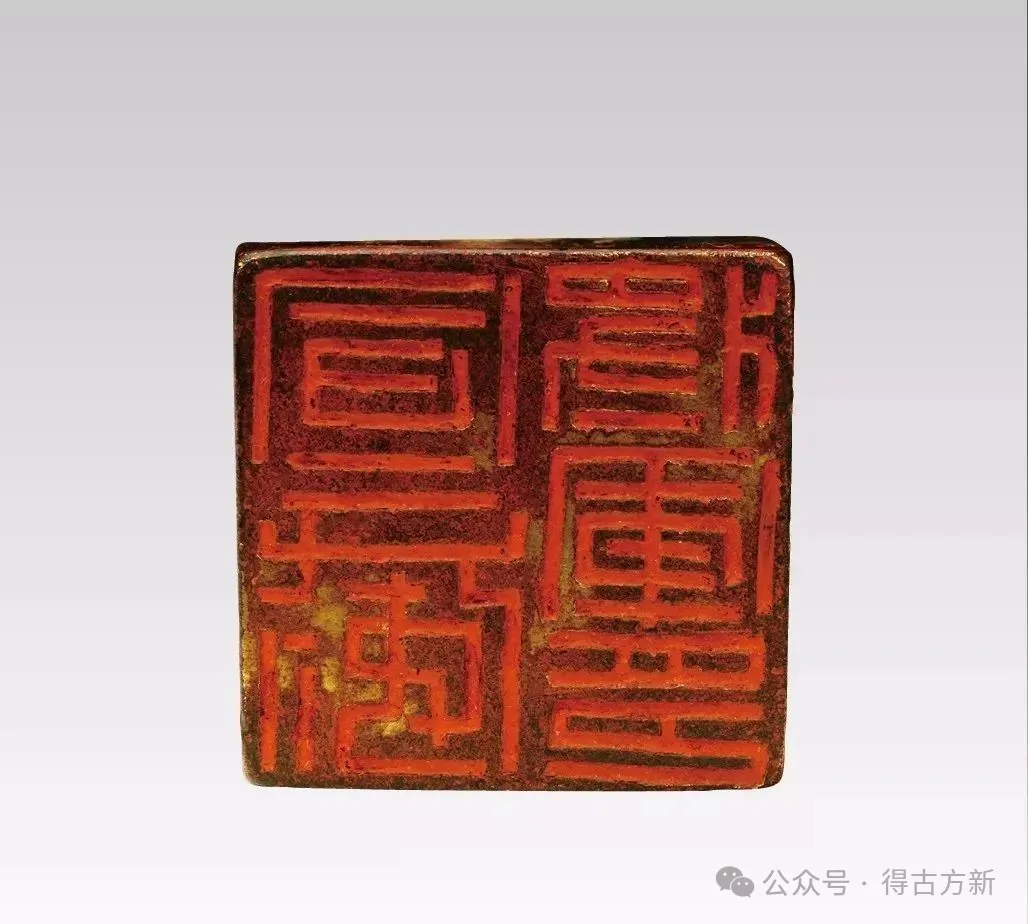

汉官印选

卑梁国丞

广汉大将军章

设屏农尉章

车骑左都尉

顺陵园丞

骑都尉印 银

假司马印

汉 济南侯印

汉 西河马丞

汉 奉车都尉

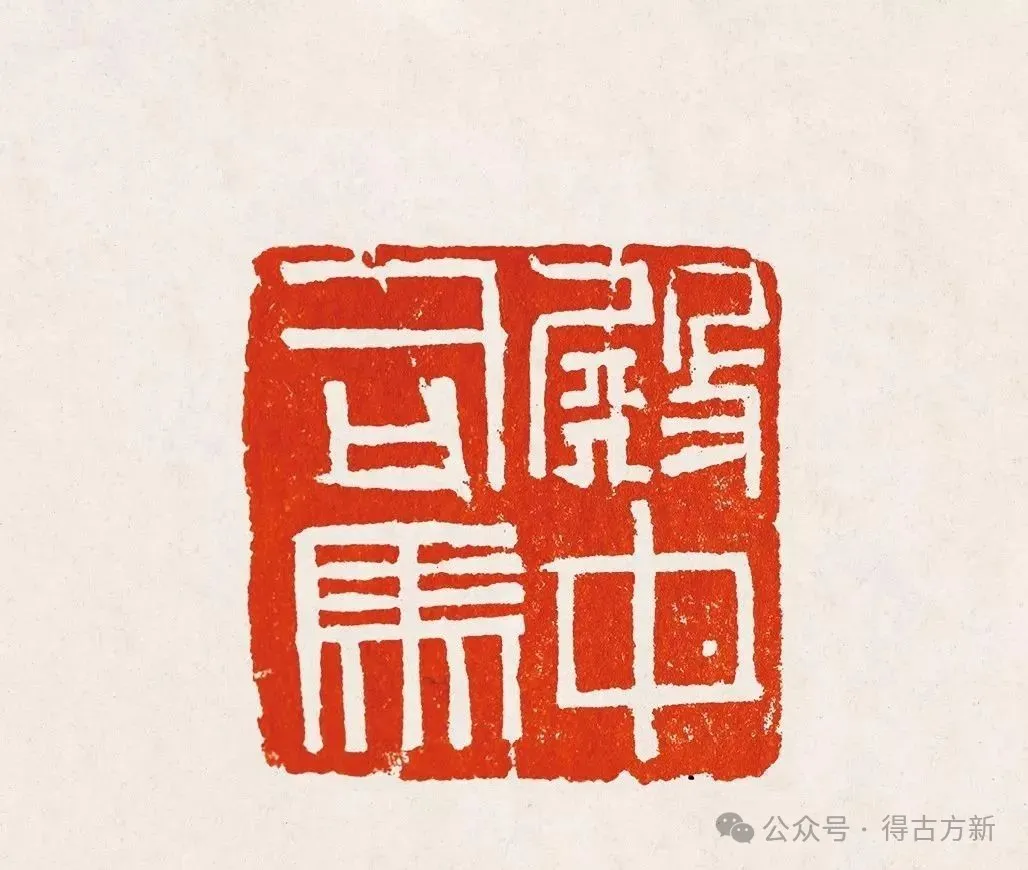

曹魏 殿中司马

南北朝 宣威将军印

晋 晋乌丸率善邑长

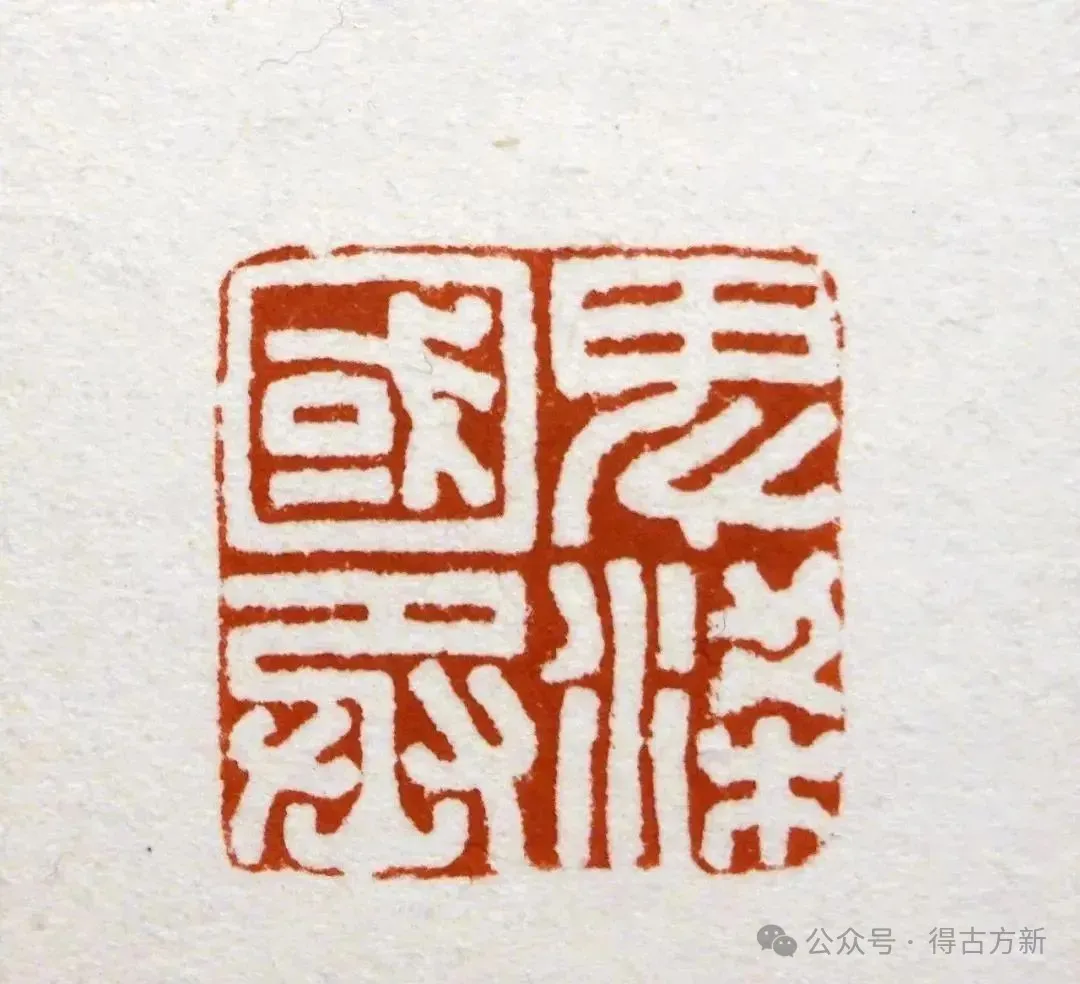

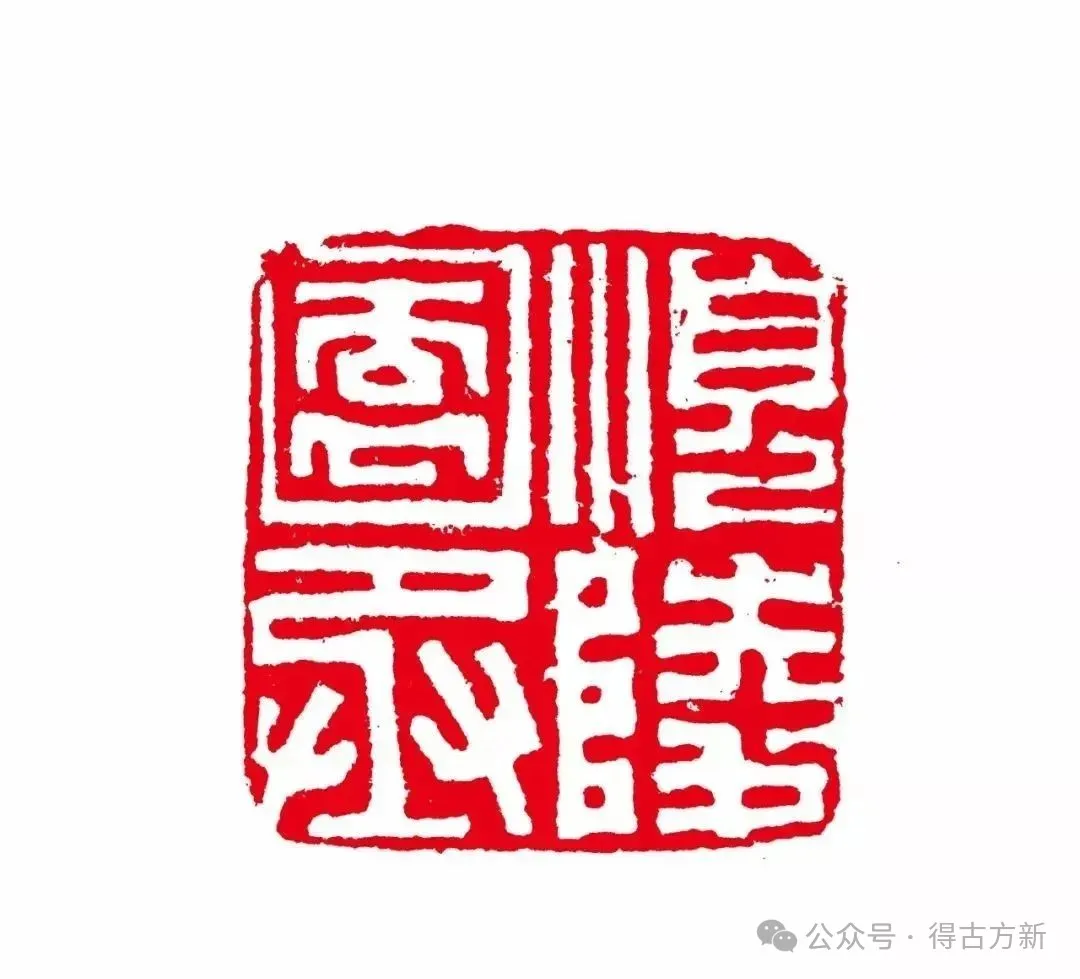

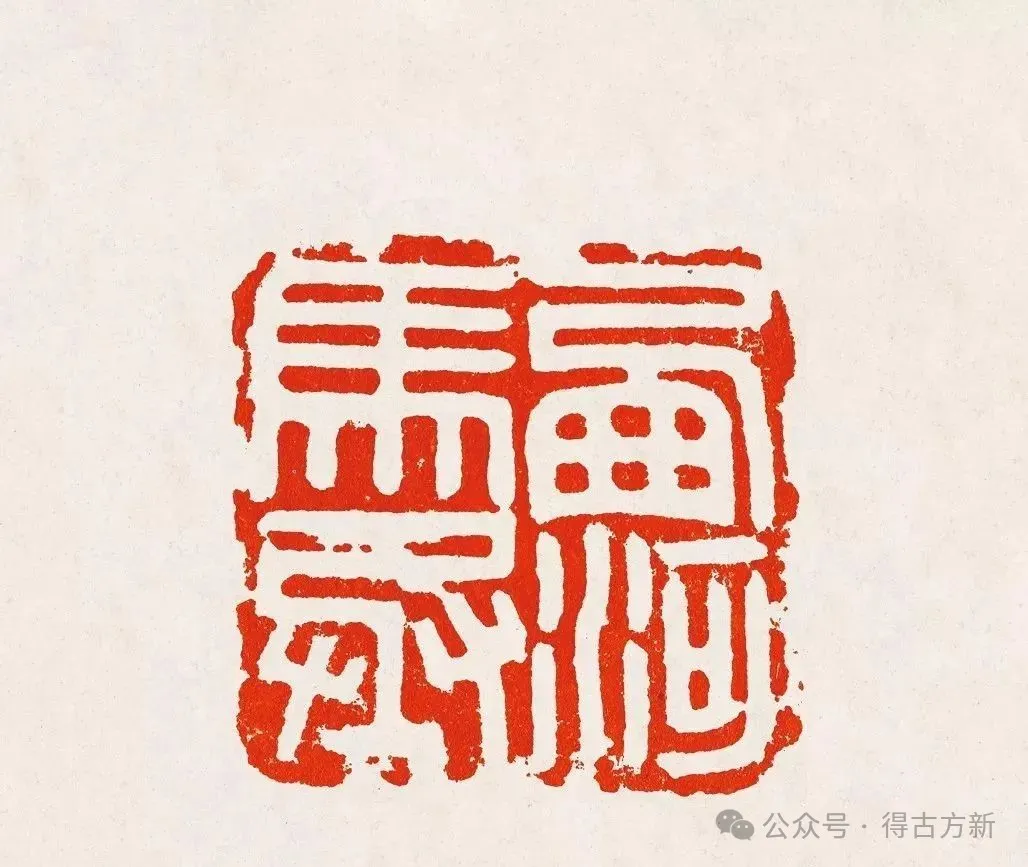

勮右尉印

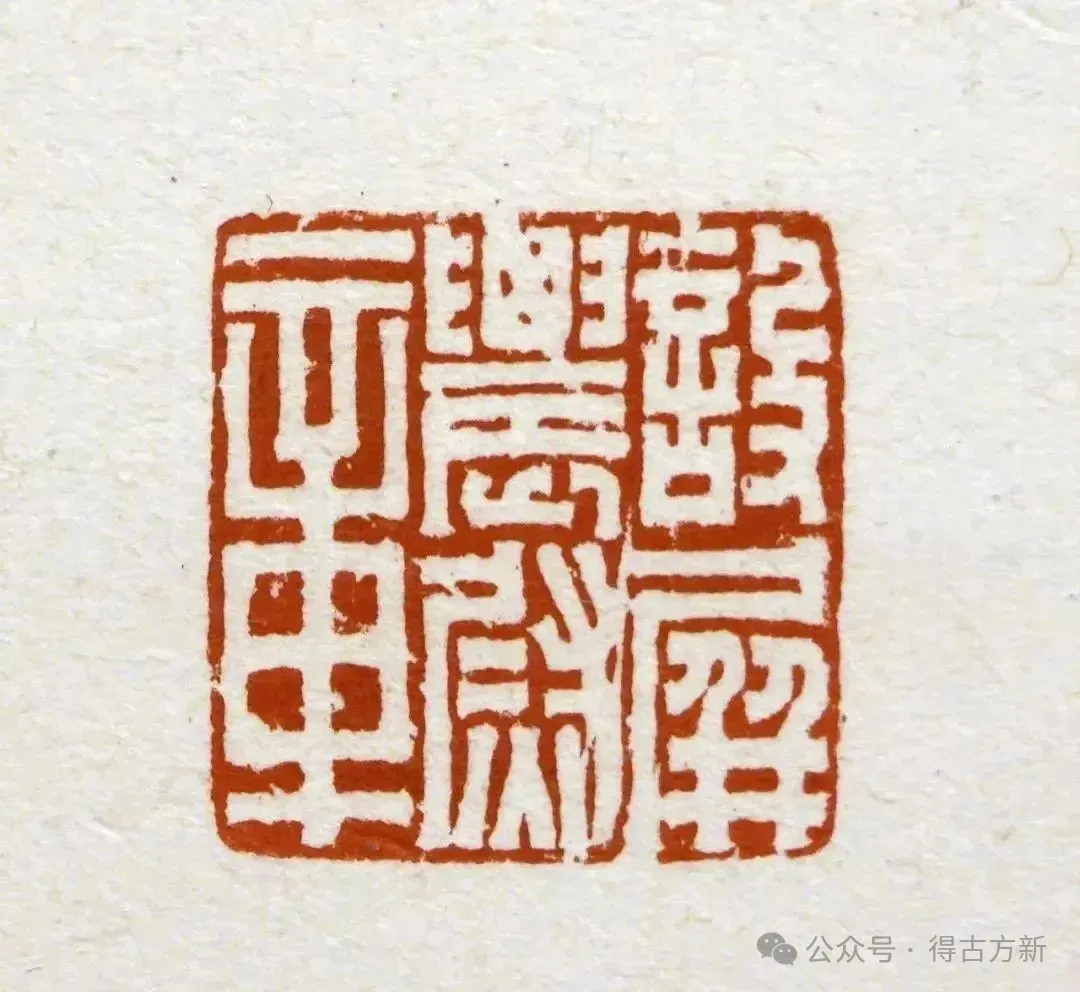

此印四字大小不作均匀分布,而是以“勮”字为主,其余三字为宾,围绕“勮”做相应拉伸(如“右”)或收缩(如 “尉”)。同时将“印”向上拉伸,造成“尉”字成为印面中笔画较多而占地最小的字。但虽小而不显局促,反而通过短画和留红的处理更见疏朗,由此“尉”字虽小却是“印眼”。因为,如果说“勮”字因其笔画最多而自然写大写密是印面结构矛盾的开始,那么“尉”的写小而写疏则是将矛盾引领向一个更高层次的平衡。这是印面结构的辩证法,也是汉印易学难精的精义所在。

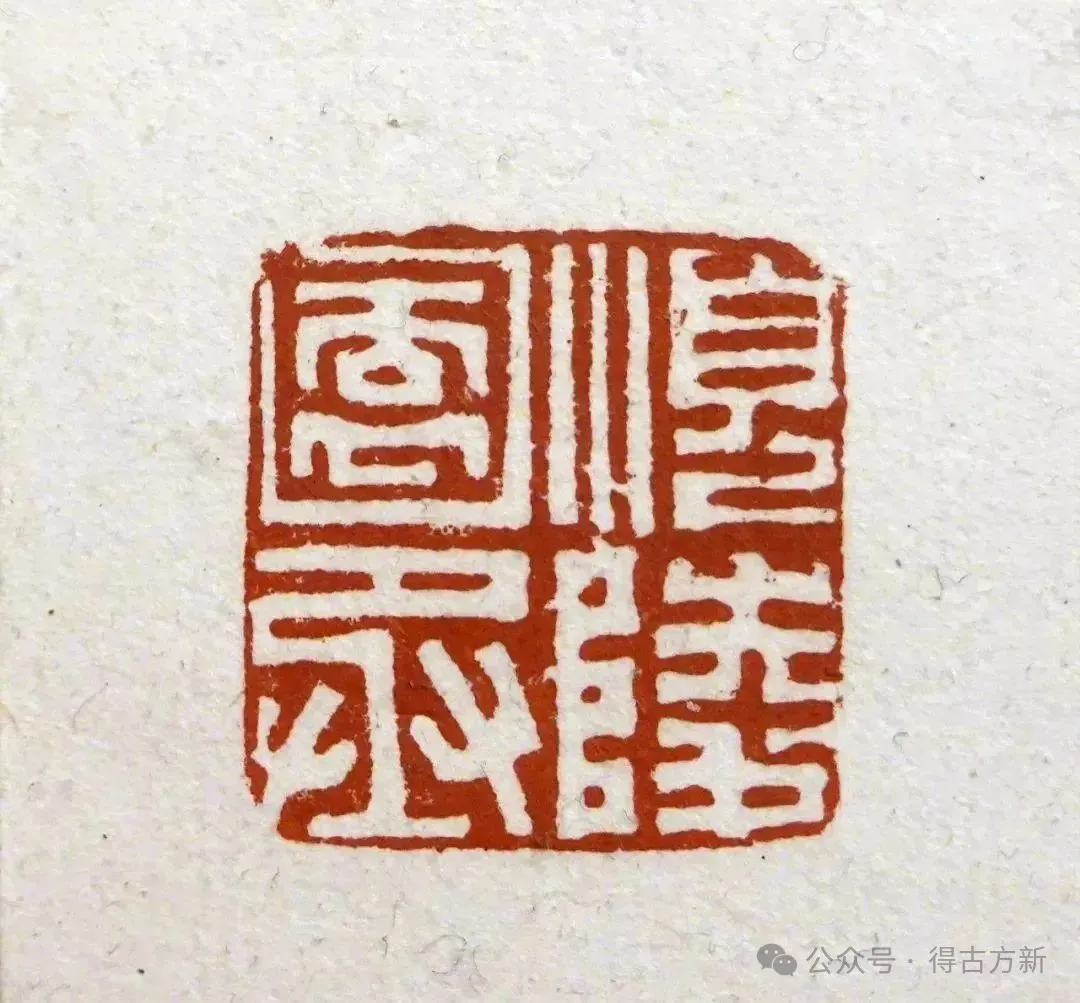

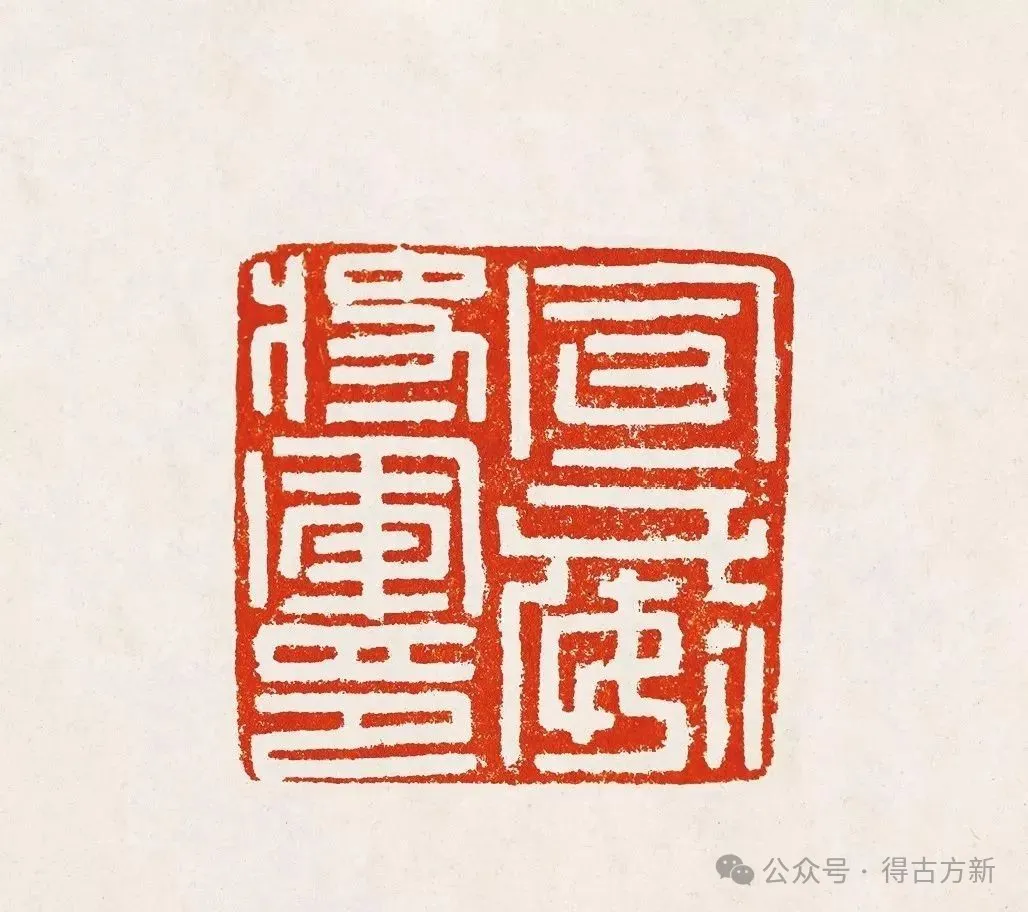

霸陵园丞

此印四字分朱布白均匀,看似毫不费力,实则于点画变化上匠心独运。从线形上看,它通过点画粗细的细微变化,让印面结构产生对比,又归于“茂密”。如“霸”字笔画最多、 结构最复杂而笔画最纤细;“丞”字笔画最少、有长斜画而笔道最粗阔,显然是为了填满空白,不使留红过多过乱。换一个角度,从线质上看,四字的细微变化更值得注意。“霸”的虛灵,“陵”的沉着,“园”的圆融,“丞”的挺括,使得分布停匀的印面有了另外一层的对比。此外,“园”、“霸”两字重心下移,“丞”、“陵”两字字势上顶,使得分布停匀的空间结构有了天地交泰的意蕴!

雎陵家丞

此印章法十分特别。通常的四字汉印,四个字之间的留红基本形状是“十”字形,而此印的“雎陵”两字的左右结构拉开了比左右两列字更宽的距离,留红为两纵一横的“卄”,视觉上造成了三列字的错觉。变化的细微处在于两纵一横的字间留红形状变化:左纵留红略呈“S”形,右纵留红略呈反“S”形,两者相反相成;一横则呈锯齿状,上下紧密咬合。另外,“雎”的右侧竖画与“陵”的右侧中竖左倾顶向印章右边,有力支撑两字,使之分而不散。

梁厩丞印

此印虽是西汉玺印,但点画方起方收、字形方整平正、章法平中见奇,巳初具东汉玺印成熟面貌。其中最堪玩味的是圆弧笔画与斜笔的使用。斜笔有“梁”字右上的“刅”和“印” 字上半部的“爪”的三笔,呈对角呼应,方向相反。圆弧笔画有“印”字的下半部、“丞”字的两个“又”部和“厩”的“又”部。三个“又”部形成了印面中重复出现又有变化的节奏,“印”则因为既有圆弧笔画又有斜笔而成了全印造型的绾节点。另外,“梁”字“水”部上侧下凹的留红和“印”字左侧内凹的留红使得印文外形平正中又见婉转变化,这也是学习汉印可以用心的地方。

菑川侯印

此印是西汉官印的别调,除了“侯”字左侧一竖与“印”字最后一笔尚存圆转之意外,其余笔画都是直愣愣的,笔画之间衔接也是直统统的。笔画衔接有着虚接和实接、方接与圆接的区别,如“菑”的“艸”部,六个短竖与两个横画的衔接,从左往右依次为虚(方)接、实(方)接、虚(方)接、实(方)接、虚(方)接、实(圆)接;“川”的三折笔也是实 (方)接、虚(方)接、实(圆)接,变化自然细腻。值得注意的是,以“菑”的最后一横为临界(水平〉,其上部的所有横画都向右下倾斜,其下部的所有横画都向右上倾斜,连 “川”字都是右肩上提,全印奇气纵横。

新前胡小长

此印为新莽五字印的典型风格,起收多见方笔,结字圆转尚存,章法平稳端整。因此往往习以为常而会不用心体察。实际上,五字印还是有很多细节的变化值得注意。比如,印文结字的外拓与内擫的变化。“小”字笔画最少,通过内擫产生大面积留红,因而显得更加突出,成了印面的主角;比如,字的重心调整。“新”、“前”两字左半部中心有意下压,对冲了“长”带来的修长飞举之势。比如,笔画要素的微小变化。“胡”字左部,横画有意识收缩得短一些,使得单字结构更加饱满。此外,“胡”字“月”部左侧边缘与其下面“小”的中竖右侧边缘,恰好连成一线,形成了一条潜藏的动态中轴线,丰富了印面结构层次。

渭成令印

此印笔画挺拔有力,刚中有柔,结字方圆兼备、整体落落大方,历经两千多年依然保存完好。仍然关注一下印面的“十”字留红:纵横皆取斜势,仿佛将“十”字顺时针方向略微旋转。“渭”字右下角那个曲笔非常重要。它既是“成”字右上角折笔的对比和向上过渡,同时又与“令”、“印”两字右下角曲笔做对比。可以想象,此处若是一个方折,全印会非常生硬,印面会失去流转的气韵。全印的平稳全赖了 “成”字 重心下移和大块留红形成的下坠感。当然,“印”最后一横的水平放置也可以看作是对“成”字的重要呼应。

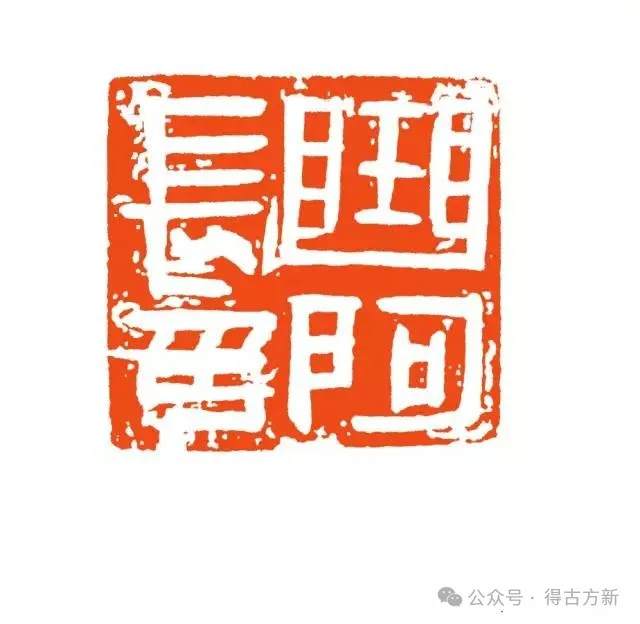

曲阿长印

此印是两汉印章,却有着南北朝才有的简率果敢的气度。全印四字布局,左窄右宽十分鲜明。用刀凌厉精准,每一笔都是一刀刻就,没有修饰。一两处补刀也是干脆利落,如“长” 的短点、“印”的第二横。这使得印面笔画劲挺,精神昂扬。由于左右两列宽窄差异明显,印面横势与纵势对比强烈。为了避免右侧太重,在视觉上有下坠感,治印者将右半“曲阿”两字略向上提起,同时又让它斜向右下,动态丰富。左半“长印”两字则拉长形体,重心下沉,“长”的长竖左斜与“印”的曲笔中竖生生撑住了印面。方寸之间,波涛涌起!

麓泠长印

东汉官印步入成熟期,面貌大体稳定,以厚重方整四字印为典型,大气而内敛,是历代奉为圭臬的经典。是印笔道宽厚,下刀沉着大胆,偶有显露刀痕处,便十分精神,如“麓”“泠”之间的连接细线,“泠”的左侧两笔短竖的连接细线,还有如“印”的“爪”部第二笔斜笔收笔处,这些刀痕流露出治印者娴熟快意与沉稳安详的内心世界。而“长”的最后一笔略向下拖出的尖则不仅显露出刀痕,更提示出视觉运动的趋向,将它与“麓”和“印”都连带了起来。或许刻制者不经意,观者却需十分留心。黄牧甫便是这样的有心人!

薛令之印

厚重结实的线可以挥洒自如吗?可以的!“薛令之印”给了肯定的回答。是印动人的不是字的结构有多美,相反它实在不是好看的造型,笨拙、沉重、傻乎乎的!但有一种东西在紧紧地抓住你,那就是用刀的胆气!每一刀都厚重如鼎,又奔放如雷,一刀一刀的衔接执拗地有些不讲道理,比如“印”的下部的转折,完全不顾及应有的造型,只是放手刻去,以至于右侧完全粘连到一起。只是粘连而不含糊,全因为这胆气,粘连也粘连得坚决!比起蹩脚的篆刻家小心翼翼得敲敲打打,不知坦荡多少了!

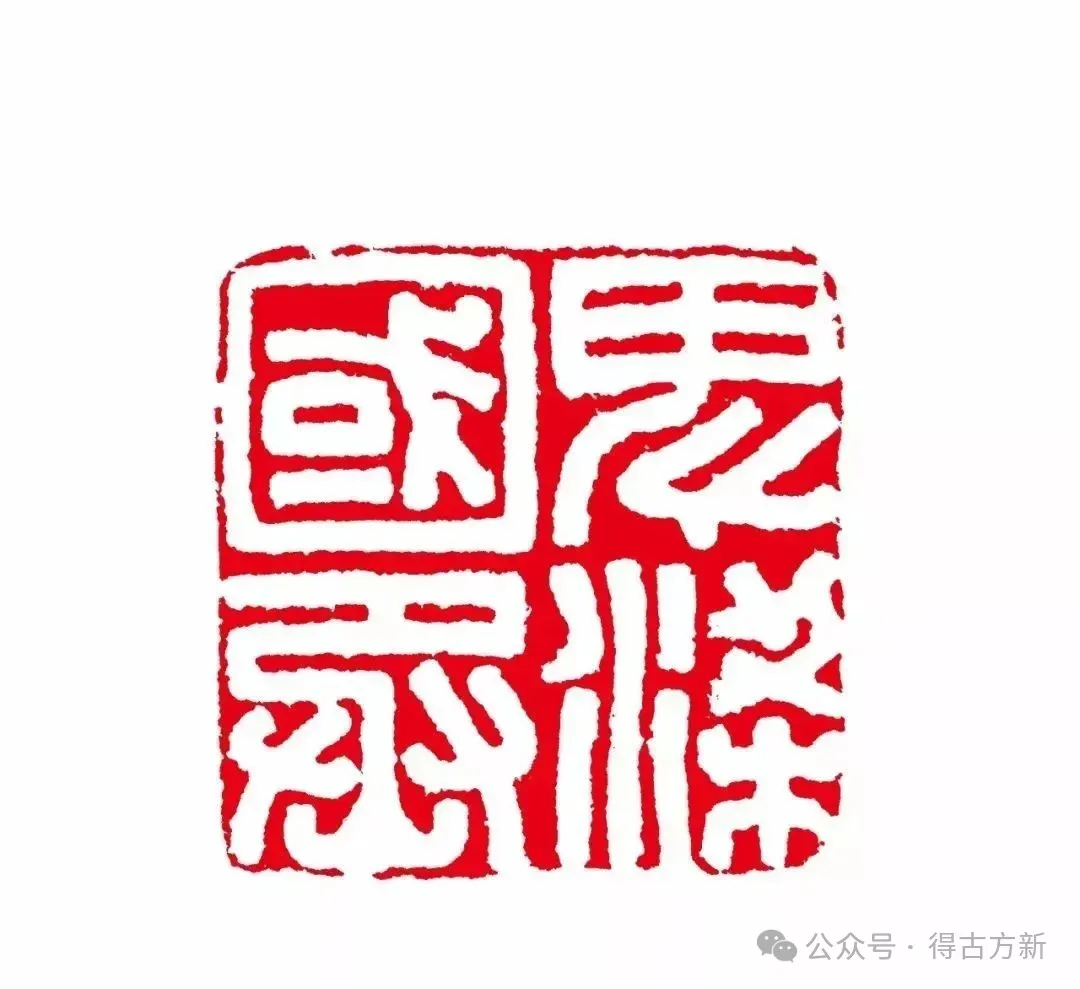

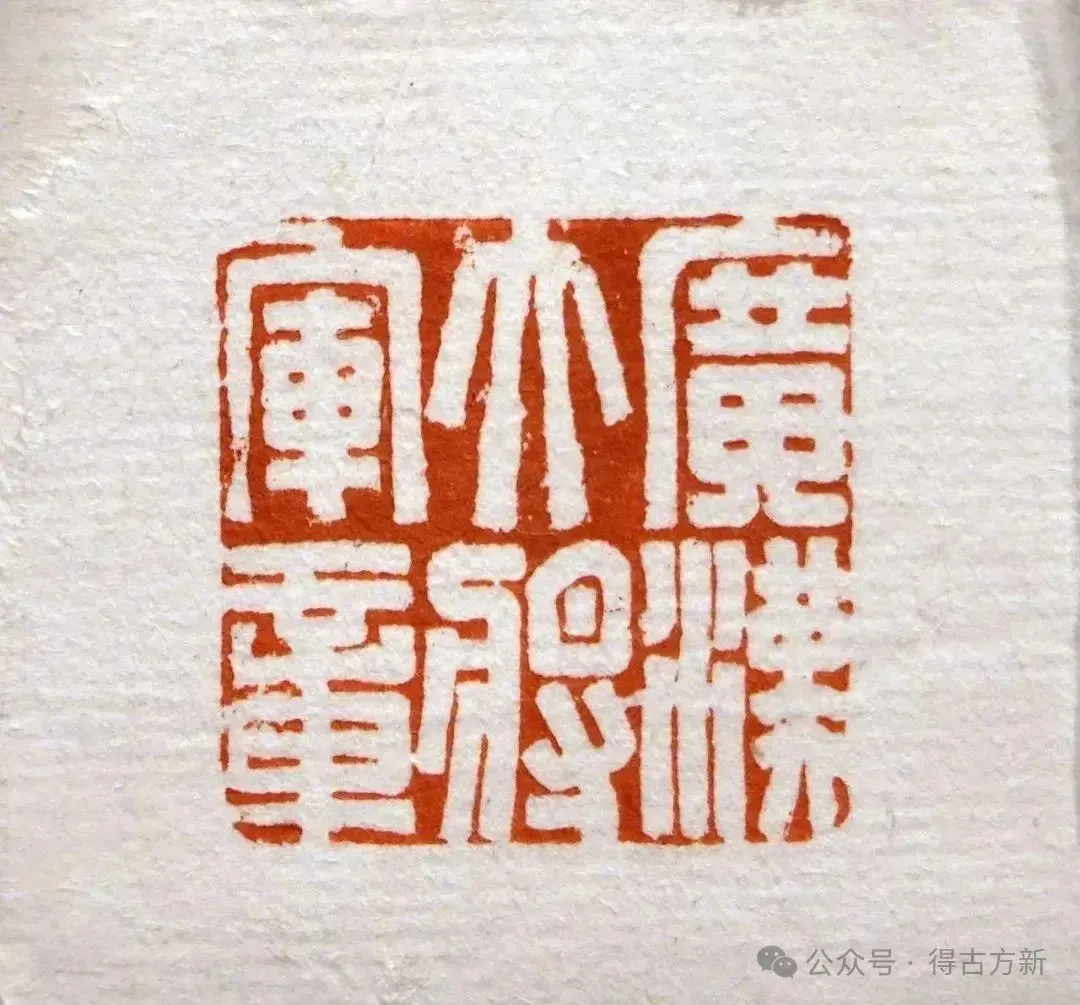

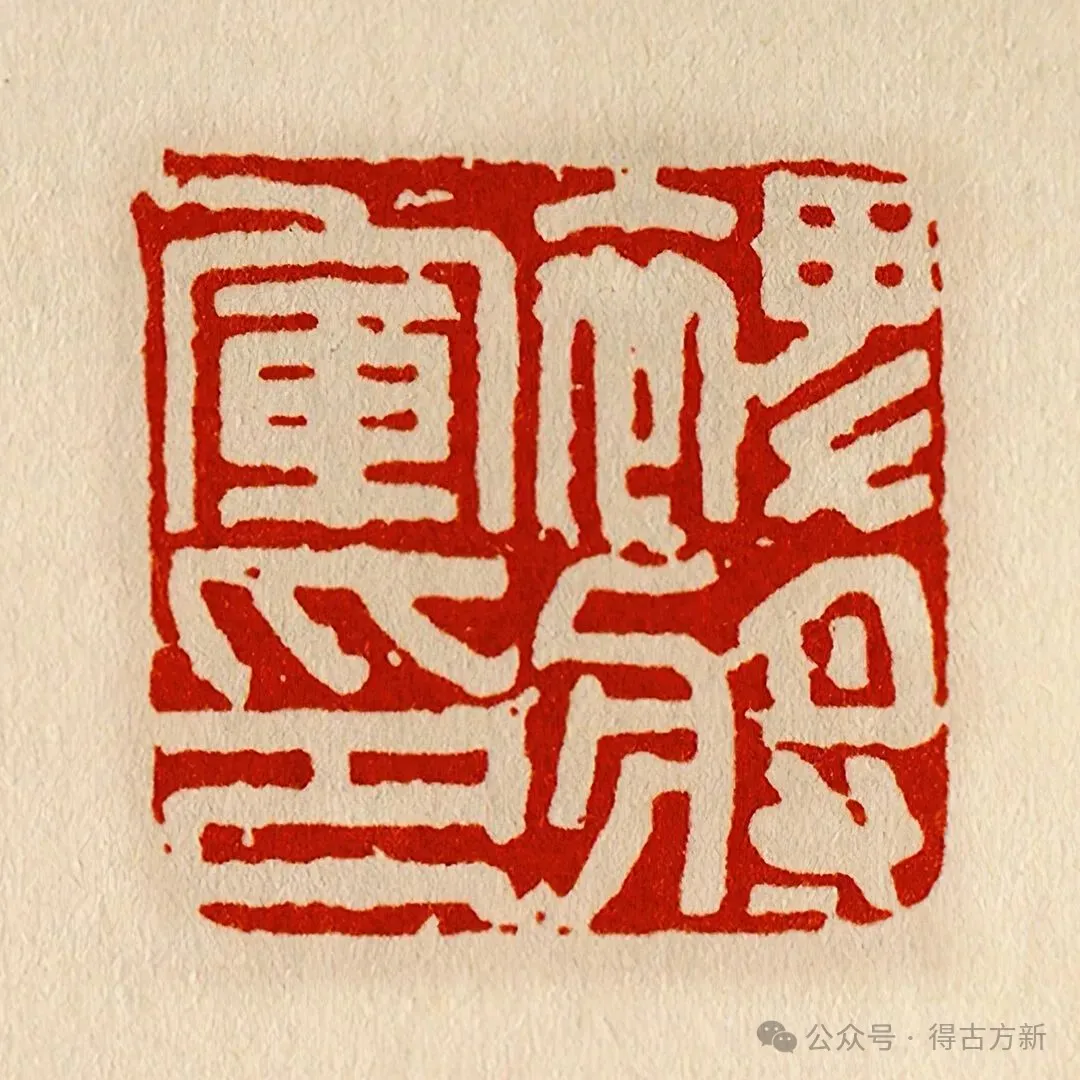

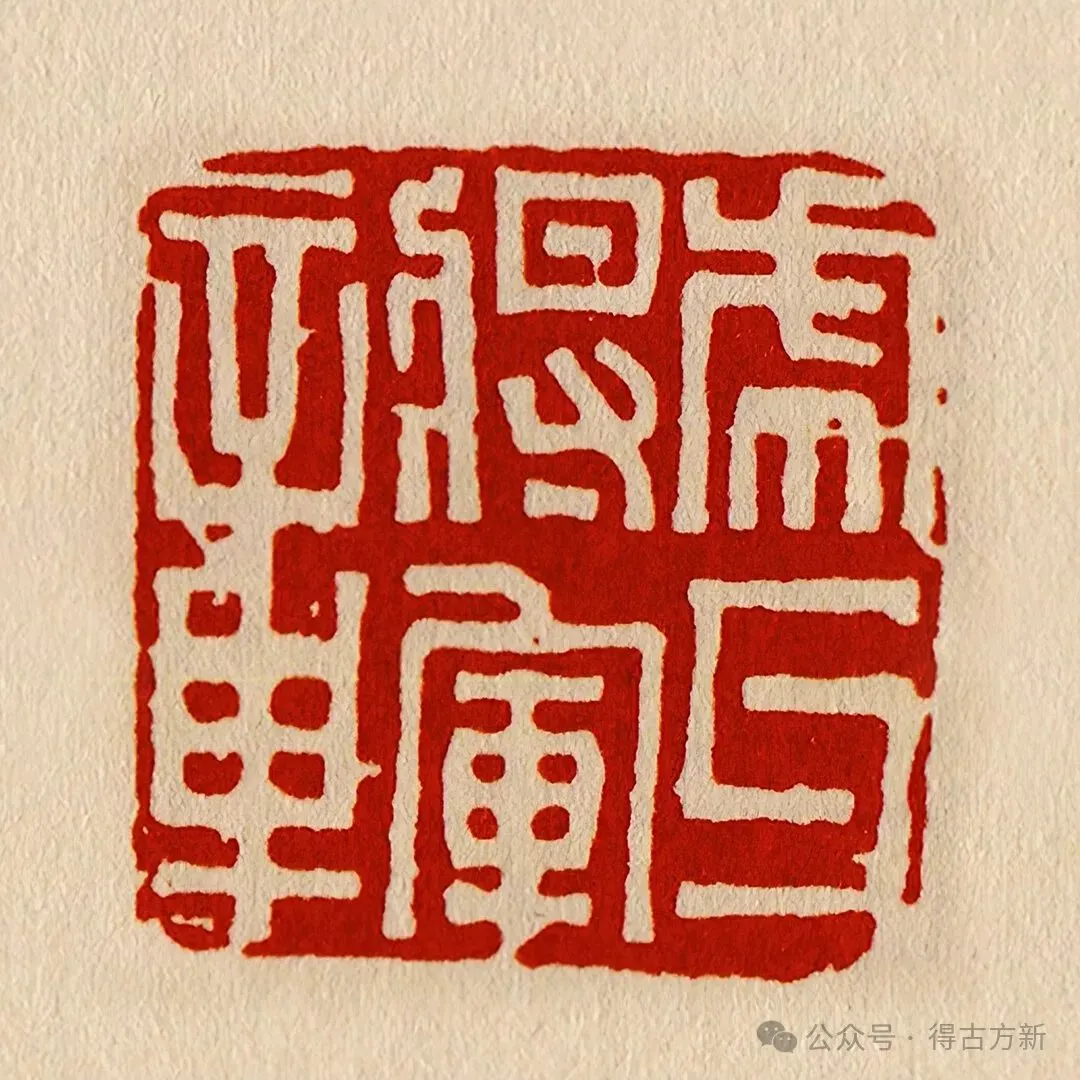

勮令之印

厚重结实的线可以光洁明亮吗?可以的!“勮令之印”的回答同样坚决。一般来说,厚重结实的形象总是伴随着相对粗糙的质感和相对暗哑的光泽,光洁明亮则总是伴随着温婉精致的形象。因此,厚重结实又能光洁明亮,一定是需要在用刀上讲究技法的。通常的做法就是先浅刻笔画的边缘,再第二遍走刀剔底。浅刻的目的就在于可以运刀轻松流畅,保证笔画的干净鲜活。刀埋得越深前行的阻力越大,要光洁流畅除非腕力惊人!不可以反复修饰笔画的边缘去追求光洁。反复修饰就会损耗光洁度,更重要的是损害印章应有的微妙情绪。厚重又光洁,黄牧甫最善于此。

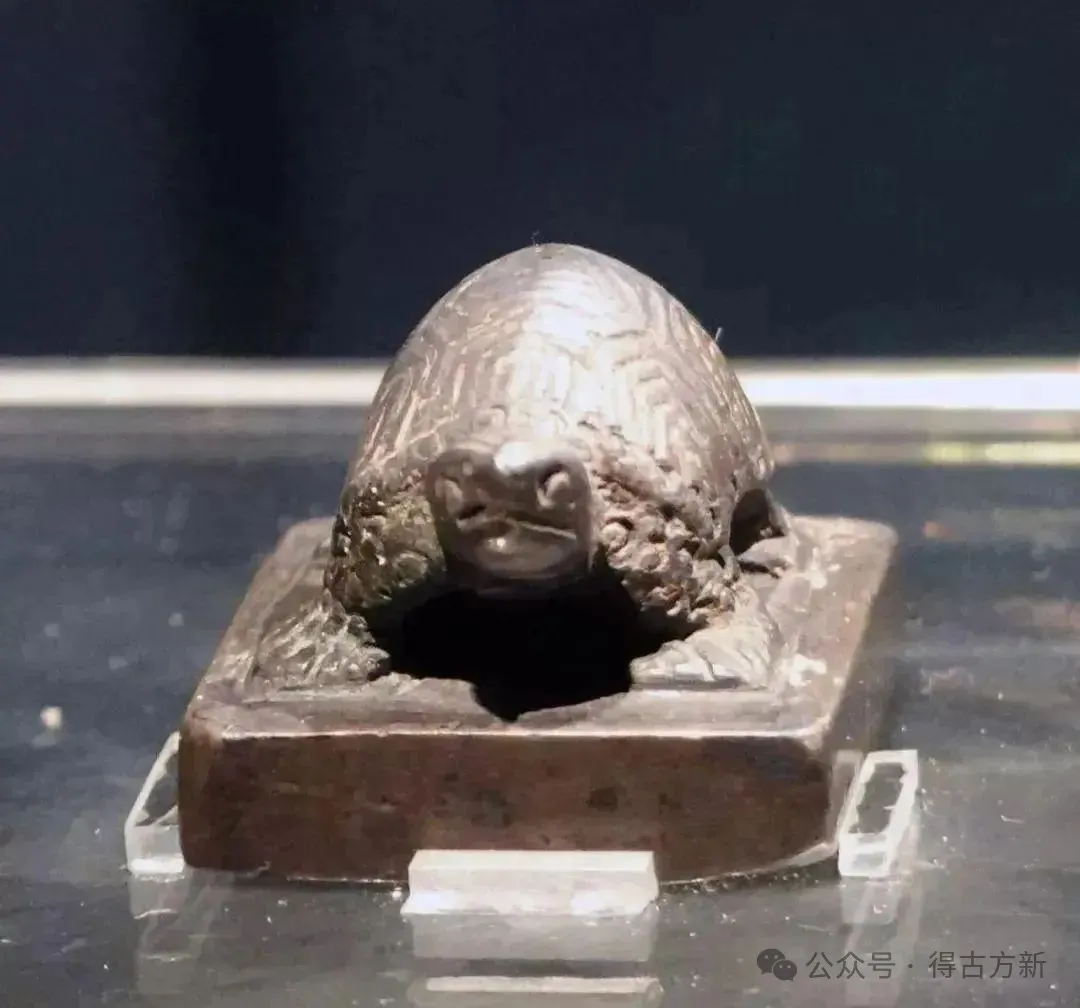

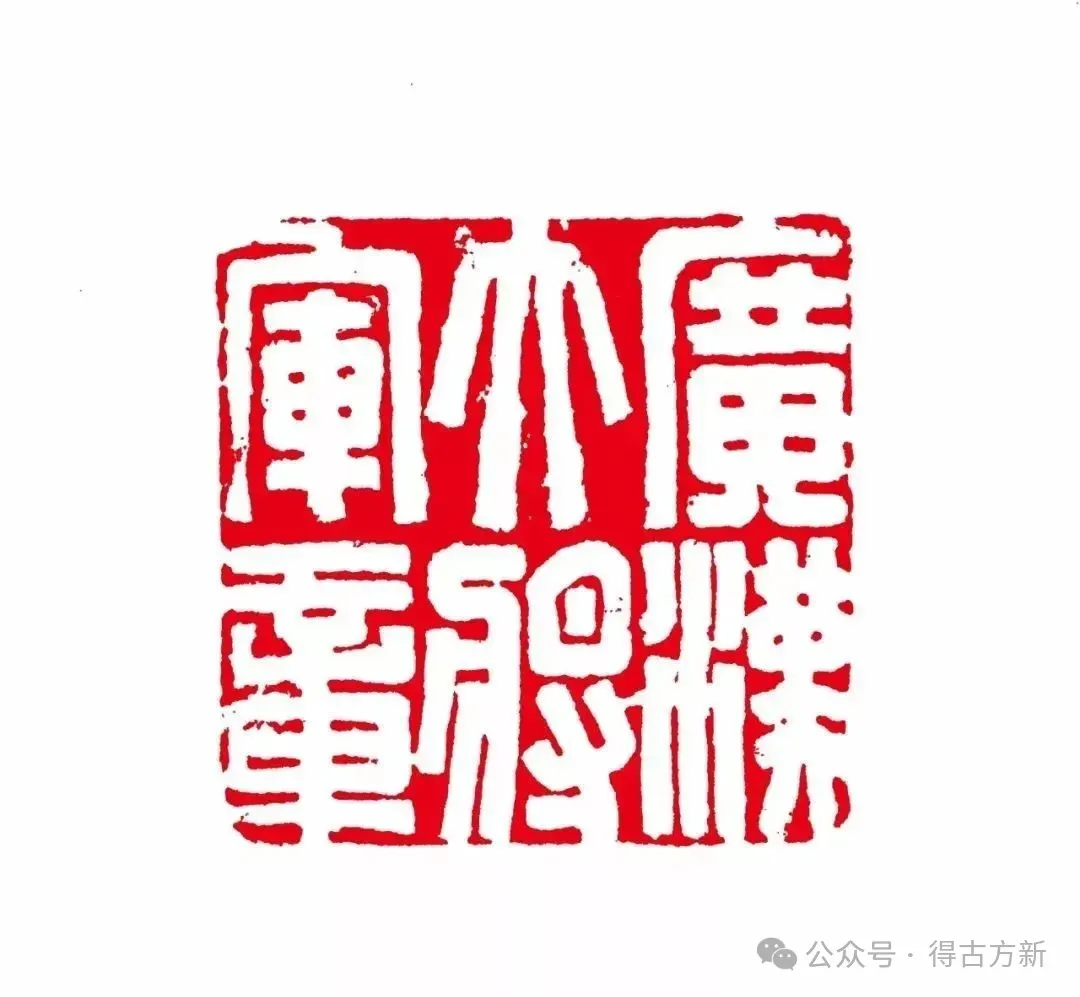

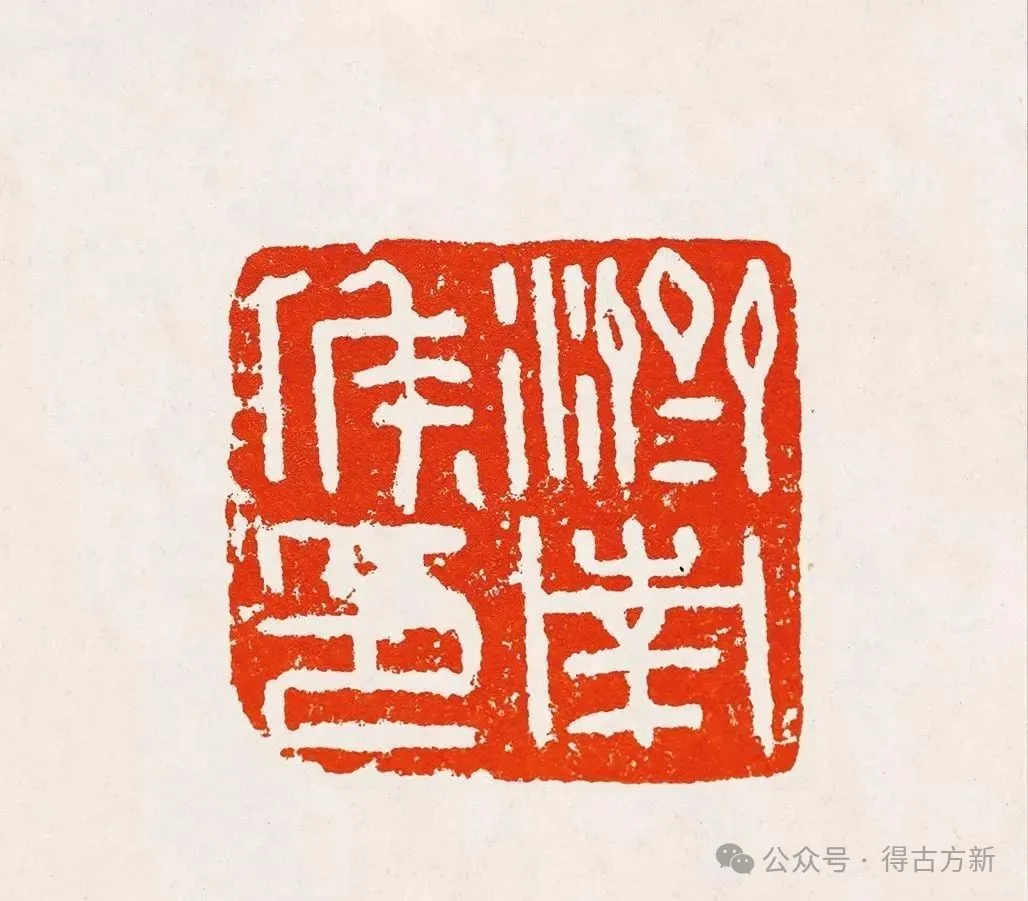

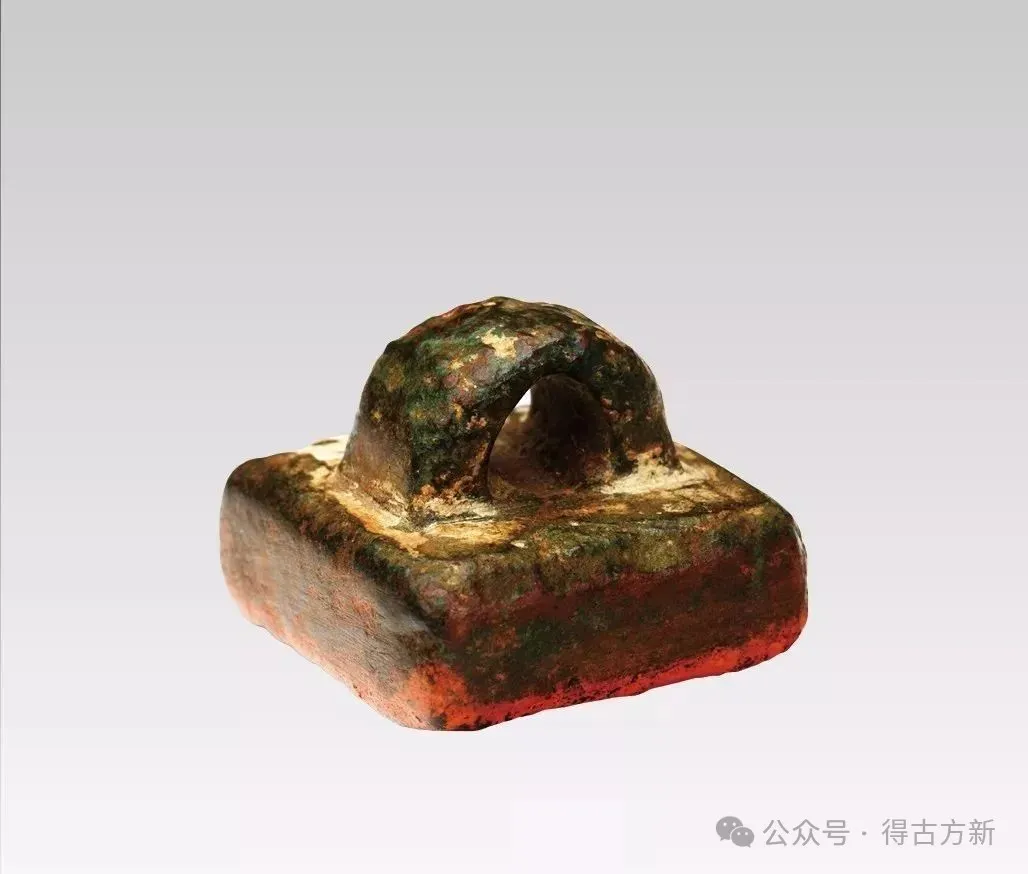

琅邪相印章

此印是汉印具有代表性的作品。无论是穿环龟钮的印体制作工艺,还是干脆利落的印面镌刻工艺都有着鲜明的个性。这种篆刻工艺有着突出的力量感,这种力量感体现在长笔画的明快与厚重上,如“琅”、“章”的长竖;也体现在转折的凝练顺畅上,如“相”字右旁的小幅度转折。它还体现在笔画收口的猛利上,“琅”、“邪”、“印”三字笔画的起收处,都明显有着方截的直线,一刀切下,哪怕收出一个三角形也亳不含糊。看来,平正的布局配合干脆凌厉的用刀,也能达成非同寻常的效果。

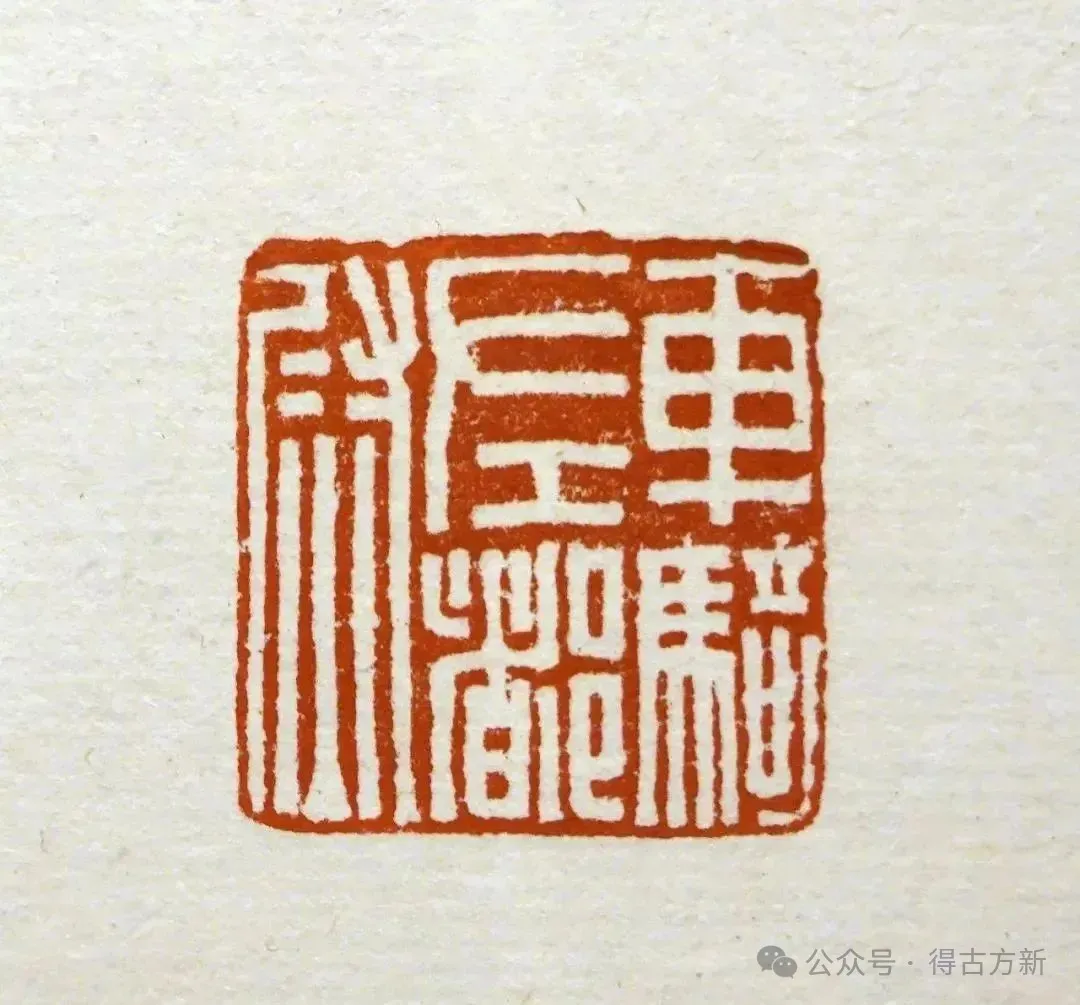

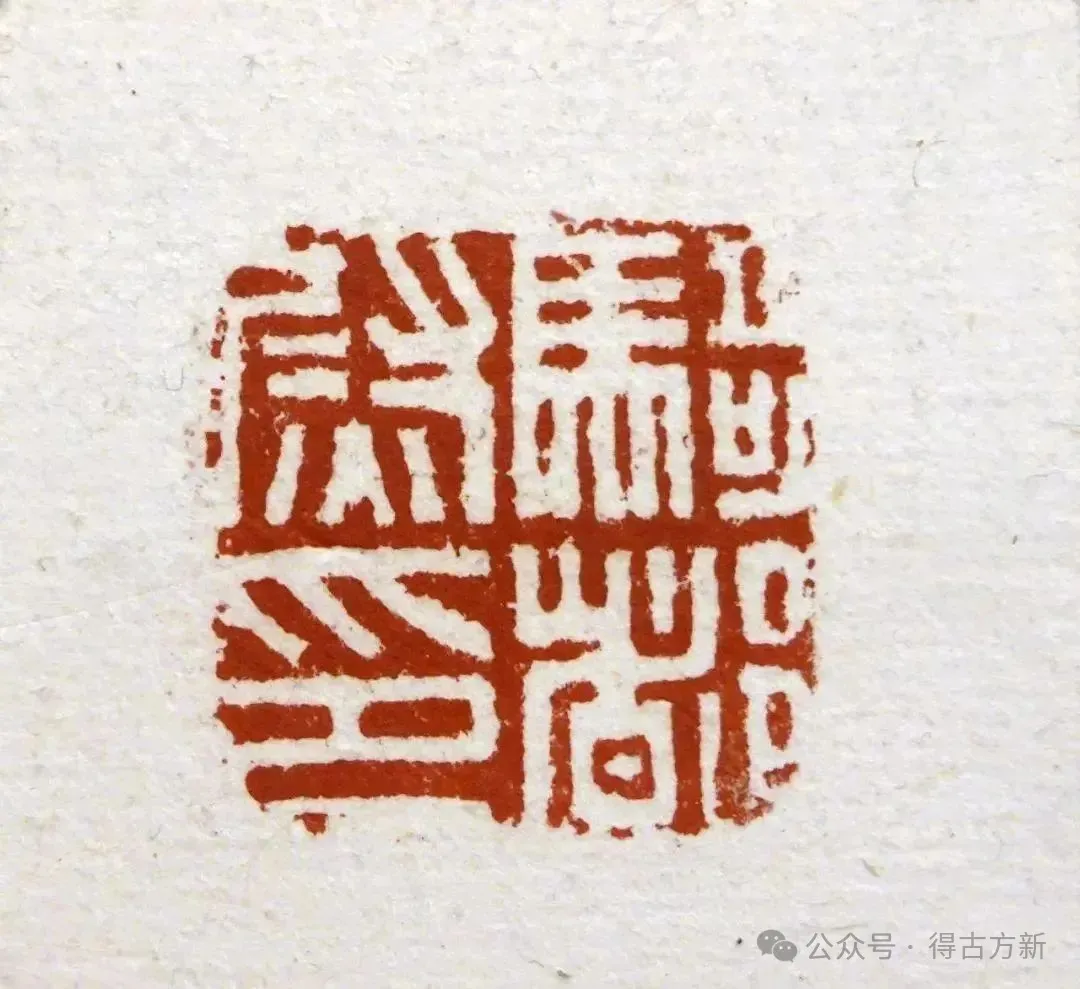

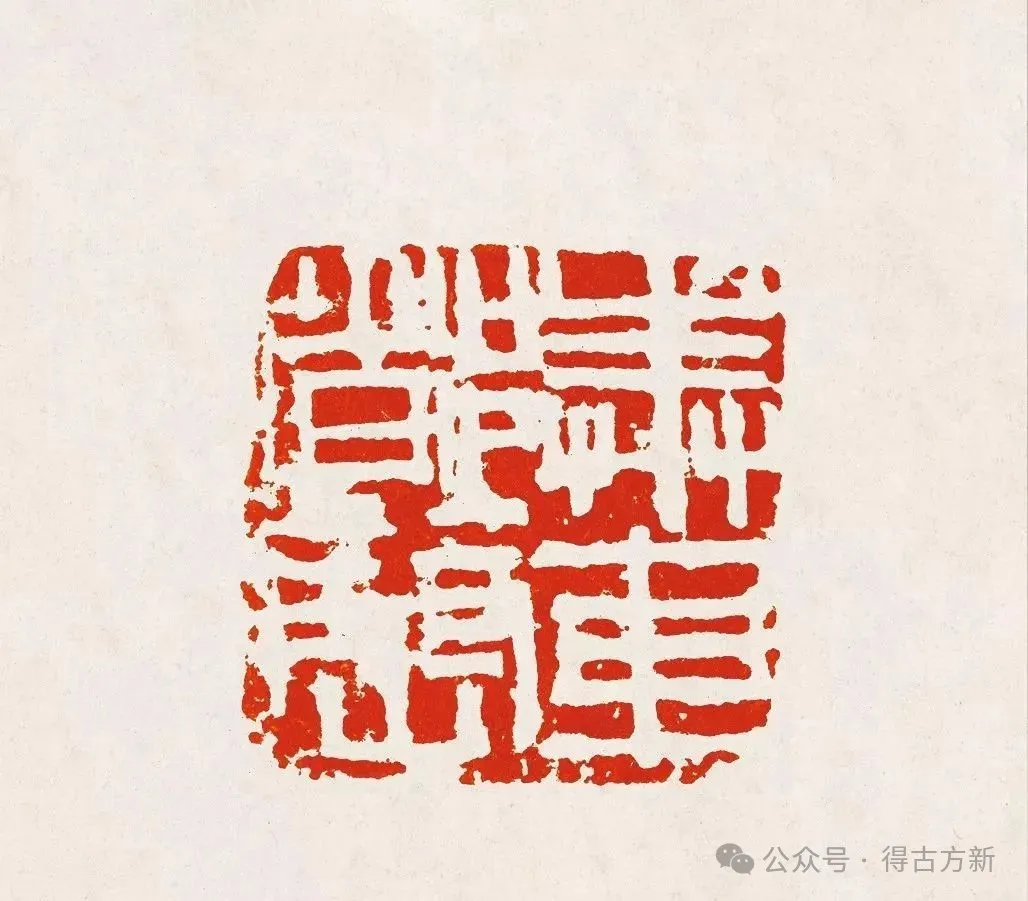

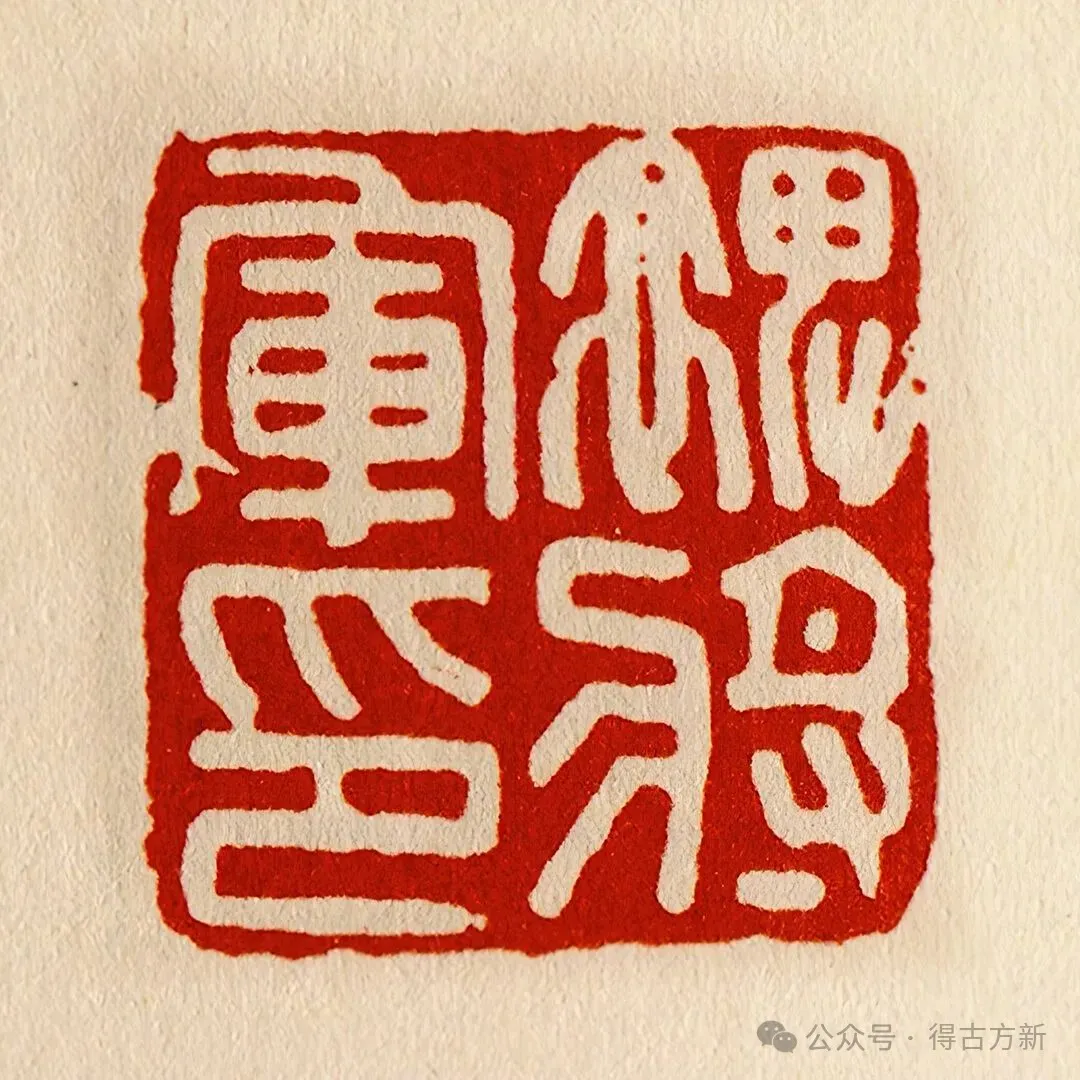

立义行事

“立义行事”是武官配印,品秩较低,故而镌刻也就随意,率意自然。全印安排上别有意趣,“立”的笔画最少,却占地最多;“义”、“事”笔画较多且横画排叠,却占地较小;“行”字占地最小,却让头舒足。全印章法的主旋律是由斜向右上的横画组成的,“事”、“义”二字尤为鲜明。在这个既定的调子里,又有着不同的声音。比如,“立”的四笔竖画奇正相携,“义”字第三长横水平放置,“行”的左脚缩右脚伸,“事” 的竖画偏左且左倾。所有这些都使得全印的调子不是那么单一的向着右上倾斜,故而能得不平之平、不齐之齐、不正之正。