揭开兽面纹的神秘面纱:古老纹饰的现代解码

揭开兽面纹的神秘面纱:古老纹饰的现代解码

✦

•

✦

1976年,陕西临潼出土了一件改写中国青铜器史的文物——西周利簋。其腹部与方座上布满繁复的纹饰,尤以双目浑圆、兽角张扬的兽面纹最为醒目。作为商周青铜器的核心装饰母题,兽面纹承载着先民的权力、信仰与美学观念,其演变历程堪称一部“写在青铜上的文明密码”。

一、兽面纹的基本特征

兽面纹,有人也称为“饕餮纹”。“饕餮”一词源于《吕氏春秋》:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。”文献记载的饕餮是“有首无身”,然而许多兽面纹样却是“有身”的,“饕餮纹”一词因此引来很多争议。李济先生在《殷墟出土青铜斝形器之研究》中将有首无身的称为“动物面”,有首有身的则称为“肥遗”[1]。马承源先生在《商周青铜器纹饰综述》中表示“所谓兽面纹,实际上是各种幻想动物的集合体”,废弃了“饕餮纹”这一称呼[2]。本文综合各家之说,采用更具包容性的“兽面纹”概念。

兽面纹所表现的是神兽的面部形象。兽面纹的构图方式通常为首身构图,以鼻梁为中线,由眼睛、兽角、眉毛、耳朵、鼻子等组成一张完整的脸,部分有左右展开的身躯和兽爪,两侧对称排列。

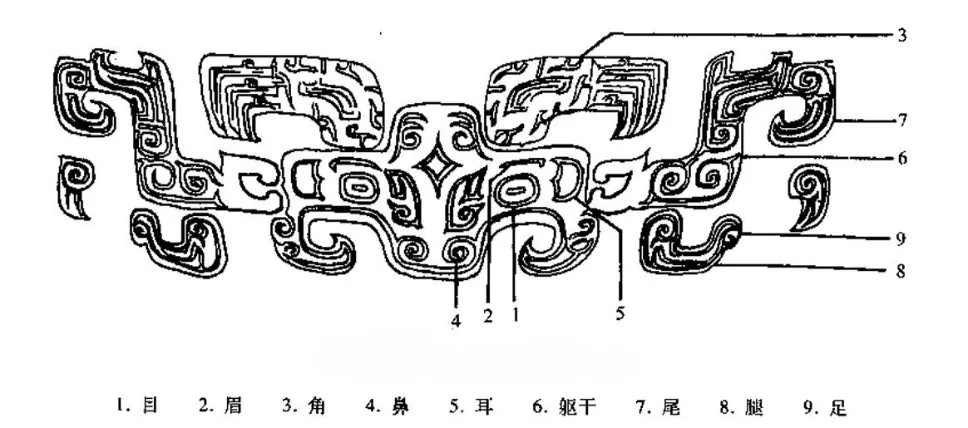

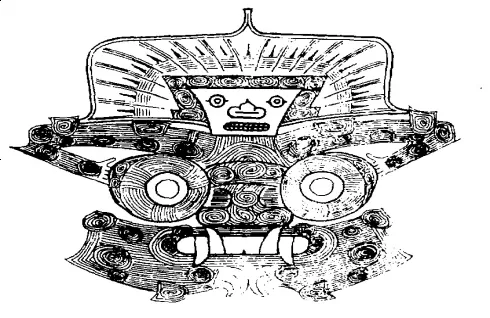

兽面纹的视觉焦点在于目纹与角纹两大核心元素。兽目形态多样:圆形与椭圆形最常见,兼有上下两端尖细的杏仁形等其他几何形态。目纹中心通常有一个圆形的瞳孔,瞳孔中间有时还会有一个小圆点,被称为“瞳仁”;眼眶通常较为夸张,有波浪线、菱形纹等复杂的线条装饰,眼角上翘或者下垂,形成独特的效果。兽角同样有多种形式:外卷角纹如羊角,角根竖立,向外弯曲后再折回内钩,两角相背;内卷角纹则角根粗大,从中部上折后再向内弯曲,角尖逐渐变细,两角相向;长颈鹿角纹旧称龙角,为上小下大的瓶形体;牛角纹呈横向,角尖上翘且微微内卷[3]。随着时代发展,兽角的面积占比逐渐提高,形态也更加复杂多样,然而兽目始终是视觉中心。目纹、角纹、鼻纹、眉纹、耳纹、口纹等,共同构成了威严神圣的兽面(如图1)。

图1 兽面纹的基本组成部分[4]

二、兽面纹的分类

从类型学的角度来看,考古学界通常把兽面纹按“角”和“身”分类。

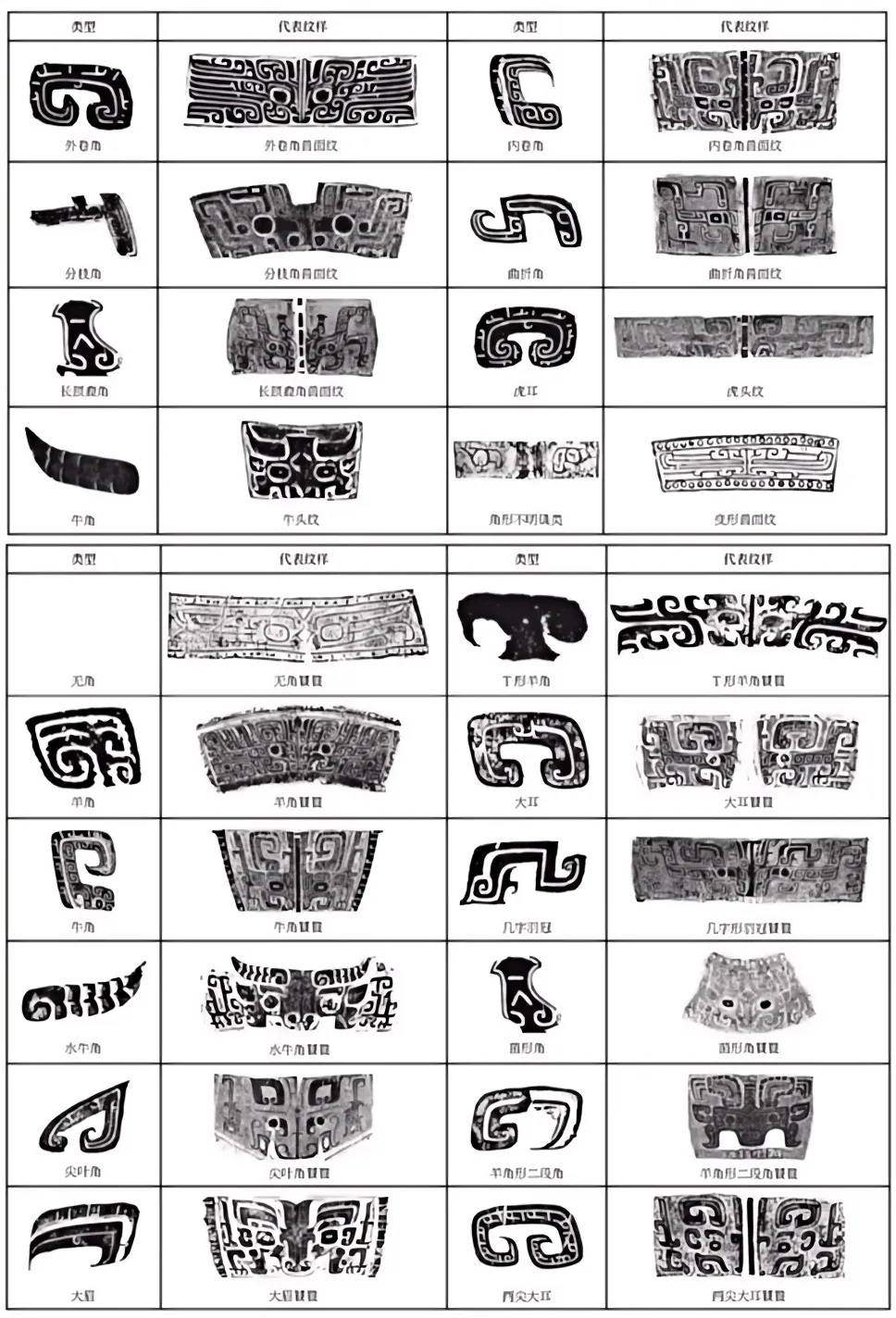

按“角”分类,通常以兽面纹中角或羽冠的形状为依据。林巳奈夫先生在《殷周青铜器综览·第二卷》中将兽面纹分为13类,分别为无角兽面、T形羊角兽面、羊角兽面、大耳兽面、牛角兽面、几字形羽冠兽面、水牛角兽面、菌形角兽面、尖叶角兽面、羊角形两层角兽面、大眉兽面、两尖大耳兽面、以及其他类兽面。[5](见表1)

表1 将兽面纹按“角”分类[6]

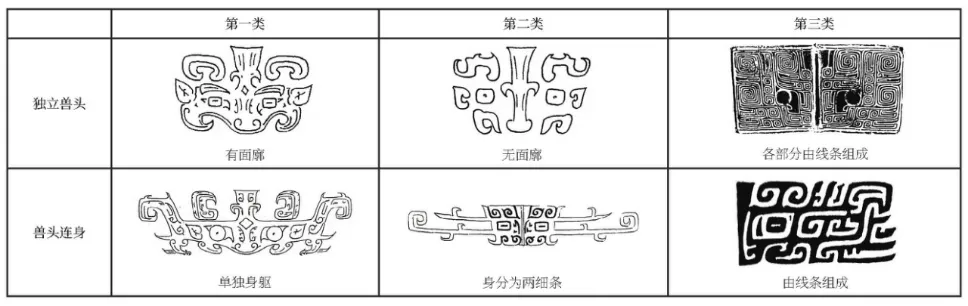

按“身”分类,可以分为“有首有身”和“有首无身”两大类,再据不同的标准分成不同的型式。张光直《商周青铜器与铭文的综合研究》中,将饕餮纹分为“独立兽头”和“兽头连身”两大类:“独立兽头”类又按是否有面部整体轮廓、构成曲线分为三类,之后再按角的差异进行细分;“兽头连身”类,则按组成身体主体线条的数量、构成曲线分为三类(如表2)[7]。朱凤瀚将饕餮纹按“身”分为“有首有身”(不简省类)、“有首无身”(简省类)两大类;其中前者按尾形差异分为三型,后者按是否有面部轮廓分为两型[8]。

表2 兽面纹按“身”分类[9]

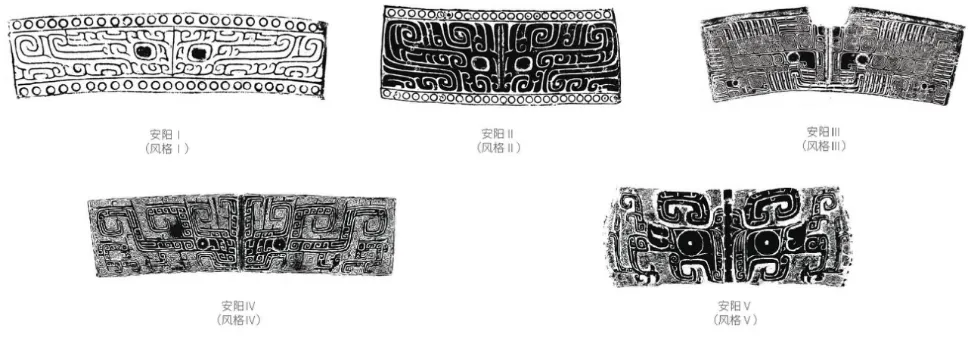

除此之外,艺术史学者也会从风格学的角度对兽面纹进行分类。罗越先生有言:“风格,是用于结构艺术史的恰当元素,因为它使我们能够超越艺术家的历史或作品目录的描述而得出有意义的整体脉络。”他相信艺术的自律性,用纯粹的艺术史风格分析方法研究中国青铜器,以纹饰图案为基础,考察其题材、形式与排列,同时兼顾形状、铸造工艺等青铜器的整体效果,注重对其装饰风格进行考察。正是通过这样独特的方法,罗越对青铜器的个案形式进行分析,推导出了商周青铜器的演变序列,也就是广为人知的罗越五式。[10]

Ⅰ式风格:阳线细纹布排在以成排的小圆圈纹为界的水平横饰带中。左右对称的曲线中成双的目纹突起,除此之外的曲线纹饰都无纵向分区。

Ⅱ式风格:阴线纹代替了阳线纹,形成了似乎是刻上去的效果。横饰带边界的小圆圈纹依旧盛行,但设计图案变化多端。

Ⅲ式风格:器表上只有兽目向外突出,环绕兽目的纹饰则与器表持平,非常规则、均匀和统一。兽嘴的部分也已基本成型。出现了排布缜密、绘制整齐柔和的螺纹和纤细的羽纹,线条更趋向流畅和悠闲,纹饰整体向系统化、细致化、精炼化方向发展。

Ⅳ式风格:兽面高度与其余纹饰齐持平,兽面的特征和几何纹饰十分明显。环绕主纹饰的小螺纹、钩纹和羽纹等的比例进一步缩小,渐渐变为中性化的雷纹。

Ⅴ式风格:排布格局严谨的兽面纹高出回旋的地纹,从低浮雕变为了高浮雕。舍弃了大量旧有纹饰,而强化了纵向分区、扉棱和嶙峋的轮廓,使得兽面更加清晰可辨。[11](图2)

图2 罗越五式[12]

三、兽面纹的滥觞与演变

兽面纹是如何起源的,学术界众说纷纭。林巳奈夫认为兽面纹是从河姆渡文化的太阳和鸟的组合图像演变而来的[13],张光直则认为兽面纹是由自然界的实有动物转化而来并为帮助巫觋沟通天地人神而产生的[14]。但本文主要采纳了罗越的观点,即兽面纹是“从初步的和有隐约暗示意味的半几何纹形式展开,并‘成长’为界定明确、完全成熟的动物形式”[15]。

兽面纹最早见于长江中下游的良渚文化的陶器和玉器上,如“玉琮王”(图3),其后又有二里头出土的“镶嵌绿松石兽面纹牌饰”。兽面纹盛行于二里岗上层时期至西周早期,西周中期开始式微,春秋晚期又频繁出现在晋式青铜器之上。在此过程中,兽面纹的发展经历了从简单到复杂再到简化、从抽象到写实、最后逐渐衰退的过程。

图3 玉琮上神人兽面图案(反山M12:98)[16]

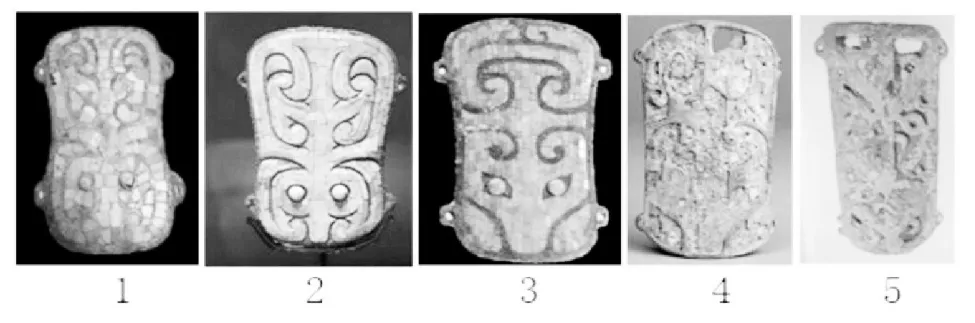

二里头文化的兽面纹样式简单。以“绿松石兽面纹牌饰”为例(图4),铜牌的整体形制近似于圆角长方形,两长边略显束腰;兽面纹为上下构图,上部为冠角,通常为内卷角,下部是带有明显双目的面部,有的还有明显前凸等口鼻。除浑圆突出的双眼较为真实以外,其余部分都较为抽象失真。二里头文化也是中国青铜器铸造纹饰的起点,但是二里头遗址出土的几件青铜器上仅有直线和圆点组成的简单纹饰,没有任何动物题材。

图4 二里头遗址(1至3)、甘肃天水(4)和三星堆(5)出土的绿松石铜牌饰[17]

商代是兽面纹发展的鼎盛时期。

二里岗下层时期出土青铜器较少,纹饰较为简单。此时已出现简单朴实的动物纹饰,这些纹饰由凸起的简单线条构成,呈带状,强调兽目的刻画;其余大部分为几何图案的简单堆砌。仔细观察同一时间段的各式青铜器,我们不难发现,被现代判断为兽面纹雏形的图案,大多只由螺纹和眼睛或者成双的眼睛组成,罗越认为,这些图案“绝不是什么东西的抽象,而是纯粹的设计图案”。双目纹的出现,是否意味着当时的先民已经有意识地将自然界的兽面放到青铜器上,我们目前还无法判断。但青铜纹饰确实转向了对自然界的描绘,也为兽面纹在青铜器上的提供了可能。[18]

二里岗上层时期兽面纹盛行,且均做主纹饰。兽目大部分鼓张而高出于身部,形象突出。表现手法主要有两种:一是类似于浅浮雕的宽线条,较为敦厚庄重;二是细窄线条,流畅清爽。此时纹饰向繁缛、细密化方向发展,流行以云纹、圆圈纹和乳钉纹等做辅助纹饰。本期最具特色的为鱼尾式兽面纹,盛行带边框兽面纹。

殷墟时期,随着铸造工艺的进步和人们审美水平的提高,兽面纹饰更加精美,从之前的粗犷转向了飘逸轻松的风格。殷墟一期(盘庚至小乙)基本沿袭了二里岗上层时期的形式与风格,以单线条兽面纹为主,突起做浮雕状,无底纹,尾部上卷,双目突出,上下多以圆圈纹组成边框。殷墟二期(武丁至祖甲)是“青铜器独特风格的形成与确立时期”(朱凤瀚语),此时纹饰更趋向于细密化,同时出现“三层花”工艺:第一层是精密的云雷纹或其他纹饰铺做底纹,第二层是突起于底纹之上的主纹饰即兽面纹,第三层是主纹上再饰的阴刻线。第一期尾部上卷的兽面纹依旧存在,但同时尾部下卷的比例也在渐渐增多。耳目口鼻分离型、省去身部等简略型兽面纹也已经出现;还开启了用兽首装饰提梁两端和鋬部(鋬:pàn,器物上用手提的部分)的先河。殷墟三期与四期(廪辛至帝辛),兽面纹仍为主纹饰,“三层花”现象更为普遍。但是随着宗教里祖先地位的提升和上帝地位的下降,以及中下层贵族对于青铜器的需求的大幅度提升,青铜器的纹饰制作变得草率;并且随着宗教观念与墓葬制度的变化,青铜器的明器化趋势日趋明显,导致第三期铜器在造型、工艺上与纹饰的精良上略逊于第二期。[19]

西周早期,兽面纹依旧焕发光彩。承袭商代,云雷铺地的兽面纹仍是最基本最常见的形式。此外,兽面纹呈带状分布时,图案作三层,身尾变形,代以云雷纹。兽角常为牛角形——外端尖、内端圆。有首无身的简略式较为盛行。[20]如西周初期青铜器的代表作利簋(图5),其腹部和方座座壁的主纹为兽面纹,兽角为外卷角,线条流畅清晰,凸出于底面,成浅浮雕形式,主纹较为宽大的部分又有凹下去的阴线作为补充;两侧加饰倒夔纹,圈足饰夔纹带,方座面四隅加饰蝉纹,都用云雷纹为底来衬托主题,给这座肃穆庄严的西周铜簋平添了几分凝重和神秘。

西周时期,人们的思想观念经历了从“敬鬼神”到“敬天保民”“天命靡常,惟德是辅”的转变,这使用于通神的兽面纹逐渐被边缘化。此时多见有首无身和身分三列的兽面纹。而且西周中期及以后简化趋向明显,只装饰一两道弦纹的素面器物也大量出现。再往后,兽面纹逐渐退居到器物的足部或者衔环之上,渐渐沦为附属纹饰。

图5 利簋[21]

在春秋晚期,青铜器在发展进程中逐渐分化,形成秦、楚、晋系等具有鲜明地域特色的列国风格。其中,晋系青铜器堪称列国铜器中的典型范例。在侯马铸铜作坊兴起之后,兽面纹于青铜器装饰领域重新出现并流行。该遗址出土了一组带有古老纹饰的模范,模仿了十分久远的晚商至西周早期的铜器纹饰,不过并非简单照搬,而是发生了一定程度的变异。这些重新流行的兽面纹融入了诸多春秋晚期流行的装饰元素,如增加与兽面纹缠绕在一起的夔龙纹或夔凤纹,这种组合方式与同时期其他纹饰的风格特征相契合,在视觉上和谐统一,无突兀之感,展现出春秋晚期晋系青铜器纹饰在传承与创新方面的独特魅力。[22]

四、兽面纹的意义与价值

兽面纹具有其美学价值。无论是联结还是分离、简单还是繁复、线条笔直还是弯曲,它的形式结构都有着一定的规律性,体现着先民们的审美取向。

构图对称与均衡是兽面纹最突出的特点。以鼻梁为中轴线,目、角、耳、身和身侧的其他纹饰均呈左右对称。一方面,对称纹饰轮廓简洁直观,给人端庄的审美感受,也体现了对秩序的追求;另一方面,对称的纹样拥有强烈的视觉冲击力,能够给人一种安全可靠的心理感受,这使得兽面更加威严庄重;再搭配上神秘的祭祀氛围中的威慑力,更能体现统治者的权力。除去审美追求,宗教意义也可能是这种对称设计的原因。张光直认为,兽面可看成一个从中间劈为两半的动物,或者两个动物在中间合并而成,这与商代社会史中的殷礼的“二分现象”有关:王室内分为昭穆两组,祖先在另一个世界里也分两组;因此,巫觋在为王室服务沟通天地时也须左右兼顾,他们的动物助理也就有了成对成双的需要。[23]

“同一变化”也是兽面纹的一大特征:同一是指整齐统一,即相同元素或各类元素重复出现、规范排列;变化则是指各类构成元素的大小、长短乃至序列的不同。“同一”给人一种整齐划一的秩序感,但只是同一难免会无聊乏味,这就凸显出来“变化”的重要性:只要细微的变化就能使视觉层次更为丰富,产生生动活泼的效果。[24]

除此之外,兽面纹常常运用夸张等表现手法,使兽面看起来狠厉狰狞,寓意着一种神性力量的保护,可以惩戒敌人、恐吓异己,又可以肯定自身、保护同类。在商代宗教盛行的文化之下,超自然力量自然成了人们精神的寄托。

兽面纹是否具有宗教祭祀方面的意义,目前仍无定论。不过,相较于罗越提出的兽面纹“无图像学意义”论,中国学者们显然更信服张光直的观点,即兽面纹承载着在祭祀中辅助巫觋沟通天地的重任。“国之大事,在戎与祀”。商代生产力水平较为低下,思维观念较为局限,神秘又强大的未知力量通常会被认为是上帝和鬼神能力的体现,敬鬼神、事祖先的“祀”即便成为了王朝的重要事务。“绝地天通”所象征的正是公众巫术由统治阶级独掌,甲骨文也表明帝王就是众巫的首领,“巫政合一”,强大的神权是统治者的管理工具。“民以物享”于是“神降之嘉生”(出自《国语·楚语》),神与民之间的沟通,要仰仗民里面有异禀的巫觋;巫中高明者为祝为宗,“牺牲之物”和“彝器之量”是帮助他们通神的的工具,青铜礼器上的动物纹饰正是沟通天地的主力。[25]“戎”,即军事、征战,许多青铜兵器上也发现了兽面纹。

五、小结

兽面纹是中国古代艺术宝库中的珍贵遗产,更是研究中国古代审美观念、宗教和社会的重要资料,历经百年的研究之后,其定名、起源与功能仍是学术探讨的焦点。它不只是一种装饰图案,更是一种社会文化象征,反映着古代社会的宗教信仰和政治文化,彰显着统治者对政治权力和财富的占有,体现着早期文明对自然力量的敬畏与崇拜和对秩序的追求,它的变迁折射出礼制建构与话语权力的演变历程。

参考文献

[1]李济:《殷墟青铜器研究》,上海人民出版社,2008年。

[2]马承源:《商周青铜器纹饰综述》,文物出版社,1984年。

[3][12]上海博物馆青铜器研究组:《商周青铜器纹饰》,文物出版社,1984年。

[4][8][19][20]朱凤瀚:《中国青铜器综论》,上海古籍出版社,2009年。

[5][6][13]林巳奈夫:《殷周青铜器综览(第二卷)——殷周时代青铜器纹饰之研究》,上海古籍出版社,2019年。

[7][9]张光直:《商周青铜器与铭文的综合研究》,台湾地区历史语言研究所,1973年。

[10]赵悦:《风格历史——罗樾的中国艺术史观研究》,西南大学,2023年。

[11][15][18]罗伯特·贝格利:《罗越与中国青铜器研究——艺术史中的风格与分类》,浙江大学出版社,2019年。

[14]张光直:《美术、神话与祭祀》,三联书店,2013年。

[16]岳洪彬,苗霞:《良渚文化“玉琮王”雕纹新考——兼论圆柱式玉琮的社会功能》,《考古》,1998年第8期,71—80页。

[17]秦小丽:《跨文化视角下的绿松石与镶嵌礼仪饰品研究》,《中原文化研究》,2020年第6期,12—19页。

[21]中国国家博物馆:《“利”青铜簋》,

https://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/kgfjp/202108/t20210802_250931_wap.shtml。

[22]陈小三:《山西侯马铸铜遗址所见仿古纹饰试析》,《文物》,2022年底5期,第8页。

[23][25]张光直:《商周青铜器上的动物纹样》,《考古与文物》,1981年2期。

[24]张明辰:《商周青铜器兽面纹演变及创新设计研究》,兰州大学,2022年。