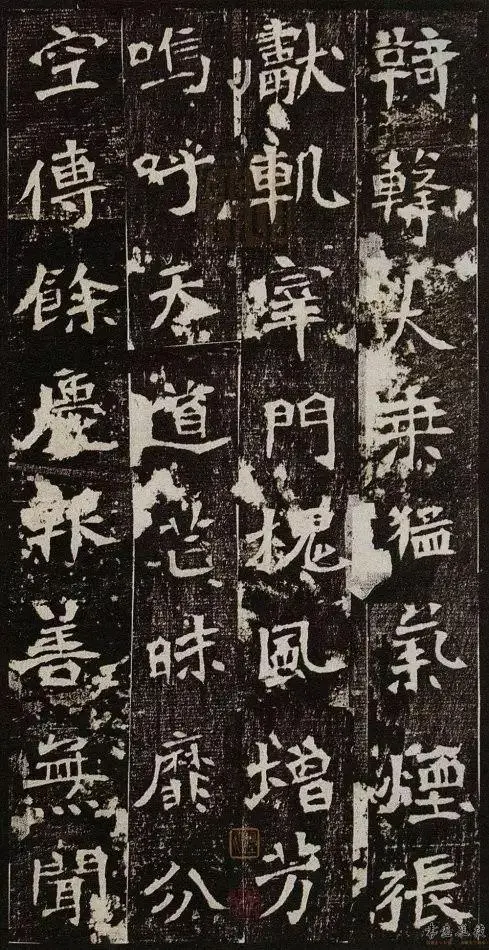

1505年前这块书法是当之无愧的魏碑最佳临习范本,一人一本反复临摹,结体丰富看不够临不烦,获奖高手都在临,让人流连忘返

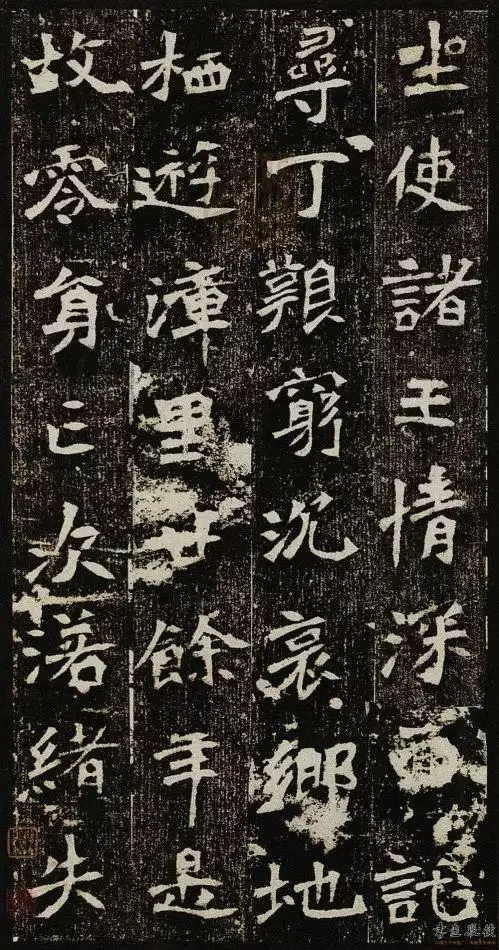

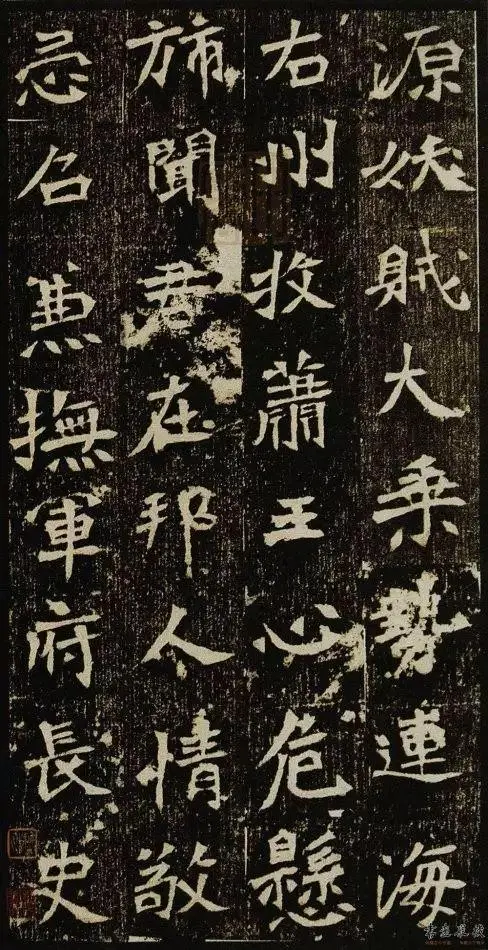

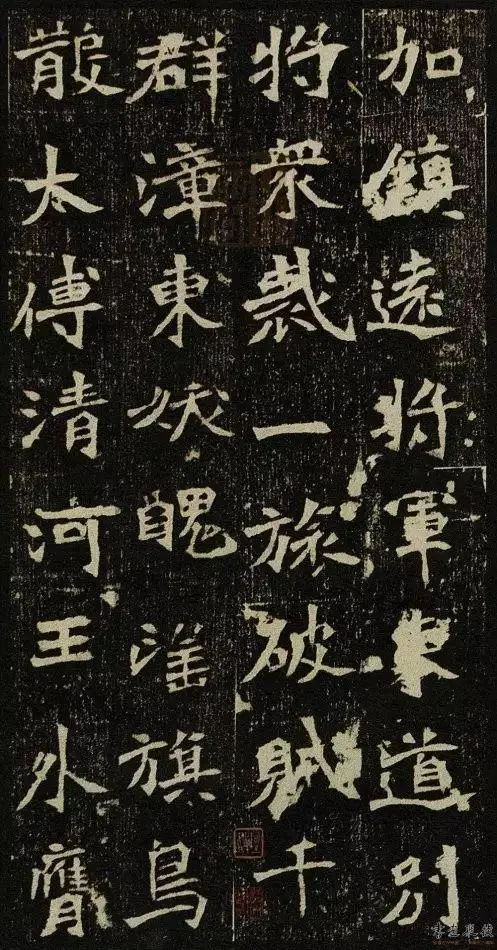

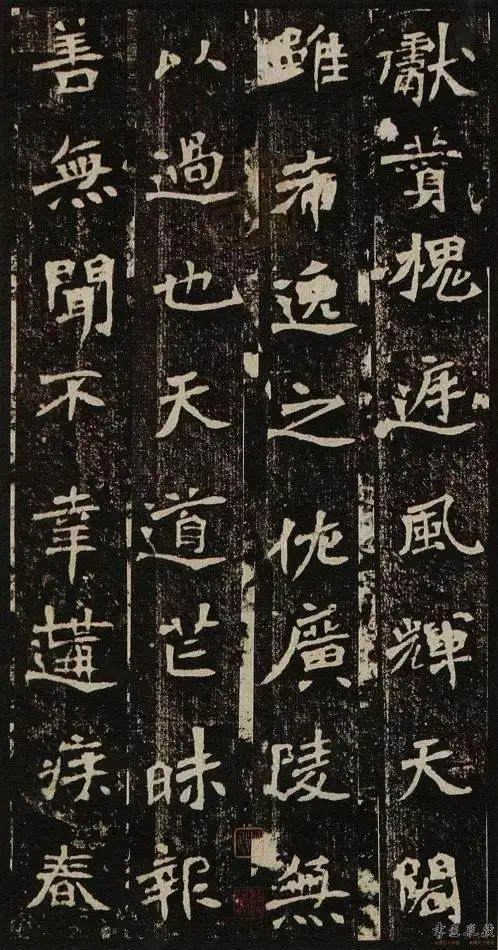

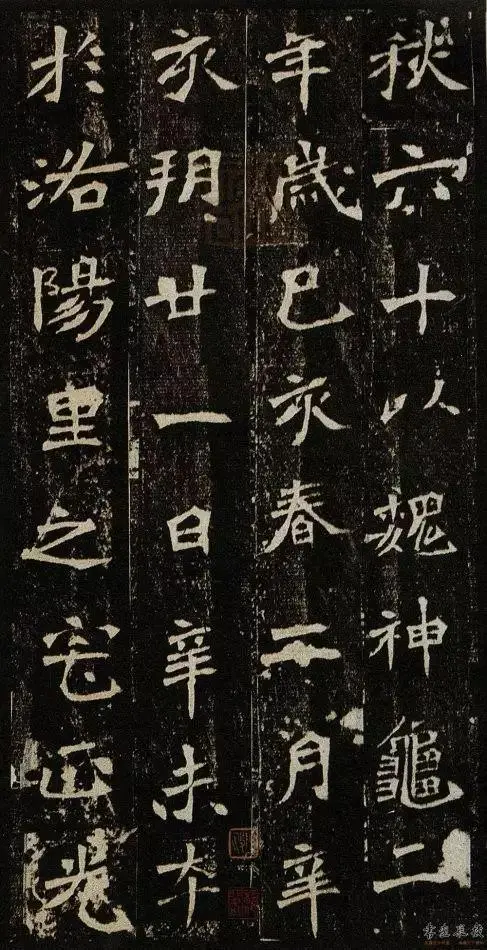

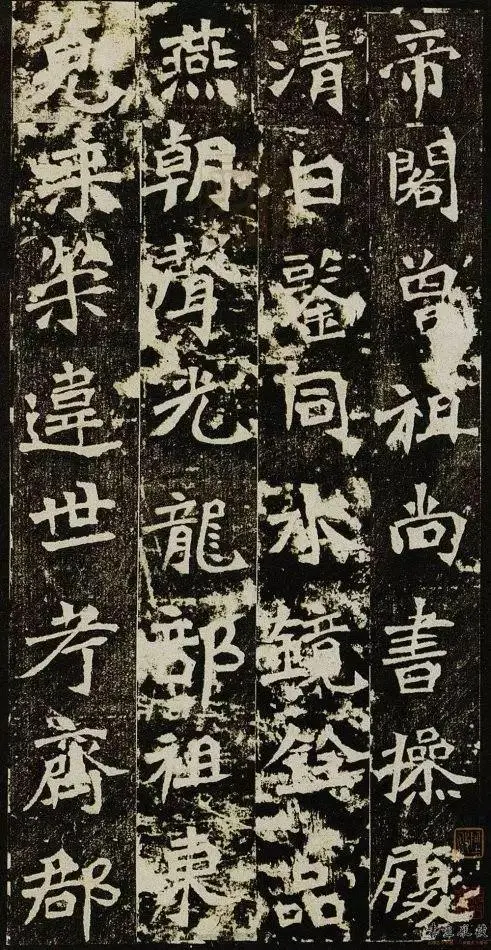

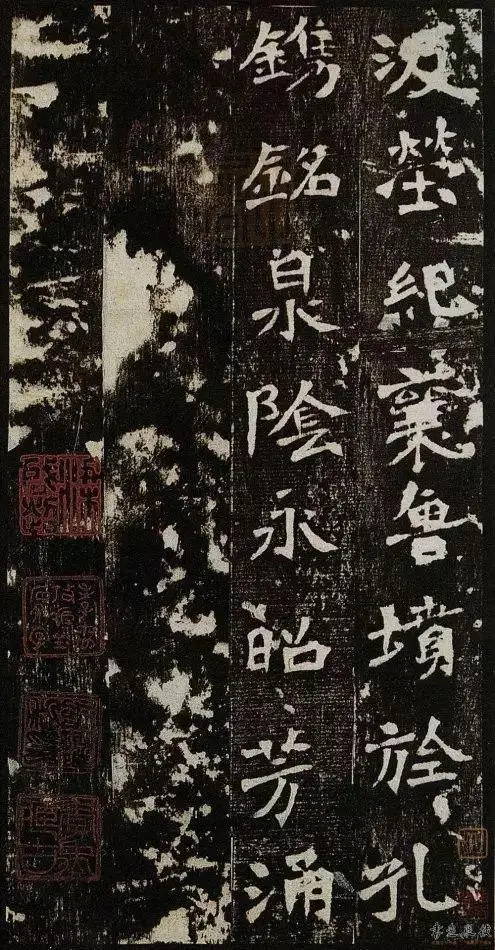

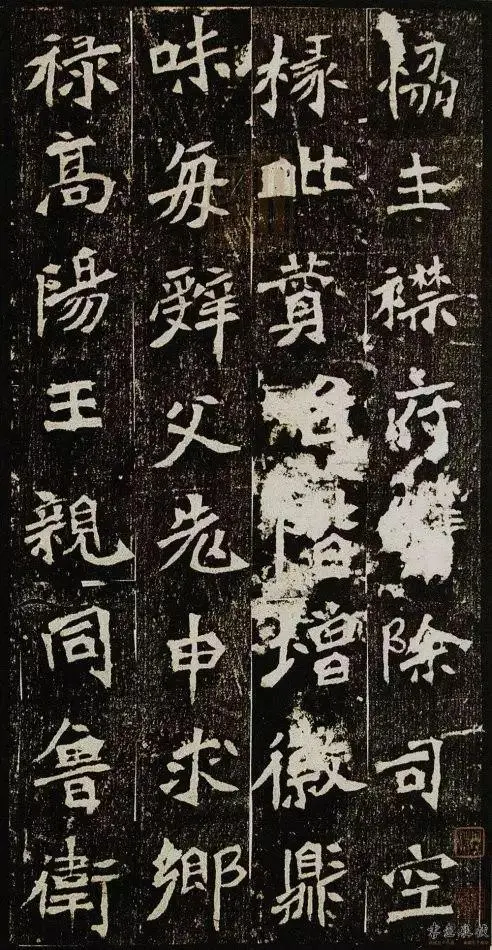

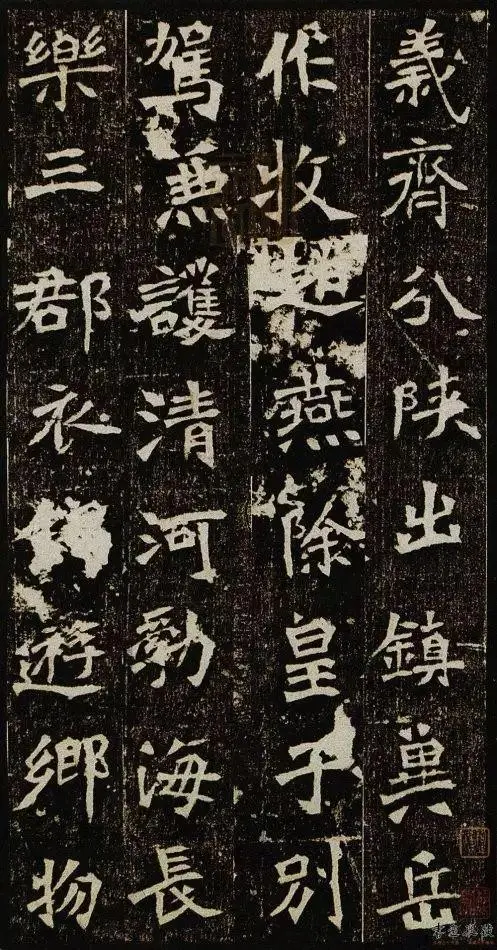

《李璧墓志》刊刻于北魏正光元年(公元520年)。此青石碑刻原为旧碑改制,现碑体高104厘米,宽89厘米,碑阴上端保留原有双螭纹浮雕。碑面镌刻魏碑体楷书三十三列,每列三十一字,碑背另存题名一列。

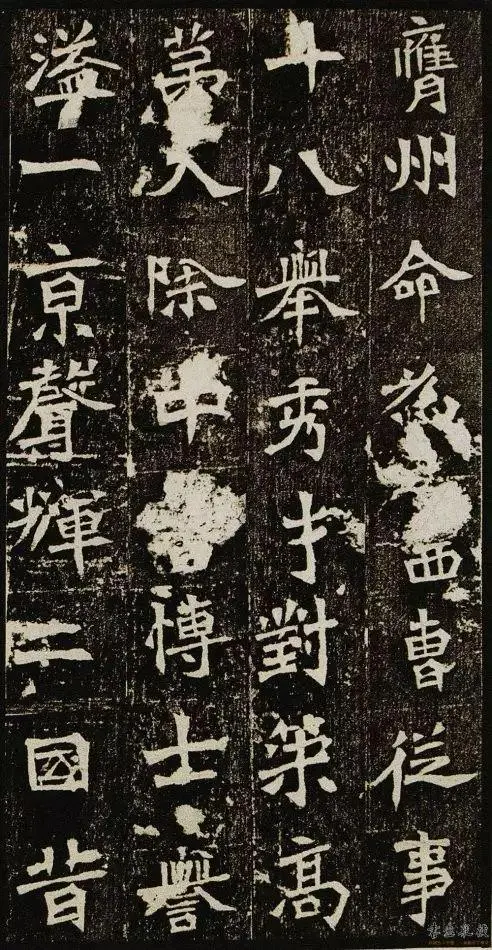

关于其出土信息,学界存在两种记载:一说为清宣统元年(1909年)山东德州出土,另一说为光绪二十四年(1898年)河北景县出土,经考证后者为确。该墓志出土后初藏济南金石保存所,至二十世纪五十年代初转由山东省博物馆典藏。其金石价值见于多部重要著述,包括吴士鑑《九钟精舍金石跋尾甲编》、范寿铭《循园古冢遗文跋尾(三)》、赵万里《汉魏南北朝墓志集释》等,日本二玄社亦将其收录于《书迹名品丛刊》。

在书法艺术层面,《李璧墓志》以雄浑茂密且独具风貌著称。杨震方在《碑帖叙录》中精辟论述:"其书风劲峭可拟《张猛龙碑》之骨力,兼具《司马景和》之奔放气韵,实为研习北魏楷书的典范之作。"此评语精准概括了该墓志融刚健与洒脱于一体的艺术特质,确立了其在魏碑书法谱系中的重要地位。

作为北魏碑刻艺术的巅峰之作,《李璧墓志》以其独特的刀笔交融美学在书法史上占据重要地位。

杨震方在《碑帖叙录》中将其艺术特征精辟概括为"峭劲中寓纵逸"——既承《张猛龙碑》之骨力雄强,又具《司马景和》之洒脱气韵,堪称北魏楷书技法集大成者。

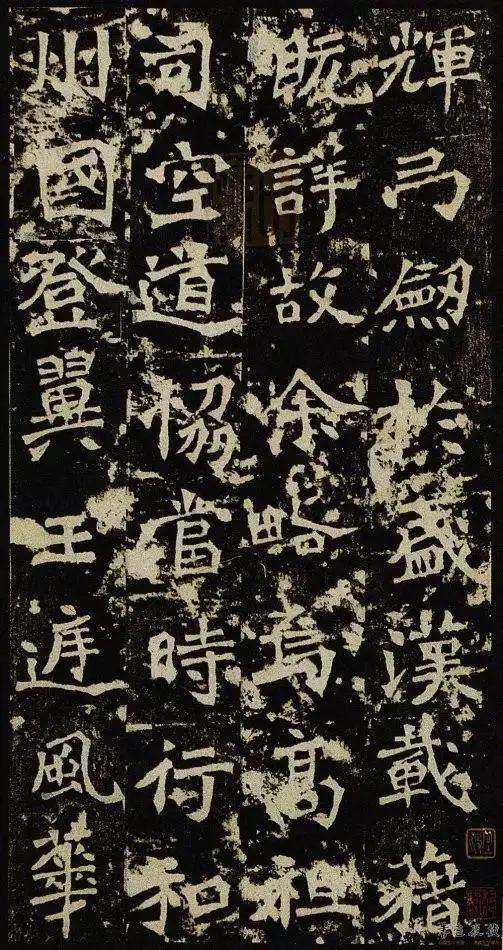

值得注意的是,当代书学理论家陈振濂教授在构建"魏碑艺术化运动"理论体系时,特别将此碑确立为核心范本,其根本原因在于该墓志完美诠释了魏碑美学的本质特征:通过强化镌刻工艺产生的"斧凿之迹",构建有别于书写原迹的"碑刻二次创作"审美系统。

这种刻意追求石质媒介特性的创作理念,与清代碑学主张的"透过刀锋看笔锋"形成了鲜明理论分野。

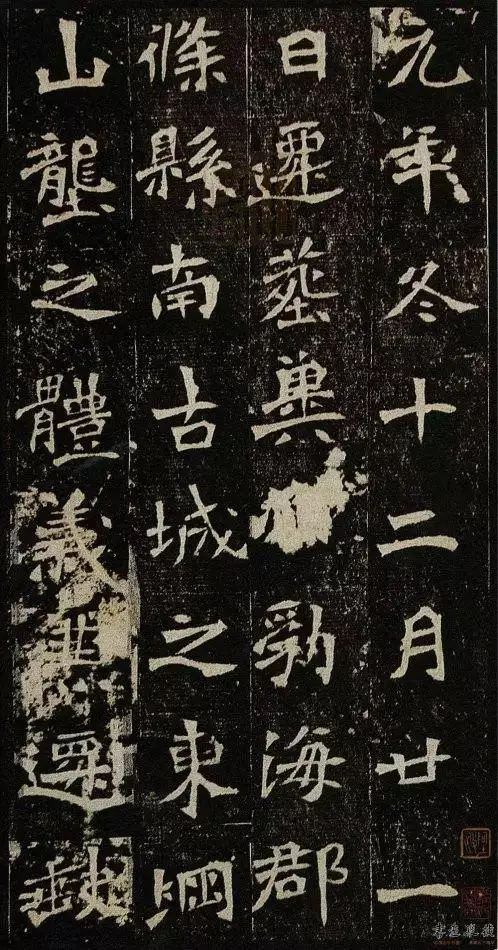

从具体技法层面分析,该墓志虽属北魏晚期成熟期作品,但其"方硬锋利"的线性特征实则代表着刻工艺术自觉的极致表现。

其核心价值体现在线条中段的随机性肌理塑造——通过刀刃在石面不同角度的切入、深浅不一的凿刻,创造出千变万化的线条质感。以横画为例,即便在同一字内,各横的中段形态也呈现出波浪、锯齿、断连等丰富变化,这种非程式化的处理方式,恰与唐楷规范化的"中实"用笔形成强烈对比。

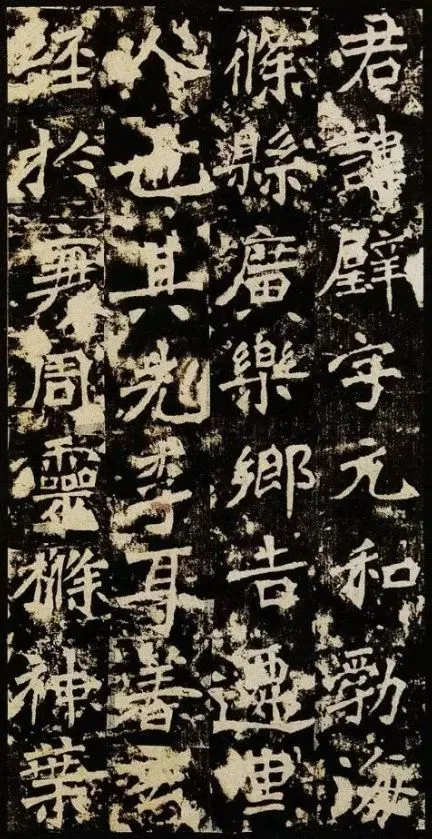

在结体章法层面,该碑既遵循北魏楷书"斜画紧结"的天然势态,又通过书丹者与刻工的双重加工,实现了康有为所推崇的"天工"与"人巧"的完美统一,充分印证了"书道有天然,有工夫,二者兼美,斯为冠冕"的经典论断。

在书法史学视域下,墓志书法作为独特的物质文化载体,自东汉《孙仲隐墓志》发轫,经南北朝鼎盛发展,至民国余绪未绝,其艺术价值呈现出明显的代际特征。

其中北魏墓志群体尤具研究价值,其不仅代表着北朝书刻艺术的巅峰成就,更构建了后世碑学取法的核心范式系统。若以风格谱系学视角观之,北魏墓志群体呈现典型的金字塔结构:位于顶端的风格异质化作品仅占少数,而基座则由大量程式化书刻构成——这与人类社会结构竟形成奇妙对应。

这种两极分化现象中,所谓"异质化"既包含具有范式突破意义的经典之作,亦涵盖工艺水准低下的粗劣制品。

值得关注的是,经典体系内部存在动态演化机制。传统经典因长期占据传播优势地位,致使其形式语言被过度阐释而趋于固化;新近考古发现则往往携带未被规训的原始基因,为形式创新提供可能场域。

就形式特征而言,《李璧墓志铭》与《张猛龙碑》存在显著风格趋同性,这种视觉相似性甚至引发二者同源书手的学术假说。然需警惕的是,在缺乏直接文献证据的情况下,此类推论极易堕入"时代误置"的认知陷阱。

参照科技史领域"多重发现"理论(Multiple Discovery),两地工匠在信息隔绝状态下完全可能独立发展出相似技术——正如青铜铸造术在东西方的平行演进。这种认知框架提醒我们,在碑刻风格比较研究中,必须摒弃简单的线性因果关联思维,转而建立多维度的参照系。

最佳范本,一人一本

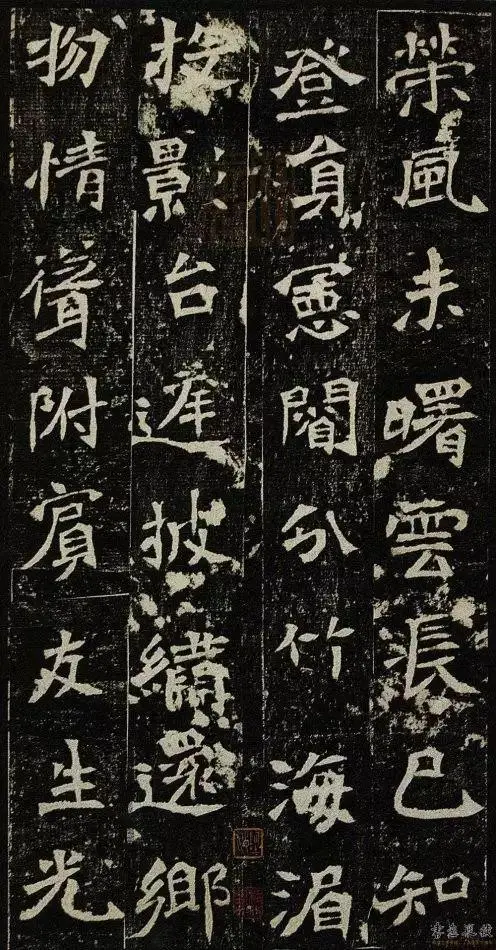

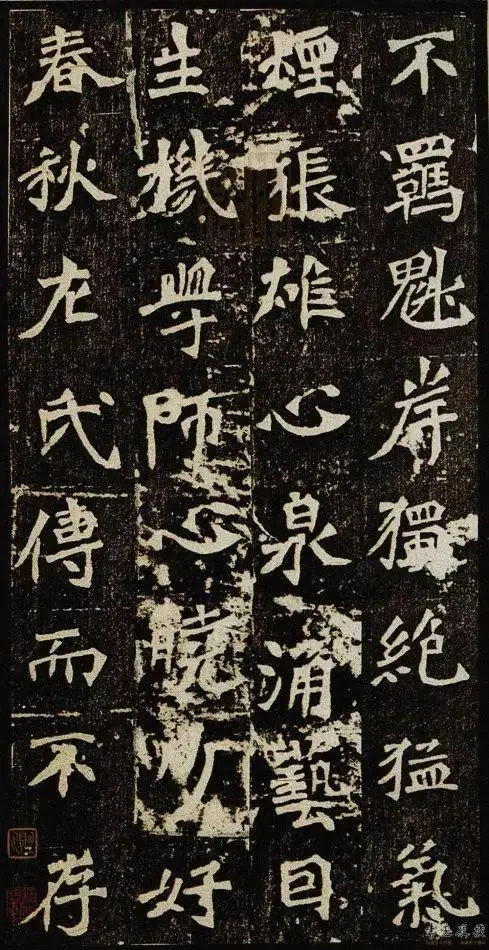

通过系统的风格学对比可发现,《李璧墓志铭》在空间构成维度展现出更强烈的表现主义倾向:其单字内部的张力对抗、行列间的势能呼应,均突破《张猛龙碑》相对均衡的古典范式。

这种艺术价值的重估,实则暴露出书法史书写中的"文化遮蔽效应"——传播频度与接受程度往往遮蔽作品的本体价值,正如敦煌写经在二十世纪前的长期边缘化境遇。

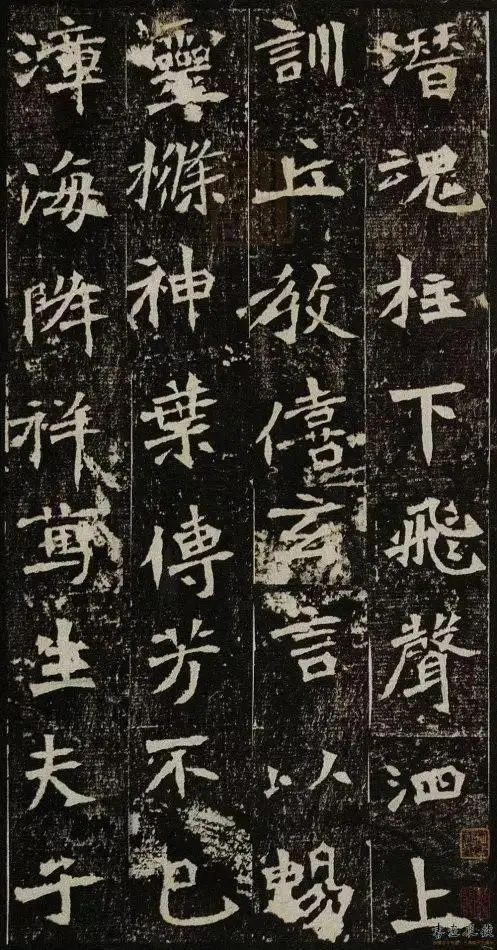

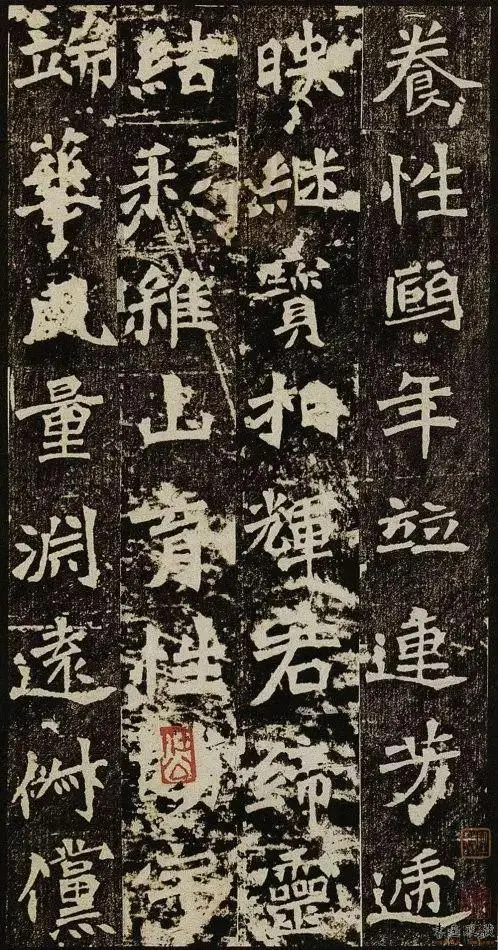

在碑刻书法的形式分析框架中,《李璧墓志铭》展现出独特的势能构建体系。其起笔技法并非简单的形态学特征,而是通过"势能蓄积与释放"的动态平衡机制,实现字形空间的张力重构。

如"白"字起笔点的垂直向势能积聚,与"文"字捺画的重入轻出形成力学对冲,这种矛盾统一的手法实为北朝碑刻"险峻美学"的核心编码方式。从艺术考古学视角审视,这些看似随机的点画处理,实则构成完整的视觉力学系统——每个字符都是空间势能网的节点,通过笔势的向背关系构建起整碑的动态平衡。

最佳范本,一人一本

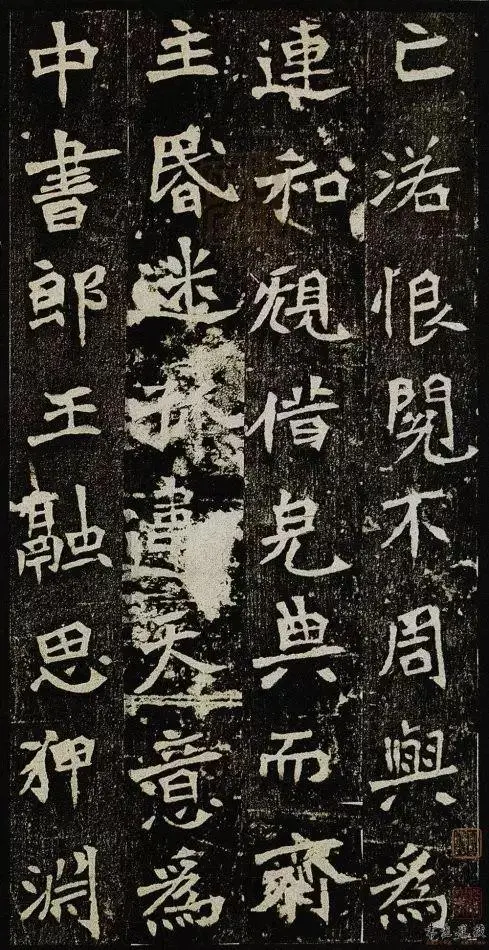

就线性表现而言,该碑的收笔处理具有双重物质属性:既体现刻工刀具的物理介入痕迹(如"之"字捺画的楔形凿刻),又保留书丹运笔的原始运动轨迹(如"远"字的波磔荡漾)。

这种"刀笔互证"现象,揭示了北朝碑刻创作中工具媒介性与书写主体性的辩证关系。特别值得注意的是,其转折系统的过渡性笔画(如"因"字横竖交接处的楔形过渡)已超越单纯的技术处理,演变为具有形式自律性的美学符号,这种"中间态"笔法的普遍存在,实质是打破唐楷程式化转折范式的前期实验。

从形式美学角度重新诠释,该碑的"险"并非简单的视觉冲击营造,而是基于严密的数理关系建构:其一,运用斐波那契数列比例控制部件组合(如"宾"字长撇与短捺的0.618分割);其二,通过三角函数计算斜画角度(多维持在55°-65°的视觉稳定区间);

最佳范本,一人一本

其三,借助拓扑学原理实现字形变异(如"郡"字结构的弹性变形)。这种将数学理性注入书法造型的实践,实质上早于西方构成主义千年有余。

就方法论意义而言,《李璧墓志铭》研究为书法形式分析提供了多重范式突破:其一,建立"物质性-技术性-审美性"的三维分析模型;其二,发展出"势能力学""空间拓扑""刀笔互证"等新型研究工具;

其三,揭示北朝碑刻中潜藏的原始构成主义基因。这些发现不仅重塑了我们对北魏书刻的认知维度,更为当代书法创作的形式革新提供了历史注脚与理论支撑。