传统圈和当代圈都有排斥写生的论调。

传统圈反对对景写生,主张观念的当代圈早就放弃了写生。

反对对景写生是因为反对西方透视方法的对景写生。观念绘画则认为风景写生是农耕社会的产物,以及他们认为传统的形式已被表现殆尽,自然不能给予他们新的形式灵感,以及一切绘画都是以观念为前提的,因而衍生出纯粹的观念绘画,远离写生与自然。

以上两种,我都不认可,基于我们对自然认识的局限。

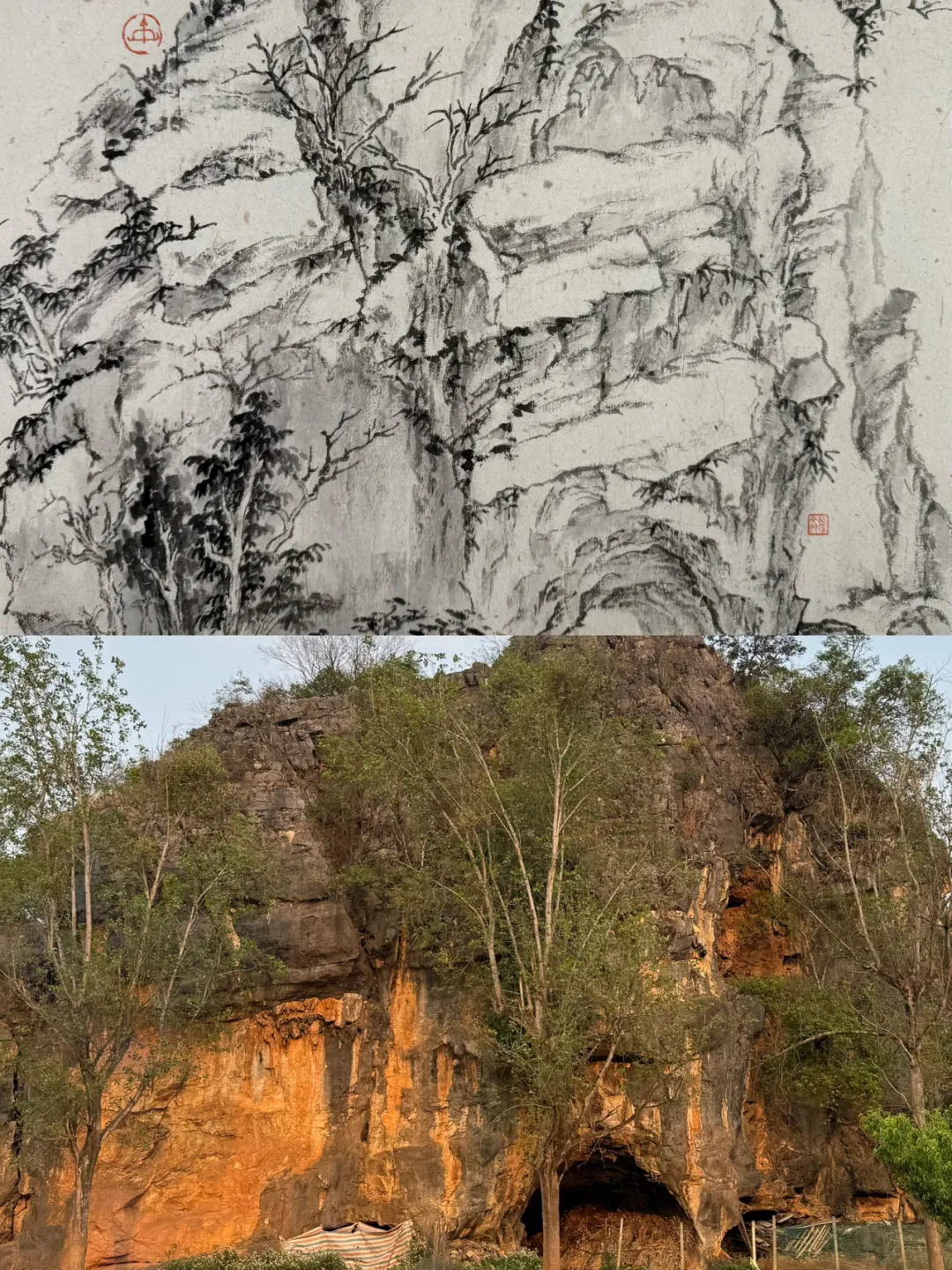

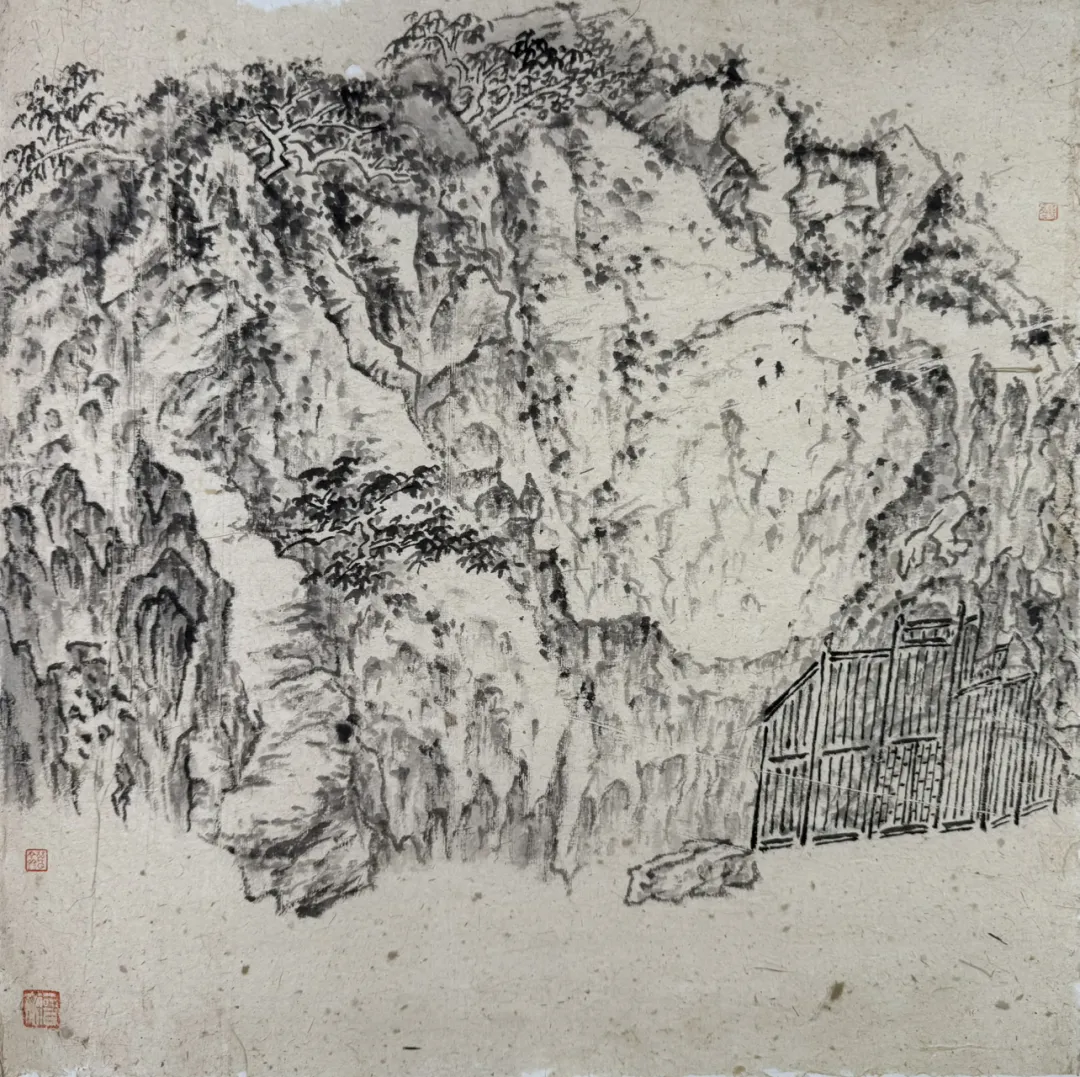

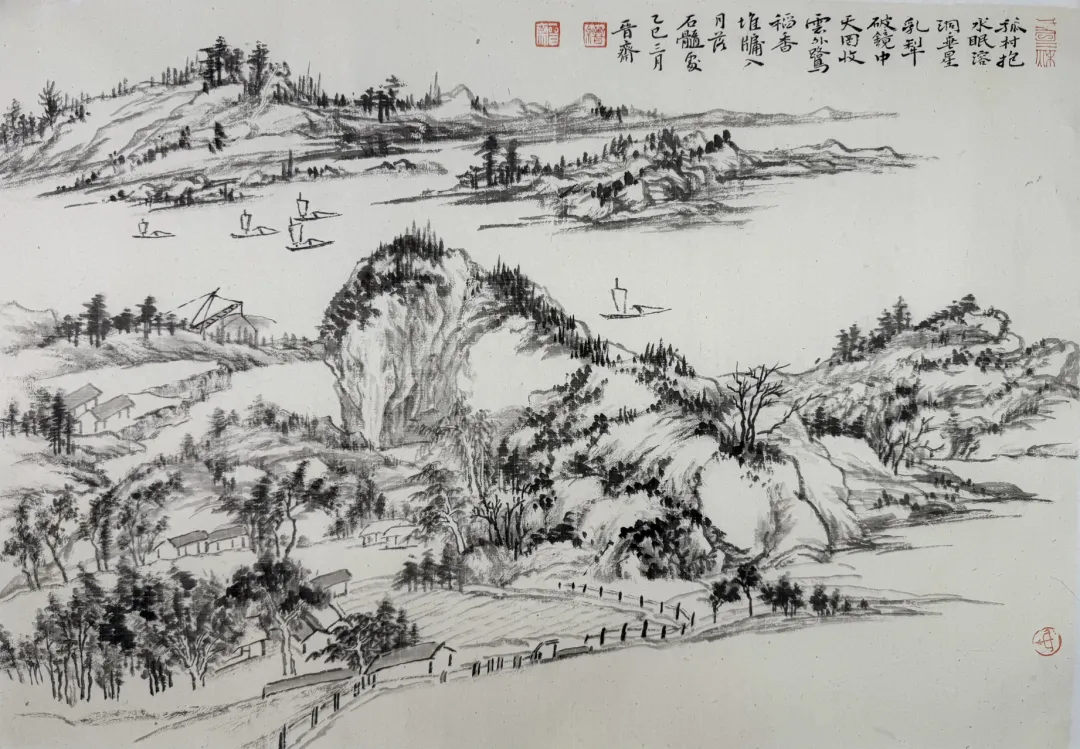

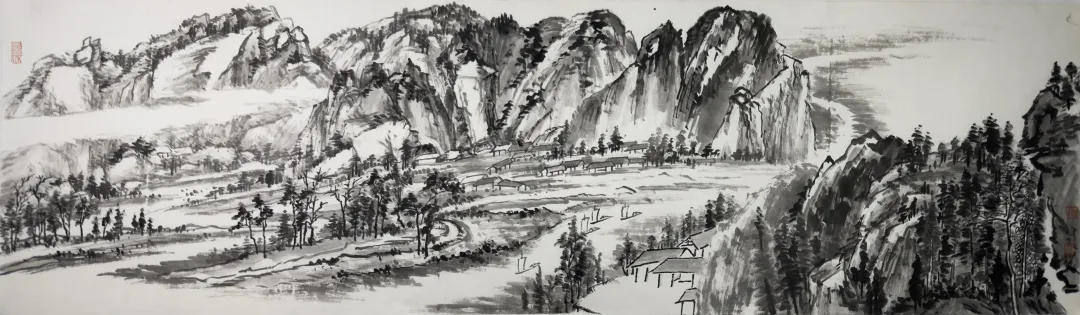

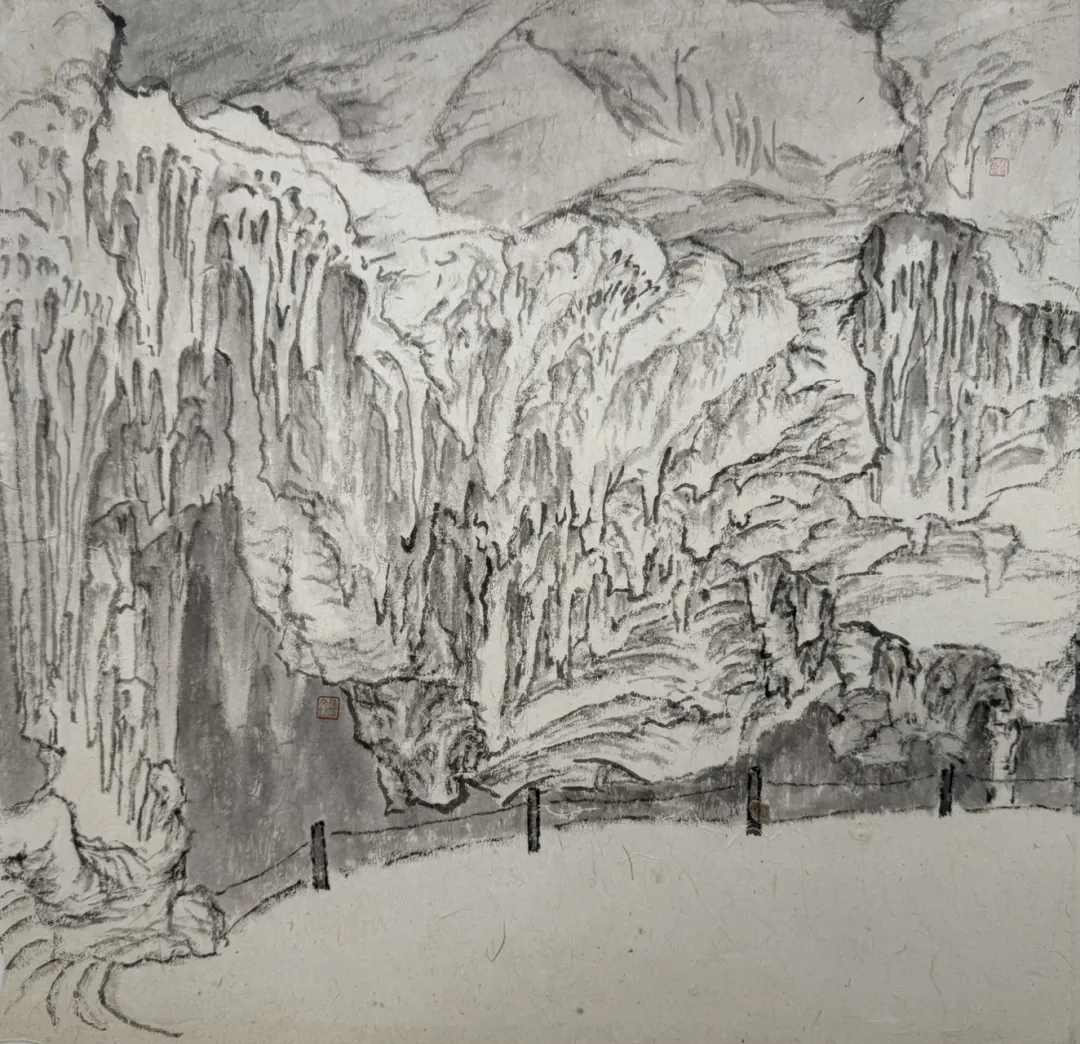

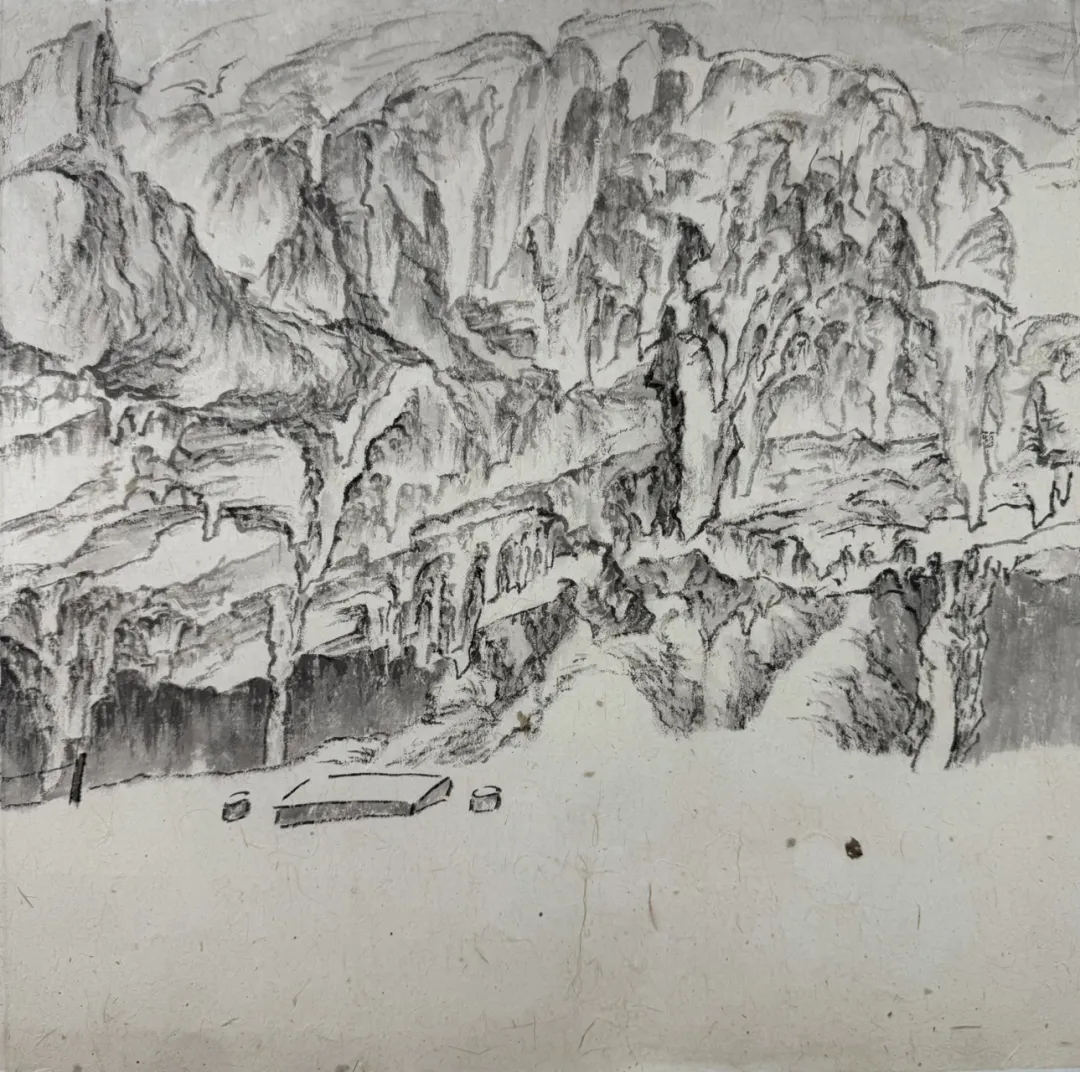

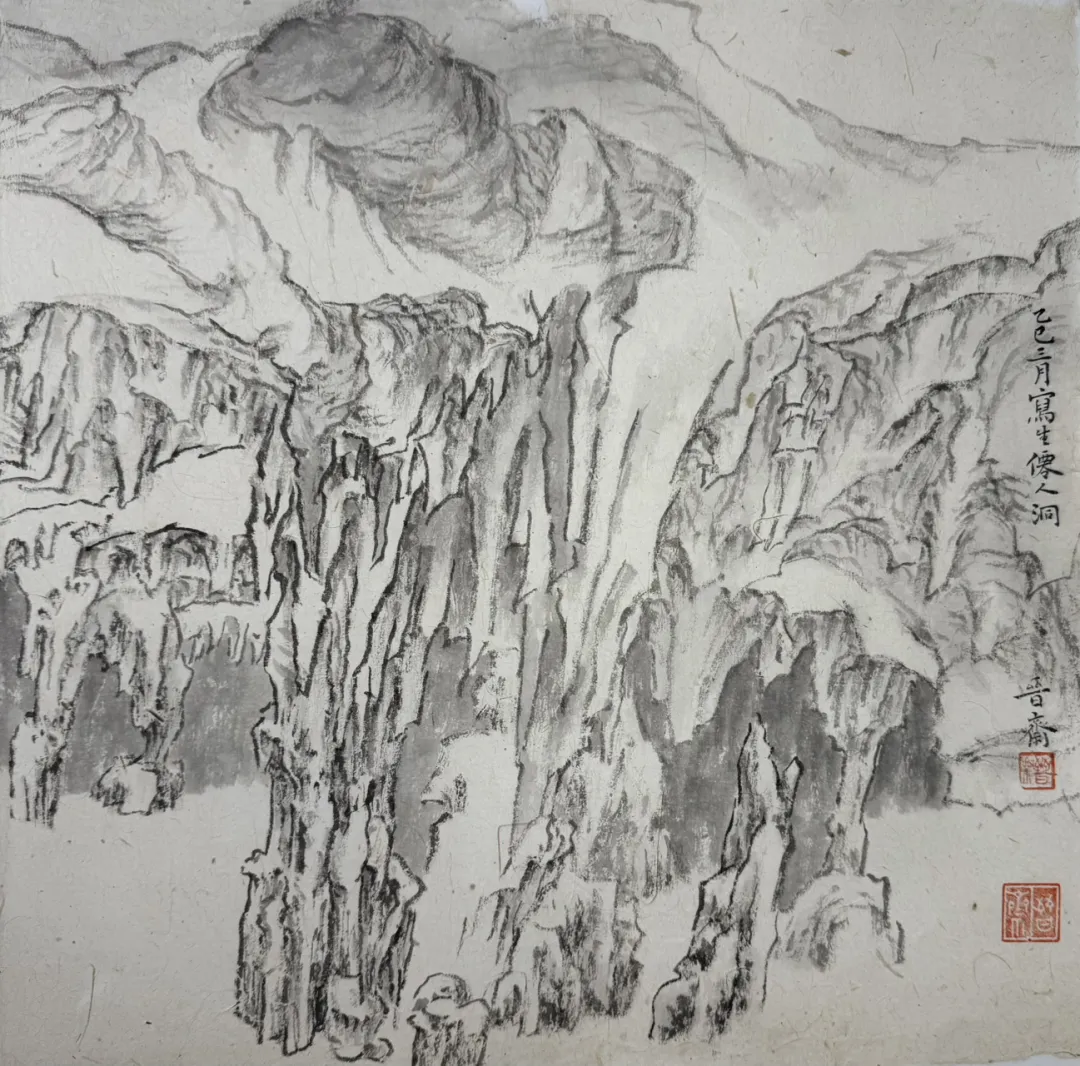

上列两图是对景写生,并非画照片,在实景中的视知觉非照片可以替代,这是最近几次写生很明显的体验,即使拍了构图不错的照片也难以提起兴致进行创作。为什么贴出对景写生的两图?是为了国画爱好者或学生而作的的一个示例,我们或多或少听过专家教授们反对对景写生,但需要厘清的是专家们过了这个阶段,他们当然可以堂而皇之的把传统绘画中的“目识心记”、“可居可游”、“鸟瞰视角”等搬出来,说古人的写生方法是如此这般的云云。这并没有错,但并非唯一角度。为什么要对景写生?这是训练局部最好的方法,这次带学生去发现写生基本解决不了局部的问题,教学中常说的树石云水基础,面对一座山,首先排除素描的方法,从笔墨结构的方式进行思考,需要调动此前基础训练,进而面对这座山进行归纳整理,从最打动自己的地方开始入手,逐步推进,把基本结构轮廓钩定后再细细收拾,收拾的这部分可以当场完成也可以回到室内加工。普者黑的山大多娇小,十米开外已不存在透视问题,不至于迫目以寸,也无须身所盘桓。选定适当角度后关注点首在洞府,其次有整片的崖壁与顶部的小石块,山石的疏密组织比较入画,而树木太大遮蔽山石的美感,须使其缩小与山石相映发。这是动笔前的基本构思,接下来便是山石本身的笔墨与结构关系,山石虽比较有秩序,但仍需进一步提炼出其美感,这是基本功与经验的范畴了。这时为什么我极为强调基本功的问题,临习传统树石云水的基本功有了,在此刻具像化,无需风格,仅是理入影踪,应目会心而已。进一步对景写生的方式如上图,一座小山有洞,洞口有建筑的墙体,山右侧有一间屋舍,但都已颓败,岩石裸露,树木较少易入画。因为带了屋舍,具备了画面环境,需要进一步点景完善环境,目力所及的空间显然不够,那么需要预留画面位置。在写生时面前的这座山入画时虽可作为主体,但需要稍小些,不似案例一那般占据整幅画面的五分之四。因此写生时,山石屋舍靠右,预留出左部空白。预留的部分可以根据经验进行补景。左部空白区域需要根据右侧体势进行补景,如山体主势向右,补景山势则须向左;主体竖式且高耸,补景须透过近处看远山,远山放低;近处处理成水面芦苇,左侧依势而推远。退一步讲,如果绘画经验不足,补景前可以先参阅古代山水作品寻找适应的部分,在这个过程中,既可以多读画,又充分调动自己所需“补景”部分的斟查传统圈里一部分人认为到自然中跑跑看看即可,无需对景写生,要得是印象。这个说法很正统,但并非正确。古人把画法的真理直接喂给你,你直得真理而未经过事实印证,那么“真理”在你的手里未必是真理。实际上古人的画法对于当下的我们是值得怀疑的,如何怀疑与验证其可靠性:走向自然观看与对景动笔是两种事实的印证,在这两种方法中推导古人的精神活动,并建立画法的深刻,同时在自然中的观与悟中启发出自我的绘画语言。这语言可以是古法也可以是我法,总之是合乎理的。

写生有二,借用古人画理、画法;对景写生。在二者之间不断衡量与审视自己的画面价值,在此过程中形成对古代绘画遗产的判断。

山水画的历史是一部提纯史,提纯是对师造化与师古的双重提纯,师造化的重要性大于师古,师造化要更复杂和微妙,更加考验悟力与智慧。

师造化时可以要也可以不要知识与传统,印证和推翻传统是可以当下决断的,什么意思?伟大的山水画家带着开创性,画风往往野而灵,他们从造化中获得的讯息远大于师古人,这是因为他们不囿于传统的知识(画理、画法等),比如王维、董巨、李成、范宽、赵孟頫、石涛等。调用知识与传统多的画家,往往会陷入其中的规范,如李郭传派、吴门画派后期、四王摹古之风等。

写生,需要设身处地的去践行,对景写生有合理的方法即可,无论何种方式,失去笔墨或意境的写生非吾曹所用。