要回答这个问题,我们先要定义数感和空间感。

数感,就是指一个人对数字及其关系的直观理解和敏感度。

空间感(单说数学上),通常指的是一个人对空间结构和空间性质的理解与感知。

众所周知,数感和空间感好,数学就学的好。那么如何提升,如何培养,我们来分别说说。

数感

如前所述,数感是一个人对数字及其关系的直观理解和敏感度。

直观感悟,举个简单的例子,一个孩子看到一个数或者看到一个计算题,就能够很明显的对这个数和数之间的数量关系,以及运算结果有一个直观的感悟。

96已经很接近一百了,离100还有多远?

58+117+42,一看就知道要简便计算。

58×73与85×37谁大?

对这些数字的基础感觉,就叫数感。

数感好,数学成绩不会太差,因为数学很大一部分内容是跟数字打交道的。

小学数学里经常出的题目是:比大小,谁离谁比较近,把数拆分,近似……

有些孩子一看就知道,有些孩子还要掰扯半天,最终也算不对。

在这方面一个典型的例子是,高斯。

高10岁的时候,他的老师出了一道从1加到100的题目,高斯立即就得出了答案。

他立即感知到用1先加100,2+99……这样得到101×50=5050。

这就是顶级数感。

还有一些研究数论的数学家,没有数感,工作是开展不下去的。

数感一部分看天生,人生来就有数感,就像人生来就有个长相一样,只是看谁长得更好看~

另外一部分看后天培养,先天我们不说了(说了也没用),主要说说后天我们能做什么。

提升数感的方法:

1 做数学题

不用怀疑!就是有用。

1+8=9一次不知道,做10次,烂熟于心了,以后在任何形式里出现1+8,都能应付了。

小孩子要提升数感,特别是一二年级的小学生,做一些口算练习,做一些数字类的题目,有好处。

所以老师让练习就练习,别那么多事,我可不可以少点啊?我可不可以不练呢?

很多事情背后都是有原因的,除非ta让你练得特别猛,你要考虑考虑自己是否能接受。太猛了,过犹不及。

2 试试这个游戏

蛇形棋。你最好自己制作一个,如何做?我教你。

从0-100做100个格子,像一条长蛇一样连在一起,在某些数字上写上关卡,比如向前5步,向后10步,×2,÷6,停一局,这些你自己发挥,再配个骰子,就可以跟孩子一起玩了。

当你摇到4,你就往前走4步。谁先走到头,谁就赢了。

注意:

最好是一条长长的,不要拐弯那种——因为这样才像数轴。

多设计一些关卡,频繁向前向后加倍等,这样好玩,而且锻炼孩子。

为什么这样一个游戏管用呢?

因为它就像在数轴上锻炼孩子的数感,让孩子理解数量关系——向前向后,乘和除~它能够让孩子切身的参与进去、感受到数的变化,然后在纸面上去抽象的时候,孩子们更能把这些数量关系抽象出来。

3 唱数、点数、符号化、比较与估算。

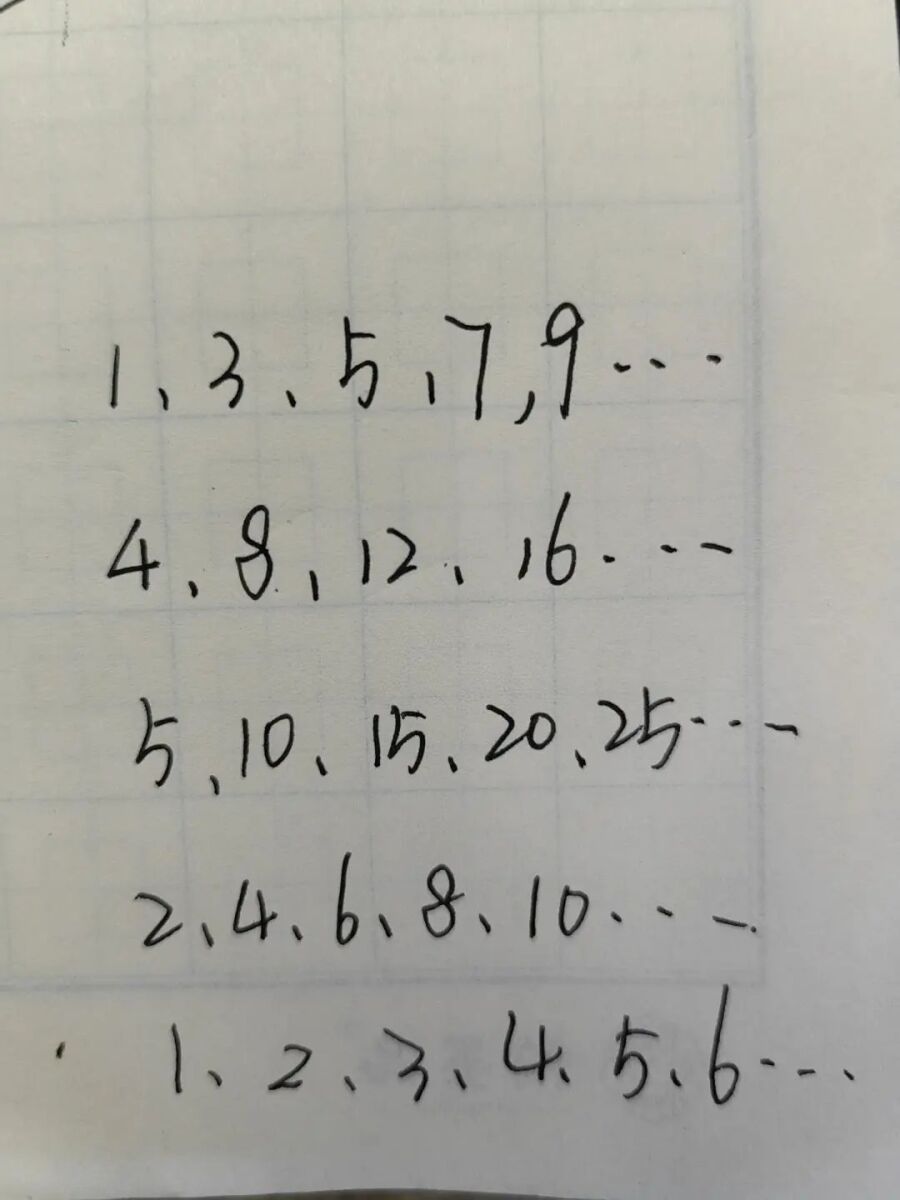

唱数就是口头数数。

从1数到100,从100数到1000。

咱咱们汉语在这方面是非常有优势的嗯,因为我们的语言表达的数字就是十进制的,数多了,孩子自然就能感受到进位与数的变化。

过段时间我们还可以单数奇数13579,单数偶数,五个五个的数,十个十个的数,还可四个一数,每六个一数……

轻松掌握数量关系。

点数就是点着数,把数跟实物对应起来。

比如说十个豆子,让孩子数从一数到十。

在生活中多去数,点数可以帮孩子理解数与数量的关系。

数量是一种相对比较抽象的概念,用实物联系孩子更能理解。

比如说从一到第20级台阶用时,慢慢的走上去,就能走一种更直观的体验,1到10块巧克力就是从少到多的量的变化。

慢慢的还要加上3个再数一数,减去2个再数一数。还可以让孩子按物取数。

符号化

是指数字本身就是抽象出来的,它需要跟现实生活对照起来。

我们要让孩子知道,数字符号和生活中数量的关系。你数了5个豆子,写一个5,这就是对应。

不要小瞧这一步!

这是孩子跳入到纯数字计算的必经步骤。

因为当孩子会点数之后,一下子来到脑海里直接操作抽象的数字,人类幼崽是做不到的。

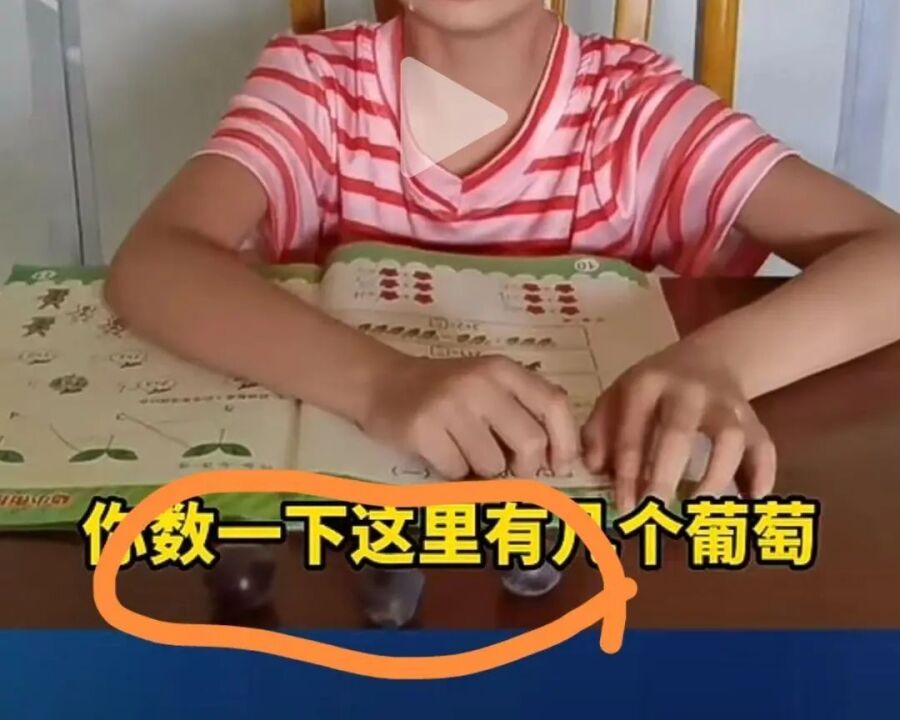

这里有个例子。

网上有个视频,一个爸爸教孩子数学,数葡萄,数出来3个,孩子非说是8个。

脑海里缺的就是这一步。

要先用抽象的数字跟现实中的东西建立联系,然后具象化的去操作这些东西,然后在脑子里操作3+5,想象成是三个豆子加五个豆子,慢慢的,再过渡到纯数字的计算。

不是孩子傻,是我们大部分人不知道咋回事,不会教。

比较与估算

其实人天生就有估算能力的,远古社会大家没有学过数学,哪一棵树上的苹果多哪一棵树上的苹果少,还是能够估算出来的。

如果我们把5块糖和15块糖放在桌上,让孩子看看哪堆糖多,毫无疑问,一下子就能够对比出来。

这是比较初级的能力,孩子大一点的话,我们可以玩课本上的估算游戏。

比如说一堆糖一共十颗,那么这个罐子里的糖大概有几堆?那么这个罐子里的糖大概有几颗就能够估算出来了。

关于这种估算能力的绘本有很多可以去借阅一下。

在课本上这个估算能力不做重视,其实它是很重要的,在我们处理大数的时候,我们需要大致的去估计,在脑袋里就能形成一个最初的判断。

估算能力是我们做决策的一个重要依据,也是数感的一部分。

单纯从计算数学题来说,你一看有一个大致的判断,能够为你的接下来的数学推理提供一个方向参考。

这就是为什么有些孩子很快就能够找到思路,而有些孩子就需要琢磨很久,因为他没有基础的这种关于数的感觉。

空间感

终于来到空间感。

前文说了,空间感是指对空间结构和空间性质的理解和感知。

一个长方体,正对着你是什么样的斜对着你是什么样的,你能够有一些判断,这就是对结构的感知。

一个长方体的空间,它内部是怎么样的,它变化之后会如何,它的对角线是怎样的……这是对空间性质的感知(举的都是简单的例子)。

对一个物体有空间感知,就是我们用自己的大脑去形象化这个物体——这是一种非常重要的能力,你要制造,你要去研究一些东西,你就要知道它的三维模型,这样你才能够去在脑子中操作,进而在现实中进行精确的操作。

在建筑科学,医学,艺术等领域,空间感都是非常重要的,在数学上,它也是很重要的基础能力。

其实人的大脑对数量的表征和对空间的表征部分是密不可分的,也就是说,如果你的空间感比较好的话你的数感也不会很差。

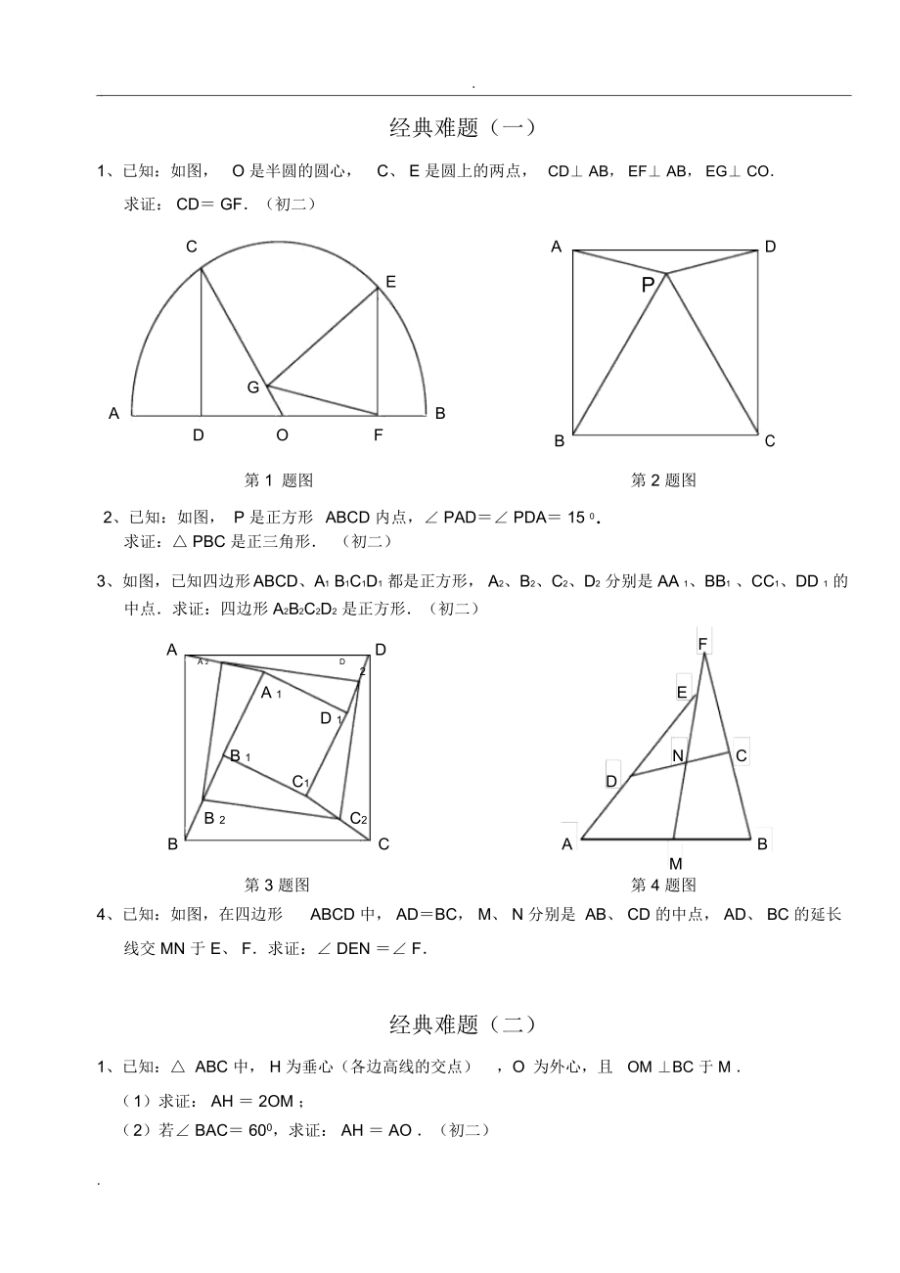

因此,提升空间感,对我们的认知能力对我们数学成绩的提升也是很重要——中学、高中好大一部分考题都是几何题。

如何提升?

1多说方位词

语言是思维的载体,词汇是搭建思维的砖块,要提升孩子的空间感,平时要多跟孩子说空间类的词汇。

这里有实验支撑,研究人员给一组孩子多说空间词汇,对照组的孩子不说空间词汇,那么听到空间词汇比较多的这些孩子,他们会更关注周围空间的位置信息,他对空间的的理解也更深了。

也就是说,你要去感知空间的结构,理解空间的性质,那么你先要认识这个空间,在这个空间里的位置方向等等。

通过日常的语言,就能够让孩子慢慢的感知到所处的空间。

还有就是多带孩子探索周边,可以使用手机地图,或者是告诉他我们在向哪里走,东边是什么,西面有什么。

我妈小时候家里比较穷,她需要拉着车到处去卖农产品,所以她就走很远很远的路,那时候没有导航,要记,各个方向她都得摸清楚,她的空间感非常好。

我小时候她跟我说话,方位词也很多。而且总告诉我村庄的各方向都有啥。

所以我的空间感也很好,我从不迷方向,而且我在数学中做的最好的就是几何题。

2 多玩积木

积木是各种各样的形状,你拿着它把玩,对空间的感知就进一步。

当孩子在玩积木的时候,他脑子里的空间感知区域就是就非常活跃。

没必要非去上辅导班,在家里玩就行,其实更自由,更能有所创造。

为数学,努力拼积木!

另外,拼图也可以,拼图也有段位从易到难。

3 做做练习题

对,就是做一些关于空间类的习题,也能提升空间感。

就像说数感的时候举的例子,刚开始你不知道一个立方体旋转之后啥样,做题做了十次,在脑子里也训练了十次,肯定就非常熟悉了。

现在市面上这样的实习题也非常多,学龄前有学龄前的版本,小学生有小学生的版本,中学和高中就不用搞其他版本了,直接上手做几何题就可以。

好了,这篇太长了,为读到这里的你鼓鼓掌。

注意:上面这些方法不是说只有学龄前的孩子才适用用。哪怕你现在已经40岁了,用这些方法依然对你的数感和空间感有帮助。

分享就到这里吧。

欢迎留言提问,有空就回。