西周金文章法,给我们带来什么

探究西周金文的风格,真正去感知西周金文的特点,离不开对其章法、造型及线条等构成要素的细微认知。

本期,我们将目光投向西周金文的章法,多维度解读其章法特点。

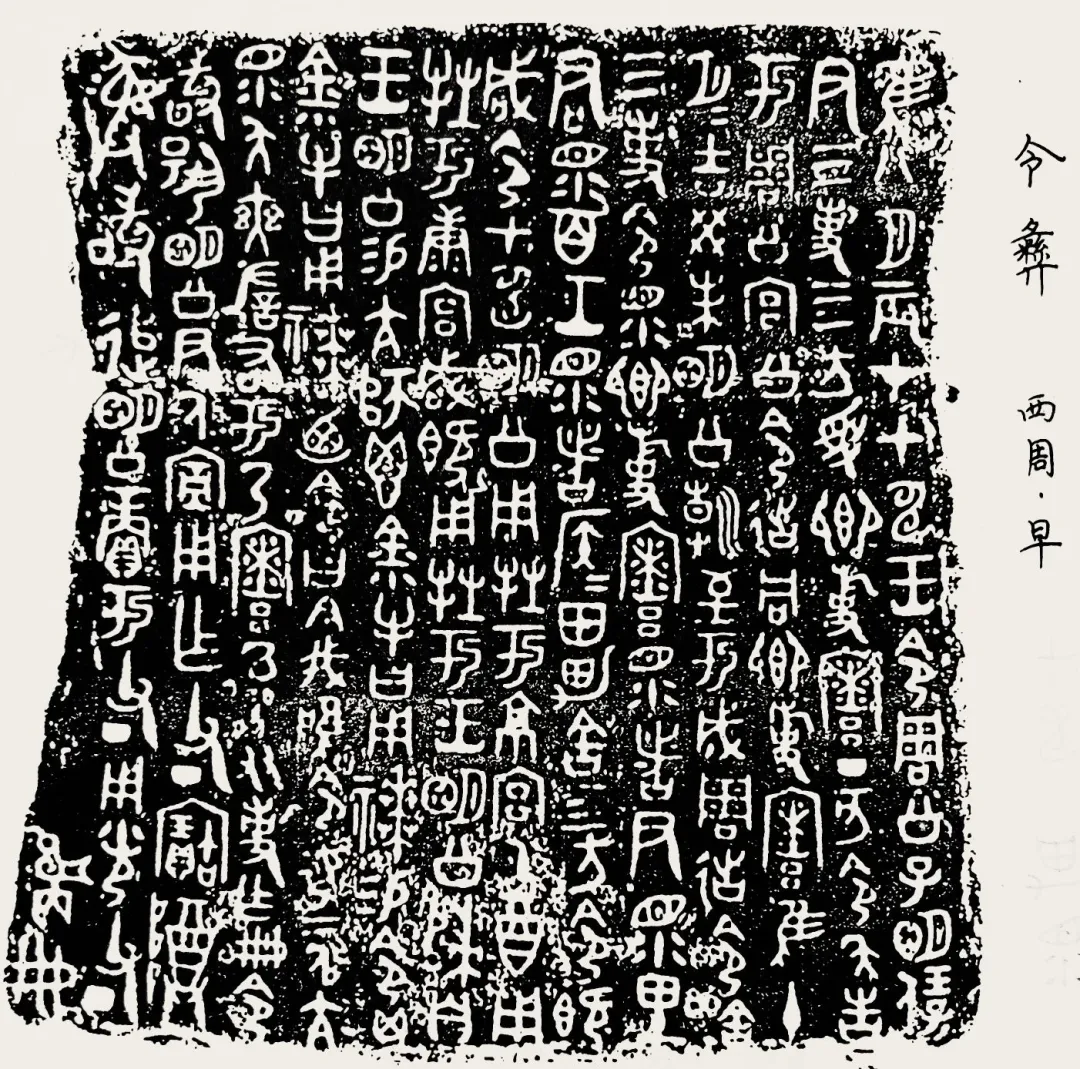

与商代相比,做为西周金文载体的青铜器用途更广泛,长篇铭文的增加,使其有了更广阔的书写空间,章法布局更加丰富。

西周早期金文色彩神秘,肃穆凝重,神圣而庄严,商代遗貌浓厚。因特别强调作品元素的对比关系,画面更丰富,空间构成更具现代气息。

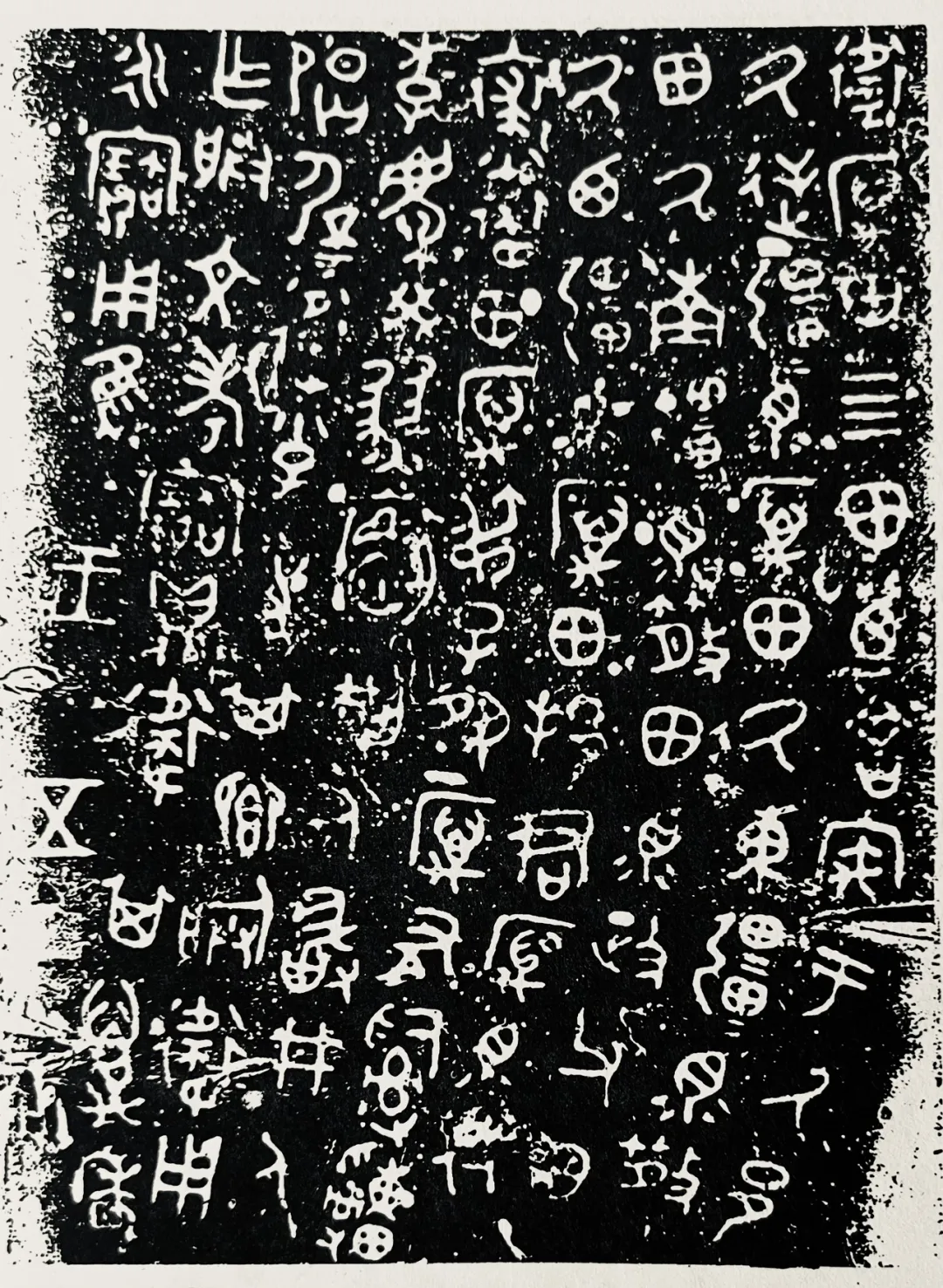

图一

图一,《利簋》。有行无列,行与行排列紧密,尽管每行均为八字,因有大小宽窄的反差(如三行第三字为第二字的数倍),并未平均分布,加之注重字与字上下的穿插呼应,整幅作品气息联动。

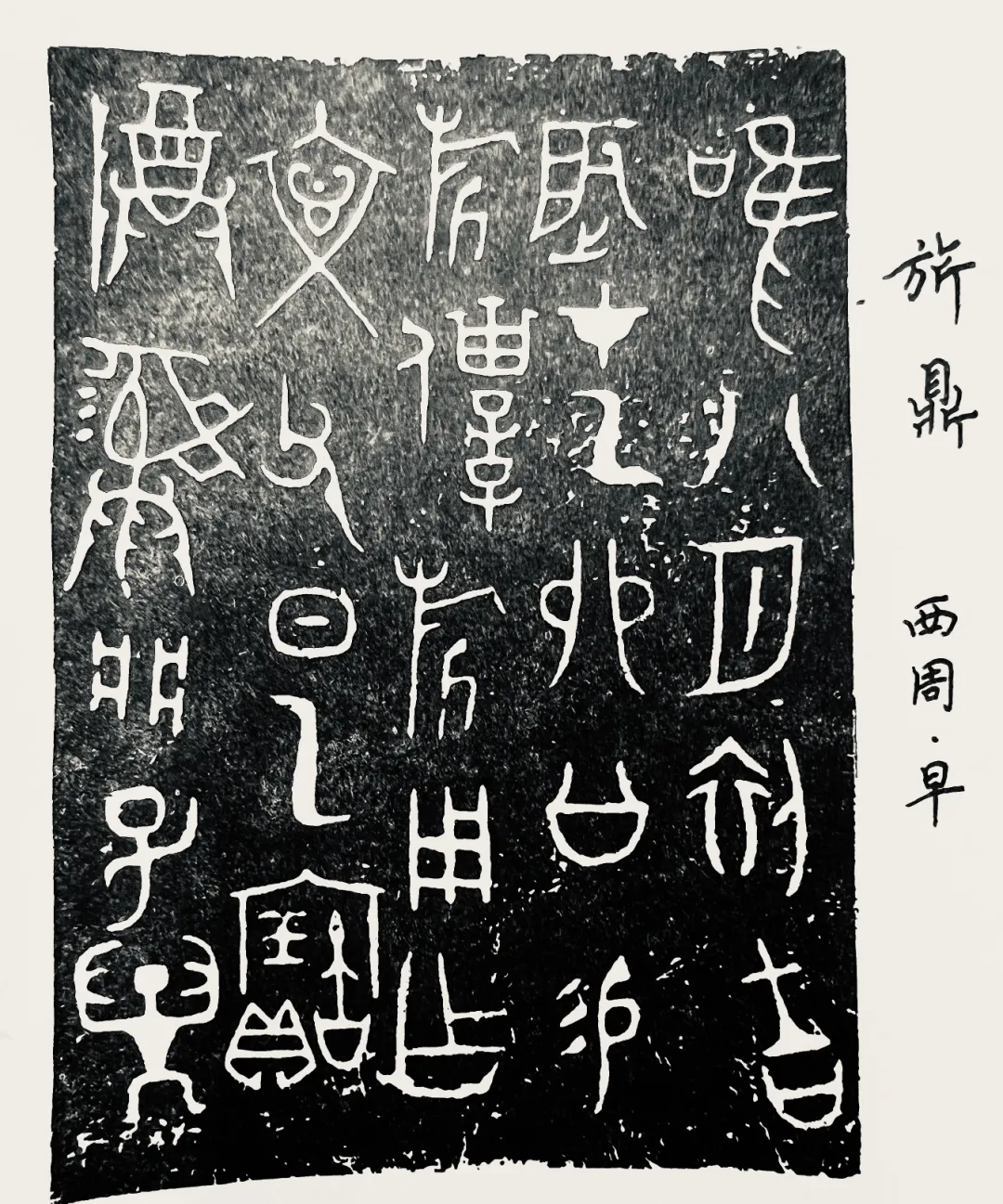

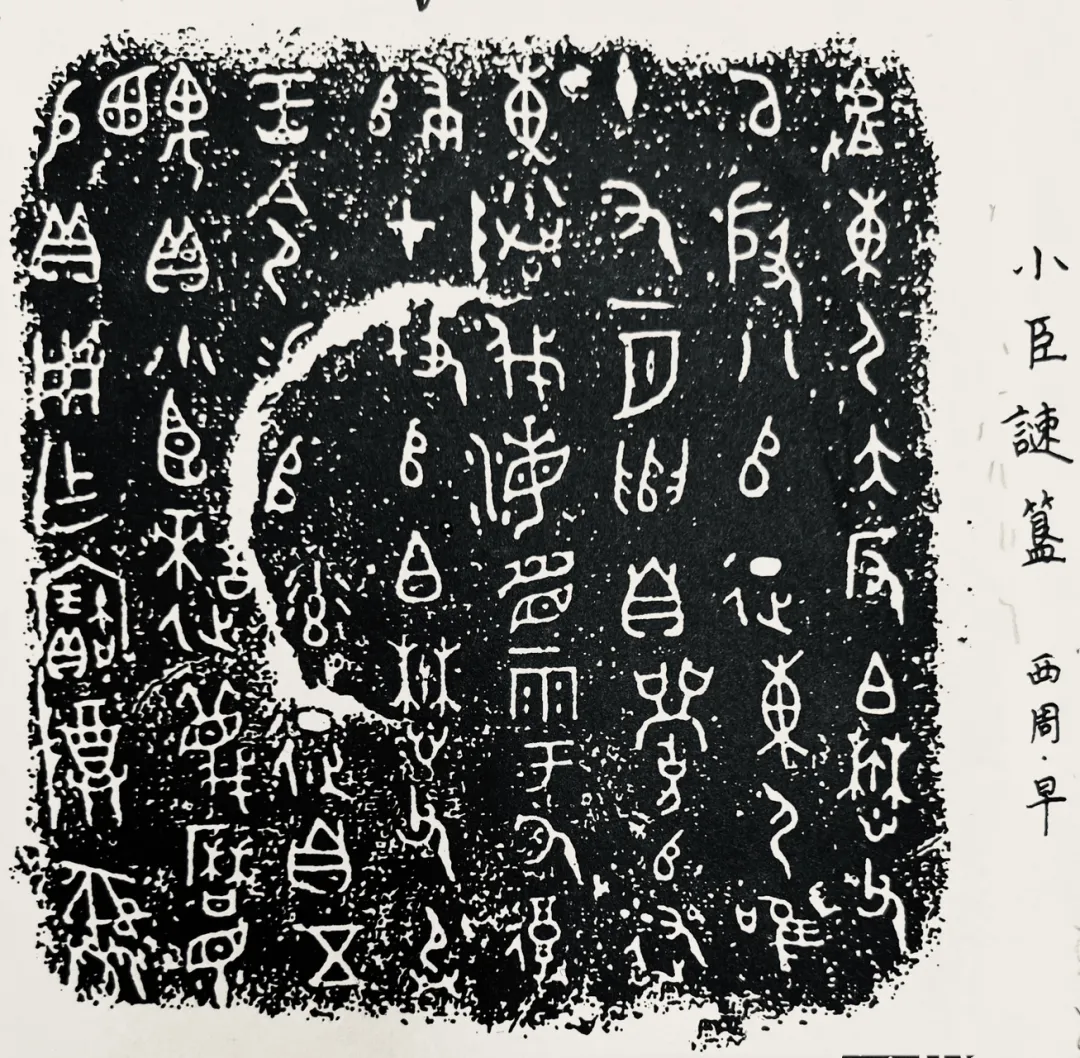

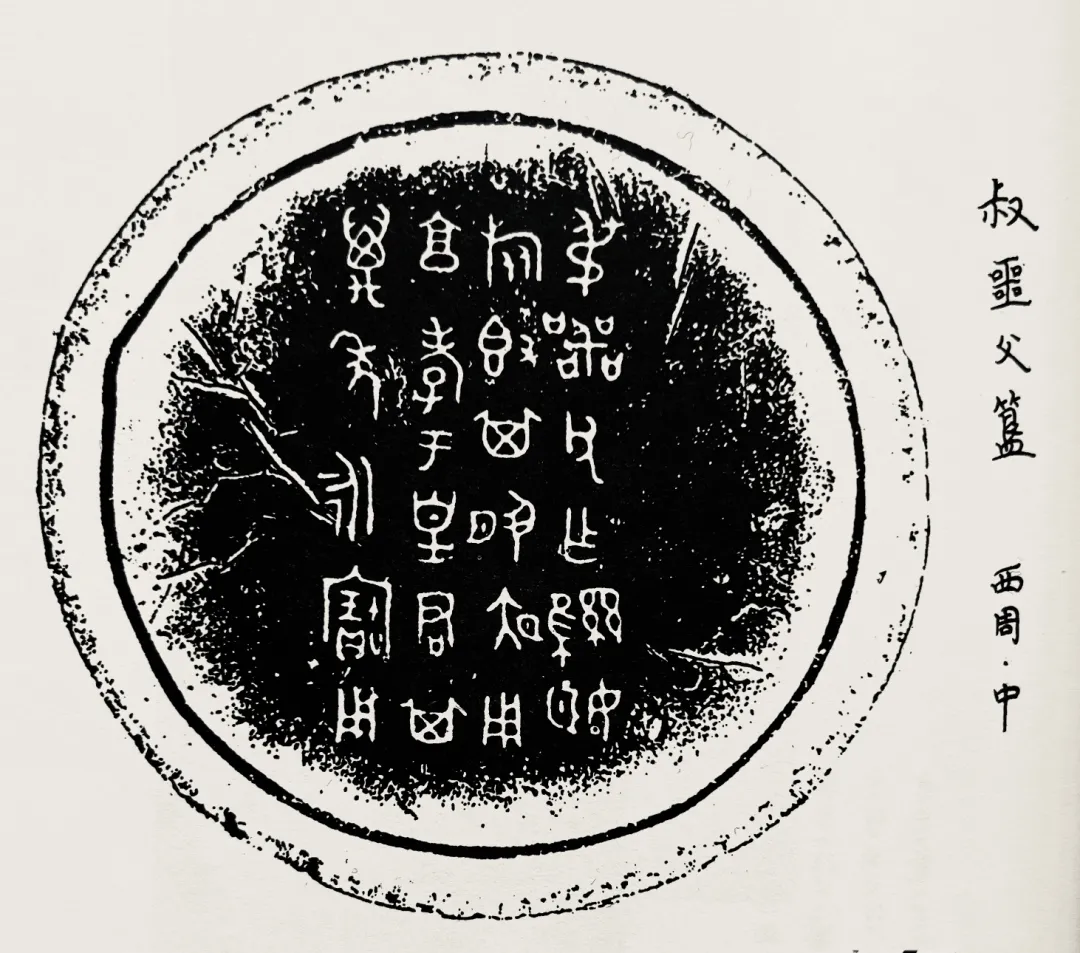

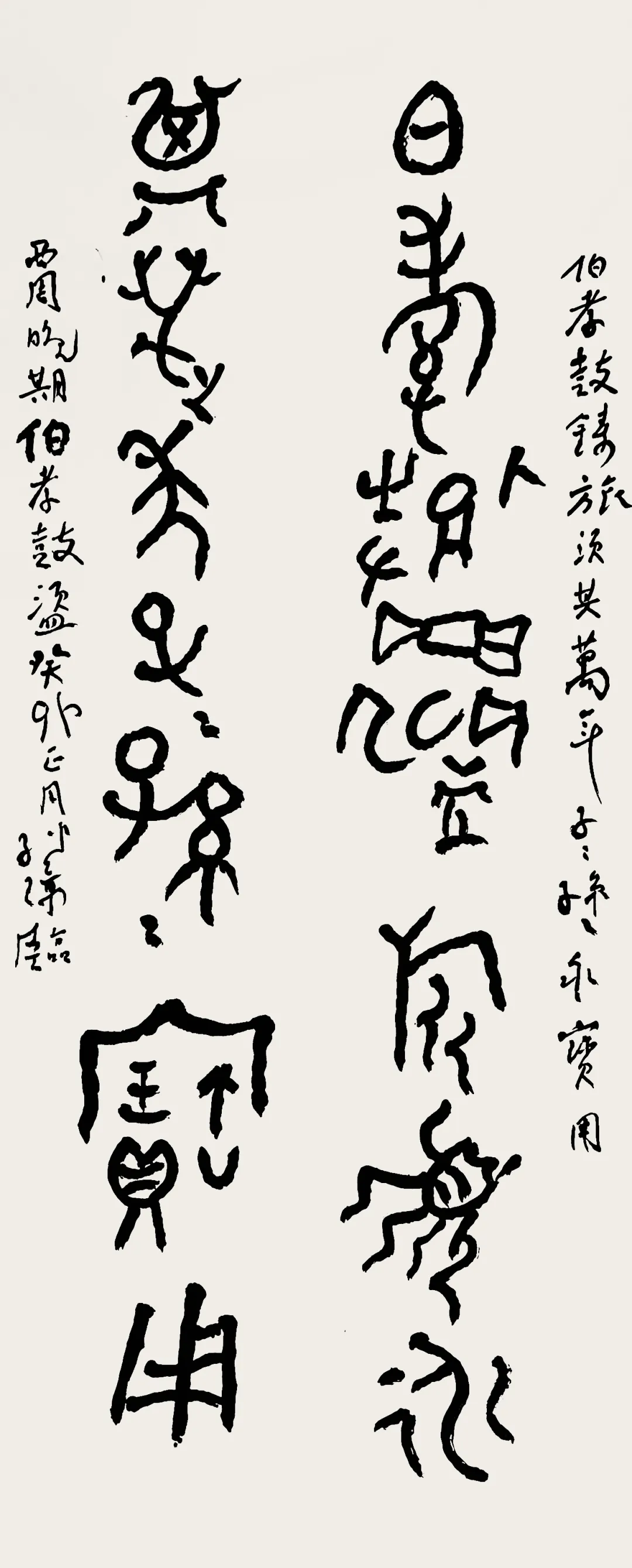

图二

图二,《旂鼎》。布局疏朗,豪爽奔放,大气磅礴,气势雄伟,三角形、菱形、块面、方圆等多种造型得到有机融合。尾行族徽给作品增添了几分神秘色彩。

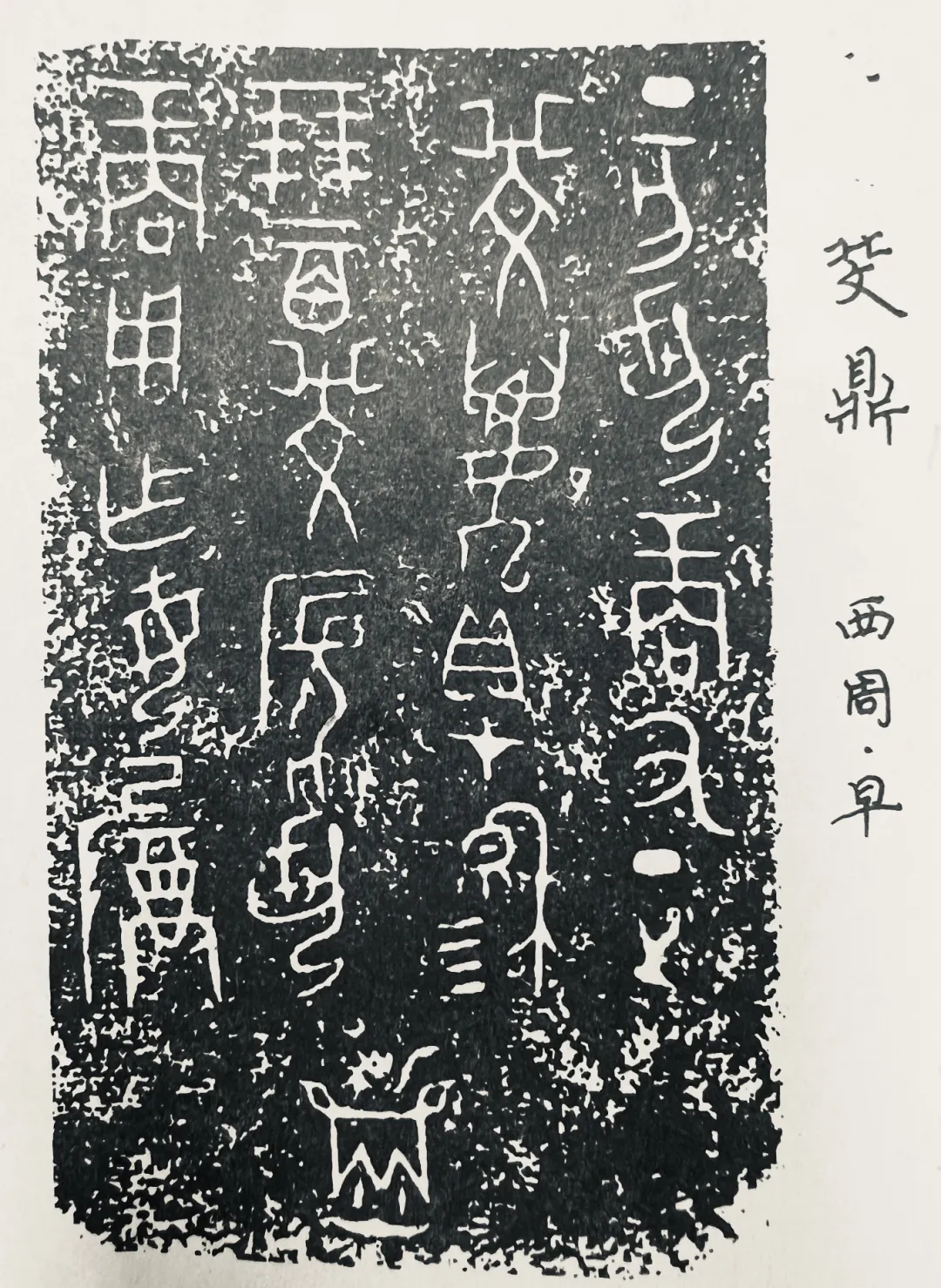

图三

图三铭文,字与字之间的关系处理得极为巧妙,穿插呼应,每一行轴线左右摇曳,如妙龄女子翩翩起舞,章法布局犹如天成。

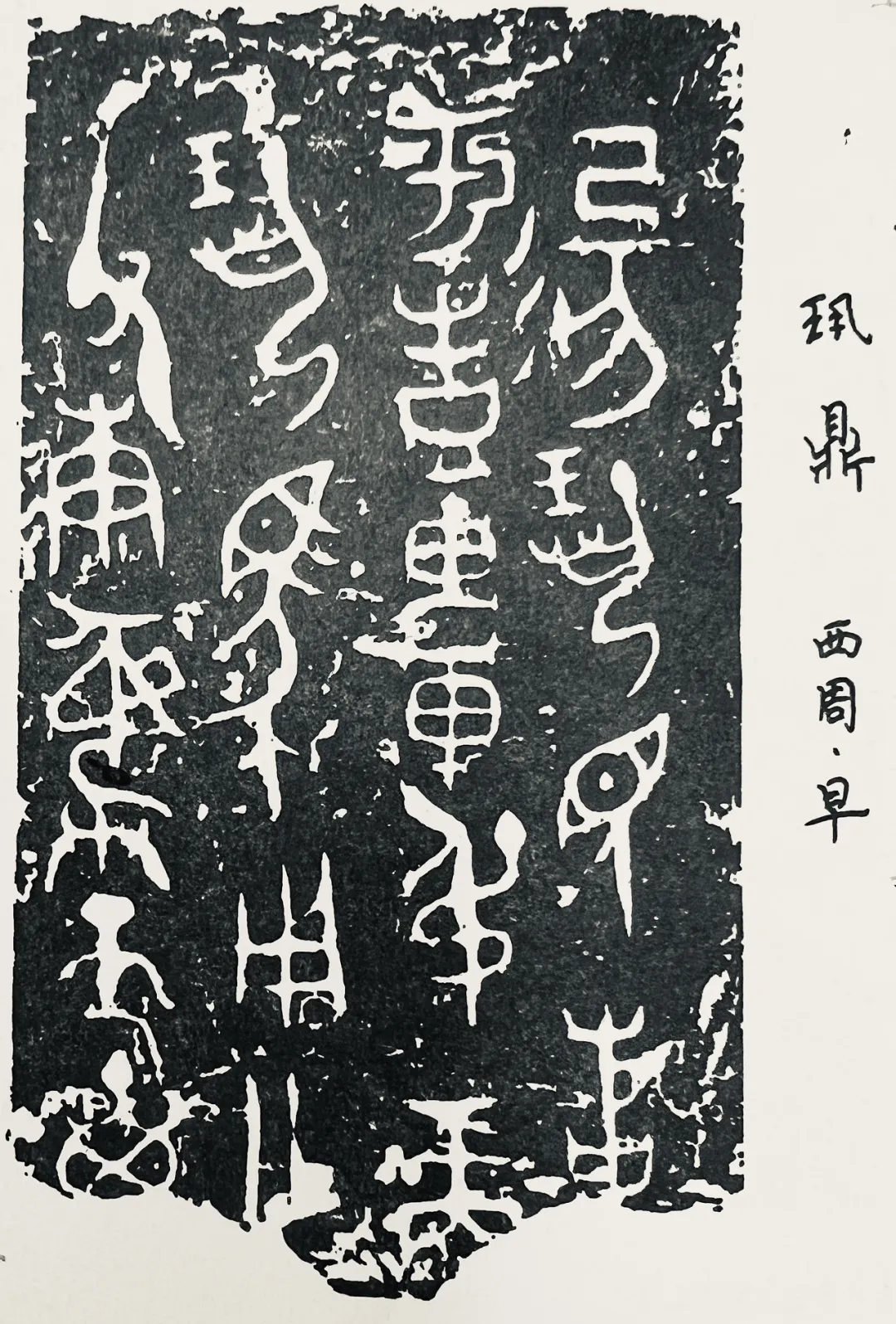

图四

图四,虽笔实墨沉,但出入轻松自由,处处体现很强烈的对比关系(如第二行前两字的密与三行前两字的疏),疏密有序,错落有致,收放自如,密不透风,疏可走马,整幅铭文楚楚动人。

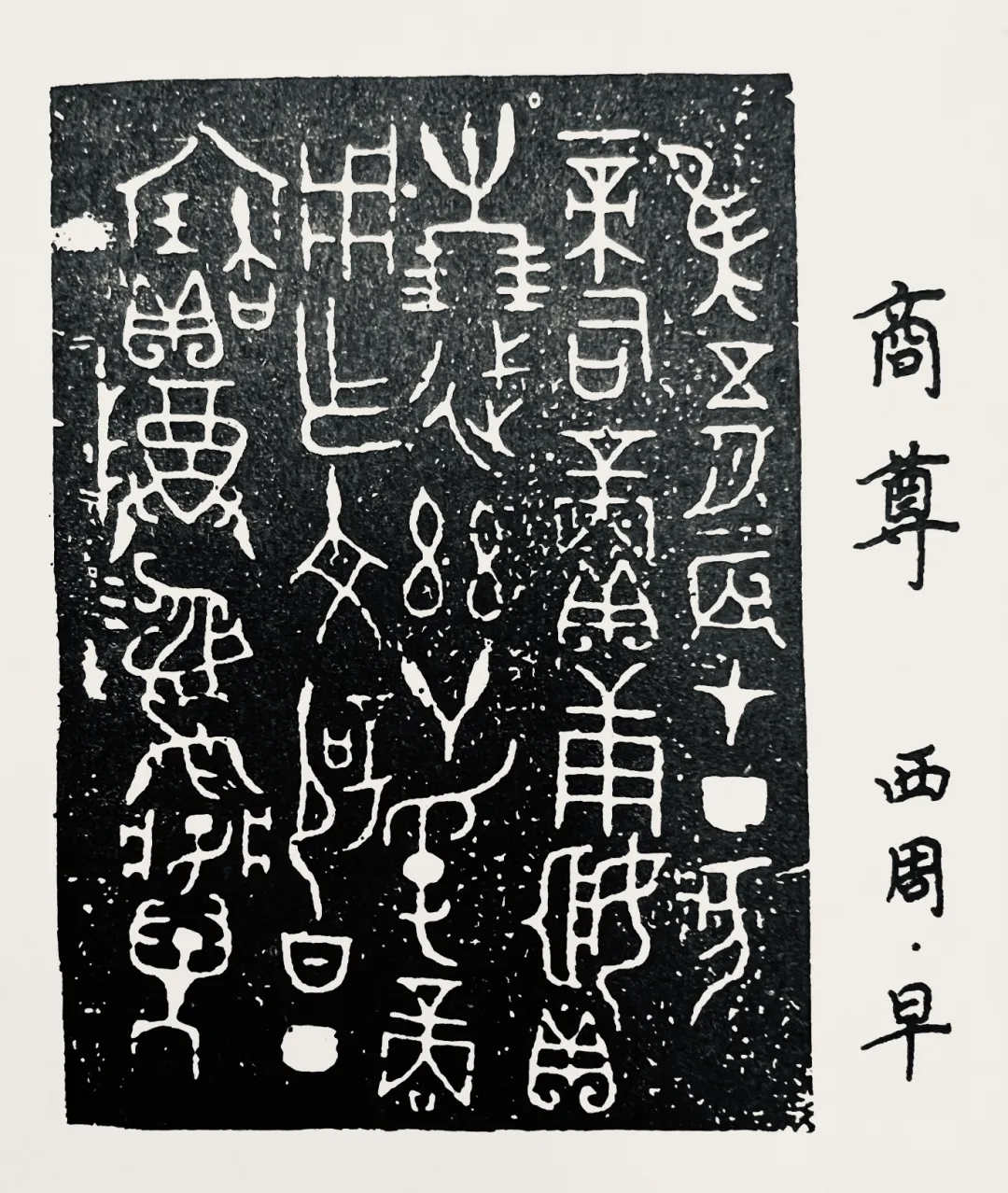

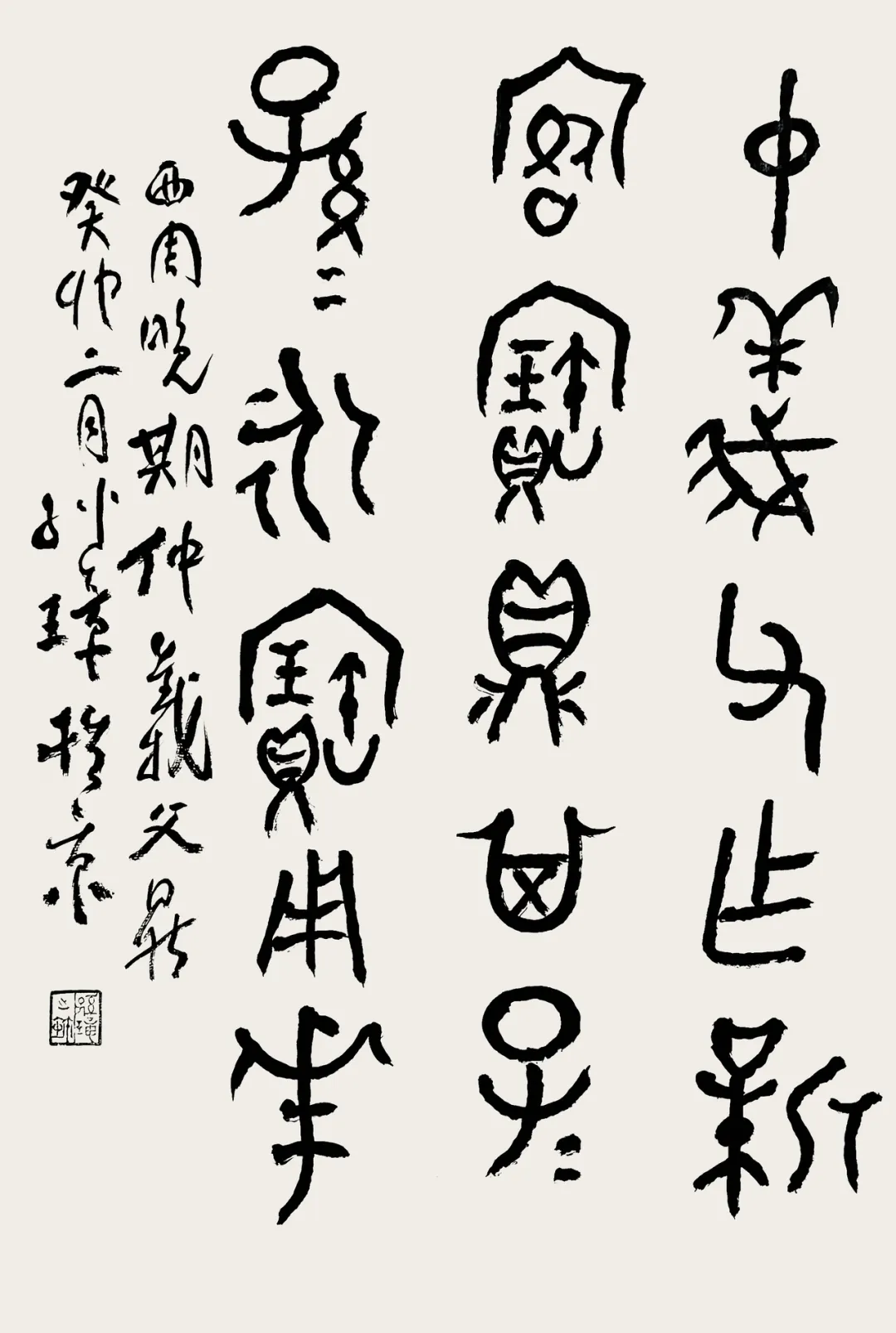

图五

图五,《商尊》。这是一幅极具神秘魅力的铭文,宛若图腾,巨睛凝视,阔口怒张。字与字间、行与行间丝丝相扣,造型夸张,重心下移,庄重肃穆,“贝”字象形意味浓厚,“彝”字全部由曲线组成,且与尾字融为一体,图画色彩浓厚。

图六

图六,这幅铭文虽为西周早期,但其章法布局已经悄然发生变化,商晚神秘感渐退。造型变方为圆,曲折象形的线条被拉平,不相连的线条被连成一笔,发展趋势已经逐步线条化、平直化,布局疏疏朗朗,迭宕跳跃,赏心悦目。

西周中期礼乐氛围渐浓,加之长篇铭文增多,章法布局逐步呈现出更多的理性色彩,秩序性也逐渐增强,作为一种主流风格一直延续至西周晚期。

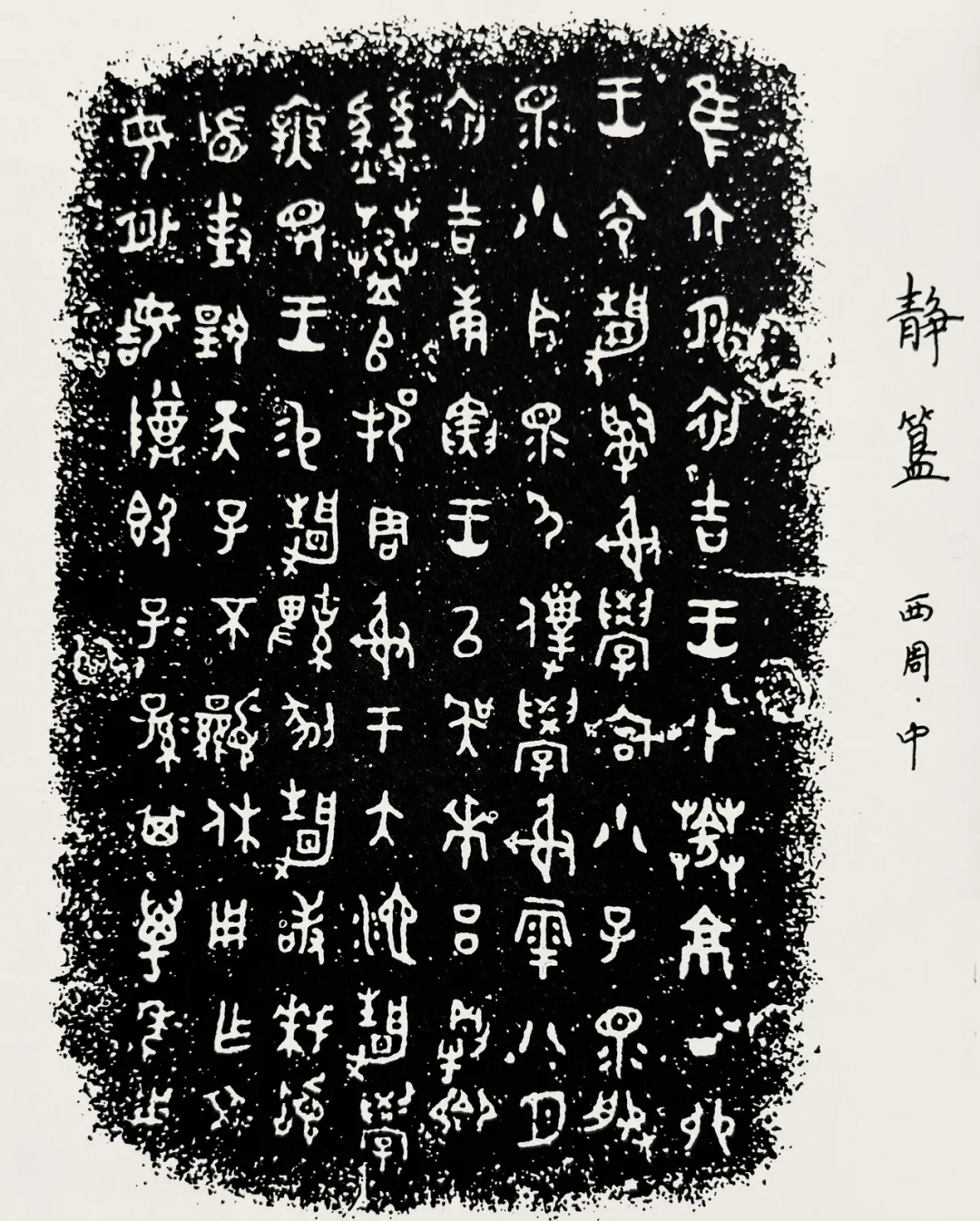

图七

图七,《静簋》。典型的西周中期金文风格,端严整饬,静穆典雅。用笔沉静,线条粗细一致,不做大的起伏。造型安详平和,大小几一律,整饬划一。行列分布疏朗均匀,井然有序。除“丁、王”还残留西周早期痕迹外,西周早期受商代造型块面的影子已不多见。有此类章法特点铭文如中期《史墙盘》、晚期《虢季子白盘》等。

这种《静簋》风格的章法布局对当代金文影响至深,但由于其每个字都极力追求造型的趣味性,作品全无当代金文僵化呆板之病态。

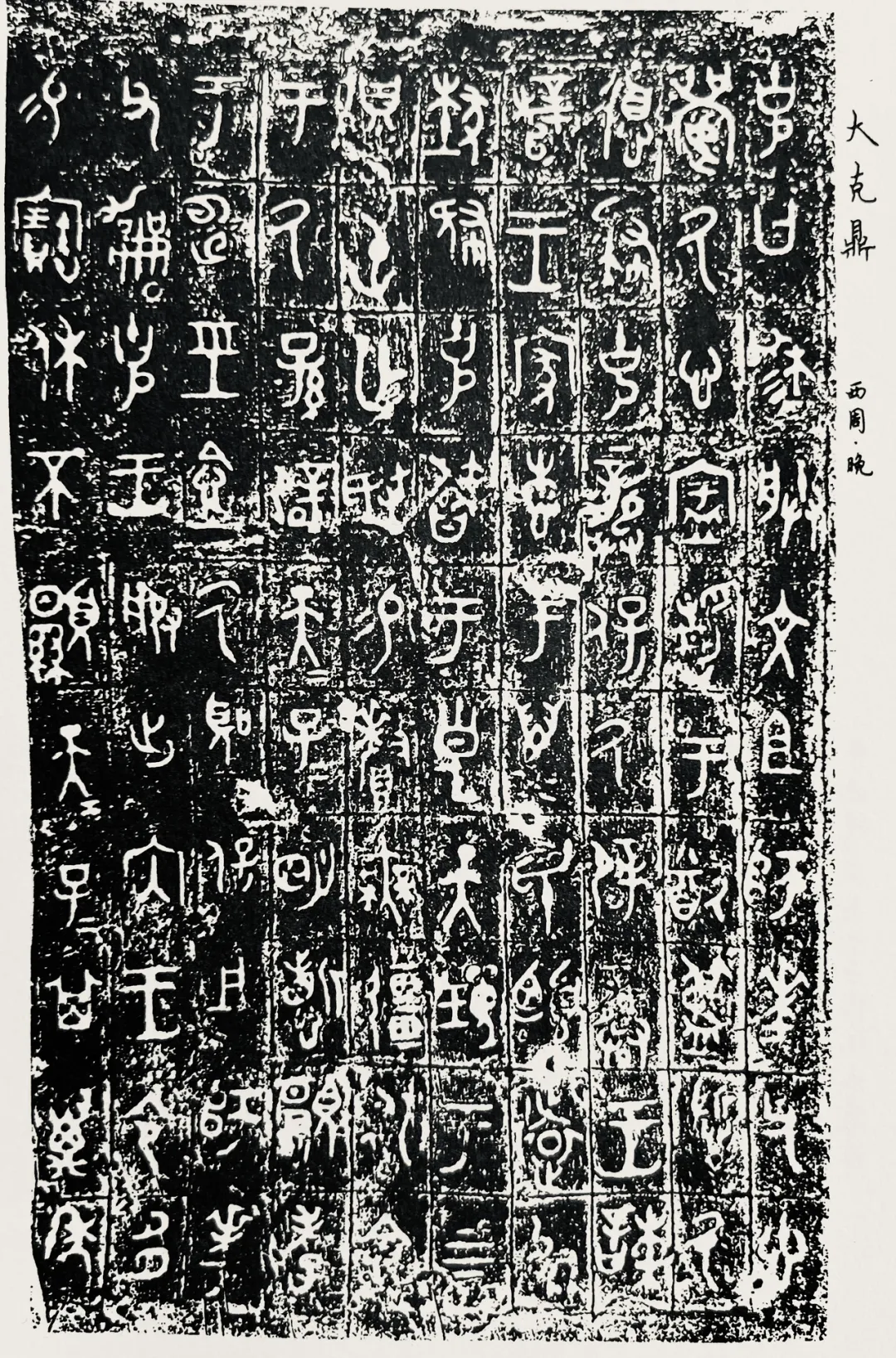

图八

图八,西周晚期《大克鼎》。作为西周中期风格的延续,《大克鼎》每个字都固定在界格内,大小、欹正变化受到极大的约束,章法布局充满理性,秩序而整饬。

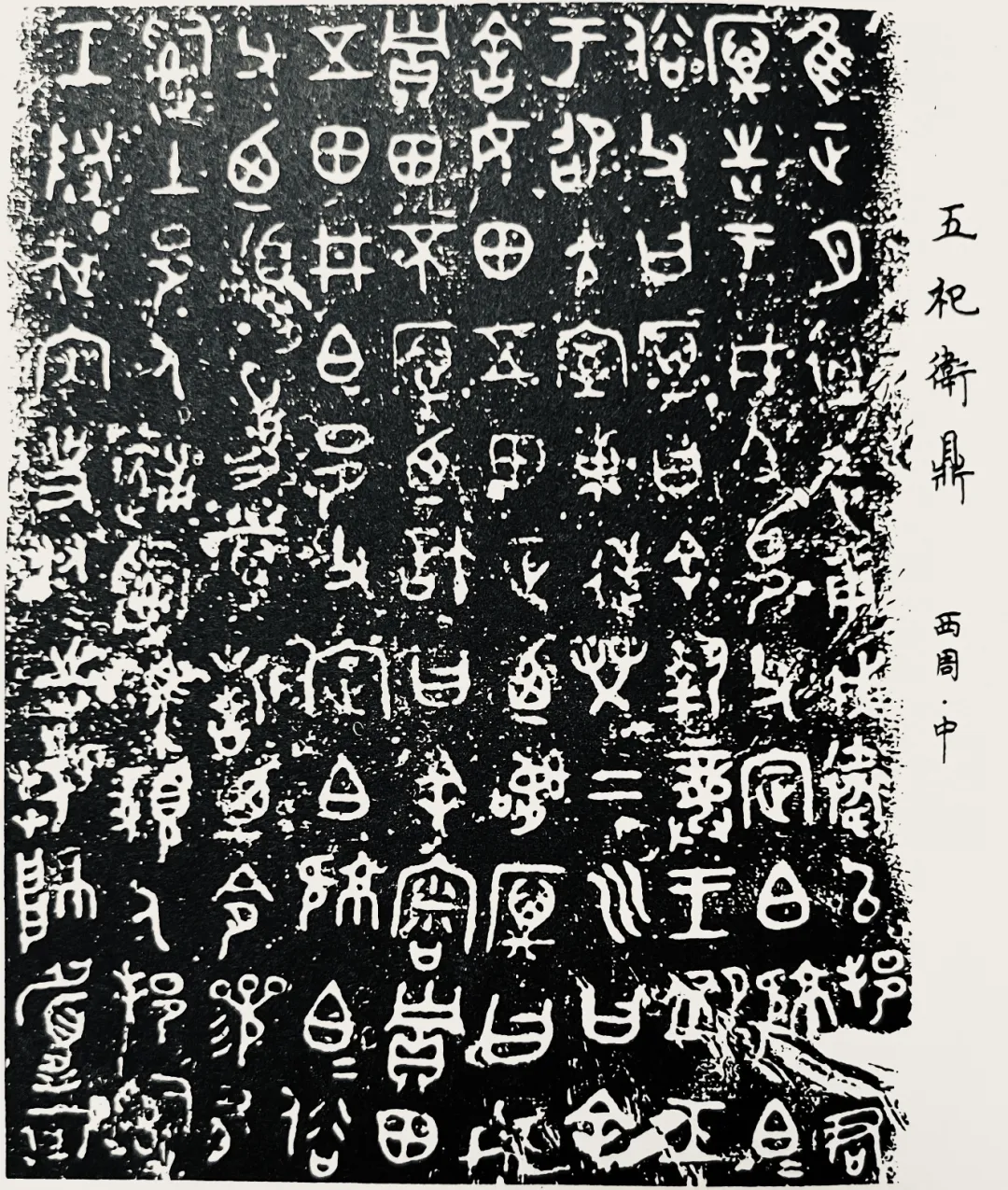

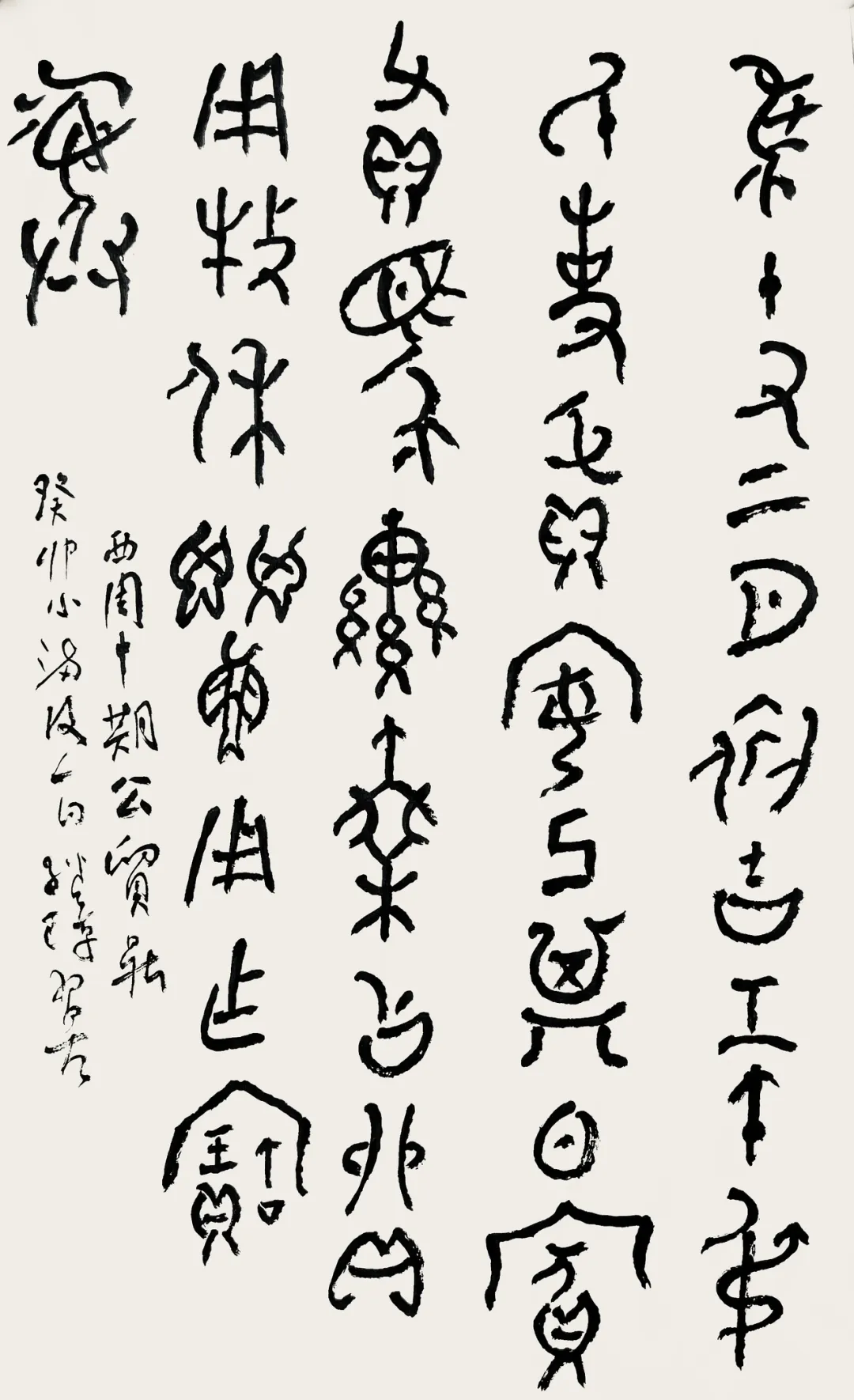

自西周中期开始,在平和简静、端庄典雅的主流风格下,另一种草率放逸的风格悄然出现,典型如中期《五祀卫鼎》《格伯簋》,晚期《散氏盘》。

图九,西周中期《五祀卫鼎》,这是一幅兼具了两种风格的铭文。上篇安静平和,典雅端庄,下篇不拘小节,粗放恣肆,跌宕起伏,错落穿插,气象飘逸,风格与西周晚期《散氏盘》更为接近。

图十

图十,西周中期《格伯簋》,空间布局随心所欲,无拘无束,翛然脱俗。此作“草篆”意味浓厚,张力蓬勃,节奏奇特,书写意味更强,表现形式更丰富。

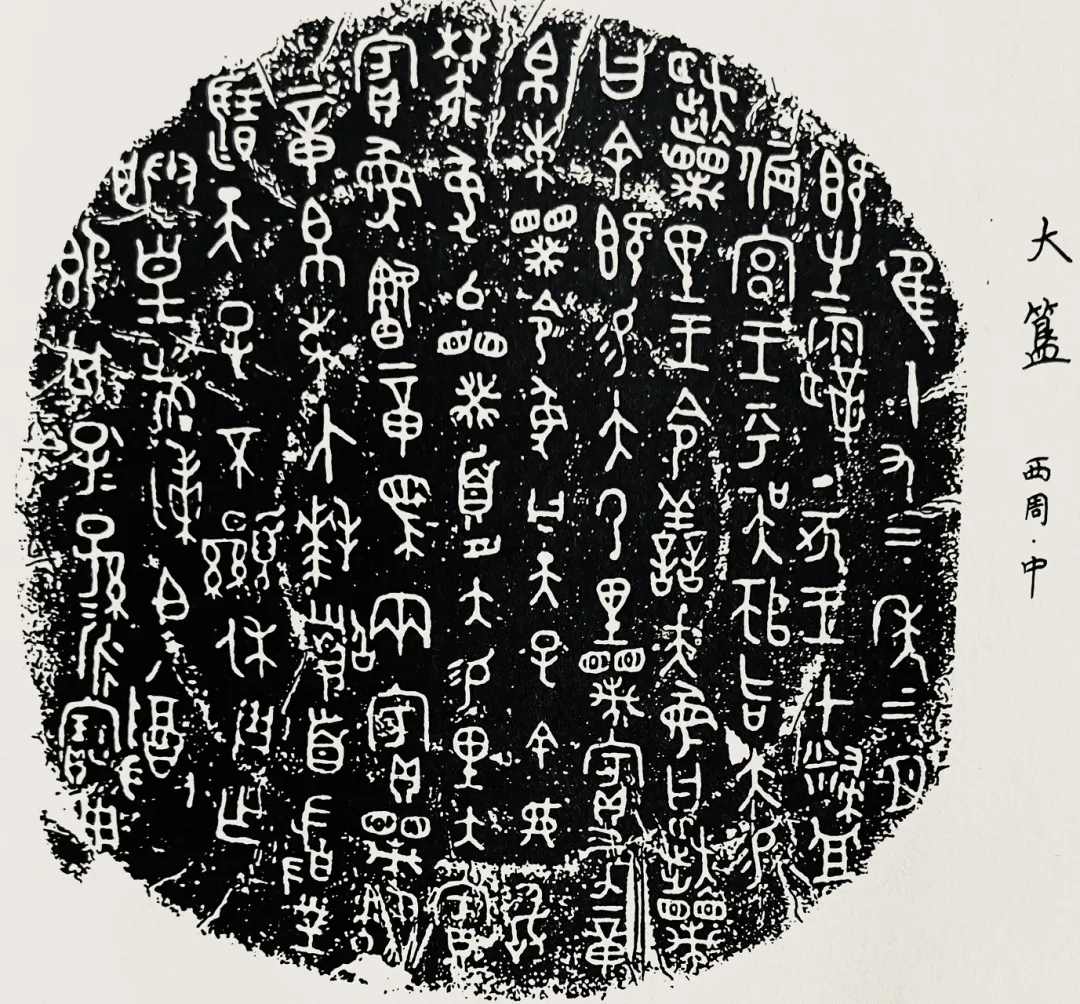

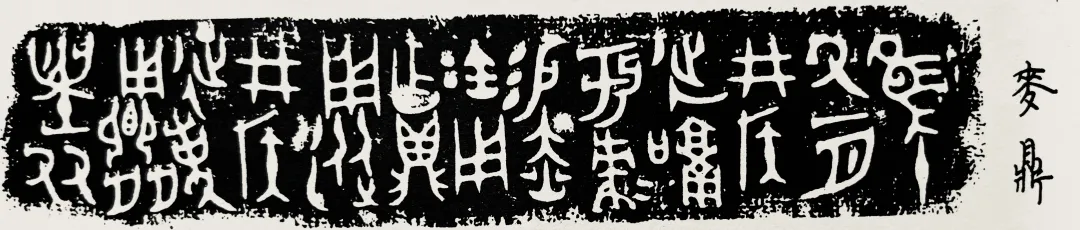

因物赋形,西周金文往往按照青铜器的形状谋篇布局,青铜器造型的不同也造就了多样的作品形式,扇面、横幅、条幅、斗方、对联、中堂几乎涵盖了当今书法作品的各种格式。

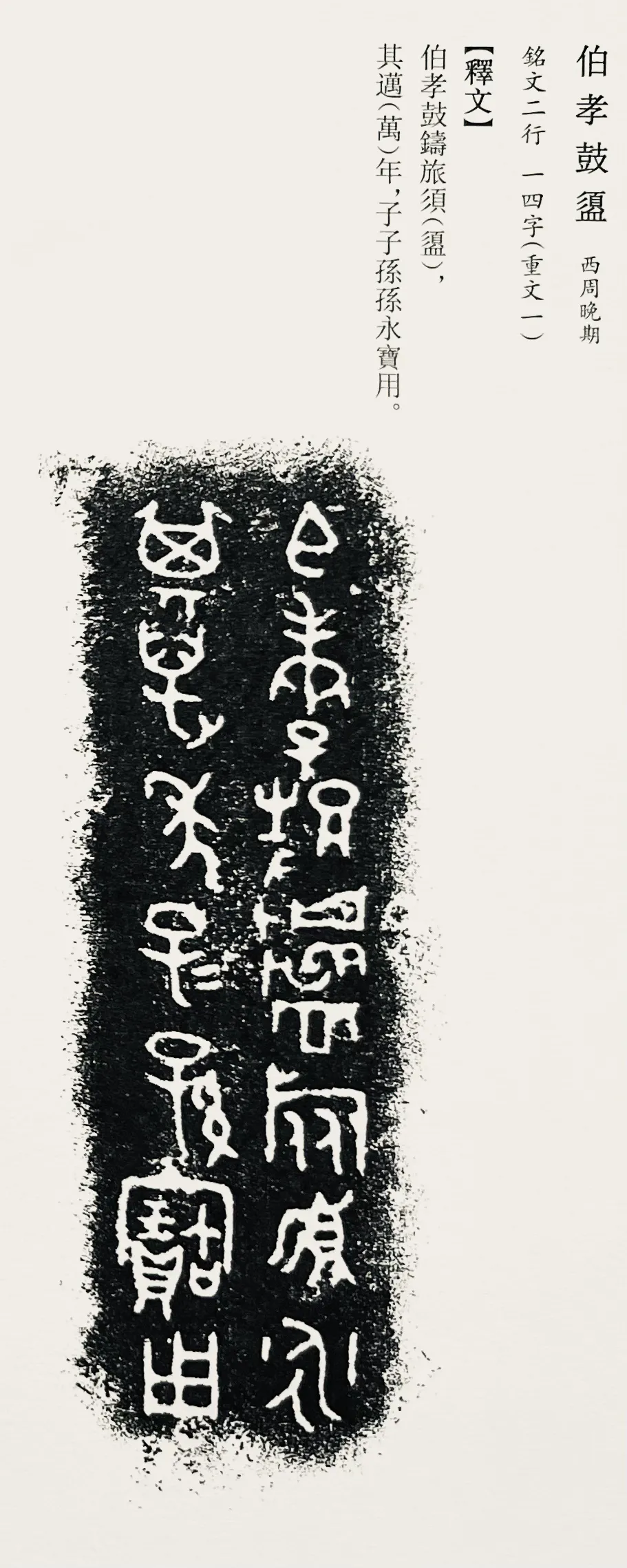

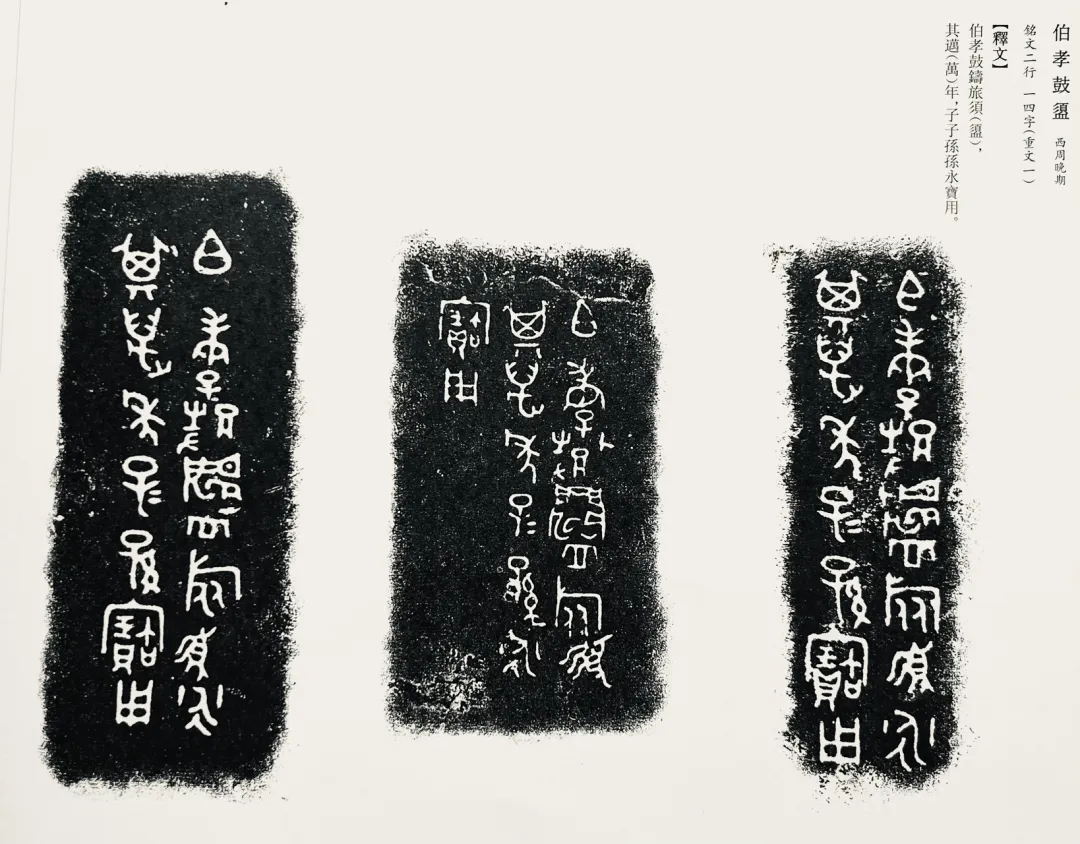

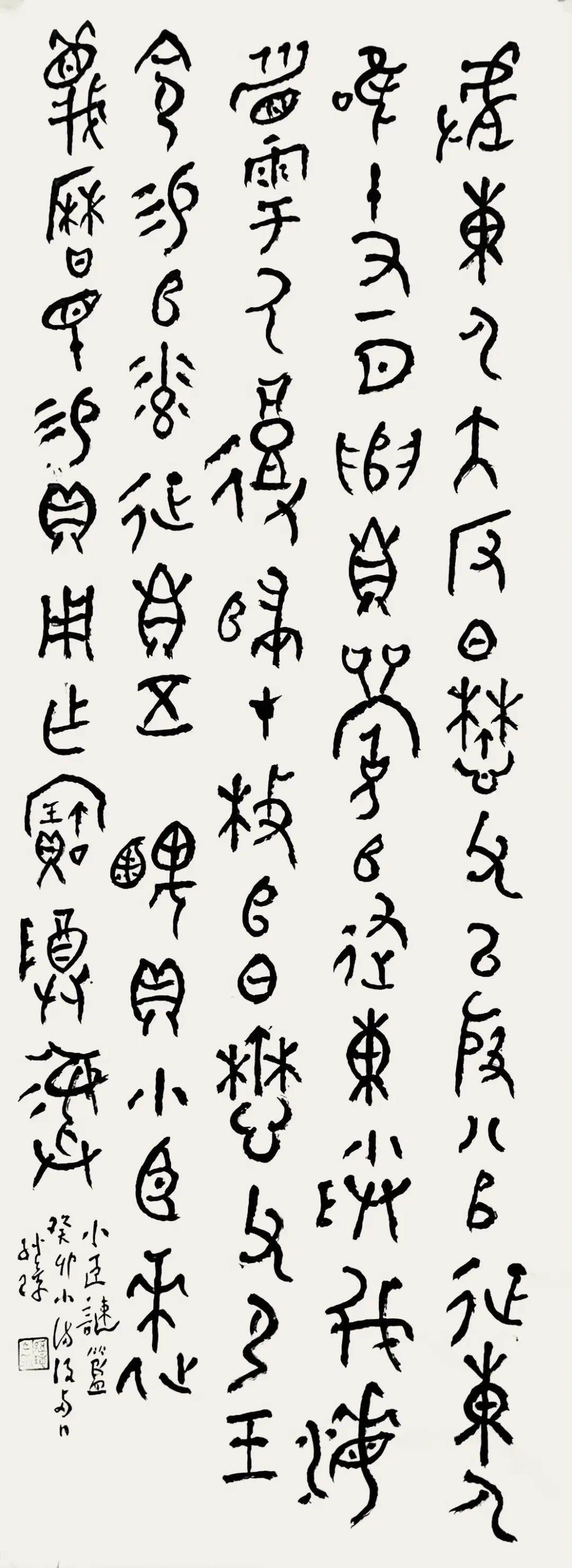

扇面如《叔噩父簋》《大簋》,两幅“扇面”,两种形式,前者铭文居中,两侧空白,为释文、落款留有余地,后者占满整个画面,若把最后一行改造成落款,便是一幅完整的团扇作品。横幅如《麦鼎》(此种格式在西周极为少见),条幅如《伯孝鼓盨》,格式为斗方的作品较多,如《令彝》,中堂如《太保簋》,而两行分布的《伯孝鼓盨》甚至为我们楹联创作提供了一种借鉴(见第二幅临作)。

图十六

图十七

此外,我们尤其不能忽视西周众多的小品铭文(其实本文亦有涉及)给我们带来的启发。它们造型奇思妙想,章法布局妙趣横生,宛若天成,表现方式更鲜活、更丰富、更奇异,更能激发我们创作的灵感。关于小品铭文的鉴赏,详见本公众号2021年10月31日文章《商周金文赏析之小品的意义》,在此不再赘述。

商周金文章法是中国书法章法的源头活水。宗白华先生说“我们要窥探中国书法里章法、布白的美,探寻它的秘密,首先要从铜器铭文入手”,他赞叹商周金文章法之美,“令人相信传说仓颉四目窥见了宇宙的神奇,获得自然界最深妙的形式的秘密”。在追求形式构成、讲究展厅效果的今天,西周金文丰富的章法构成无异会更具现实意义。

临作

商周金文赏析之五十二

商周金文赏析之五十二