千古之谜《瘗鹤铭》

千古之谜《瘗鹤铭》

文丨陆宗润

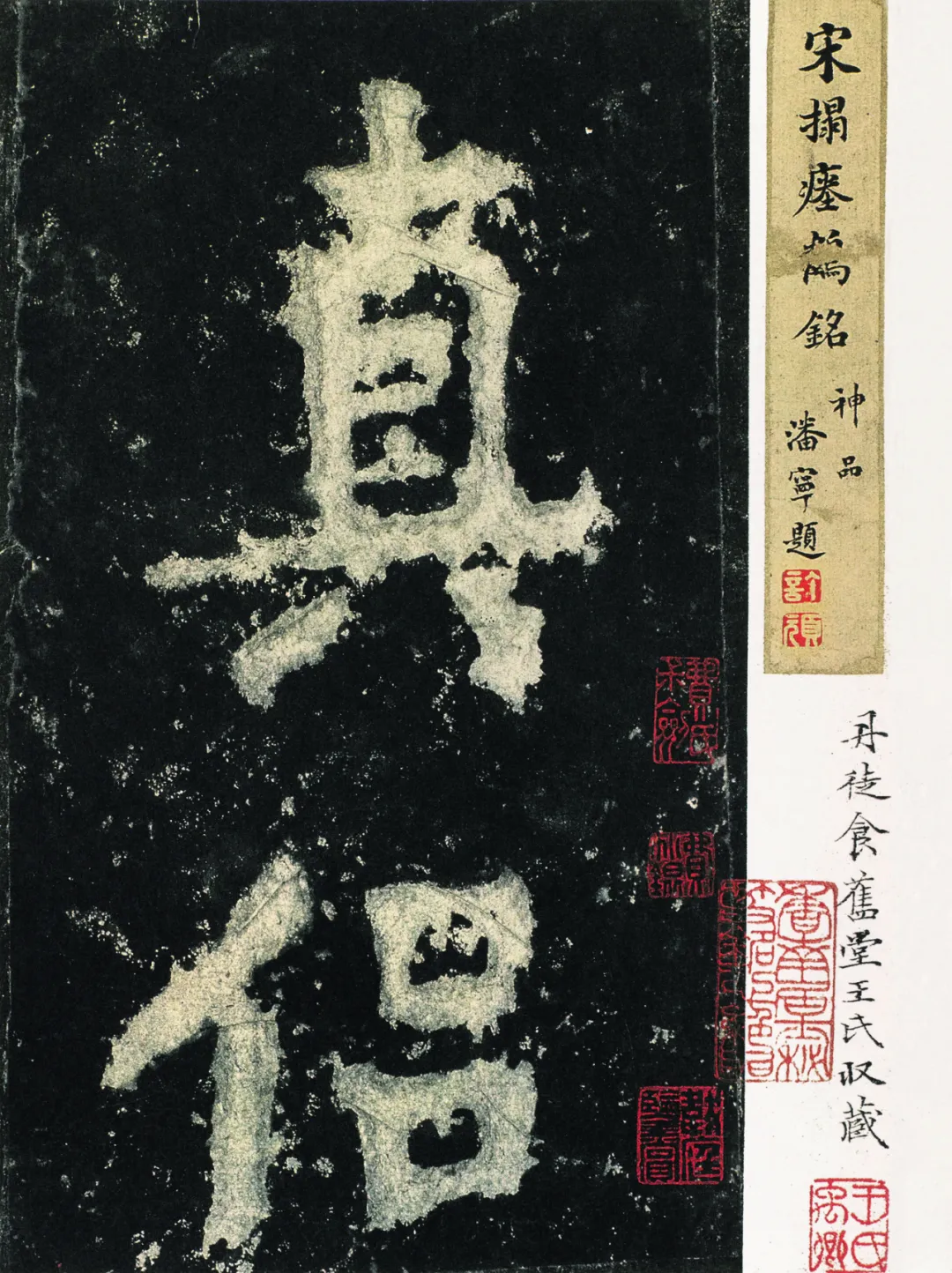

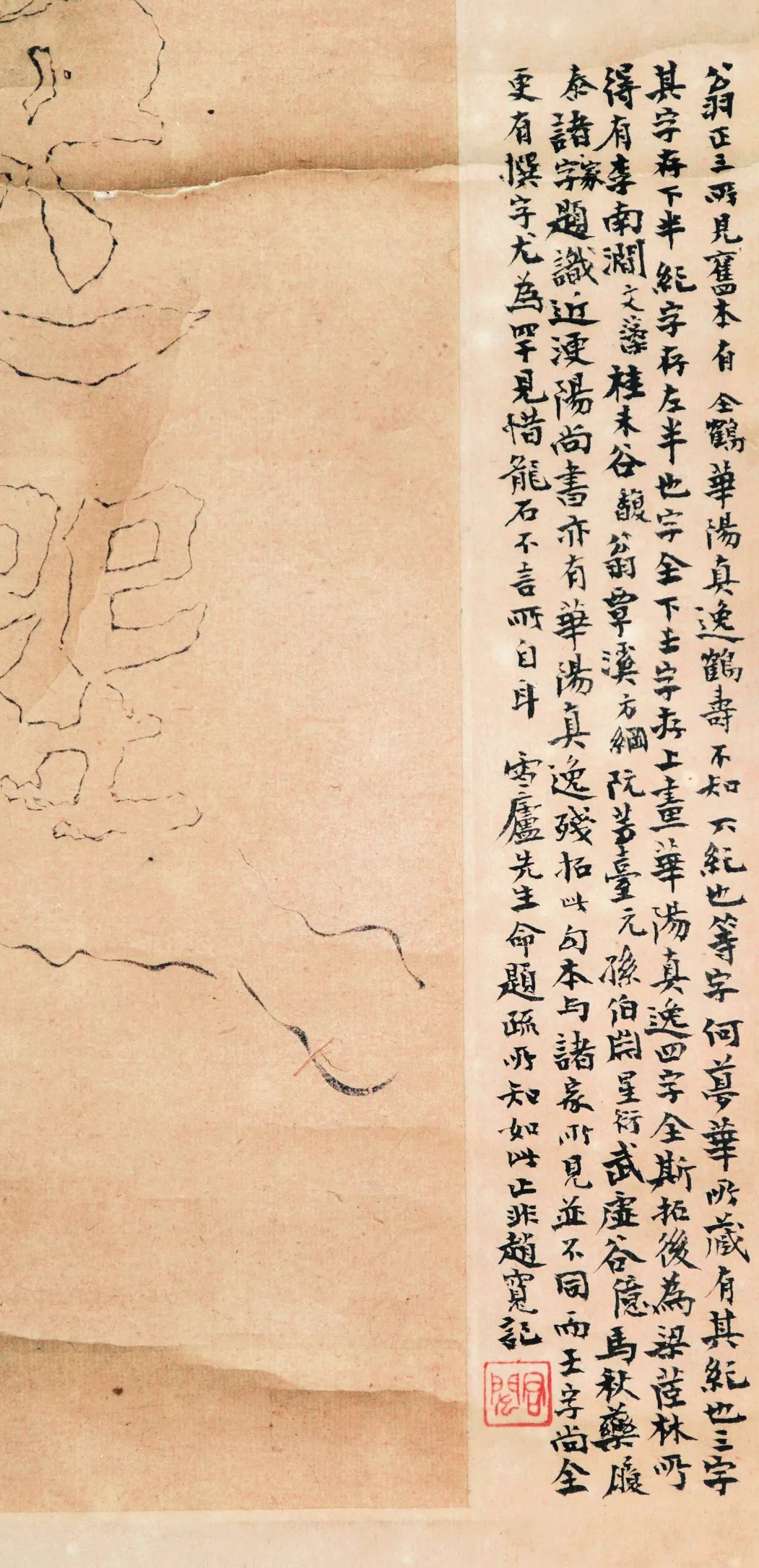

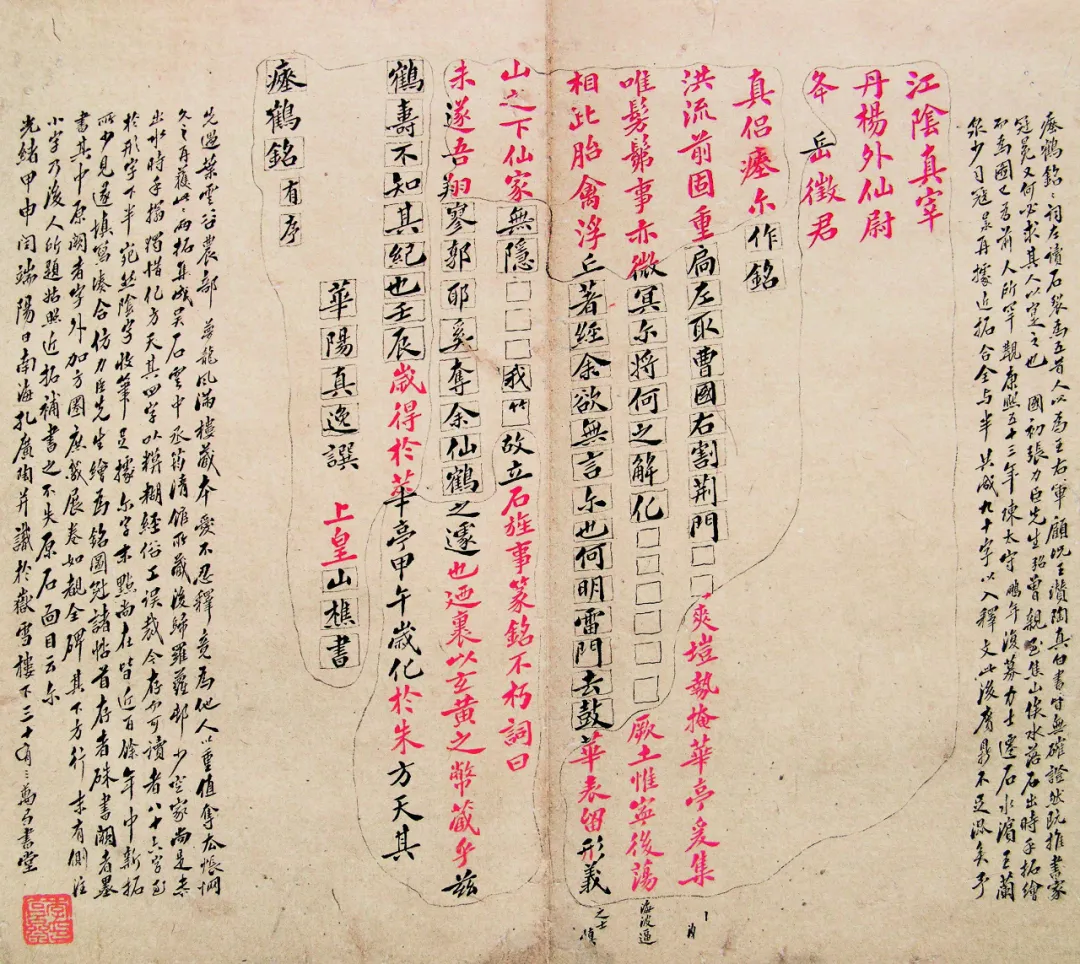

故宫藏“潘宁本”《瘗鹤铭》再鉴——兼论“水前本”问题

文丨王家葵

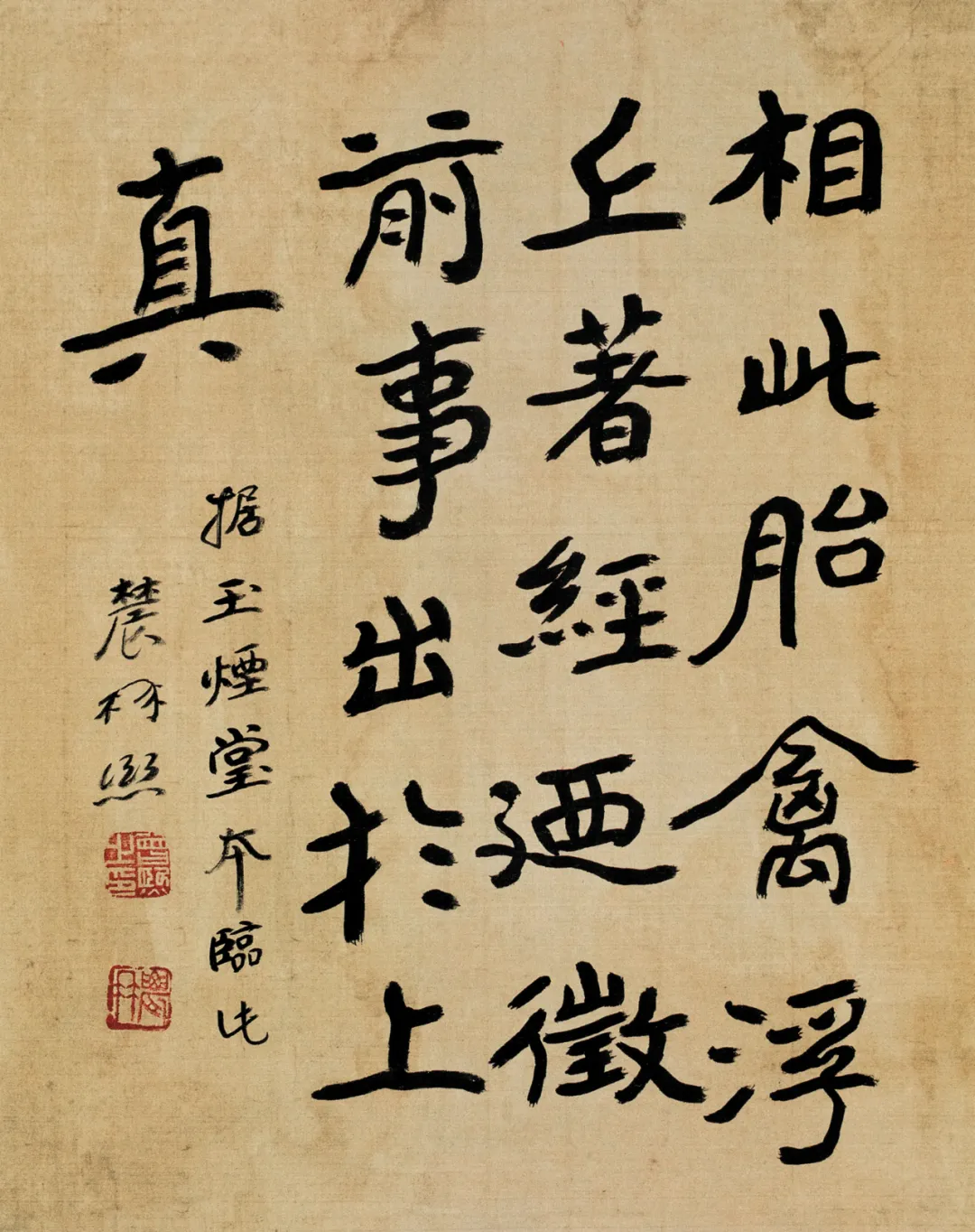

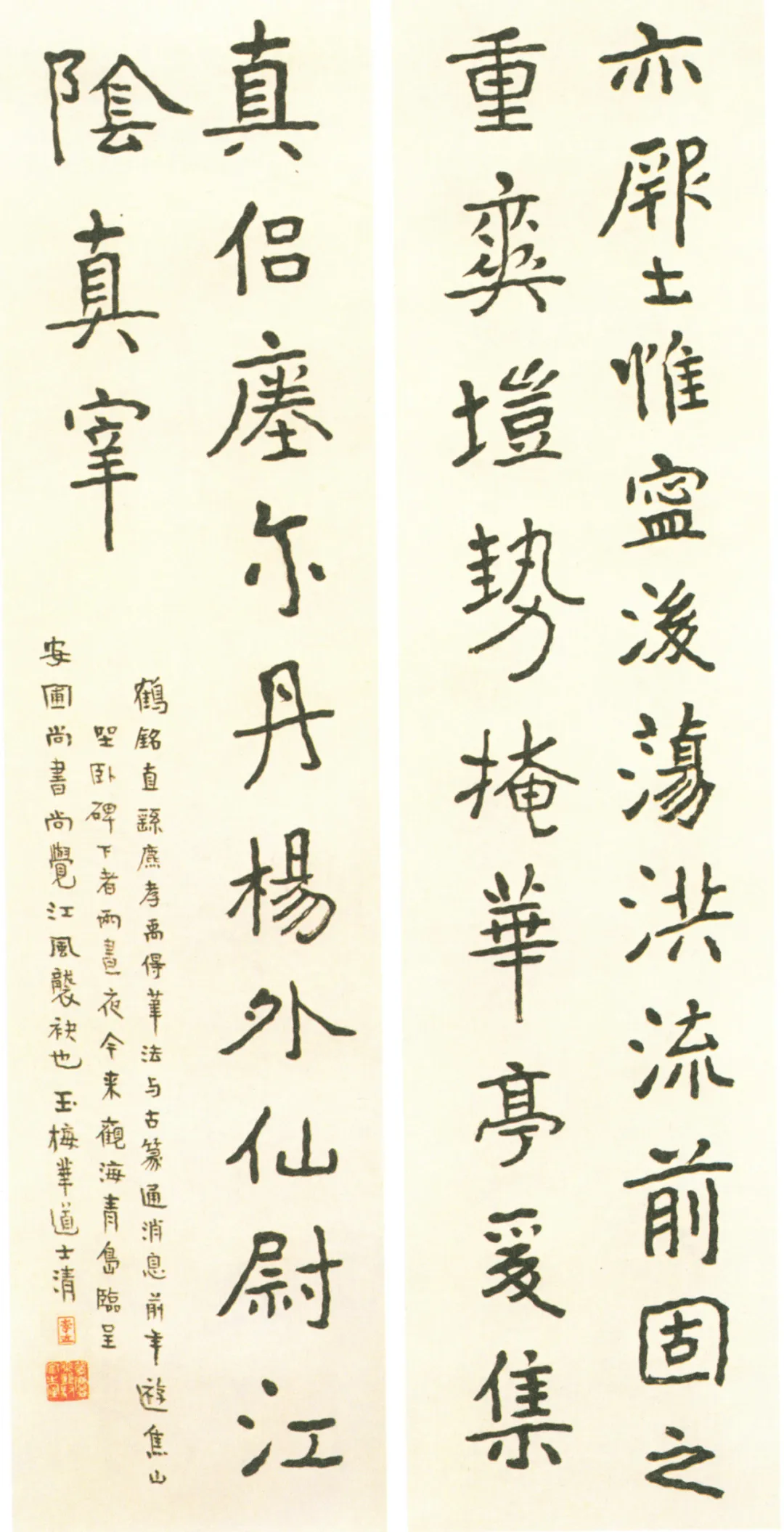

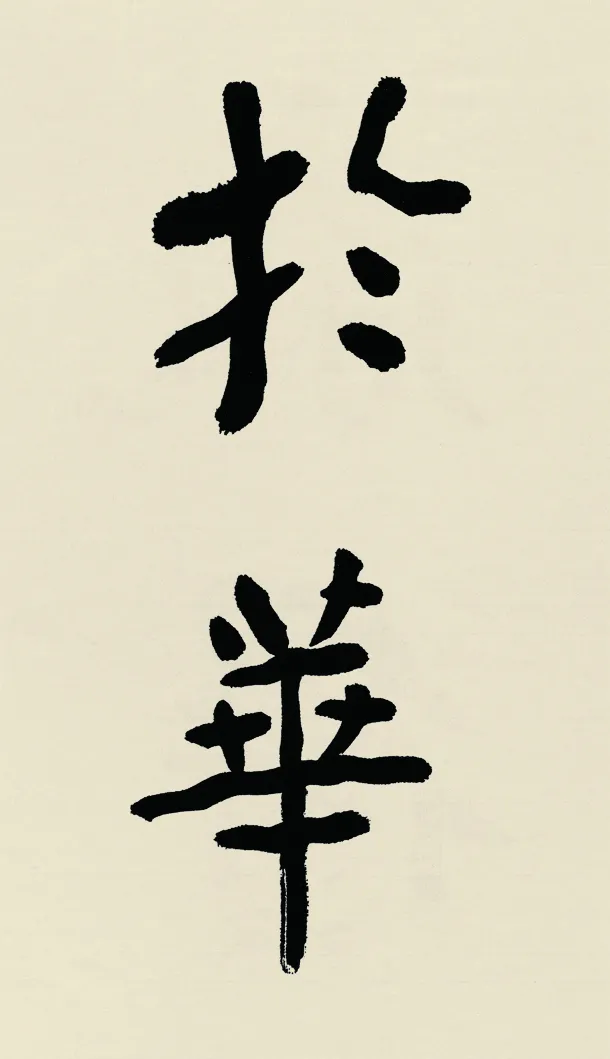

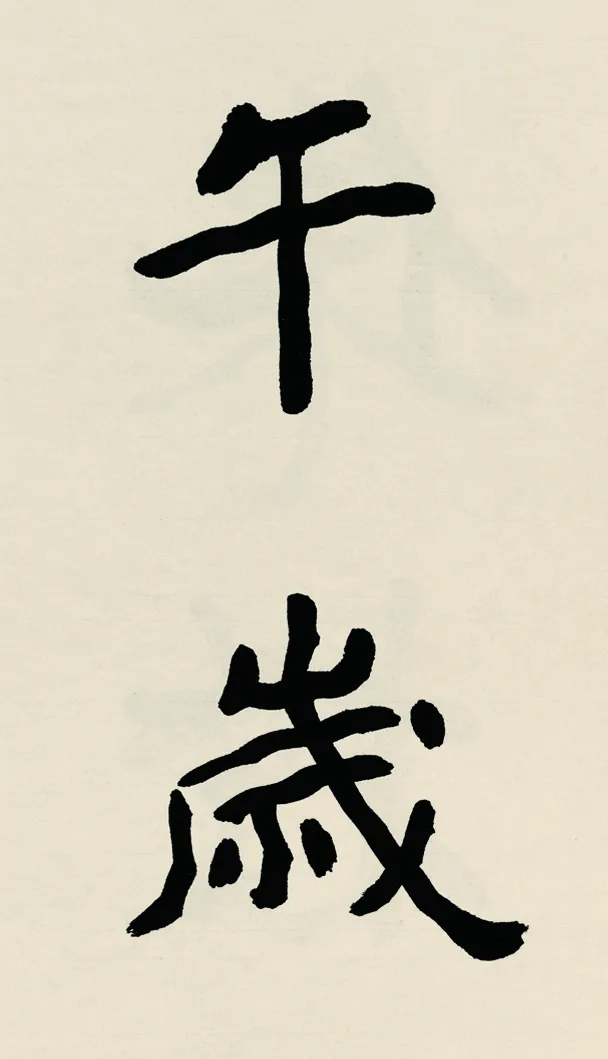

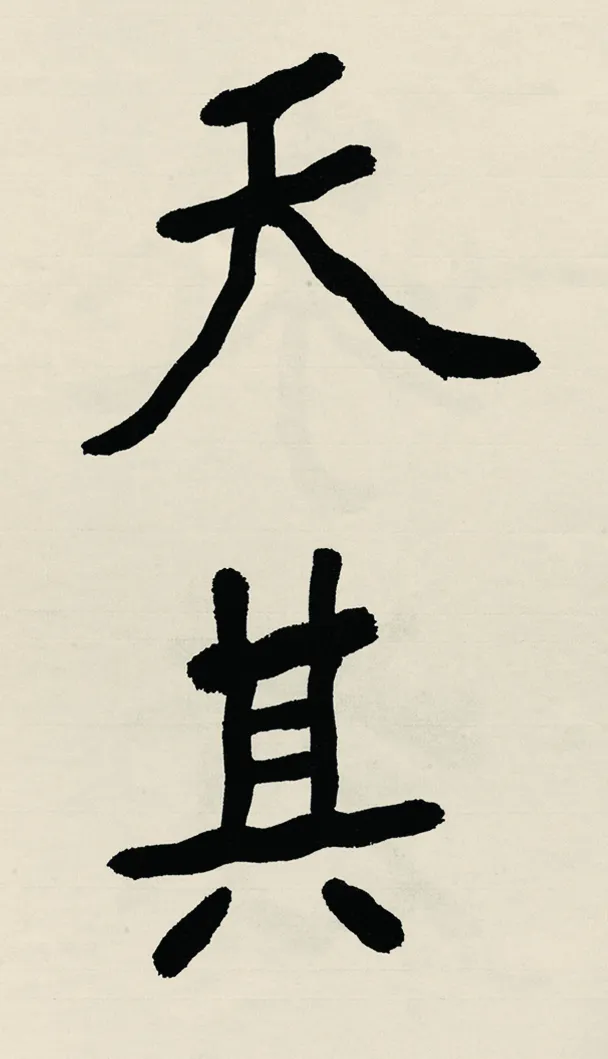

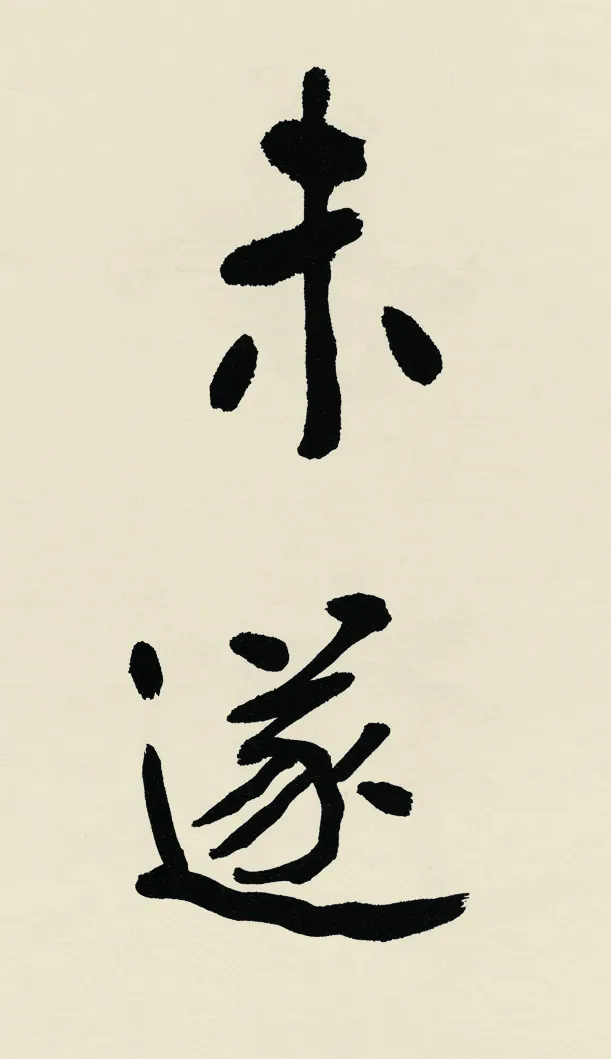

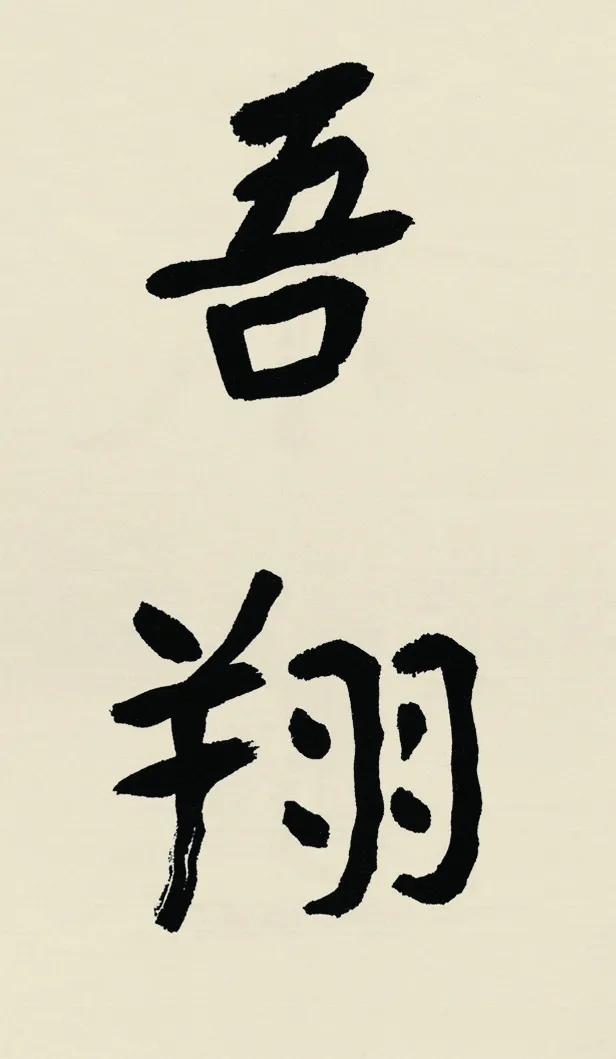

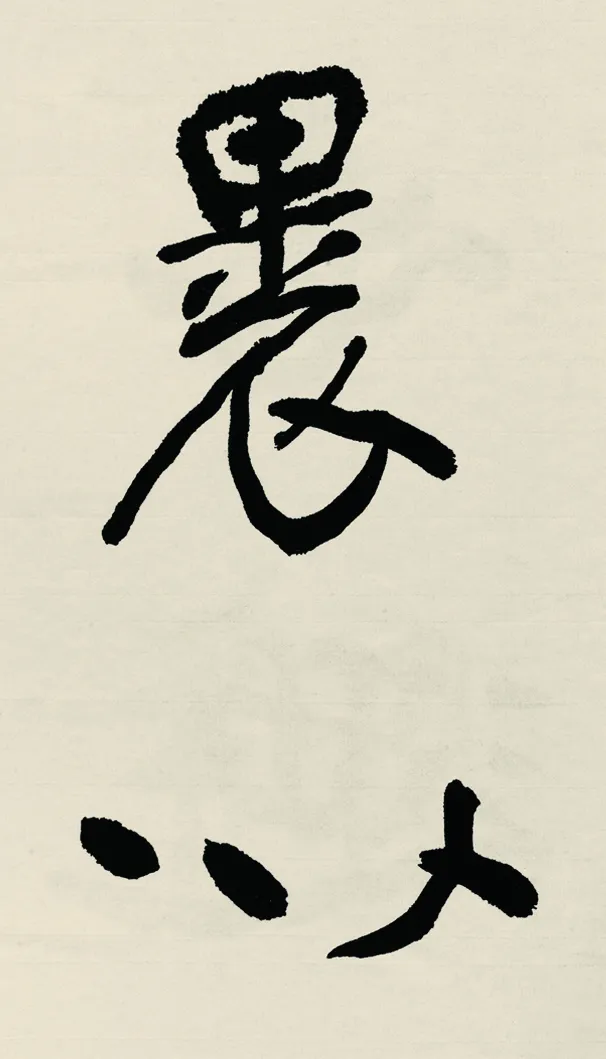

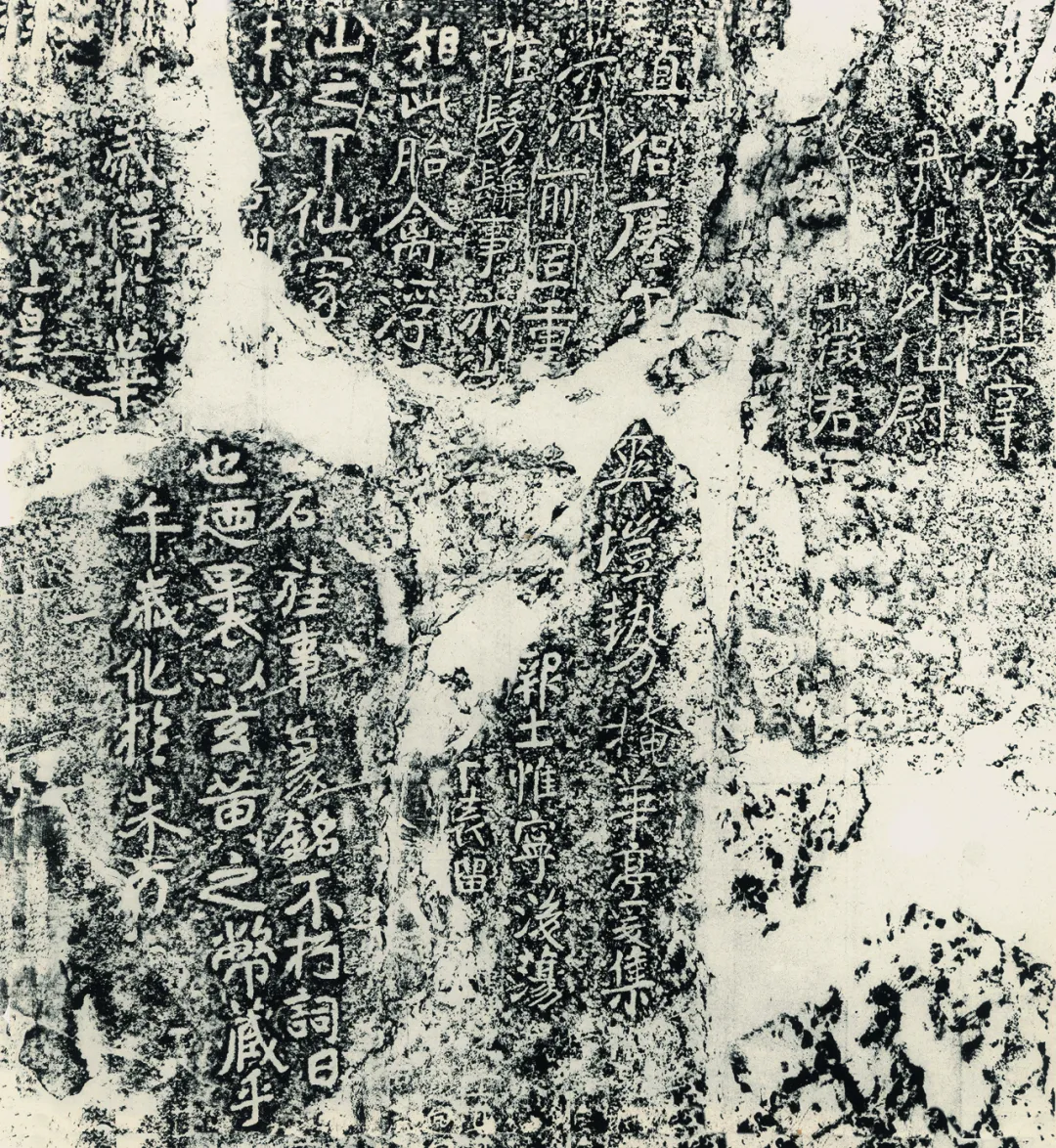

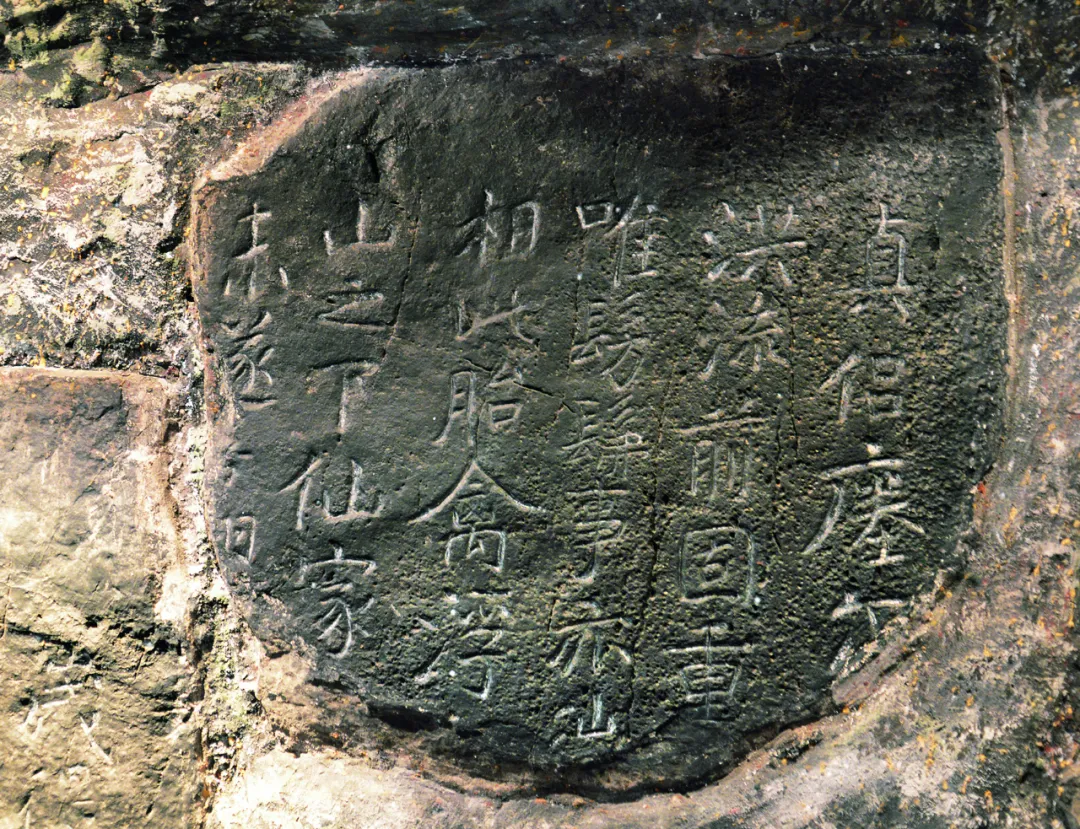

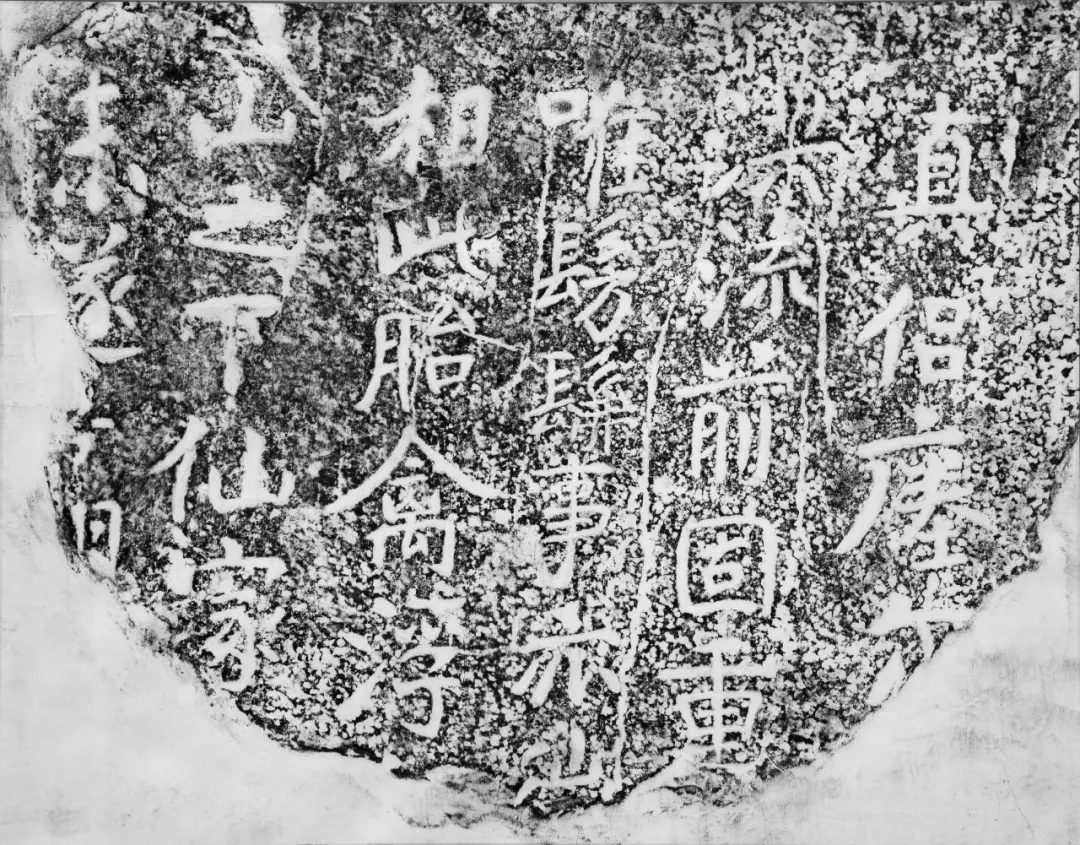

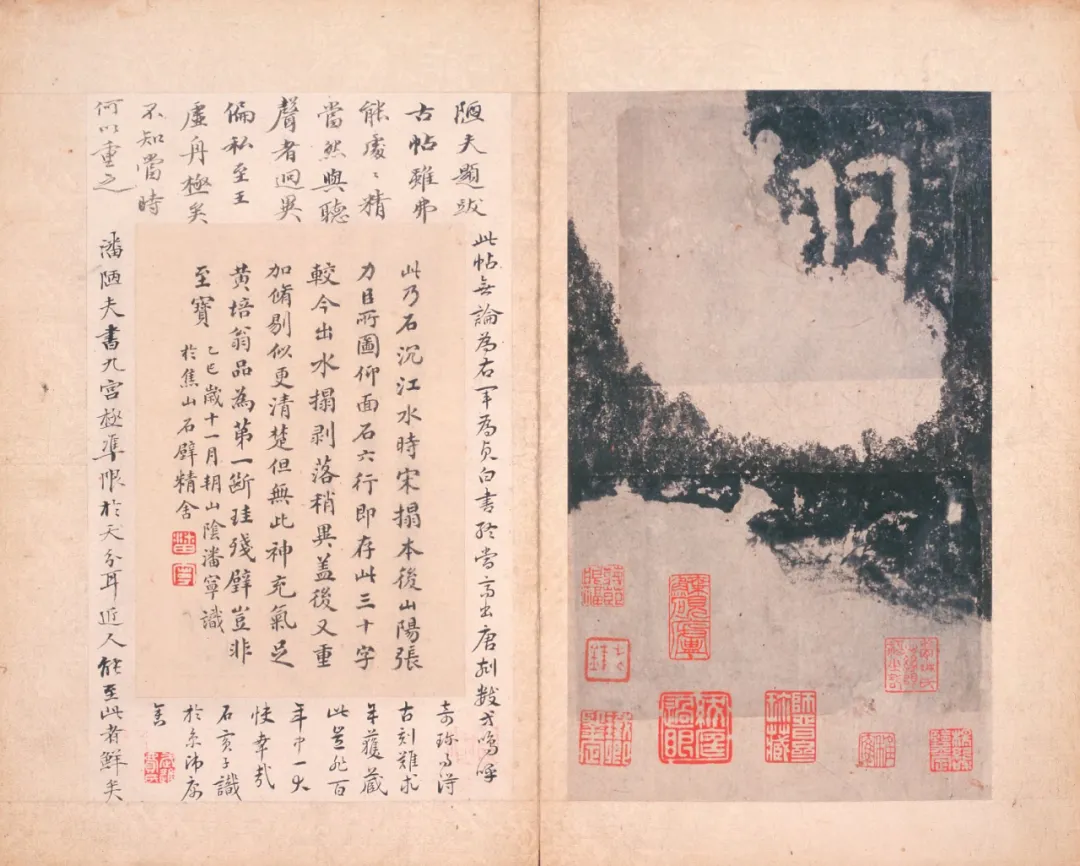

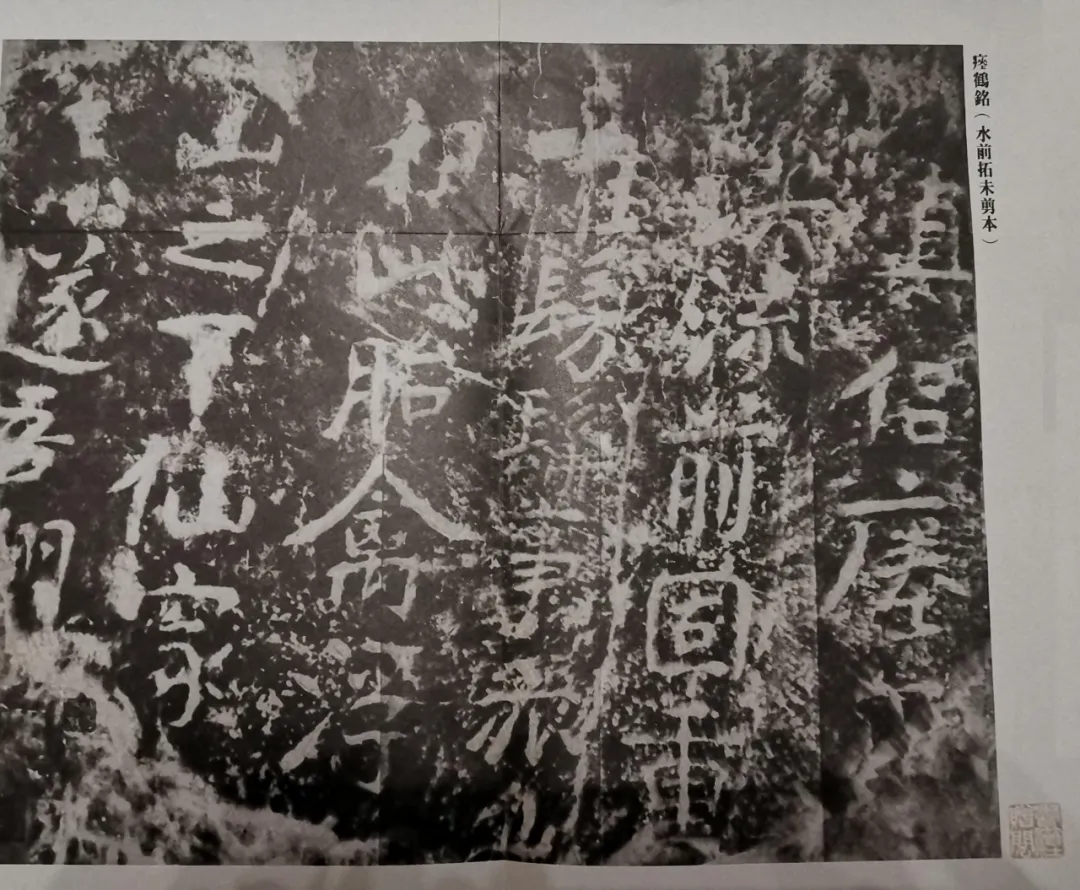

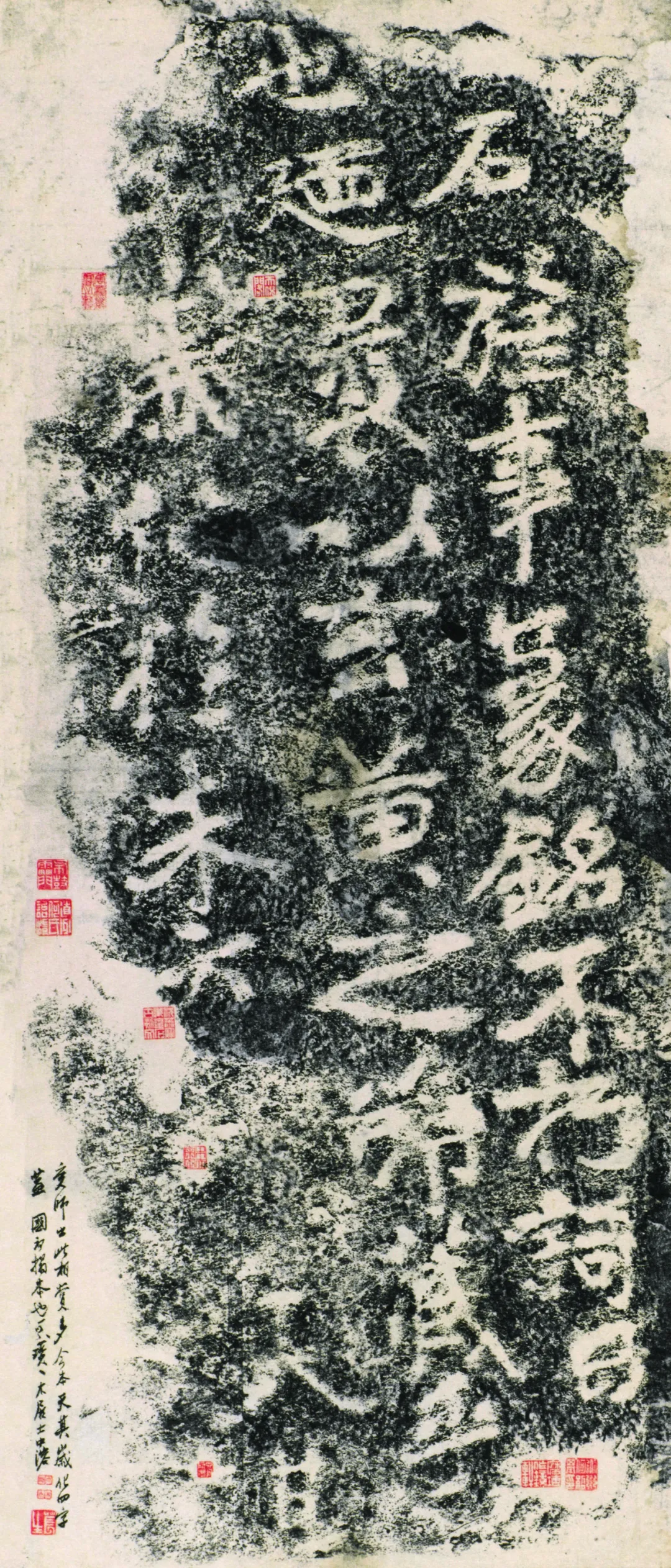

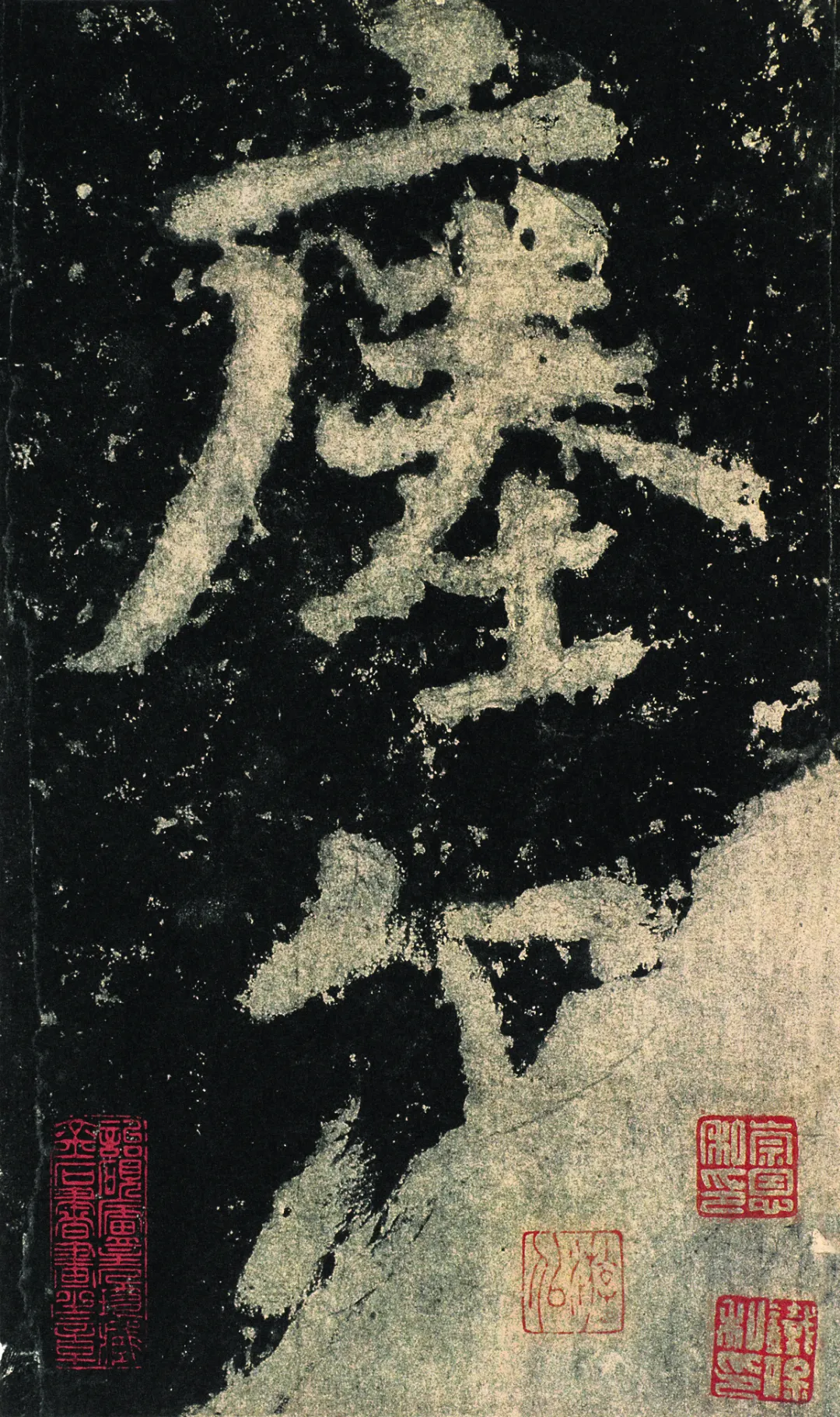

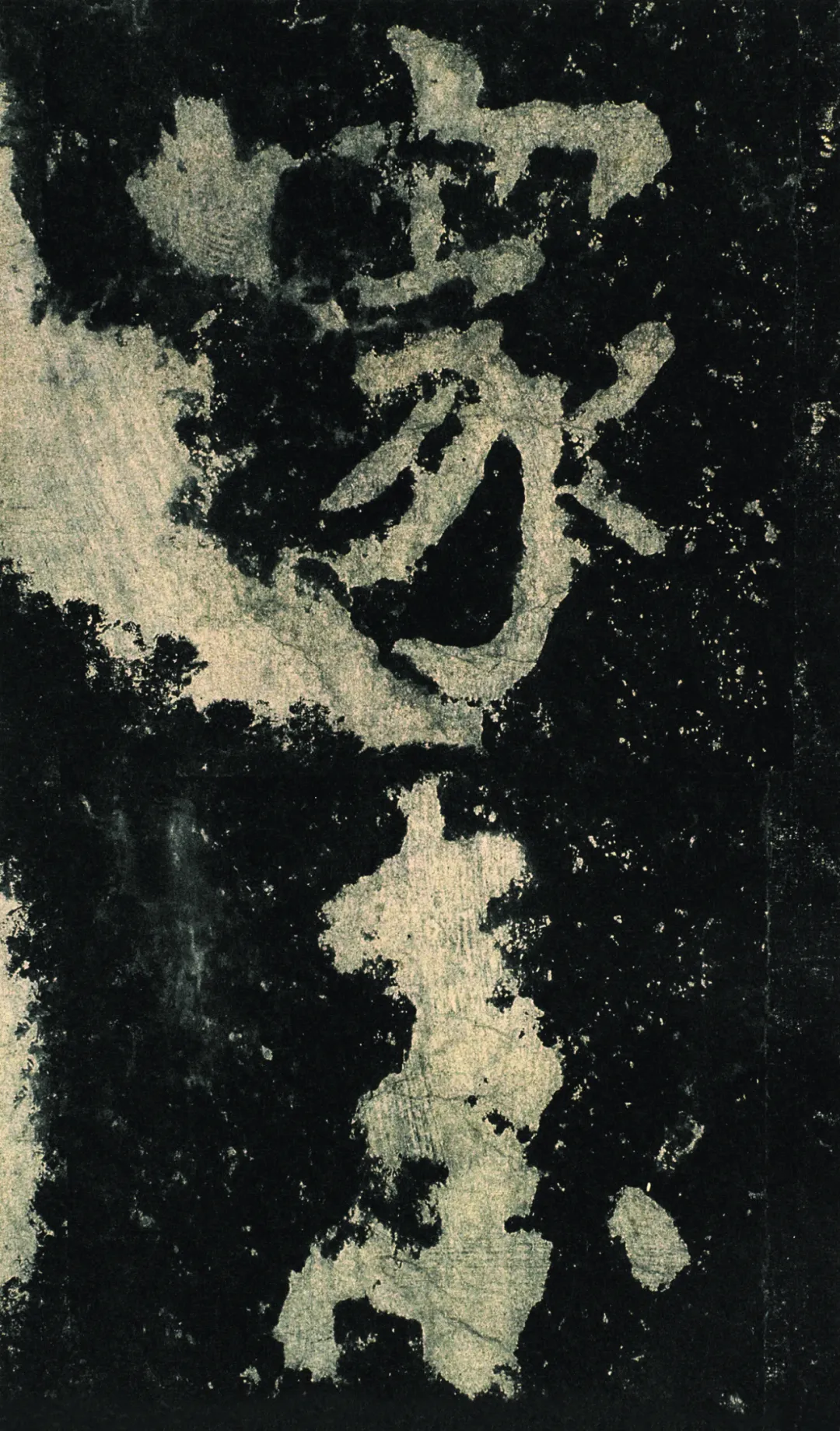

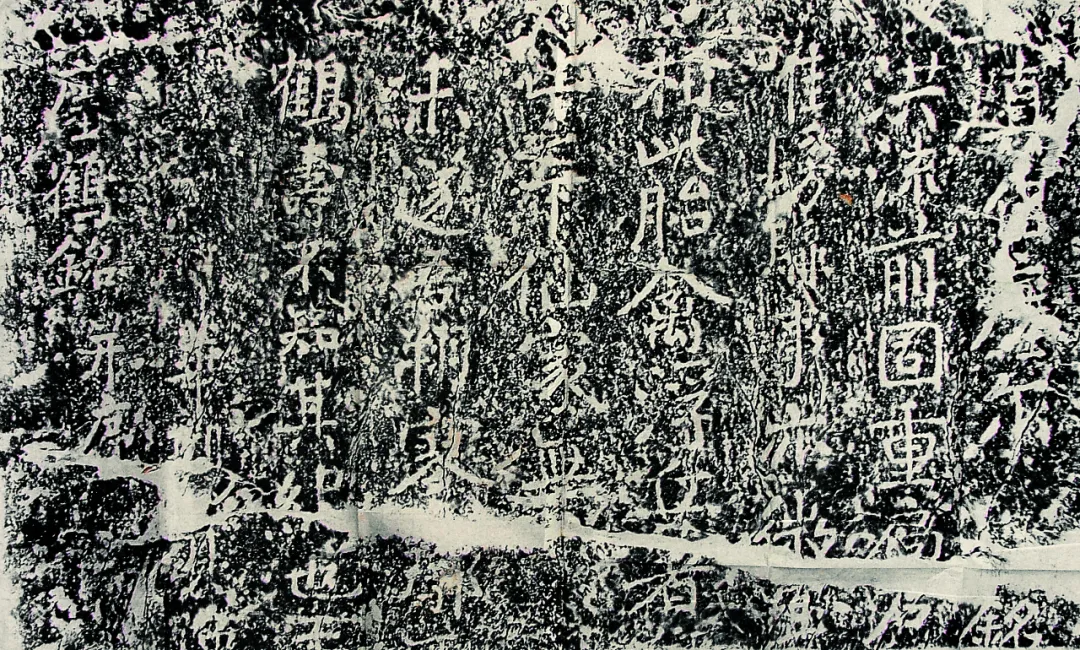

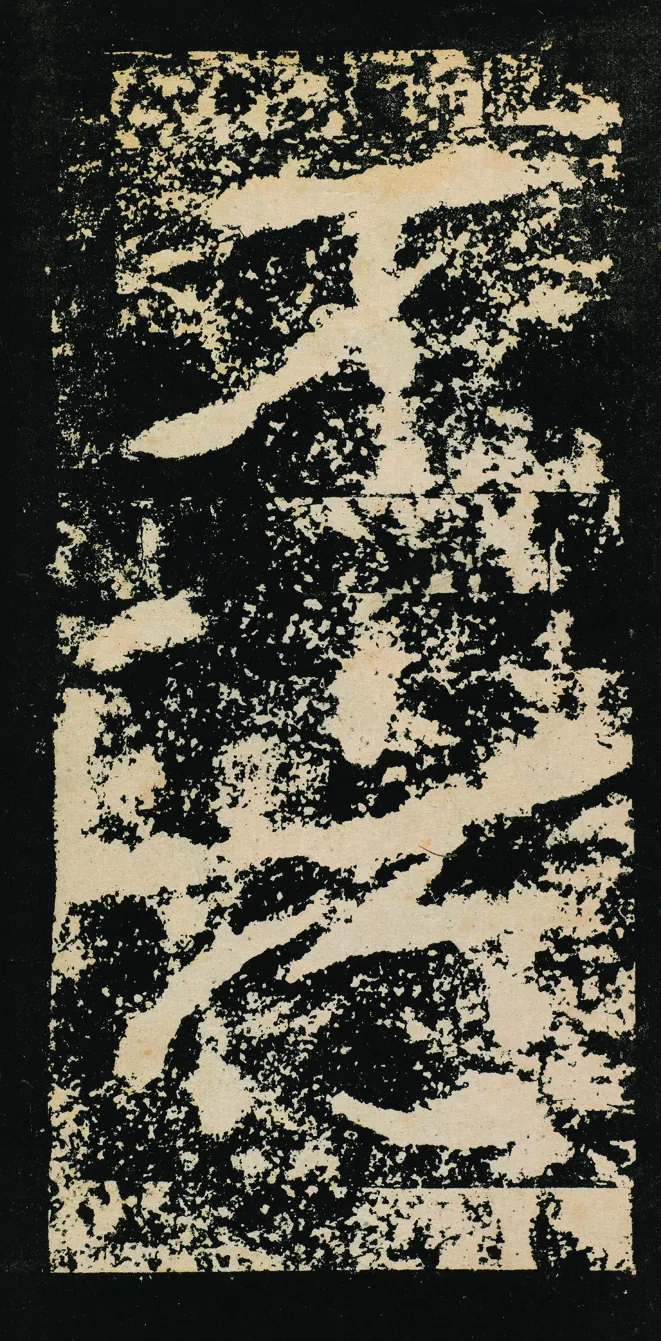

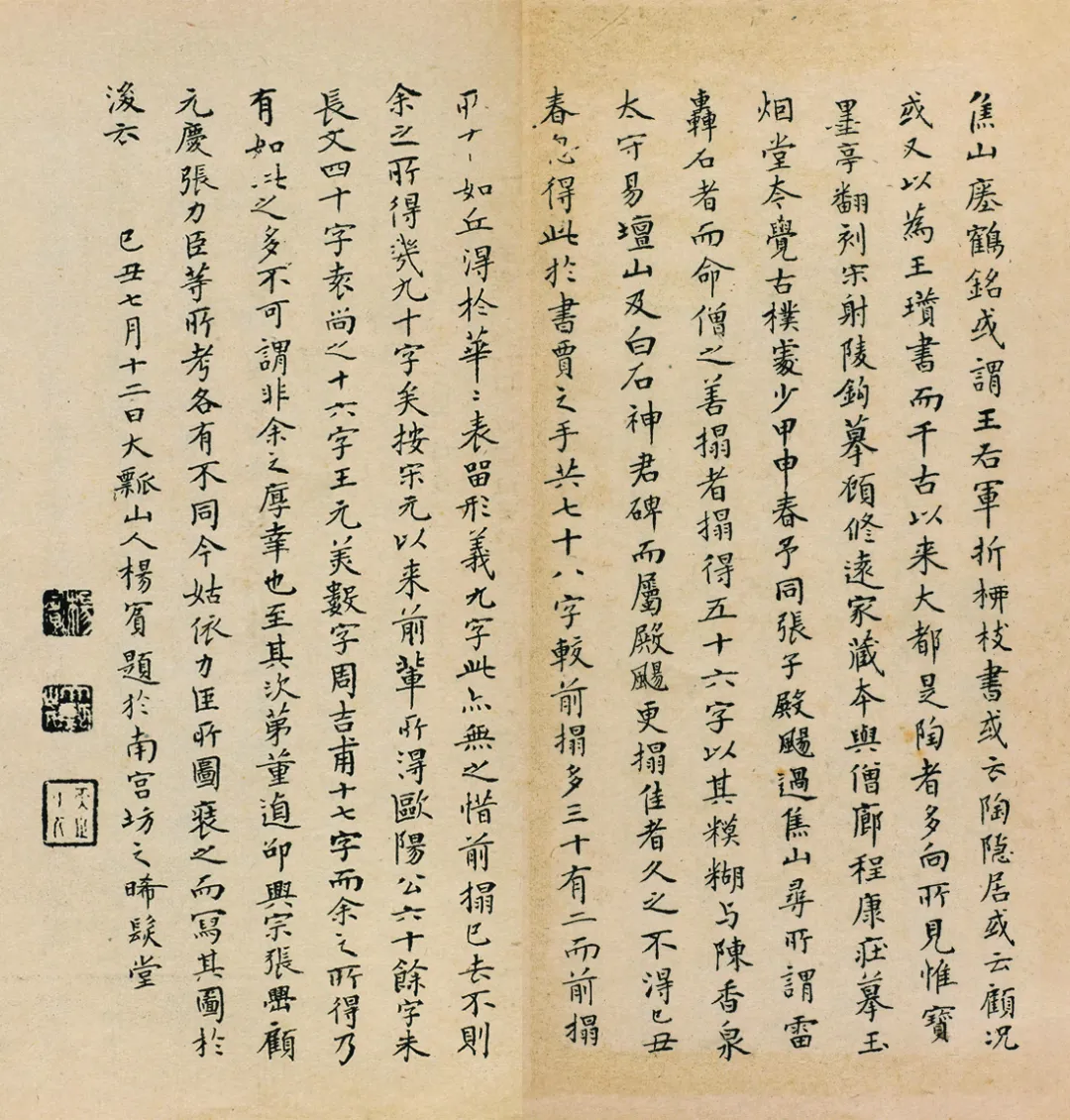

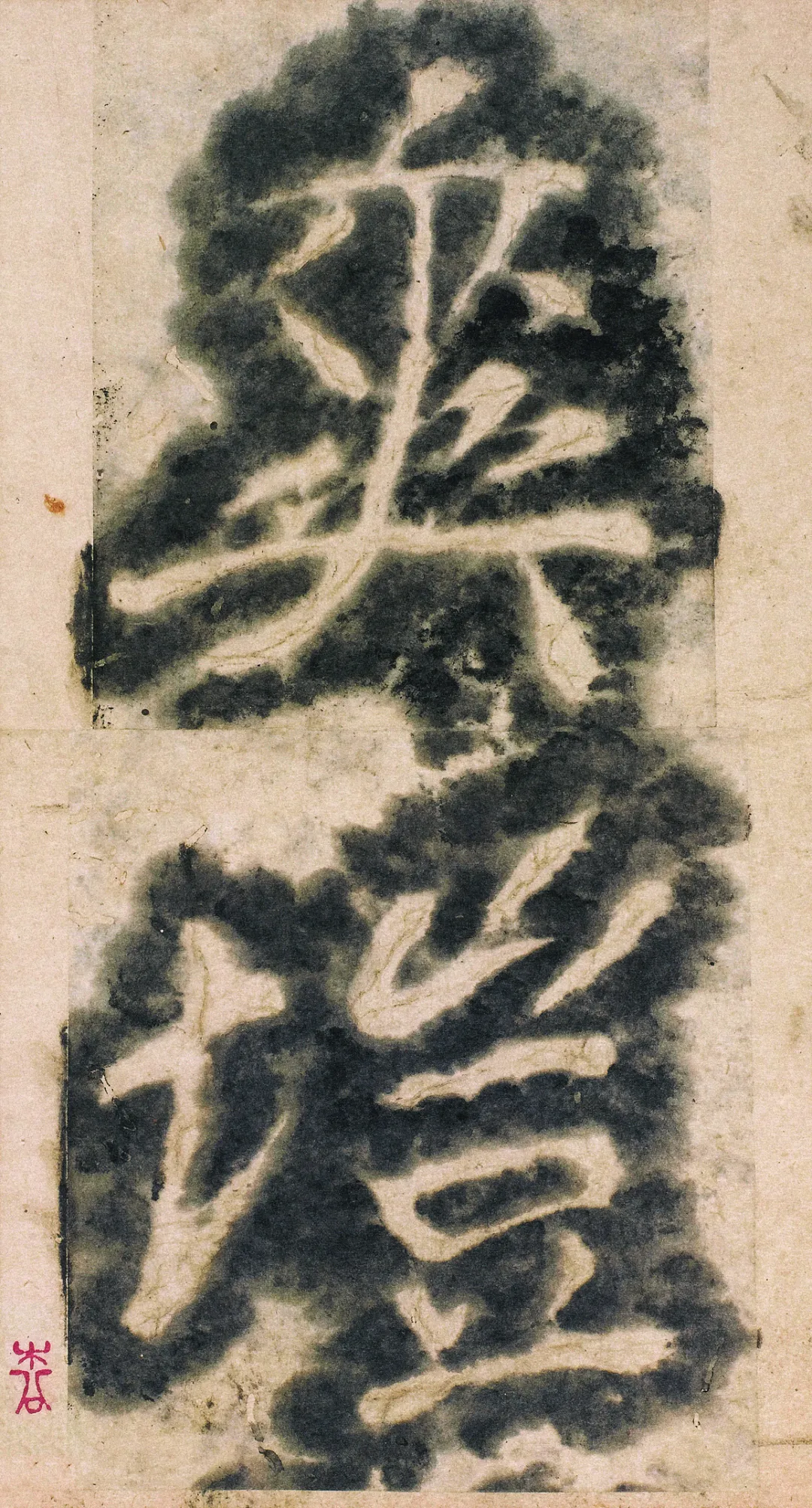

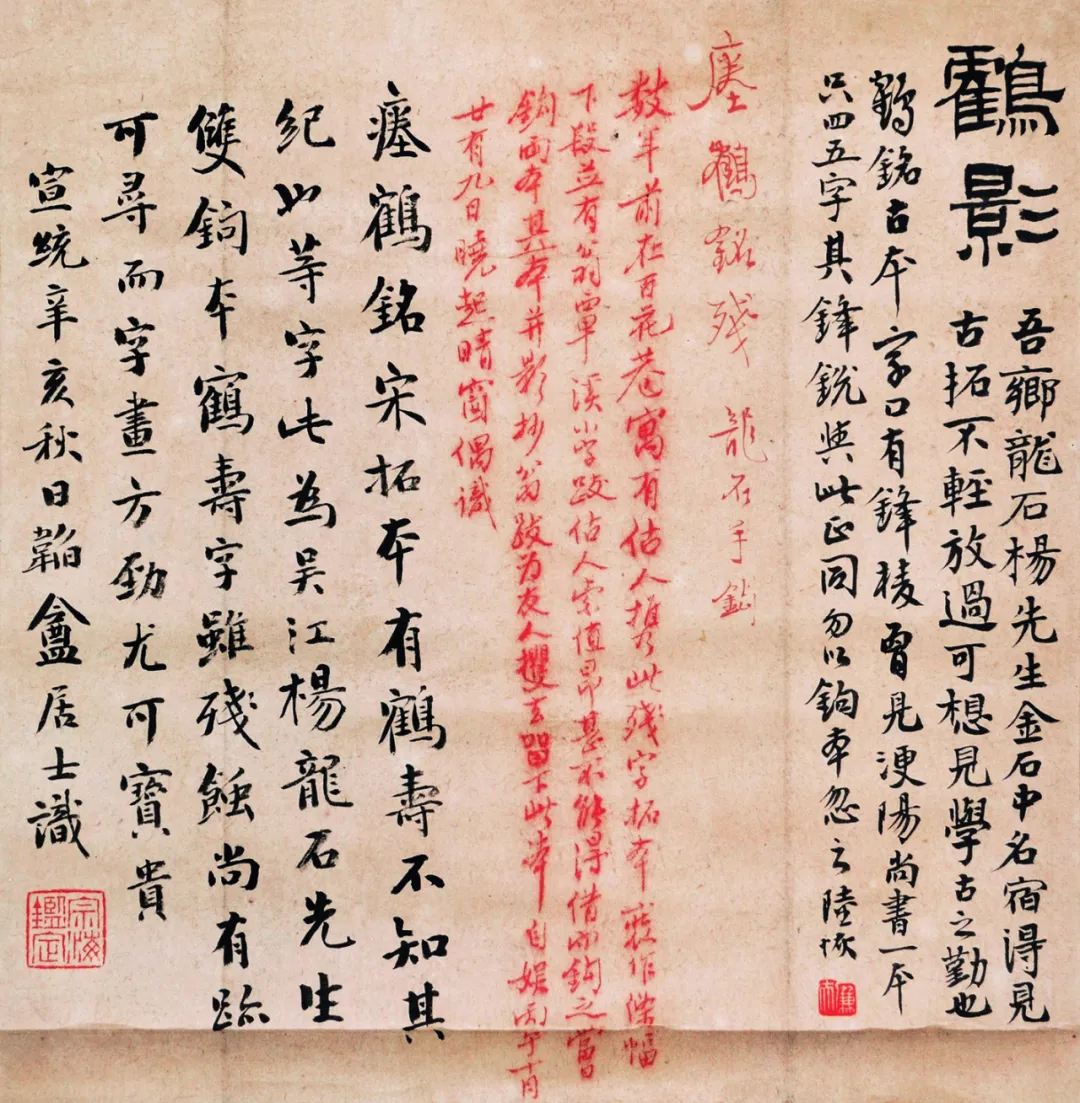

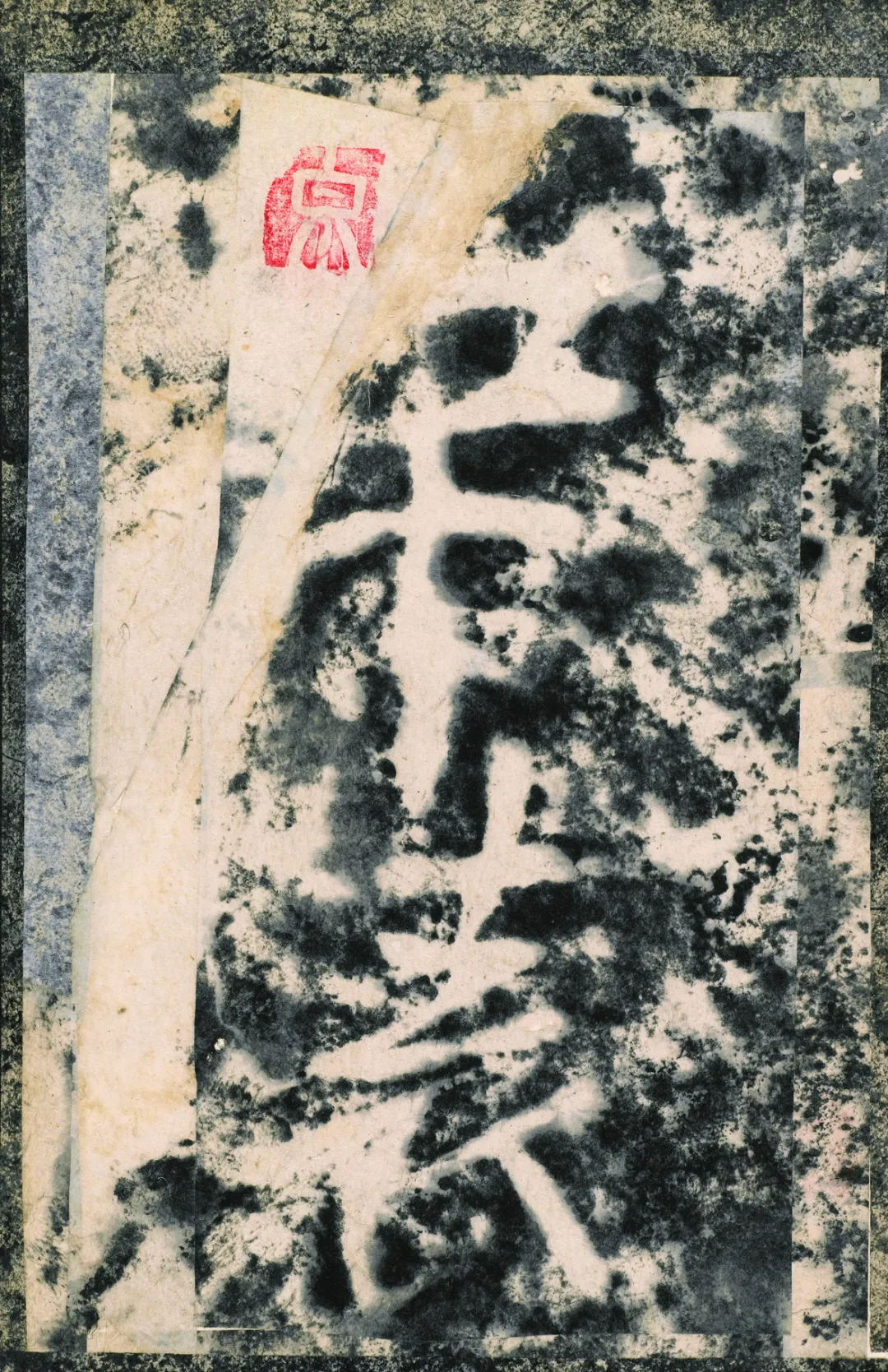

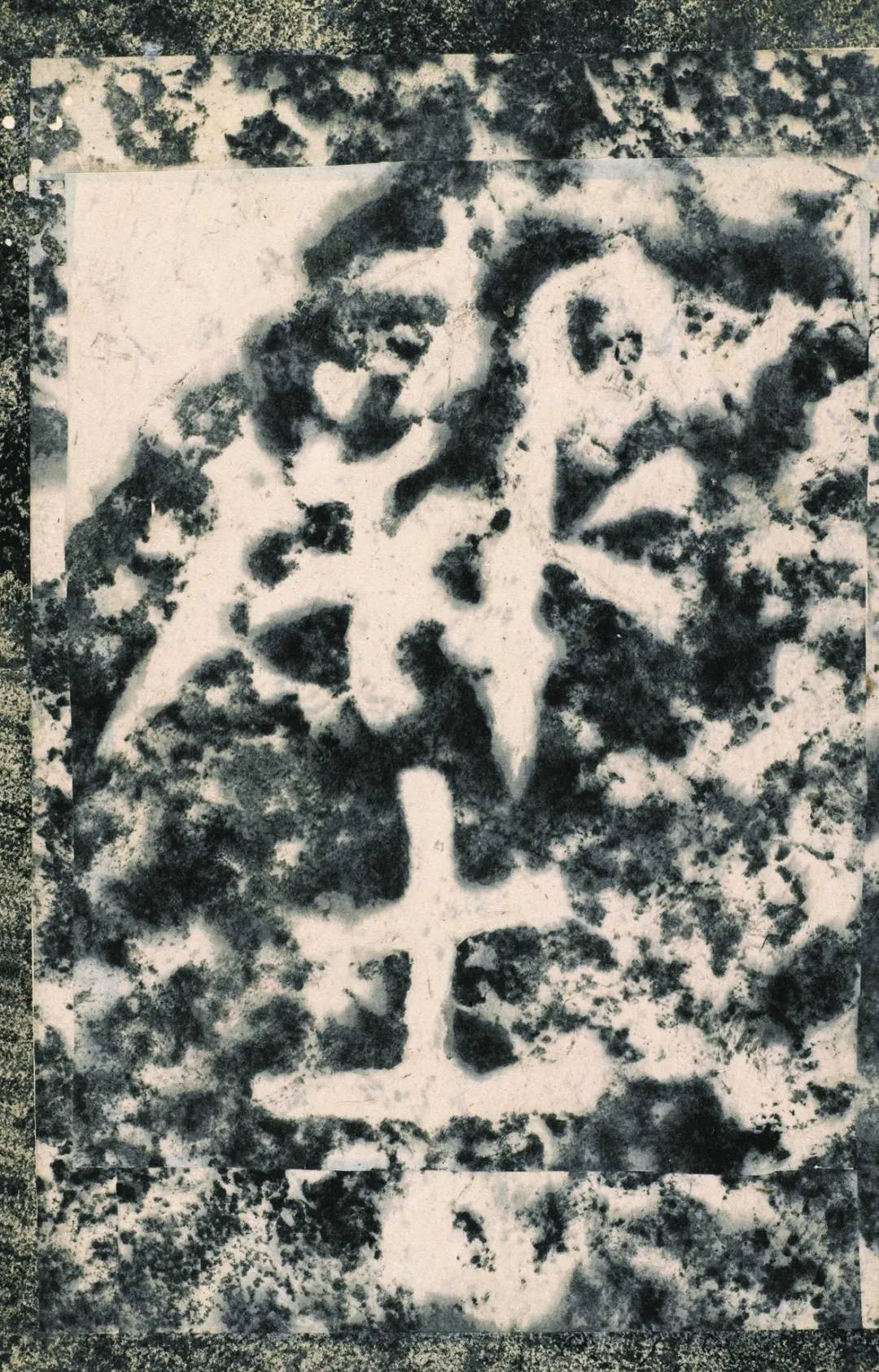

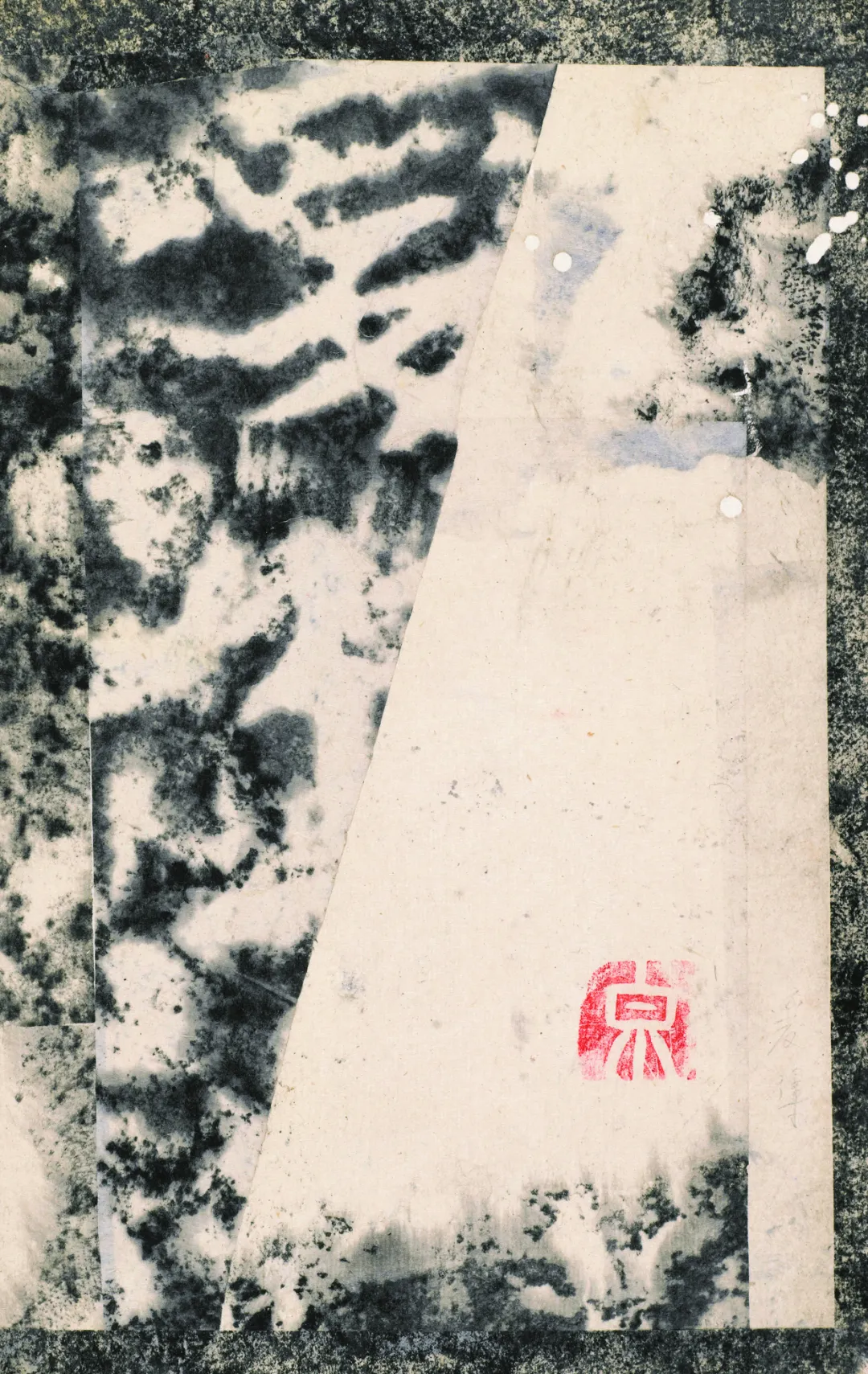

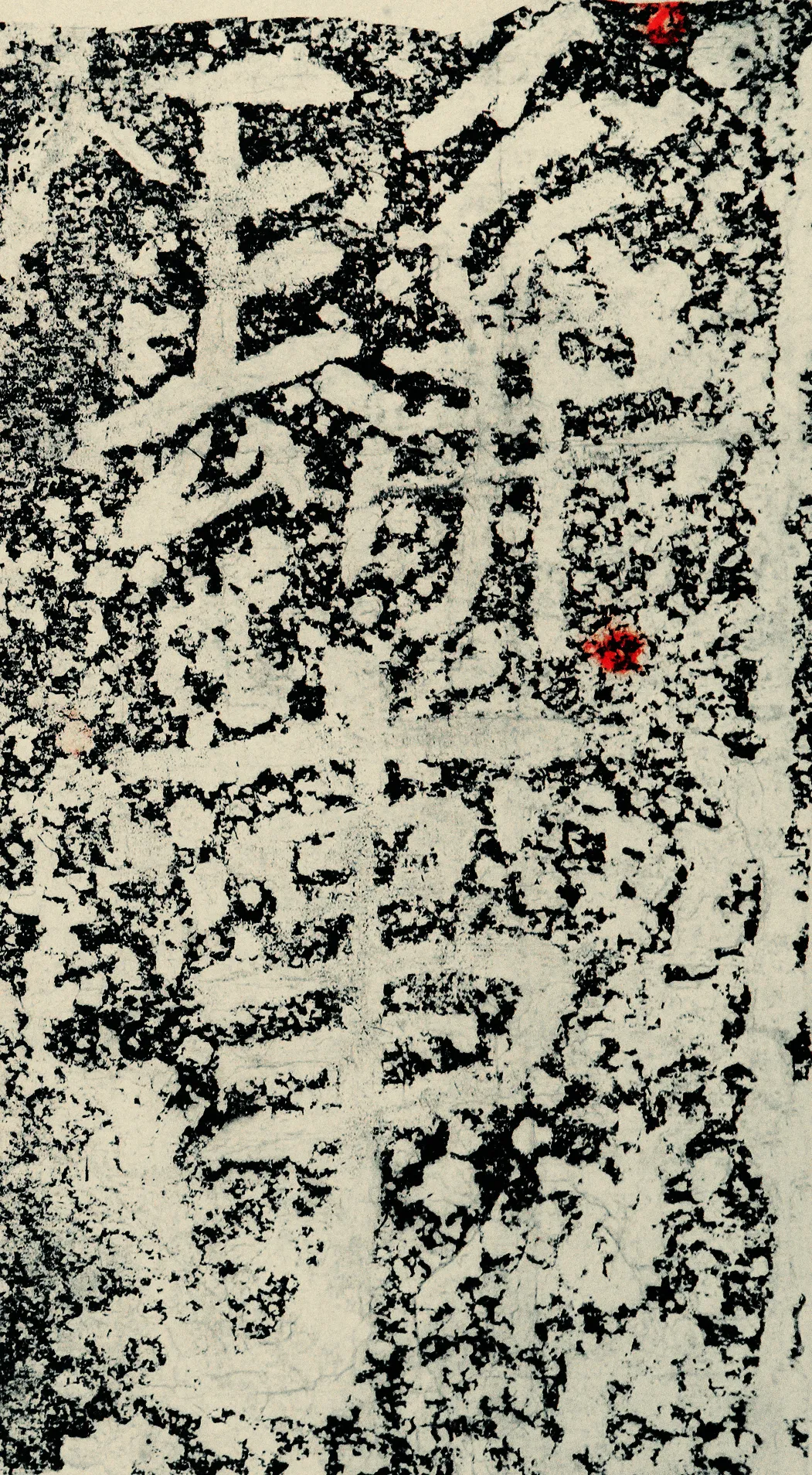

今存《瘗鹤铭》拓本,通常以故宫博物院藏“潘宁本”(潘宁旧藏本见故宫博物院编《宋拓瘗鹤铭两种》)为最早。因为拓本上钤盖有“游似”朱文印(图1),潘宁将其定为“宋拓神品”。马子云对此深以为然,王壮弘也同意此说。

“潘宁本”上“游似”印

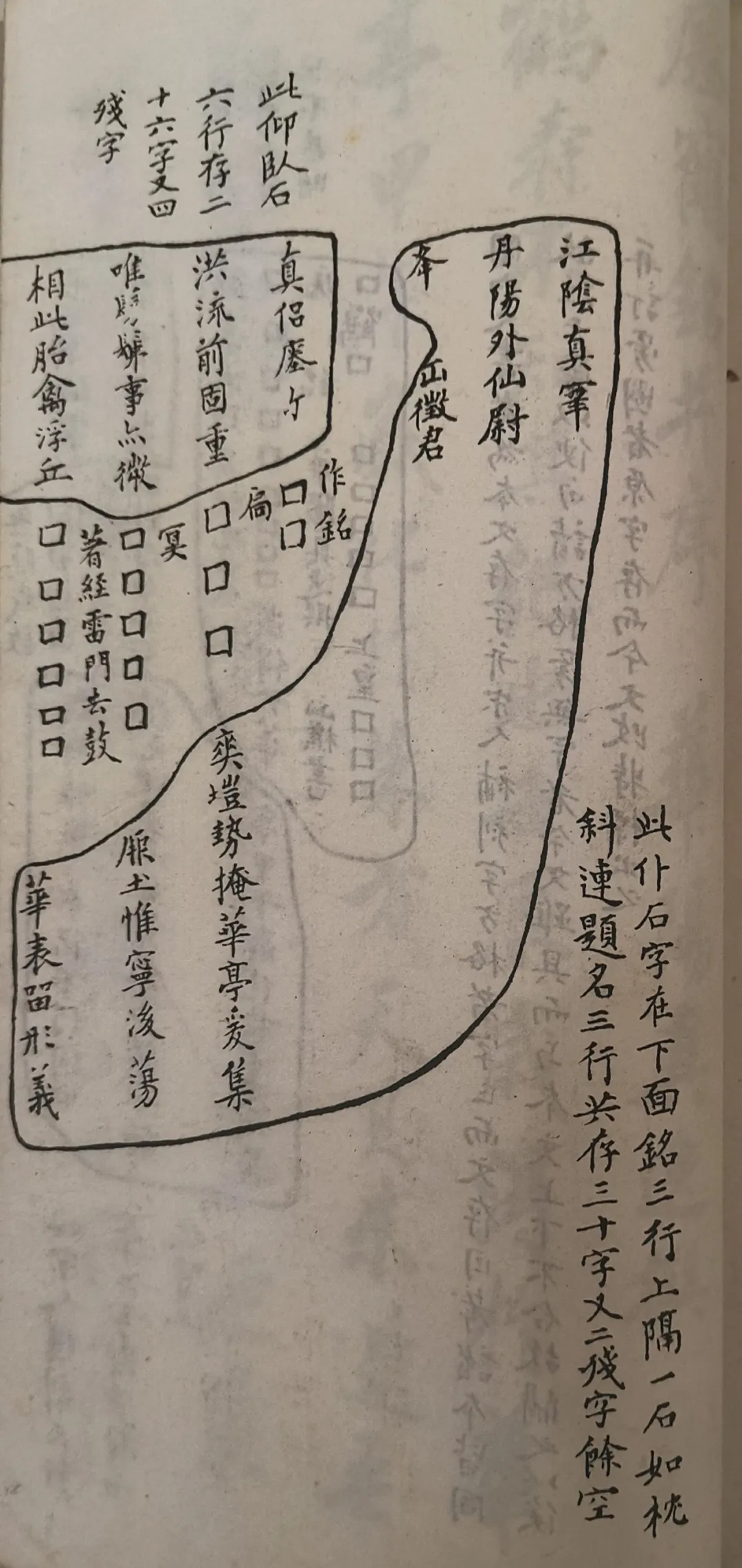

“潘宁本”上“游似”印《瘗鹤铭》拓本以康熙五十一年(1712)陈鹏年鸠工打捞为分界,此前为“水前本”,此后则是“出水本”。打捞出水的《瘗鹤铭》残石共5块,“潘宁本”的内容相当于第三块残石,第三块石何时坠江不详,但至少马子严探访时(1189),此石尚在“崖间”。如果“潘宁本”是宋拓,自然是落水以前拓制;此后石刻坠落。在江水中浸泡500年,然后打捞上岸;潘本的存字竟然与出水以后的拓本相差无几,实在不可思议。

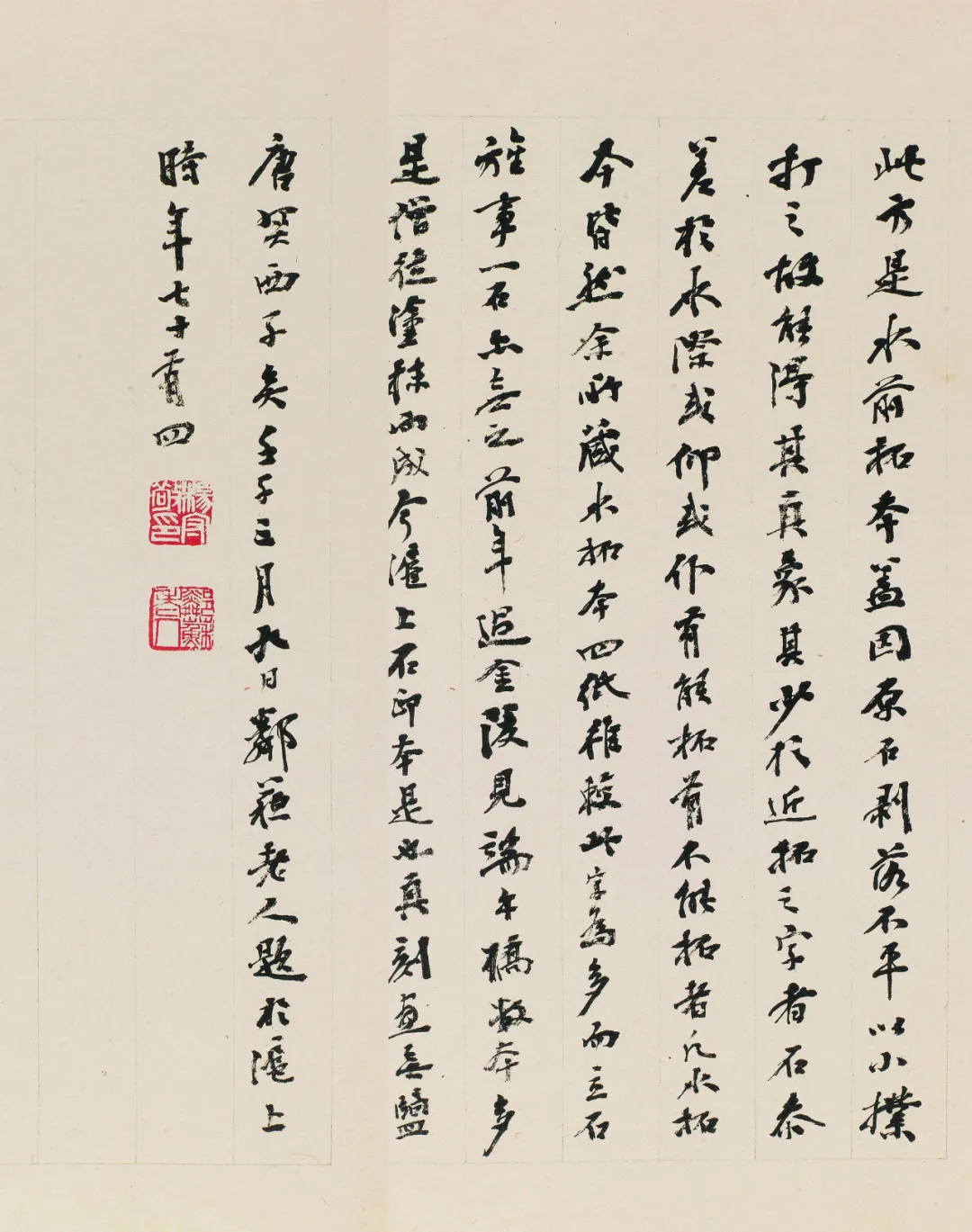

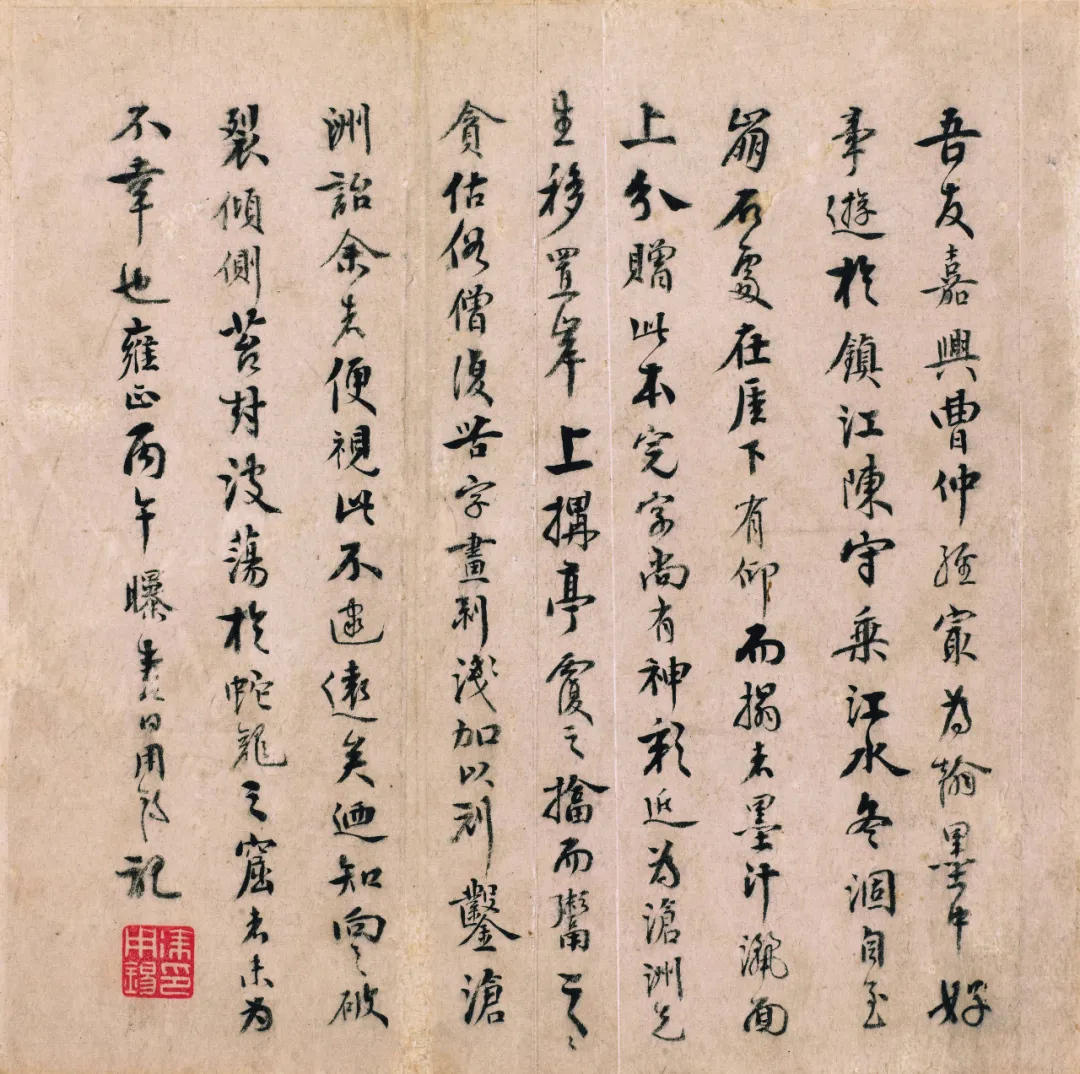

潘宁题跋

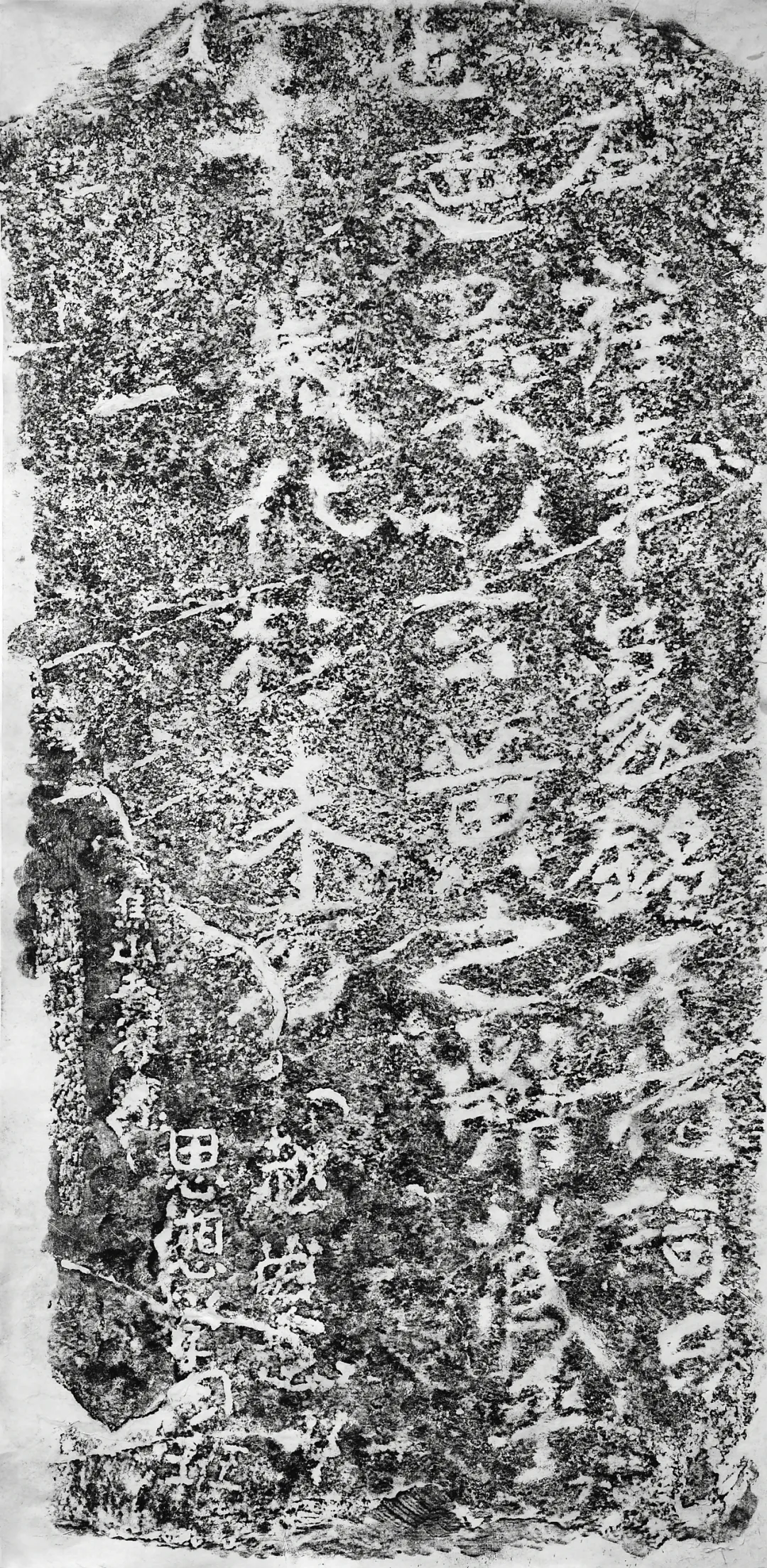

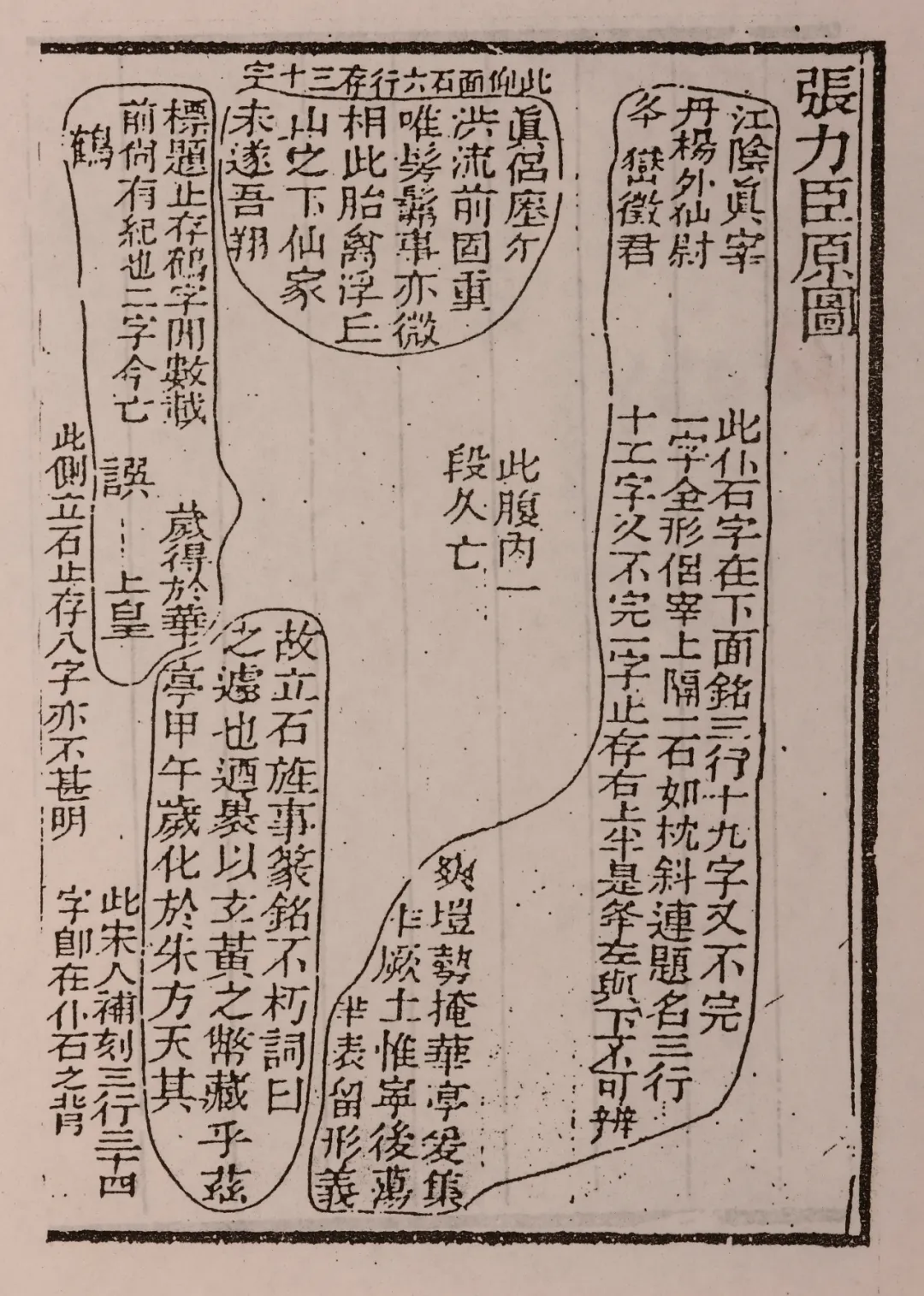

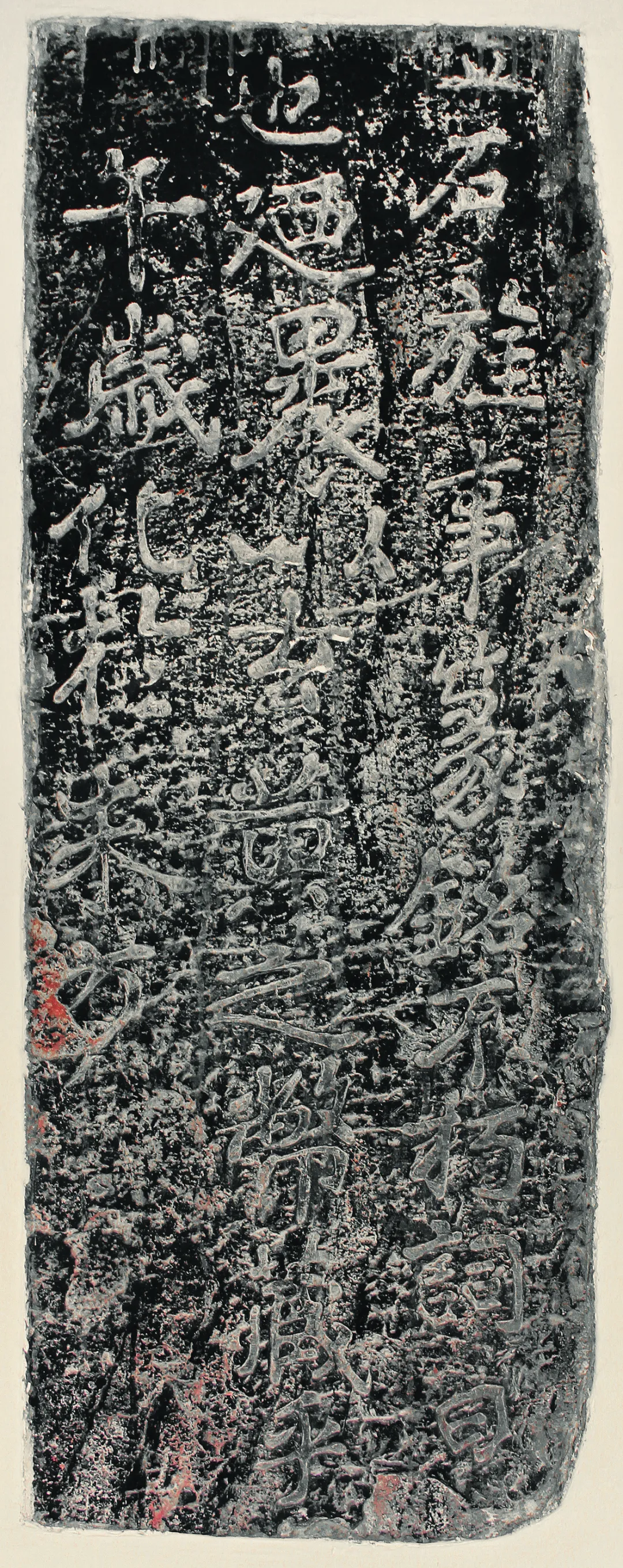

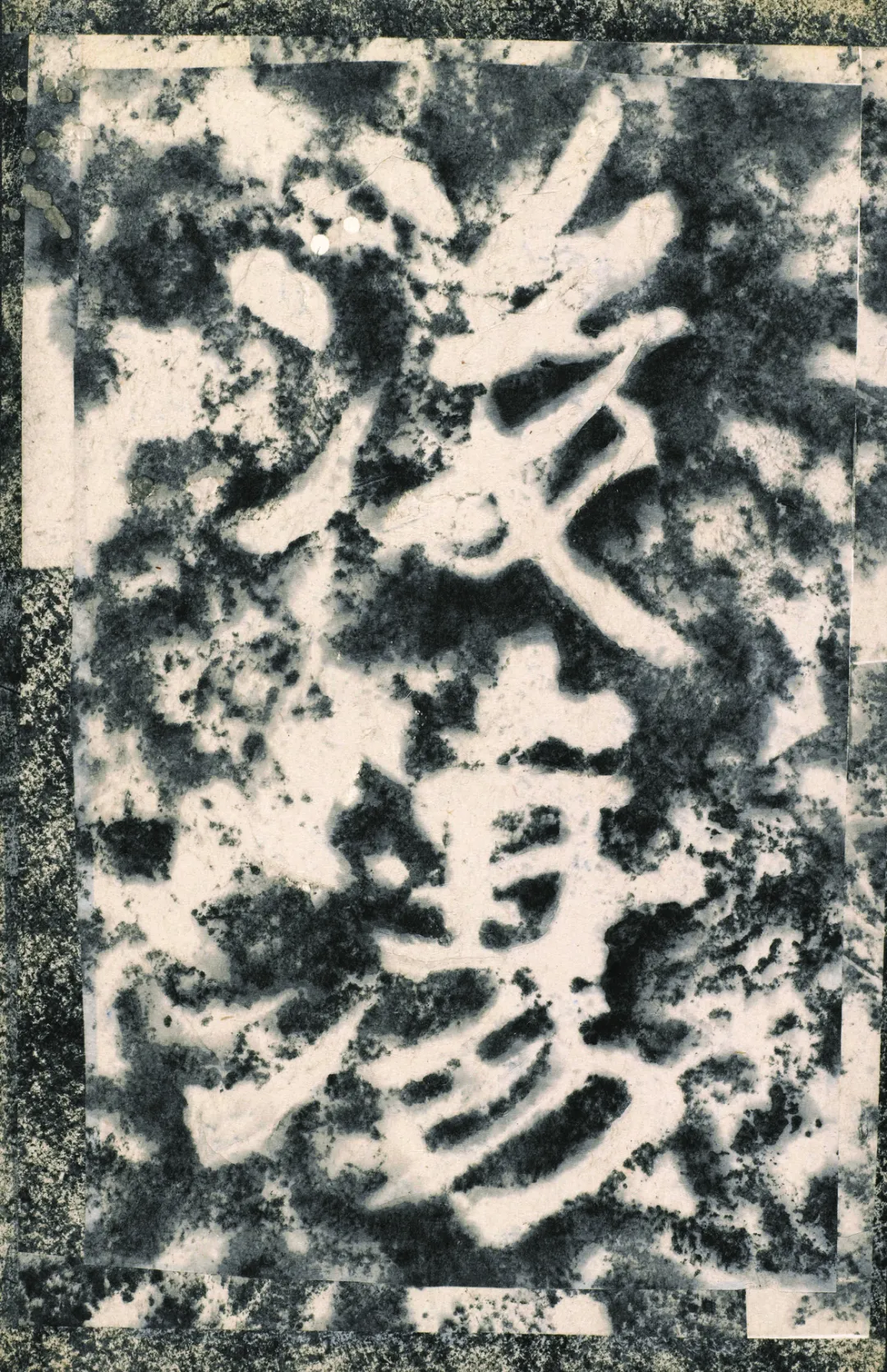

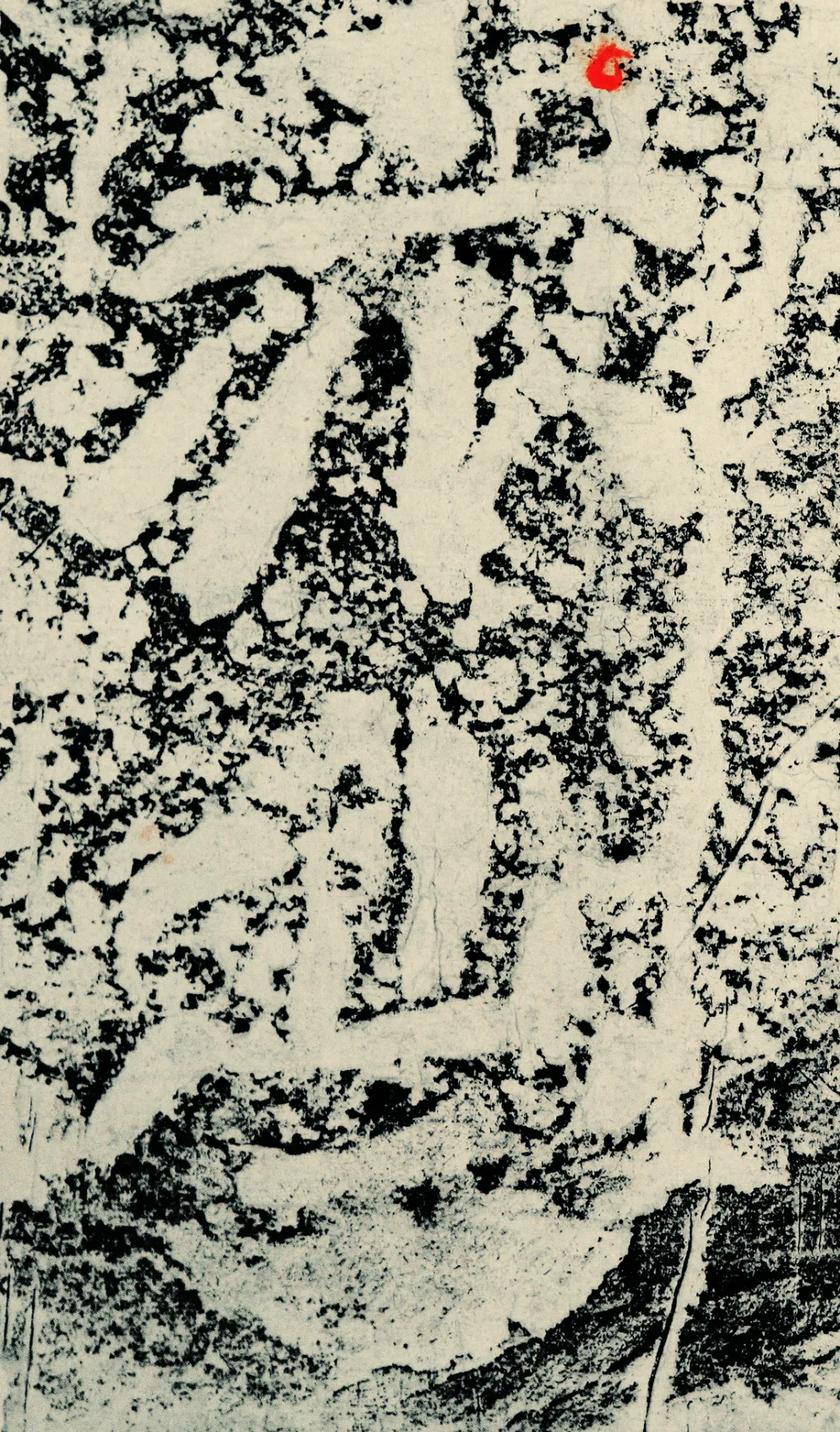

潘宁题跋 张弨《瘗鹤铭》原图

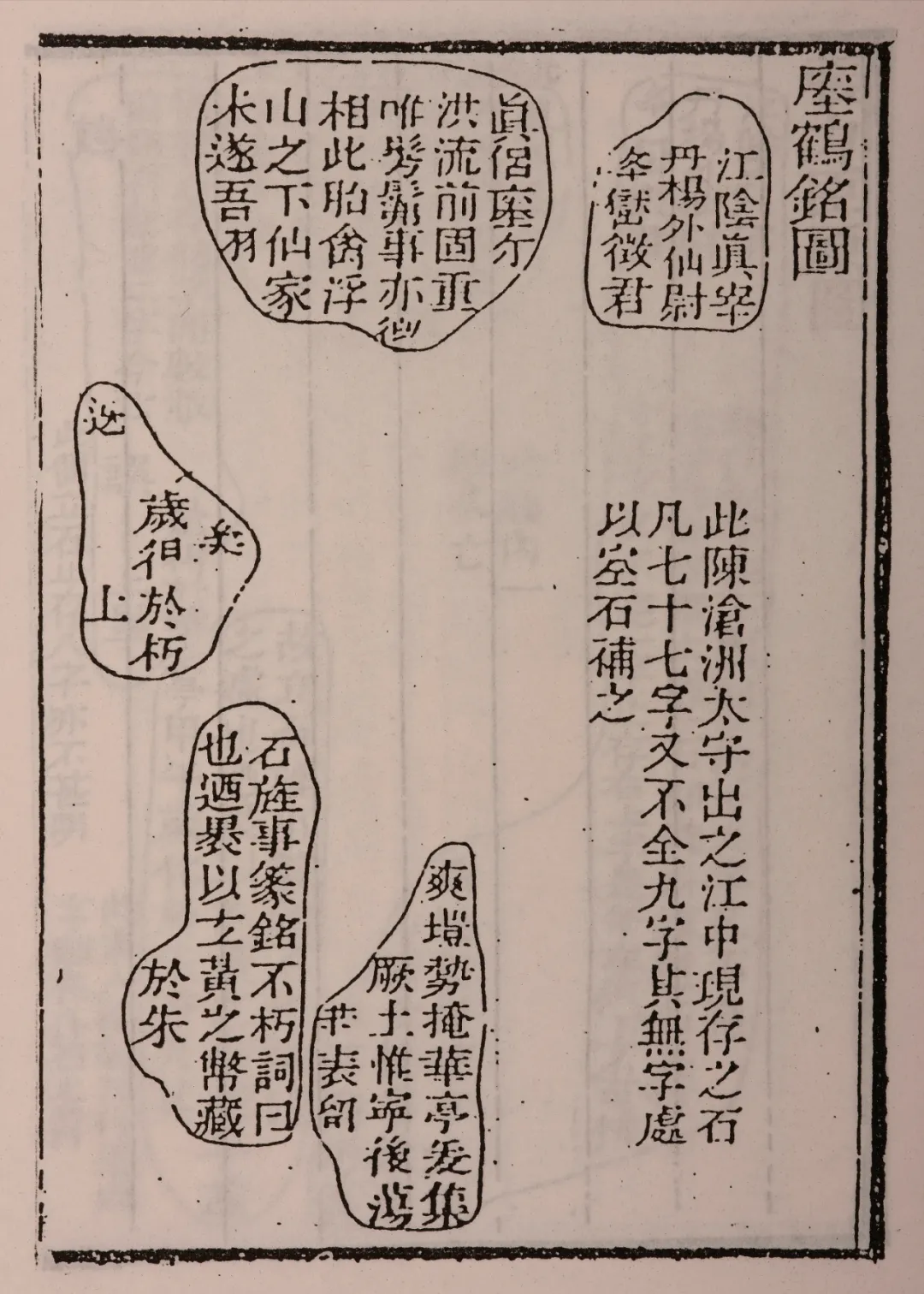

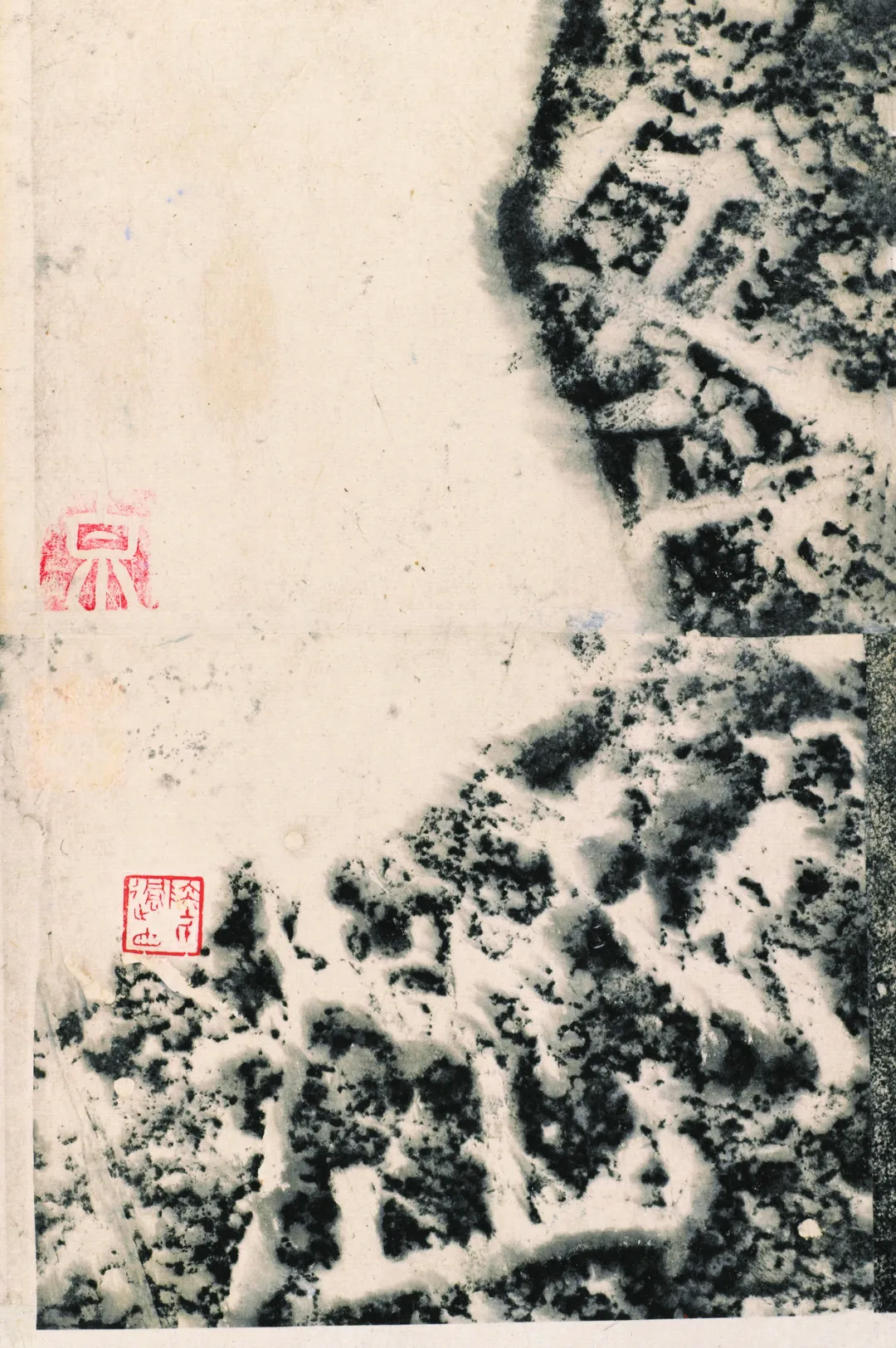

张弨《瘗鹤铭》原图 《瘗鹤铭》出水本图

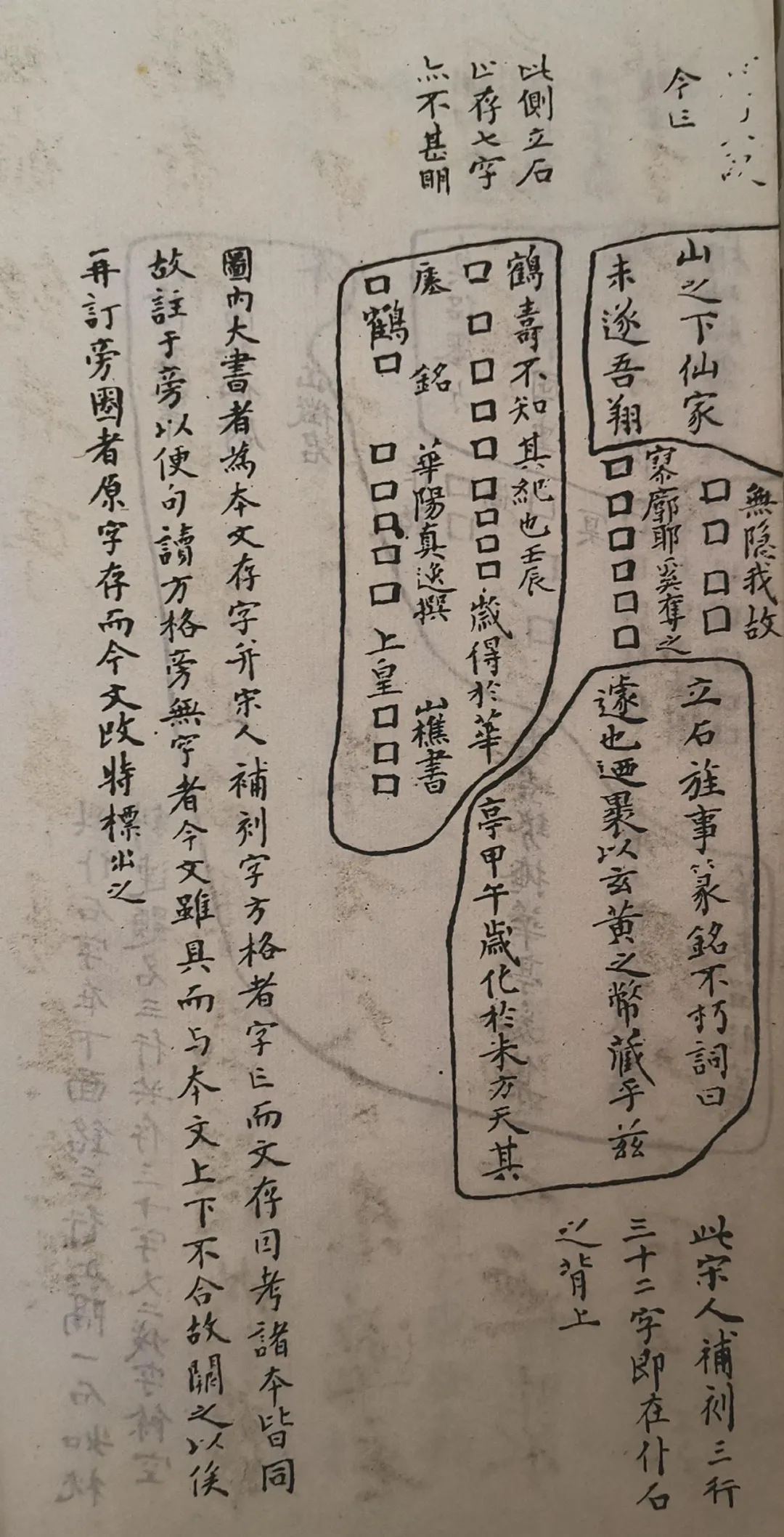

《瘗鹤铭》出水本图更有意思的是,前引文献都谓这块残石“三十字”,而潘本与出水本都是29字,缺失者为第三行末“浮丘”的“丘”字。康熙六年(1667)张弨(力臣)亲自到焦山探访,撰成《〈瘗鹤铭〉辨》一卷,书前有《瘗鹤铭》图,标记所见字迹,第三石为30字,“丘”字完好。

康熙五十一年,《瘗鹤铭》出水后之次年,汪士鋐撰成《〈瘗鹤铭〉考》,书前刻有张弨原图和出水以后的《瘗鹤铭》图,两图对比,“微”“翔”两字残损加剧,“丘”字缺失。这几个字的位置都在残石之边沿,很可能是陈鹏年打捞上岸时,磕碰造成的残损。由此可以断言,第三石“水前本”当存有“丘”字,凡无此字者,应该都是用“出水本”冒充。由此看来,“潘宁本”不仅够不上“宋拓”,甚至不是张彦生断定的“明拓”,而是用“出水本”涂填之伪品。

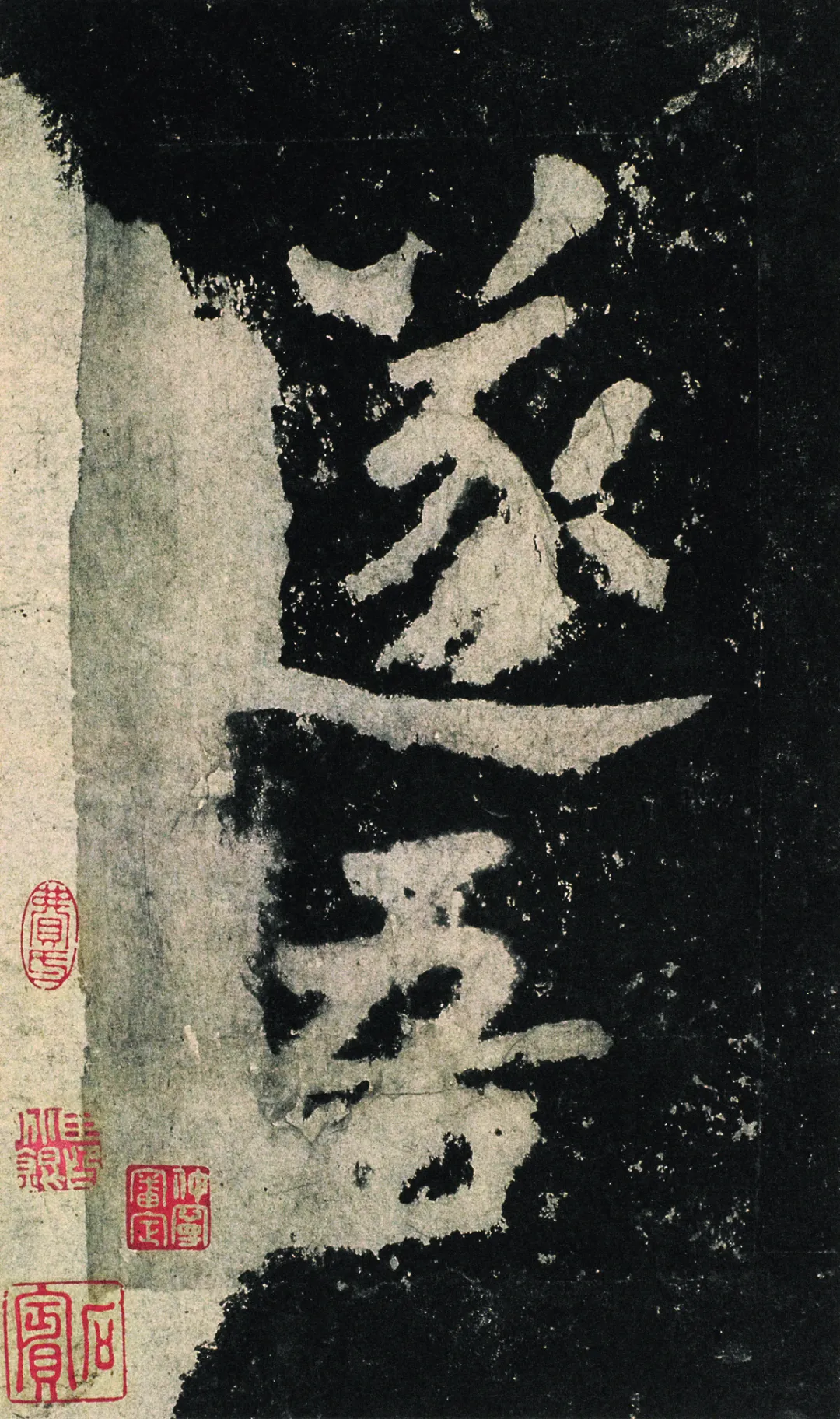

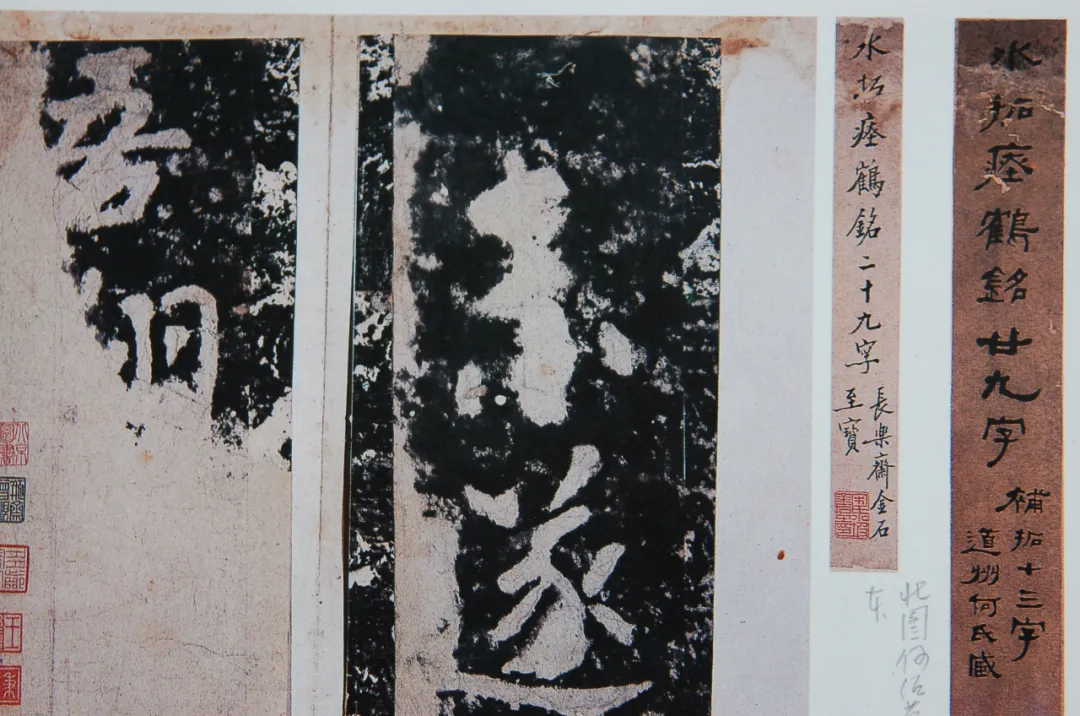

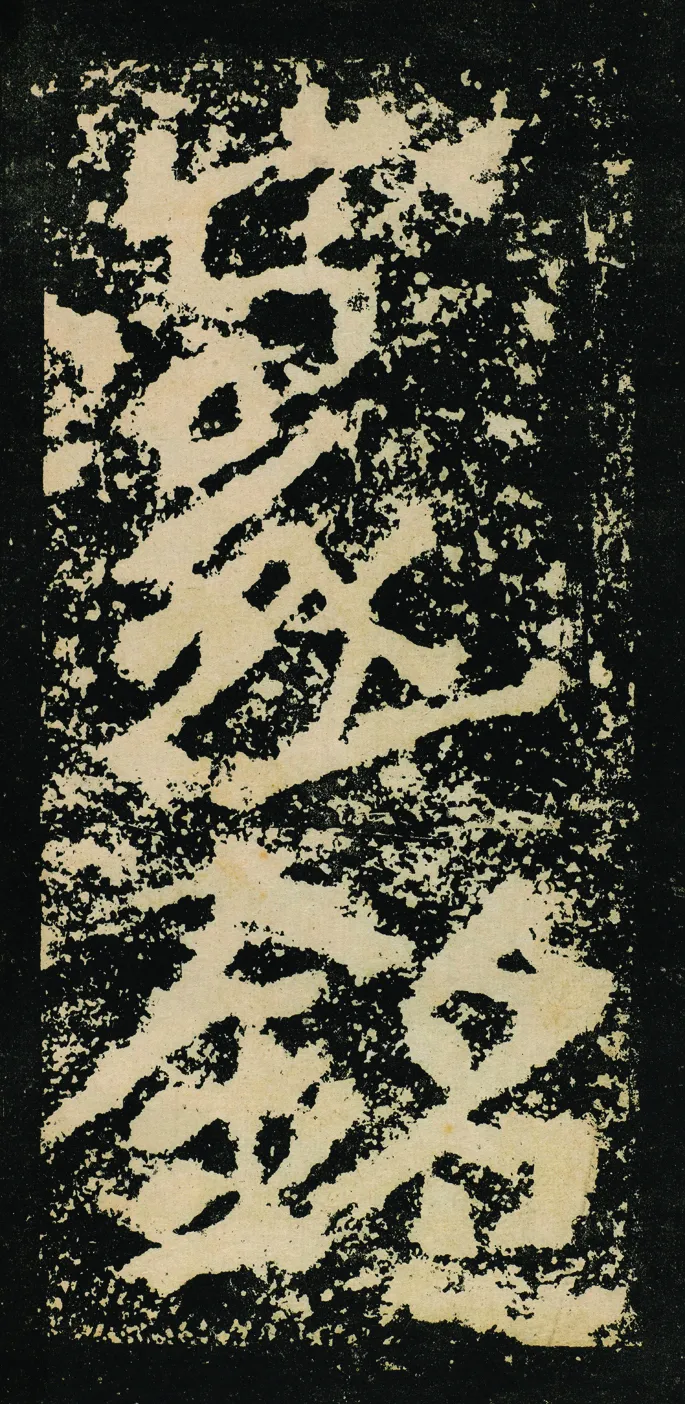

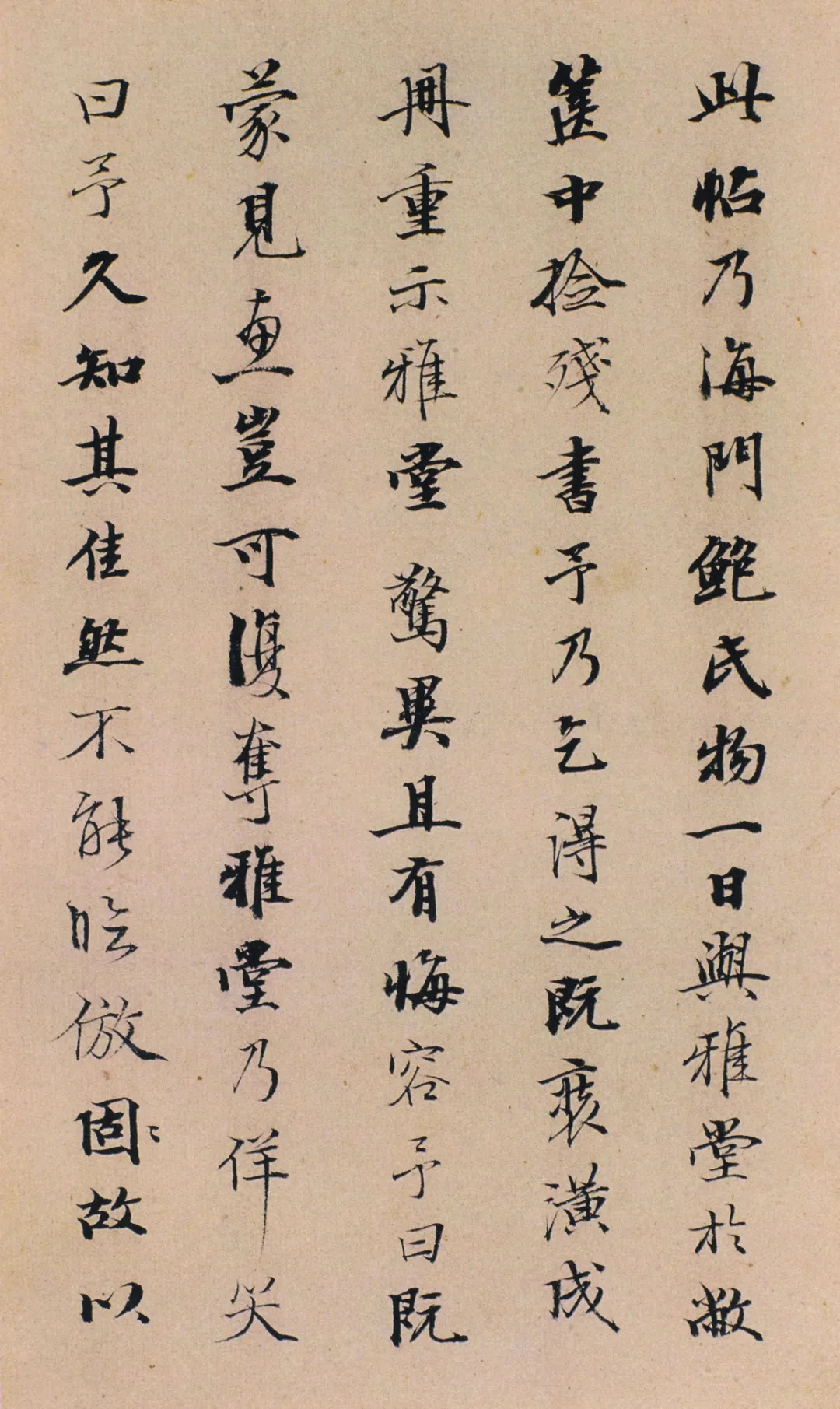

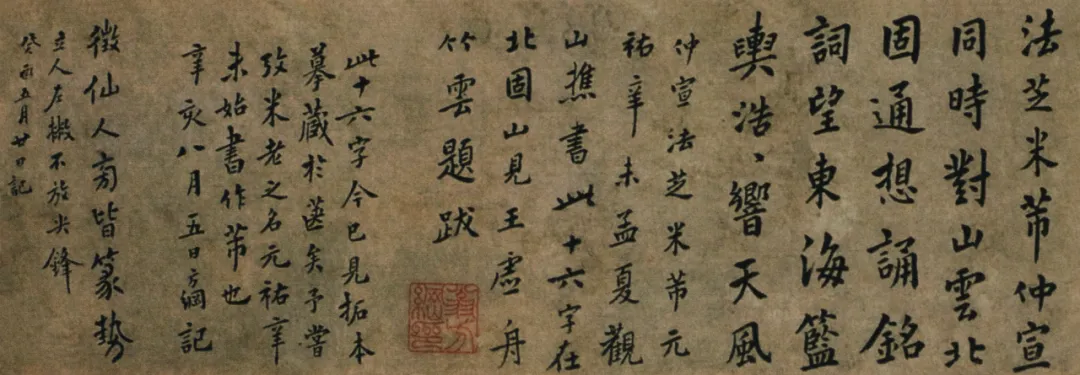

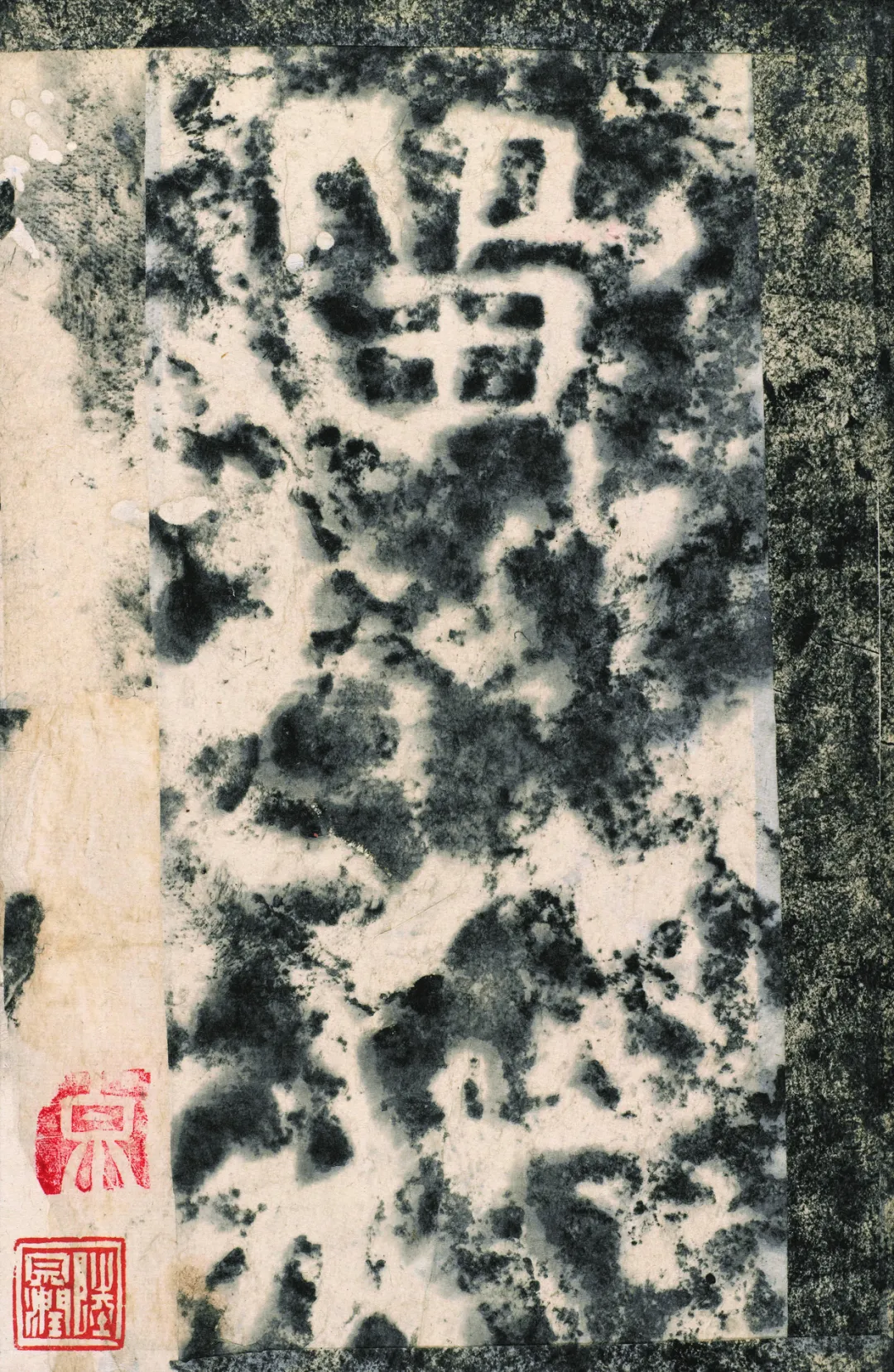

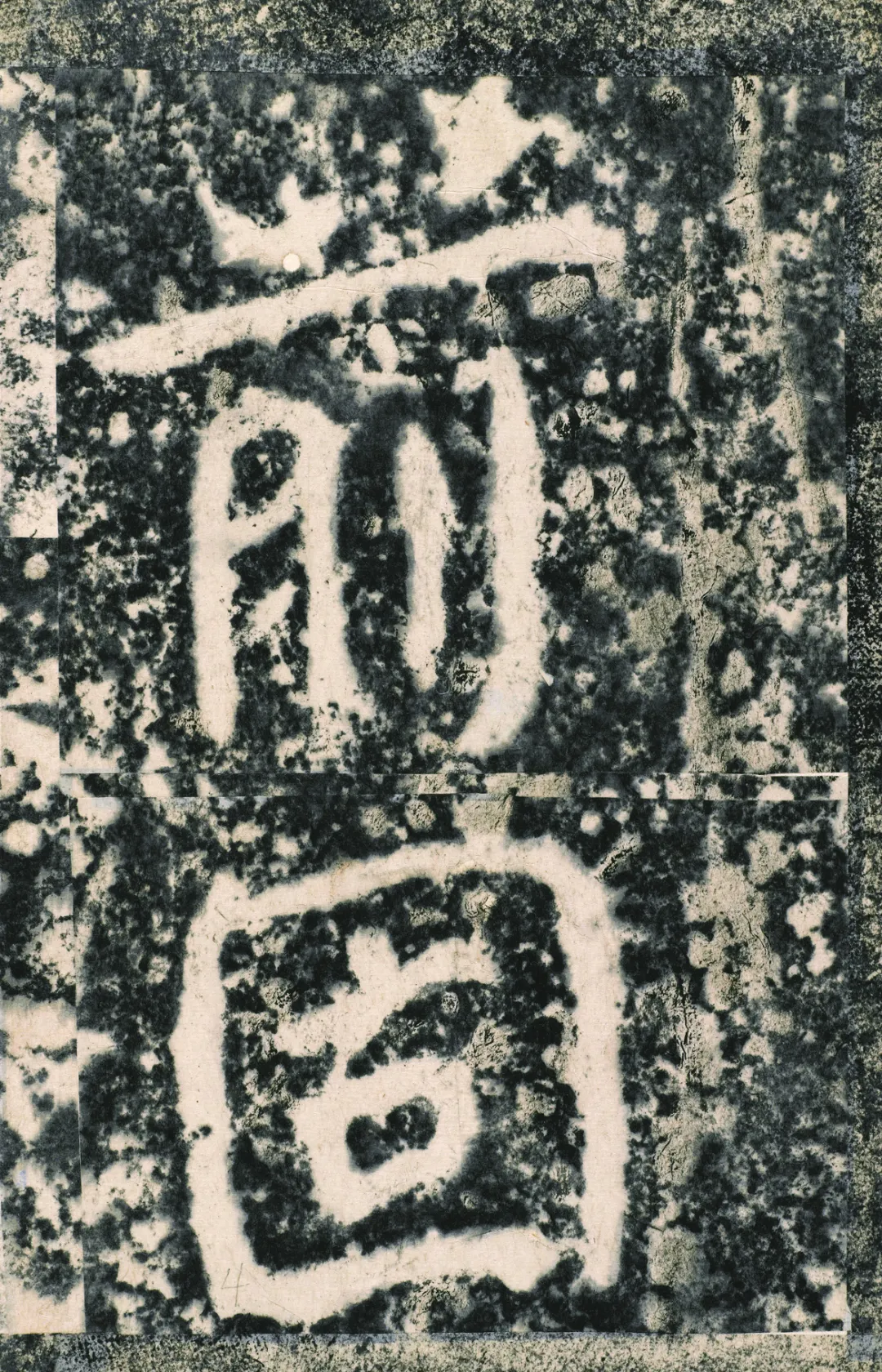

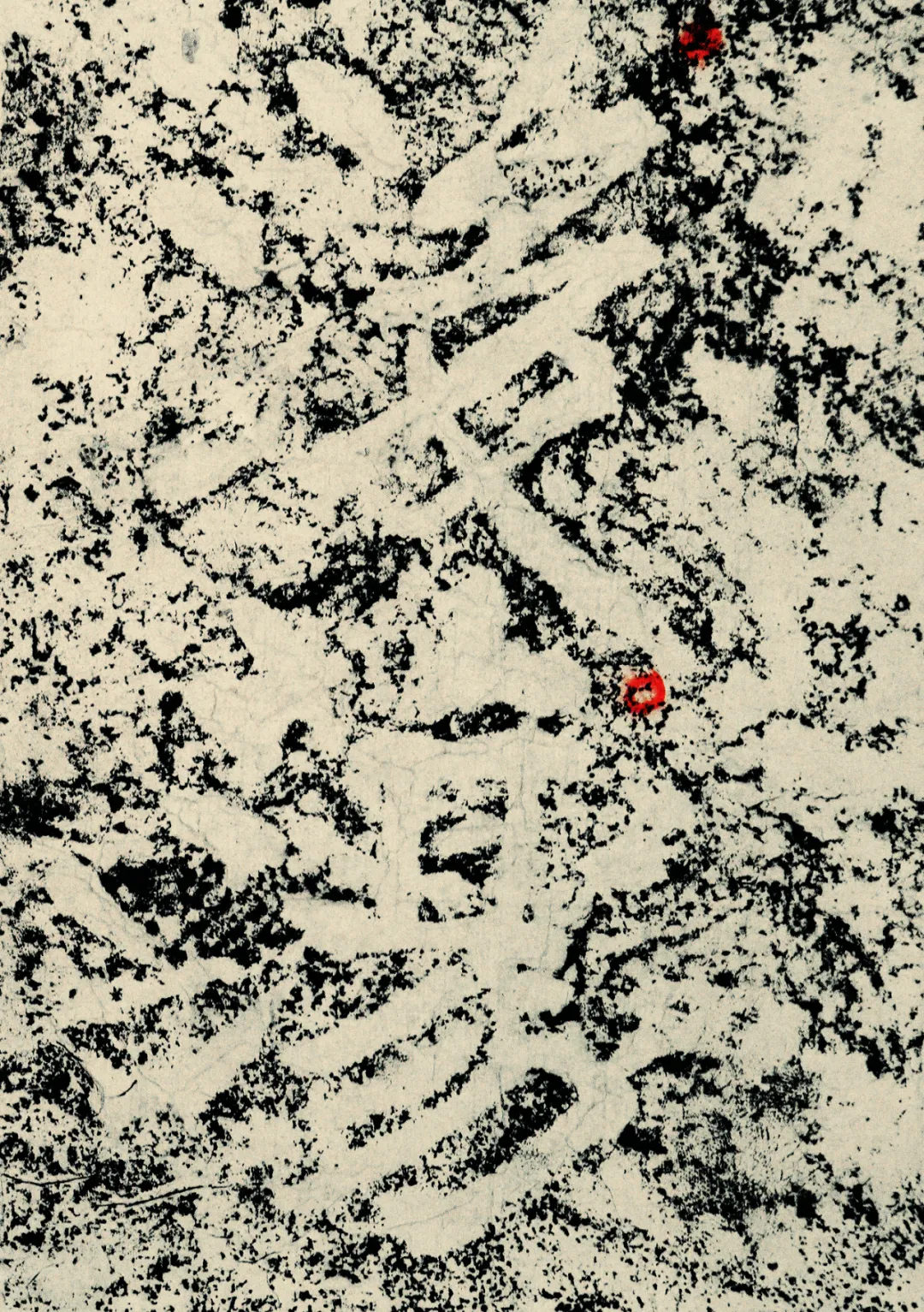

翁方纲旧藏“水前本”

翁方纲旧藏“水前本” 颜光敏藏《瘗鹤铭》“水前本”

颜光敏藏《瘗鹤铭》“水前本”……换言之,这件“徐用锡题跋本”很可能是真正出水以后“最初拓本”,当然也是现存《瘗鹤铭》拓本中年代最早者,完全可以成为“初出水本”的标准件,但绝不会是“水前本”。(详见《附记之一》)

还有两件所谓的“水前拓本”也应该纳入讨论。

翁闿运先生曾在《书谱》杂志撰“谈《瘗鹤铭》”长文,其中有一段介绍“清初颜光敏旧藏《瘗鹤铭》仰石明拓未剪本”。

……由此判断,拓本上白文“颜光敏印”,一定是不良碑帖商人弄得狡狯,诱人上当而已。(详见《附记之二》)

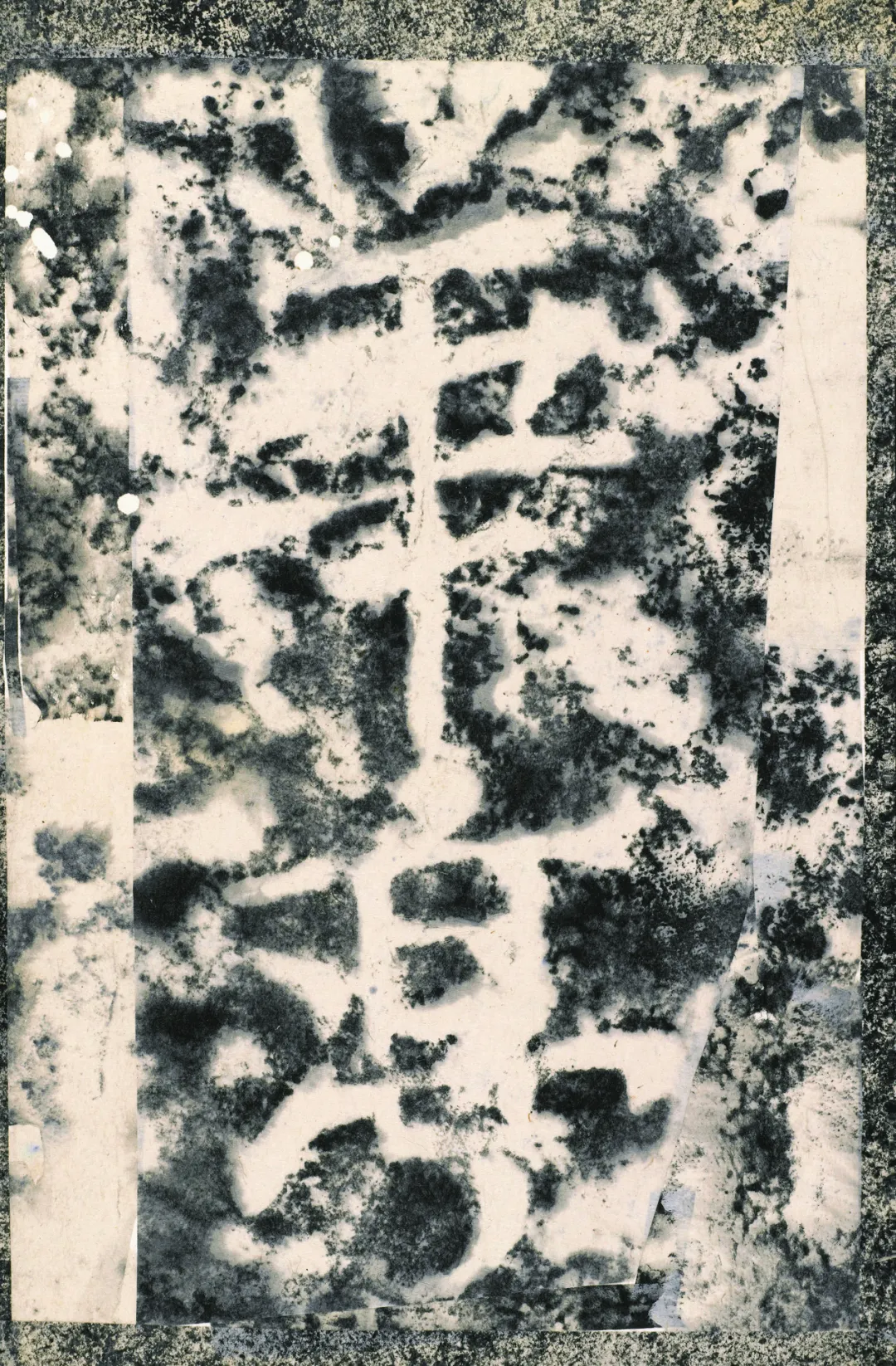

再一件是有正书局石印的杨宾题跋本。

……综上所述,这本有杨宾题跋的所谓“水前本”《瘗鹤铭》,应该也是后人用“出水本”伪造,其上的杨宾题跋并手绘碑图皆属伪造。(详见《附记之二》)

《瘗鹤铭》残石打捞纪实

文丨丁超

《瘗鹤铭》残石在江中被发现后,打捞成为萦绕在文人和书法爱好者心中的一种情结,几百年来不断有零星打捞工作。北宋庆历八年(1048),润州太守钱彦远在焦山脚下发现两块《瘗鹤铭》残石,建宝墨亭陈列保护,邀请苏舜卿、苏颂等名流赋诗纪盛;南宋淳熙年间,有人曾在江中打捞出有刻字的残石;清康熙年间,苏州知府陈鹏年募请二人,沿焦山江畔逐寸寻探打捞,终得残石5方,共93字(其中11字不全),旋即拼复还原,并在定慧寺侧建亭置之。这是《瘗鹤铭》打捞史上最重要的一次发现。从此千年古碑摆脱了被江水淹没泥沙冲击的厄运。

2008年,镇江市政府开始对城市北部滨水区进行全面规划、清淤。为配合此次清淤工作,2008年10月8日至11月20日,由镇江市政府牵头,镇江市文化局和市水利局具体实施,镇江博物馆、镇江焦山碑刻博物馆和镇江市水利局联合组队再次对焦山西麓《瘗鹤 铭》碑刻遗落残石进行水下发掘打捞。

由于设备和经费等原因,2008年发掘打捞时发现《瘗鹤铭》崩裂的山脚下江水里仍有4 块(编号 10JY001-004)疑有文化痕迹的巨石无法翻动。焦山《瘗鹤铭》残石2008年打捞成果发布后,引起了国家有关部门的高度关注,交通运输部救助打捞局、上海救助打捞局相关领导亲自带队来现场勘察,并提出了帮助打捞《瘗鹤铭》残石的初步设想。2009年6月15日,上海救助打捞局领导又亲自带队来现场考察了航道,镇江市水利局266修建了巨石搁置平台。2010年5月,《瘗鹤铭》发掘打捞工作再次启动,至当年6月全面顺利结束,历时1个月。

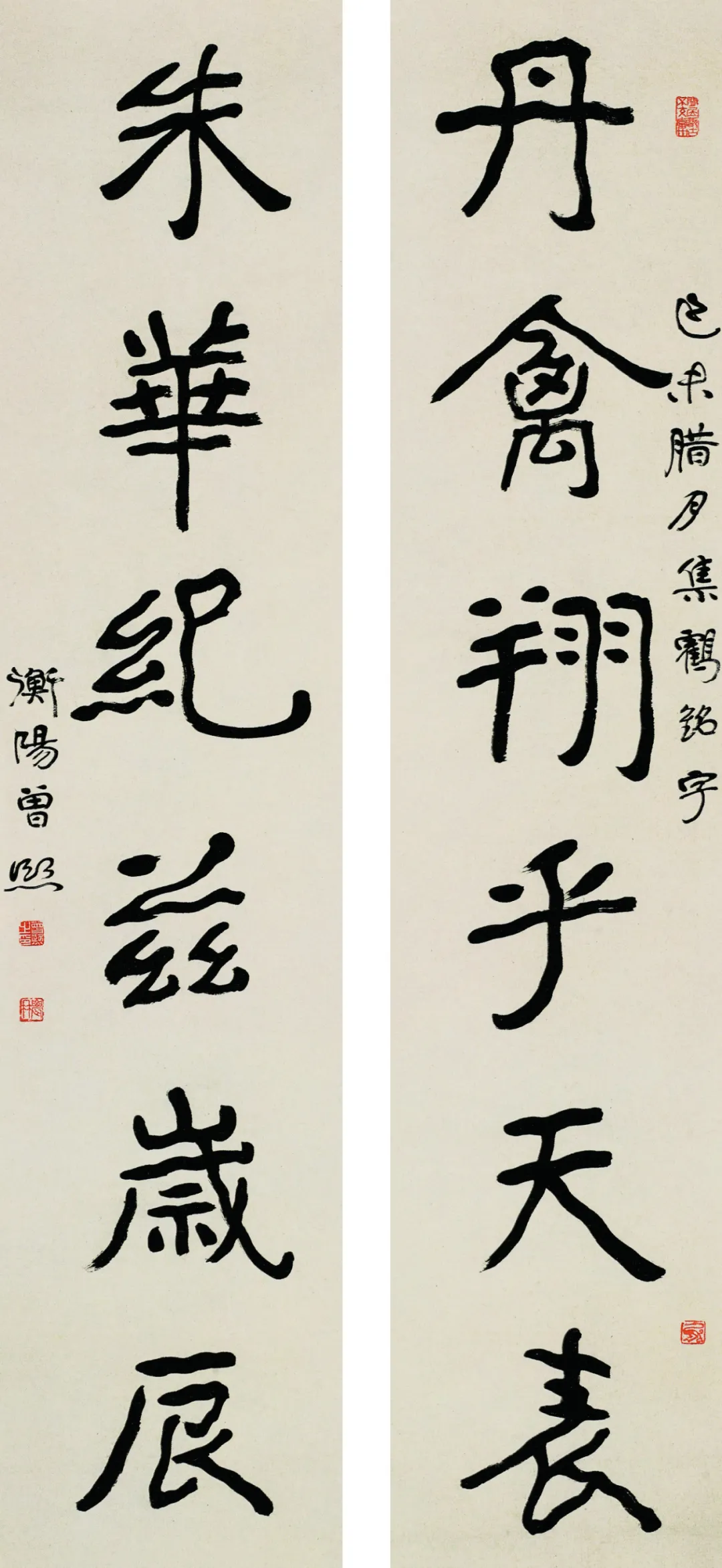

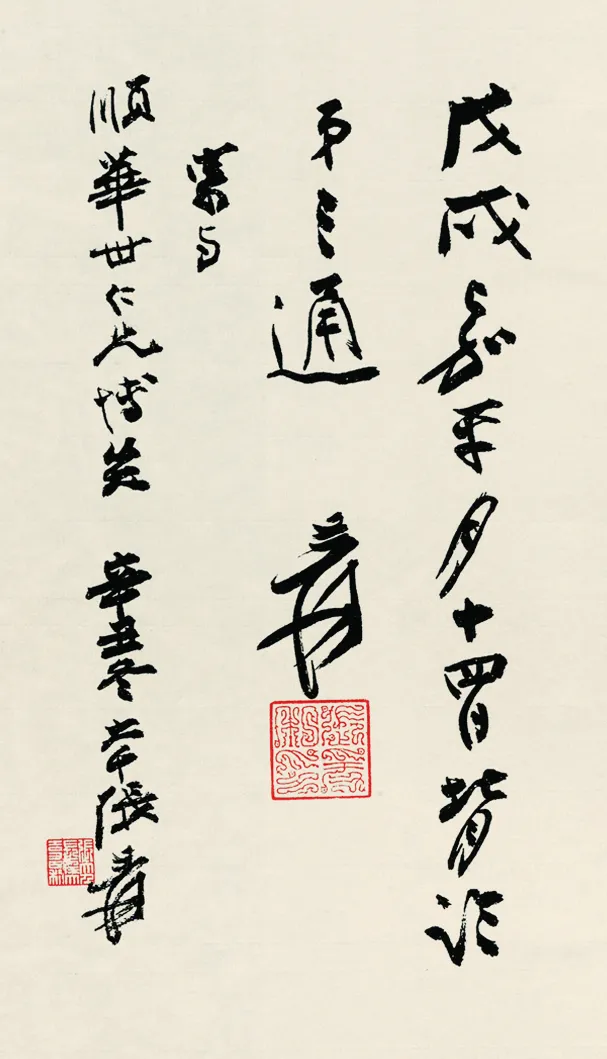

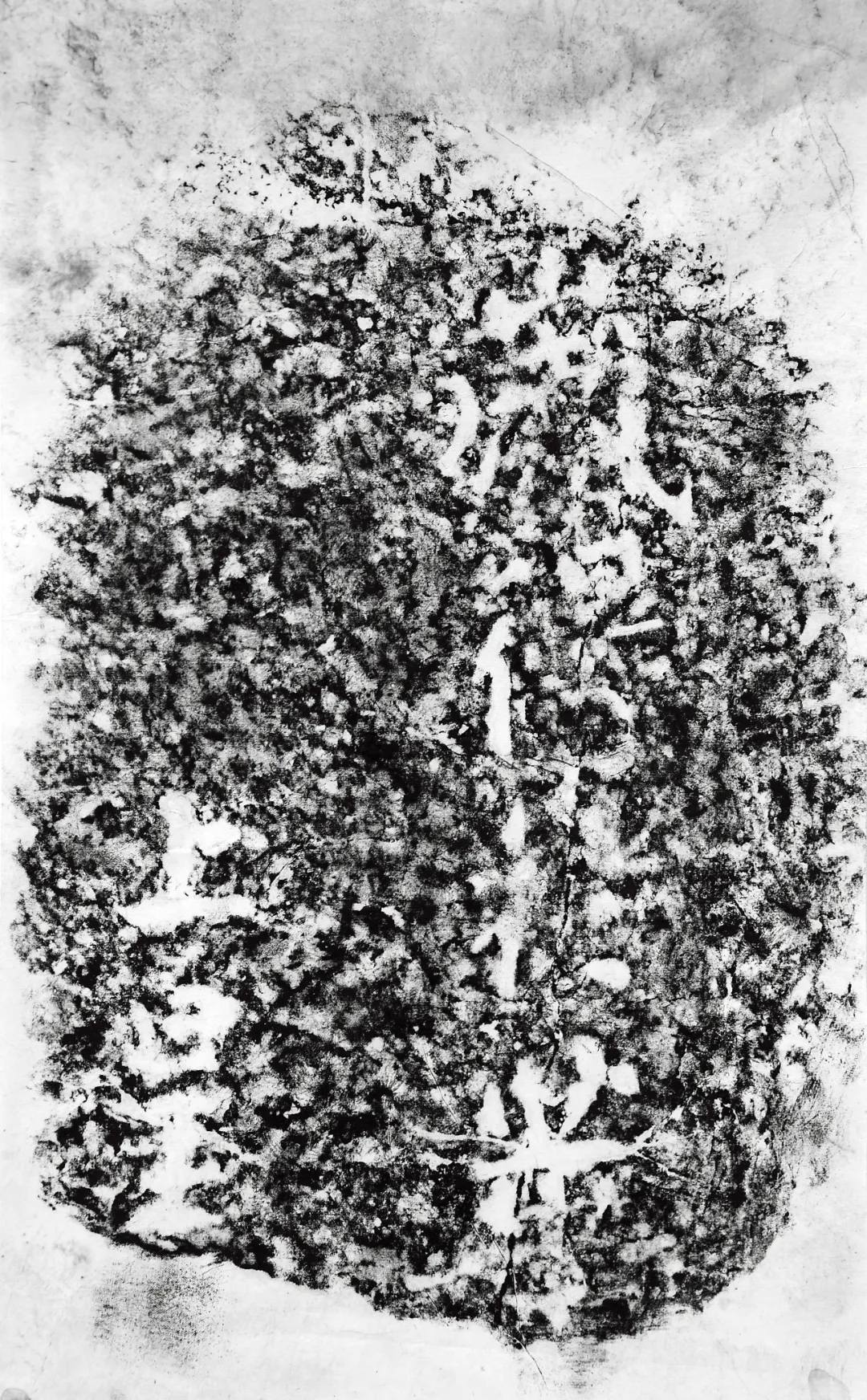

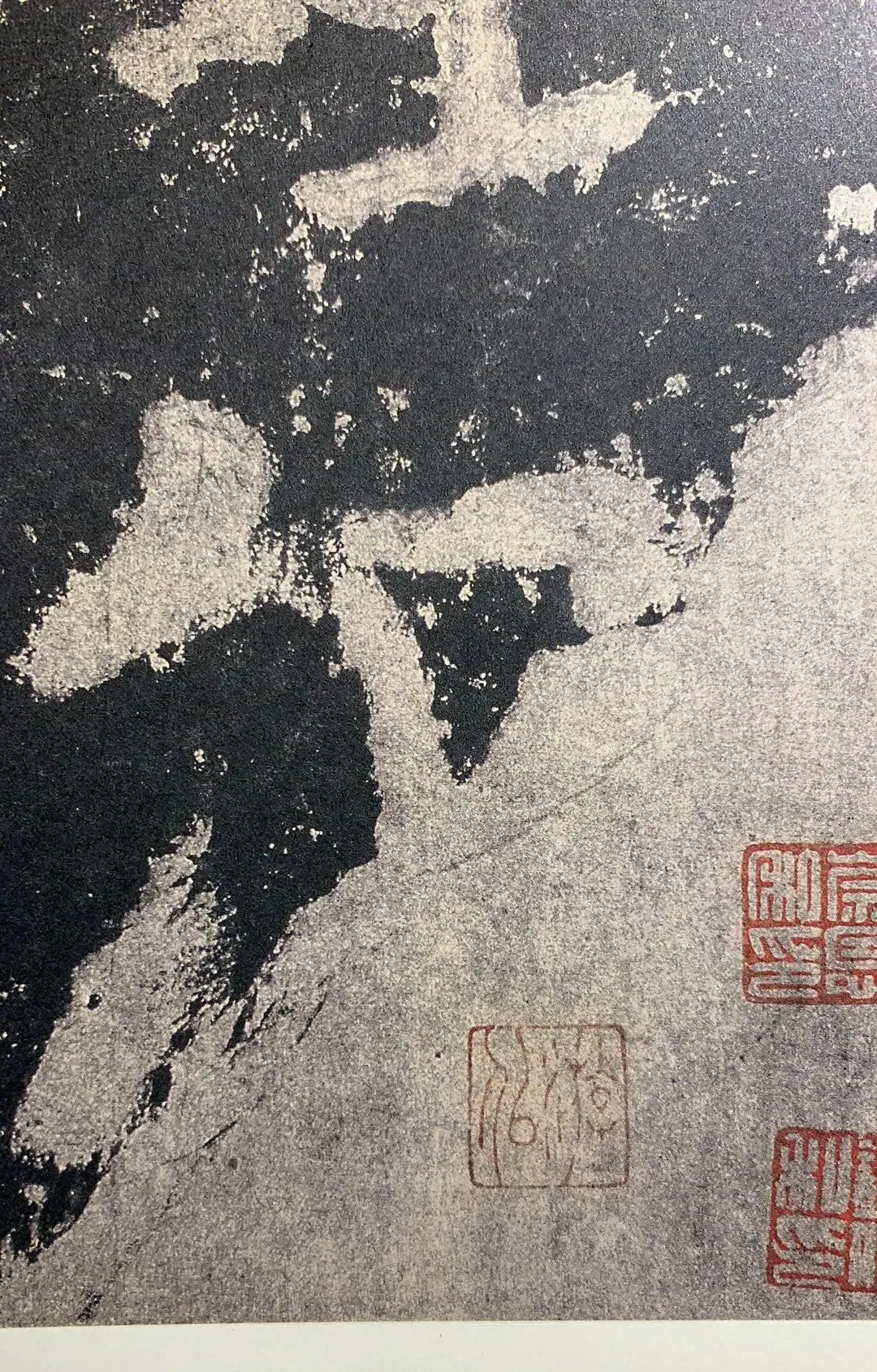

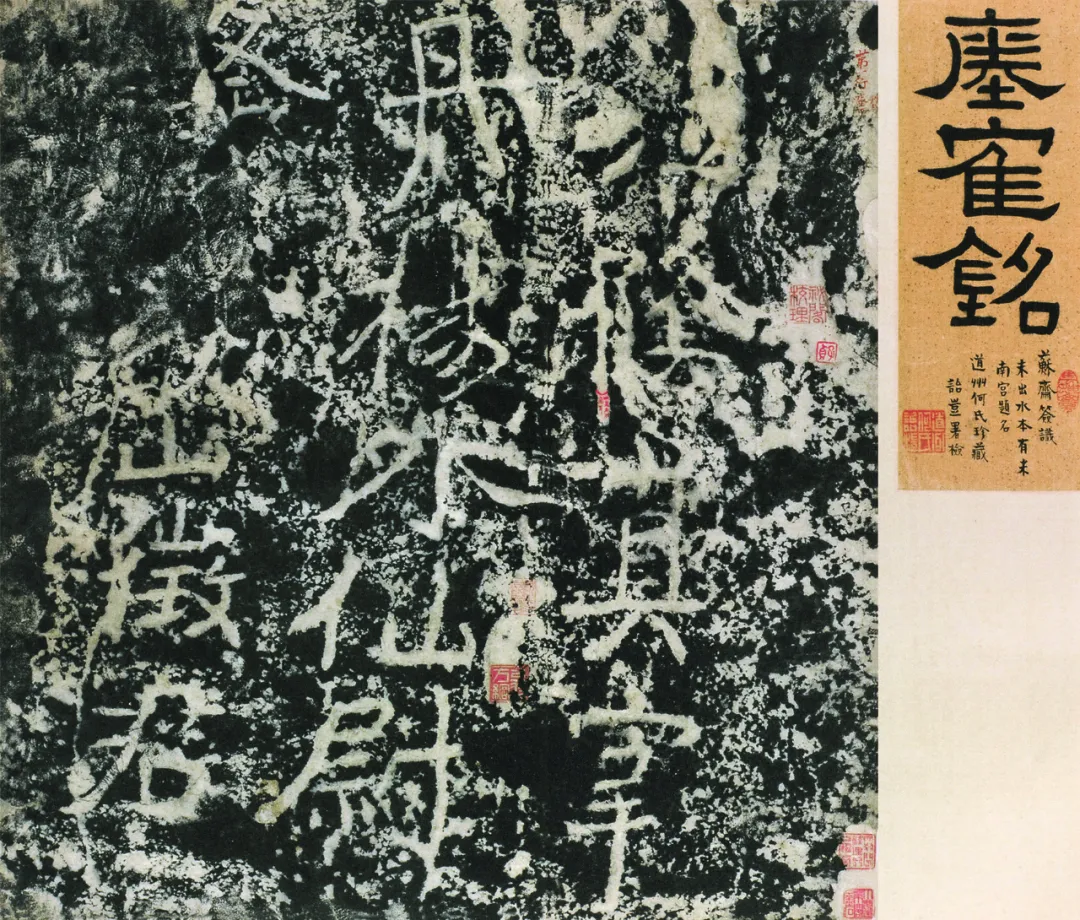

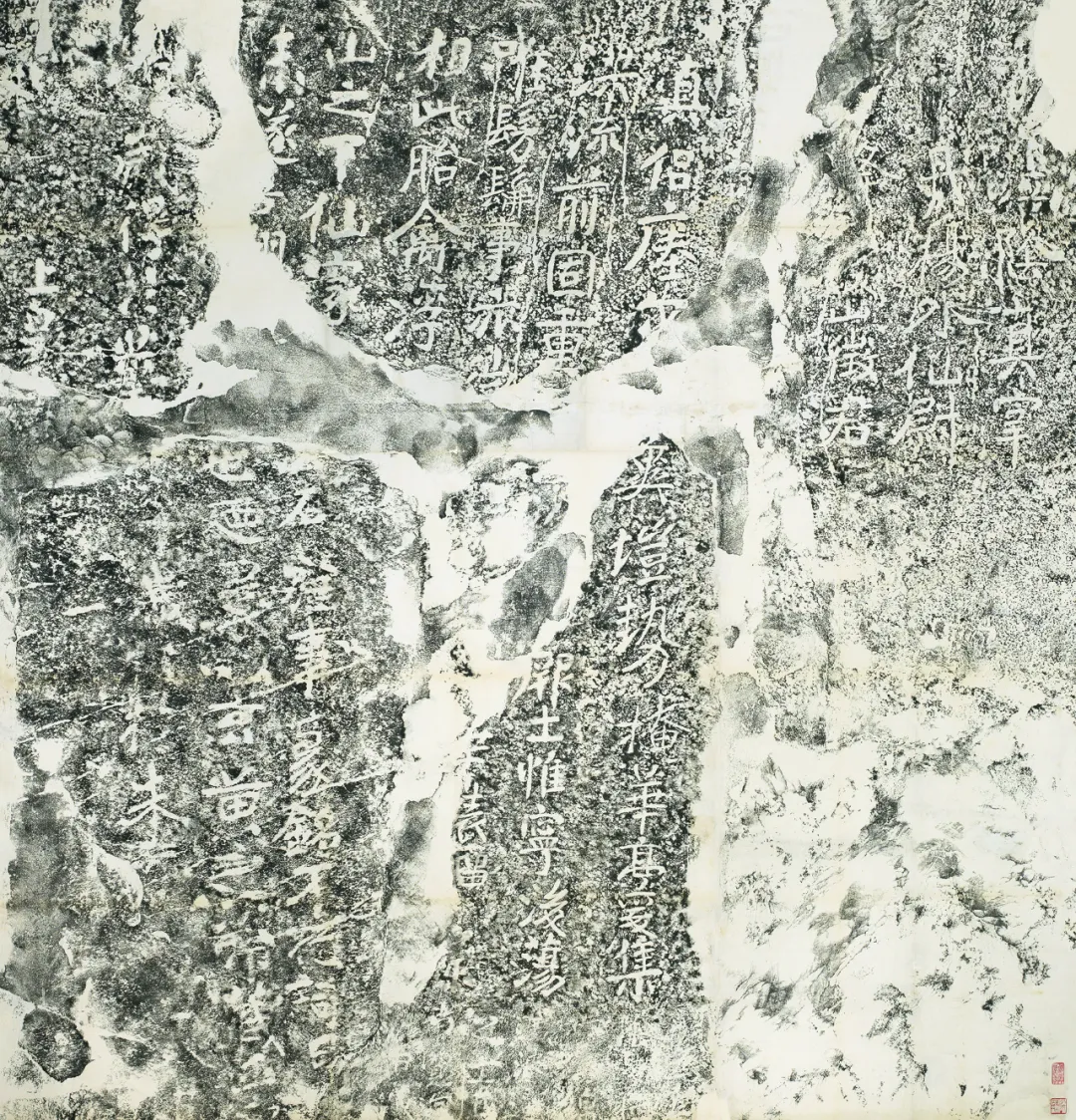

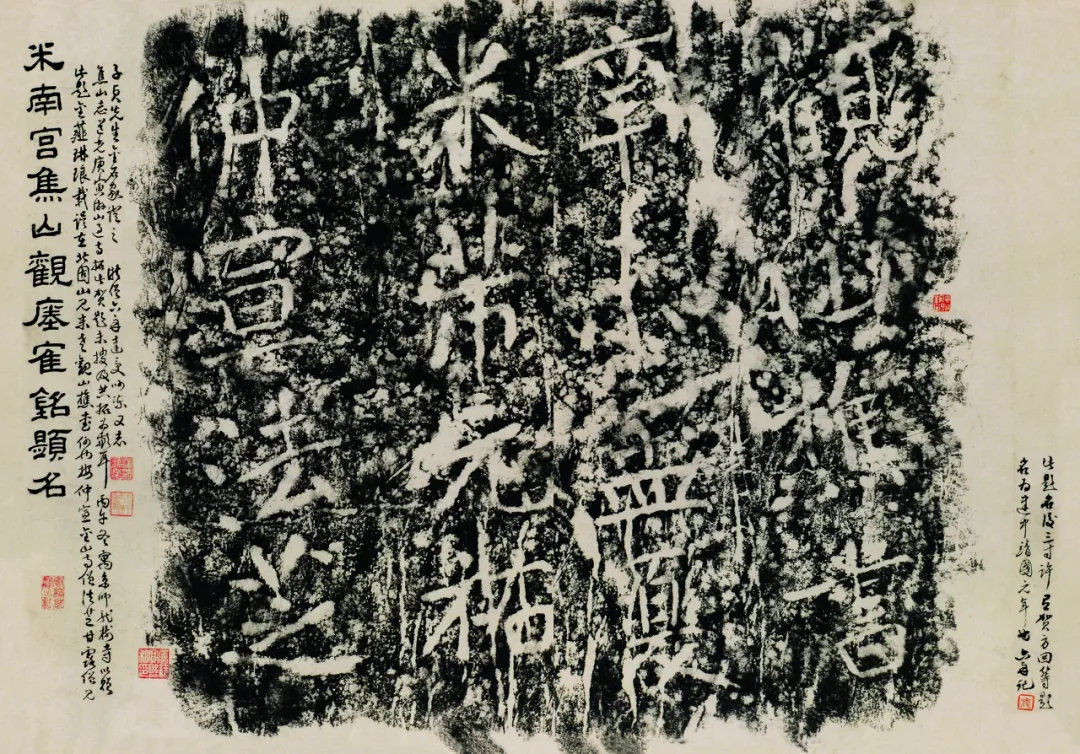

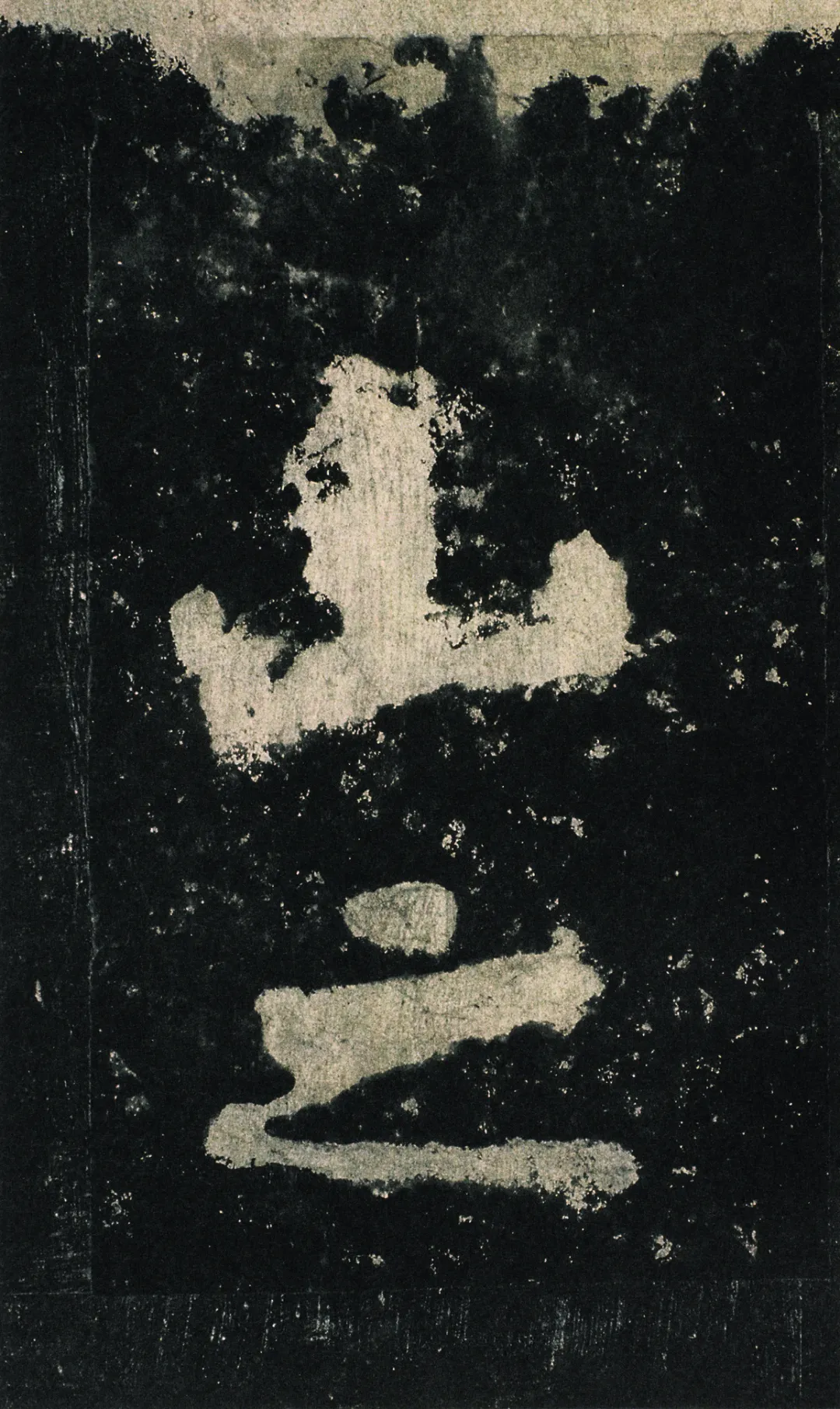

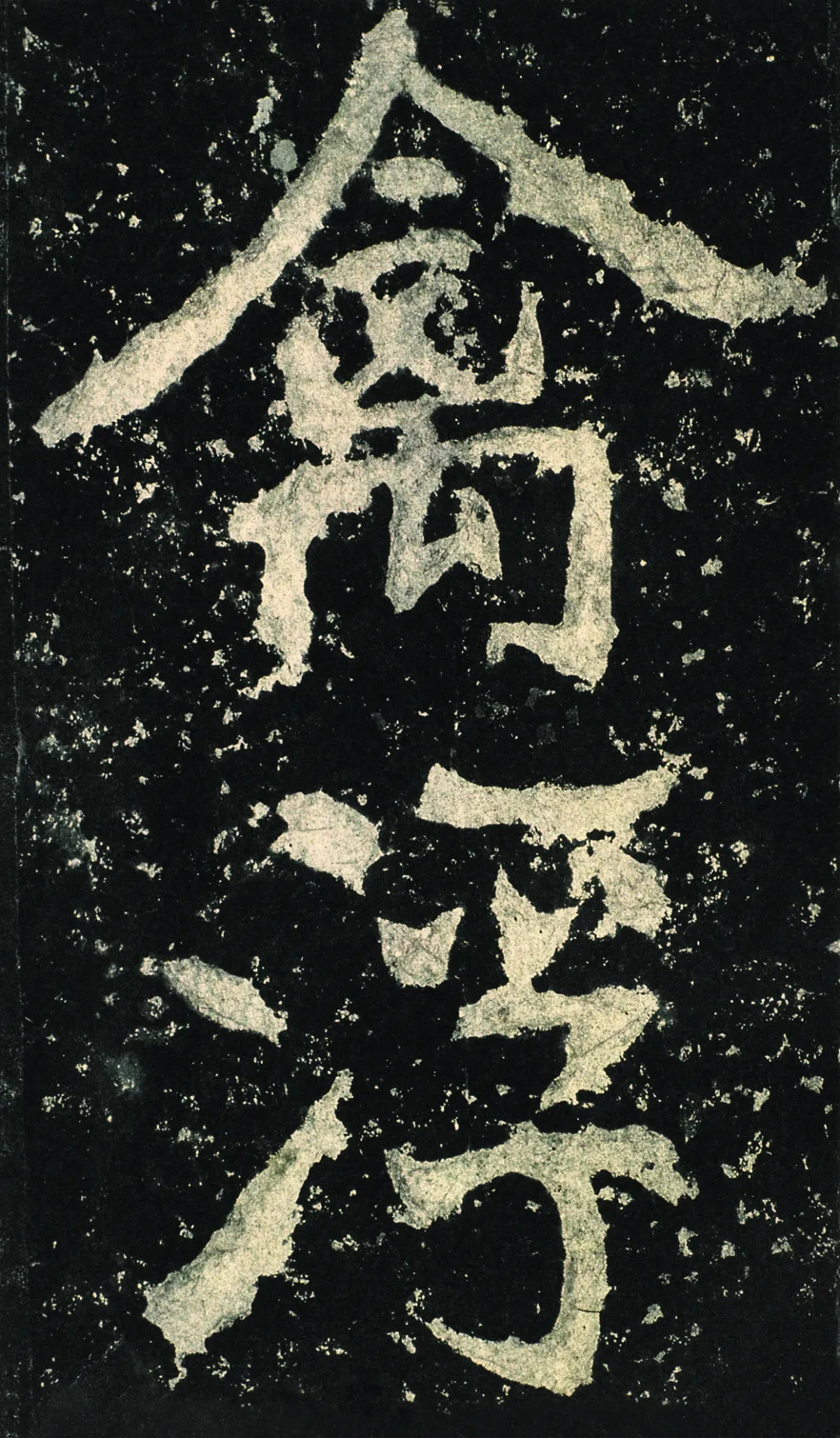

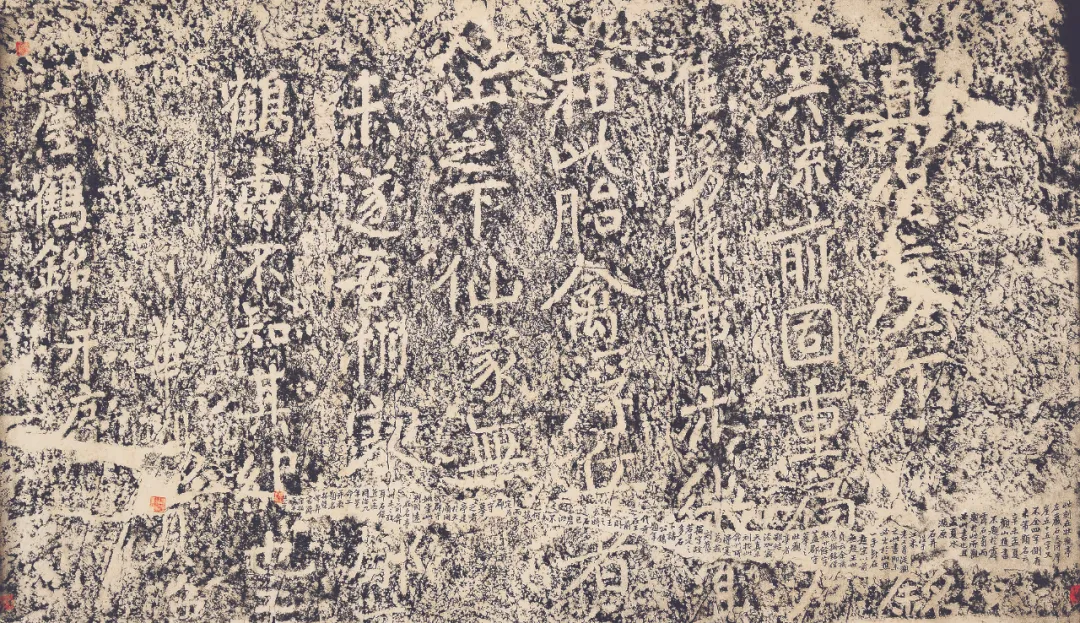

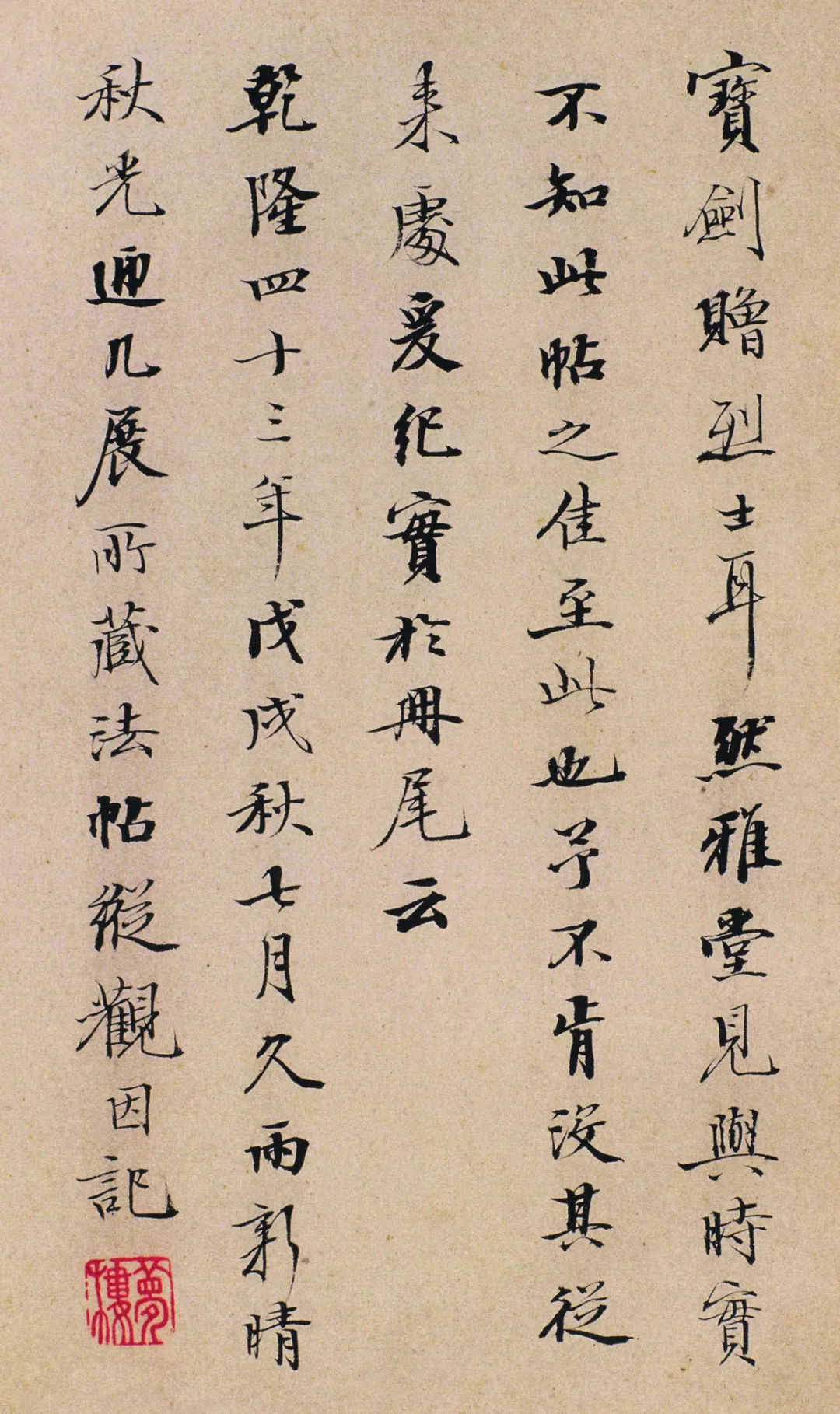

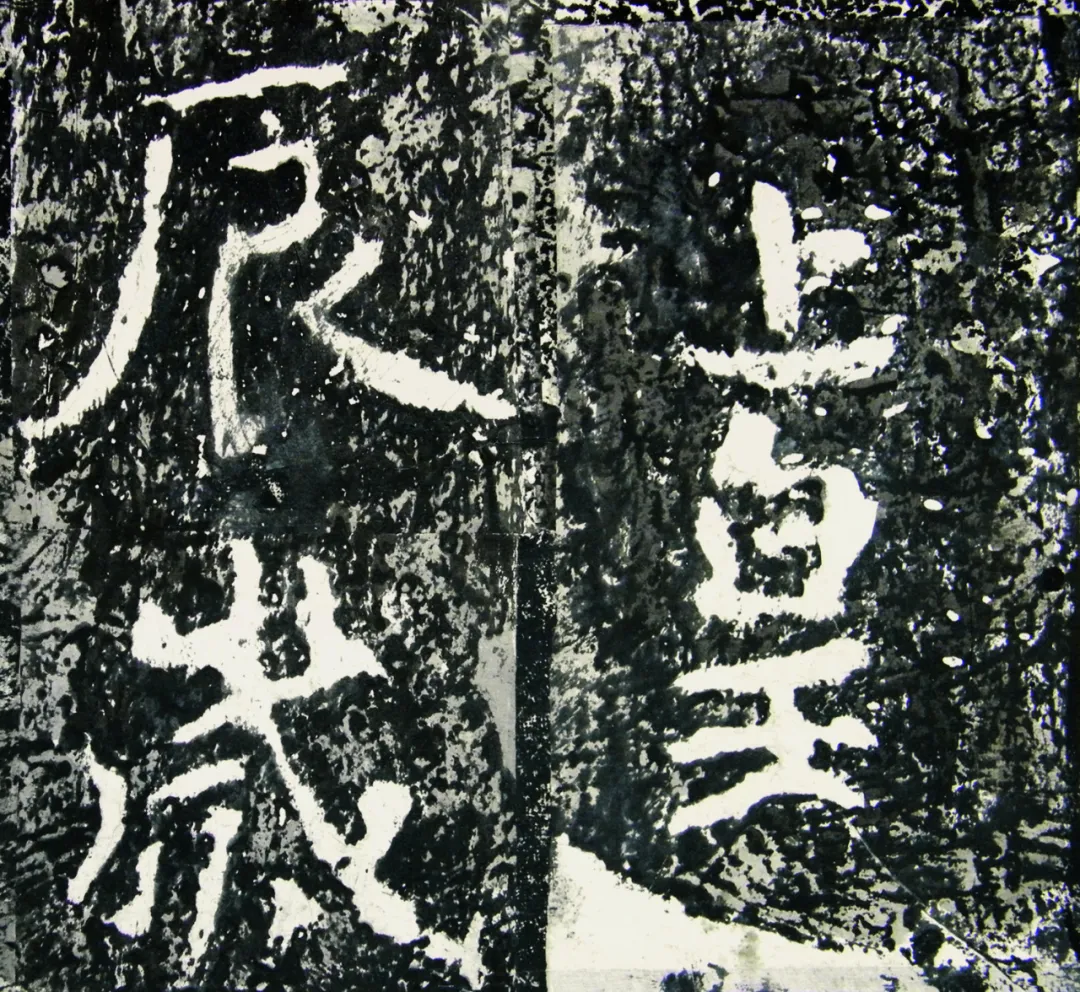

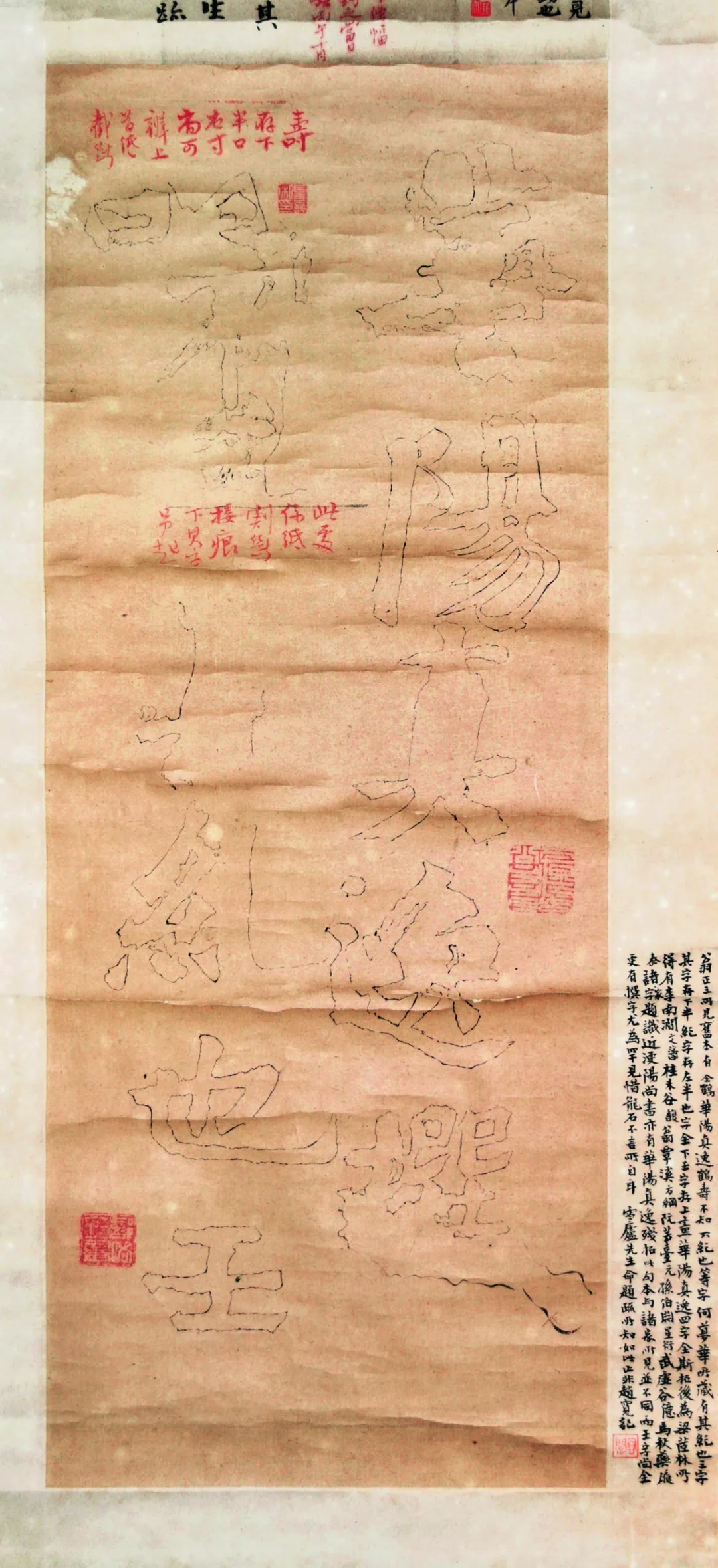

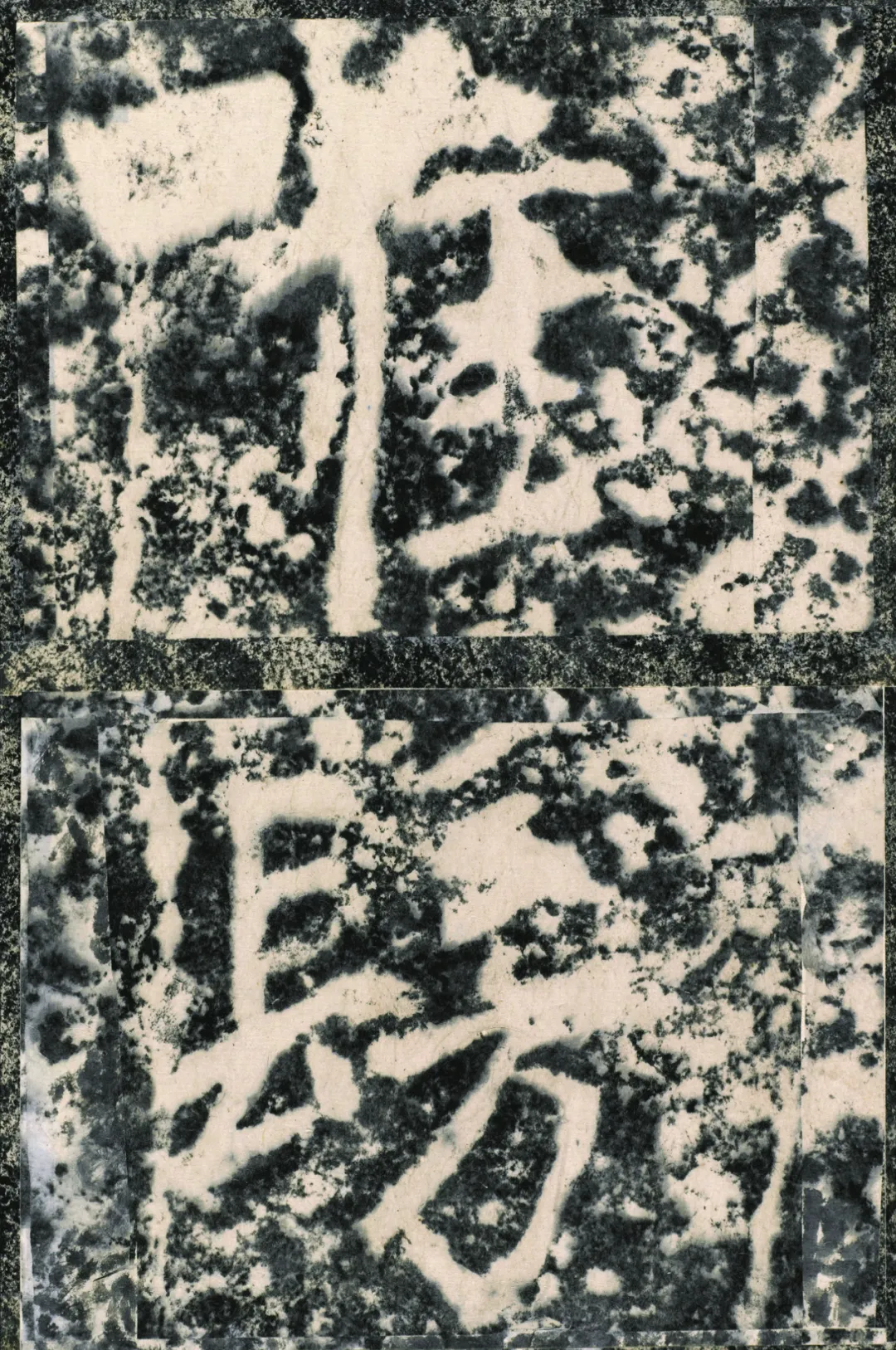

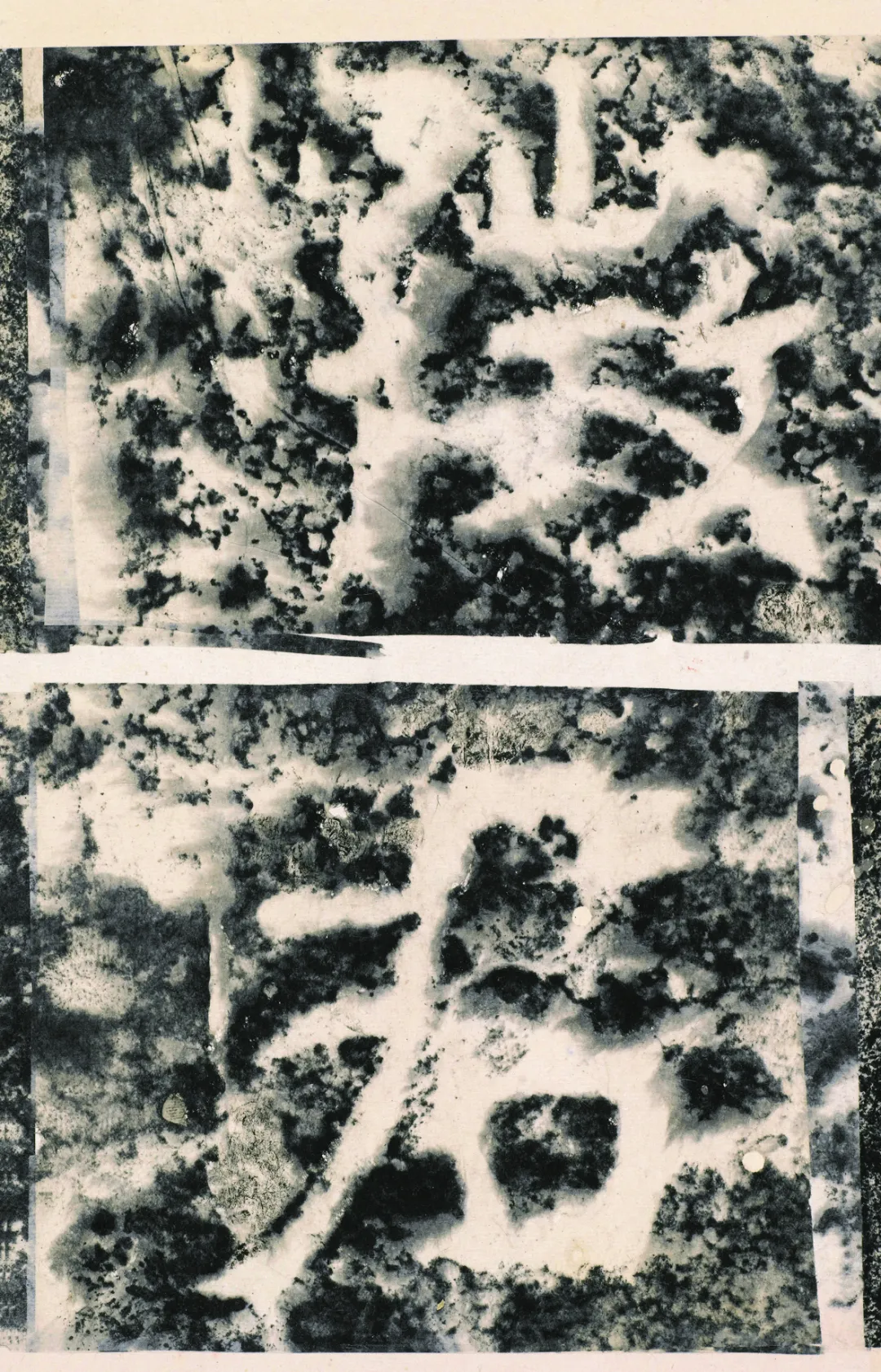

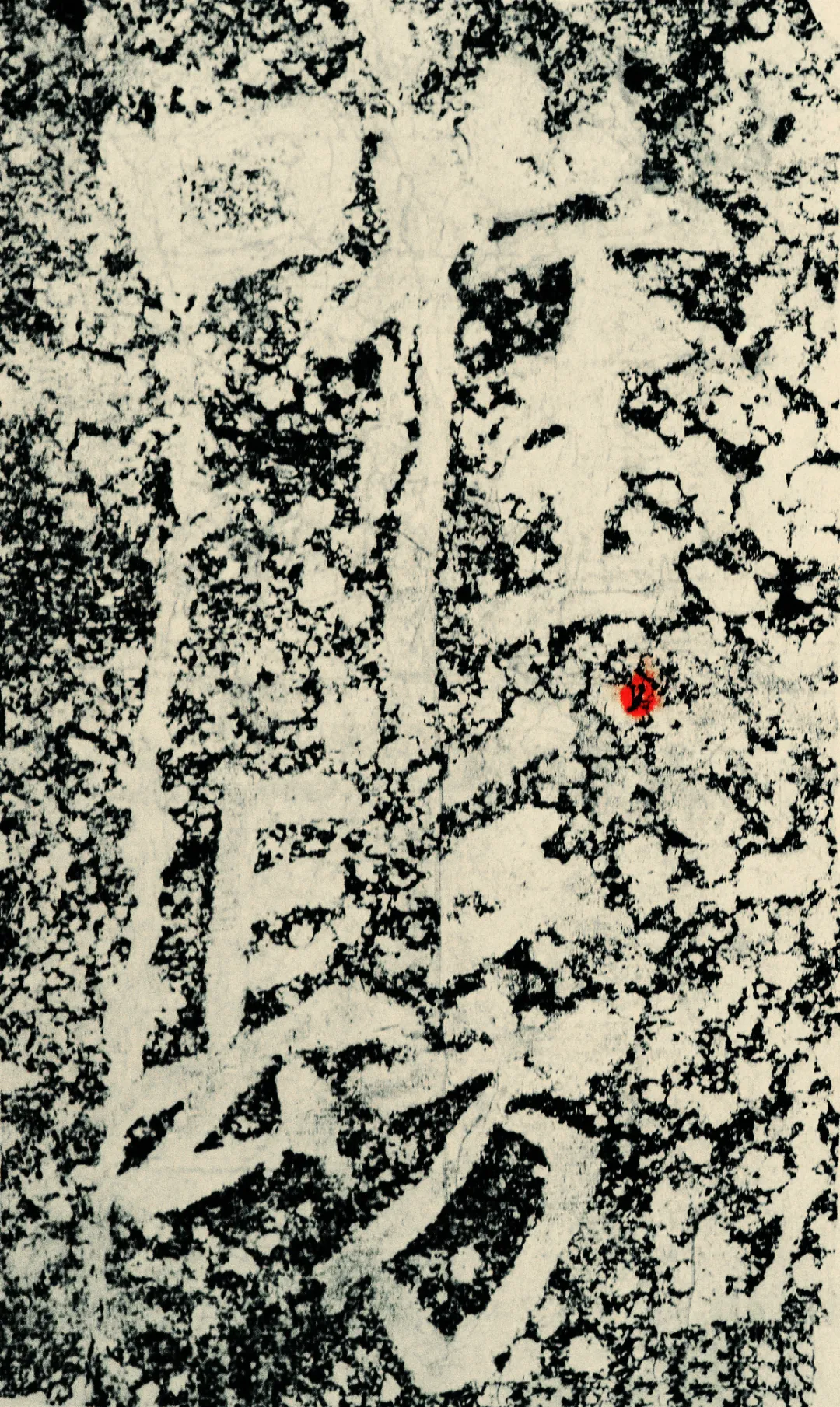

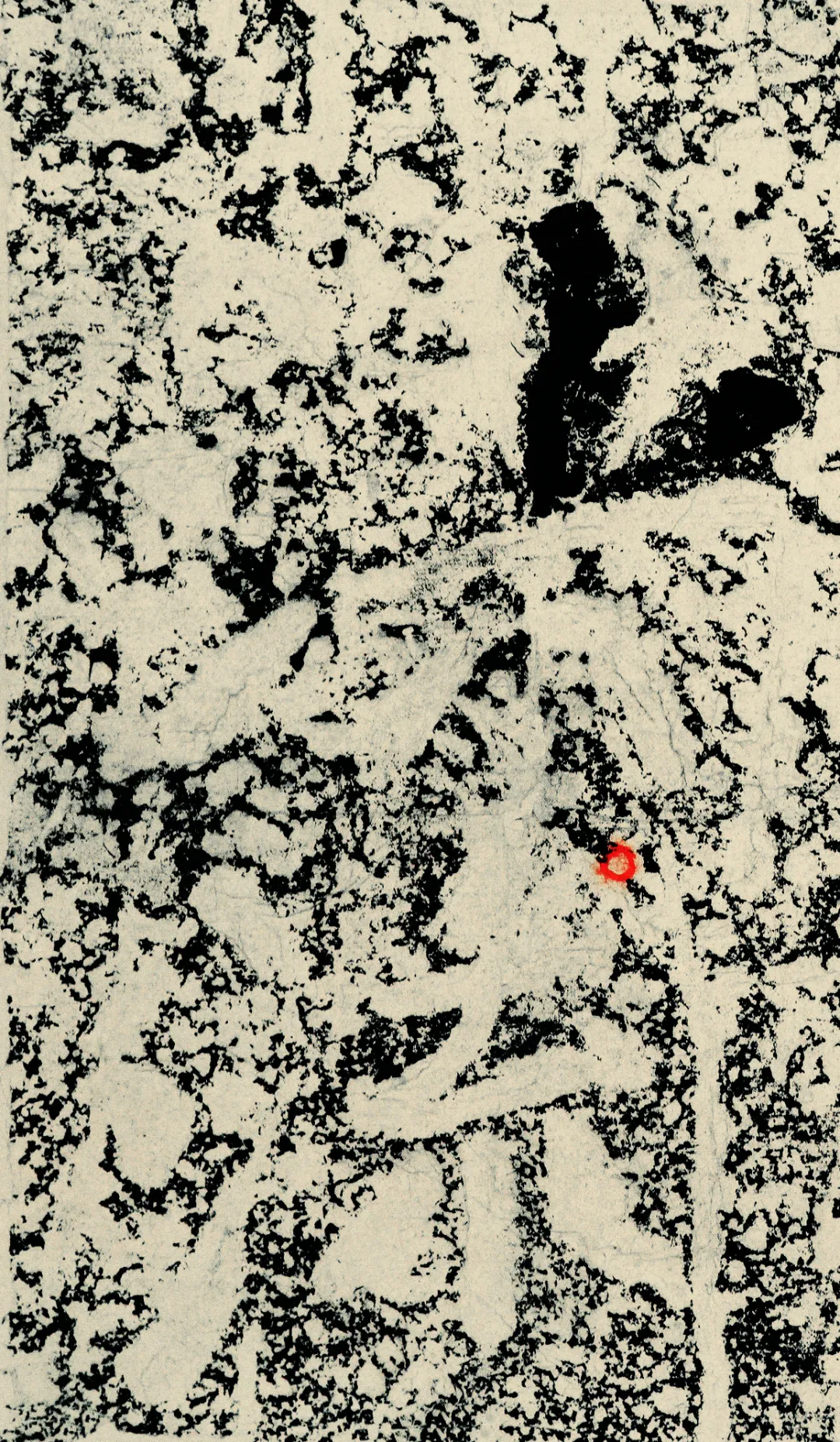

《瘗鹤铭》出水后初拓 纸本立轴

《瘗鹤铭》出水后初拓 纸本立轴

172cm×164.5cm(北京匡时国际拍卖供图)

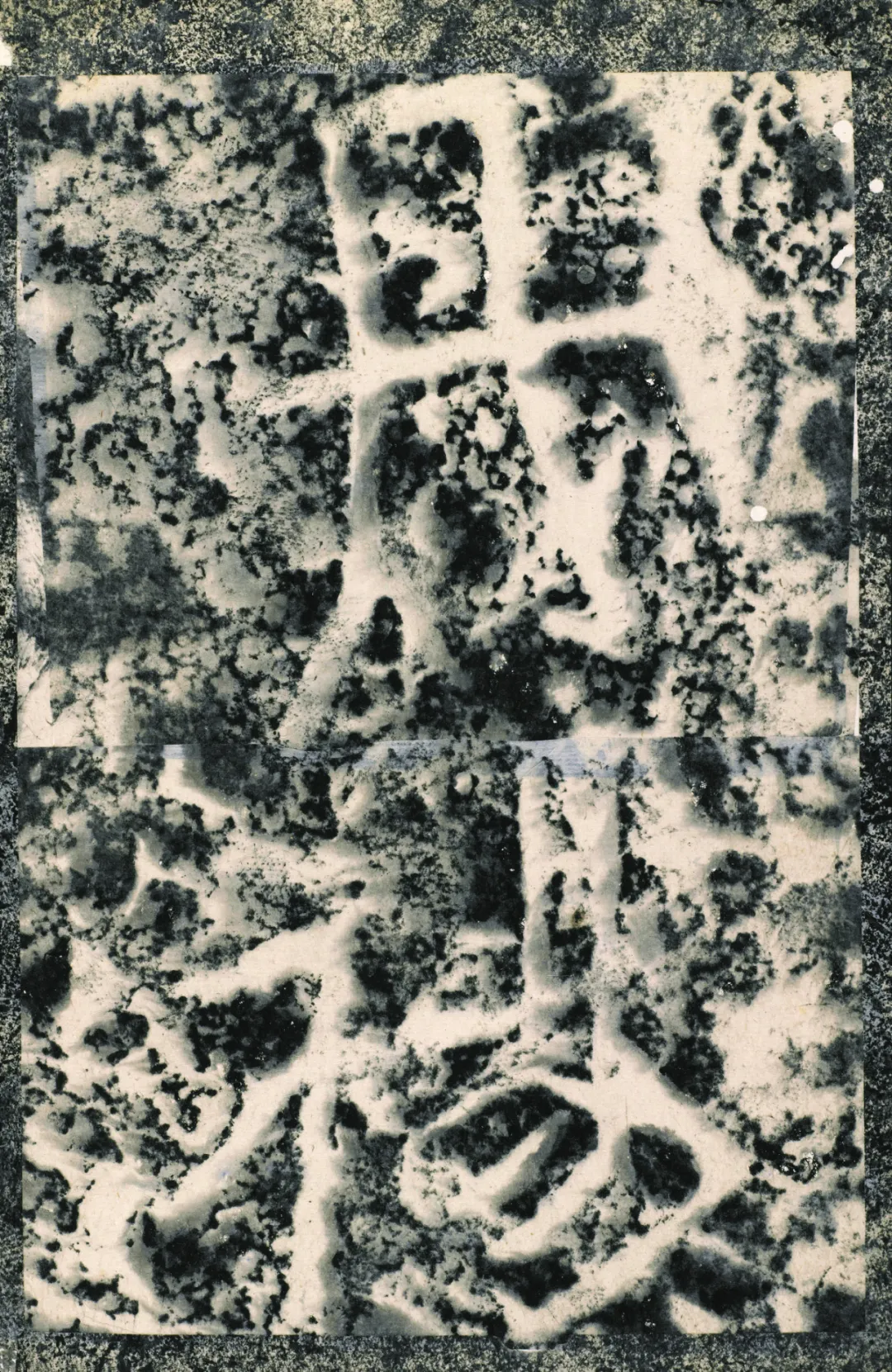

发现《瘗鹤铭》残石赝拓伪本

文丨陈郁

除却上述3种赝拓伪本(“杨宾旧藏本”“汪士鋐毛怀杨澥递藏本”“何元锡梁章巨递藏本”),笔者发现另有两种亦流传稍广:一民国神州国光社珂罗版印《旧拓〈瘗鹤铭〉》,92字本,改琦题签,赵魏题耑,陈宝琛等题跋,王壮弘认为其“以出水后拓本涂描而成,‘鹤寿’等字亦重刻本配补”。一民国有正书局珂罗版印《〈瘗鹤铭〉水拓本》,102字本,存“鹤寿”“纪也”“华阳真逸”等字。王壮弘认为其“以近拓及影印本拼凑涂描而成。张叔未跋从别处移来,碑图是石印。吴东发题签及六舟题记皆伪。此底本,1963年余于狄平子后人处得见”。

“恐非右军不能”——析清人论《鹤铭》书风的“倾王”现象

文丨潘美云

《瘗鹤铭》与陶弘景关系考

文丨梁少膺

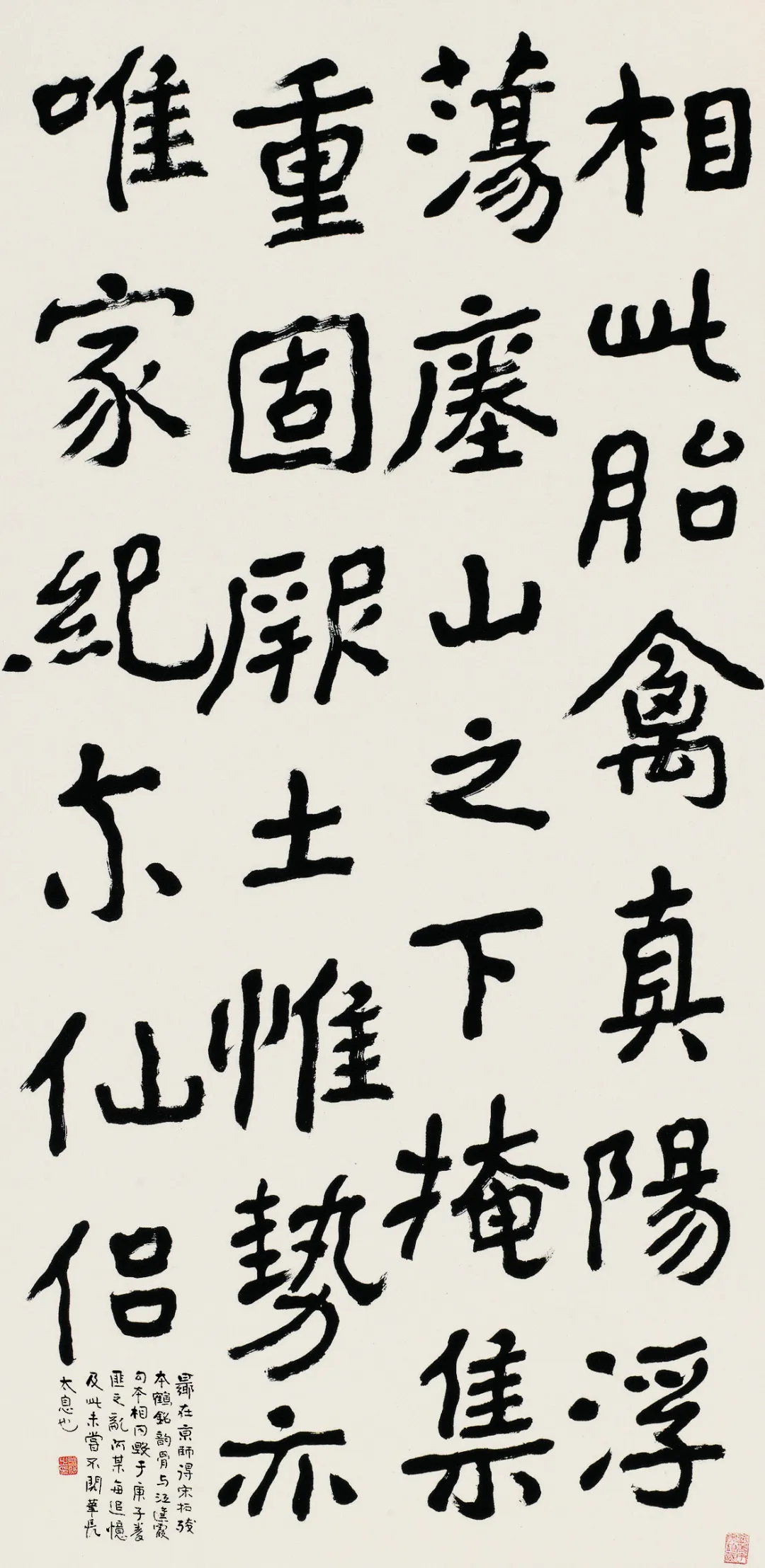

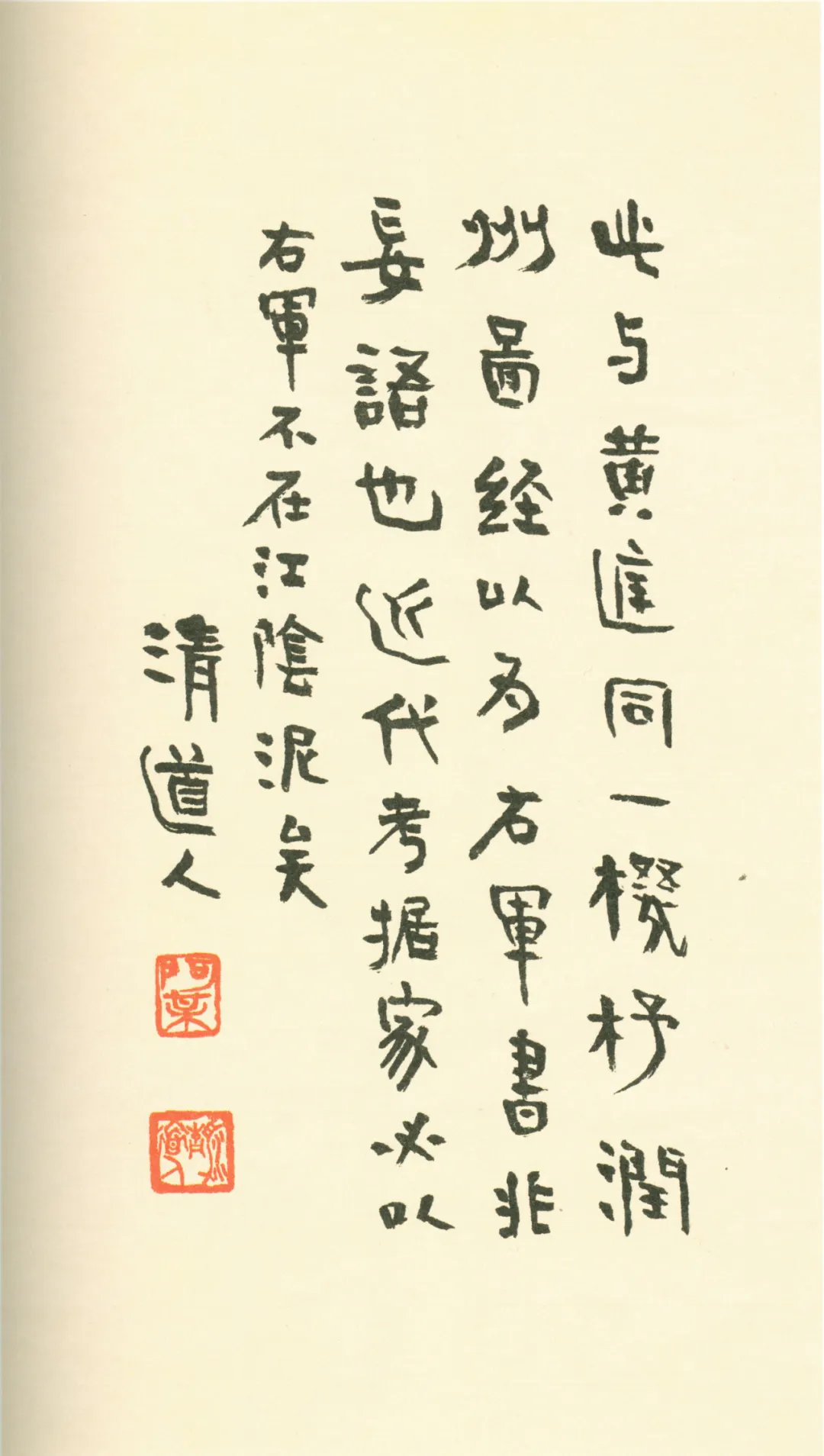

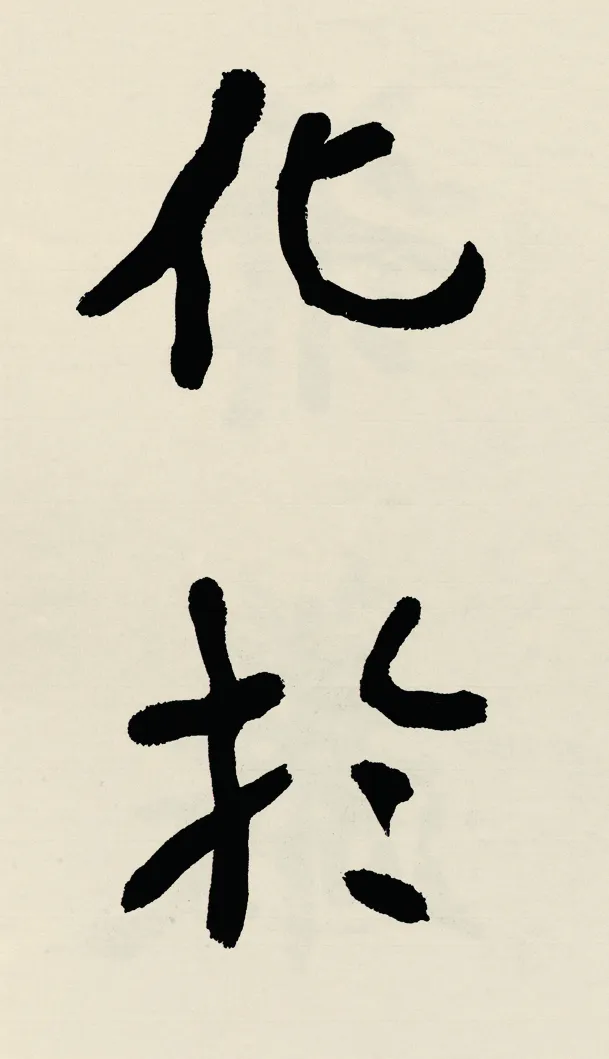

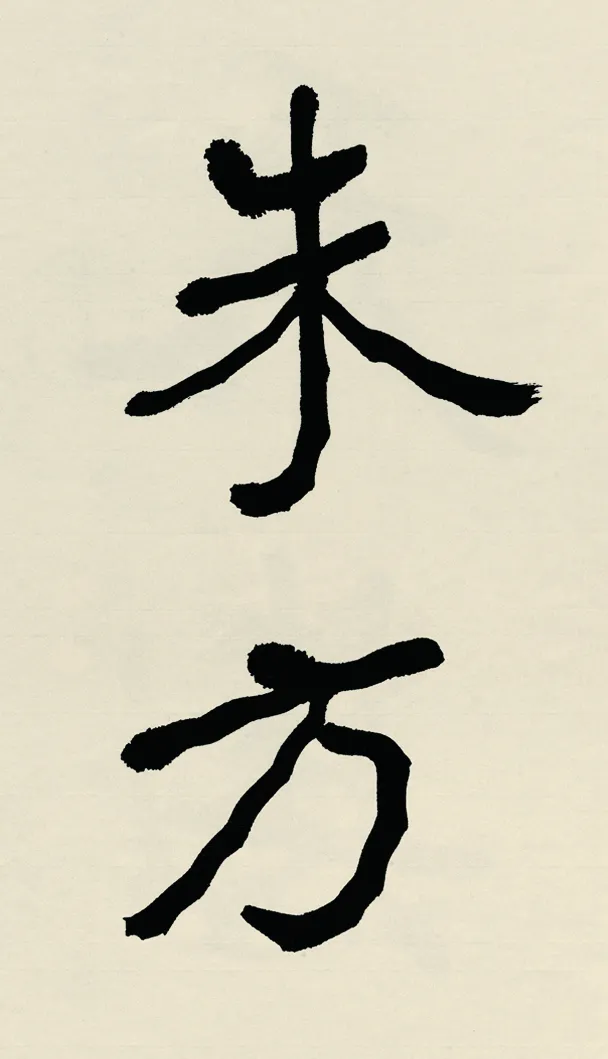

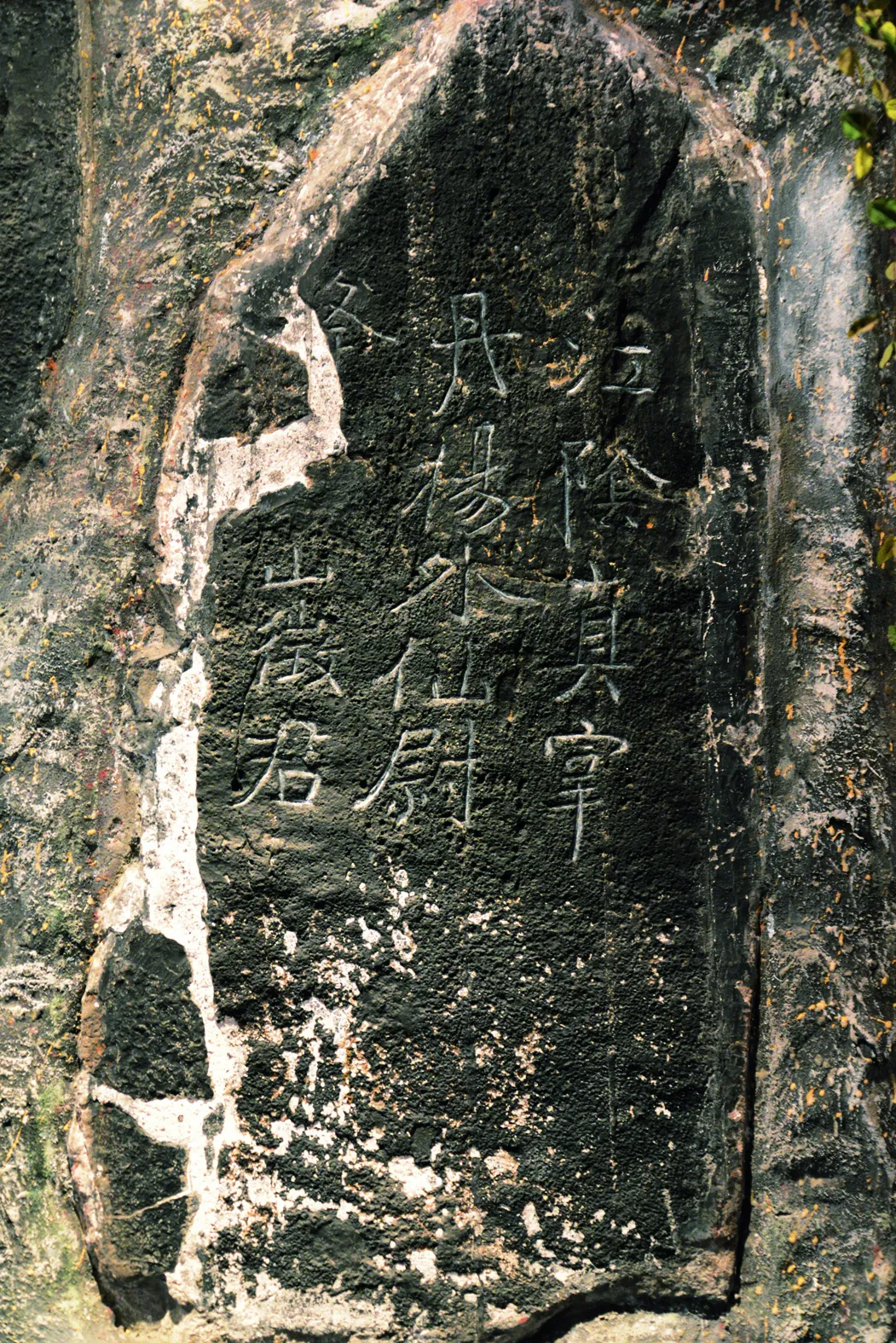

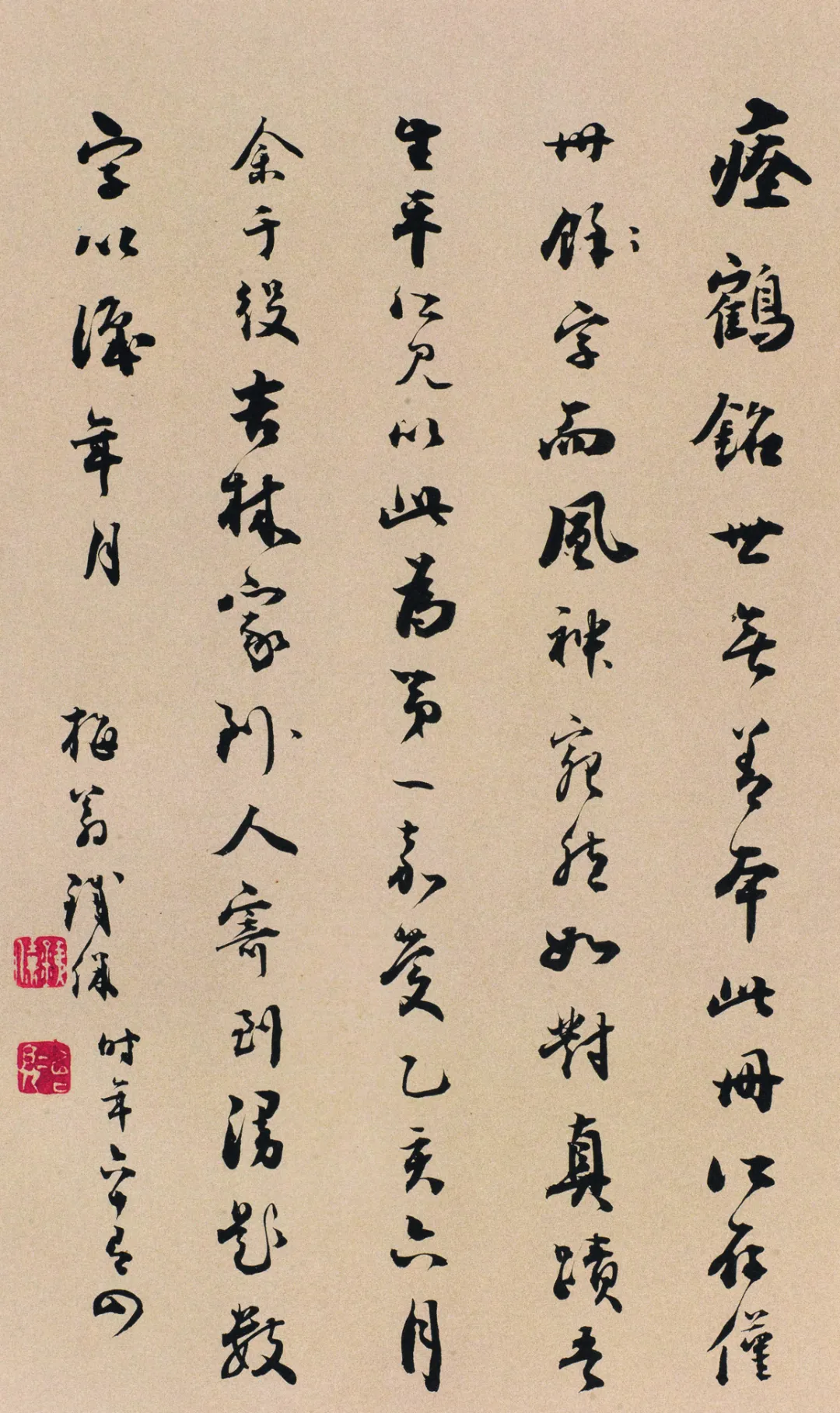

《瘗鹤铭》书法之四说(王羲之书、陶弘景书、隋人书、唐人书),出于宋人,其余也为宋说之延蔓。此固与当时金石学之兴盛关联。鄙见以黄伯思《东观余论》所记《跋瘗鹤铭后》最具详尽且见说服力。长睿从五个方面论证了铭文为陶弘景书:(一)审定《瘗鹤铭》的“文格、字法”,殊类陶书;(二)陶自称“华阳隐居”,“今之‘真逸’者疑其别号”;(三)陶书《真诰》,“但云己卯岁,而不著年名”,《瘗鹤铭》与之亦同;(四)壬辰岁为梁天监十一年,甲午岁为十三年,考陶行迹,“十一年”“十三年”正在华阳;(五)铭后有“丹阳尉山阴宰”字样及唐王瓒诗,字画颇似《瘗鹤铭》,然“笔势差弱,当是效陶书”。为明辨是非曲直,于下略考《瘗鹤铭》与陶弘景书法之关系。

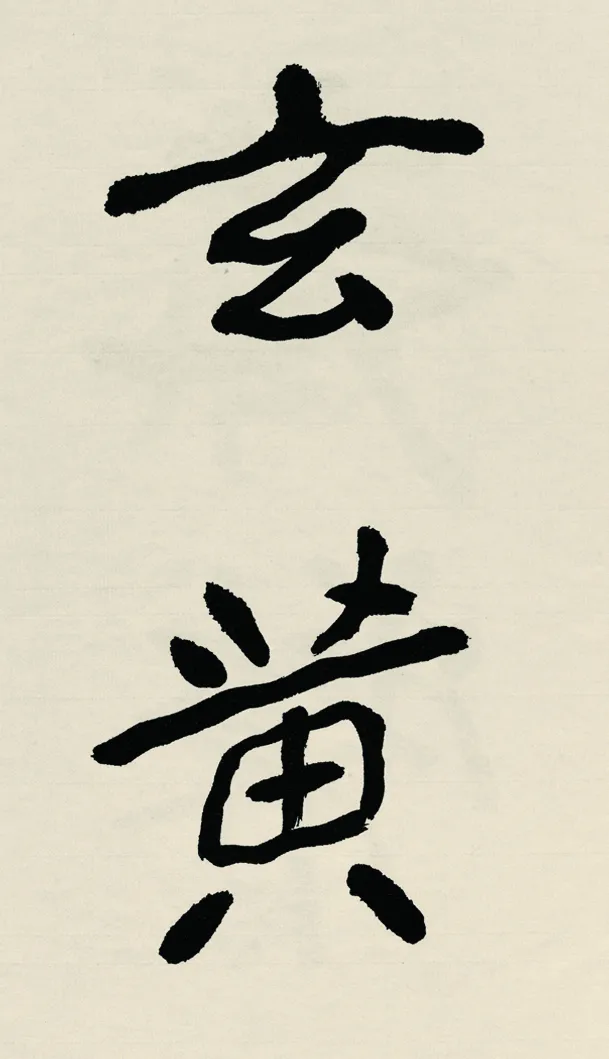

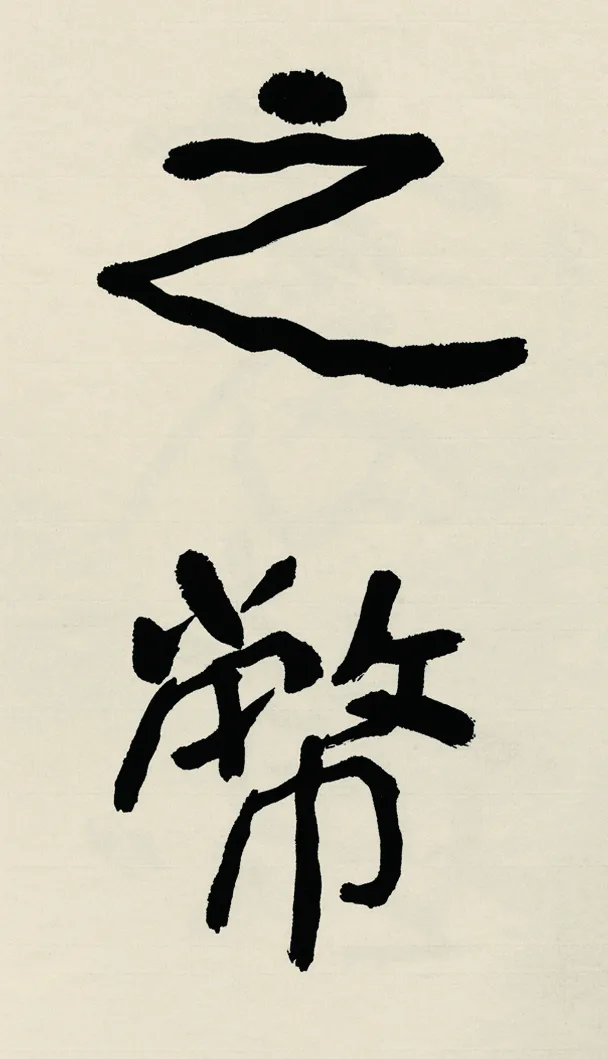

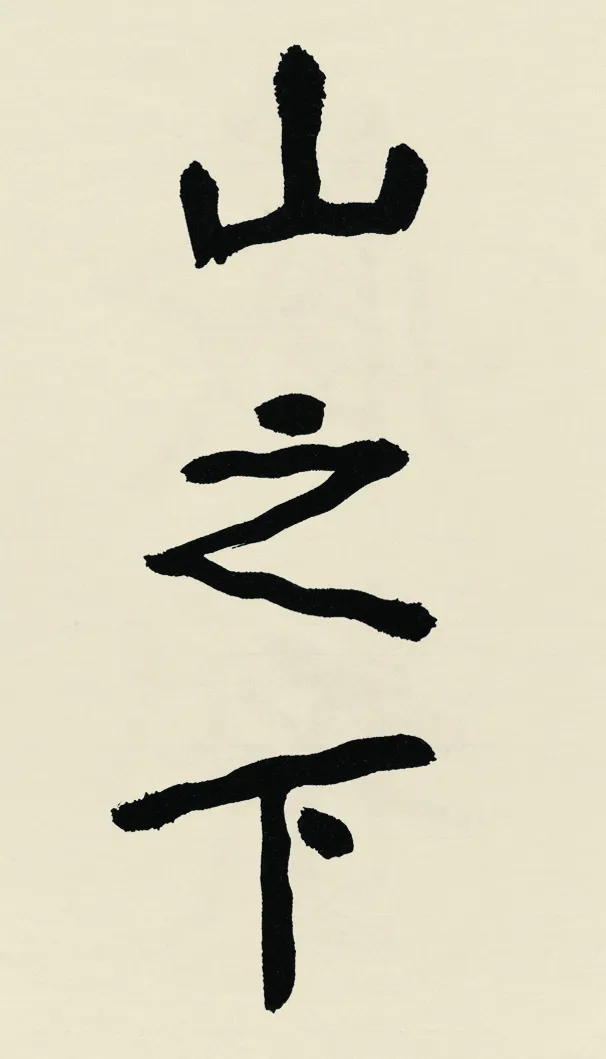

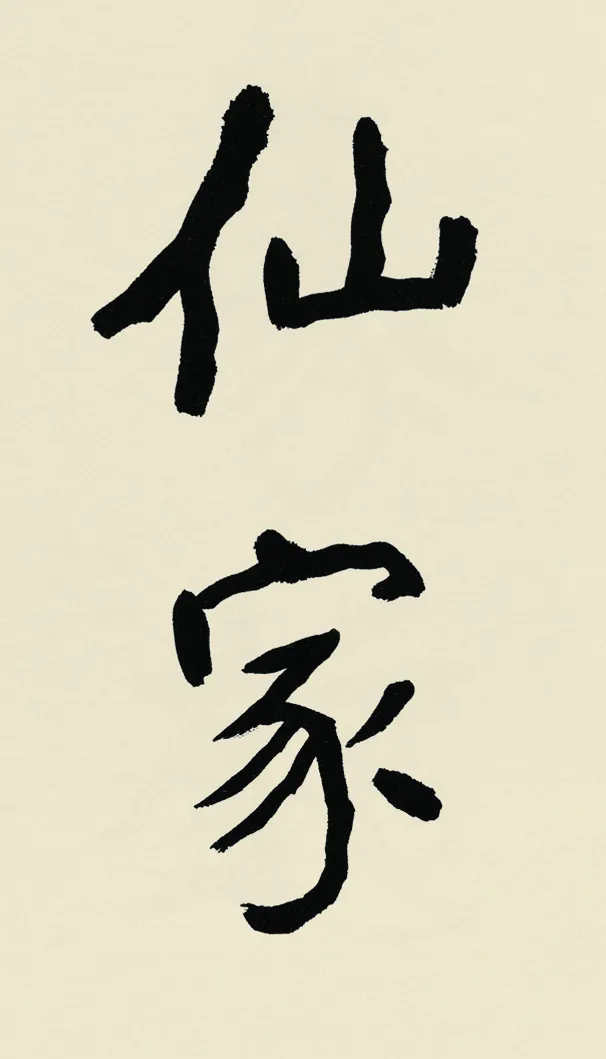

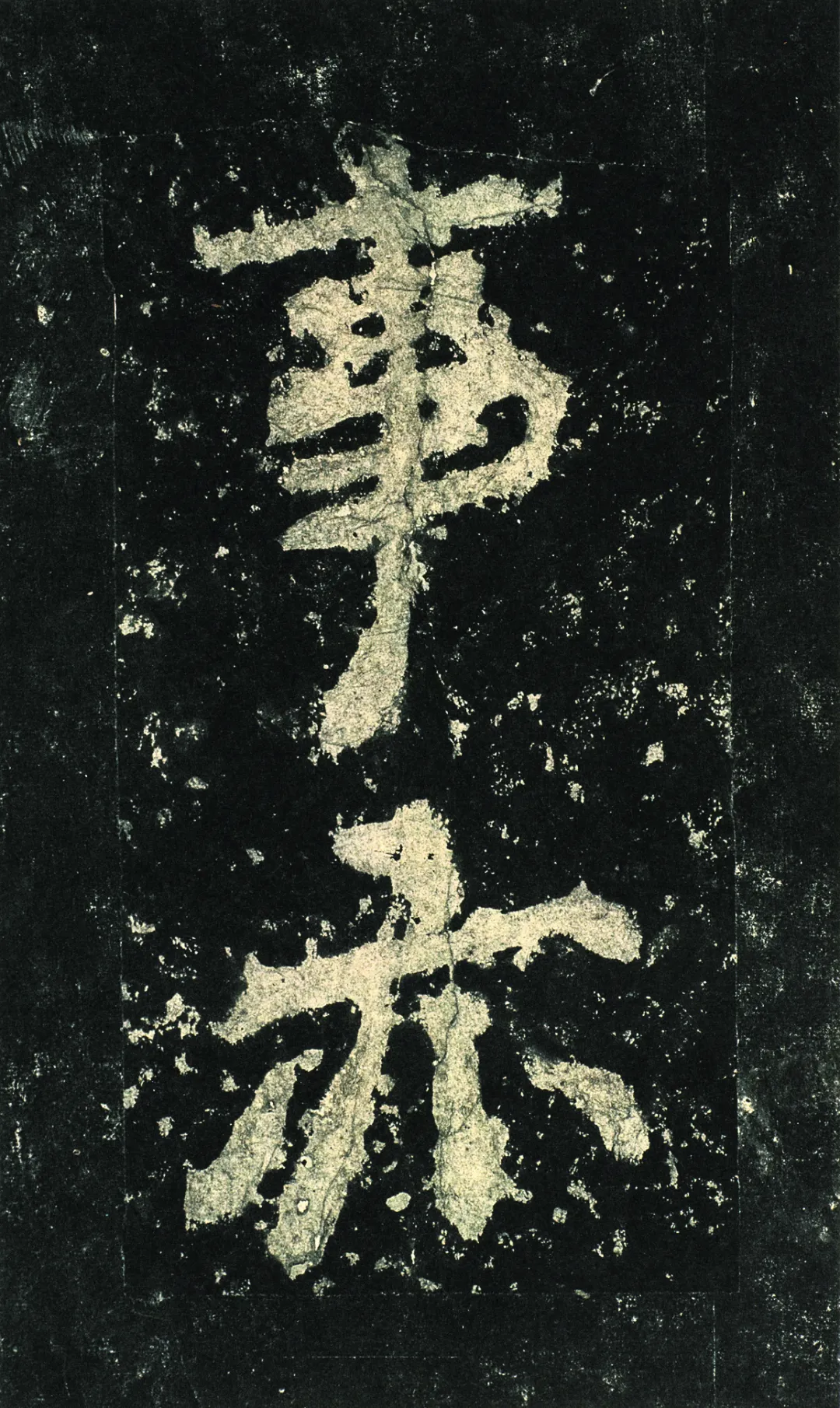

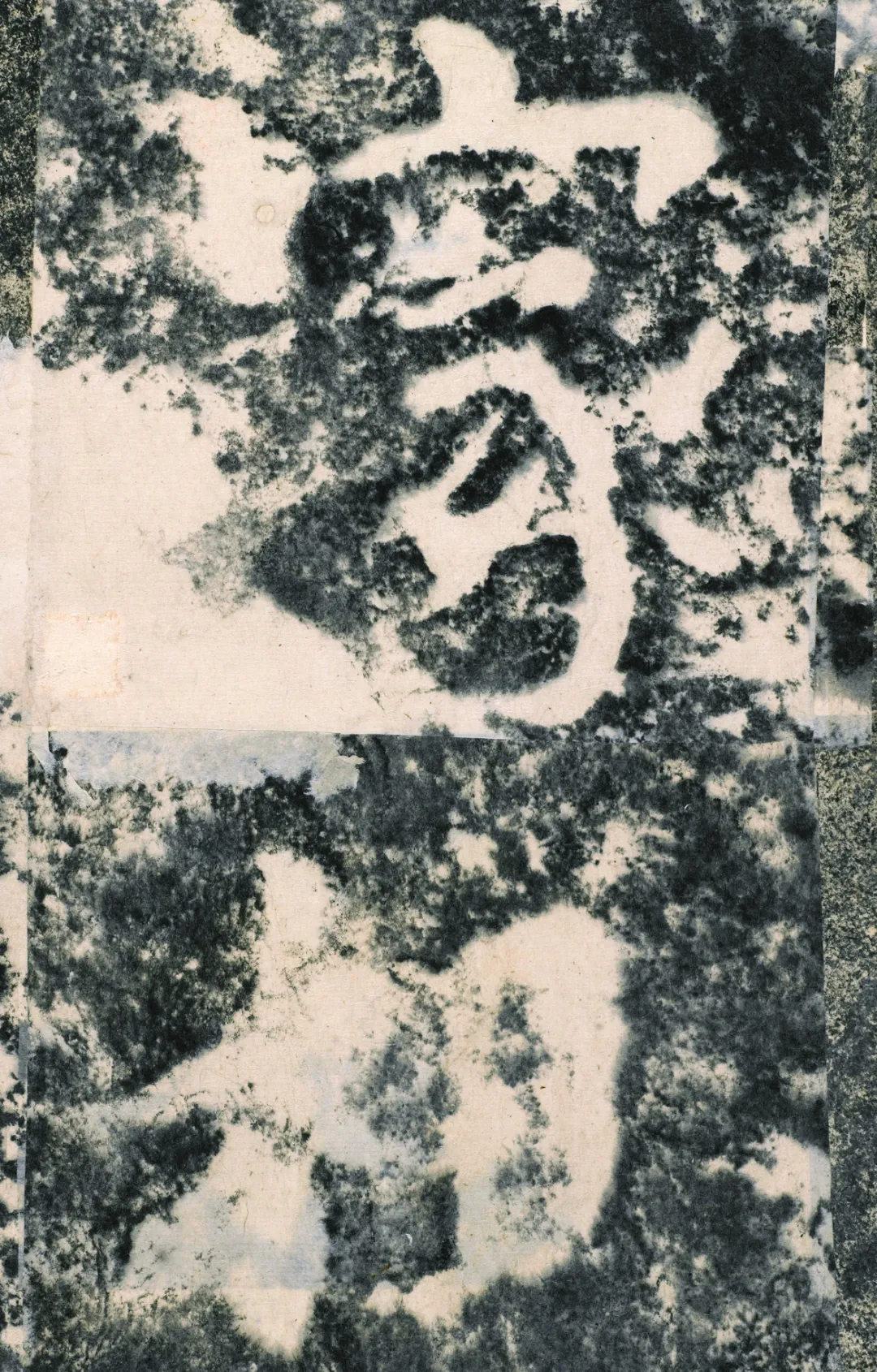

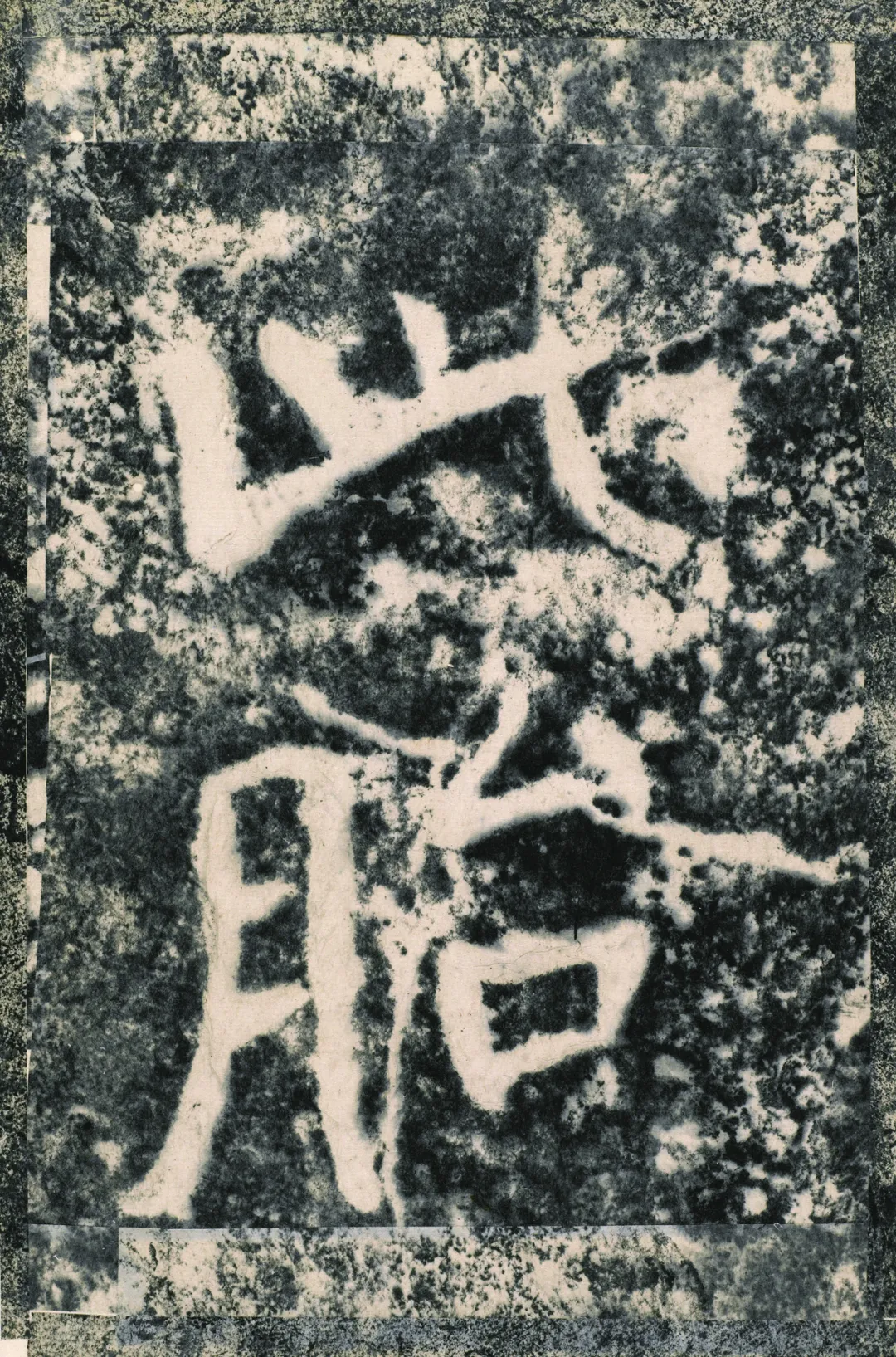

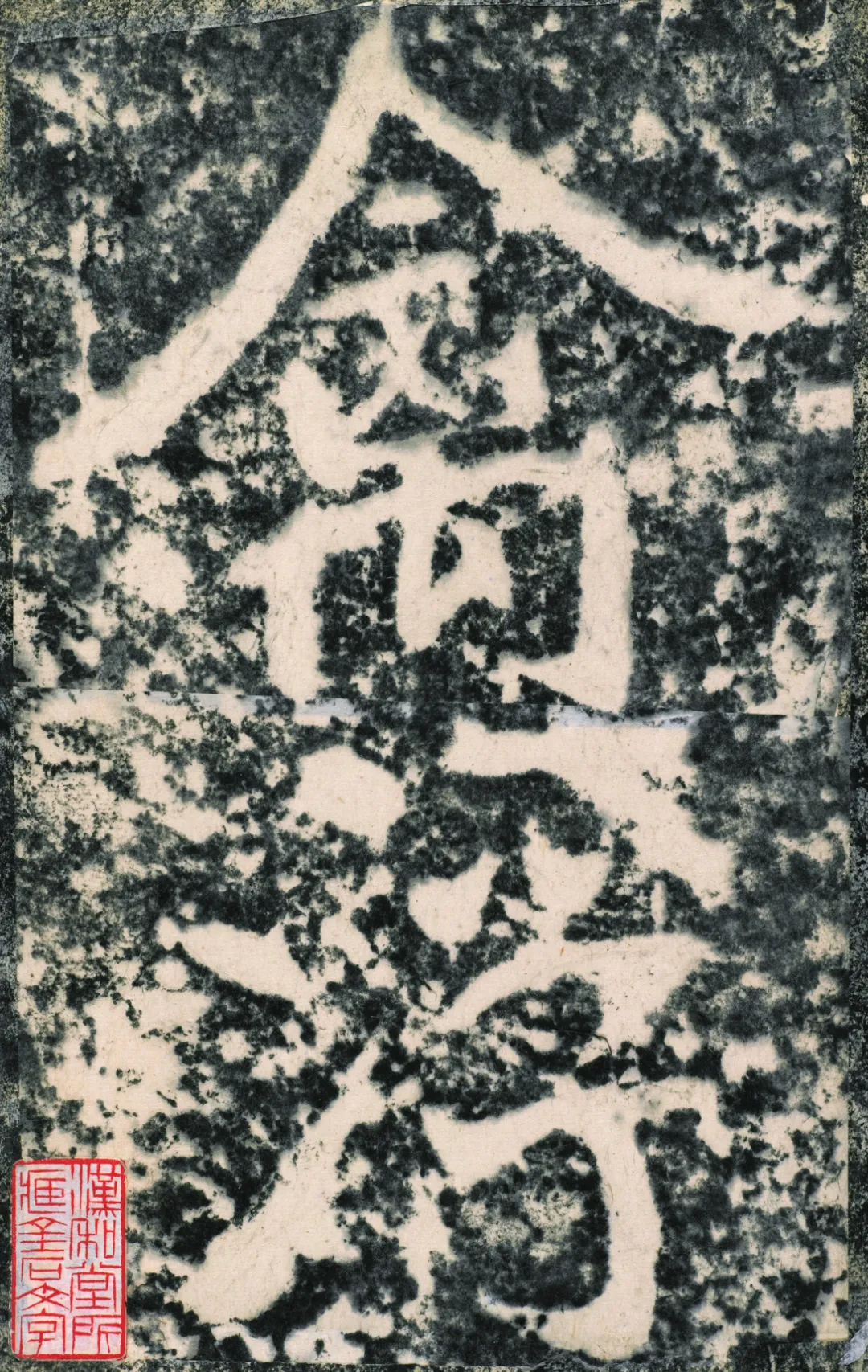

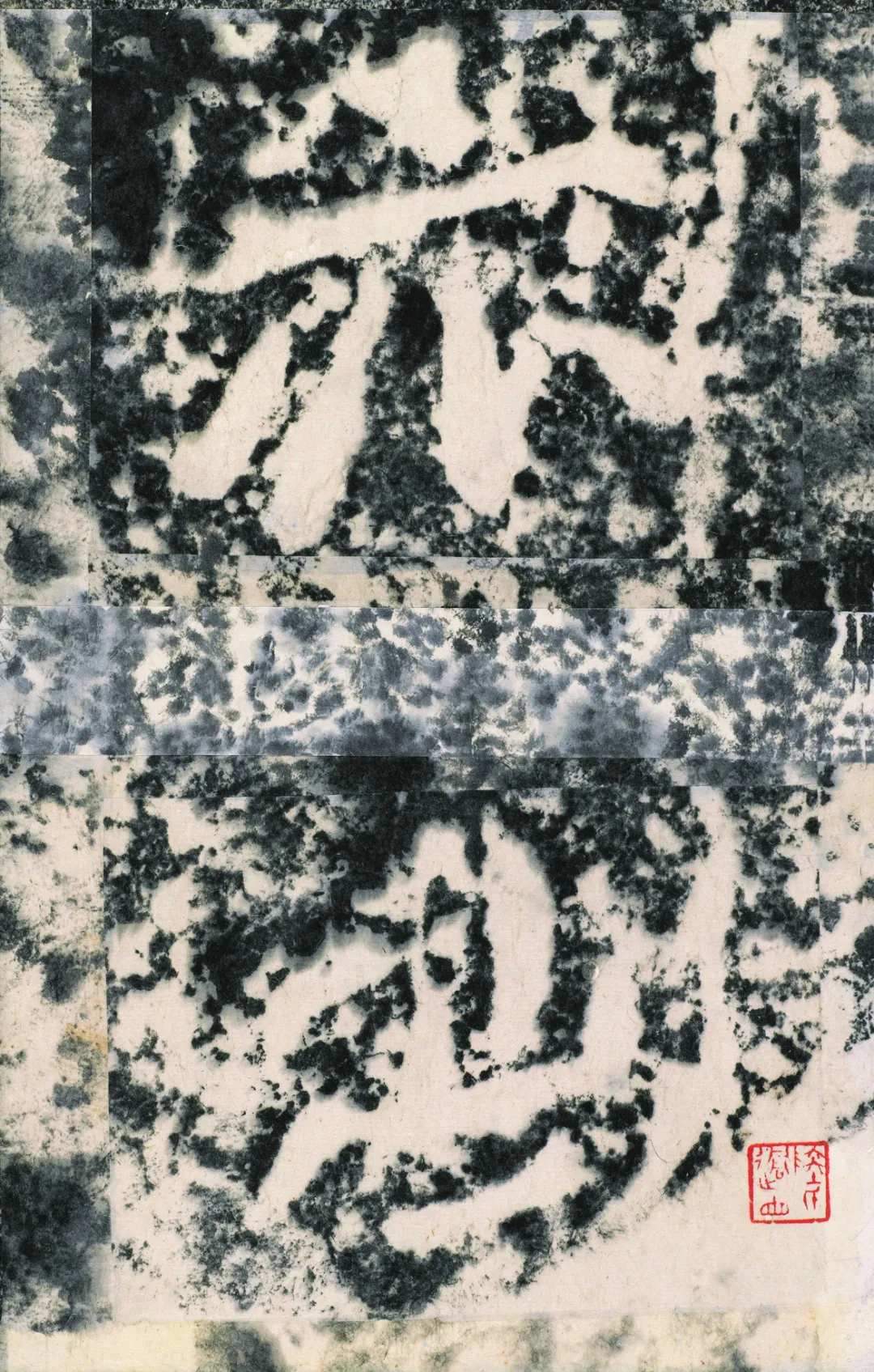

故宫博物院藏《瘗鹤铭》

(潘宁本 部分)

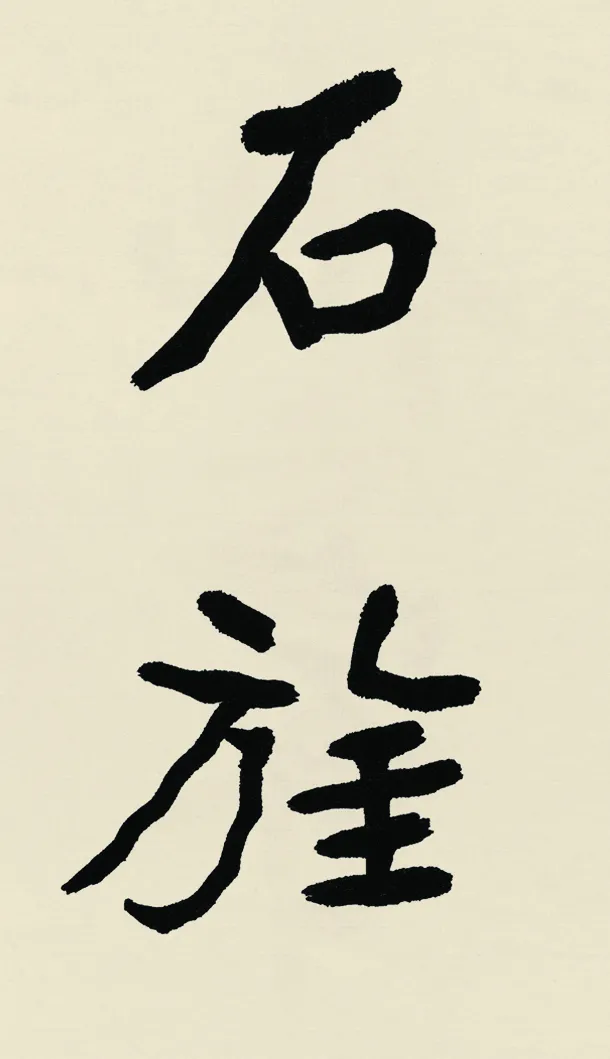

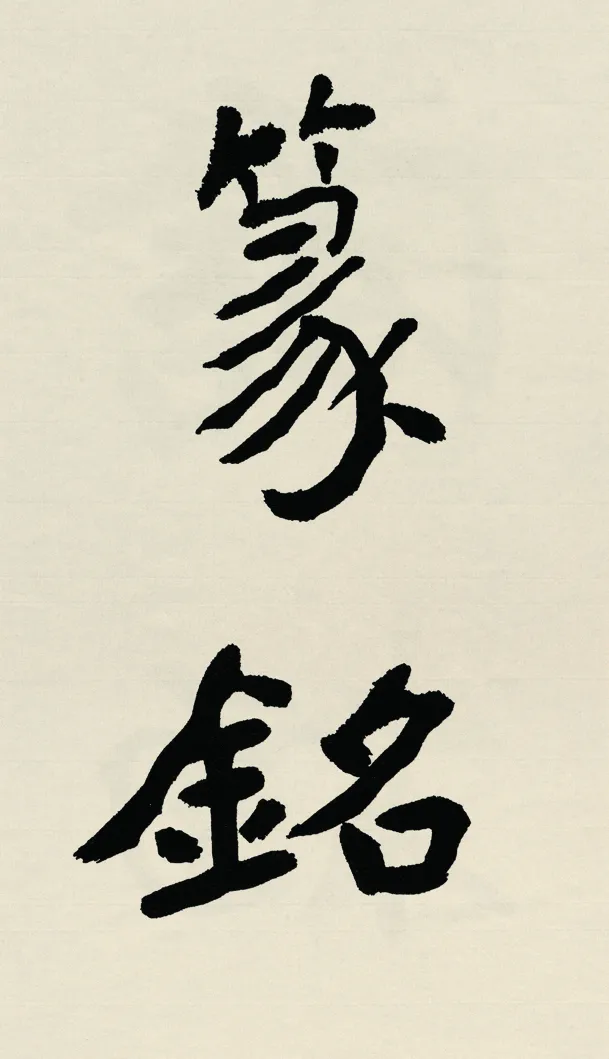

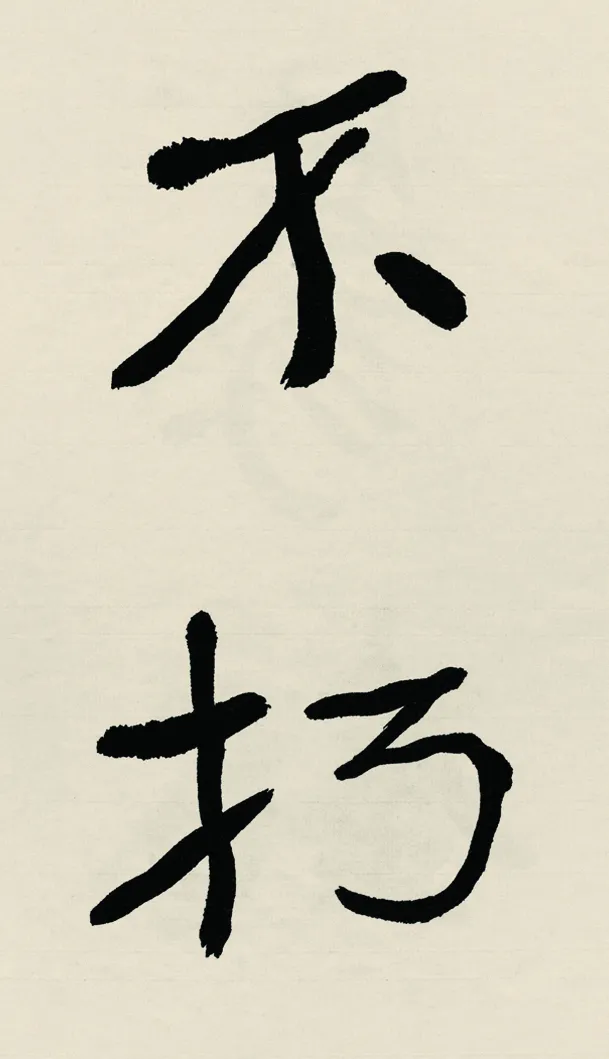

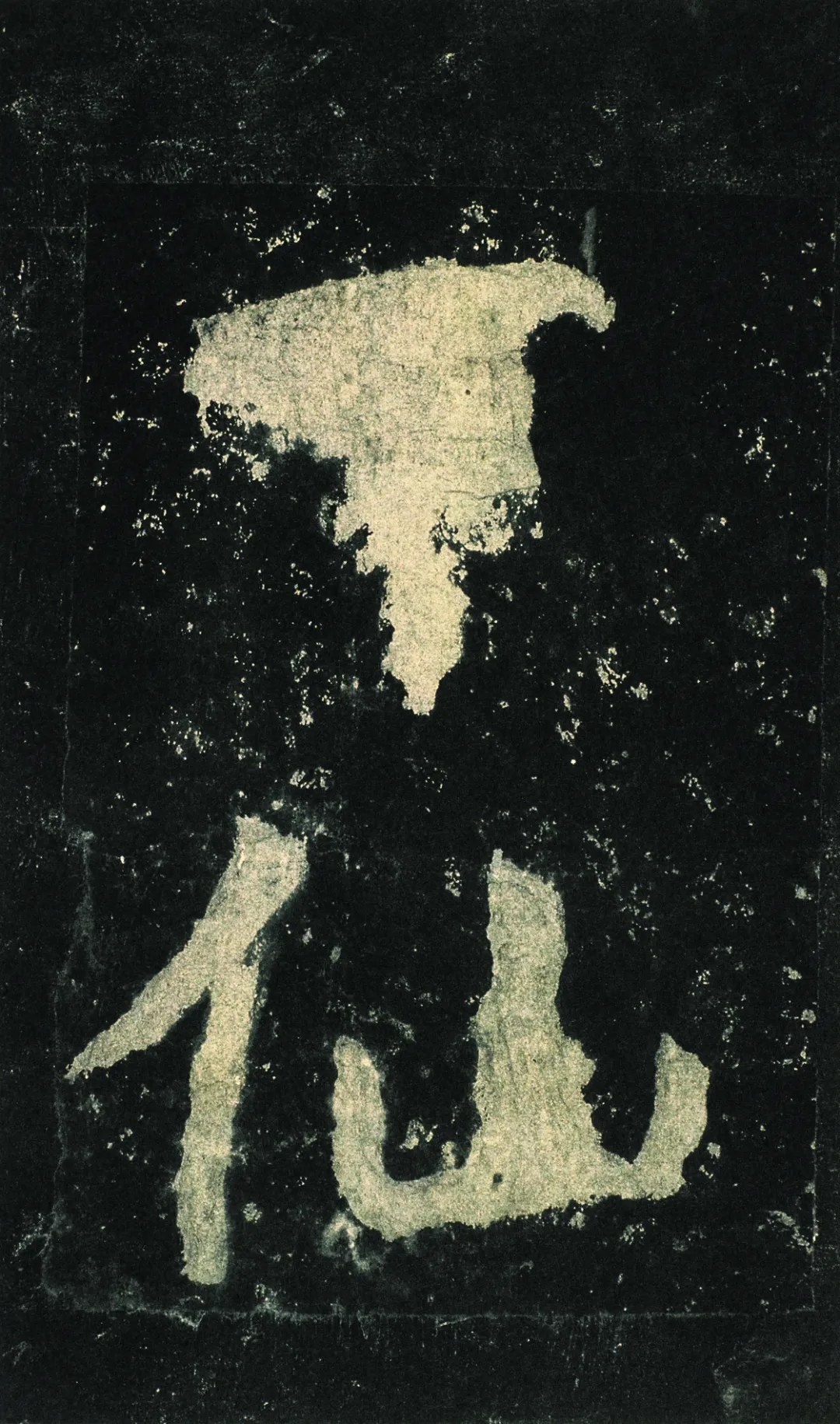

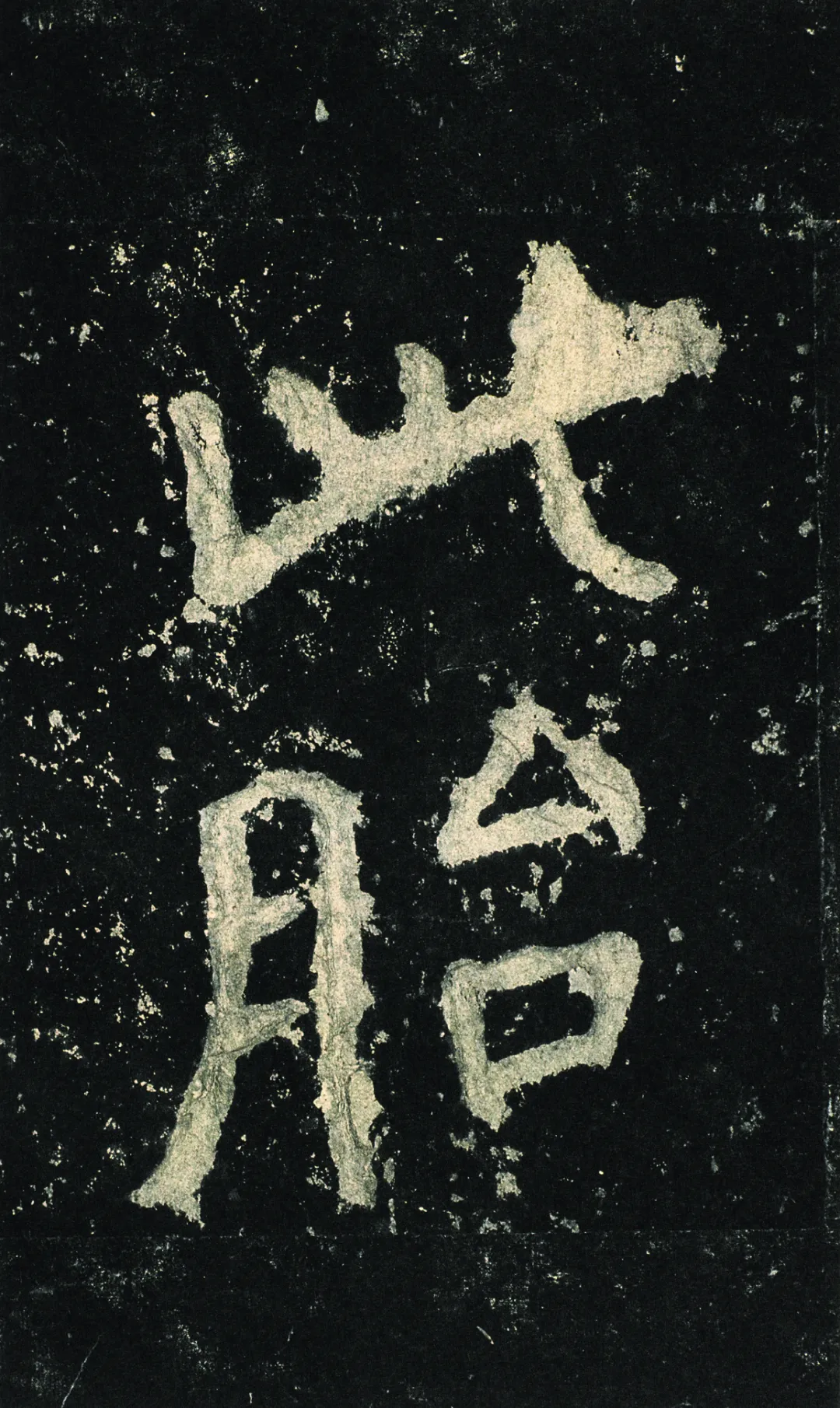

《瘗鹤铭》壮观亭别刻

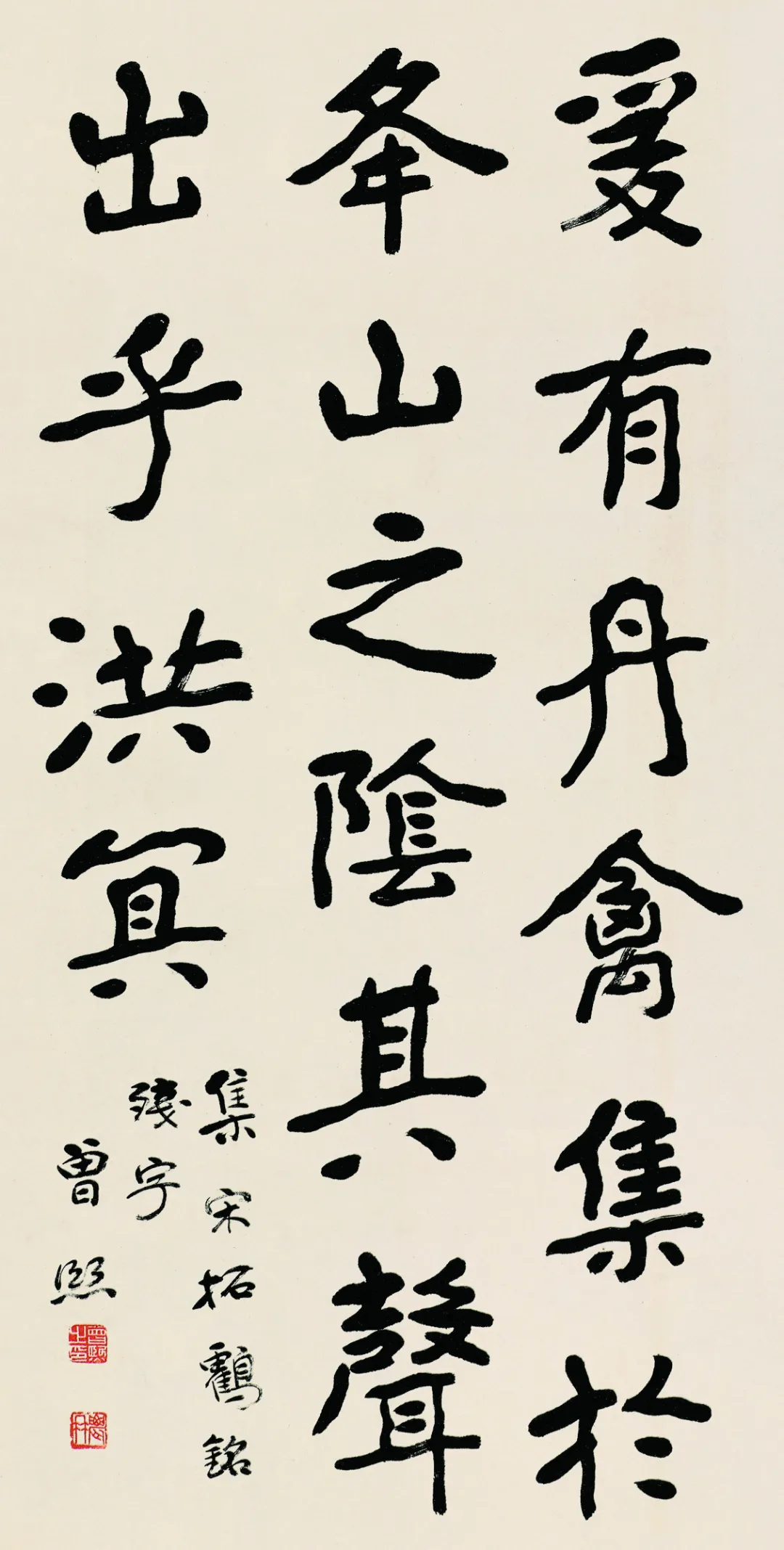

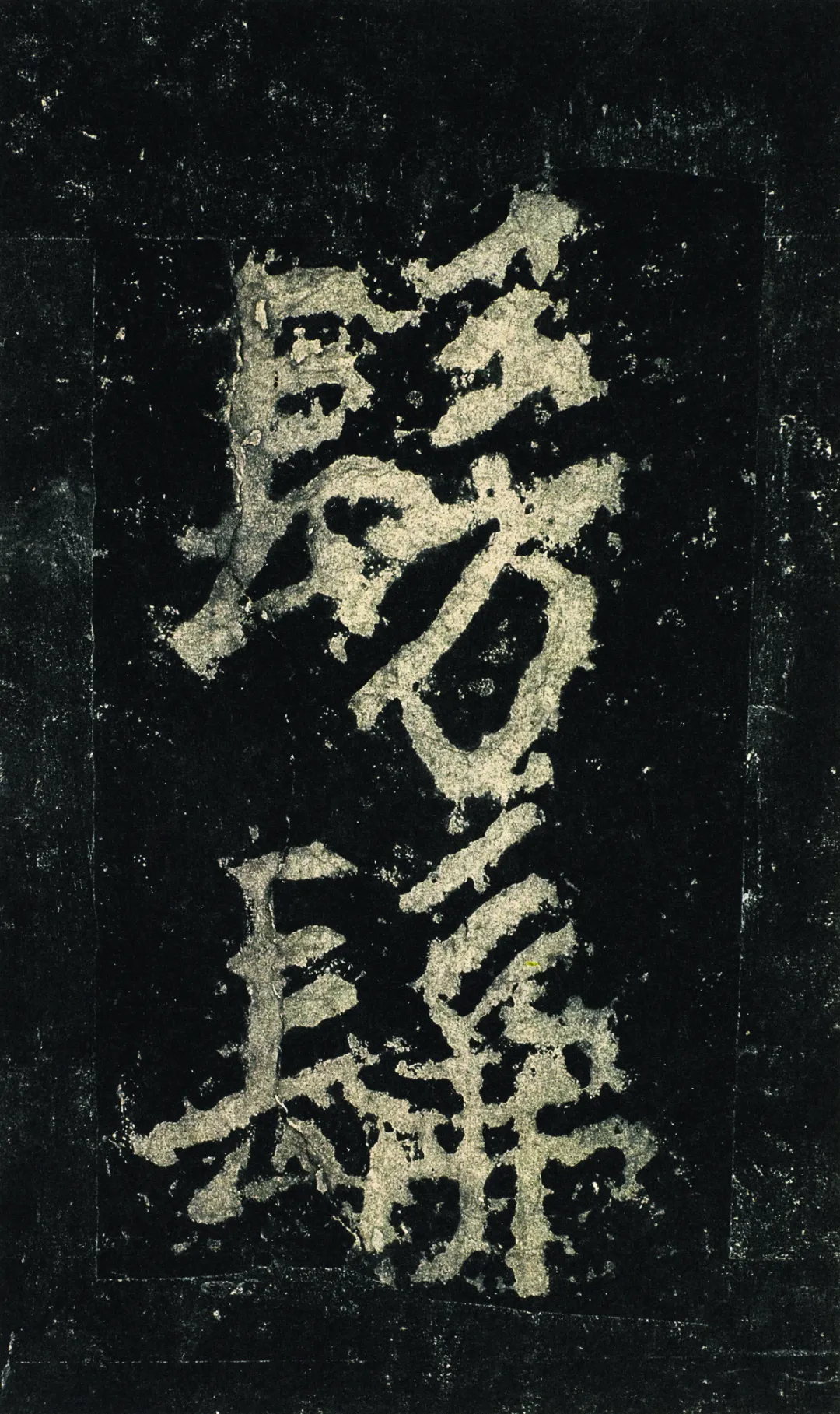

《瘗鹤铭》历代部分拓本、题跋、复原图

《瘗鹤铭》(杨澥双钩本)并跋之一

《瘗鹤铭》徐用锡跋水前本

镇江市博物馆藏水前本

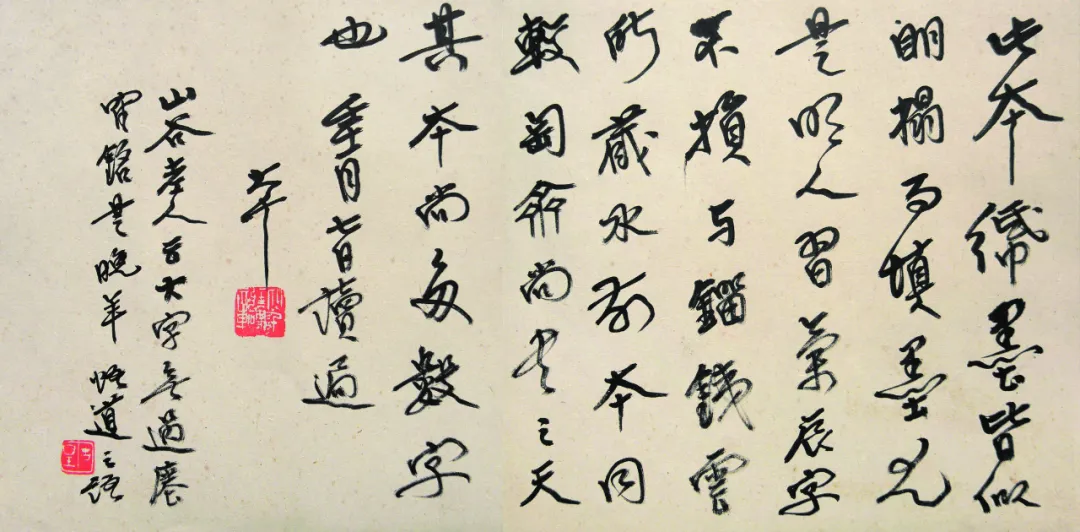

《鹤铭》豪翰