他是清道人的嫡传弟子。每逢清道人忌日,必具素食祭祀,终生不渝!

书法家诗传•五0九•胡光炜》

诗文/卢秀辉

为胡光炜小石歌

候宦建康子,父丧官看轻。

结怀梅道人,拜首讲堂盈。

怡适传承古,怜伤难与平。

儒师几君得,高士誉峰明。

缘分如流水,遇逢焉是赢。

暗香开取意,神手笔端精。

三好此生缅,读书折扇倾。

抚心由静悟,长日未知更。

赋句挥毫振,乃尊真性耕。

借筹追大雅,颜面暮钟营。

肉食总缭绕,东坡味谏争。

至今胡豆腐,仍在俗间荣。

四体俱欢悦,瑞清无所荆。

发扬弘毅盛,忐忑复回评。

青出遥蓝鼎,画图常忆行。

他是清道人的嫡传弟子。每逢清道人忌日,必具素食祭祀,终生不渝!

胡小石(1888年—1962年),名光炜,字小石,号倩尹,又号夏庐,斋名愿夏庐,晚年别号子夏、沙公,祖籍浙江嘉兴,出生于南京。

胡小石的父亲胡季石,出于清末著名学者兴化人刘熙载门下。胡季石是举人出身,吏部大挑,分发江宁(南京)候补,举家从浙江嘉兴迁往南京定居,母亲在南京生下了他。胡小石五岁在父亲的指导下,即读《尔雅》、张惠言的《仪礼图》等。

胡小石生而不幸,十一岁时,父亲就去世了,家道从此贫穷不振,母亲以络丝供他在私塾继续供读。在母亲的一力扶持下,胡小石长大成人。他的性格偏于孤傲,与他幼年失怙有很大的关系。胡小石十四时参加了科举考试,中得秀才。

1906年9月,胡小石十九岁,考取了两江优级师范学堂预科,翌年2月,插班入农学博物分类科。当时,两江优级师范学堂监督为李瑞清。一次,李瑞清亲自出题测试学生,用的题目撷自《仪礼》,比较偏冷。胡小石父亲胡季石是刘熙载的学生,刘熙载“自六经、子、史外,凡天文、算术、字学、韵学及仙释家言,靡不通晓。而尤以躬行为重。”父亲已经为胡小石打下了学问的基础,因此,他胸有成竹,一挥而就。李瑞清阅卷以后,大喜过望。从此,对胡小石青睐有加,亲自指导他,并亲授他学习《郑文公碑》与《张黑女墓志》。而胡小石对李瑞清也是视师如父,终其一生,孝敬有加。

1910年2月,胡小石从两江师范学堂毕业后,被校方留校担任附中教员。时陈三立居于南京,李瑞清介绍胡小石、胡翔冬拜陈三立为师学习诗学,陈三立命胡翔冬专习中晚唐五律,胡小石专习七律,而后再根据各自的性格,兼习各体。胡小石讲学,最长于剖析唐人七律。这一年,胡小石与同学杨仲子的妹妹杨秀英结为伉俪。杨仲子,南京人,是中国近现代较早的音乐教育家之一。他知识渊博,多才多艺,还兼学文学、诗歌,尤其爱好篆刻及书法。徐悲鸿称他是“以占卜文字入印的第一人”。20年代,篆刻与齐白石齐名。

辛亥后,李瑞清于上海收徒卖艺。1917年,李瑞清介绍胡小石到上海任明智大学国文教员。翌年1月,又请他在李家当塾师,当时,李瑞清子侄、嫂、弟,全来依附,全家四十余口,很是烦杂,非常需要胡小石这样又贴心又懂学问又会书法的人。胡小石也顺便向沈曾植、郑文焯、王国维、曾熙等先生问学。胡小石说:“此三年中,受益最大,得与梅庵先生朝夕晤谈,小学、经学和书艺能不断深造。”一直到1920年农历八月初一,李瑞清卒于上海谦吉里,胡小石和李瑞清朝夕相对。李瑞清卒后,胡小石和曾熙师主办了李瑞清的丧事,并将李瑞清归葬于南京牛首山。每逢李瑞清忌日,胡小石必具素食,上坟祭祀,终生不渝。

1921年11月,国立东南大学国文系主任陈中凡,原来在北京女子高等师范学校做国文系主任,推荐胡小石北上京城,接手北京女子高等师范学校国文部主任。李大钊也在此执教,与国文系师生专门欢迎胡小石。胡小石与李大钊十分投缘,过从甚密,晚上常常步行去石驸马大街后宅胡同35号李大钊家中闲谈。胡小石在女师大开设修辞学、诗歌选作、中国文学史等课程。在“索薪运动”中,李大钊、胡小石都参加了。李大钊义愤填膺,振臂高呼,因悲怆过度而昏厥在地。站在他身旁的胡小石吓坏了,多年后言及此事,胡小石说:“守常兄平时极为温和,想不到他那天反应会这么激烈。”1924年,李大钊南下广州途经南京,专门下车,登门拜访胡小石。1927年4月,李大钊就义,噩耗传来,胡小石“哀之甚至,其后辄形诸梦寐”。

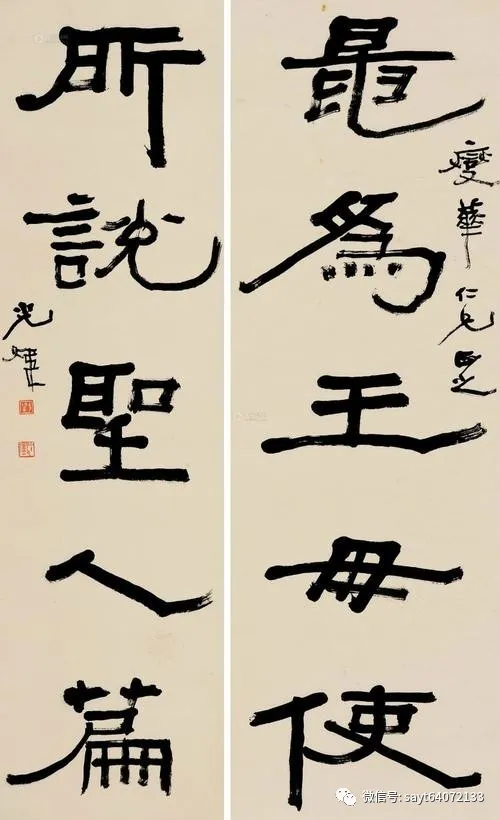

胡小石书法

1927年春,胡小石正式受聘于国立第四中山大学,出任文学院中国文学系教授兼系主任,同时还出任中文研究室主任,从此,他便定居于南京。胡小石酷好昆剧,常请弟子观赏昆剧,对他来说:一是“赏心乐事”;二、让学生了解国粹;三、他也有心帮助梨园中人。抗战前,苏州昆剧班来南京演出,生意不是很好,有时卖座率不到一成,懂昆曲的欣赏者太少了。而胡小石每场必至,他与著名语言文字学家,国学大师黄季刚教授总是合买几十张票,邀请门生弟子往观,尽其所力,资助潦倒零落的梨园艺人。

抗战开始,胡小石举家随中央大学西迁重庆,而他在南京的家被日机轰炸,家中所藏典籍及文物尽数被焚毁。国且如此,覆巢之下,安有完卵?1939年8月,胡小石应云南大学校长熊庆来之请,出任国立云南大学文法学院院长。半年后,又回中央大学。1943年,胡小石被国民政府教育部遴选为第二批“部聘教授”,第二批“部聘教授”仅有15人当选,每个学科领域只遴选了一人而已。

胜利后,国立中央大学陆续迁回南京复校,并于当年11月1日正式开学上课。1946年,国民党为蒋介石六十寿辰祝寿,有一“民意机构”派人与胡小石商洽,许以重酬,请他为蒋介石书写寿文,却被胡小石一口回绝。来人问他:“美军将领史迪威逝世时,公祭祭文,不是出之先生之手?”胡小石回道:“史迪威将军来中国帮助我们抗战,为他写祭文,于情于理皆不能辞。再说,我只会给死人写祭文,不会替活人写寿文。”来人乃悻悻而去。

在“反内战、反饥饿、反迫害”示威游行中,胡小石和爱国的学生们站在了一起,亲率学生到总统府请愿,并积极参与营救被捕的学生。1948年底1949年初,行政院下达“国立院校应变计划”,组织中央大学南迁广州或台湾,遭到中央大学师生的抵制,胡小石与梁希、郑集被师生推举为校务维持委员会常务委员,积极组织护校活动,将中国第一学府完整地保留了下来,为新中国留下了完整大学体系,为1952年7月的全国高等院校院系调整,南京大学被拆分成若干所大学,打下了优秀的基础。

1950年夏,上海市市长陈毅将军来宁,有关方面组织南京文艺界知名人士在玄武湖翠虹厅欢迎他,胡小石也名列其中。午餐之后,陈毅请胡小石赋诗留念,胡小石才思过人,诗文“立马可待”,略思片刻,即吟五绝一首:

千秋倾城酒,

十里送荷风。

更以吞江量,

完成跨海功。

1956年9月,高教部在全国评定教授级别,胡小石被评为一级教授,1956年评定的一级教授相比1955年评定的学部委员,含金量要高出许多,尤其是在人文领域更是如此。

1961年5月,年过七旬的胡小石抱病参加校庆学术报告会,主讲杜甫诗作特色,大教室内座无虚席,南京其他大学的中文系教授无不闻风而动,南大校长郭影秋也专程赶来聆听。他在授课时的板书,也十分吸引人,从结构、布白,点划撇捺,遒劲高古,无不让人赞叹。当胡小石示意要更换板书,请同学上前帮忙擦黑板时,台下响起一片“不!不要擦!”的喊声,前来听讲的师生实在不忍擦去如此精妙的板书。胡小石先生见此情景,开心的哈哈一笑。

胡小石在这次讲课中,有学生请教他“格”和“律”的异同,胡小石作譬云:“格可变,律不可动。就好比每人脸上都有两眼一鼻一口,这便是不变的律。但每人的眼口鼻都有长短、高低、大小之分,这是可变的格。”是时讲课,赢得了满堂喝彩,也是胡小石教师生涯的绝唱。多年后,有听课者回忆是次讲课,不得不叹服胡小石精湛的国学功力,无愧大师之称。

进入古稀之年的胡小石身体日渐衰老,1962年3月16日晨,胡小石在江苏省工人医院病逝,享年74岁。他在《莫愁湖》一诗中说;

欹帽看山兴不孤,风簷新见燕调雏。

春芳簇锦沙淘尽,剩放荷花绝世无。

玳梁迢递压吴天,水国烟鬟思渺然。

双桨莫愁能竞去,洛阳应恨夜如年。

迴雪吹香古大堤,柔波曾几照旌旗?

斑骓休繫东阑树,愁损青青万柳丝。

胡小石于古文字、声韵、训诂、群经、史籍、诸子百家、佛典、道藏、金石、书画之学,以至辞赋、诗歌、词曲、小说、戏剧,无所不通,尤以古文字学、书学、楚辞、杜诗、文学史最为精到。胡小石自己讲:“平生有三好,一好读书,二好赋诗挥毫,三好东坡肉。”他在40年代曾自创一道菜,人称“胡先生豆腐”,至今还载于“金陵菜谱”。

胡小石的书法,涉猎众体、崇尚碑学趣味、行笔每多颤动、篆、隶、楷书书体的成就远高于行、草书,他是李瑞清的嫡传书法传人,李瑞清的书法技法与风格,得到了胡小石的提炼与发扬光大,胡小石的书法根基全部来源于李瑞清,但是,达到了青出于蓝的境界。胡小石的楷书、隶书、行草书均超越了乃师,篆书略嫌不逮。胡小石写字后,不洗毛笔,形成了习惯,再作书时,仅开笔锋蘸墨,以成硬毫,使他的书法更性烈。