颜真卿所有墨迹,一网打尽(收藏)

颜真卿,字清臣,山东琅琊人。生卒于唐玄宗开元至德宗贞元年间,官至节度使、尚书、殿中侍御史,封鲁郡公,世称 “颜鲁公”。

鲁公出自名门琅琊颜氏,自魏晋以降,家族簪缨不绝,英贤辈出,多居朝堂要职,家风高洁,文武兼修。公承家族忠良之风,怀报国之志,于仕途间,不阿附权贵,不屈意媚上,一片丹心昭然若揭。

唐玄宗天宝十四年,安禄山谋反,乱起幽州,天下大震。公时为平原太守,临危不乱,率众抵抗。与堂兄颜杲卿并肩作战,共抗叛军。然颜杲卿及其子颜季明不幸罹难,为叛军所害。公闻之,悲痛欲绝,含泪作《祭侄文稿》,字字泣血,情真意切,成为书法史上的千古名篇,亦见证颜氏一门忠烈。

其书法,不刻意求俊秀,古朴隽永,豪放逸宕,气势磅礴,法度严谨,阳刚挺拔,笔力遒劲,独创 “颜体” 楷书,被誉为继王羲之之后的又一位书法革新大家,对后世书坛影响深远。

颜真卿现存的墨迹作品主要包括以下六种:

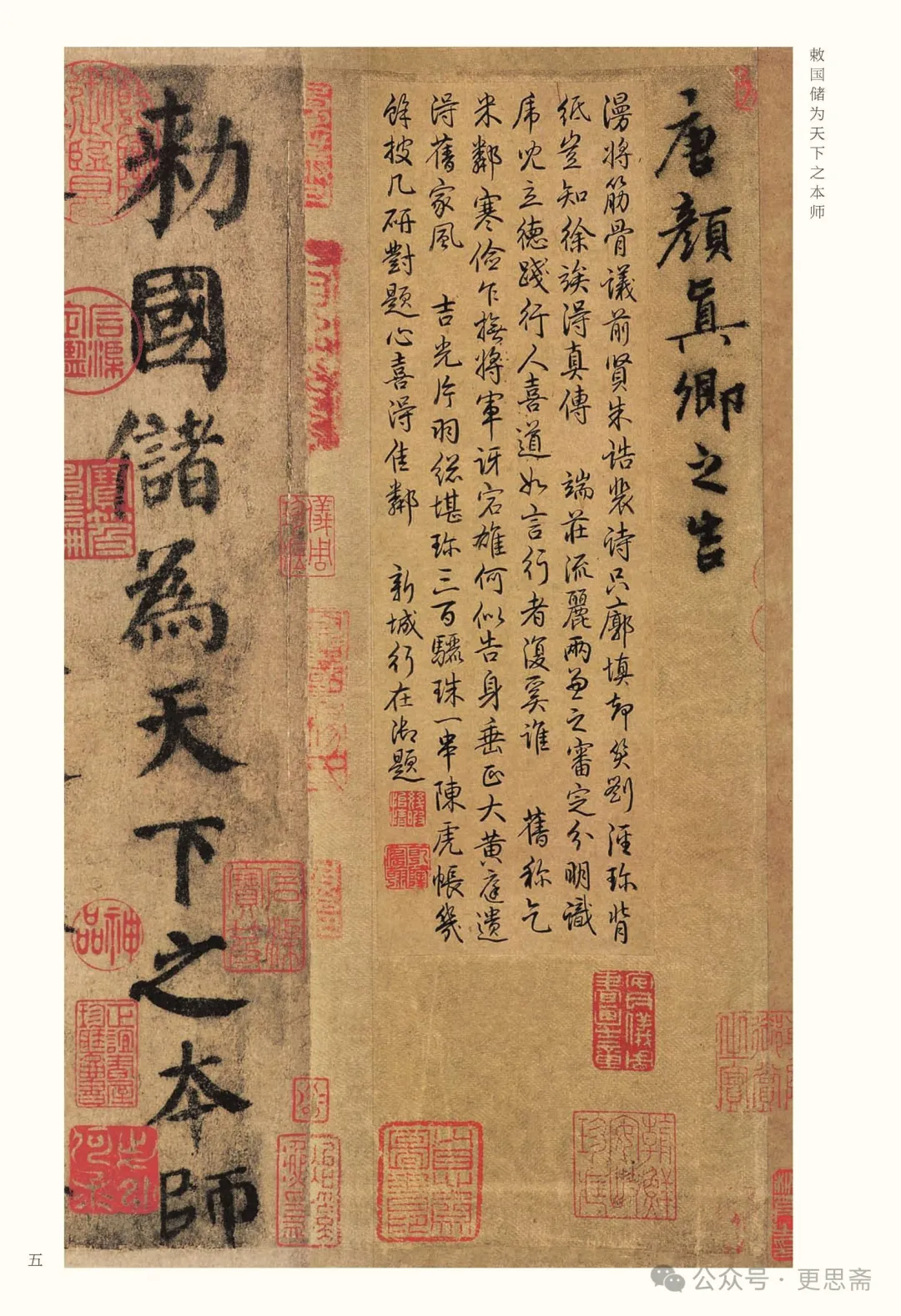

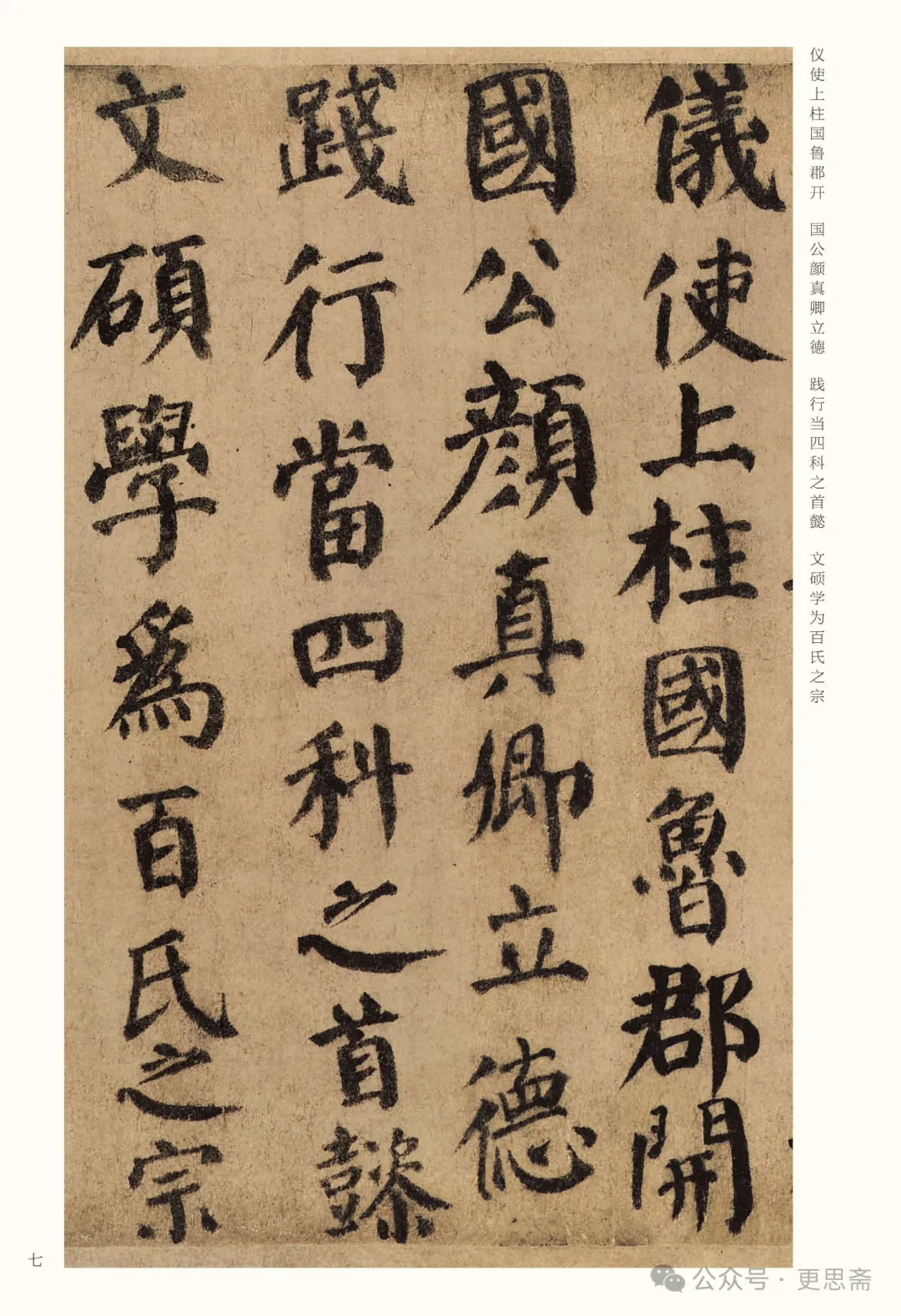

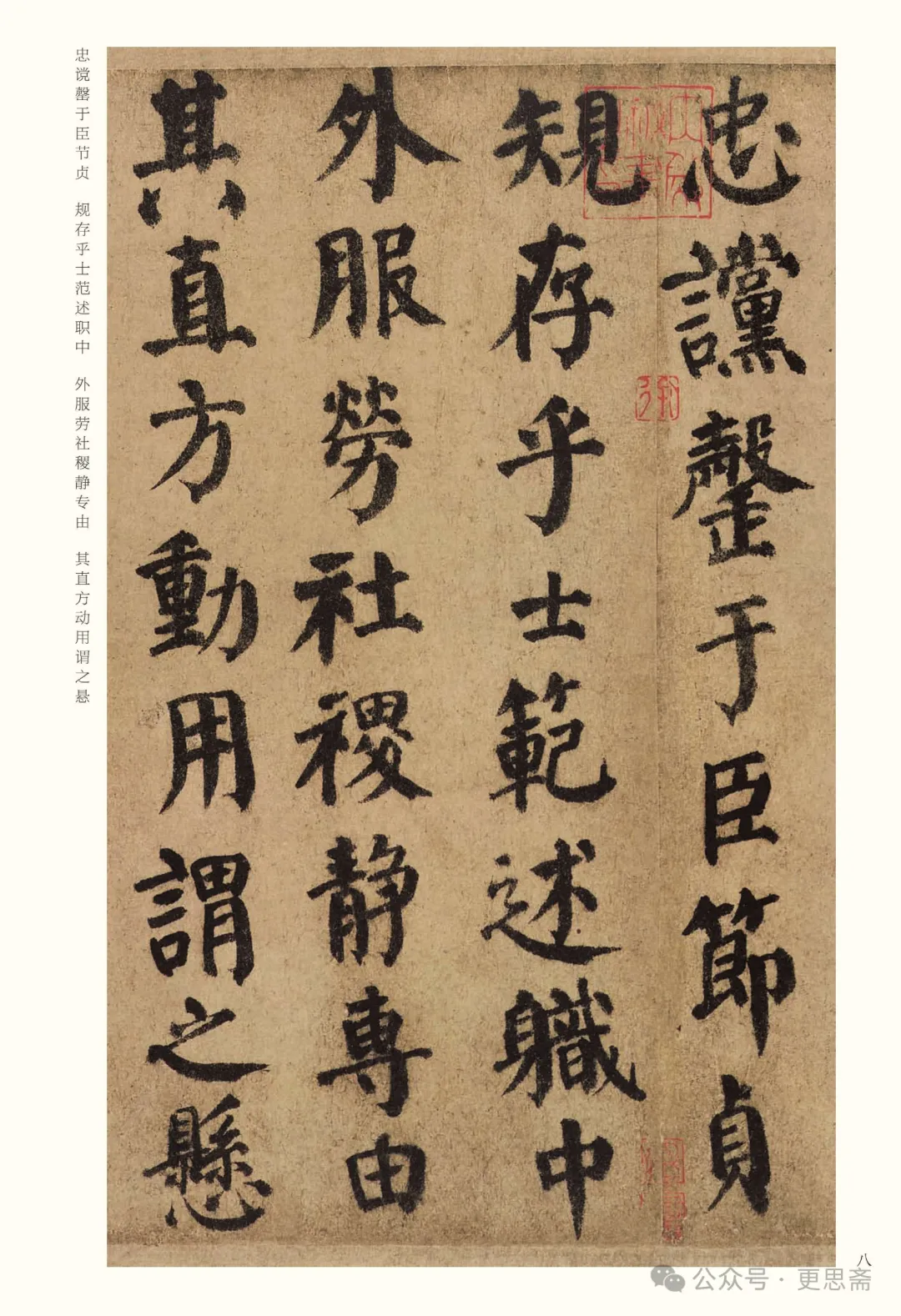

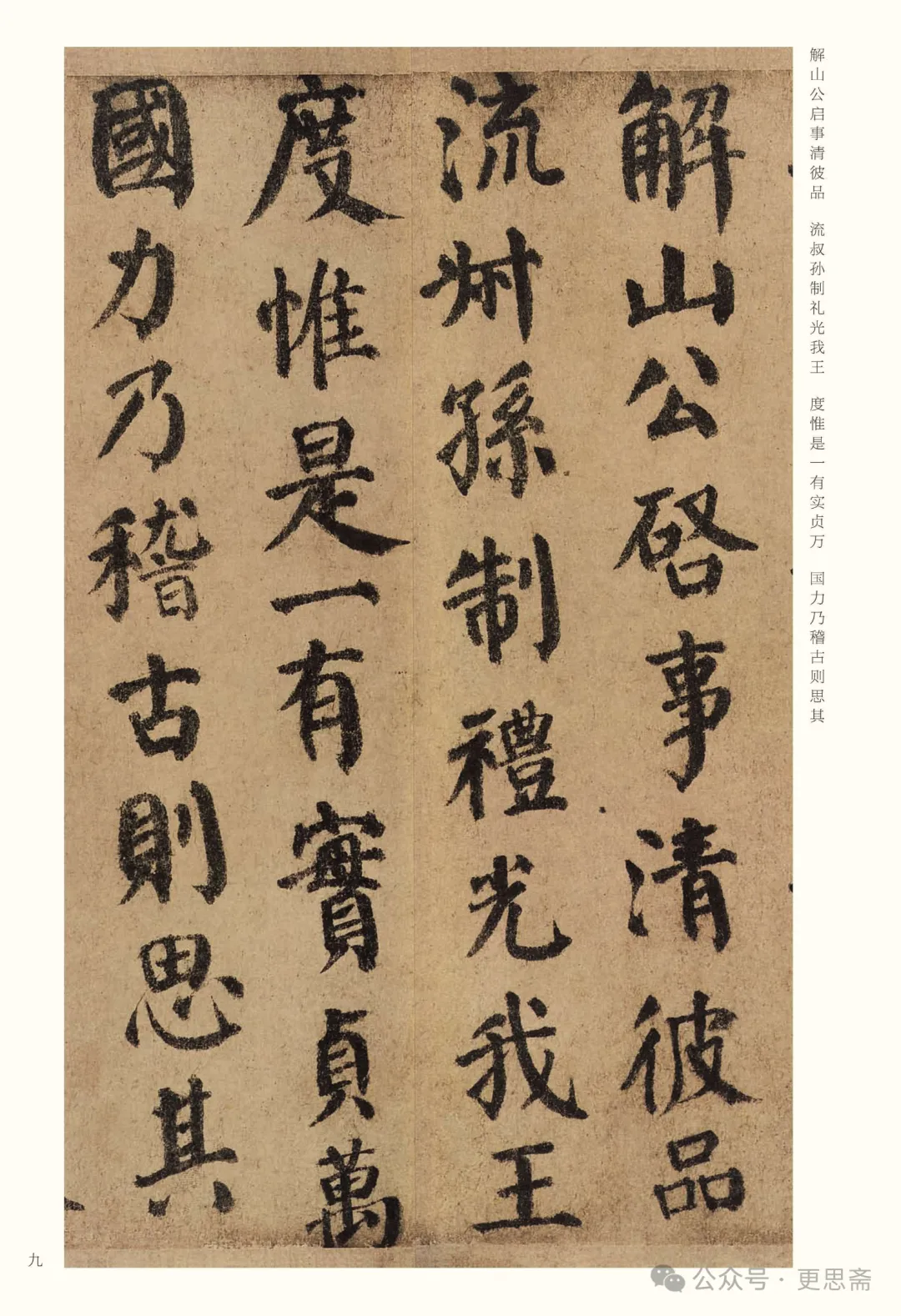

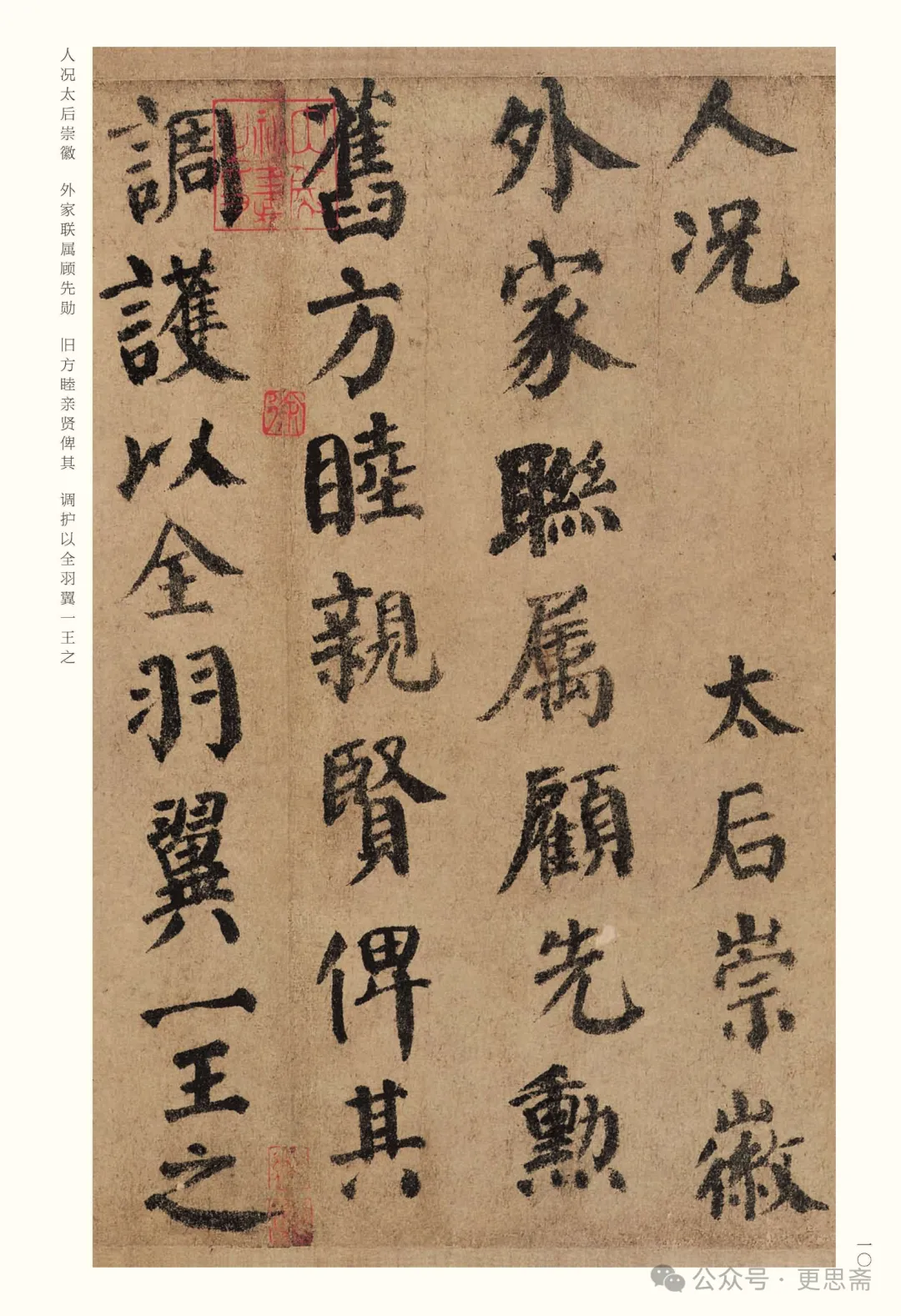

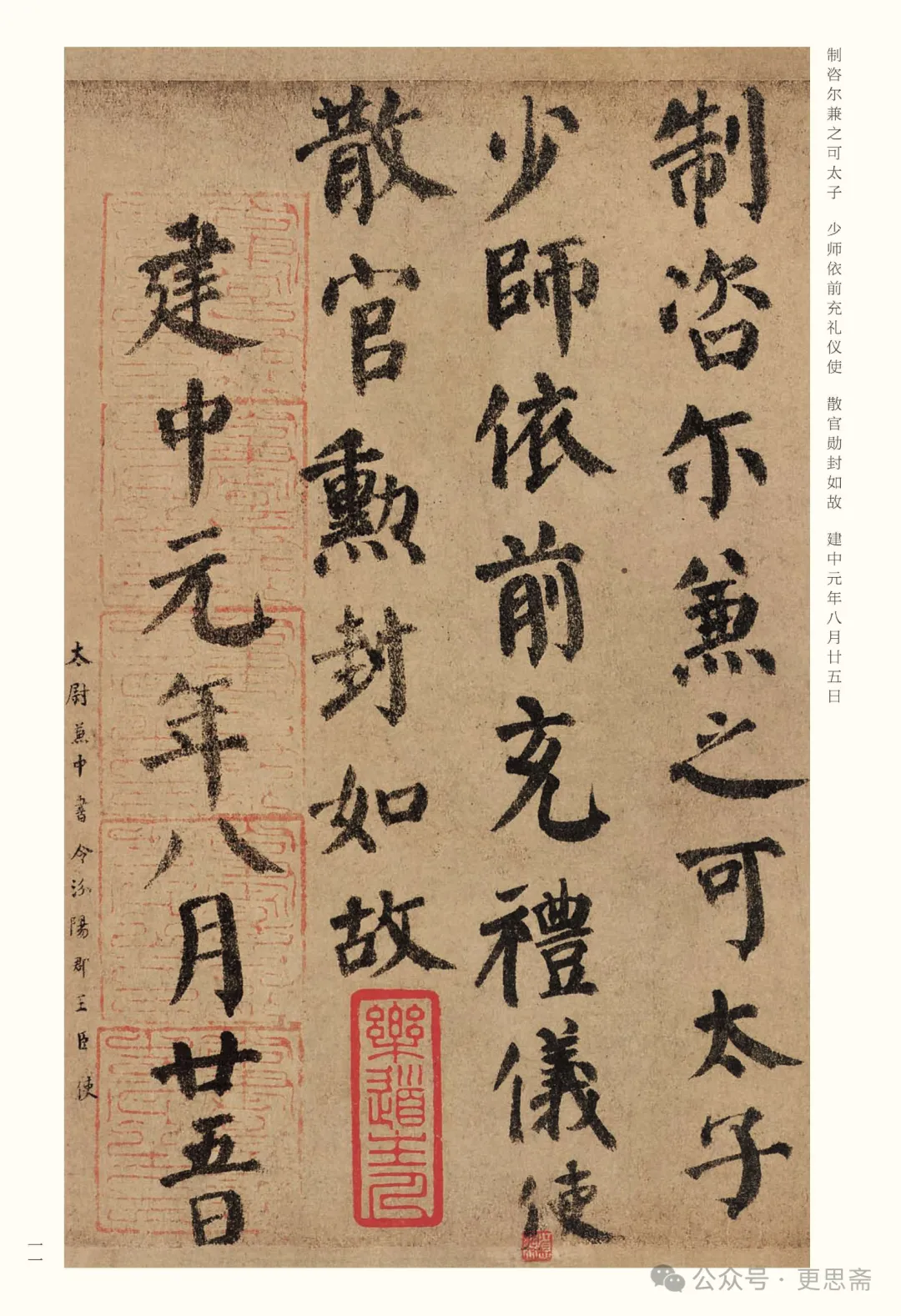

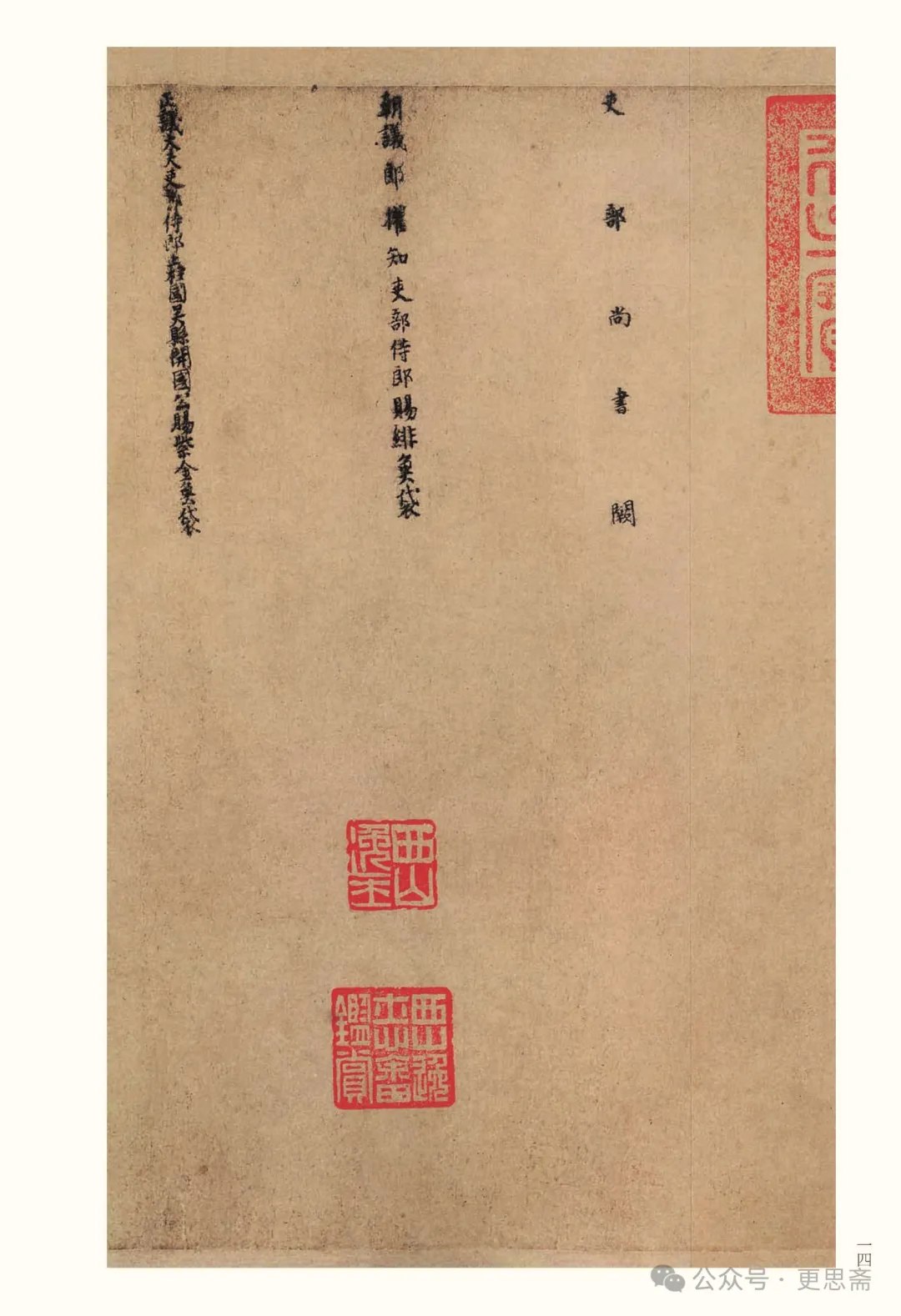

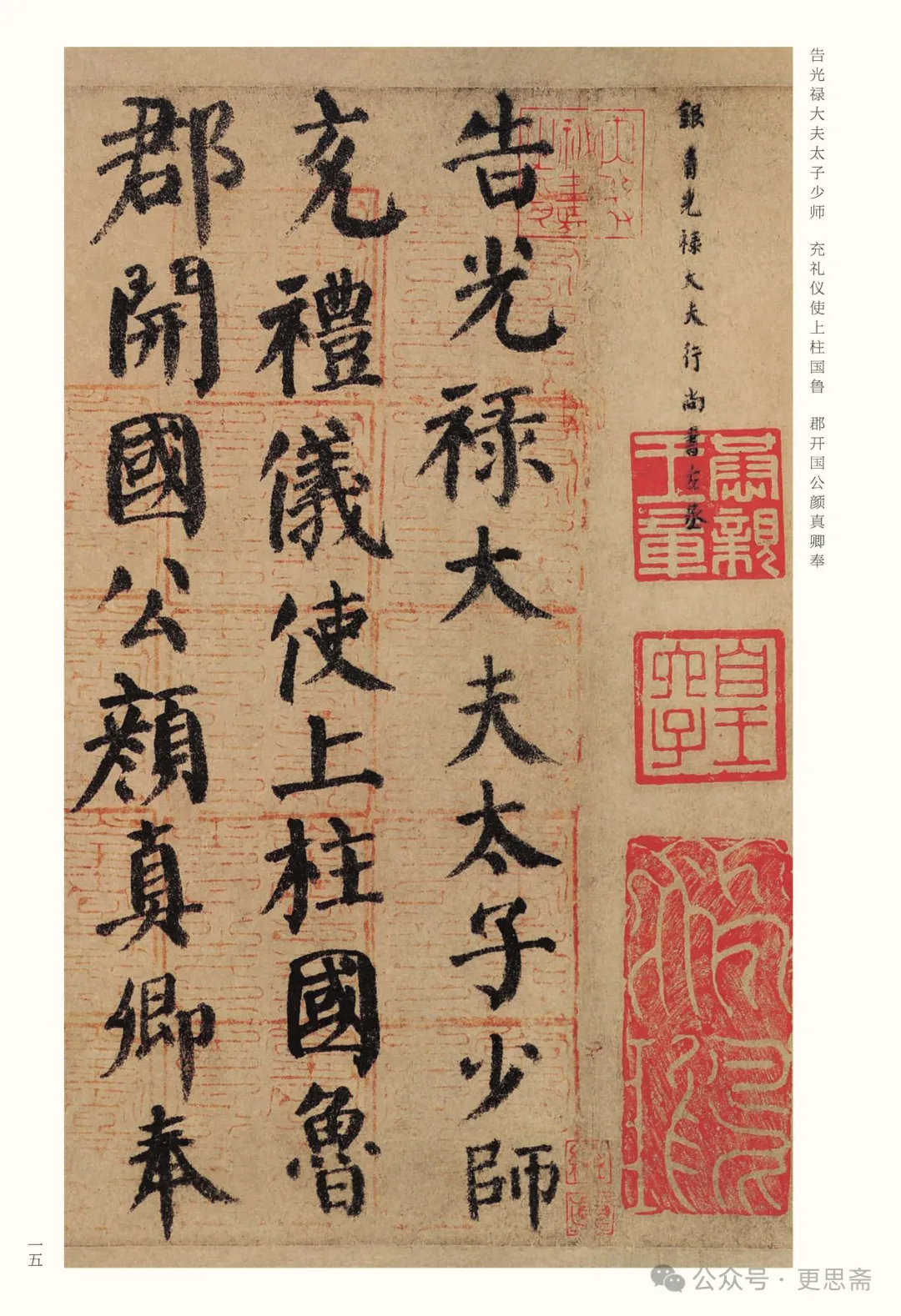

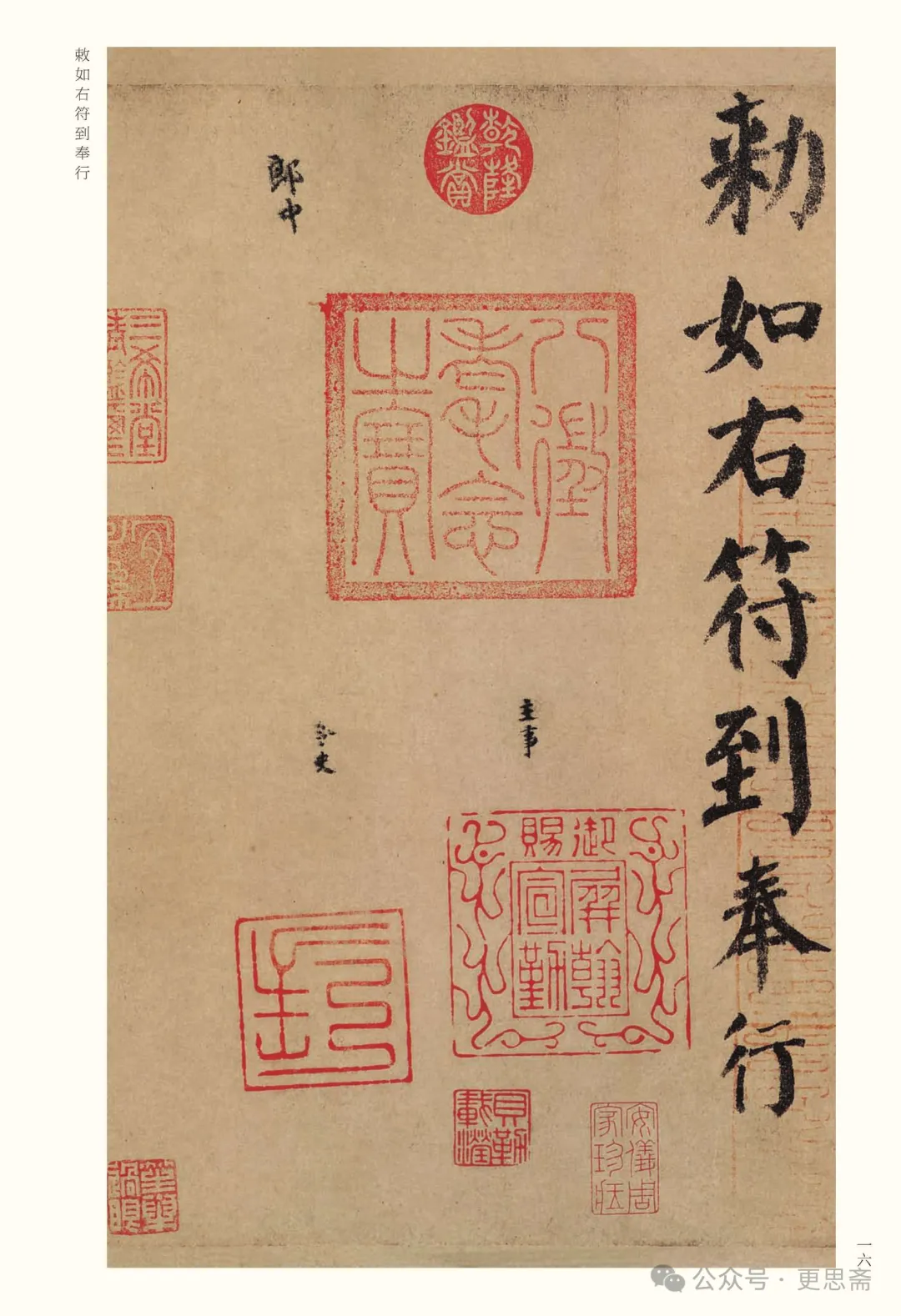

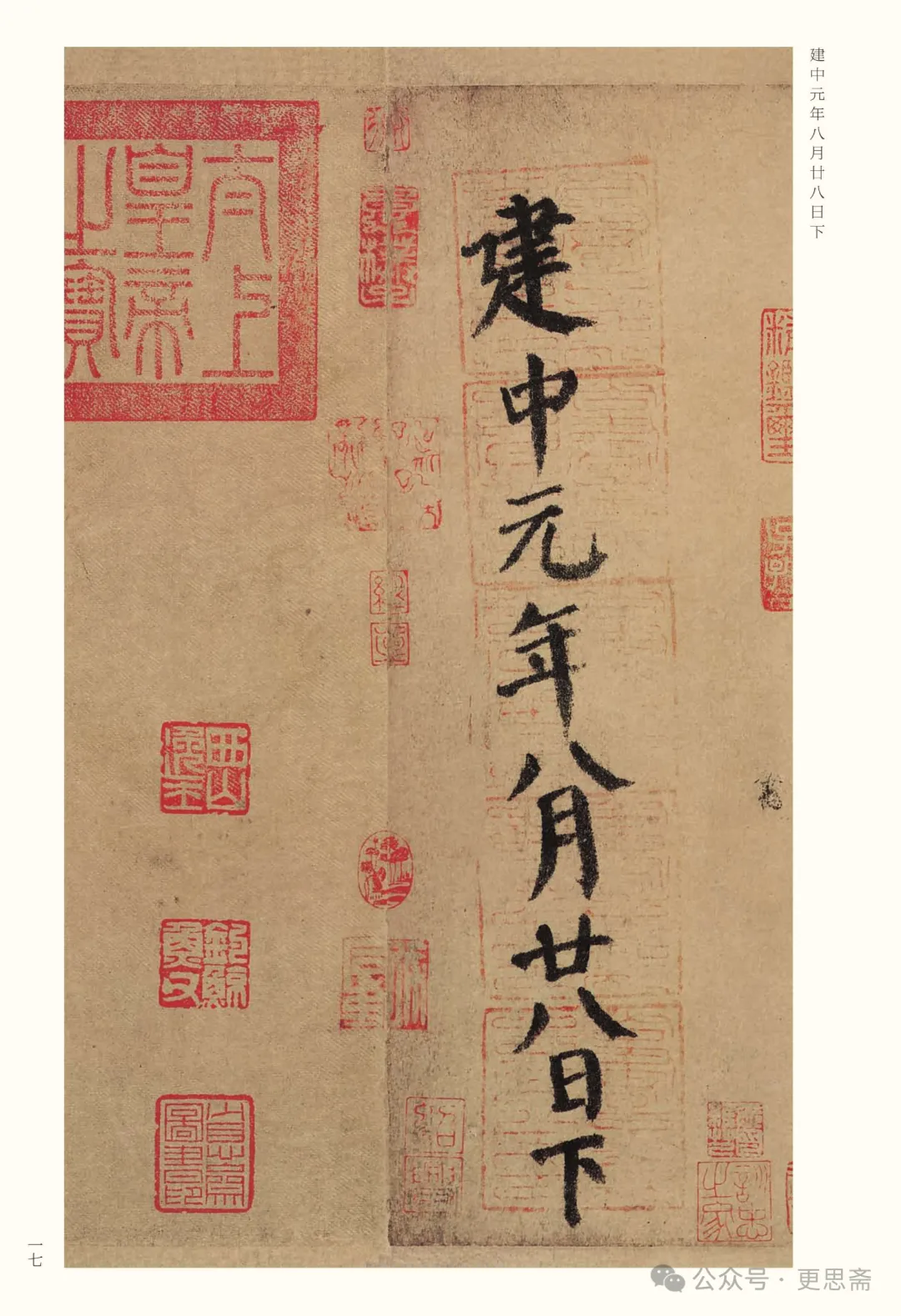

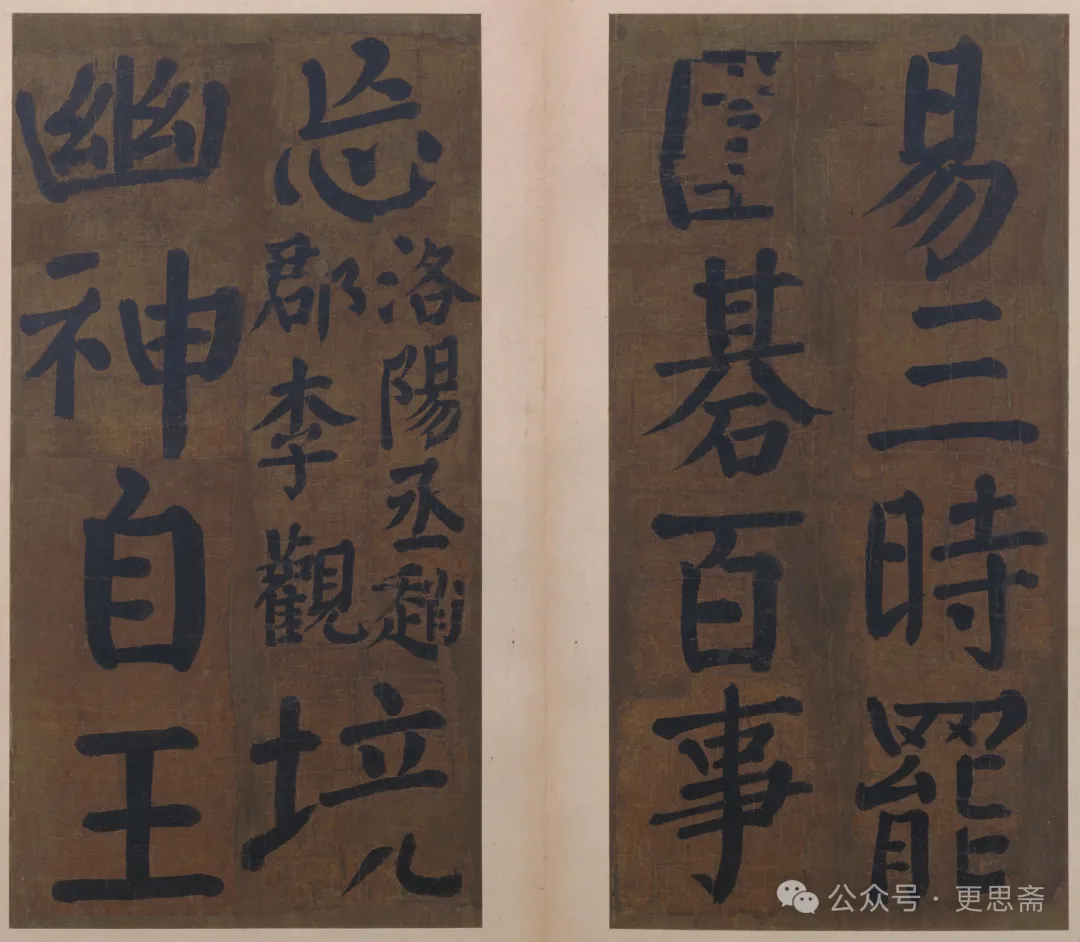

1.《自书告身帖》:楷书纸本,纵29.6厘米,横220.4厘米,存疑作品,现藏于日本台东区立书道博物馆。

整体风格:端庄朴厚,苍劲有力,有一种高古气象,绝无尘俗气。

用笔:用笔稳重有力度,中锋涩进,线条多呈波状,有起伏的动感。

结构:结构内松外紧,撑满四角,字形顶天立地,充满张力。相对的竖画直中带曲,呈弧形相向。

章法:字距小、行距大,行间分明,章法自然而活泼,消除了楷书中易犯的板正单调的弊病。

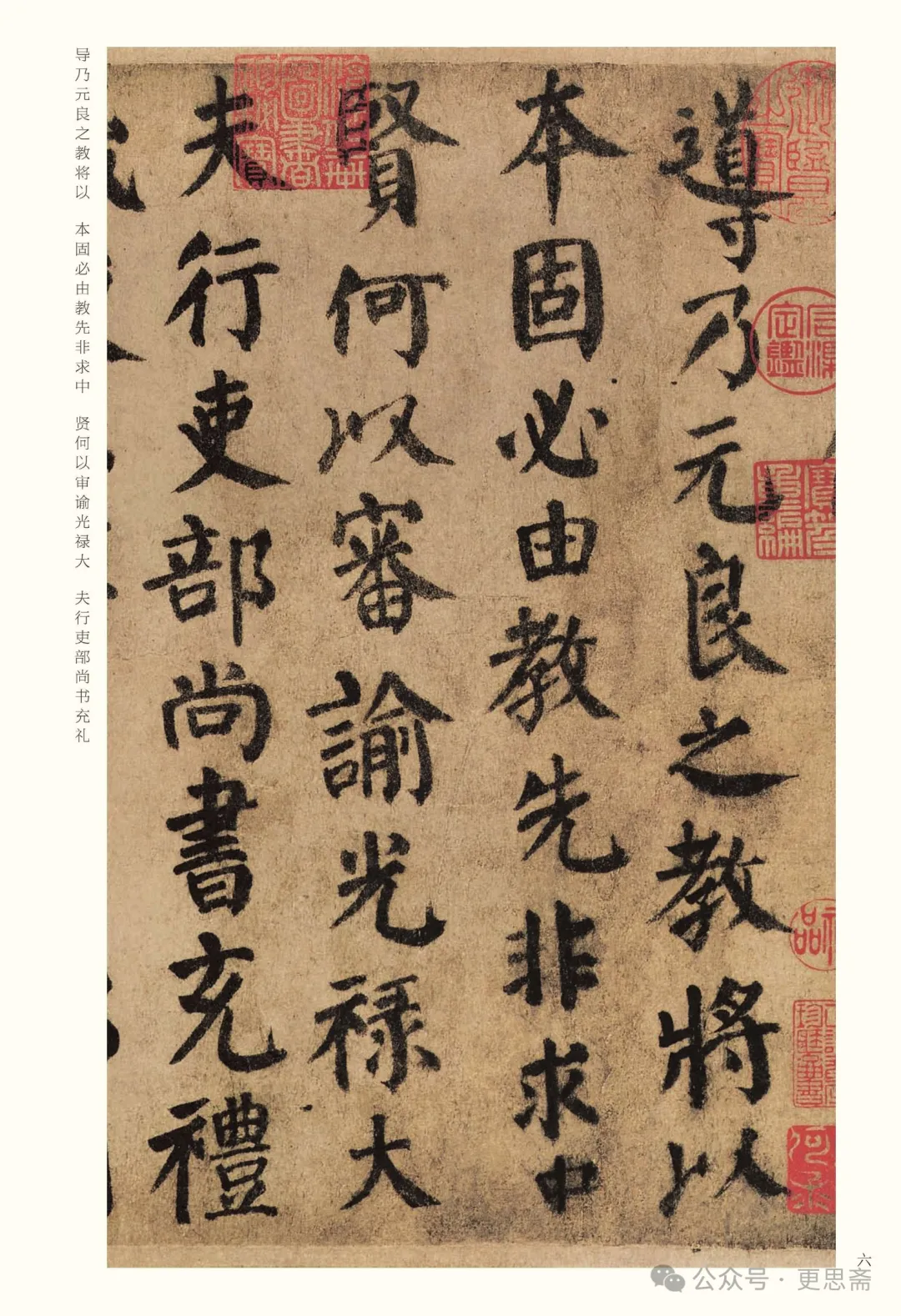

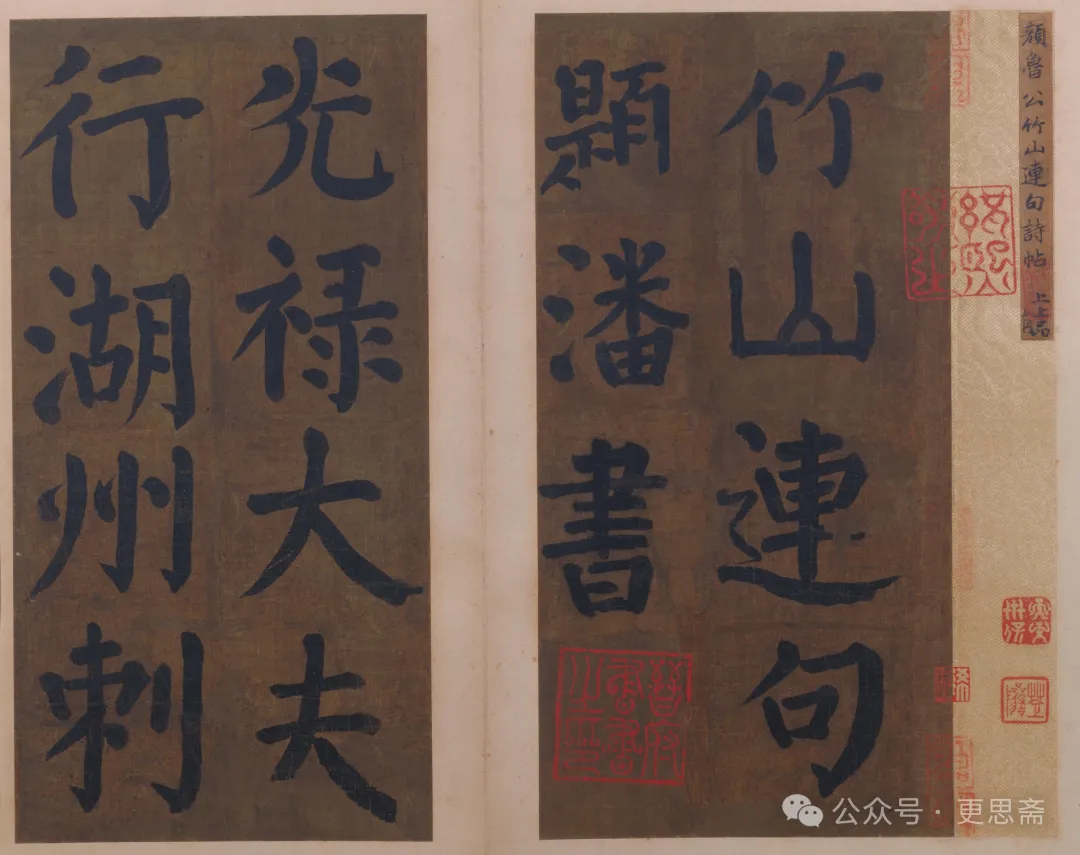

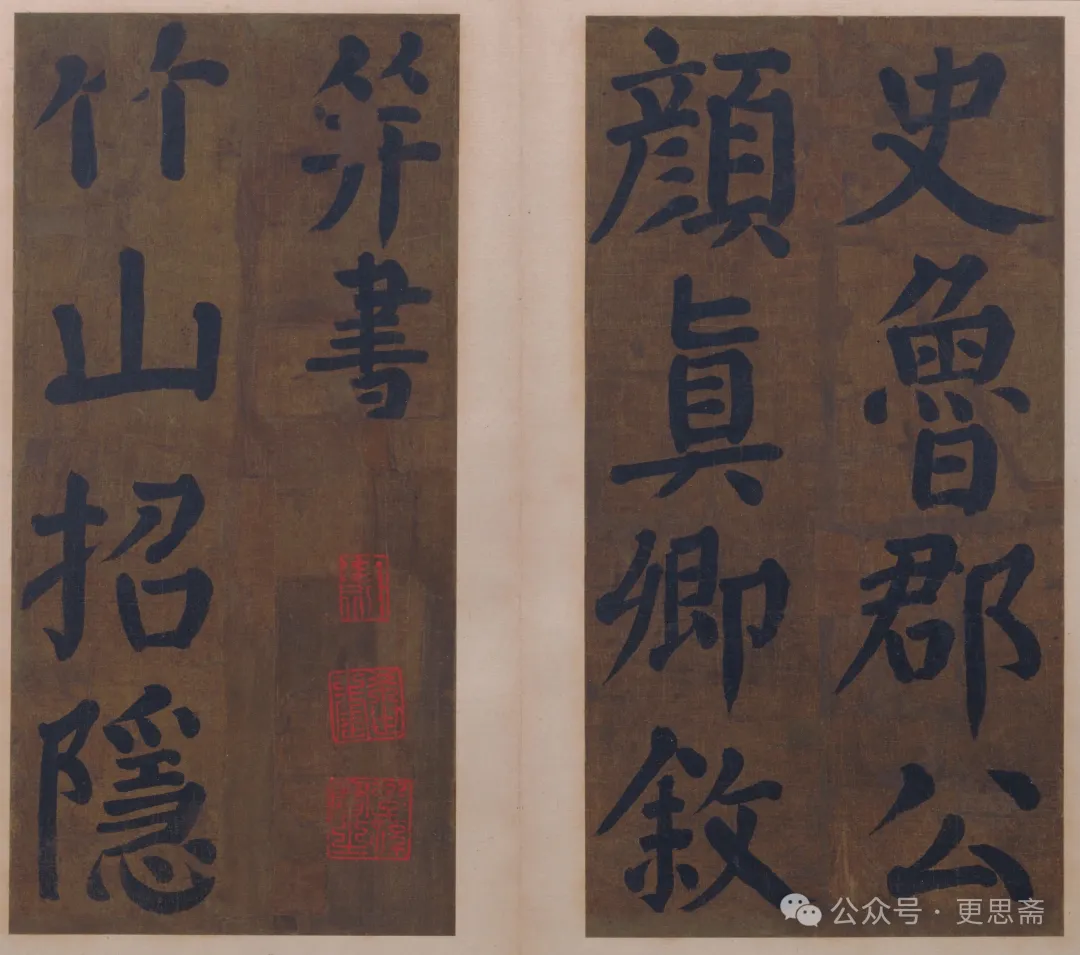

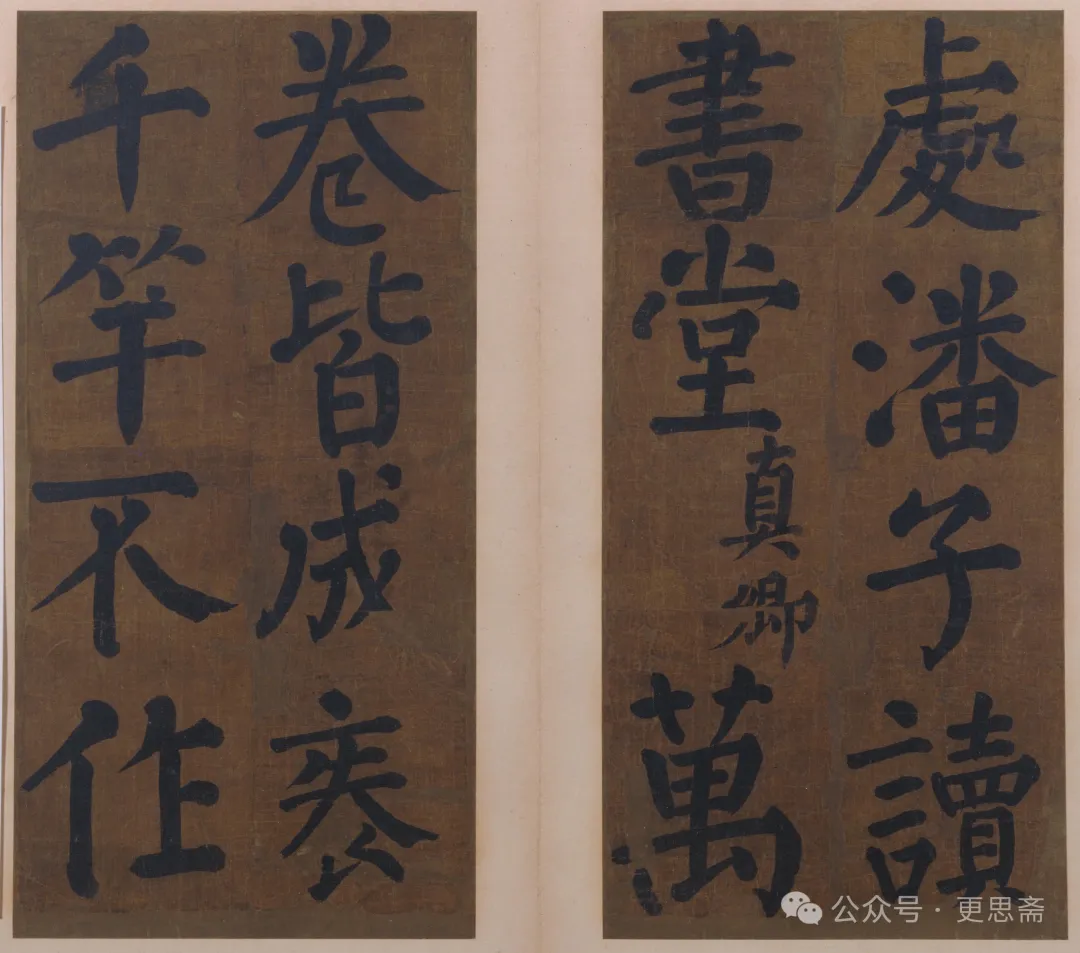

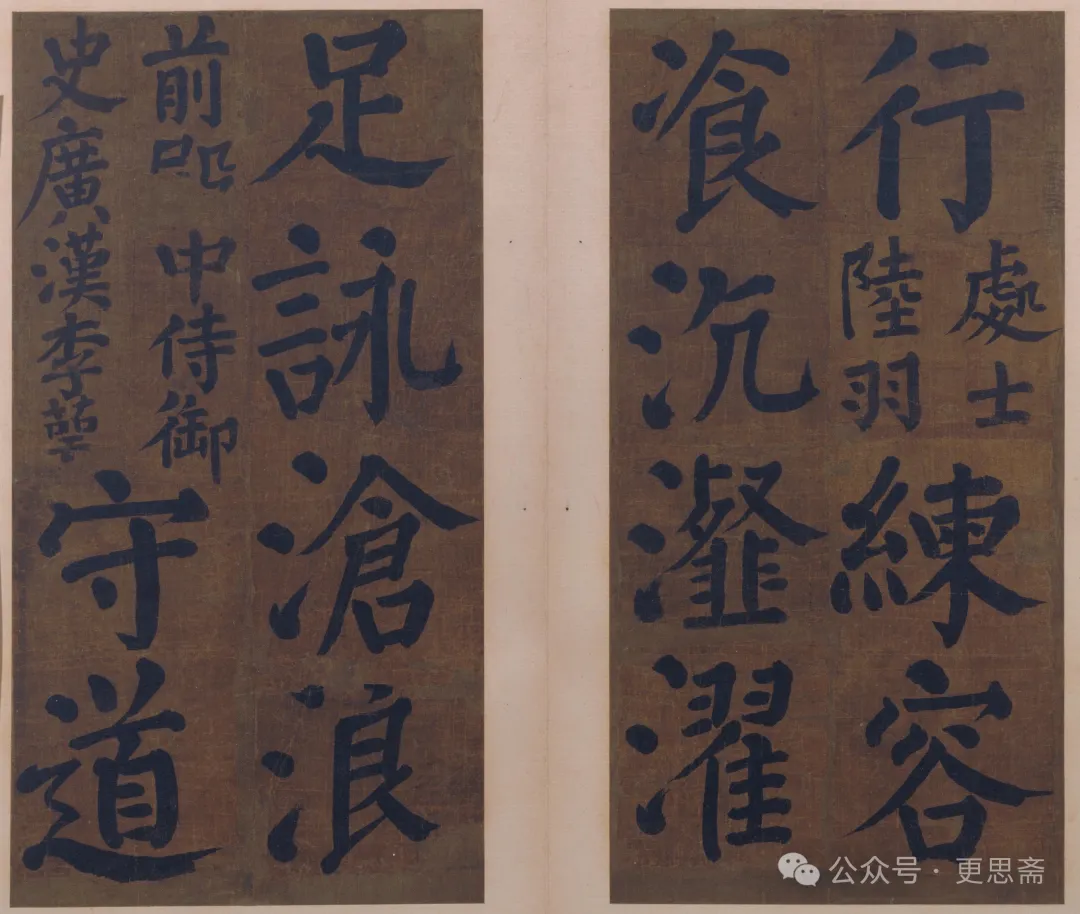

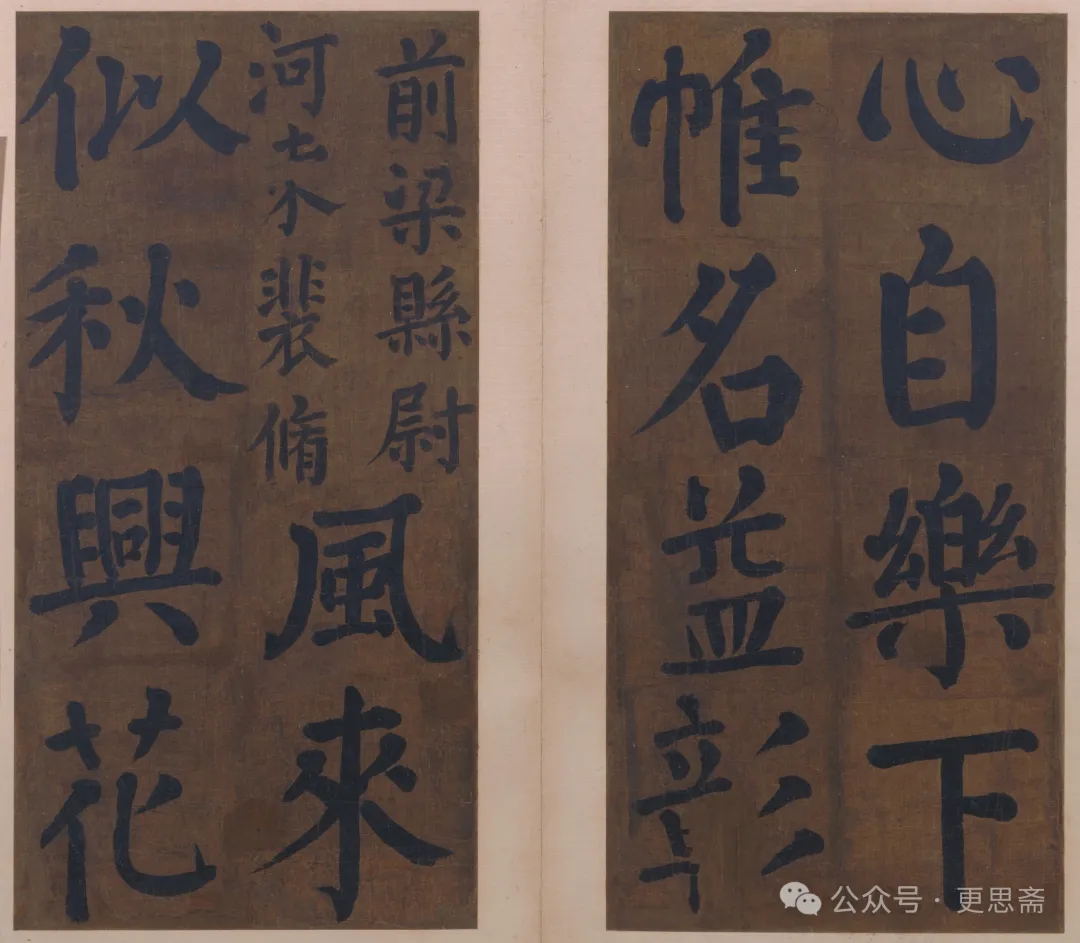

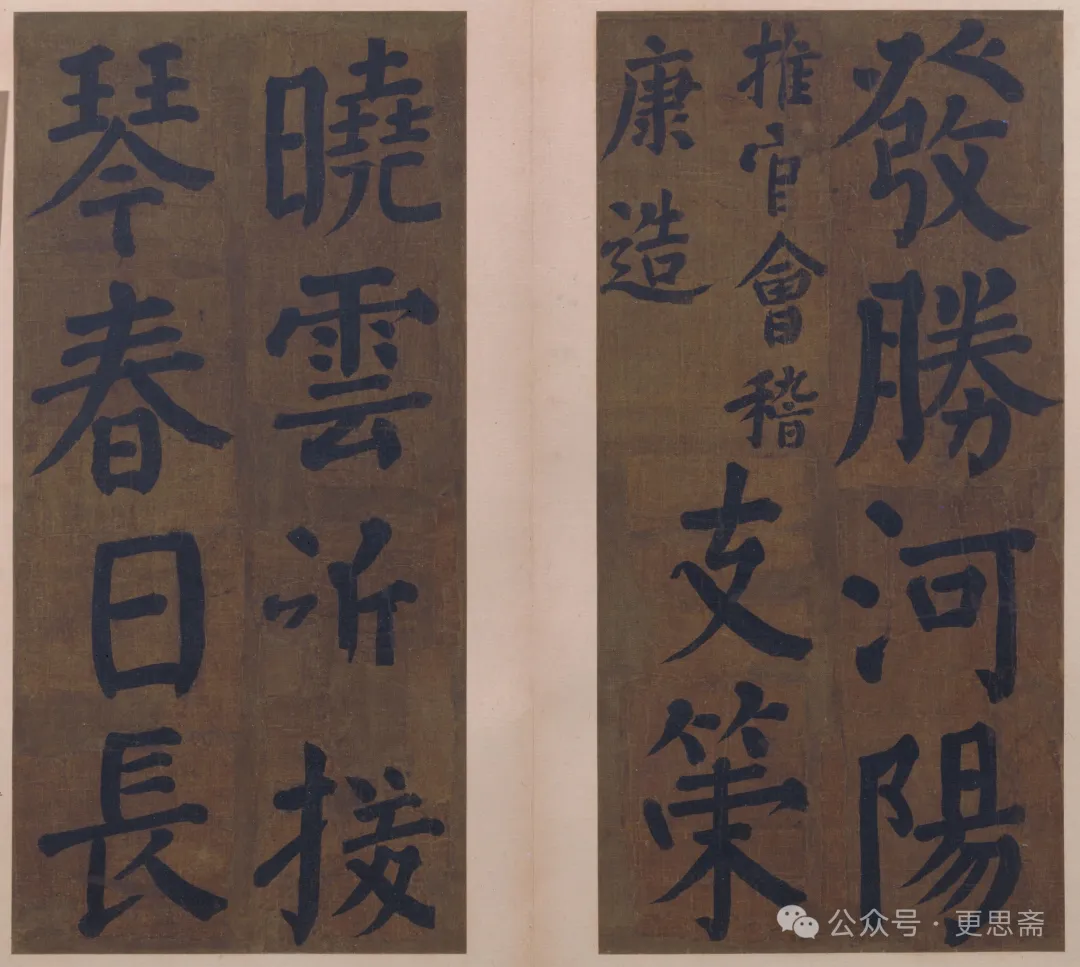

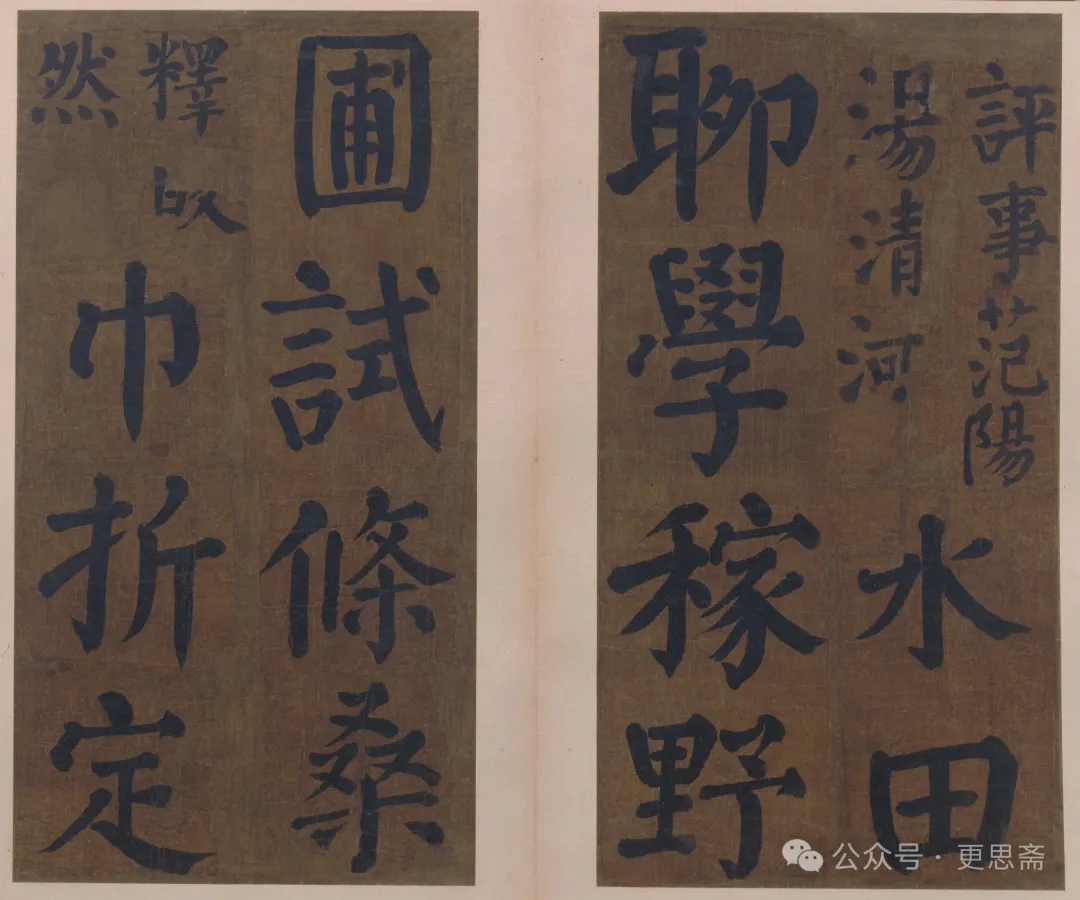

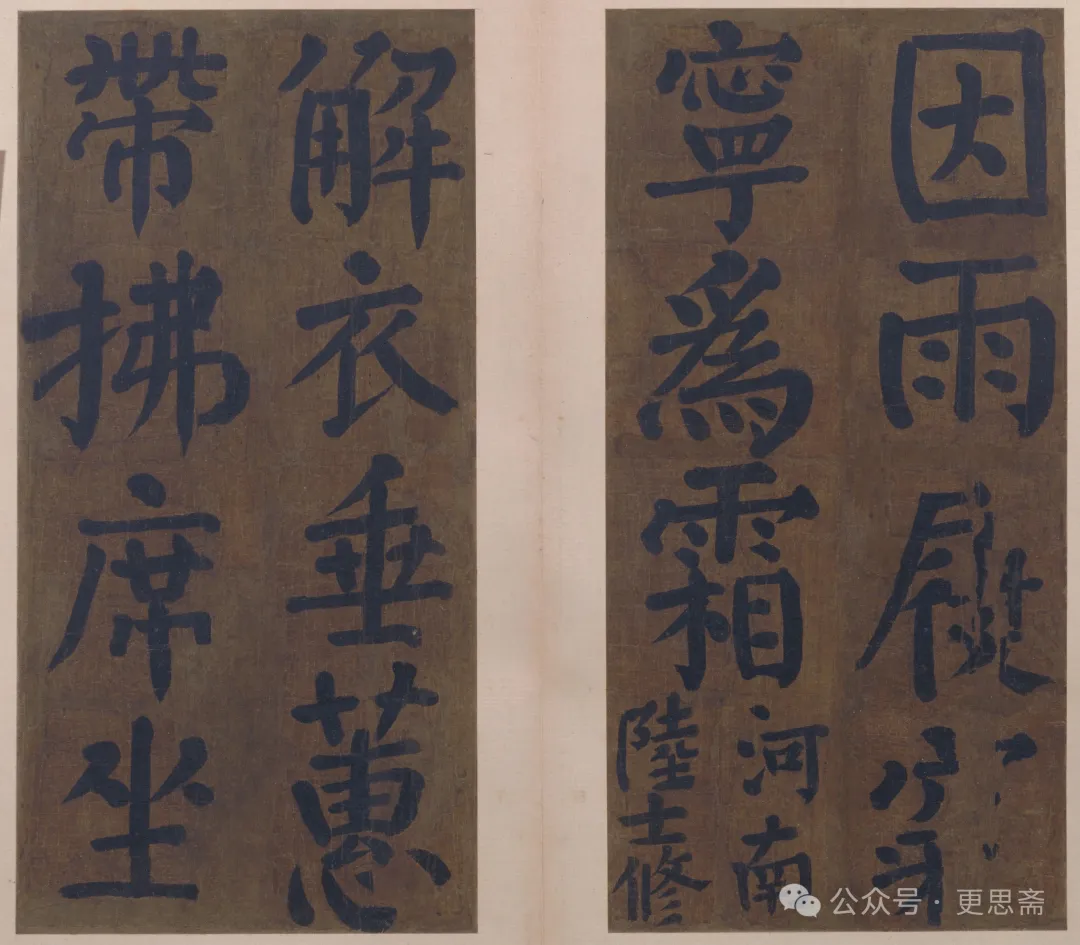

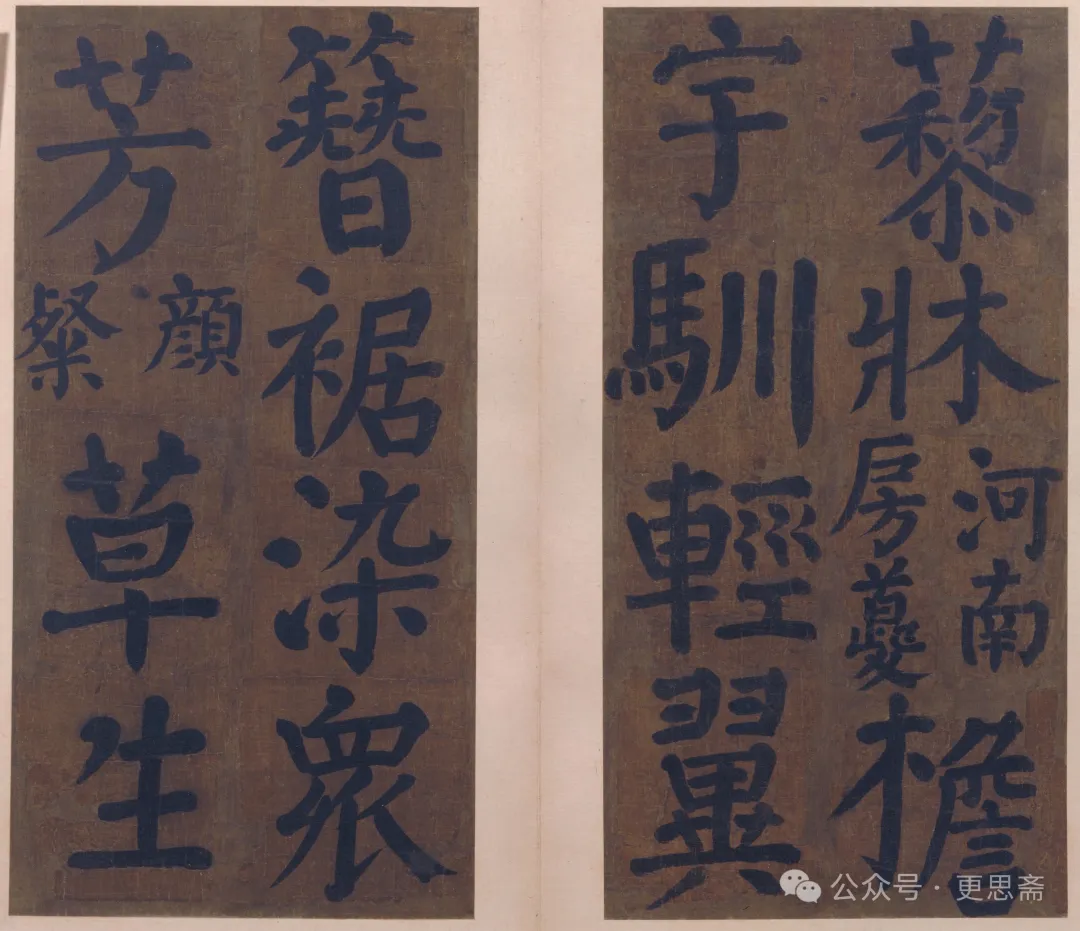

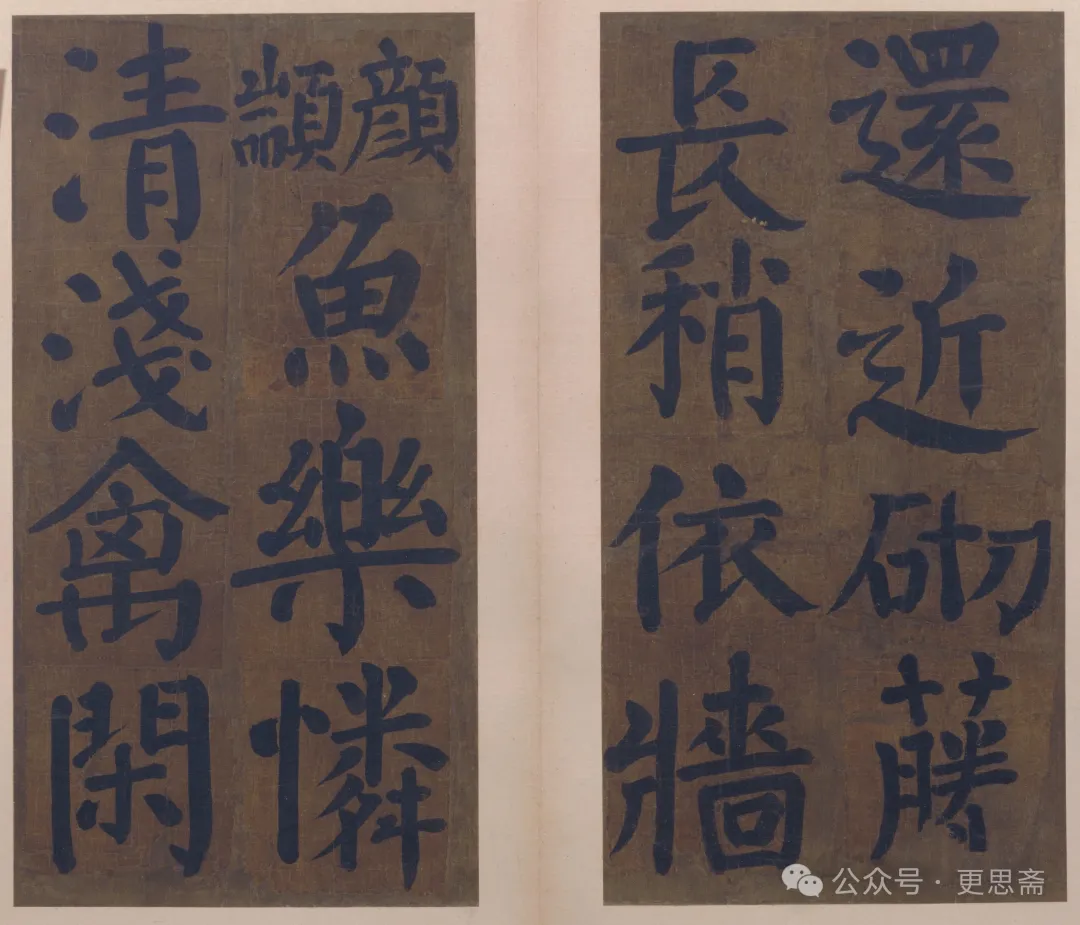

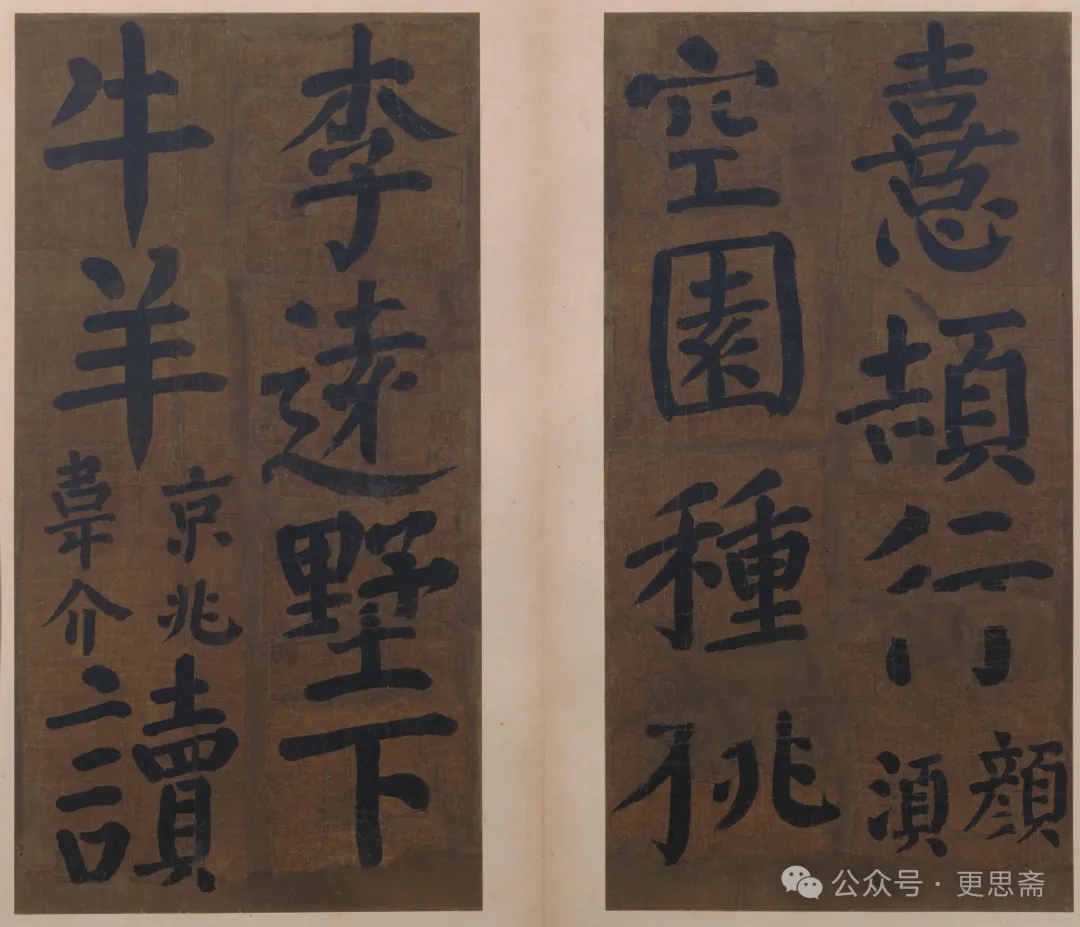

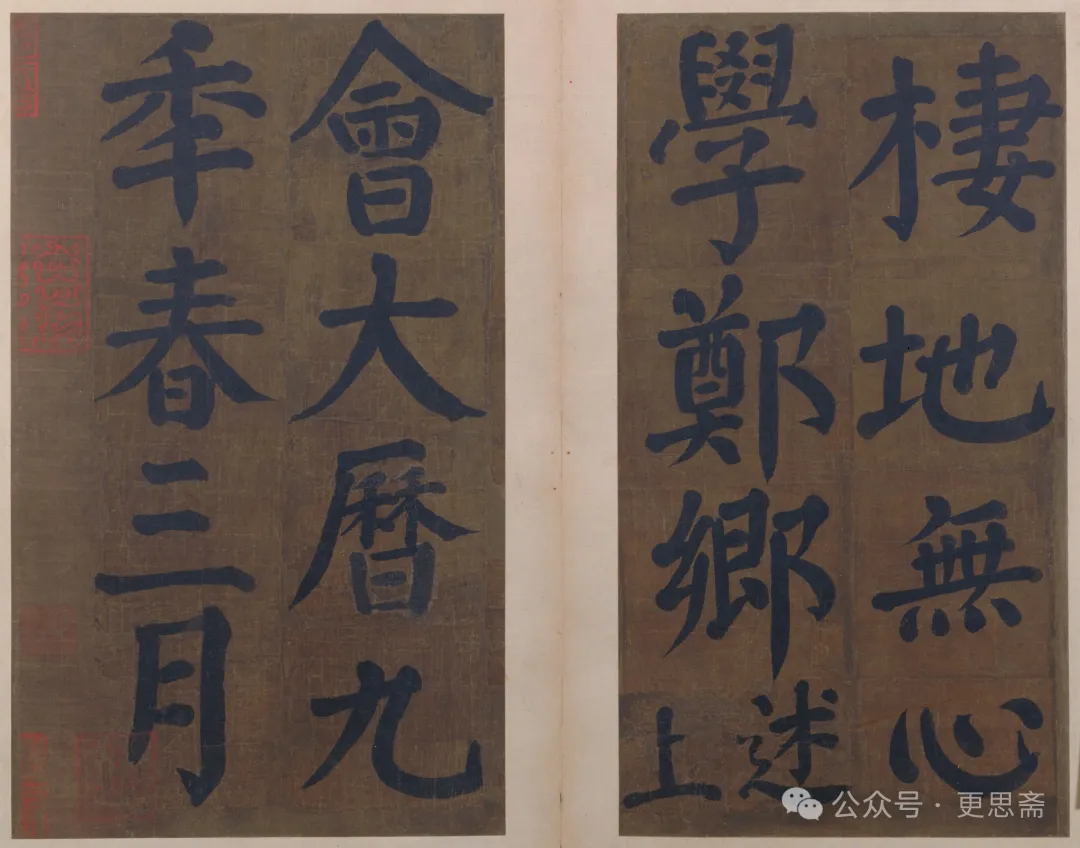

2.《竹山堂连句册》:楷书绢本,纵13.7厘米,横28.2厘米,现藏于北京故宫博物院。

整体风格:体现了颜真卿晚年书法的成熟风格,兼具楷书的端严与行书的流畅。

笔法:浑厚圆劲,返璞归真。用笔藏锋逆入,中锋行笔,线条圆厚饱满,转折处多以圆转代替方折。

结体:宽博开张,气象恢弘。字形饱满,中宫疏朗,重心下沉,部分笔画略作倾斜,打破对称。

章法:行间疏朗,全篇章法疏密有致,留白充分,营造出大气从容的视觉效果。

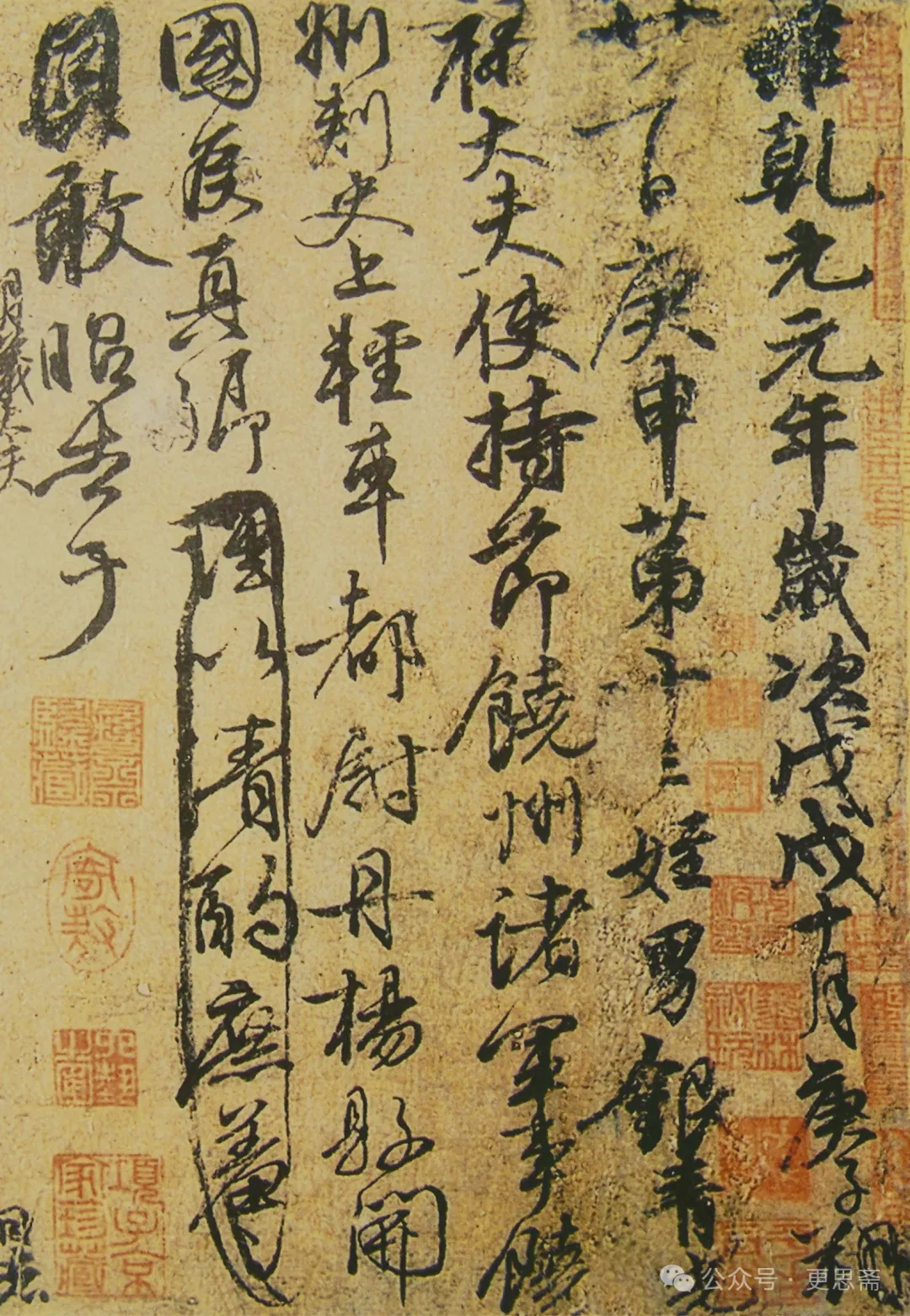

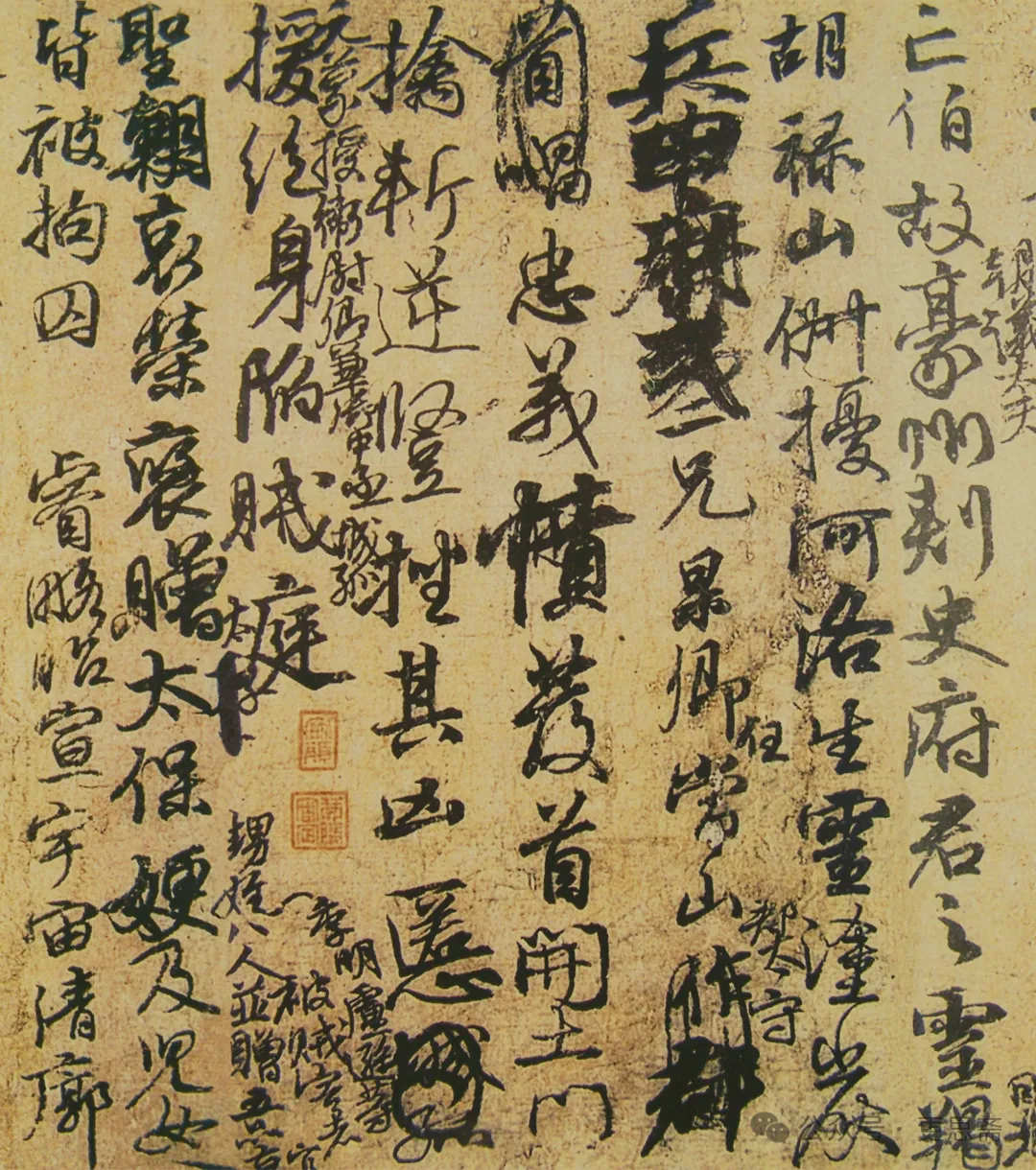

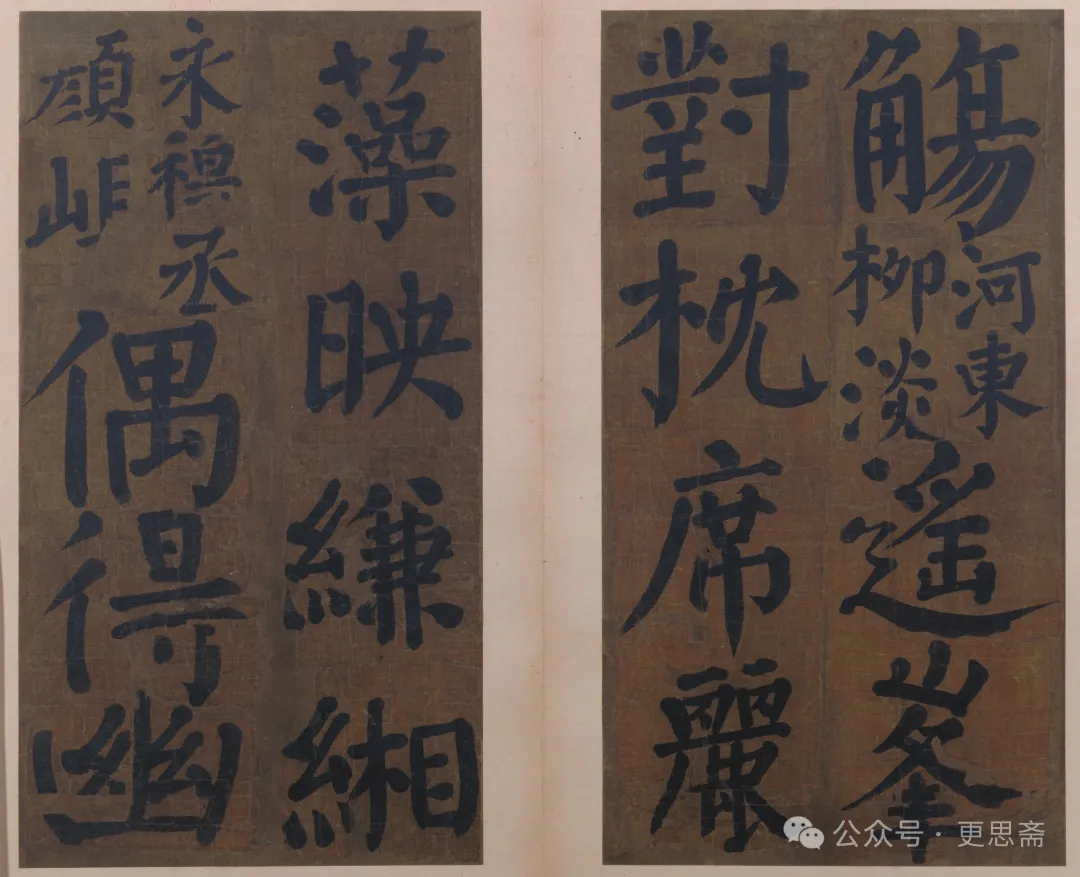

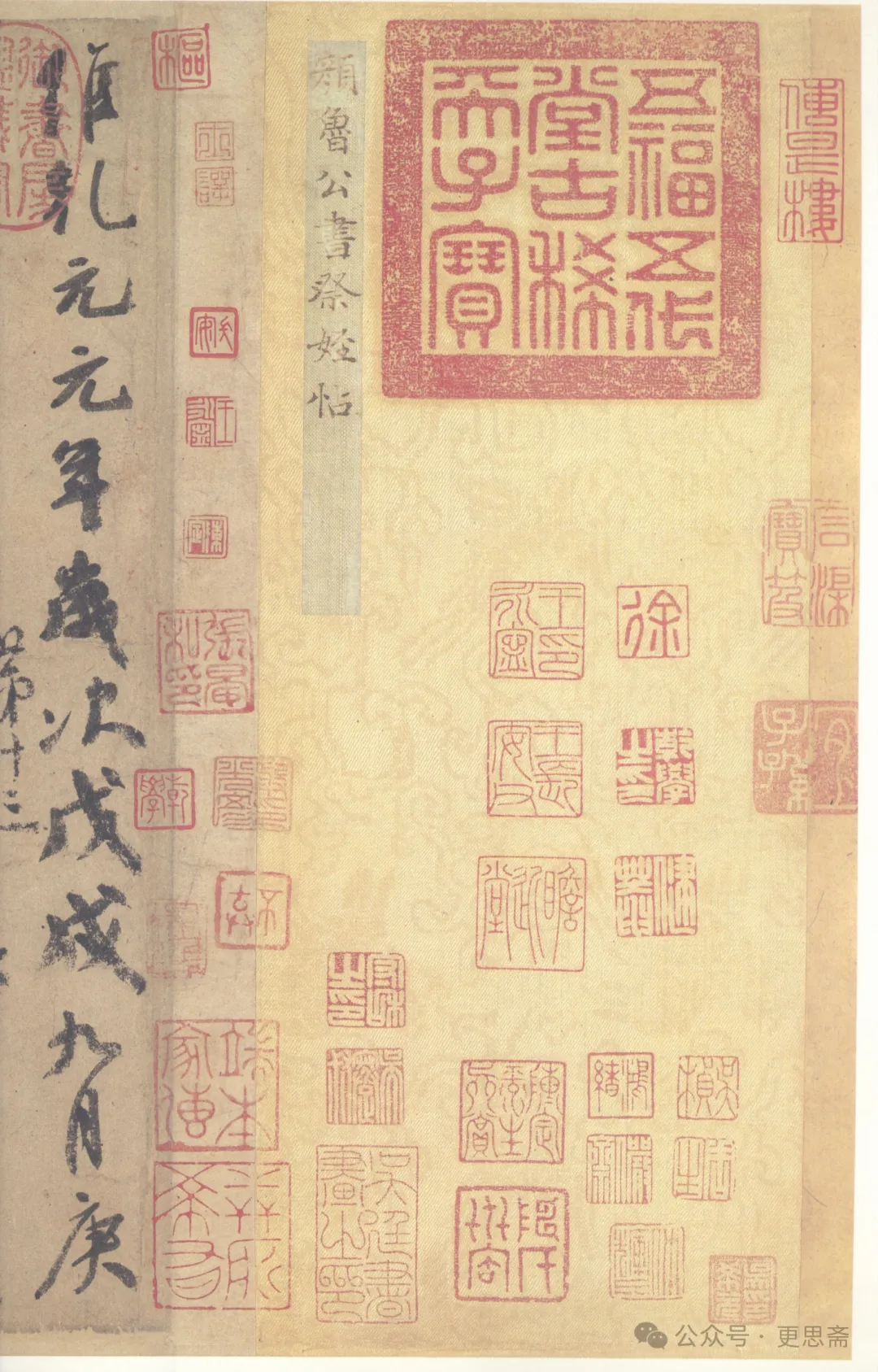

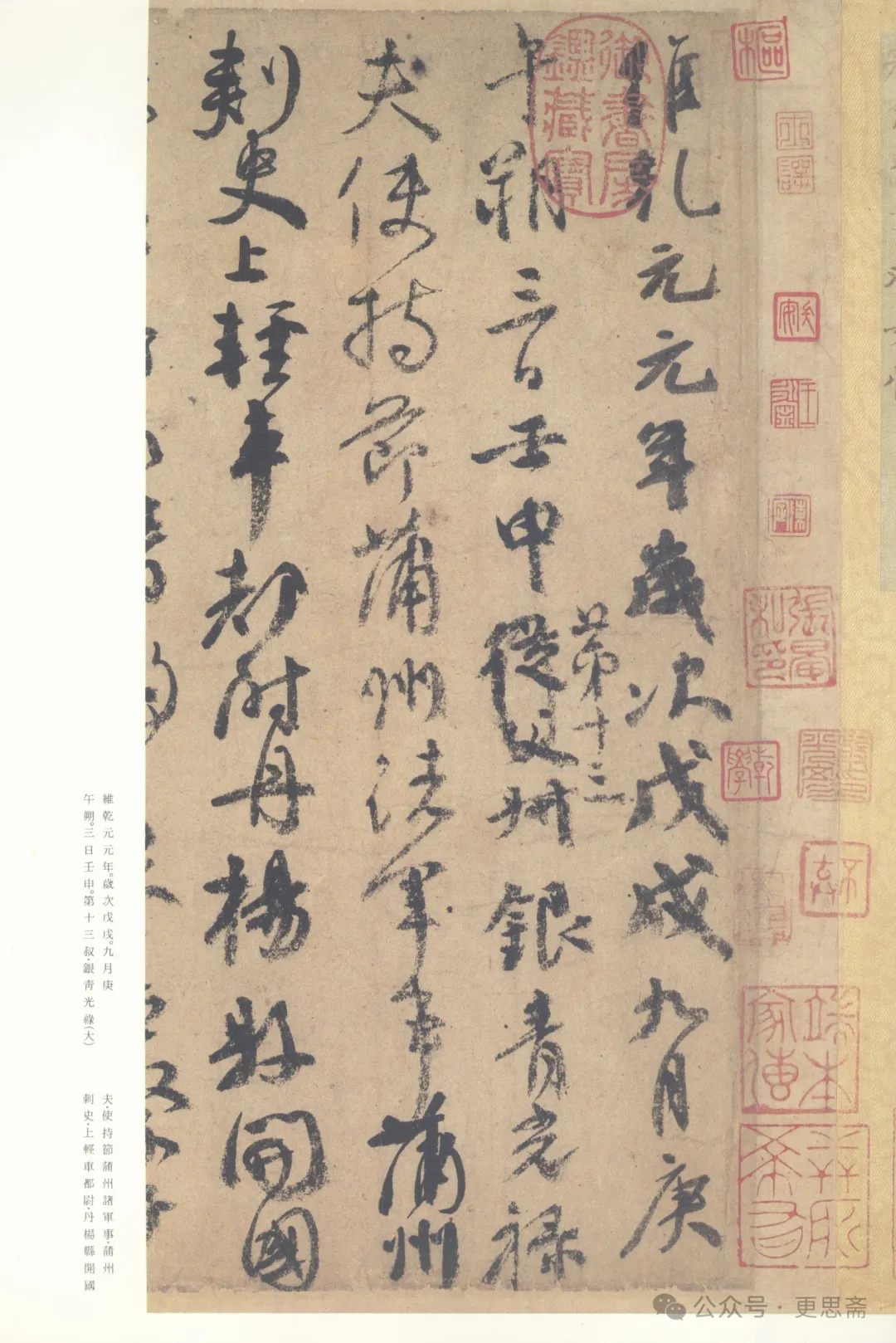

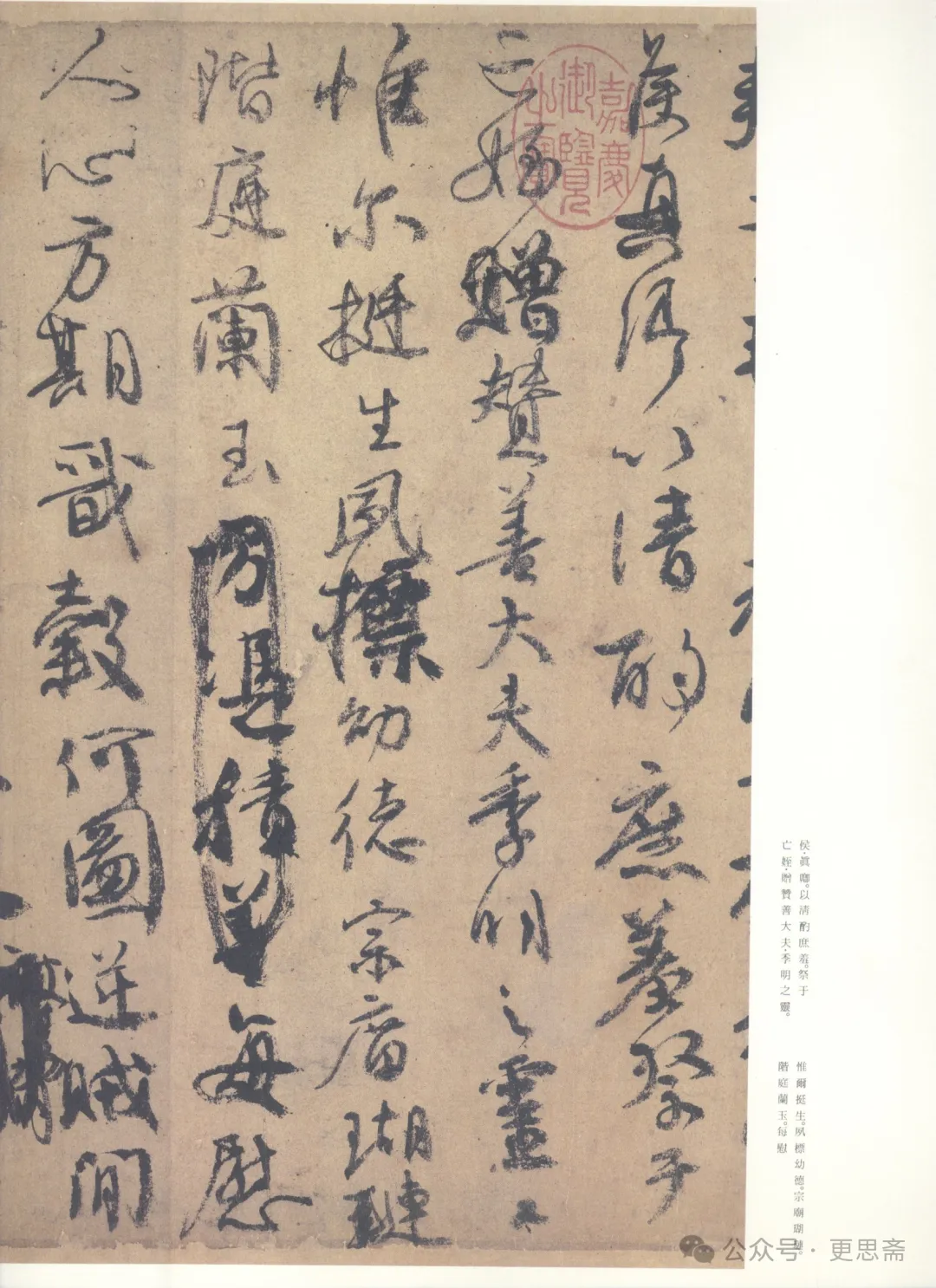

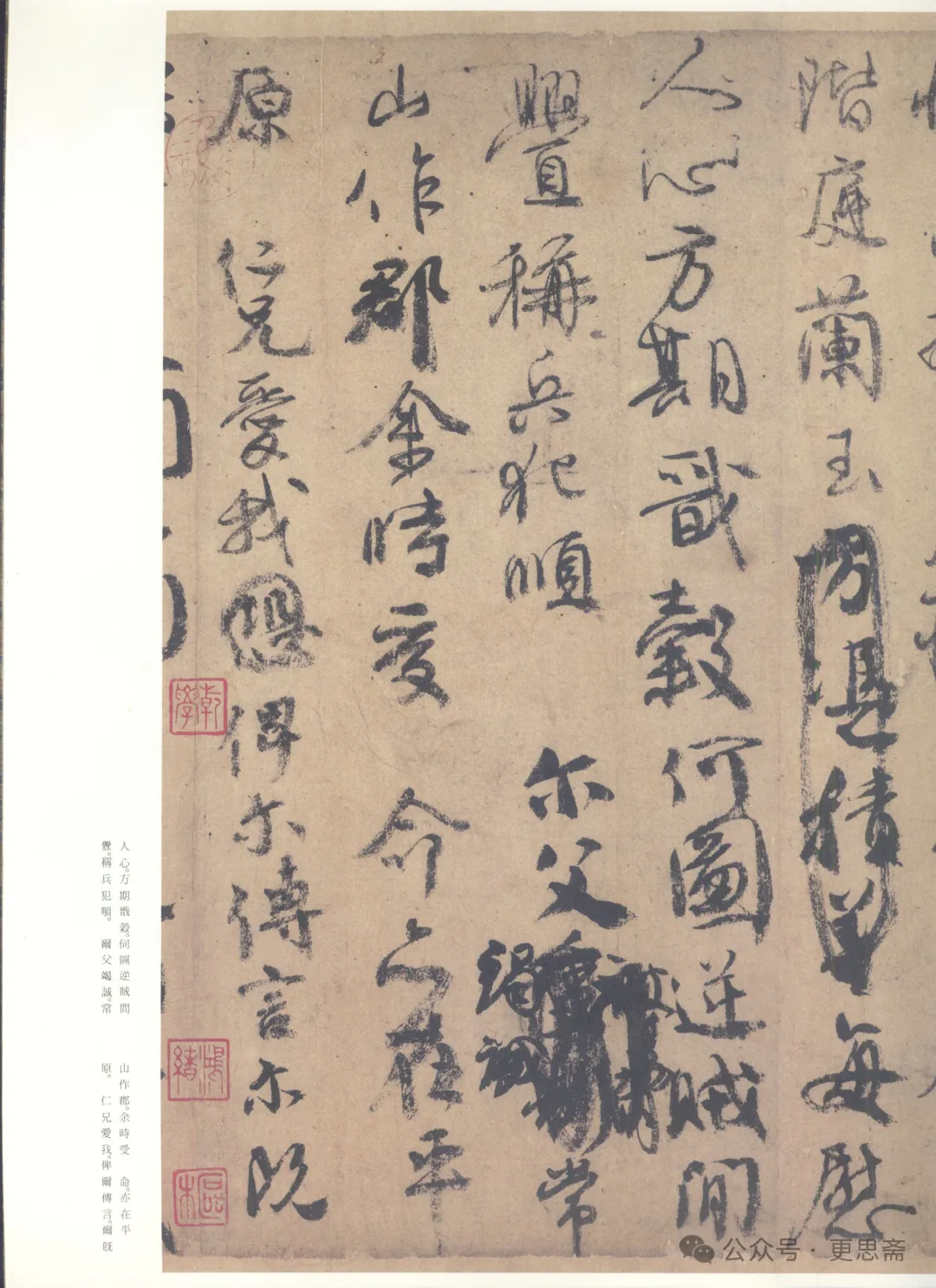

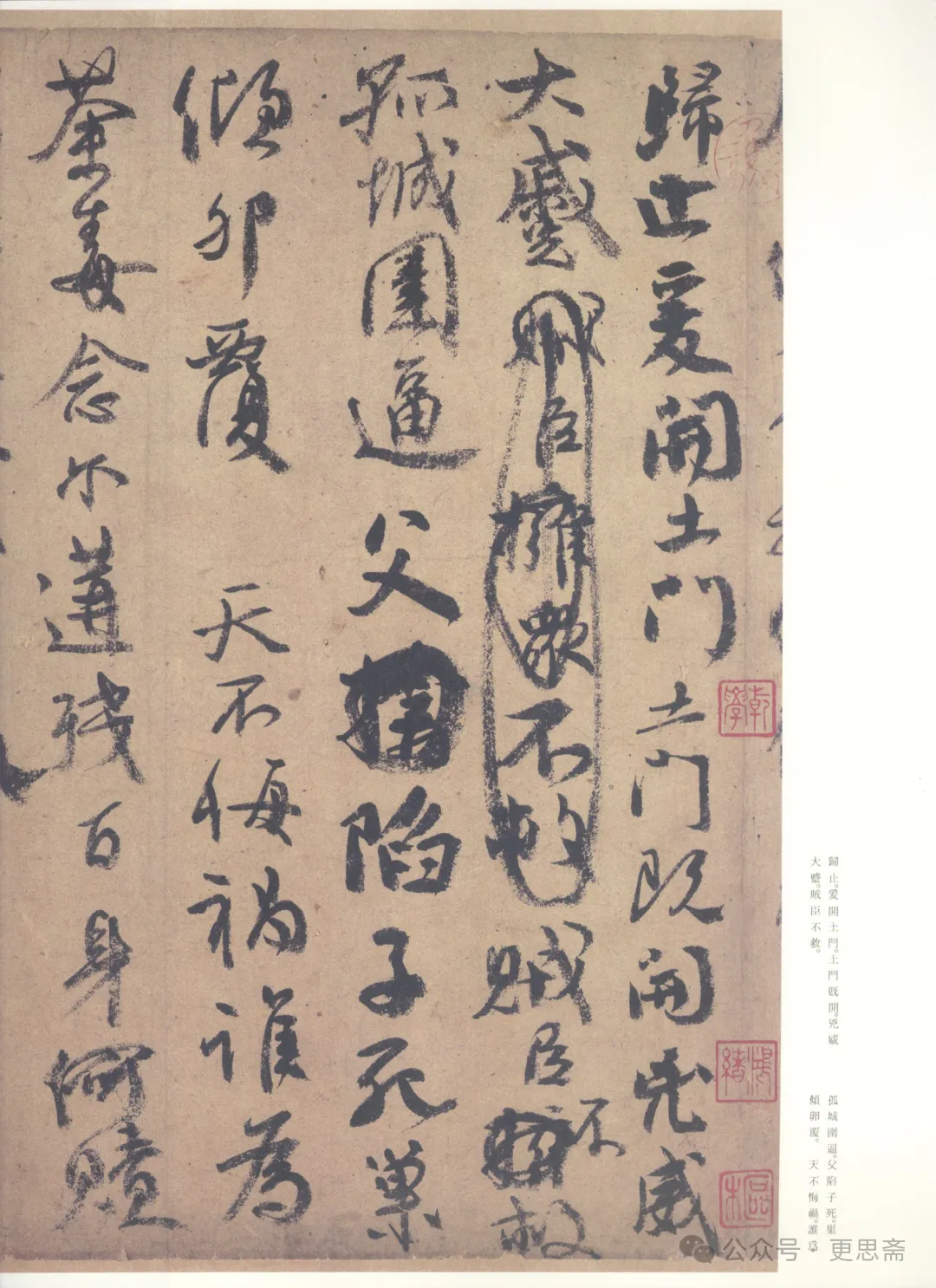

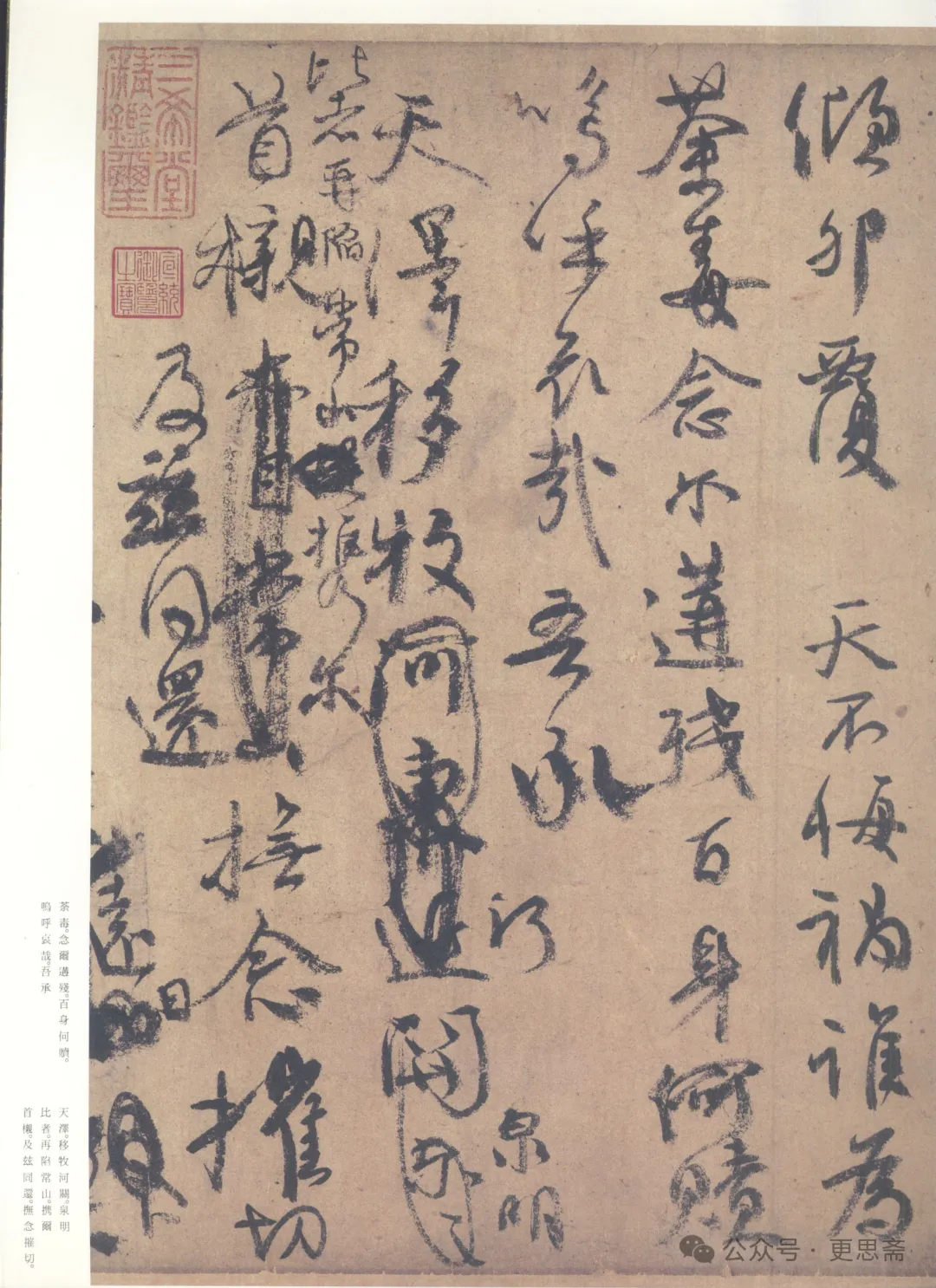

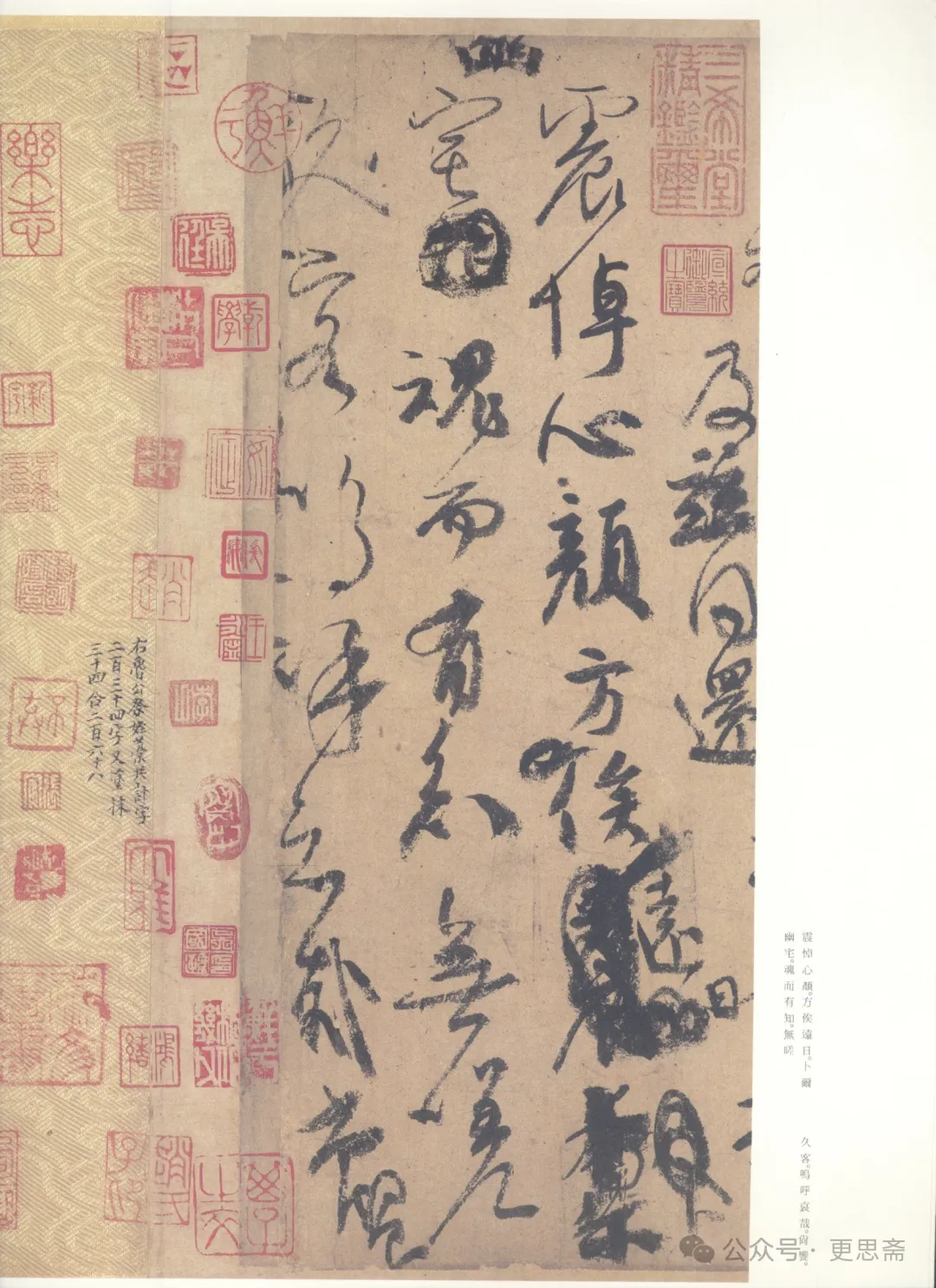

3.《祭侄文稿》:行书纸本,纵28.2厘米,横72.3厘米,25行,共230字。创作于唐乾元元年(758年),是颜真卿为祭奠侄子颜季明而作的草稿,现藏于台北故宫博物院。此帖被誉为“天下第二行书”。

整体风格:通篇用笔之间情如潮涌,书法气势磅礴,纵笔豪放,一气呵成,是颜真卿行草书法的代表作。

笔法:以圆笔中锋为主,藏锋出之。厚重处浑朴苍穆,细劲处筋骨凝练,转折处或化繁为简,或杀笔狠重。

结体:结体宽博,平正奇险。字形外紧内松,多横向展势,左右偏旁或相向、或相背,显得疏密得体。

章法:章法自然天成,字间行气随情而变,不计工拙,圈点涂改随处可见。行笔忽慢忽快,时疾时徐,疏密对比强烈。

墨法:墨色苍润,渴笔较多,且墨色浓重而枯涩,与颜真卿当时悲愤的情感高度统一。

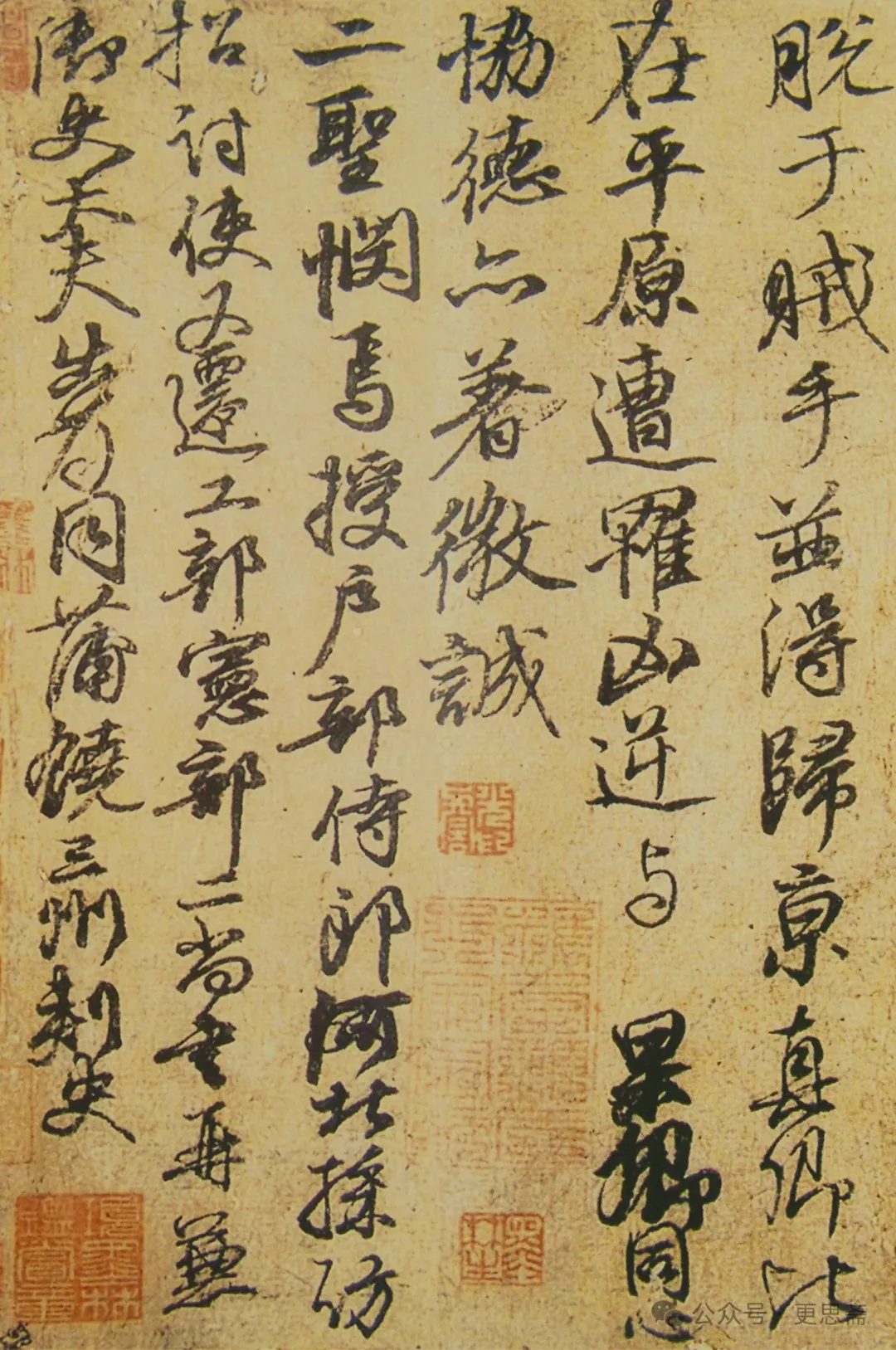

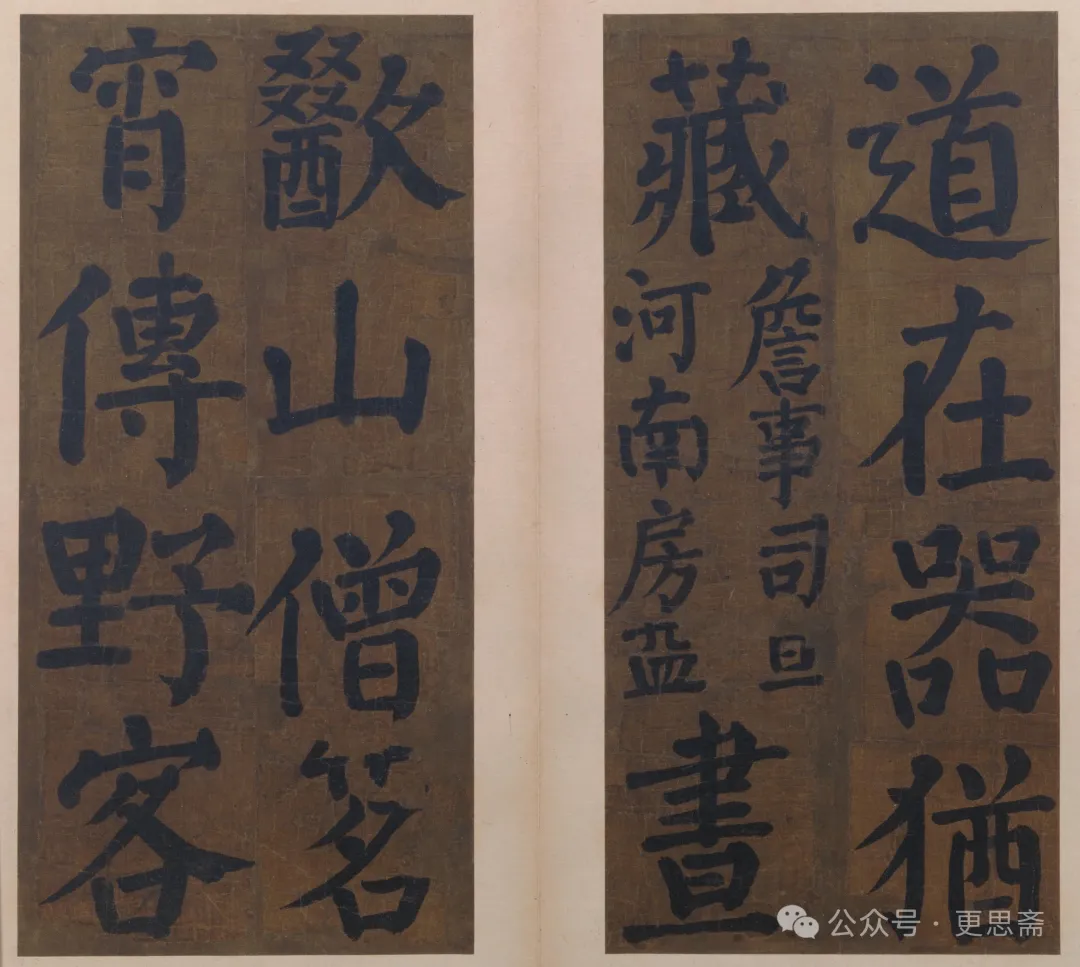

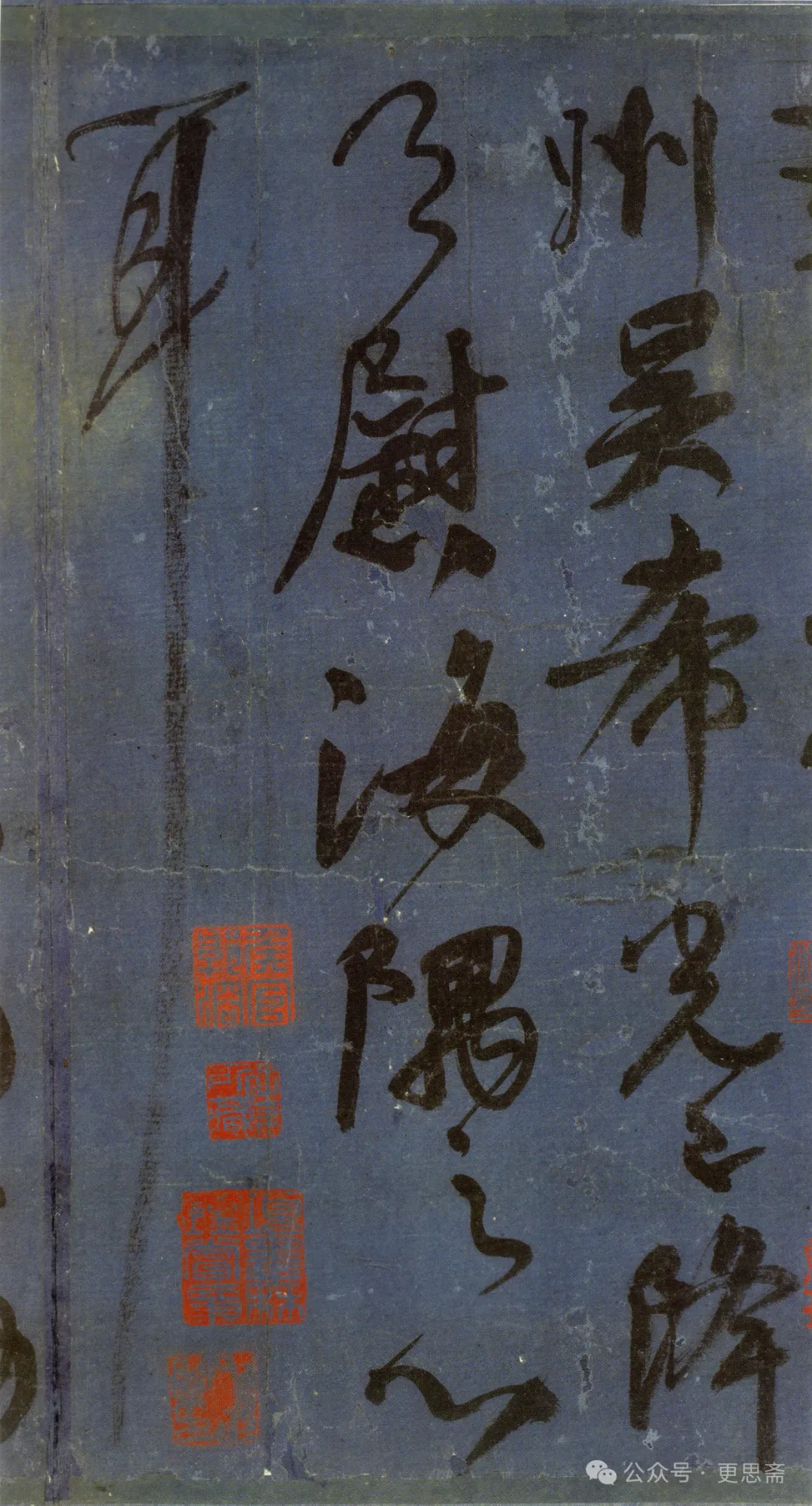

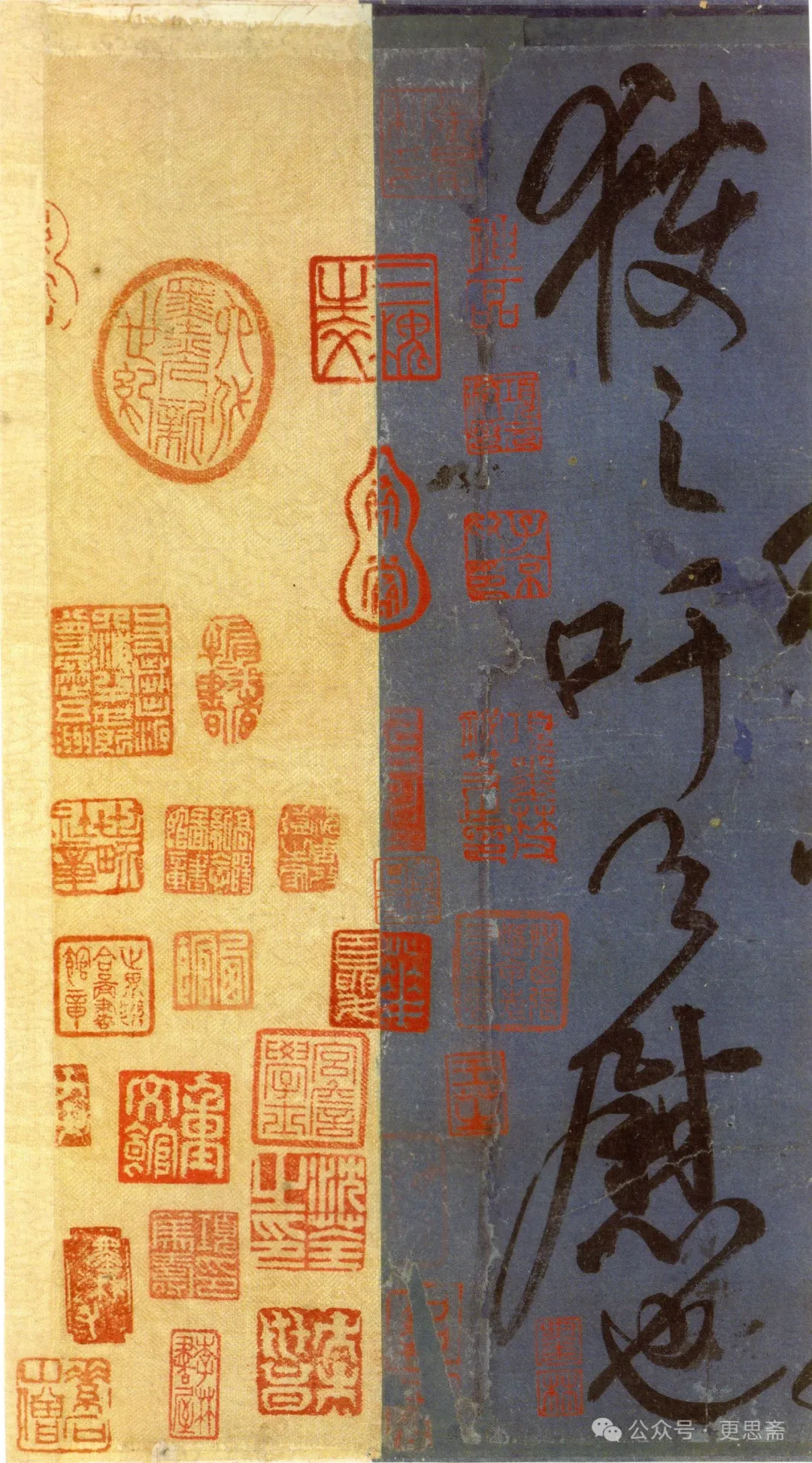

4.《刘中使帖》:行草书纸本,纵29.4厘米,横43.8厘米,创作于唐大历十年(755年),现藏于台北故宫博物院。

整体风格:整体风格豪放自然,体现了颜真卿行草书的典型风格。

笔法:行草书,笔势流畅,笔画粗细变化丰富,转折处多圆转,行笔自然。

结体:字形宽博,结构稳重,部分字有行书的灵动之感。

章法:行间疏密有致,整体布局自然。

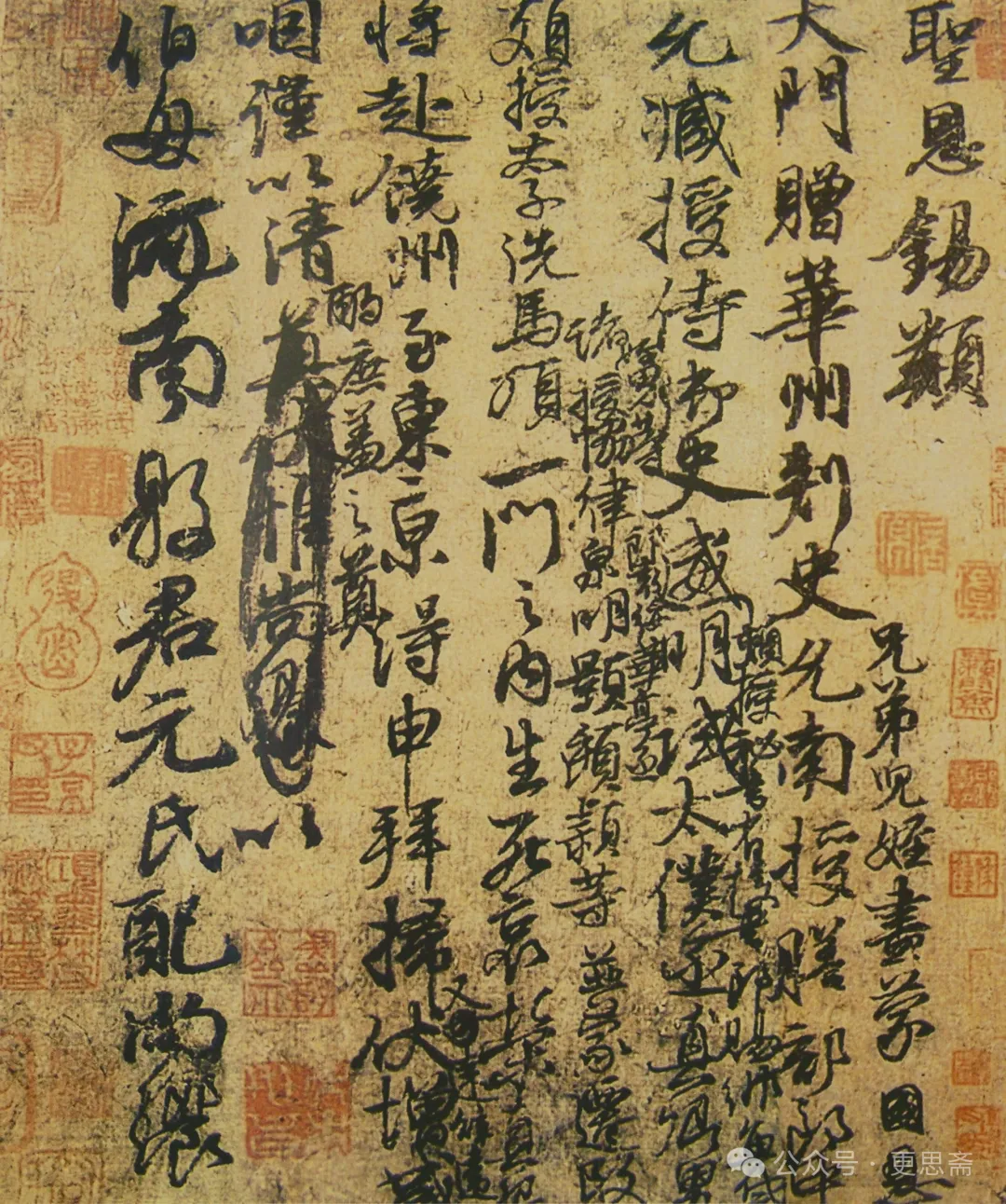

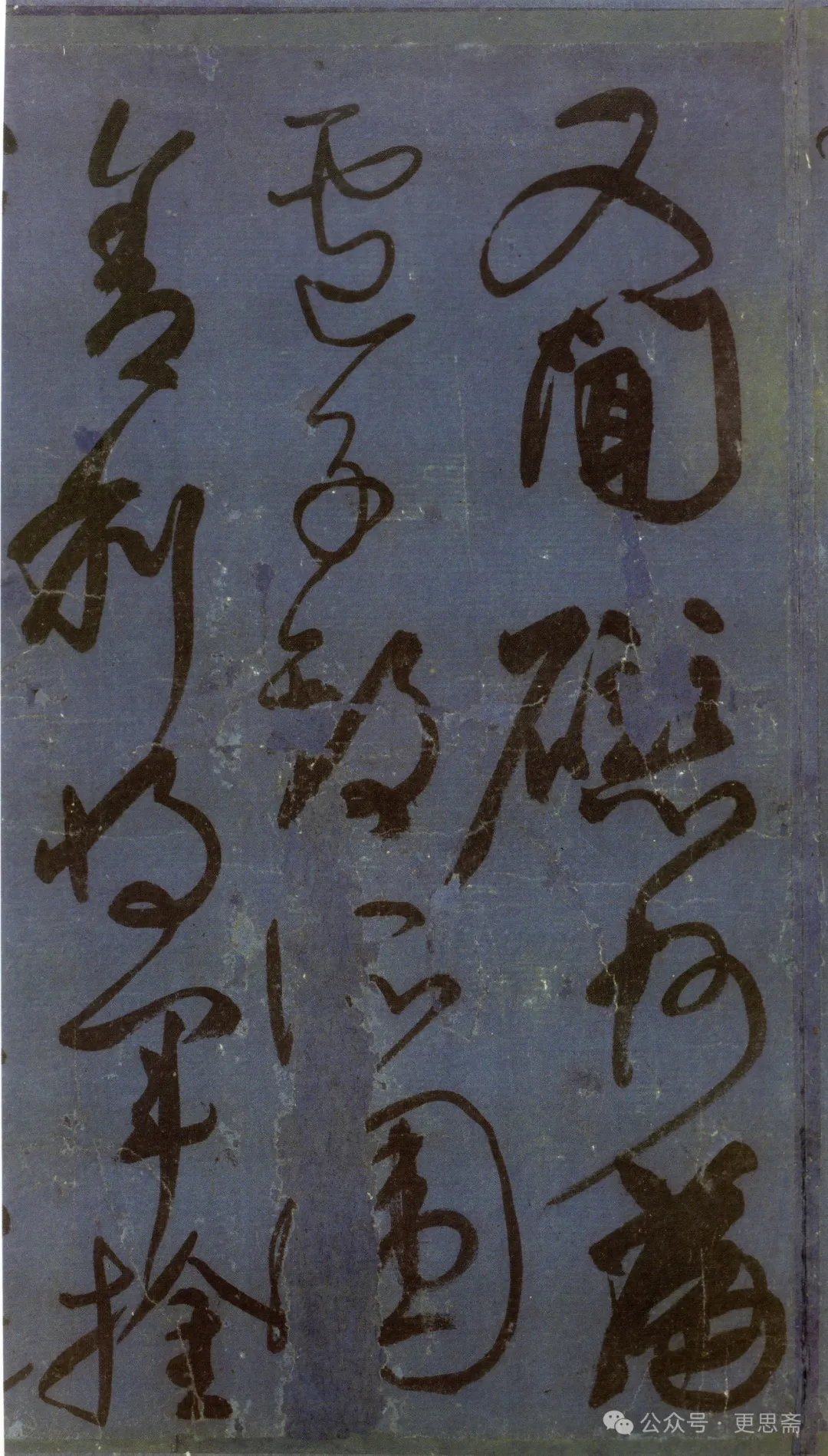

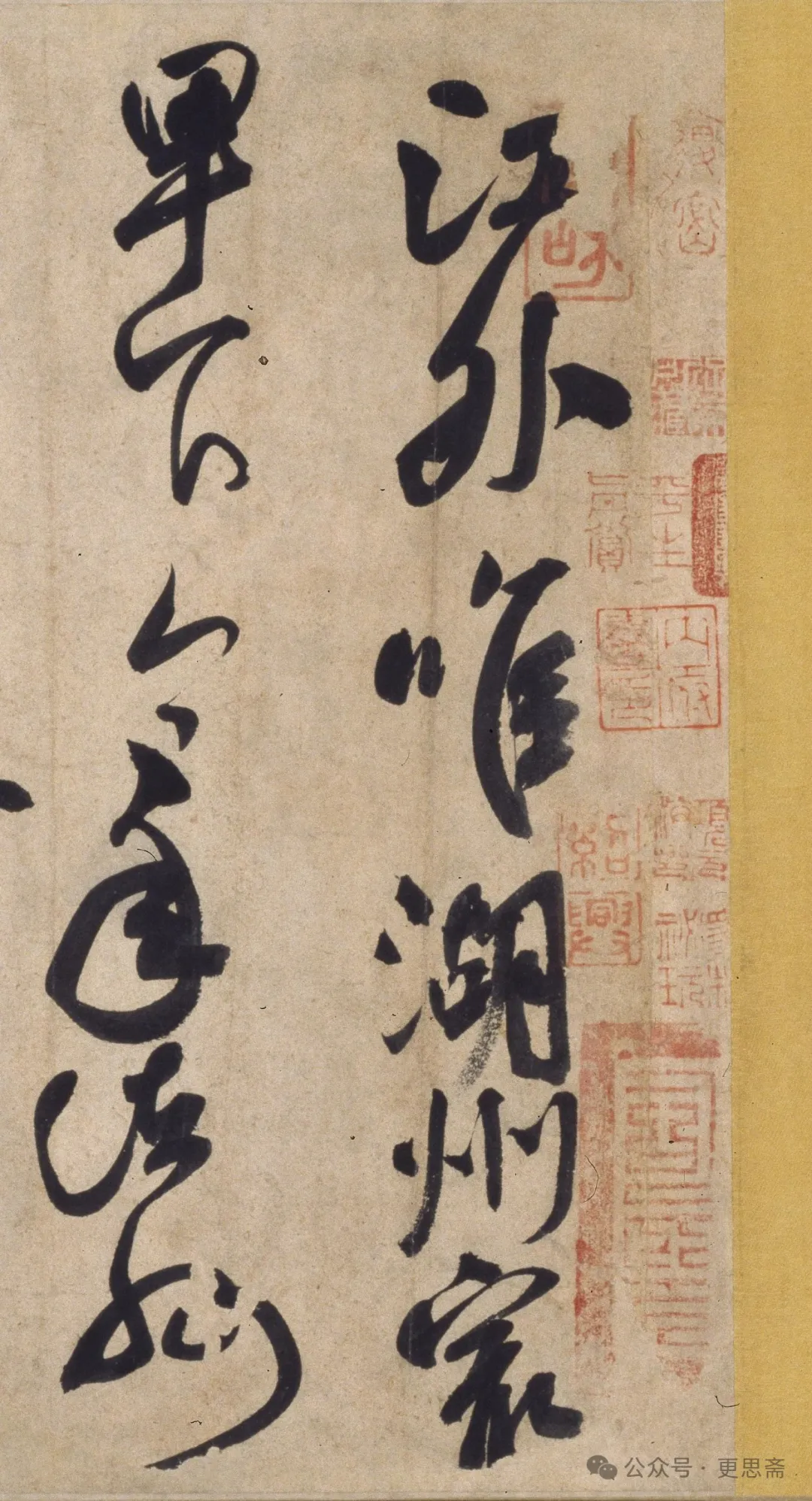

5.《湖州帖》:行书纸本,纵27.6厘米,横50.2厘米,创作于宋代,现藏于北京故宫博物院。

整体风格:整体风格自然流畅,体现了颜真卿行书的典型风格。

笔法:行书,笔势流畅,用笔自然,笔画圆润。

结体:字形宽博,结构稳重,部分字有行书的灵动之感。

章法:行间疏密有致,整体布局自然。

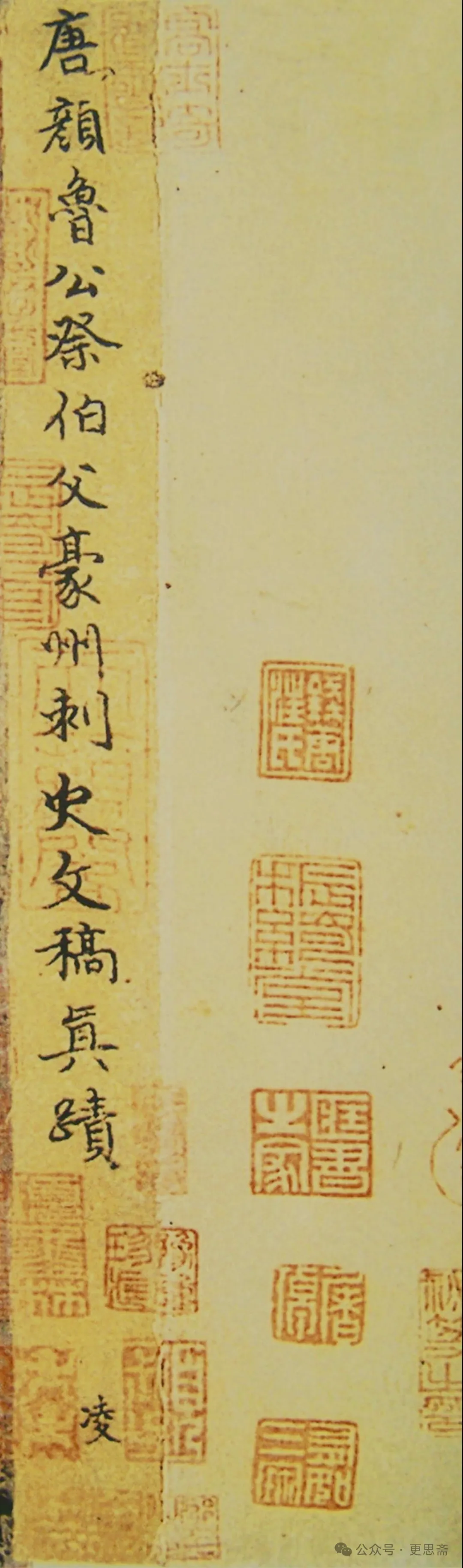

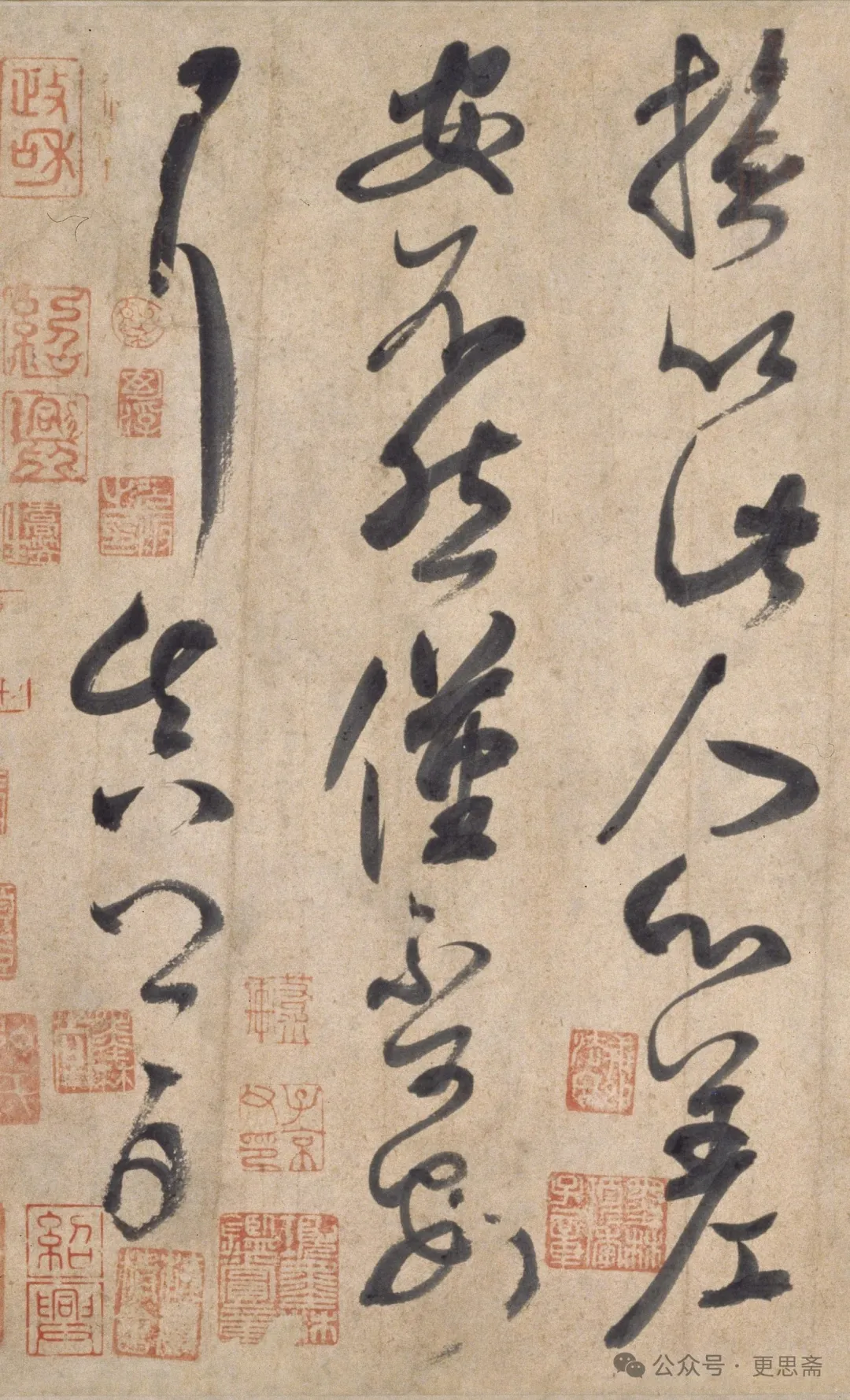

6.《祭伯父稿》:是否为墨迹尚存疑,《祭伯父稿》(又称《祭伯父濠州刺史文》)是颜真卿的行草书作品,与《祭侄文稿》《争座位帖》并称为“颜氏三稿”。目前所见的《祭伯父稿》多为刻帖形式。

整体风格:整体风格自然流畅,体现了颜真卿行书的典型风格。

笔法:与《祭侄文稿》风格类似,笔势流畅,用笔自然,笔画圆润。

结体:字形宽博,结构稳重,部分字有行书的灵动之感。

章法:行间疏密有致,整体布局自然。