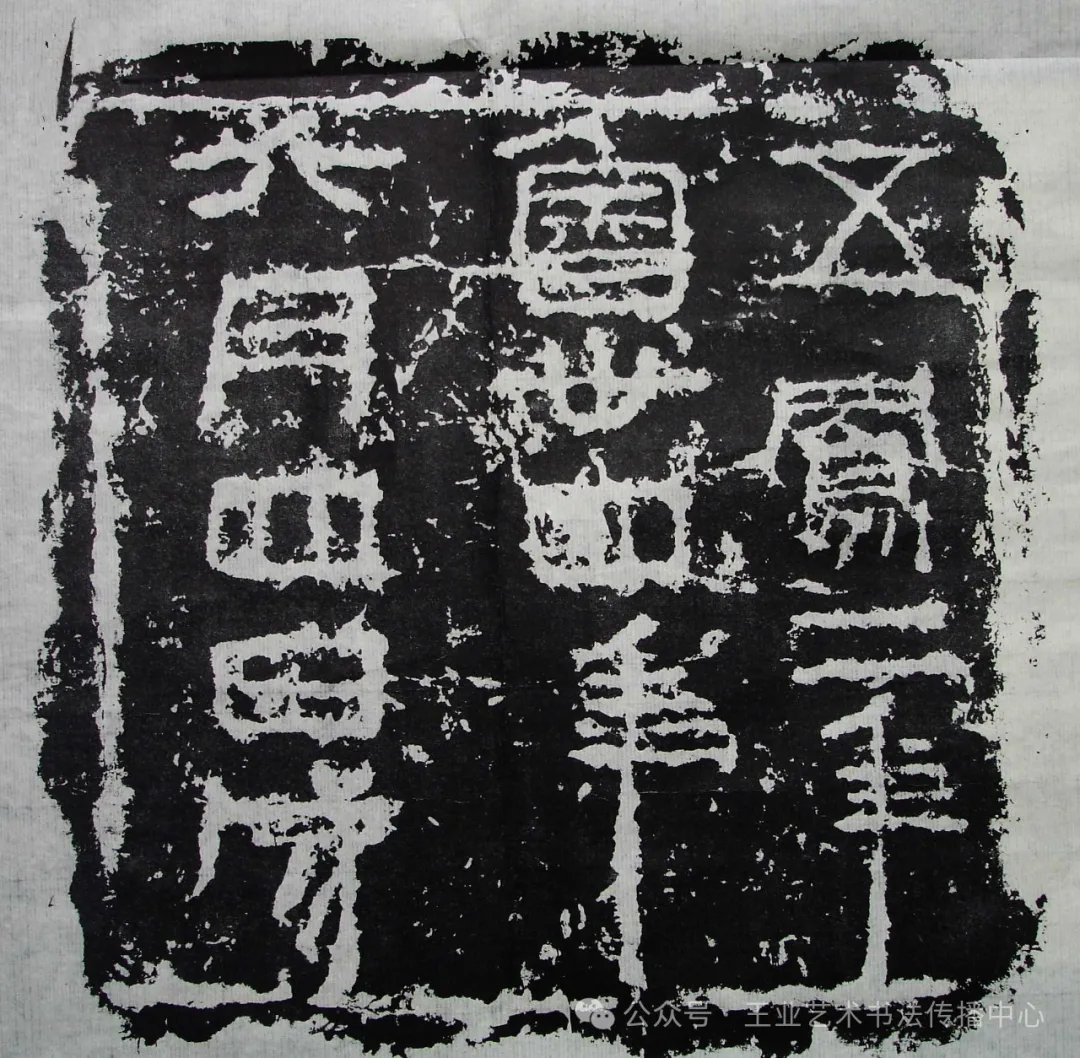

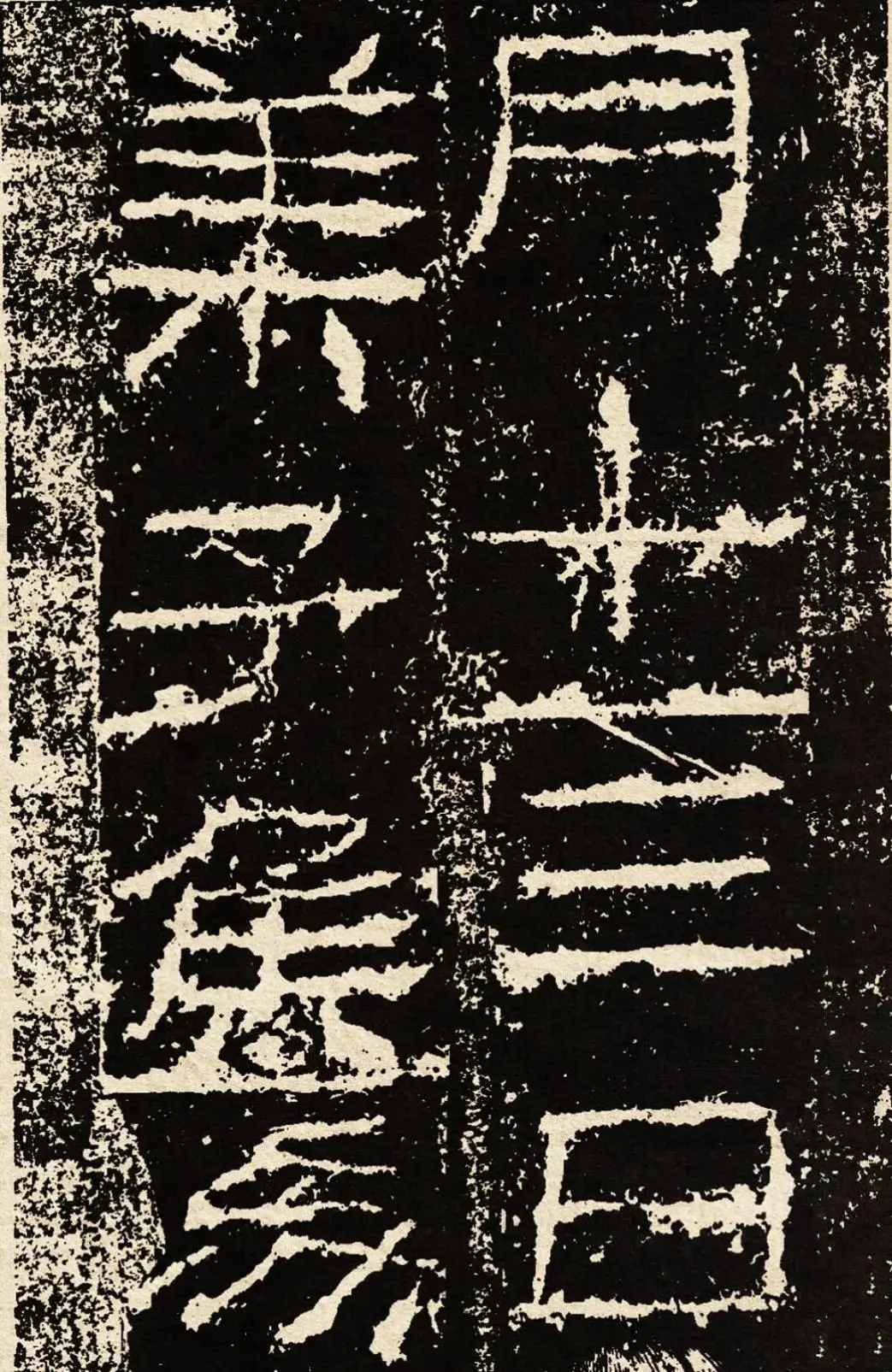

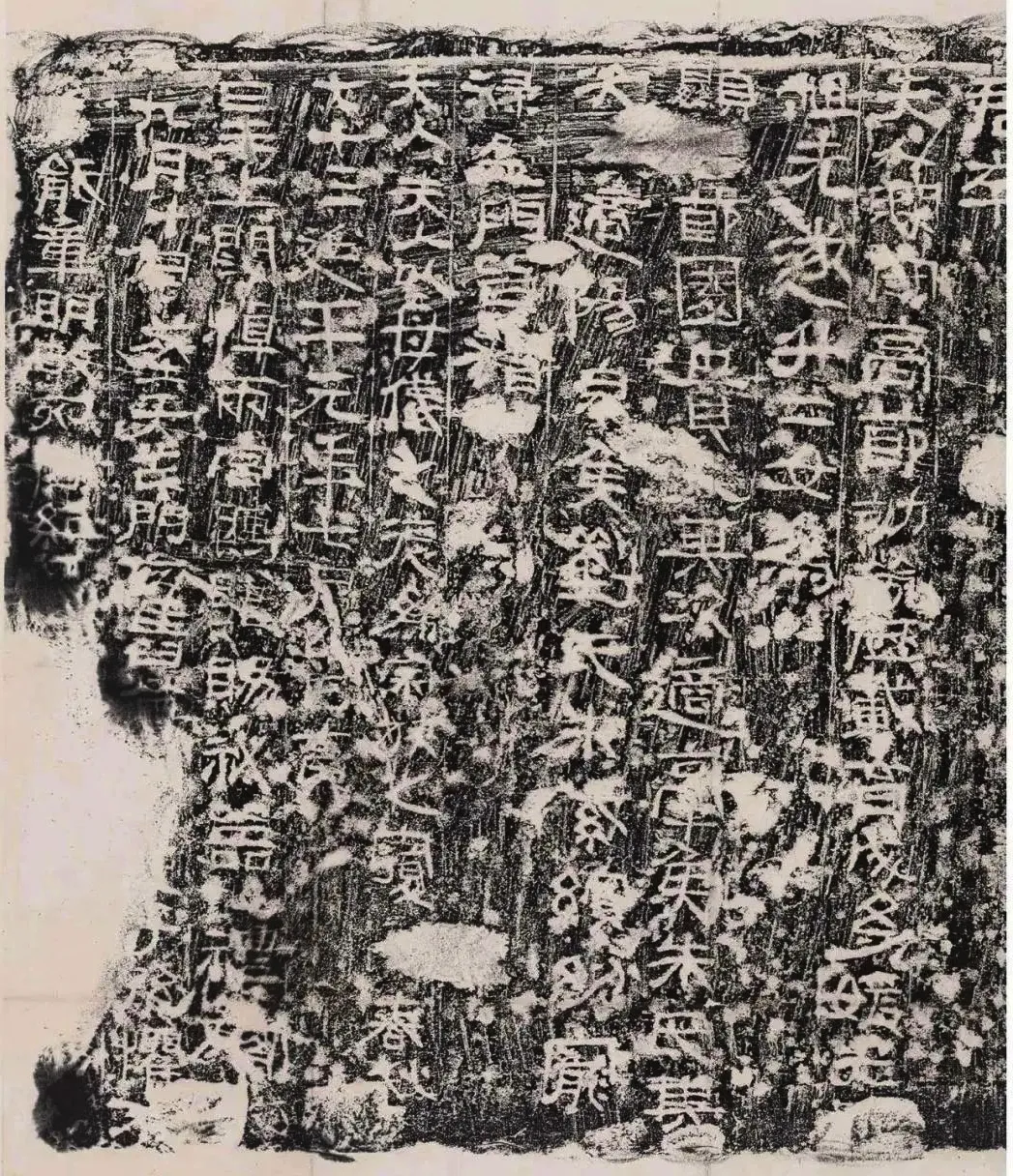

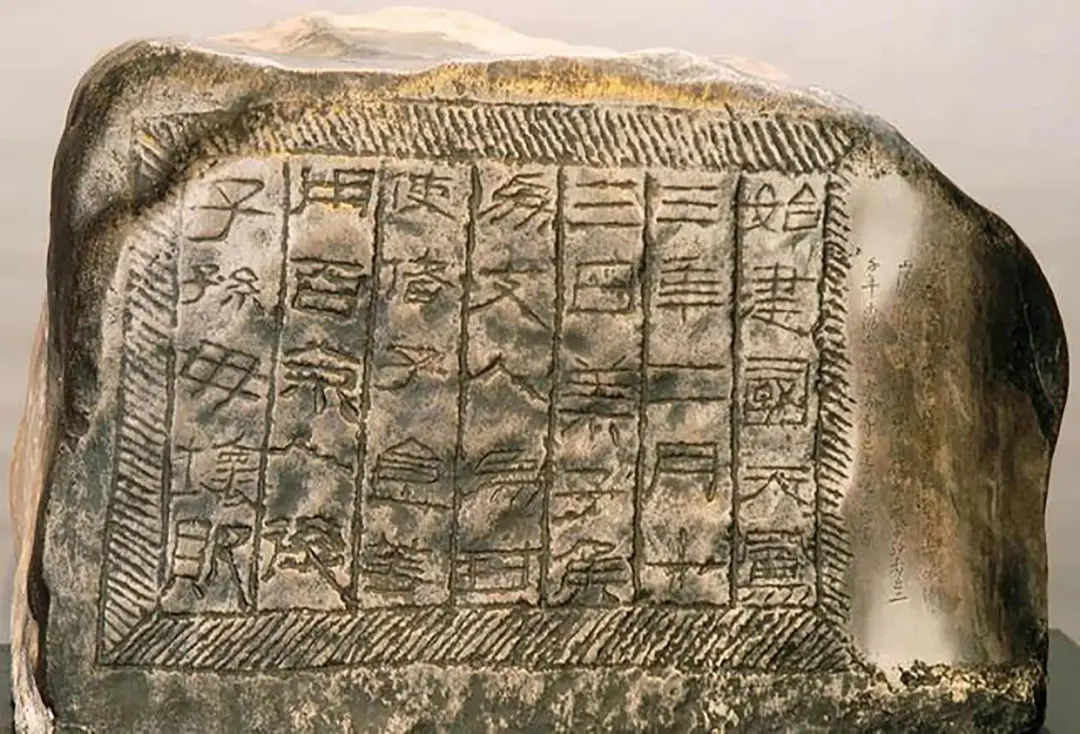

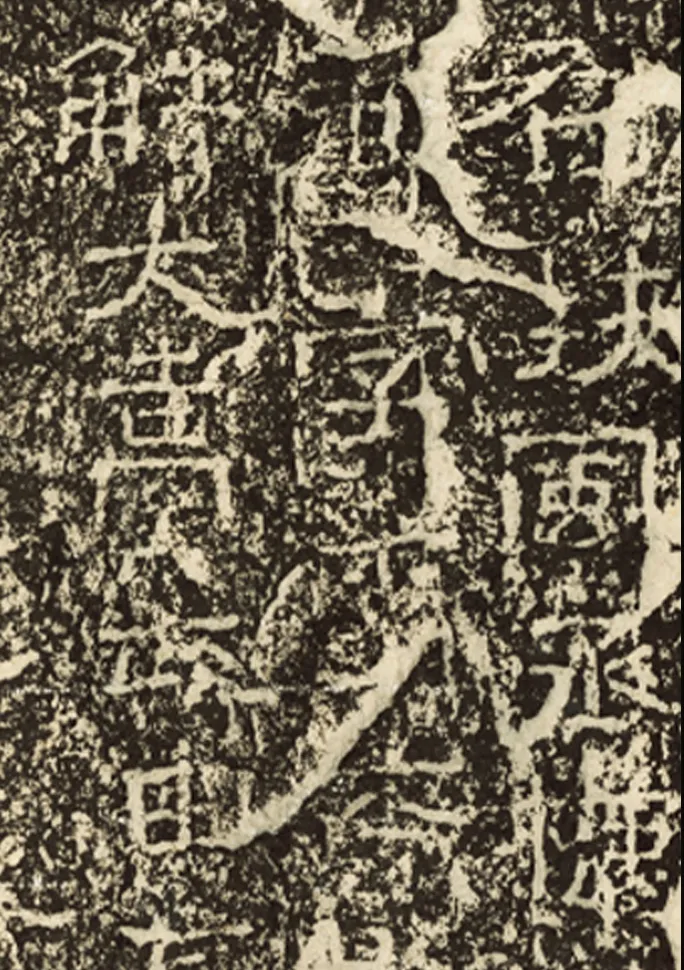

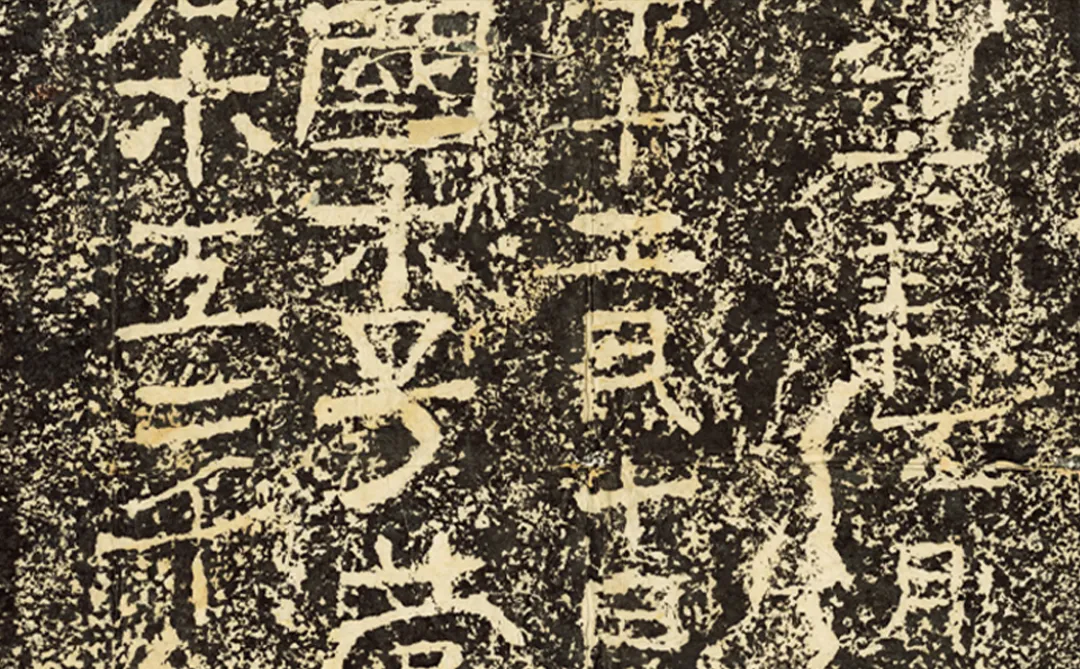

汉代书法,除了在简牍绢帛、石碑、摩崖上的书法作品之外,不少石刻小品也很精彩。石刻小品文字多少不一,风格更接近于日常手写体。其中不乏佳品。 《五凤二年刻石》,尺寸:71×36cm,西汉宣帝五凤二年(公元前56年)。此石书法古拙奇瑰,气势开张,丰筋力满,趣味横生,熔篆籀之意写隶,清方朔《枕经堂金石书画题跋》:“以篆为隶,结构简劲,意味古雅。”

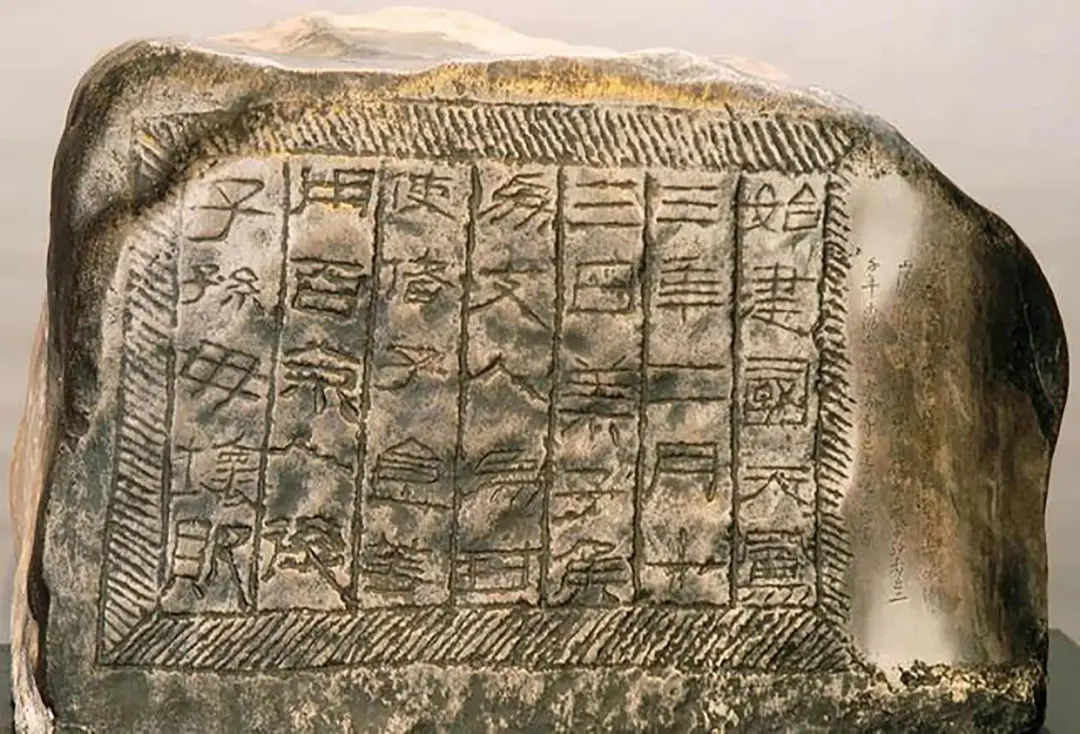

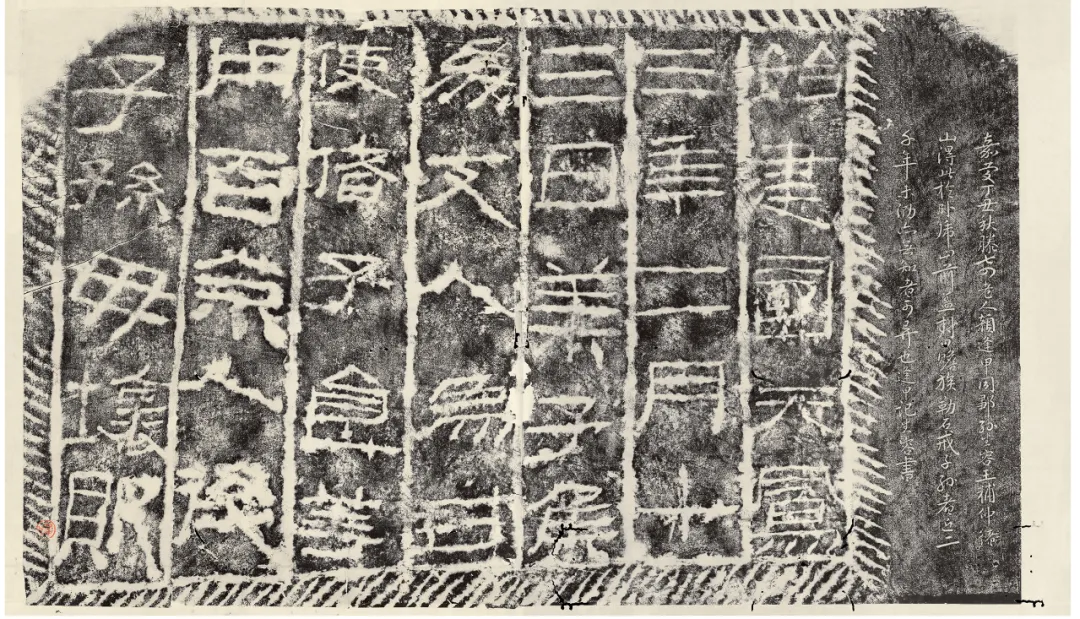

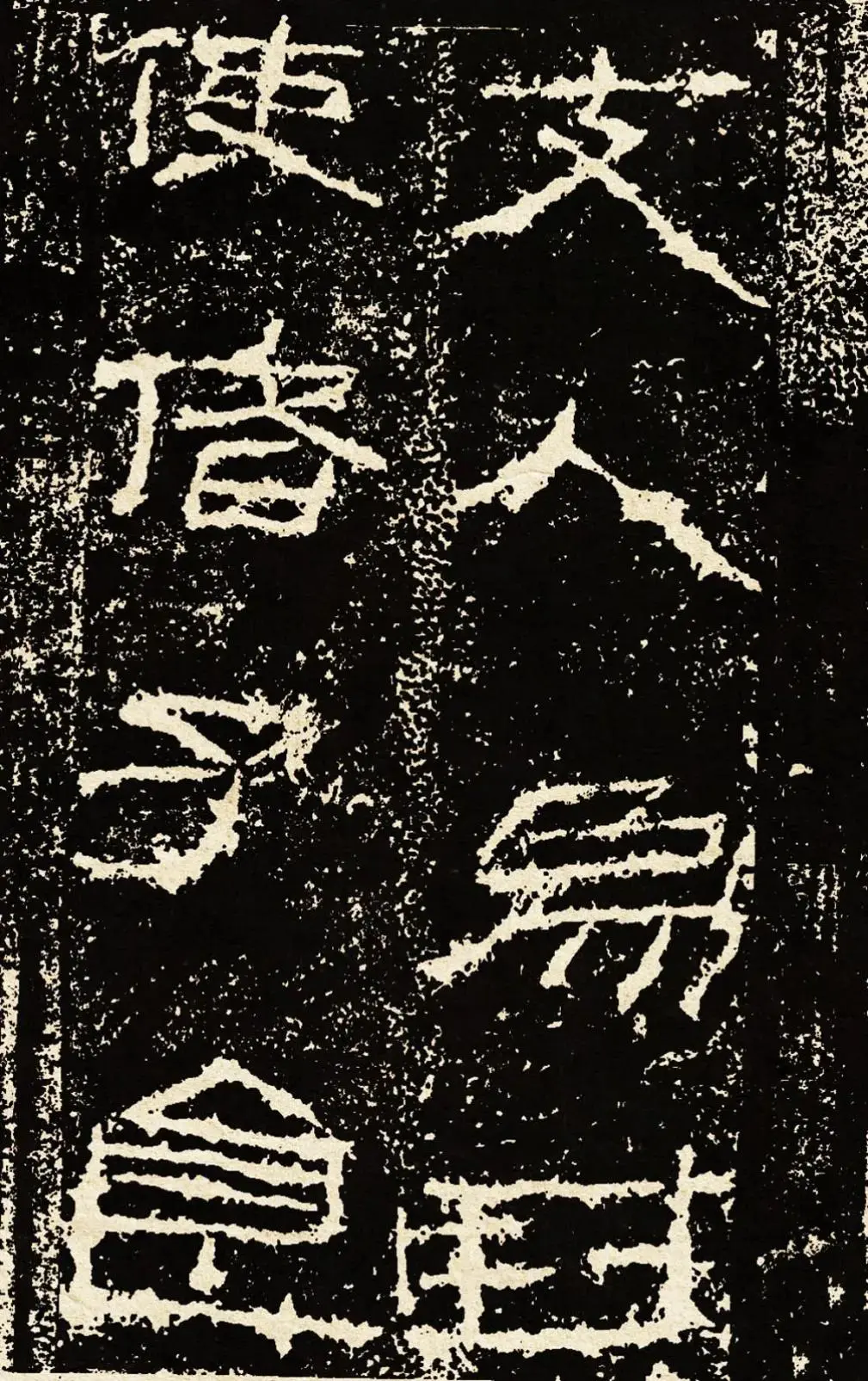

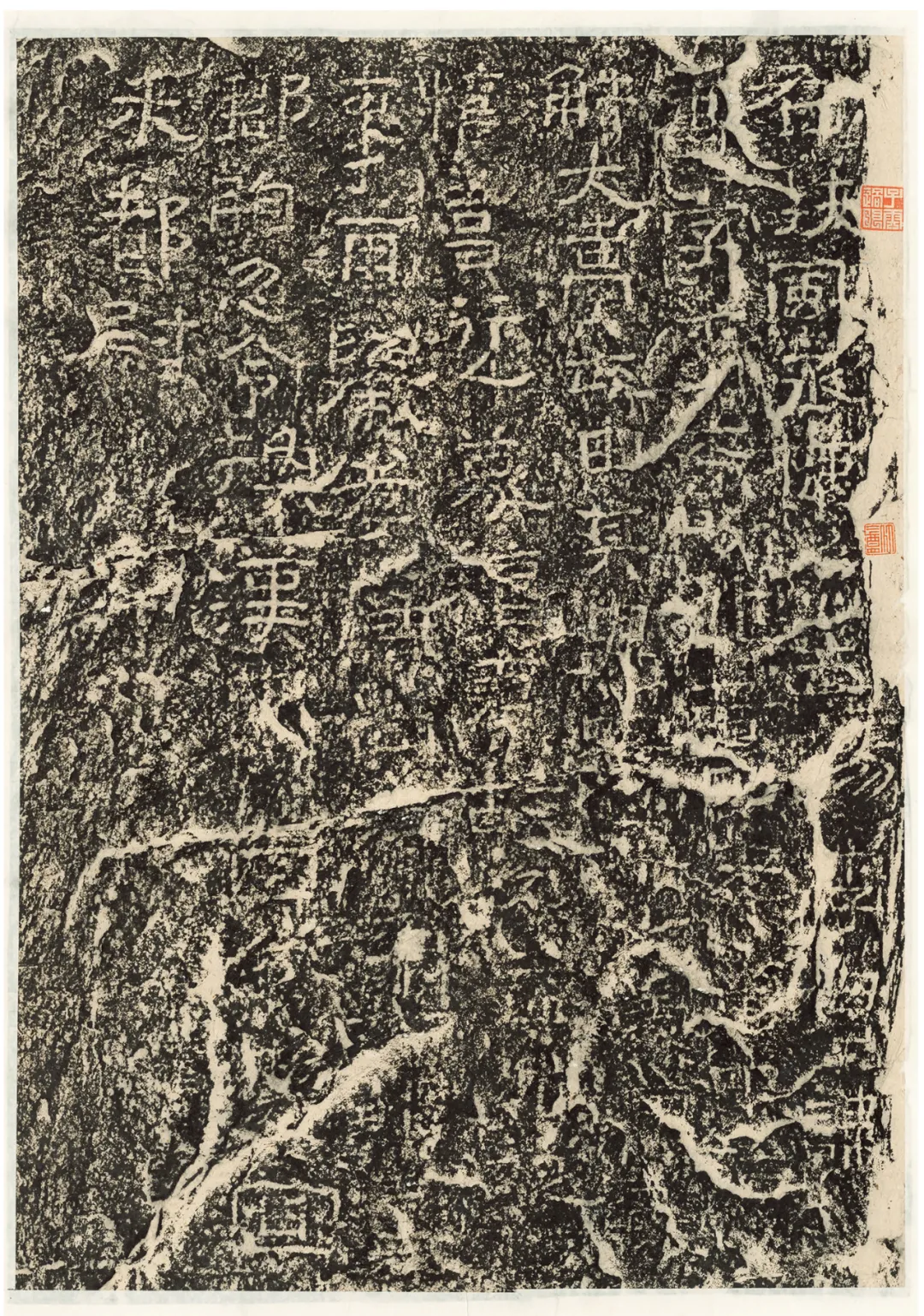

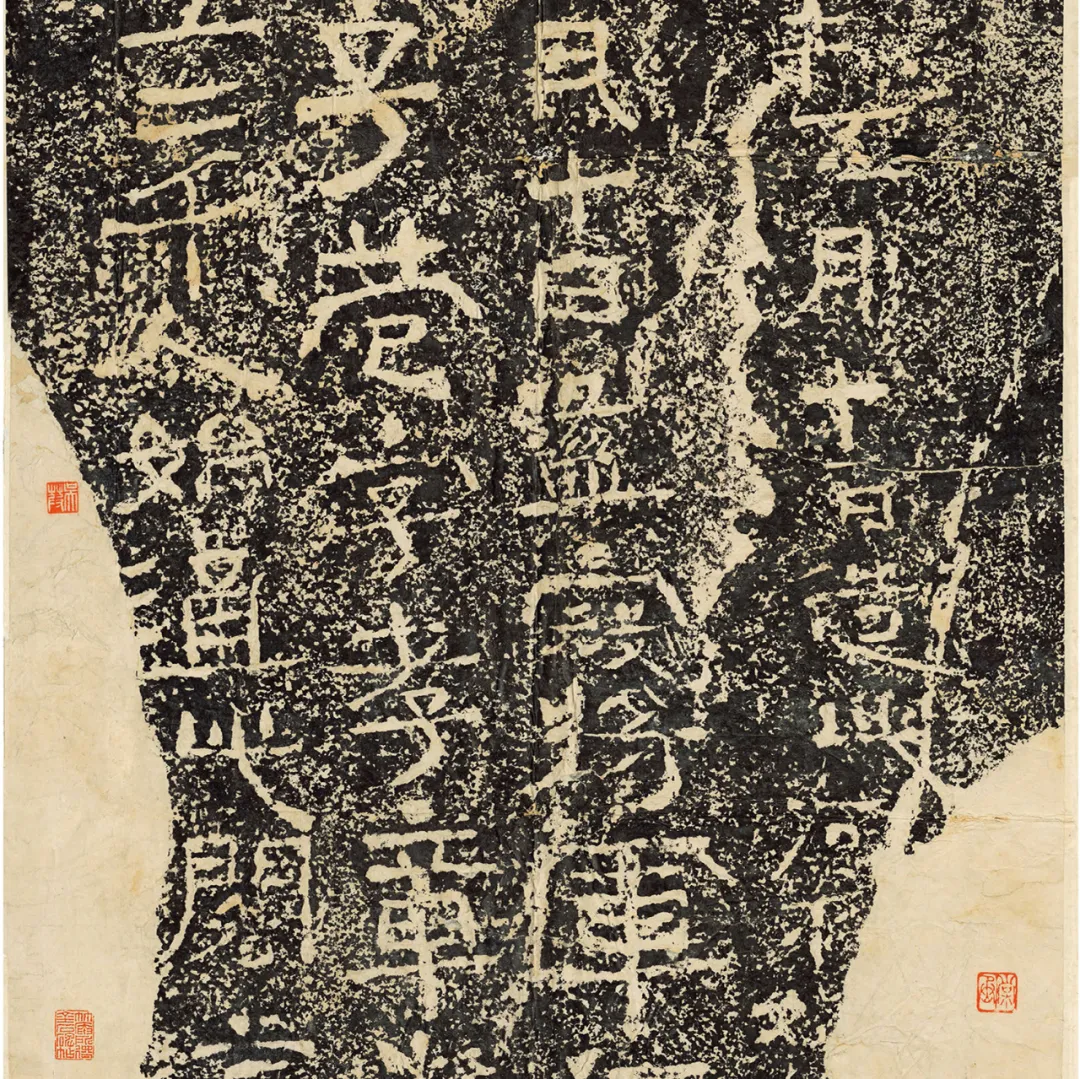

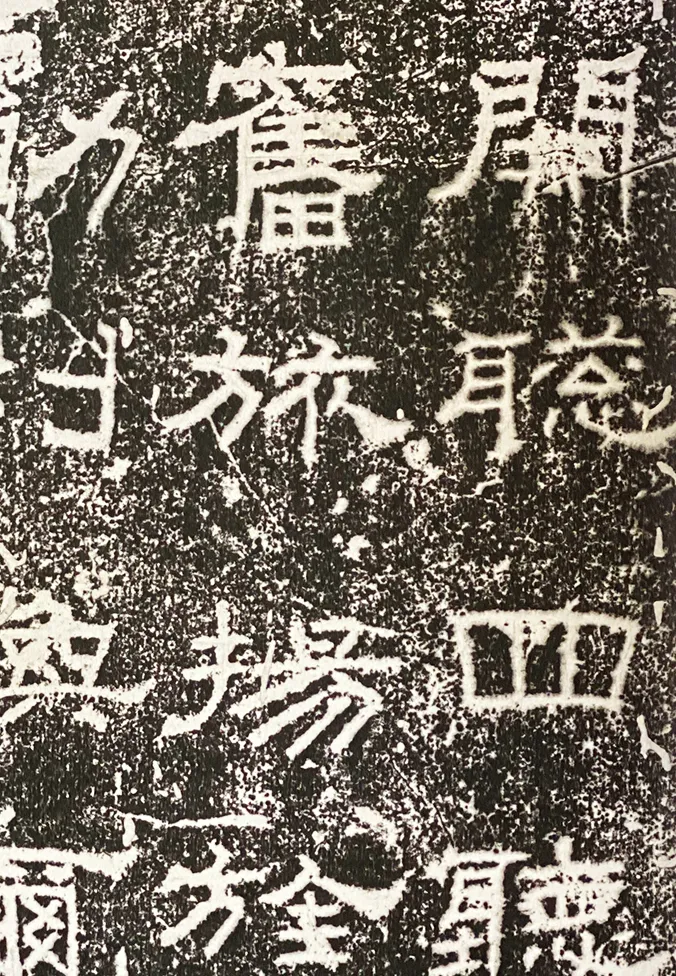

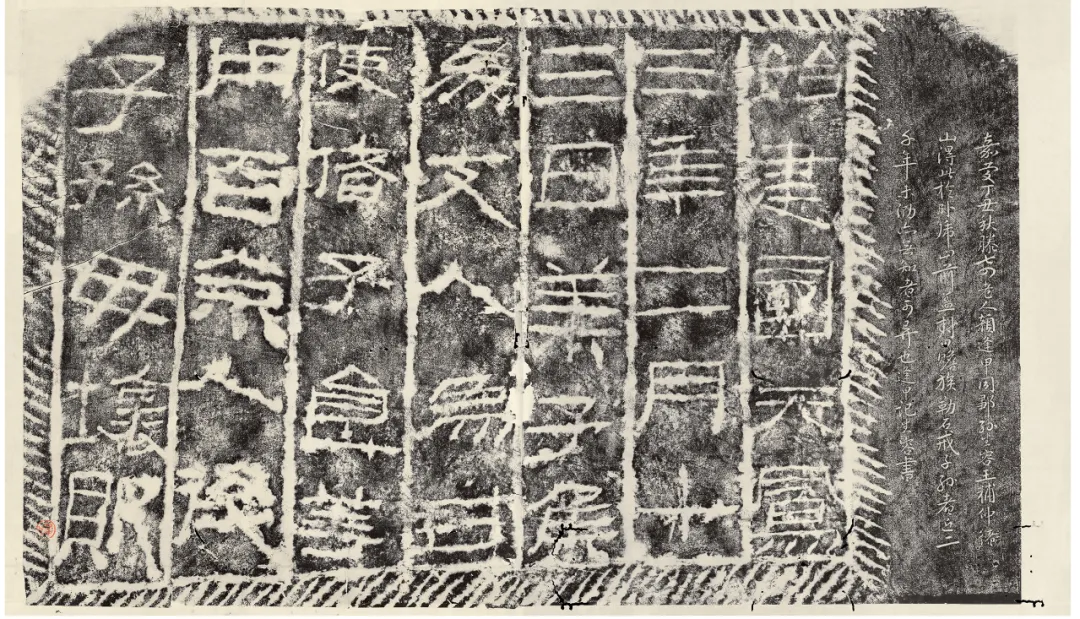

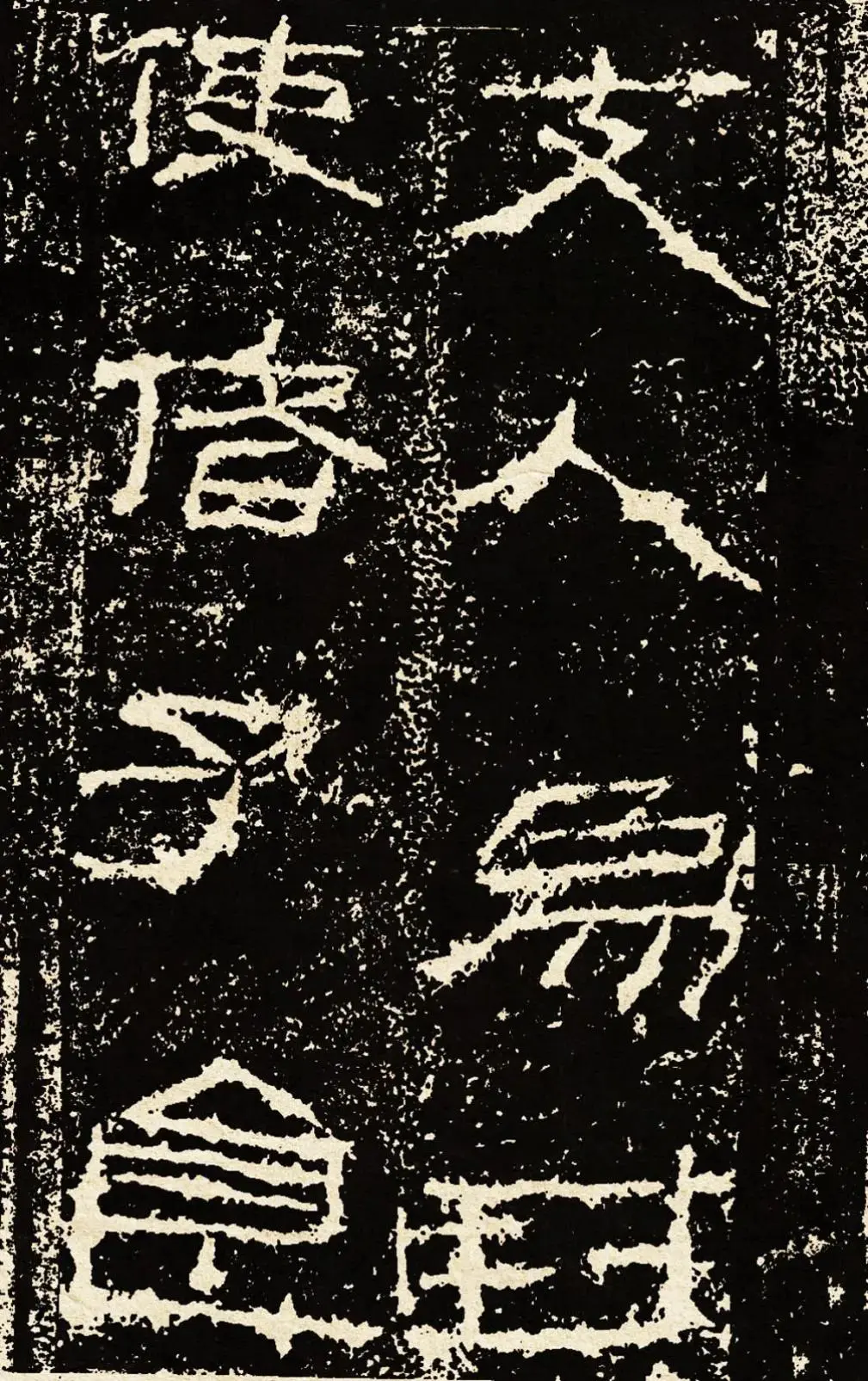

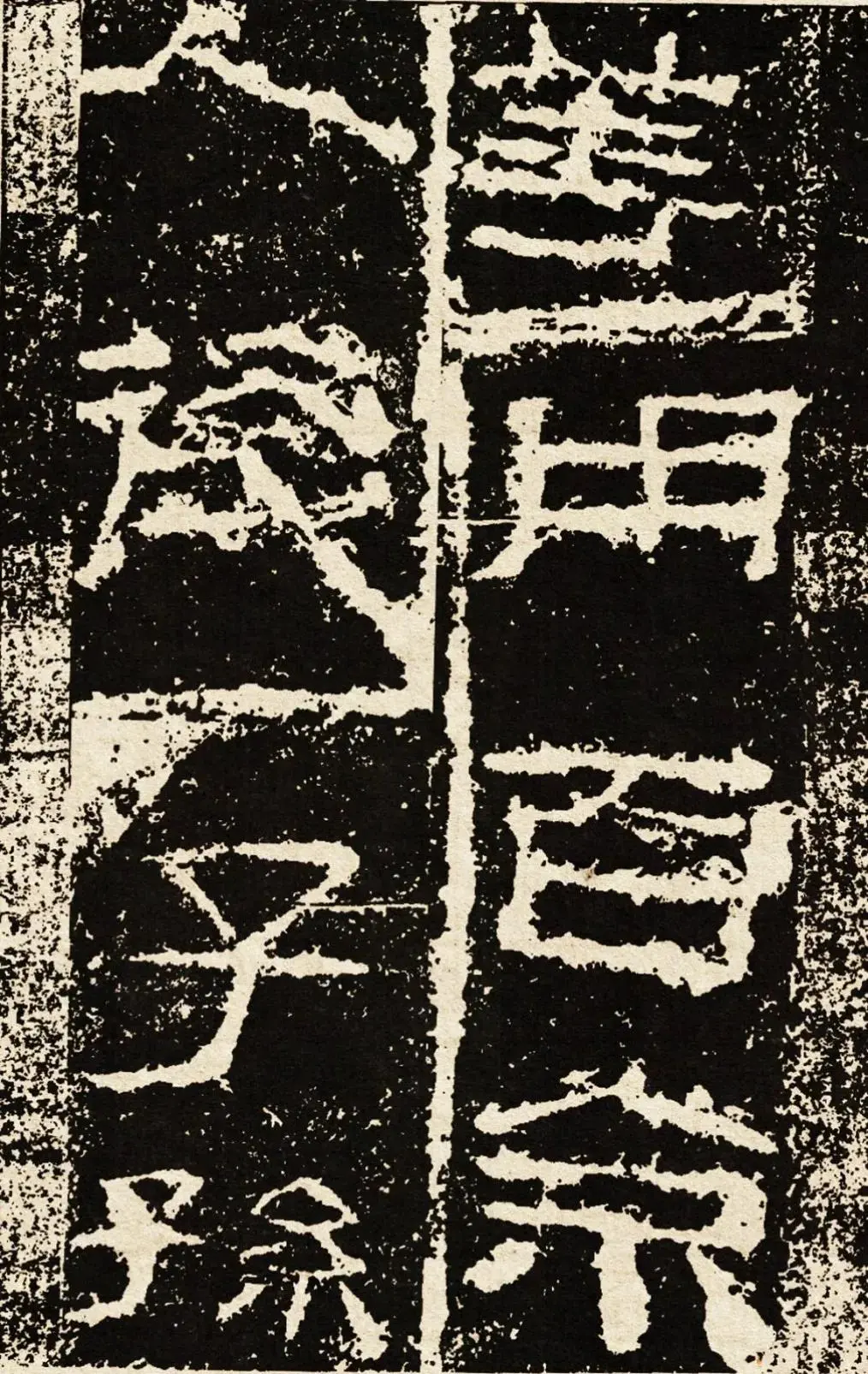

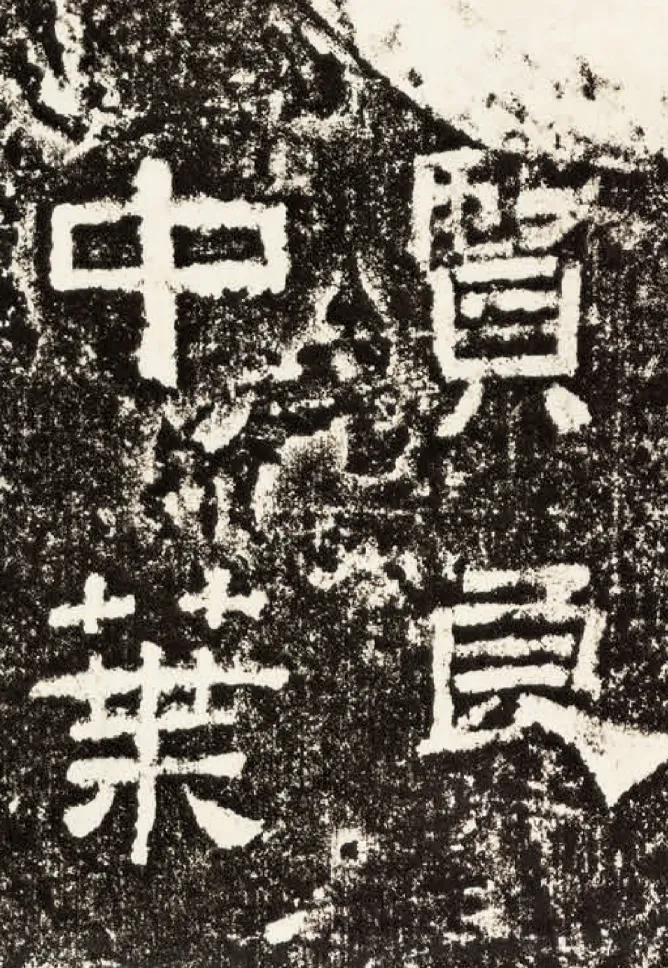

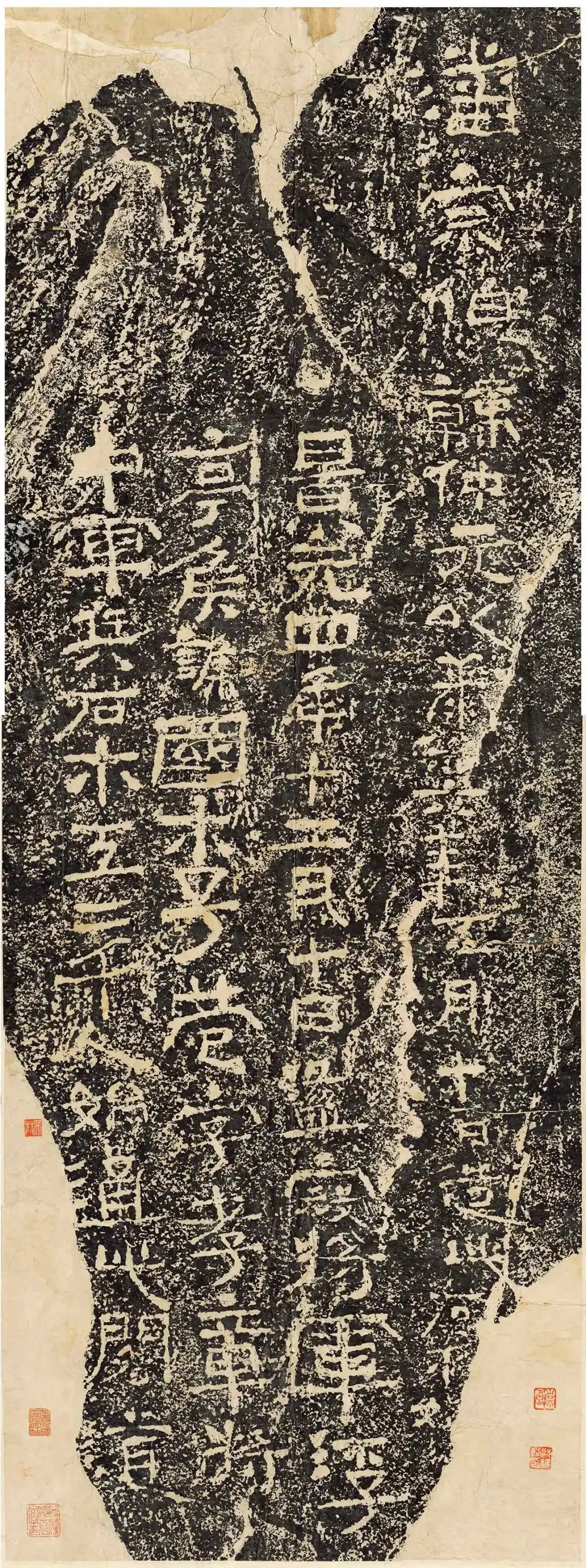

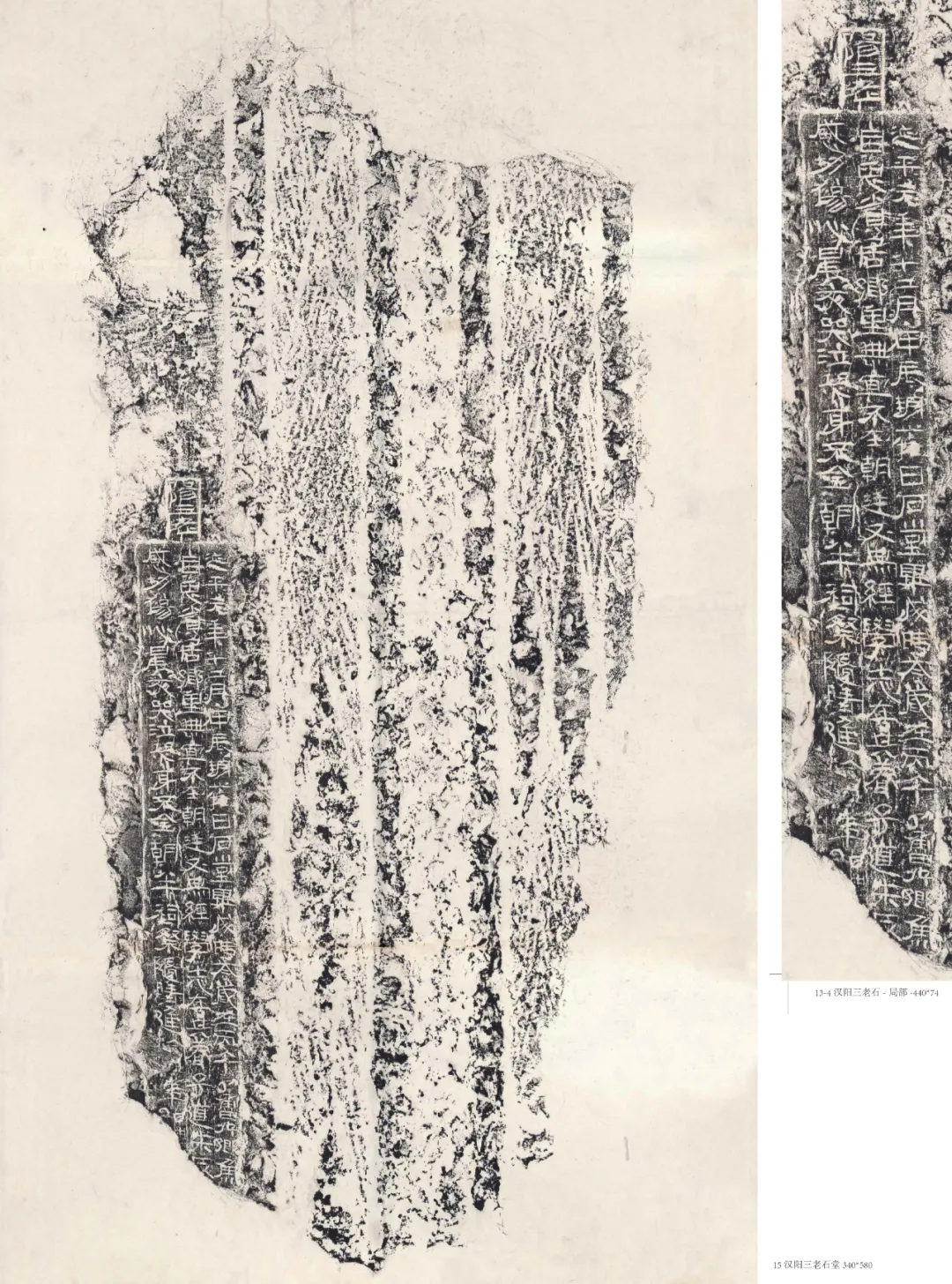

《莱子侯刻石》亦称《莱子侯封田刻石》《莱子侯封冢记》,镌刻于新莽天凤三年(公元16年)现存最早的汉代刻石之一。兼具篆隶特征,部分字保留篆书圆转体势,也有一些字已现隶书波磔之势,是文字形态的过渡性特征。这种用笔苍劲古朴,布局自由舒展,颇具奇趣。《莱子侯刻石》

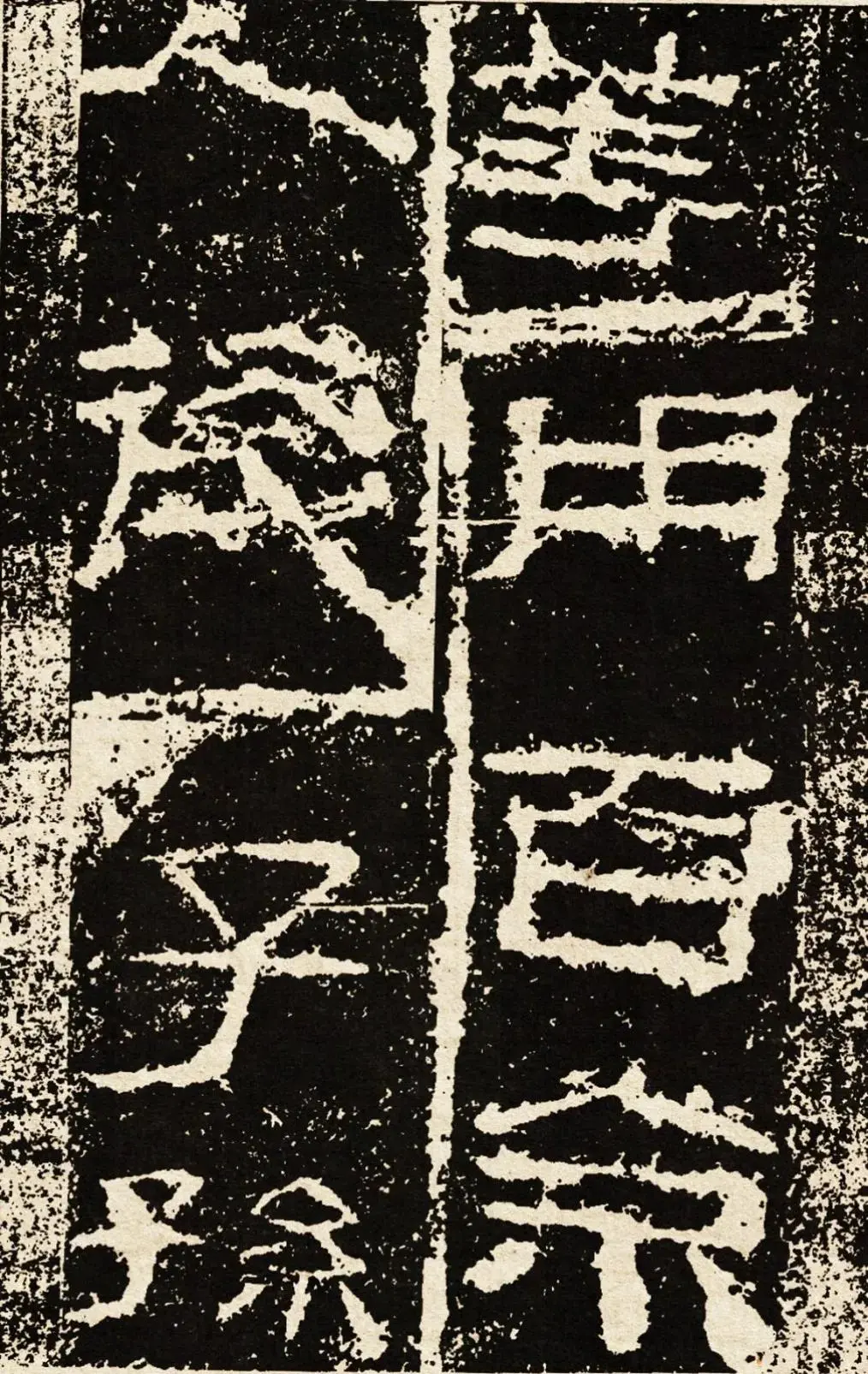

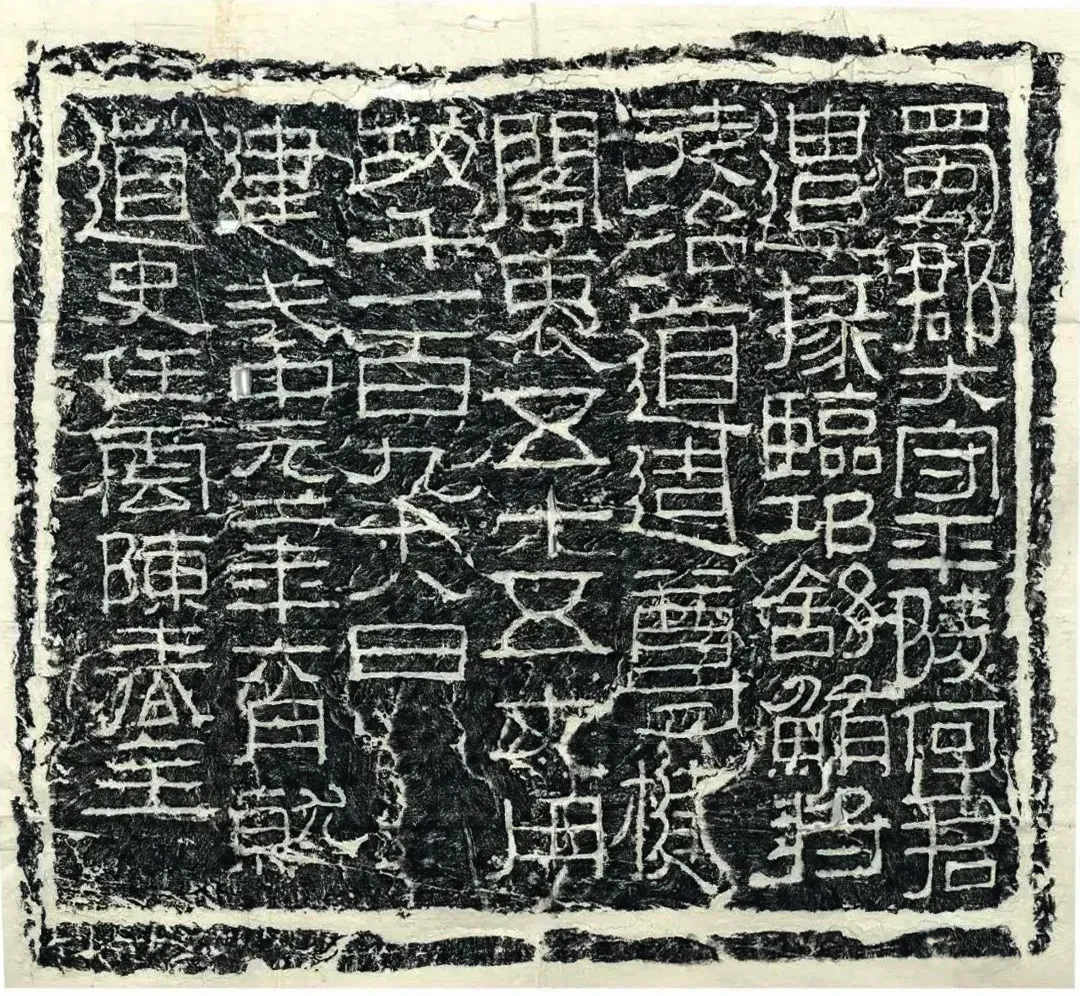

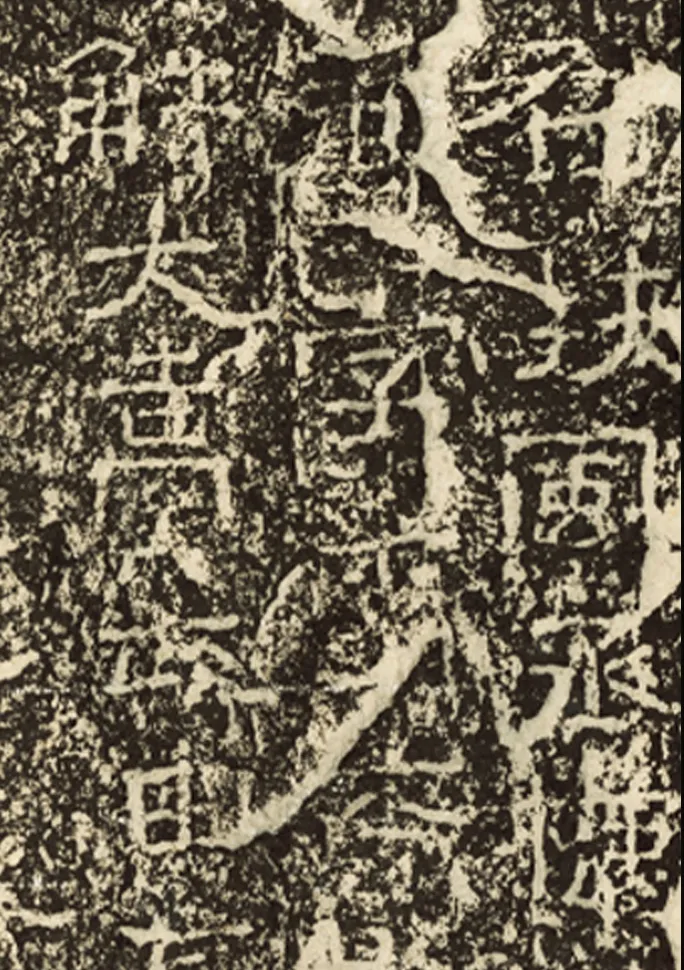

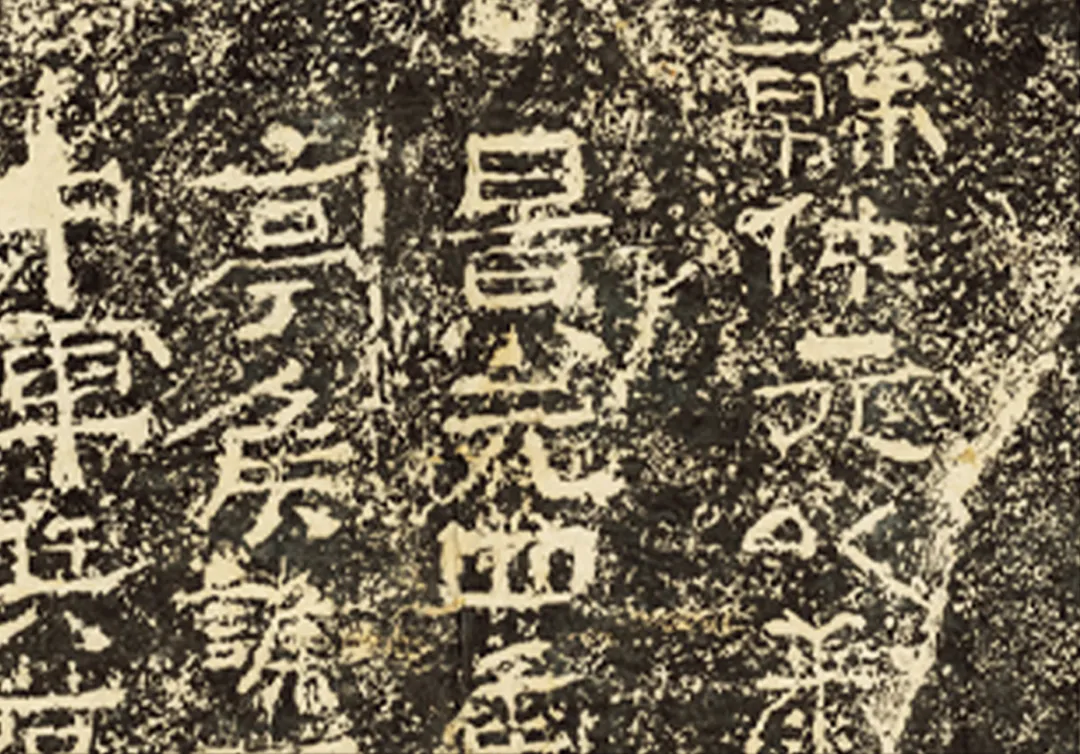

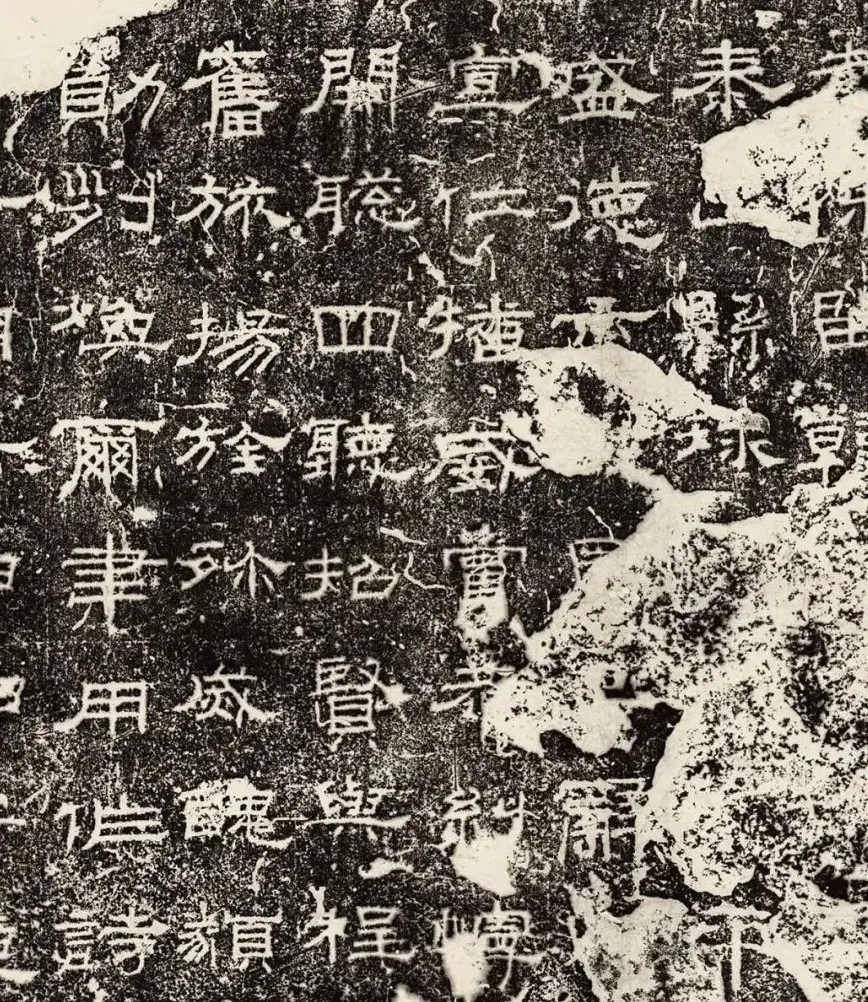

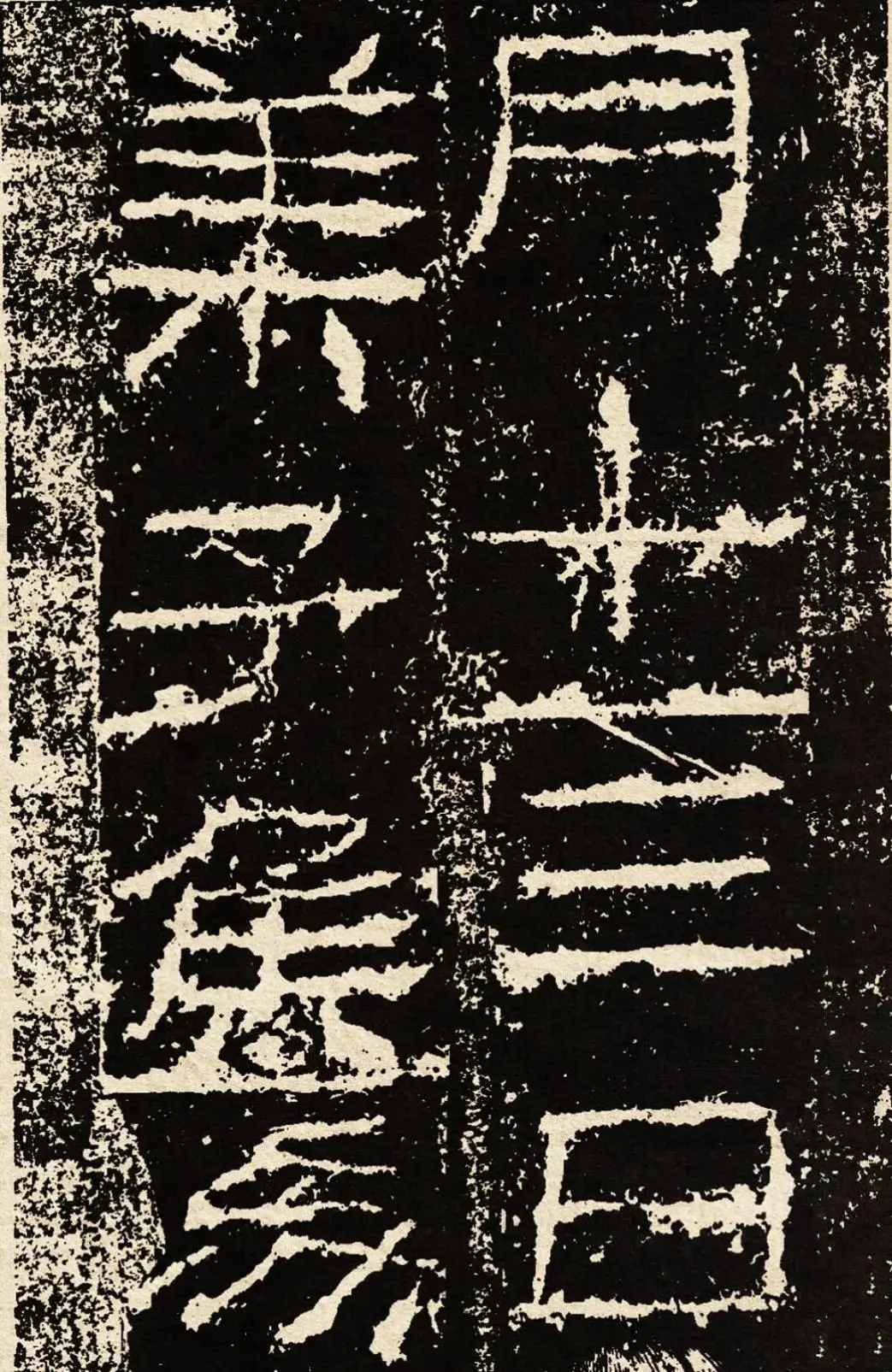

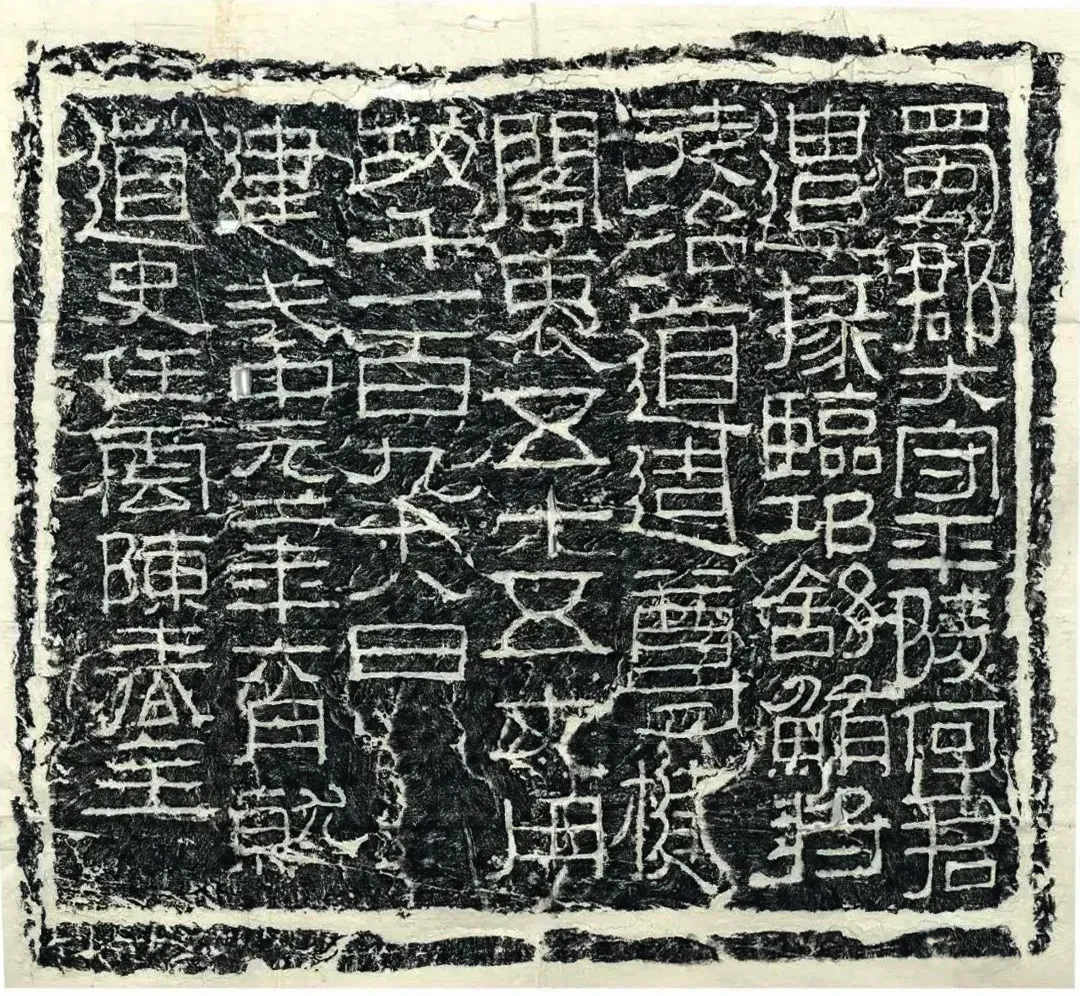

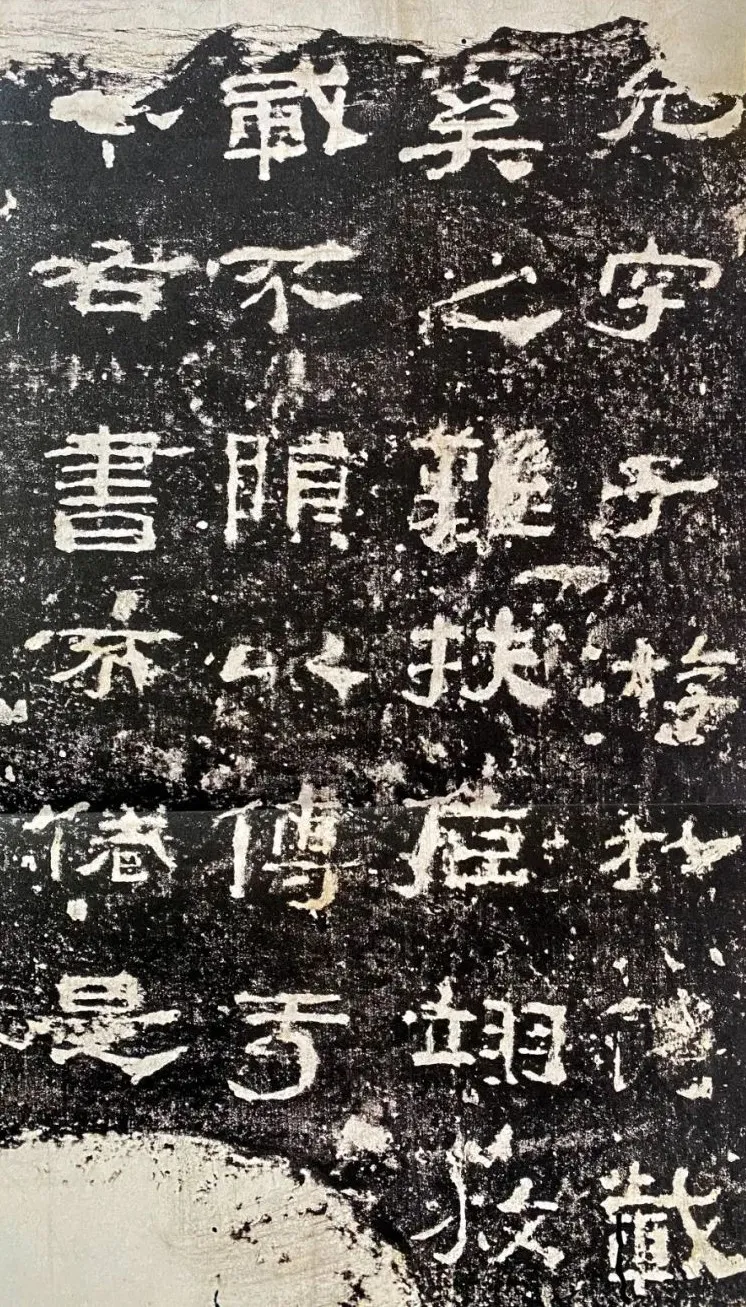

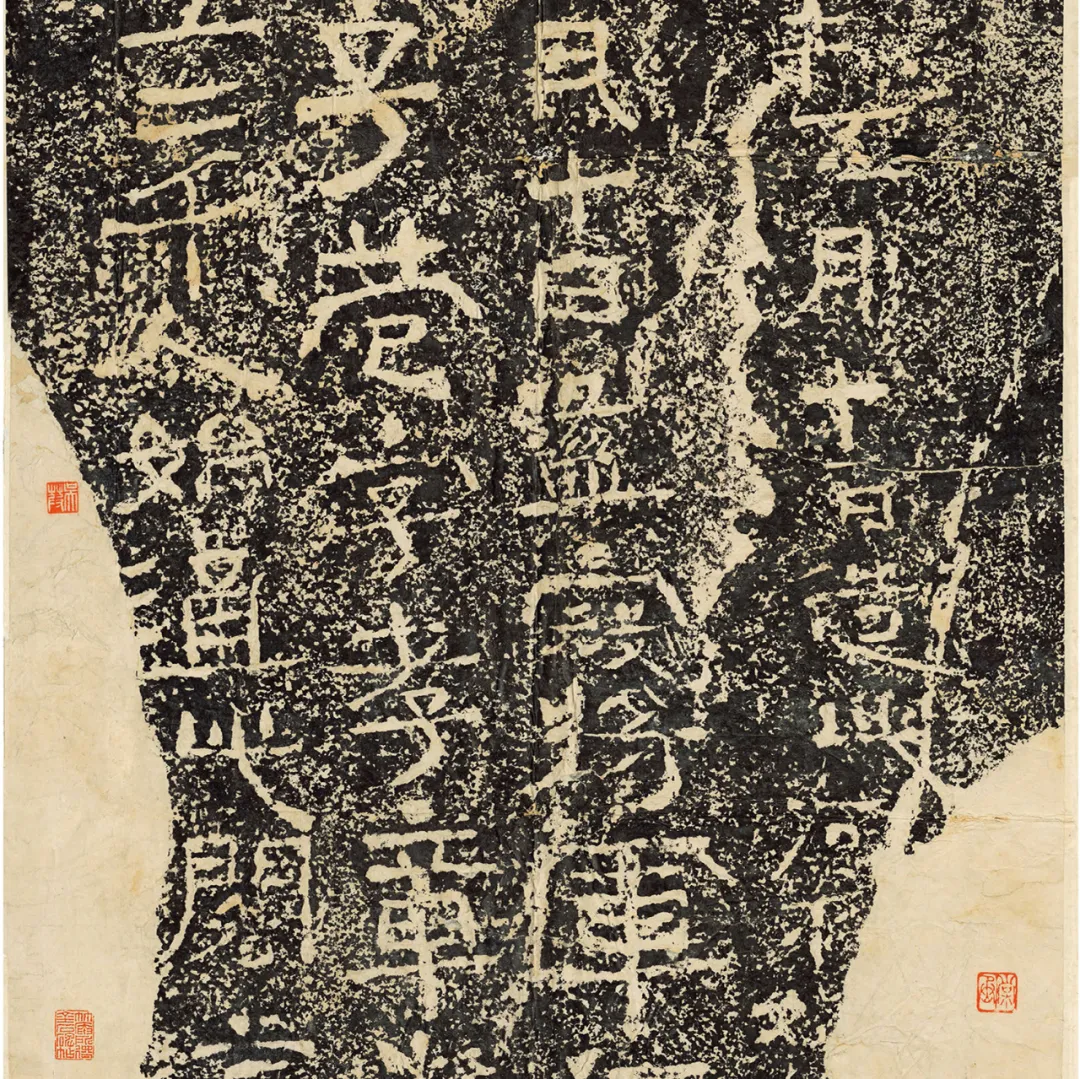

《何君阁道碑》尺寸:78×85cm,东汉光武帝中元二年(即公元57年)。此石书法结体宽博、横平竖直,波磔不显,古朴率直,中锋用笔,以篆作隶,变圆为方,削繁就 简。其章法错落参差,洒脱大度。宋代洪适《隶释》:"蜀郡太守何君阁道碑,字法方劲,古意有 余,如瞻冠章,甫而衣缝掖者,使人起敬不暇。虽败笔成冢,未易窥其藩篱也。"

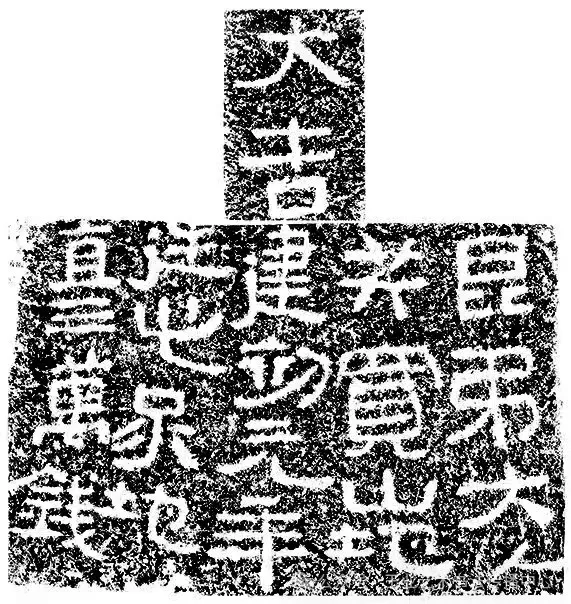

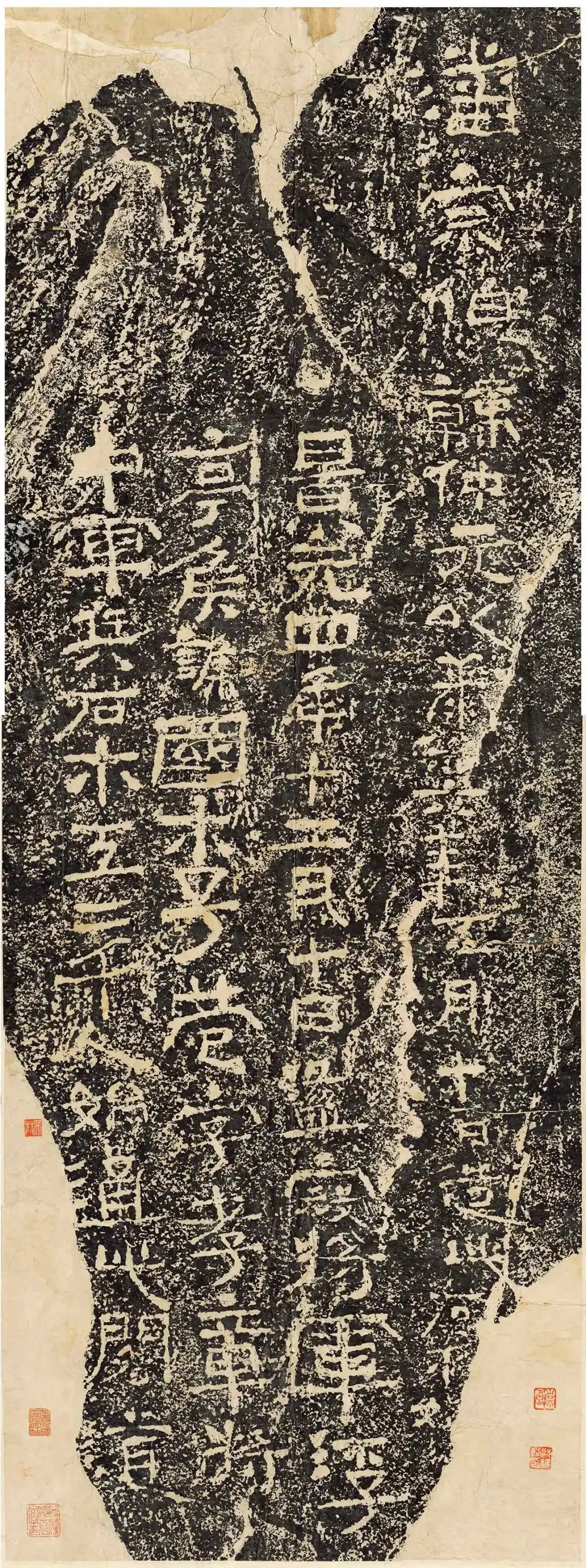

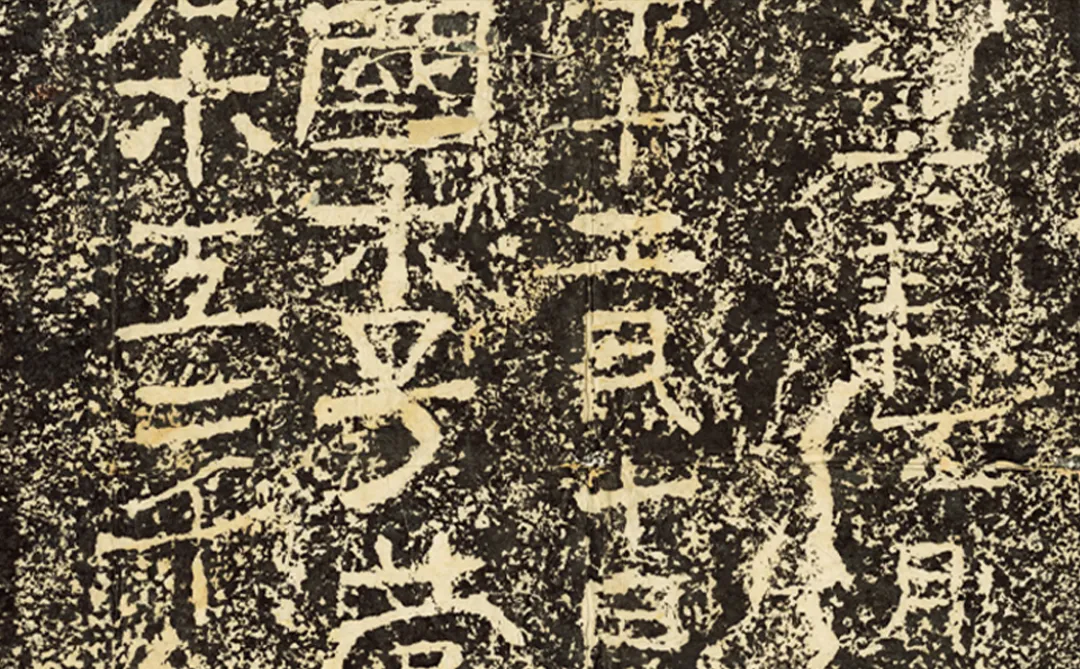

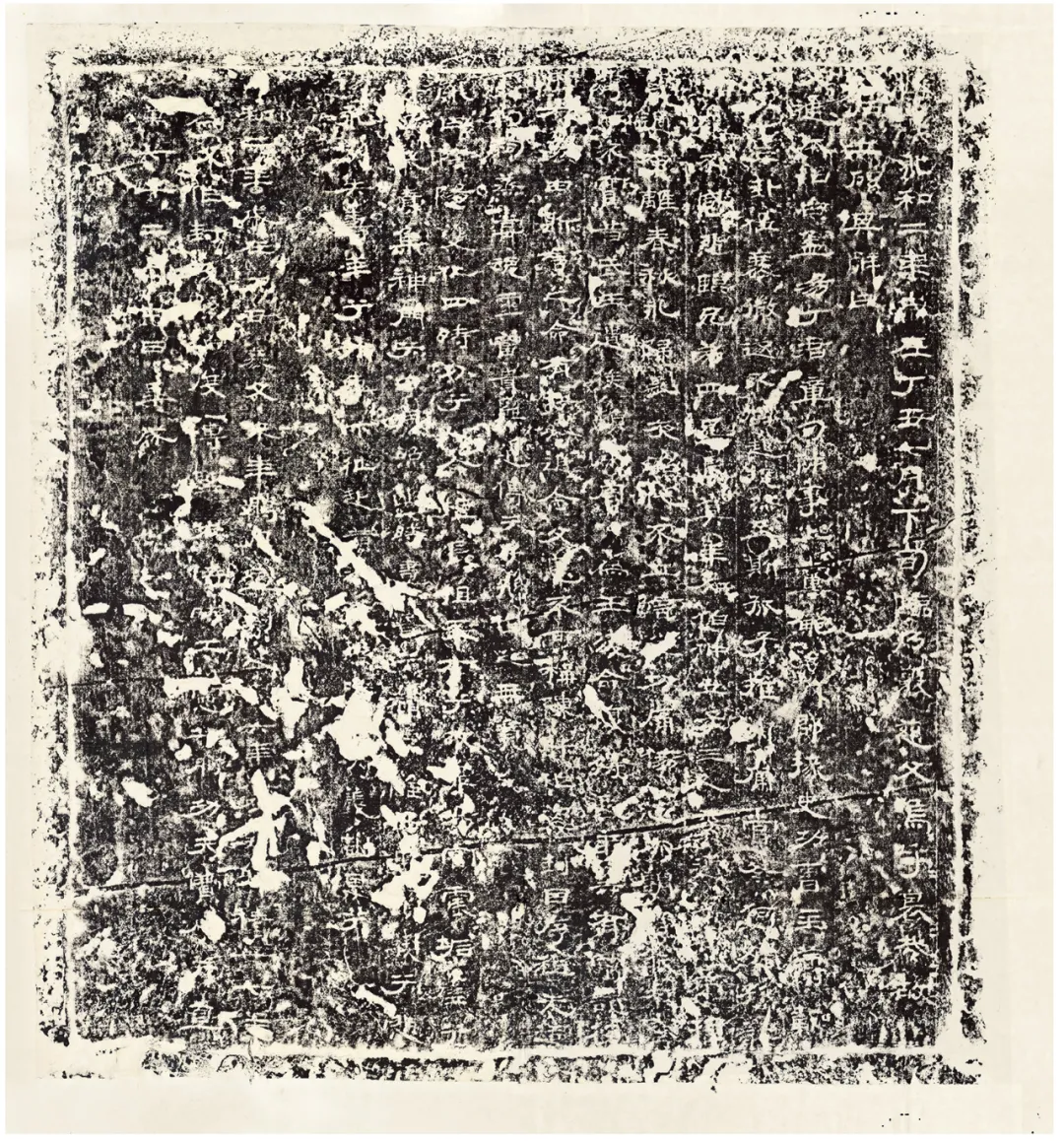

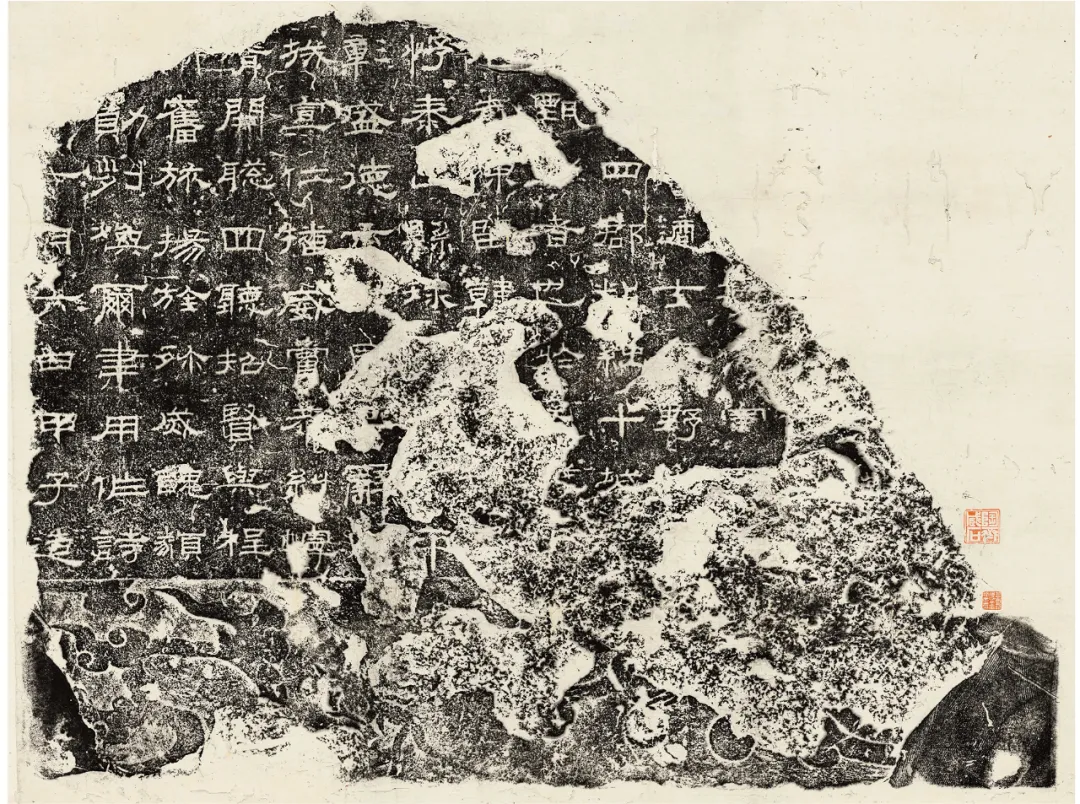

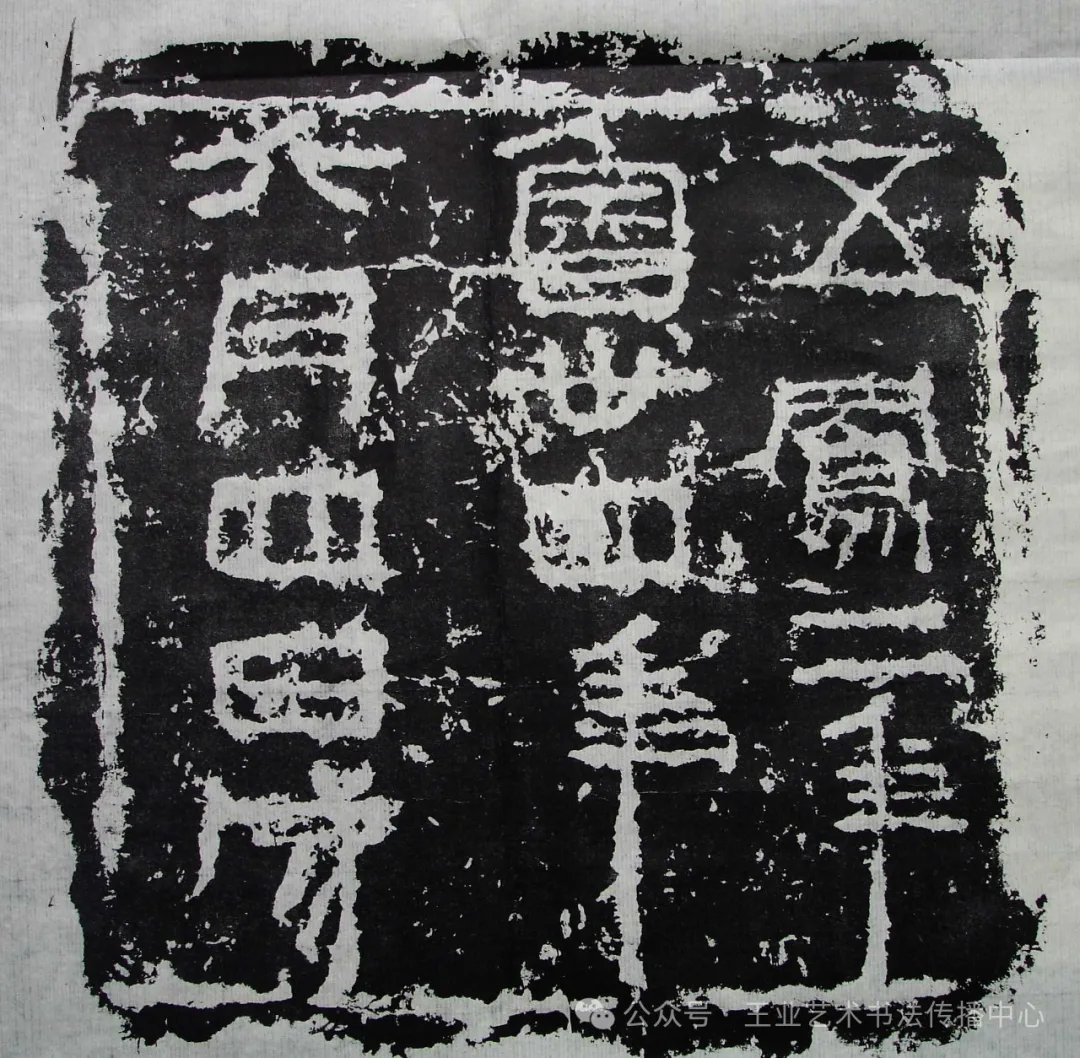

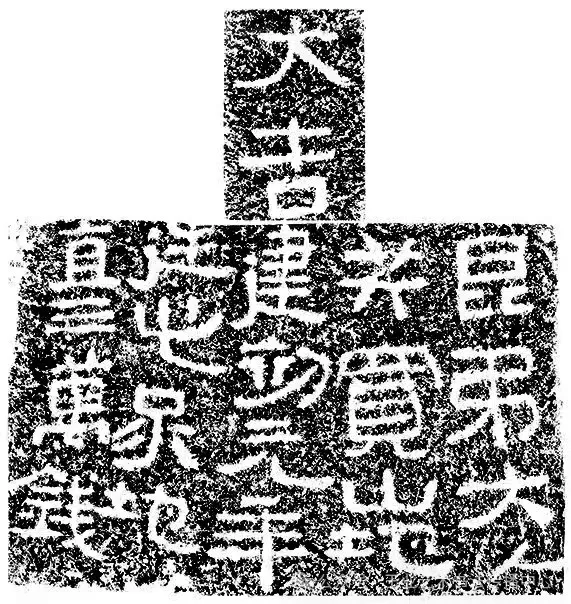

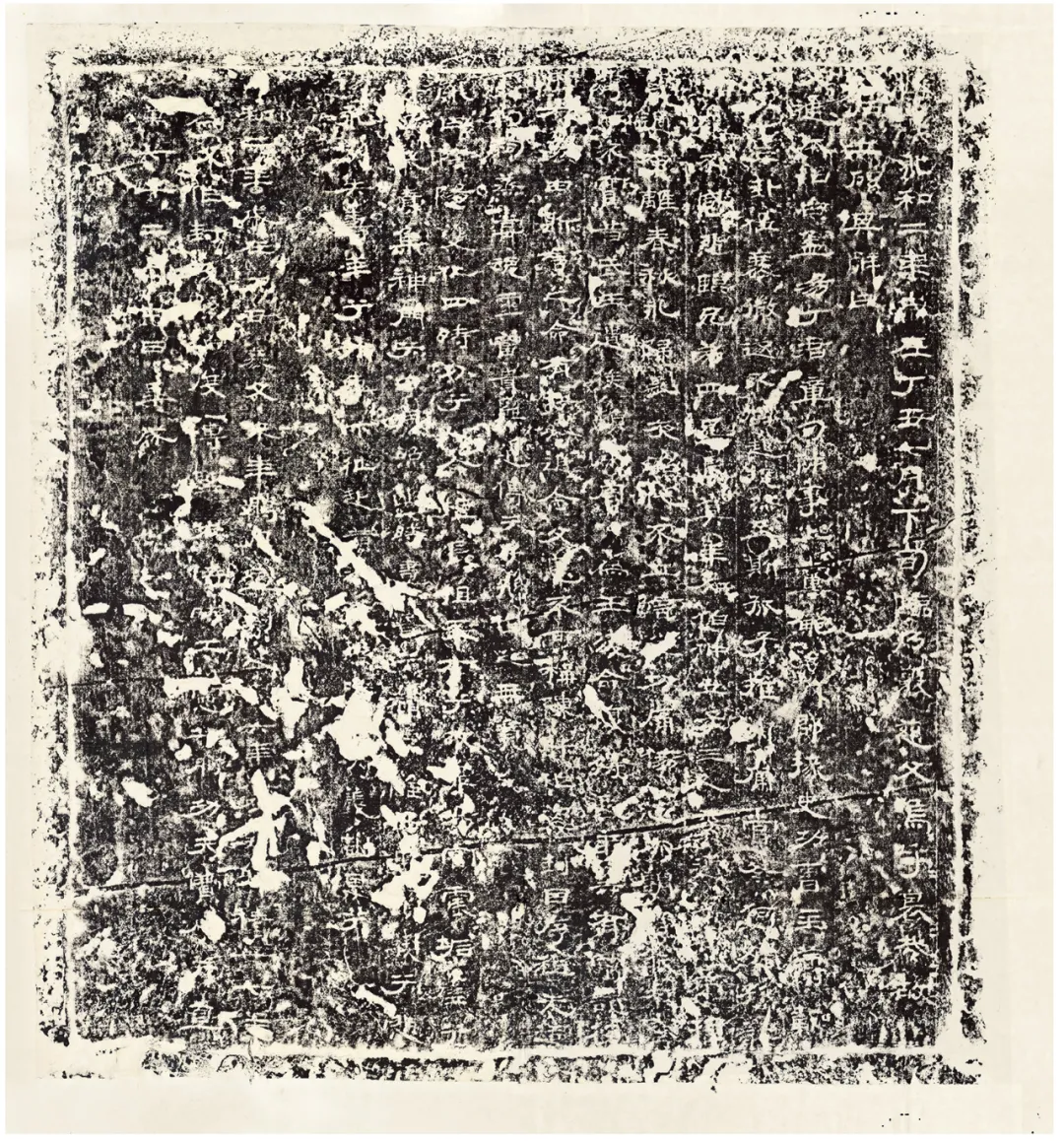

《苍山元嘉元年画像石墓题记》,1973年在山东省苍山县前村出土。题记分刻在墓室侧室的两个门柱上。门柱的石面磨平,上有界格。二石刻字十五行,共计三百二十六字。题记对墓室中的画像石进行了描述。其字书刻自然,无造作之弊。章法亦活泼。 大吉山买地券,尺寸:177×145cm,东汉建初元年(公元76年)。此刻石书体为隶书。笔划丰腴,气势恢宏。极受金石、书法界重视,为“浙中最古之石”。

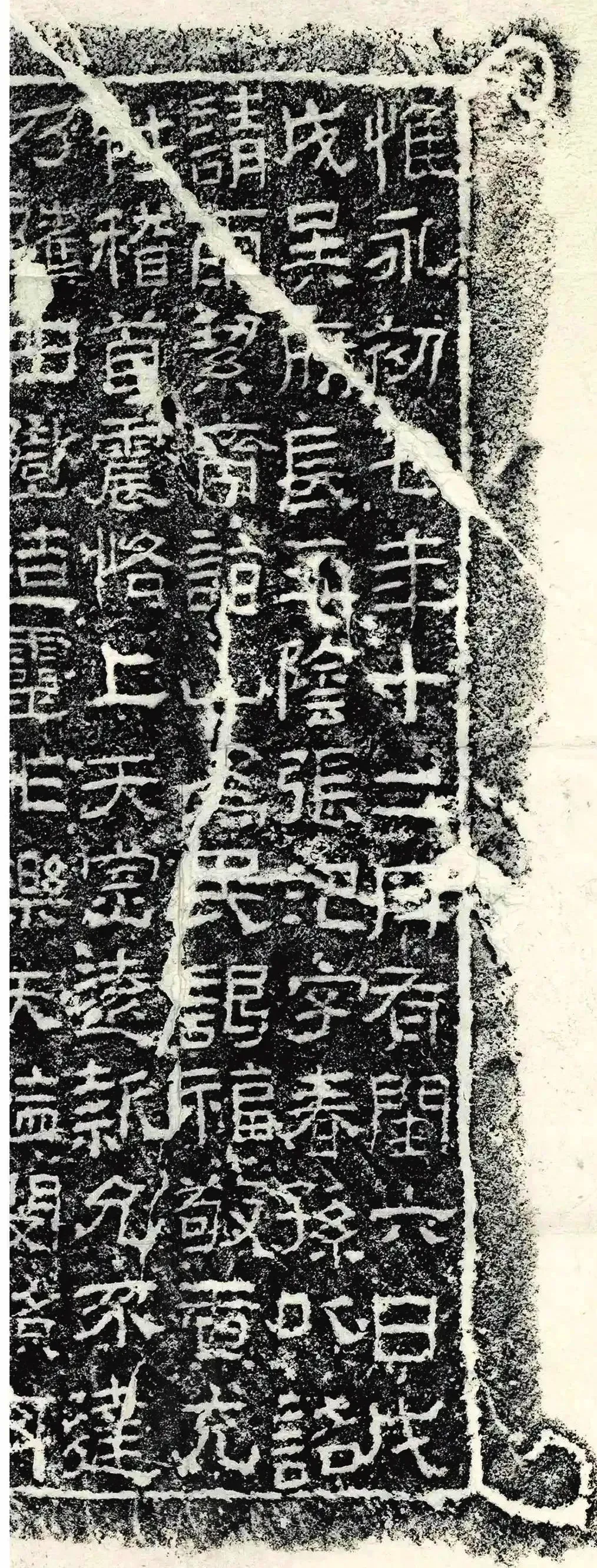

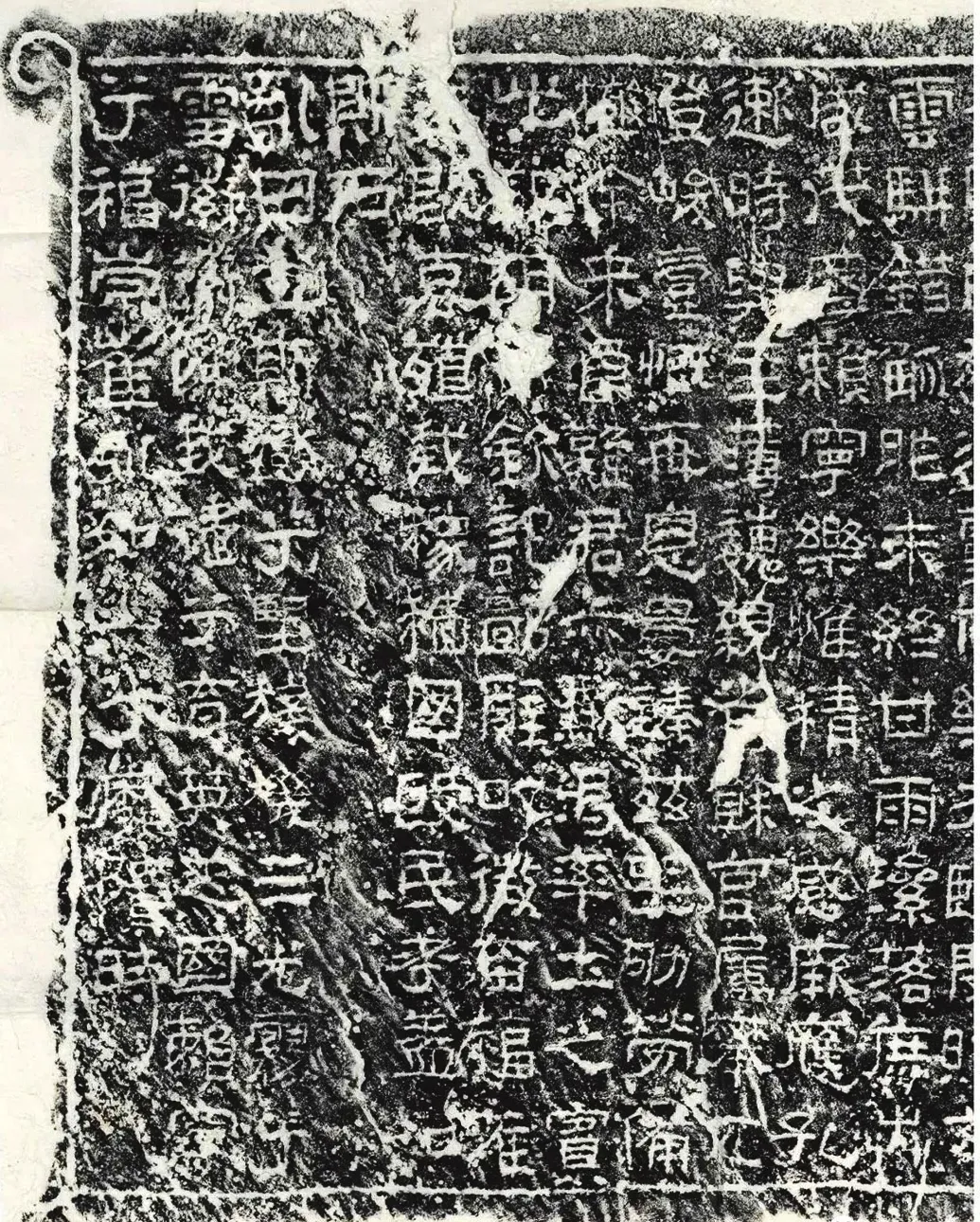

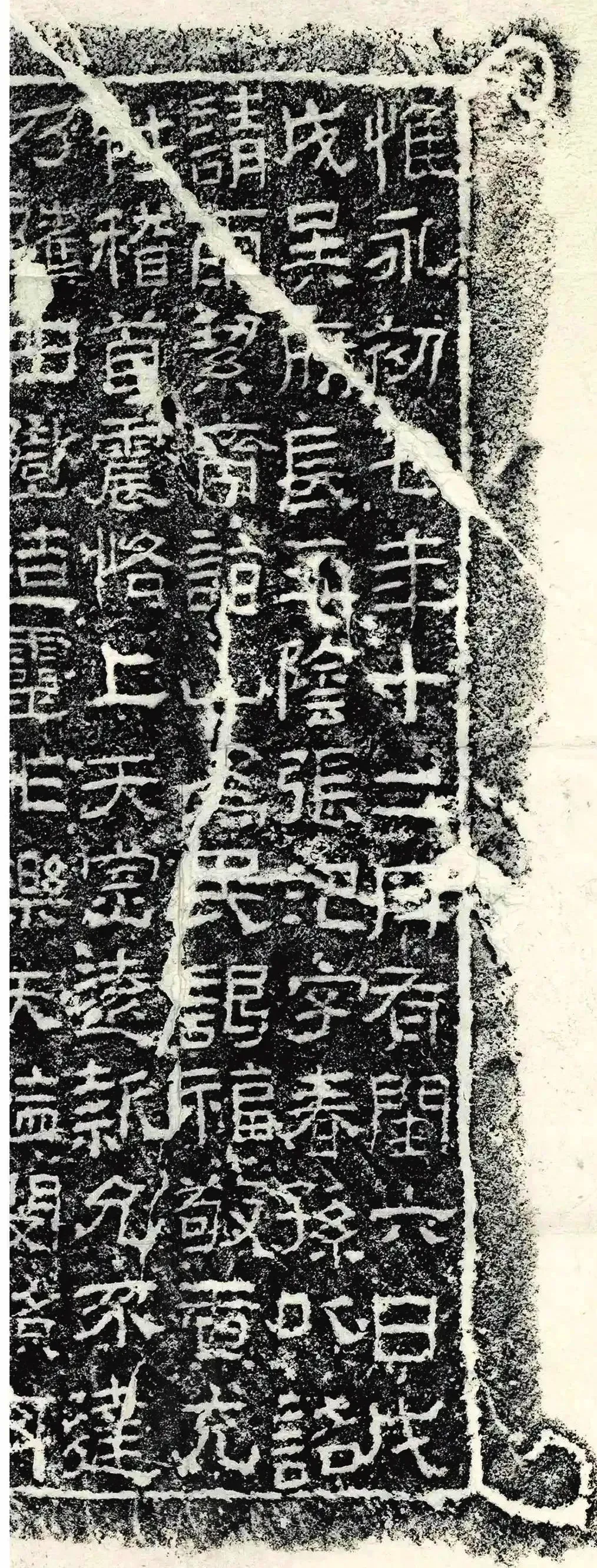

祀雨铭摩崖,全称《汉张汜请雨摩崖》尺寸:63×71cm,东汉永初七年(公元113年)。此碑书法处于东汉隶书早、中期过渡状态,用笔挺健,笔致遒劲而凝重,具波磔而不张扬,字形修峻,寓圆于方,饱满淳朗。

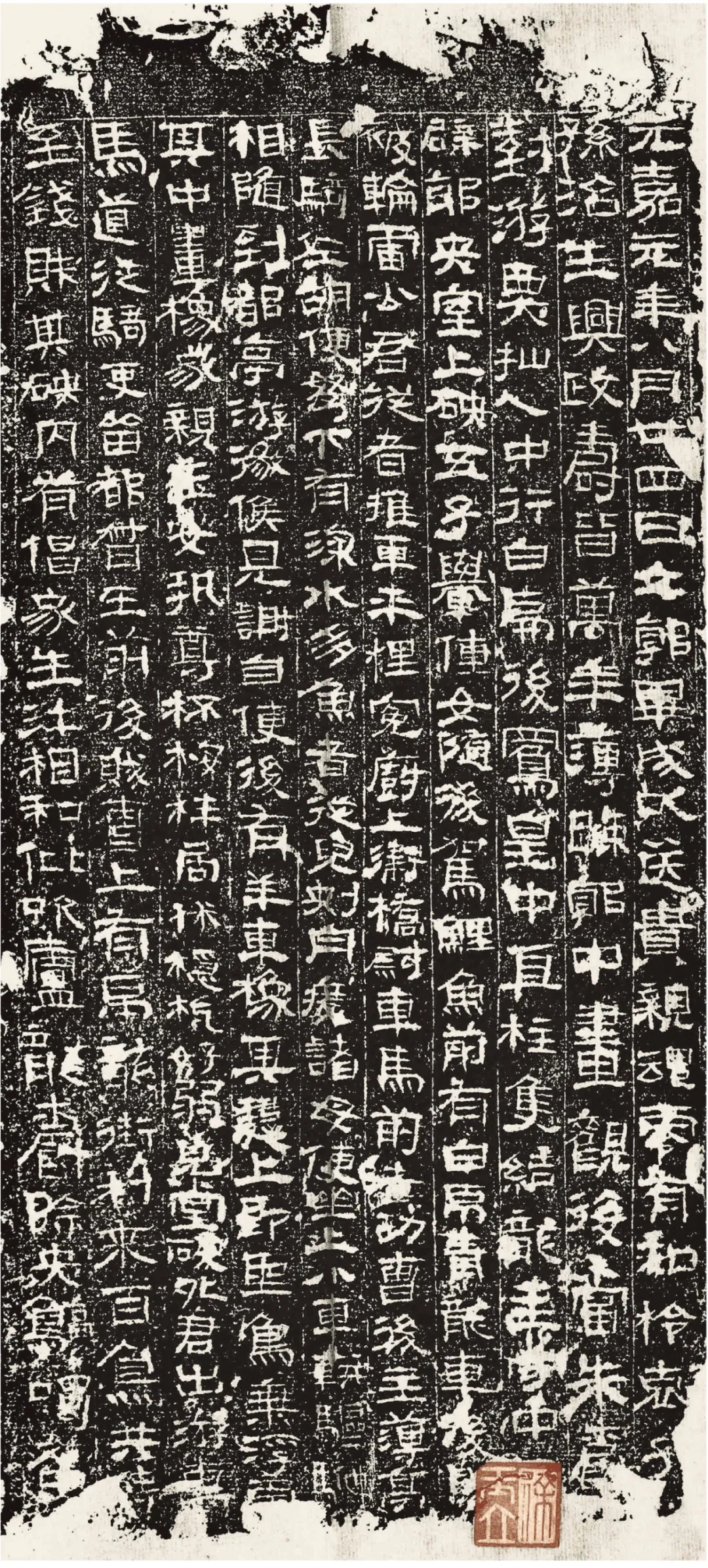

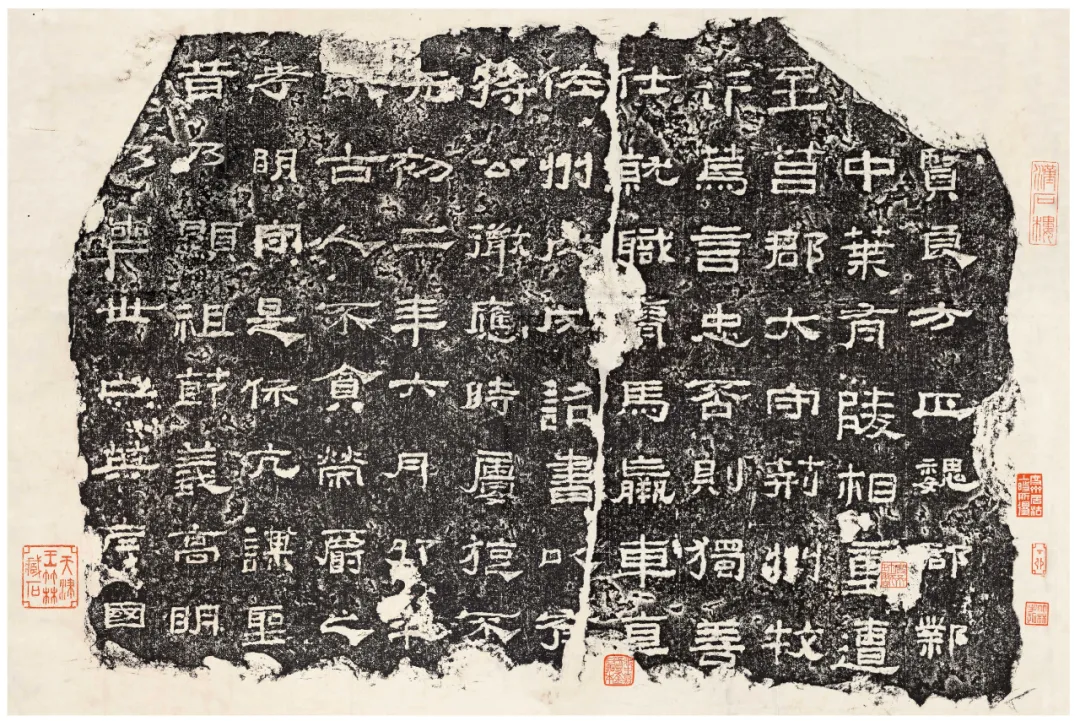

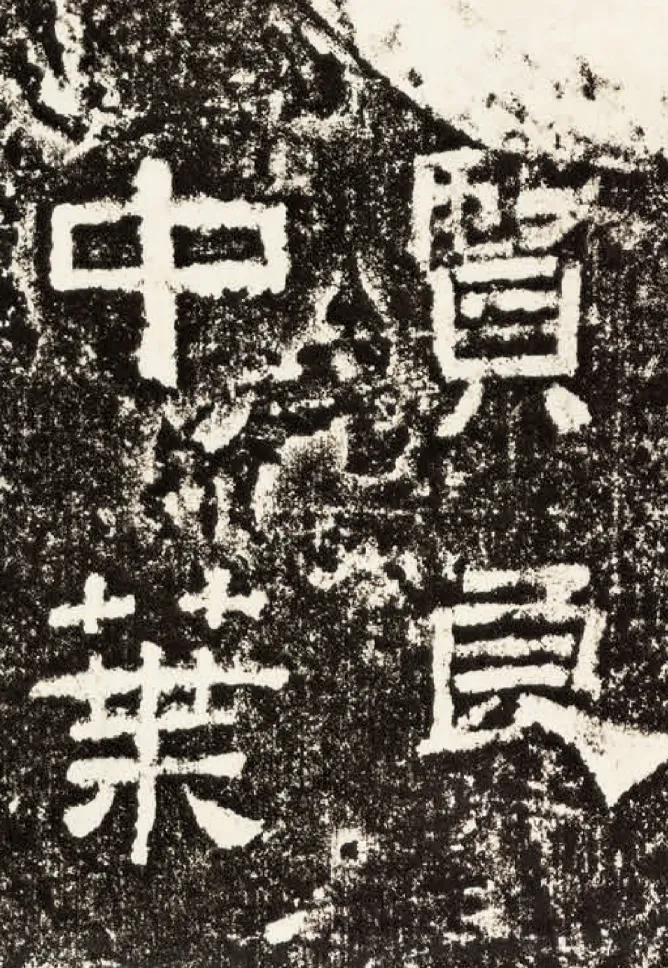

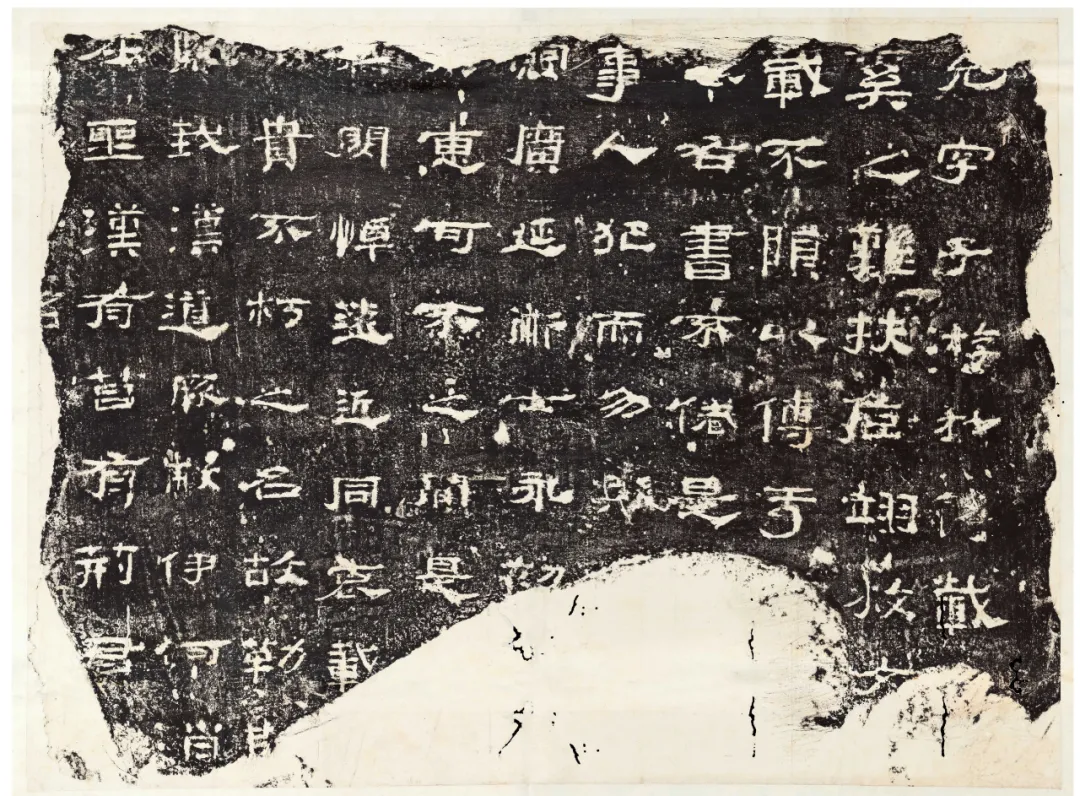

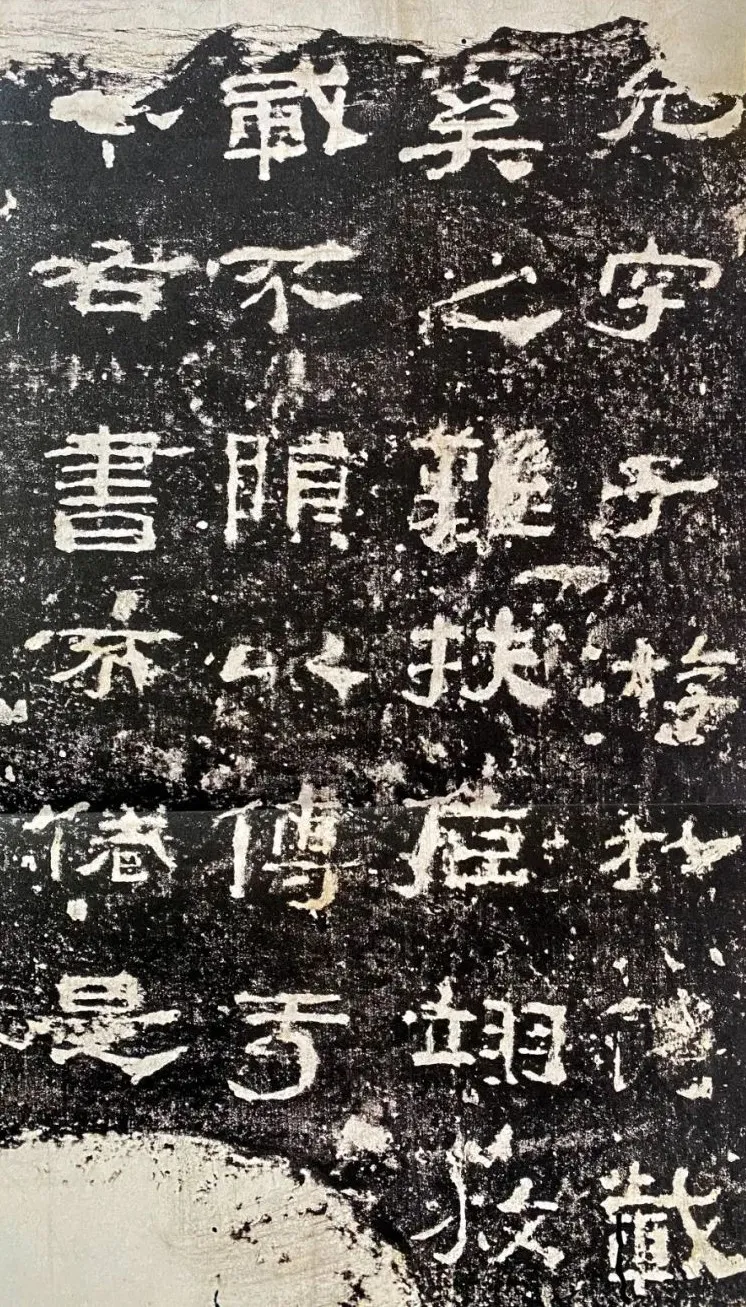

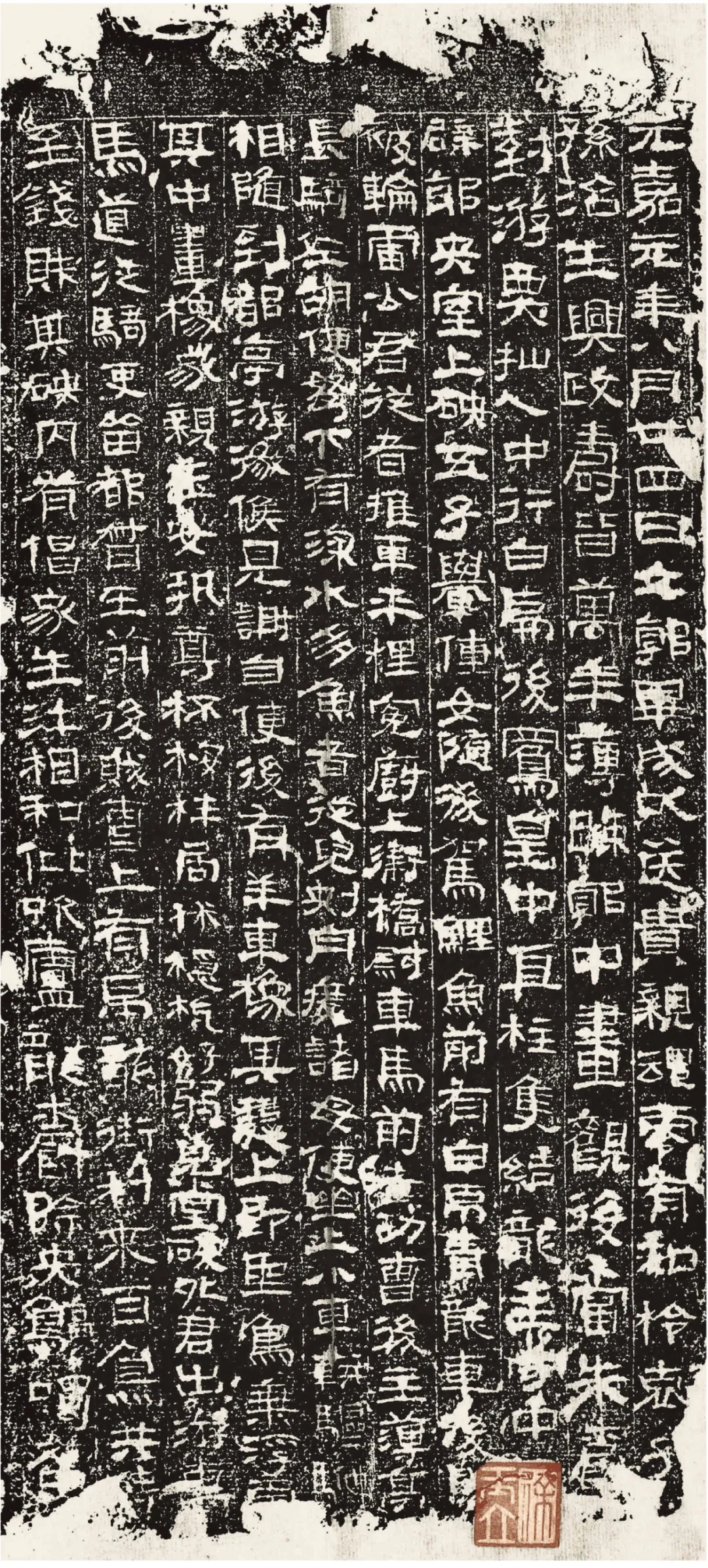

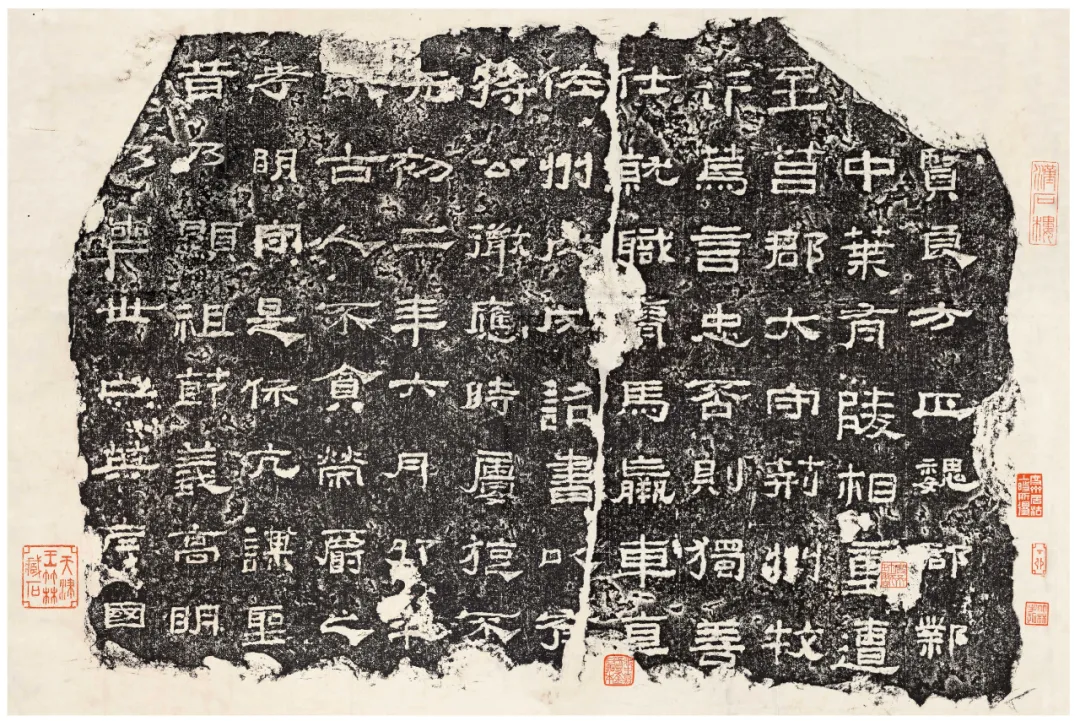

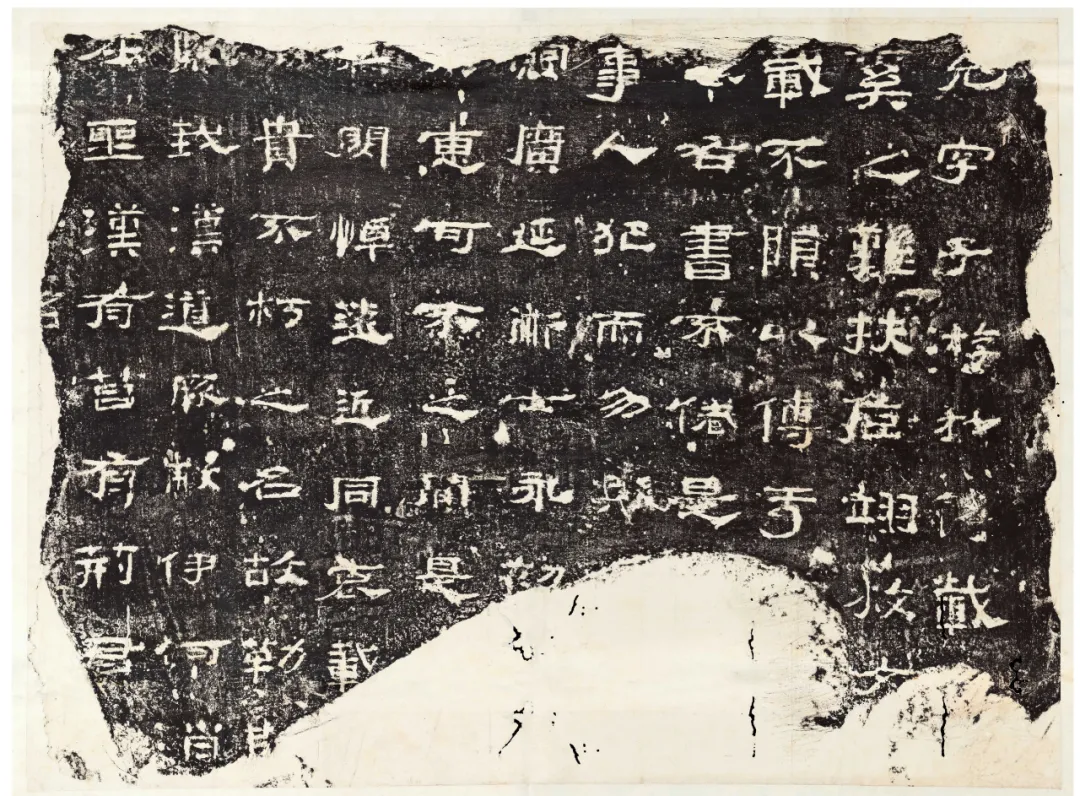

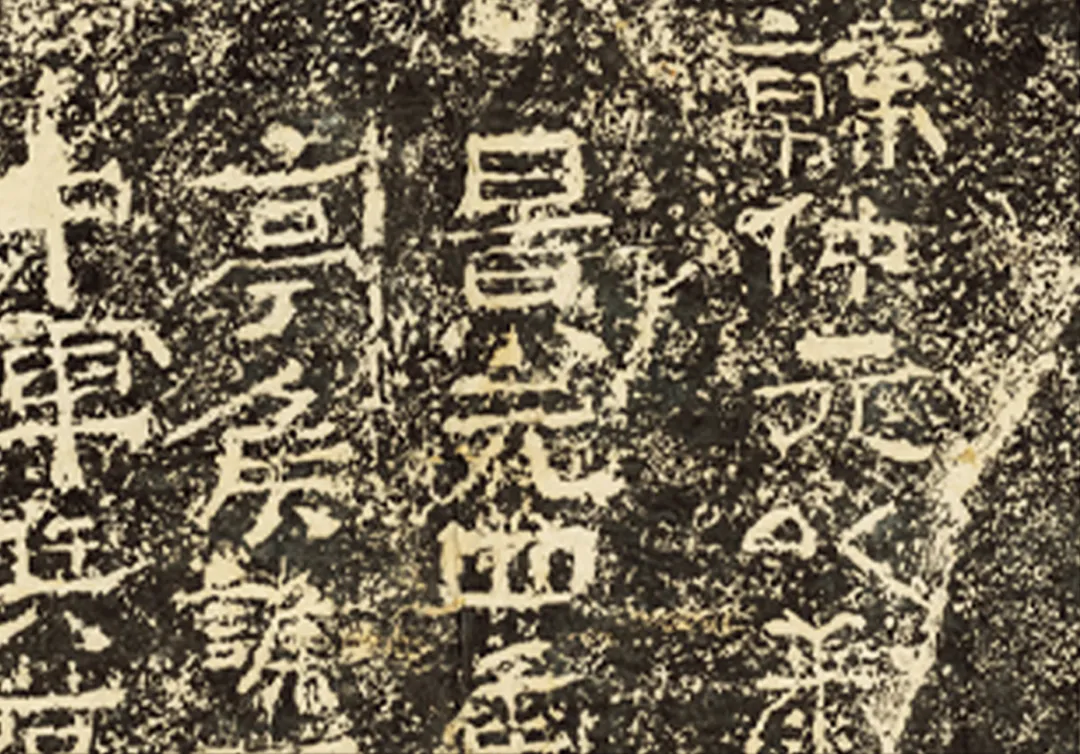

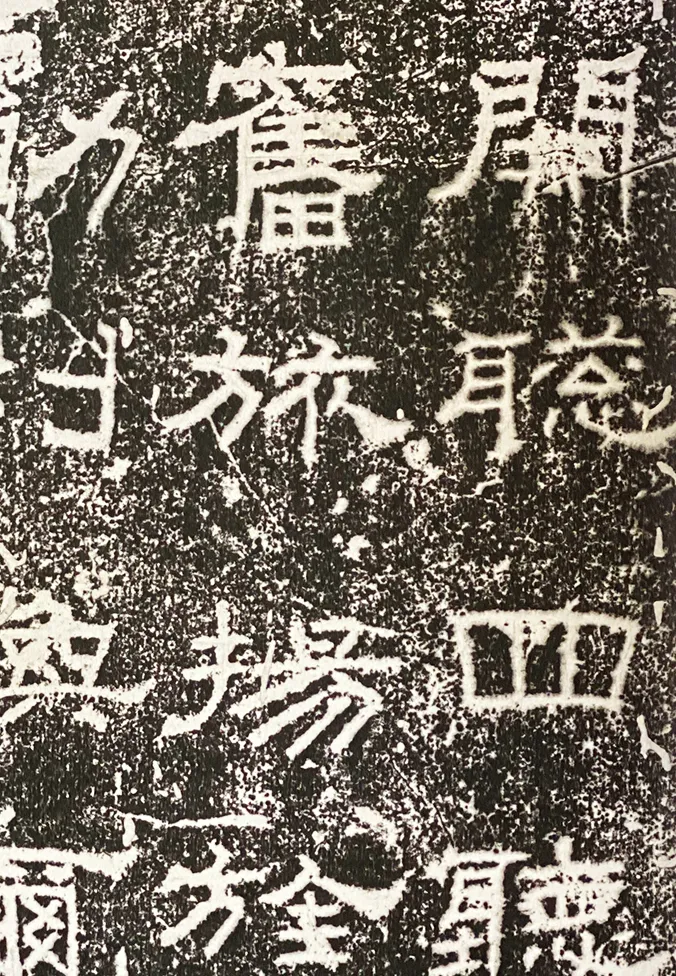

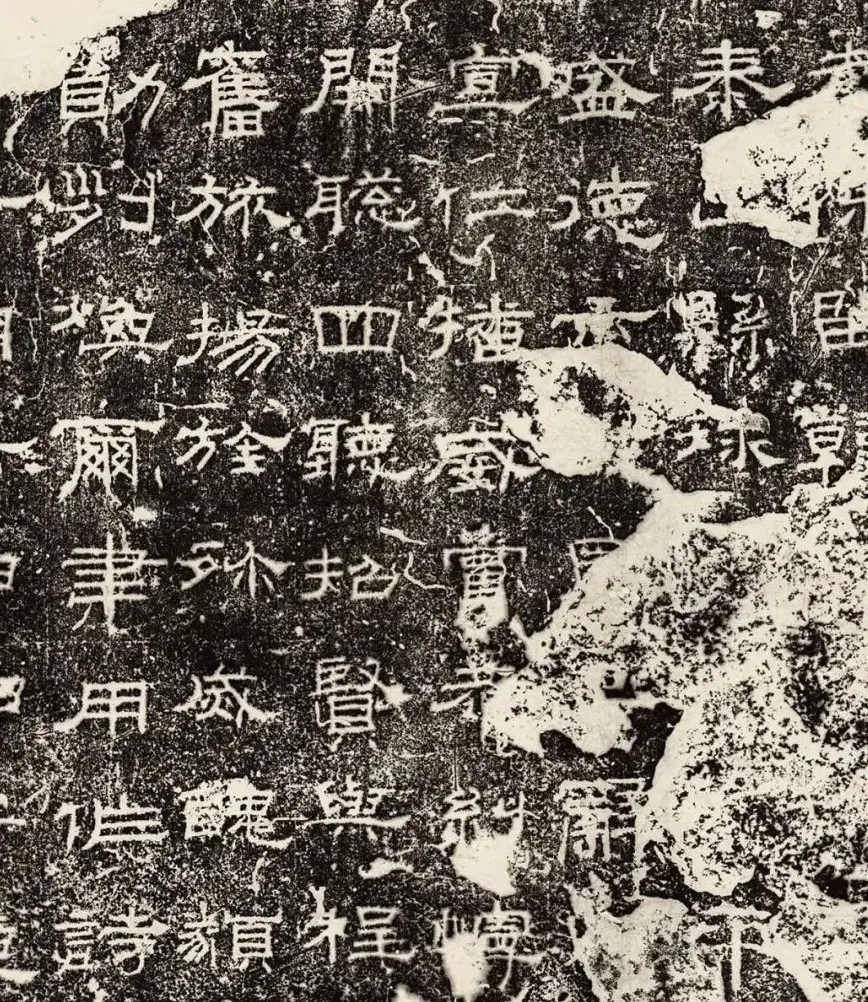

《苍颉庙碑》又称《苍颉冢碑》等,刻于东汉延熹五年(162),无撰书人姓名,属隶书作品。原立于陕西省渭南市白水县史官乡的苍颉庙内,现藏于陕西西安碑林博物馆。 《苍颉庙碑》是为苍颉立的纪念碑,碑文内容颂扬苍颉的聪敏天资、德行与创造文字的功绩。书法上吸取了汉简的灵动韵致,笔法上刀不掩笔,注重笔墨书写意味的传达,字体规矩整齐,纵逸飞动,笔势开张,左右分驰,风姿横溢。 《子游残碑·上(贤良方正刻石)》与《子游残碑·下》为安阳汉代四残石之一,刻于公元115年,虽为残碑,确为存世汉隶刻石之精品,其书法古穆敦厚,结字方扁茂密,气息圆劲浑厚,结体拙中寓巧,章法布局疏朗有致。开《张黑女墓志》和六朝石刻的先河。

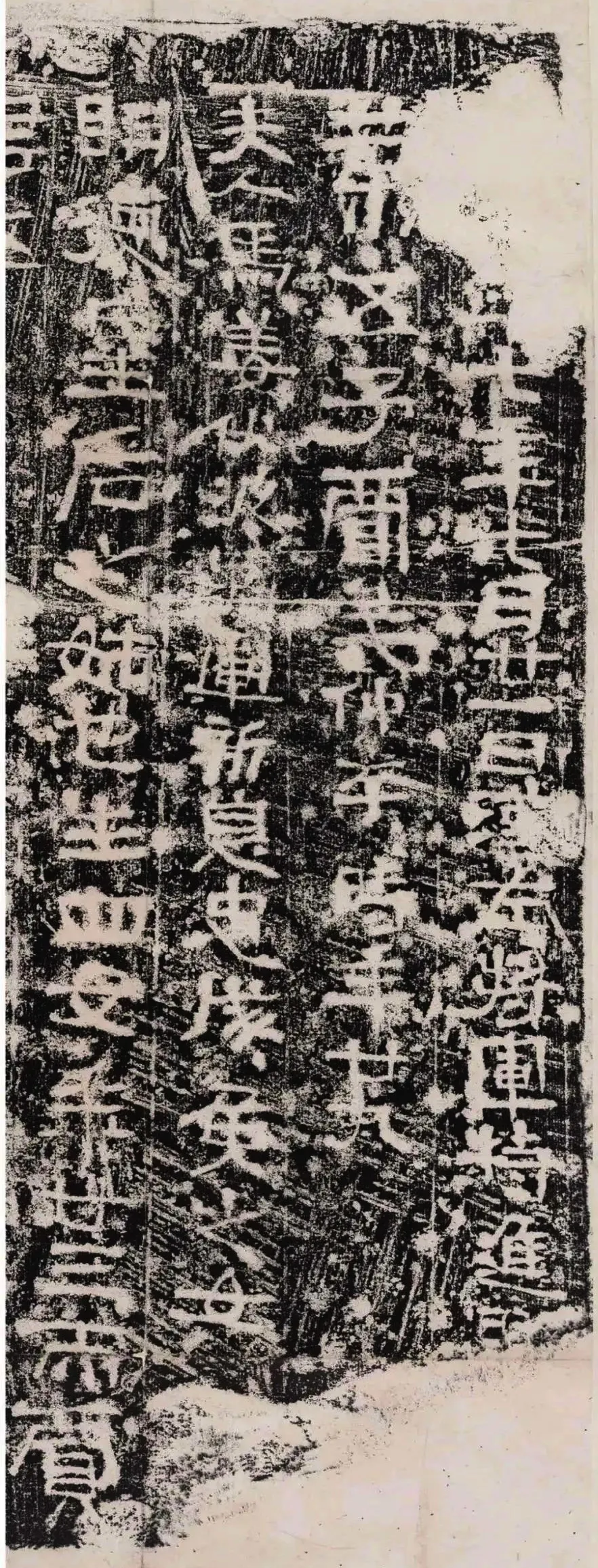

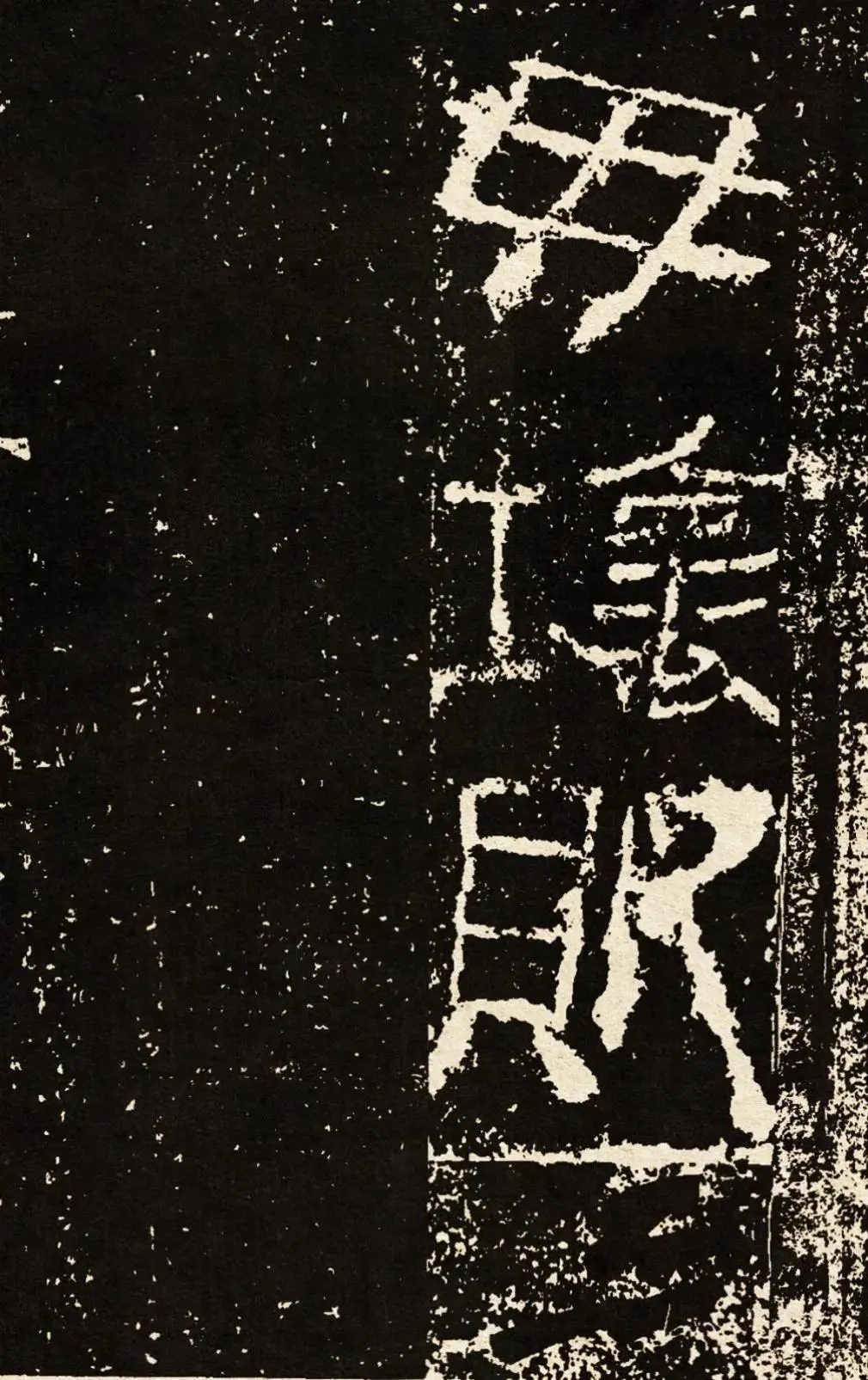

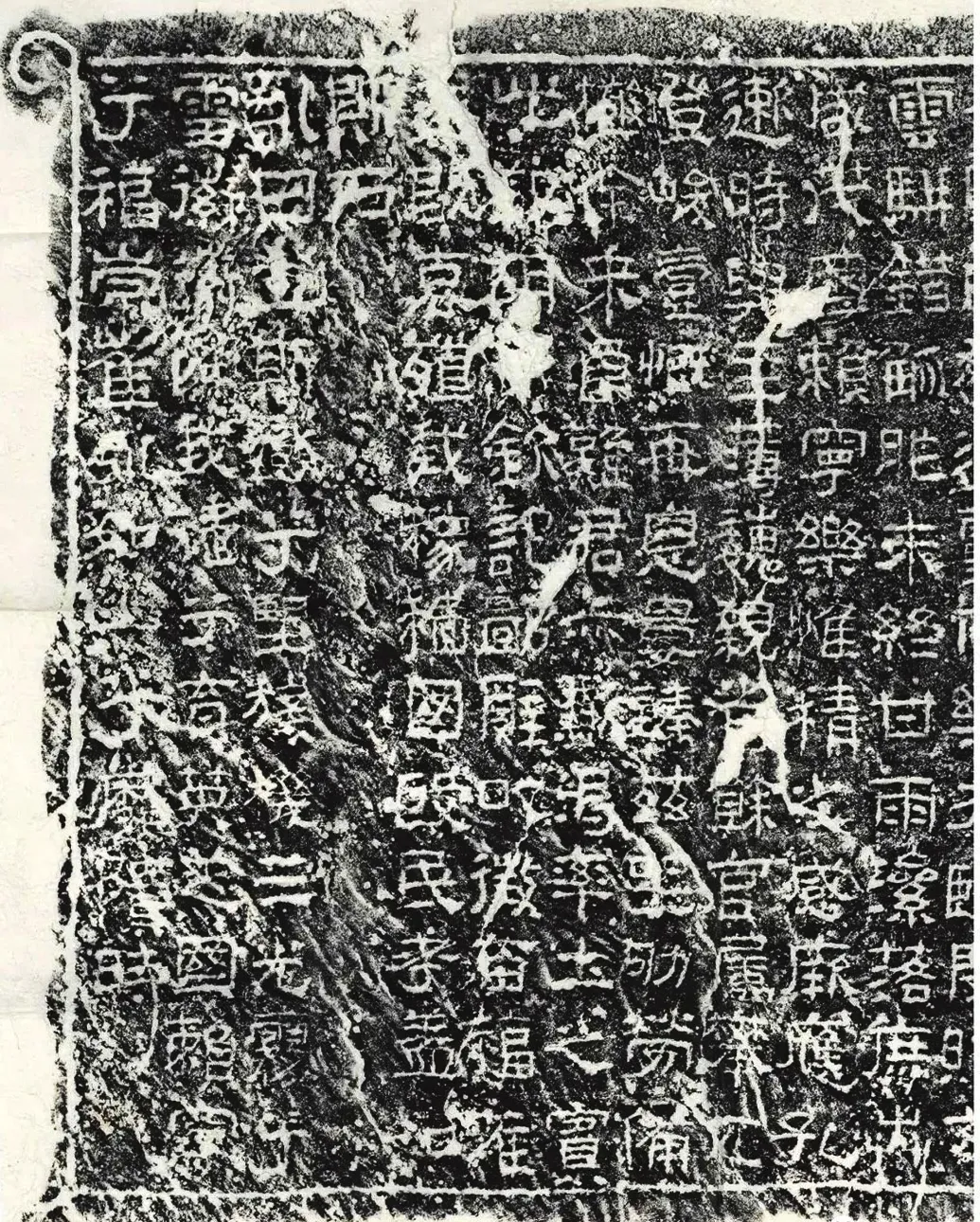

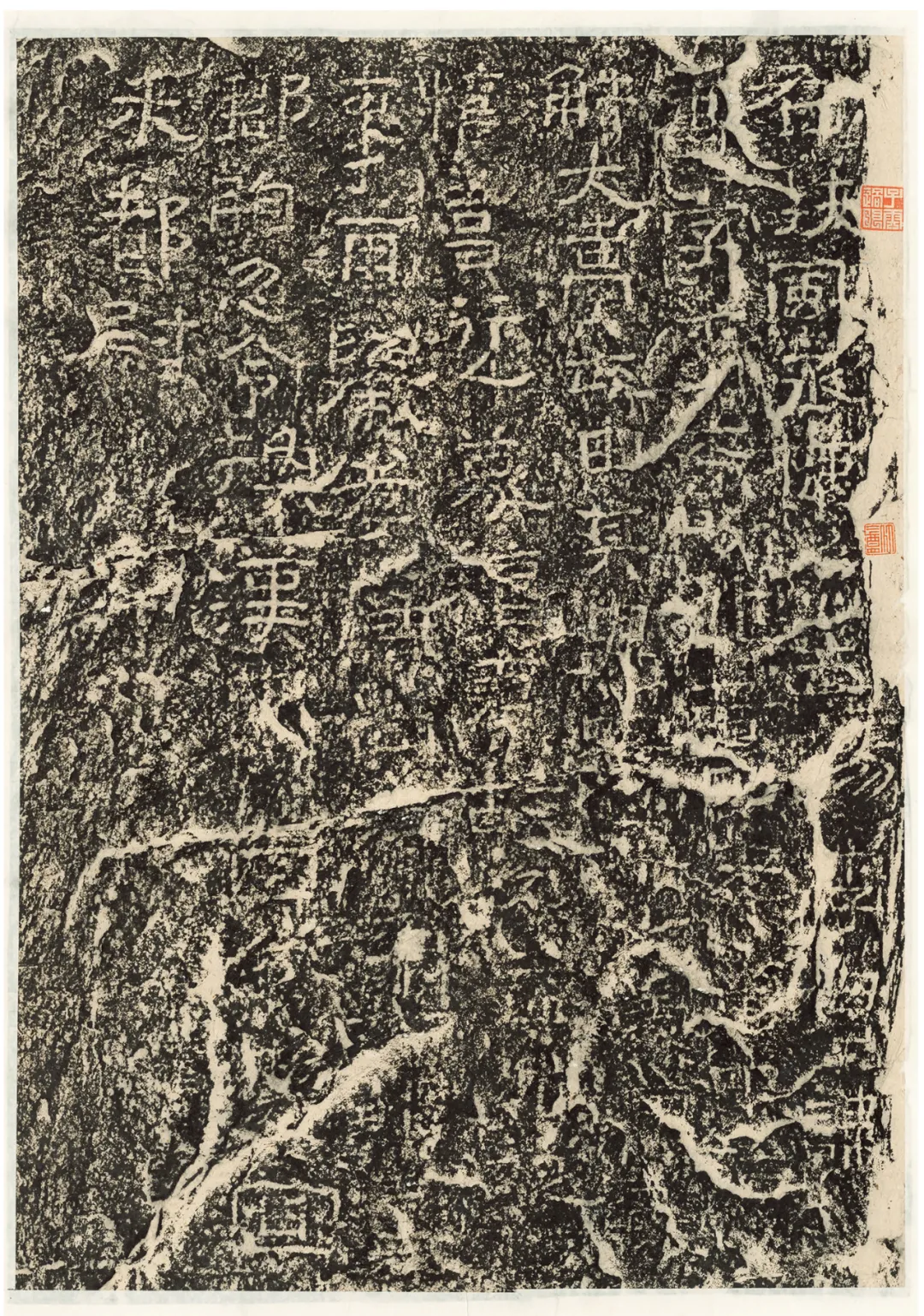

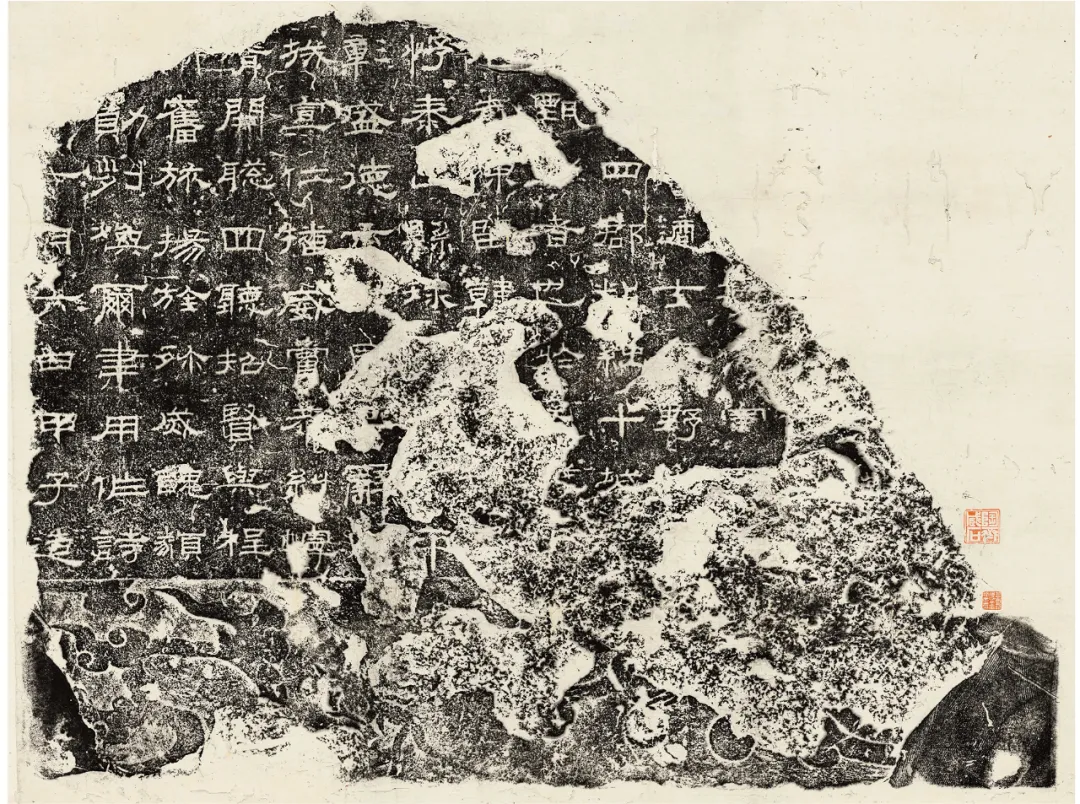

《扶风丞楗为李禹表摩崖》,是东汉摩崖石刻的精品,为“石门十三品”之第四品。然其为摩崖石刻,因年代久远,字迹多漫漶,拓本稀见。其书风类似于“石门十三品”中第五品的《石门颂》,而更加率意萧散,笔法恣肆之中又凝练朴茂,浑厚华滋。 《石门潘宗伯造桥阁记》,是褒斜道石门摩崖书法珍品,共有两段因修治褒斜道镌刻的文字,其一为刻于公元263年的《荡寇将军李苞通阁道题记》,其二为刻于公元270年的《潘宗伯造桥阁记》。该石刻虽仅几十个字,但书法雄峻奇逸,沿崖壁的起伏书写镌刻,字形笔画反差较大,章法大小跌宕,率意而自在。书风近似《杨淮表记》,而生拙奇逸似更过之。

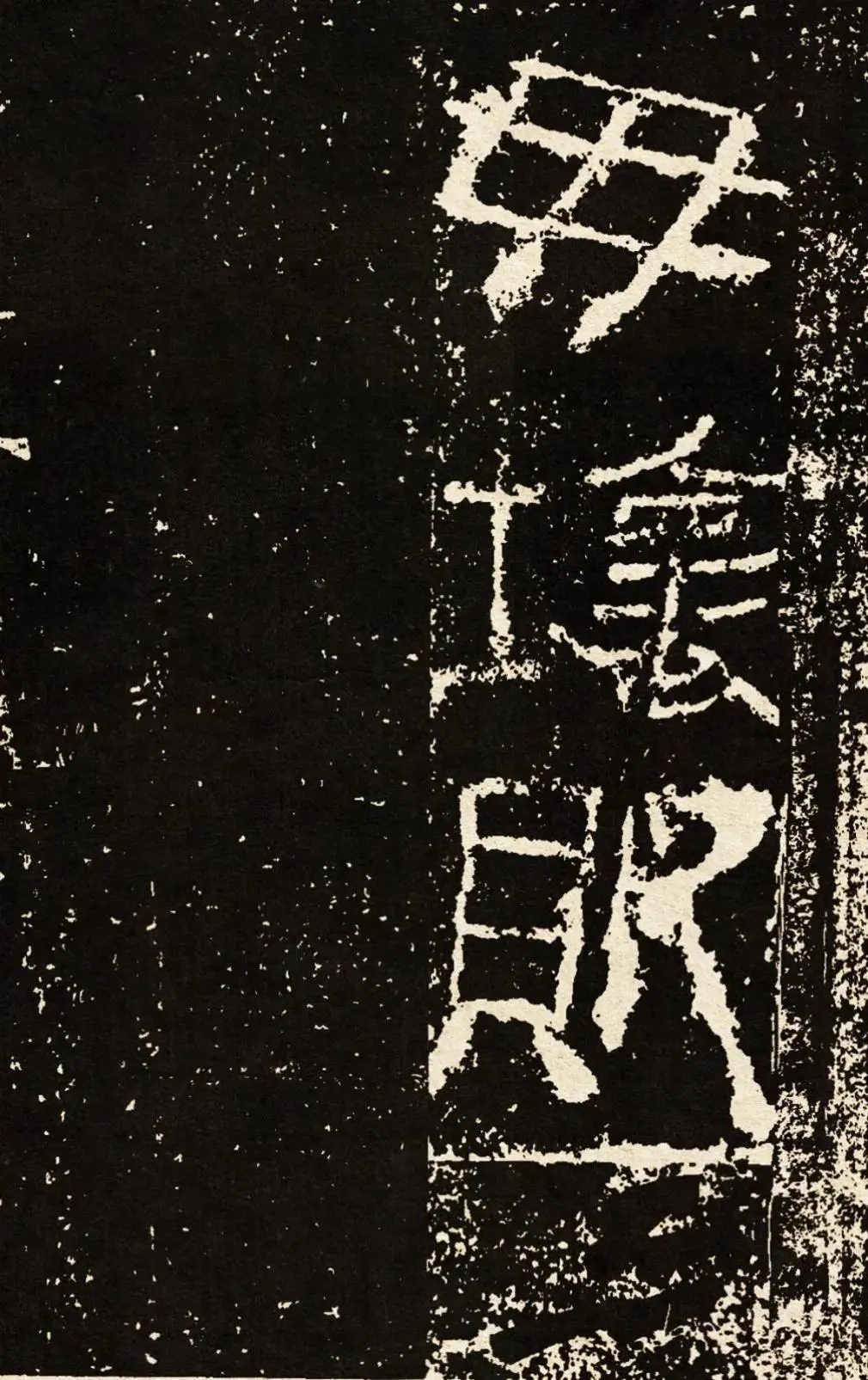

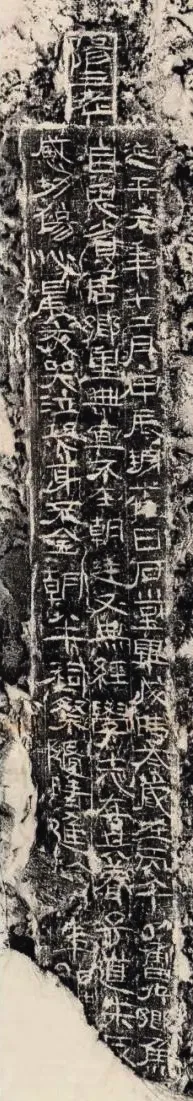

《马姜墓志》,全称《贾武仲妻马姜墓记》尺寸:60×55 cm,东汉延平元年(公元106年)。此碑书法高古,结体变化多端。章法层次错落有致,富有艺术美感。

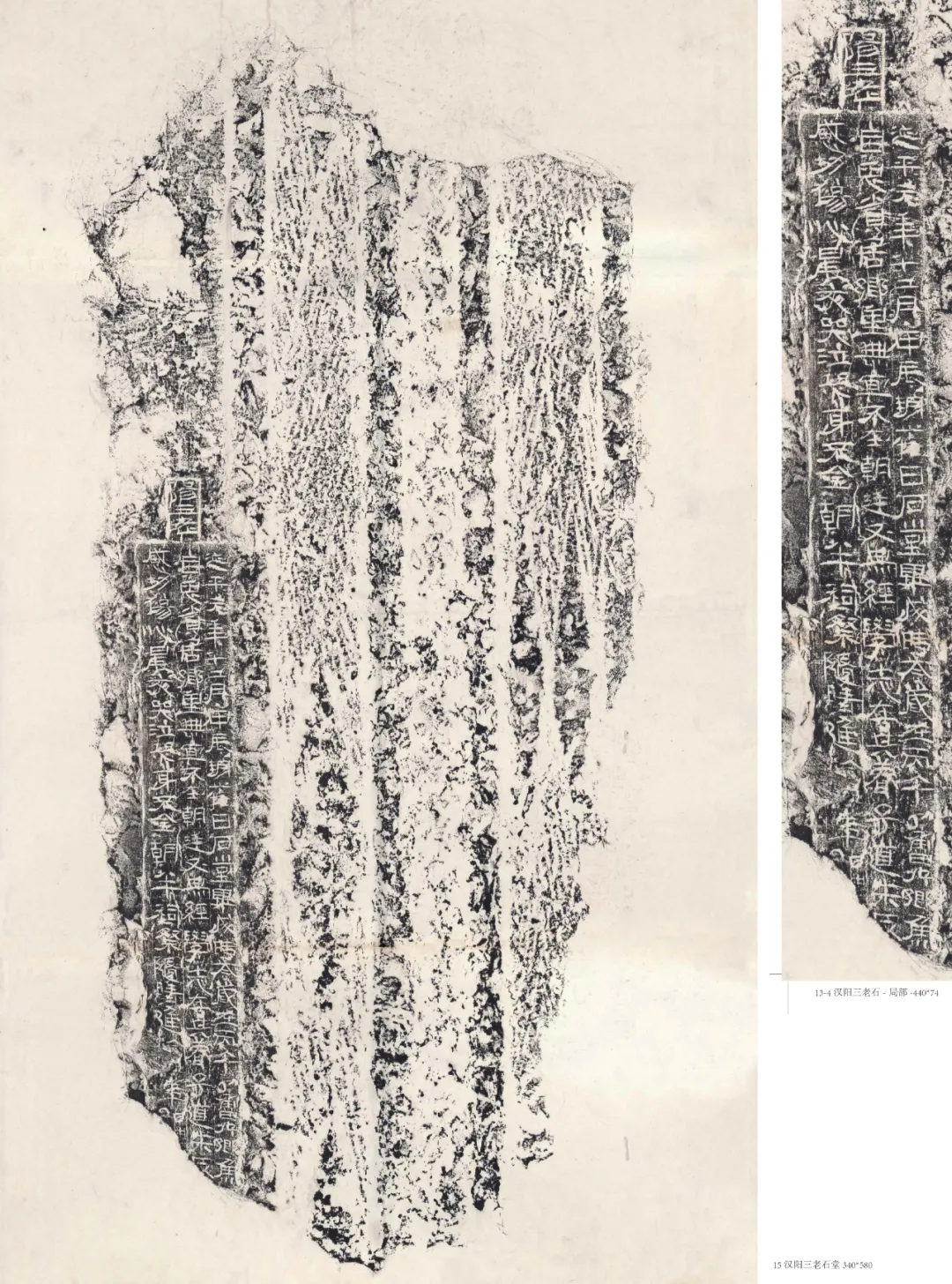

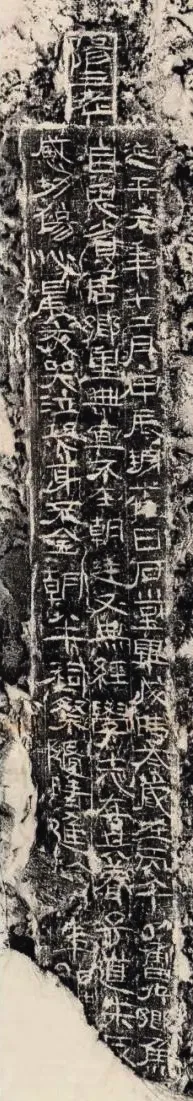

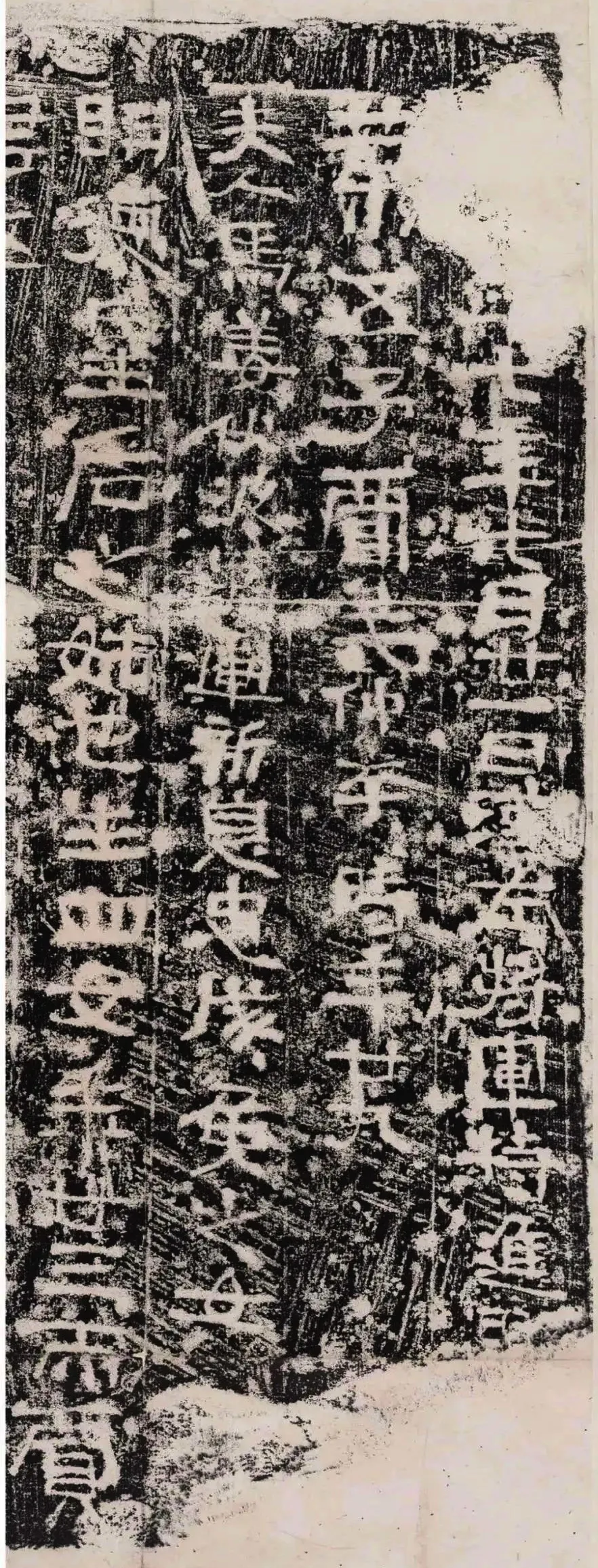

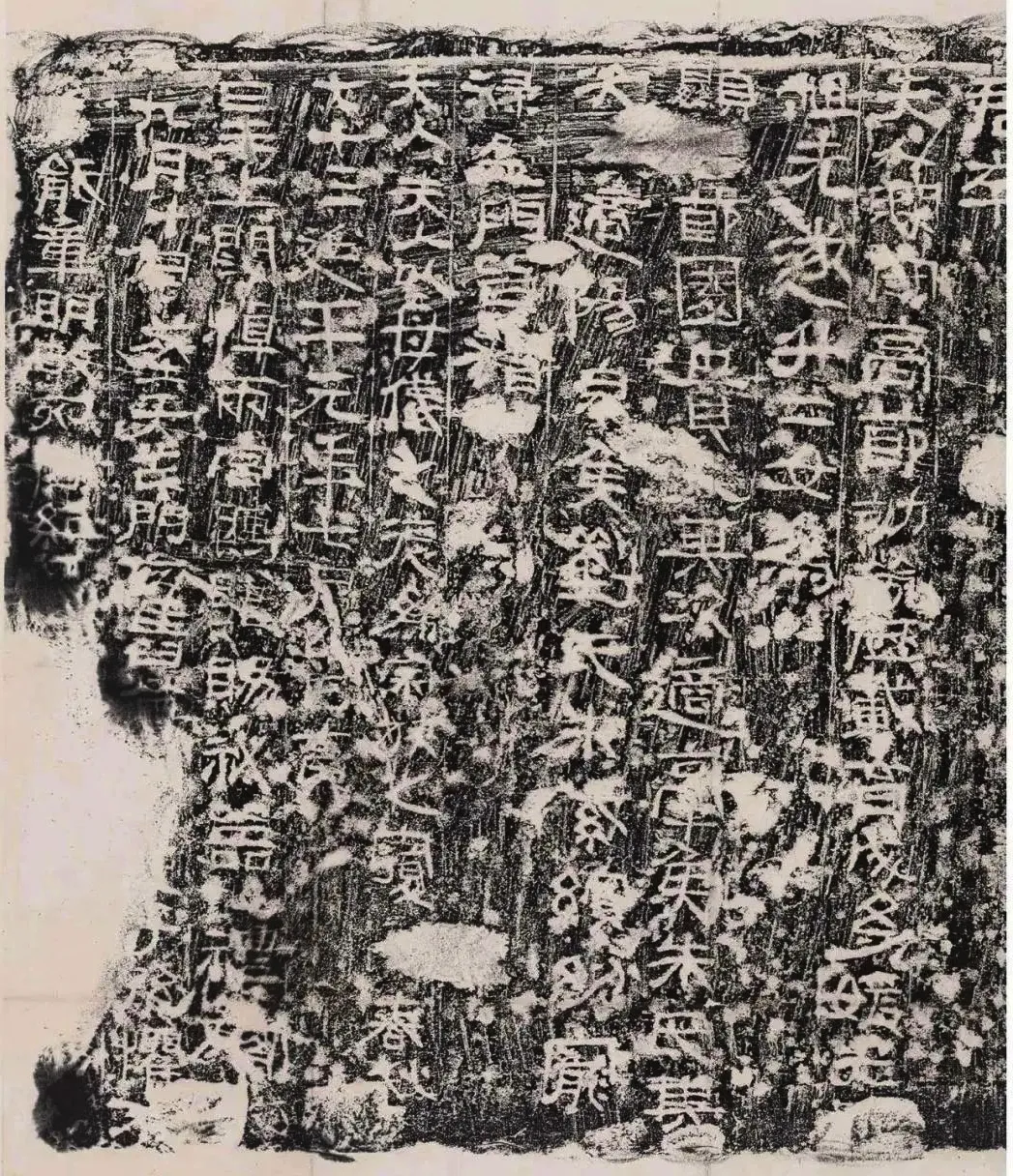

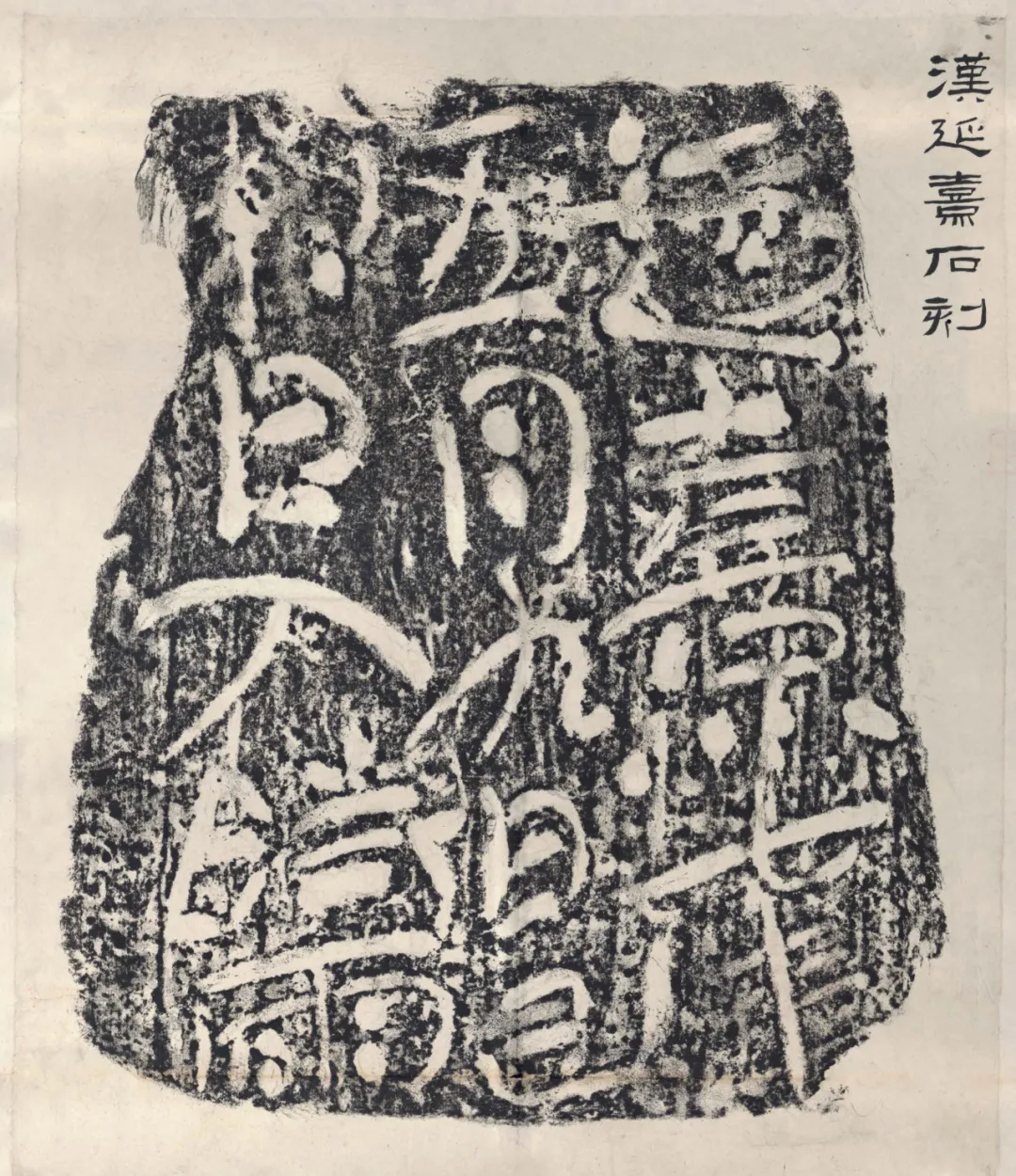

《阳三老石堂画像题记》,是现存单字尺寸最小的汉代题记刻石,因其字小,加上刀刻,表现了毛笔书写之外的刻工凿刻的意趣,活泼随意、自然生动。这类小品被晚清以来的金石书家所珍视,扩大了传统书法的取法对象。 《汉延熹封墓记》记字颇小,是汉刻中少见的小字石刻,且存字较多。用笔结体颇守法度,又不同于常规汉碑的矩度森严,字形既规整又一任变化,气韵流动自然。其刻文中明确提出“立碑”概念,对研究汉代刻石形制有重要意义。 《杨叔恭残碑》又称《汉沇州刺史杨叔恭残碑》,立于东汉中后期,书体为汉隶,结字工整,体势开张,书风古雅秀逸。清方朔《枕经金石跋》云:“书法古雅秀挺,有合《韩勑》《史晨》二家意思。碑侧题则跌宕疏秀,不拘故常,亦不异《韩勑碑》阴、《史晨碑》末,可宝也。”

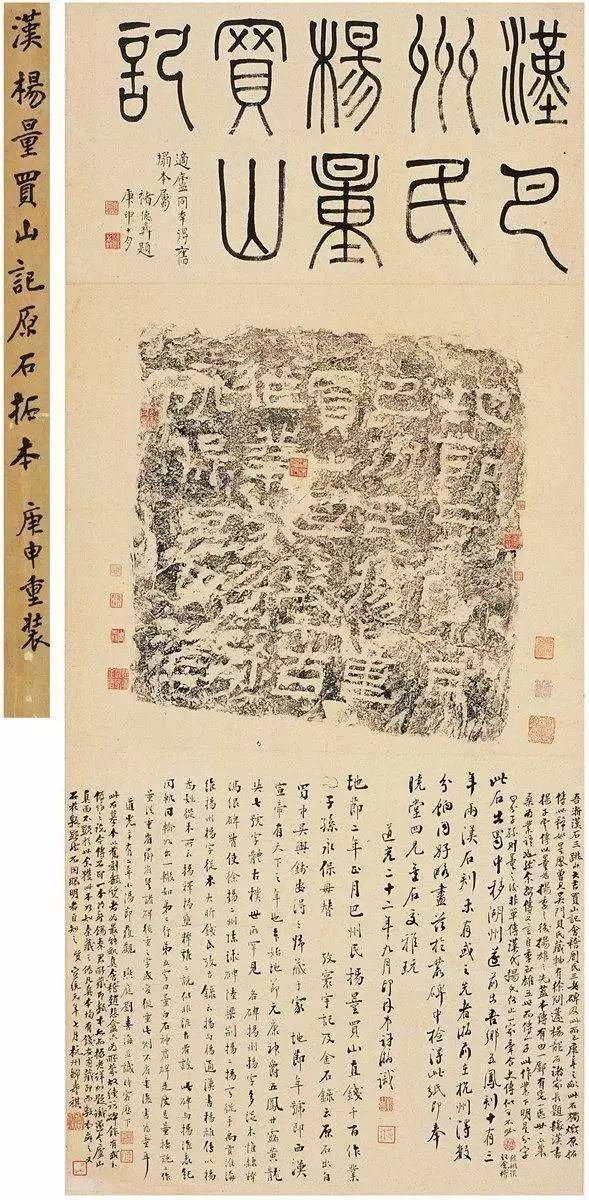

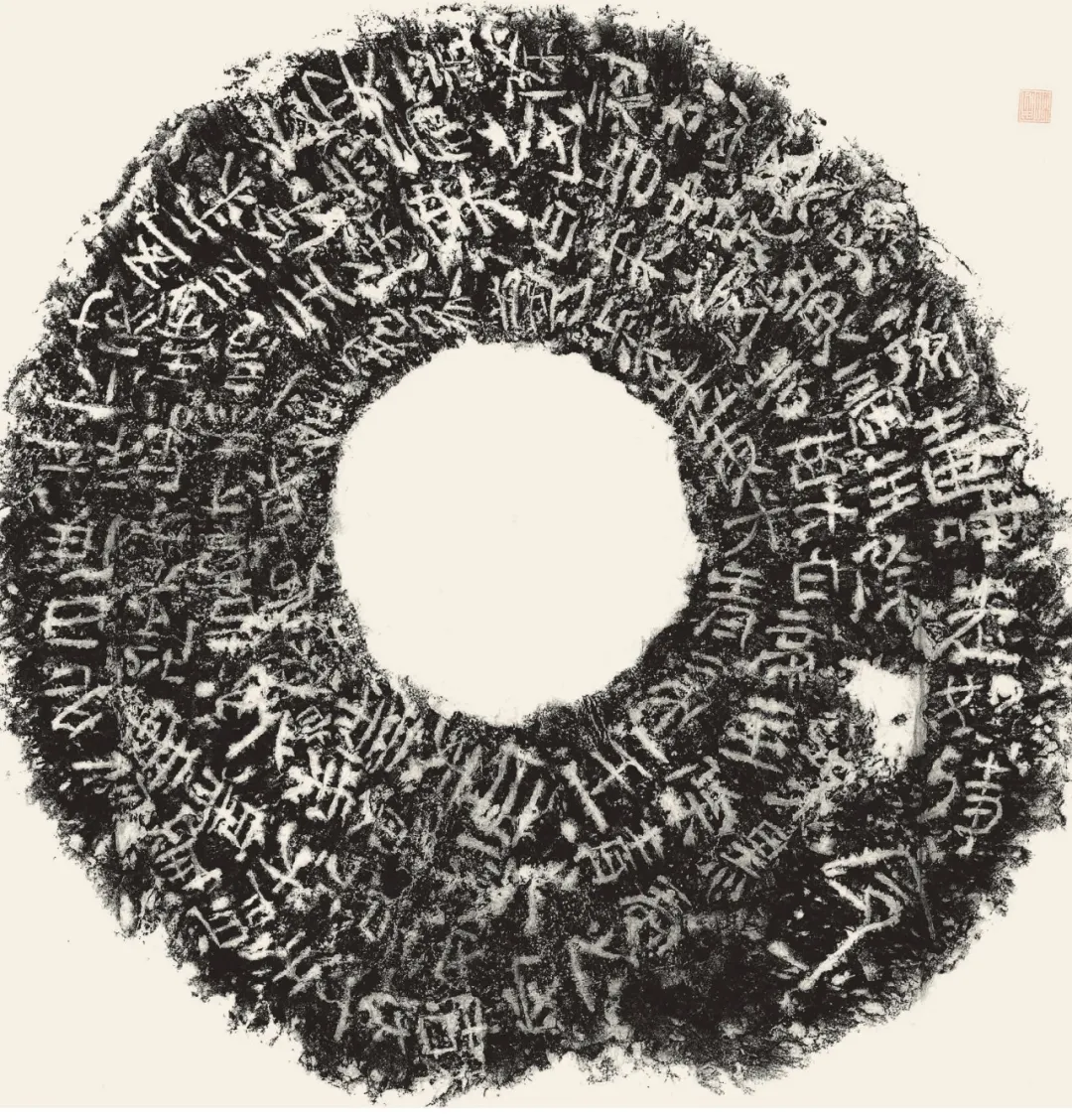

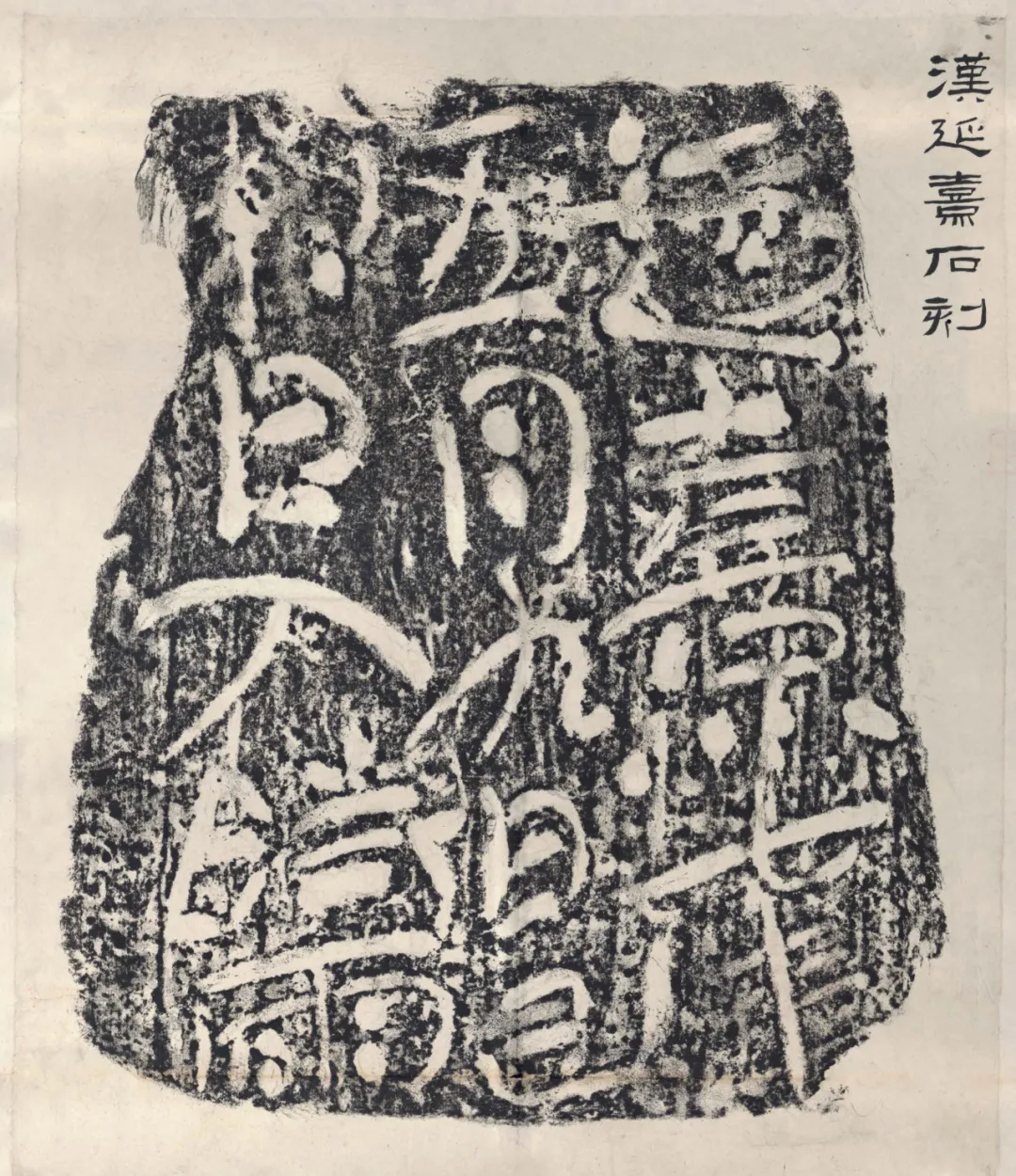

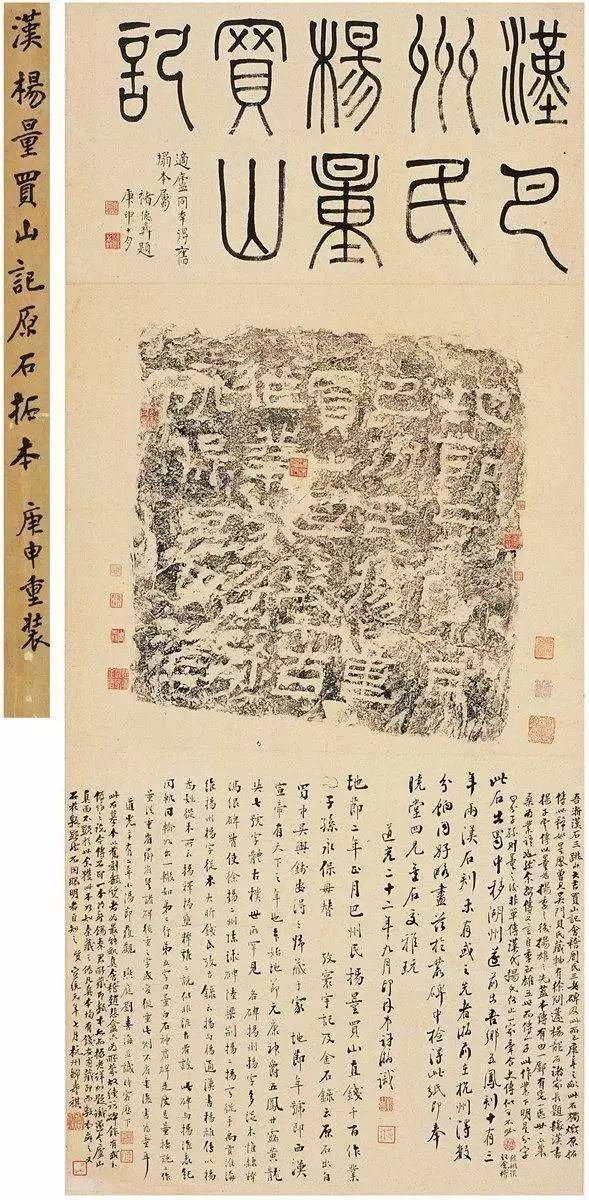

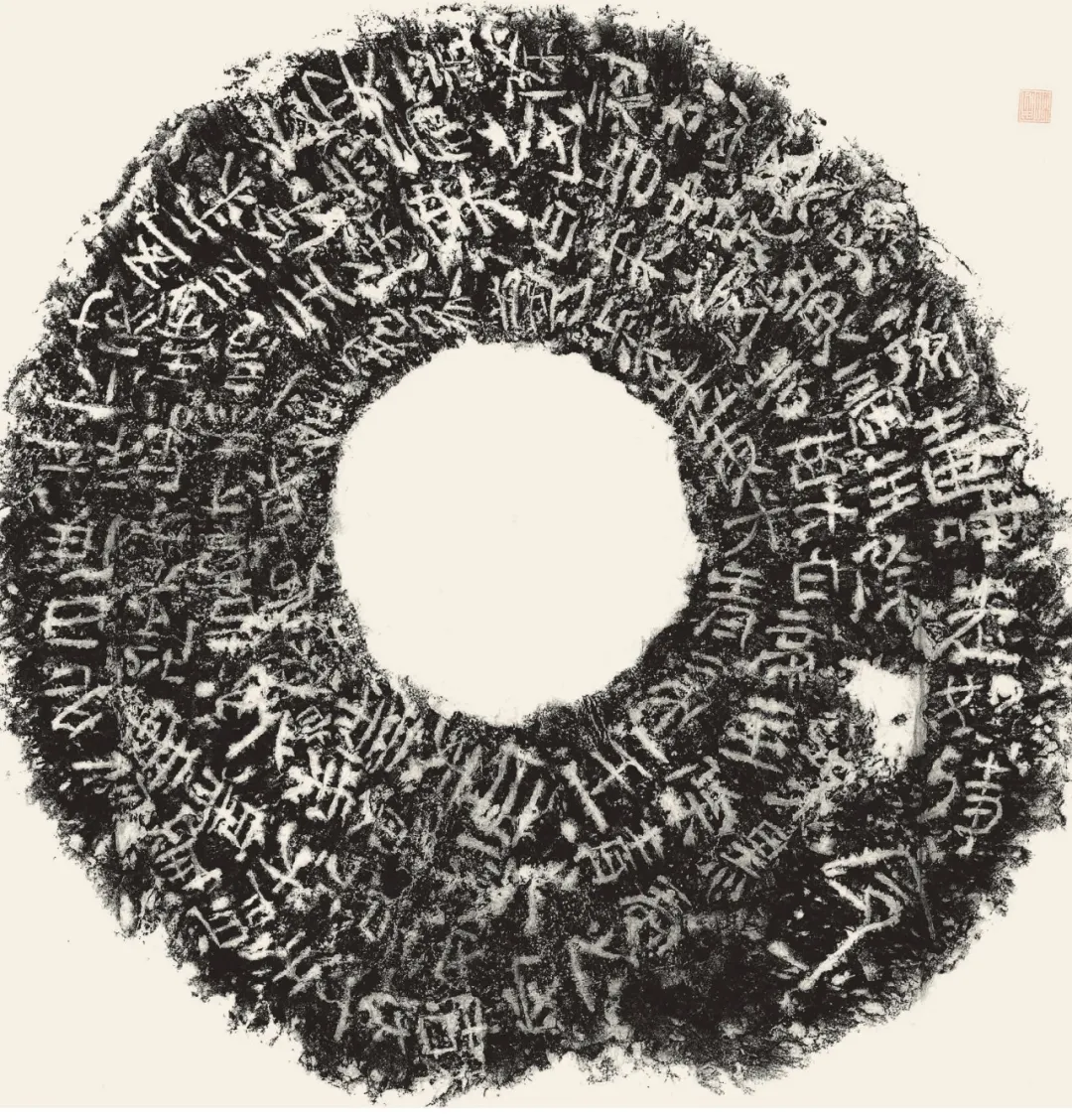

《杨量买山地刻石》于清代出土自四川巴县,该拓本稀有,属“汉刻名品”。此本为沈均初旧藏,上有赵之谦题跋,又有秦文锦、赵叔孺等人的递藏鉴赏印,其字体取势扁方,形态苍劲奔放,备受众书家重视。 《居巢刘君墓镇石题记》,原石为不规则的圆形,随其形刻字四行(圈),中有圆孔。刻石年月不详。马子云云:“1926年出土于安徽寿县,曾归周季木,现藏故宫博物院。”拓本直径约五十厘米。 《延熹石刻》,书法介于草隶之间,颇有逸趣,为后世书法的发展和演变奠定了坚实的基础。