古雅壮美 ,方拙朴茂--汉碑《鲜于璜碑》书耀千古

东汉时期的隶书碑刻在中国书法史上占据着重要地位,其中《鲜于璜碑》以其独特的艺术风格和完整的历史信息成为汉碑中的瑰宝。本文将从该碑的出土背景与基本形制入手,详细分析其字形结构的多样性与内在规律,探讨章法布局中体现的汉代美学思想,阐释其风格特点在汉碑体系中的独特定位,并最终评估其对后世书法发展的历史影响与艺术价值。通过对这一珍贵文物的多角度剖析,我们不仅能够更深入地理解东汉隶书的艺术成就,也能从中窥见中国书法由隶向楷演变的关键环节。

碑刻概况与历史背景

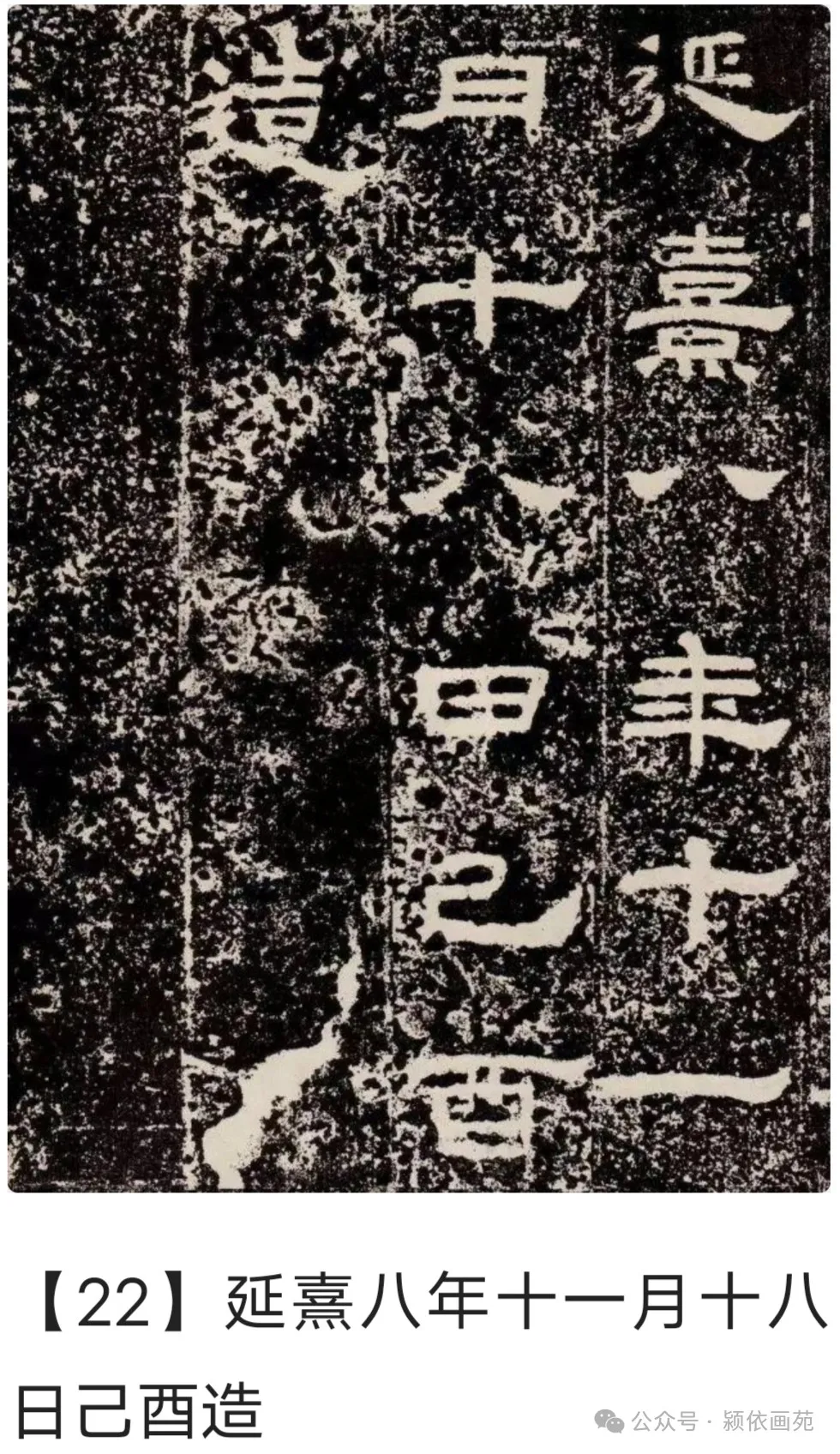

《鲜于璜碑》全称为《汉故雁门太守鲜于君碑》,刊刻于东汉延熹八年(公元165年)十一月,1973年5月出土于天津市武清县高村公社兰城大队(现天津市武清区高村镇)。这一考古发现震动了当时的书法界与考古学界,因其保存完好、字数众多且历史文献中未见著录,被誉为"建国以来发现的最为完整的汉碑"。碑石现藏于天津博物馆(原天津市历史博物馆),成为该馆的"镇馆之宝"。

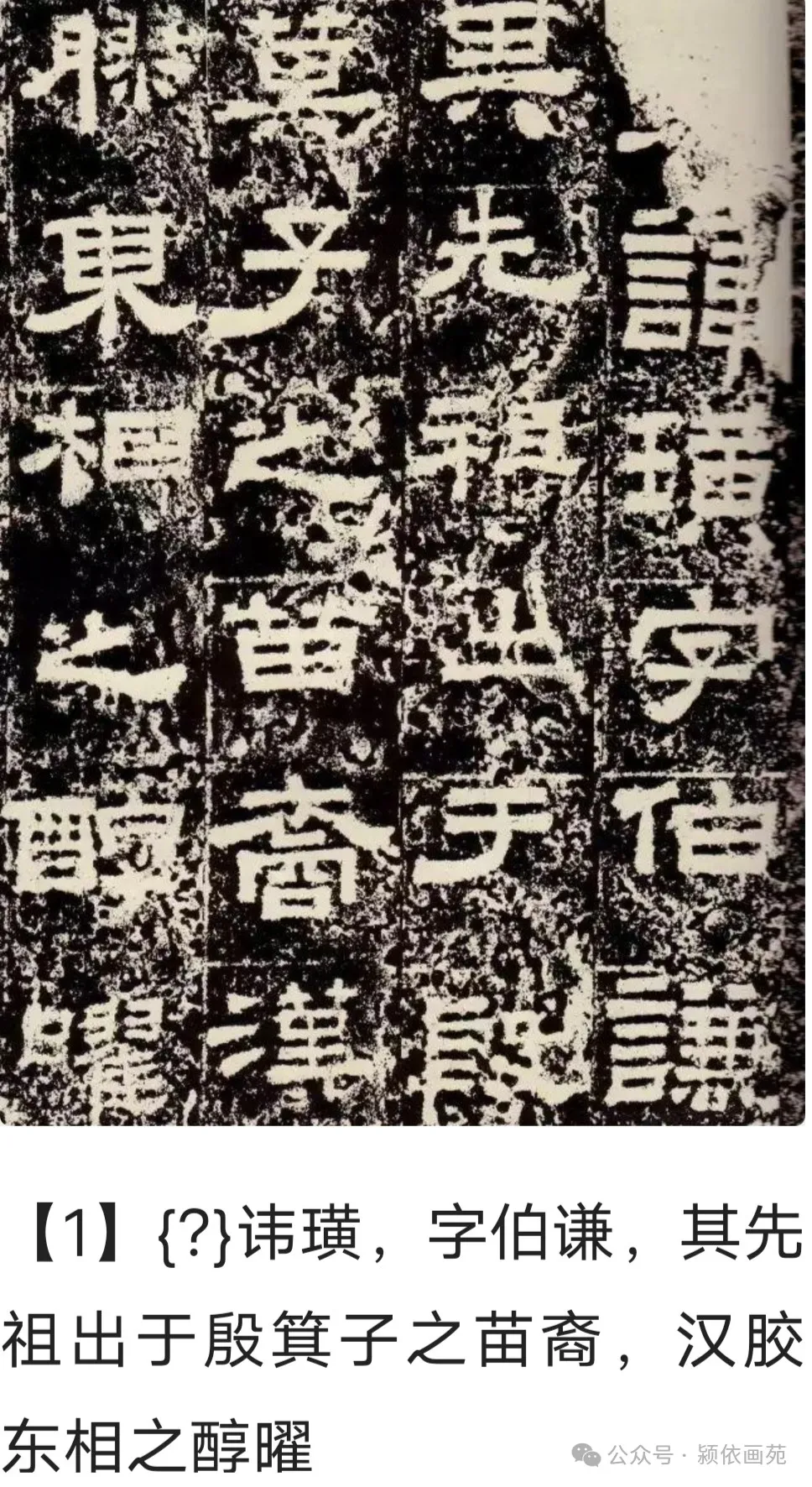

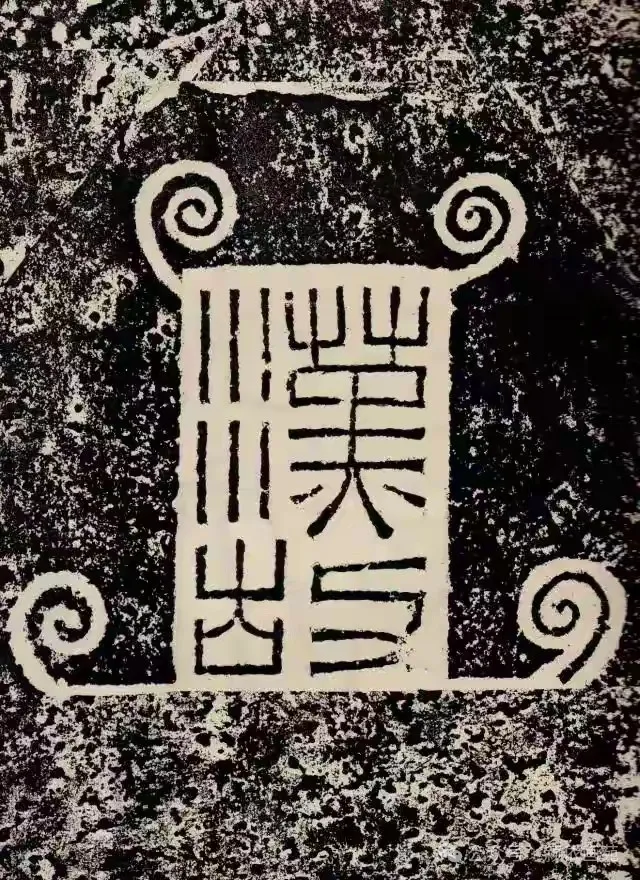

从形制上看,该碑呈圭形,高242厘米,宽81-83厘米,厚12厘米,体量宏大。碑首装饰尤为独特:阳面中部为凸形碑额,阳刻小篆"汉故雁门太守鲜于君碑"十字,外套单线界框,框六角均饰以卷云纹;碑额两侧阴刻青龙、白虎图案,碑阴穿的上方则刻朱雀形象。这种以"四神"(青龙、白虎、朱雀、玄武缺一)图象作为碑额装饰的现象,在现存汉碑中较为罕见。碑身两面刻文,碑阳16行,满行35字;碑阴15行,满行25字,共计827字,仅损7字,保存状况极佳。

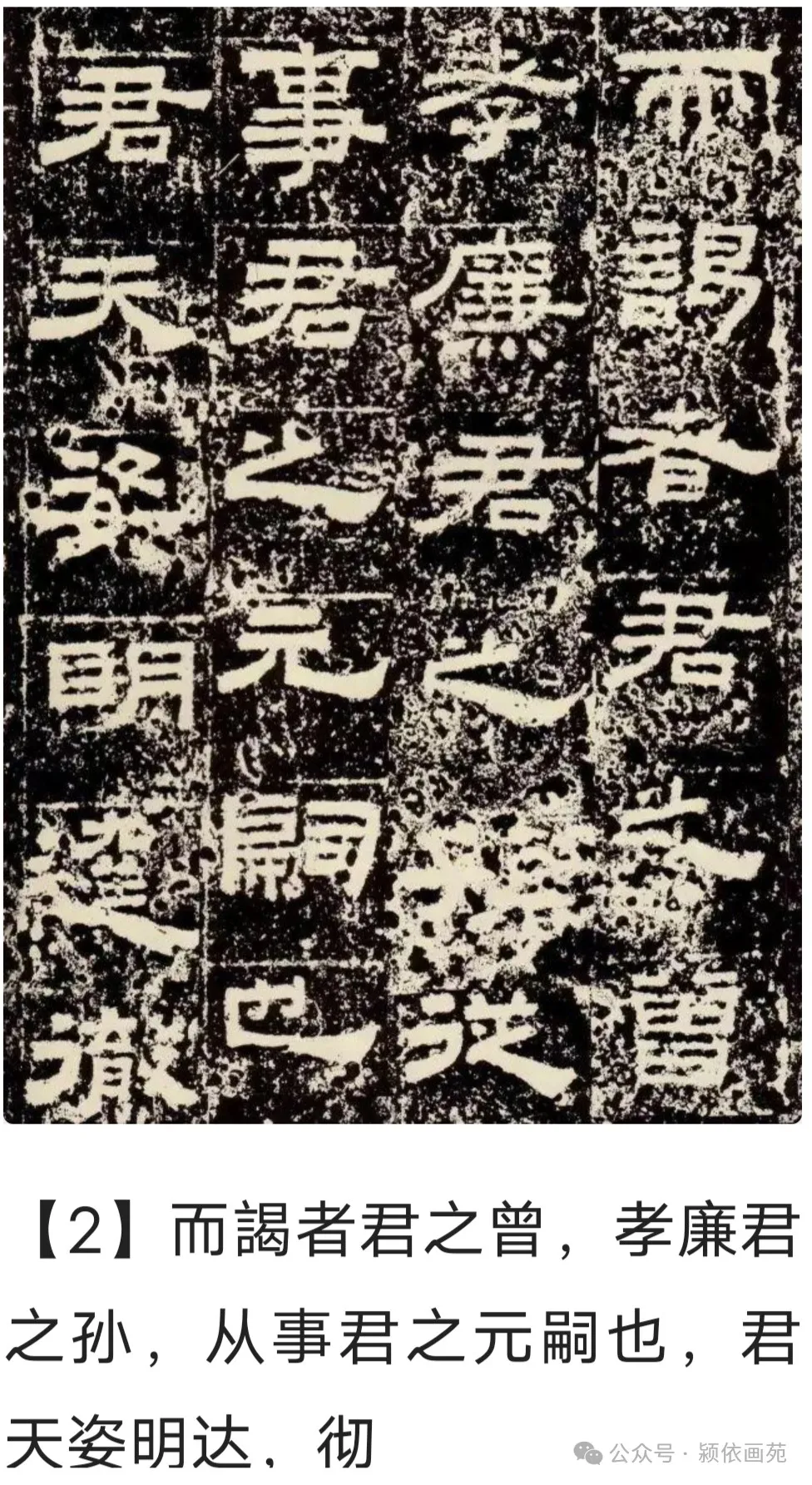

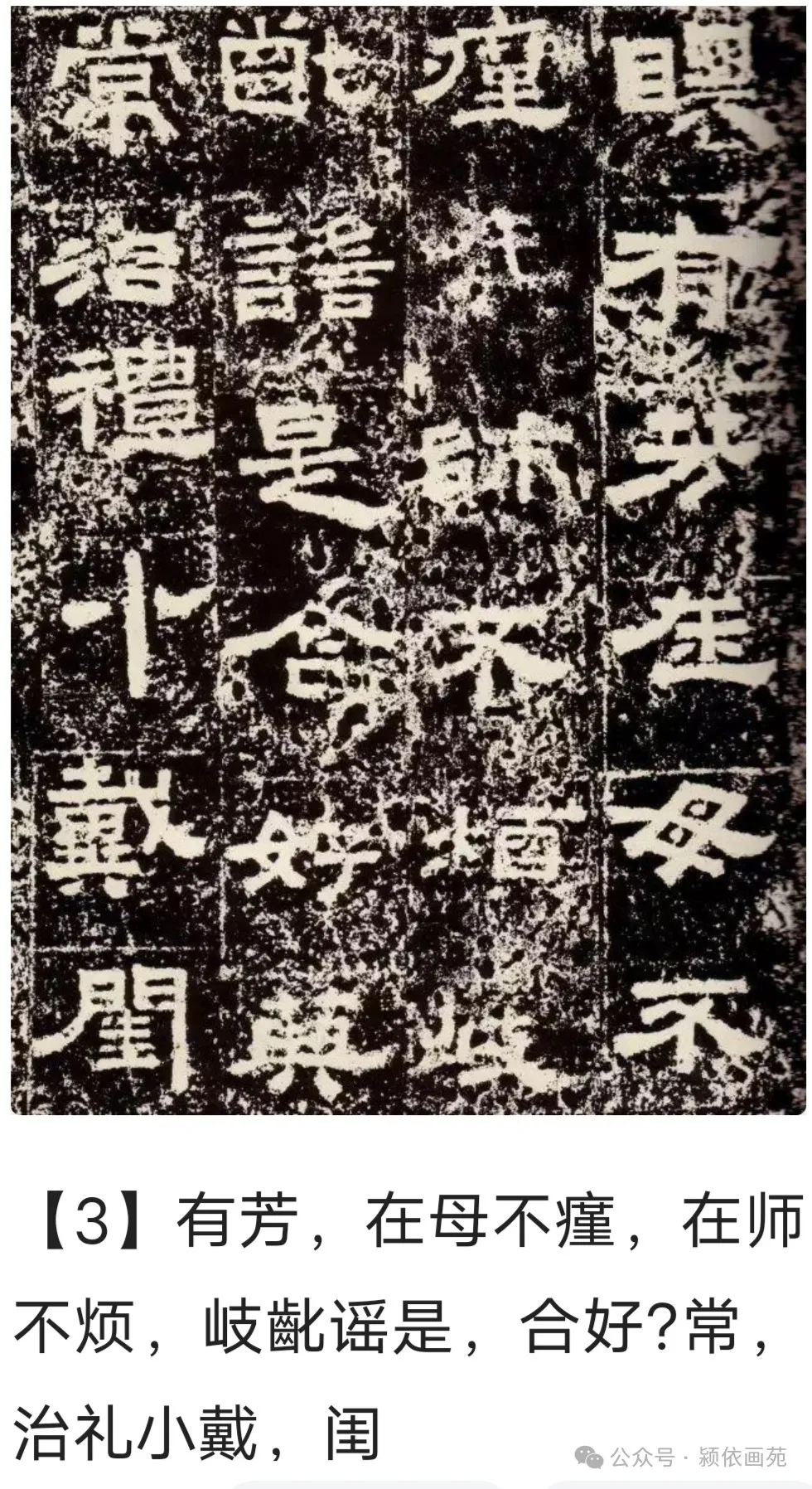

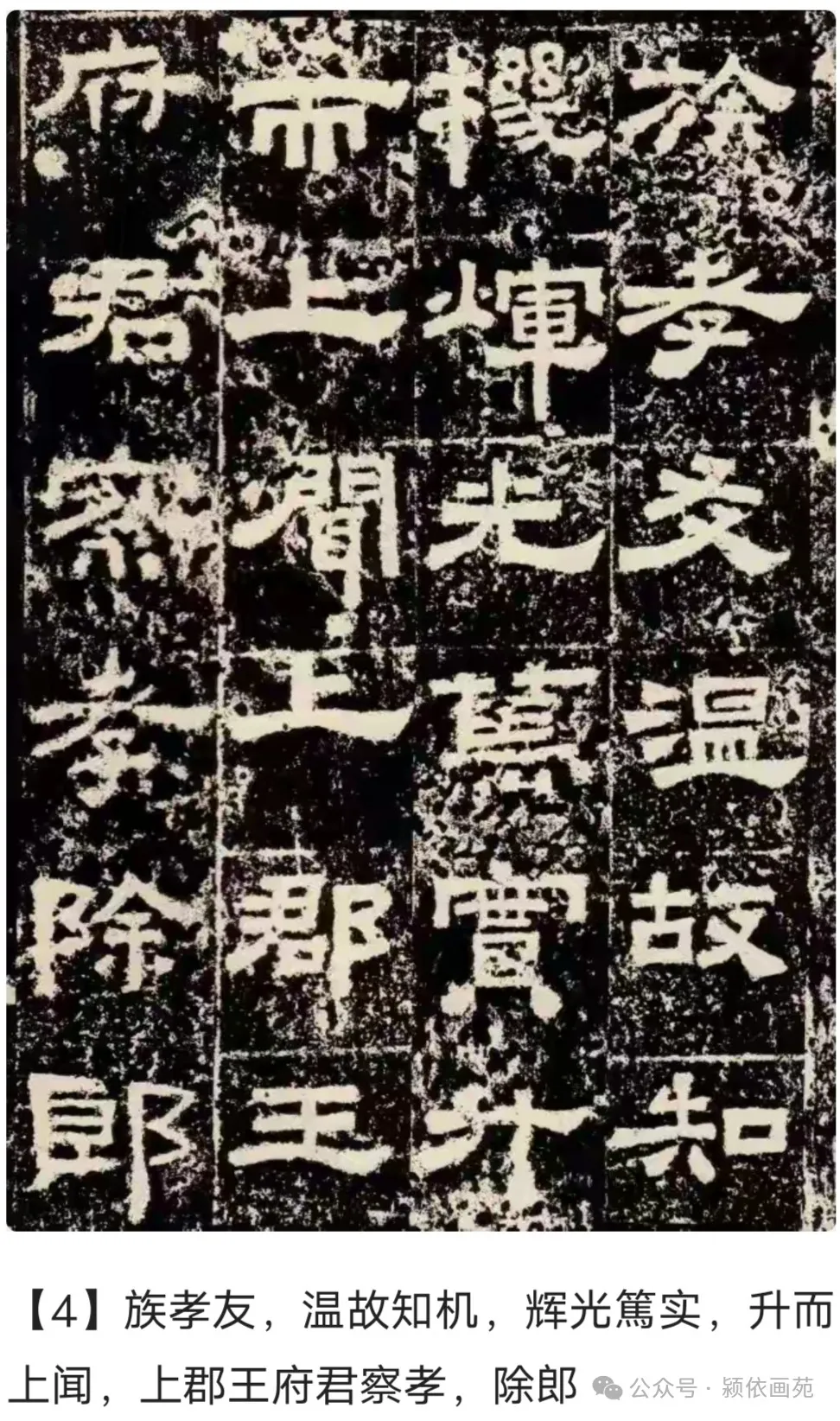

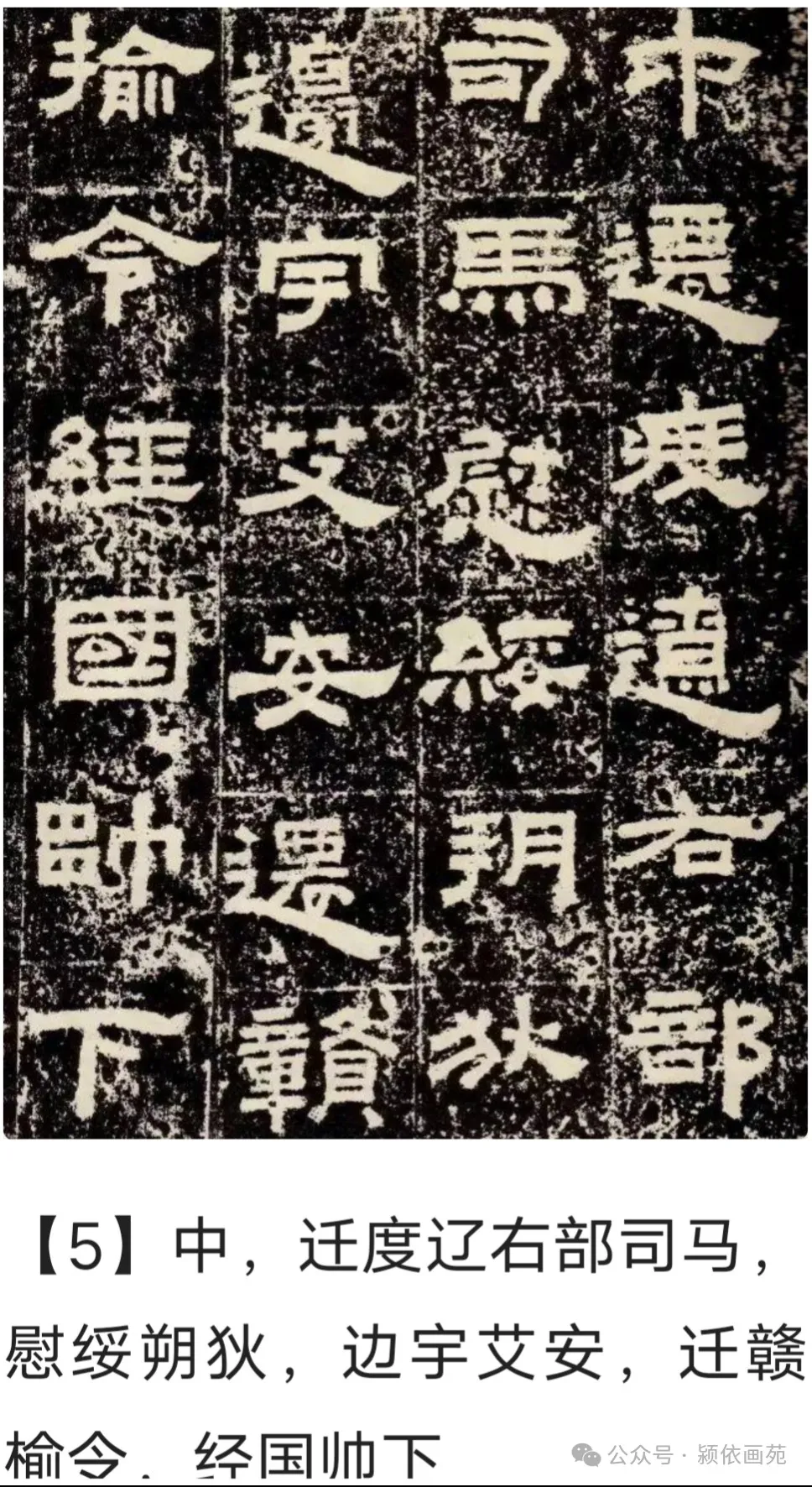

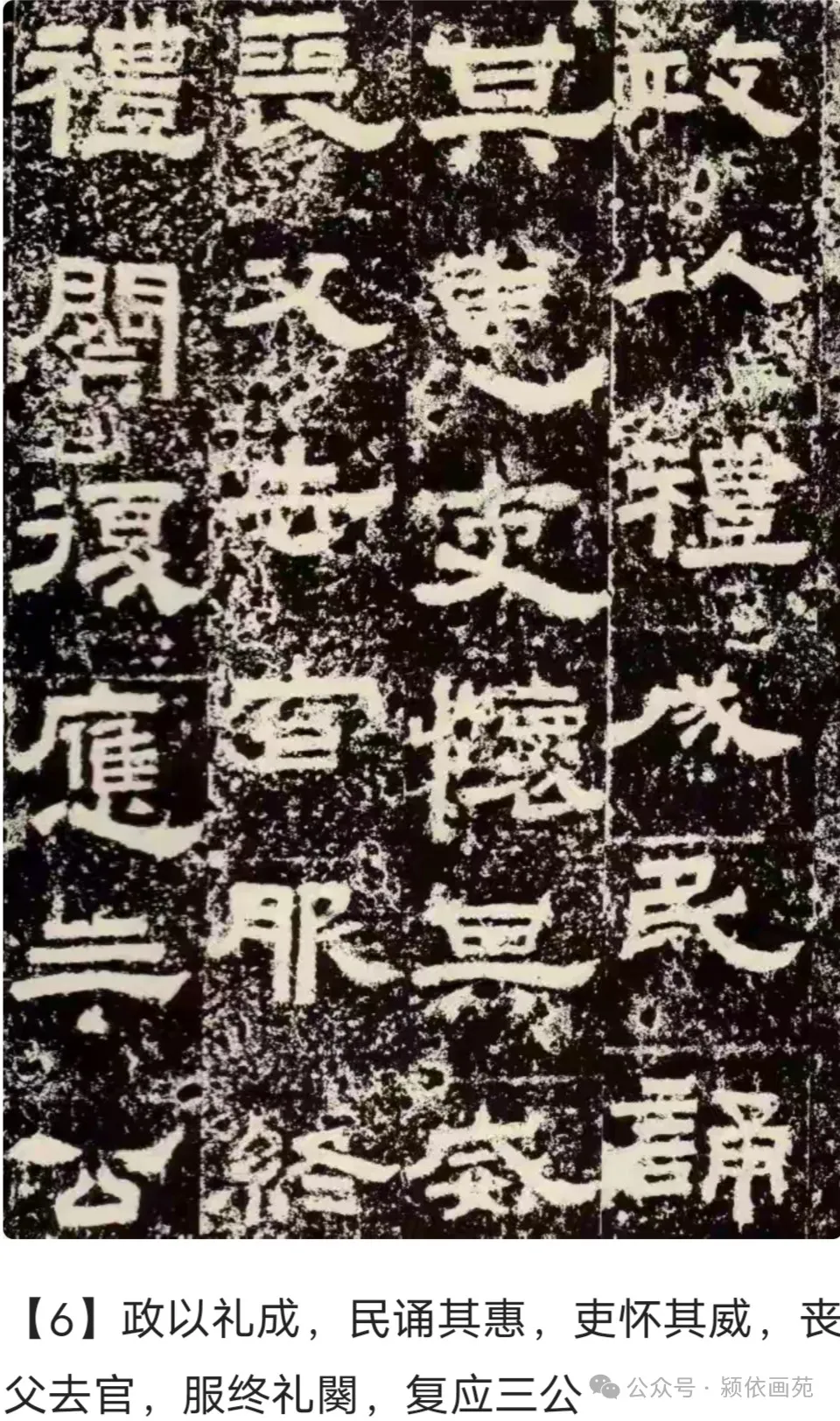

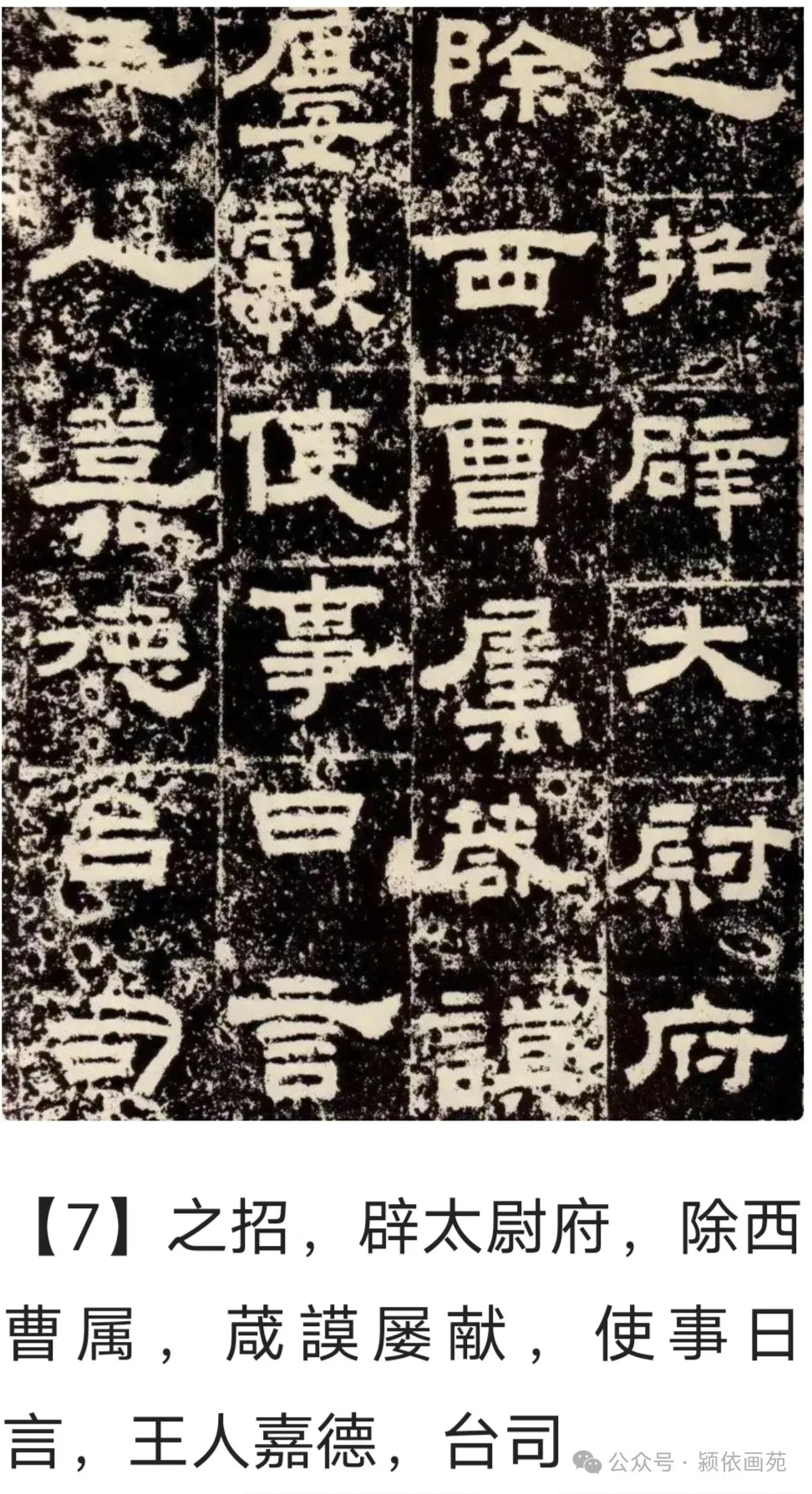

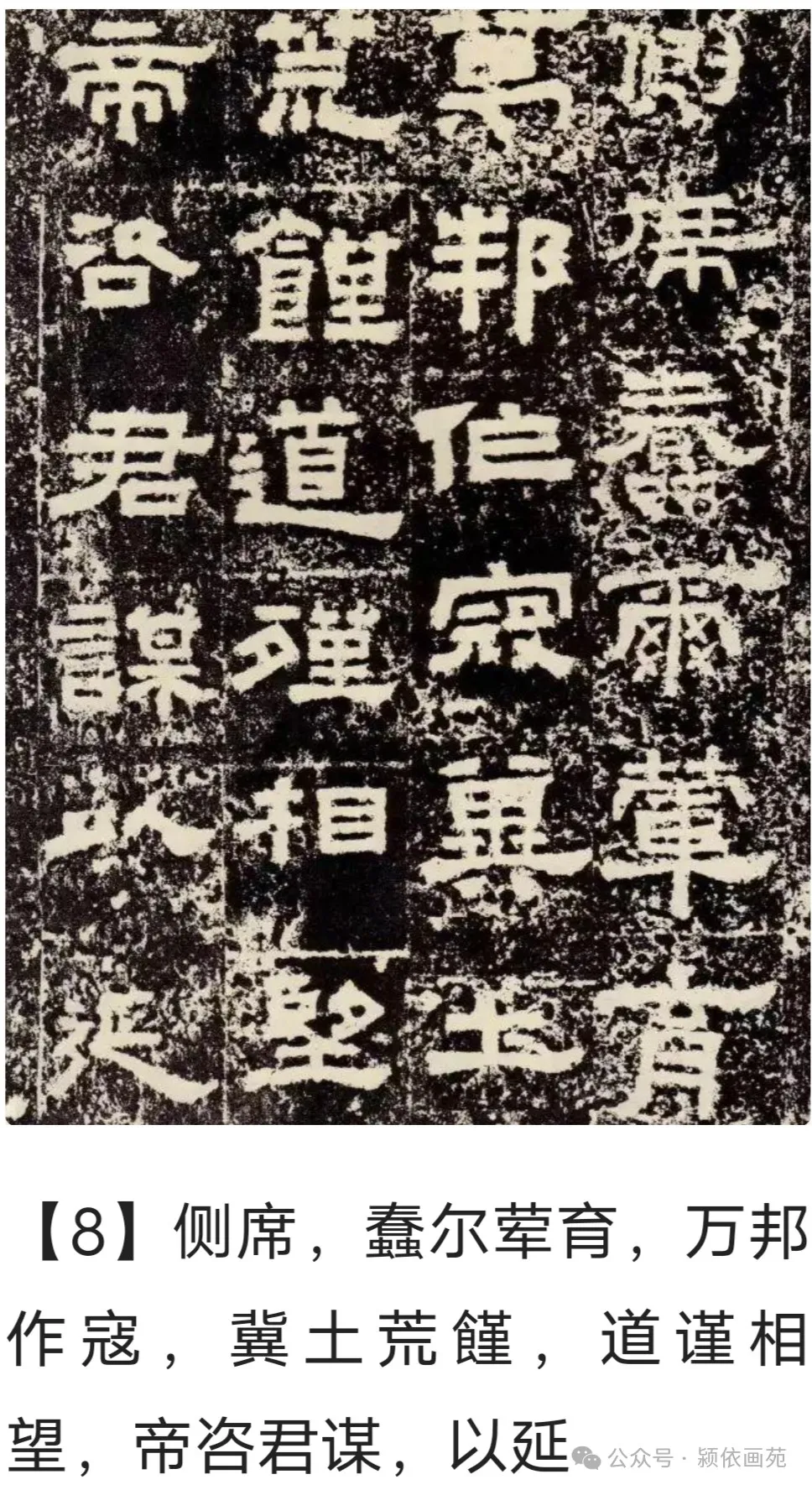

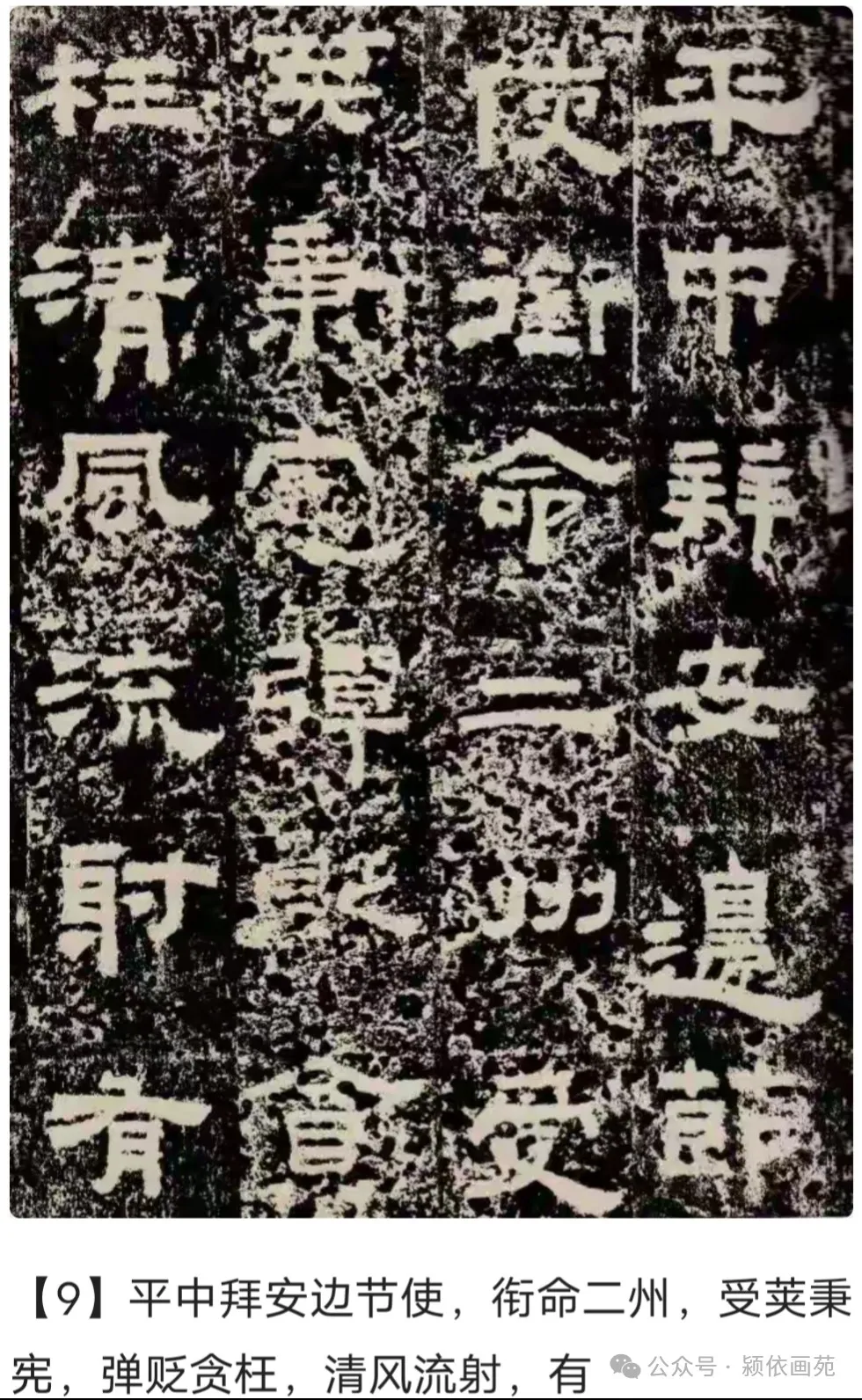

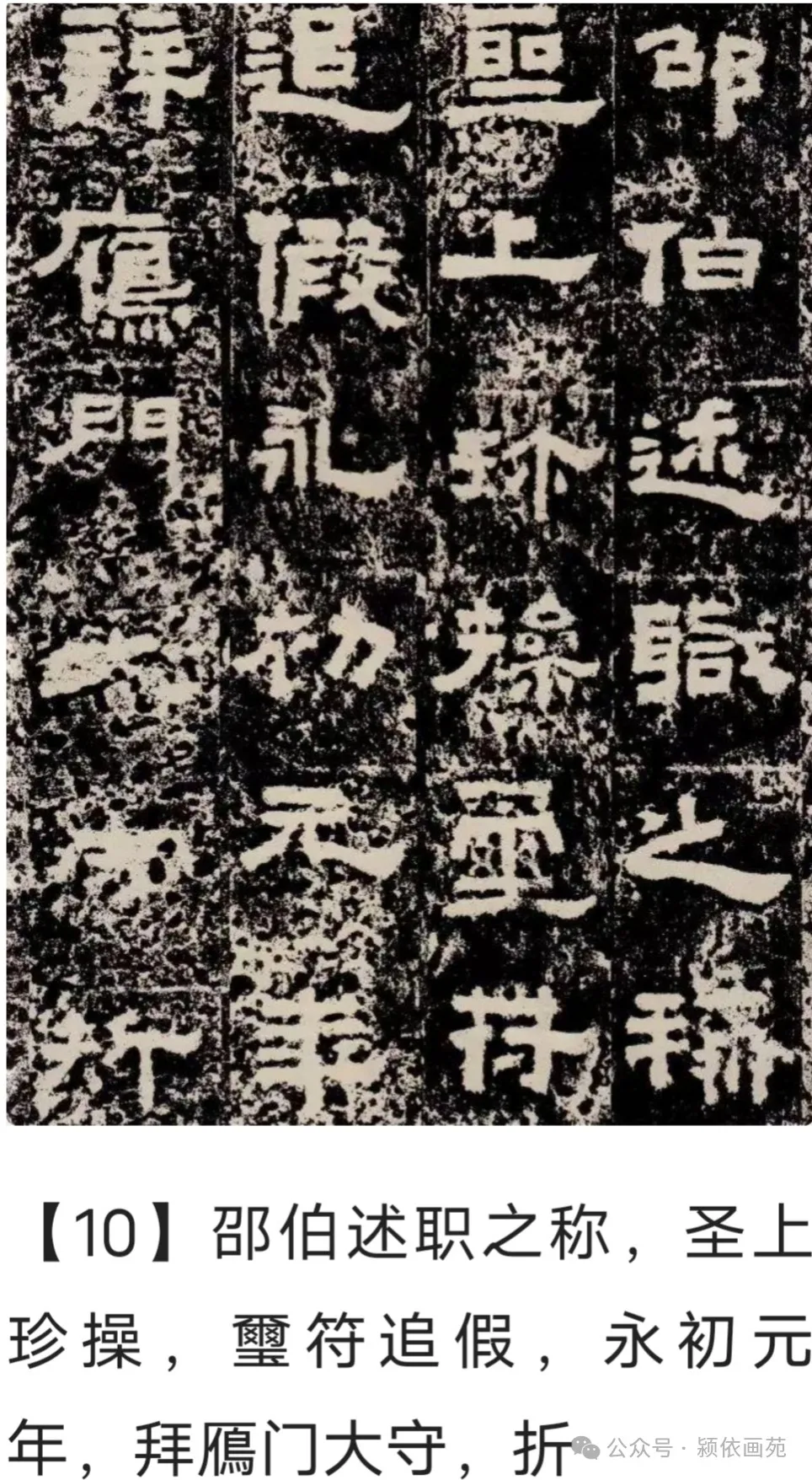

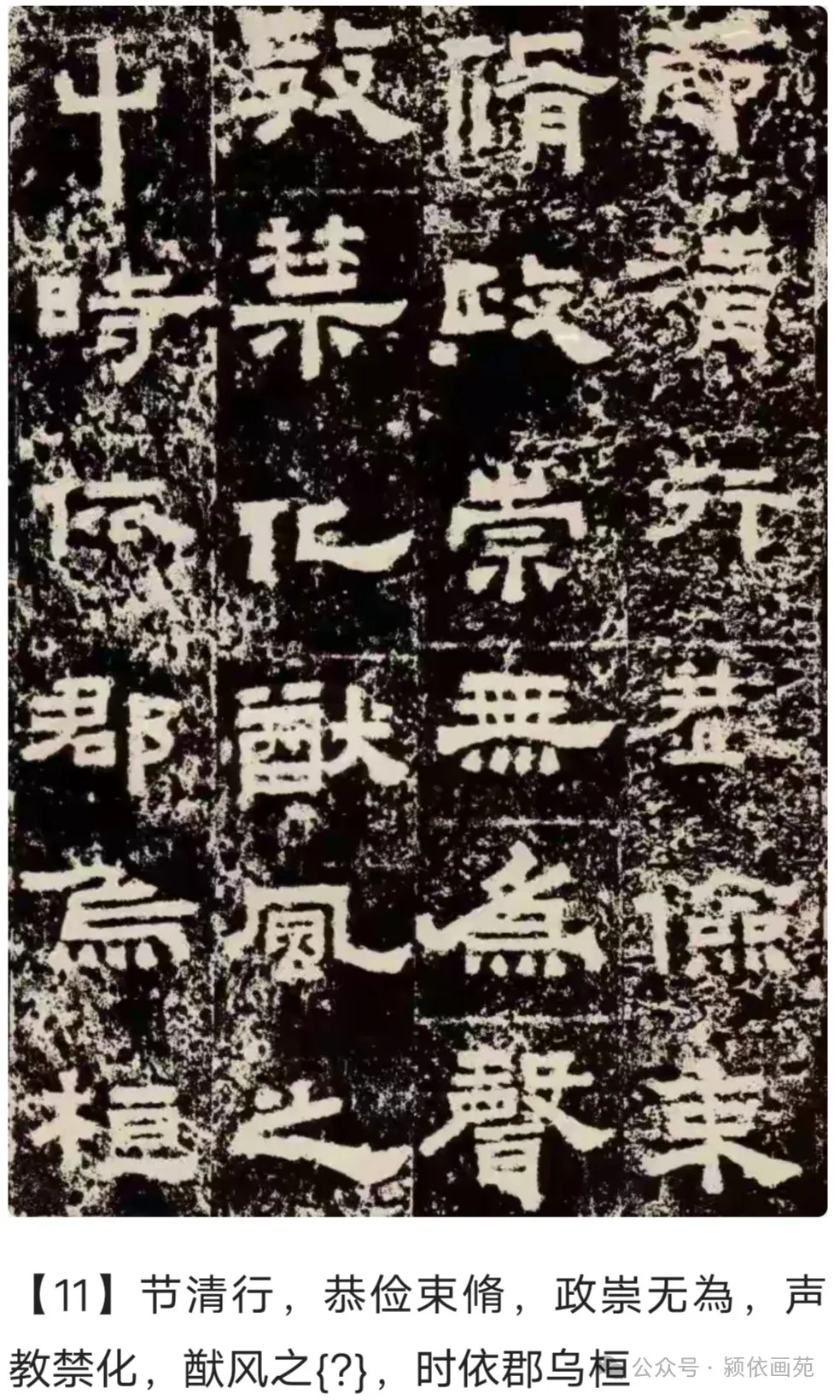

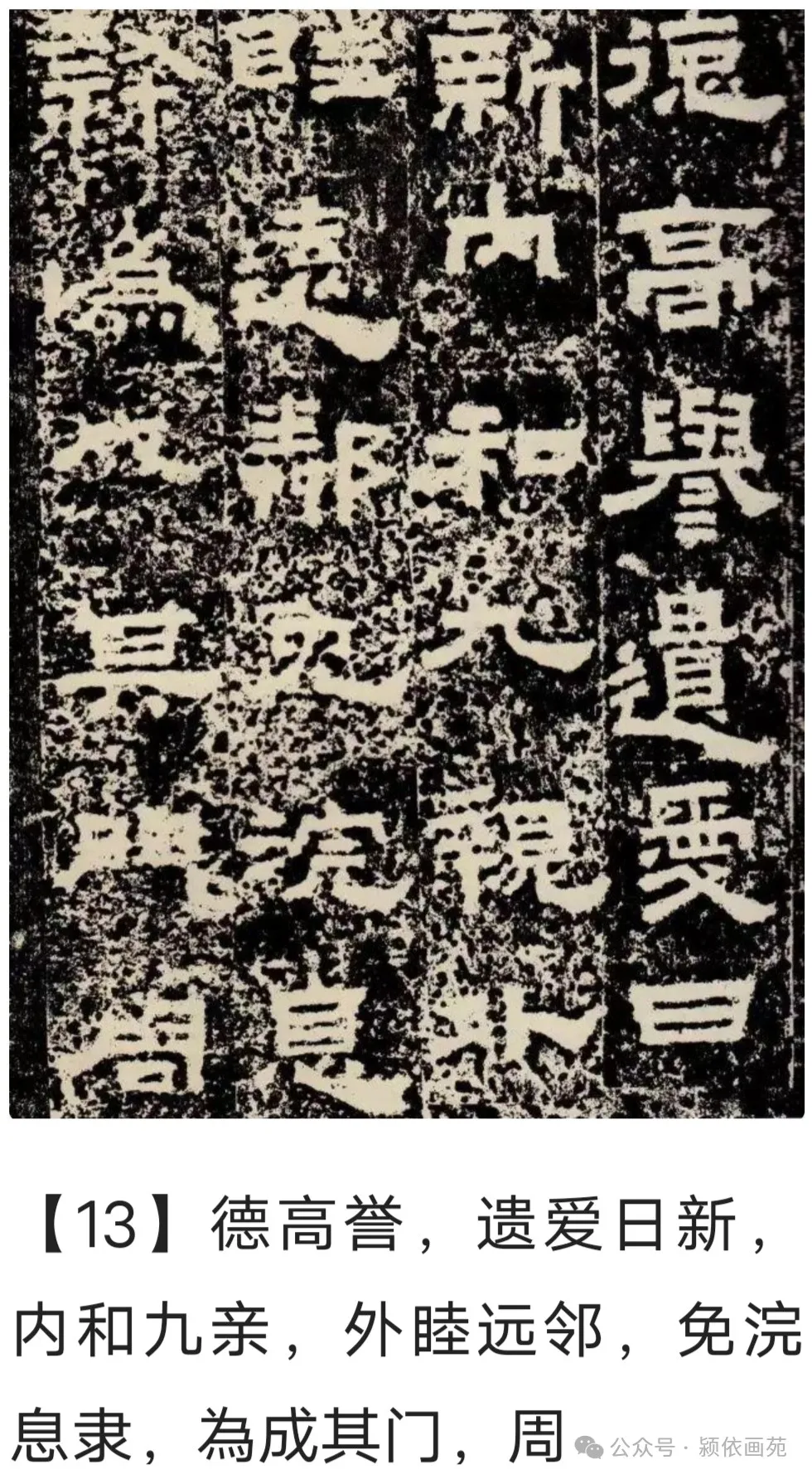

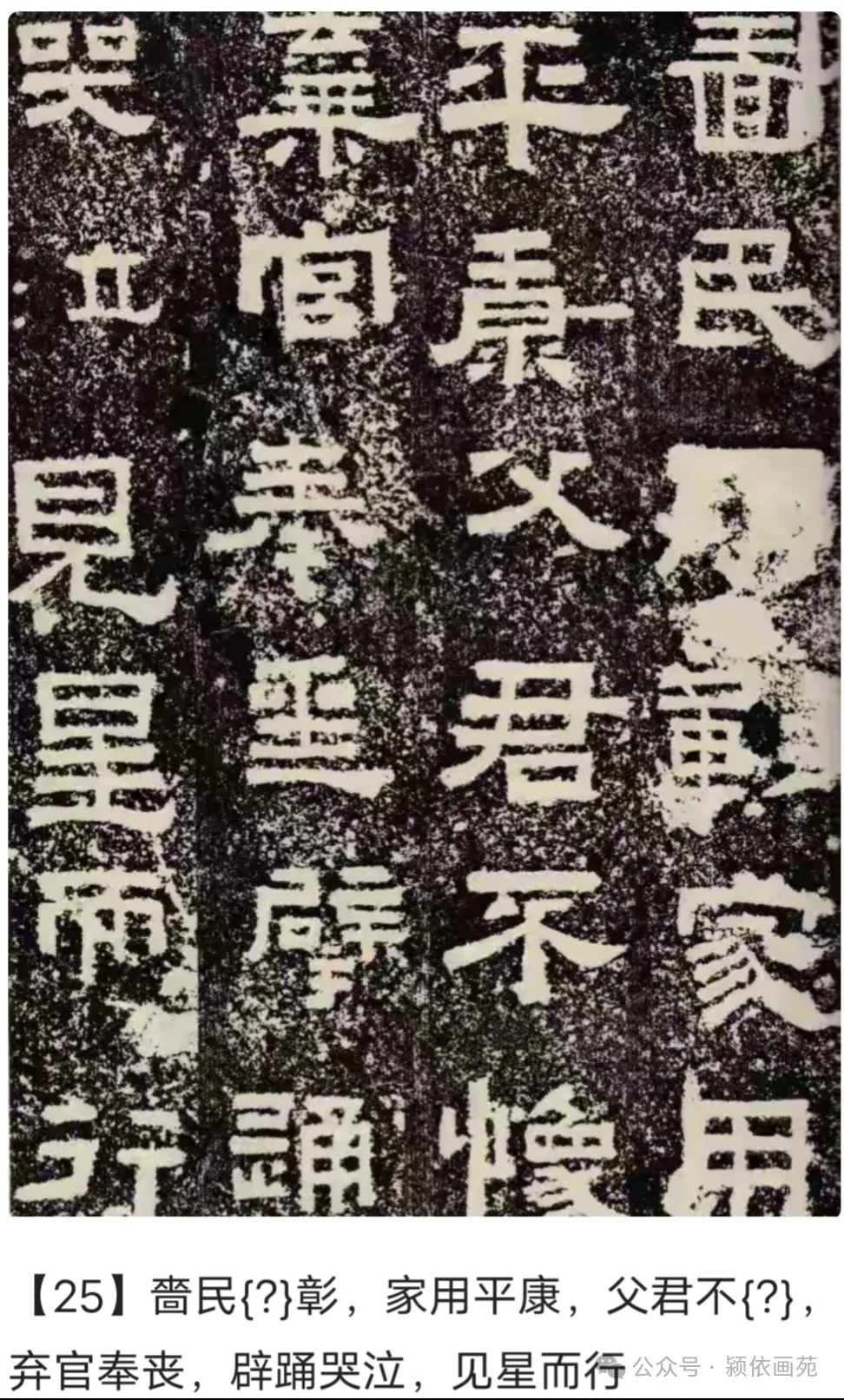

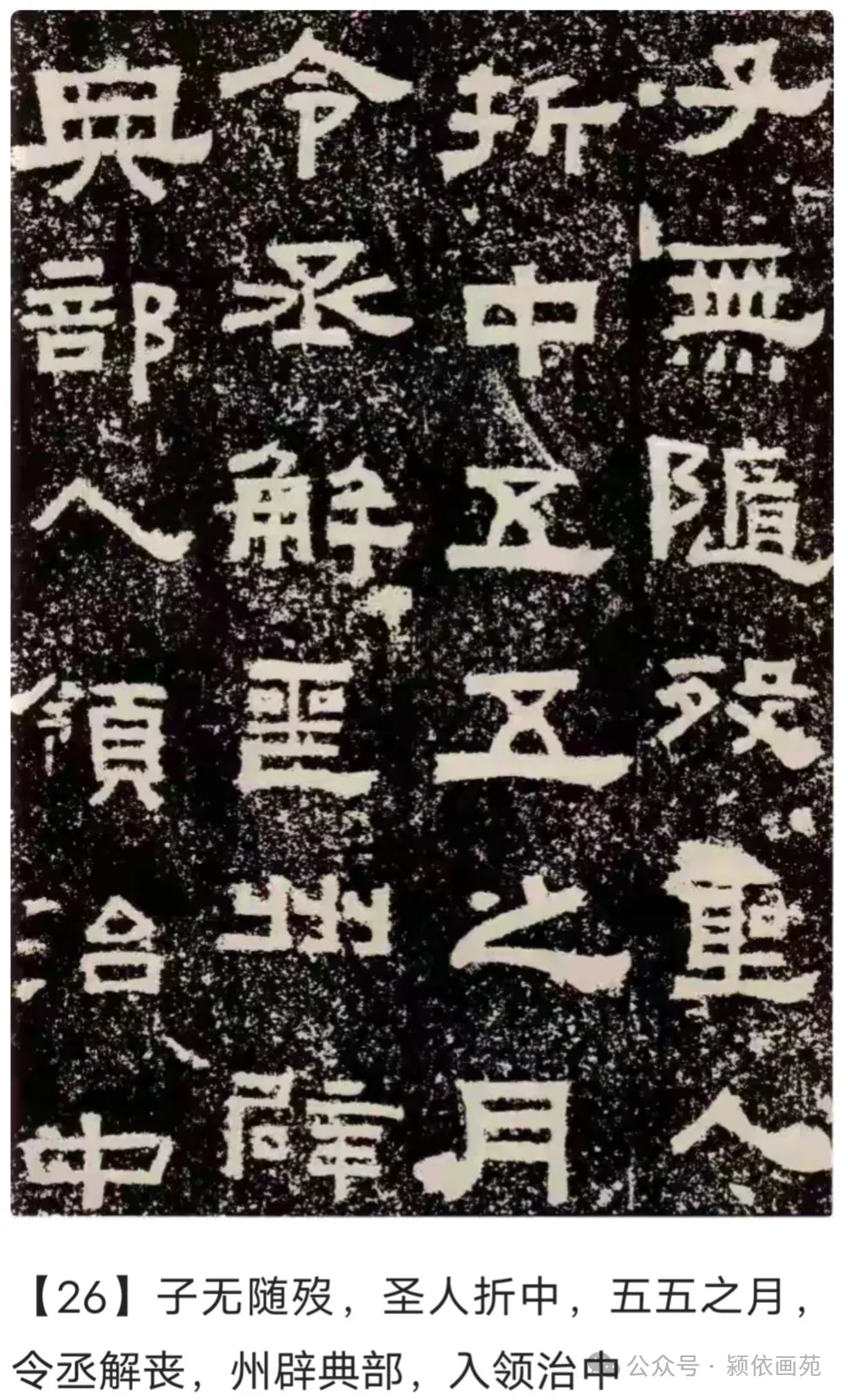

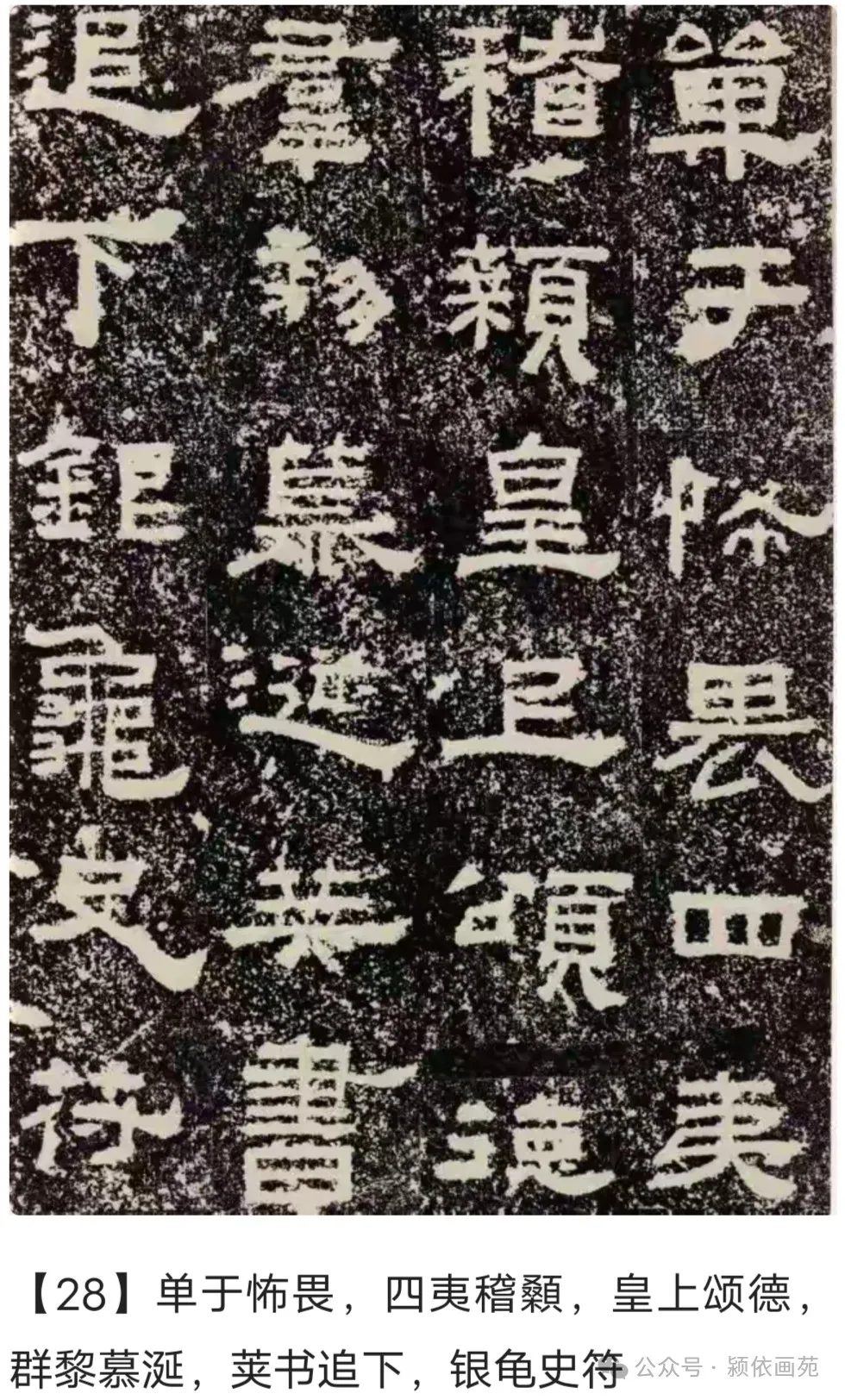

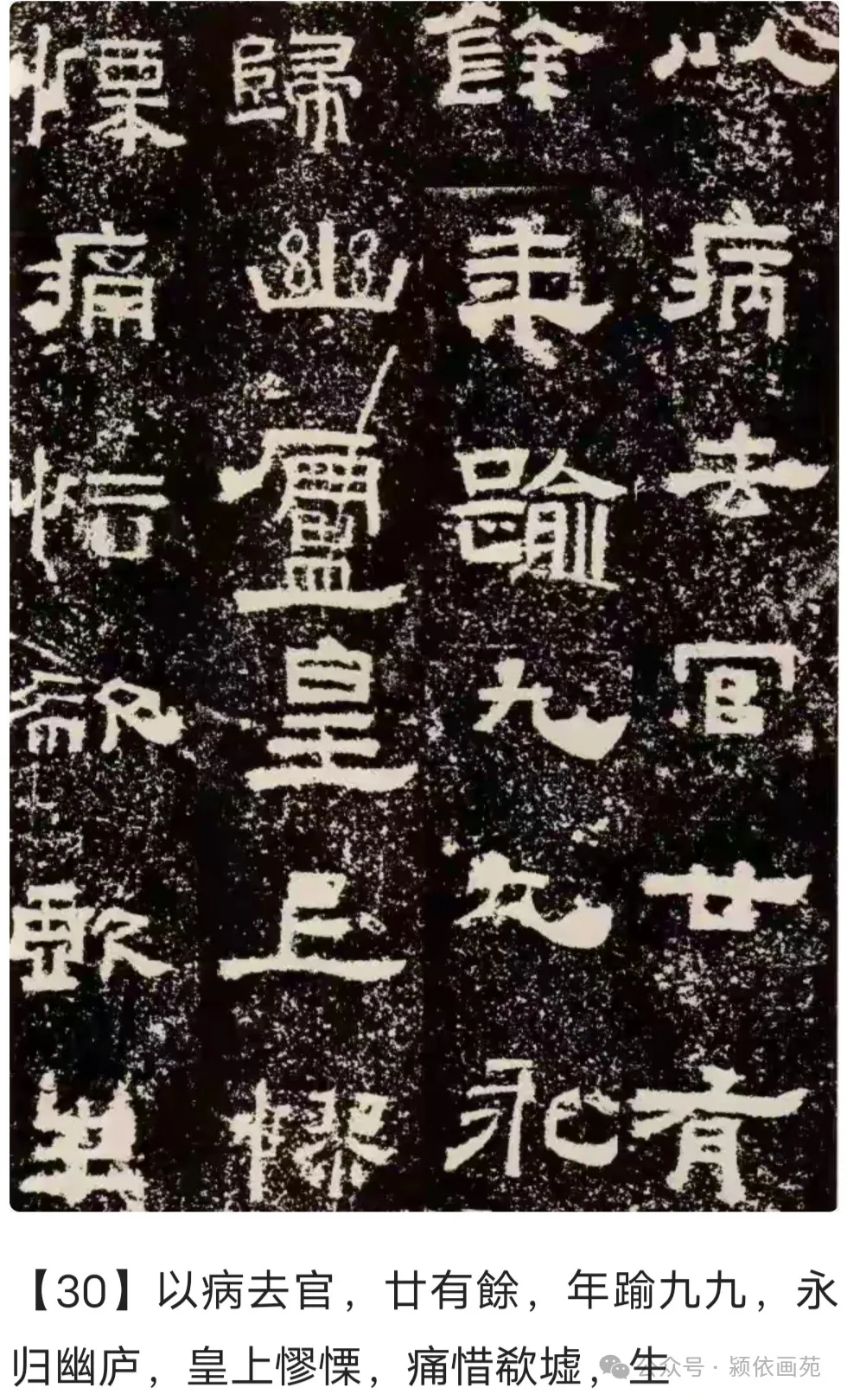

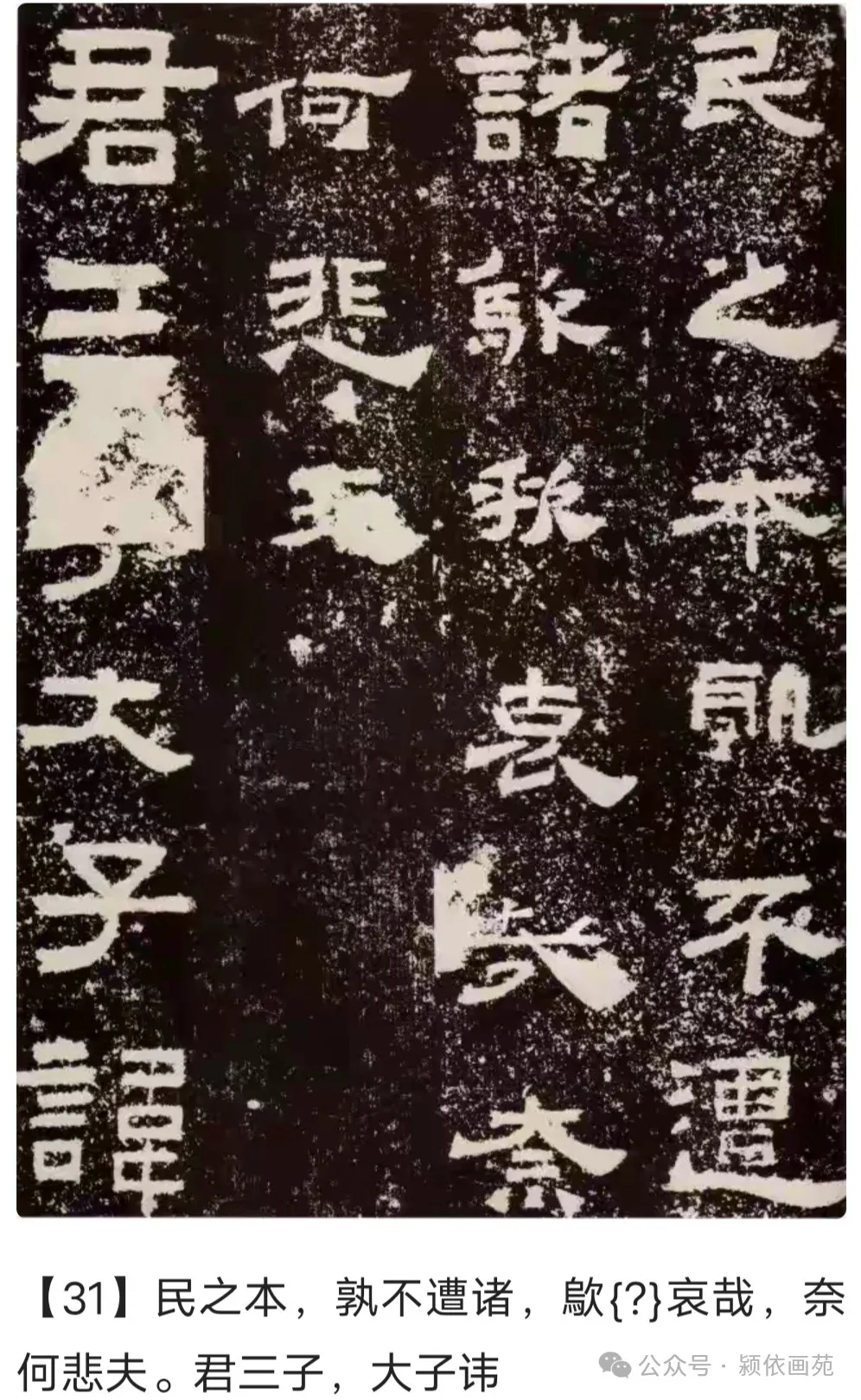

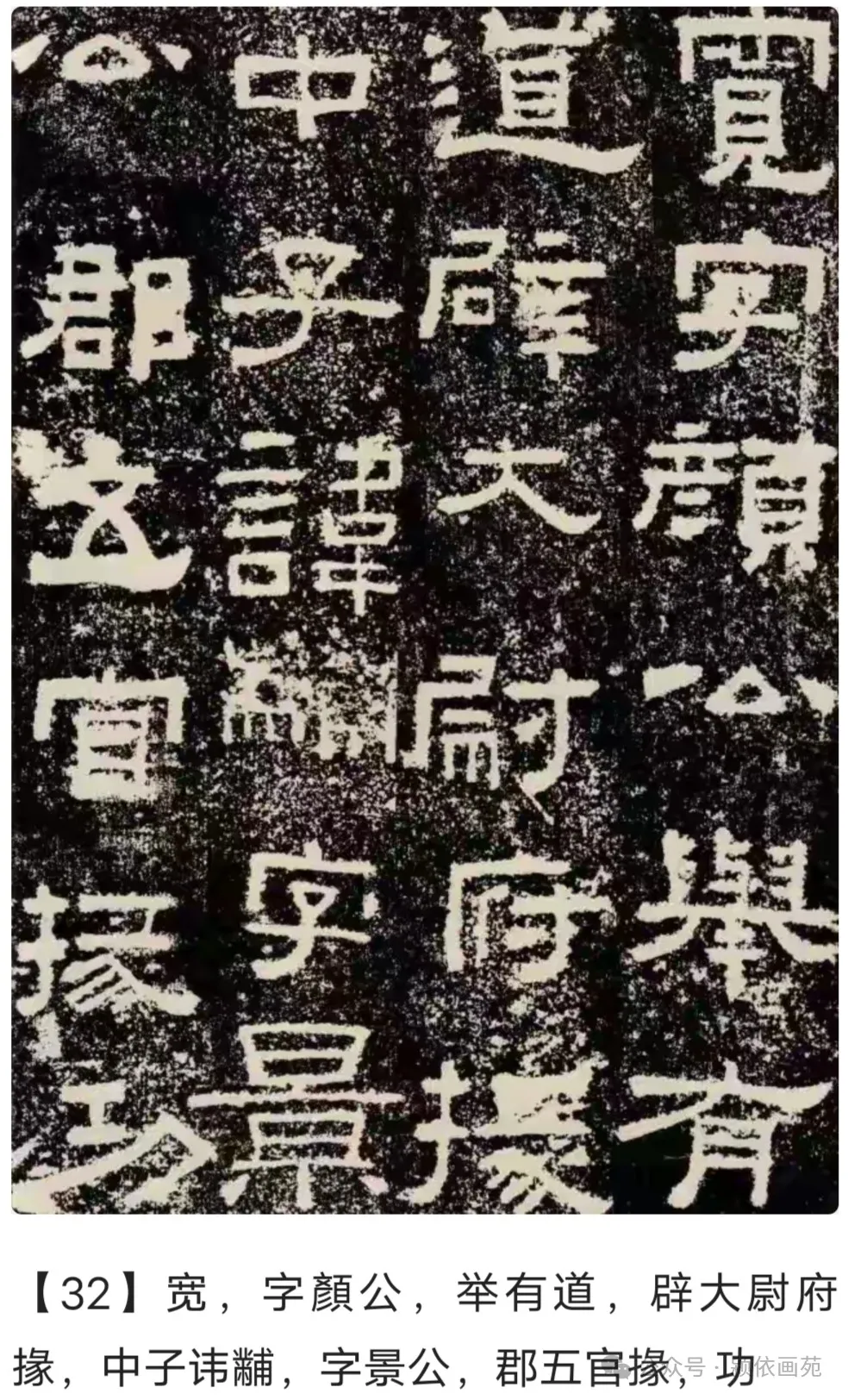

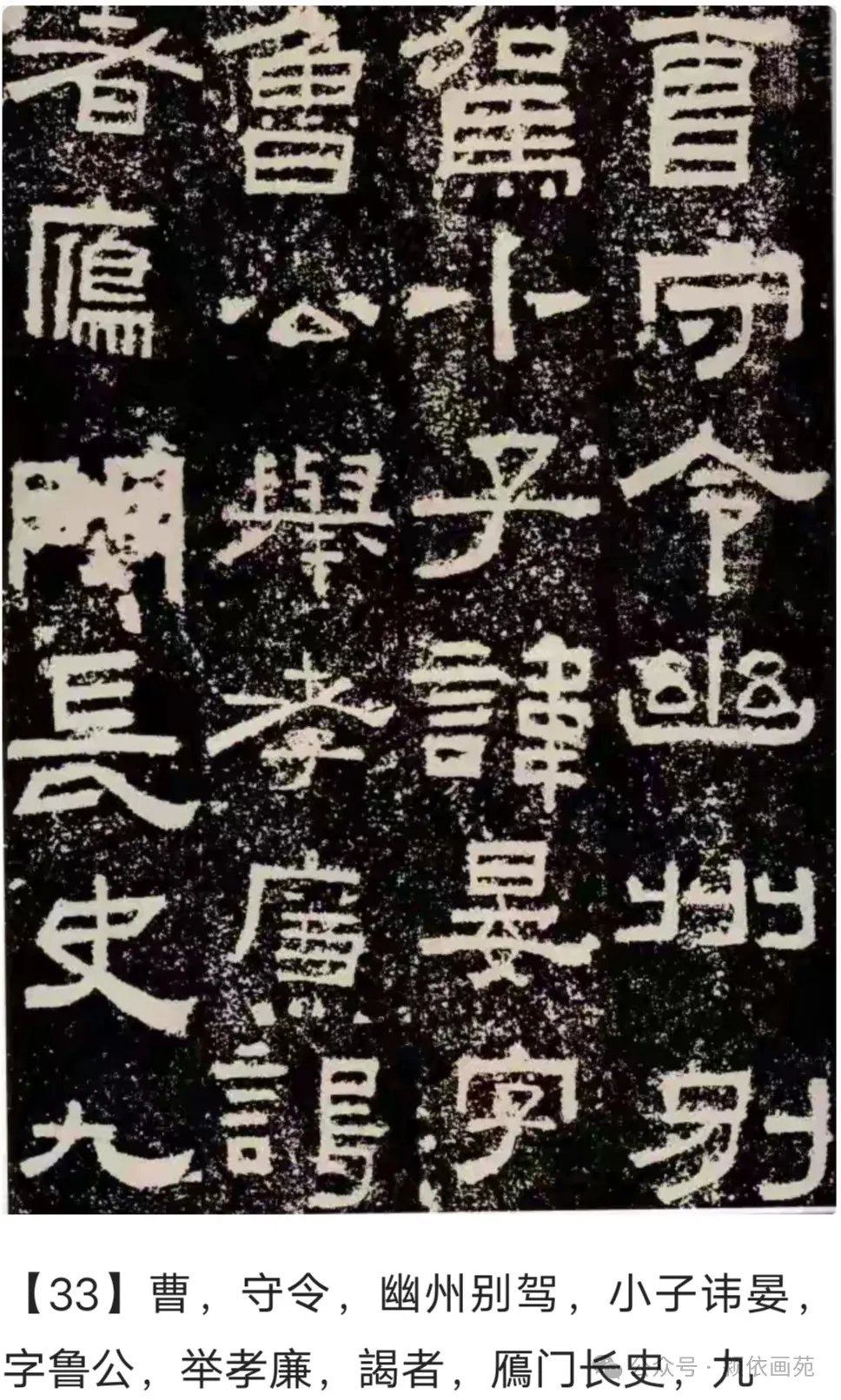

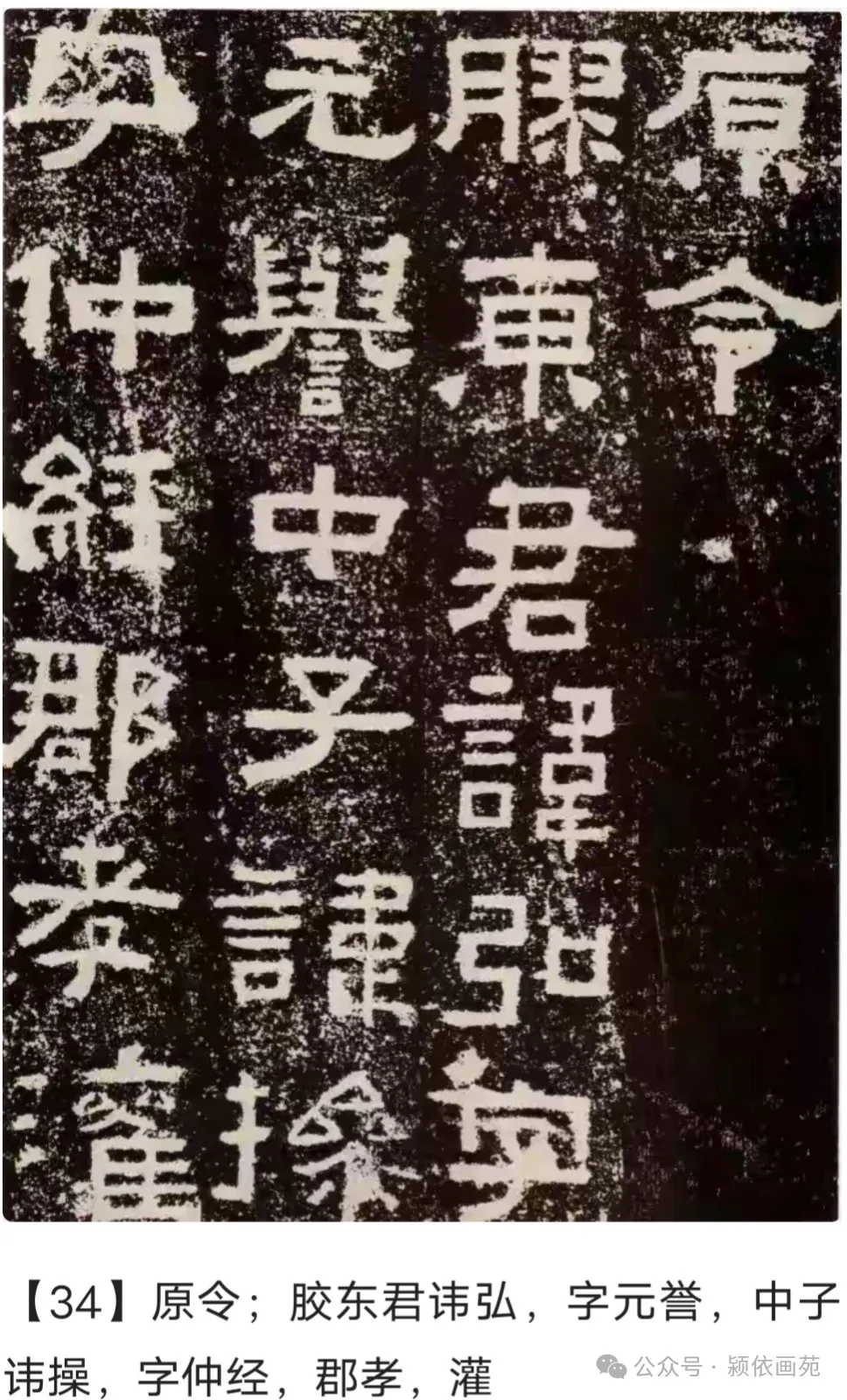

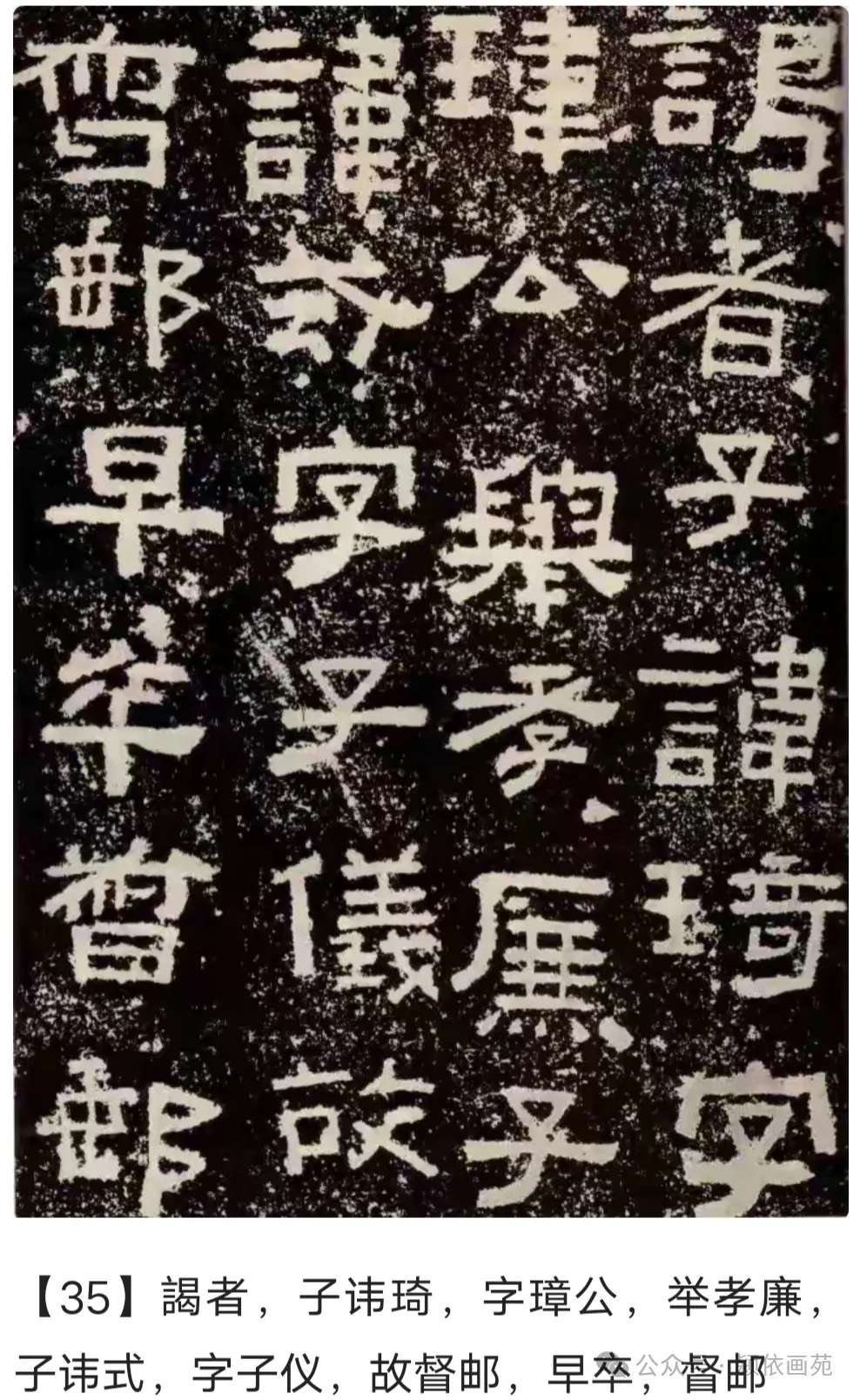

碑文内容方面,碑阳主要记叙鲜于璜的生平仕历:他初举上郡孝廉,曾任度辽右部司马、赣榆令、太尉西曹、安边节使等职,终官雁门太守,卒年81岁。碑阴则为长篇四言韵语,内容与碑阳大同小异,文尾详列鲜于璜的家族世系。值得注意的是,碑阴记载的世系与碑阳有所不同,可能二者并非同一人撰写。

从书法史角度看,《鲜于璜碑》的出土填补了汉碑研究的重要空白。在它之前,明代出土的《张迁碑》一直被视为方笔汉隶的代表,而《鲜于璜碑》的发现"被认为是明代出土《张迁碑》以来,唯一可相媲美的汉碑"。其独特的艺术风格与完整保存状态,为研究东汉隶书的发展演变提供了极为珍贵的实物资料。

字形结构特征分析

《鲜于璜碑》在字形结构上展现出丰富多变而又内在统一的艺术特色,充分体现了东汉隶书成熟期的造型能力与美学追求。深入分析其结构特点,可归纳为以下几个方面:

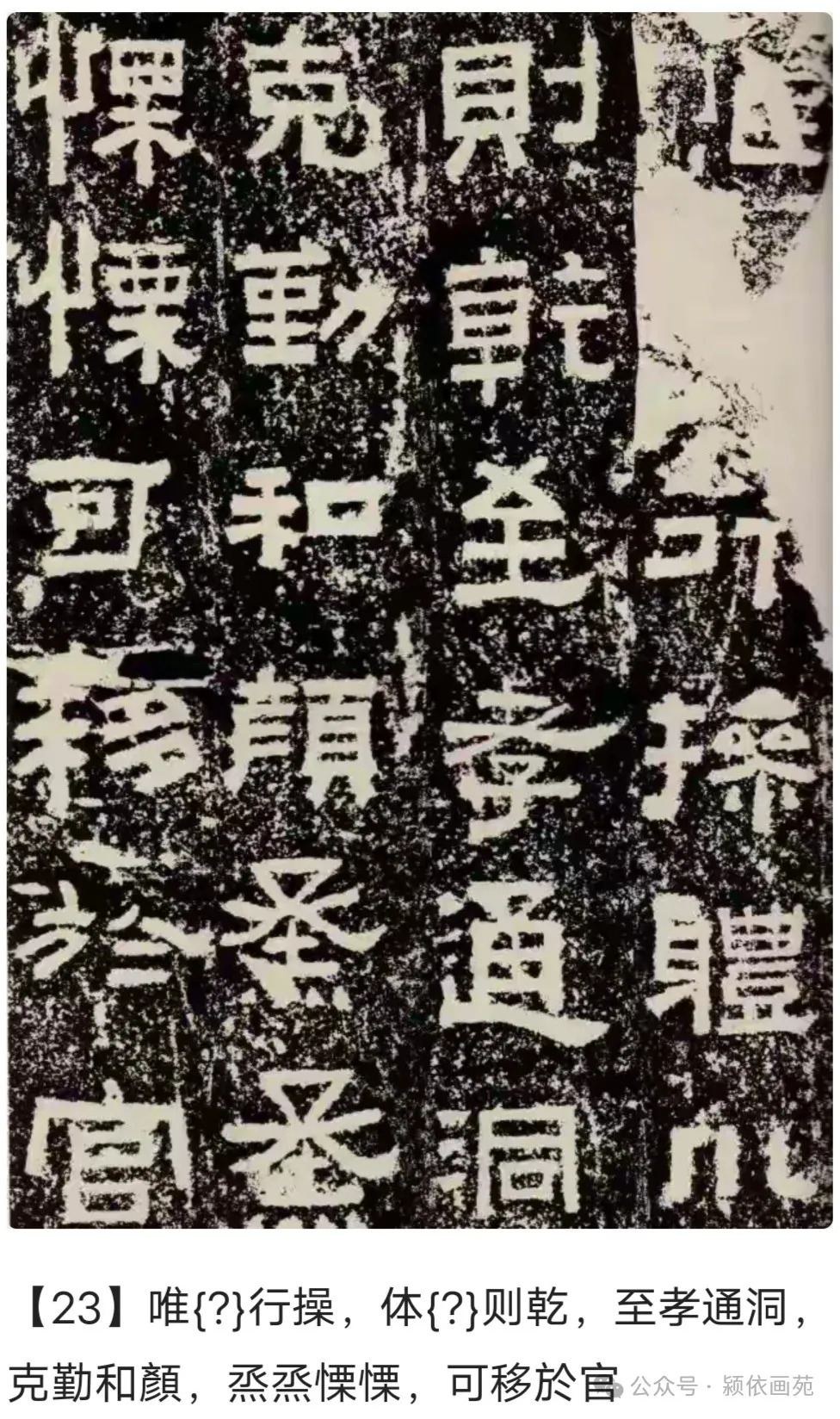

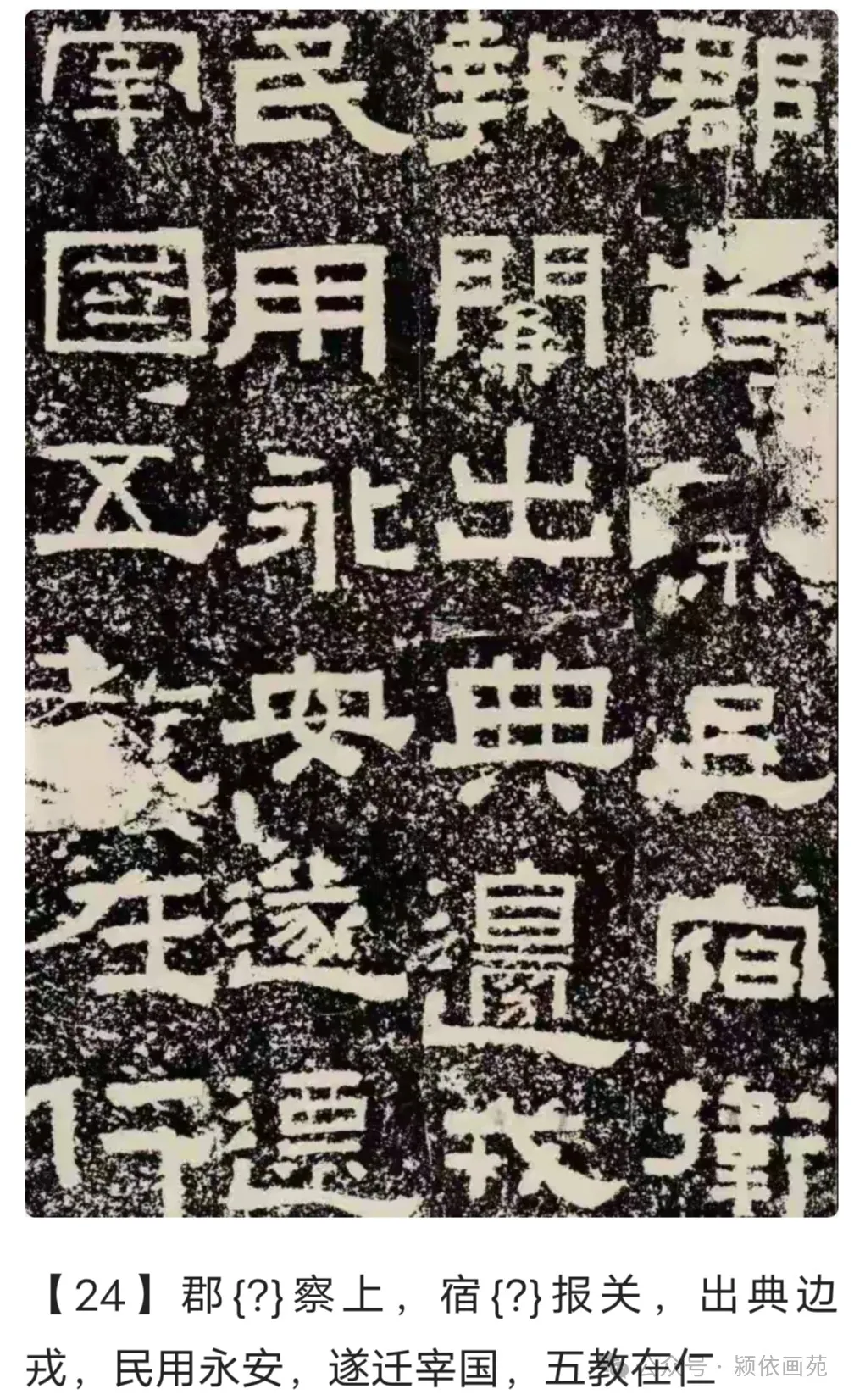

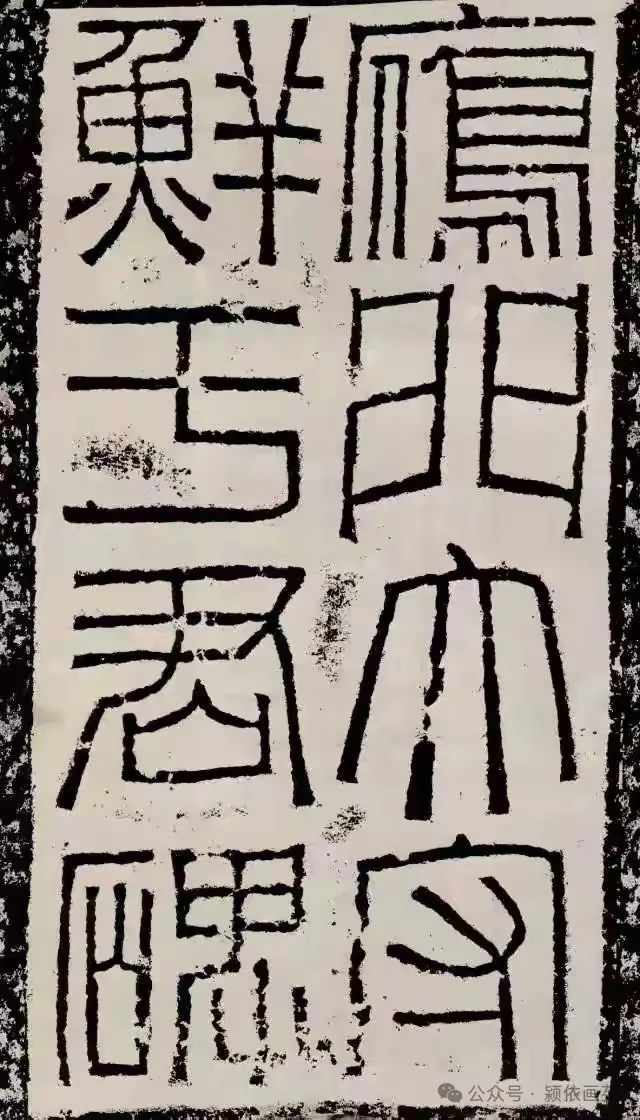

体势的多样性是该碑最显著的特征之一。与一般隶书多取横势、字形扁平的特点不同,《鲜于璜碑》的字形扁、方、长兼而有之,依字赋形,一任自然。长形字多见于笔画较多的上下结构字中,如"虞"、"黾"、"书"等;扁形字则更为夸张,比其它汉碑更扁,如"和"、"人"、"世"等字;方形结构的字如"关"、"典"、"用"等则显得特别方整。这种体势的变化并非随意为之,而是根据每个字的内在结构特点进行艺术处理,使整体碑文在统一中见变化,在变化中保持和谐。

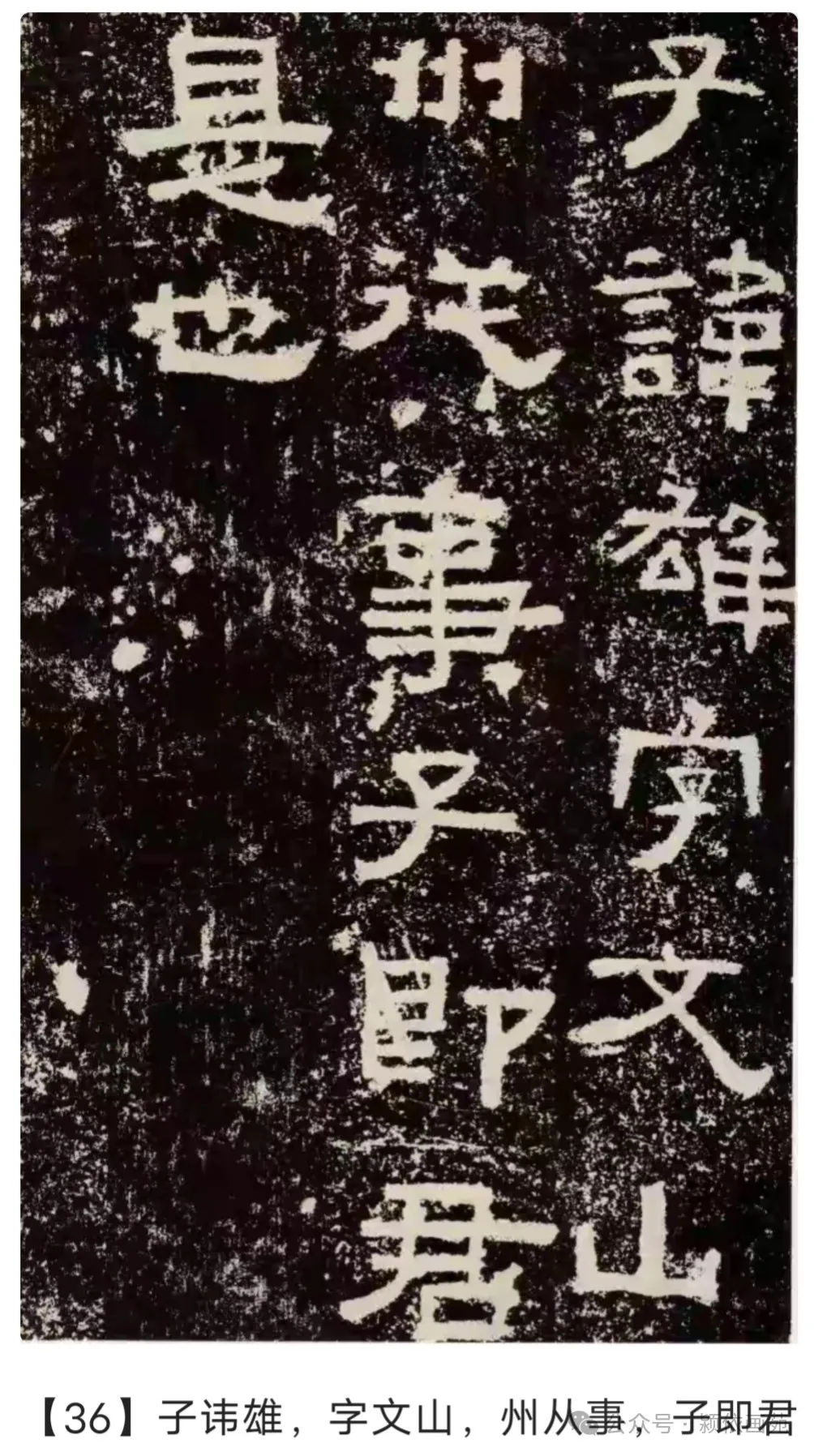

结构处理上,《鲜于璜碑》体现出"拙中寓巧"的鲜明特色。一方面,它打破了汉碑常见的严谨结构模式,有的字结体较巧,带有奇纵感觉,如"誉"、"雁"、"雄"等字;另一方面,部分字结构疏放,左右部件分得较开,如"泣"、"渴"、"灌"等字。这种看似随意实则精心的安排,使字体在古朴厚重中透露出灵动气息。特别值得注意的是该碑的"中宫内收"特点——在严谨的汉碑中,《鲜于璜碑》结体更加茂密、紧敛,外围笔画不作夸张伸展,因此波磔较少,形成一种内敛的势态。这种处理方式使每个字都显得稳重扎实,如"信手拈来,稳当得体"。

部件组合方面,《鲜于璜碑》展现出高超的空间分割能力。以"廉"字为例,其内部空间无一雷同,线条形状无一相同,中间部分的四横更是方向各异,妙趣横生。"擘"字则将上半部分的"左中右"结构空间处理得变化丰富,而下部分极小,形成险峻之势。这种空间构成既遵循了汉字的基本结构规律,又大胆突破常规,创造出独特的视觉效果。

笔画关系上,《鲜于璜碑》的独特之处在于其"方整内含圆浑"的特质。虽然该碑以方笔为主,转折处多呈直角,但仔细观察可发现"此碑处处用中锋,虽转折处多呈直角,但不用中锋圆笔,是表现不出此碑那种含蓄浑厚的感觉的"。这一特点提醒临习者不能简单模仿其方整外貌,而应理解内在的圆浑用笔,避免将笔画起头处机械地描成方形。

《鲜于璜碑》碑阳与碑阴在字形结构上也有明显差异:碑阳字多呈扁方形,排列较为整齐;碑阴则"字大小不一,不甚工整,参差错落,近两爨书风,真率稚拙"。这种差异可能反映了书丹者对不同功能文本的有意识处理——碑阳记载正式生平,故严谨规整;碑阴列世系颂词,则更自由率意。无论如何,二者共同构成了《鲜于璜碑》丰富多样的结构世界。

章法布局与笔墨特点

《鲜于璜碑》在整体章法与笔墨运用上体现出东汉隶书雄浑壮美的艺术品格,其布局构思与用笔技巧共同塑造了独特的视觉感染力。深入解析这些形式要素,有助于我们更全面地把握该碑的艺术成就。

章法布局上,《鲜于璜碑》呈现出"严密中见疏放"的特色。全碑竖成行、横成列,排列整齐,但又通过字形的大小变化打破呆板格局。碑石刻有界格,每个字都靠界格的上沿,形成"上齐下不齐"的视觉效果,字的大小、长短不求一律,方扁兼用,疏密得体,错落有致。这种处理方式使整体章法"既严谨又不板滞,犹如列队严整的武士,雄强剽悍而又有礼法"。特别值得注意的是碑阴部分,其章法更为自由,"在严整中更见奇纵恣肆,生动有致",通过粗细结合、大小相间、倾斜取势等手法,在茂密中营造出疏朗气息。

用笔特征方面,《鲜于璜碑》以方笔为主,形成厚重沉稳的基调。其笔画丰厚饱满,波法平整,横画的感觉略比竖画粗壮。与《张迁碑》相比,虽然二者同属方笔一派,但《鲜于璜碑》"起笔、收笔都是方笔,折角也较方",方折特征更为明显。这种用笔方式创造出"如佩刀贯甲的大汉将军"般的阳刚壮美形象。然而,该碑并非一味追求方硬,而是"笔法方圆结合",在主体方笔中巧妙融入圆笔元素,如部分燕尾处理较为圆滑,横划波折弧度不大,避免了单调僵化的弊端。

线条质感上,《鲜于璜碑》表现出力透纸背的雄健风格。其笔画"遒劲端庄,浑厚有力,斩截爽利",竖画厚短如柱,"顶如坠石,立似磐柱,有力鼎千钧之态";撇捺"行则迟涩,出则皆钝锐一体,曲直同显,灵婉朴厚"。这种线条质量既体现了书写者的深厚功力,也反映了刻工的精湛技艺。值得注意的是,由于该碑出土较晚,字口清晰,为研究者提供了宝贵的一手资料,但同时也需注意辨别哪些笔划特征属于书丹原貌,哪些是工匠刀刻的效果。

笔墨对比手法在《鲜于璜碑》中运用得恰到好处。全碑"粗细结合,有的横画粗,竖画细,有的则反之,丝毫不拘泥一点一画"。如"宽"、"景"等字中,粗细线条的交替使用创造出丰富的节奏感。这种对比不仅体现在单个字的笔画中,也表现在整体章法的虚实处理上——"密中见疏"的布局理念使厚重的碑文不至于沉闷压抑。

碑额装饰作为《鲜于璜碑》整体艺术的重要组成部分,同样值得关注。碑首阳面中部为"凸"字形碑额,阳文篆书碑名两侧配以青龙、白虎图案,碑阴刻朱雀,形成"四神"意象(缺玄武)。这种装饰形式在汉碑中较为罕见,既体现了汉代人的宇宙观念和审美趣味,也为碑文主体营造了庄严神圣的氛围。篆书碑额与隶书正文的并置,更展示了不同书体间的风格对比与和谐统一。

通过对《鲜于璜碑》章法与笔墨的全面分析,我们可以看出,该碑成功融合了严谨法度与艺术自由,在规矩中见变化,在厚重中显灵动,堪称东汉隶书成熟期的典范之作。其形式语言既承载着时代的共同美学追求,又展现出鲜明的个性特征,为后世书法创作提供了丰富的启示。

艺术风格与审美特质

《鲜于璜碑》在汉碑体系中确立了自己独树一帜的艺术风格,其审美特质既体现了东汉隶书的时代共性,又展现出鲜明的个性特征。深入解析这些风格特点,有助于我们更准确地把握该碑在书法史上的独特地位。

从整体风格来看,《鲜于璜碑》属于汉隶中方拙朴茂一路,与《张迁碑》、《衡方碑》等风格相近,但又有自身独特的面貌。其书风"方整朴厚,笔法方圆结合,在存世汉碑中,与晚于它的《张迁碑》同属方笔一派而有别具特色"。具体而言,该碑"体式风格属于古朴雄强、方正丰腴一路,与《张迁碑》有许多相似之处,均方笔取势,横画厚拙,庄严宽博",但相比之下,《鲜于璜碑》的方折特征更为突出,"《衡方碑》、《张迁碑》等虽是方笔一派,但还寓有较多的圆意,而在此碑中却显得特别的方折"。这种风格差异可以通过比较各碑中的"君"字清晰看出。

《鲜于璜碑》最突出的审美特质在于其"大巧若拙"的艺术境界。正如研究者所指出的:"'大智若愚,大巧若拙'。若愚不愚,似拙非拙"。该碑通过表面的"愚"与"拙"体现出深层的"智"与"巧",这种审美理念与老子"最正直的好像弯曲的,最灵巧的好像笨拙的"的哲学思想一脉相承。在具体表现上,诸如"虞"字不刻意压扁以适应隶书横势,而是保持自然结构;"宰"字在方正造型中加入一笔圆弧线条,形成强烈对比;"廉"字内部空间无一雷同却和谐统一等处理手法,都体现了这种寓巧于拙、以拙为美的艺术智慧。

从笔法体系看,《鲜于璜碑》代表了汉隶中方笔流派的典型风格。其"用笔以方为主,方整内敛,遒劲端庄,浑厚有力,斩截爽利",与以圆笔为代表的《曹全碑》等汉碑形成鲜明对比。具体而言,该碑"字多为方形,结构严谨,笔划布局匀称,居于字体左侧的笔划,不论收笔还是起笔,多呈方形,燕尾多圆滑,横划波折弧度不大。笔划转折处,多呈直角,同一字的笔划,粗细差别不大。笔划下笔,收笔则锋芒不露,含蓄沉着"。这些特征共同构成了《鲜于璜碑》独特的笔法语言,也是它区别于其他汉碑的重要标志。

在审美感受上,《鲜于璜碑》给人以古雅壮美的深刻印象。研究者用多种意象来描述这种审美体验:有的比作"列队严整的武士,雄强剽悍而又有礼法";有的形容为"佩刀贯甲的大汉将军";还有的认为它"粗重笨拙,表现着一种开阔的、无畏的、拙朴的、野性的美"。这些比喻都指向同一个审美核心——阳刚雄浑的力量美。值得注意的是,这种雄强并非粗糙野蛮,而是蕴含着高度的艺术修养,正如该碑"于法度之中洋溢着一种典雅恢宏之美",体现了力量与优雅的完美结合。

《鲜于璜碑》碑阳与碑阴的风格差异也值得关注。碑阳"法度谨严,含蓄沉着,紧凑匀称,点画灵动,浑朴苍劲",展现出典雅恢宏的庙堂气象;碑阴则"在严整中更见奇纵恣肆,生动有致",风格更为率真自然,"与《西狭》、《郙阁》、《张迁》等雄强风格外,再显示了一种典雅、壮美的面貌"。这种差异既反映了书丹者对不同内容的有意识处理,也展示了汉代书法家灵活多变的表现能力。

从时代背景看,《鲜于璜碑》的风格并非孤立存在,而是东汉书法"百花盛开"的生动例证。该碑立于公元165年,与《张迁碑》、《曹全碑》、《华山碑》等著名汉碑大致同期或稍晚,而这些碑刻"字体各具风格",充分证明了东汉隶书艺术的繁荣景象。《鲜于璜碑》的问世,"在我国汉代书法的园地,又锭开了一枝富丽的花朵",丰富了汉隶艺术的表现谱系。

总体而言,《鲜于璜碑》的艺术风格可以概括为:以方拙为表,以巧思为里;以雄强为体,以典雅为用;以规矩为本,以变化为趣。这种独特的风格组合,使它在汉碑群中脱颖而出,成为书法史上不可多得的艺术瑰宝。

历史影响与艺术价值

《鲜于璜碑》作为东汉隶书的杰出代表,其历史意义与艺术价值不仅体现在它自身的艺术成就上,更表现在对后世书法发展的深远影响中。从汉字演变、书法传承到当代创作启示,该碑的多重价值值得我们深入探讨和重新评估。

在汉字发展史上,《鲜于璜碑》为研究隶楷演变提供了重要线索。研究者指出:"鲜于璜碑就更使我们看清了这种先期楷书和隶书之间的渊源关系。当然,先期楷书要继承吸收以前各种隶书的因素,但总觉鲜于璜比其他诸种隶书给予先期楷书的影响要更多些,更显著些"。这一观点将《鲜于璜碑》与著名的《爨宝子碑》联系起来——《爨宝子碑》立于东晋义熙元年(405年),被视为"由隶书过渡到楷书的典型实物",而《鲜于璜碑》的方整结构和用笔特点,确实显示出向楷书过渡的某些迹象。具体而言,该碑"字已方形,而且具备了楷书的形体,笔划基本上是横平竖直,只略带隶书的笔意",这种特征为理解楷书的形成提供了实物依据。

对后世书法的影响方面,《鲜于璜碑》的出土填补了汉碑体系中方笔流派的重要空白。在它被发现之前,《张迁碑》一直是这类风格的主要代表,而《鲜于璜碑》的出土"被认为是明代出土《张迁碑》以来,唯一可相媲美的汉碑",极大地丰富了人们对汉隶多样性的认识。该碑"与《张迁碑》一样,都是一笔一画,其艺术价值与文化内涵都极高",二者共同构成了汉隶方笔传统的双峰。特别值得注意的是,《鲜于璜碑》"开创了六朝书法的先河",其方正厚重的风格特征对后来北魏碑刻产生了潜移默化的影响,在中国书法由汉隶向魏碑演变的过程中扮演了重要角色。

从艺术价值角度看,《鲜于璜碑》代表了东汉隶书创作高峰的杰出成就。其价值首先体现在保存的完整性上——作为"建国以来发现的最为完整的汉碑",它全碑827字仅损7字,字口清晰,为研究者提供了极为珍贵的一手资料。其次,该碑艺术水平高超,"兼备两汉各碑之长",既有《张迁碑》的方拙厚重,又有《华山碑》的严谨法度,还兼具《石门颂》的自然生动,堪称汉隶艺术的集大成者。再者,它的独特性也十分突出,"到目前为止,与鲜于璜碑的隶书相似者还是不多见的。在汉代的书坛上,鲜于璜碑可称得独树一帜",这种不可替代的个性特征大大提升了它的艺术价值。

对于当代书法创作,《鲜于璜碑》提供了丰富的启示资源。在"展厅效应"日益重要的今天,该碑"独特的审美趣味以及在创作中可提取的价值,正是它越来越受到书法审美关注的重要的因素"。具体而言,它的"视觉冲击力在于去'机巧',存'率真'",这种艺术态度对矫正当下书法创作中过度追求形式技巧的倾向具有积极意义。同时,该碑"无论是从笔法特点、结体形式,章法布局,都是当今书法创作取法的精典",特别是其"结体多变、拙中寓巧、中宫内收,外围不伸"的结构特点,为现代书法家探索传统与创新的结合提供了宝贵参考。

在书法教育领域,《鲜于璜碑》被视为理想范本之一。研究者强调:"《鲜于璜碑》,当今书坛难得的汉隶范本",其价值在于它"书风古朴雄健,浑厚凝重"的艺术特色和清晰完好的保存状态。对于学习者而言,该碑"用笔多方,极为古朴典雅",临习时需注意"不能再作夸张,要注意左右横向的紧密,避免松散",这些指导性意见都有助于正确理解和学习这一传统经典。值得注意的是,由于该碑"因是初拓,所以字口清晰,十分宝贵",这为书法爱好者提供了难得的学习资料,但同时也需要辨别书丹原貌与刻工效果,避免机械模仿。

从文化价值维度看,《鲜于璜碑》不仅是一件书法艺术品,更是研究东汉社会文化的重要实物。碑文详细记载了鲜于璜的仕宦经历和家族世系,反映了东汉中期的官僚制度、社会风俗和家族观念。特别是碑阴记载的家族世系,为研究东汉士族社会的家族构成和传承提供了珍贵资料。此外,碑首的"四神"图像装饰,体现了汉代人的宇宙观念和宗教信仰,具有重要的象征意义和文化内涵。

综而言之,《鲜于璜碑》的历史影响与艺术价值体现在多个层面:它是汉字演变的重要见证,是书法传统的经典代表,是当代创作的有益启示,是书法教育的理想范本,也是历史文化研究的珍贵实物。正如研究者所言:"研究《鲜于璜碑》,有助于我们理解中国汉字发展的脉络,以及书法艺术的演进过程,为增强我们的文化自信与艺术追求奠定坚实的基础"。这一评价准确概括了《鲜于璜碑》的多重价值及其现实意义。

《鲜于璜碑》作为东汉隶书的杰出代表,历经近两千年的岁月沧桑,终于在20世纪70年代重见天日,向世人展示了汉代书法的辉煌成就。通过对该碑字形结构、章法布局、艺术风格及历史价值的全面分析,我们可以清晰地看到,这件艺术瑰宝不仅代表了东汉隶书创作的最高水平,更为中国书法的发展演变提供了重要见证。

从艺术本体来看,《鲜于璜碑》最显著的特点是它辩证统一的美学品格。该碑将方与圆、拙与巧、正与奇、严与放这些看似对立的艺术元素有机融合,创造出"大愚大拙,大智大巧"的独特境界。这种艺术处理既遵循了书法创作的基本规律,又突破了常规模式的束缚,在规矩与自由之间找到了完美的平衡点。具体而言,其字形结构多变而和谐,章法布局严谨而生动,笔墨语言雄强而含蓄,整体风格古朴而新颖,这些特质共同构成了《鲜于璜碑》不可替代的艺术魅力。

在书法发展史上,《鲜于璜碑》的出土填补了汉碑研究的重要空白,使人们对东汉隶书的风格谱系有了更全面的认识。与此前著名的《张迁碑》相比,二者虽同属方笔一派,但《鲜于璜碑》"还有着自己的强烈个性",特别是在方折用笔和结构处理上更为突出。这种差异丰富了我们对汉隶多样性的理解,也修正了以往将《张迁碑》作为方笔汉隶唯一标准的片面认识。同时,该碑与《爨宝子碑》等后期碑刻的风格联系,为我们理解隶书向楷书的演变提供了重要线索,具有书法字体学上的特殊价值。

对当代书法创作来说,《鲜于璜碑》的现实意义主要体现在艺术态度和创作方法两个层面。在艺术态度上,该碑"去'机巧',存'率真'"的创作理念,对矫正当下书坛过度追求形式技巧的倾向具有启示作用;在创作方法上,其丰富的结构变化和章法处理,为现代书法家探索传统与创新的结合提供了具体借鉴。特别是在大幅作品创作和展厅展示成为主流的今天,《鲜于璜碑》雄强厚重的风格特征和强烈的视觉冲击力,更显示出跨越时空的艺术生命力。

《鲜于璜碑》的研究也提醒我们,书法艺术的深度解读需要超越表面形式,把握内在精神。正如研究者者指出的,临习该碑时"切莫把宽博方整的外貌和圆浑内在的用笔混为一谈,更不能依样画葫芦,把笔划起头处描成方形"。这一见解不仅适用于《鲜于璜碑》的学习,也适用于整个书法传统的继承——真正的艺术传承不在于外在形式的简单模仿,而在于内在精神和创作规律的深刻理解与灵活运用。

站在当代视角回望,《鲜于璜碑》的价值不仅属于过去,更属于现在和未来。作为汉隶艺术的经典代表,它将继续为书法爱好者提供学习的范本,为创作者提供灵感的源泉,为研究者提供思考的课题。在弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信的今天,《鲜于璜碑》这样的艺术瑰宝,必将得到更多的关注和研究,其永恒的艺术魅力也将得到更充分的展现和更广泛的传播。

总之,《鲜于璜碑》是汉代书法园地中一枝独特的"绚丽花朵",是中国书法史上不可或缺的重要一环,是传统文化宝库中熠熠生辉的艺术珍品。通过对它的深入研究,我们不仅能够更全面地认识东汉隶书的艺术成就,也能够更深刻地理解中国书法的美学精髓和发展规律,从而为当代书法艺术的繁荣发展提供有益的历史借鉴。

一一一一一一一一一一一一一一一赠人玫瑰,手留余香。感谢您的点赞关注收藏支持颍依画苑公众号!

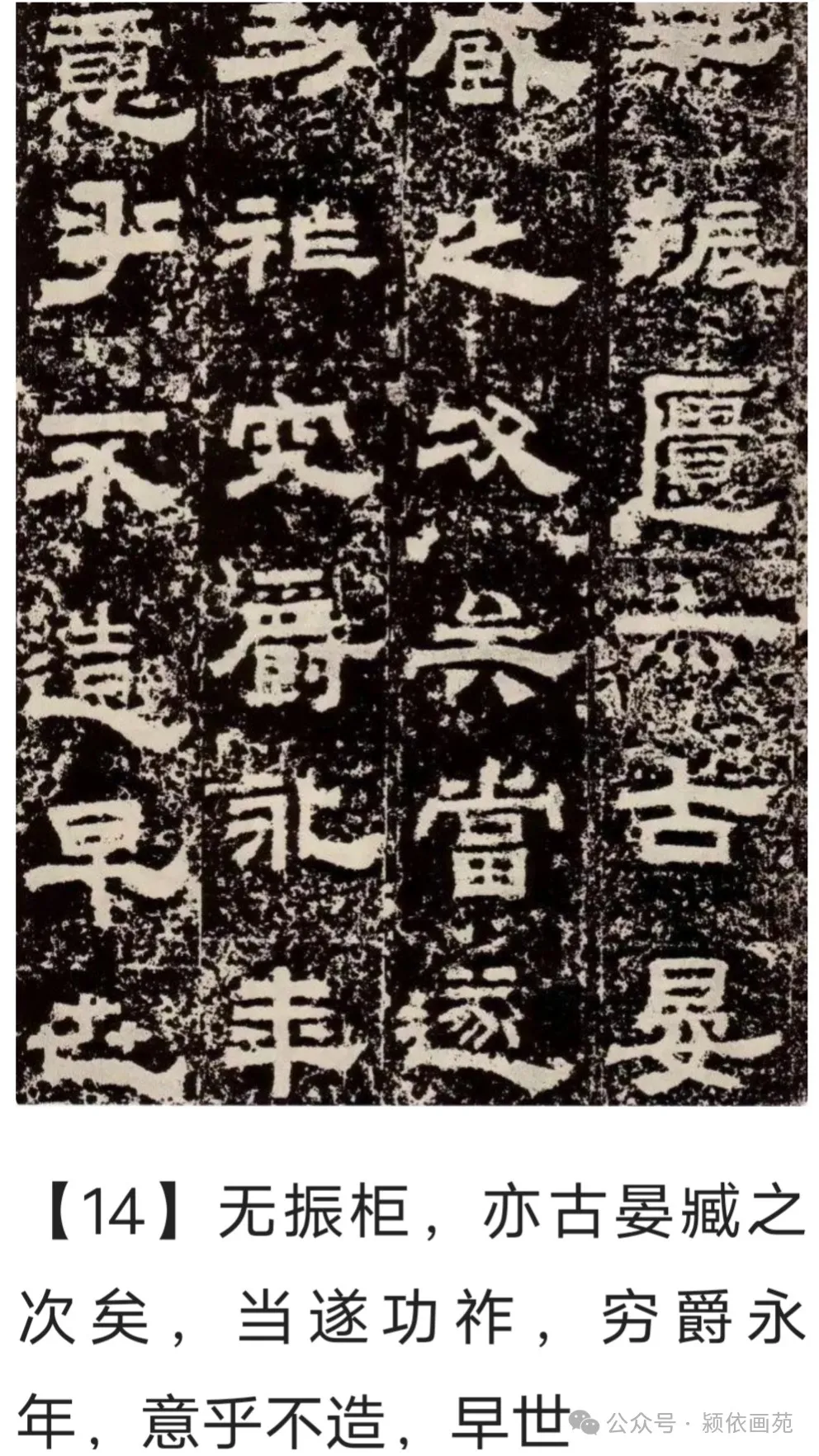

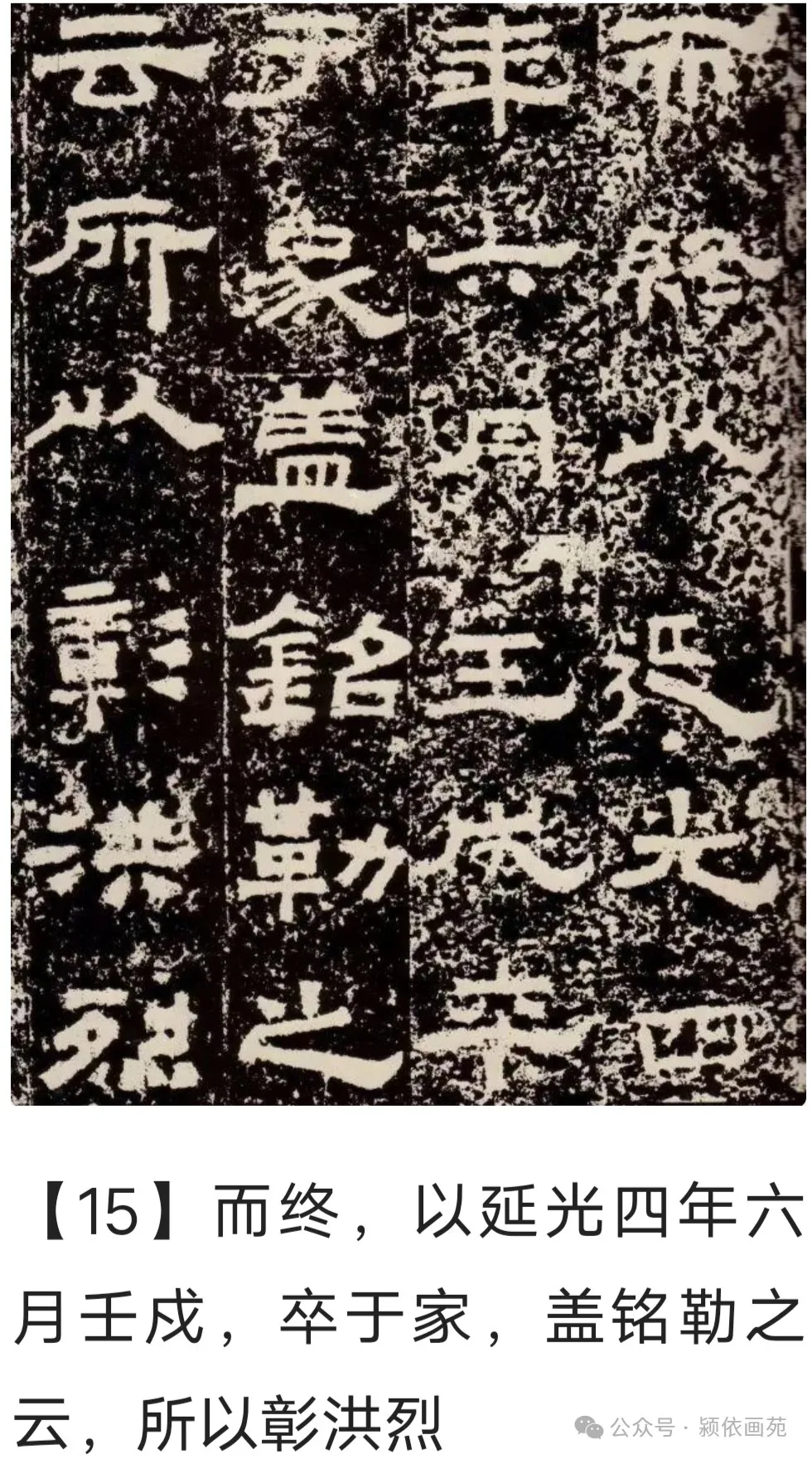

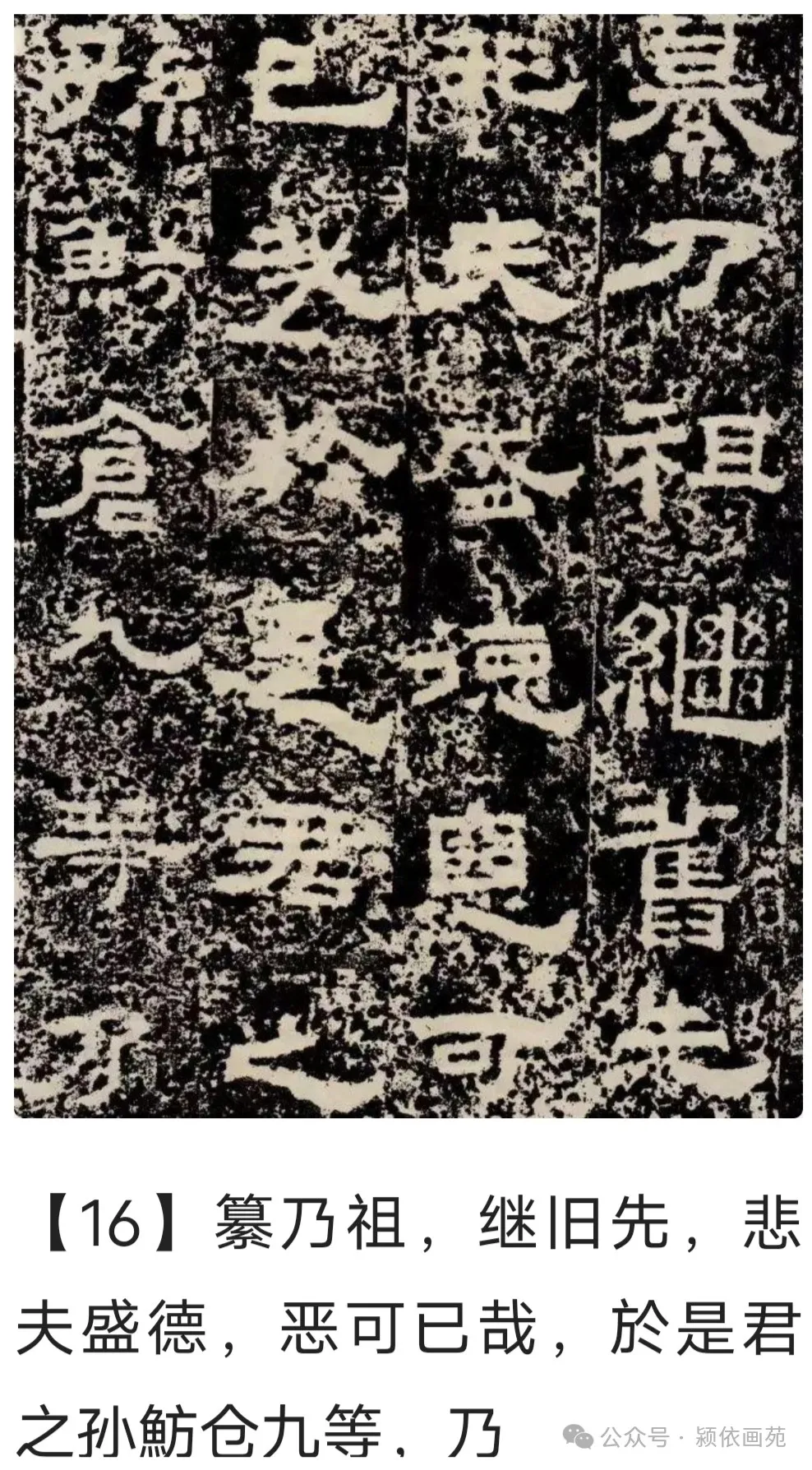

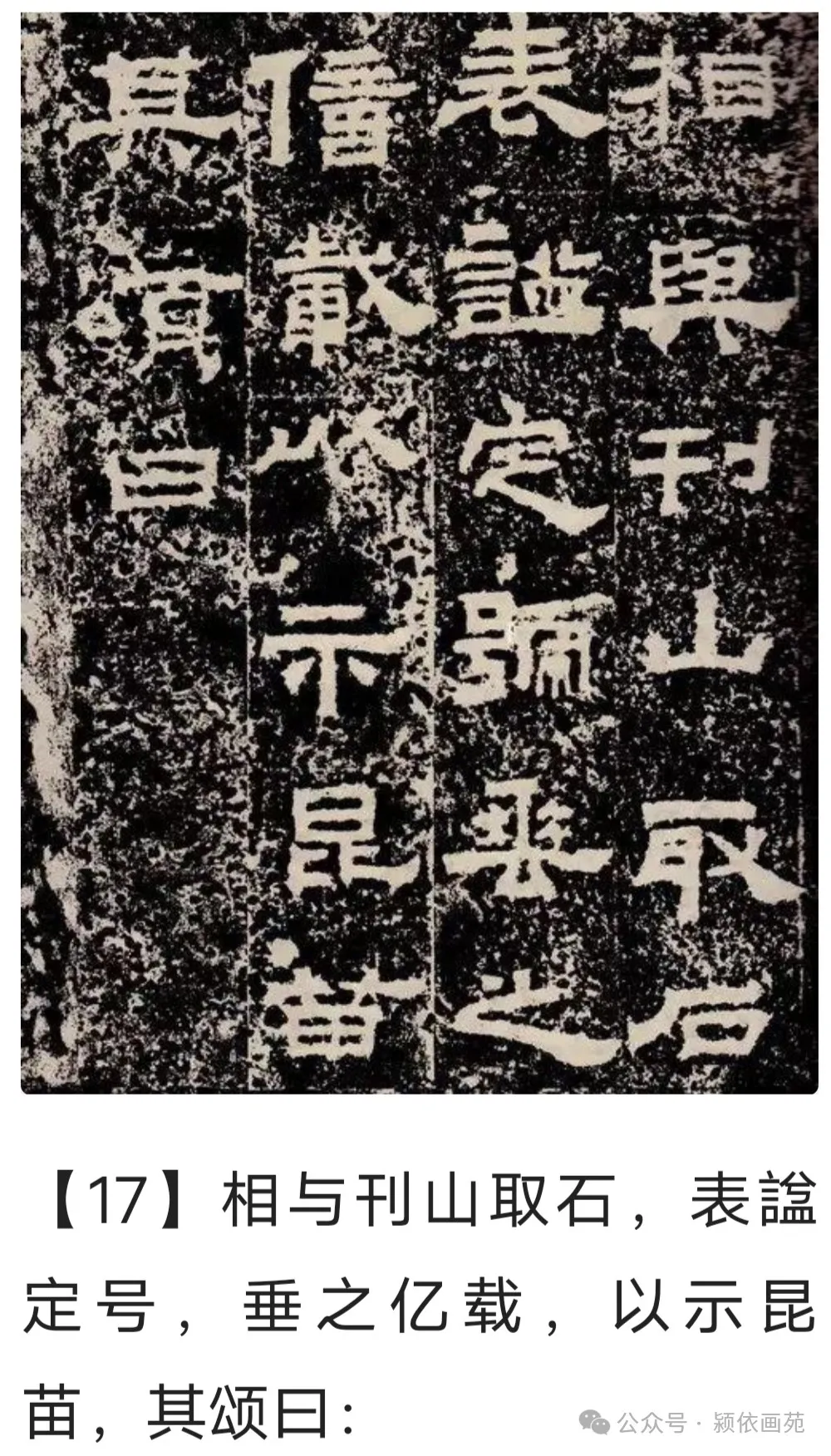

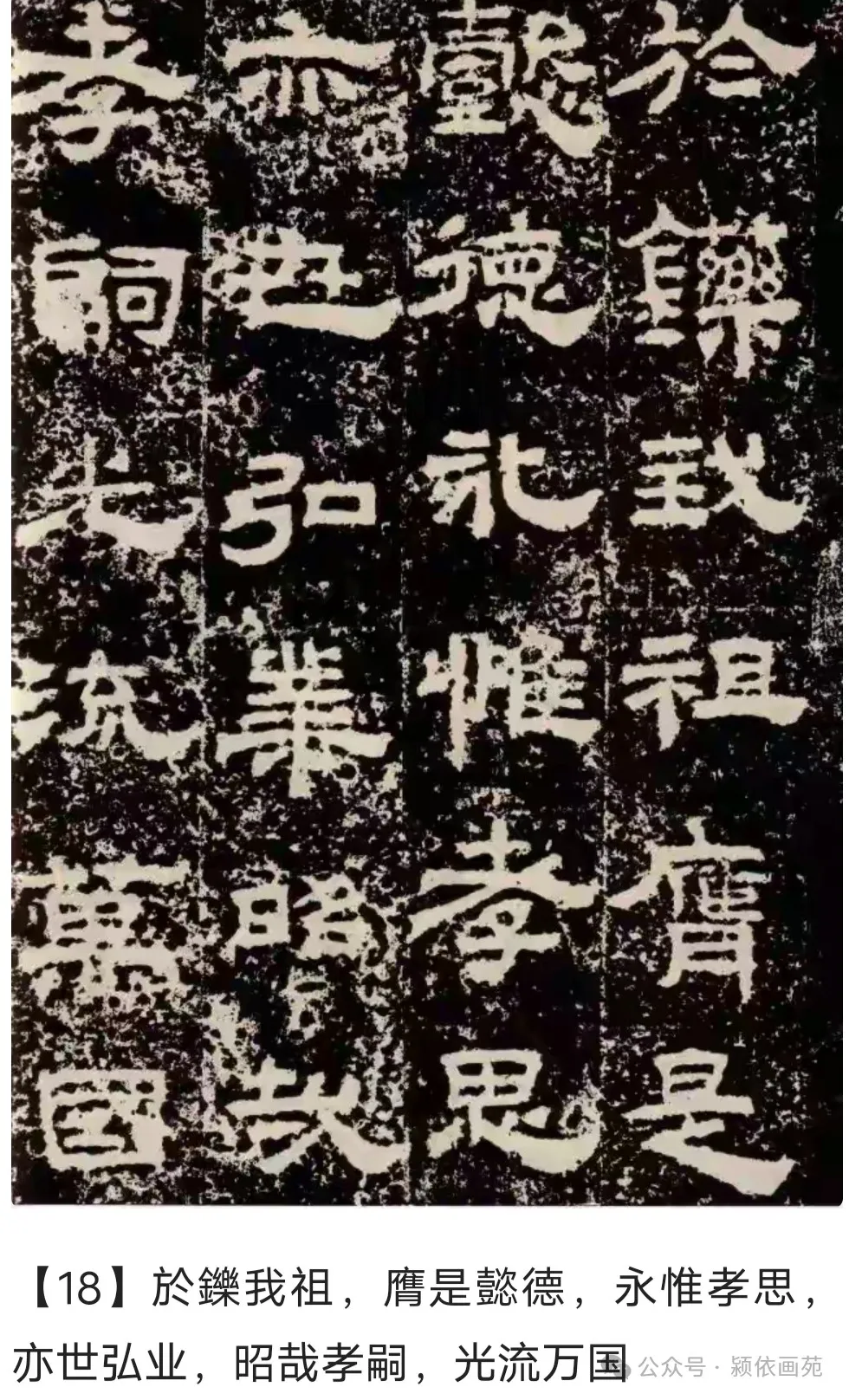

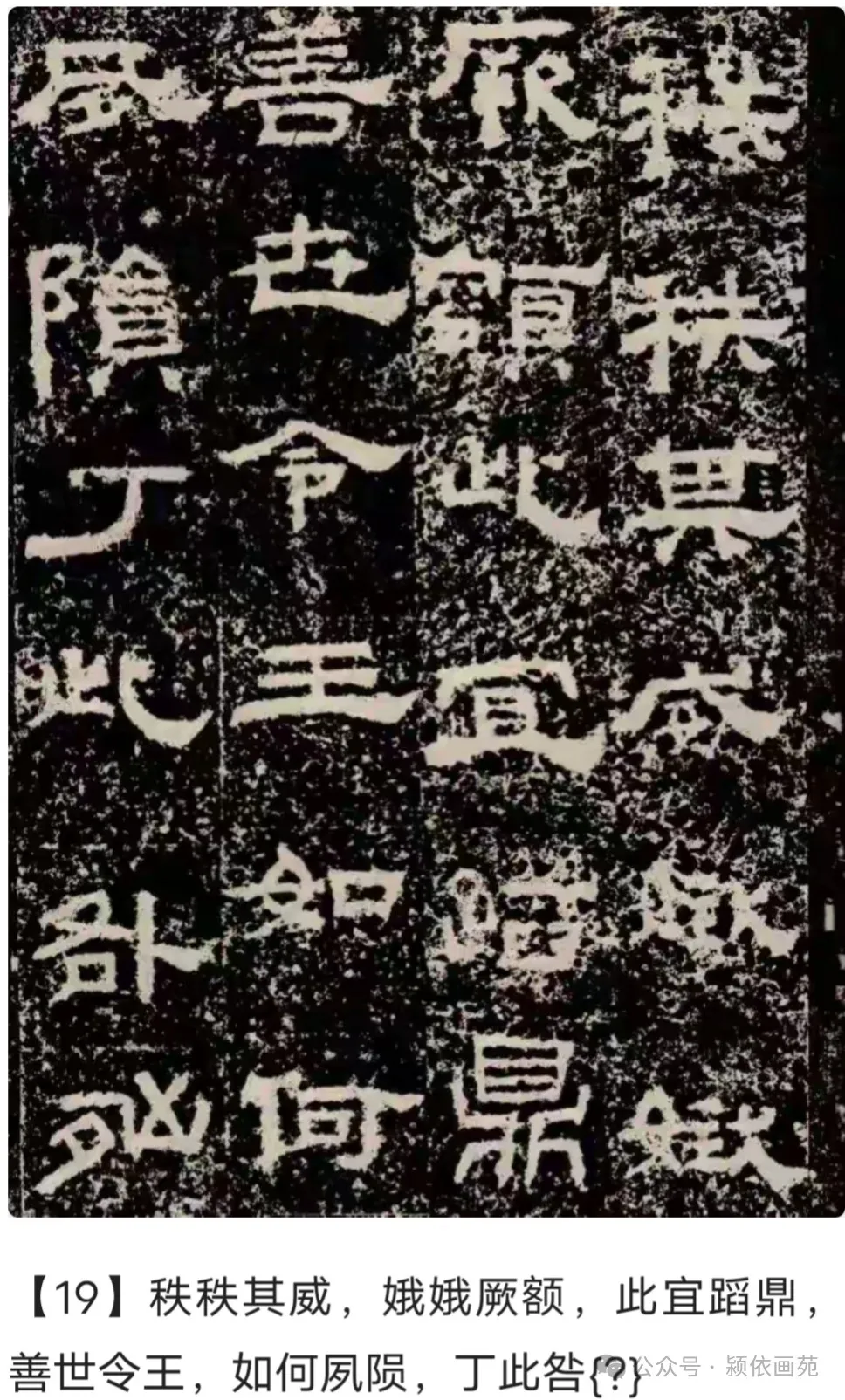

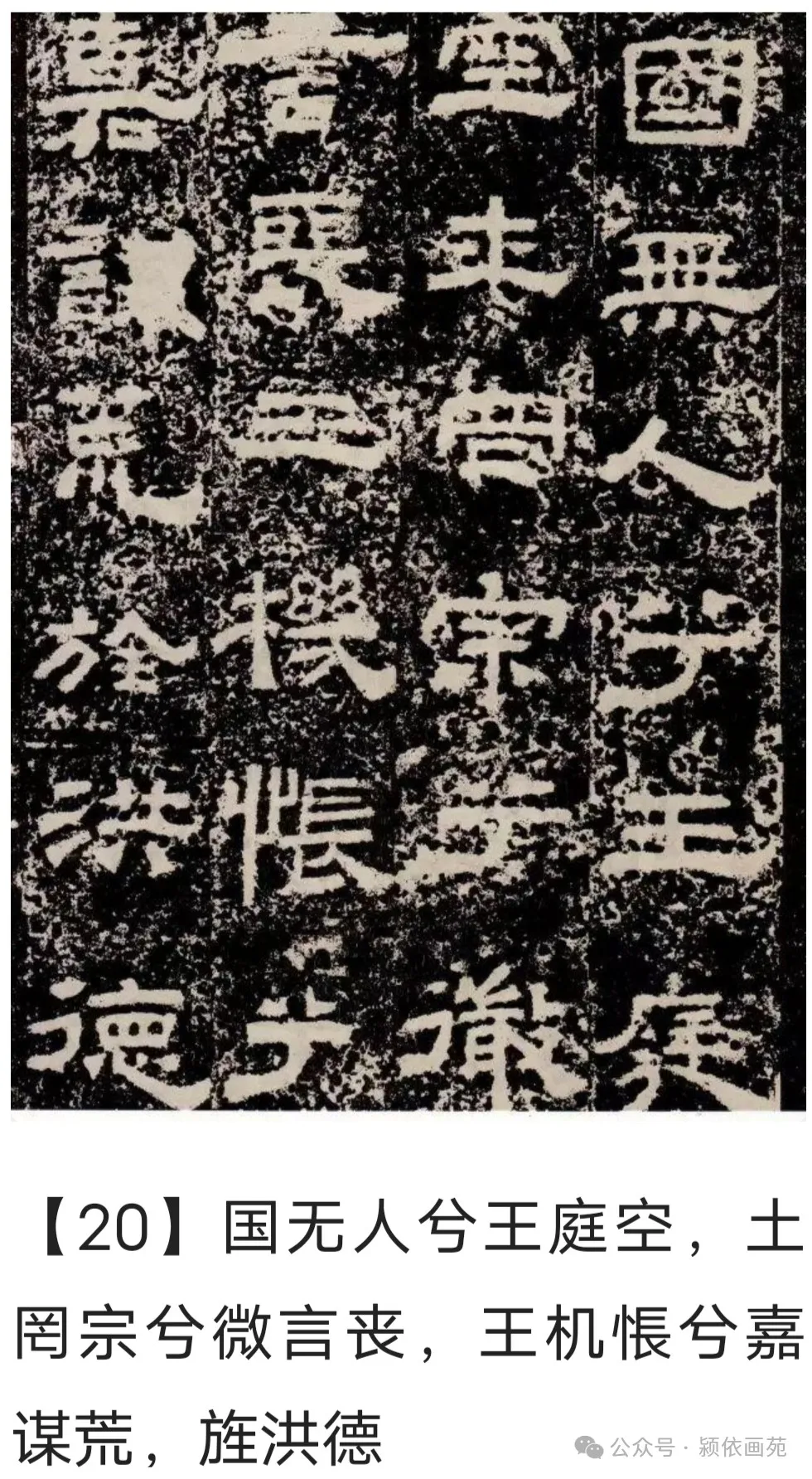

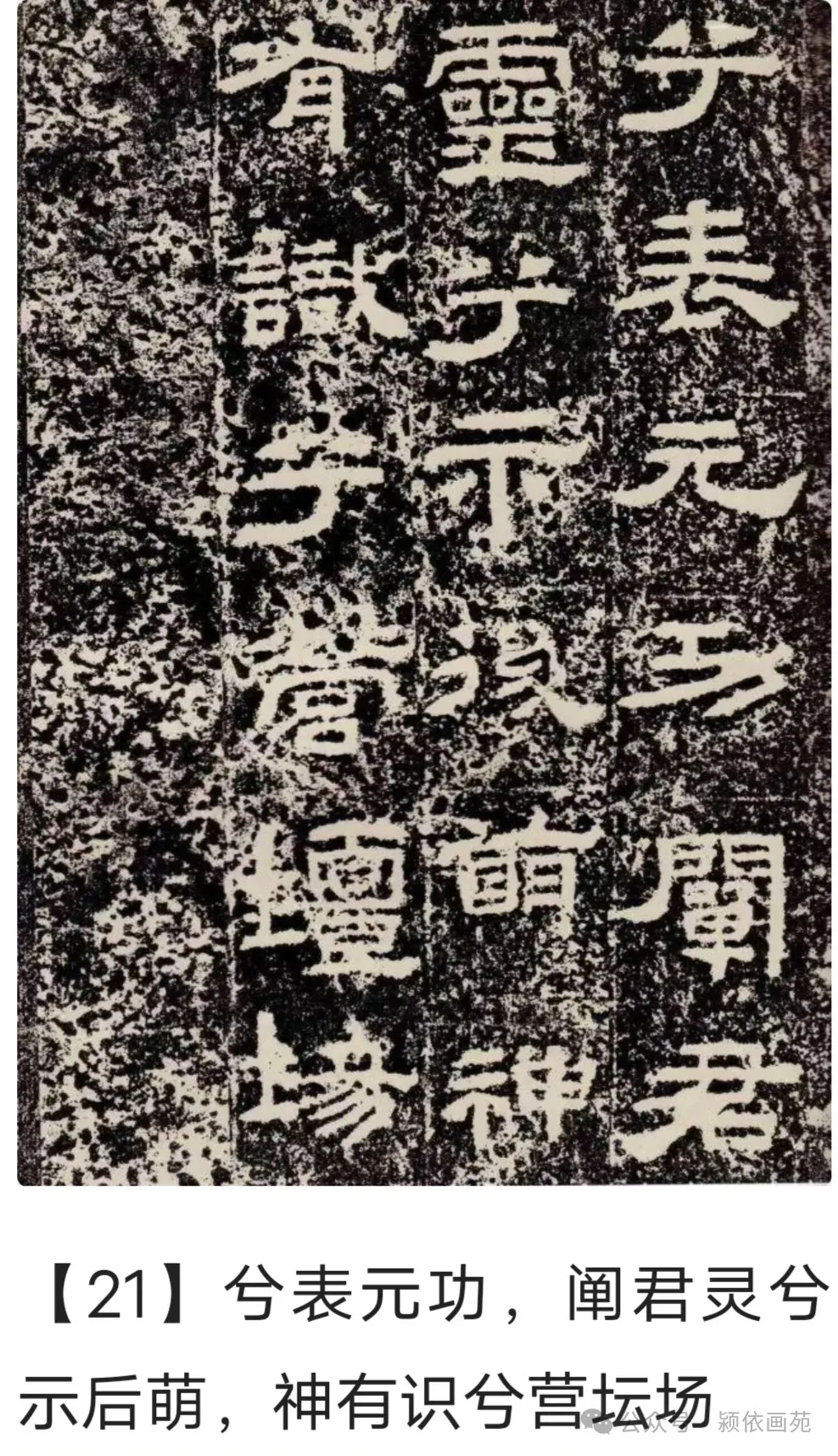

附:《鲜于璜碑》碑文和释文