为什么说阴山,是汉匈争夺的命门(多图详解汉匈地理杀局)

本篇详述以下几个议题:

为什么说阴山是汉匈争夺的命门?

为什么匈奴失去阴山后,还能和汉朝硬钢呢?

匈奴到底有哪些生存密码?

汉匈百年战争背后的地理杀局"水汽暗战"

匈奴对华夏文明到底有着怎样的影响?

没有天敌的文明,终会死于自我膨胀!

汉匈对抗后,有哪些值得中原王朝深思的地方?

匈奴,是中原王朝第一个最尊贵的对手!

没这群草原狼天天放血,大汉早废了!

汉匈百年死局最后是如何突破的呢

(字数较多,阅读需谨慎)

好在语言绝对通俗易懂,且图文并茂

图都是一张一张画出来的,绝对的原汁原味)

有兴趣可加入“走读地理交流群”

微信:szgahee

多提问题,给我更多思考

谢谢关注-转发,欢迎打赏!

一讲阴山,我们第一时间想到的是什么画面呢?

阴山下,山似穹庐,笼盖四野,风吹草低见牛羊....连山风都带着青草香,浪漫的画风,恣意的草原情怀瞬间上头。要是你快进一下,你会看到,这里瞬间被道万里长城隔开,没错,匈奴人在这开了几百年露天烧烤,这可是人家的老家宅基地,却被秦始皇这个基建狂魔硬生生的赶出围墙外。

你看,前半集画风还是"天苍苍野茫茫"的治愈系纪录片,后半集突然切到战争片场:上午农夫扛着锄头唱山歌,下午戍卒踩着烽火台喊敌袭。昨天还在吟诗作对的文青打卡地,今儿就成了插满断箭的军事留言板。

当农耕民族的锄头和游牧民族的弯刀在这片山头硬碰硬,阴山就成了最魔幻的战场盲盒——你永远不知道下一阵山风刮来的。是麦香还是血腥味。

回到主题,为什么阴山会成为汉匈百年争夺的命门呢?

这事还得从秦始皇老人家身上说起。

秦始皇统一六国以后,中原的纷纷攘攘总算告一段落,终于可以舒舒服服地休个长假,可打北边一看,妈呀!一个庞然大物站在那里瞪你。这就是匈奴。

好家伙,不出来混,不知道原来江湖还有更大的大佬在等着你,没错,秦始皇大张旗鼓灭六国时,匈奴也没闲着,打乌桓,灭大月氏,很快草原大半江山都入了匈奴腰包,匈奴可谓闷声发大财。

怎么办呢?

打匈奴?这货地盘比六国总和还大!

不打?人家骑兵三天能冲到咸阳宫收保护费!

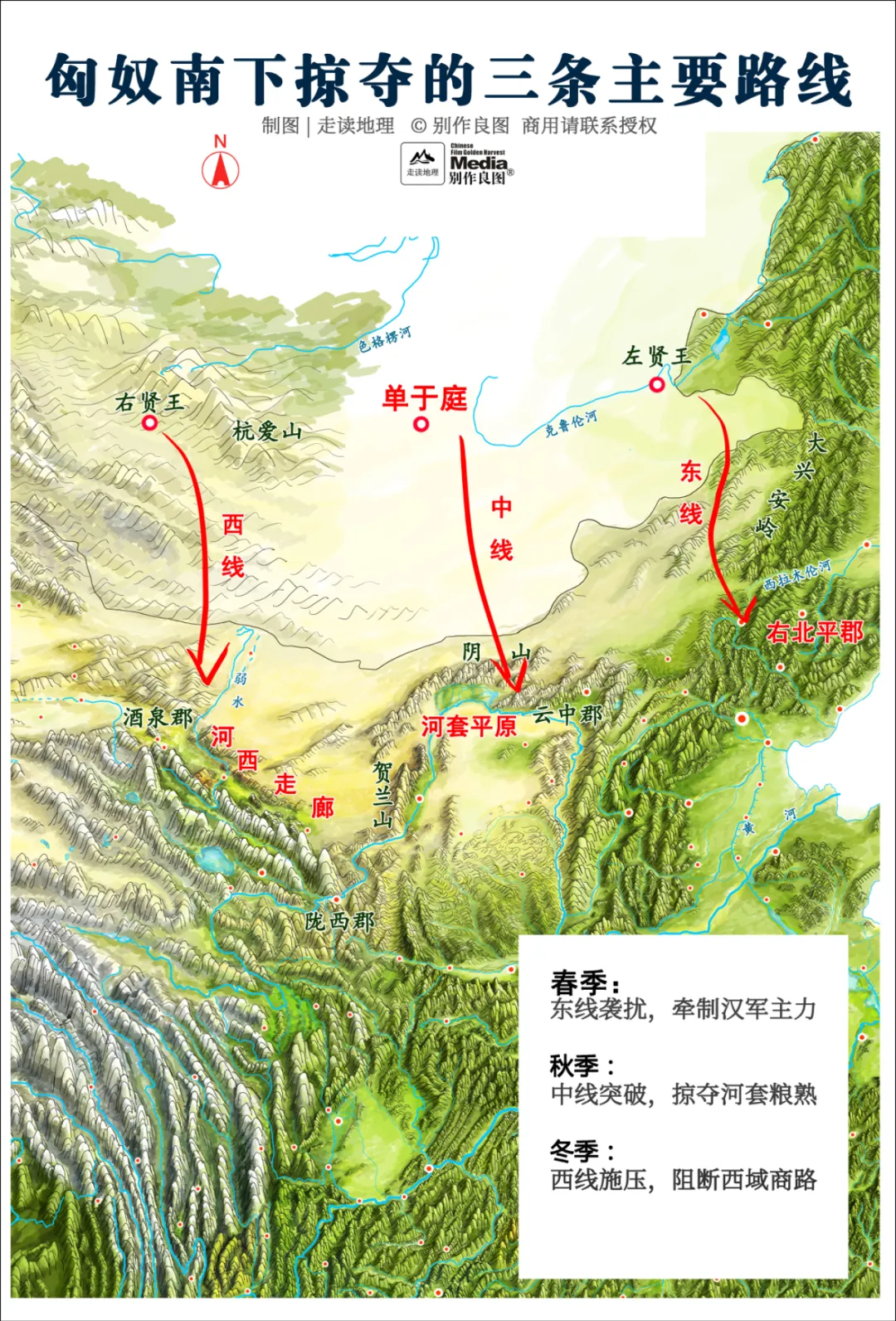

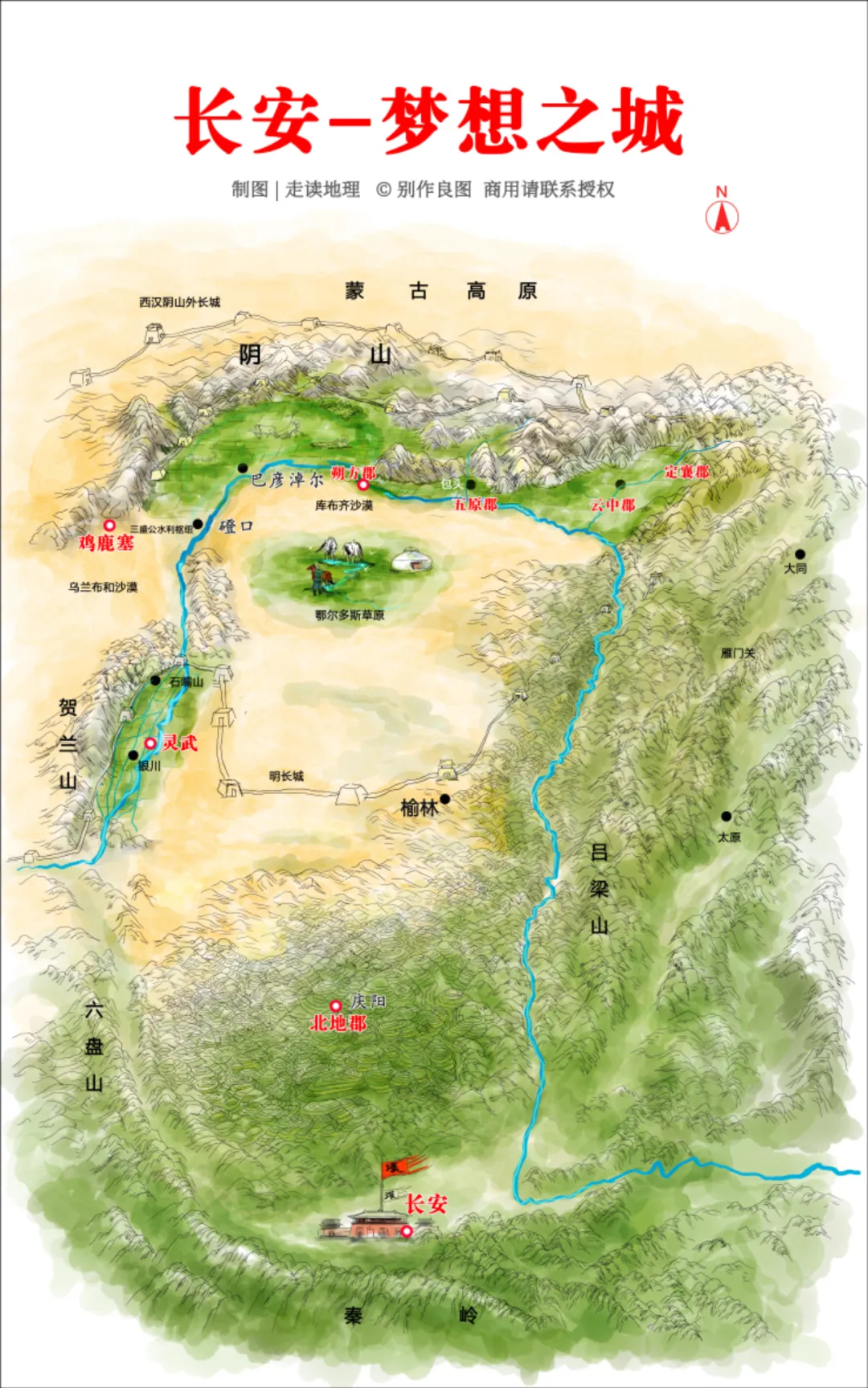

秦始皇在咸阳宫召集高官讨论几个晚上,最后的方案是建万里长城。从辽东到陇西拉出2500公里物理结界,硬生生把阴山劈成两半:把匈奴从祖传宅基地里赶出去。

你看,基建狂魔原来是祖传的。一言不发,就上大工程。主旨很明确:我也不想和你有边界纠纷,你也别想到我家来窜门,老子建一道高墙。主打一个老死不相往来。

秦始皇的逻辑很简单,你可以在草原上作威作福,但是你休想南下中原。这种单向思维,可谓影响了好几朝皇帝(汉、明最热衷修长城),汉初,匈奴霸占河套地区,要知道河套地区当时可是秦始皇费了老大劲才夺回来的。

可匈奴早摸透了中原的软肋:一旦内乱,第一时间占河套,然后向南敲竹杠,刘邦刚穿上龙袍,就被冒顿单于按在白登山摩擦,然后在刘邦尸骨未寒时,又给吕后发"求偶信",吕后也没辙,还得陪笑,转手又是送钱,又是送女人,总算让匈奴消停点。

看到这里,你可能会替大汉叫屈,没办法,打不赢就得认怂。

为什么打不赢呢?

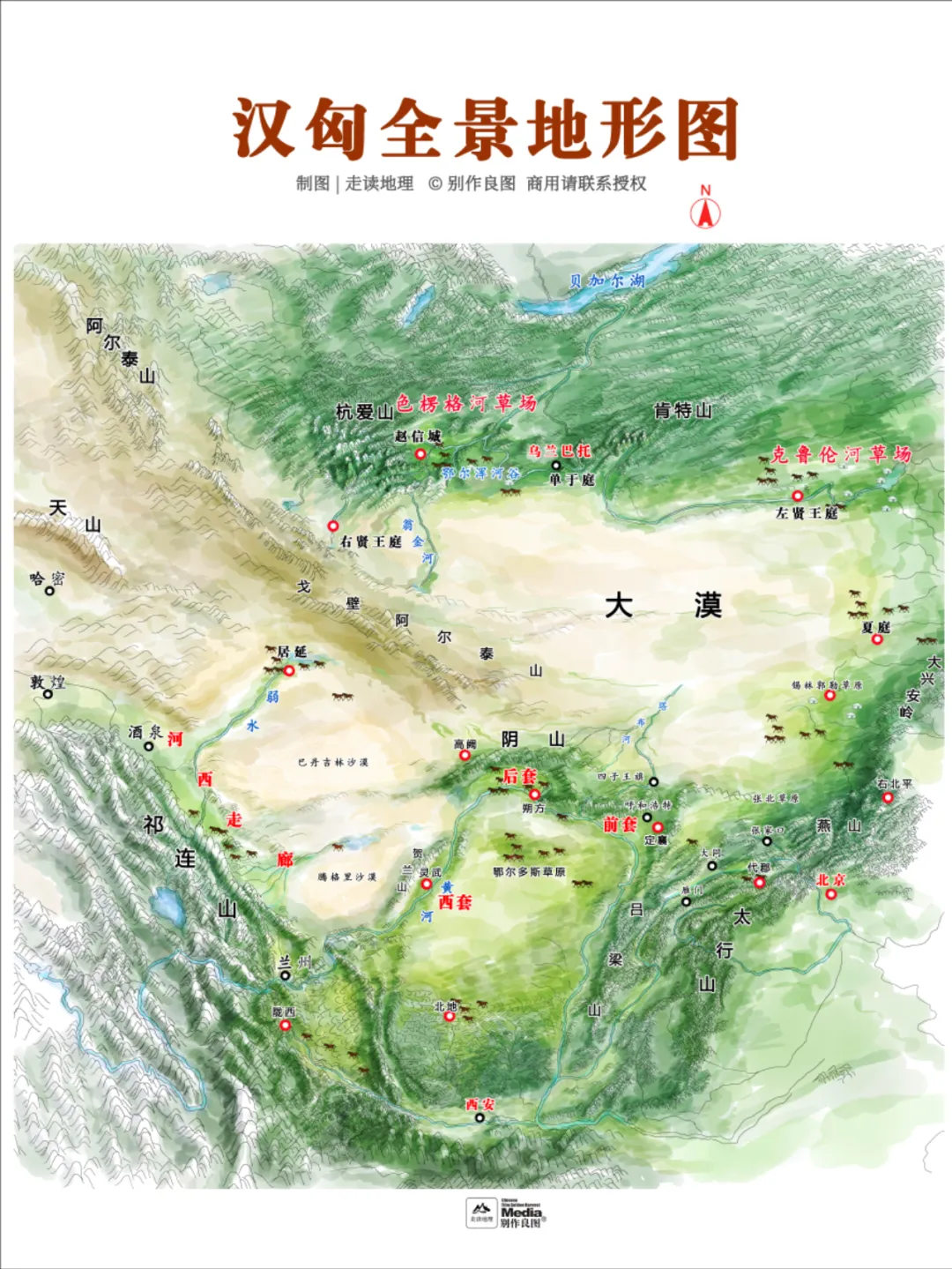

第一,没马!第二,人家占领河套黄金地段。从阴山到贺兰山1000多公里的地盘,都在人家手上,整个半包围圈,压得大汉连大气都不敢喘一声。要知道黄河南边的鄂尔多斯草原,距离长安,直线距离不到300公里,只要几天就能杀到长安。

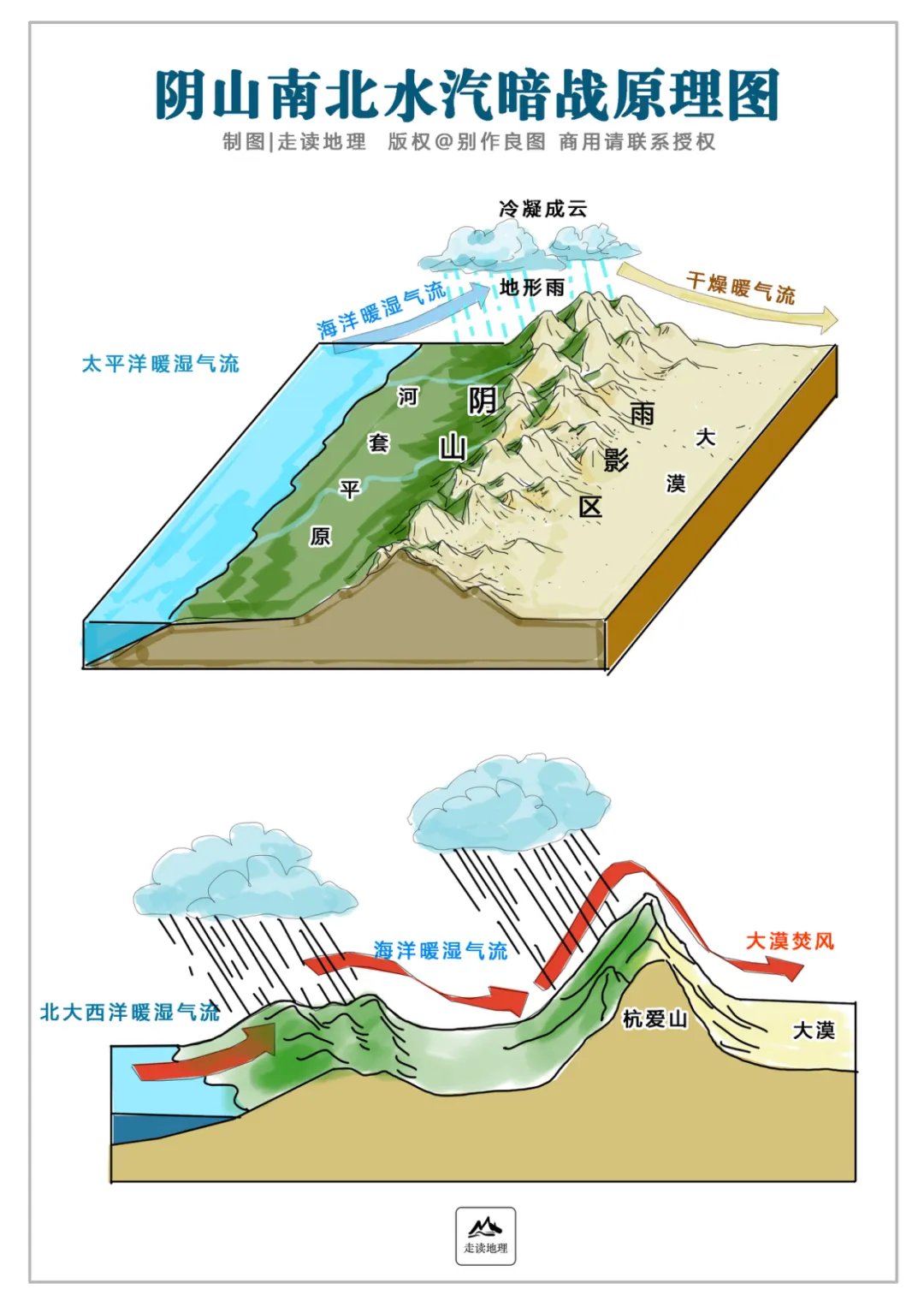

你看,阴山河套地区,简直是长安的生死命门。这么关键的地方,必须抢回来?铺垫了这么多,那阴山到底有哪些地理密码?这么说吧!阴山是老天爷特别设在农牧之间的双USB接口。——北坡吸着大西洋水汽养牧草,南麓截留太平洋水汽种庄稼。谁插上这个充电头,谁就能同时激活游牧+农耕双形态!也就是说,占领阴山南北,就可让军队吃饱,马长膘。

那河套地区耕地到底有多大呢?没有相关统计,但《汉书》记载朔方郡存粮"数万万斛",足够十万大军吃三年,朔方,就是今天巴彦淖尔市和包头一带。要知道这只是河西三套中一个郡。当然也可能从别的地方调拨过来,存在这里,比如宁夏平原。

就算不是一个郡,至少解决了一个问题,河套驻军实现"吃饭不靠长安快递",要知道古代把粮食送到边关成本高也就算了,而且运粮效率也很低,达到60:1,什么意思,就是60石中游59石在路上吃掉了,真正送到边关才1石而已。想想这个成本。现在好了,河套驻军,屯田,自力更生。丰衣足食。朝廷再也不用担心边防饿肚子了。你看:河套就是汉武大帝的"战争余额宝"。

还有一点,阴山如同秦岭,能挡住西伯利亚寒流,让河套地区冬天不至于过冷,至少没有漠北那样的雪灾,要知道漠北的雪灾,那个厚度,就连骆驼身子都能埋住,只能留个头在外晃悠。要是河套没有阴山挡风避雪,也谈不上塞上江南。这是天气角度看,从军事角度看,更重要。

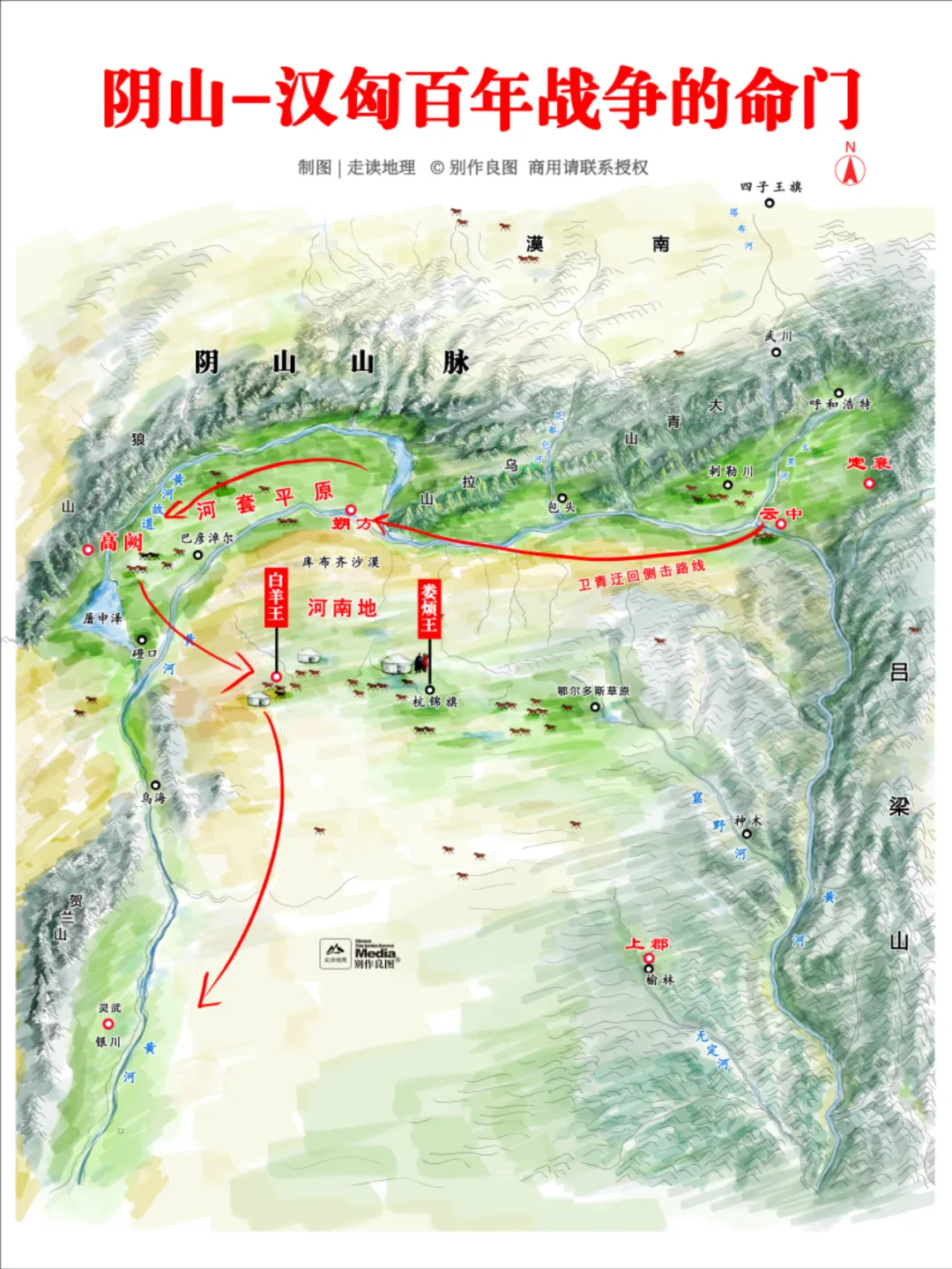

如果说河套平原是"自动粮仓",那阴山就是天然粮仓锁。匈奴抢到钥匙能爆兵南下,汉朝攥住锁眼可关门打狗,你看卫青发动河南之战时,从云中出发,沿着黄河(那时黄河紧贴阴山)西行,守住高阙塞,切断匈奴白羊王和楼烦王与单于王庭,反手南下包抄,河南地的牛羊还没反应过来,全成了汉军移动粮仓。匈奴骑兵想跑?阴山的各个关口都堵死了。残部躲进高阙塞当"钉子户",卫青冷笑一声放火烧山。滚滚浓烟里,汉军踩着焦土插上红旗——河套正式更名大汉朔方郡!

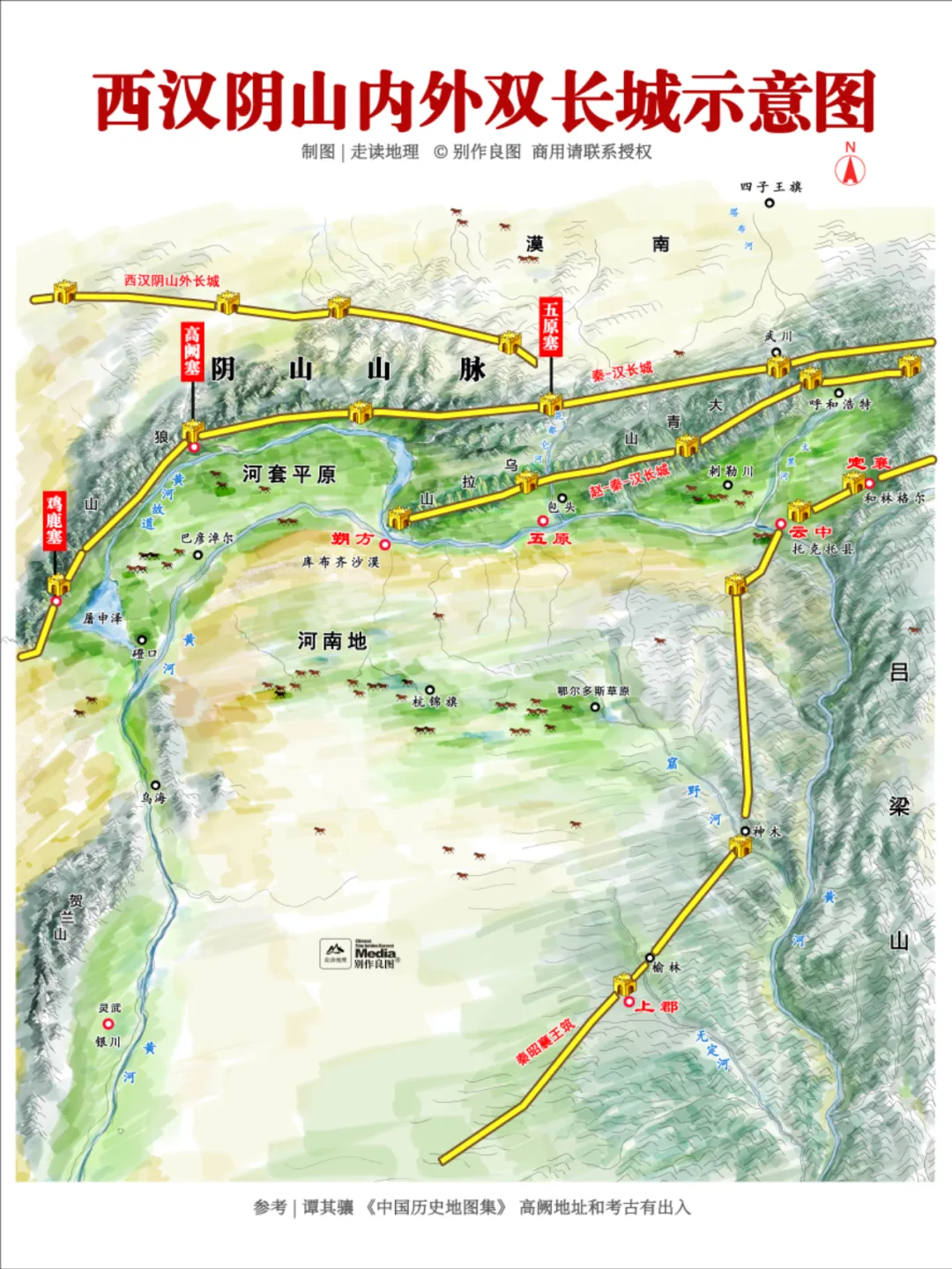

汉人为了守住河套地区,从战国时就在此不遗余力的修长城,赵国、秦国修过,秦统一以后大规模修,到西汉武帝时,竟然把长城扩展到阴山外围。形成内、中、外三层长城。从这层层递进,层层封锁的长城,可以看出阴山河套地区的对中原的重要性。

匈奴看到这么多长城,也是内心绝望。所以你看,匈奴要是丢了河套,那阴山也保不住,阴山保不住,漠南也待不下,只能退居漠北。说到底,阴山河套地区就是台巨型战略天平:南坡多种一茬麦,汉军箭头就多淬层钢;北麓多枯一片草,匈奴箭囊就少支箭。

当汉武帝在阴山南北焊死双重长城,这场百年战争已提前宣判结局:匈奴再能跑,也跑不过被地理加持的战争永动机。

有兴趣可加入“走读地理交流群”先加我微信:szgahee

匈奴,打小学历史就知道这个名字,从名字上看,就带有歧视,类似还有很多,如:鲜卑、羯、羌,看原意,很恶心。比如羯,阉割的杂种,生殖羞辱,"羌"字甲骨文是"羊头人",直接把游牧民族非人化。

事实上,人家压根不是这个意思,比如匈奴,人家自称Hun(英雄的意思),音同胡,好事的汉人觉得不可口,在后面加“奴”,“胡奴”,一听,不就是野蛮的奴隶吗!后来又不知怎么变成“匈奴”,从此定格。

你看,北方草原族群的名字,其实是中原史官仗着文字优势和著史特权,搞的精神阉割术!匈奴使者抗议用"奴"字,汉朝直接砍头示众。这算是最早的“文字狱”。前赵皇帝刘曜(匈奴人)称帝后,立刻改国号为"赵",就是要洗刷"胡"标签 。

后来蒙古人修《辽史》,终于找到机会,报复性称汉人为"汉儿",金朝称宋为"南蛮" 。最恶心的报复是满人要汉人留辫。所以你看,族群的名字其实是征服者的刺青。

好了不扯远了,回归正题,

匈奴凭什么可以和汉朝硬刚

简单说,9个字“家底足,兵源多,幅员广”

先看看匈奴的家底

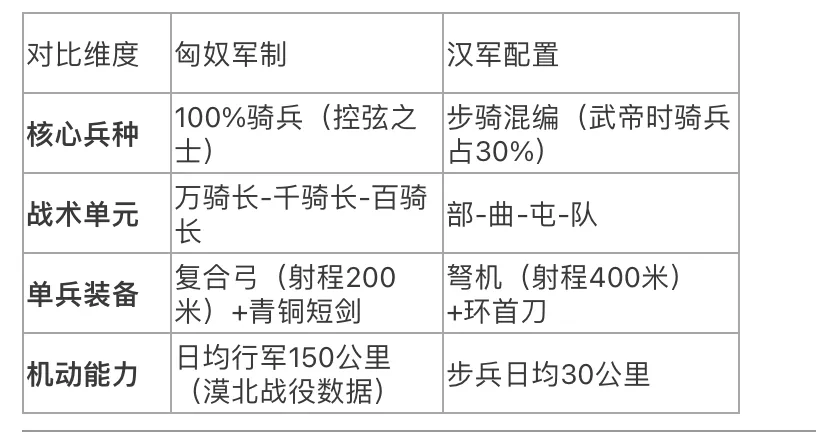

史书载:「控弦30万」

什么意思,就是拉弓射箭者30万,这里不要理解为,他们只是弓箭手,事实上匈奴兵种单一,就是骑兵,没有像大汉那样,步兵、骑兵、弓箭手等等的划分。也就是说,上马就是兵,下马就是民,兵民合一。

5岁孩童就能御马狂奔,10来岁就能在马背上弯弓射大雕。天生的战争机器。你还别不服,这是人家的生态位,好比南海渔民,天生能憋气几分钟,在海里徒手摸鱼。

30万骑兵,放在那个时代,无异于30万辆坦克(稍夸张)。要知道西汉顶峰时期也不过10多万骑兵,(漠北之战卫霍10万骑兵),而汉初刘邦要是有几万骑兵,根本不会遭受“白登山之围”(刘邦30万人被匈奴骑兵围困)。后来走单于后宫(阙氏)路线,才退兵。

这个耻辱,我想他到死也不会忘记,一定会跟继任者交代:大汉哪怕是砸锅卖铁,也要组建一支精锐骑兵,这就好比建国初期,宁愿忍饥挨饿也要造原子弹一样。

从30万骑兵可推测出匈奴马匹的数量,按照匈奴一人二马的配置,那就得60万匹马。(有学者认为一人三马)要是三马就是90万匹,注意这是战场标配,还没算人家的存栏量。那存栏量有多少呢?

存栏量主要指待产的母马、种马和马驹,按照种马(10%)、母马(50%)、幼驹(30%)维持再生产比例推算,总基数需达 2.5倍军事用马量(即225万匹),但因游牧迁徙损耗(年均死亡率15%-20%),实际总数约为 1.8倍军事量(约160万匹)。

160万匹是大汉顶峰时期的3-4倍,(西汉马政六郡养马40万匹)除了马以外,还有羊,这是匈奴的移动粮仓。羊有多少呢?据推算有300万只,战时一天可宰杀2万只维持军需。妥妥的高蛋白,相比大汉士兵的饮食,主要是小米,军官可能才有肉吃,这样比较起来,大汉士兵都是草食动物,而匈奴士兵才是肉食动物,单纯从能量来看,碳水肯定比不过蛋白质。

看到这里,你可能会问:

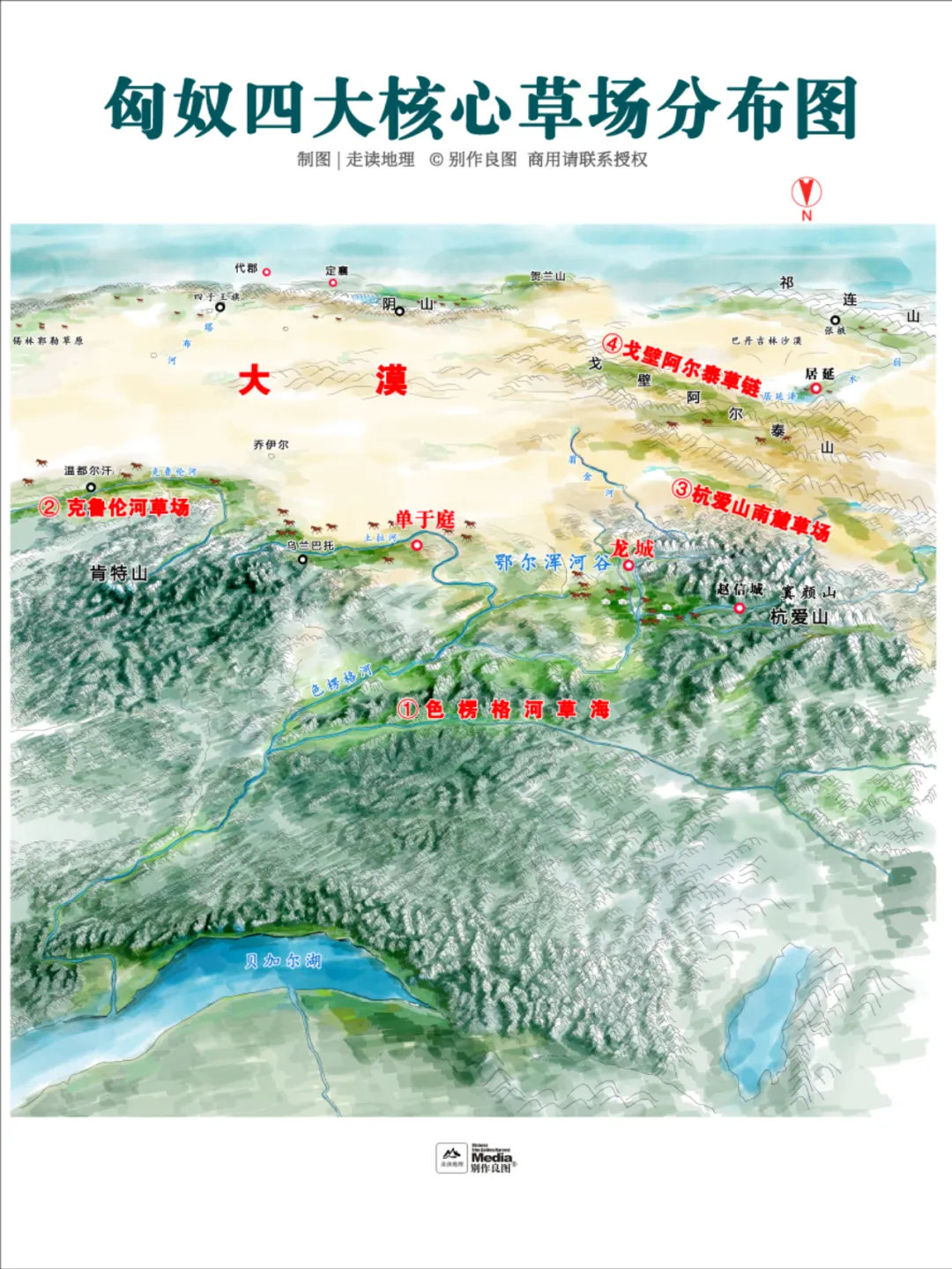

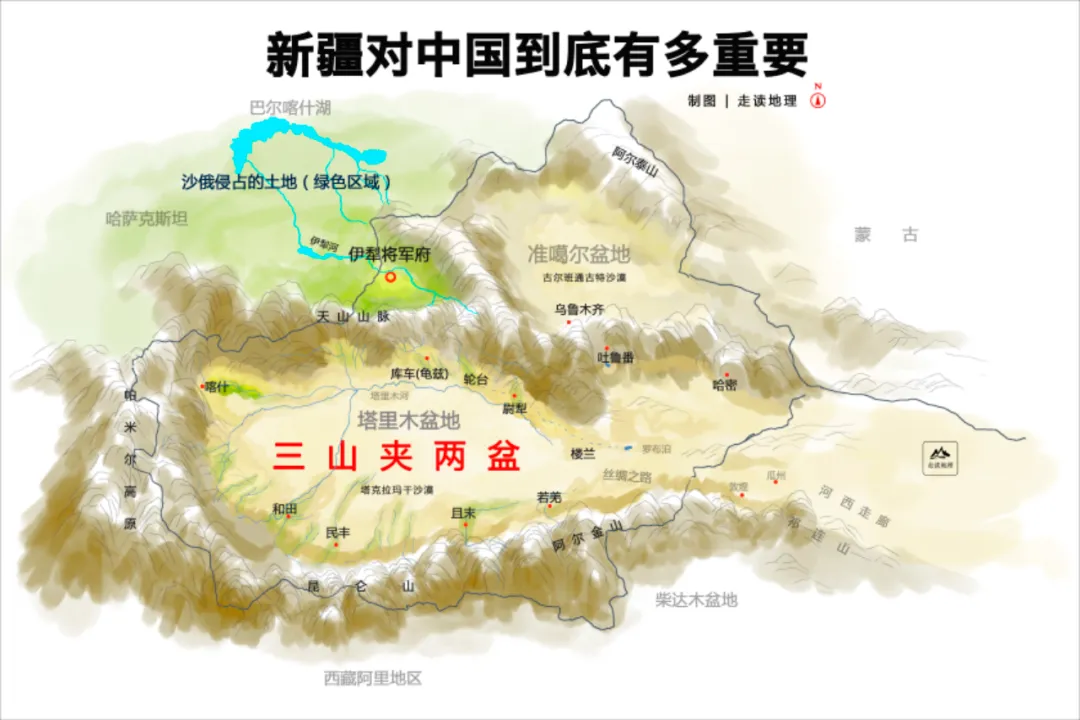

160万匹马,300万只羊,总畜牧460万,需要多少草料才能养活呀?

我们都知道,草原草原,可是你看地图,匈奴大面积都是戈壁大漠,哪来那么多草场?尤其在失去阴山以南的河套地区以后,他们凭什么还能如此霸气?要知道河套地区总面积将近25000平方公里,相当于三分之二个台湾岛,4个上海市,不小呀。

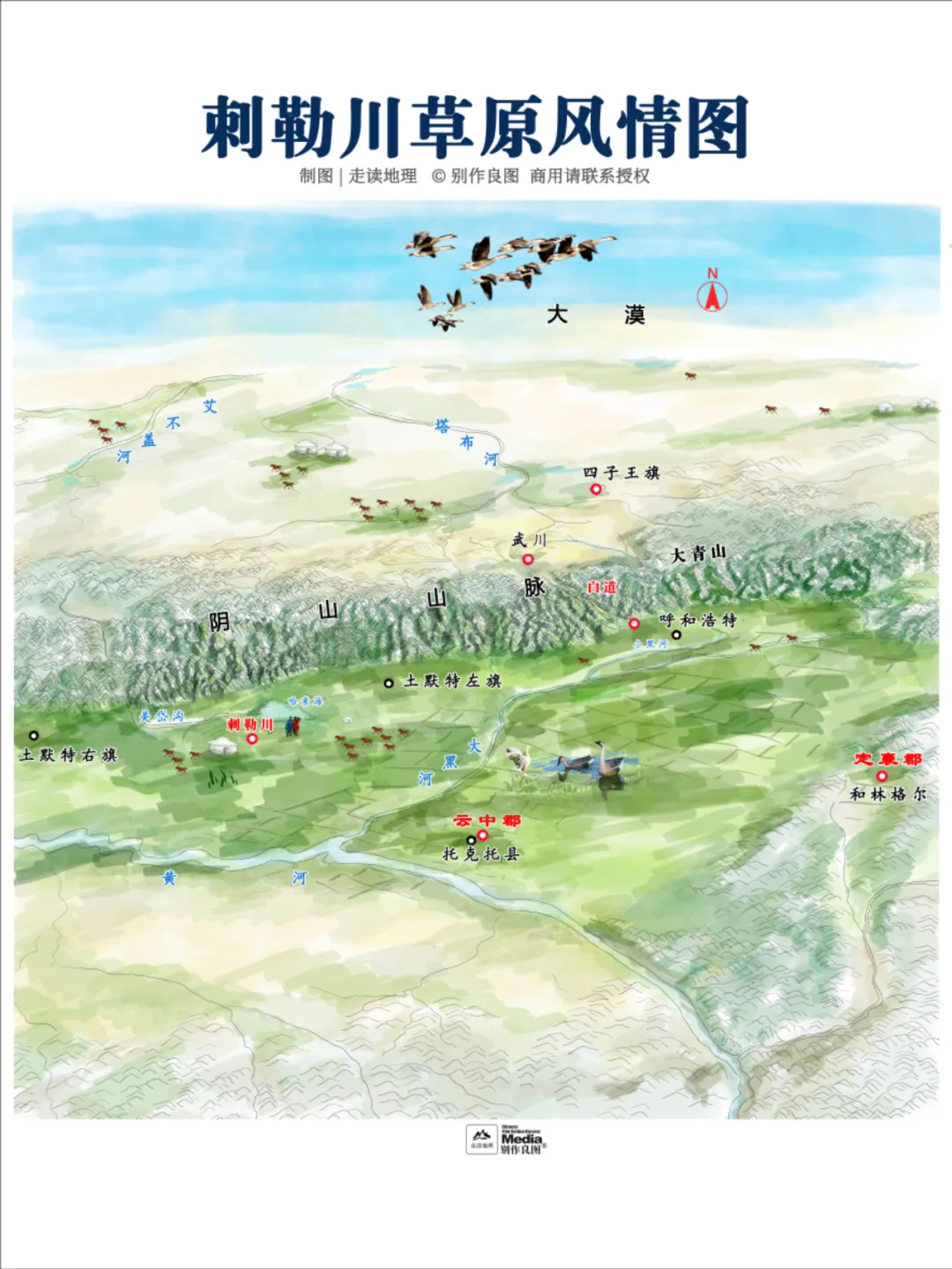

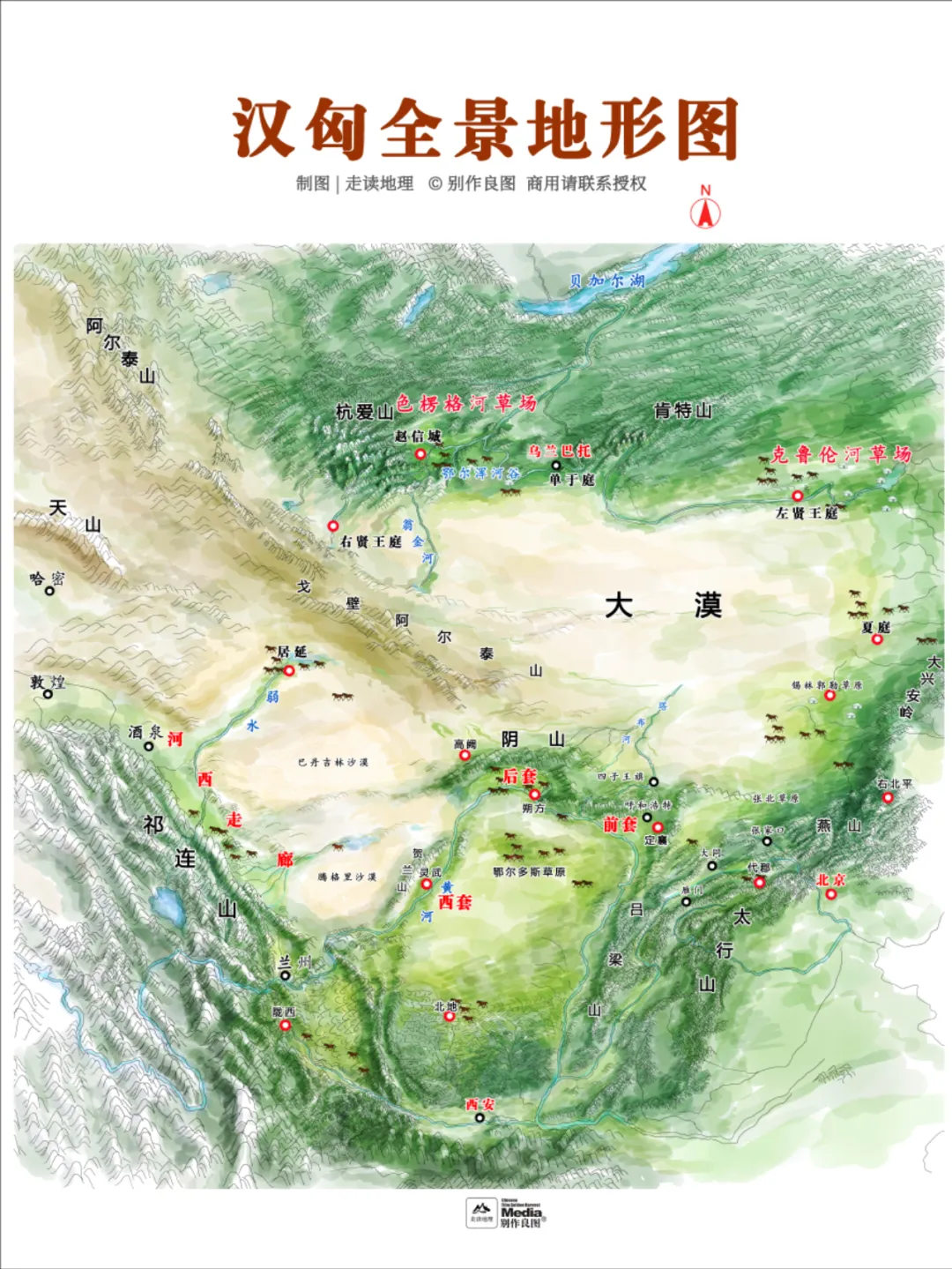

对照地图看看:河套分为前套,后套,西套,前套就是呼和浩特一带的土默川平原,古代也叫刺勒川,还记得那首诗不。后套是巴彦淖尔和包头一带,西套就是宁夏平原

按照一平方公里养5只羊计算(学界共识:5-15羊单位/km²),河套能养活12.5万只羊,取中间值10只算,就是25万只羊。也就是说,河套地区的羊产量接近匈奴总产量的十分之一。怪不得,丢掉河套地区,匈奴人很是不甘。(顺便叨一嘴,我说的这些数字,不是信口开河,都是有专业论文支撑)

照此推算,匈奴至少还得有9个差不多河套规模的草场,那这些草场都分布在哪呢?

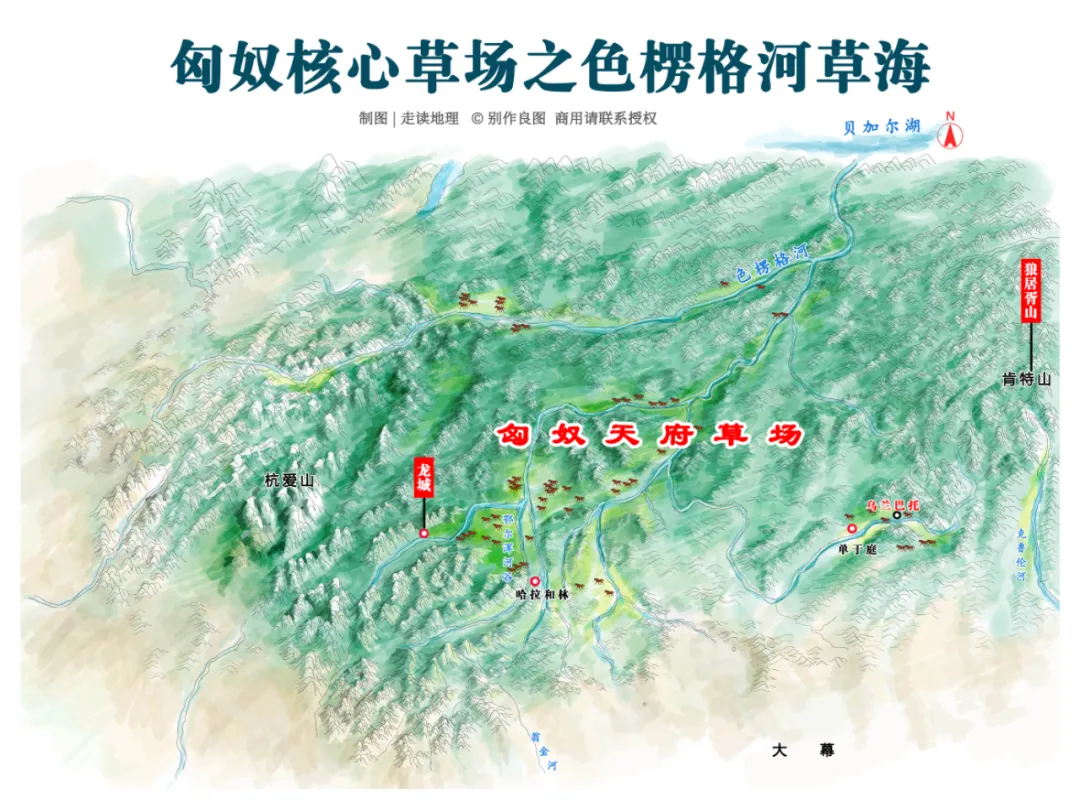

色楞格河草场

先了解一下色楞格河

色楞格河,这是发源于杭爱山(古称燕然山)的一条河,支流众多,虽然主源在杭爱山,但是也不乏肯特山(狼居胥山)的支流,我们看蒙古国地形,以首都乌兰布巴托为中心,左右分别是杭爱山和肯特山,而色格楞河坐收两大山系余脉,最终流入贝加尔湖。可以说这是蒙古国的母亲河,如同黄河一样重要。

色楞格河流域面积达42.7万km²,可利用草原比例:40%(冲积平原与低山草原)实际牧场面积约17万km²,这也是单于的核心控制地,相当于8个河套平原,注意是纯粹的草场。要知道河套地区25000km²,实际上还包括少许荒漠。比如黄河边缘的库布齐沙漠和乌兰布和沙漠等。看到这里,你就知道,匈奴叫板大汉的底气所在,人家的核心草场,一个顶十,这才是匈奴“天府之国,匈奴的生命线。

在这里尤其值得一提的是鄂尔浑河谷草场,鄂尔浑河是色楞格河的上游支流,也是匈奴龙城所在地,龙城是什么地方,就是匈奴的宗教圣地,主管 祭祀和重要的典礼。

匈奴有两个中心,一个是龙城,管宗教祭祀,当然也包括处罚不听话的部落首领或任命新的单于等(河西之战时,休屠和浑邪王打败战,就被大单于约去龙城开批判会),相当于中组部,成吉思汗时期的库里台大会,也是在这个地方举行(彼时叫哈拉和林)。另一个是单于庭,管行政,驻地在今天的乌兰巴托一带。

从龙城所在地可以看出,鄂尔浑河谷绝对是黄金地带,首先是地理条件好,水草丰茂,降雨相对充足,主要是北大西洋和北冰洋的气流辐射,而南边的大漠刚好是两大洋(北大西洋和太平洋)都够不着的地方。太平洋残余水汽最多到河套。也就是阴山。所以说,大漠是两洋不管地带,匈奴正是利用这道天然屏障和汉朝死磕200年。

话说回来,17万平方公里草场,按照(5-10羊单位/平方公里)算,那就是170万只羊呀。达到总产量一半以上呀,折算成马匹,可养活28万匹马,(5-7只羊养一匹马),按马羊一半一半折算,那也是10万匹马和80万只羊。绝对是战备级资源。怪不得这块地方被大单于死死抓住手里。

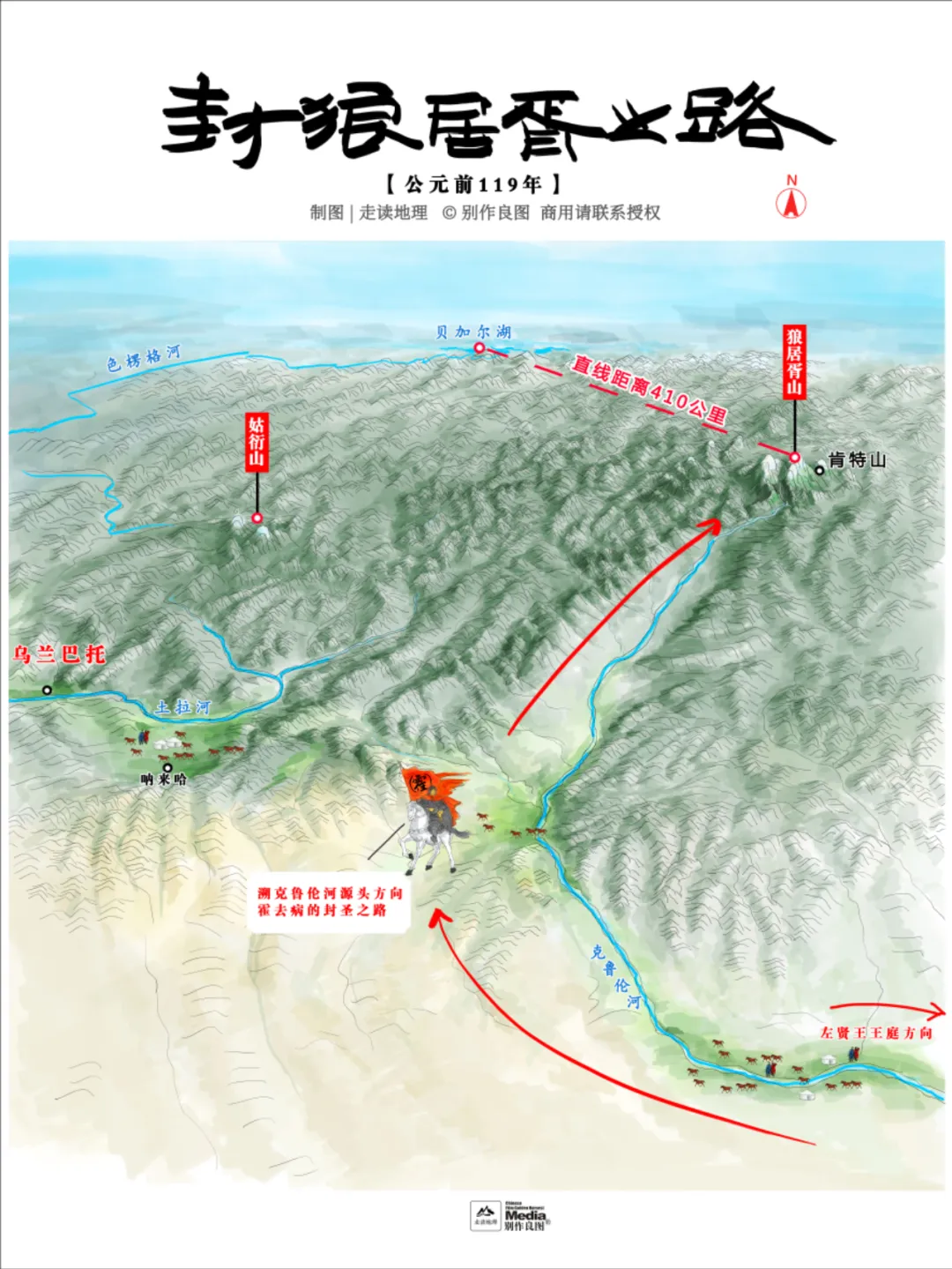

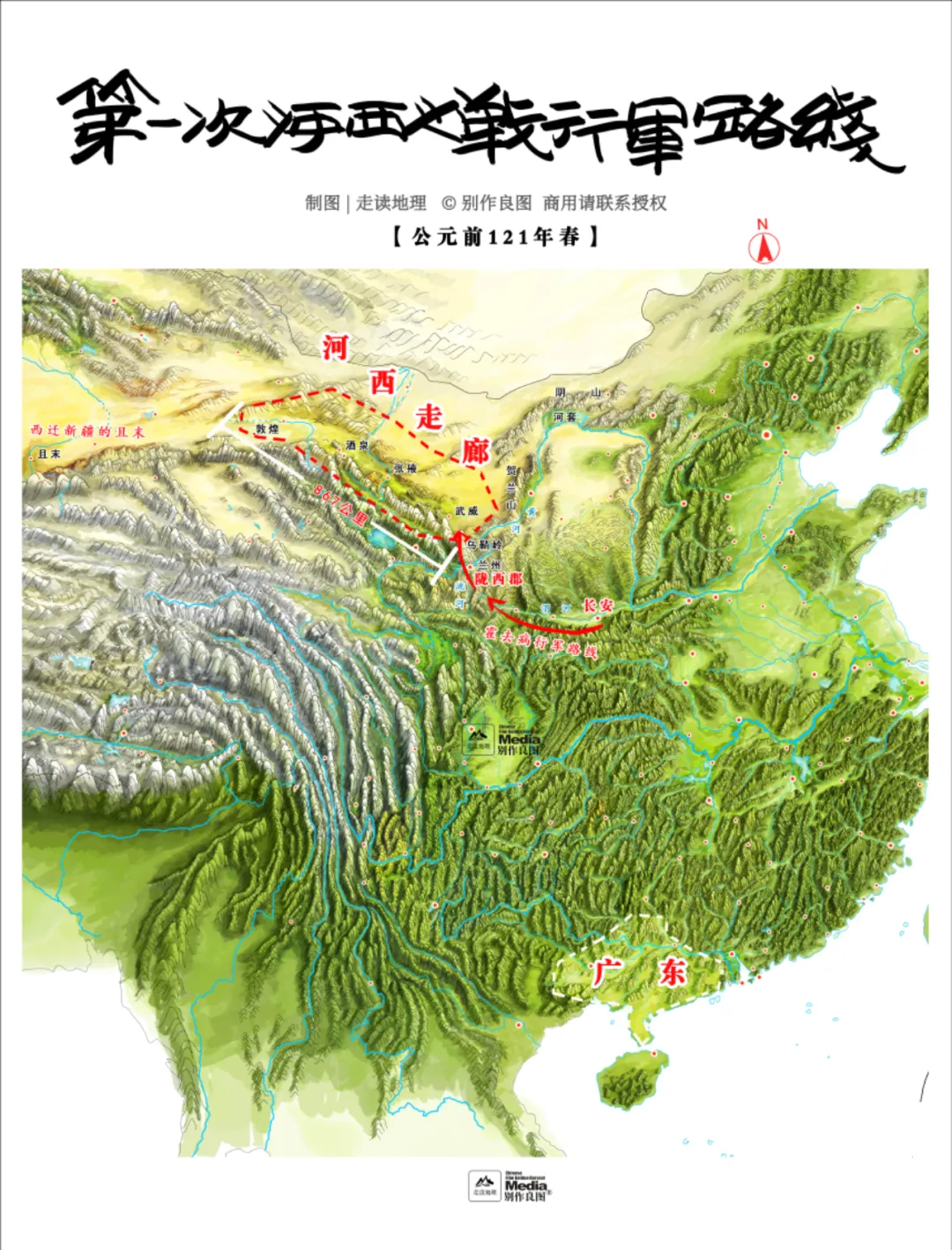

看到这里,你就明白了,为什汉武帝要发动漠北之战,而且把全军精锐都装备给霍去病,就是想一举端掉单于核心力量。因为前几次:河南之战,漠南之战,河西之战(右贤王部),都没伤到单于的主力,打来打去,都只是伤人家点皮毛,更何况杀人一千,还自损八百。

关于匈奴军力分配上篇讲过,此处略

克鲁伦河草原

就是发源于肯特山(狼居胥山)一条河,支流虽没有色楞格河多,但流域长度能管匈奴半壁江山。你看,从乌兰巴托附近向东流,一直到到呼伦贝尔大草原,最东到大兴安岭,最后汇入黑龙江,沿河草场面积超过7万平方公里,相当于两个台湾岛。想想两个台湾岛这么大地方都是草原,是不是很震撼。

事实上,这片土地还包括今天的锡林格勒草原等部分地区。

7万平方公里,产羊可达70万只,折成马匹,也能有7-10万匹,这也是妥妥的战备资源,这块地是左贤王的地盘,左贤王和右贤王虽然平级,但是左贤王因为更靠近单于庭,一般都是单于的亲近人员担任,或子弟,或亲朋。漠北之战为什么要分兵两路,就是为了夹击他们包饺子。结果单于西移了,最后霍去病把左贤王连根拔掉。斩杀7万人。

杭爱山南麓草甸

这块草甸也不小,有2万平方公里,东西跨度700公里,南北30-50公里,西到阿尔泰山脚下,东到翁金河,这块草甸主要靠雪山融水,没错,主要是杭爱山雪山融水,少许降雨,还有一部分是阿尔泰山融雪,虽然不是连片草场,但是面积大,跨度长,而且处于两大山系之间,较隐秘,2万平方公里草场,也有20万只羊或5万匹马,也算得上战略级资源,这是右贤王的辖区。漠北之战,右贤王战力基本没受损,可以说,为匈奴保存了实力。

戈壁阿尔泰绿洲链

绿洲分布:12个主要绿洲群(巴彦扎尔嘎朗、察干图鲁特等),单个绿洲面积:300-800km²,总面积约0.6万km²,其他漠南阴山北麓还有些零星的草原就忽略不计。

匈奴四大牧场总面积约为26.6万平方公里,集中了漠北草原最优质的水草资源。所以说,养活300万只羊和160万匹马,应该问题不大。

好了,再来看看“兵源广”

匈奴人全民皆兵,控弦30万,那么动员潜力至少有60万,按照"五口一兵"模型(葛剑雄《中国人口史》),总人口约150-180万,而非传统认知的300万。

日本学者内田吟风考证:匈奴鼎盛期实际控制人口(含附属部族)约200万,其中核心匈奴人口仅70-100万(《北亚史研究》)。

就按按200万算,与大汉3600万人口相比,不到大汉的百分之五。单论人口,匈奴确实没有优势,但是匈奴胜在都是骑兵,一人二马,甚至三马,机动性性强,飘忽不定,加上人家主场作战,有地缘优势。

你想,匈奴正常来说,绝对不会和大汉打阵地战,消耗战。这不符合人家的战略。匈奴南下,都是偷袭掠夺,抢了就走,打的赢就打,打不赢就跑,利用沙漠草原,没有参照物,大打行踪不定牌,等到你消耗差不多时,再出来迎头一击。

你可能会问,匈奴人口少,连年征战,兵源折损,补给怎么解决呢?(漠北之战,霍去病斩杀7万人,这不是小数目呀)

是呀!怎么办呢?

直接去周边部族拉壮丁。没错,补给基本靠抢,依靠自然繁殖补给,多则一二十年,少则数年。等不及。

据史料记载,周边的丁零就是贝加尔湖一带,乌桓,大兴安岭周边,还有河套地区的汉人,都是被抢的对象。按照匈奴的规矩,每损失1万人,就要到周边掳掠3万人口(按30%可转化为兵源计算),也就是抓3个人,至少有一个是男子,而且年龄在15-60岁之间。

史料:

公元前121年河西之战后,匈奴强征丁零15-60岁男子"尽为甲骑"(蒙古国《阙特勤碑》铭文佐证)

公元前129年掠渔阳郡"所得人畜财物以百万计"(《汉书》)

这里没有标明具体人数是多少,从百万计这个描述,应该不在少数。

我们来拆解一下匈奴骑兵构成:

60%,18万为匈奴本部骑兵,他们的装备很高级,复合弓、青铜短剑,马术精湛(诺彦乌拉墓葬出土马具印证)

25%,7万左右为丁零和乌桓兵,充当轻骑兵与步兵,居延汉简载"胡骑中有赤帻者,乃丁零种"

剩下15%,大约4万多人为汉人,《汉书·李陵传》载匈奴"有敢战汉卒数千人,当然战时汉人是和其他兵源混编在一起,防止整编反戈。

最后看看“幅员广”

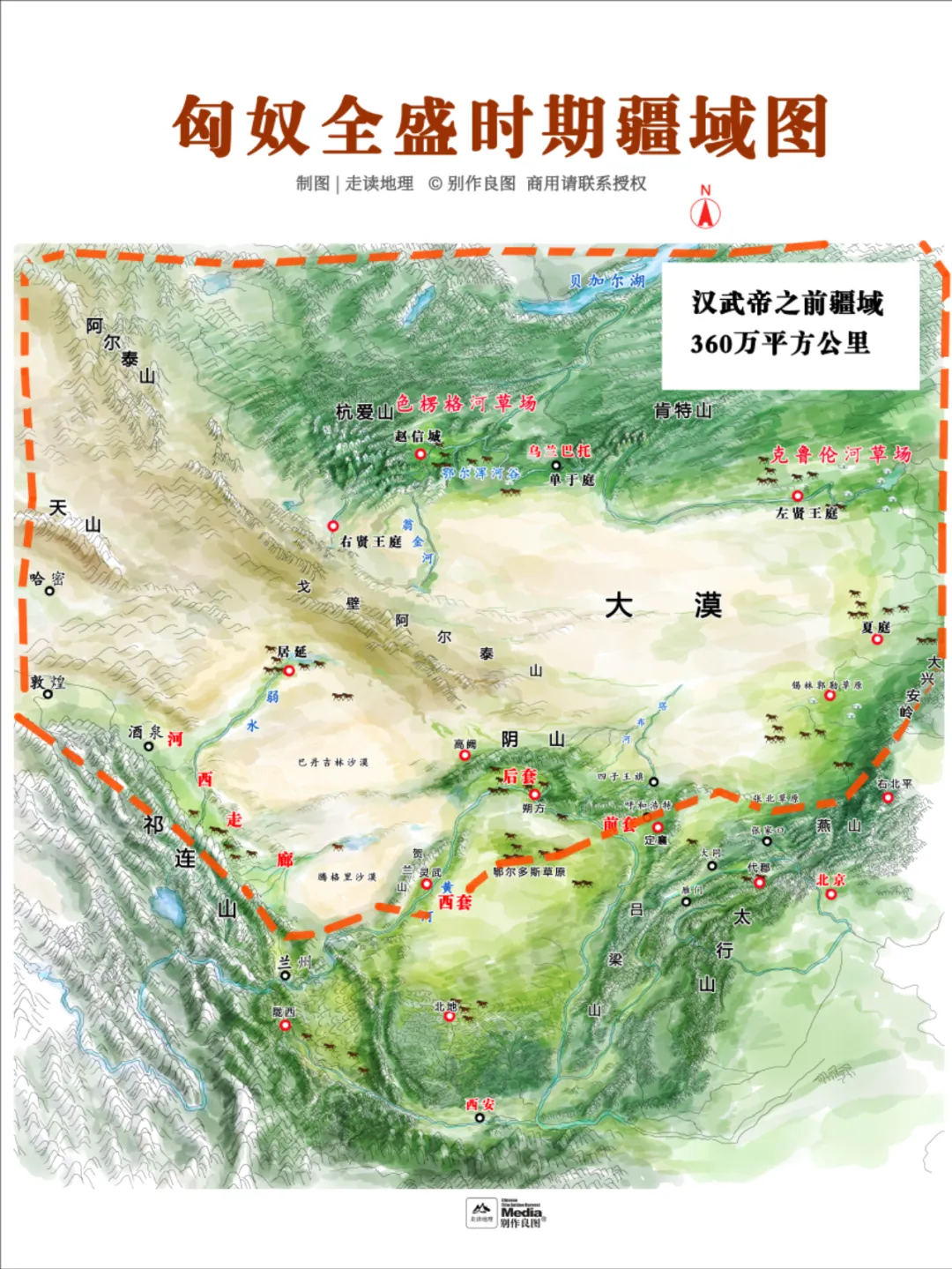

西汉时,匈奴到底有多大呢?

匈奴全盛期面积360万km²(相当于4个内蒙古),这是在卫青收复河套之前的地盘,都有那些地盘呢

前期(卫青收复河套前,前141-前127年)

东界:大兴安岭(控制乌桓、鲜卑部族)

西界:天山北麓(威慑西域三十六国)

南界:河套平原(河南地,今鄂尔多斯高原)

北界:贝加尔湖以北(丁零部族臣服区)

实际控制面积约340万平方公里(含河西走廊)也就是说,汉武帝之前,匈奴基本掌控祁连山、阴山、燕山以北广大地区,也即是说,黄河以北最优质的草场都牢牢控制在匈奴手里,这意味着最好的战略资源——战马,都控制匈奴手中,所以在汉武帝之前,汉朝非常被动。在加上河西走廊也在匈奴手里,所以东西方贸易也被匈奴垄断。

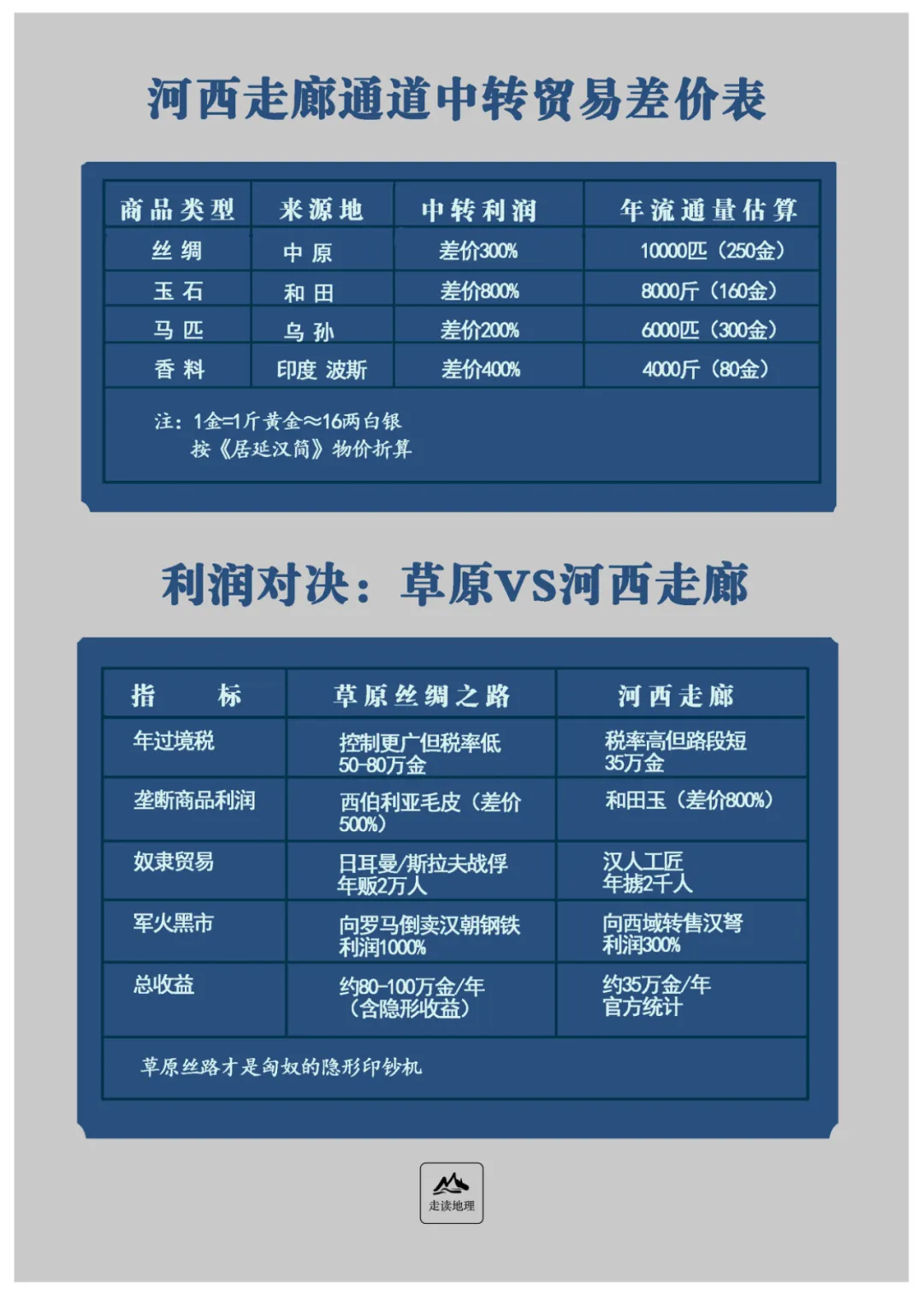

不要以为这条贸易通道不重要,看一组数字,你就会惊叹;

匈奴控制河西走廊期间,年综合收益约合35万金(5.6万斤白银),

这笔钱是怎么来的呢?

简单说,就是中间商赚差价。

当然也不排除拦路打劫的可能性。公元前138年劫杀月氏使团,获"金器千斤、丝帛万匹"(《史记·大宛列传》)同时针对未缴税商队:直接没收,年均没收货物价值5万-8万金。

那35万金是什么概念呢?

相当于汉朝鼎盛时期一年财政收入的1/3(汉昭帝时年入100万金)。可以说这笔巨款,使得匈奴能维持30万骑兵、威慑西域诸国,并对汉朝形成长达70年的战略压制。

你看,匈奴借着河西走廊卡脖子,西边要挟西域诸国,南边钳制汉朝,可谓两头吃。从这可以看出,河西走廊就是那个时代的马六甲海峡。只要占据重要通道,不分古今,贸易的刚需都会让你富得流油。难怪汉武帝在打完河南之战后,马不停蹄打河西之战。

事实上,人家还有一条专属的贸易通道,那就是草原丝绸之路,那个利润没有河西走廊丰厚,但是胜在是专属。有多少每年80万金,是河西走廊的2倍,汉武帝夺河西走廊就像抢了匈奴的支付宝,但人家真正的瑞士银行账户在草原丝路!

当卫青霍去病在漠北砸锅时,匈奴贵族正躺在克里米亚数金币,游牧帝国的商业头脑,比中原想象的恐怖得多!

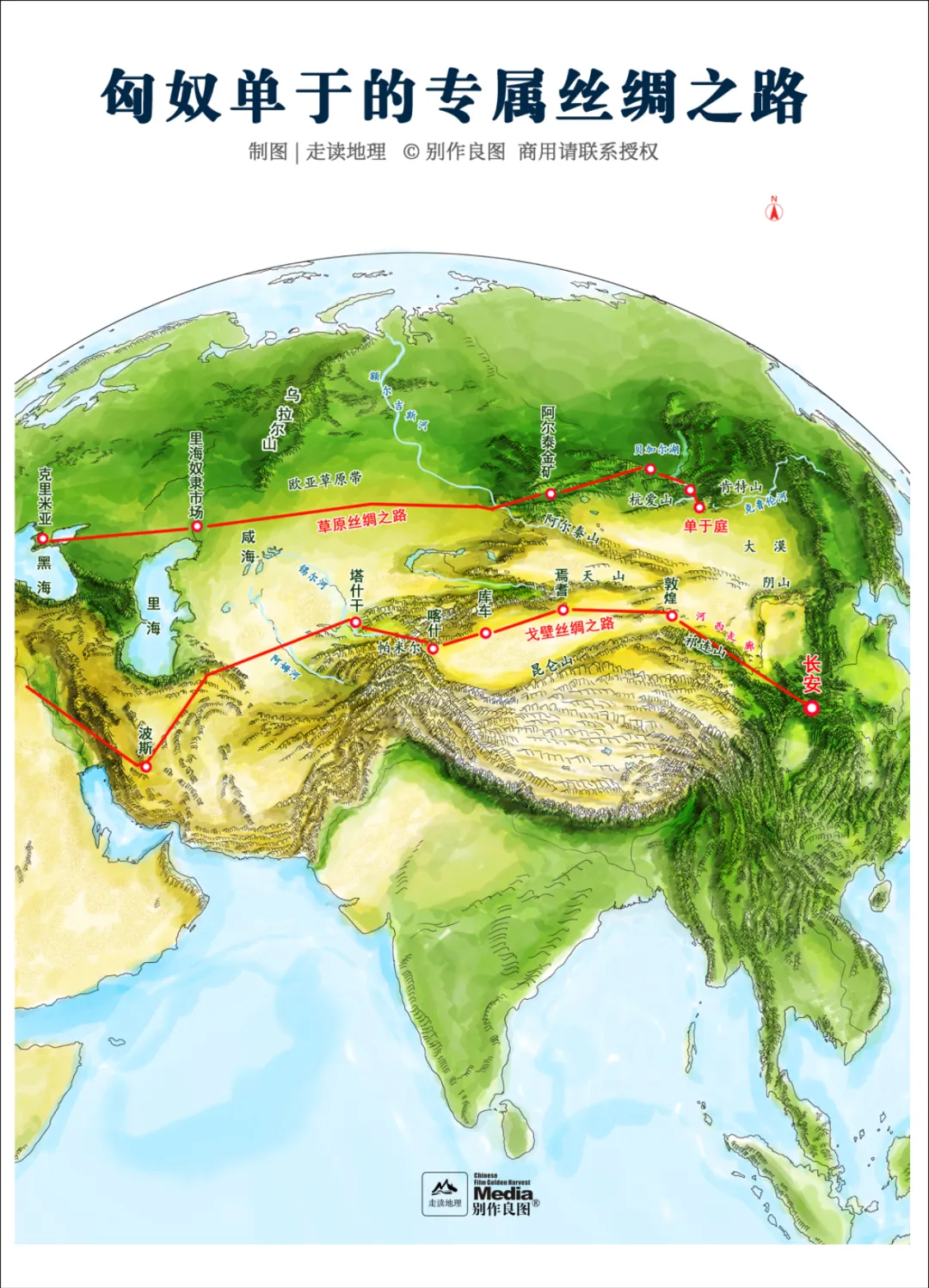

看看这条草原丝路的节点:

单于庭(蒙古国)→ 杭爱山垭口 → 色楞格河渡口 → 贝加尔湖南岸 → 阿尔泰山北麓 → 额尔齐斯河谷 → 里海北岸 → 黑海北岸(克里米亚)

关键节点:

杭爱山垭口:匈奴骑兵收"过山费",商队需献10%货物

阿尔泰山金矿:匈奴在此强征矿工,年产黄金3000斤

里海奴隶市场:用汉朝丝绸换日耳曼战俘,1匹绢换3个壮丁

自从匈奴失去河西走廊和河套地区以后,匈奴实力有所下跌,但是核心实力还在,一是核心生命线,鄂尔浑河谷,这条河谷东西长300公里,可隐藏20万骑兵,二是克鲁伦河谷,700公里宽,这两条河谷,如同匈奴的长江和黄河。

加上漠南漠北中间隔着500公里的大漠,他们有恃无恐地南下抢掠。边境一带成为匈奴的“人畜取款机”一次劫掠不多不少。打吧!又划不来,因为你组织几千人的队伍去追几百人的“抢劫犯”,最后连个影子都没见到。

一次,两次这样,还能自我安慰,多几次绝对奔溃。就算不奔溃,朝廷财政也吃不消。战争就是印钞机。这种战争消耗远远大于收益,那还打个毛线呀。

你看,匈奴就是看准你大汉软肋,避开大汉的正面开战,只需持续制造边际成本高于收益的消耗战。就能持续恶心大汉。这种看不惯又弄不死的状态,让草原和中原对峙了千多年。

那匈奴有没有软肋呢?

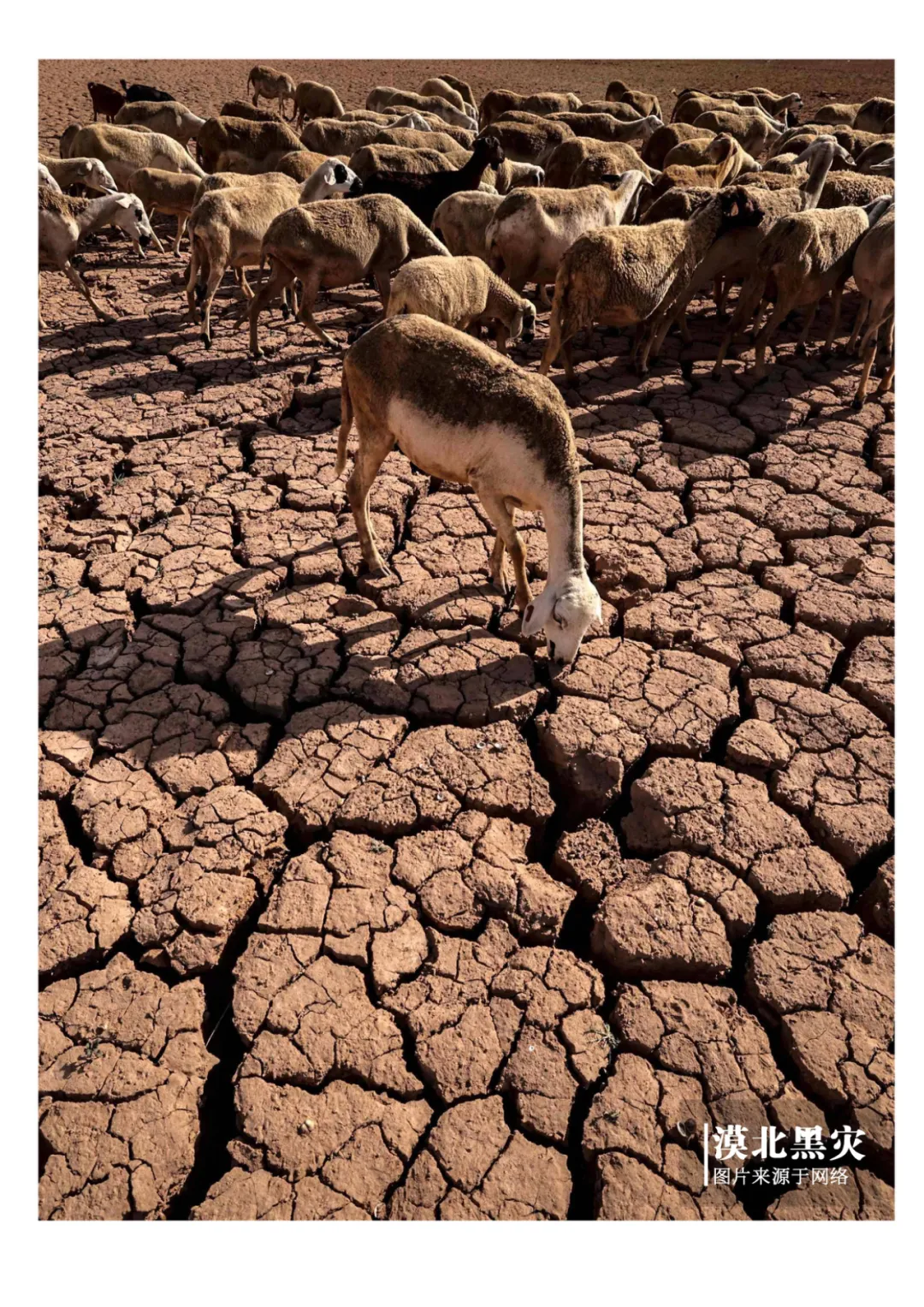

有,就是白灾和黑灾,什么是白灾,就是雪灾。匈奴的雪灾有多恐怖?

暴雪一口气能埋了蒙古包,积雪厚到骆驼都只剩个脑袋在外头晃悠。羊群想刨口草吃?雪层硬得跟水泥板似的,牲口能把蹄子刨出血也啃不到半根草!这样一来,饿疯的牲口直接啃同伴尸体,连最强壮的马都饿得站不稳。如果此时牲口怀孕,那直接流产冻成冰疙瘩。不消半月:整个部落的牲口减半!

那黑灾又是什么呢?

与白灾恰恰相反,就是整个冬季不下雪。

你以为草原冬天没雪是好事?大错特错!这他妈比下暴雪还恐怖一百倍!

看看"黑灾"有多黑:

没雪的冬季更干燥,牲口喝不上水,像被掐住脖子一样,每天活活渴死3%。开春一看,草场干得跟水泥地似的——草都死绝了!最阴险的是冻土黑漆漆吸热,骗得草籽提前发芽,转头又被冻死,简直杀人诛心!

"遇上黑灾,十头牲口死九头"

和白灾比谁更狠?

白灾像急性病:雪太厚还能刨雪救命,黑灾是癌症晚期:眼睁睁看着牲口成片死绝,三年都翻不了身!

这才叫真正的"黑"!

史料:

公元前104年冬:特大暴雪(白灾)导致"畜产死者十之六七"

公元前103年春:黑灾使剩余牲畜渴死20%

面对白灾黑灾怎么办呢?

通过杀婴、老人自动离群等习俗(《史记·匈奴列传》载"壮者食肥美,老者食其余"),维持人畜平衡。

当然,还有一条路,就是南下抢掠。

史料:

公元前104年冬:右贤王部南下朔方郡掠夺粮仓。

前103年秋:单于亲率14万骑入定襄、云中

你看,活下来的牧民要么易子而食,要么拎着刀南下玩命。要么冻死饿死,要么被汉军砍死,横竖都是个死!汉武帝打匈奴最狠那几年,正巧连着三场白灾。

不知不觉写了几千字,我如此详细的分析匈奴,只想说明一点,不是人家非要南下掠夺,而是生存所逼,有酒有肉,温饱无虞,谁愿意把脑袋别在裤裆上。

站在中原角度,边关百姓辛辛苦苦几十年,匈奴这一抢,那也是一夜回到解放前。汉匈两家,都是穷苦百姓,我们在怜悯草原兄弟的惨境的同时,也会想起边关百姓的苦楚。耳边会不自觉响起:但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

可是你有没有想过,哪些当兵兄弟的境遇,“铁马冰河入梦来、古来征战几人回”。多半倒在大漠。历史总爱在竹简上刻写英雄史诗,可那些普通士兵的命,却像被风吹散的沙子,没人记得。当“卫霍”在未央宫接受封赏时,不会有人掀开大漠沙砾下的白骨,可怜无定河边骨"。

为什么生存的尊严,必须用他者的尸骸来垫高?

草原和中原打来打去,到最后,到底谁赢了?

-3-

汉匈背后的地理杀局"水汽暗战"

你发现没有?汉匈百年争端,表面看,是中原和草原的武力角逐,实则是两大水汽暗战"。怎么理解呢?

匈奴当年能和大汉掰手腕的致命杀招,正是老天爷赏的"地理外挂"。那片横亘在两大帝国之间、相当于北京到郑州距离的戈壁荒漠,在冷兵器时代就是一道活人禁区——任你百万铁骑,进了这700公里的"死亡结界",人马都得被蒸成肉干。

但匈奴漠北根据地靠山——杭爱山脉,就像块巨型磁铁,把远道而来的北大西洋水汽全部截胡。当湿润气流撞上西北坡时,瞬间被榨出所有水分,硬生生在苦寒之地造出个"塞上江南"——几十万平方公里的草场绿得发亮,养活了匈奴人的百万战马。而山的南坡就成了"被榨干的抹布",热风卷着沙石直扑戈壁,这就是地理课上常说的"雨影效应"。

什么是雨影区,就是湿润空气爬山后出汗,到了山背就没水,不仅没水,还吸水,如果这股气流持续时间长,那山背面就会被吸干,寸草不生。

更绝的是,匈奴人做梦都想抢的河套平原,背后站着另一位"水汽大佬"——太平洋季风。这股湿润气团跋涉千里穿越山西高原,冲到阴山脚下,把最后的家底全砸在河套地区,转身就把北坡变成干旱区。两大洋的水汽就像被层层扒皮的过路客,等飘到大漠中心地带时,如同火一样,炙烤大地(俗称焚风)。

于是历史舞台就被自然之手摆成了生死局:南边是喝着太平洋水汽长大的农耕帝国,北边是吸着大西洋湿气养膘的游牧强权,中间夹着个滴水不进的巨型沙盘。汉匈百年拉锯看似是骑兵与长城的较量,实则是两大水汽军团隔空斗法的"代理人战争"——谁能让自家"水神"多争口气,谁就能在生存游戏里笑到最后。

事实上匈奴的白灾和黑灾都与这两大水汽有关。

当北大西洋水汽支棱起来发疯,杭爱山就成了帮凶。暖湿气流在西北坡被榨出最后一滴"水份存款",化作暴雪狂砸蒙古北部。积雪深得能埋了蒙古包,这就是游牧民族闻风丧胆的"白灾"。羊群刨不开冰甲,马匹踢不碎雪壳,牧民只能眼睁睁看着牲口成片饿成冻干。

可要是大西洋水汽闹罢工,太平洋季风又偷懒,整个蒙古高原立马现出"黑灾"真容。本该盖着雪被过冬的草原,裸露出焦黑的草茬。河道干成龟裂的土沟,井水枯得能点火,牲畜连口泥浆都舔不上。更绝的是,这种"天地不仁"的杀招专挑开春发难——母羊临产没水喝,接羔季直接变殡葬季。

说到底,这片被两大洋水汽当皮球踢的高原,活脱脱是个"气候人质"。年年都在赌命——押对了风调雨顺,押错了尸横遍野,这哪是放牧?分明是在跟龙王玩俄罗斯轮盘!

—4—

汉匈对抗有哪些值得后来王朝深思的地方

汉武帝想毕其功于一役,彻底消灭游牧族群,这是不现实的,正如野火烧不尽,春风吹又生。

那怎么办呢?

东汉的做法是文化切割,既然硬推毁不行,那就软切割。

公元48年,匈奴内部分裂,东汉瞅准机会,把南匈奴接过来,安排在河套地区,还给他们送粮食,让他们当“边防打手”。这波操作,直接把匈奴一分为二,南匈奴成了汉朝的“小弟”,北匈奴就孤立了。

公元89年,窦宪带4万杂牌军(匈奴+羌族+乌桓),把北匈奴干到欧洲,顺手引发罗马崩溃——这波"祸水西引"比汉武帝烧钱打仗划算一百倍!

当东汉高枕无忧以为匈奴会死心塌地看门时,结果人家组团来中原反收购。五胡乱华,整整300年乱世,直到隋唐再度统一,可是统一以后,最棘手的问题,还是怎么解决北边游牧族群的问题。

隋朝一直没有解决,导致北边的突厥做大,隋末乱世时,突厥还到处扶植乱军,当天使投资人。好等上市之后割韭菜,狠赚一笔,就连大唐老李家都曾接受过突厥的投资。

那唐又是怎么对付这个昔日的投资人呢?

直接干掉投资人。李靖带人半夜踹了突厥总部大门,把对方CEO绑来长安喝茶(阴山突袭),然后给游牧部落做思想工作,说华夷一家,不分彼此。再然后给中层发offer:你们部落现在都是大唐分公司,年终奖翻倍(羁縻州制度)。

最骚的操作是给突厥高管发大唐绿卡,让突厥王子在长安读EMBA,契丹猛男当保安队长(阿史那社尔这类蕃将)。这一招,直接把突厥的精英阶层给同化了。

但是,(可怕的但是来了)

表面看着是民族大团结,结果:

安禄山这胡人打工仔,混成华北片区总经理,同时挂好几个分区总经理,手握重兵还掌握财政大权(节度使制度),反手就把总公司给掏空了(安史之乱)。这就暴露出大唐管理层的BUG:制度放权过头没留后手(藩镇武装失控)。

怎么办,吸取教训,结果矫枉过正,宋朝把什么权力都上缴,军权、财权都归中央,地方屁大点事都要请示皇帝,结果金朝打到家门口,把皇帝都掳走了,还在讨论,军官的指挥权该不该交给武将。一个不让听得见炮响的军官做决策的皇帝,不是一个好画家(宋徽宗)。都说宋朝的武力值差。实际上是,兵不知将,将不知兵。将没有充分的主动权。

为什么后来岳飞能打,那是岳飞自己的兵,都是岳飞一步一步带出来的。所谓“撼山易,撼岳家军难”。还有后来的戚继光,戚家军,都是这个道理。

你看,中原王朝怎么变换方式,到头来始终解决不了北边这把锋利的刀。拿刀柄,要他去砍别人,周边貌似也没有值得砍的人,你看,南匈奴人给东汉看门,要是东汉不发工资,他们不可能去更北边的大漠找北匈奴要钱呀。抢劫也要找有钱人呀。北匈奴,穷鬼一个,谁找他呀!肯定是往南去长安。

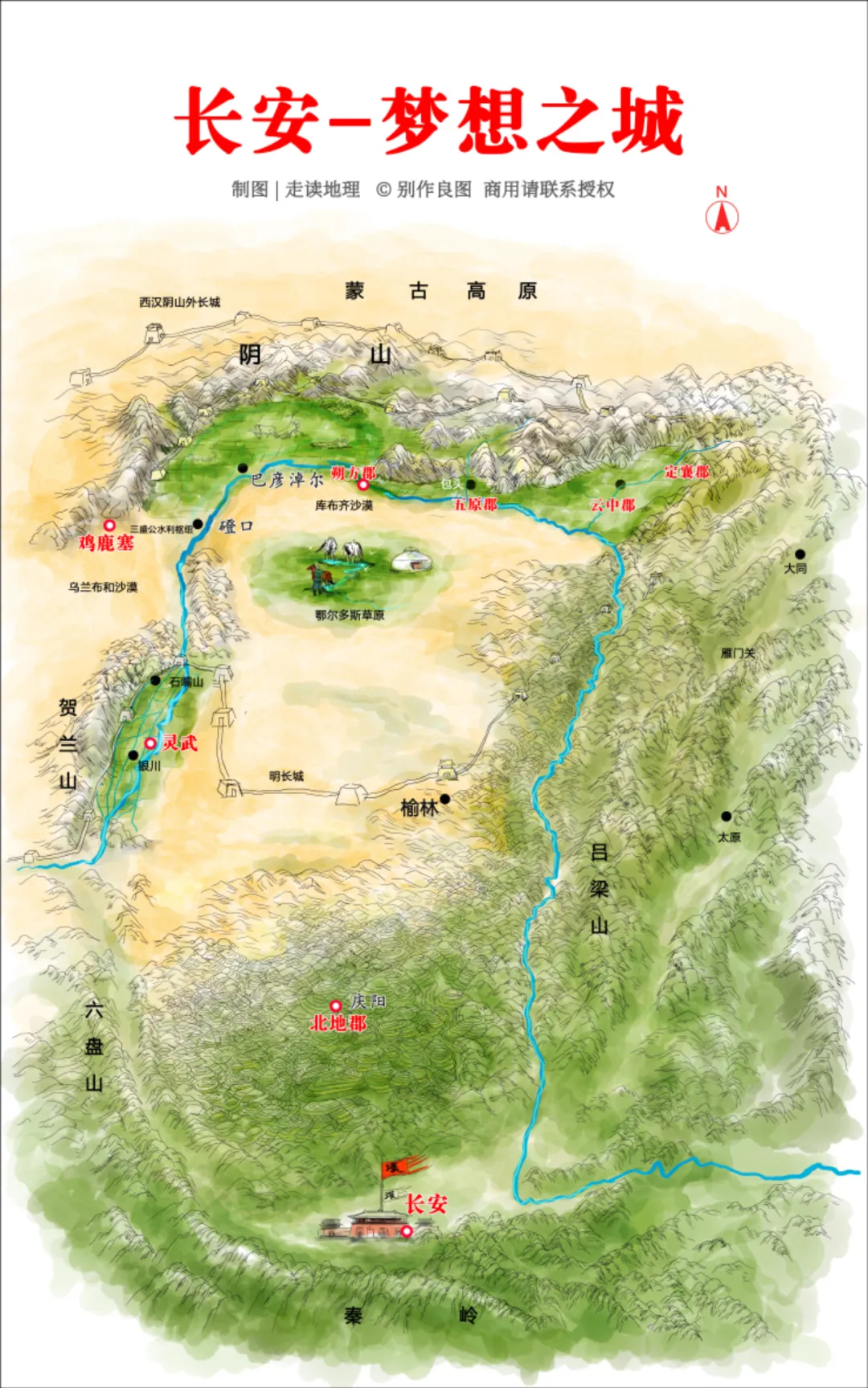

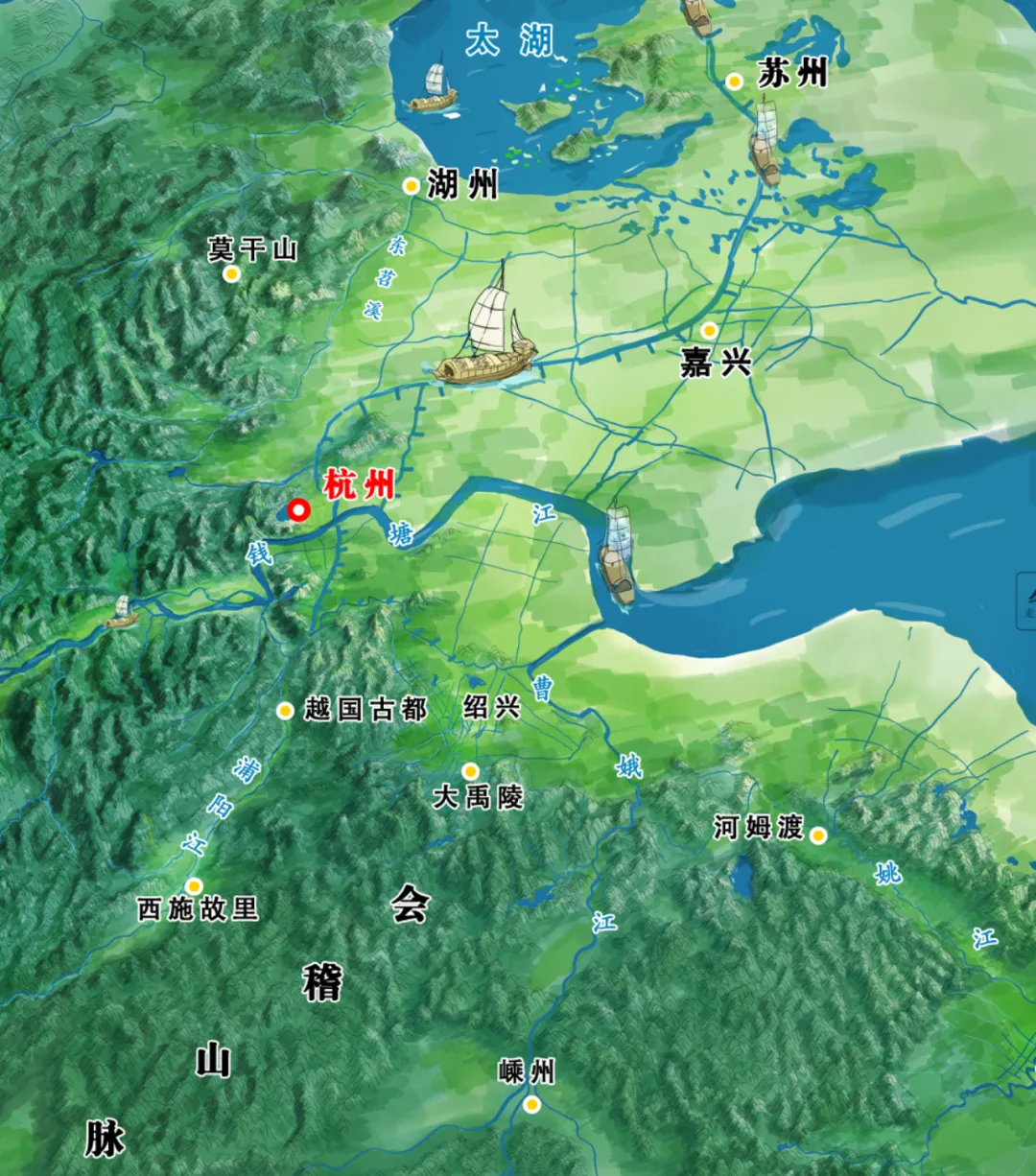

所以你看,2000年来,打来打去,最后都是边疆入主中原,长安永远都是草原青年的梦想之城",草原武士的终极理想是混个北京户口。用现在的时髦语,就是“内卷”,有学者称之为“漩涡模式”(赵汀阳)

真正的中原,早已不是黄河中游那帮纯正的土著后代,而是汉匈混血的后代,而汉匈混血的后代过一段时间,又要被北边的新的族群血洗,混上加混,也就是说,秦汉以后,从五胡乱华到隋唐崛起,再到元明清其实是不断混血的过程。所谓华夏文明,其实是华夷混血的文明。而夷一直充当对手。

也就是说,华夏文明,是“夷”用最狠的招逼着“华”前进。一旦北边没有了夷,或夷被华全部消灭,那华也不“华”丽了。看看大清,入主中原后,北方的蒙古也基本同化了,满蒙联姻一家亲,结果就躺平,不思进取,直到1840年,英国人从海上敲开中国大门。

你看,没有天敌的文明,终会死于自我膨胀!

而匈奴,是中原王朝第一个最尊贵的对手,没这群草原狼天天放血,大汉早废了!

想想赵武灵王,被匈奴打服,搞出"胡服骑射"——中原人终于学会穿裤子打仗!战斗效率提高几个档次,再也不用拖泥带水的打仗了。

想想霍去病,只是在14岁时跟随舅舅卫青出一趟差(参与河套之战),就嗅到匈奴心法——运动战(闪电战原型)。这算不算匈奴人给汉朝上了一堂军事MBA课程 。霍去病学成归来时,一度还嘲笑舅舅太死板,放不开。

所以你看,没有匈奴这把刀架脖子上,汉朝可能围着黄河中下游这一亩三分地,老婆孩子热炕头。哪有汉武帝开疆拓土2000公里的壮举,要知道,正是汉武帝在2000年前就把边境推到葱岭(帕米尔高原)这一行动,让后来的皇帝,被周边势力挤压时,总觉得国土面积太小,对不住汉武帝。这就好比祖上有人考中状元,你却活成一农夫,对不起村民一样。

第二个尊贵敌人——鲜卑

鲜卑人最开始是敌人,后来直接从敌人变主人,直接下场,还给汉族输血,直接改造基因。后来隋唐皇帝全是鲜卑混血,打仗比草原还要猛!怎么猛呢? 把匈奴骑兵战术+汉朝后勤结合,炼成关陇军事集团——这伙人后来造出大唐盛世,突厥见了都得喊爸爸!

唐朝的打法相当于给中原军事一次整体整容。让华夏文明脱胎换骨!格局也打开了,比如李世民就觉得,长城有点碍手碍脚,你想,人家都“天可汗”,华夷一家,你整个长城,什么意思,摆明了是在家里制造不和谐。为了消除误会,唐朝积极拓边,一度把边境推到帕米尔高原西麓的咸海,比汉武帝还远。

写到这里,我想发点感慨:

对照地形图,你会发现唐朝真的很厉害,关中一个小小河谷,他的指令可以穿越天山南北,翻过帕米尔高原,让中亚(包括5个斯坦国家在内)领土瑟瑟发抖。凭什么,不就凭她东部那两块超大农耕基地(华北平原和长江中下游平原),论大小,这两大平原加起来,还塞不满塔里木盆地,可是架不住这两大平原土地够肥沃,能长庄稼呀!你西域内外是够大,可是不是戈壁就是沙漠。能种什么?

所以你看,地理条件确实是文明的第一生产力。不要说古代,今天依然如此。所以,我们庆幸,华夏的老祖宗们选了一块好地,占据了一个好的生态位。让华夏历史5000年不断链,不散摊子。

你看宋朝,尤其是南宋,都被别人挤到长江以南,虽然生活很富裕,海上贸易也做得风生水起,但是一想到“靖康耻,犹未雪”,心里那个滋味,那真是,问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

南宋的皇帝表面不动声色,其实内心也极度内疚。想想陆游的诗就知道,王师北定中原日 家祭无忘告乃翁。你看,一个连长江都没跨过的老头,压根不知道黄河长啥样,却天天念叨北定中原,到死都不方休,说真有那一天,一定要到墓前告诉他。这得多大的执念。

后来中原皇帝人均"武帝情结",乾隆打准格尔,收复新疆,那是不遗余力,生怕祖宗从坟里爬出来骂废物!到了晚清,左宗棠借外债也要把阿古柏赶出新疆,并从沙俄手里要回伊犁。

这一切的一切,都可追溯到匈奴,

由此我们应该感谢,匈奴、鲜卑、蒙古、女真等等,这些生活在中国北方的兄弟民族。正是有他们的存在和鞭策,才有华夏文明的今天。

匈奴章节,就写到这里

有兴趣可加入“走读地理交流群”

先加我微信:szgahee,

多提问题,给我更多思考,

谢谢关注转发,欢迎打赏!