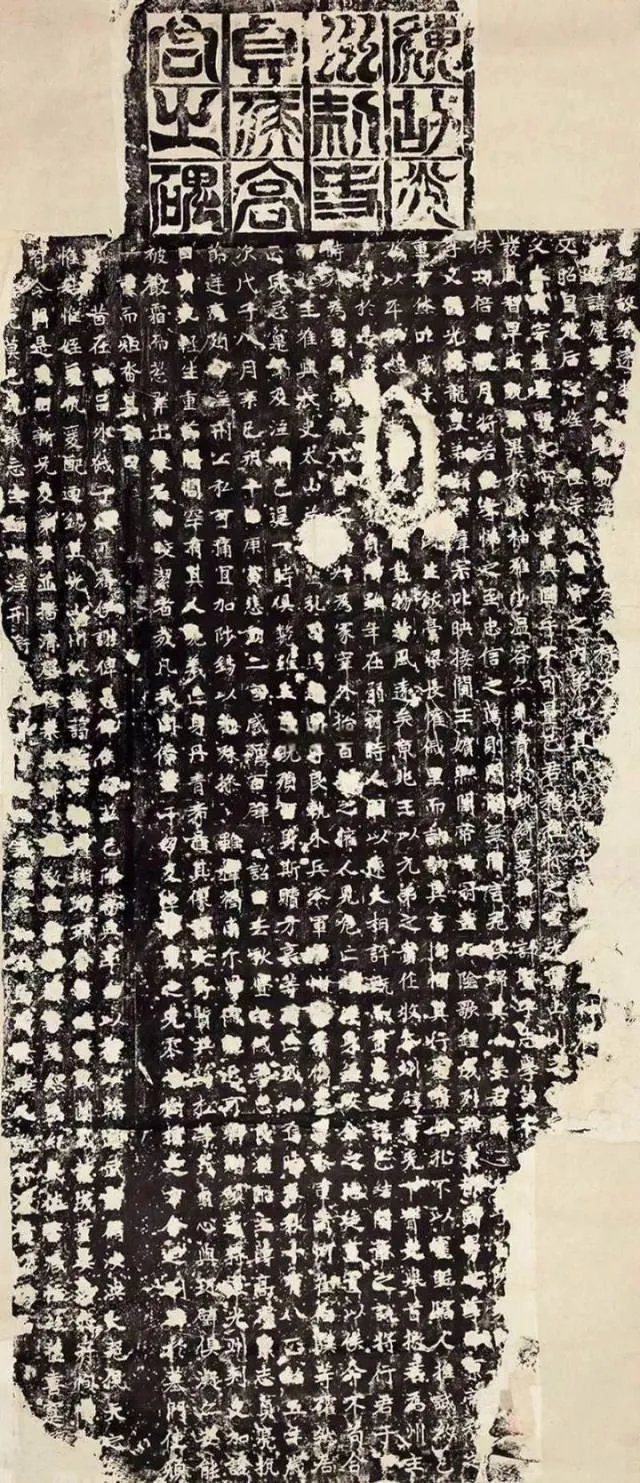

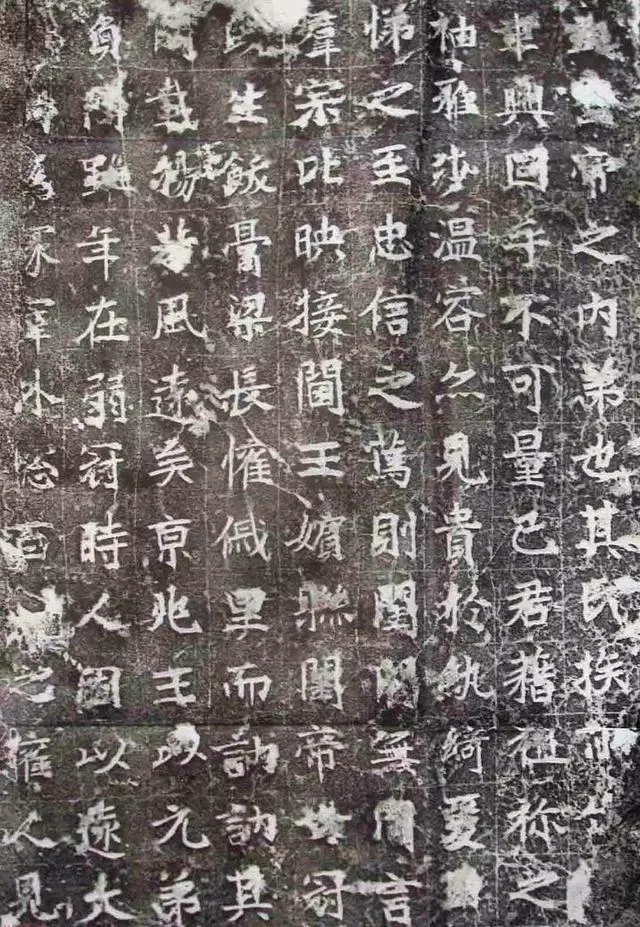

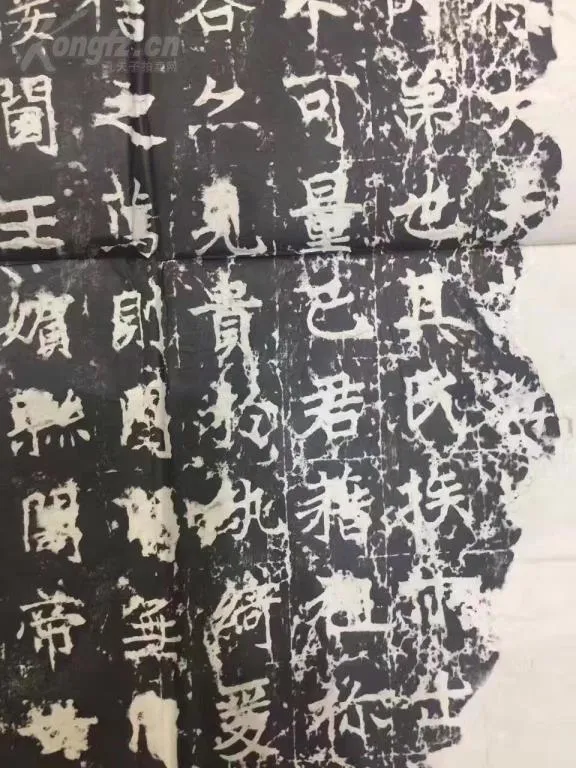

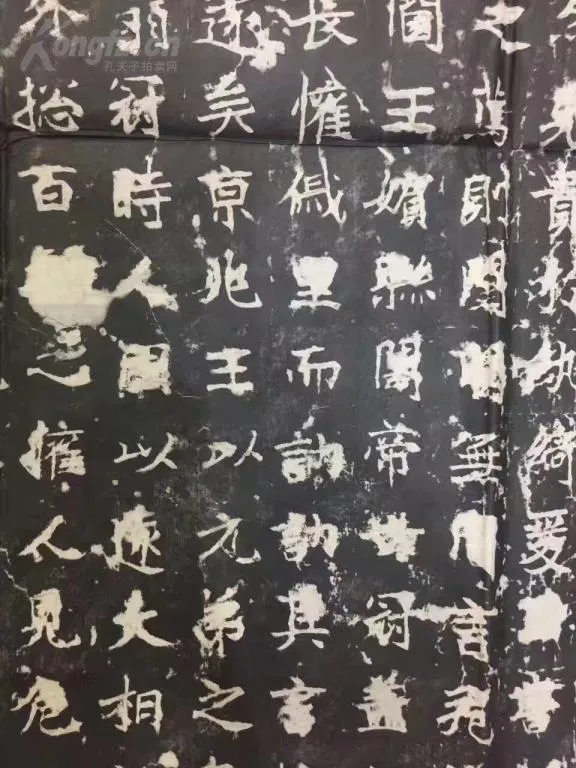

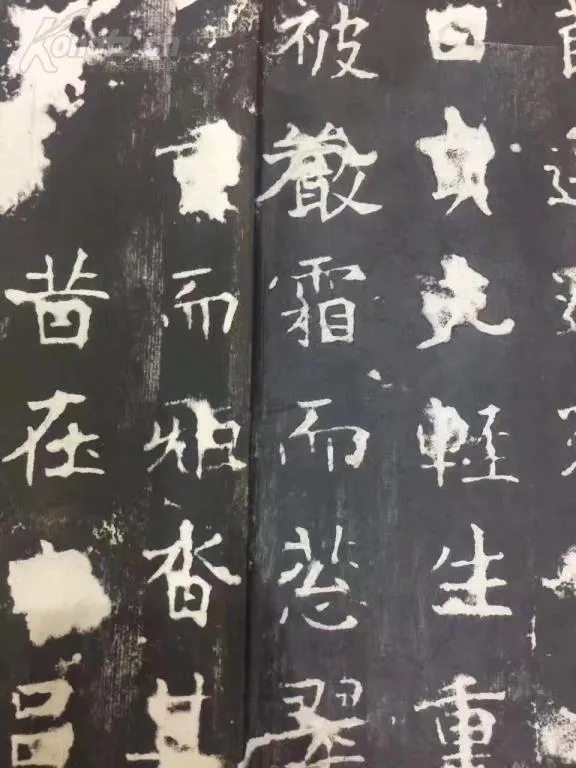

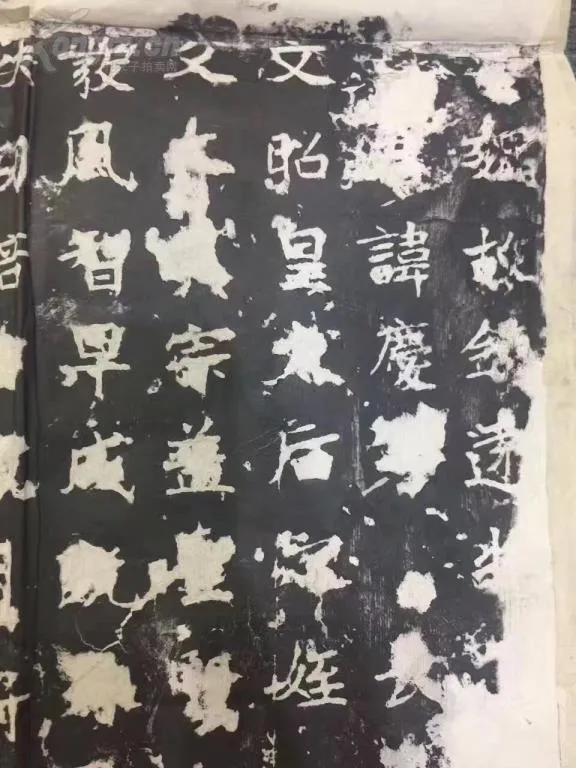

北魏《高庆碑》

字越小越要清晰,稍留纤毫渣滓不得,作小楷,宜清而腴。笔头过小,虽清不腴。

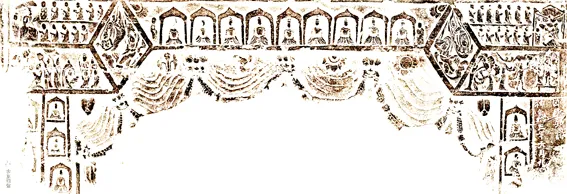

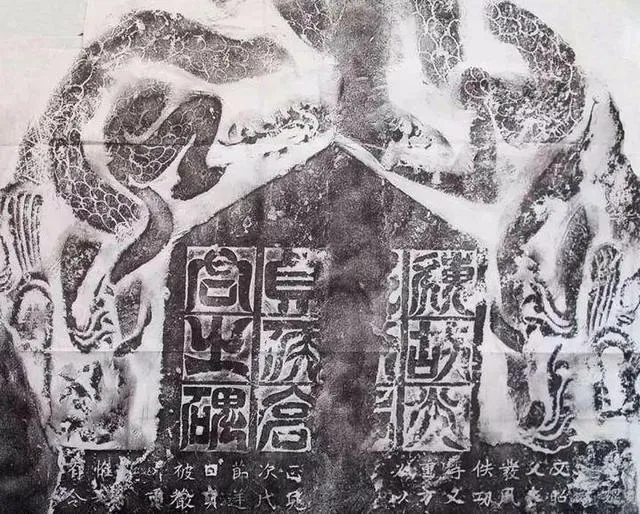

《高庆碑》全称《营州刺史贞侯高庆碑》,碑额篆书阳文“魏故光州刺史贞侯高君之碑”。北魏正始五年(508)八月立,楷书,22行,行42字,清光绪二十年(1894)在山东德州出土。与之同时出土的《高贞碑》、《高湛碑》,合称“德州三高碑”,皆为山东省石刻博物馆藏。

高湛, 字子澄,渤海蓨(今河北景县)人,东魏将领,能诗文。累官镇军将军,南荆州刺史,除大都督,行广州事。东魏孝静帝元象元年(538)去世,终年43岁。曾著《养生论》,亦有诗作《过戚姬苑》传世。

此碑平画宽结,结构严谨,笔法干净达练,寓险峭于平稳,望之端整大方,比略早的《晖福寺碑》显得更加成熟。篆额富于装饰性,篆法亦极精美,同《高贞碑》碑额并为世人所重。

魏碑是我国南北朝时期(公元420-588年)北朝文字刻石的通称,以北魏为最精,大体可分为碑刻、墓志、造像题记和摩崖刻石四种。此时书法是一种承前启后、继往开来的过渡性书法体系,钟致帅称魏碑"上可窥汉秦旧范,下能察隋唐习风。"魏碑书法对后来的隋和唐楷书体的形成产生了巨大影响。历代书家在创新变革中也多从其中汲取有益的精髓。

魏碑风格多样,朴拙险峻,舒畅流丽。极有名的如《郑文公碑》《张猛龙碑》《高贞碑》《元怀墓志》及《张玄墓志》,已开隋、唐楷书法则的先河。清代中期倡导"尊碑抑帖",冲破"馆阁体"的束缚,碑学兴起,书风为之一变。魏碑上承汉隶传统,下启唐楷新风,为现代汉字的结体、笔法奠定了坚实的基础。但有许多摩崖石刻,并不是先行书丹上石,而是直接在石面上雕凿的,临写时要注意不使刀痕夸张,免生习气。