惟妙惟肖,古朴典雅——画像砖系列

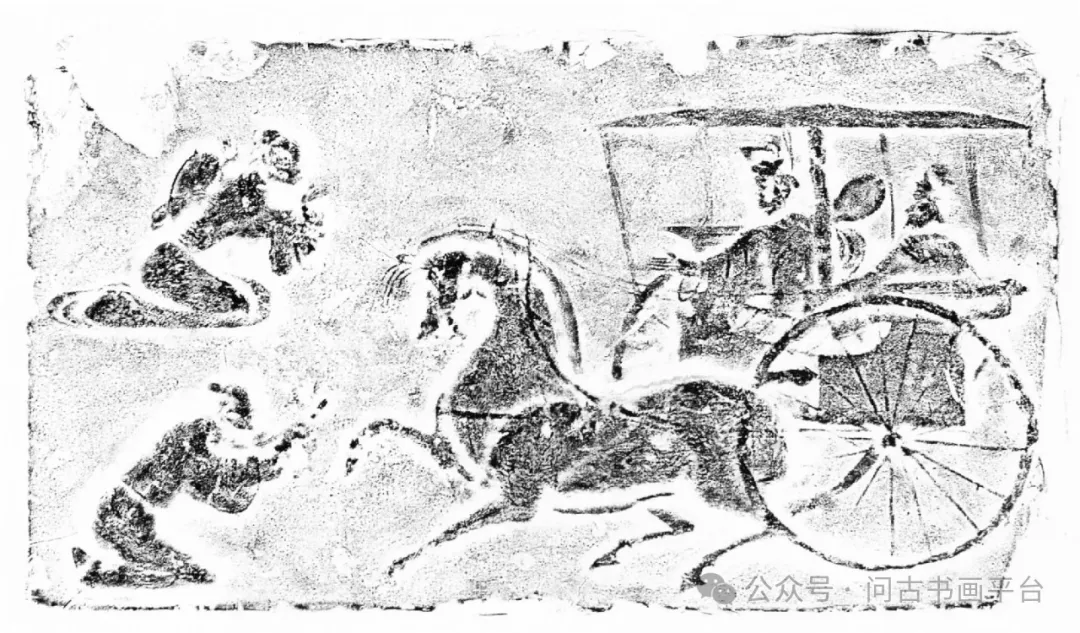

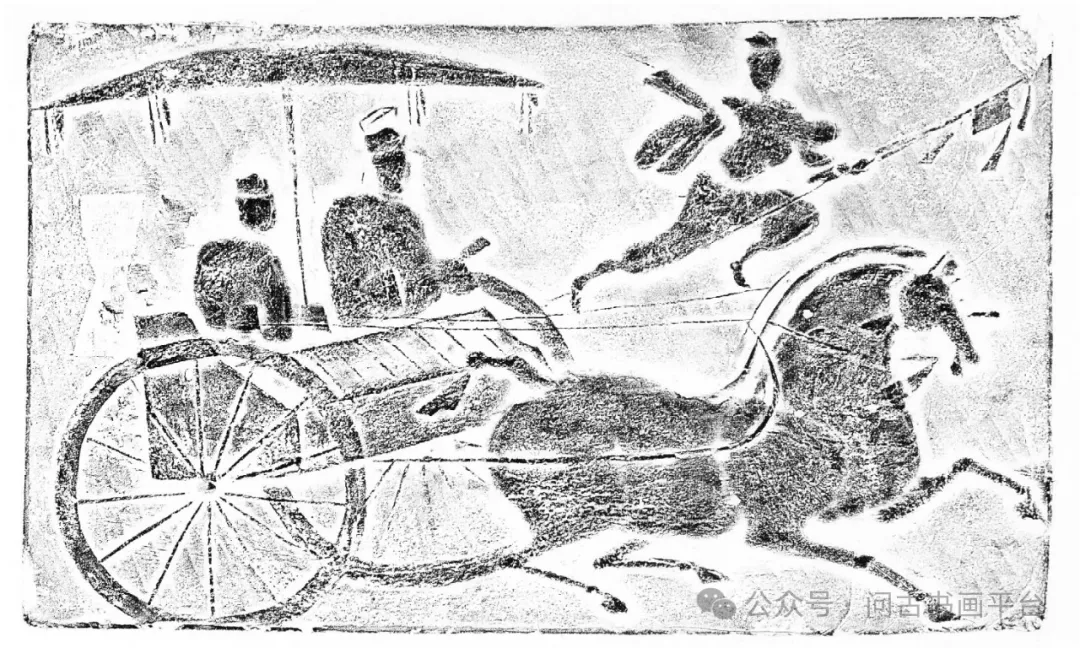

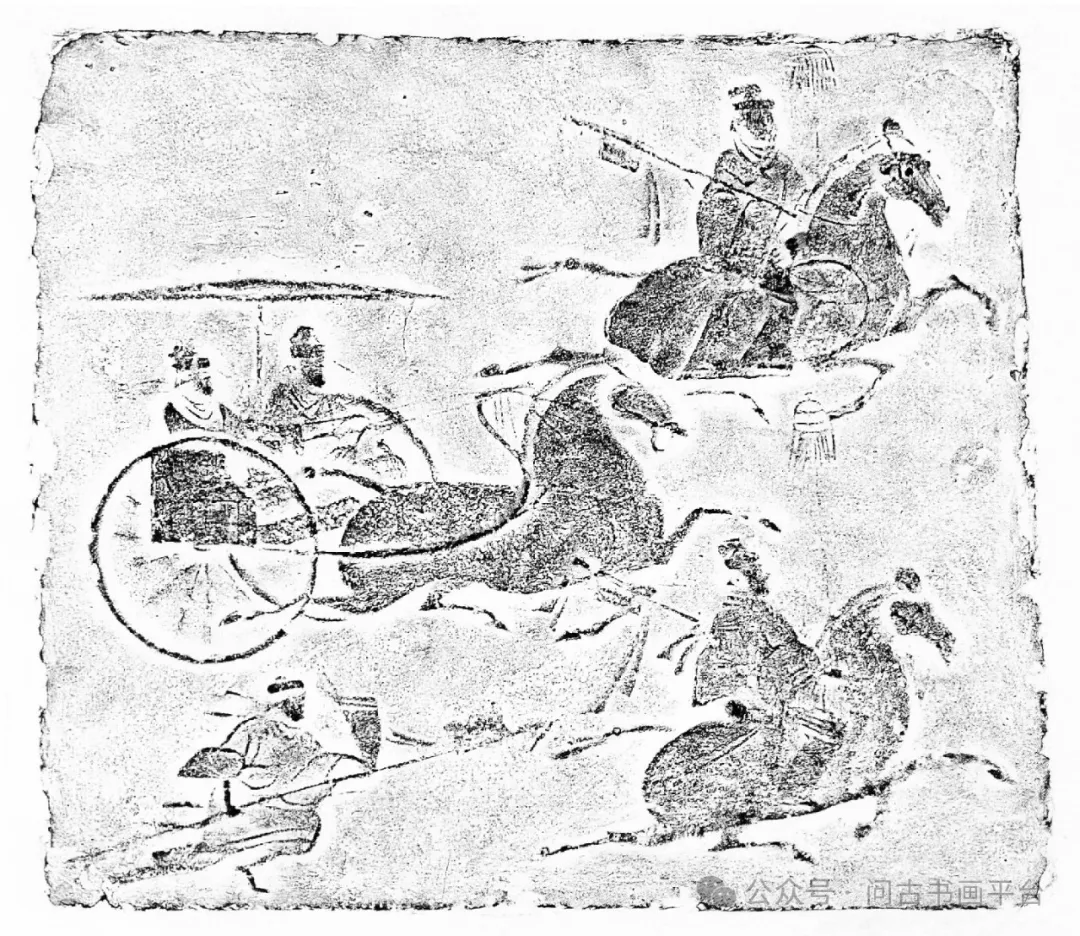

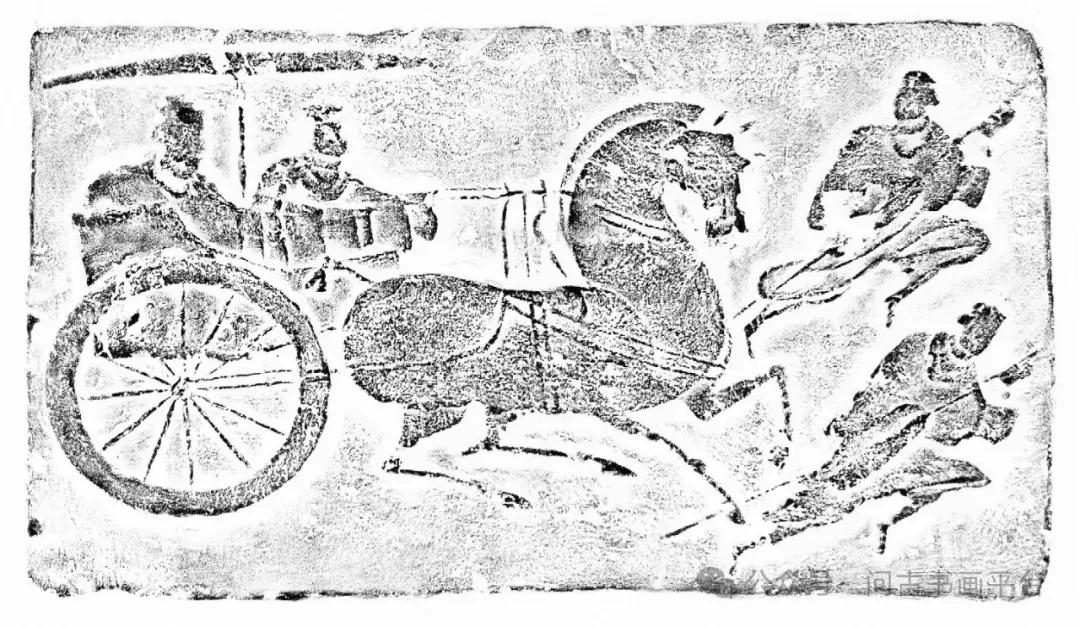

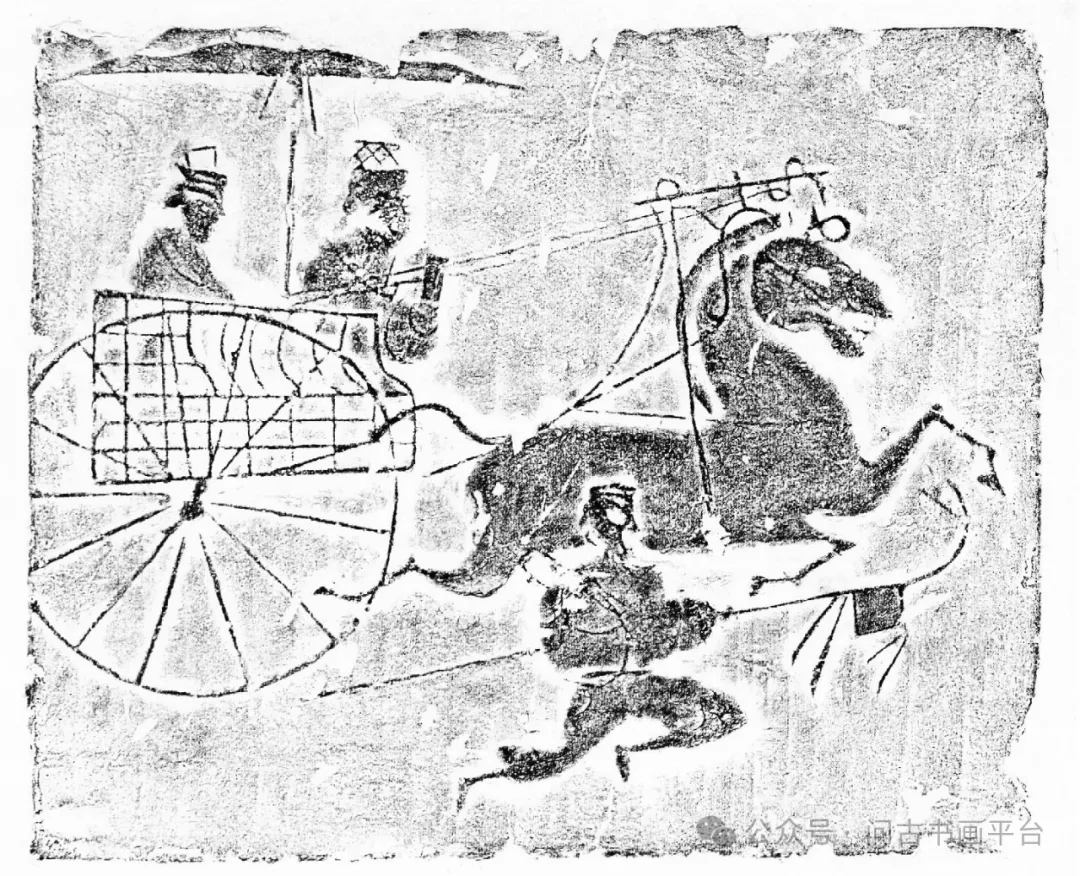

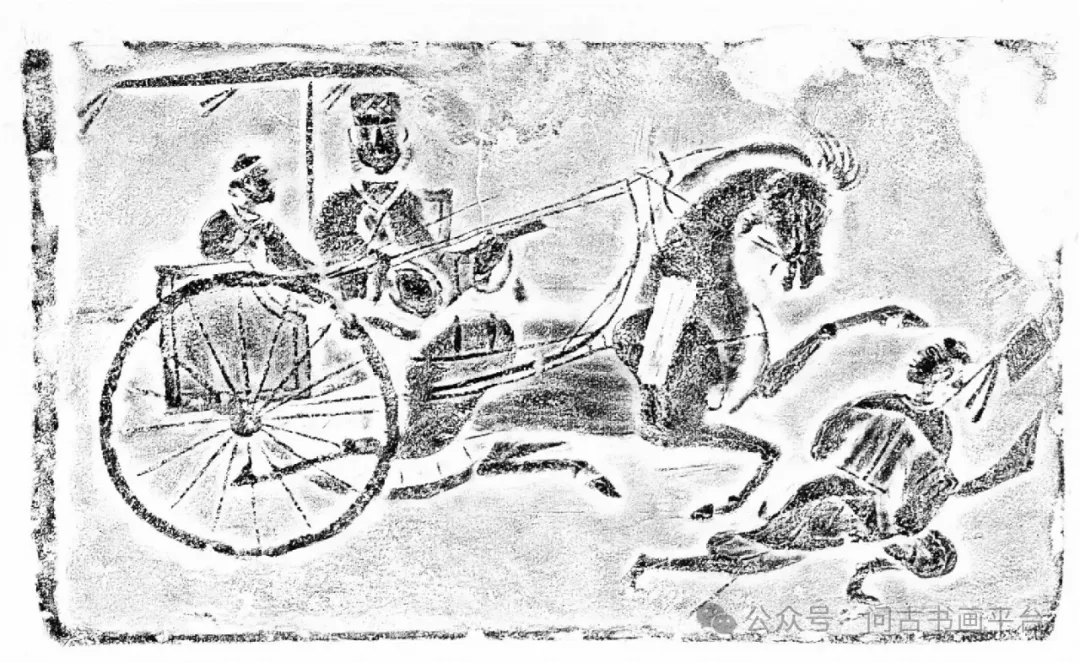

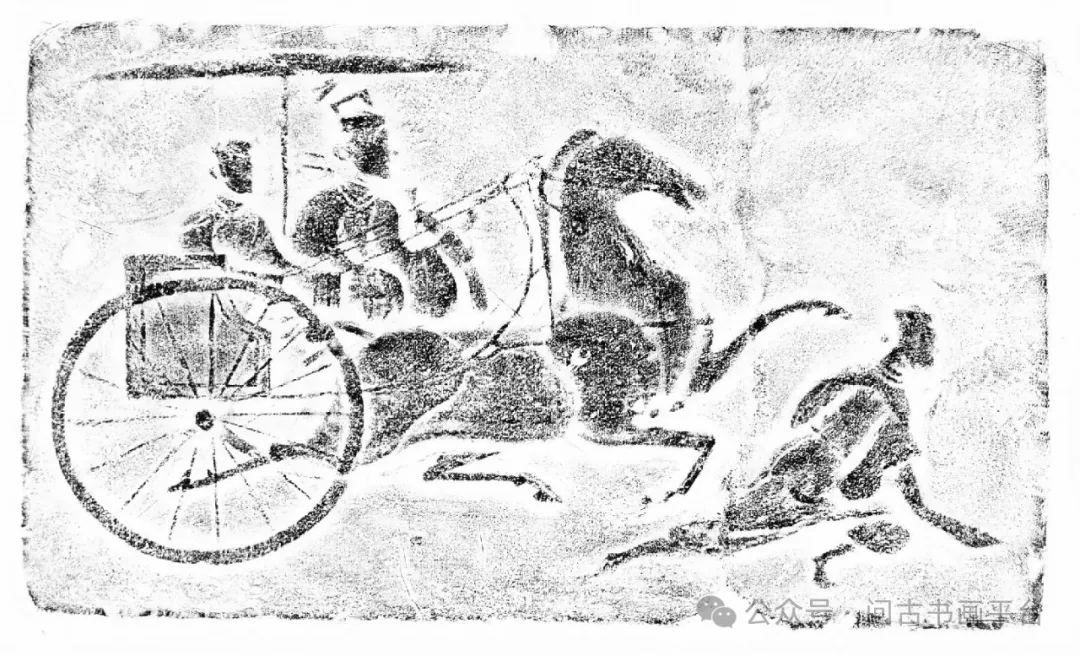

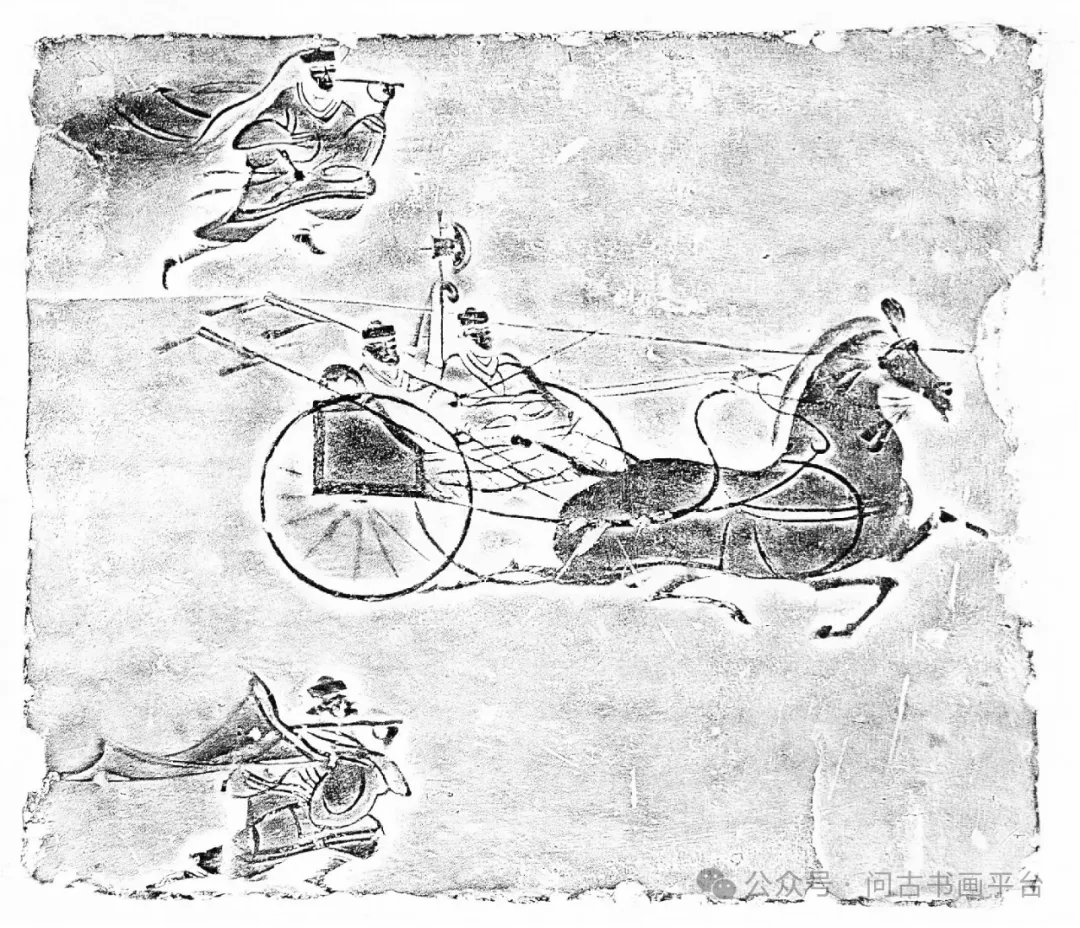

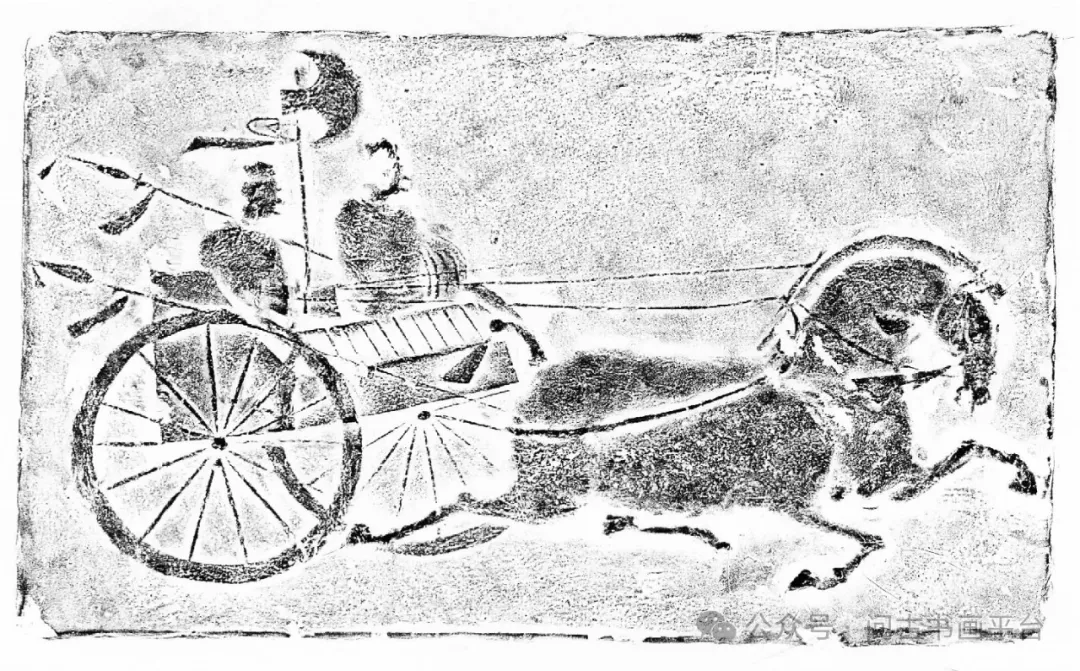

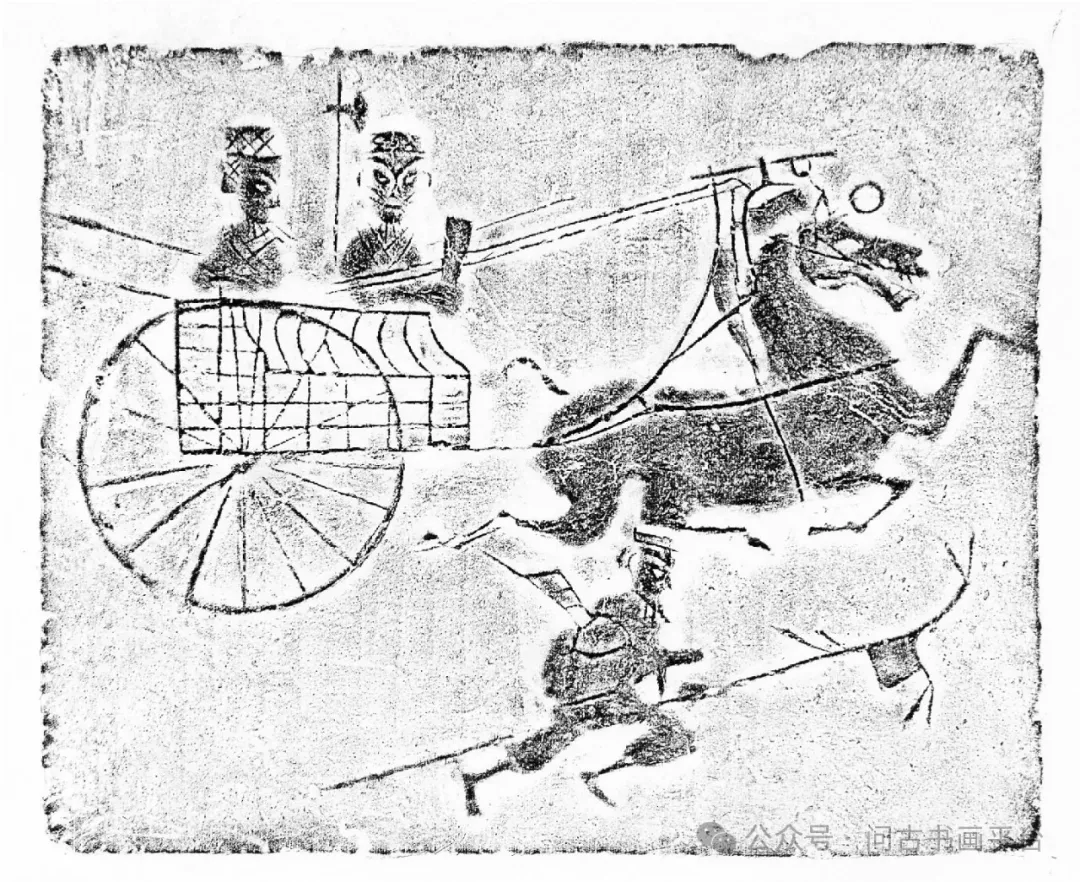

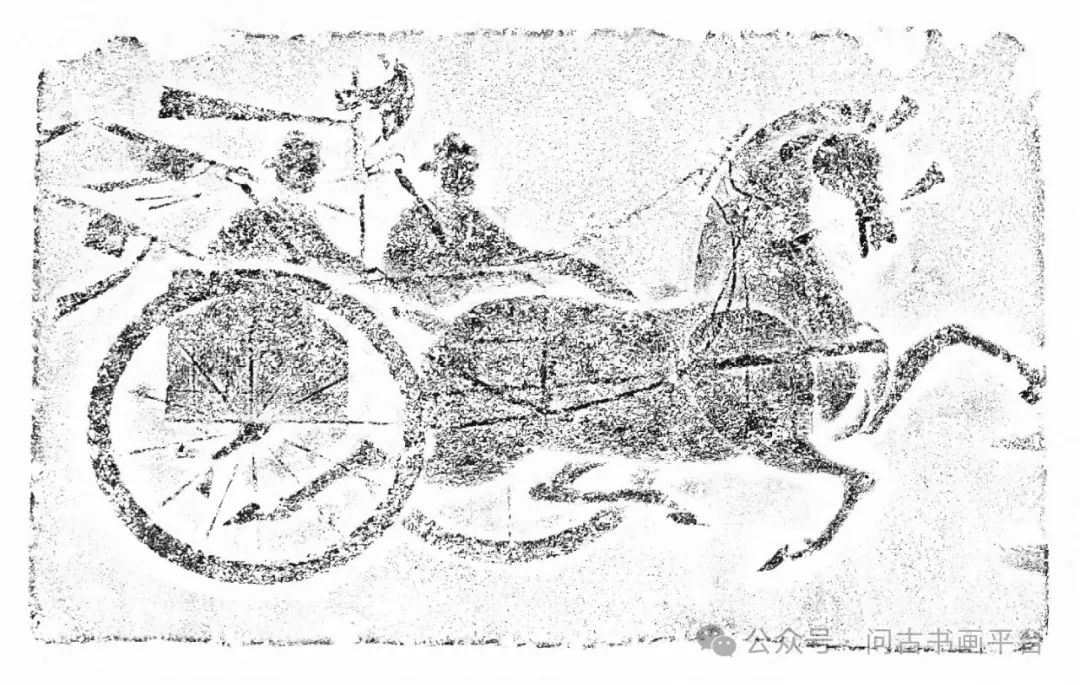

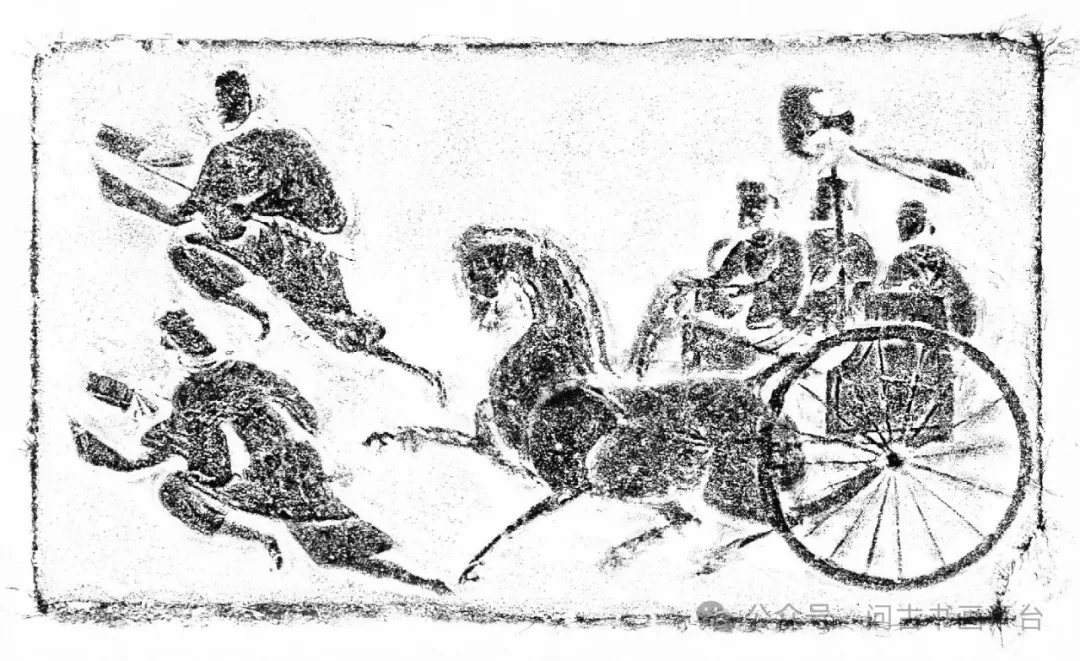

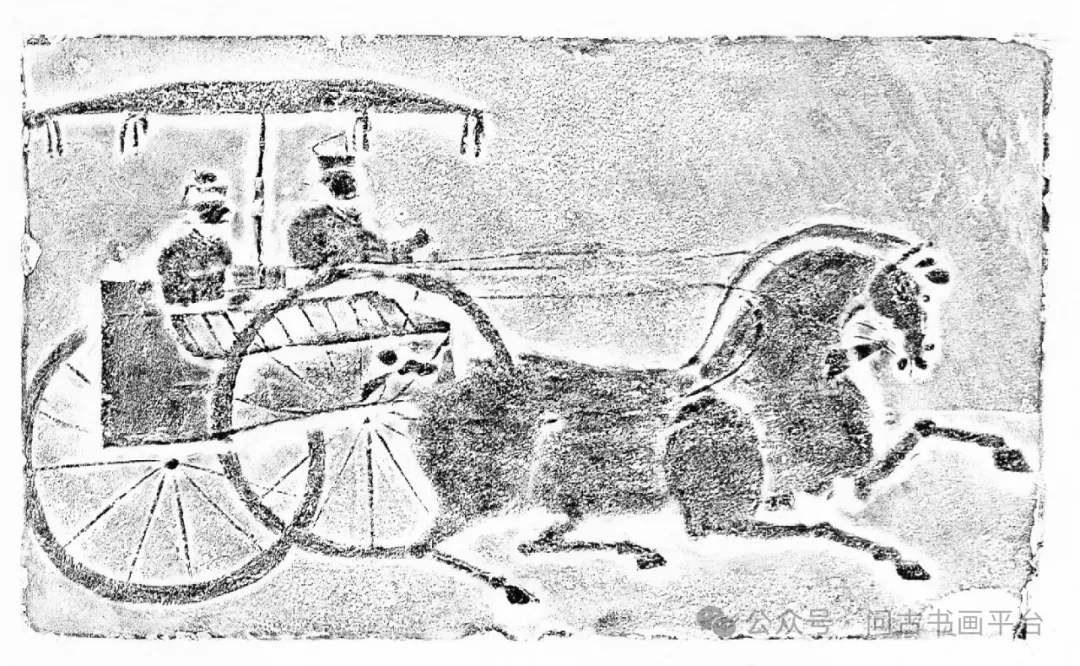

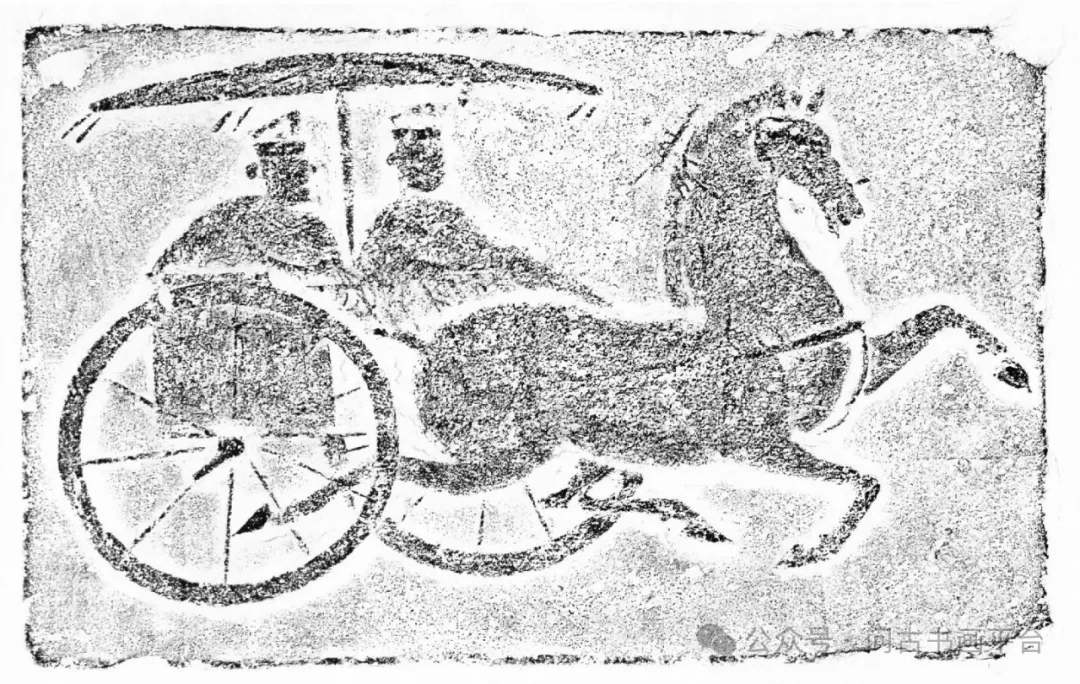

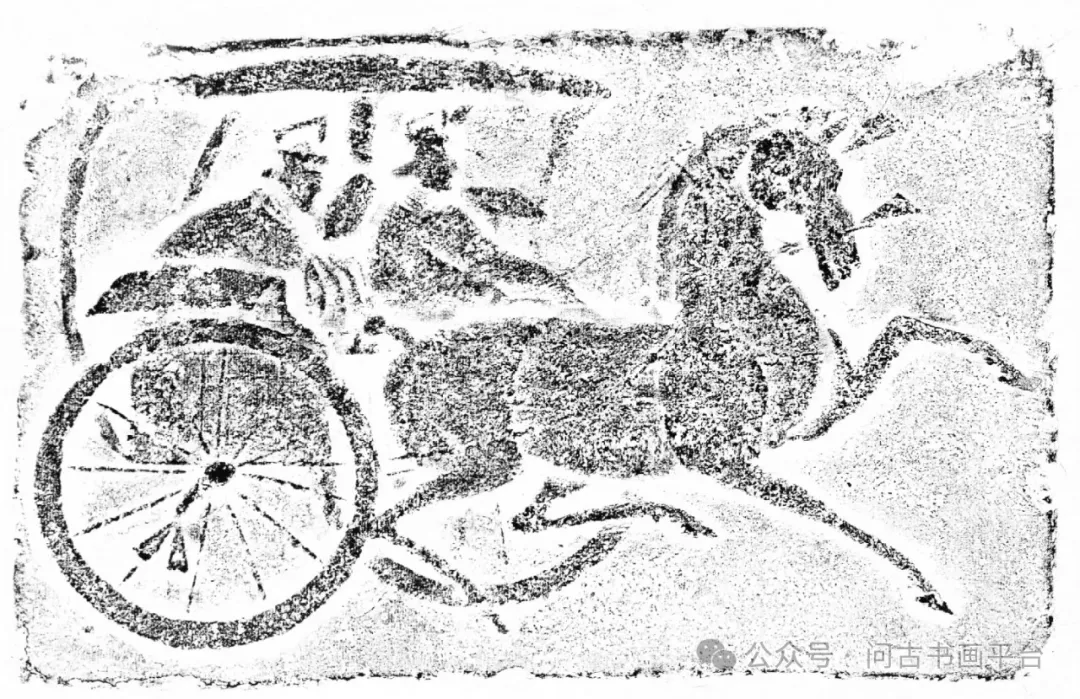

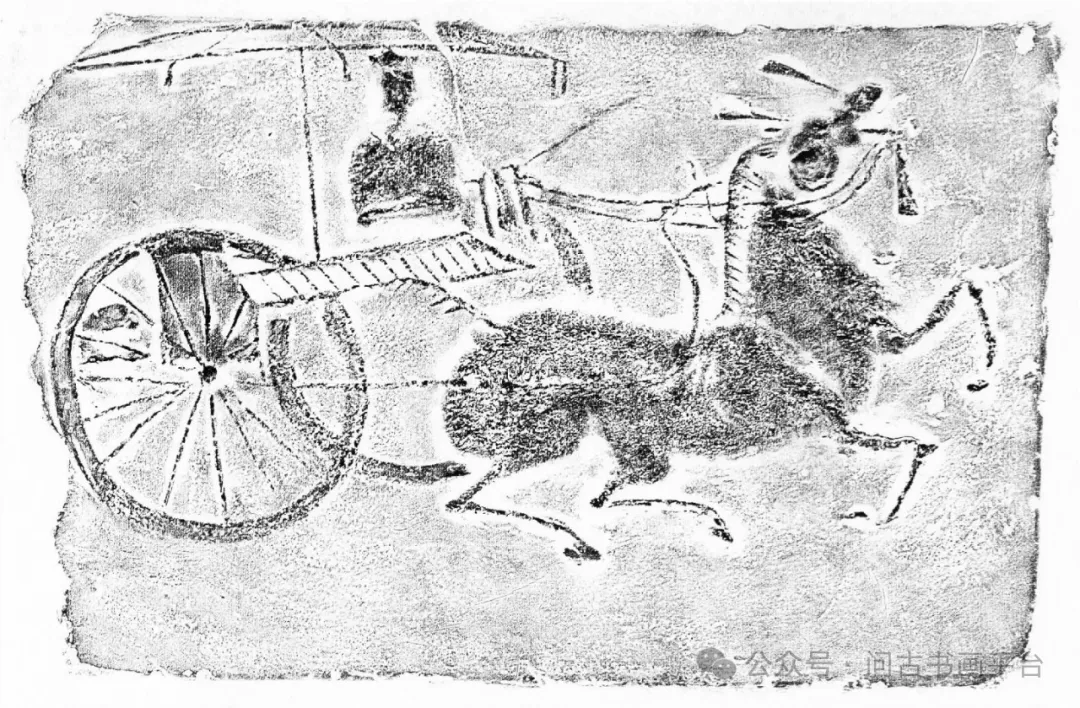

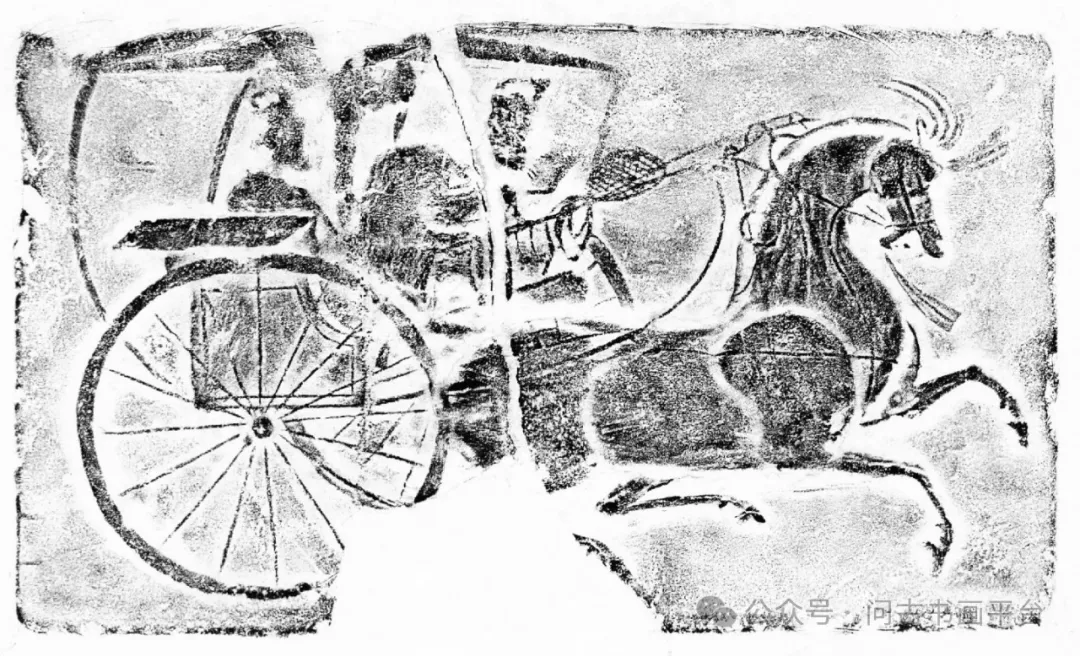

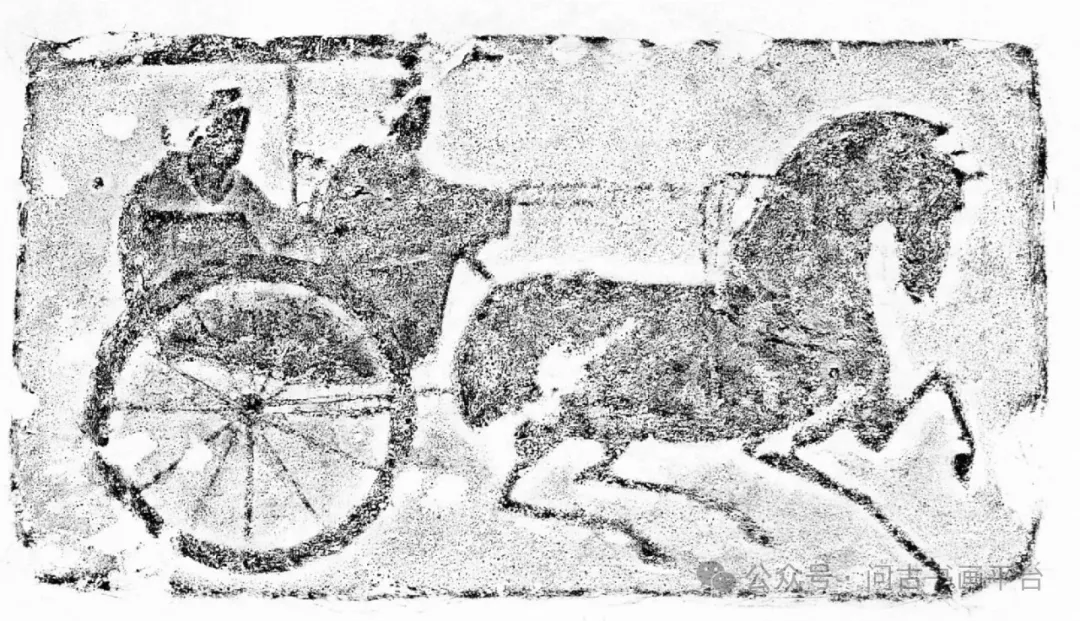

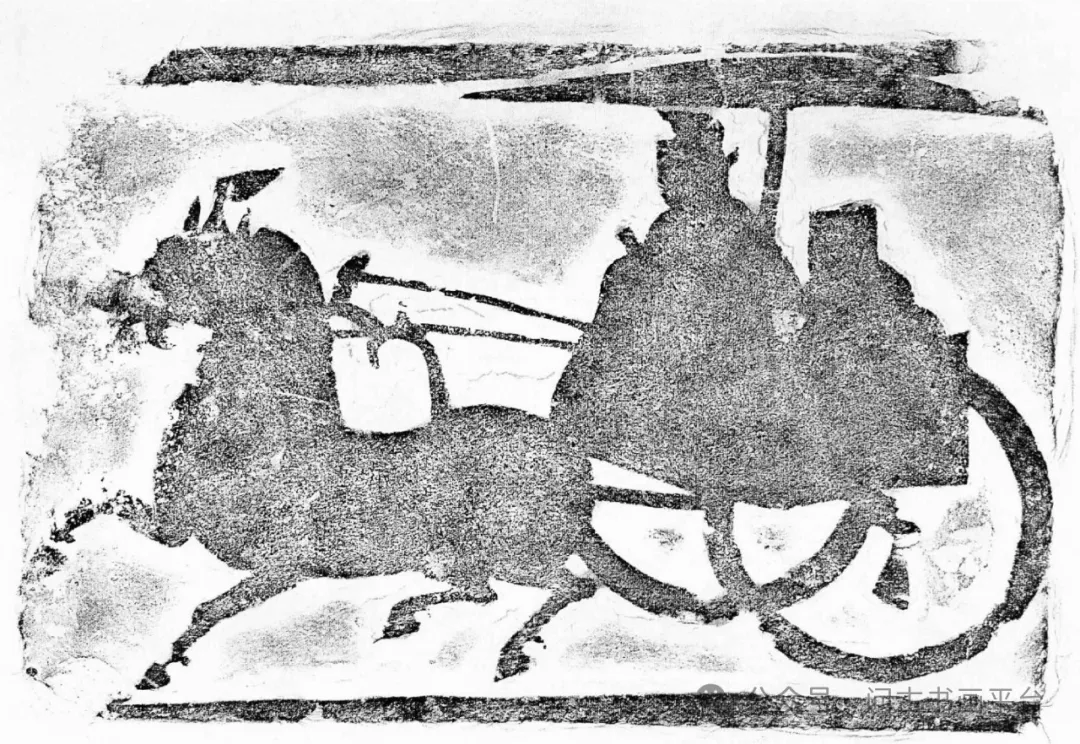

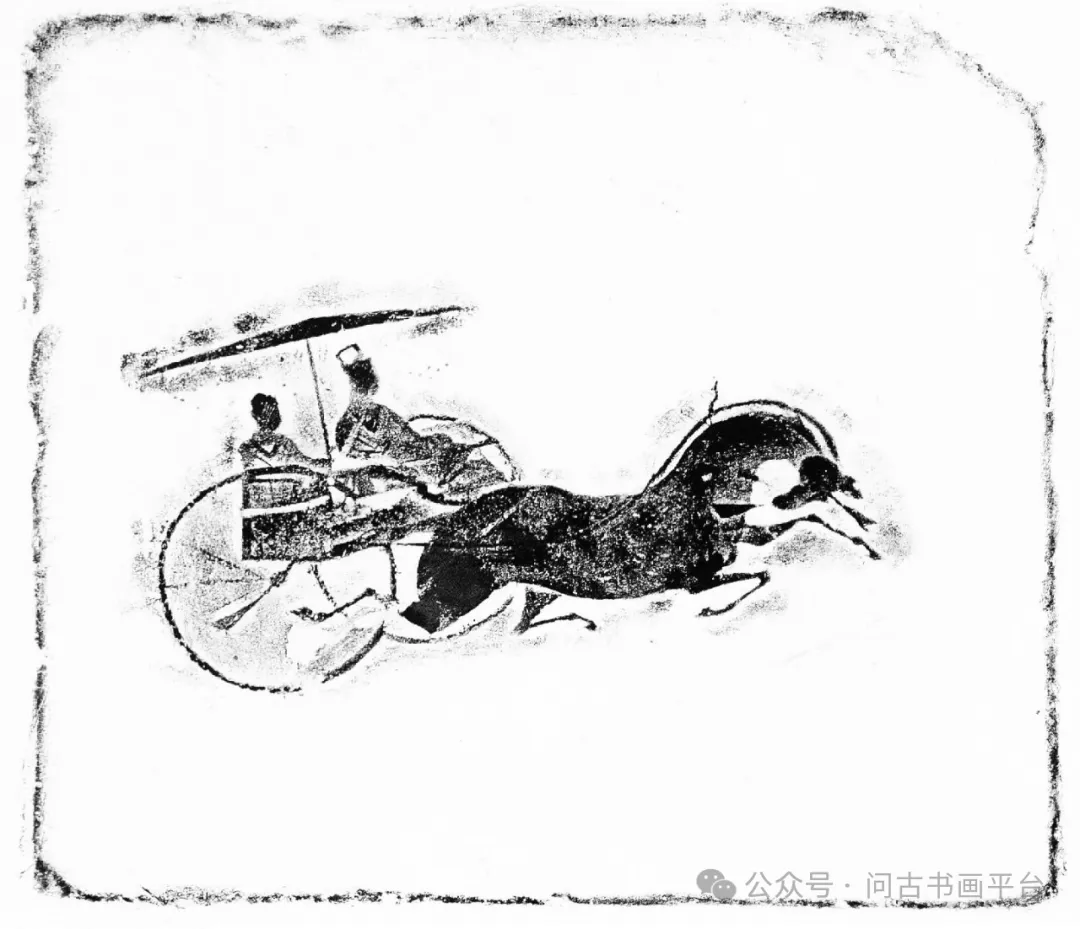

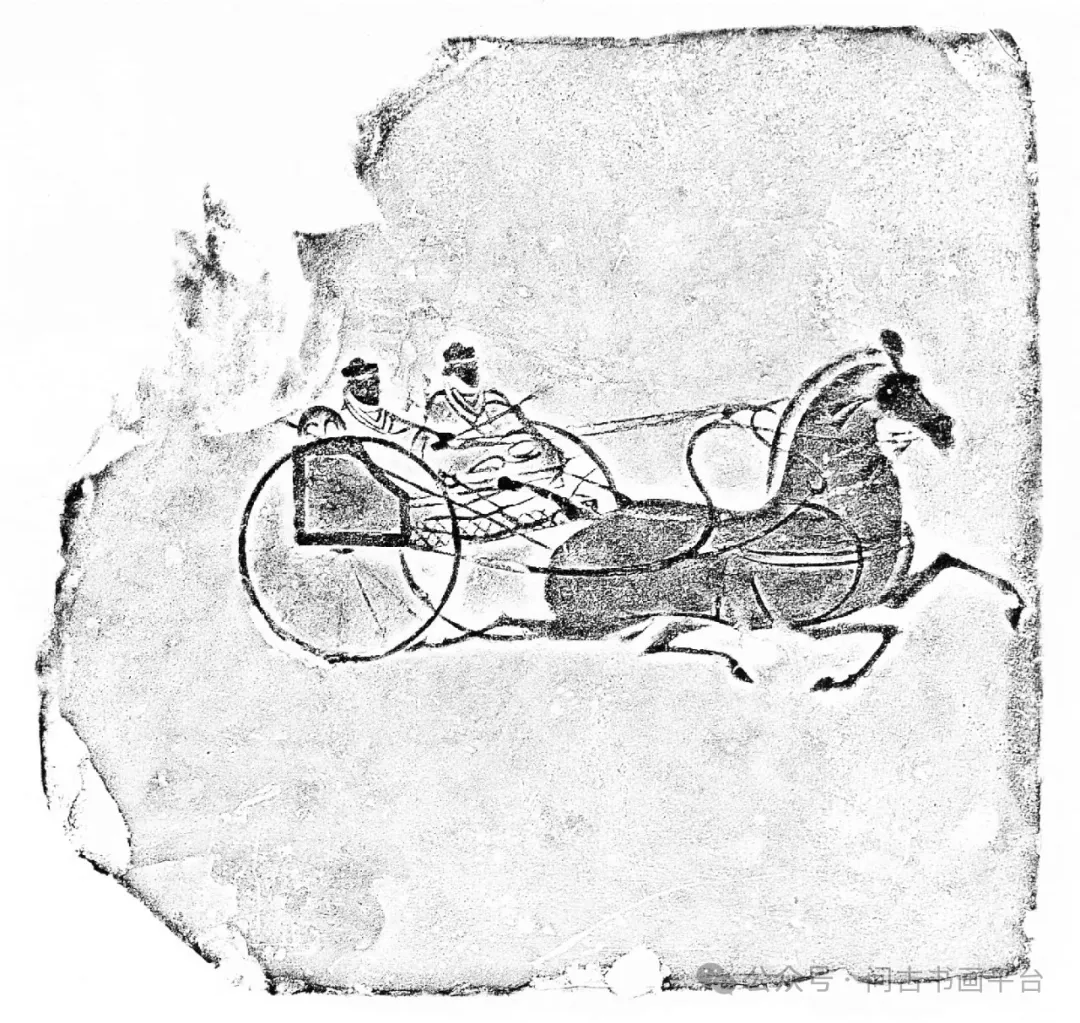

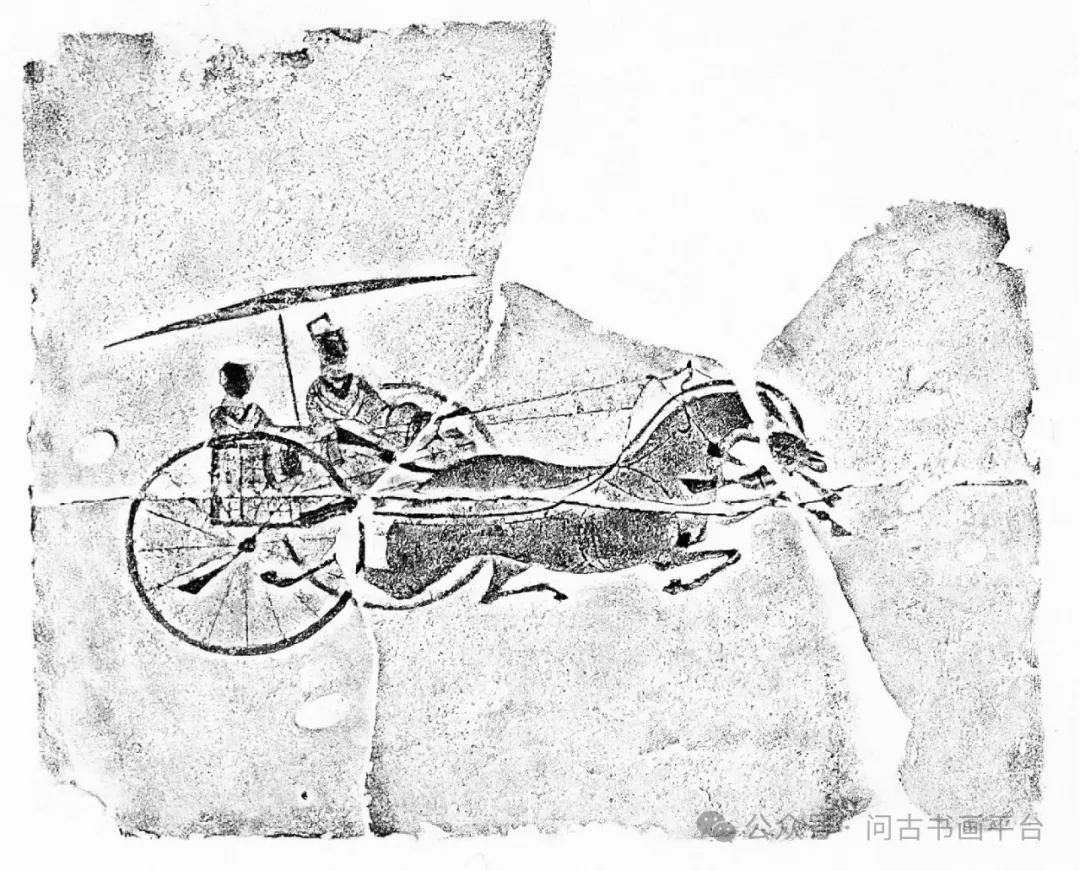

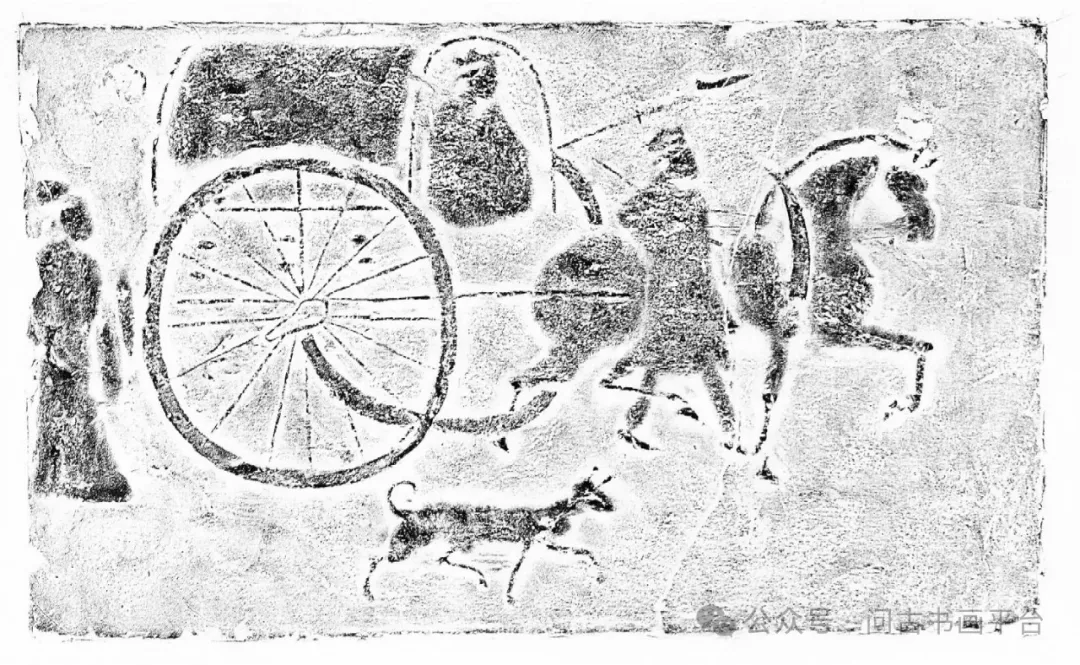

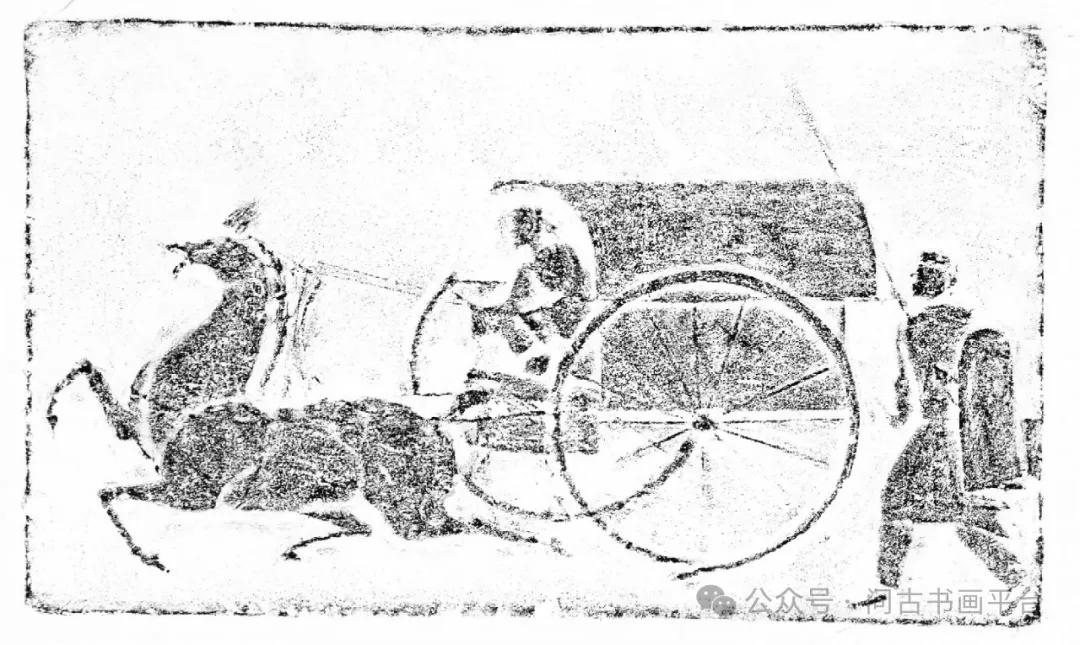

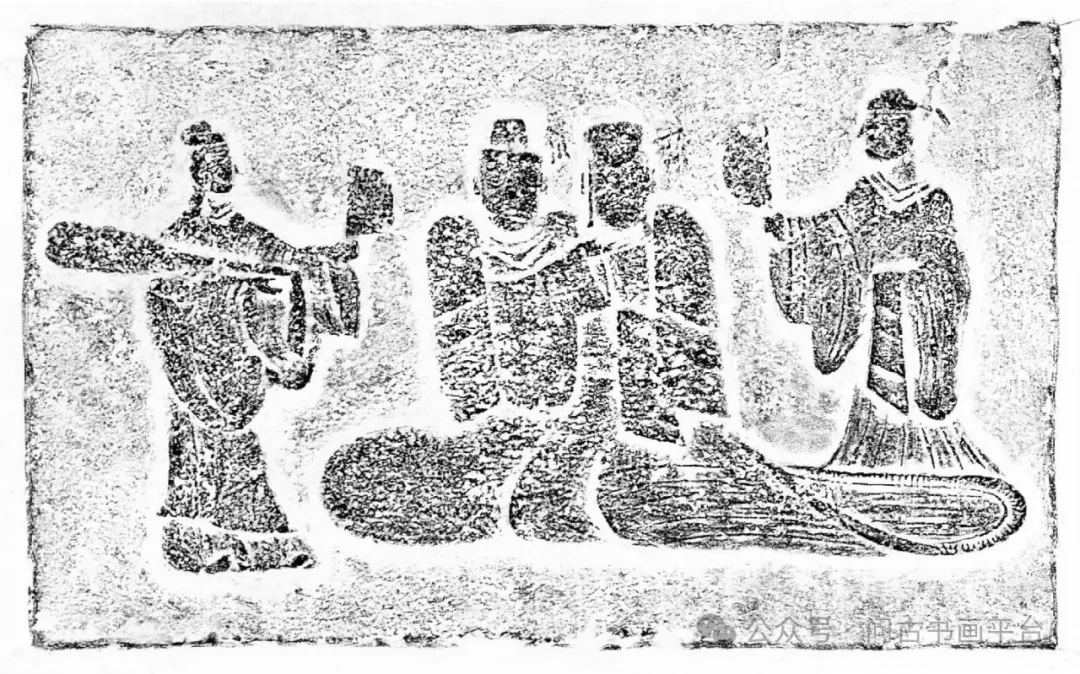

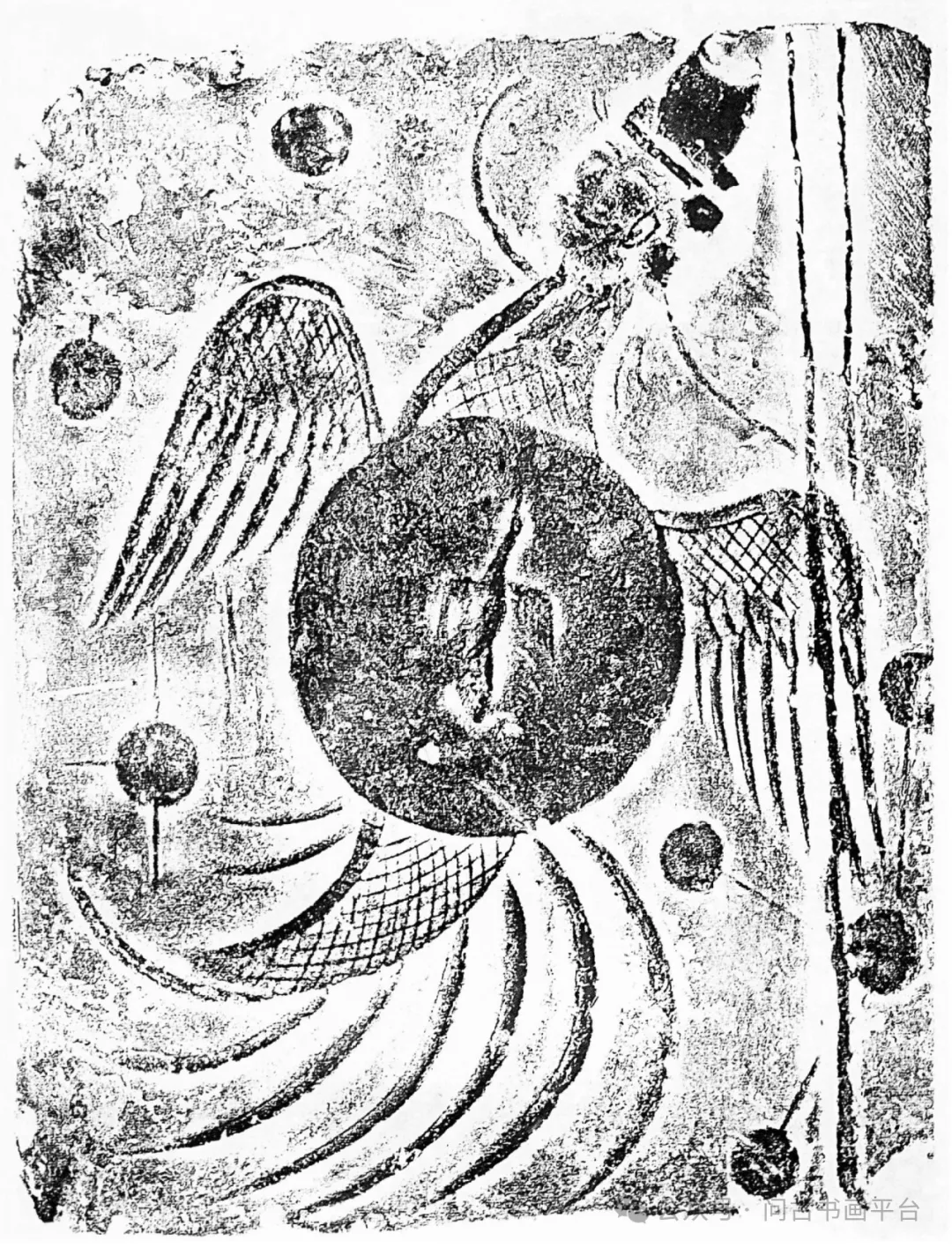

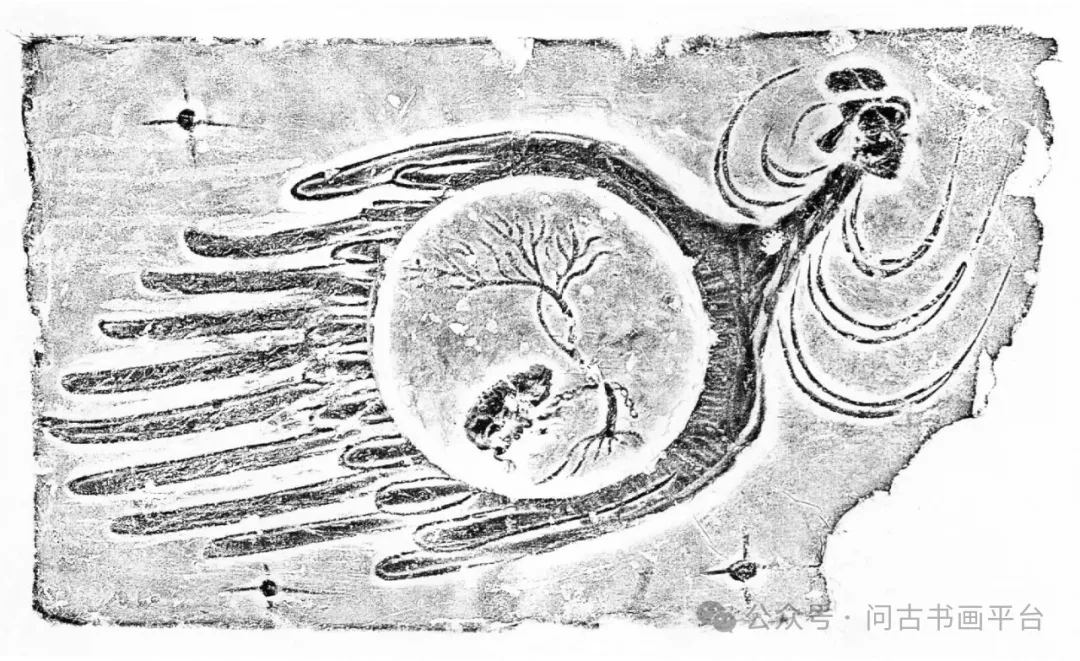

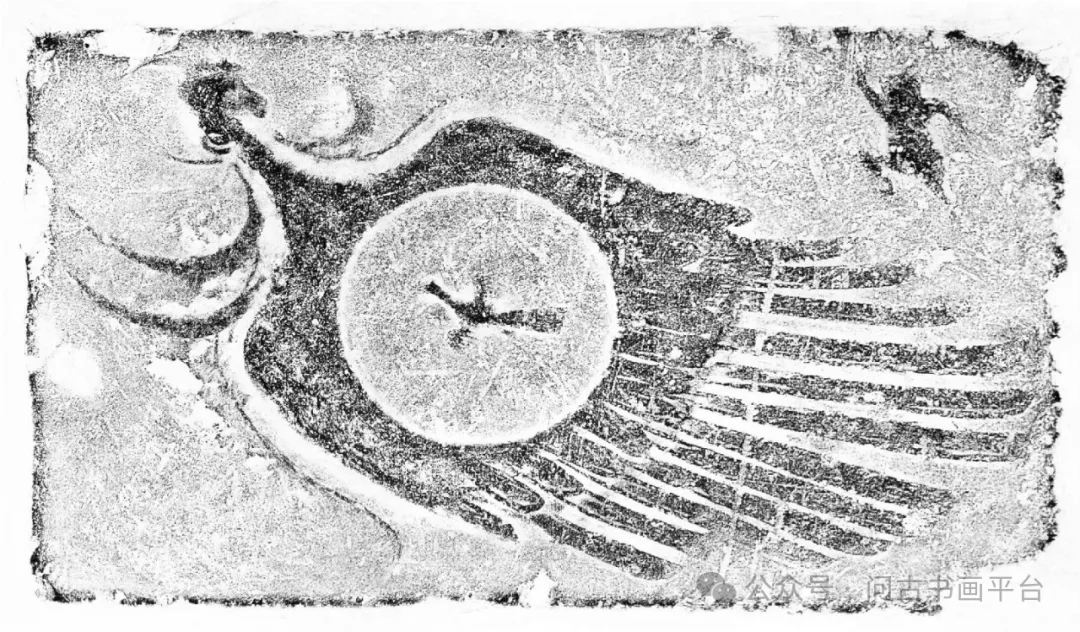

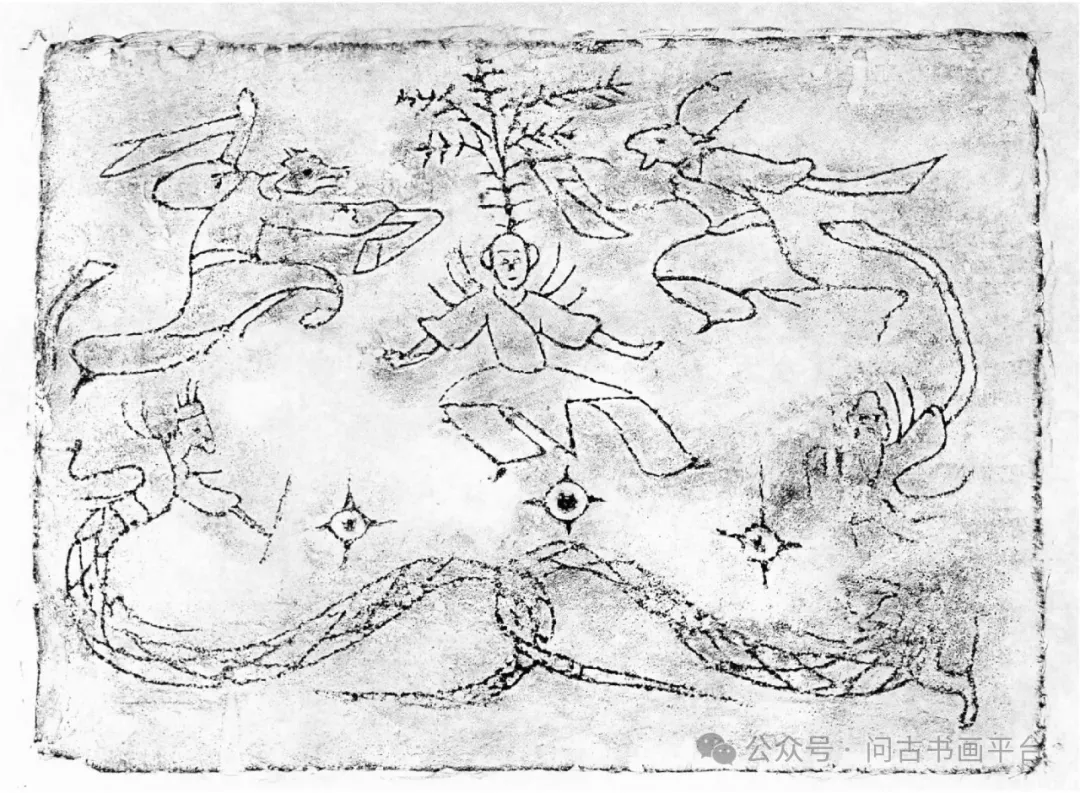

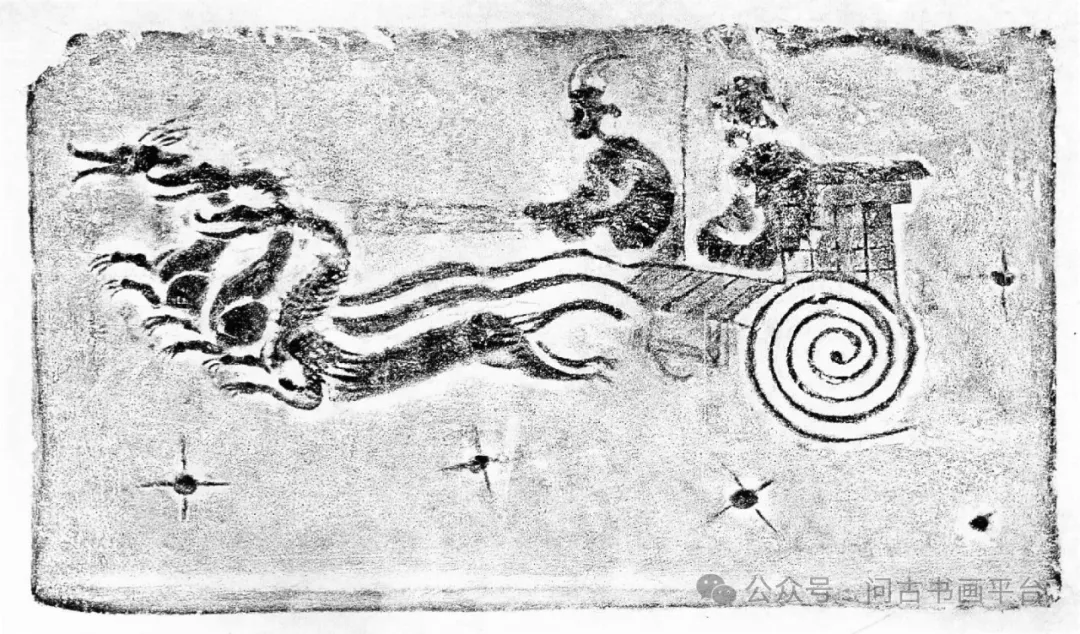

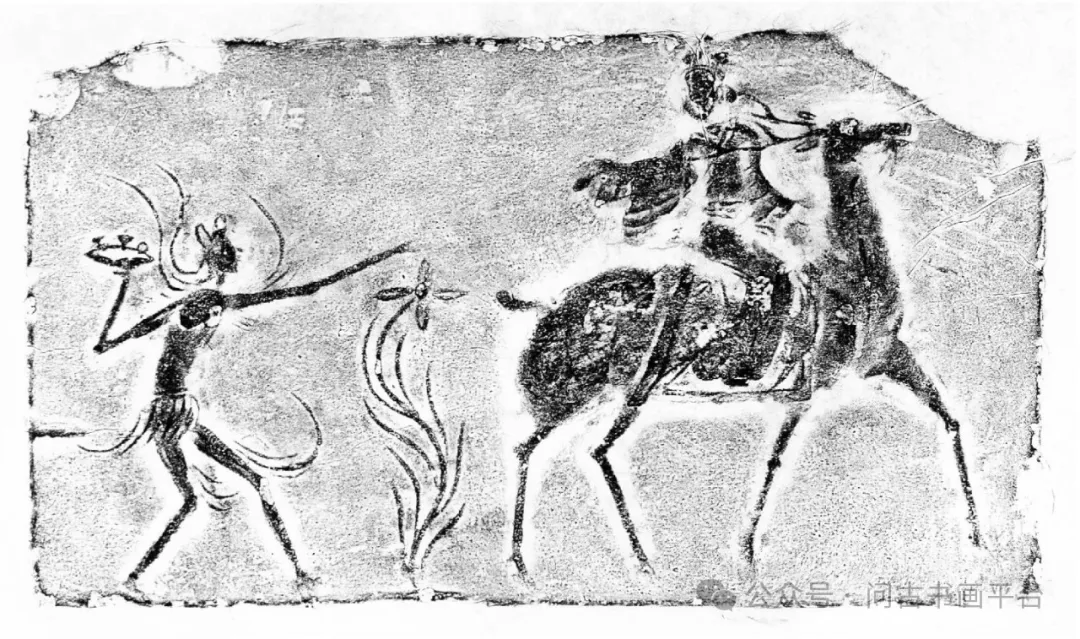

画像砖,这一承载着中华文明千年记忆的独特艺术形式,以砖石为载体,将古代社会的生活百态、精神信仰与审美追求凝固成永恒的视觉史诗。从战国晚期的萌芽,到汉代的鼎盛,再到魏晋南北朝的多元演变,内容涵盖神话传说、现实生活、建筑景观等。画像砖不仅见证了历史的沧桑变迁,更以其独特的艺术语言,展现了中华民族的创造力与文化韧性。深入赏析画像砖的艺术风格,仿佛开启了一场穿越时空的文化之旅,引领我们领略古代艺术的精妙与深邃。

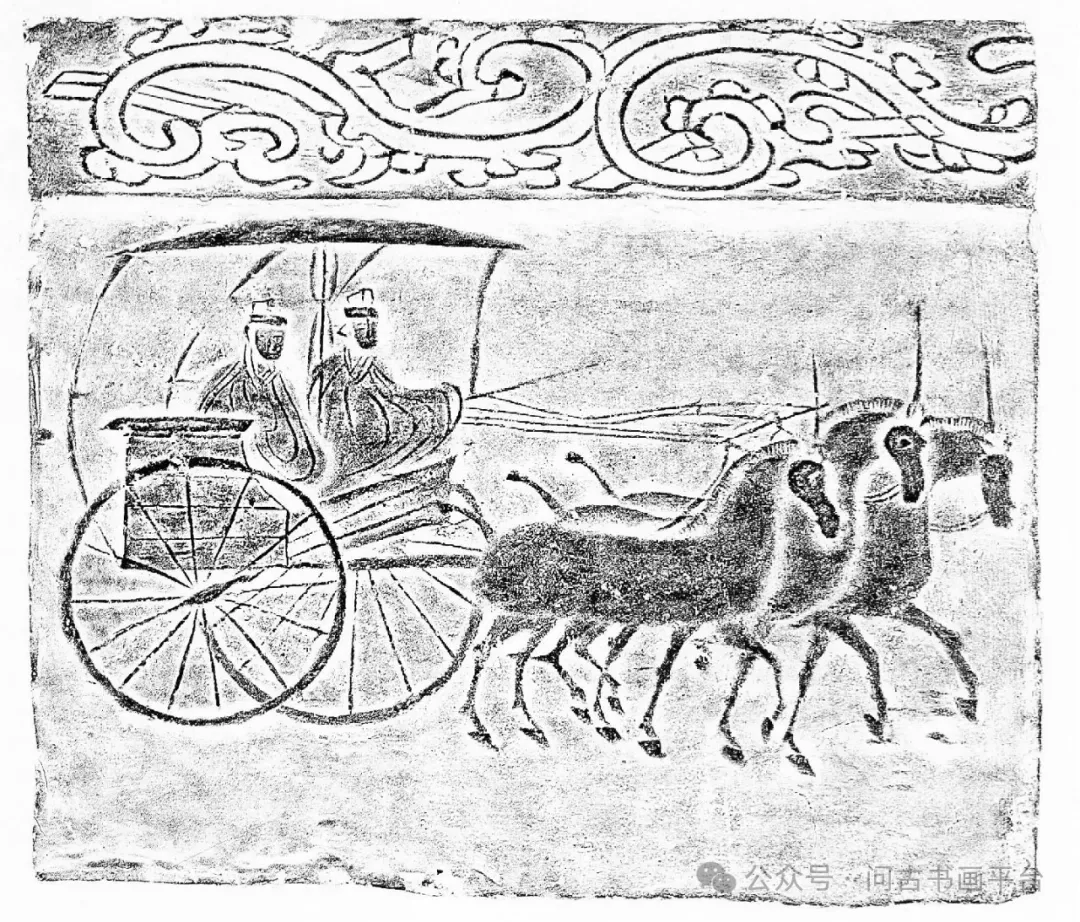

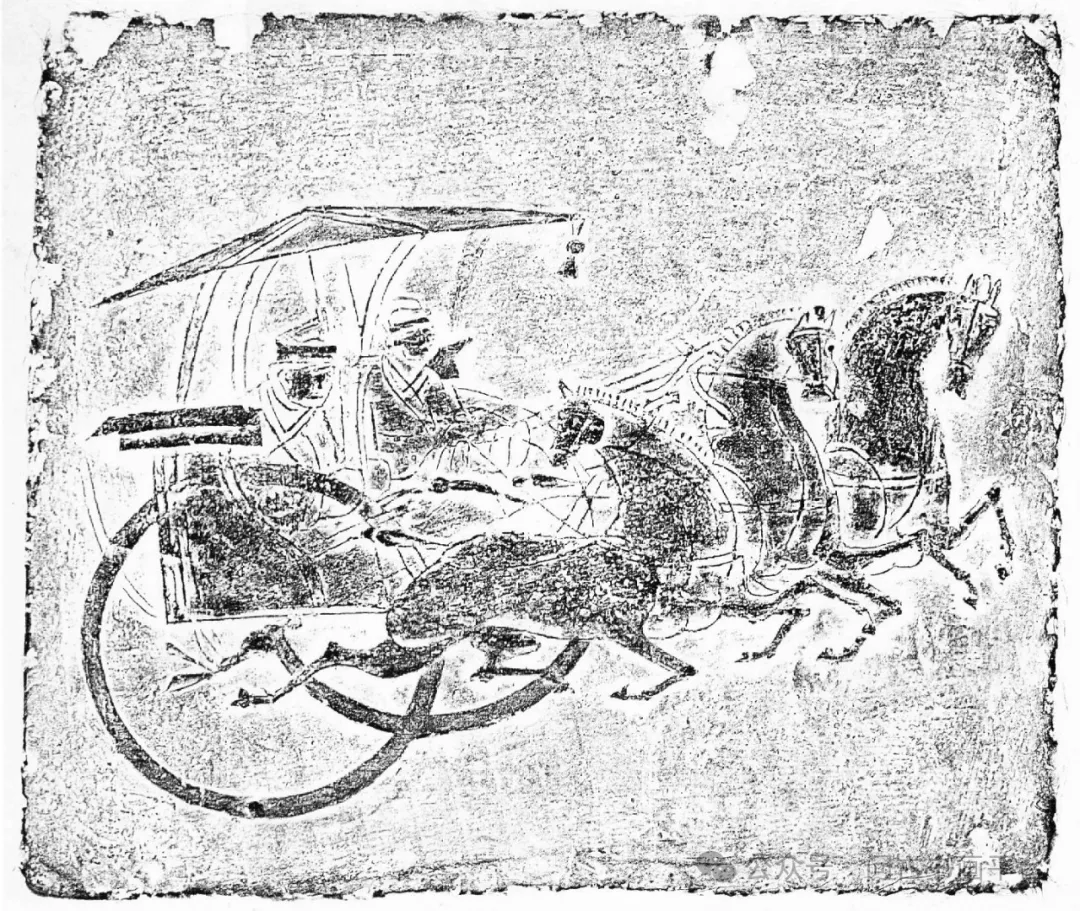

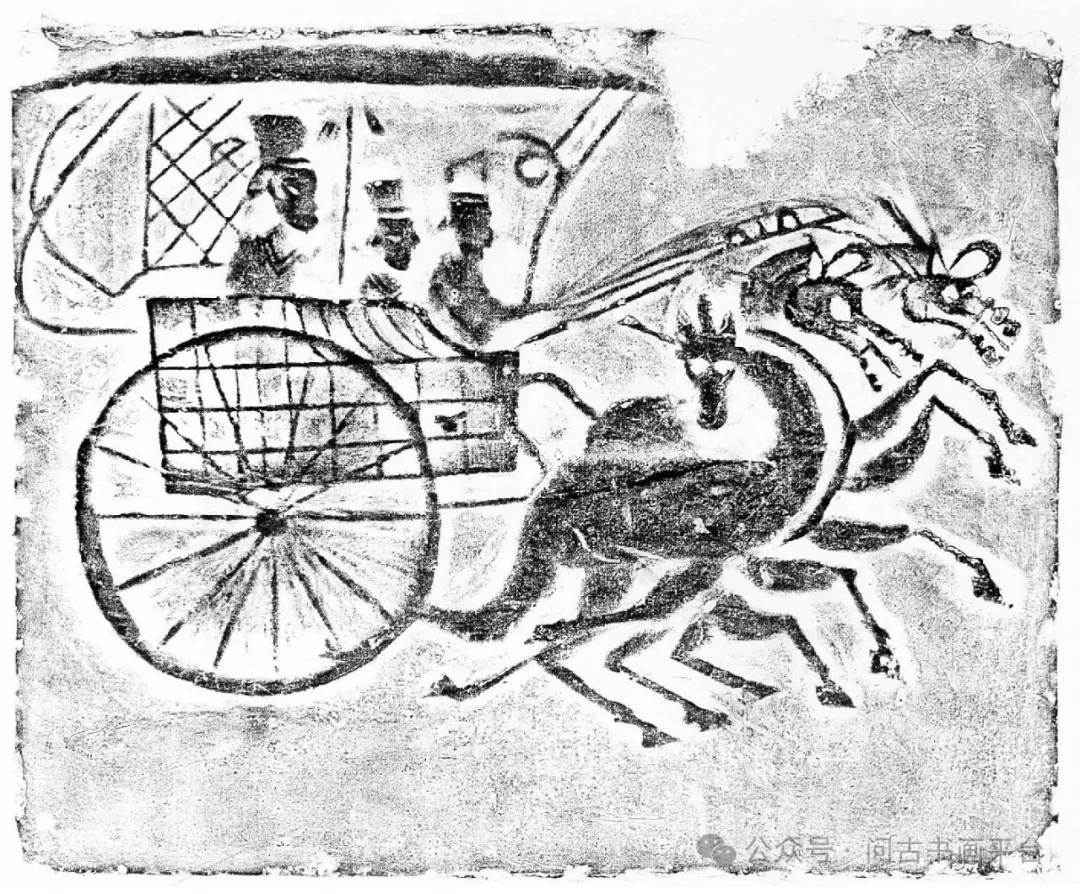

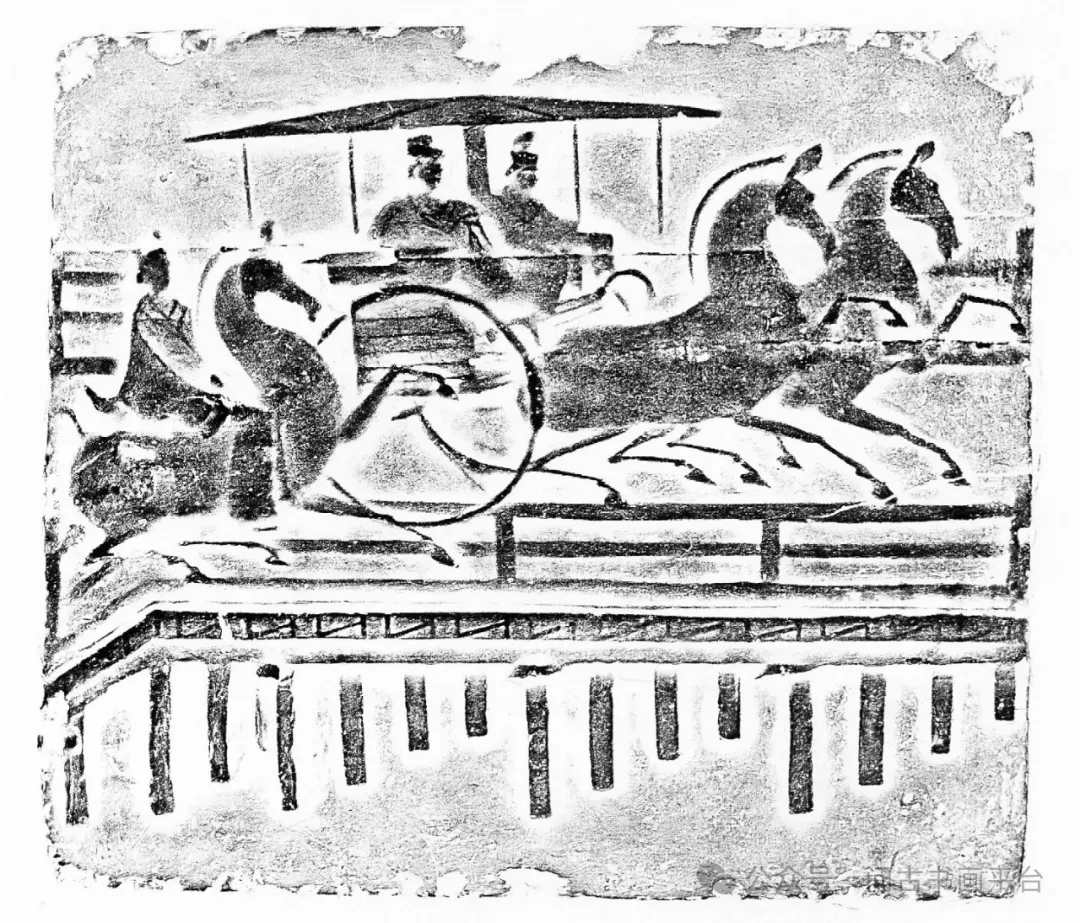

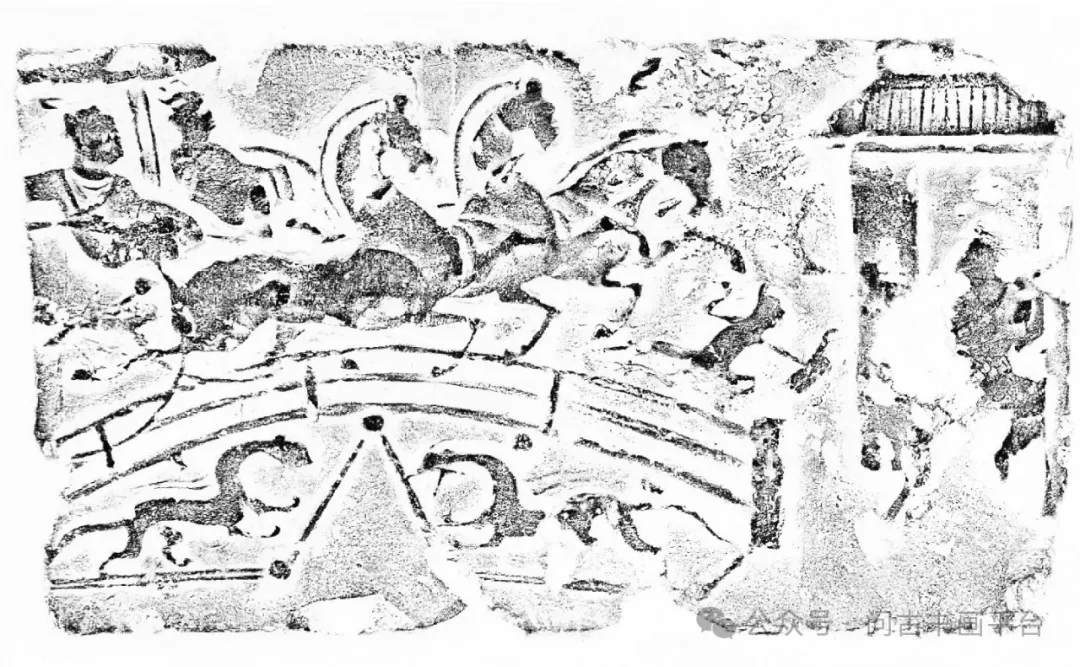

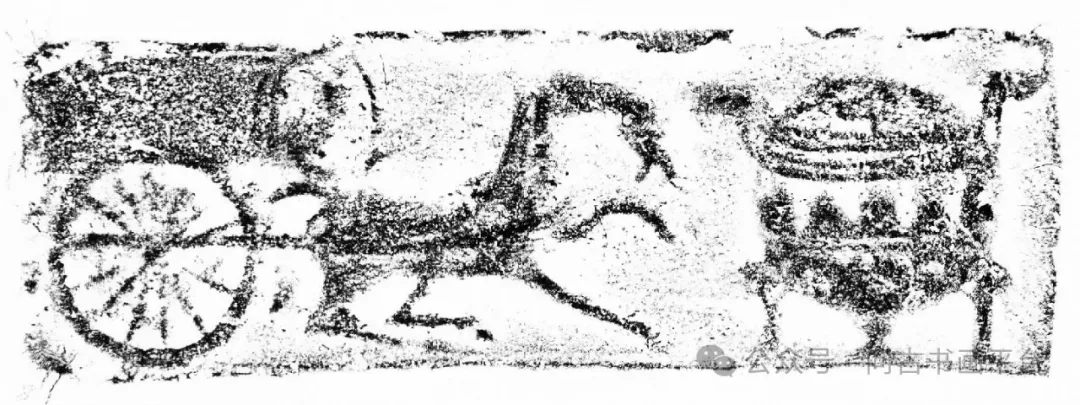

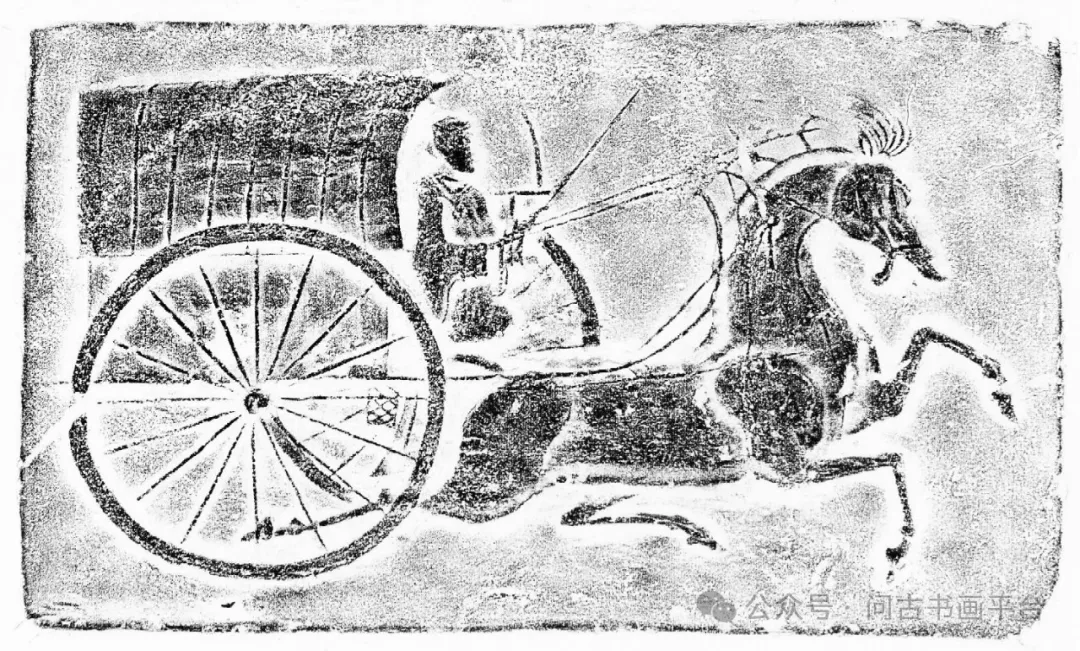

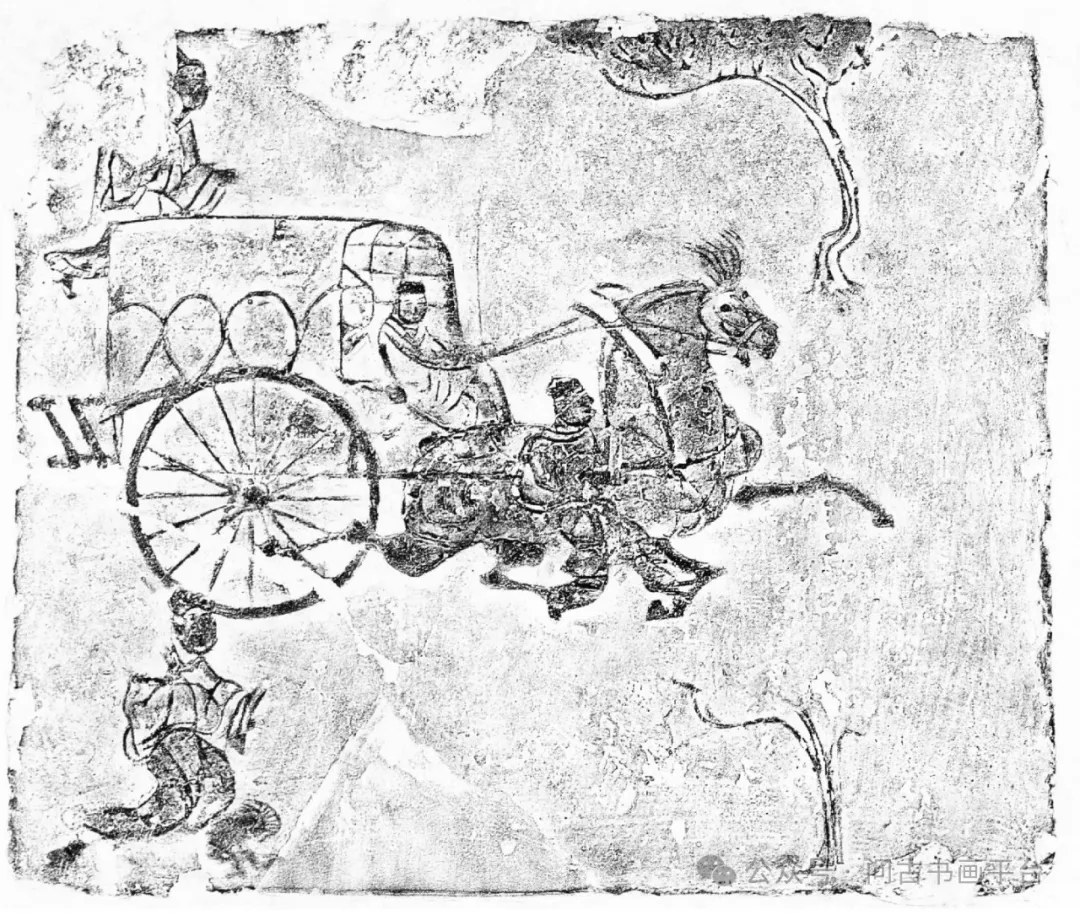

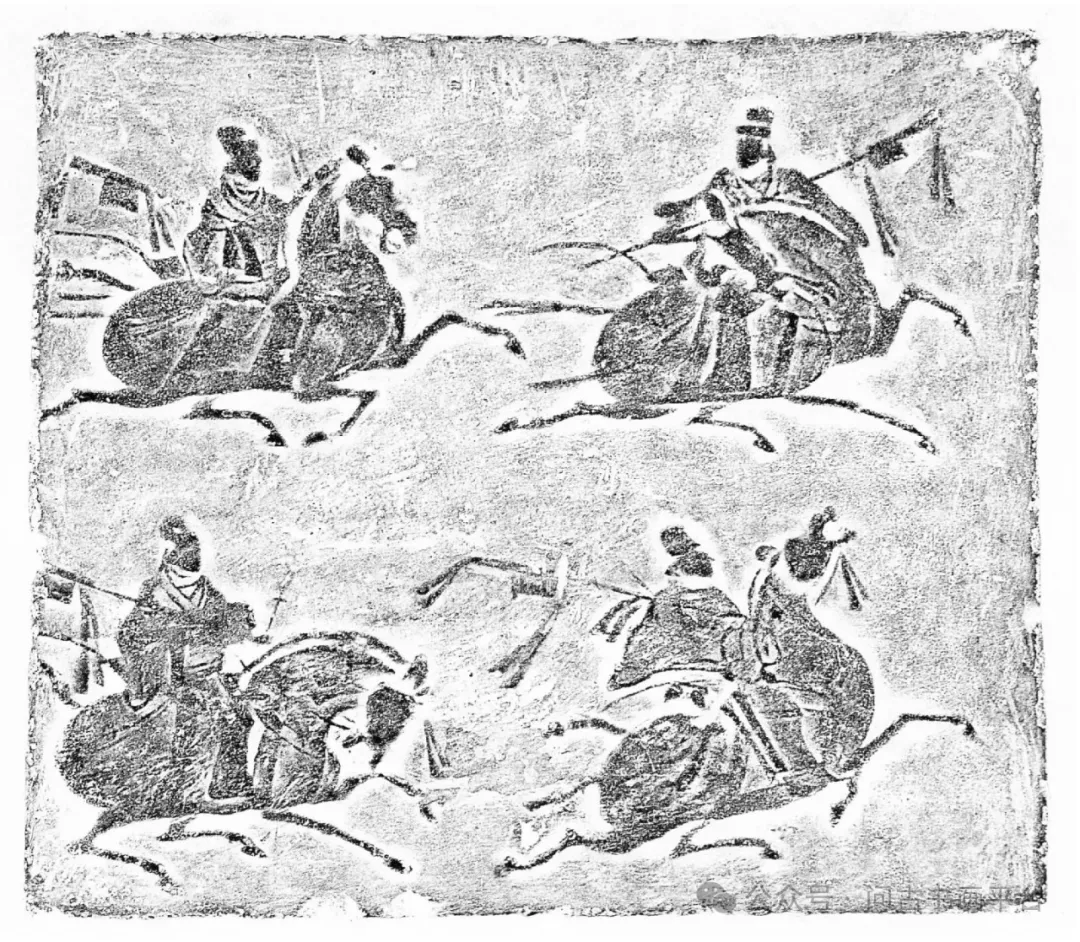

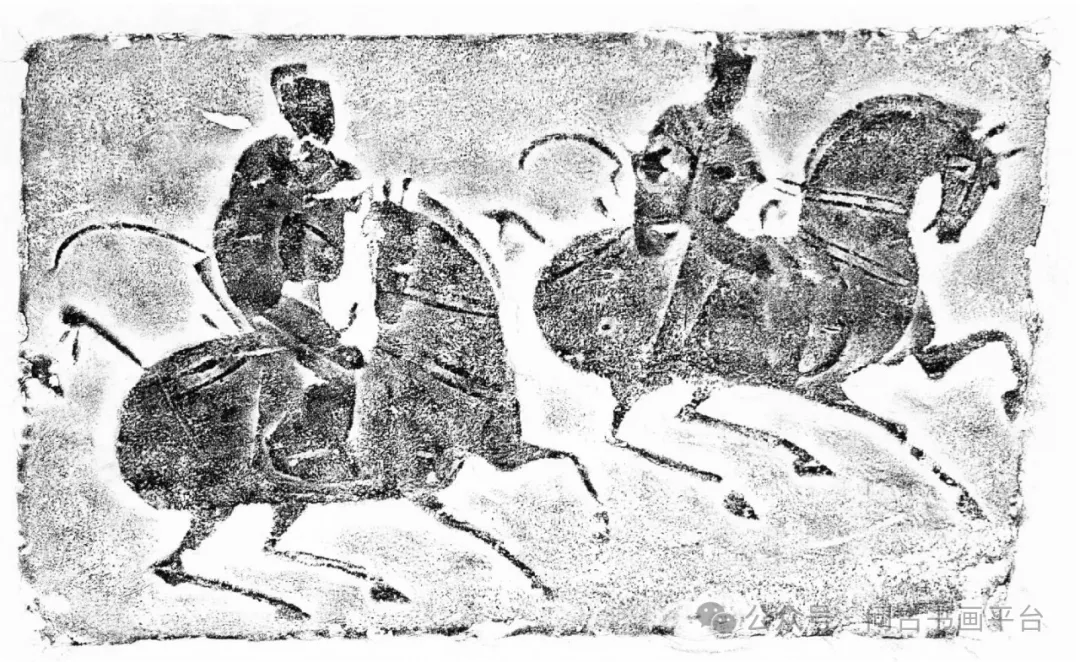

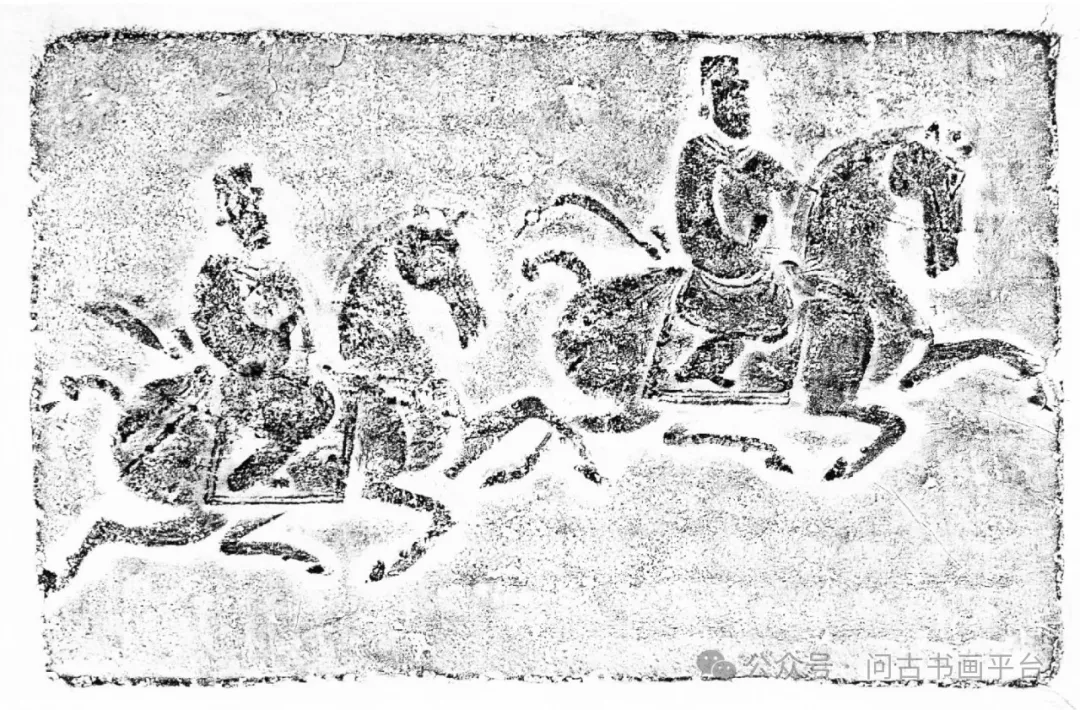

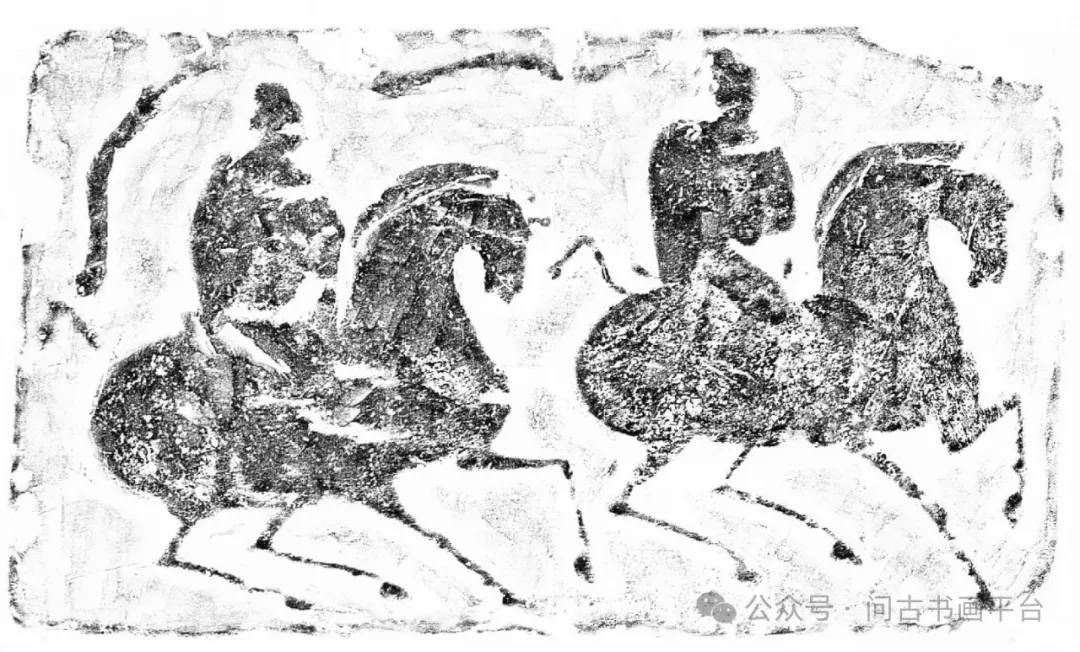

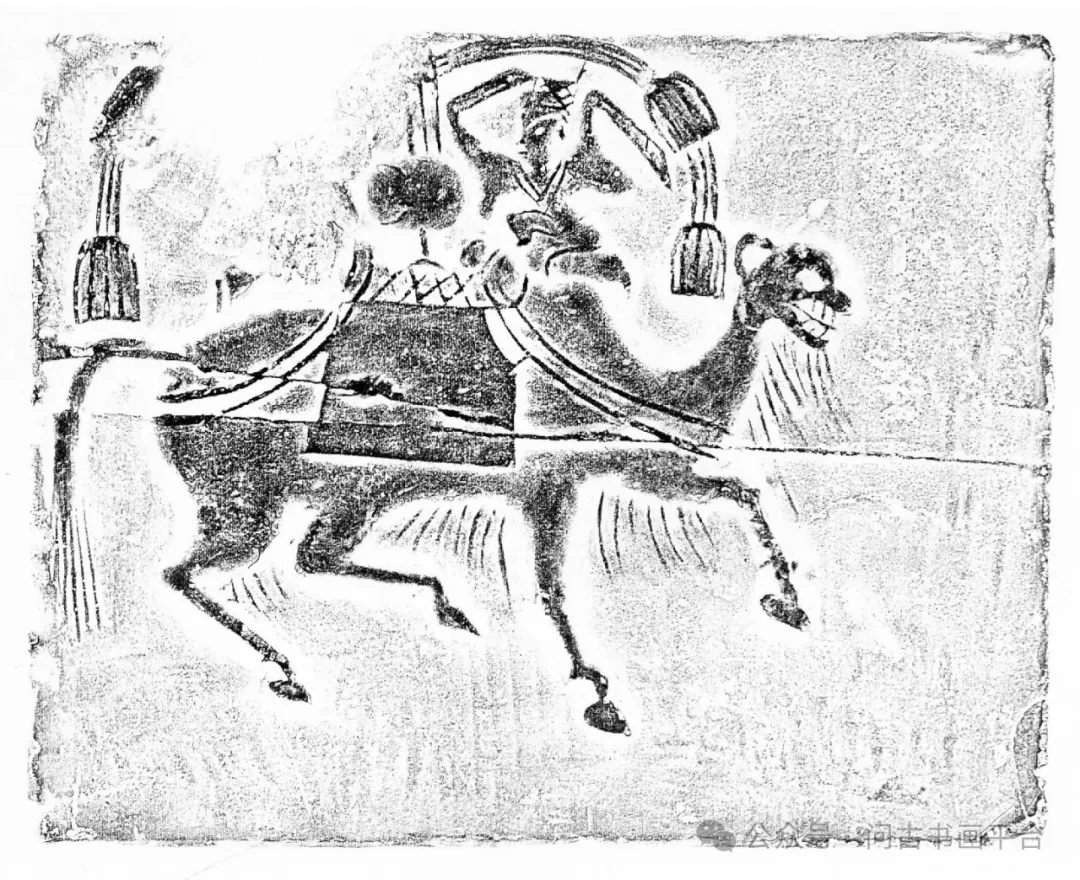

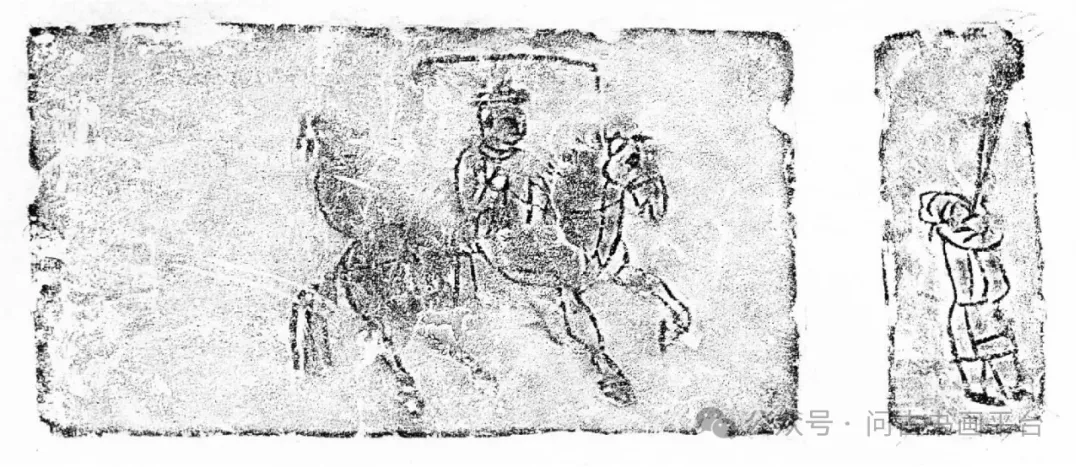

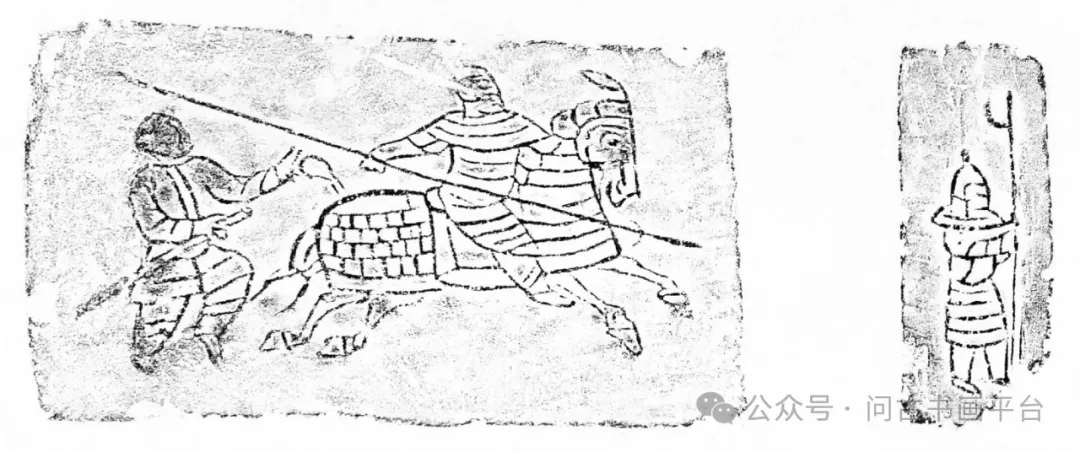

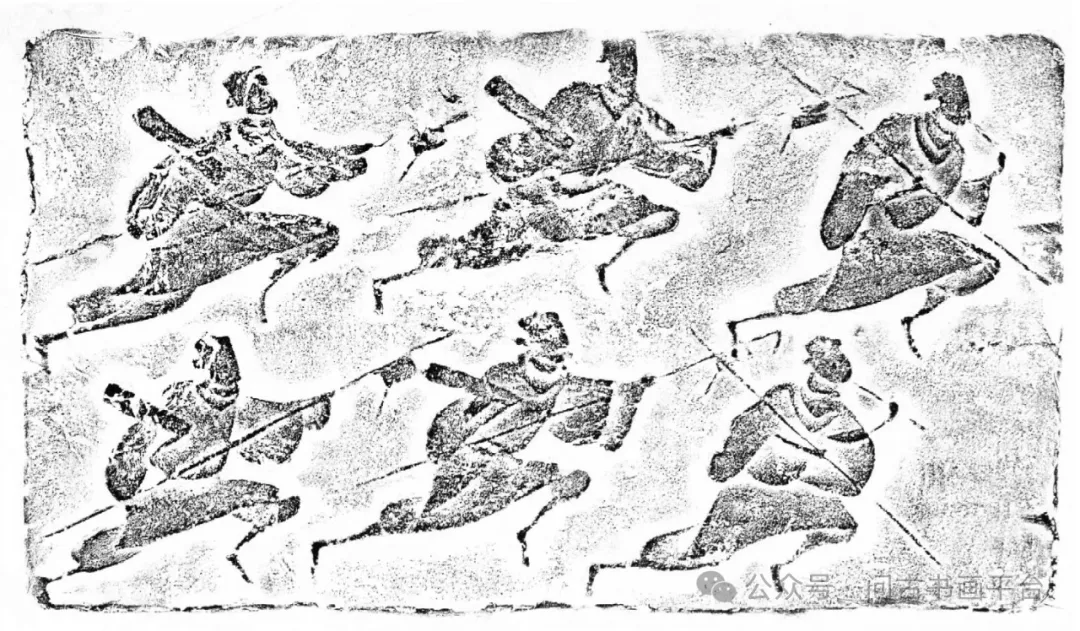

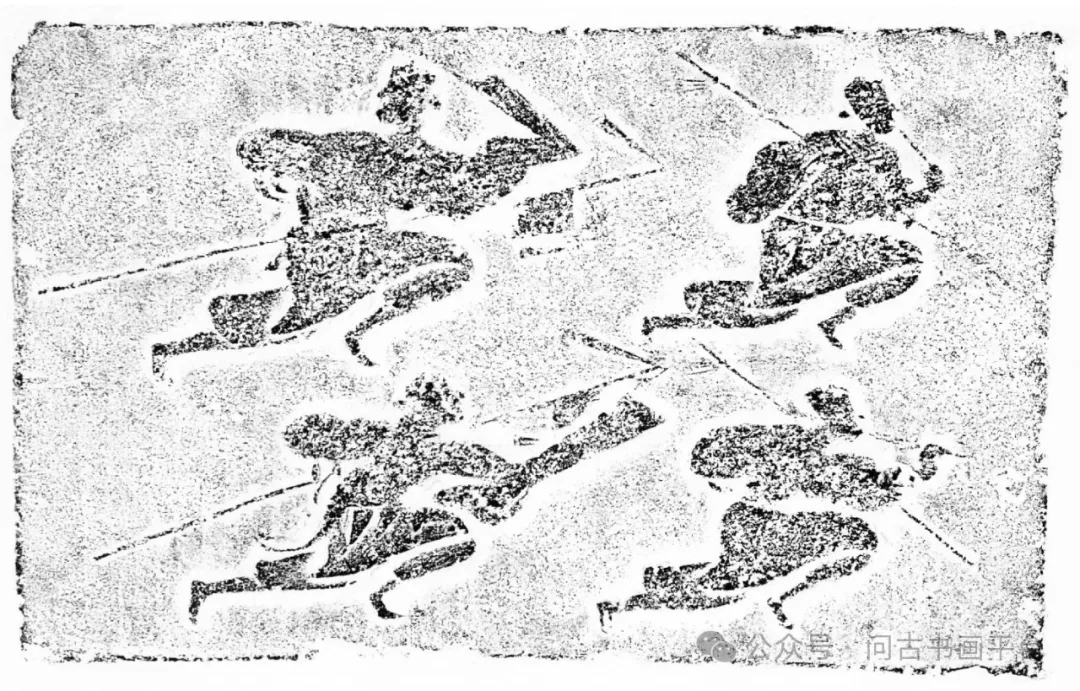

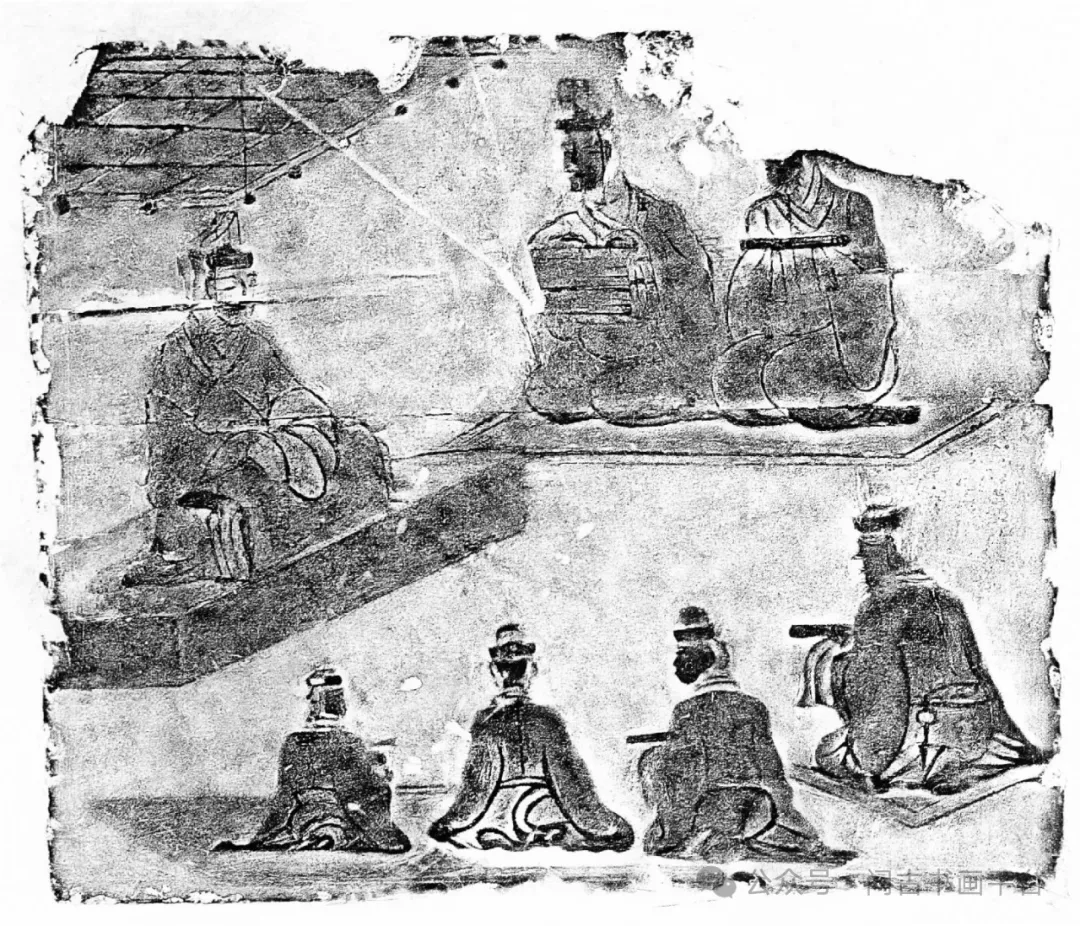

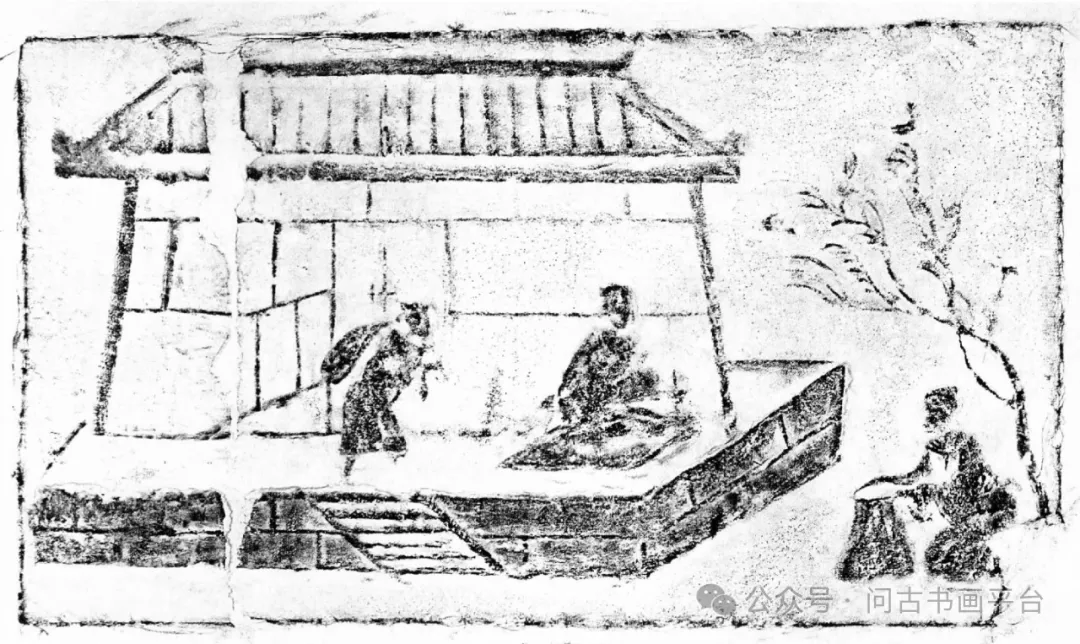

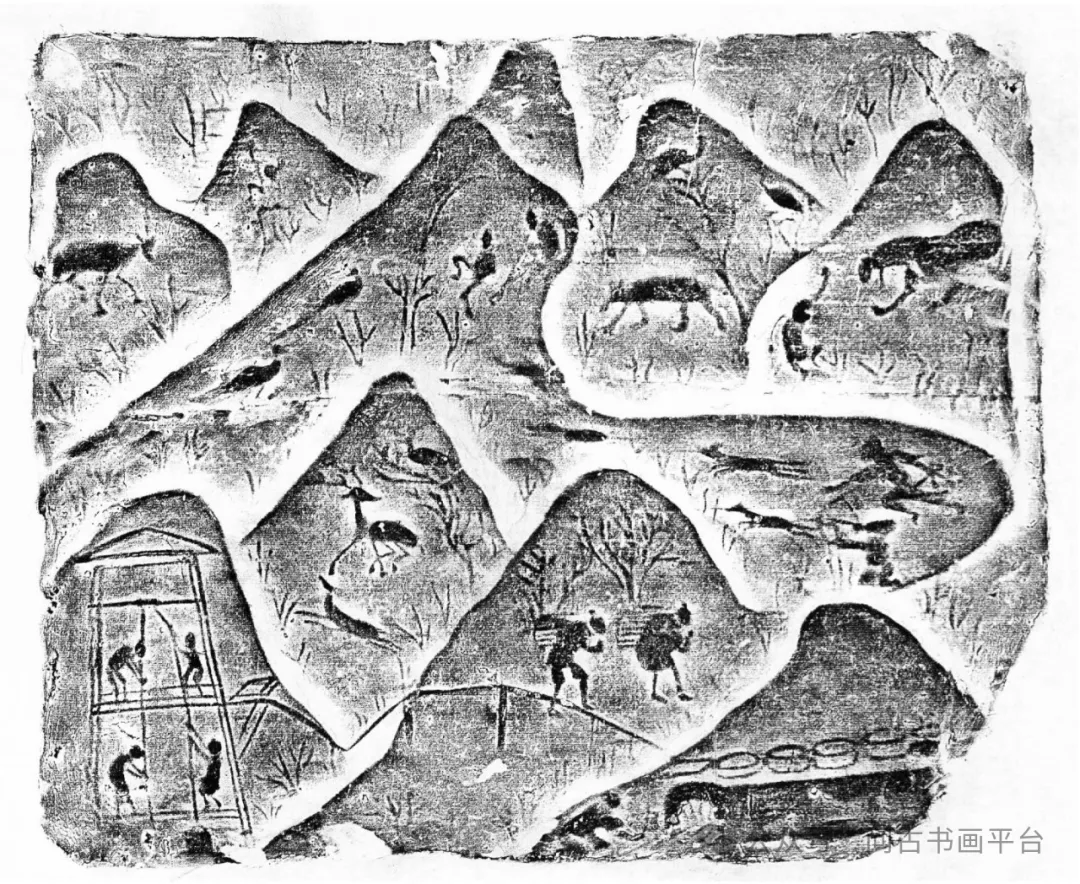

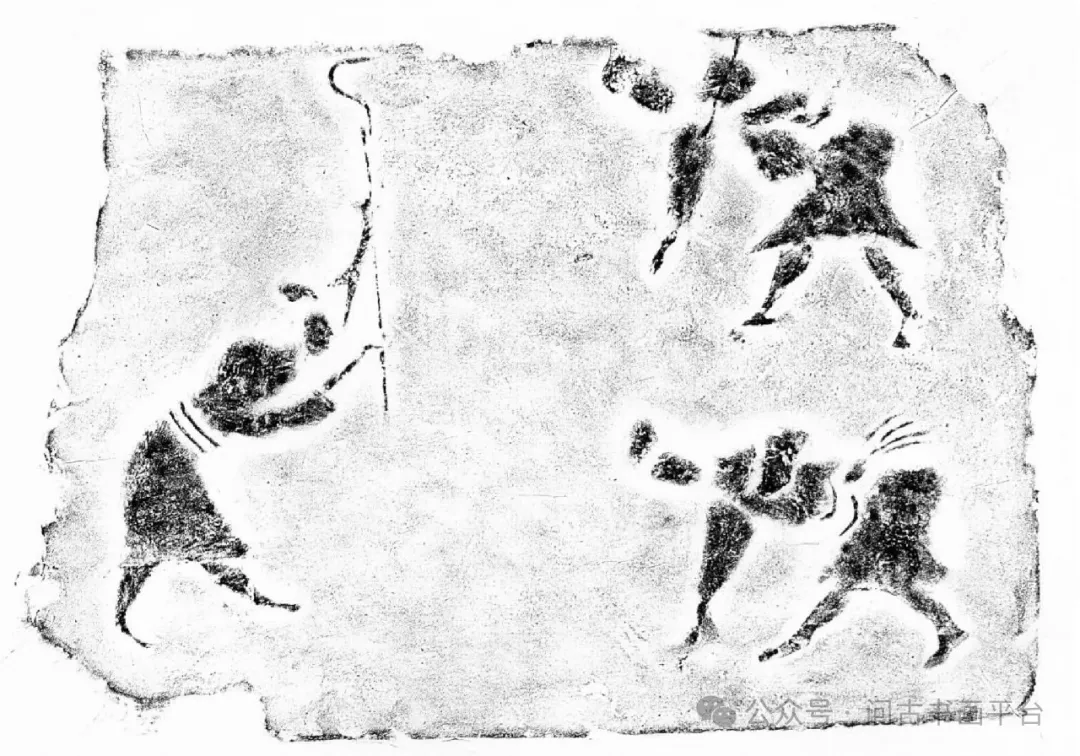

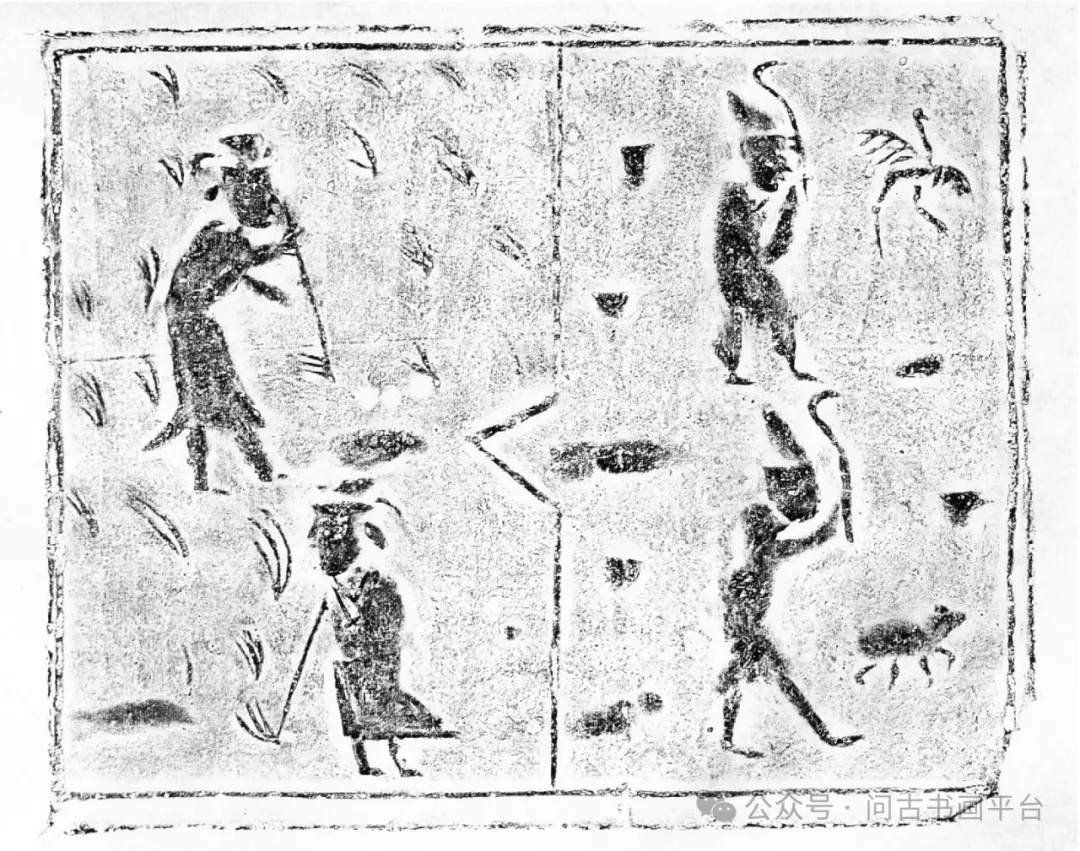

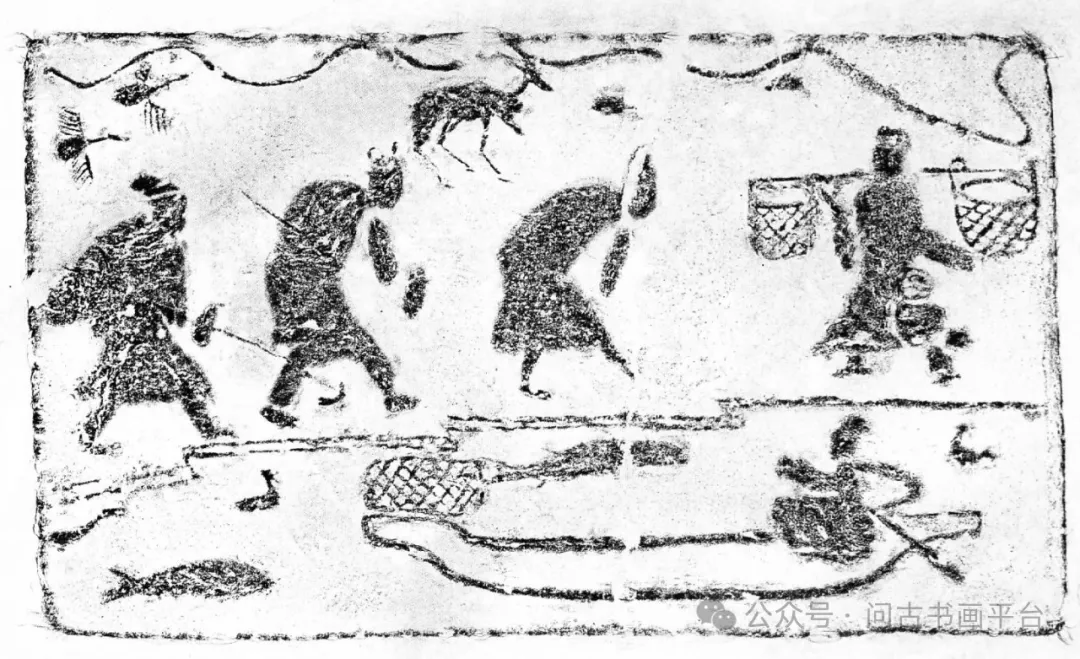

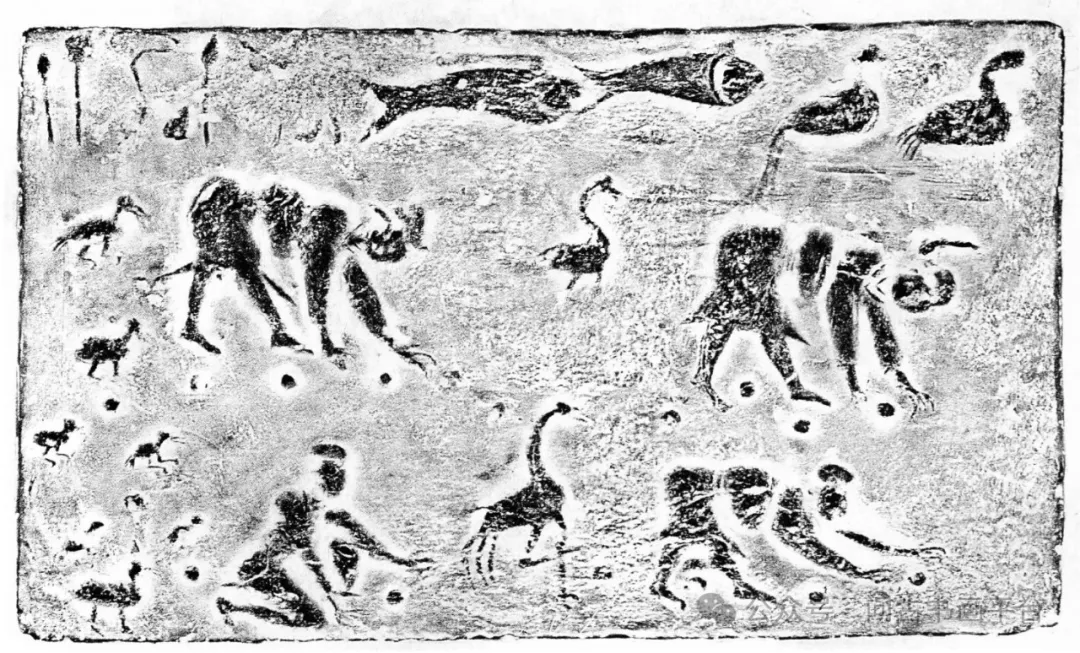

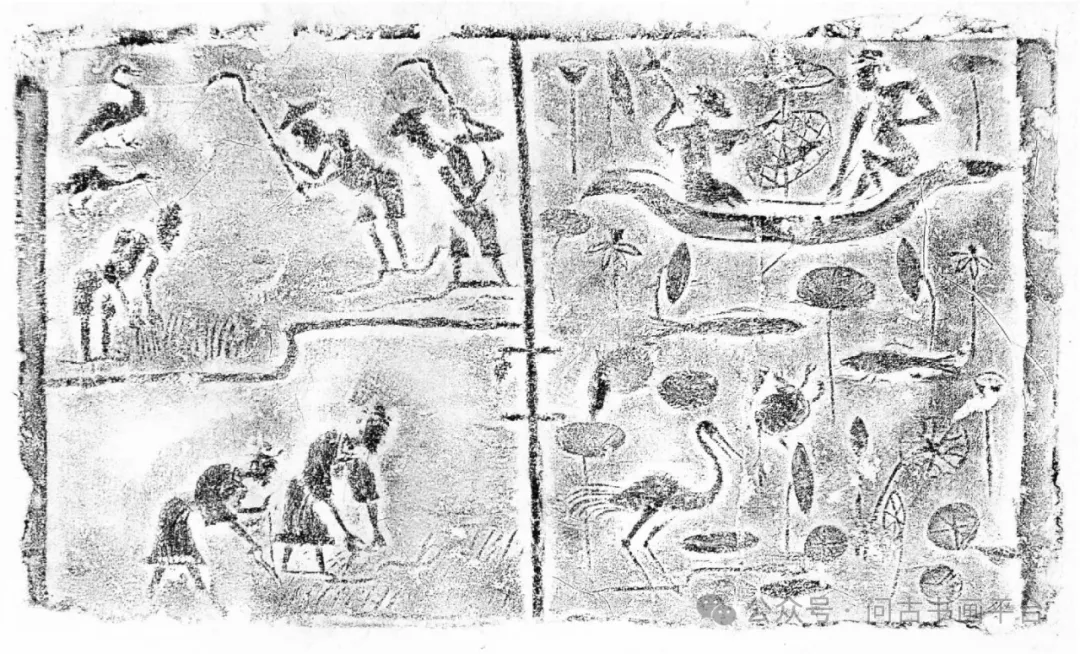

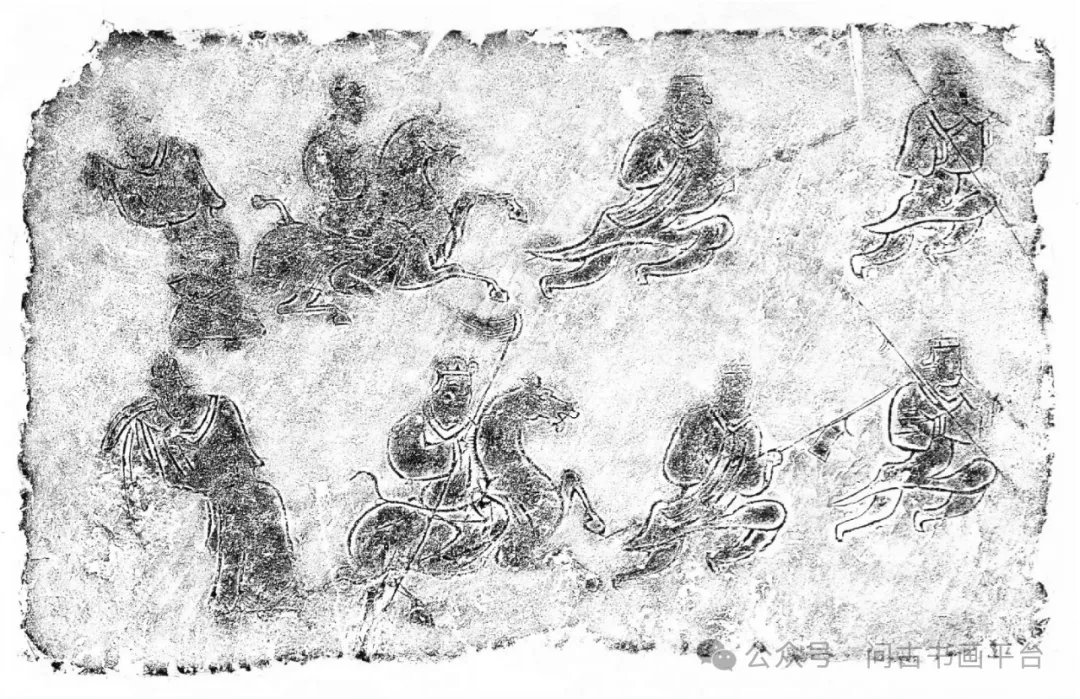

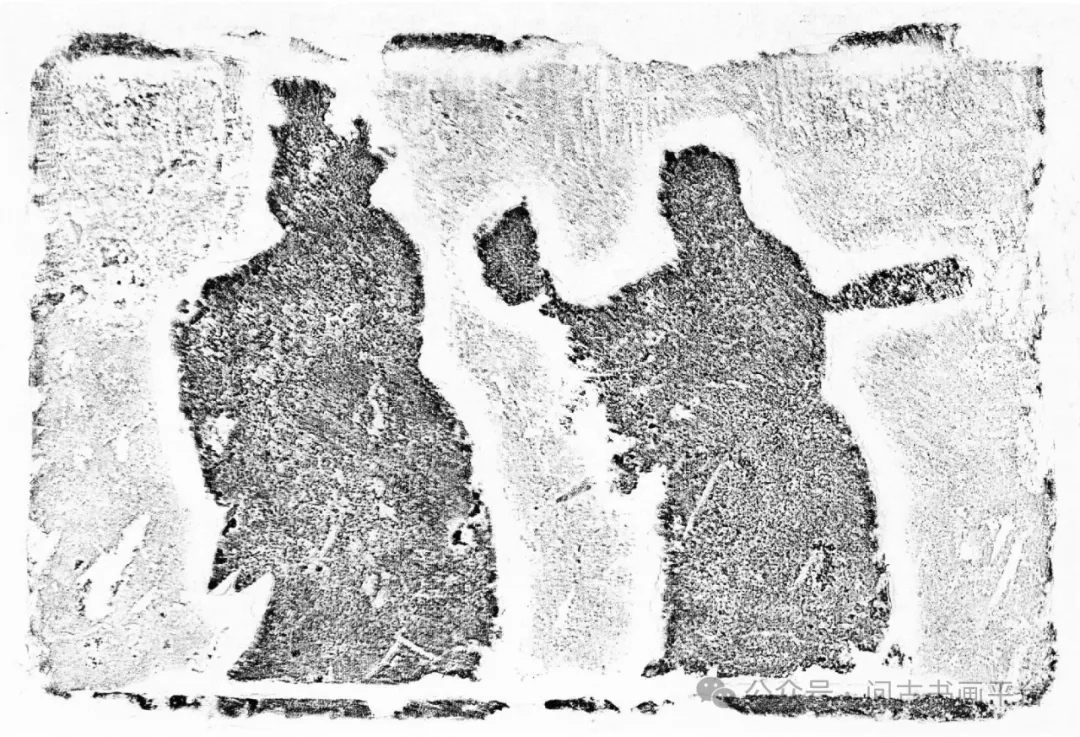

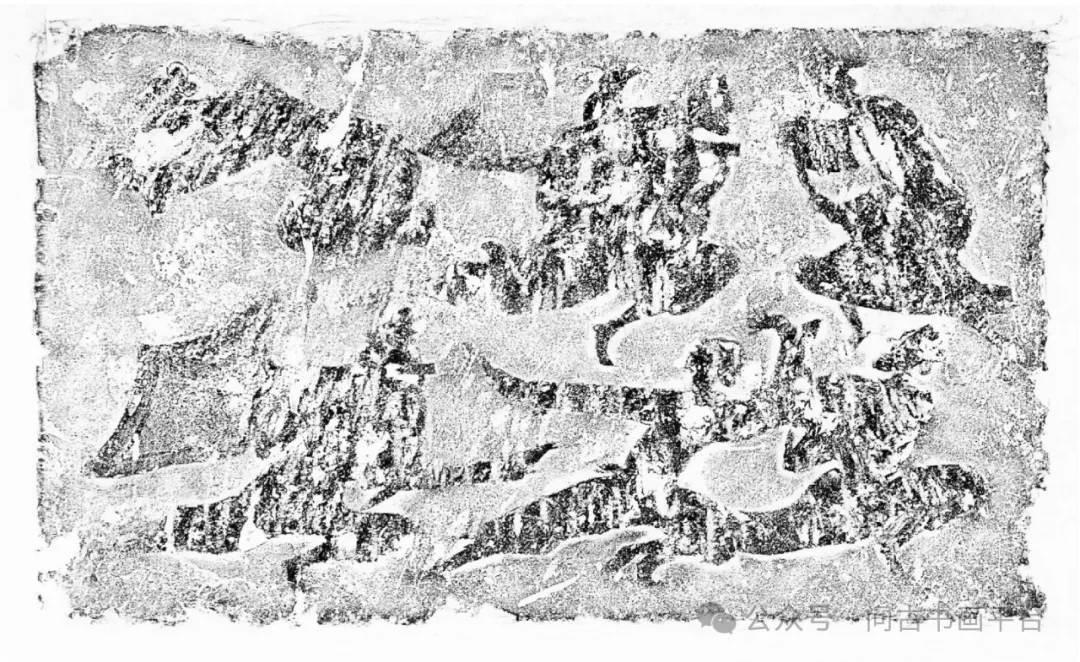

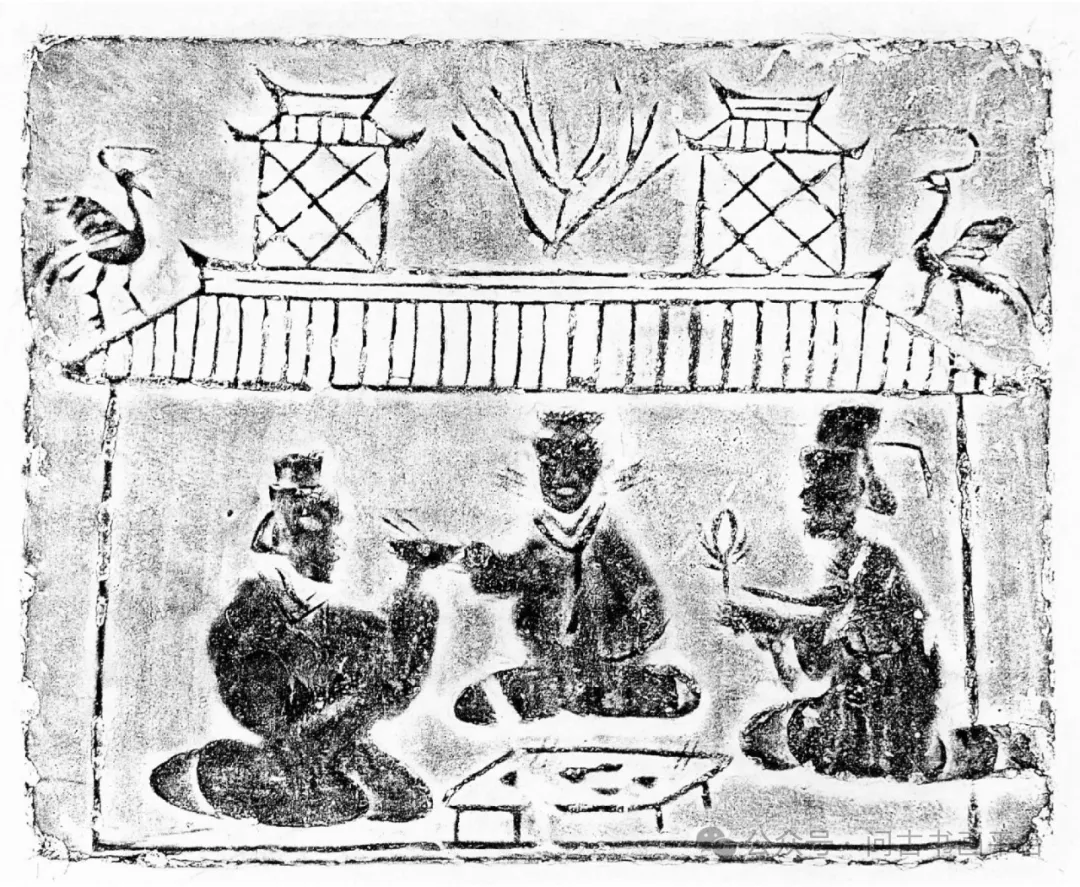

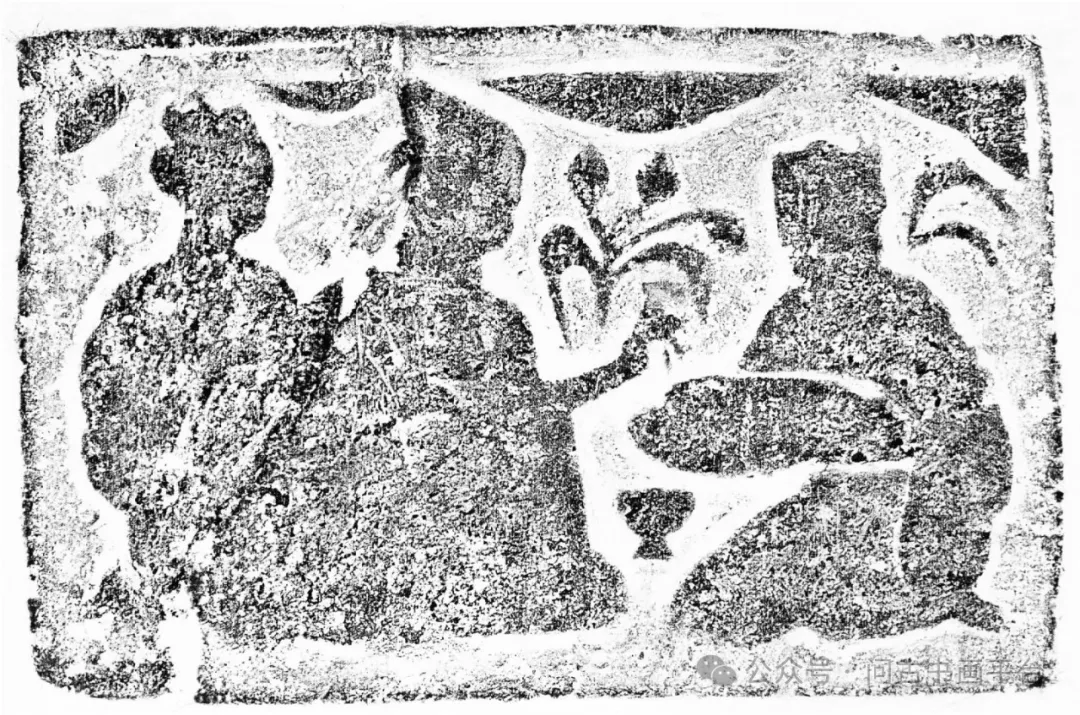

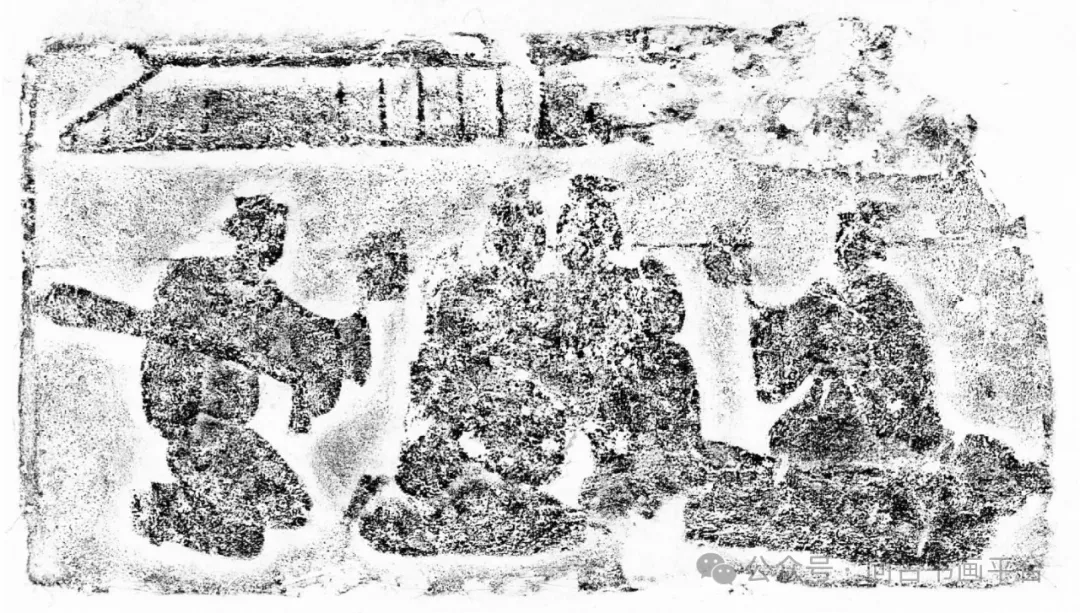

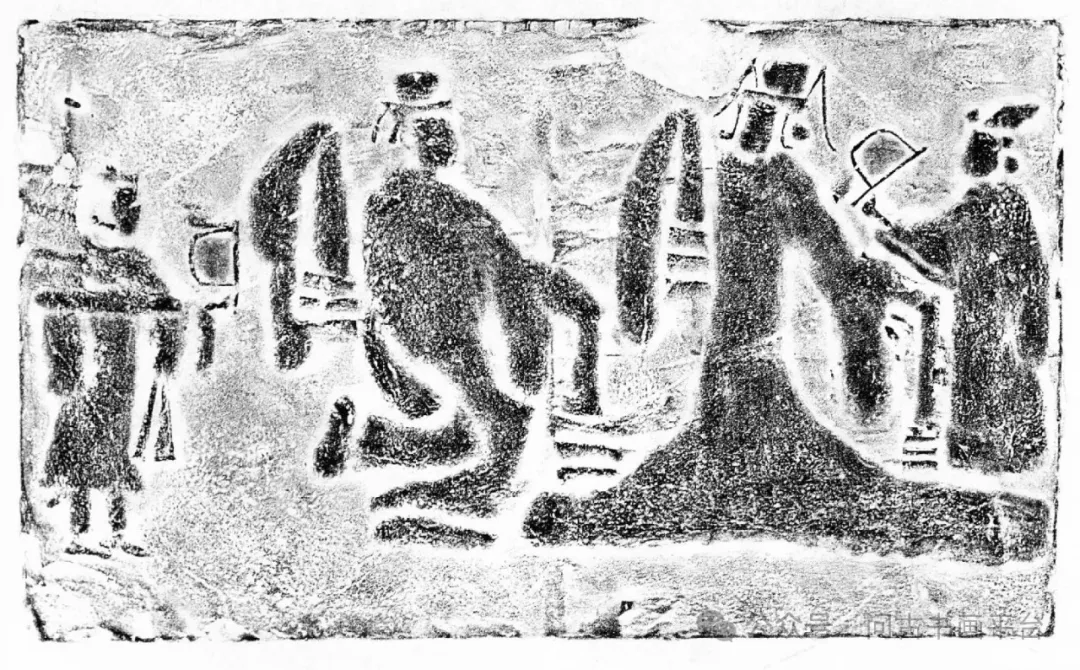

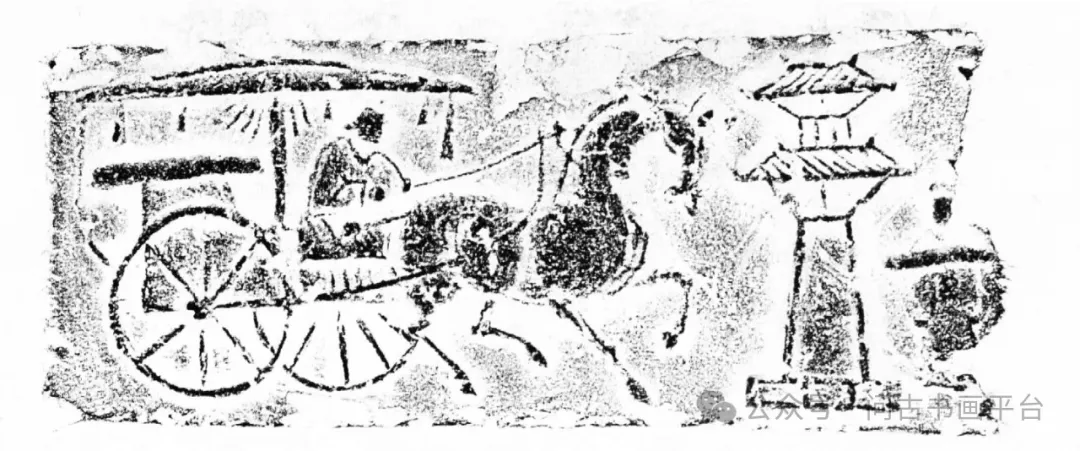

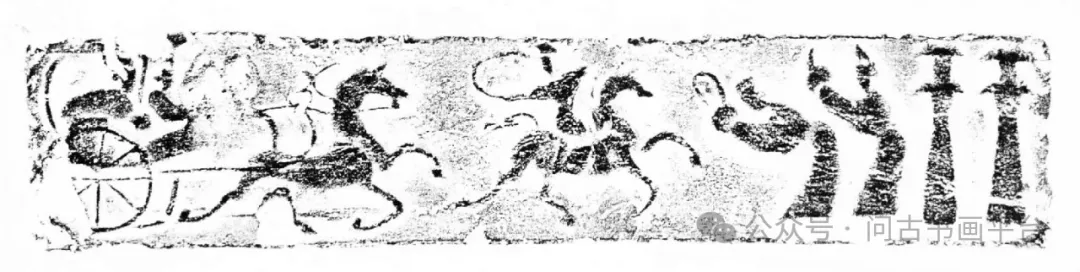

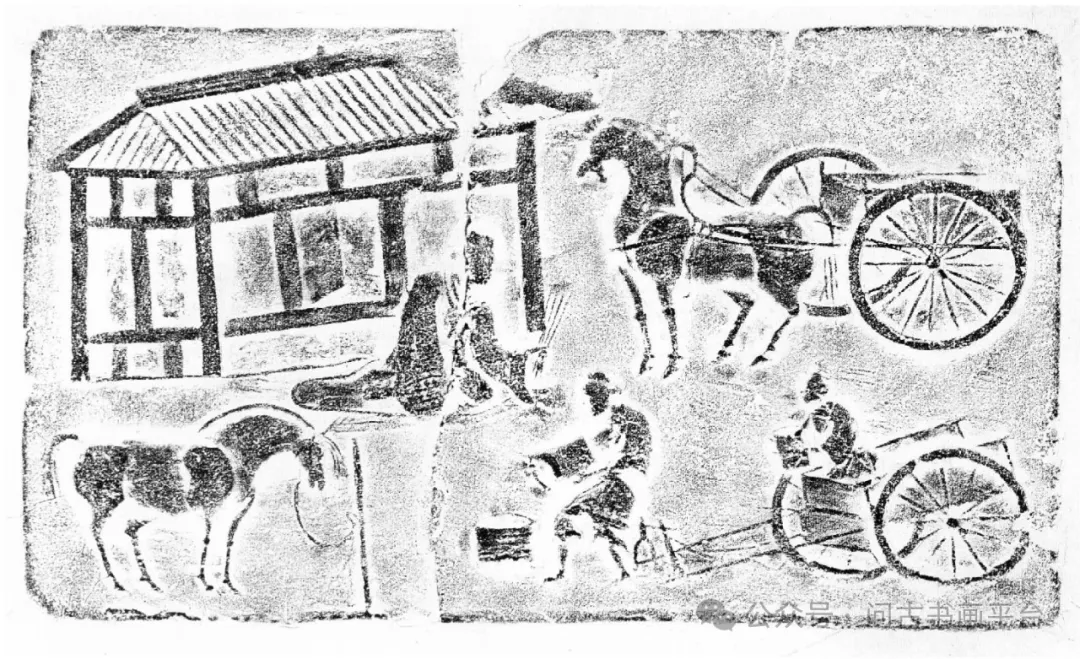

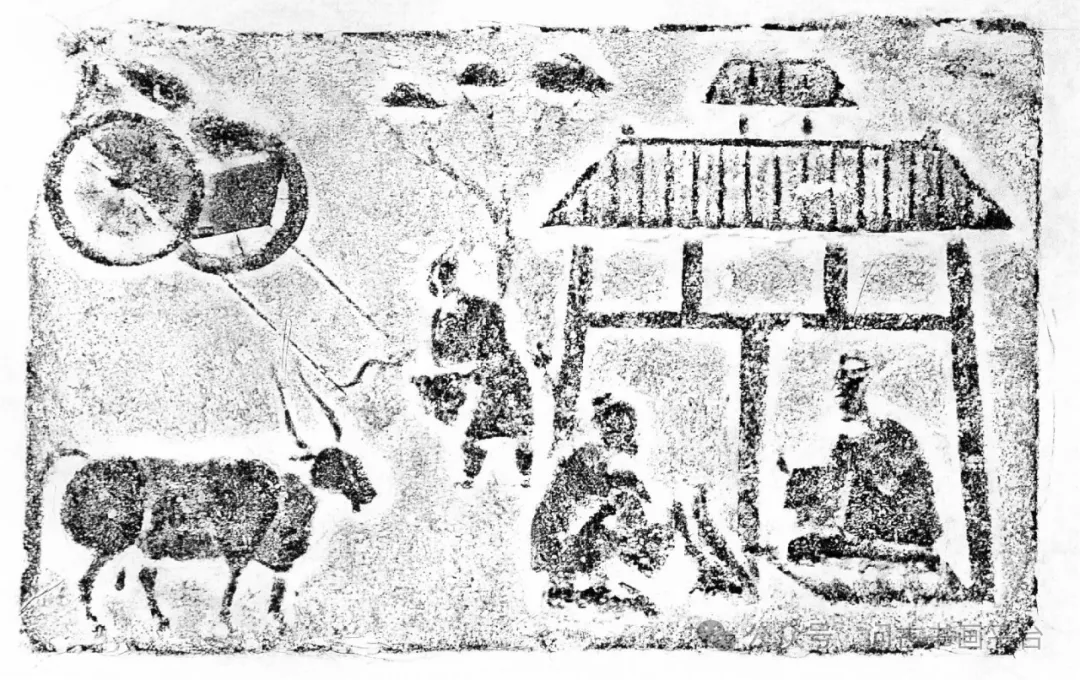

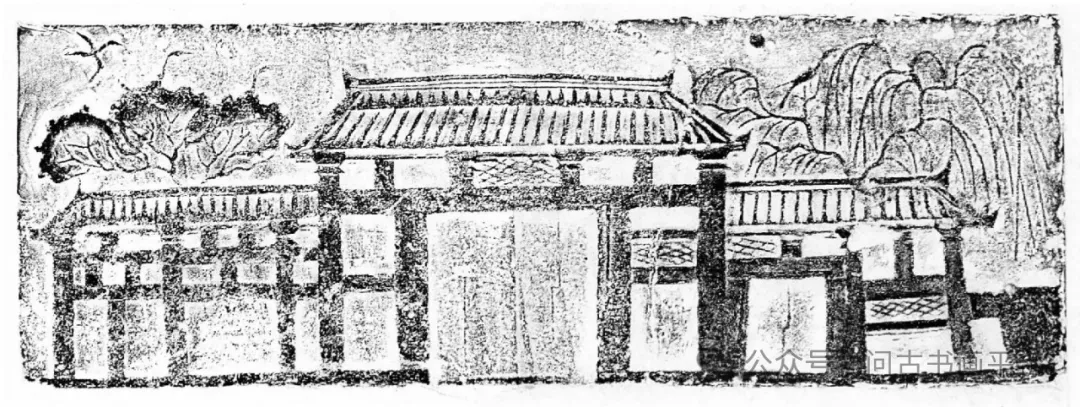

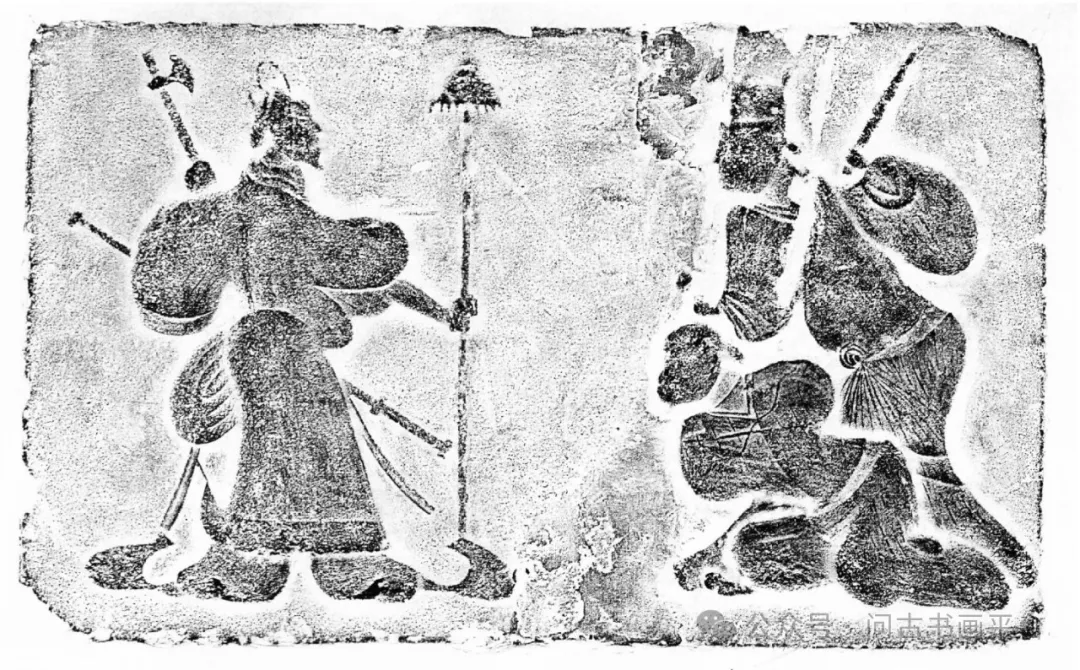

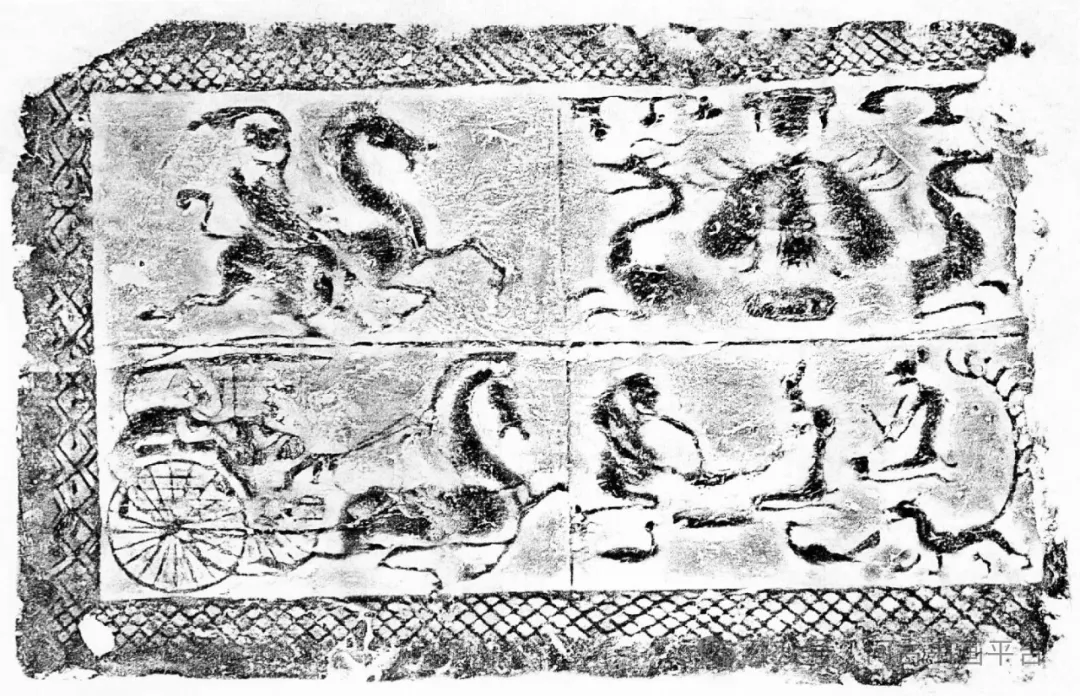

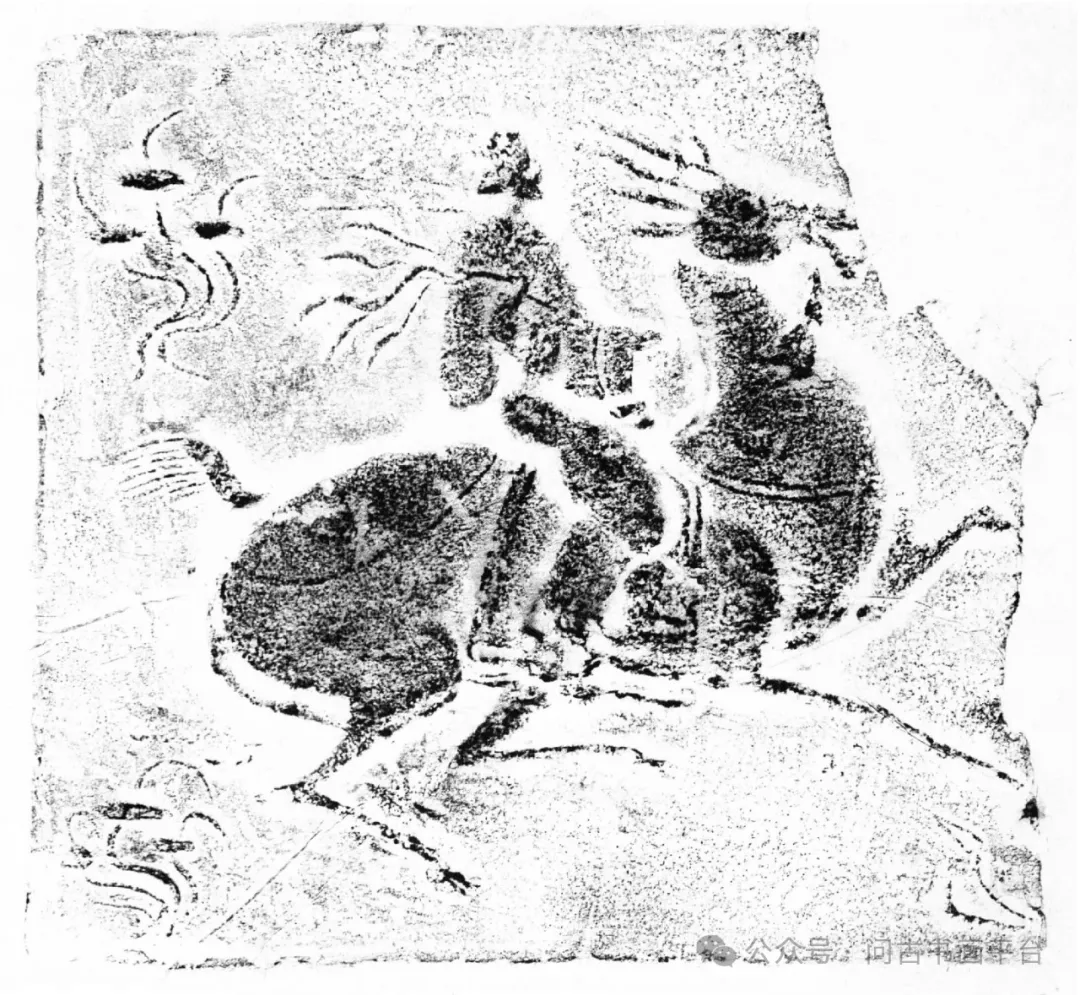

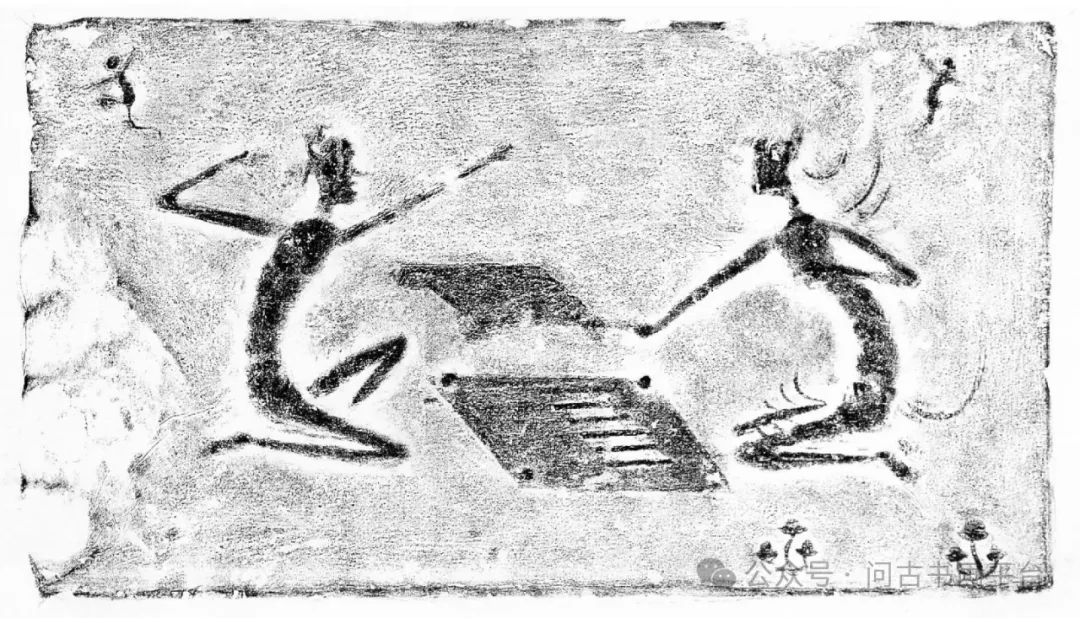

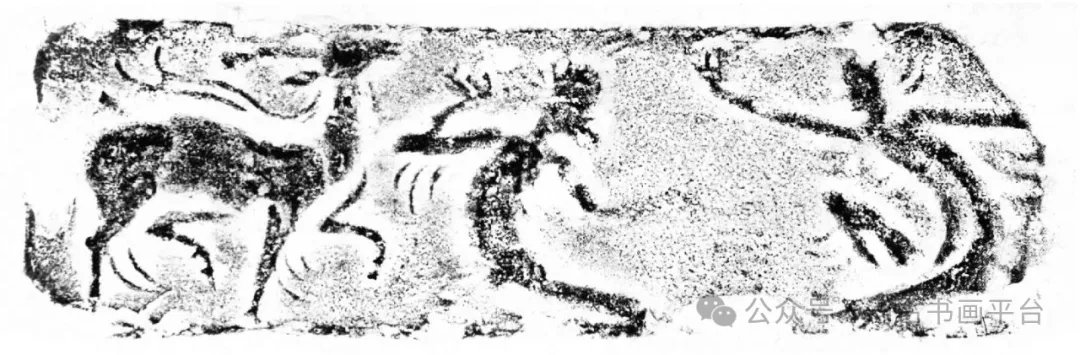

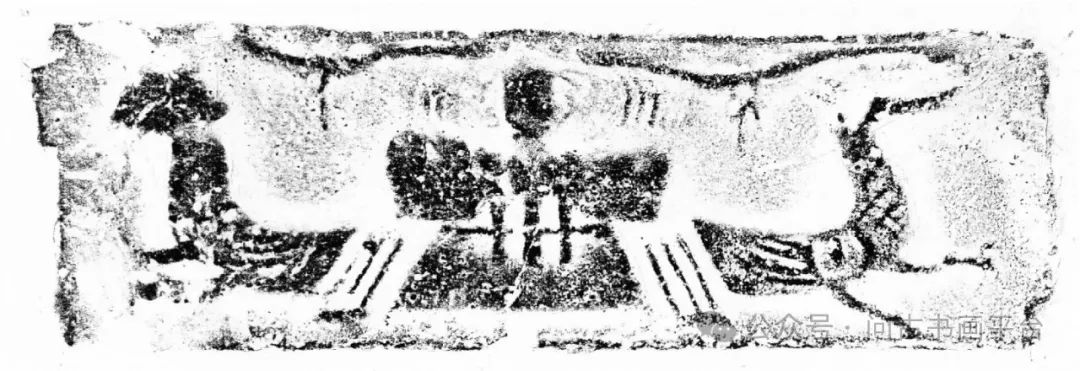

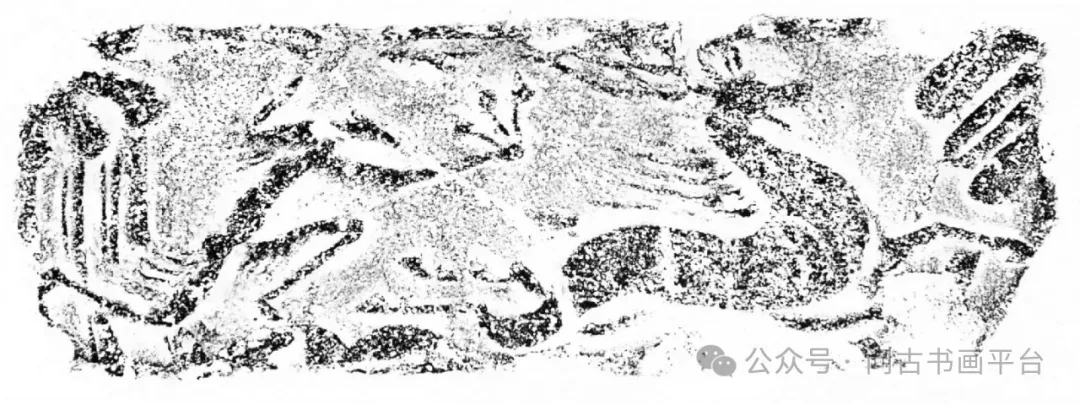

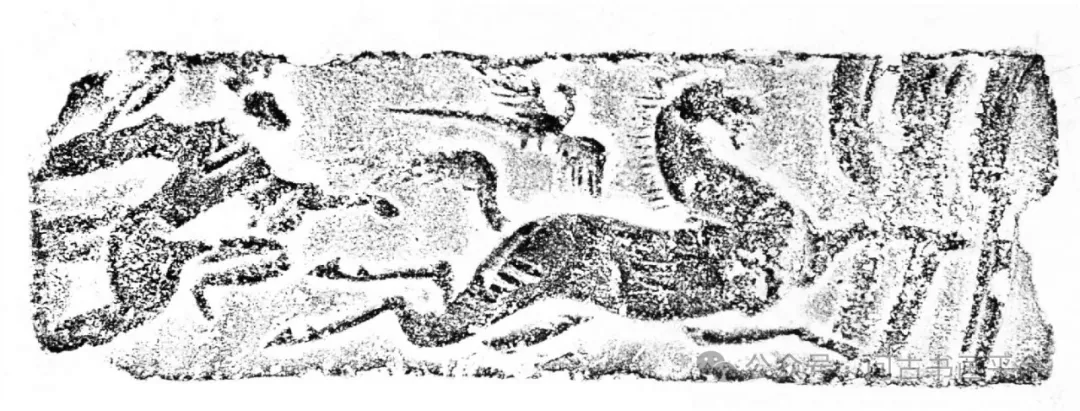

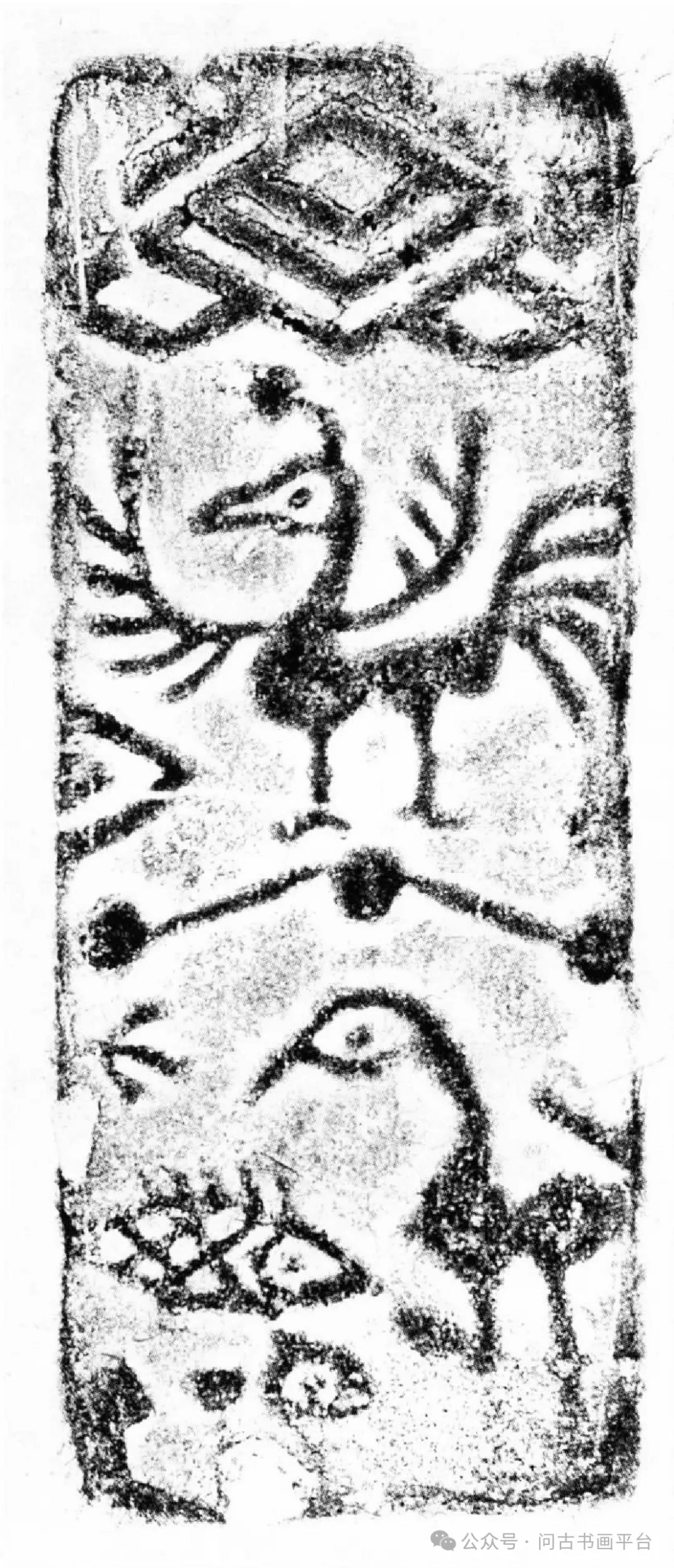

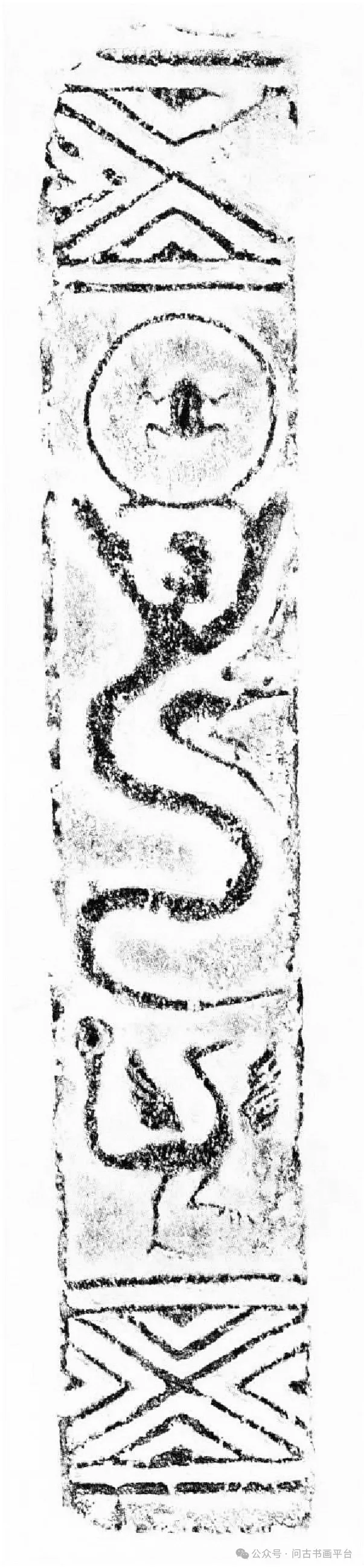

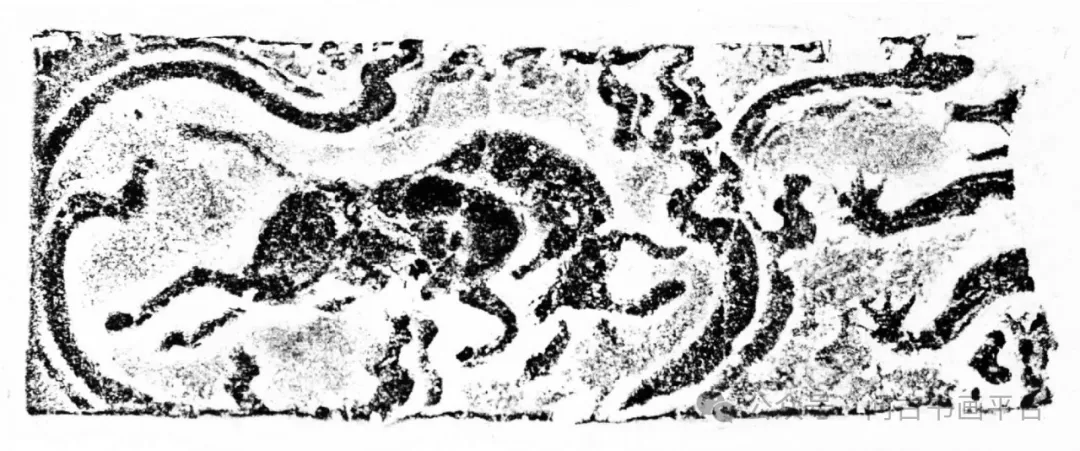

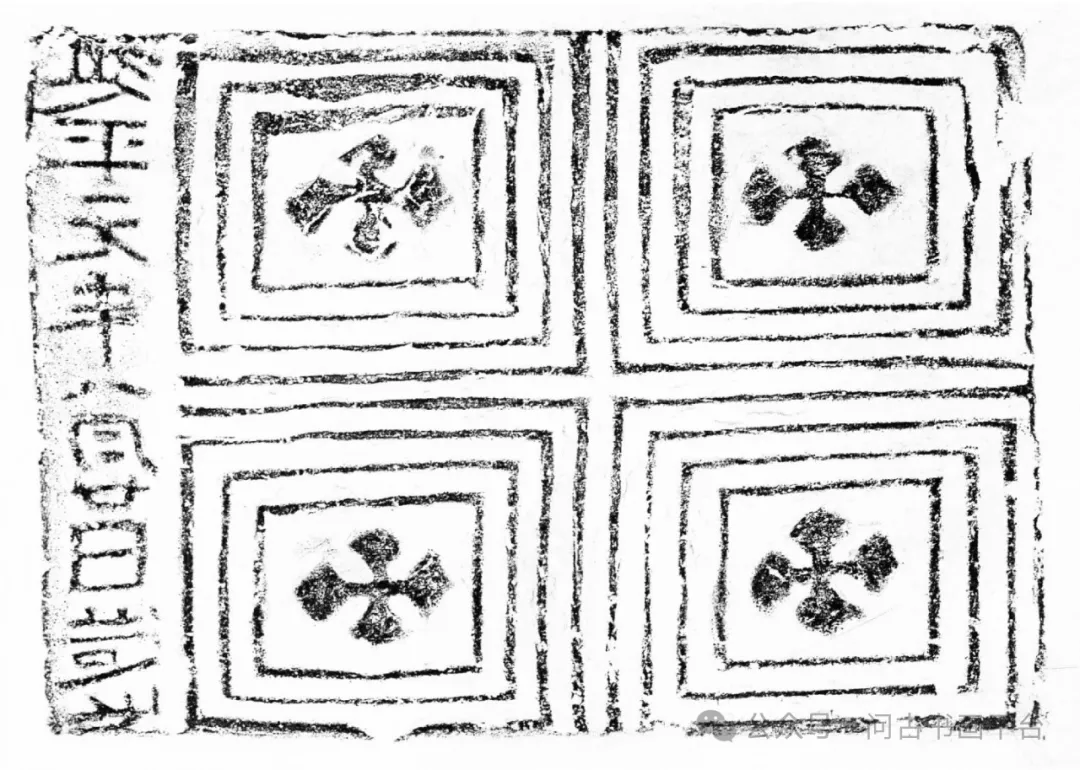

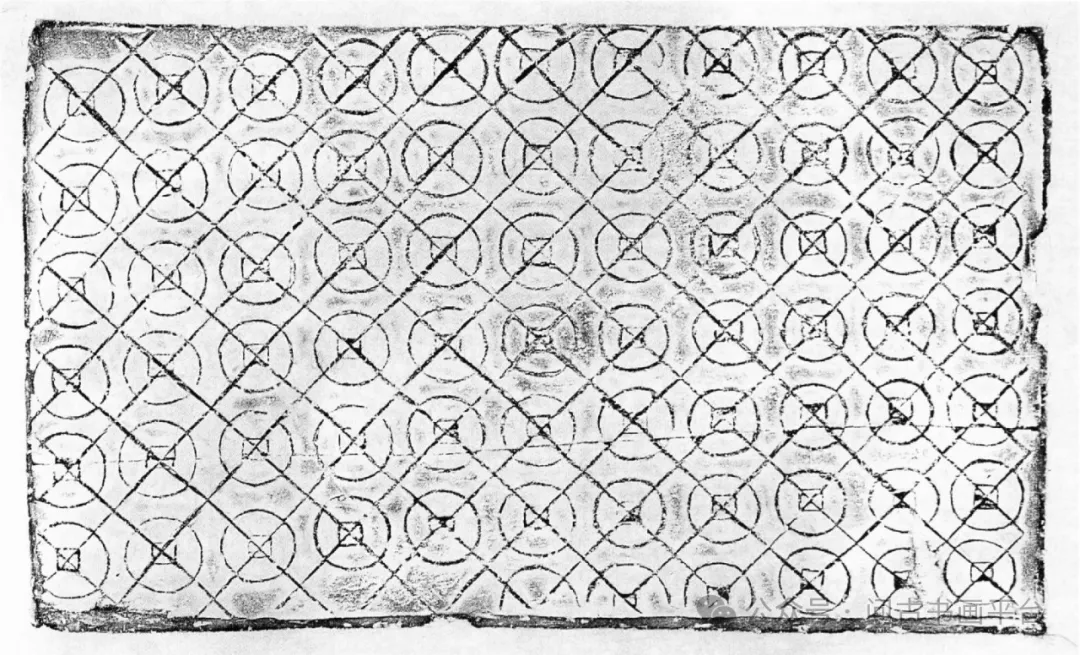

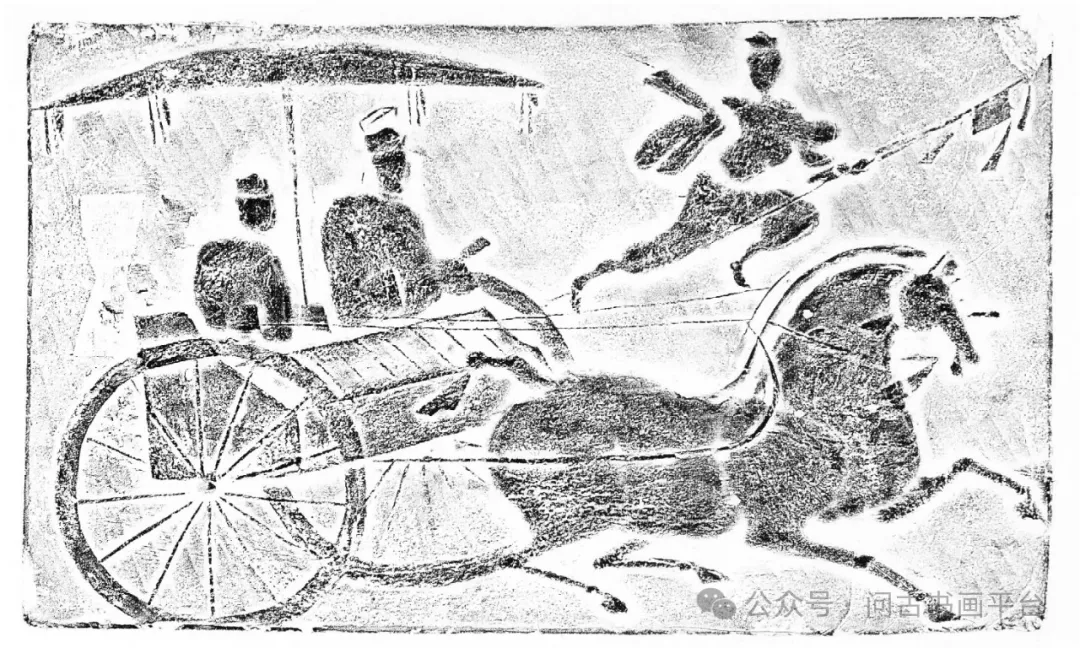

见证时代的审美变迁画像砖的发展历程经历了多个阶段,在不同的历史时期展现出了不同的风格特征。战国至西汉早期,画像砖尚处于起步阶段,风格相对古朴、稚拙。画面线条较为简单,构图也比较松散,主要以简单的图案和抽象的符号为主,侧重于表现一些具有象征意义的形象,如动物纹等。西汉中期至东汉时期,画像砖进入了鼎盛阶段,风格逐渐走向成熟与繁荣。此时的画像砖线条更加流畅细腻,构图也更加规整严谨。在表现内容上更加丰富多样,不仅延续了前期的神话传说和历史故事题材,还大量增加了反映现实生活的场景。特别是在东汉时期,画像砖艺术达到了顶峰,各地的画像砖都展现出独特的地域风格。魏晋南北朝时期,社会动荡不安,文化呈现出多元融合的特点,画像砖风格也随之发生了变化。画面内容逐渐摆脱了对神话和历史题材的过度依赖,更加贴近日常生活,表现手法更加写实自然。线条变得更加自由灵动,构图也更加灵活多变,不再拘泥于传统的形式。

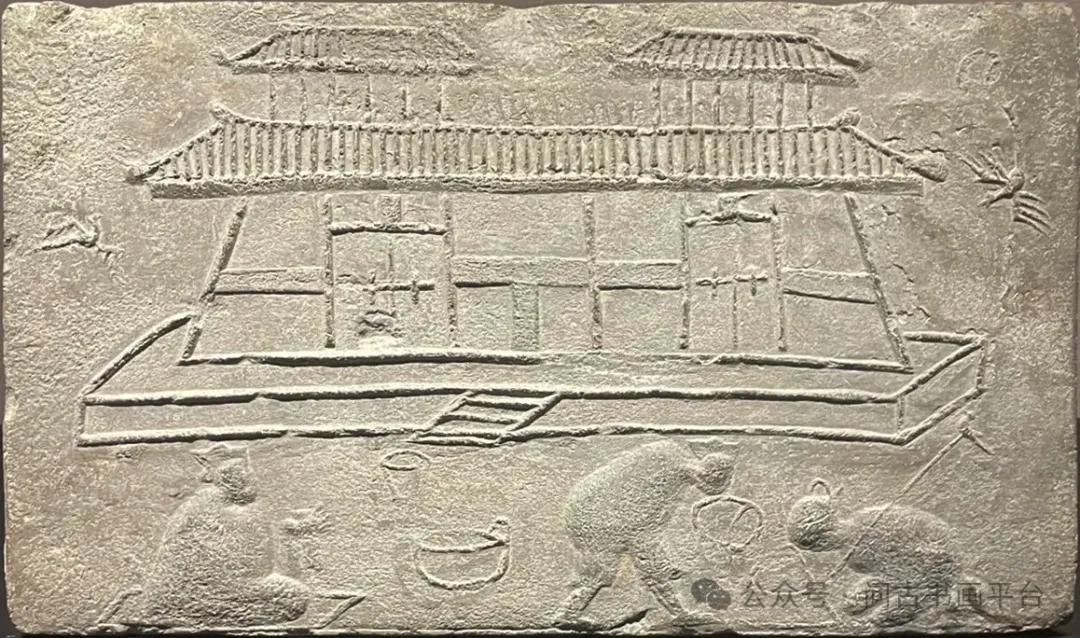

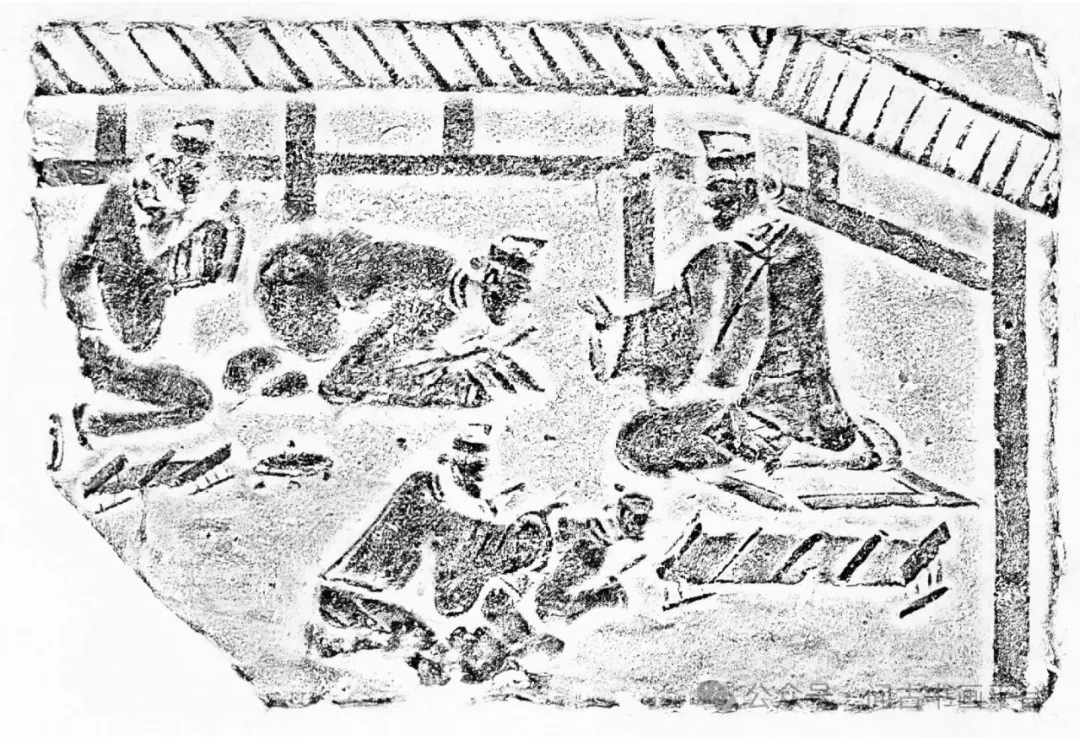

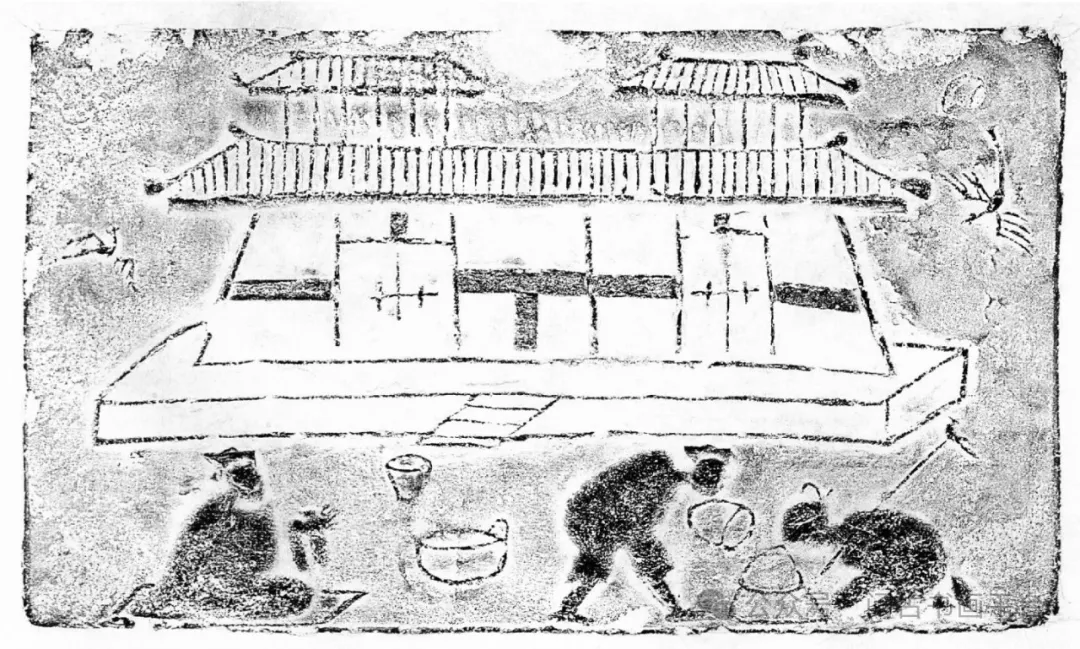

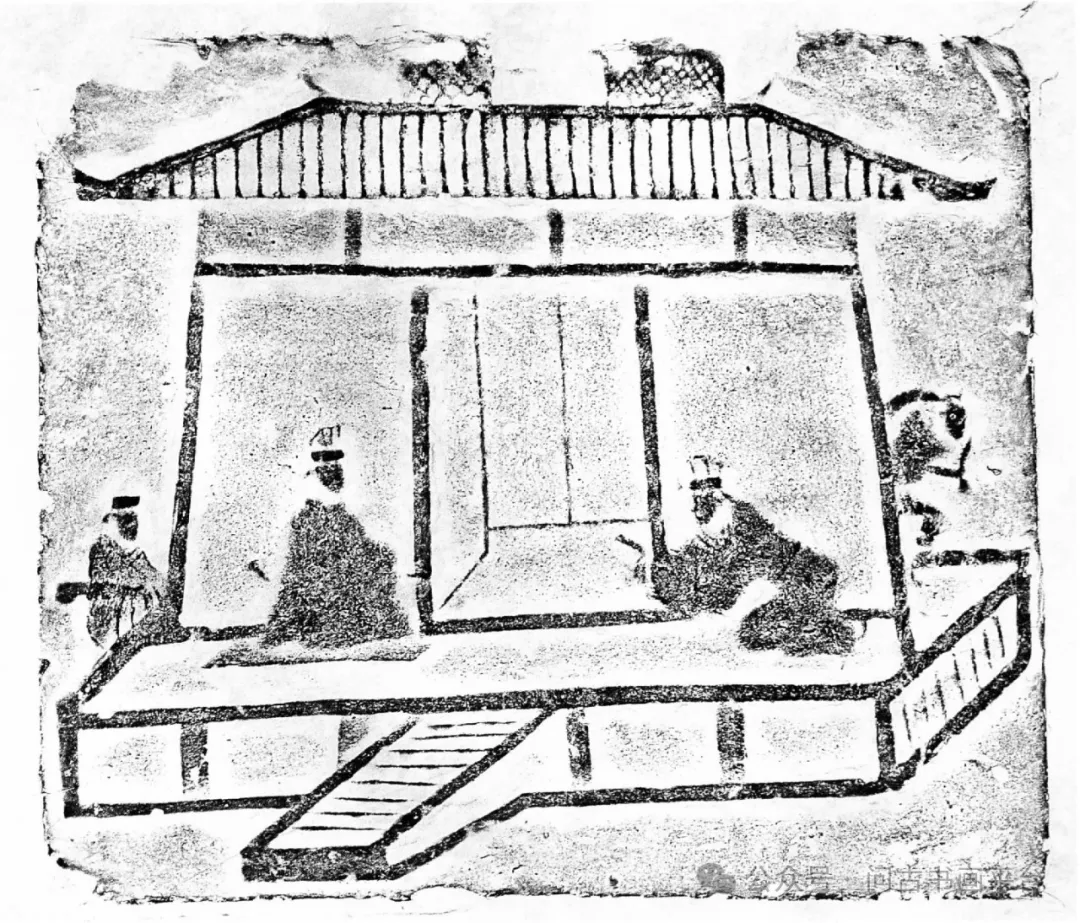

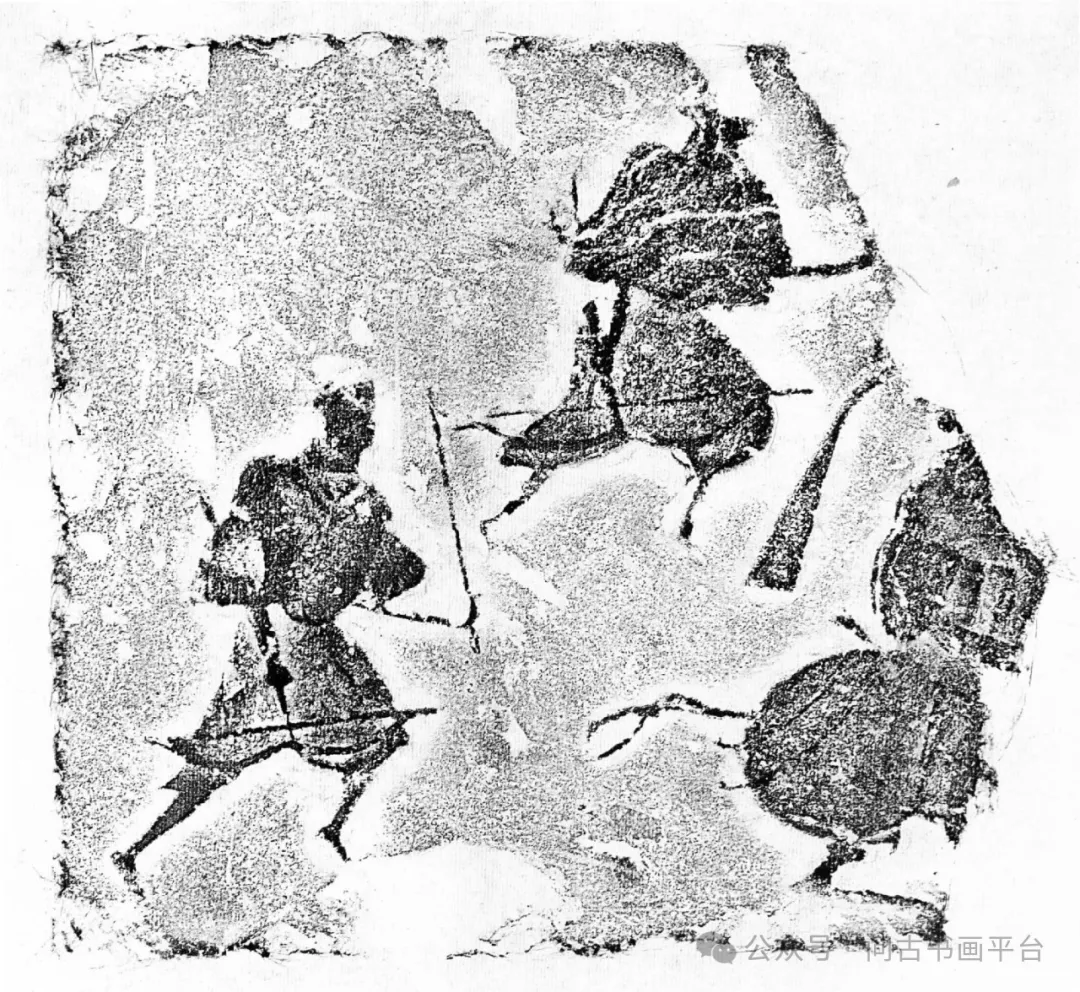

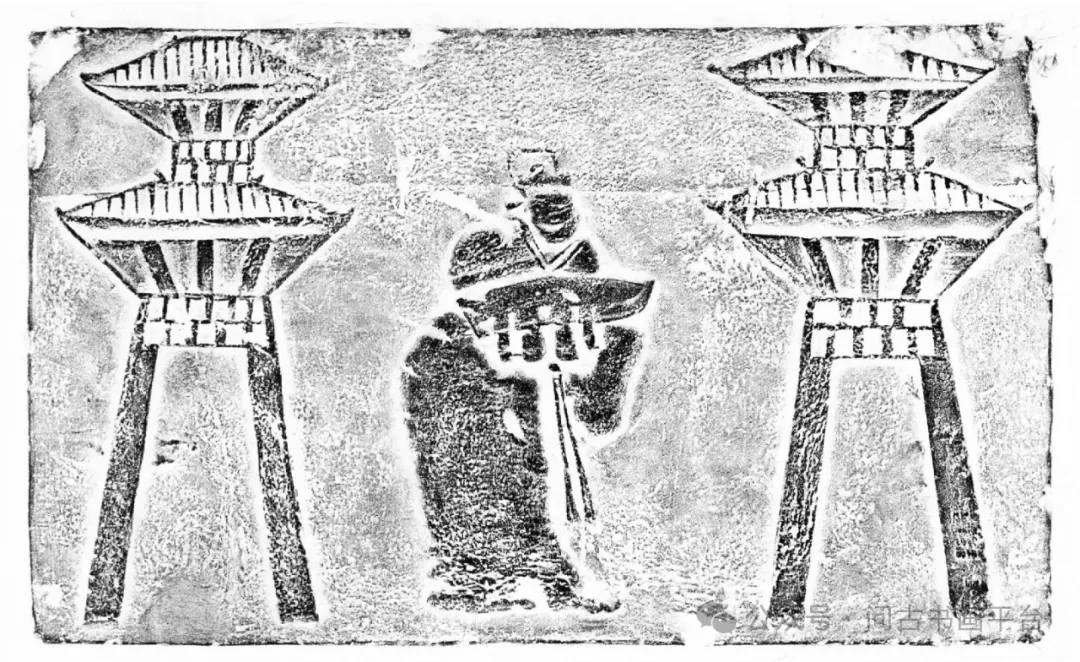

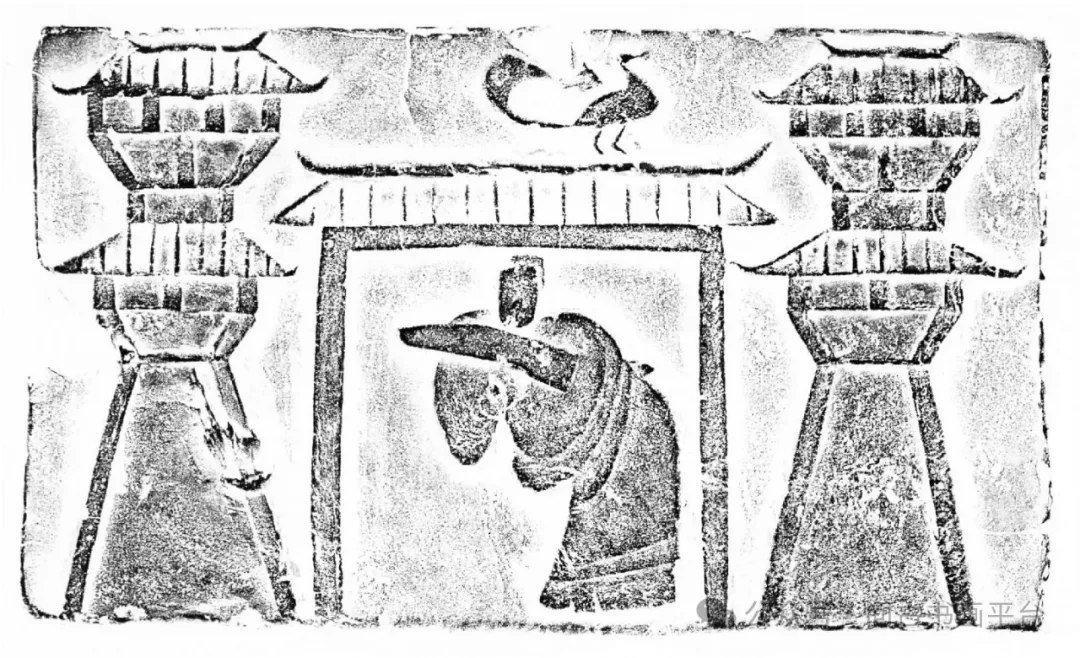

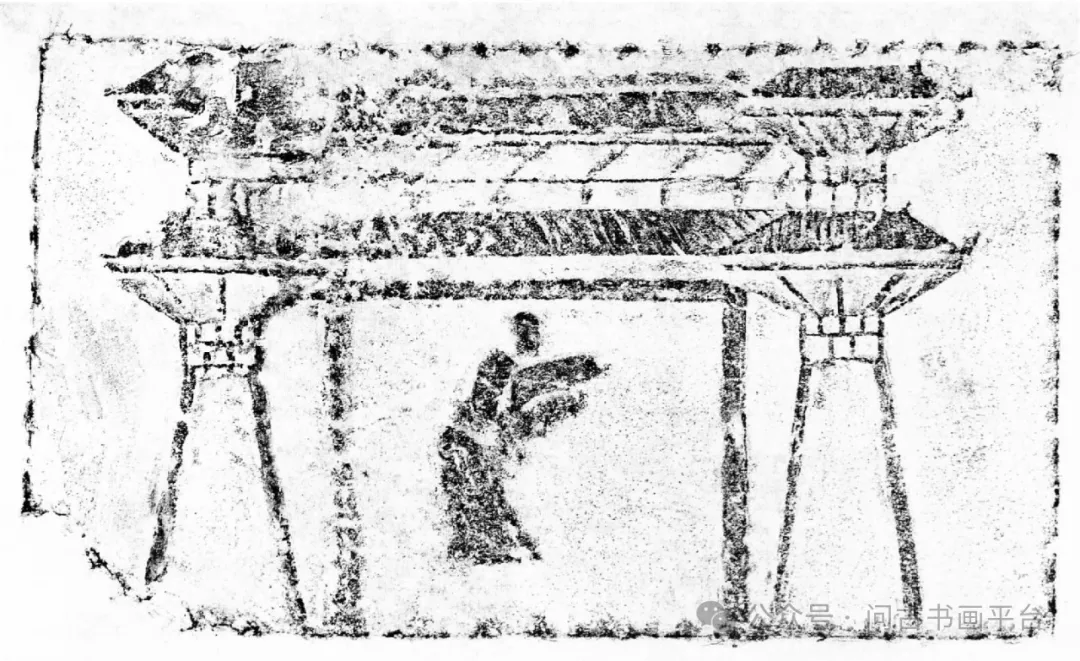

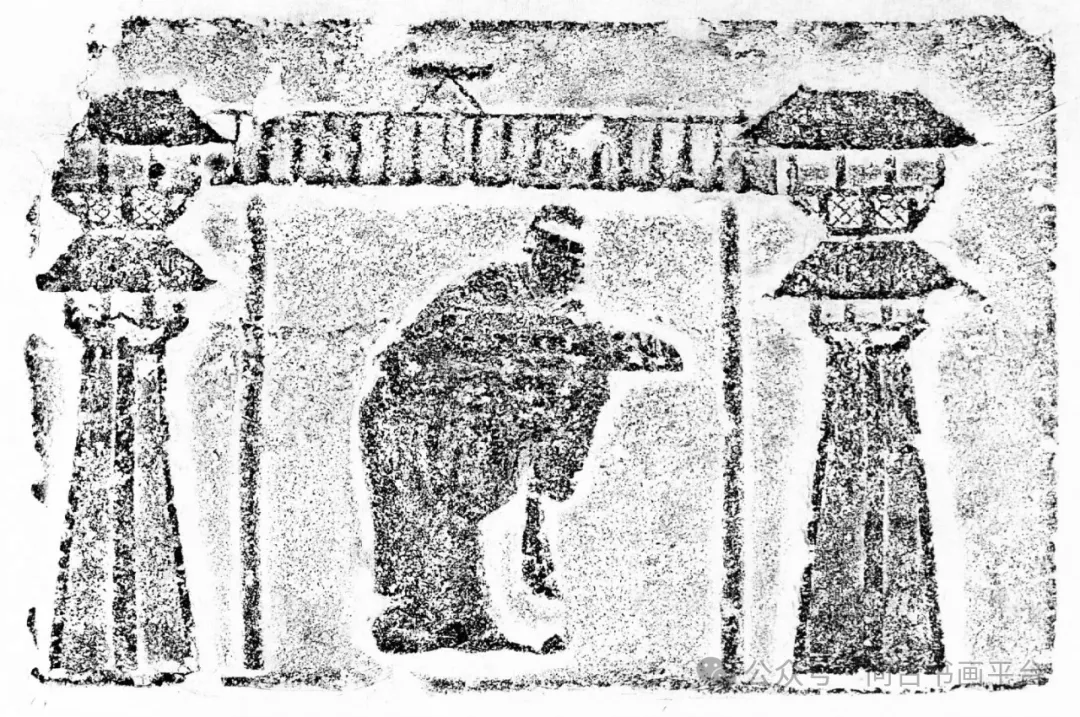

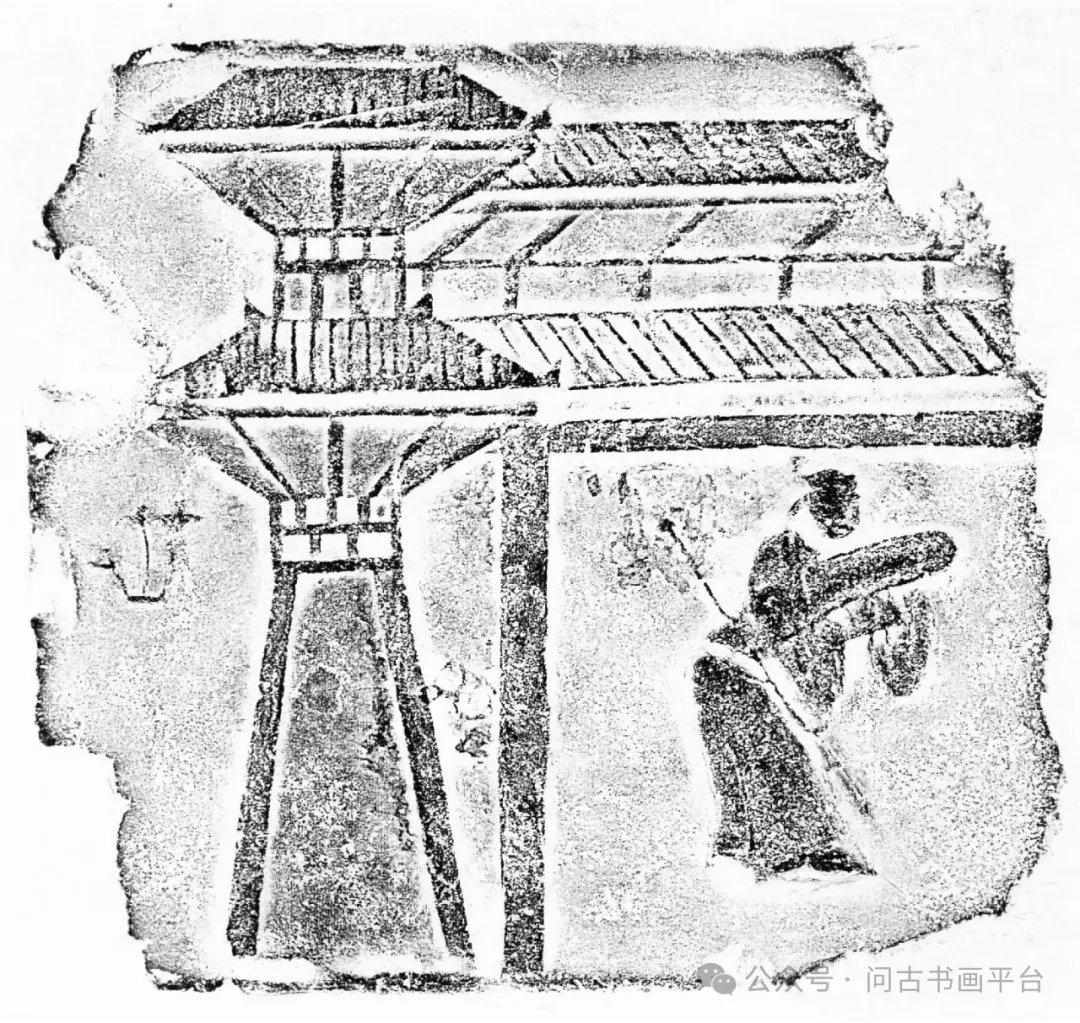

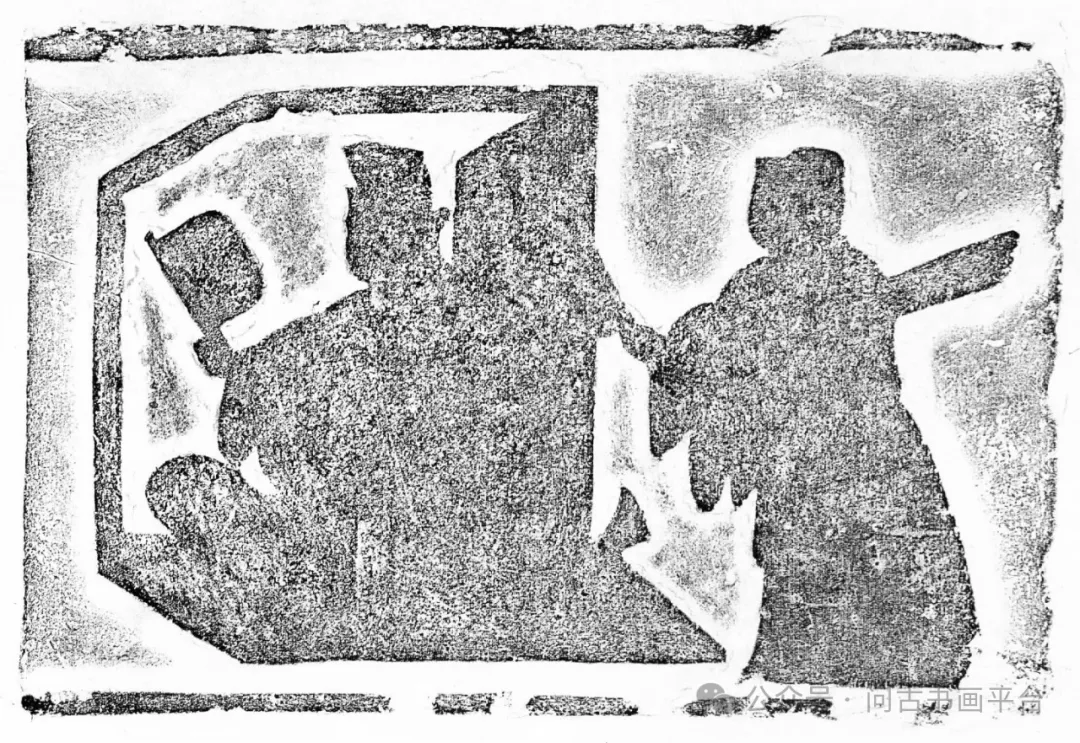

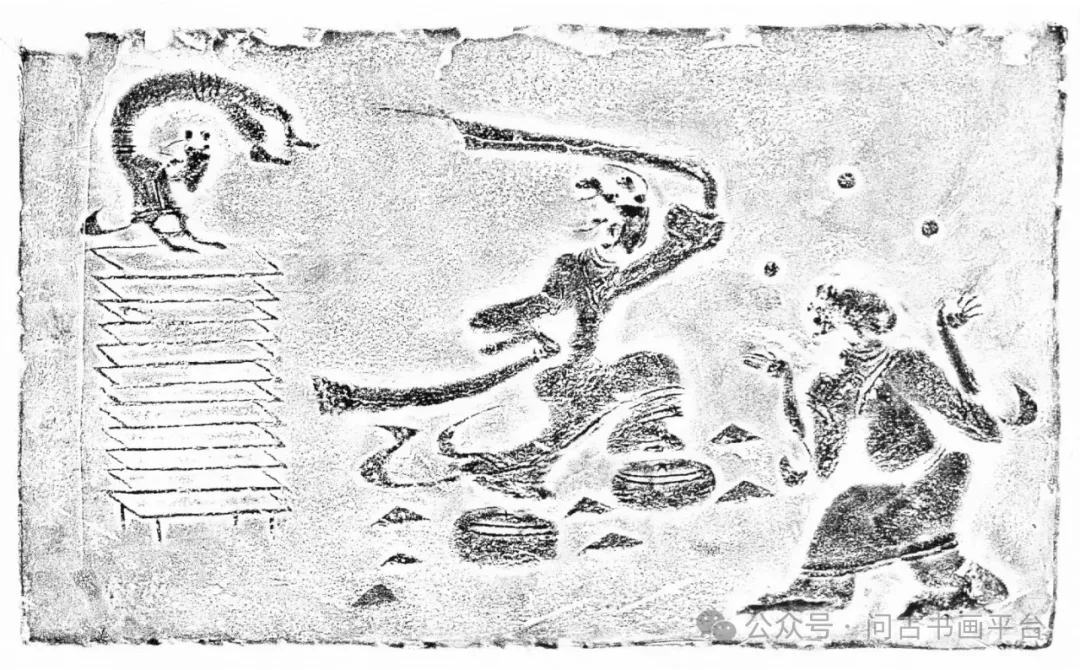

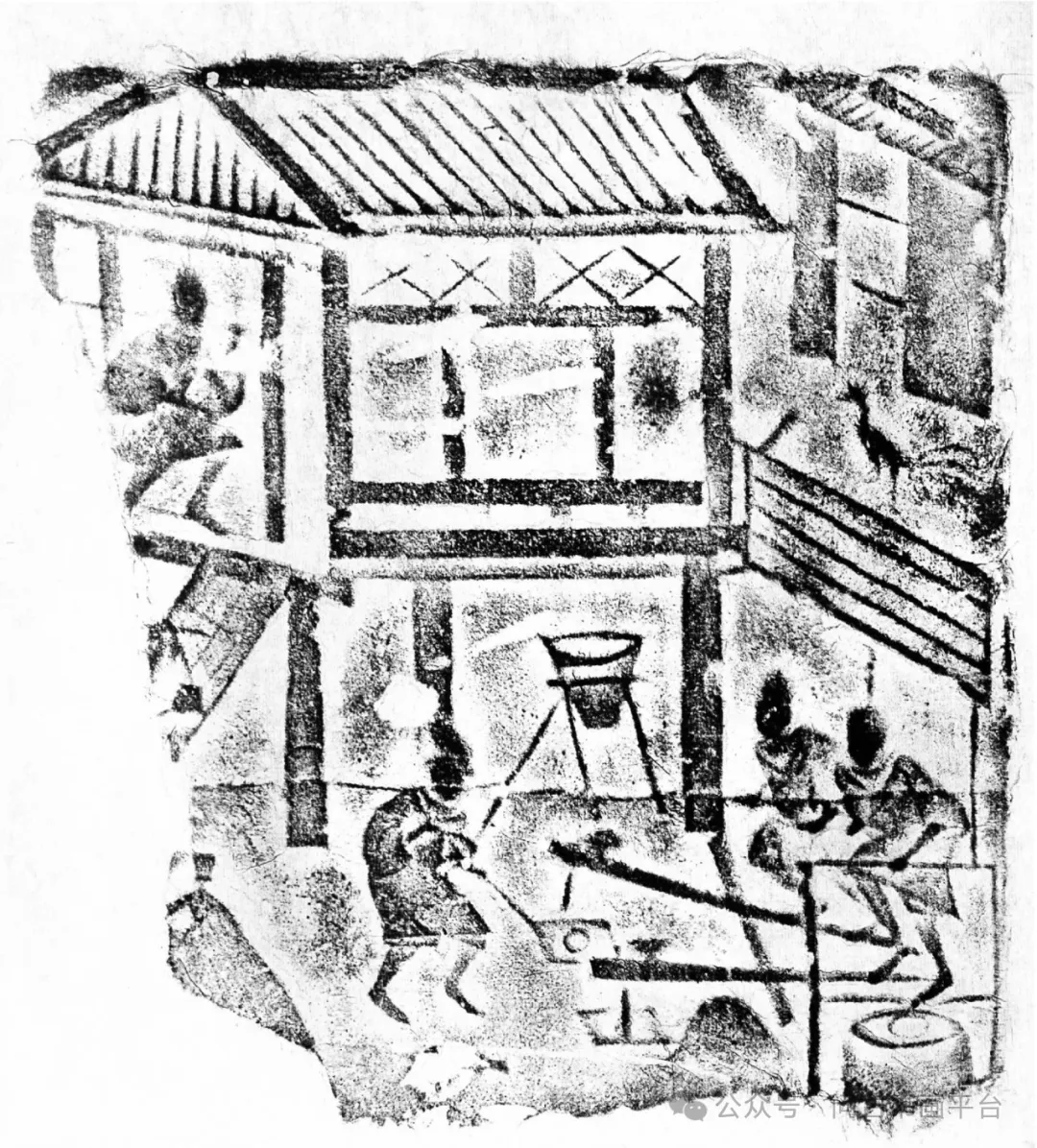

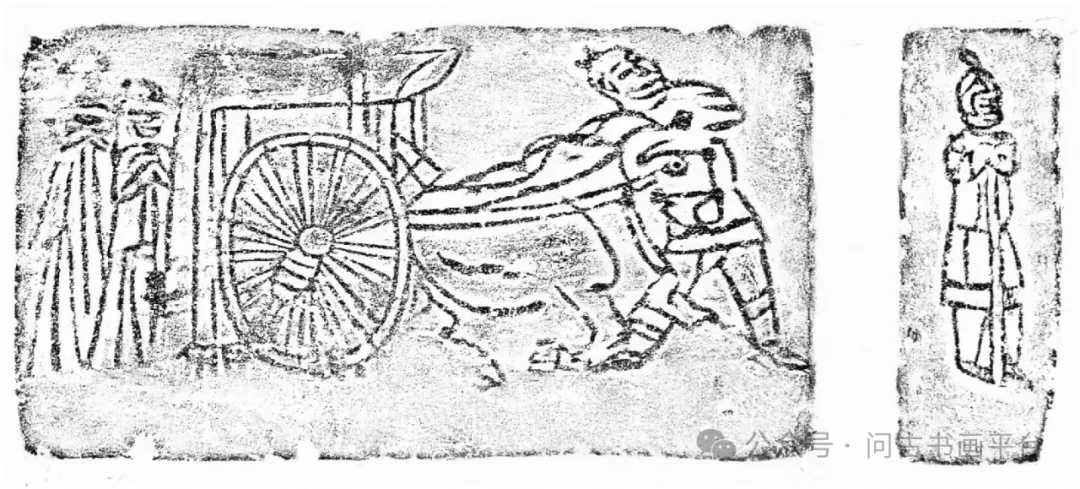

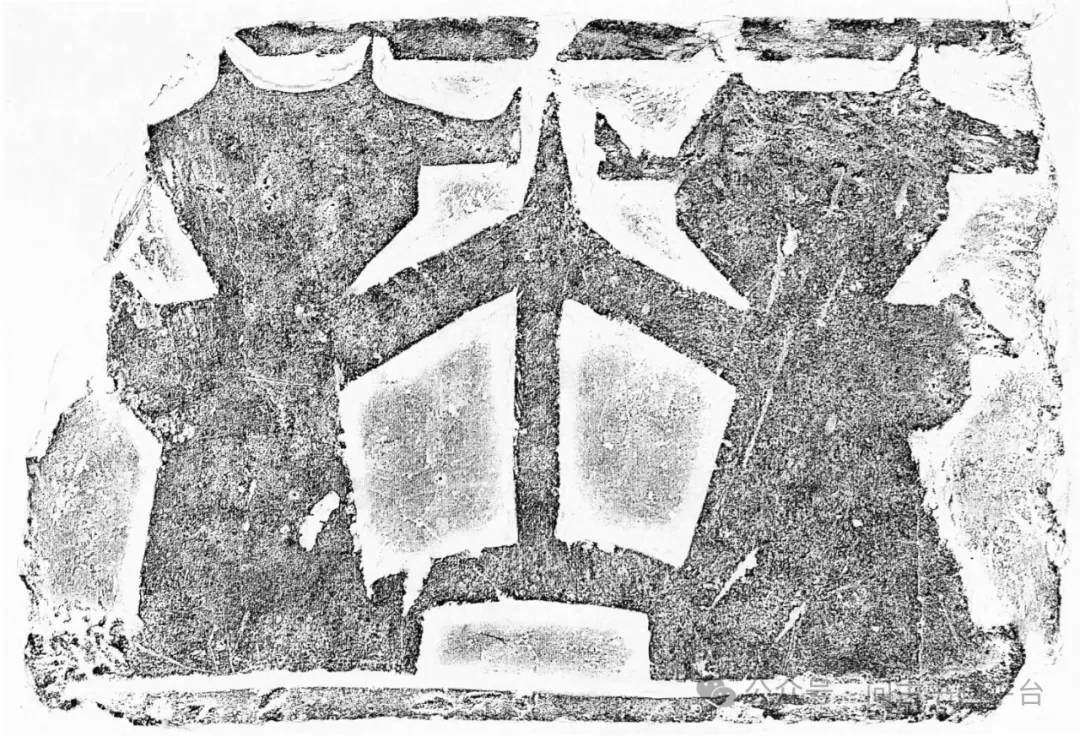

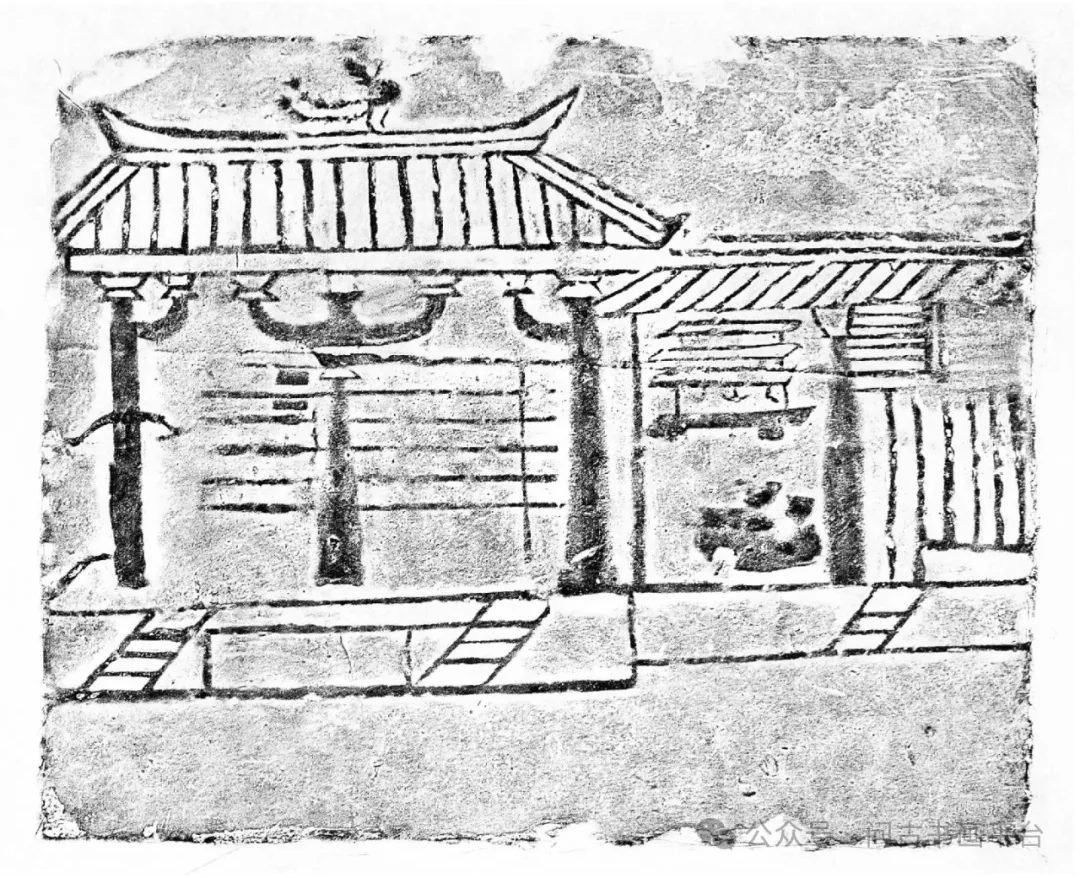

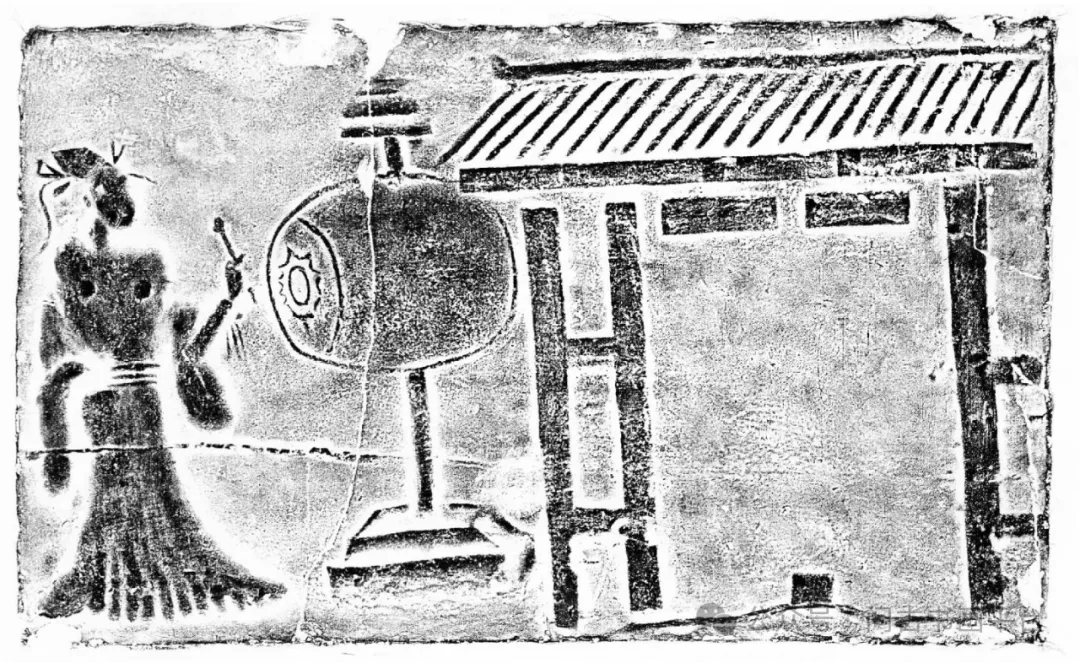

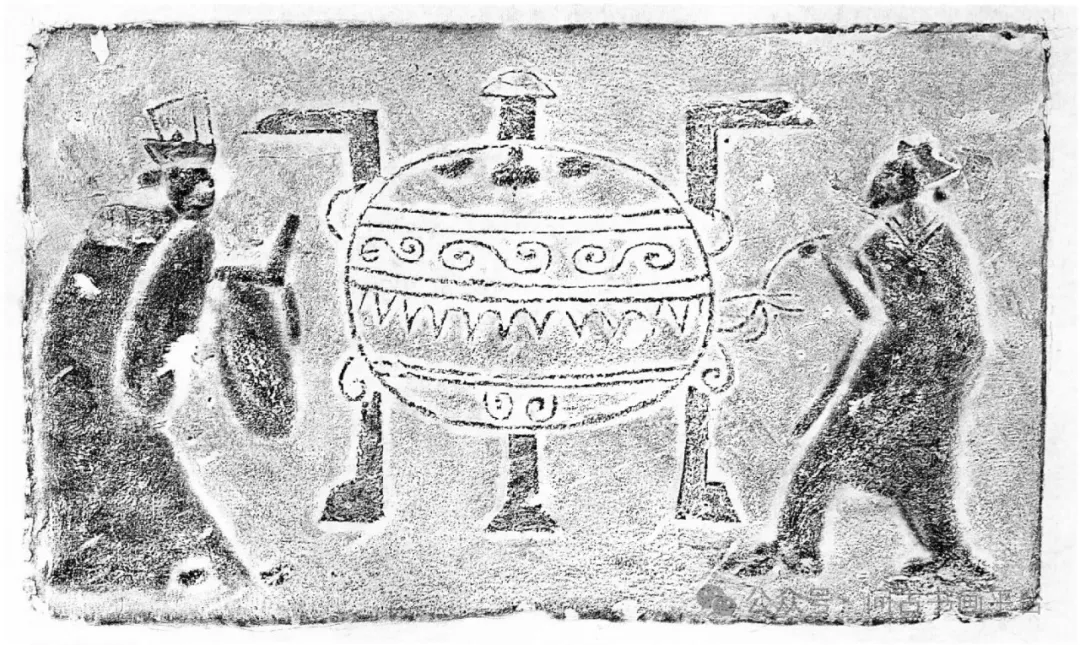

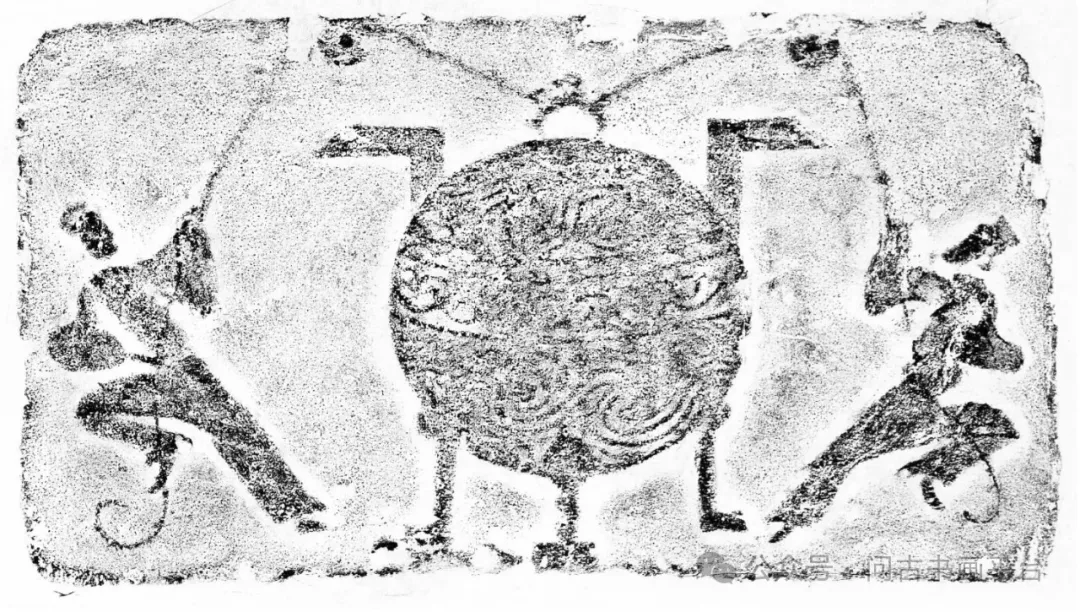

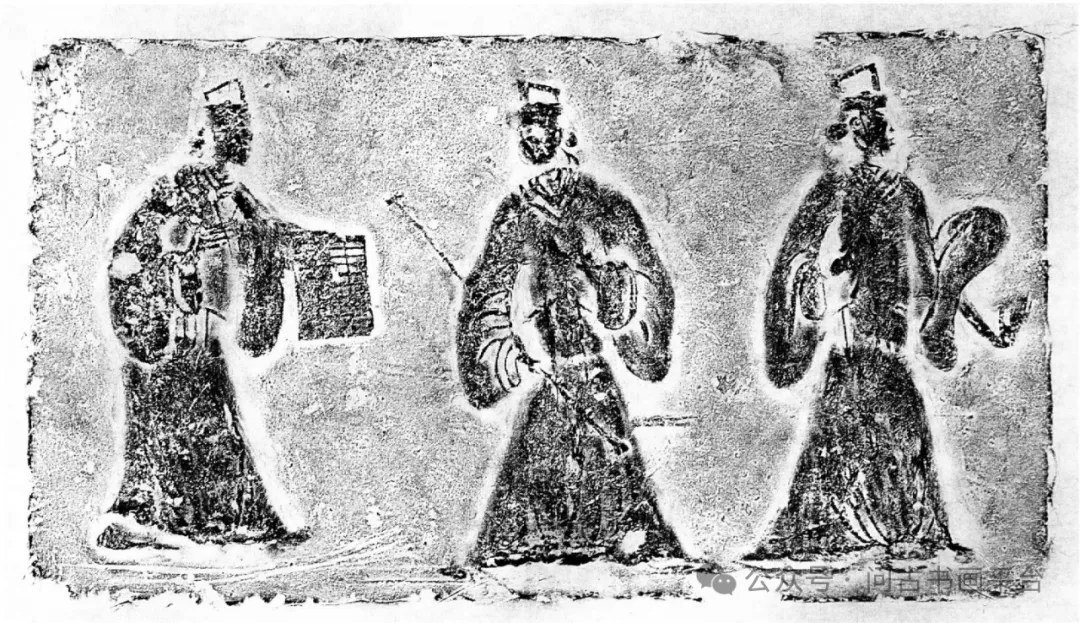

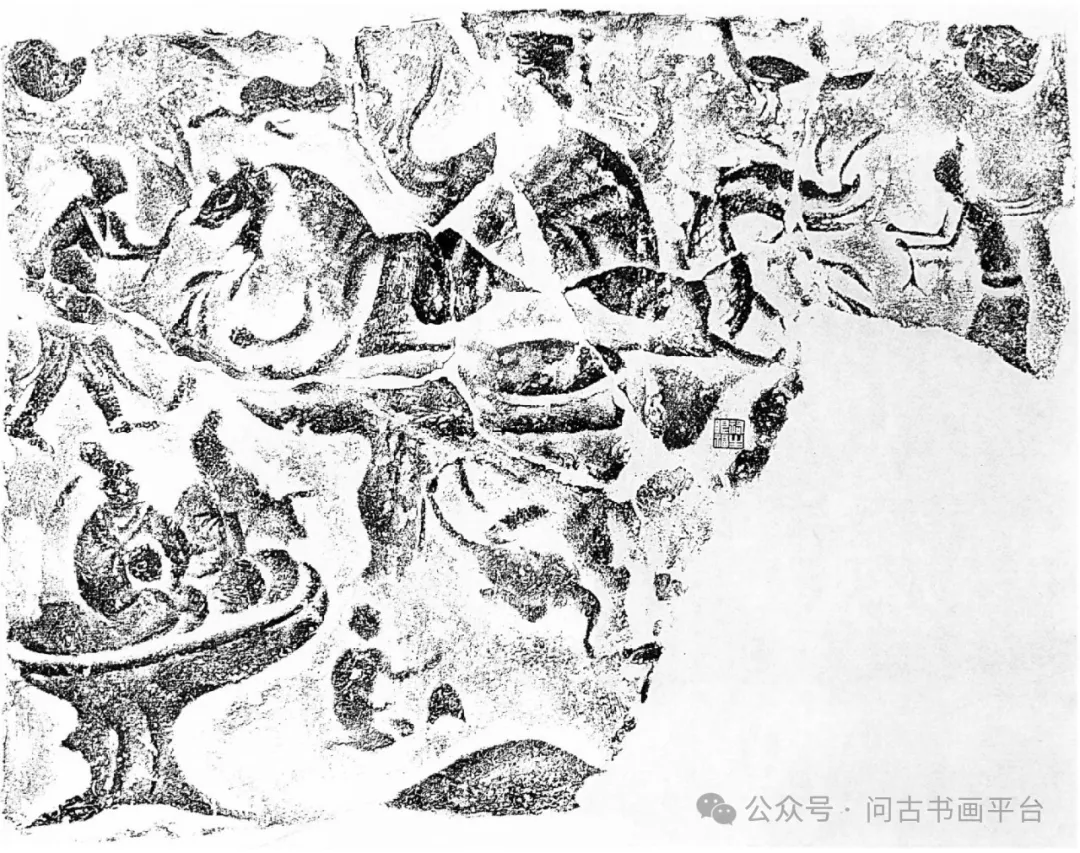

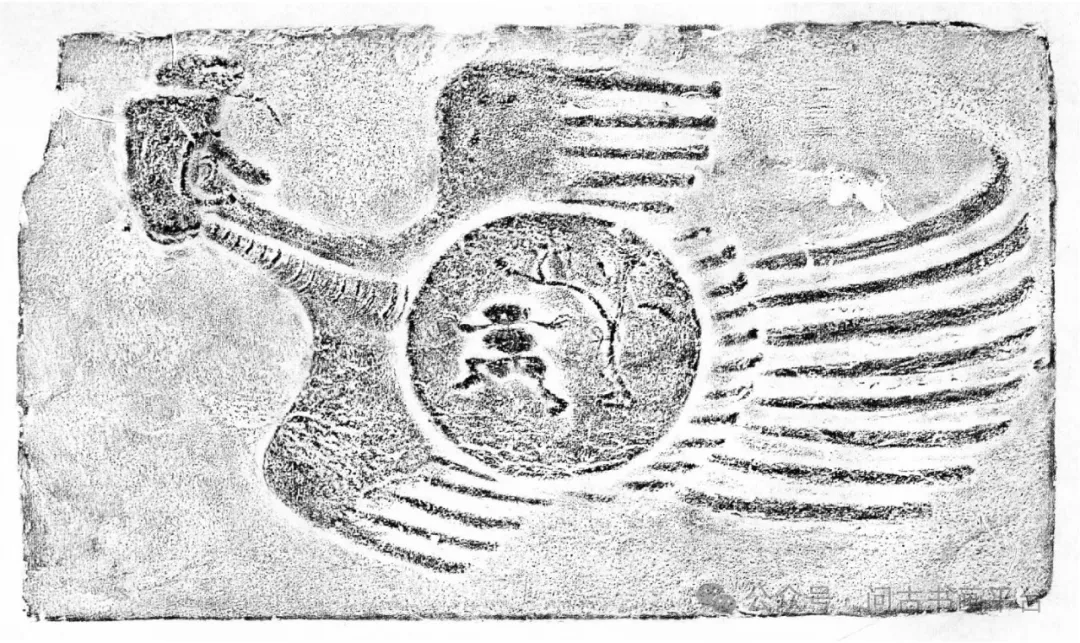

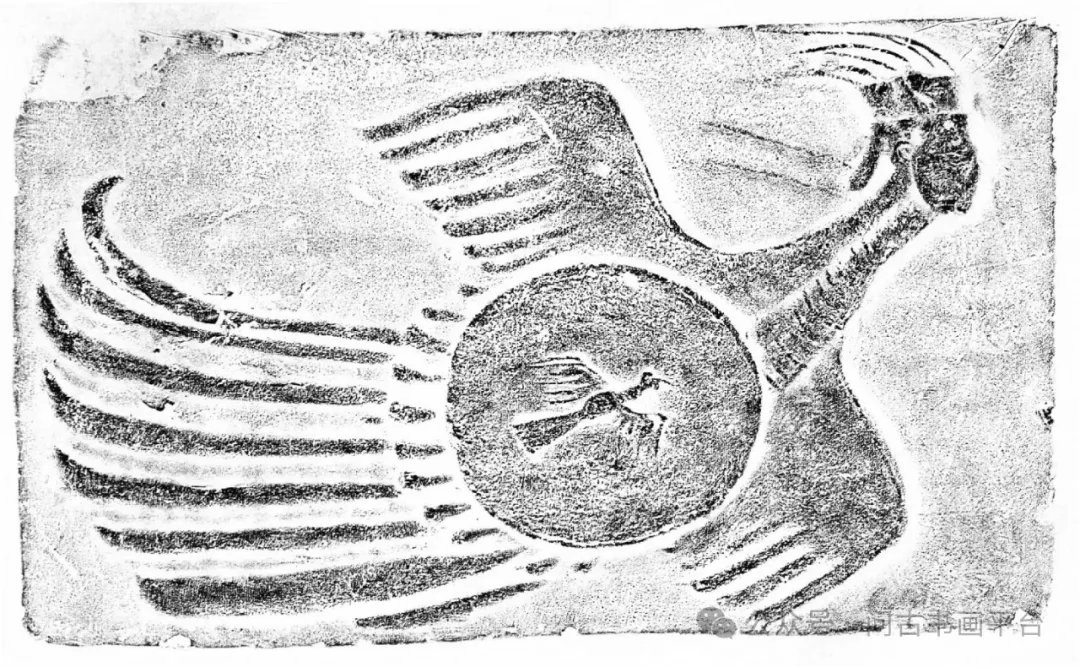

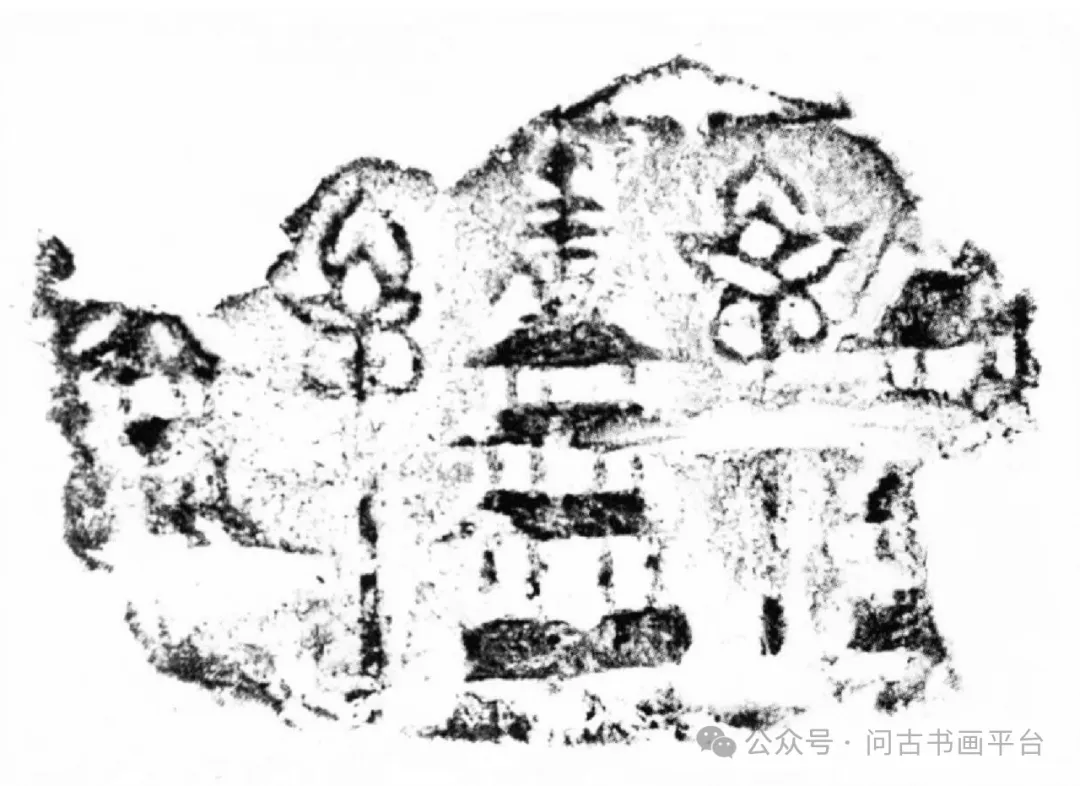

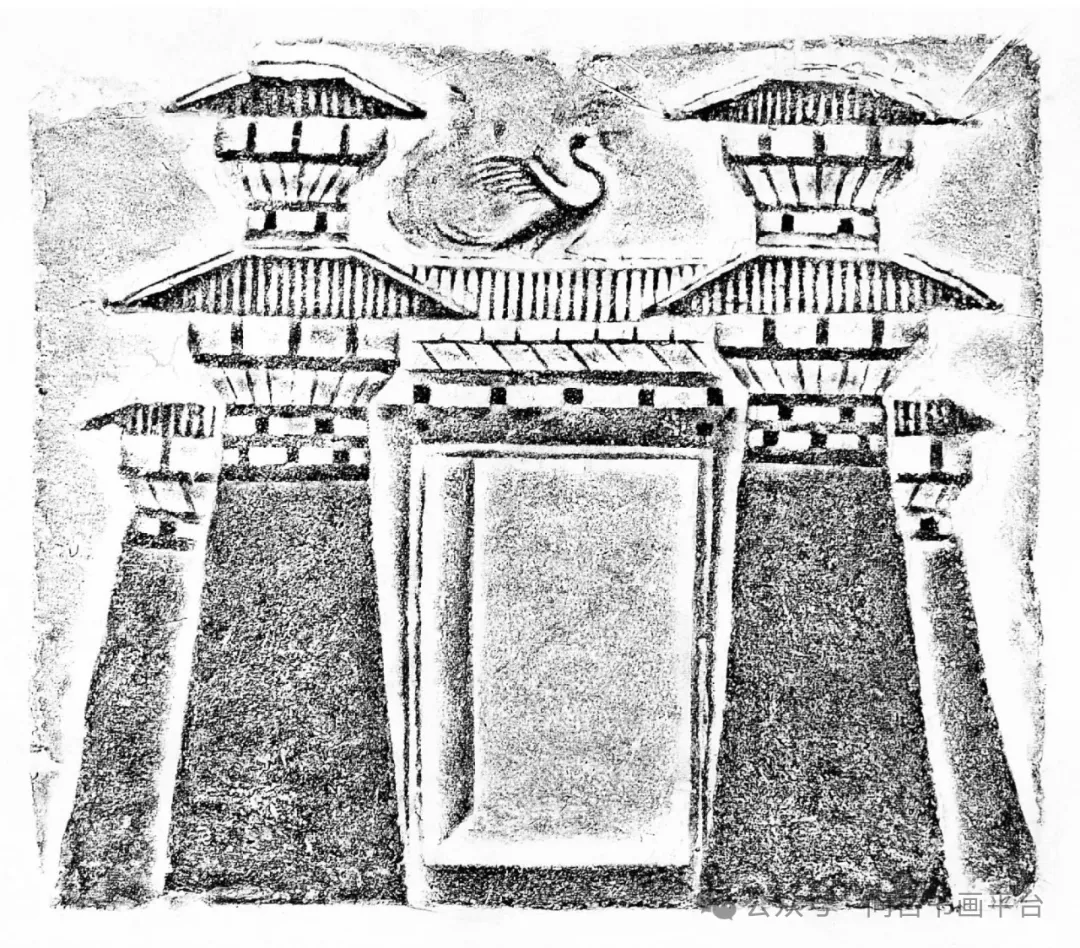

线条:灵动勾勒的灵魂之笔。线条,作为画像砖艺术表现的核心元素,犹如音乐中的音符,赋予作品鲜活的生命力。画像砖的线条表现手法丰富多样,阴线刻与阳线刻交错运用,刚柔并济,相得益彰。阴线刻,即在砖面上刻出凹陷的线条来表现形象。这种手法所刻线条细腻流畅,犹如发丝般纤细入微。以描绘人物为例,发丝的婉转、服饰的褶皱都通过精细的阴线刻一一呈现,生动地展现出人物的神态与服饰的质感。在一些表现宫廷仕女的画像砖上,侍女飘逸的长裙上那些细腻而又流畅的阴线,仿佛能让人感受到裙摆随风轻舞的灵动。而阳线刻则是通过去除砖面周围的材料,凸显出高起的线条来描绘形象。阳线刻的线条往往宽厚有力,具有强烈的视觉冲击力。在描绘建筑结构或大型神兽时,阳线刻能很好地展现出其雄伟壮观的形态。例如在表现古建筑的柱子时,粗壮的阳线刻线条让人能直观地感受到柱子的坚实与稳固。

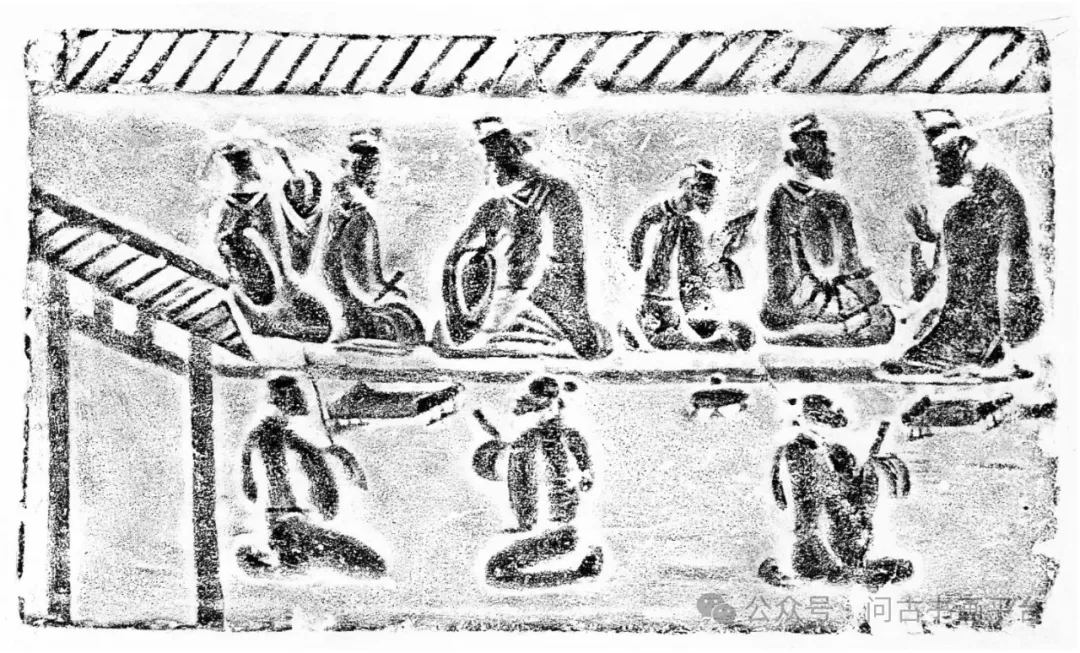

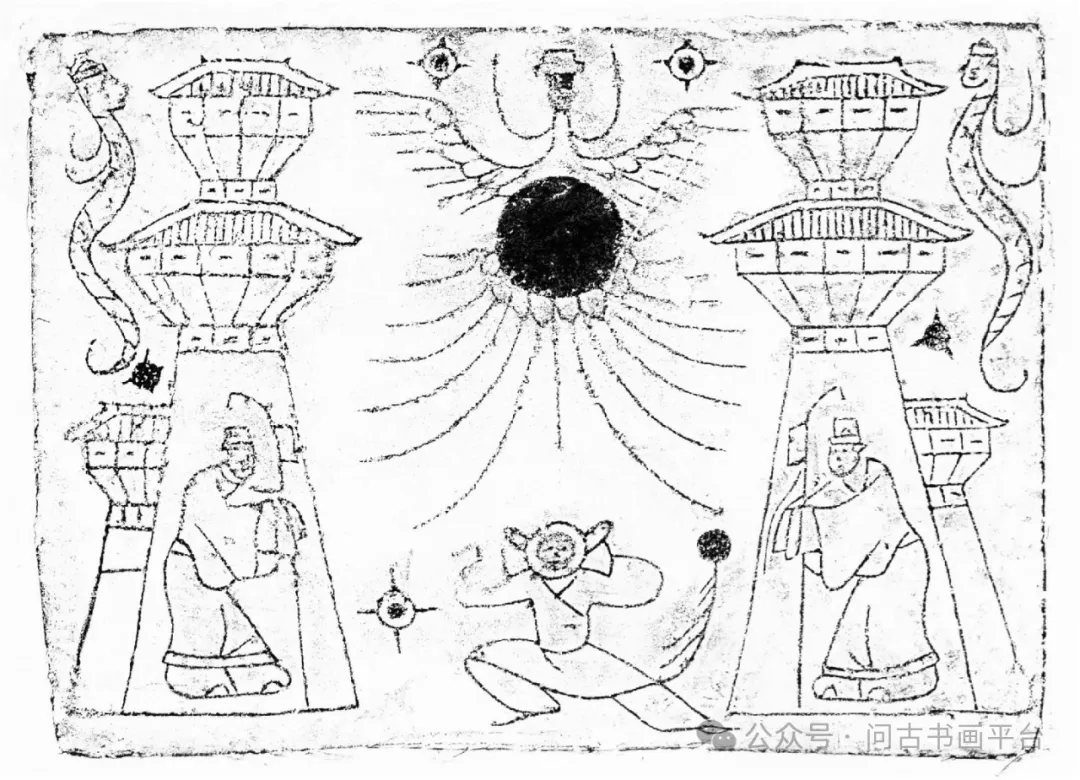

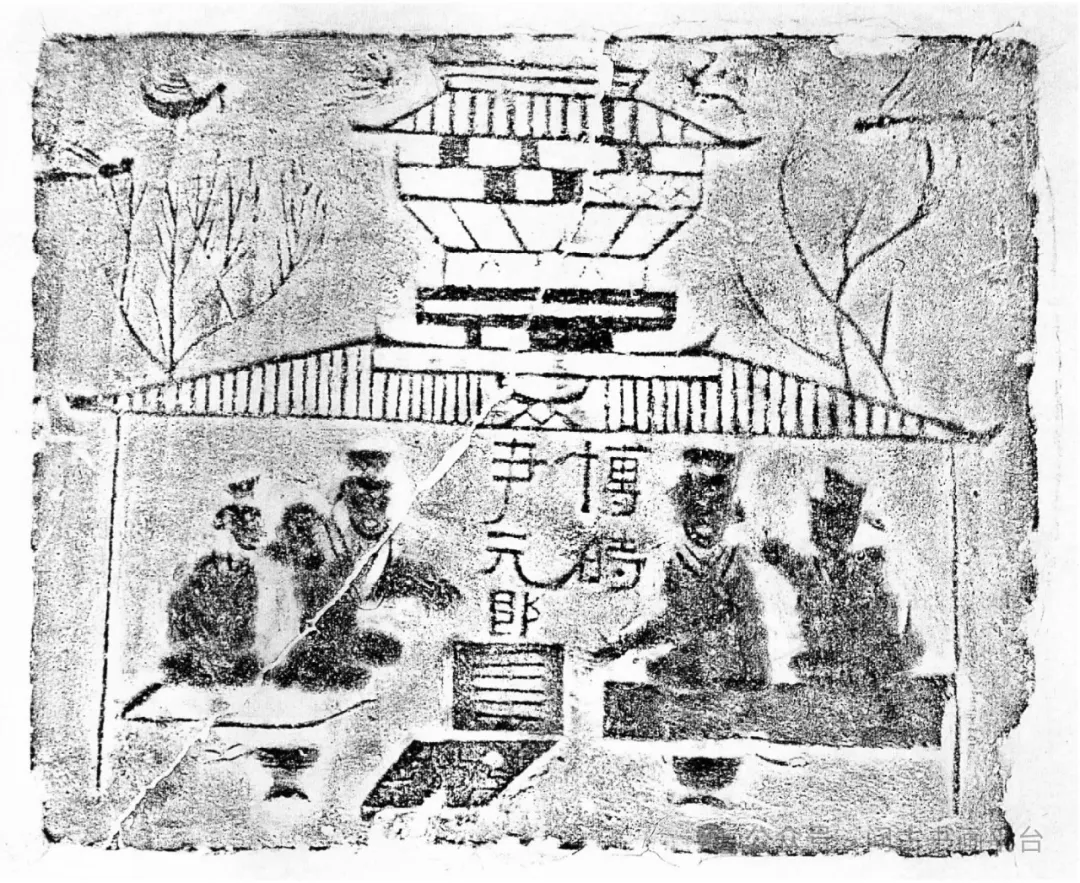

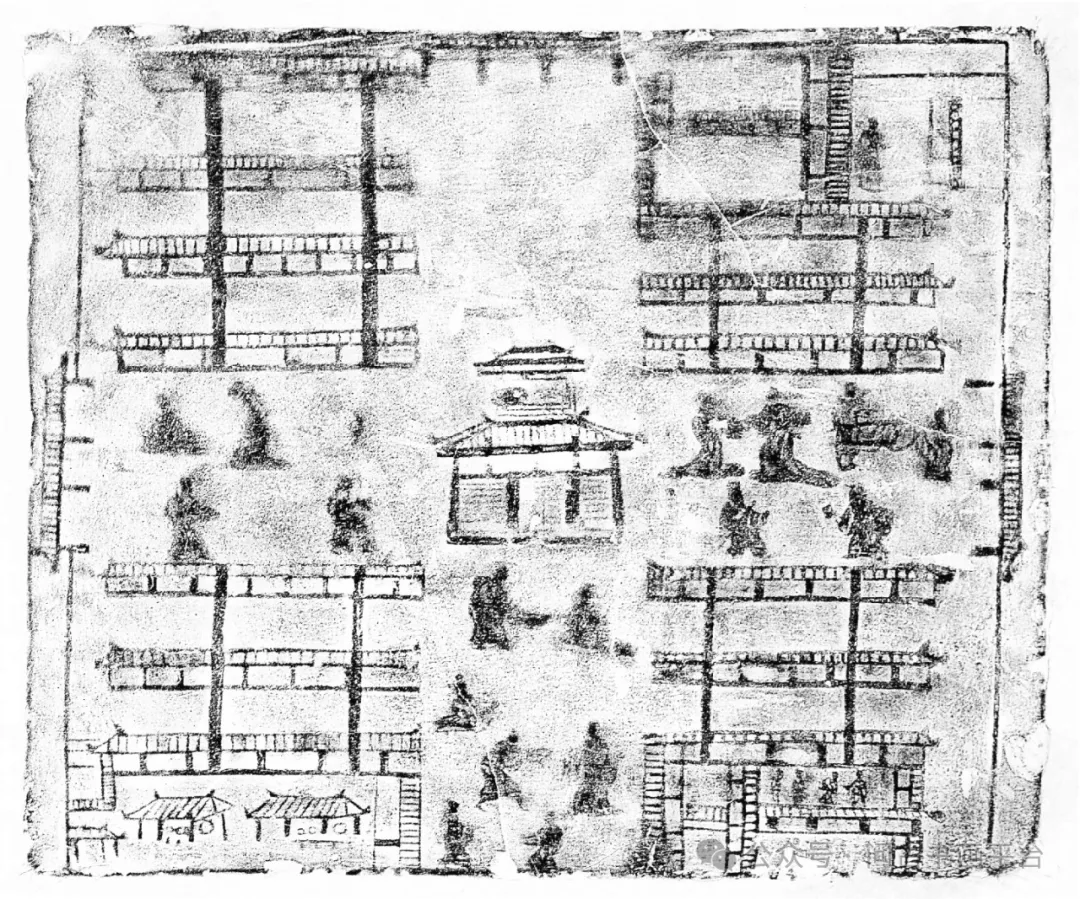

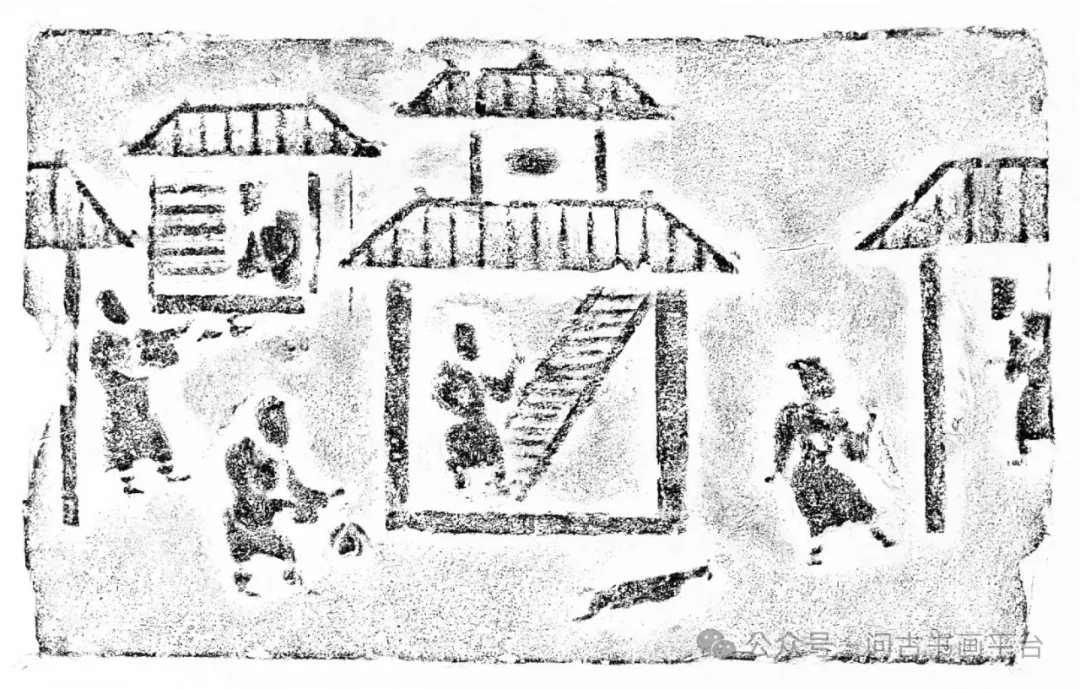

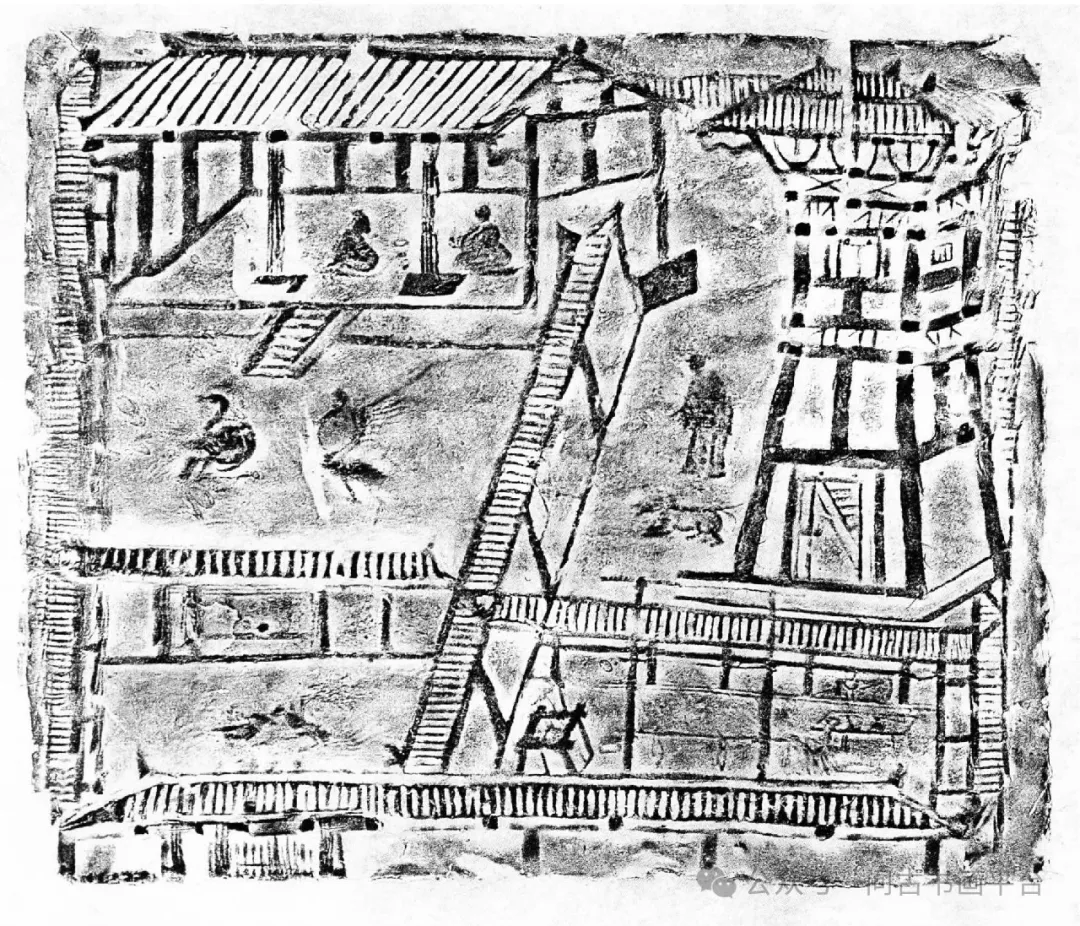

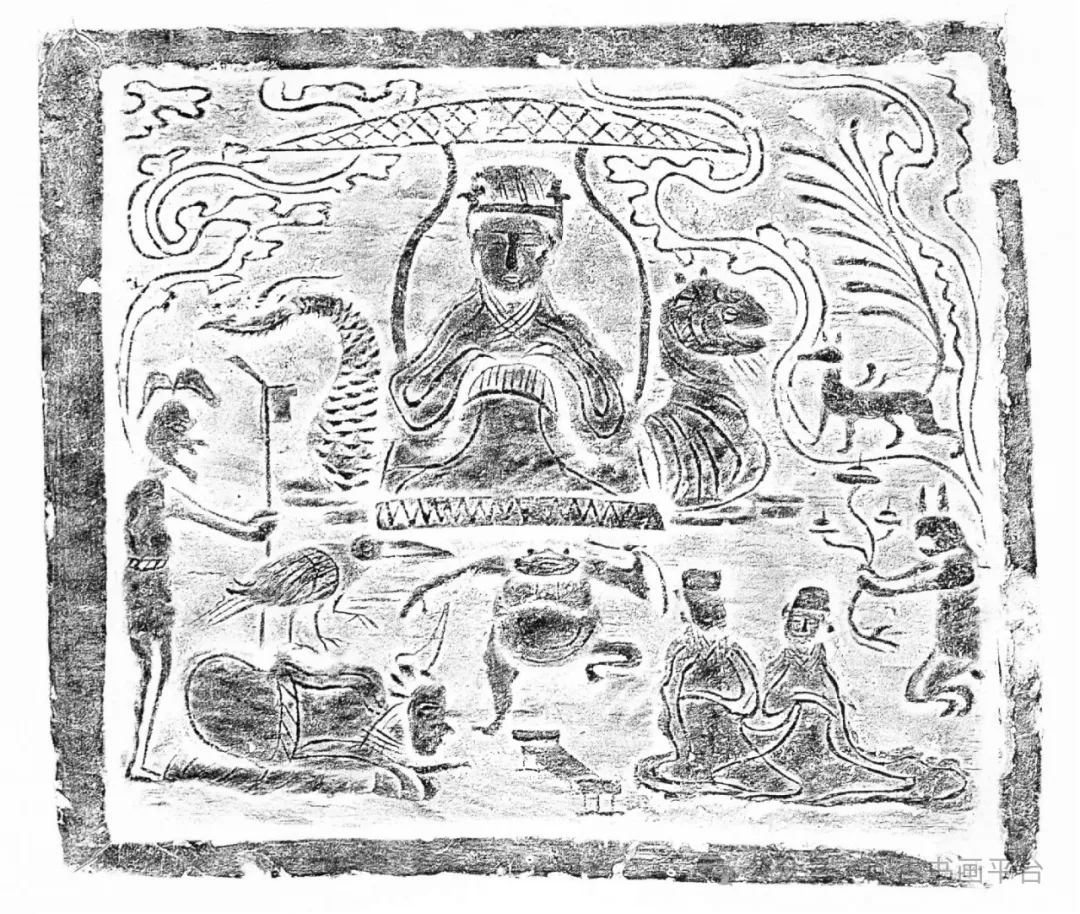

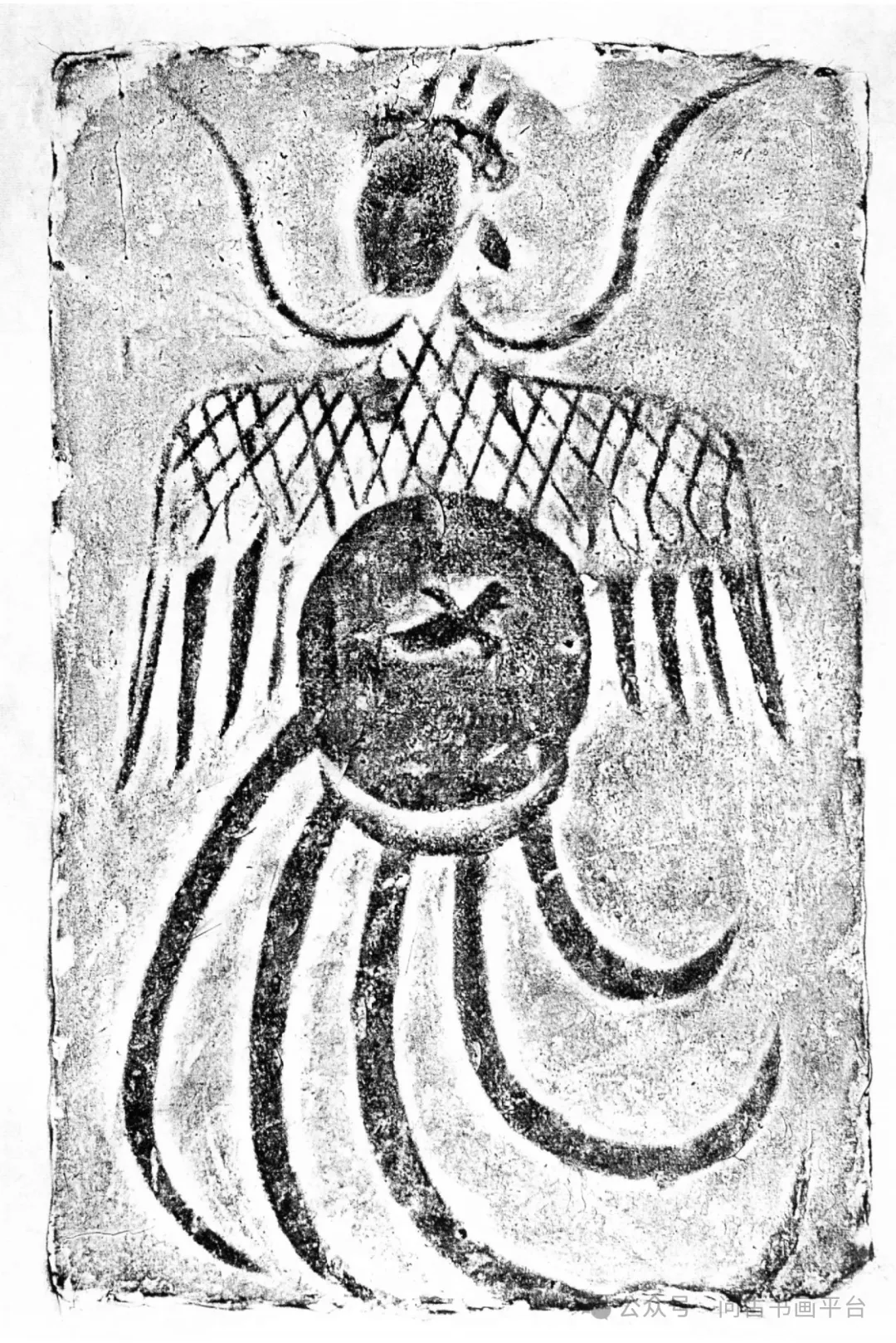

构图:虚实相生的空间艺术。画像砖的构图独具匠心,充分展现了古人对空间和画面布局的高超驾驭能力。它不拘泥于写实的透视法则,而是凭借创作者的智慧与想象力,构建出独特的画面空间。对称式构图在画像砖中颇为常见。这种构图方式庄重稳定,往往用于表现仪式感强的场景或权威形象。比如描绘宫殿建筑或祭祀场景的画像砖,主体建筑或神祇通常以对称的形式呈现于画面中央,两侧的附属元素整齐排列,给人一种威严、肃穆的感觉,凸显出建筑或祭祀活动的正统性和重要性。

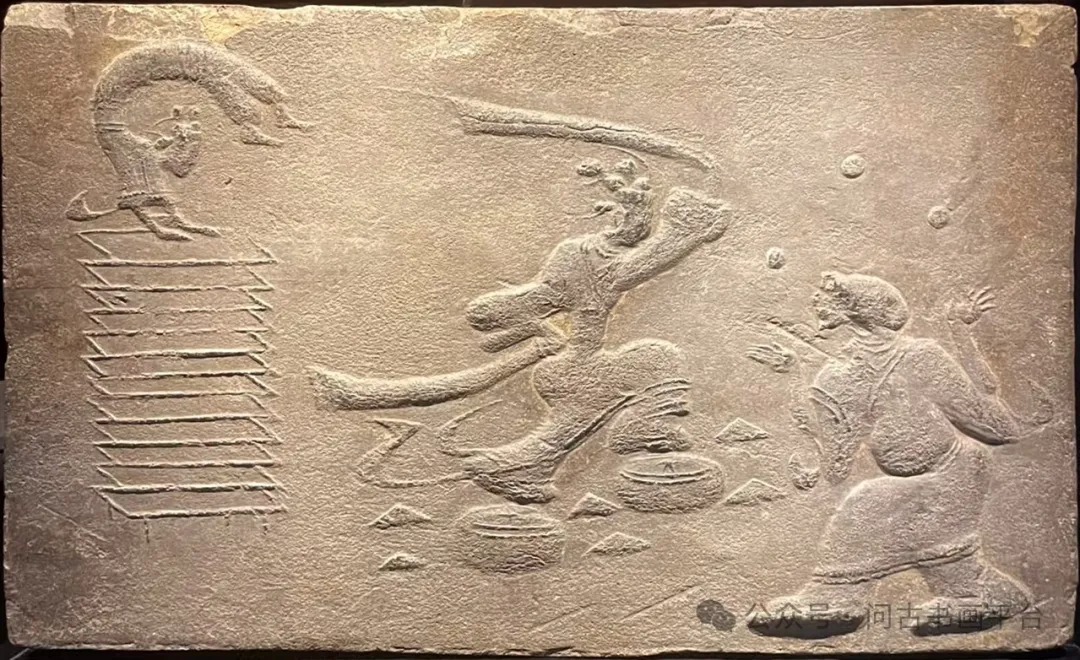

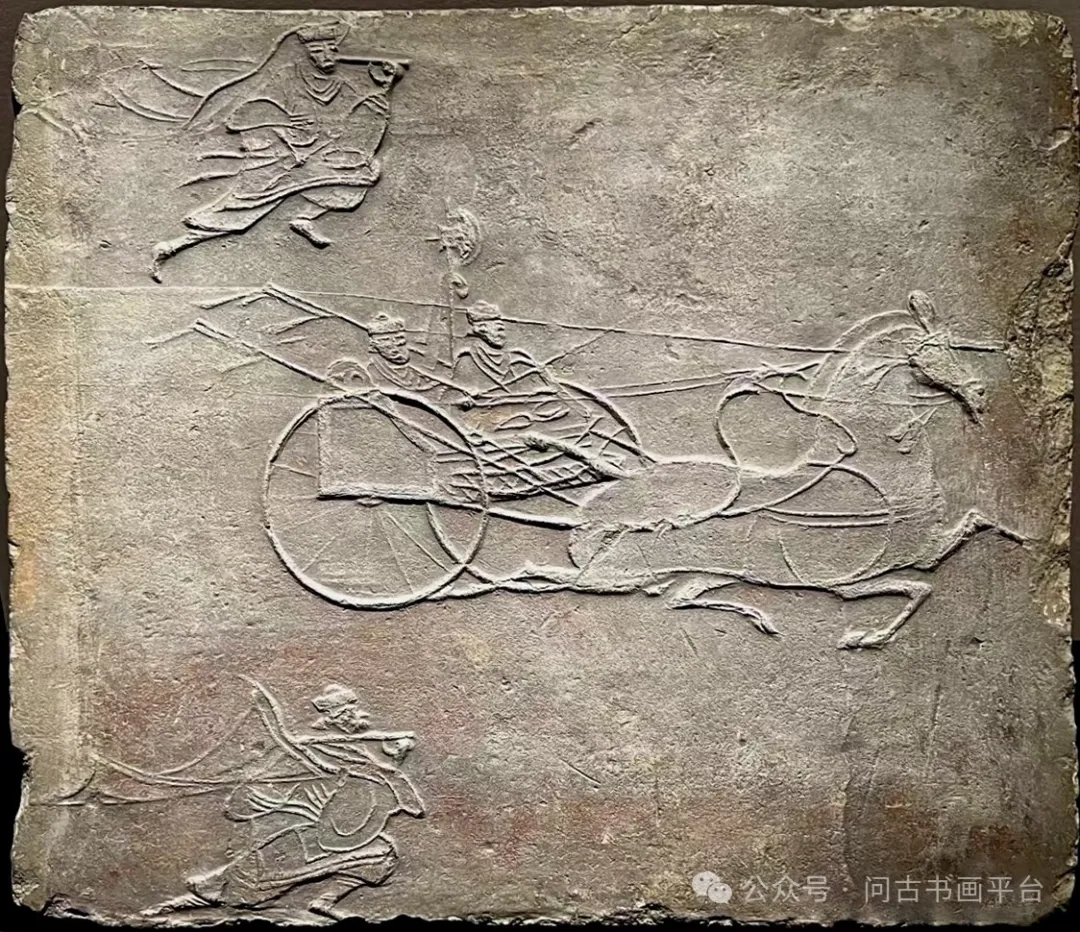

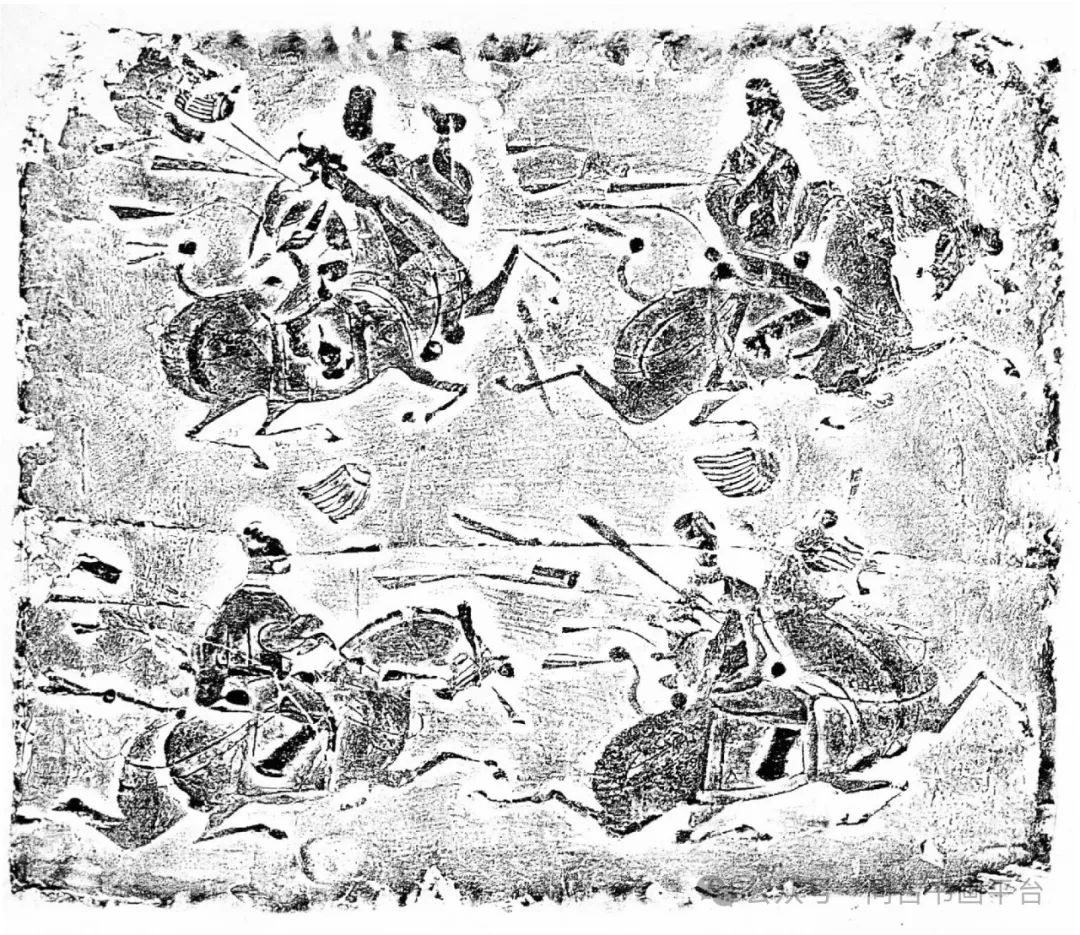

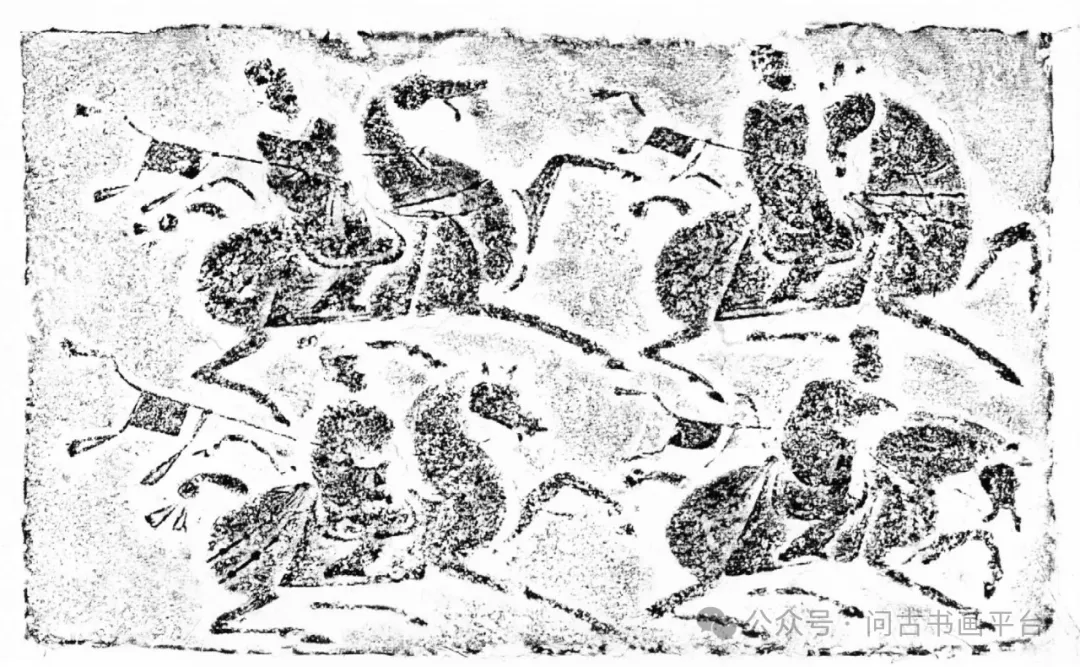

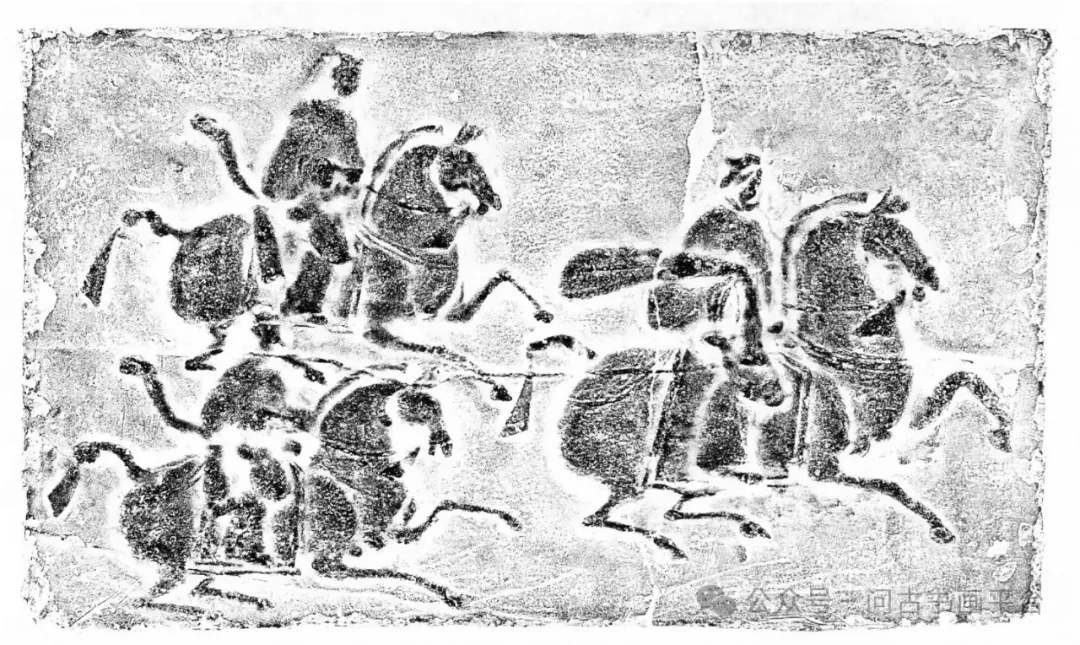

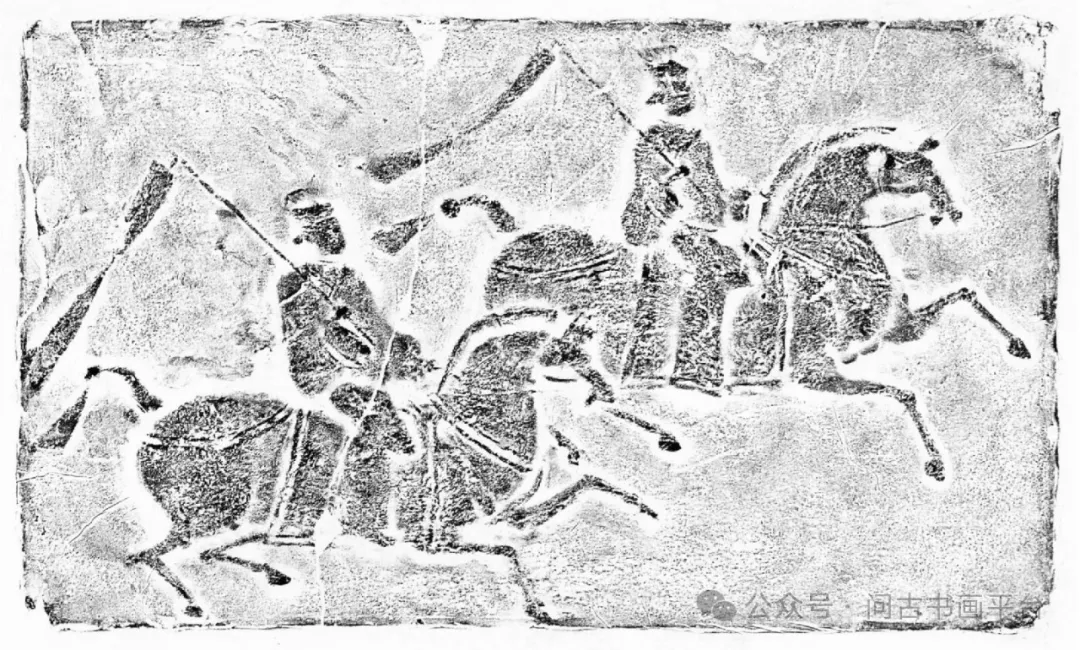

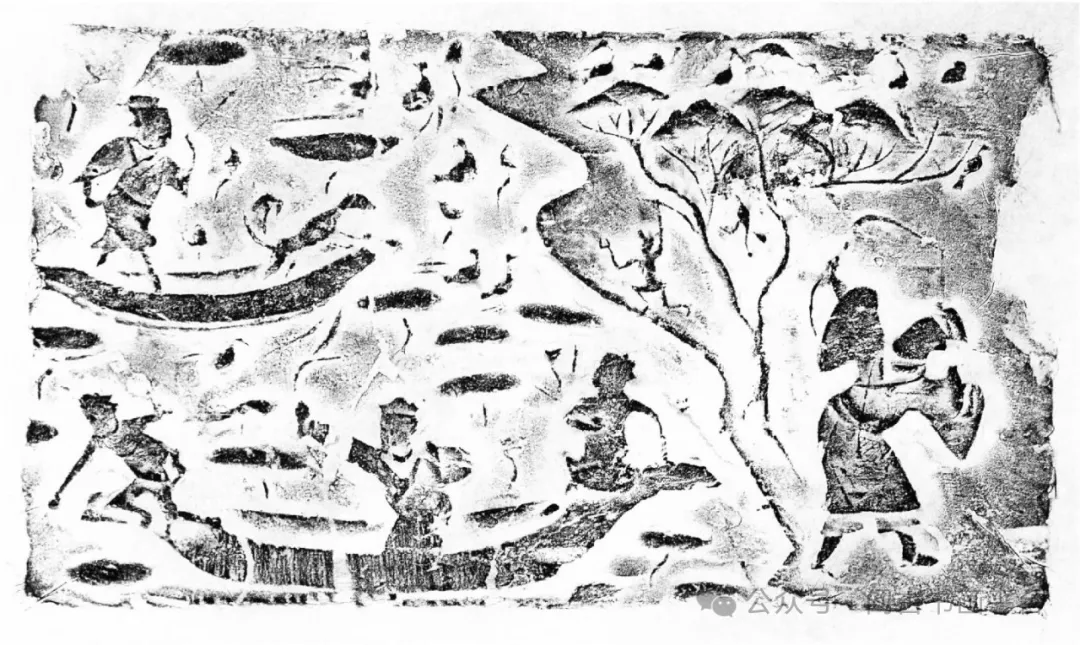

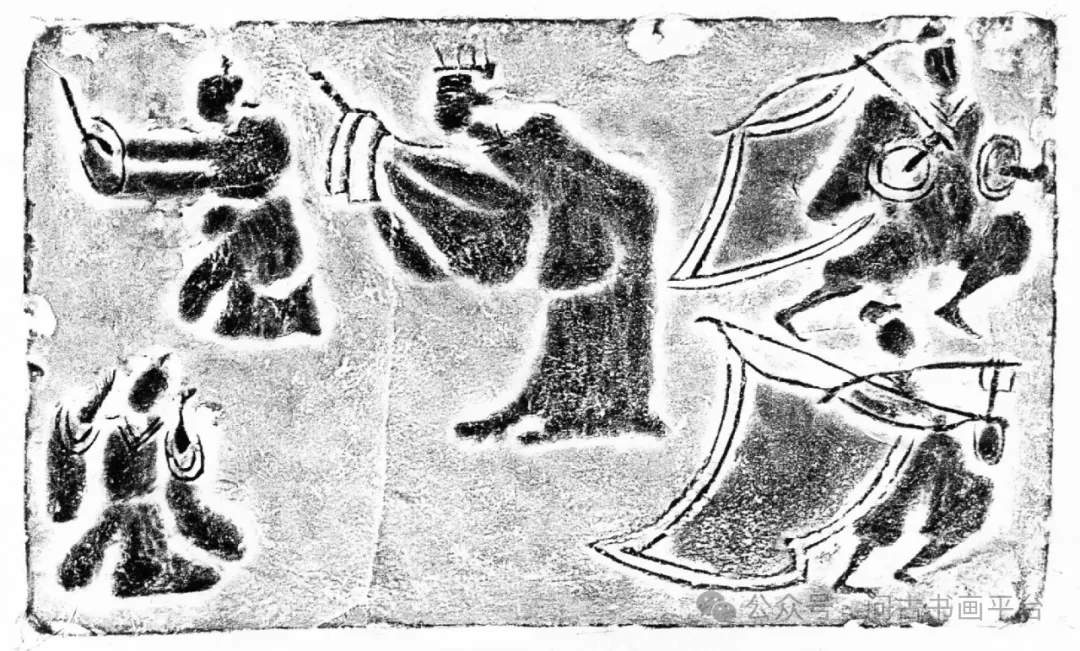

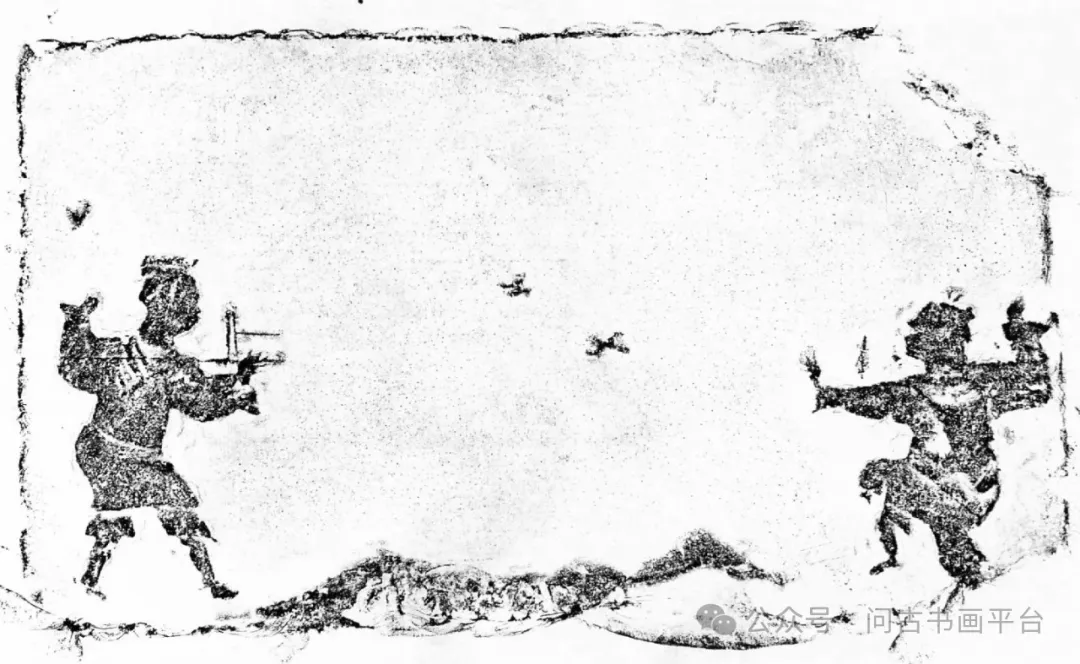

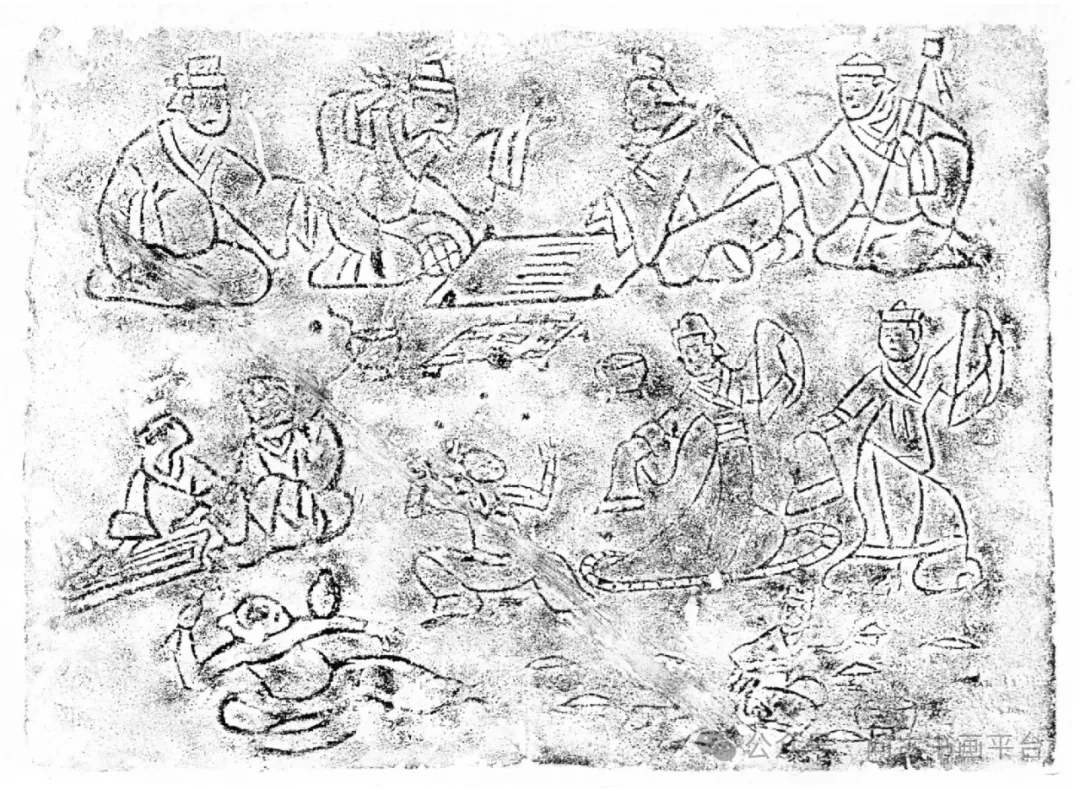

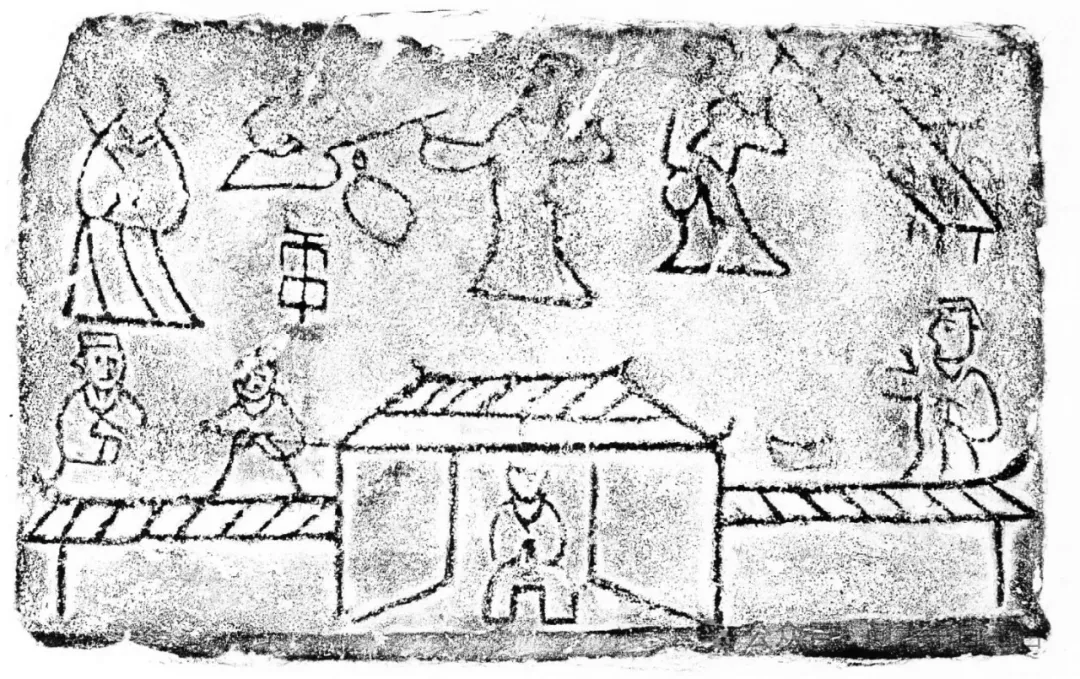

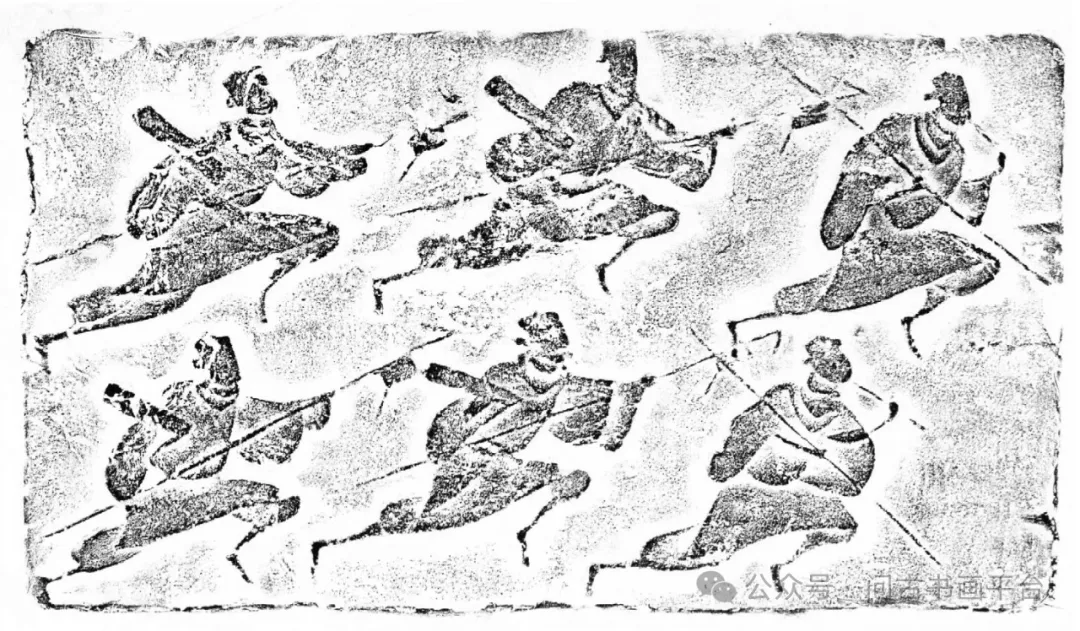

然而,画像砖并不局限于对称式构图,非对称构图同样精彩绝伦。创作者通过巧妙地安排元素,打破常规的空间布局,营造出动态与变化。在一些描绘行军打仗的画像砖中,画面的主体可能是冲锋陷阵的将领或激烈的战斗场面,占据了较大空间且位置偏于一侧,而军队的后续队伍、后勤保障等元素则以较小的比例分布在画面其他位置,形成了强烈的疏密对比,使整个画面充满了紧张激烈的战斗气氛,仿佛能让人听到战场上的金戈交鸣与厮杀呐喊。

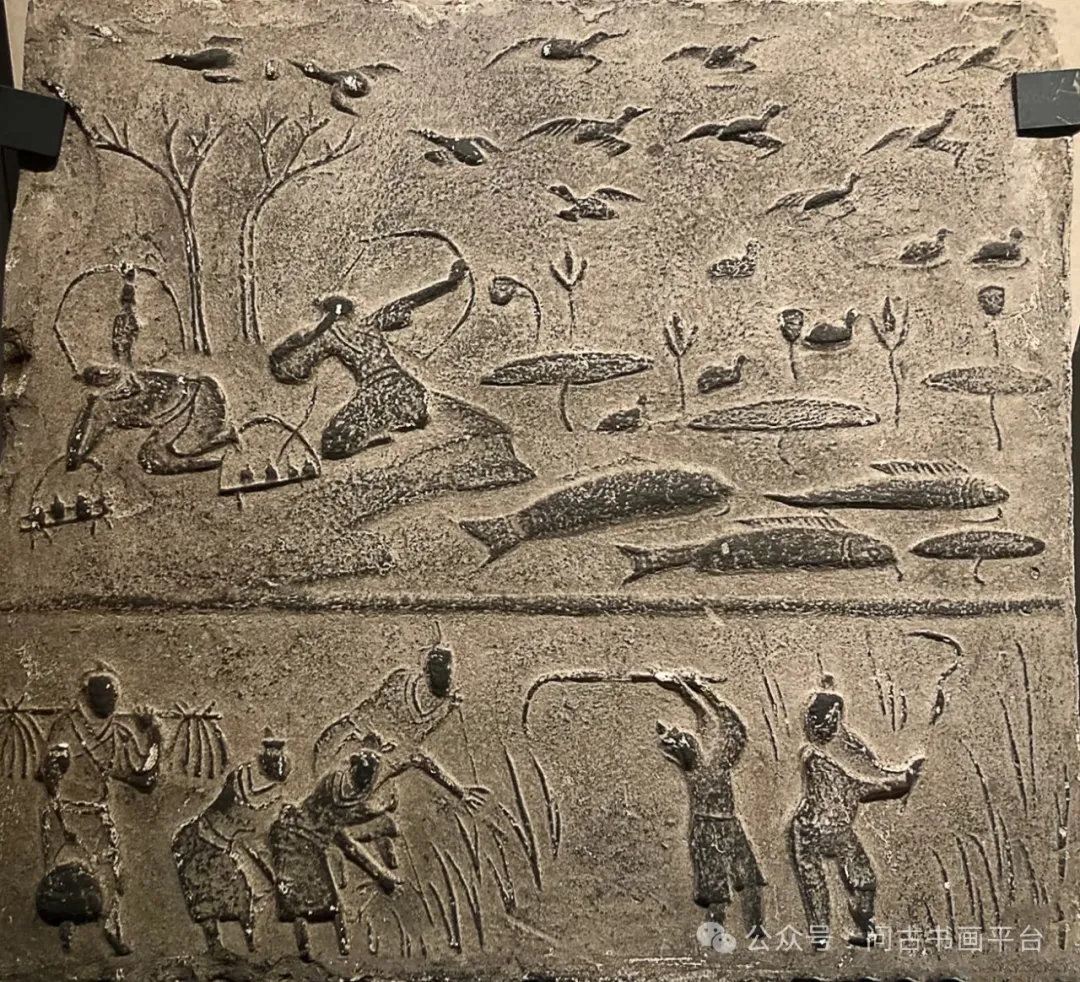

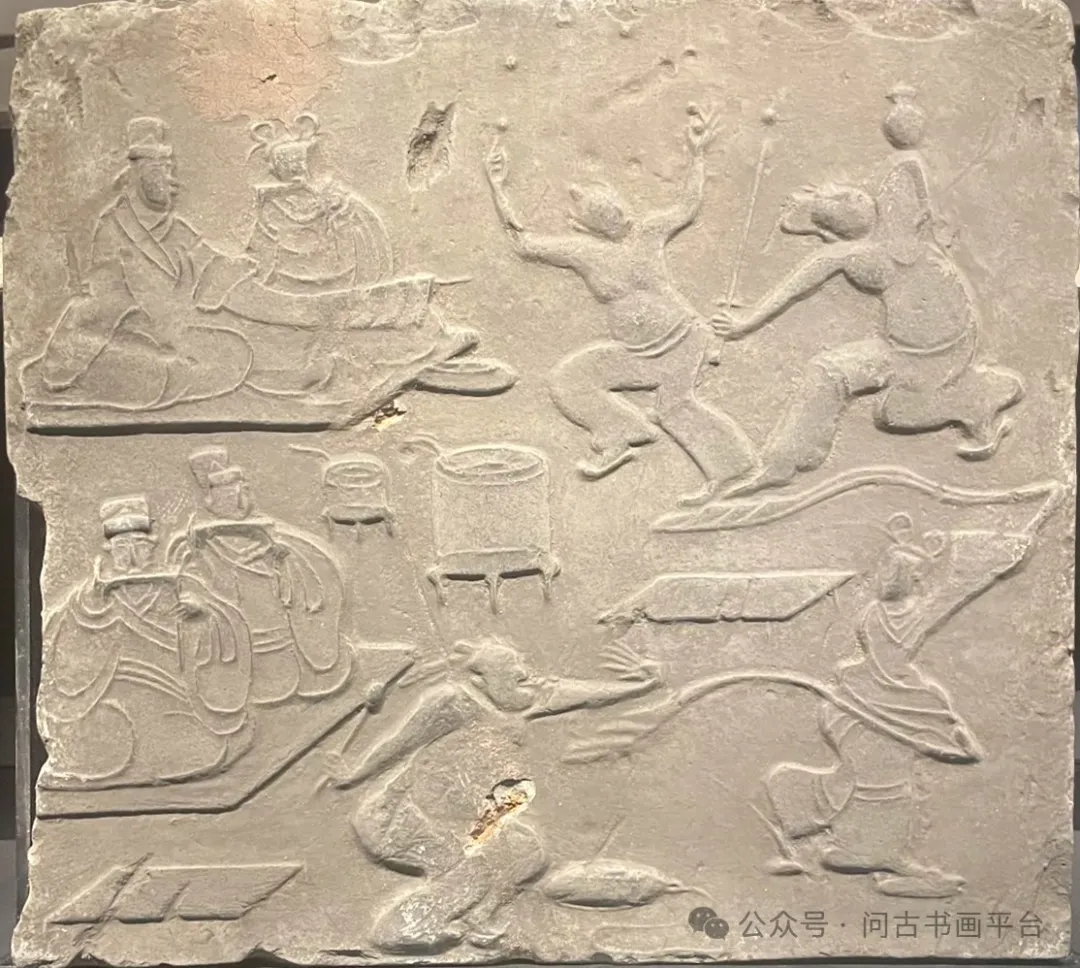

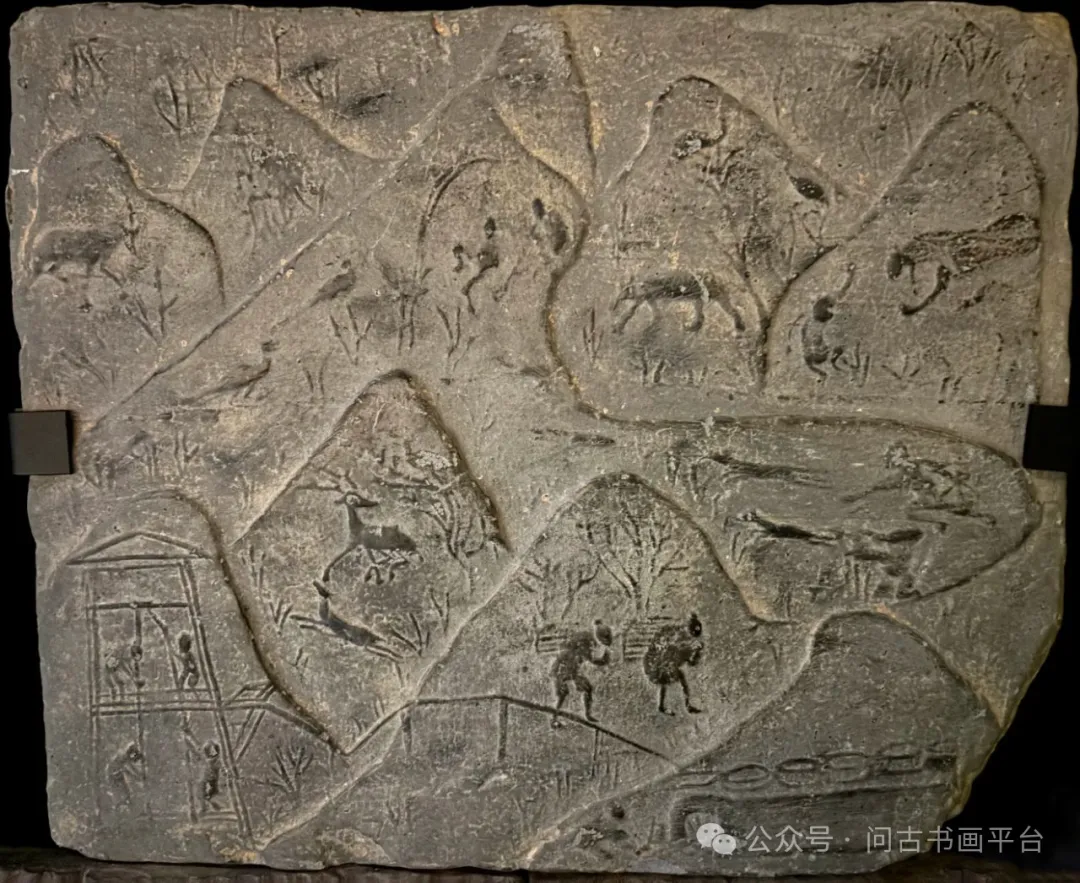

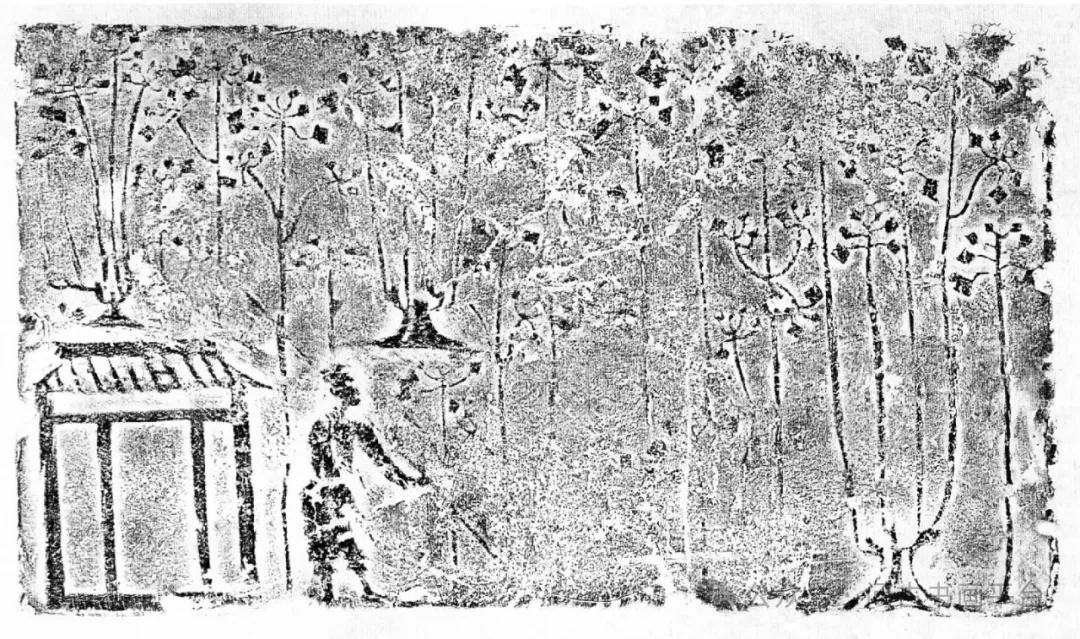

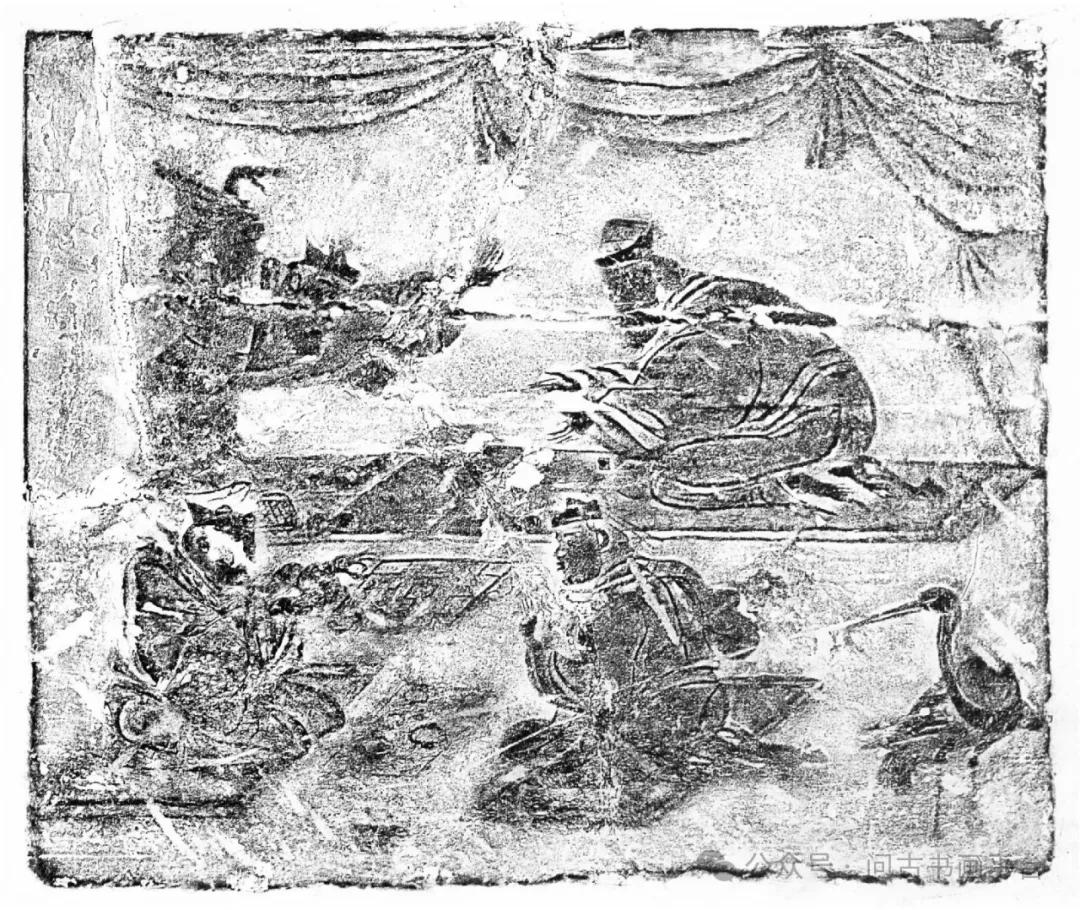

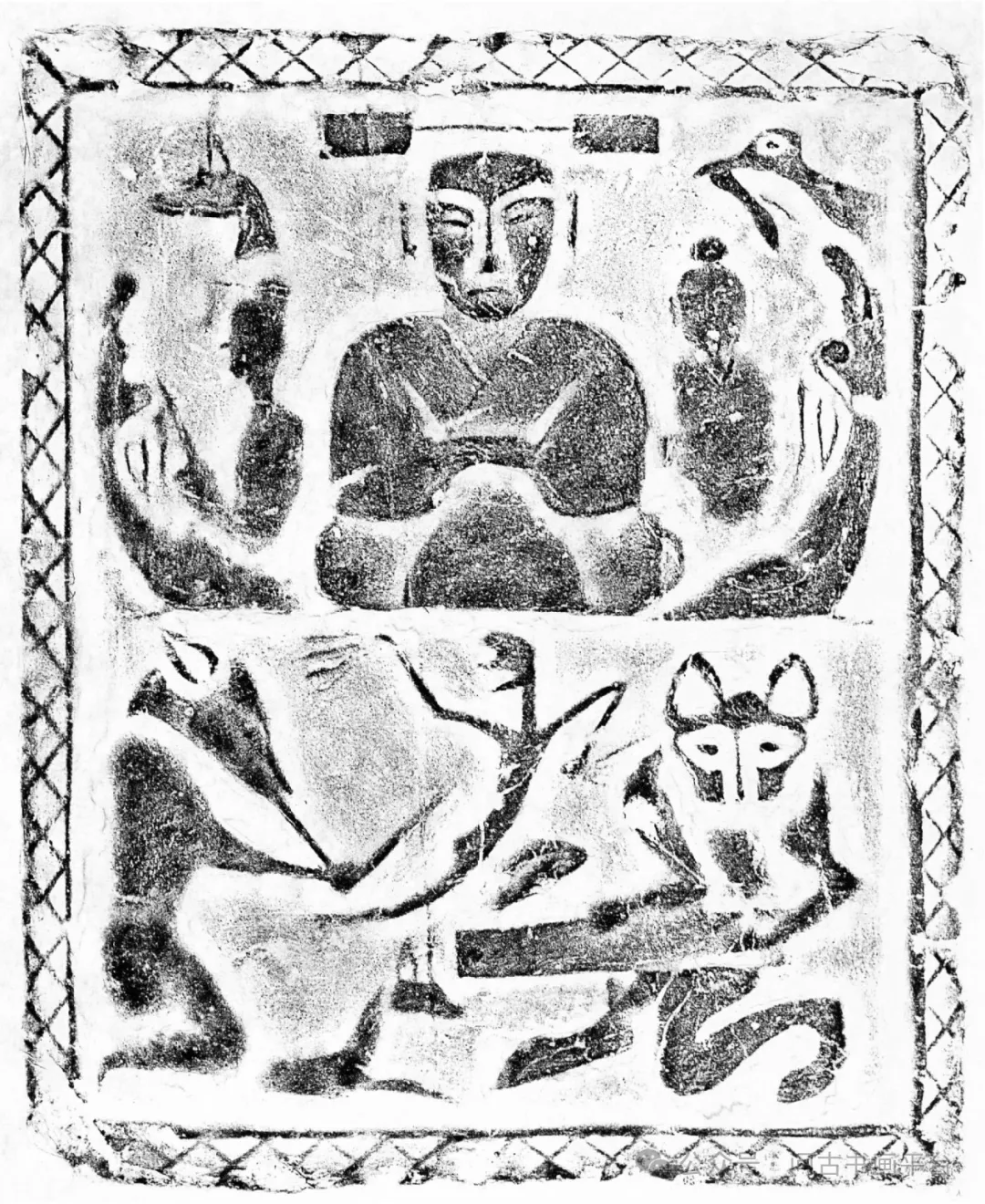

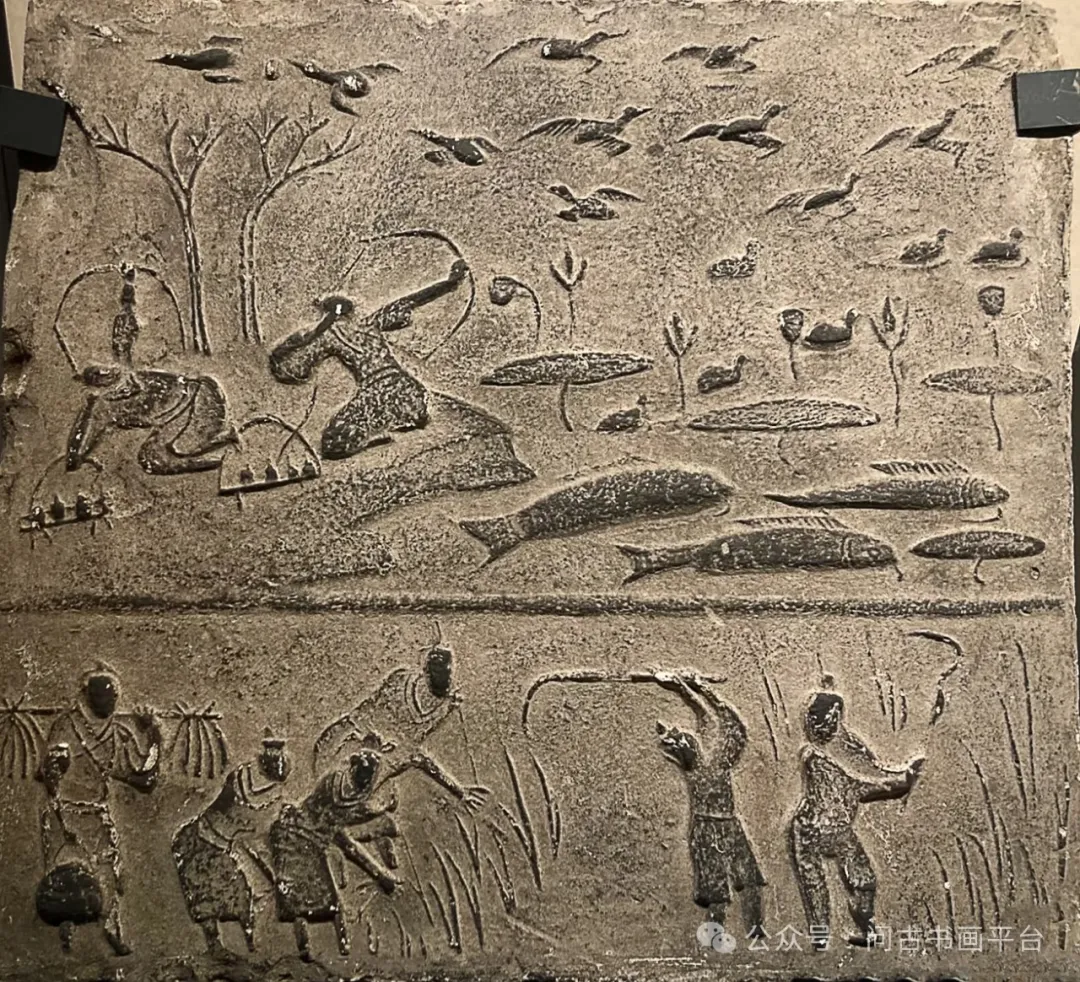

此外,画像砖还善于采用分层构图的方式,将不同的场景或元素分层展示,犹如展开一幅连绵不断的历史长卷。上层的天空、祥瑞,中层的人物活动,下层的水流、土地等,各层之间相互呼应又彼此独立,既丰富了画面的内容,又在有限的空间内展现出广阔的时间与空间维度。

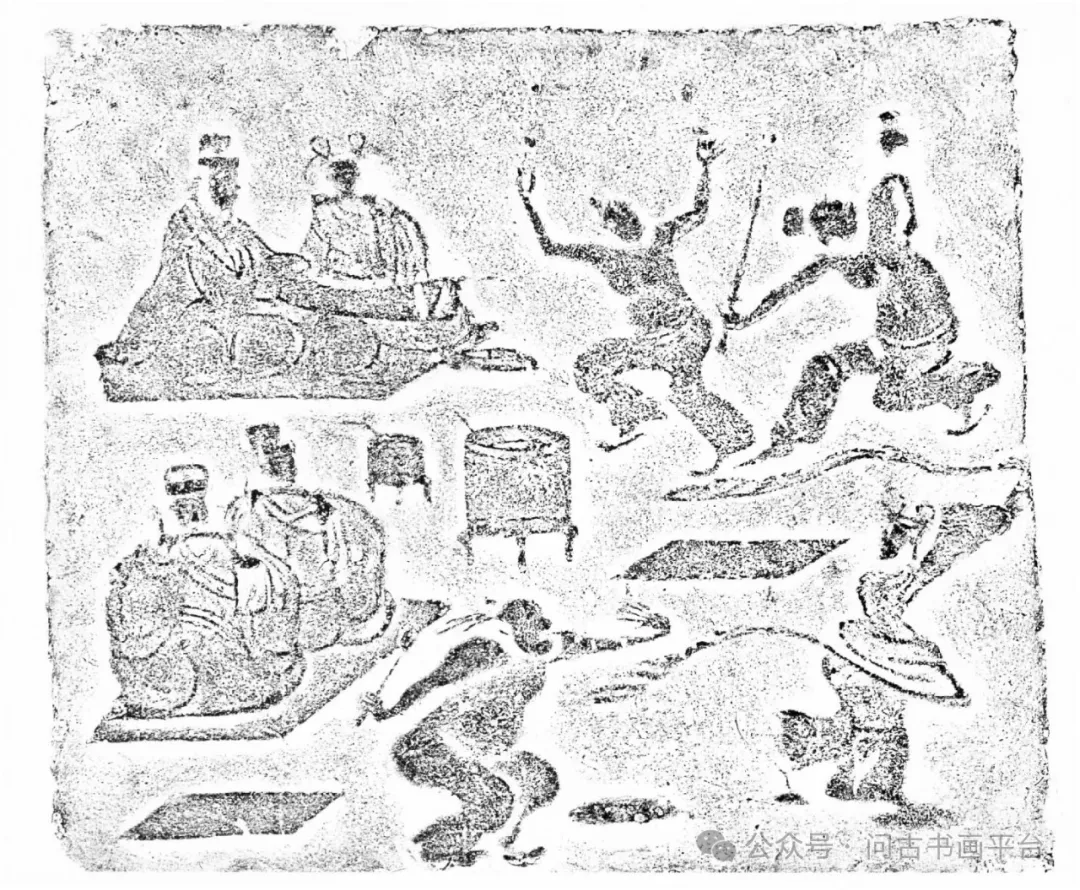

题材:包罗万象的世俗画卷。画像砖的题材广泛,几乎涵盖了当时社会生活的各个层面,犹如一部鲜活的古代百科全书,为我们展现了丰富多彩的历史画卷。神话传说与宗教信仰是画像砖中常见的题材。西王母、东王公等神话故事被刻画得栩栩如生。西王母常常端坐在龙虎座上,周围伴有玉兔、蟾蜍、青鸟等神兽灵禽,周围环绕着云气缭绕的仙境,这种神秘而奇幻的画面表达了对长生不老和超凡境界的向往。

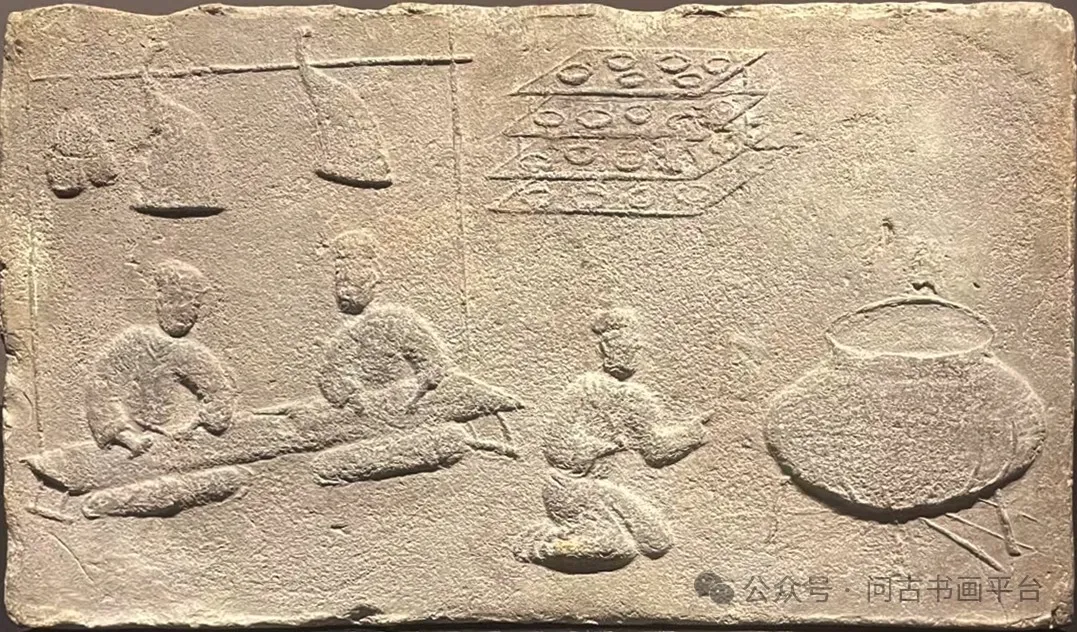

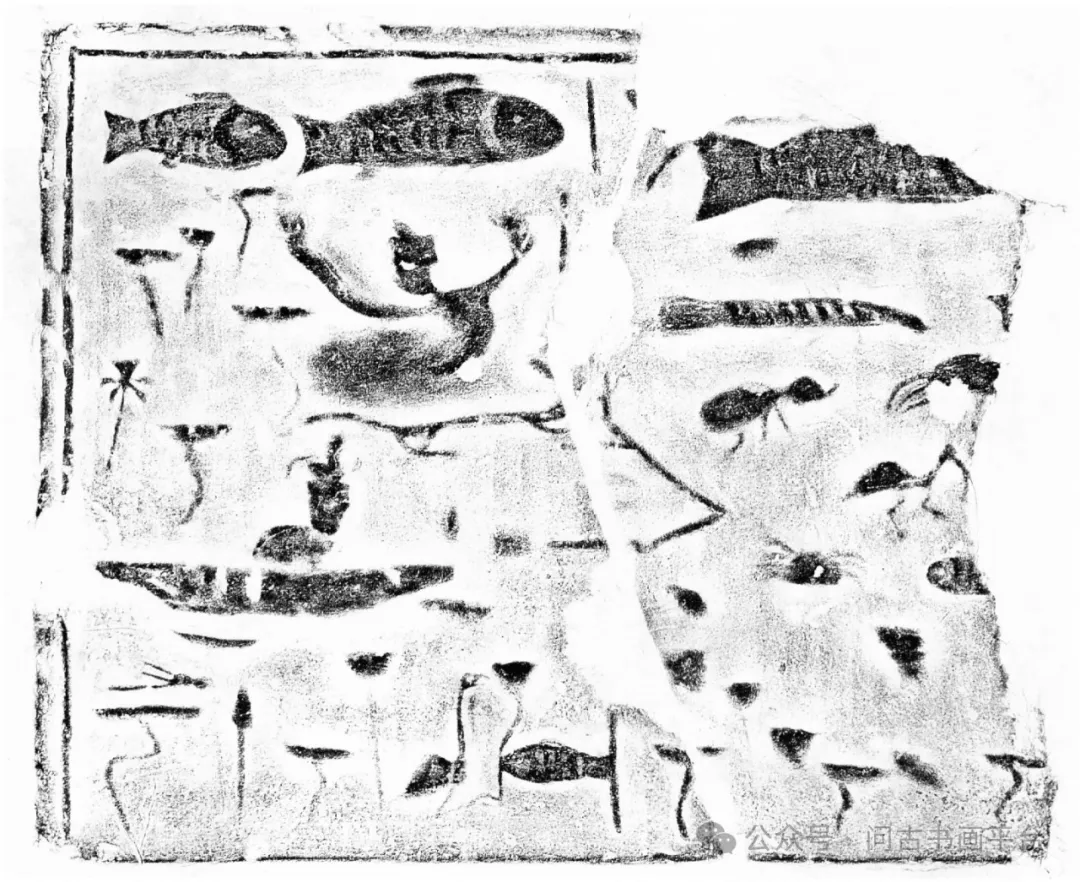

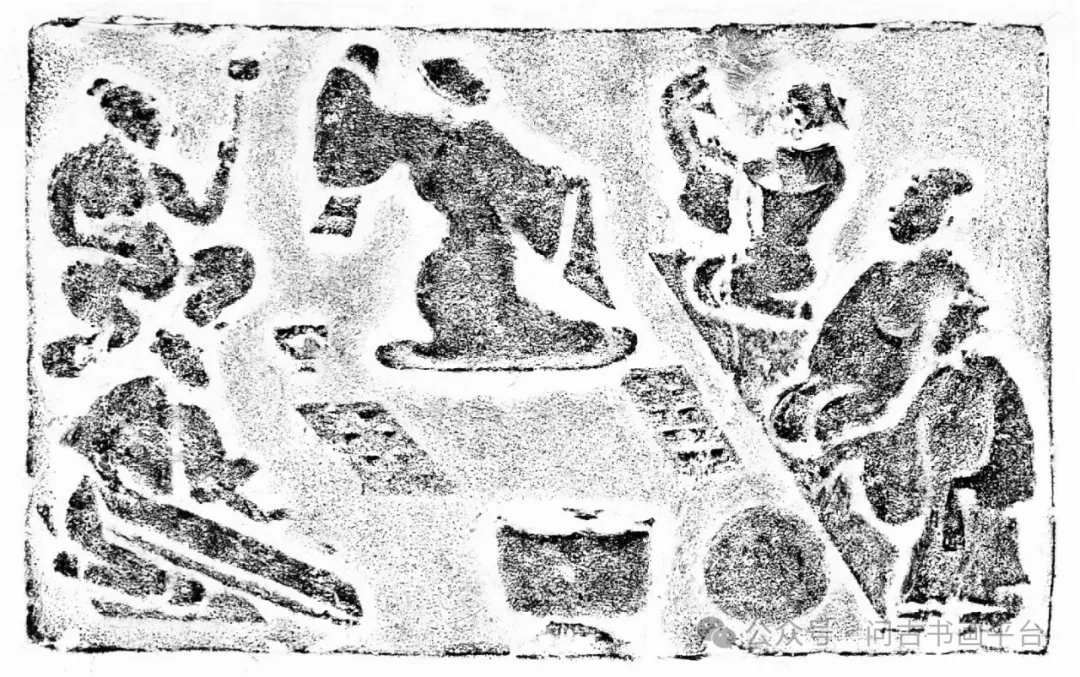

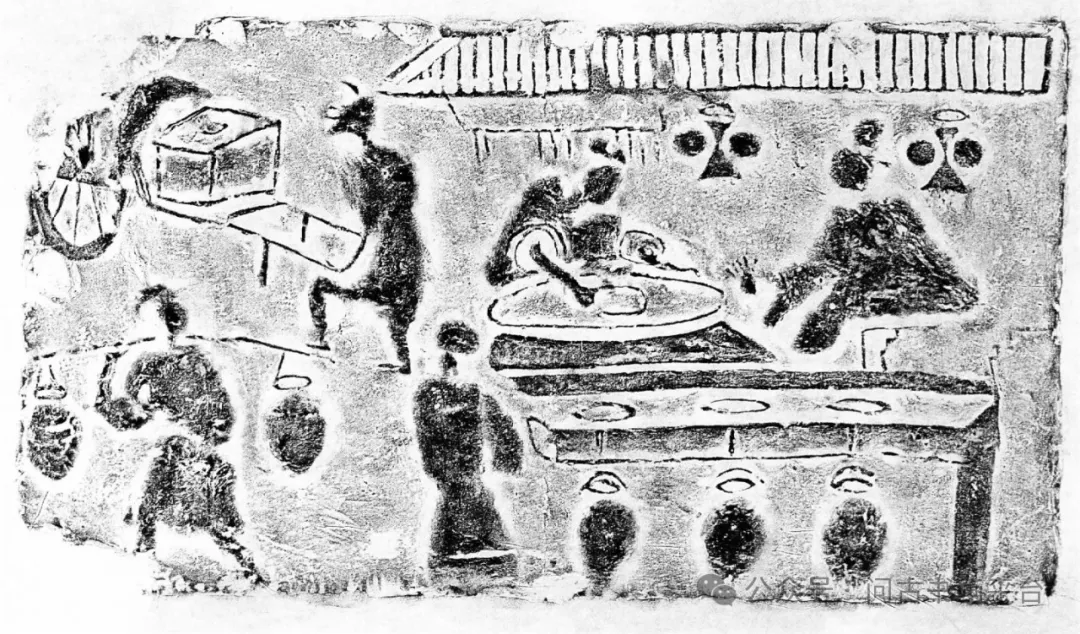

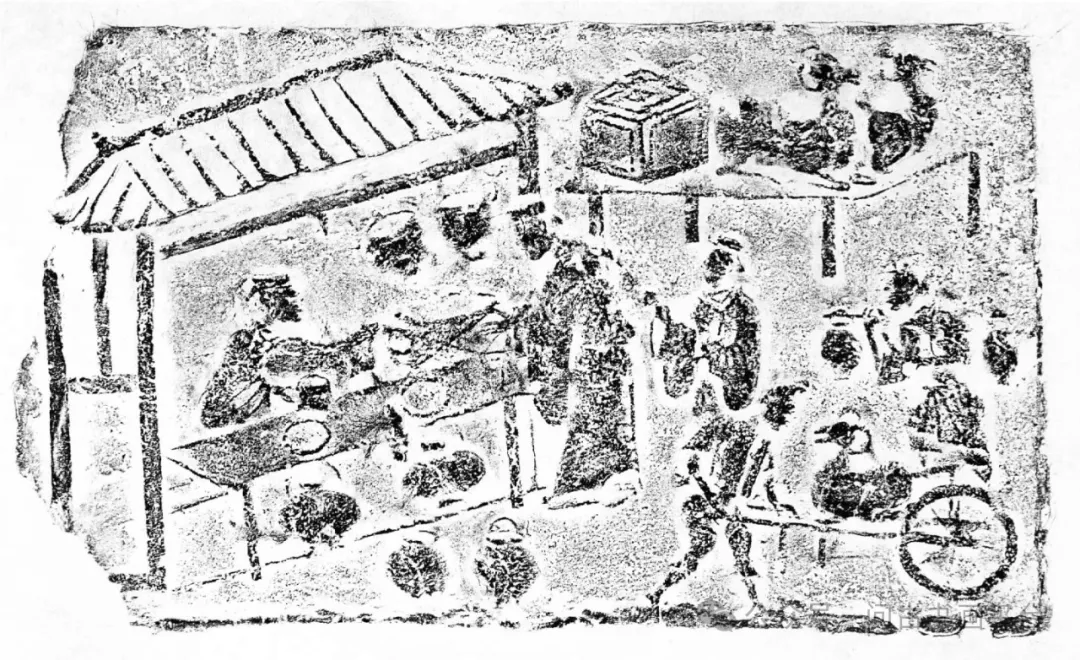

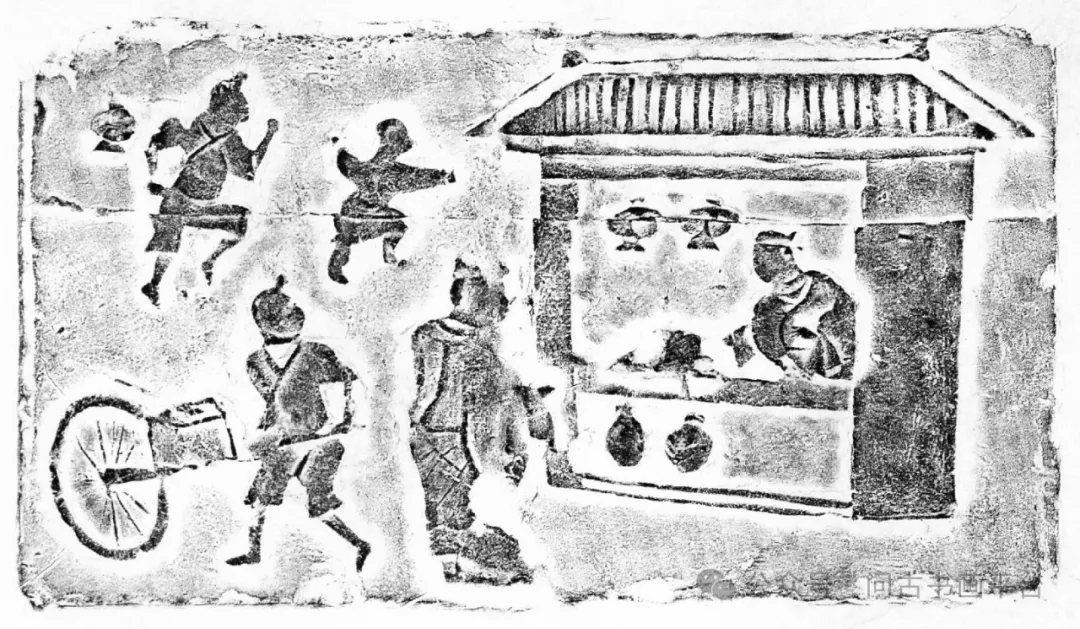

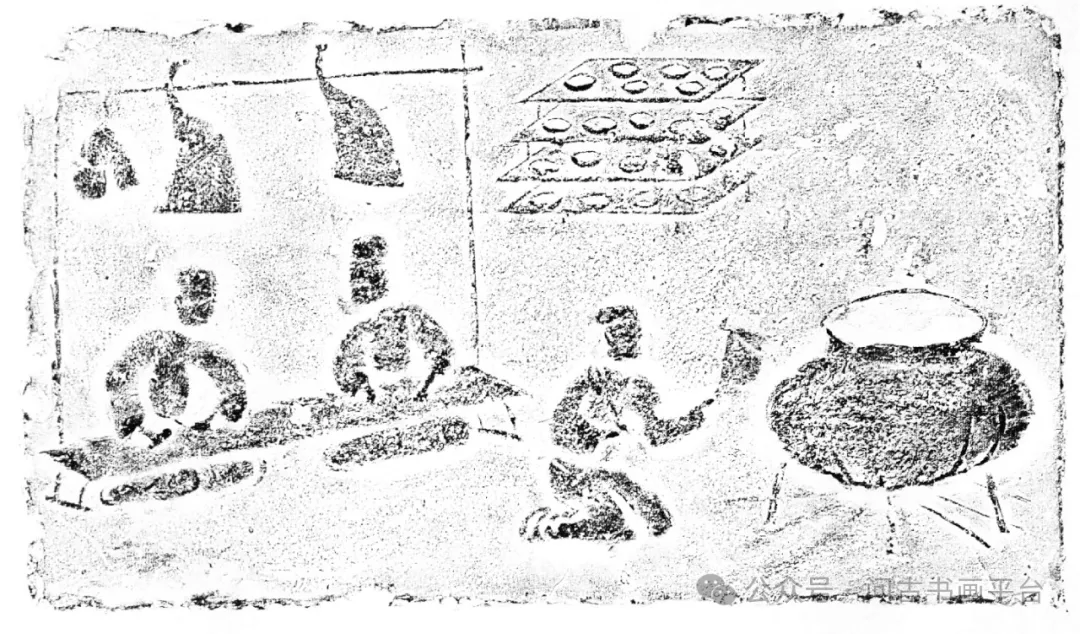

反映世俗生活的题材则更具现实意义。从农耕场景中农民辛勤劳作的身影,到手工业作坊里工匠们专注的神情,再到市井街头热闹非凡的商贸活动,无不一一再现。比如在一些画像砖中,我们可以看到农民扶犁耕地、弯腰播种、挥镰收割的全过程,以及集市上热闹的交易场景,人们讨价还价、搬运货物,充分展示了古代社会经济的繁荣与人民的生活状态。

画像砖作为中国古代艺术的重要组成部分,以其独特的线条、巧妙的构图、丰富多样的题材,为我们展现了古代社会的多元风貌和审美内涵。它是历史的见证者,通过砖石之上的图像,让我们与古人进行了一场跨越时空的对话,领略到那个遥远时代的独特魅力。无论是在艺术史的研究领域,还是在文化传承的漫漫长河中,画像砖都散发着永恒的光辉,值得我们深入品味和研究 。