鲁迅最震撼的8幅字:写的是对联,骂的是时代

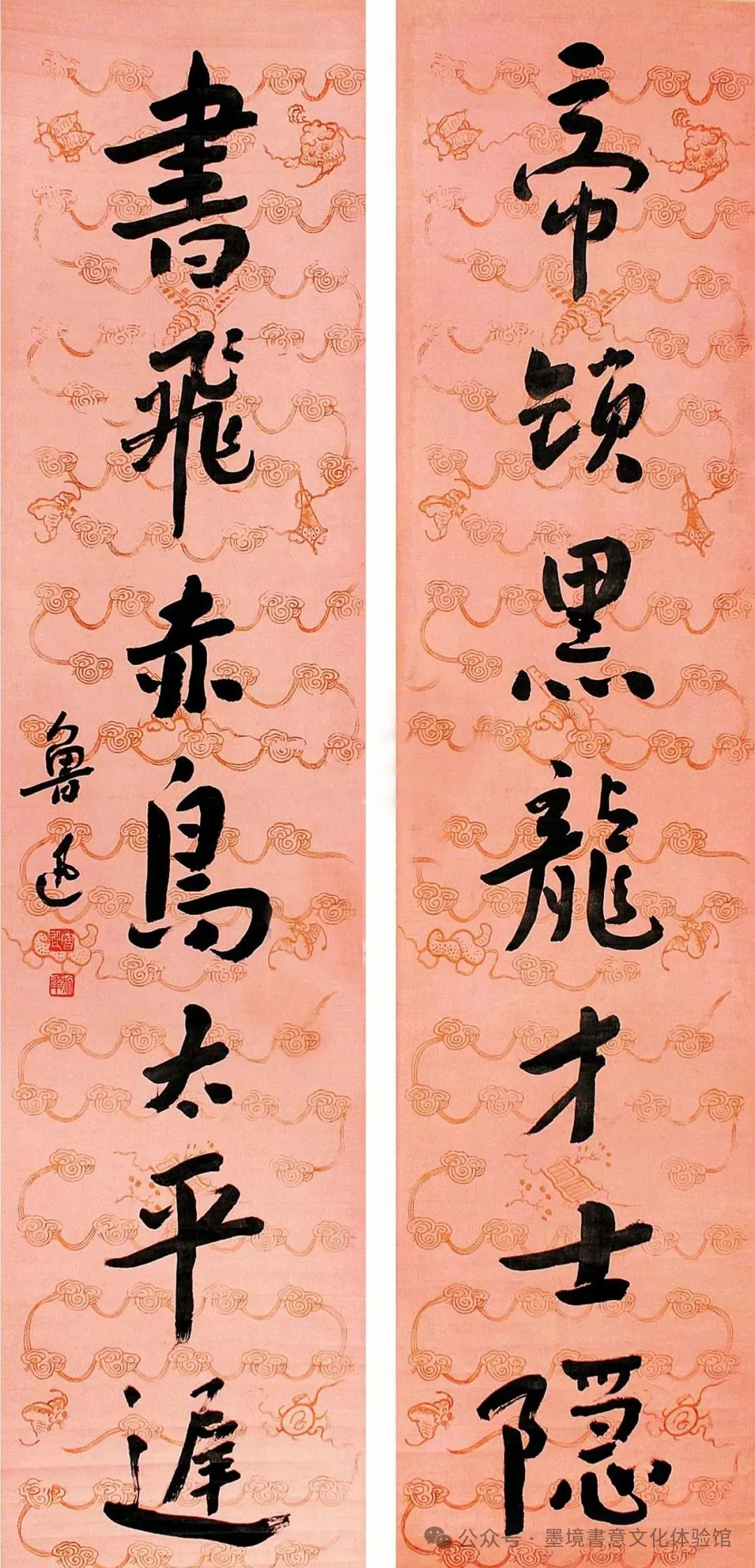

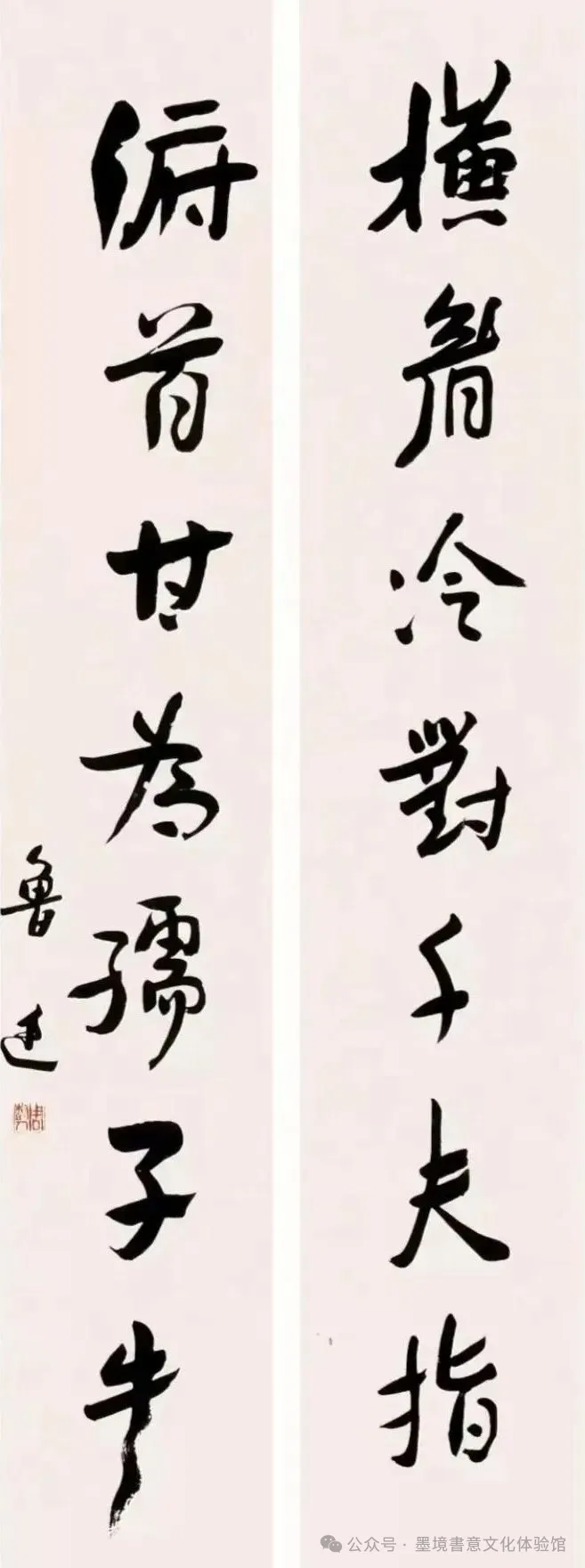

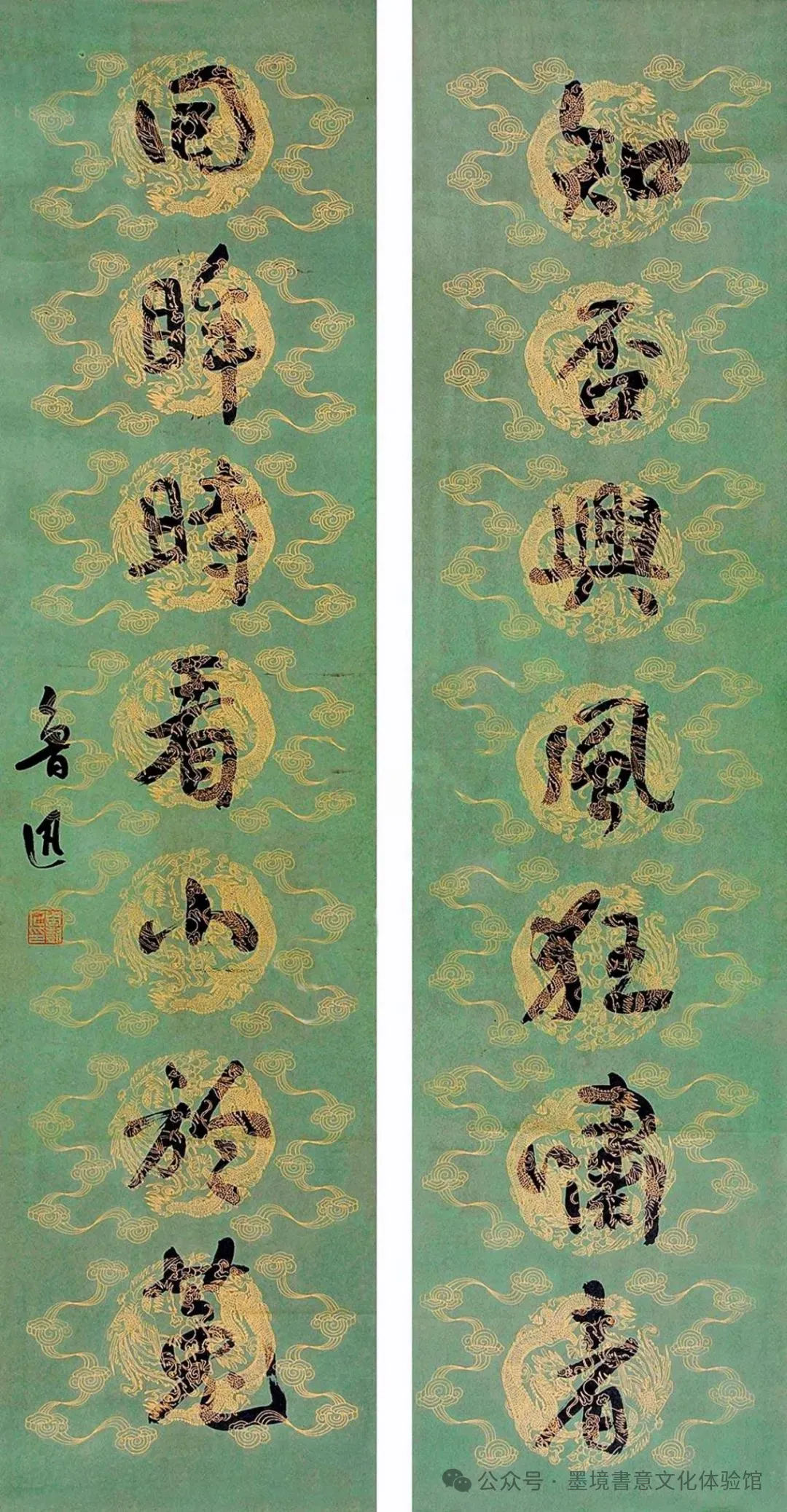

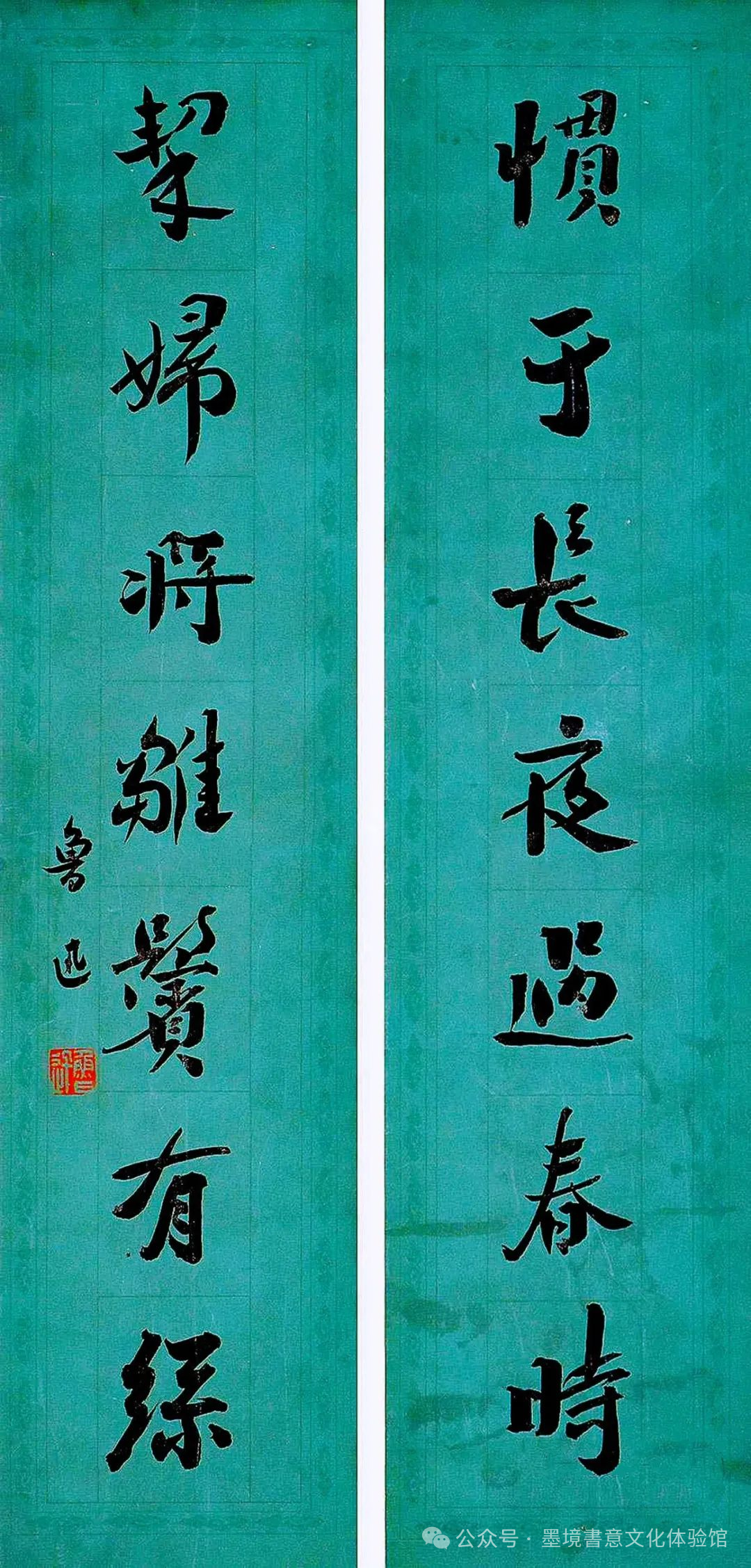

纸页间的墨迹,是鲁迅投向时代的投枪匕首;对联中的笔锋,是他在黑暗中的炬火。作为新文化运动的旗手,鲁迅的书法与文风同构,在尺幅之间凝聚着对时代的批判、对理想的坚守以及对友情的珍视。其存世对联虽不过十余副,却以沉郁顿挫的笔触与振聋发聩的文辞,勾勒出一代文豪的精神图谱。

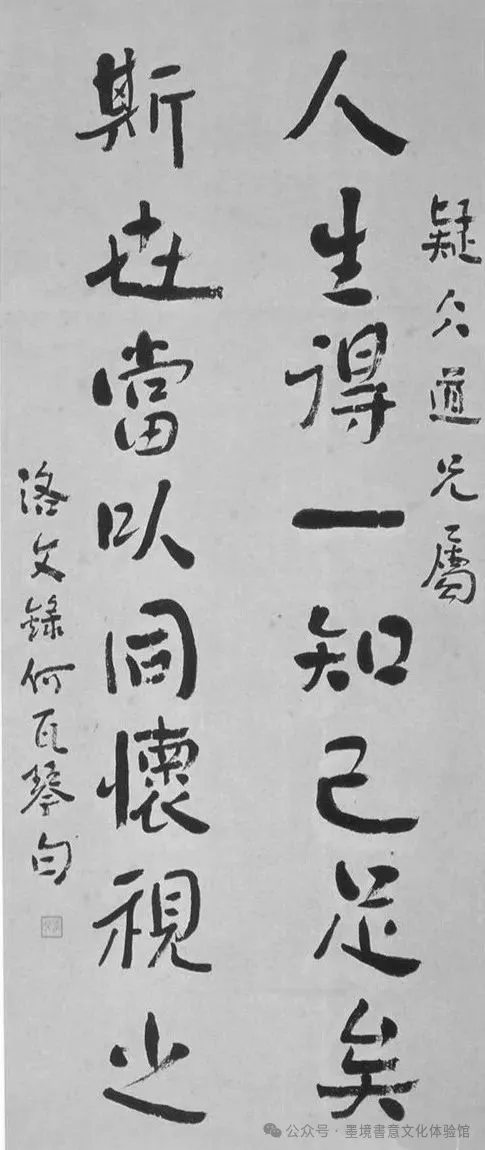

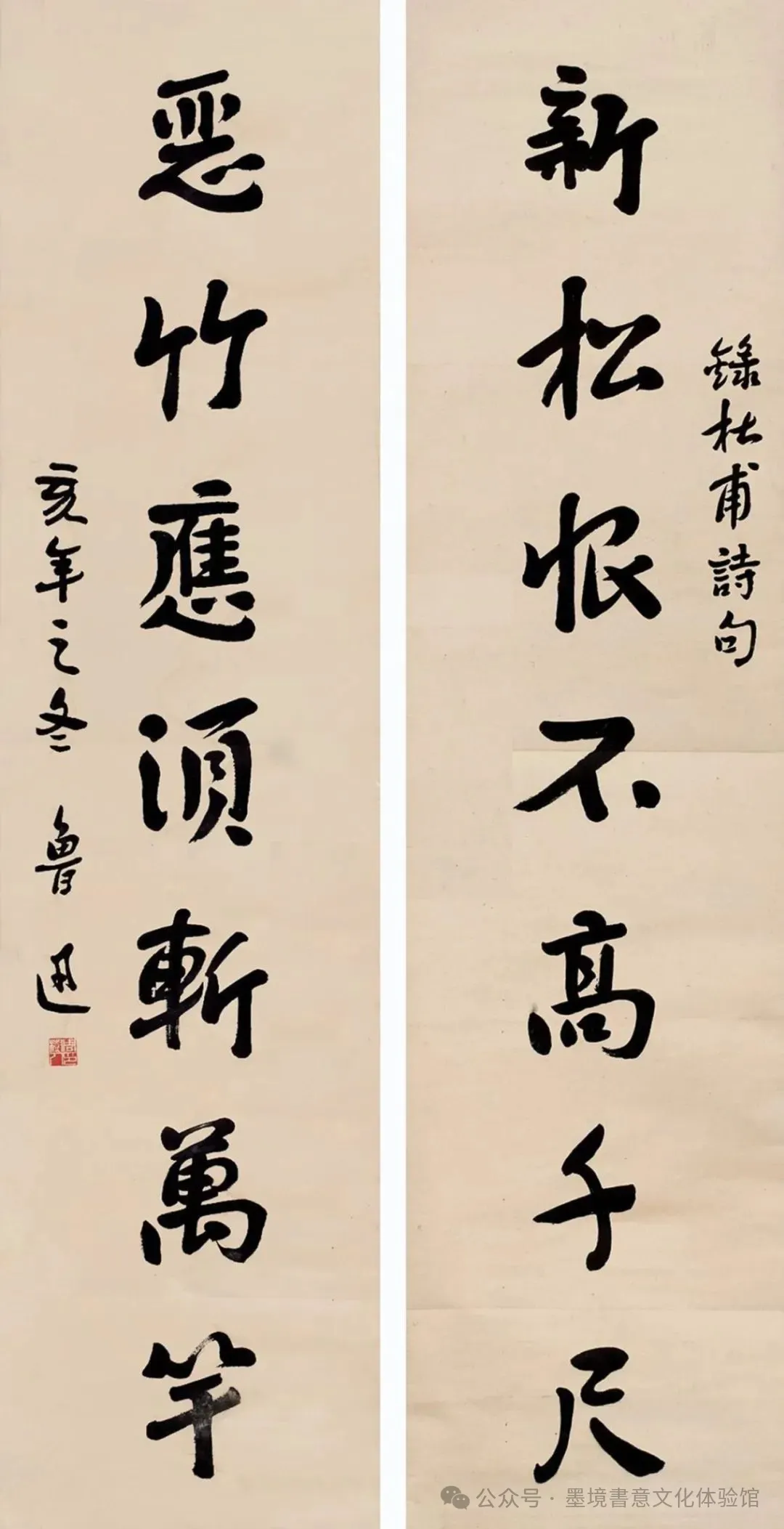

"横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛"(《自嘲》诗联),这副1932年题赠郁达夫的对联,堪称鲁迅精神最凝练的写照。在聚丰园的宴饮间,他执素绢挥毫,以"达夫赏饭,闲人打油"自嘲,却在笔锋转折处暗藏锋芒:"横眉"二字如断金切玉,侧锋横扫间尽显睥睨之姿;"孺子牛"末笔拖曳如犁,在温厚中透出坚韧。郭沫若曾评其书法"融冶篆隶于一炉",此联楷隶交融的笔法,恰似文人在战斗姿态与赤子情怀间的游走。

观察鲁迅手札的显微镜下,墨色常呈现奇异的断层。1934年写给萧军的信中,“吃人”二字竖画中段突然变淡,墨汁纤维检测显示此处含大量松烟结晶——恰似深夜写作时频繁掐灭烟头的动作,让尼古丁与愤怒共同沉淀在笔画里。上海鲁迅纪念馆的修复师曾发现,《阿Q正传》手稿第三页的“精神胜利法”五字,每个横画末端都有细微的逆锋挫笔,这种源自魏碑的技法被鲁迅用得愈发暴烈,如同用刀尖在石头上刻写判决书。

他的字常带着青铜器的锈蚀感。1926年厦门大学任教时的备课笔记,“国民性”三字的捺画收笔处,枯墨飞白如青铜鼎剥落的绿锈。故宫书画修复专家指出,鲁迅书信中频繁出现的“破锋”现象,并非纸张老化所致:当他写到“铁屋子”时,笔锋突然劈叉形成的锯齿状墨痕,与商代甲骨文刀刻的崩缺痕迹高度相似。这种跨越三千年的笔触对话,在1935年书写的《故事新编》序言手稿中达到极致,“女娲”二字竖画里夹杂的朱砂颗粒,恰似补天时溅落的血雨。

书信往还的笺纸上,常洇开愤怒的涟漪。1936年致日本友人山本初枝的短札,“寂寞新文苑”五字被反复修改,第三次书写的“苑”字,涨墨形成的黑斑覆盖了前两次笔迹,如同黑暗吞噬光明的具象化呈现。红外线扫描显示,同年致曹靖华的信件里,“无声的中国”四字,每个转折处都有笔杆剧烈抖动的波纹记录——那是肺结核引发的咳嗽震动笔尖时,无意间刻下的时代颤音。

从"横眉俯首"的战斗宣言,到"人生知己"的乱世温情,鲁迅的对联构成一部用笔墨写就的精神史诗。这些游走在金石气与书卷气之间的墨痕,既是对传统文化的创造性转化,也是现代知识分子的人格具象。当我们凝视这些字迹,看见的不只是线条的韵律,更是一个民族在启蒙年代的灵魂震颤——这种震颤至今仍在历史长廊中回响,提醒着我们:真正的艺术,永远是带着血温的觉醒。