这块来自1000多年前的墨迹碑,充斥着满满的兰亭味

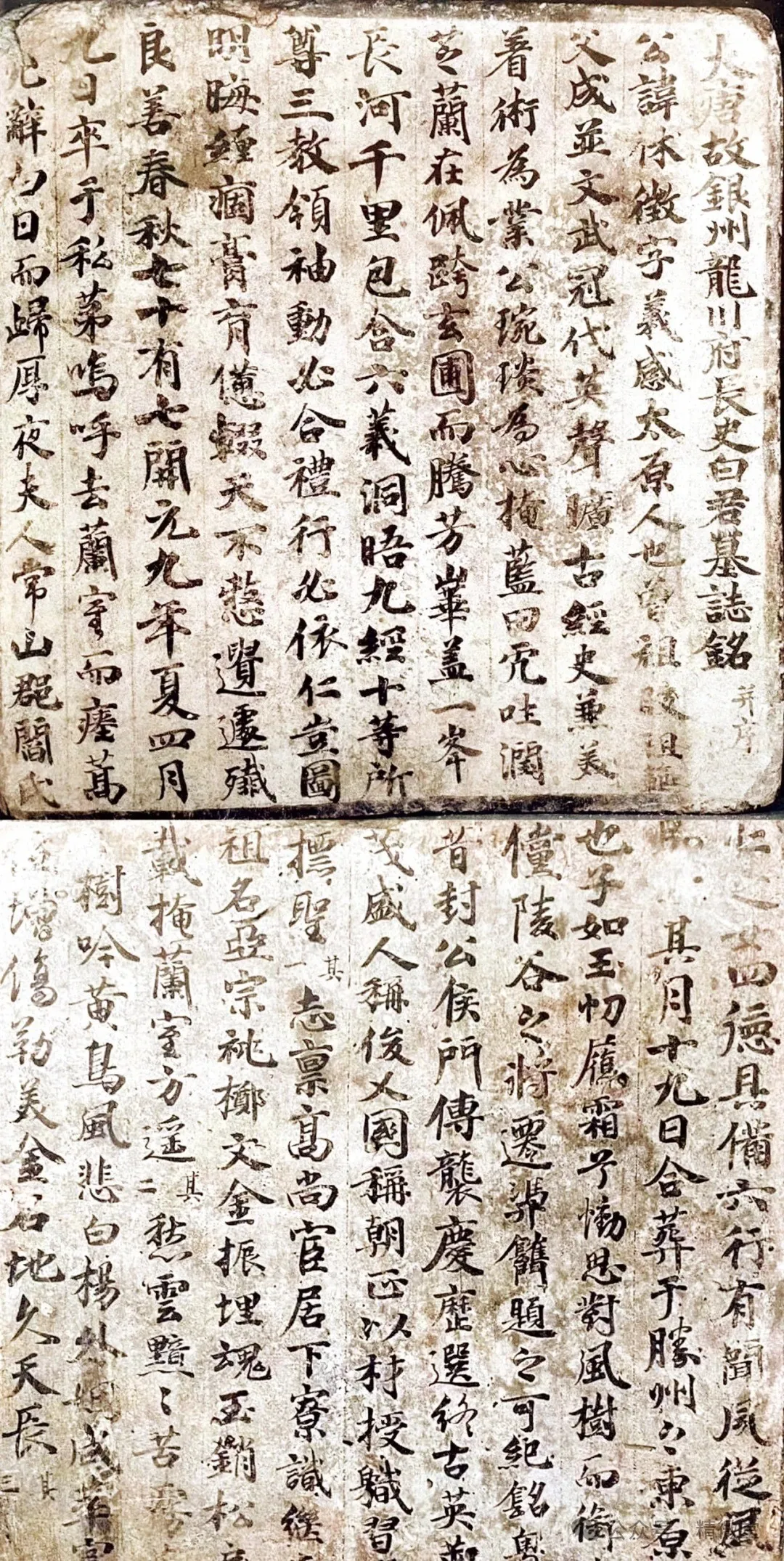

曾经在内蒙古伊盟准噶尔旗十二城遗址上挖出了座古墓,墓中的一方墓志引起了关注。这块墓志是来自1000年前的唐代银州龙川府长史白休徵和他的妻子的合葬墓志。

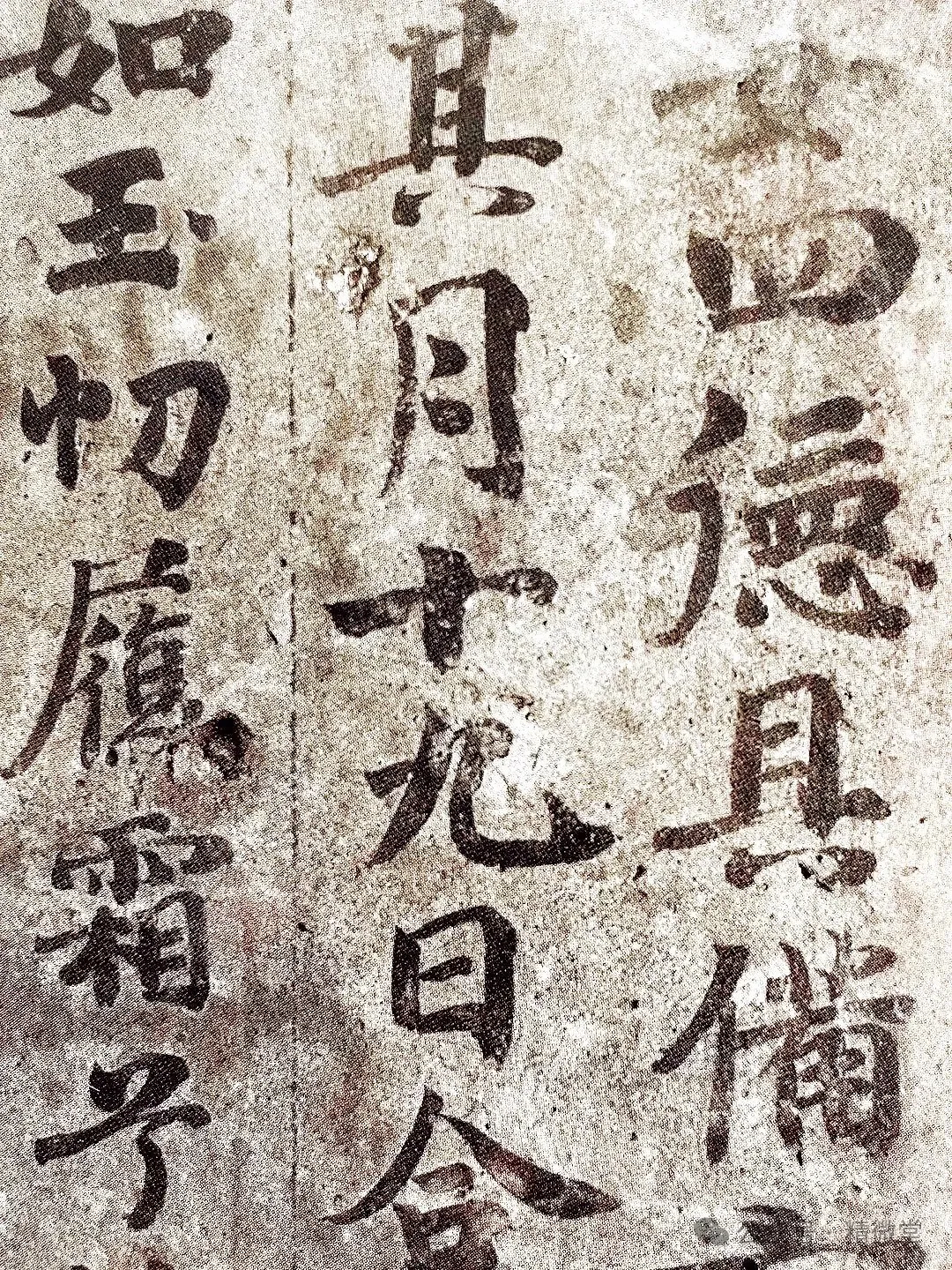

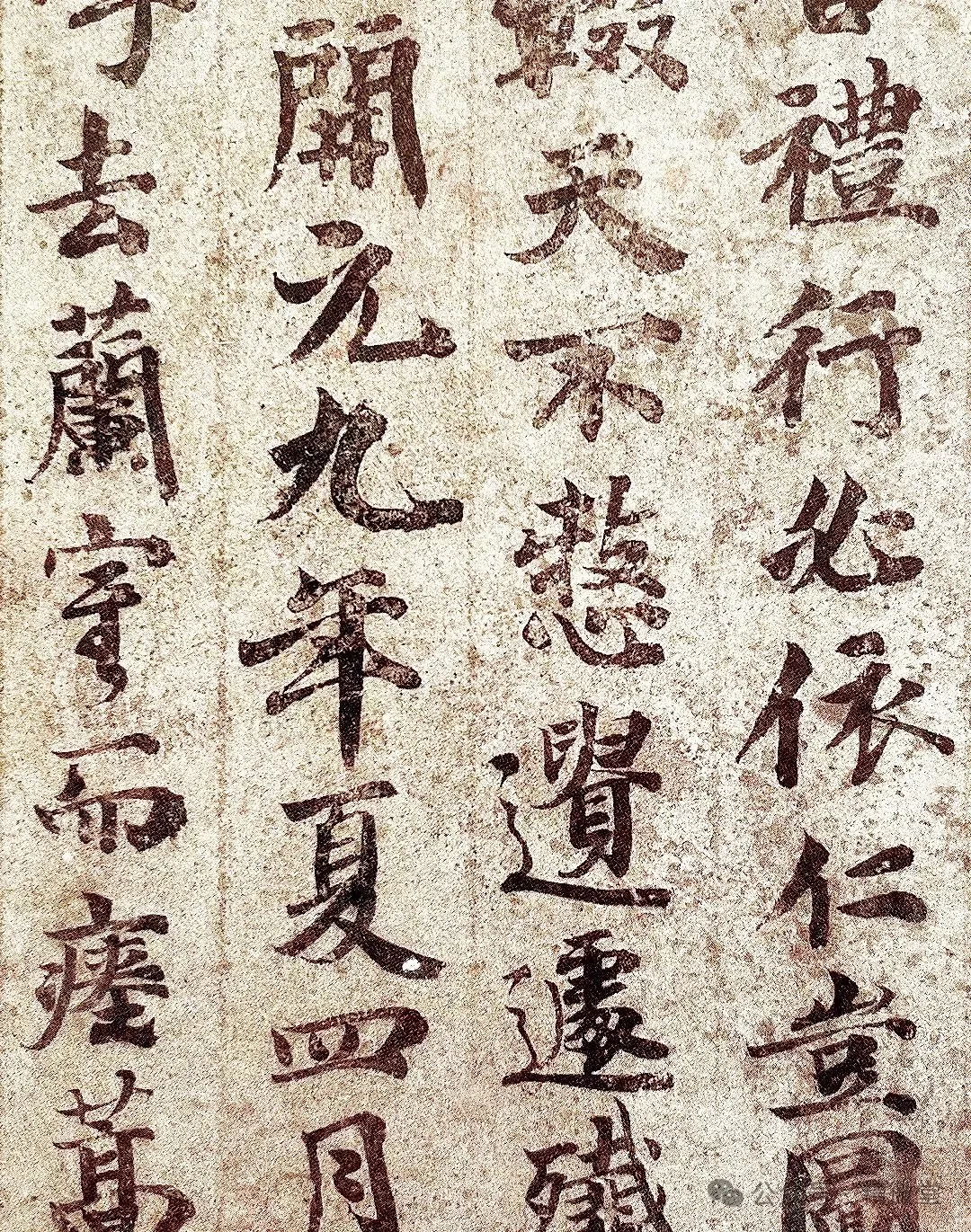

此碑埋于地下1000多年仍保存完好,此墓志由墓志盖和墓志本体组成,所以其内容是分为两个部分,出土的时候盖和本体是合在一起的,墓志盖是覆斗状,而墓志体则为正方形,它的边长均为35厘米,厚度是6厘米。

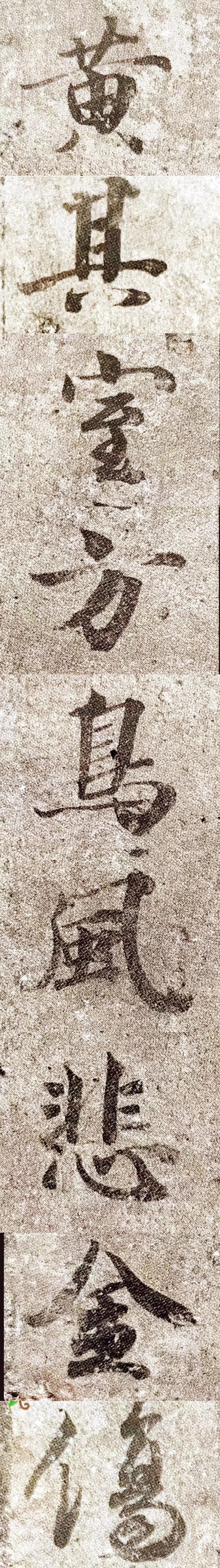

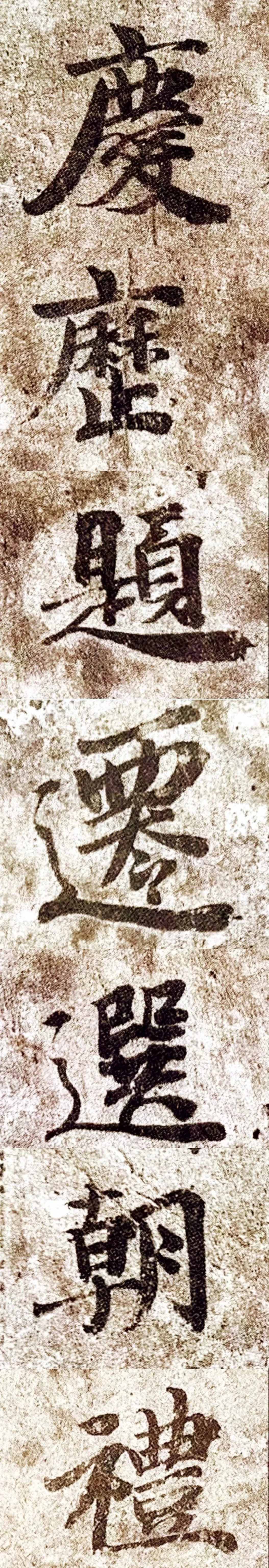

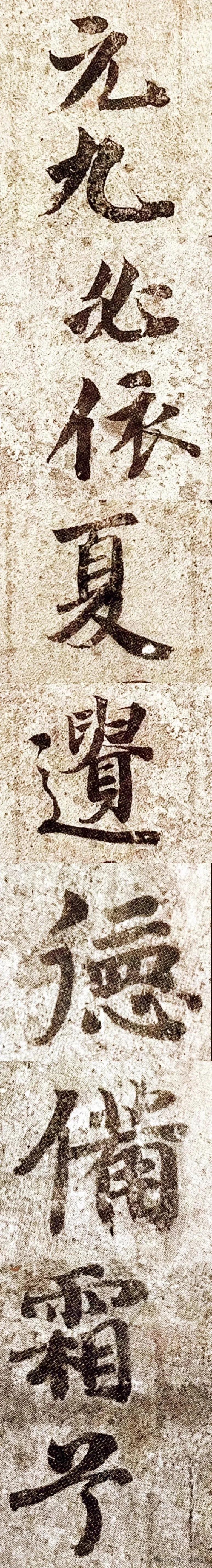

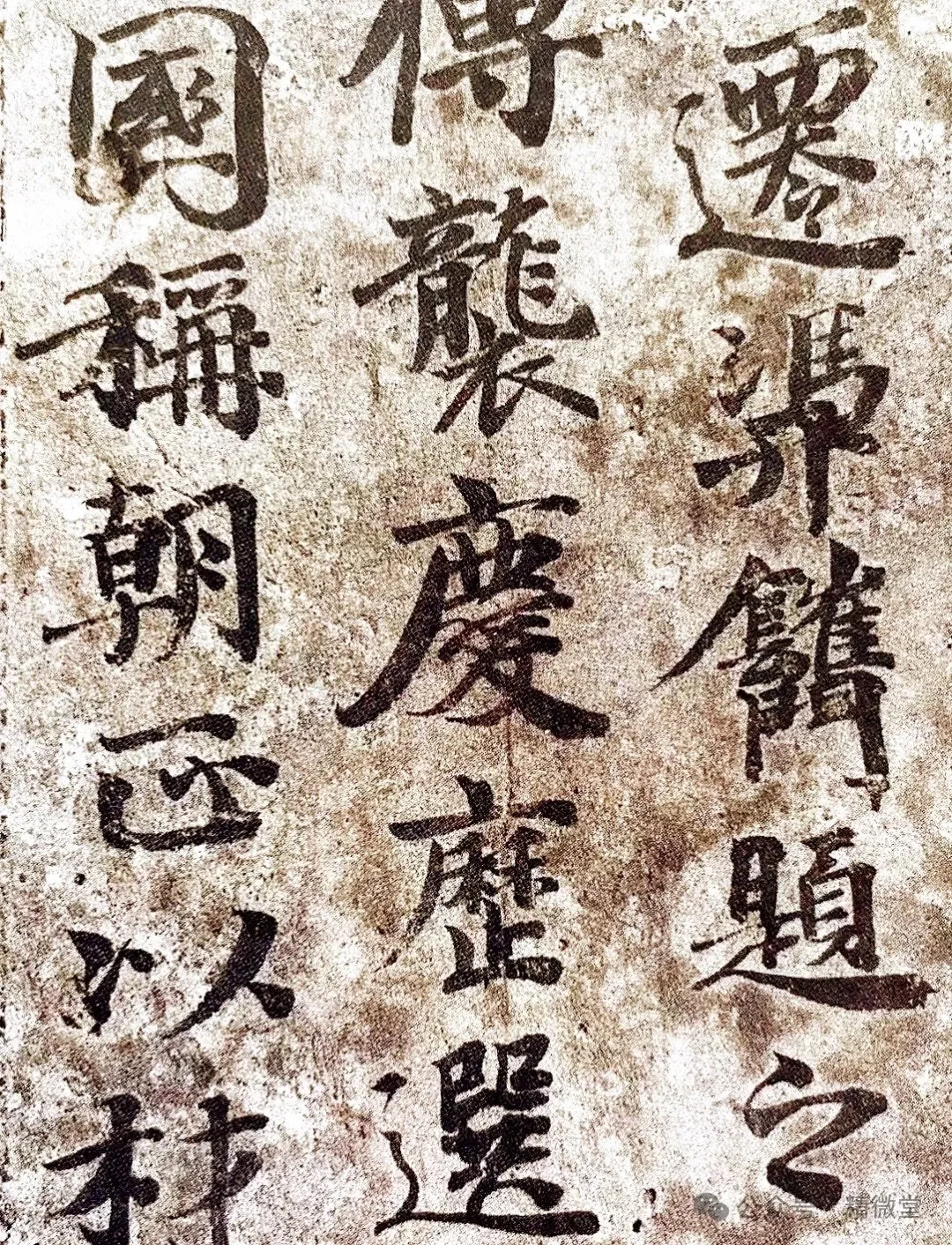

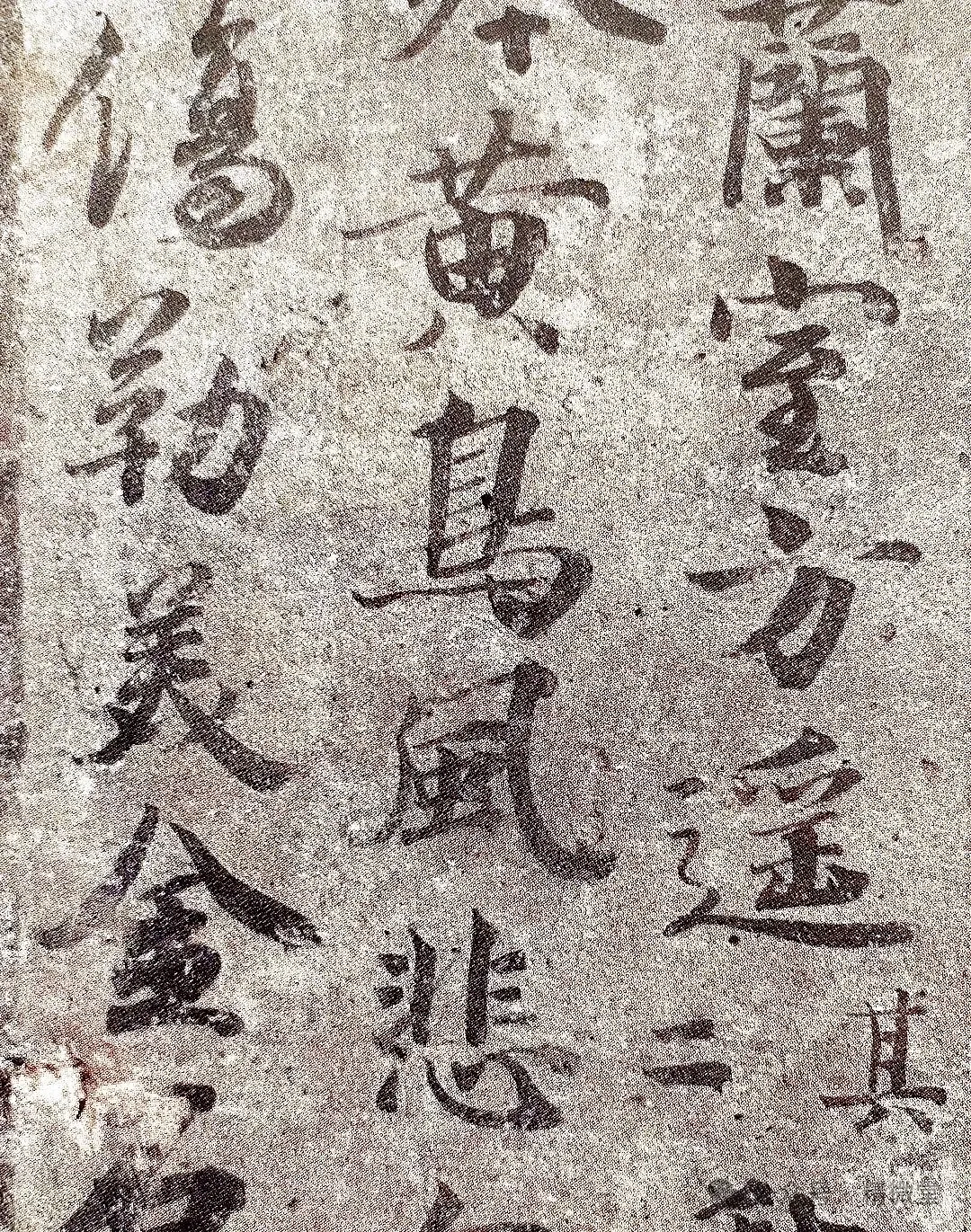

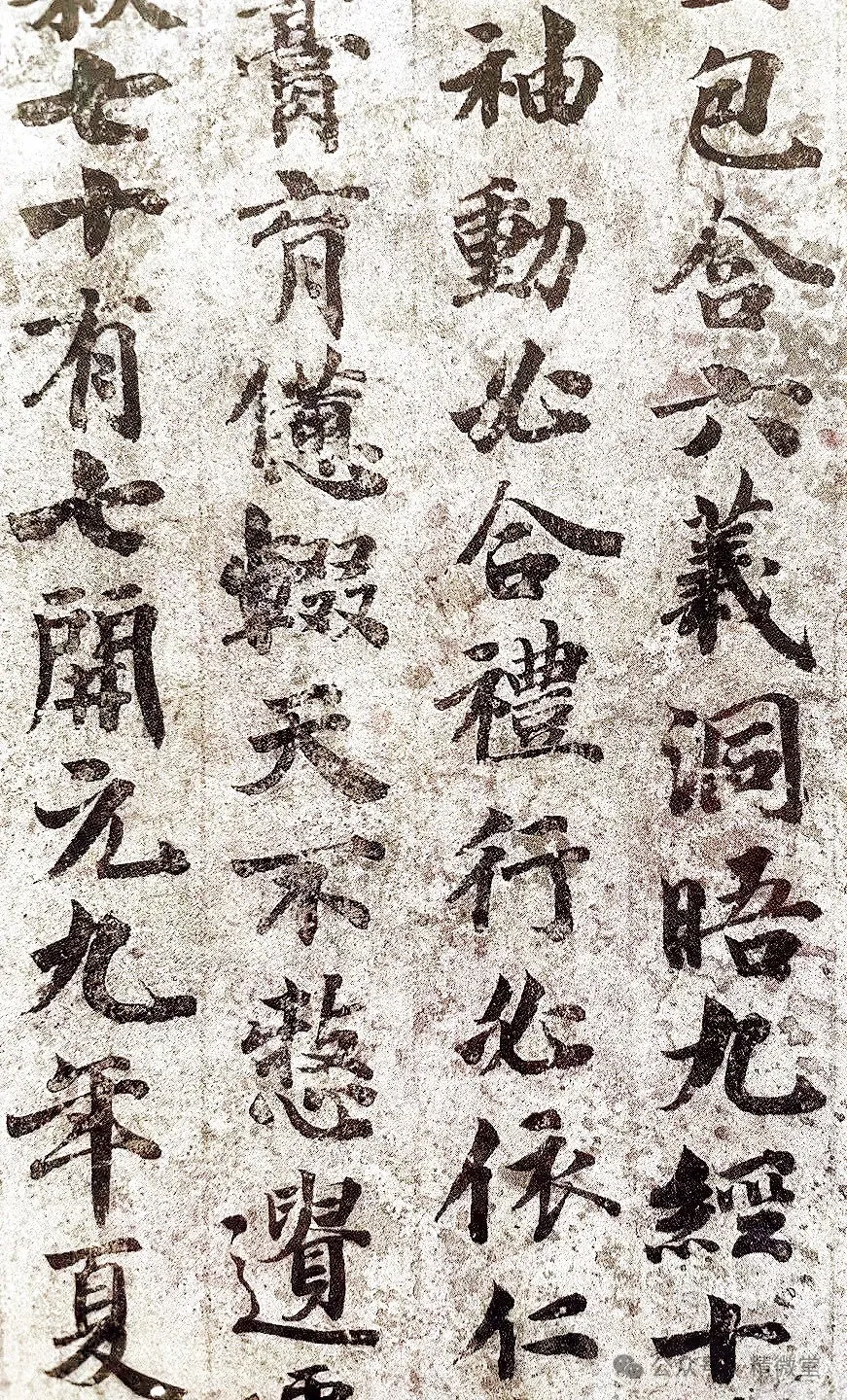

让人惊讶的是墓志的铭文不是刊刻而成的,而是以墨迹呈现,也就是说这块碑的铭文用墨迹写成而这墨迹距今千年还能保存完好。该内容写于盖和本体两面,工作人员将其简称为AB面。两面皆有用墨笔画的竖方格,每个格子的宽度为3厘米。重要的是铭文上的字迹依旧清晰可见,两均为11列,每列在13或17个字左右,全文共计327字。其中A面有163字,B面则为161字。

墓主的身份是唐代银州龙川府长史,银州为唐代州名,辖境位于今陕西省北部榆林市一带,其辖区大致覆盖今陕西省榆林市北部及内蒙古鄂尔多斯市南部。他生平在那当的官,死后便葬于此地。长史一职通常为地方官署中辅佐主官的属官,品级应该是从五品至七品不等。

具体的,我不知,对于白休徵此人的具体情况,我也不知,关键是我没找到详细资料呀,不过我们可以从墓志铭中看一看了。

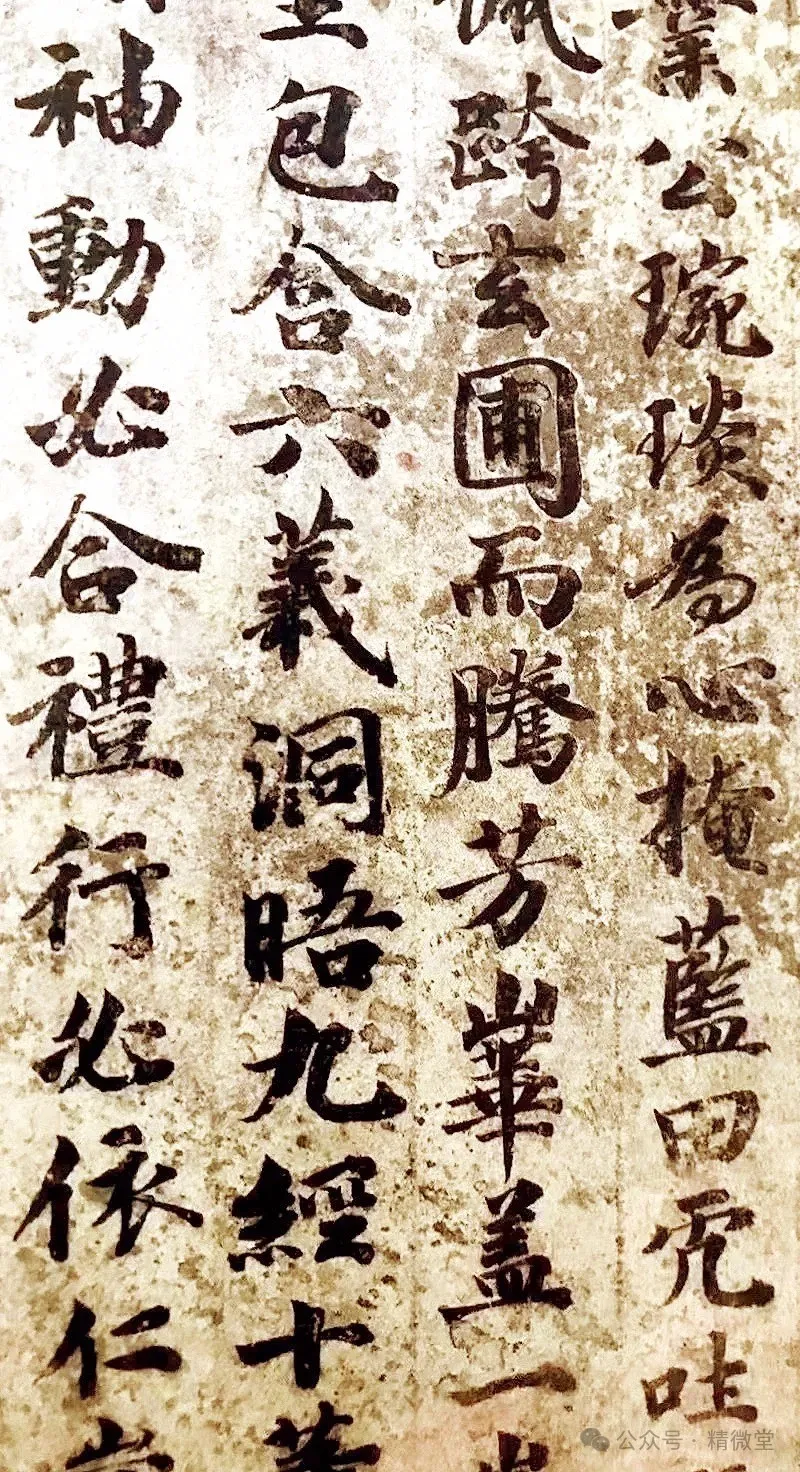

此碑立于唐开元年间,大唐年间盛行王羲之书风,所以此碑在用笔之上充满了兰亭味就很正常了。大唐至李世民起对王羲之的书法就极为推崇,尤其是对《兰亭序》的钟情,在 “上有所好,下必甚焉” 的风气影响下,这方墓志成为王羲之书风在唐代盛行的鲜活例证。

细看铭文的笔法用笔和结构布局上,与智永的书风有相似之处,墓志墨迹主要以楷书为主,其间杂着行书的笔意,结体上端正且用笔圆润饱满,线条厚重遒劲。而智永的书法也是以王羲之为根基,字势平正,不刻意求险,用笔圆润饱满。难道这是智永所写?应当不是,而是当时学他的人颇多吧,传说他写千字文近八百多份全被天下人所抢光。

他是当时最得王氏笔法之人,所以书写者学他的字也很正常,此碑书写直接呈现了未经刻工加工的唐代毛笔书写原貌,为学界提供了“透过刀锋看笔锋”的珍贵对比样本,弥补了碑刻书法二次加工导致笔法失真的研究空白。