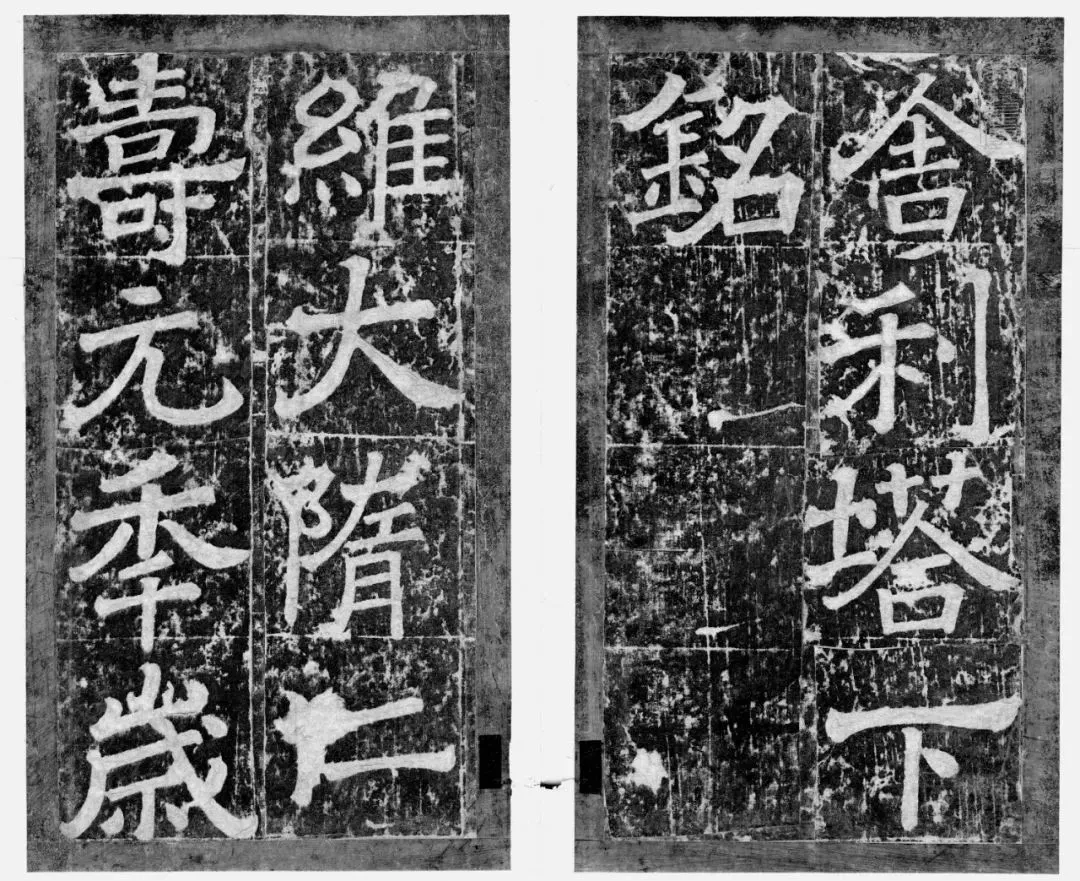

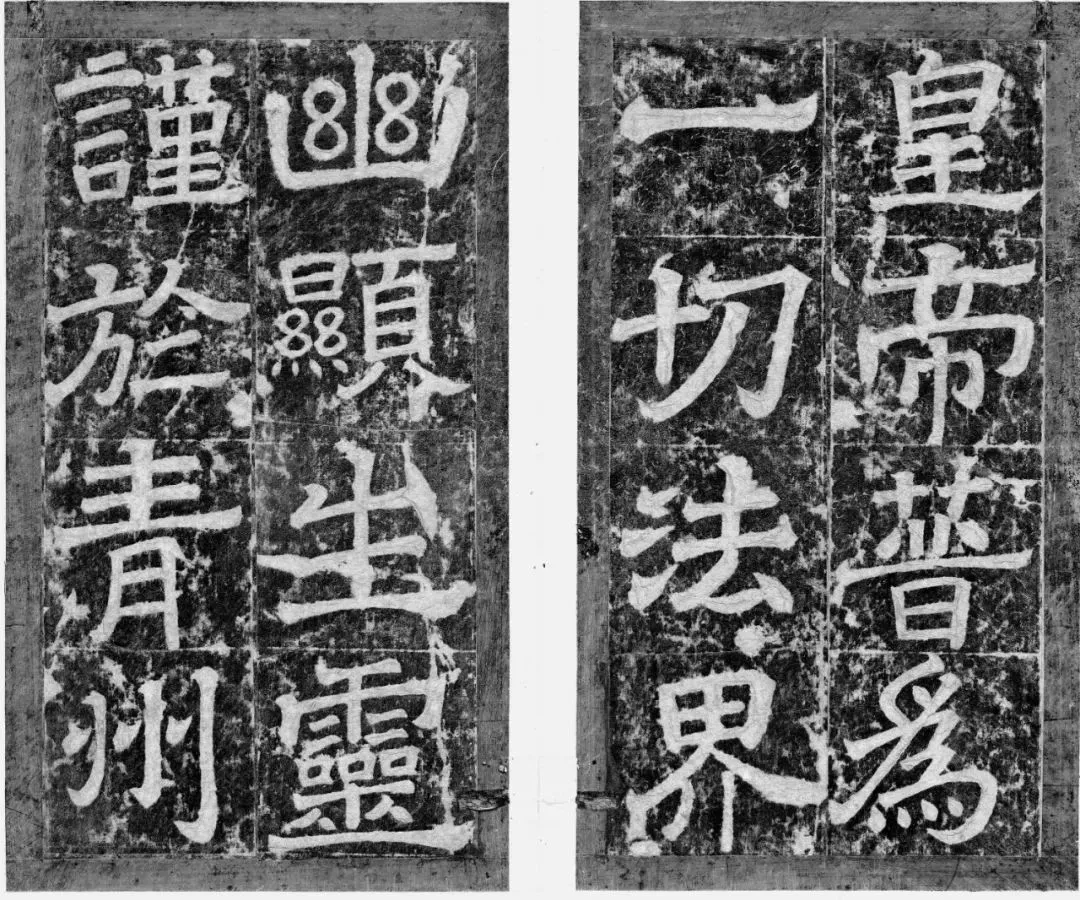

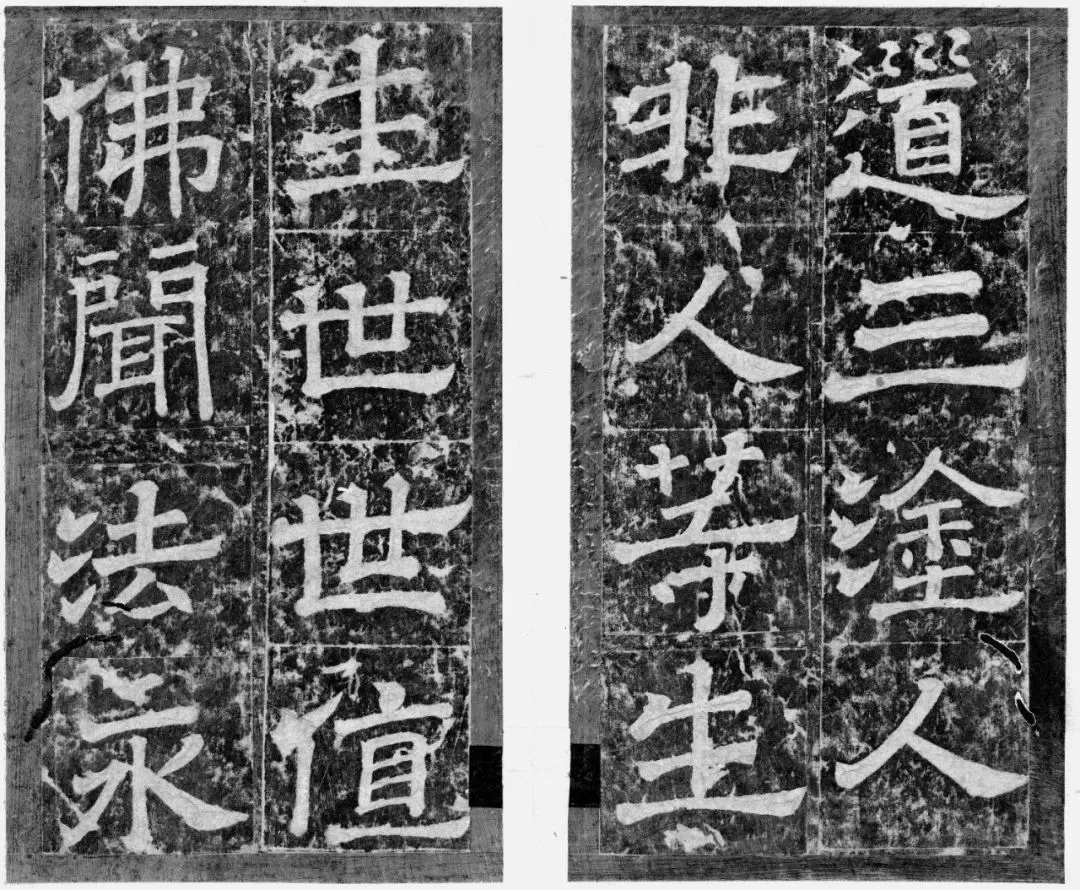

《青州舍利塔下铭》全称《隋仁寿元年青州胜福寺舍利塔下铭》

“振衣千仞岗,濯足万里流。”作书须有此气象。而其细心运意,则又如穿针者束线纳孔,毫厘有差,便不中窍。

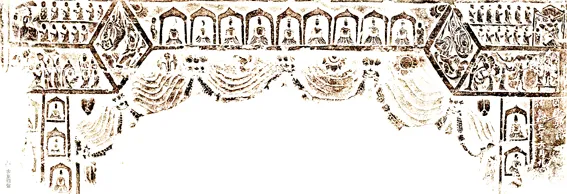

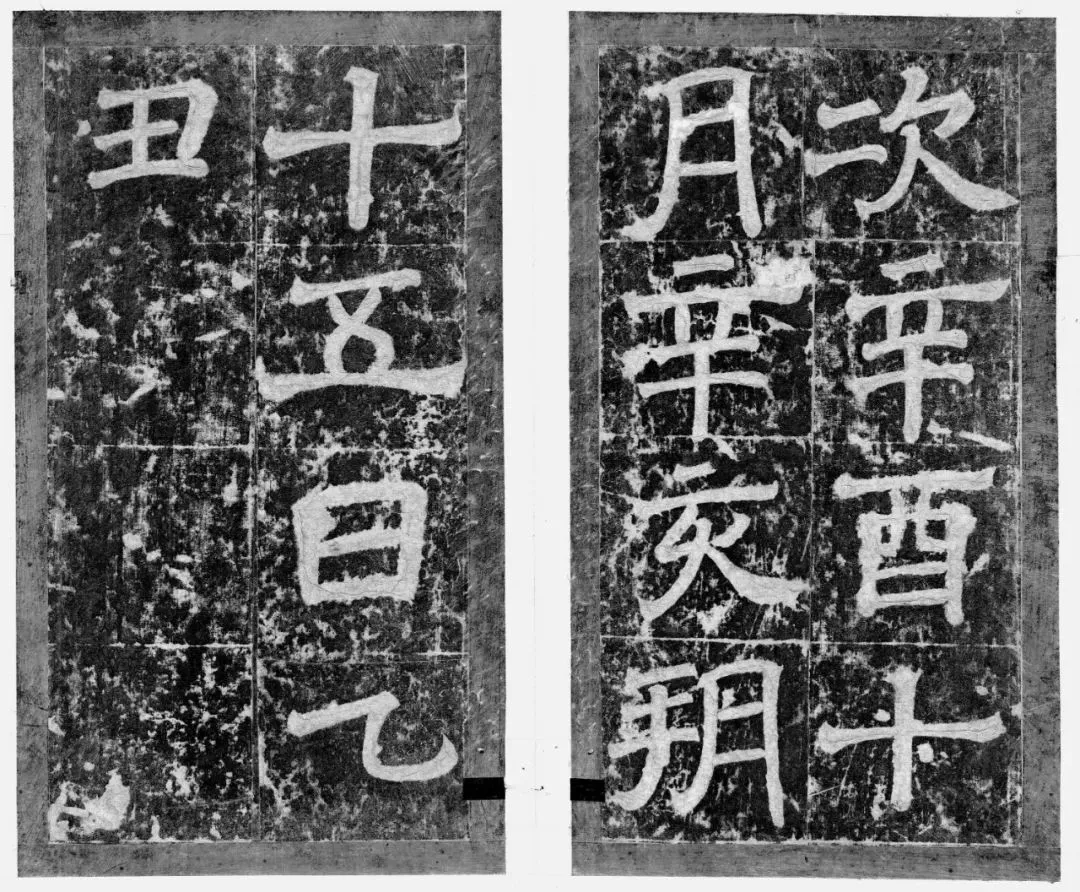

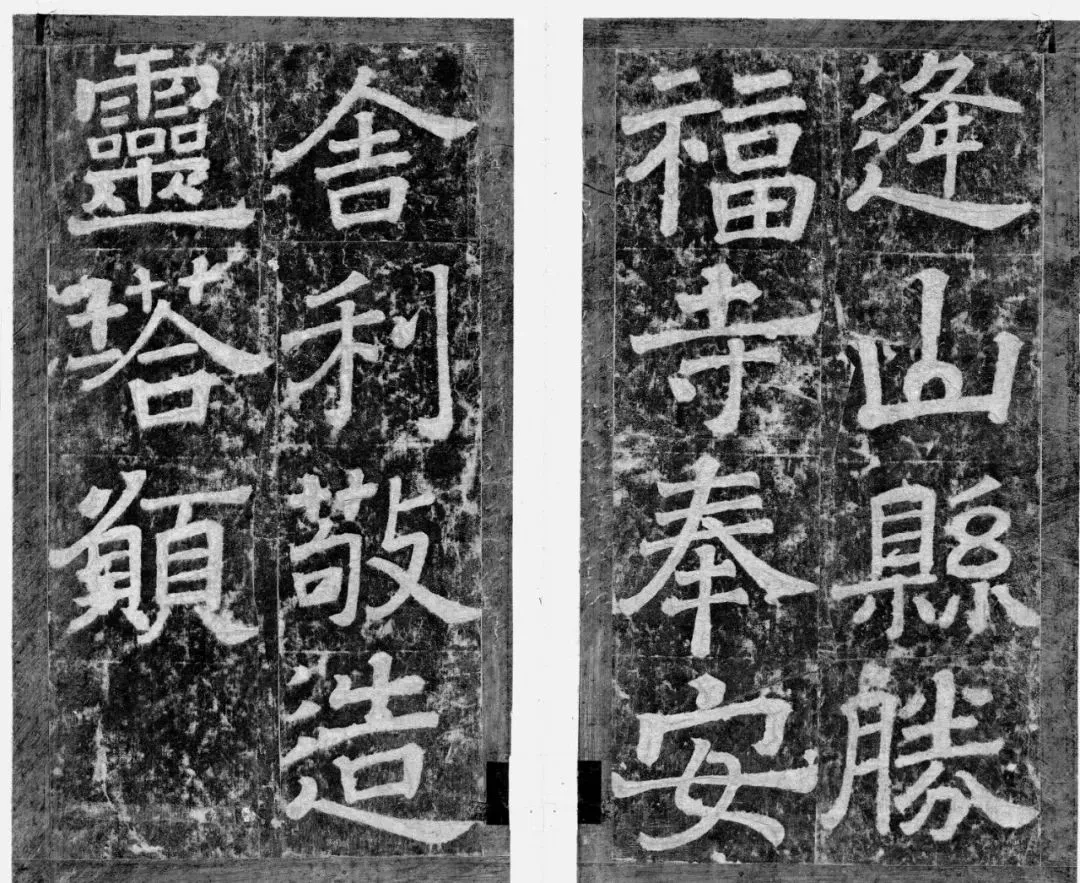

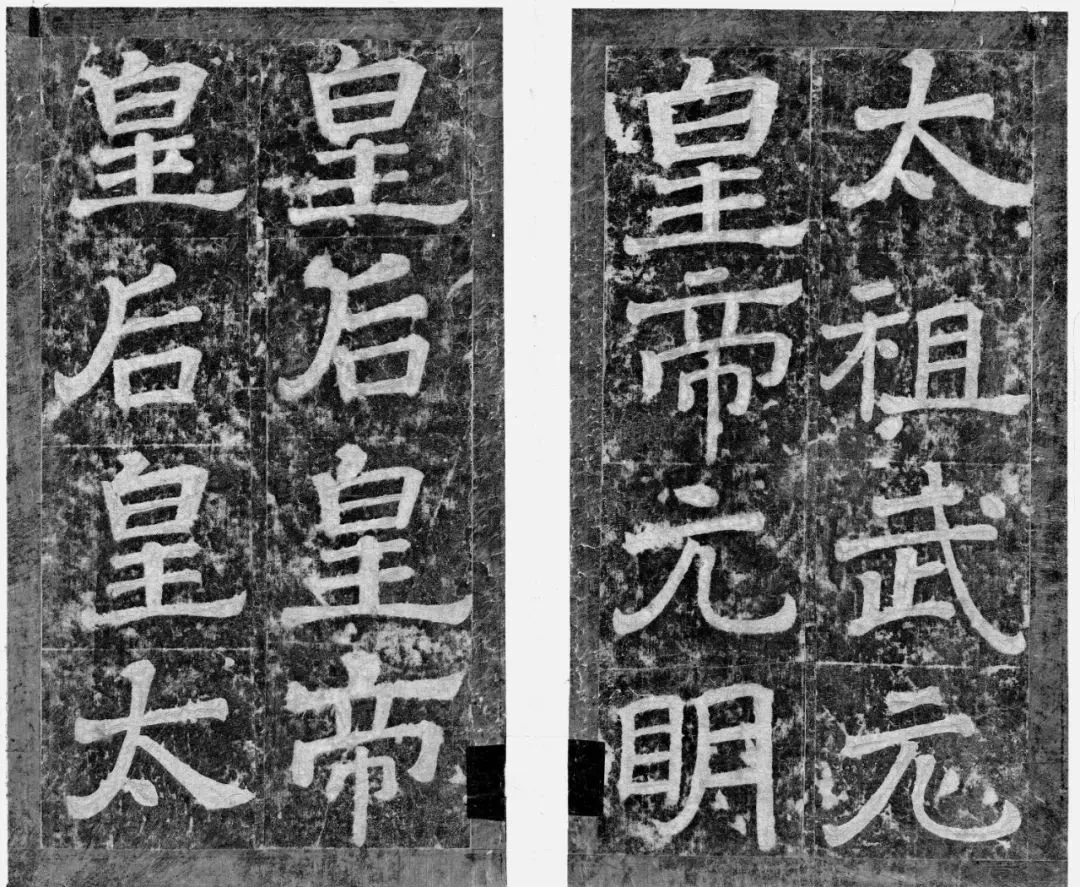

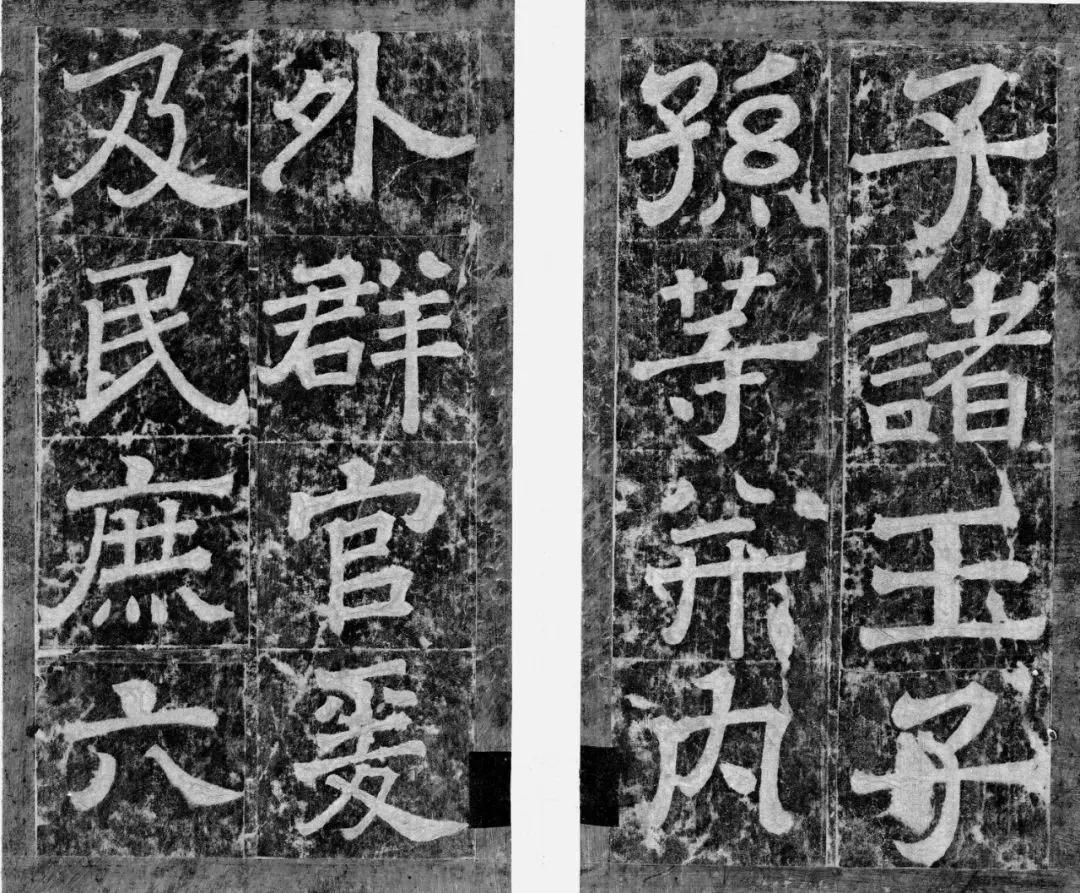

《青州舍利塔下铭》全称《隋仁寿元年青州胜福寺舍利塔下铭》(下称《塔铭》),现藏山东青州市博物馆,该铭系隋仁寿元年(601)隋文帝下诏全国三十州起舍利塔时所刻。

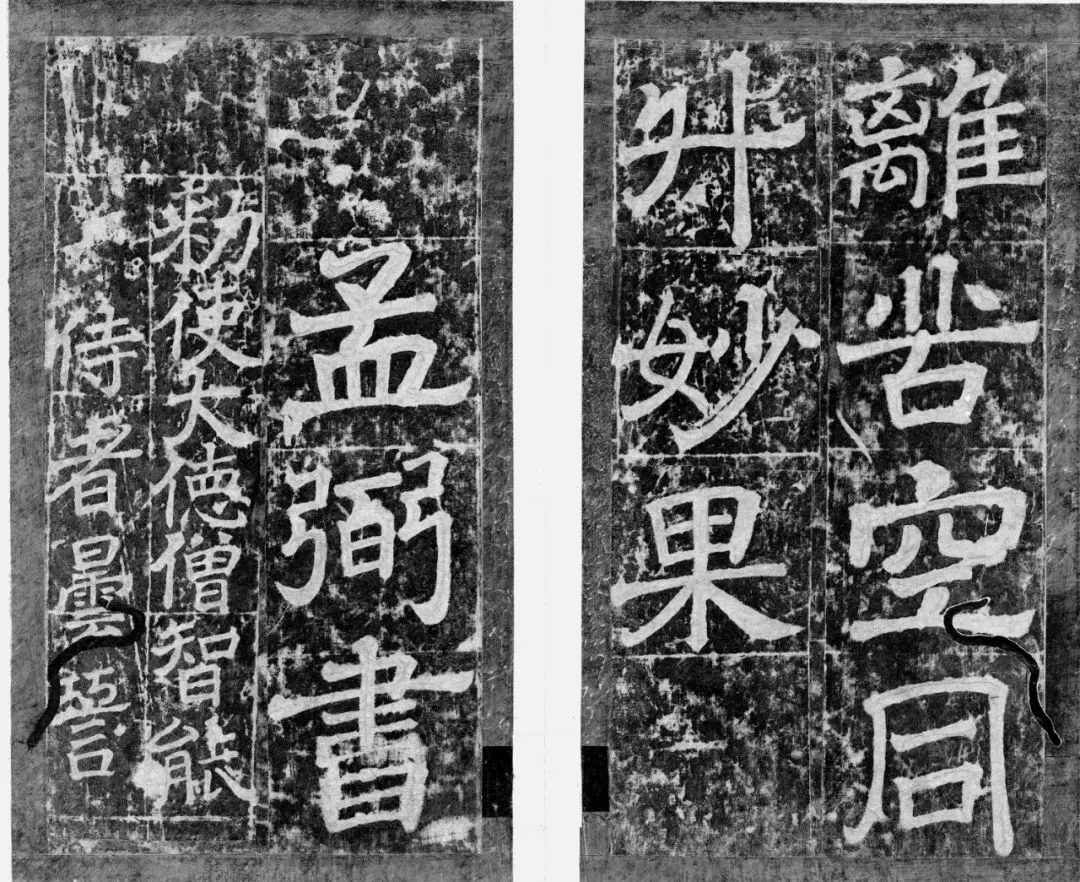

当年,隋文帝下令在国内三十个州的三十座寺院中同时举行盛大法会,兴建舍利塔。这一大型宗教文化活动起因是隋文帝生于寺院,后来做皇帝,认为自己应报佛恩。这篇塔铭流传到青州、歧州、雍州、邓州、宜州五州,成就了佛教与书法艺术的重要碑刻。青州的《塔铭》中参与者、书法者孟弼都有详细刻入,是传世五州塔铭艺术与史料价值最高的。

当年,隋文帝下令在国内三十个州的三十座寺院中同时举行盛大法会,兴建舍利塔。这一大型宗教文化活动起因是隋文帝生于寺院,后来做皇帝,认为自己应报佛恩。这篇塔铭流传到青州、歧州、雍州、邓州、宜州五州,成就了佛教与书法艺术的重要碑刻。青州的《塔铭》中参与者、书法者孟弼都有详细刻入,是传世五州塔铭艺术与史料价值最高的。

清代的几位金石鉴赏家对此碑书法多有赞叹。清初文人张贞赞叹道:

字秾劲饶古意,非篆非隶,真八分也!

著名金石学者钱大昕也说:

孟弼八分书,甚佳。

《塔铭》最早的史料记载,见于明成化十二年《重修广福寺记》,此碑当时存于光福寺中。而其最早拓本上限则在清代,为国家图书馆藏清代中期的《塔铭》拓本,系清中期收藏家顾千里(1766—1835)旧藏。

《塔铭》最早的史料记载,见于明成化十二年《重修广福寺记》,此碑当时存于光福寺中。而其最早拓本上限则在清代,为国家图书馆藏清代中期的《塔铭》拓本,系清中期收藏家顾千里(1766—1835)旧藏。

此次发现的《塔铭》系清陈椿龄旧藏本,他也是乾隆(1736—1795)、嘉庆(1796—1820)间人,与顾千里基本同时代,这件拓本即为另一件流传于世、珍贵的最早拓本,当然也有可能拓本时代更为久远,需要进一步的研究。

此次发现的《塔铭》系清陈椿龄旧藏本,他也是乾隆(1736—1795)、嘉庆(1796—1820)间人,与顾千里基本同时代,这件拓本即为另一件流传于世、珍贵的最早拓本,当然也有可能拓本时代更为久远,需要进一步的研究。

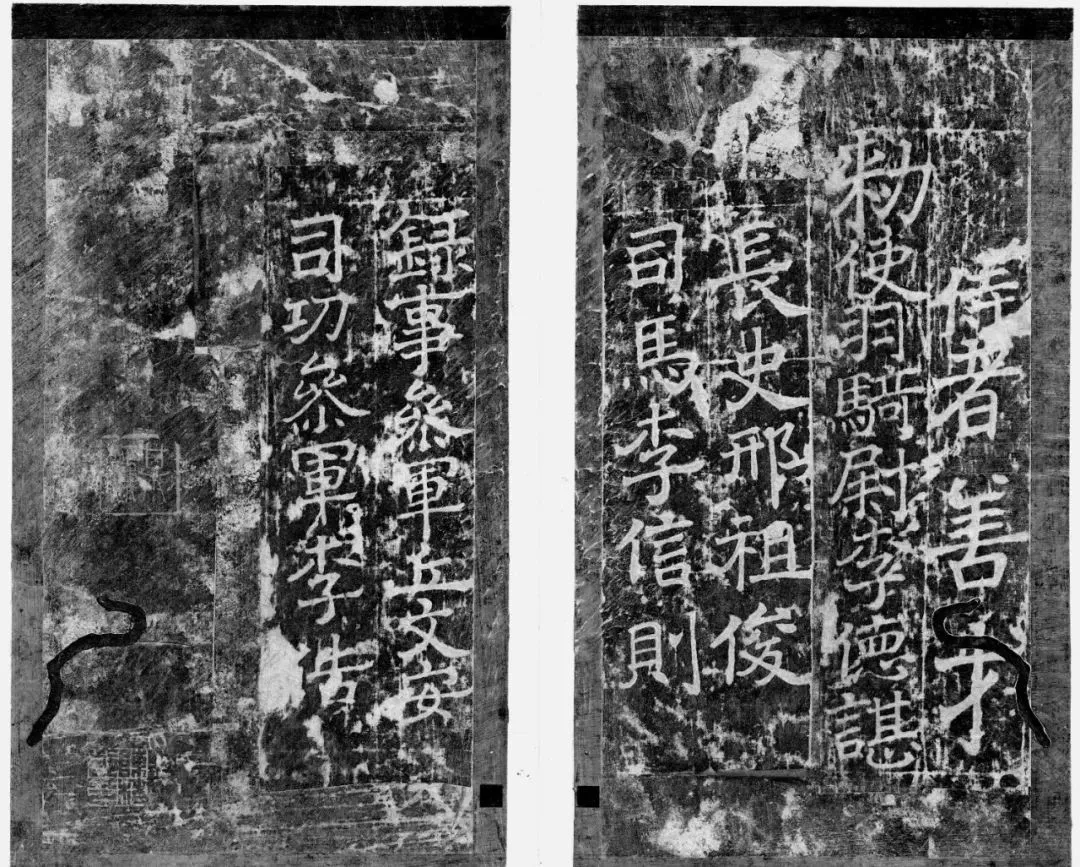

其首页钤印“爱吾庐”,尾页钤印“梅溪”“陈椿龄印”。陈椿龄,字荔农,清兴化府莆阳延兴里东阳人,藏书家陈云章次子,陈乔龄弟。椿龄官安溪训导,性喜藏书。《荔隐居纪遗》载:“荔农生长宦门,性情豪放,每以平安书记自命。家富藏书,惟《樊川集》押以'莆田陈某读’,其风趣可知。尝作《兰陂诗话》《蔡帖汇跋》,均不传。《补桐书屋诗钞》卷轴亦不全。与先君子同官安溪,挈一姬人自随,冷斋花夕,时闻吟声,莫知其为广文也。”

其首页钤印“爱吾庐”,尾页钤印“梅溪”“陈椿龄印”。陈椿龄,字荔农,清兴化府莆阳延兴里东阳人,藏书家陈云章次子,陈乔龄弟。椿龄官安溪训导,性喜藏书。《荔隐居纪遗》载:“荔农生长宦门,性情豪放,每以平安书记自命。家富藏书,惟《樊川集》押以'莆田陈某读’,其风趣可知。尝作《兰陂诗话》《蔡帖汇跋》,均不传。《补桐书屋诗钞》卷轴亦不全。与先君子同官安溪,挈一姬人自随,冷斋花夕,时闻吟声,莫知其为广文也。”

这件陈椿龄旧藏《隋青州舍利塔下铭》可与顾千里藏本相互参考,是研究中国书法与隋文帝时期重要宗教文化事件的珍贵藏品。

这件陈椿龄旧藏《隋青州舍利塔下铭》可与顾千里藏本相互参考,是研究中国书法与隋文帝时期重要宗教文化事件的珍贵藏品。

图文原载《书法》杂志2021年第4期

图文原载《书法》杂志2021年第4期

墓志是中国古代丧葬制度持续发展的产物,有固定的形制和专门的文体,主要记述死者姓名、卒年和生平事迹。墓志滥觞于秦汉之际,发展于魏晋,完善于北魏,兴盛于唐,延续至明清,经历了由砖造墓志到石刻墓志,由碑形墓志到方形墓志的发展历程。

墓志始于秦汉,发现最早的有秦劳役墓瓦志和东汉刑徒砖志。秦汉之时,墓志少见亦全无系统。三国时期,魏王曹操提倡俭朴、薄葬,禁止树碑为个人立传,一般的士大夫阶层遂将死者的生平及歌颂文辞镌刻于一较小的石面上,此石置棺内随葬,后经出土,称为墓志。有的文辞用韵语结尾的称"铭",也称"墓志铭"。墓志的书法往往能体现当时的书法水平,具有很高的艺术价值。----《古代碑帖鉴赏》费声骞。

墓志是坟墓内或坟墓上的碑文,分"志"和"铭",一般为记述死者生平或悼念性的文字。埋葬死者时,刻在石上,埋于坟前。一般由志和铭两部分组成。志多用散文撰写,叙述死者的姓名、籍贯、生平事略;铭则用韵文概括全篇,赞扬死者的功业成就,表示悼念和安慰。但也有只有志或只有铭的。可以是自己生前写的(偶尔),也可以是别人写的(大多)。主要是对死者一生的评价。

墓志铭在写作上的要求是叙事概要,语言温和,文字简约。撰写墓志铭,有两大特点不可忽视,一是概括性,二是独创性。墓志铭因受墓碑空间的限制,篇幅不能冗长,再说简洁明了的文字,也便于读者阅读与记忆.因此,不论用什么文章样式来撰写墓志铭,均要求作者有很强的概括力。汉朝大将韩信的墓联为:"生死一知已;存亡两妇人。"寥寥十个字,高度概括出韩信一生的重大经历。(节选自《应用写作》月刊1996年第6期《墓志铭写作摭谈》)

图文来源于网络,版权归原作者所有,侵权必删。