笔无定姿——石涛

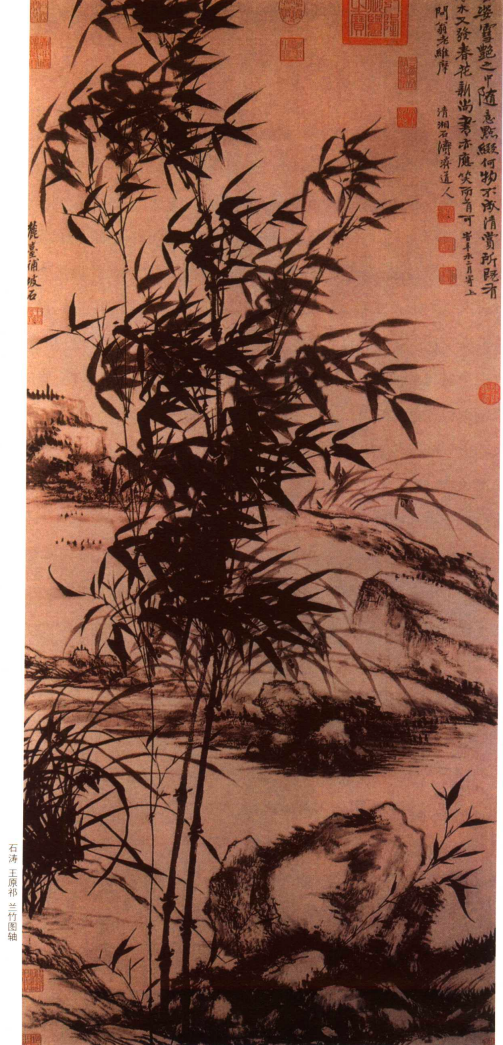

石涛晚年自题《兰竹图》有"十四写兰五十六"之句,研究者据此认为石涛在十几岁就开始了绘画生涯。李麟《大涤子传》中记载石涛少学书法,本喜颜鲁公,因外人一句"何不学董文敏,时所好也",于是"即改而学董",虽然"心不甚喜可见石涛早年学习书画不过是兴趣所至,并无名师指点,况且一个流浪小和尚的习画条件亦可想而知。好在石涛天资聪慧,就这样懵懵懂懂地"又学画山水人物及花卉翎毛",倒也没有贪多不化,居然画出来的东西"楚人往往称之"。石涛在晚岁画赠黄燕思的《松林独坐图》扇页上题道:"夜梦文殊台上,白云涌出青莲。晓向笔头忙写,恍如乙未初年。"乙未为顺治十三年(1655),石涛十四岁,正是能够"写兰"之年,但此时面对黄山云涌万峰的壮观场面,他手中那管稚嫩的毛颖还无法表现其万一,要达到触景生情便能随心所欲"笔头忙写"的境地,尚需历练。《大涤子传》作为石涛的"口述自传",真正论述生平及艺事的实质性文字不过九百余字,而其中论及宣城与黄山的便有四百余字,看来宣城的斯文润泽与黄山的云烟供养在石涛的艺术生涯中的确起到了十分关键的作用。

石涛来到宣城以后,很快以其"怀奇负气,遇不平事,辄为排解,得钱即散去,无所蓄"的豪爽豁达的性情和在绘画上表现出来的无所不能的才华为宣城俊逸所推崇。石涛未尝接受过正规的科举教育,他自己也说 "生平未读书,天性粗直,不事修饰",因而无论吟诗作画均有"野战"作风,在宣城十五年,整日与施闰章、吴晴岩、梅清、梅庚等文坛才子诗酒唱和,"宣城诗派"标举心学、讲求辞章的传统使得石涛的诗与画在潜移默化中增添了几分斯文雅气,而石涛不拘成法率性而为的天才作风也为宣城文坛和画坛带来了清新的空气。石涛曾有《登清音阁索施愚山、梅渊公和章》诗云:

清音兰若澄江头,门临曲岸清波柔。

流声千尺摇龙湫,凄风楚雨情何求。

云开树杪如轻雪,鸟下新篁似滑油。

三万个一千筹,月沉倒影墙东收。

"偶来把盏席其下,主人为我开层楼。

麻姑指东顾,敬亭出西陬。

一倾安一斗,醉墨凌苍洲。

思李白,忆钟繇,共成三绝谁同流,清音阁上长相酬。

石涛自称与施闰章、梅清乃诗书画"三绝",可谓当仁不让。此诗亦写得排界跌宕、磅礴睥睨,颇有李白遗风,是石涛早年诗作中少有的文采斐然的佳作,诗文之长进自不待言。诗中描述的主人倜傥豪放,客人恢弘豁达的雅集宴饮的快乐时光,也足以证明宣城生涯是石涛一生中最为稳定安适的日子。

由于石涛与梅清年龄相差二十岁,乃隔代之人,后世论者往往武断地认为石涛早年画风受梅清影响。其实石涛至宣城之初,梅清仍在忙于科场奔波,虽在当地已有画名,但也只是在新安和姑熟画风的笼罩下讨生活,尚未找到适合自己的笔墨语言。而石涛由于"山水人物及花卉翎毛"无所不学,在造型能力及笔墨技巧方面已经超越了梅清等宣城这些身为"职业诗人"的"业余画家"。石涛康熙五年到宣城后不久,为了证明自己的画技,花了近一年的时间完成了《十六阿罗应真图卷》,梅清观后大为叹服,甚至至向石涛借回家中供奉,并跋曰:"石涛大士所制十六尊者,神采飞动,天趣纵横,笔痕墨迹,变化殆尽。自云此卷阅岁始成。余尝供之案前,展玩数十遍,始终不能尽其万一,真神物也。瞿山梅清敬识。"言语之间对二十六岁的石涛钦佩不已,梅清终其一生也未能在人物画上达到如此境界。而石涛对梅清"江左达者人共传"的诗文造诣亦十分佩服。石涛曾作《放鹤图》,梅清为赋《放鹤图歌》,石涛在抄录此歌于画上时又跋曰:"知己同堂,缺一不可!"因此可以说石涛与梅清是在取长补短相互砥砺之中一起进入了创作的成熟期。施闰章曾说:"梅翁石公皆画松,倔强不与时人同。石公飞锡腾黄岳,万松诡异罗胸中。"指出了是黄山作为他们共同的恩师,造就了梅石二人"不与时人同"的画艺。

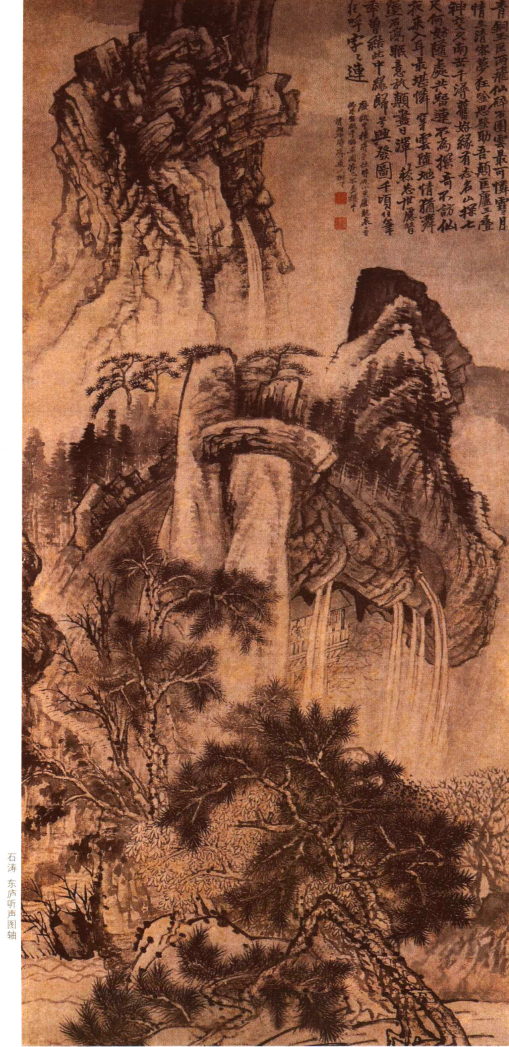

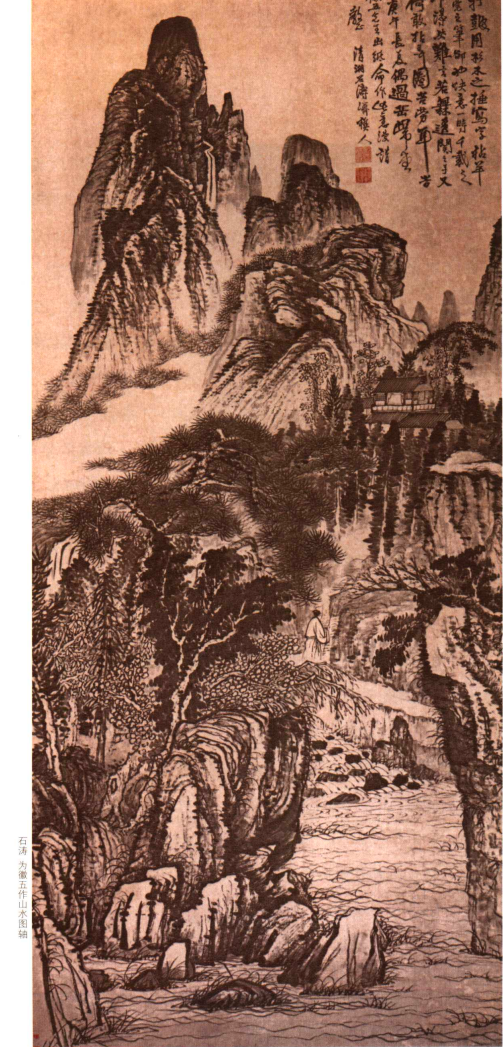

石涛游黄山次数多于梅清,在宣城期间几乎年年登山览胜,甚至长时间住锡新安,一岁几度登临,乐此不疲。离开宣城以后,只要有机会来徽州,仍不忘旧地重游。他在康熙六年(1667)所作《黄山图》上题道:

黄山是我师,我是黄山友。

心期万类中,黄山无不有。

事实不可传,言亦难住口。

何山无草木,根非土长而能寿;

何水不高源,峰峰如线雷琴吼。

知奇未是奇,能奇奇足首。

精灵斗月元气初,神采滴空开辟右。

轩辕屯聚五城兵,荡空银溜神龙守。

前海秀,后滌剖,东西海门削不朽。

我昔云埋逼住始信峰,往来无路一声大喝旌旗走。

夺得些而松石还,字经三写乌焉叟。

诗虽写得质而无文,未臻上品,但其汪洋恣肆一泻千里的气势已足以涤荡当时诗坛与画坛委靡迟暮之气。面对"奇松怪石,千变万殊如鬼神不可端倪"的大好山川,石涛如梅清登泰山一样,不禁"狂喜大叫",进而"攀接引松,过独木桥,观始信峰,居逾月,始于茫茫云海中得一见之",如此不畏崎岖艰险,终于"画以益进"。这是画家感应山川之灵秀、体悟造化之活力而由内心喷薄而出的创作激情,亦是创作者最难能可贵的所谓"赤子之心"。此时笔墨技巧是否合乎法度已无关紧要,信笔挥洒无不触处成春,一片生机。一样面对山川造化,与石涛同时代的正统派大师王原祁则要冷静而理性得多。专事拟古的王原祁也主张亲近造化,他曾说"都城之西,层峰叠翠,其龙脉自太行山蜿蜒而来,起伏结聚,山麓平川,回环几十里,芳树甘泉,金茎紫气,瑰丽郁葱。"面对如此锦绣河山,王原祁首先看到的是那条可堪入画的"龙脉",而非强烈的热爱与感动,因此他在"近接禁地之高华,远眺高峰之秀爽,旷然会心"之后虽感叹"能不濡毫吮墨乎",但突然笔锋一转,说:"有真山真水可以见真笔墨,有真笔墨可以发真文章。古人如是,景行而私淑之,庶几其有得焉国言语之中不是"笔墨"就是"古人",津津乐道的仍然是丘壑为笔墨服务、充当笔墨载体的老调。石涛与之截然相反,他以赤子之心面对真山真水,呼其为"师",称己为"友"。他在晚岁著成的《画语录》中说:山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也,山川与予神遇而迹化也,所以终之归于大涤也。

从为山川代言的自信到与山川"神遇而迹化"的自觉,石涛主张的是画家"心源"与自然造化的完美结合,融而为一。当然,这是石涛晚年的"理论总结",他是否真的达到了这样"物我两忘""天人合一"的境界并不重要,重要的是石涛对自然山川始终如一的热爱和尊重,游屐所至,莫不挥毫写生,为了表现黄山这样奇绝的丘壑灵气,一味使用古人现成的笔墨技巧显然已不能得心应手,于是"搜尽奇峰打草稿",大量前无古人的技法语言由此派生,这也正是石涛所谓"我自用我法"的本义。

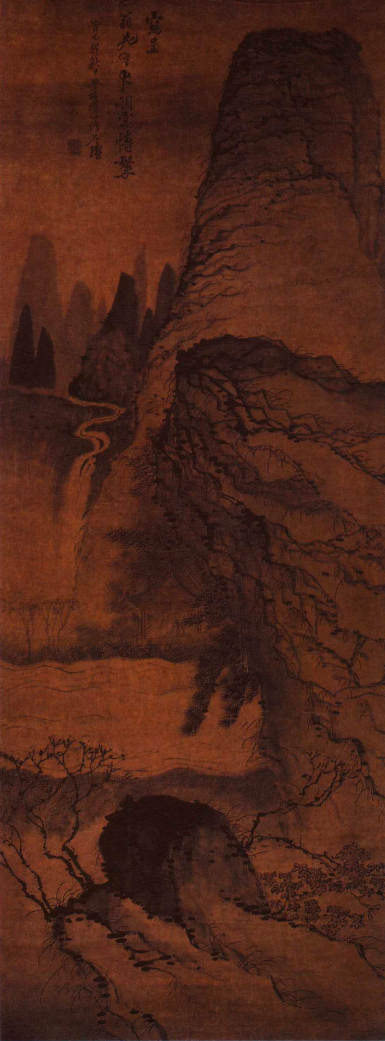

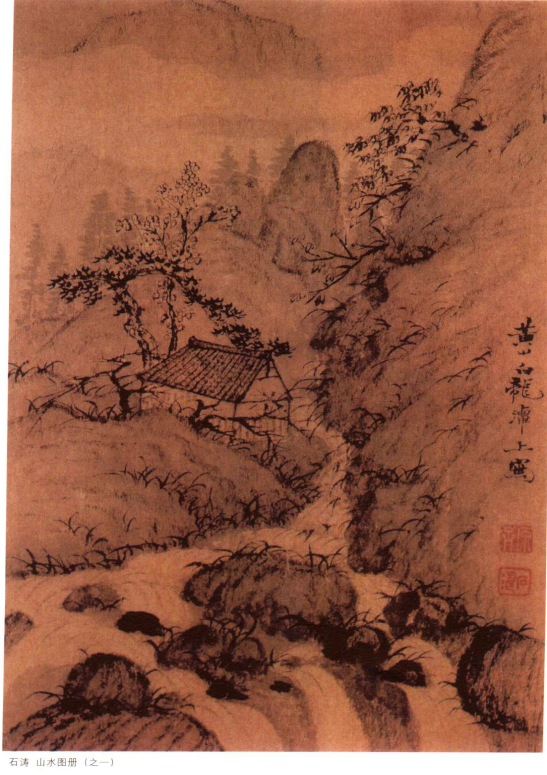

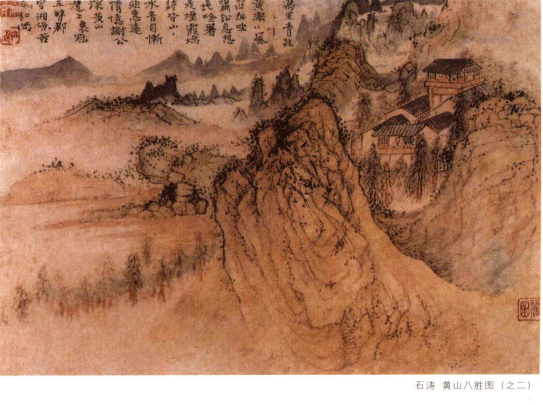

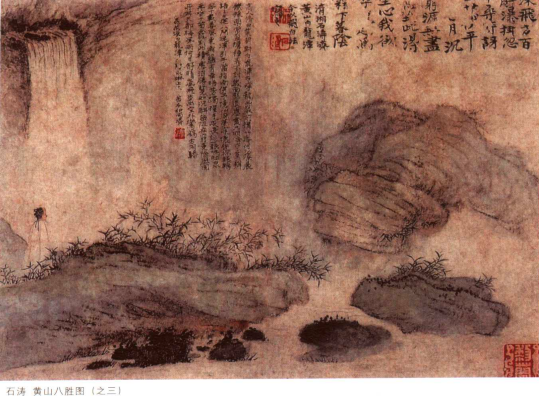

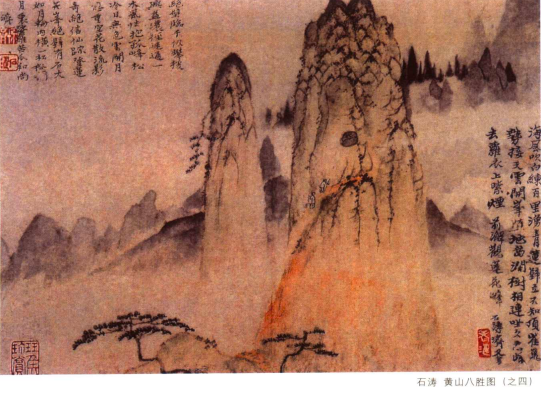

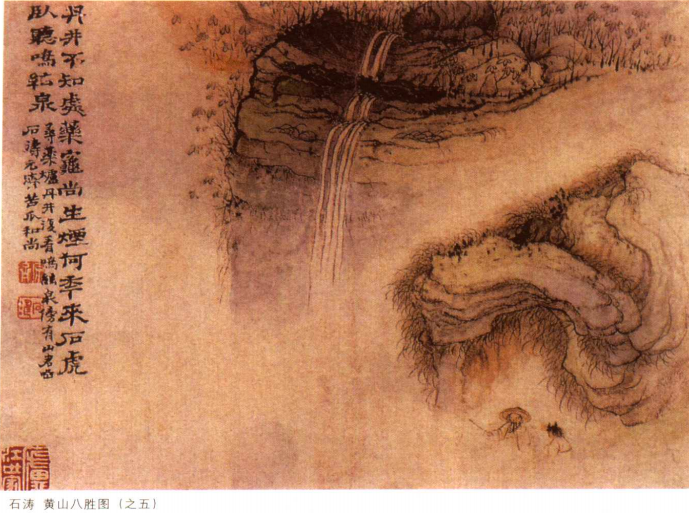

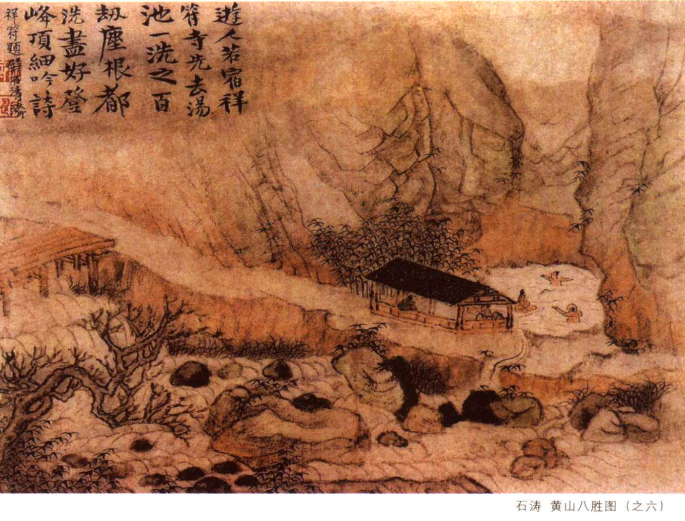

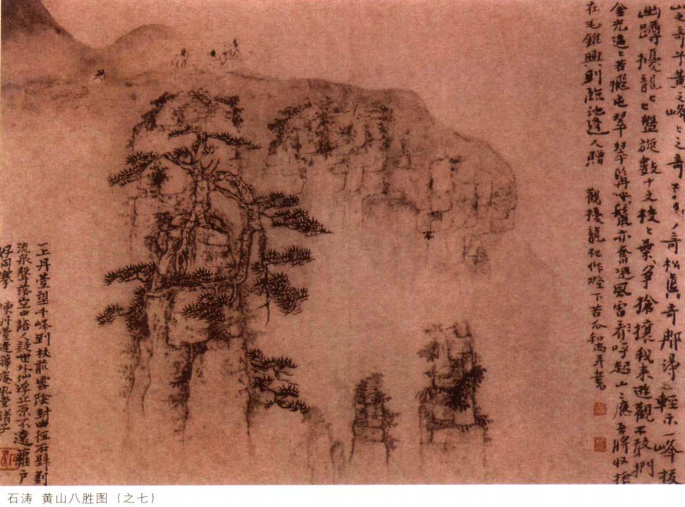

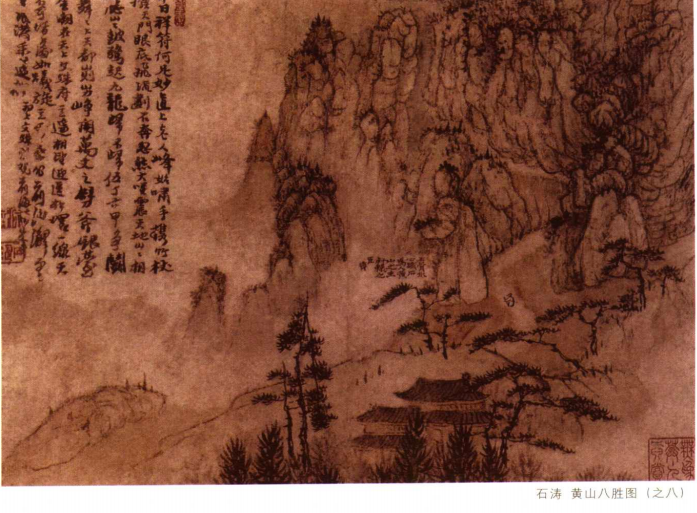

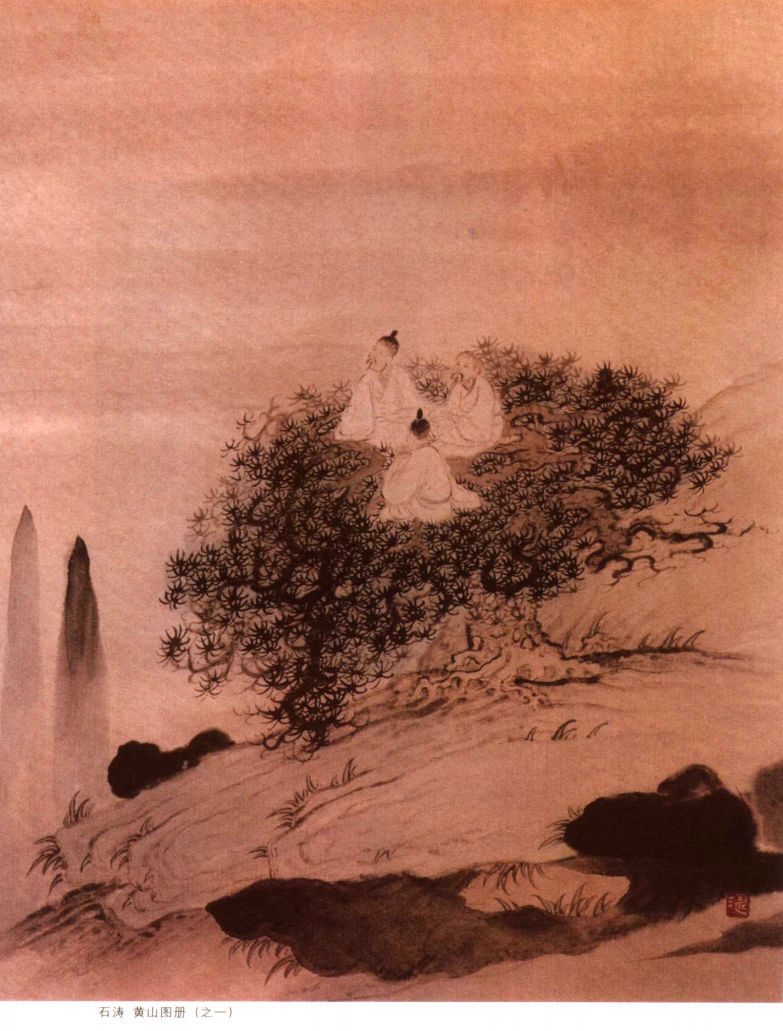

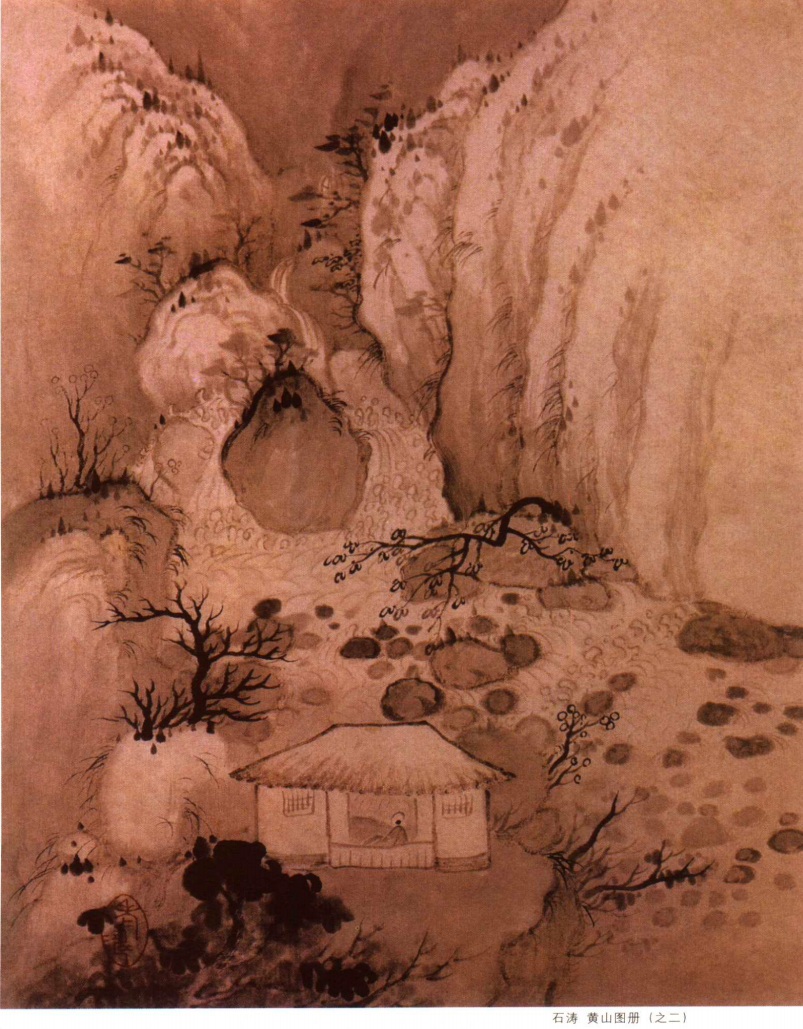

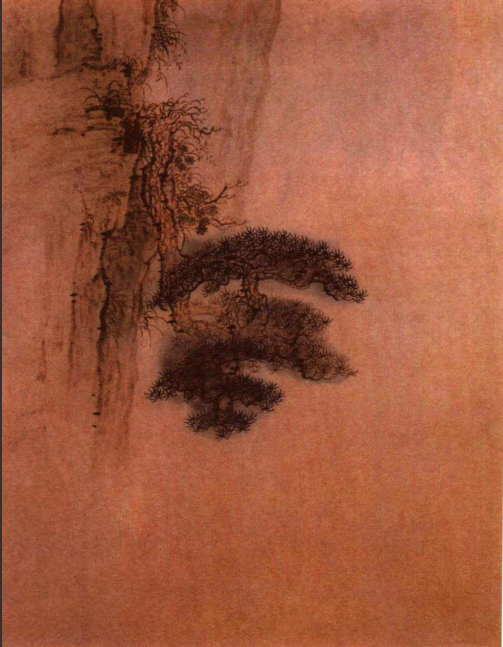

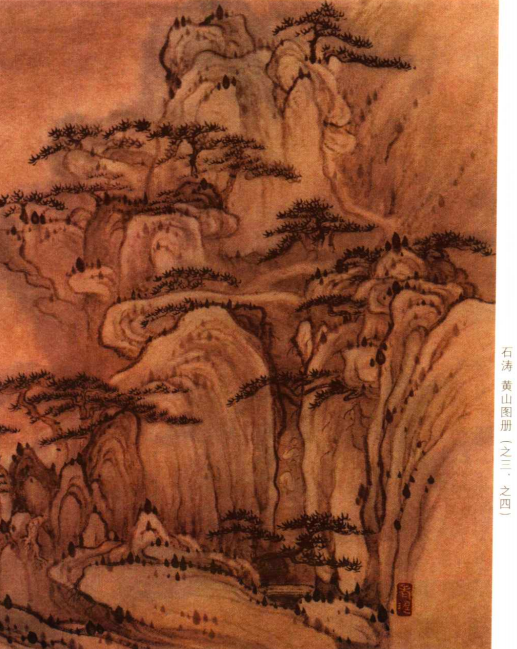

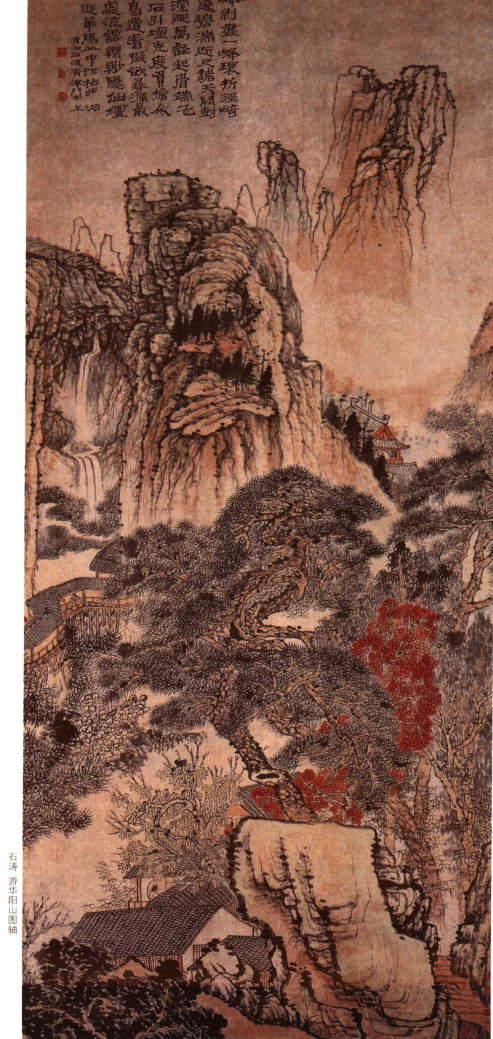

石涛早年所绘黄山题材与梅清此一时段画风类似,以清逸灵秀一路为主。前述康熙六年所作《黄山图》虽是大轴,然皴点含蓄,行笔细致而松动,一派秀美滋润的气象。梅清曾自题《黄山胜景全图册》云:"鹦鹉展翅,一线天上,乃黄海奇景,石涛和尚曾有此本,予亦仿佛为之。石公得毋谓老瞿效颦耳。"可知梅、石二人时常交流心得,甚至以对方作品为底本。只是石涛所作风格更为多样,用笔更为恣纵飞舞,而斯文淡雅之气则略逊梅清。

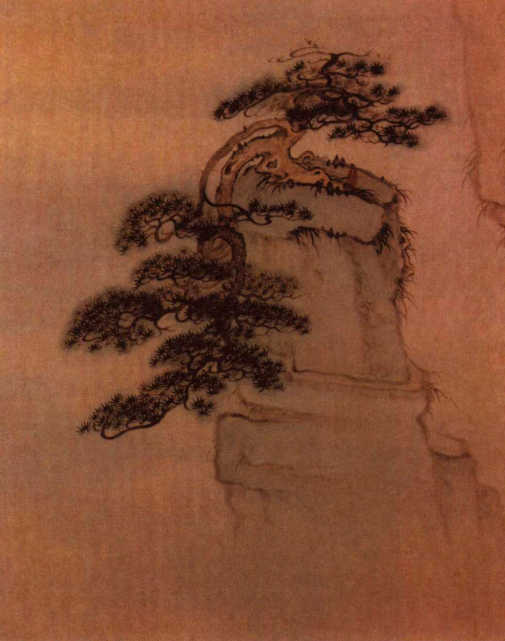

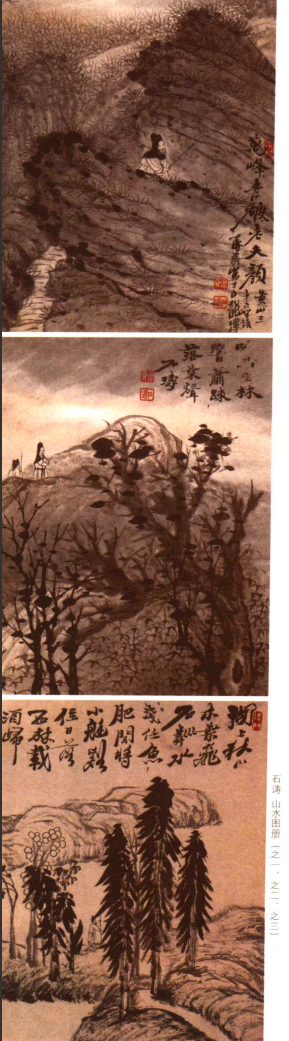

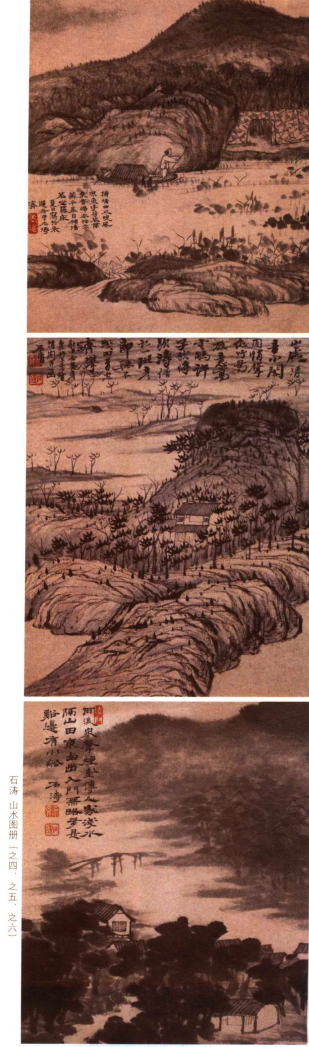

据《大涤子传》记载,某次石涛游黄山,新安郡守曹冠五得到消息后,特意来书索画。这是一个"贪婪"的郡守,居然派其次子曹箱带来了"匹纸七十二幅",要求石涛"幅图一峰",此时石涛年少气盛,竟"笑而许之"。最后"图成,每幅各仿佛一宋元名家,而笔无定姿,倏浓倏淡,要皆自出己意而为之,神到笔随,与古人不谋而合者也"。这是石涛的自述,匹纸巨幅的《七十二峰图》今已不传,是否有那么多"宋元名家"可以"仿佛"亦无需坐实,石涛此前无论是直接对临古人还是二手批发,已掌握相当的笔墨技巧,此段文字中石涛强调的是"自出己意",因为是"神到笔随",故而"笔无定姿",乃"与古人不谋而合",这个"笔无定姿"包含了对古人技法的变通使用和改造,也包含了自出机杼的妙手偶得,当然也包含了石涛对时人的借鉴与融会。现藏日本住友泉屋博物馆的《黄山八胜图》册和故宫博物院的《黄山图》册二十一开,就是与《七十二峰图》同一时期的作品,虽是方不盈尺的小幅册页,也未见有多少"仿佛宋元名家"之处,但其中除了构图、设色及松树画法均近似梅清此等小品之外,还有明显与新安画风相近的笔墨气质。《黄山八胜图》第四页《莲花峰图》,用渴笔细线描绘山峰轮廓的手段显然是在向渐江致敬,而两册重勾不多皴的手法亦是"新安画派"的主打风格。石涛小渐江三十二岁,石涛来宣城时渐江已去世,但石涛与渐江的弟子江注交情甚笃,江注《同愚翁访喝涛、石涛两师双塔寺》诗中有"前因笔墨禅,相见即倾倒"之句,经由江注为桥梁,石涛在新安看到了许多渐江的作品,亦是"相见即倾"。倒后来石涛在渐江名作《晓江风便图》卷上跋道:

笔墨高秀,自云林之后罕传,渐公得之一变,后诸公实学云林,而实是渐公一脉。公游黄山最久,故得黄山之真性情也。即一木一石,皆黄山本色,丰骨泠然生活。

石涛自视才情睥睨天下,偶尔夸别人几句大多也是客套话,独对渐江尊敬无比。晚岁曾跋友人所藏小幅渐江作品曰:"右画小横幅皆无题跋,即有之,多在别纸,聚联装裱,况以渐公之笔墨而可轻有所点污耶。"的确是发自内心的敬重。即便如此,石涛并未像江注这些新安弟子一样与渐江"同能",而是"得之一变"。上述《莲花峰图》页虽有渐江遗风,但运笔圆融浑涩,郑板桥说"八大纯用简笔,而石涛微茸耳",这"微茸"便是大胆行笔不计工拙所形成的"毛"的效果,亦是渐江和梅清所没有的笔墨特征。此图莲花峰与莲蕊峰峰顶山石均以此"微茸"笔法左右两撇画成,形似花瓣,与渐江方折挺拔、光洁严整的画法大异其趣。石涛曾在一幅《黄山九龙潭图》上题道黄山皆削立而瘦,上下皆松柏,万仞之间,出入云霄,前辈写来一观之即黄山也。今图中以杂树点染,另一法……"可见旅居宣城的十五年,石涛除了在"皖南文化圈"中汲取养分、在黄山的七十二峰中锻炼笔墨,还时刻想着超越"前辈"的"另一法"。

石涛认为渐江"笔墨高秀"是因为"得黄山之真性情"之故,他本人也认为自己做到了这一点,他在另一册《黄山图》上题道:

余得黄山之性,不必指定其名,寄上燕思道兄,与昔时所游之处神会也。

渐江曾有诗云:

坐破苔衣第几重,梦中三十六芙蓉。

倾来墨渾堪持赠,恍惚难名是某峰。

所谓"不必指定其名"和"恍惚难名是某峰"是说一旦掌握了"黄山之真性情",即便下笔不是具体描绘某峰某景,其独有的"黄山特色"也会扑面而来,同时又由于这一特色是经过了画家本人个性化的艺术加工,因此最终表现出来的是一幅幅面貌和气质各不相同的《黄山图》,作品"神会"的是画家各自心目中的黄山。也就是说,山本无性情,是画家用自己的性情去体悟黄山,不同的人看到的是不同的黄山。同样身在此山中,冷逸如渐江者,更多的是看到黄山幽僻寂寥,静如太古的一面;潇洒如梅清者,更多的是看到黄山阳和景明、草木华滋的一面;热情如石涛者,则更多的是看到黄山晴雨无常、云变雾幻的一面。因而渐江所作 《黄山图》清逸冷峻,严谨整饬,无有半点云雾缭绕,正是石涛所说的"丰骨泠然"突出一个"静"字;梅清所作《黄山图》或润泽灵秀、或空濛婉约,无有半点荒寒之意,突出一个"清"字;而石涛所作《黄山图》或顾盼生情,或恣意纵横,"笔无定姿",突出一个"动"字,近人黄宾虹、贺天健曾有"黄山画派"之提法,将画史上受黄山影响,并以黄山为主要创作题材的画家归入此派。并说:"黄山派中最著名的是石涛、梅瞿山和渐江。"又说:“石涛得黄山之灵,梅清得黄山之影,弘仁得黄山之质”。

贺天健还说:"写黄山而得名的黄山派诸人,各人有各人的长处。"这便是以造化为师者的高明之处,他们是以黄山的云海奇峰为"参照系",而不是以笔墨是否逼肖古人为能事,不同的性情和不同的绘画禀赋并不影响他们发挥各自的"长处",所谓"外师造化,中得心源"在他们这里绝非掩人耳目的说辞,这也是同时期江浙画坛那些空谈"卧游"、"畅神"实则"专在墨楮间讨生活的笔墨懒汉所不能企及的境界。自古以名山为一画派者,五岳匡庐均无此幸,唯黄山足以当之,或许这才是黄山敢在玉屏峰顶刻上"岱宗逊色"的底气所在,而黄山烟霞之于晚近艺事之泽被,可谓功德无量,尽管造化无言,大块不语。

石涛多次登临黄山,必定要在新安地区逗留,现藏天津市艺术博物馆的《金竺朝霞图》款题:"乙酉夏日写于新安之紫阳书院。"石涛除了结交了江注等"新安画派"艺人和曹冠五这样的地方官僚,还结识了一批在扬州"以盐为业"的徽州商人,这些富可敌国的徽商都成了石涛日后在扬州的经济后援。石涛晩年在致其赞助人"岱瞻"的信中提及主要资助他的人是''吴、许、方、程、黄诸公",以上均为新安大姓,其中包括了长期资助石涛的许劲庵、吴増吉、程浚等歙县人。石涛晚岁的黄山题材的大作品,如现藏日本住友泉屋博物馆的《黄山图卷》和现藏天津市 艺术博物馆的《黄濾轩辕台图》等,均是这些商人"貌写家山"的要求向其定制的,用以解思乡之苦,由于出手大方再加上是熟悉的题材,石涛画得也就分外卖力。这些徽商还邀请石涛晚年重回新安,此时石涛已老迈不能登山,虽望山兴叹,亦可解"思山"之苦。与梅清虽不断远行但始终是以故土为中心的"出游"不同,石涛的一生注定都要在漂泊中度过,除了"清湘"那个名誉上的老家,黄山便是他心灵的故乡。其实对石涛来说,黄山就是天地造化的代名词,他离开宣城以后颠沛流离的日子使得他很少再有寻幽探胜的心情,更何况"登黄山而天下无山",好在早岁在黄山练就的笔墨功夫是其一生取之不尽、用之不竭的创作源泉。

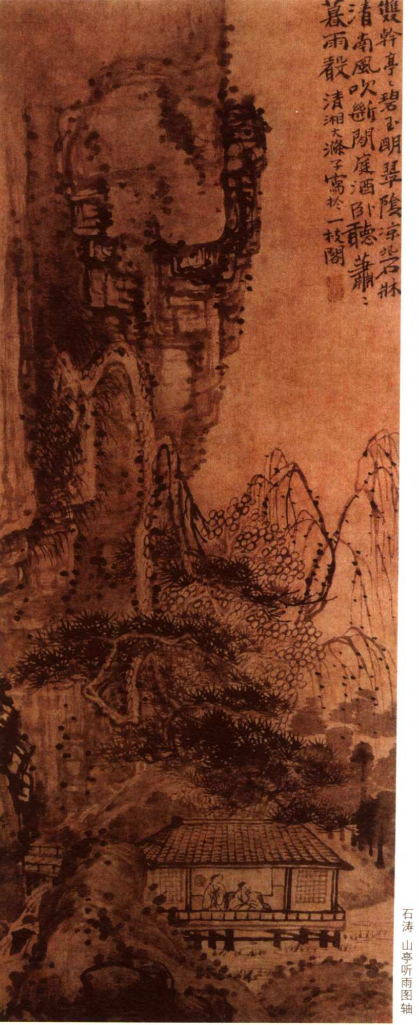

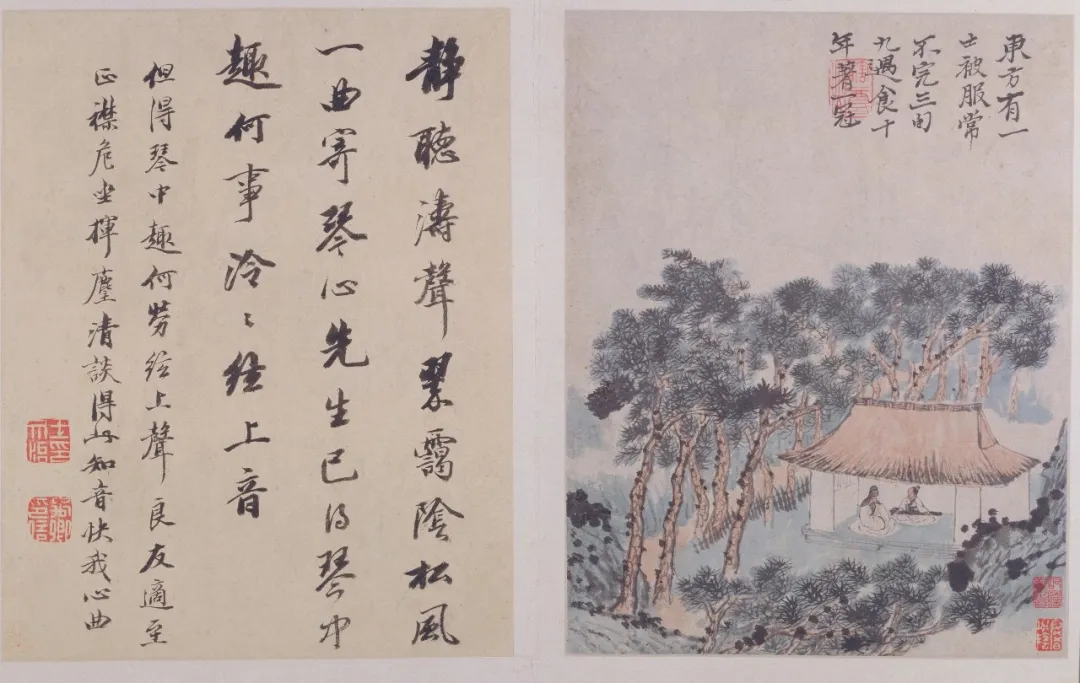

康熙十九年(1680)夏,三十九岁的石涛离开宣城,应"勤上人"之约,来到南京长干寺。此前石涛已数至金陵,只是由于声名未显,故与当地名流交游无多。长干寺为东南名刹,地处秦淮河畔繁华之地,香火旺盛,但石涛所栖身的寺中一枝阁却十分简陋狭小,"半榻悬空稳,孤铛就地支",生活也极为清苦,"句冷辞烟火,肠枯断菜根",并且"敢择余生计,难寻明日方",尤其是初来乍到"无处觅疏亲",又不甘长此寂寥,总想有所作为,真是"山禽应笑我,犹是住山忙"。老友梅清专程赶来南京看望他,见到如此惨状,赋《题石公一枝处》五律曰:

小楼齐木杪,如鸟独蹲枝。

万事都无着,孤云或与期。

吟成帘更卷,病起杖还支。

一啸堪三昧,逃禅借尔为。

石涛住锡一枝阁的六七年时间,是其一生中于佛事最为勤勉的时期,还曾多次开坛说法,一心要在佛门力争上游。在南京的前几年石涛尚有师兄喝涛陪伴,康熙二十二年两人还同登周处台,但此后再也没有任何关于喝涛的记述,想必这个当年的救主义仆已老病而逝。失去了最后一个亲人,石涛倍感寂寞,再也无法继续"金陵之人日造焉,皆闭目拒之"的清修生活,尤其是四年以来石涛在佛门的地位并未彰显,倒是还凭借其丹 青妙笔逐渐为金陵士人所知所重。南京期间与石涛交往的画家有戴本孝,程邃、王槩、柳晴等,稍后又在扬州结识了查士标、龚贤等人,文坛风云人物有孔尚任、屈大均等,昔日梅清、汤燕生等旧友因游历或寄居金陵, 也时常来看望他。画家中戴本孝为安徽和县人,曾长期在新安一带活动、擅长枯笔焦墨,意境枯淡,风格独具,石涛曾观其作画,二人心有灵犀、甚至"君时住笔发大笑,我亦狂歌起相逐",上述《黄山图卷》便有戴氏"最模糊处最分明"的笔墨意味,石涛还以戴氏《华山图册》为底本绘成《华山梦游图》,甚至有研究者认为,石涛后来在《画语录》中最为得意的"―画"说也是受戴氏"开天一画无生有,万象流行画在首"的启发而得。程邃为新安歙县人,工金石篆刻,乃是于山水画中融入金石韵味的第一人,其"润含春泽,干裂秋风"的篆隶书法用笔对石涛晚岁的粗笔山水影响极深。查士标亦是新安休宁人,长石涛二十七岁,两人为忘年交,查士标曾对石涛说:"追随岁月吾衰矣,方外风流望故人怜才赞赏之心若此。石涛主张"不立一法,不舍一法",当然也包括对时贤的取法,只不过能与石涛趣味相投者仍不脱"皖南画家群",正如戴本孝所说:"一技真独 秀,万里得同群。"

李麟《大涤子传》中说,在南京时石涛与挚友张南村"间并驴走钟山,稽首于孝陵松树下。其时自号苦瓜和尚,又号清湘陈人"。此时清廷早已大定天下,开始步入"康熙盛世",石涛前明王孙的身份虽仍不便公开, 但在友朋知己当中还是可以偶尔炫耀一下的资本。石涛为人所病垢的是刚刚在孝陵向明太祖"稽首",一转身又去迎驾新朝皇帝。康熙二十三年 (1684),康熙帝第一次"南巡",驻哗南京时曾巡幸长干寺,石涛与该寺僧众一起恭迎圣驾,因为其画僧的特殊身份,或许陪同者曾向皇帝特意介 绍。这次接驾以后,石涛内心深处从未熄灭的出人头地的火焰再度熊熊燃烧。从宣城来南京原本就是为了在这个更大的码头能有更好的发展,此时石涛更是动了北上帝京的念头。康熙二十六年石涛所作回顾前半生的《生平行》中已有"昨夜飘摇梦上京,鸽铃遥接雁行鸣"之句,同年,石涛来到扬州作北上的准备,给那些甘作遗民并反对其进京的好友的借口是"至燕京觐天寿诸陵这次北上石涛自谓是"故人书札偏生细,北去南风早劝行",这个来书相约的故人便是清宗室博尔都,此人是努尔哈赤玄孙,封三等辅国将军。此前石涛因与孔尚任等亦官亦儒的士人交结,画名已传入京师,在王公贵胄中亦有喜好者,博尔都即其一,康熙第一次南巡时博尔都结识石涛成了"故人",返京后来信劝其北上。然而好事多磨,石涛 、进京之事一再反复达三年之久,这三年间,石涛不得已在南京与扬州之间来回奔波,但其北上的决心始终没有动摇。

康熙二十八年(1689)春,康熙帝第二次"南巡",三月初驻哗扬州,在平山堂召见各界名流,此时已是"知名人士"的石涛正在扬州,也被列入了召见名单。石涛欣喜不已,说是"去此罕逢仁圣主,近前一步是天颜",并认为再次接驾的殊荣是''两代蒙恩慈氏远",想当然地认为从此能够像师父旅庵本月那样成为御用禅师。更令石涛意想不到的是,这一次接驾,康熙竟然在众人之中认出了石涛,并当面呼出了他的名字。石涛诚惶诚恐之余,赋诗曰:

甲子长干新接驾,即令己巳路当先。

圣聪忽睹呼名字,草野重瞻万岁前。

自愧羚羊无挂角,那能音吼说真传。

神龙首尾光千焰,云拥祥云天际边。

李白当年赞美杨贵妃的三首《清平调》虽然满纸马屁,但好在诗意盎然,石涛此诗尽是谄媚之语,已无诗味可言,不堪卒读。事实上,石涛最为服膺的古贤便是李白,石涛晚年斋名"青莲阁"亦是证明,而石涛在精神气质上也最与李白接近。石涛"得钱即散去"的豁达正与李白"千金散尽还复来"的豪气相遥接;石涛诗文中时时流露的清狂无拘、不可牢笼的个性亦与李白"我本楚狂人,狂歌笑孔丘"的本色同源;但石涛与李白一样在恃才傲物的同时又往往为了实现个人成功而不拘小节。自古天才之性情便 不与凡人同,因其才大,故不肯按部就班地谋求进阶,期望于一蹴而就式的建功立业,并且将自己在某方面的天才无限放大,认为自己无所不能,进而无视世俗的"游戏规则",其结果掌权者虽怜其才,但厌其狂妄不羁,往往虚与委蛇,并不当真委以重任,而其天才本性又不愿充当弄臣,结局只能是一拍两散,掌权者仍居庙堂之高,天才回归江湖之远。不过自古"文章憎命达",经过多次这样的折腾,天才背后更为深刻的潜质反被激发出来,由此文章老到、丹青妙绝。当年李白正是在"一生好入名山游"的江湖漂泊中写出光耀后世的名篇佳句,石涛虽不能与李白同日而语,但倘若他当真得志,也不可能像其师父一样安心只作一个"音吼说真传"的禅门领袖,倒是早已注定的悲剧结局成就了他"画中李白"的另一种"文章"功业。前文已述及石涛与清廷并无仇恨,对他两次接驾的"劣迹",后世研究者要么斥其变节,要么语无伦次地为其开脱,以上论说虽不敢云独中肯萦,却也庶几近之。

当然,忙于筹备北上的石涛不可能预见自己的未来,在第二次接驾后不久,石涛甚至神采飞扬地绘制了一幅《海晏河清图》,准备敬献君王,题诗中仍有"尧仁总向衢歌见,禹会遥从玉帛呈"这样的阿谀之辞,款署"臣僧元济九顿首"。图成之后还赋诗寄赠他的另一个官场"故人"——宣城司马郑瑚山,诗云:

当今诏下图丘壑,缥帙山林恣搜索。

画师如云妙手谁,请君放眼慢惊愕。

一言鉴别万眼注,并州快剪分毫素。

欲向皇家问赏心,好从宝绘论知遇。

石涛对自己在"画师如云"中"妙手"独具的功夫毫不怀疑,"欲向皇家问赏心"的心情已迫不及待。果然石涛加快了进京的步伐,终于康熙第二次"南巡"的同年秋冬之交到达北京。

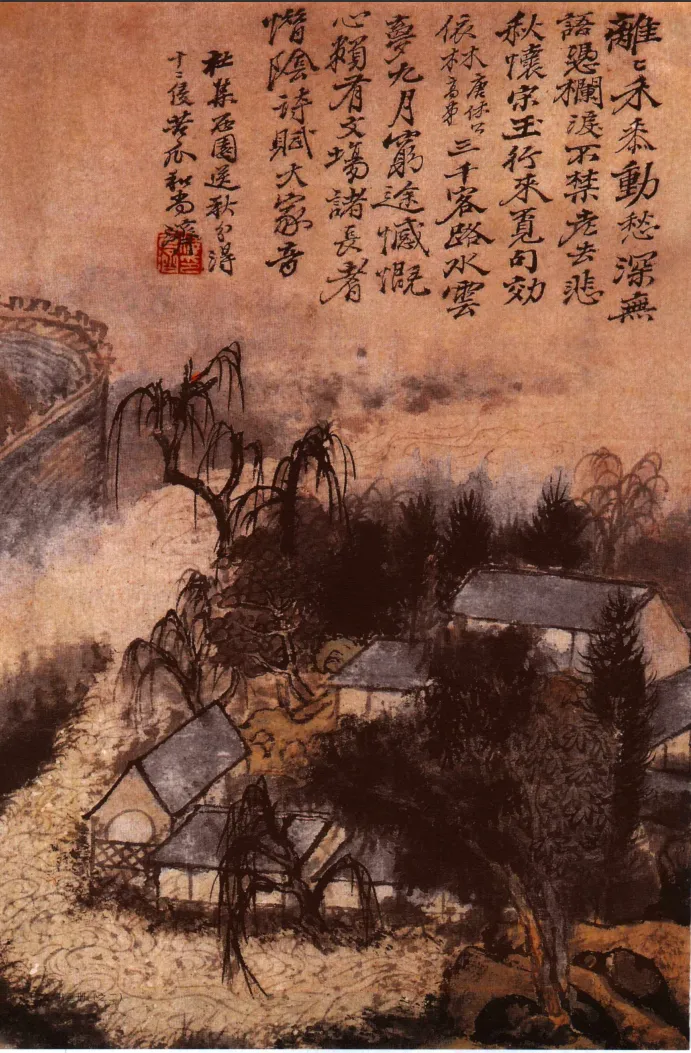

石涛来到北京之后,"故人"博尔都安置他挂锡慈源寺,对他也算礼遇,同时也介绍他认识了一些达官贵人。石涛经常受邀出入权贵府邸,接受款待之后,不免要投桃报李,因而在这一时期石涛创作了大量题有受赠人名款的作品,其中大多是如现藏四川省博物馆的《为徽五作山水图》、现藏故宫博物院的《搜尽奇峰打草稿图》、现藏上海博馆的《游华阳山图》这样的大轴长卷,好在石涛正值壮年,创作力旺盛,倒也不以为苦。这其中为博尔都所作尤多,还不厌其烦地为其摹制宋人"刻丝"画,更有甚者,还应博尔都之请仿作明仇英《百美图》,此图为院体画风,典雅精丽、细谨工致,与石涛这一时段奔放郁勃的作风可谓方柚圆凿,石涛耐住性子勉为其难,甚至离京后带回扬州继续制作,"三载始成",石涛为了"好从宝绘论知遇",的确是作了最大的努力。然而,石涛最渴望的"皇家"却始终未有"赏心"的表示。在京四年间,石涛再也没有"重瞻万岁前"的机会。随着这种"朝扣富儿门,暮随肥马尘"的日子一天天地延续,聪明如石涛者很快就认识到此前期望一步登天想法的幼稚,对自己不过是供"富儿"玩赏驱使的"贱役"身份也逐渐有了清醒的认识。辛酸之余,赋诗云:

诸方乞食古瓜僧,

戒行全无趋小乘。

五十孤行成独往,

一身禅病冷于冰。

在博尔都的安排下,石涛与地位显赫的王原祁合作了一幅《兰竹图》,这是当时画坛"在朝"与"在野"两派顶尖高手的一次直接对话。据钮壬秀《瓠謄续编》记载,王原祁曾这样评价过石涛:

海内丹青家不能尽识,而大江以南,当推石涛为第一。予与石谷,皆有所未逮。

石涛《秦淮河图》

而王氏本人的著述《雨窗漫笔》中则声色俱厉地痛斥过"广陵、白下恶习",其中"广陵"即为石涛主掌的扬州画坛。由此看来,这段对石涛的赞语如果不是他人为揄扬石涛而好心杜撰,便是王原祁"高处 不胜寒"的故作姿态。此时王原祁官任户部侍郎,已是极得宸宠的供奉内廷的御用画师。即便是身为布衣的王石谷也在这一时段以六十岁之年纪入选主绘《康熙南巡图》,而石涛那张《海晏河清图》却如泥牛入海,只落得个混迹京师"诸方乞食"的下场。在现藏台北故宫博物院的《兰竹图》中,石涛以郑板桥所谓"略无纪律而纪律自在其中"的恣纵之笔画劲竹三竿,占据了画面的主体位置,看来在艺事上石涛从未丧失自信,依旧当仁不让。王原祁所补坡石虽颇有"金刚杵"之笔力,但其老涩枯焦的笔墨与兰竹的风神洒落并不协调,显得多余、勉强,并且不屑和教示之意时时流露笔端。"正邪"两位高手各使各招,并未真正交手。这次京师"论剑"使石涛更加清醒地认识到,不但其"野战"的画风与朝 廷文明大化的要求大相径庭,而且他多年的漂泊生涯养成的"江湖"性情也难以适应"摧眉折腰事权贵"的日子,终于决定南归广陵。不过四年"乞食"京师的生活并非没有收获,除了创作了一大批一生中堪称力作的作品,还于京城豪门家中观摩了大量此前无缘得见的历代名迹,在他"不舍一法"的主张下更多了一些古人笔墨的鲜活感受,更重要的是最终认同了 "前身应画师他的注定宿命,虽然这对年已半百的石涛而言稍嫌太迟。 康熙三十一年(1692)冬,石涛假道运河,买舟南下,回到扬州,凭手中 一管毛颖过起了职业画师的生活。

石涛回到扬州后所做的第一件事是为半生居无定所的自己营造一处住所,石涛将其取名为"大涤堂",并自号"大涤子"。涤者,洗濯、清除之谓也,石涛自云"而今大涤齐抛掷","向上一齐涤泌,话虽说得大了一点,但其"痛改前非"的决心可见一斑。大涤堂直至康熙三十六年(1697)才最终建成,石涛晚年虽也曾应友人之约几度出游邻近各省,但大多数时间便生活在扬州大东门外这座临水的大涤堂中。

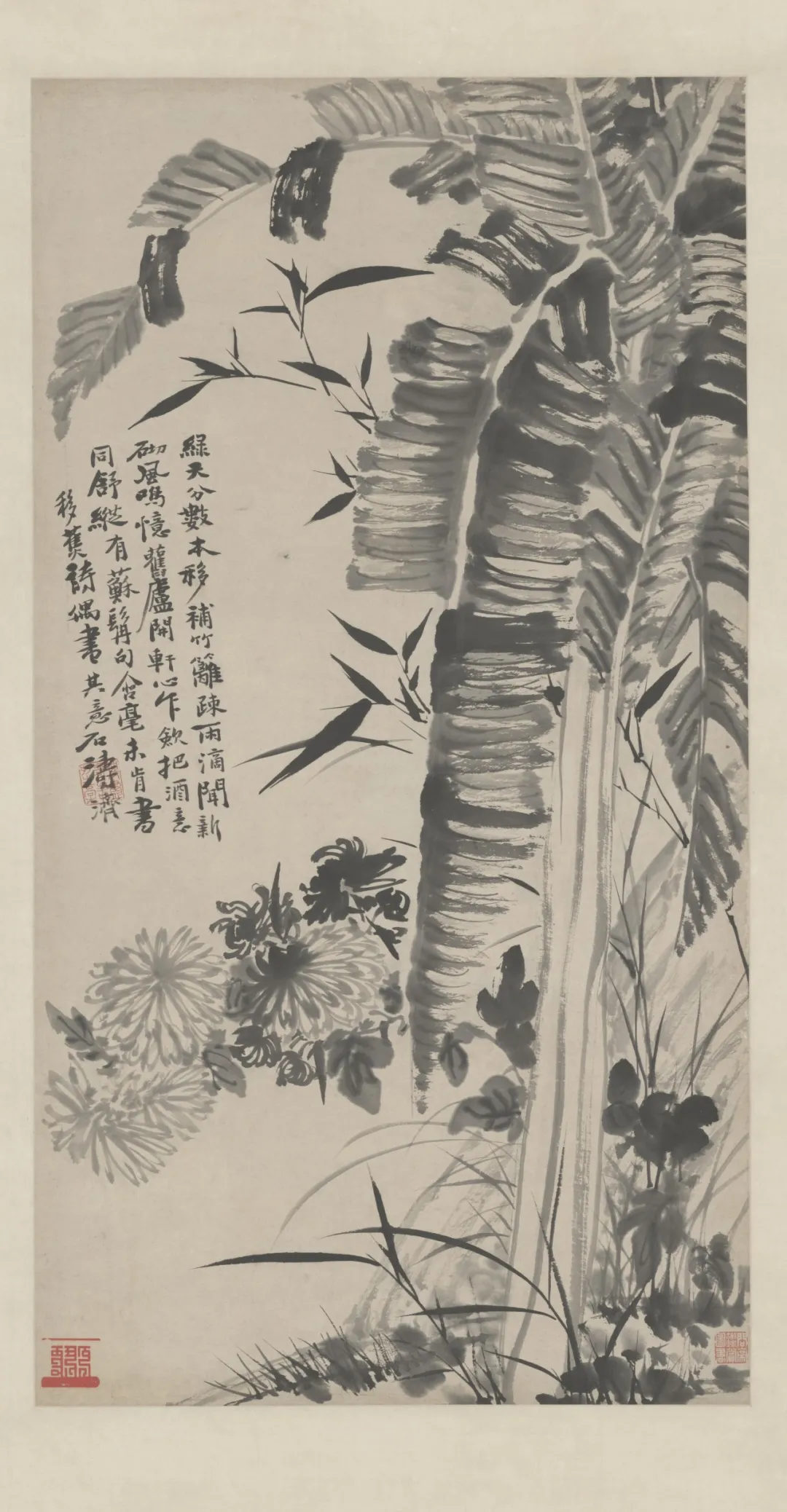

石涛《陶渊明诗意图》

扬州为当时最为繁华的都市,也是徽州盐商和新兴有产者集居之地,有极大的艺术消费需求,石涛凭借其为江南画坛所公认的髙超画技以及早年在新安和此前在京城结下的人脉,鬻艺为生应不成问题。这一时期,石涛虽然进取之心归于平静,但似乎也厌倦了佛门的生活,开始蓄发,先以道士的身份过渡,逐渐还俗。"故人"博尔都有诗名曰《霁后怀清湘道士》,石涛本人六十岁左右写给另一画僧八大山人的求画信中亦有"款求书大涤子大涤草堂,莫书和尚,济有冠有发之人,向上一齐涤"之语,并且石涛公开了自己的出生之谜,向李麟口述自传中已说得昭然若揭,甚至还画蛇添足地讨论起"隆准"的遗传问题来。至于,赞之十世孙阿长"清湘陈人若极"等印章的起用也从一个侧面反映了石涛将高贵出身巧妙地转化为某种市场标签,如同近代某位画家总以"旧王孙"的印章唬人一般。在扬州这样的奢华之地生存下去确实需要一点策略,虽然新安商人付给石涛的润笔较高,但石涛在给客居扬州的歙县人江世栋的信中解释画价时有"只因家口众,老病渐日深一日"之语,晚年石涛拉家带口,身体又不好,再加上建园造屋的费用,的确是要多卖画并要卖好价才够开销。为此,石涛为了加快"生产"速度,将原本恣纵郁勃的画风转化为纵笔横扫的粗率作法,"制作"了一大批过于率意而不耐咀嚼的作品,这也是石涛最为后世论者所病诟之处。同时,为了迎合商人及城市平民的审美趣味,石涛以更多的精力投入了花鸟画的创作,虽也佳作迭岀,但此类题材所谓雅俗共赏的要求也间接影响了山水画的品格。不过总的来说,鬻艺扬州的最后十四载是石涛人书俱老,下笔奔放奇僻,脱尽窠臼,画艺炉火纯青之年,尤其是让后人众说纷纭且又莫衷一是的洋洋万余言的《苦瓜和尚画语录》的著述,最终确立了其在画史上举足轻重的地位。

就在石涛大涤堂落成的康熙三十六年(1697),梅清在宣城病逝,享年七十五岁。过了 "知天命"之年以后的梅清生活得十分纯粹,除了偶尔外岀游历访友, 或登黄山览胜写生,大部分时间都在"天延阁"用他老而弥健之笔不知疲倦地画着一幅又一幅的《黄山图》,"愿多作数本以传海内"。离世前的几年时间里,梅清更是足不岀宣城,但其画艺早已"名公巨卿无不推毂,昆山徐元文、新城、王士祯尤倾服焉"。王士祯得知梅清去世的消息后说:"妙画通灵,从此永绝!"梅清与石涛这两位"缺一不可"的知己亦从此永绝。石涛晚居扬州时曾赋《与友人夜饮》一首赠给昔日在宣城黄槩道场结识的老友,诗写得豪放隽迈、天真烂漫,与前述《登清音阁索施愚山、梅渊公和章》一脉相承,是石涛诗作中最为精彩的篇章,如果我们将这位不知名的老友想像成梅清,那么当年"知己同堂"的"诗酒生涯"又在"头白成两翁"时重现了,诗云:

石涛《蕉菊图》

忆昔相逢在黄槩,座中有尔谈天舌。

即今头白成两翁,四顾无人冷似铁。

携手大笑菊花丛,纵观书画江海空。

灯光晃夜如白昼,酒气直透兜率宫。

主人本是再来人,每于醉里见天真。

客亦三千堂上客,英风竦飒多精神。

拈秃笔,向君笑;

忽起舞,发大叫。

大叫一声天宇宽,团团明月空中小。

欢迎扫码关注☟