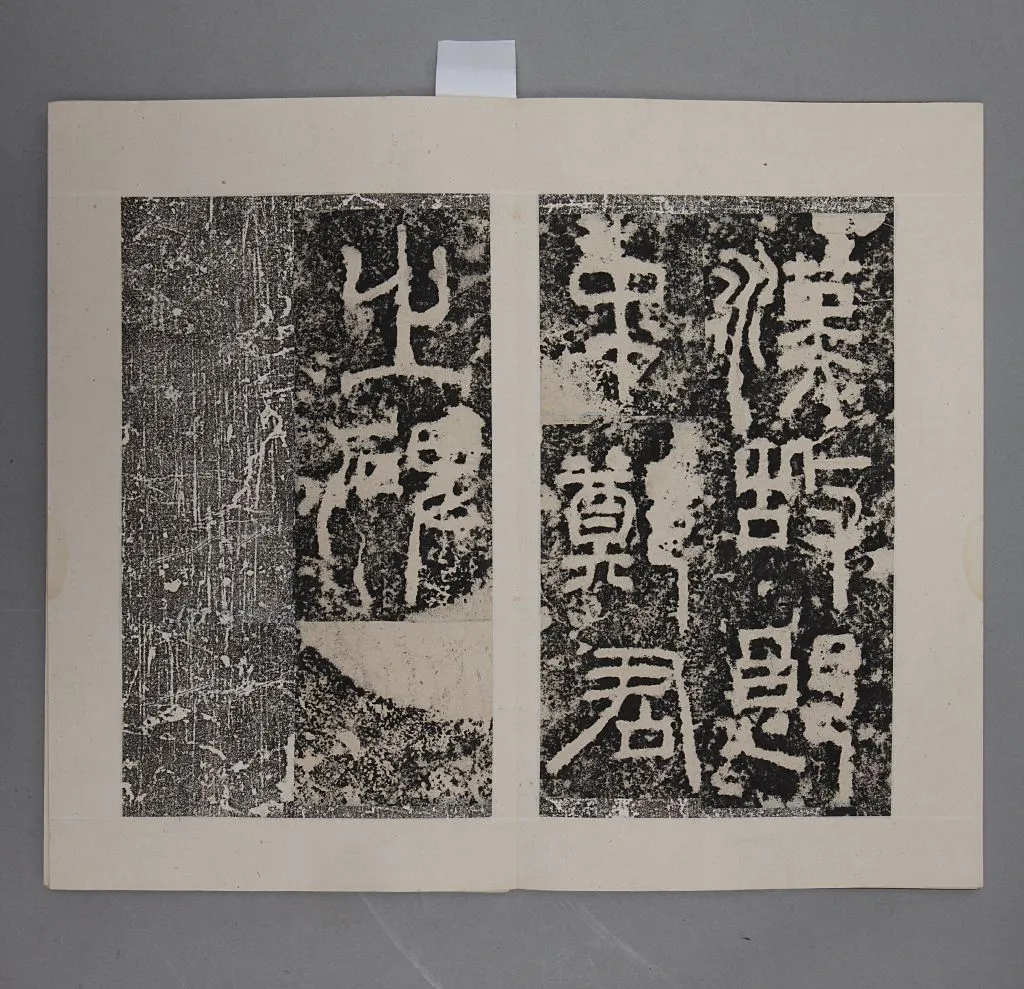

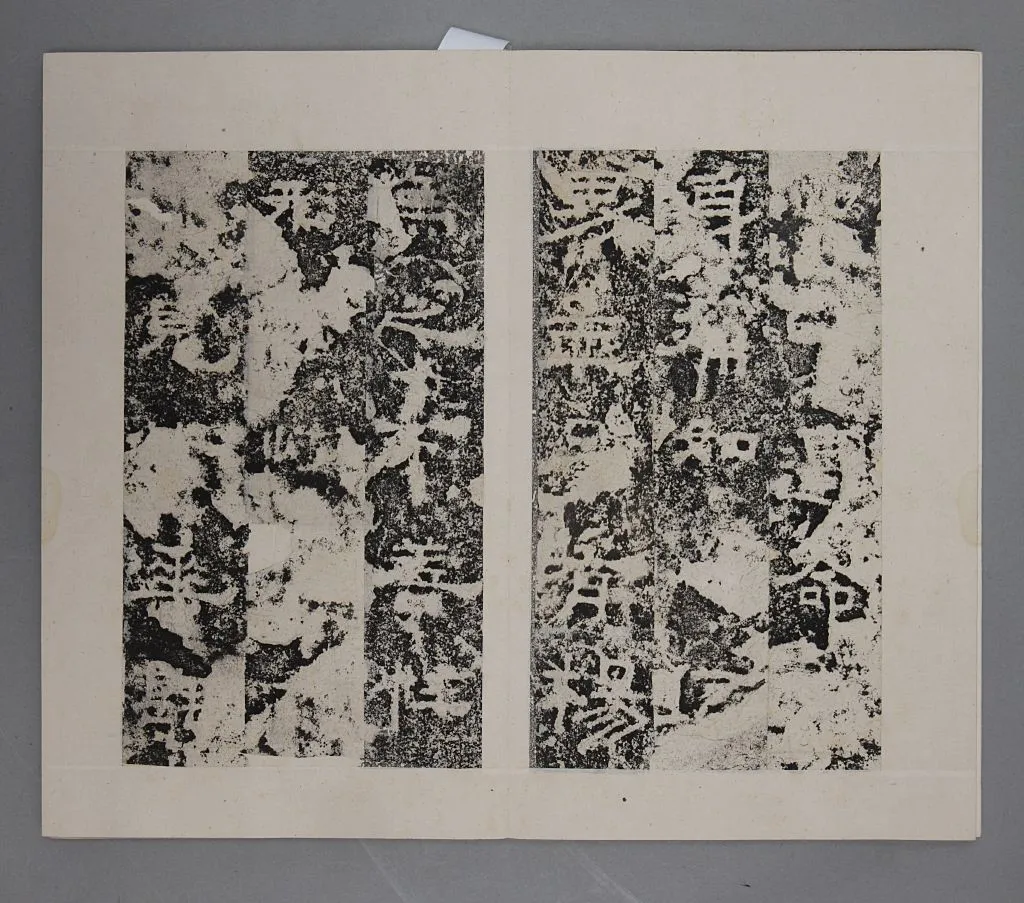

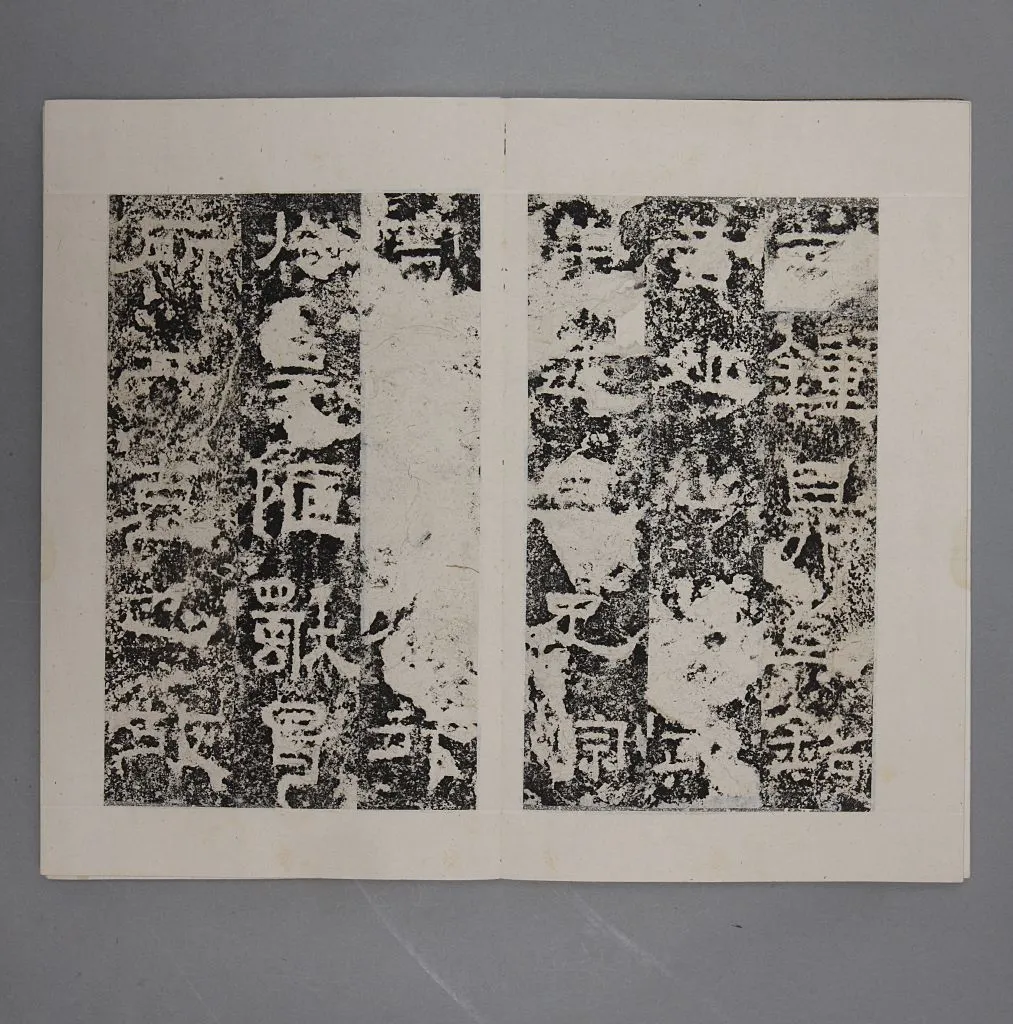

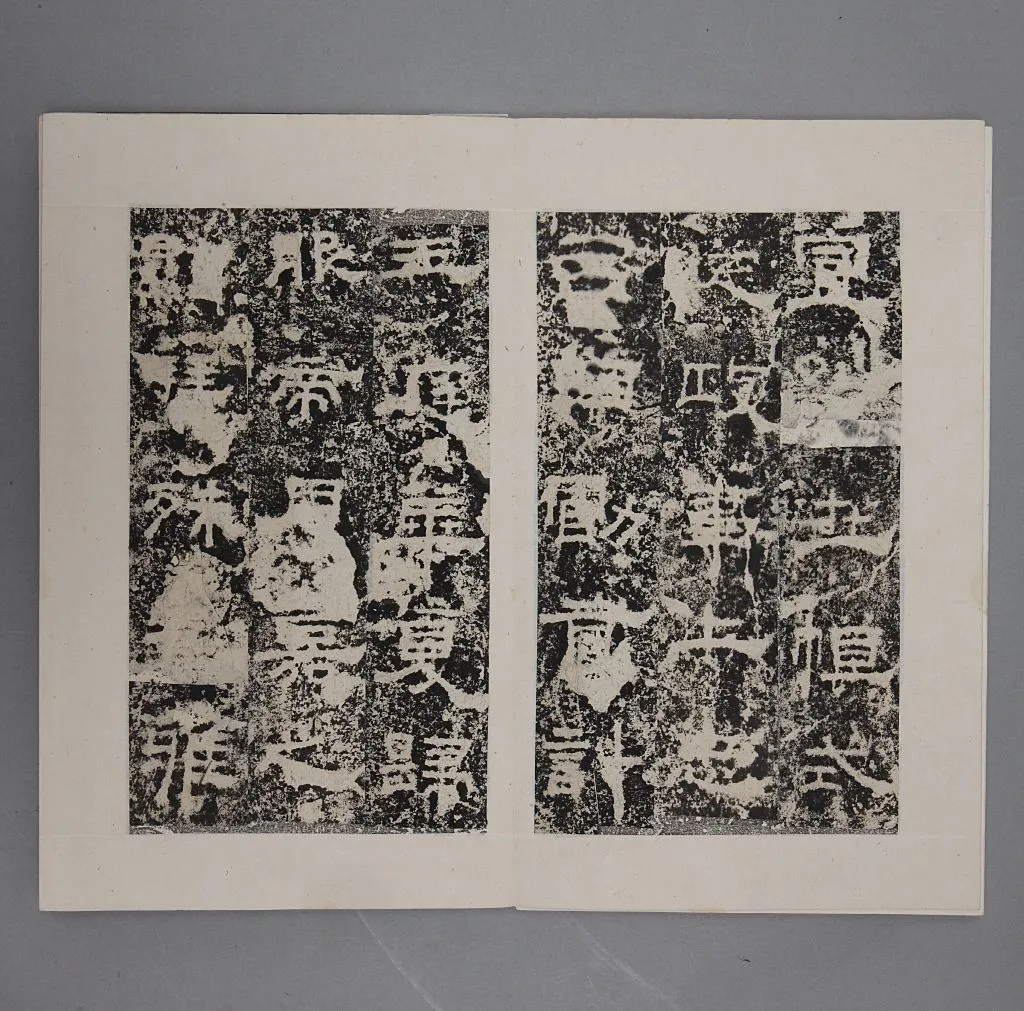

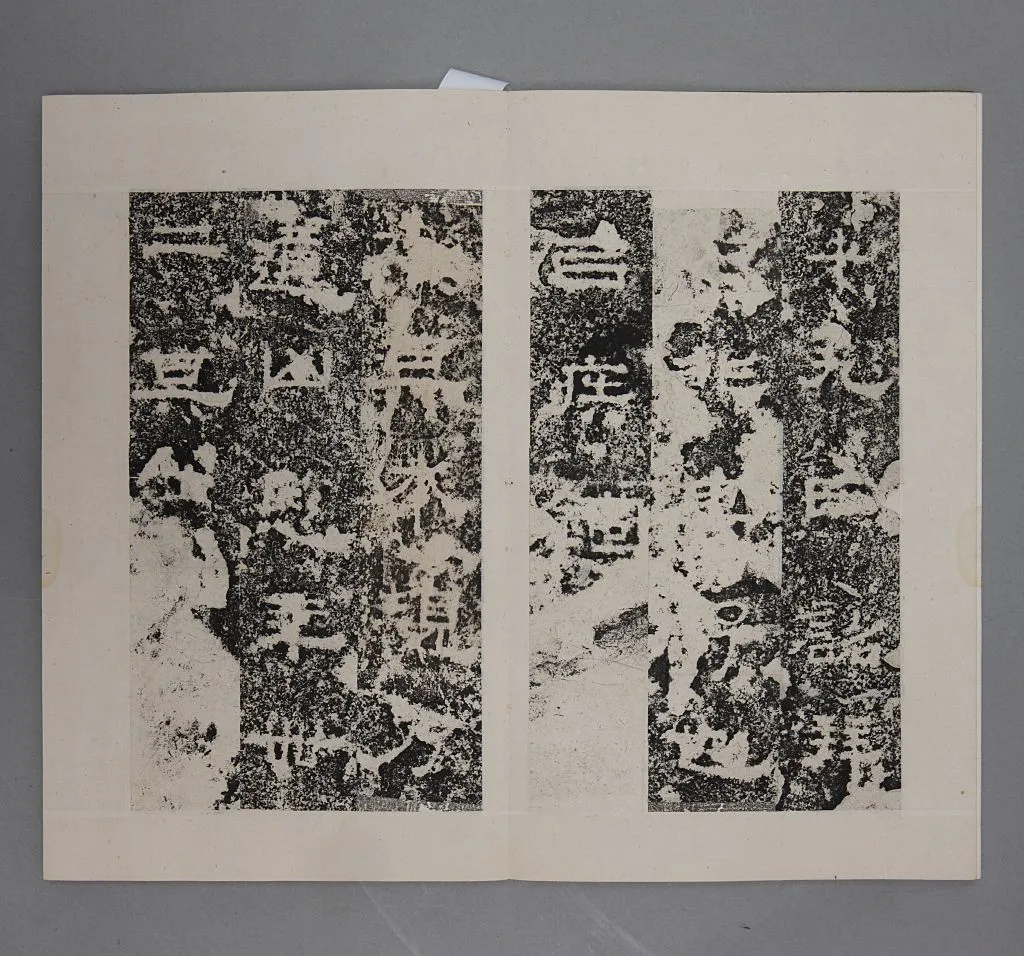

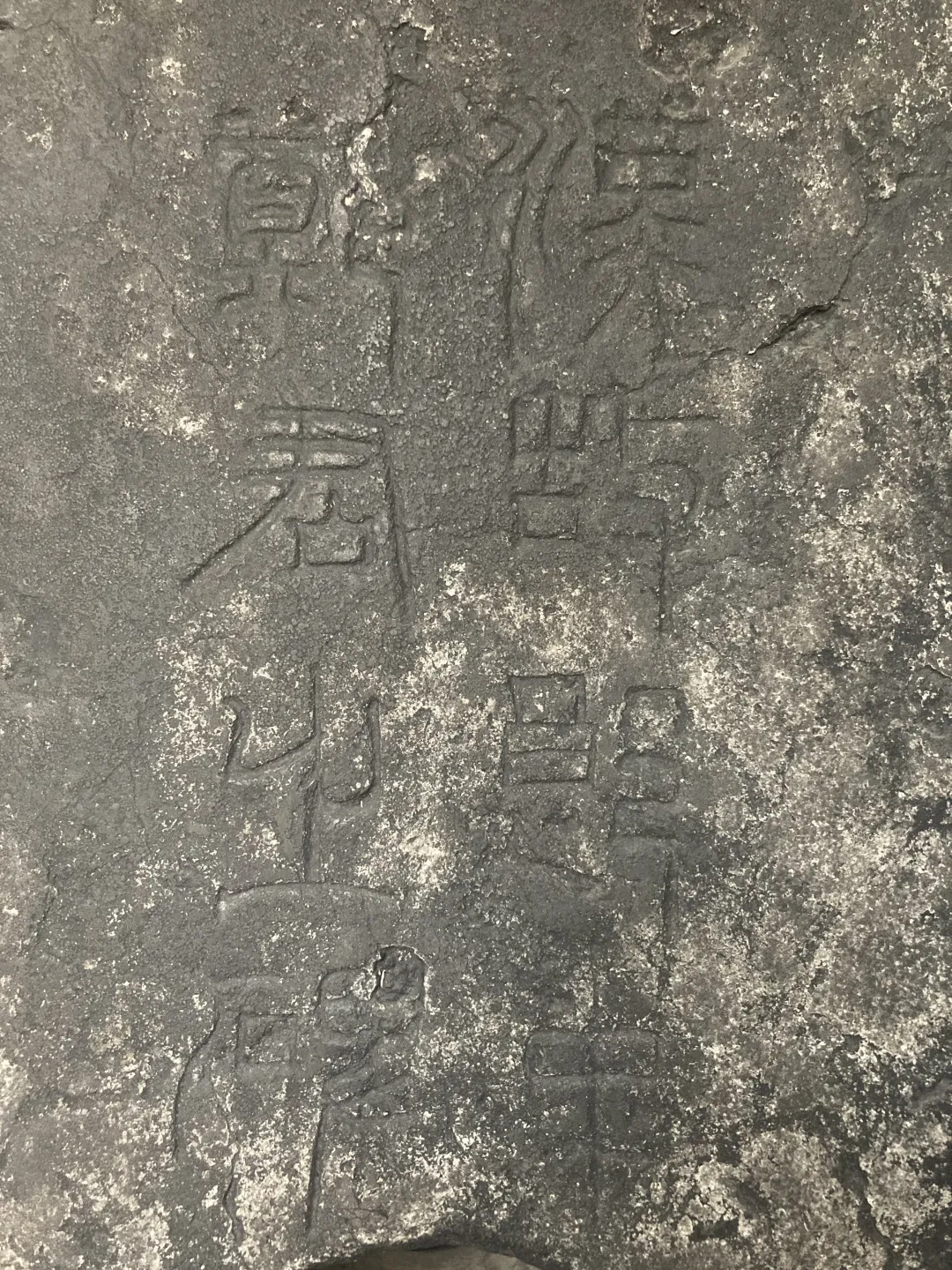

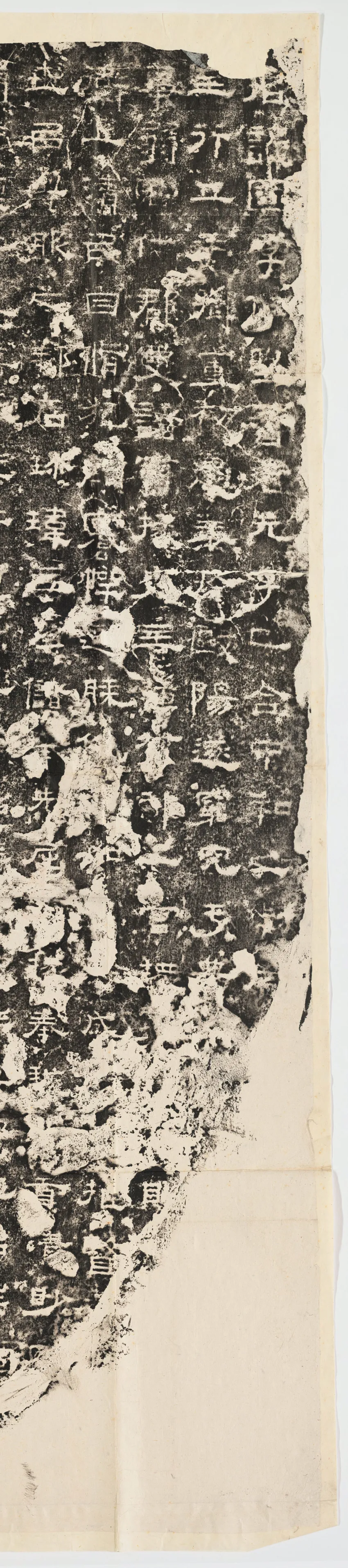

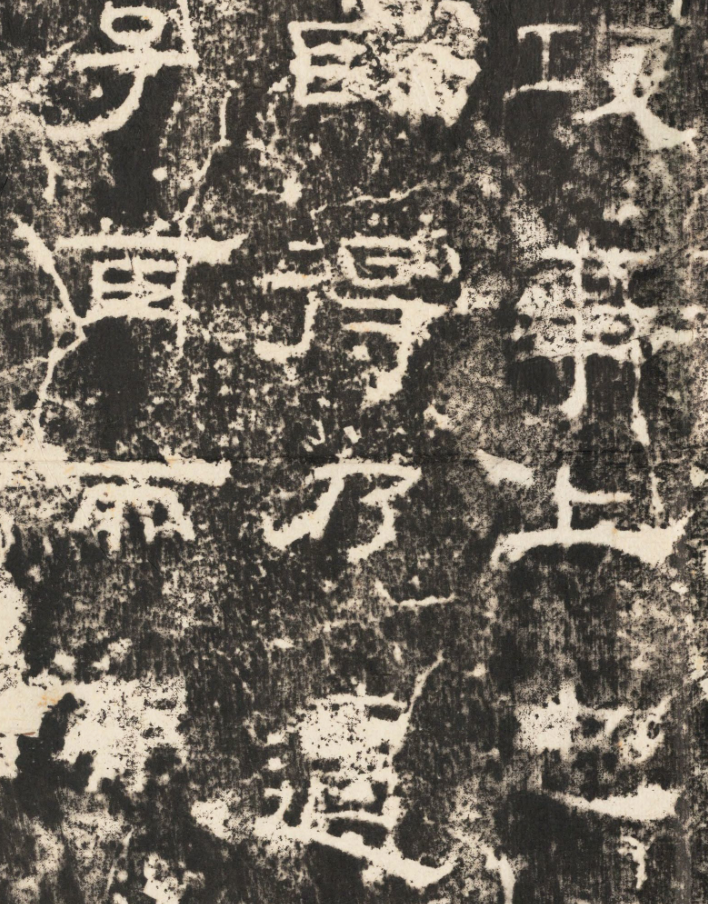

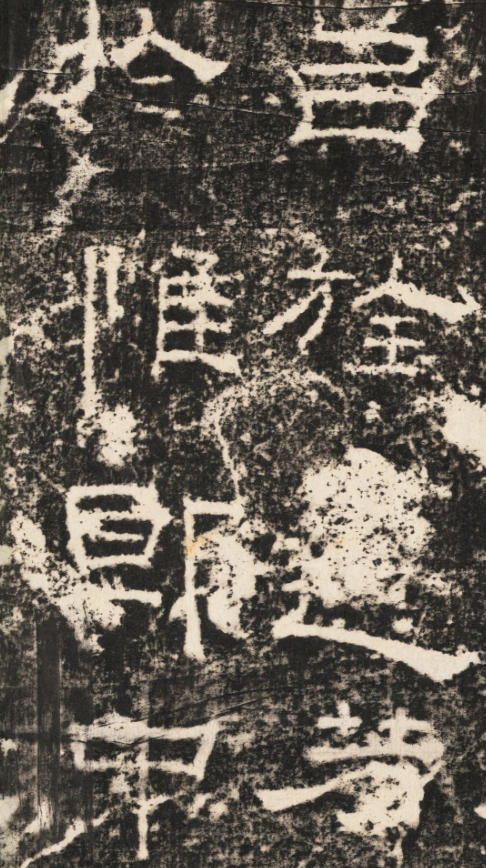

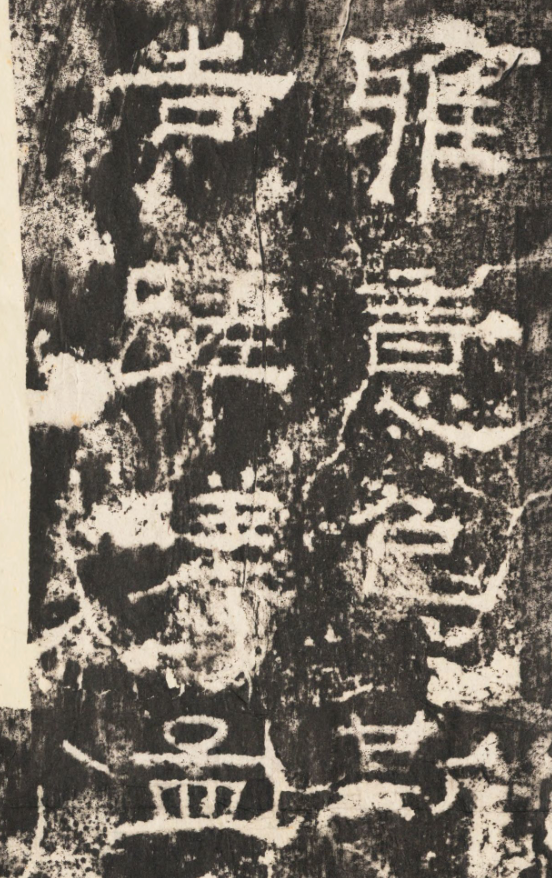

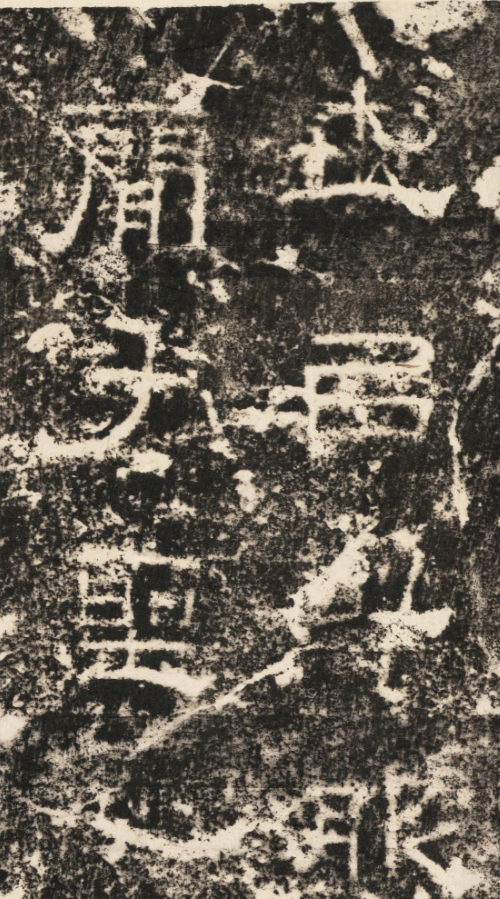

高清碑刻|东汉《郑固碑》

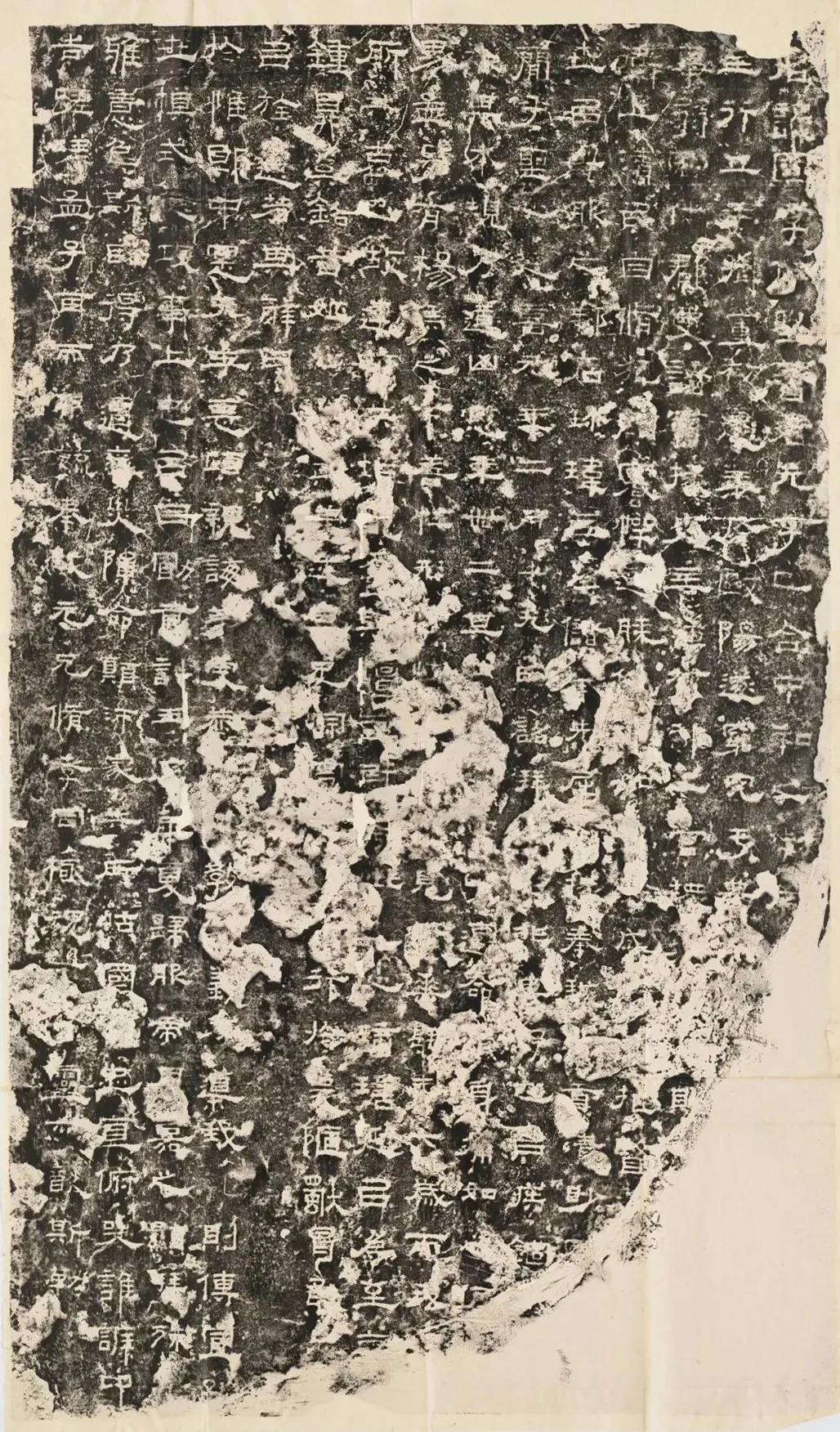

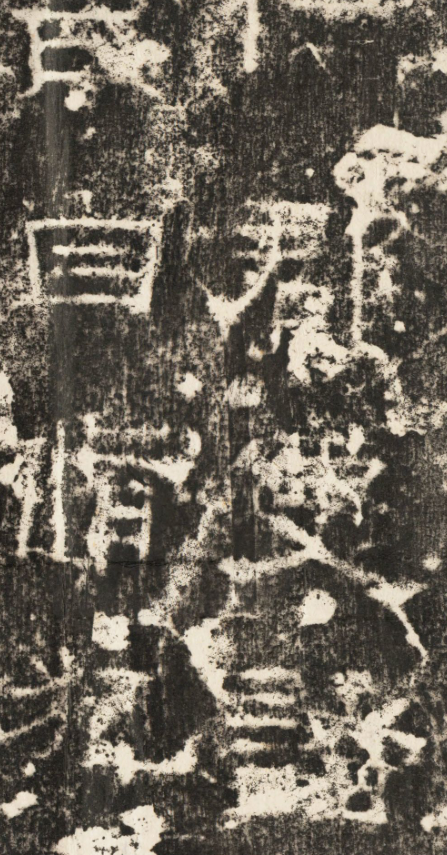

郑固碑,全称“汉郎中郑固碑”,刻于东汉延熹元年(158年),碑首呈圭形,有圆形碑穿,额篆“汉故郎中郑君之碑”,现存山东省济宁市博物馆汉碑室。

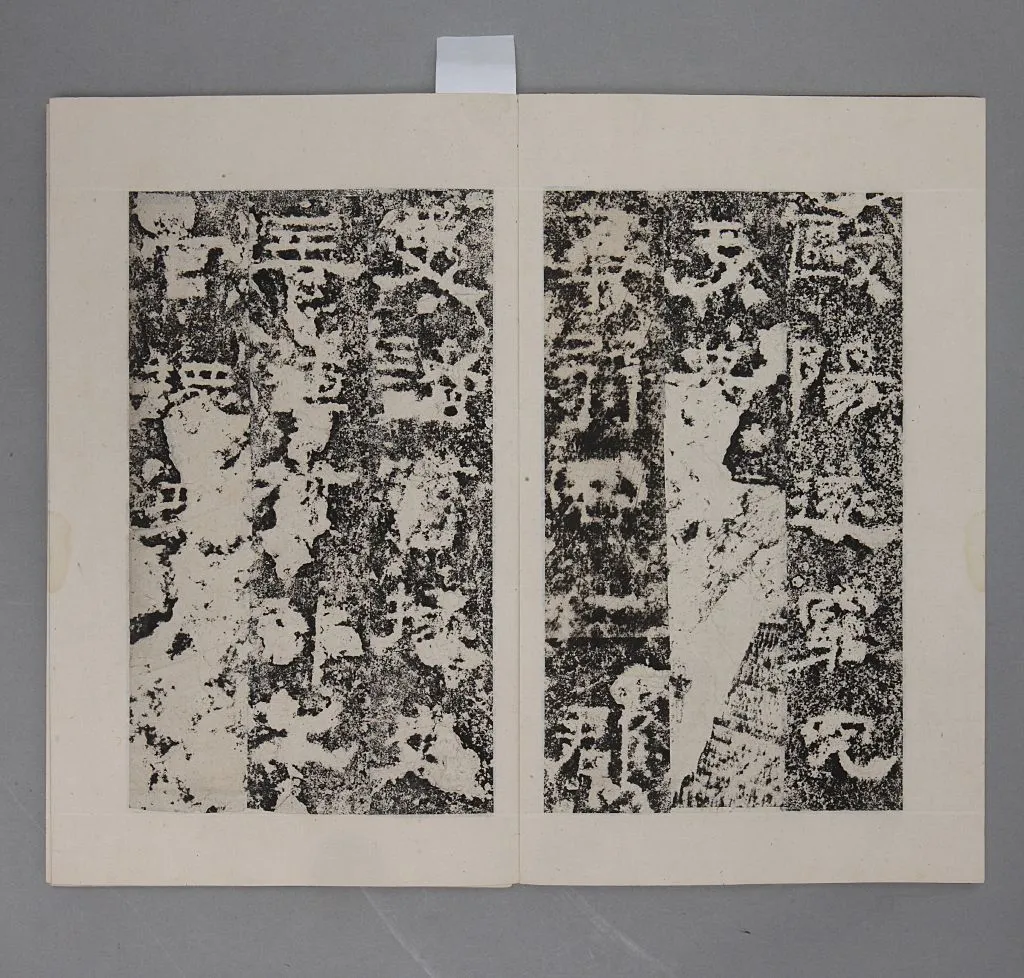

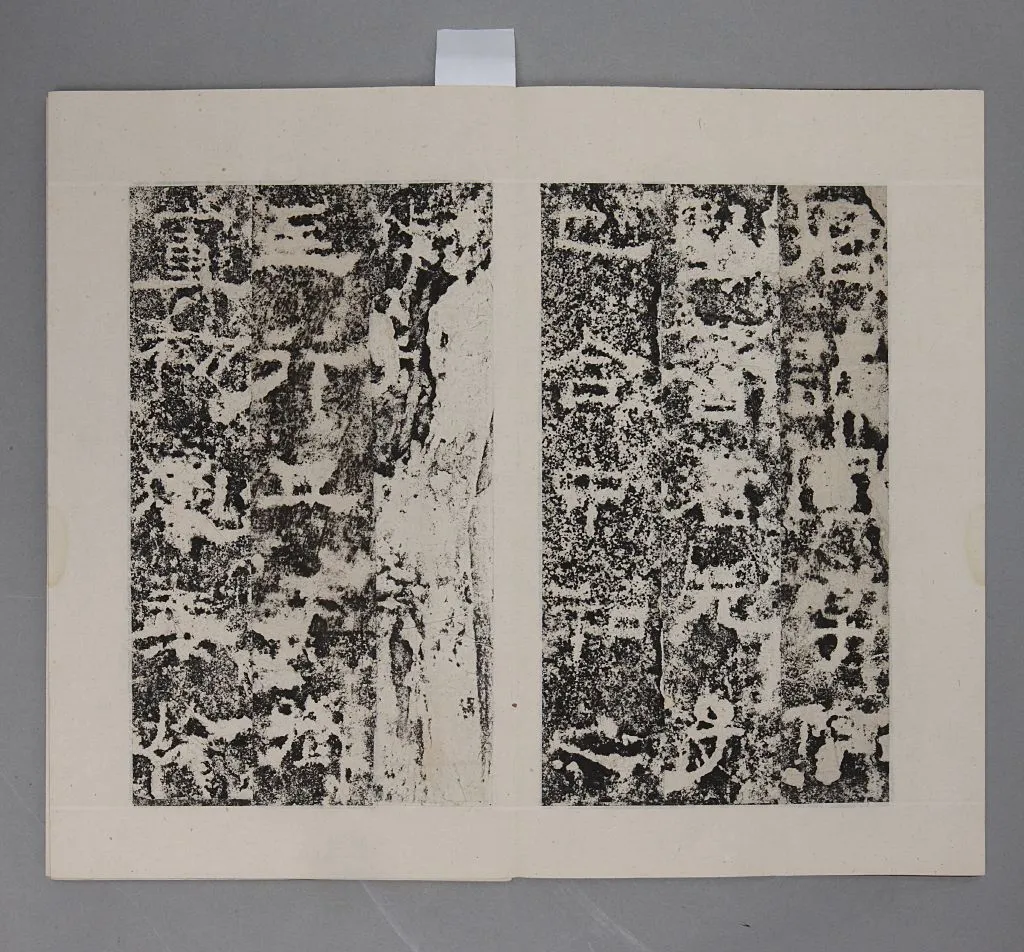

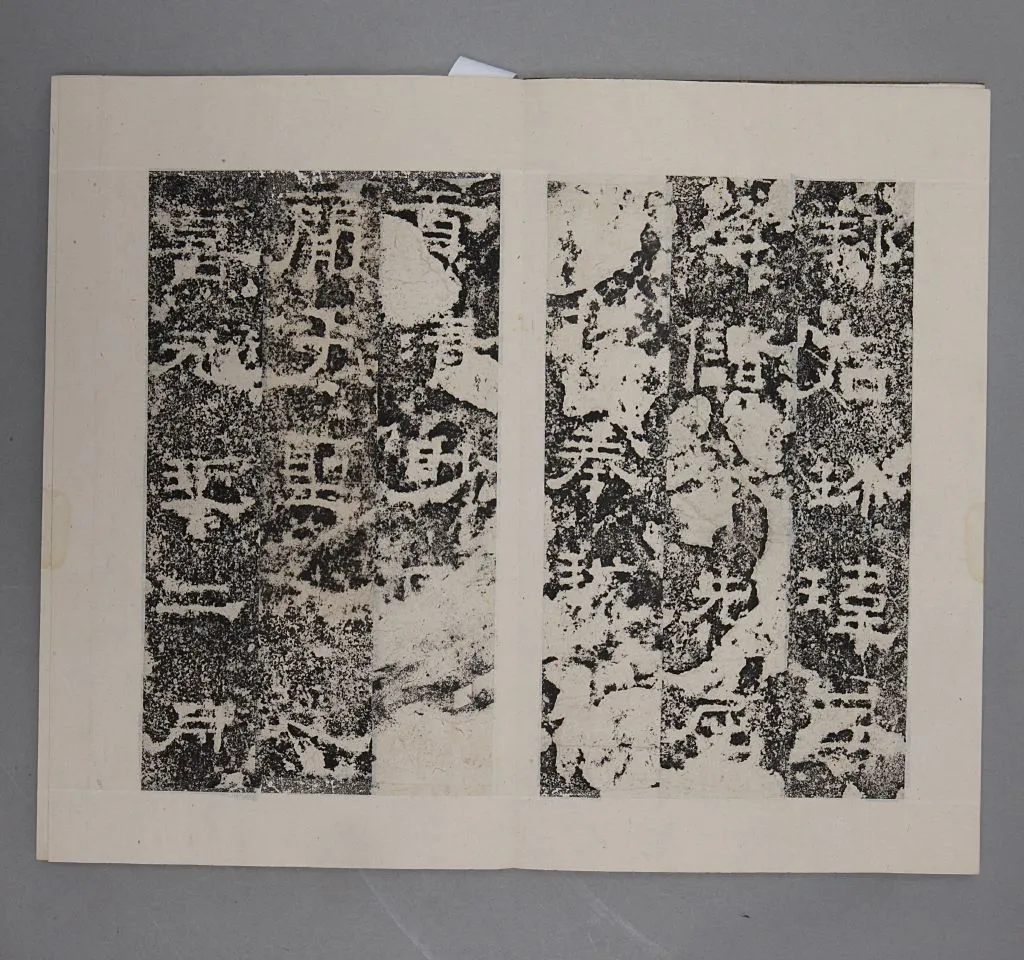

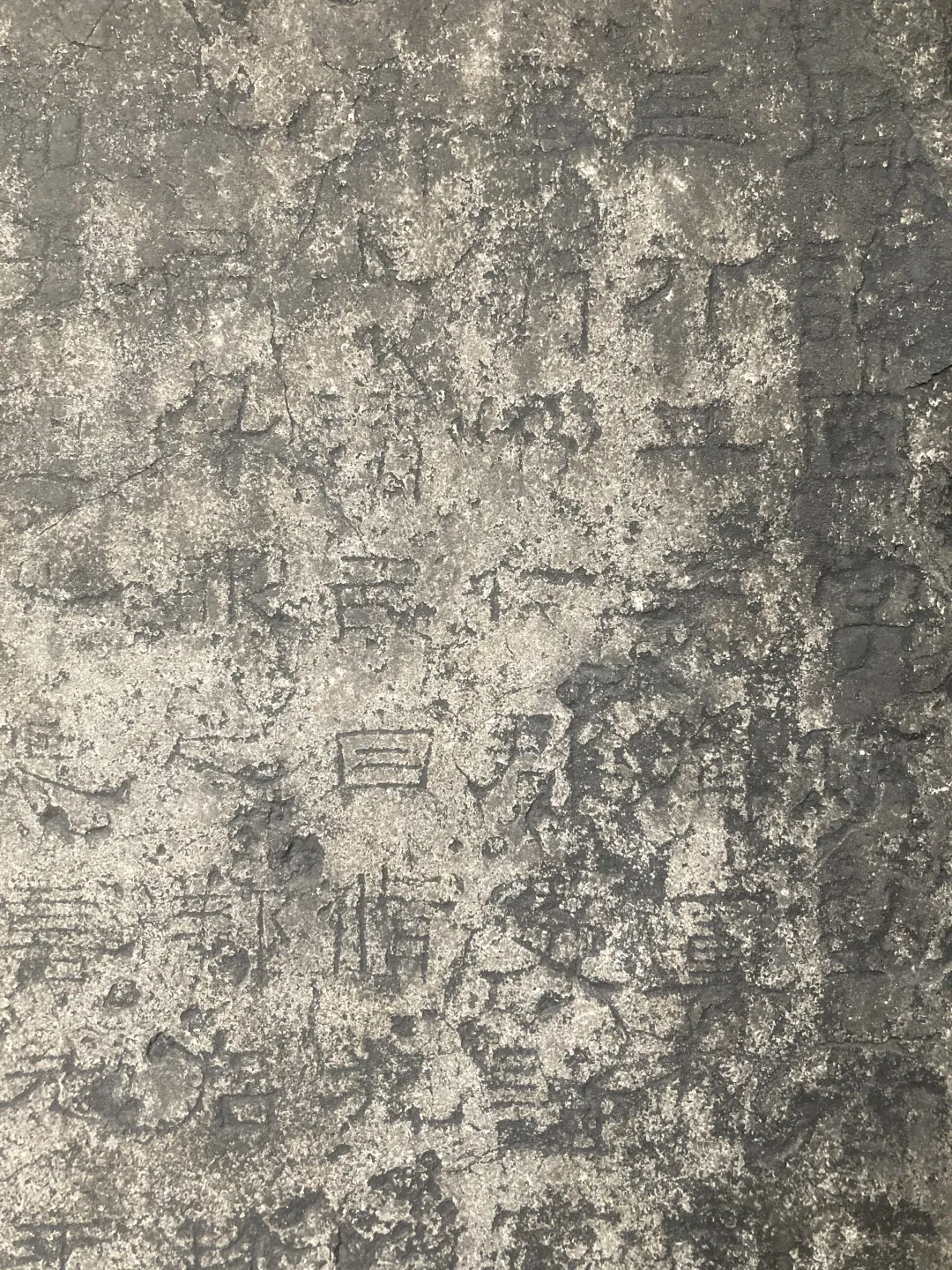

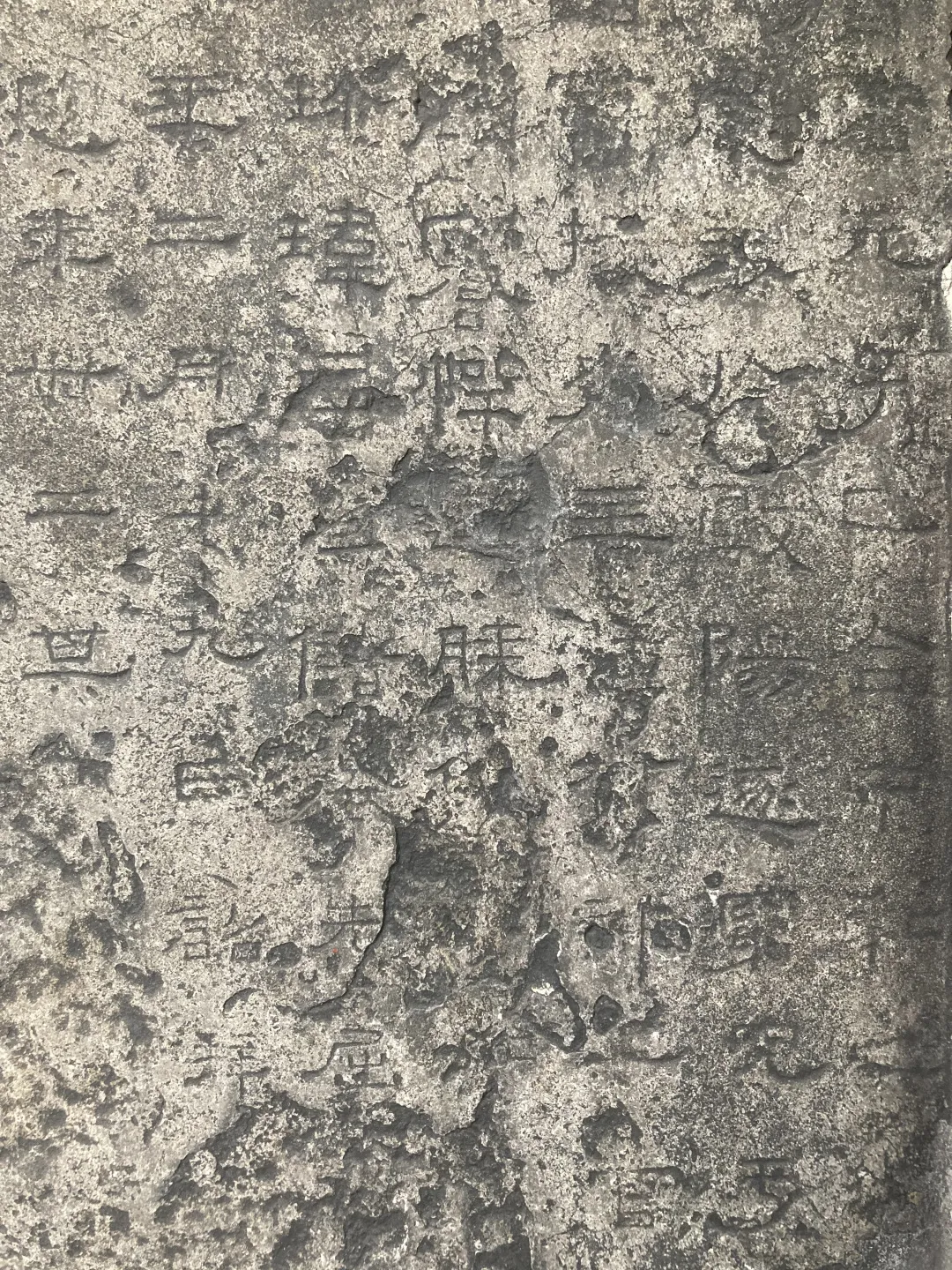

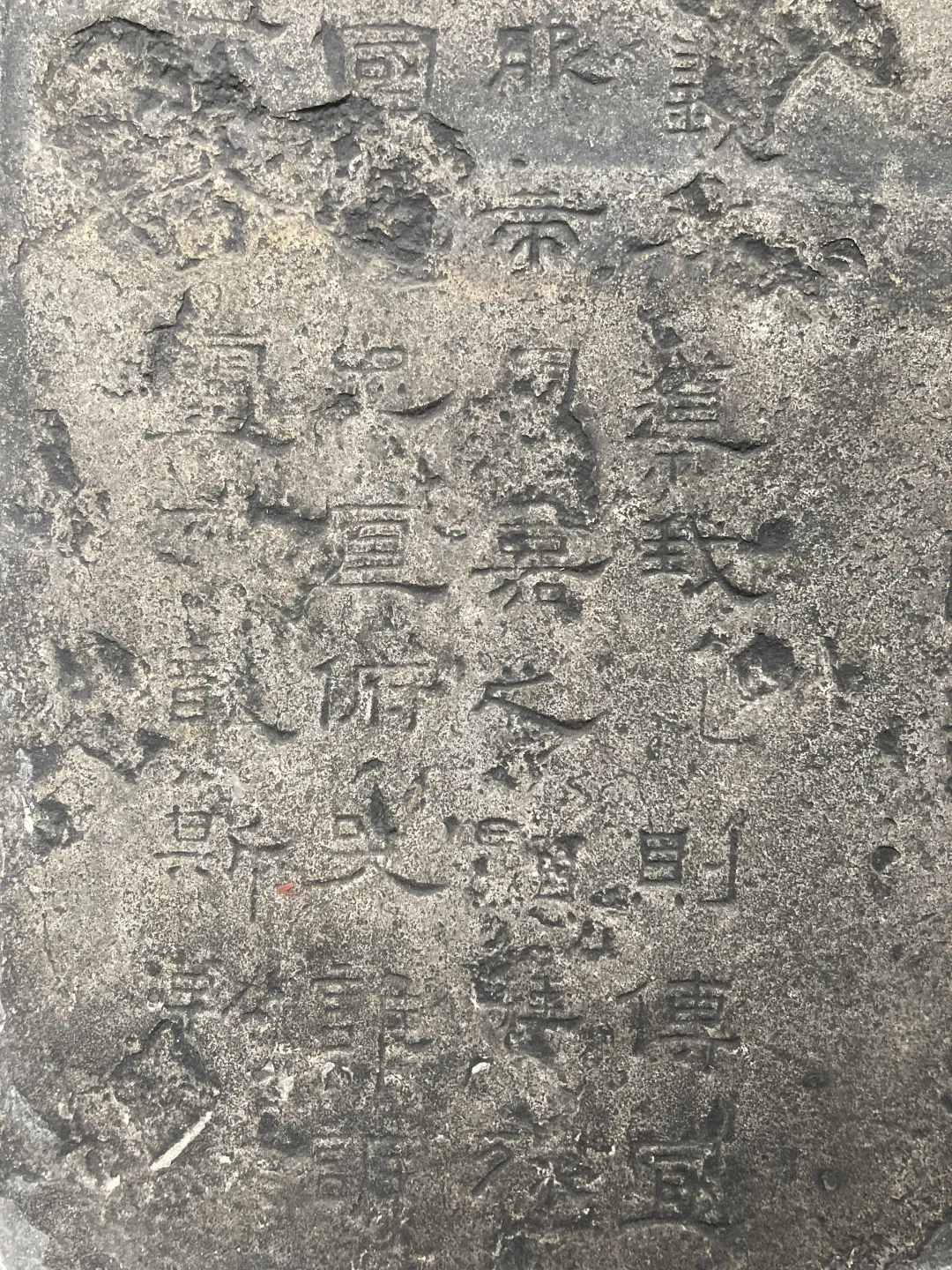

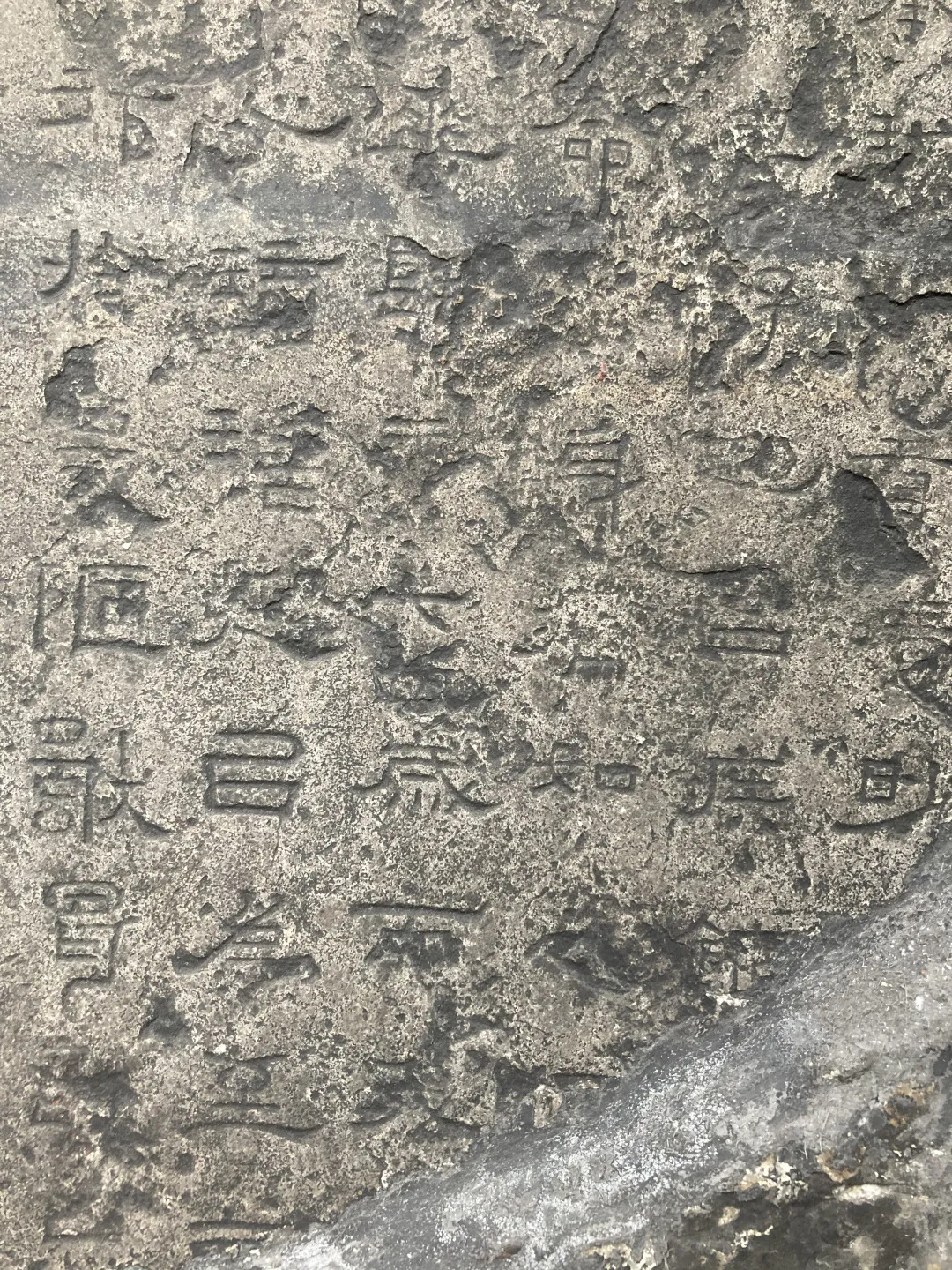

碑残高196cm,宽80cm,厚21cm,碑文共15行,每行19字,字径3cm。碑右下端残断,残断部分镶在汉碑室南侧的墙壁上,宽约48cm,高约20cm,现存19字,被称为“德字残石”,俗称“郑固残碑”。

原立于汉代任城县郑氏家族墓地(今济宁师范专科学校)。至宋代,碑尚完好。金元时期,碑被移入任城文庙,当时碑的右下端残断,残碑被土掩于地下,残断部分(“德字残石”)不知去向。清代雍正六年(1728年),济宁人李鲲(一作“李鹍”)在州学泮池左侧发现了残碑,遂移置于学宫。乾隆四十三年(1778年),定海人蓝嘉瑄在李鲲之子李东琪的协助下,将碑升高,将“德字残石”衔接于其下,使碑璧合。民国十八年(1929年),济宁县教育局局长王大恕在铁塔寺集资建房5间,将济宁文庙《郑固碑》等散置汉碑移入,名为“小金石馆”,俗称“汉碑室”。1985年,交由济宁市博物馆管理。

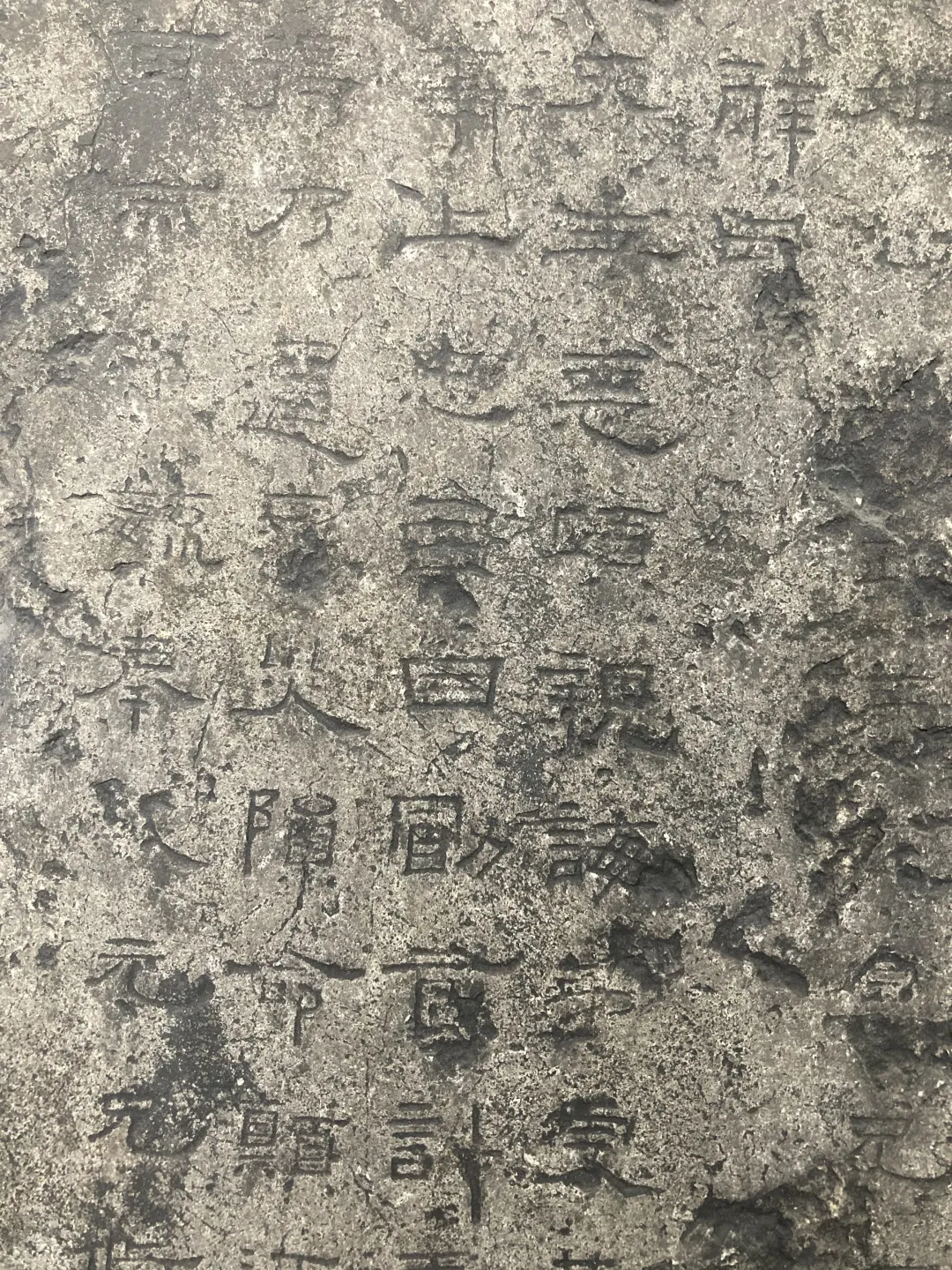

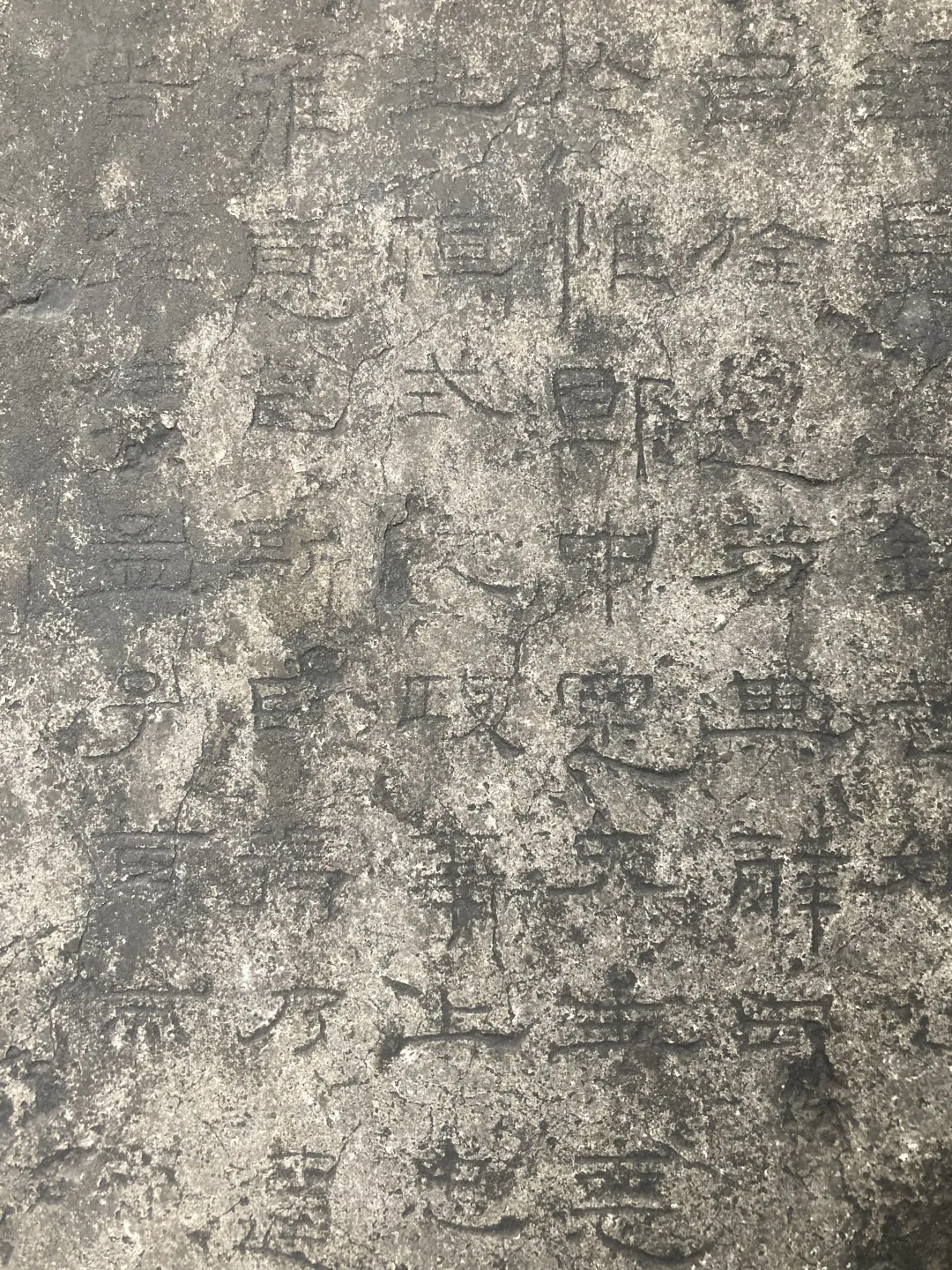

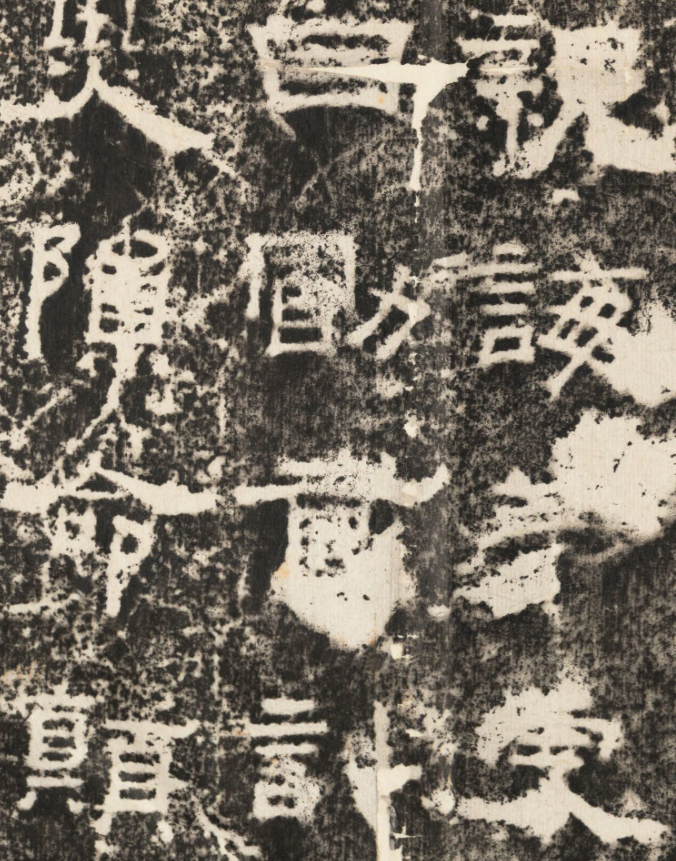

《郑固碑》是典型的成熟八分书形态,与《乙瑛碑》《礼器碑》《史晨碑》颇多相似,用笔藏收得当,波磔分明。结体方正中见活泼,平整中有险绝。章法则为一般汉碑样式,行列整齐,节奏韵律平缓。

清·万经《分隶偶存》:“笔法坚劲遒紧。”

清·翁方纲:“①密理与纵横兼之,此古隶第一,《礼器》第二,《乙瑛》第三,《孔宙》第四。②此汉隶之定品,推此意也。可以品定古今书法矣。③既见建武泉范,益得上追《岐鼓》,下量《化度》,与右军棐几原同。”

清·杨守敬《平碑记》:“是碑古健雅洁,在汉隶亦称杰作,尤少积气,《礼器》之亚也。”

清·康有为《广艺舟双楫》:“《杨叔恭》《郑固》端整古秀,其碑侧纵肆,姿意尤远,皆顽伯所自出也。”

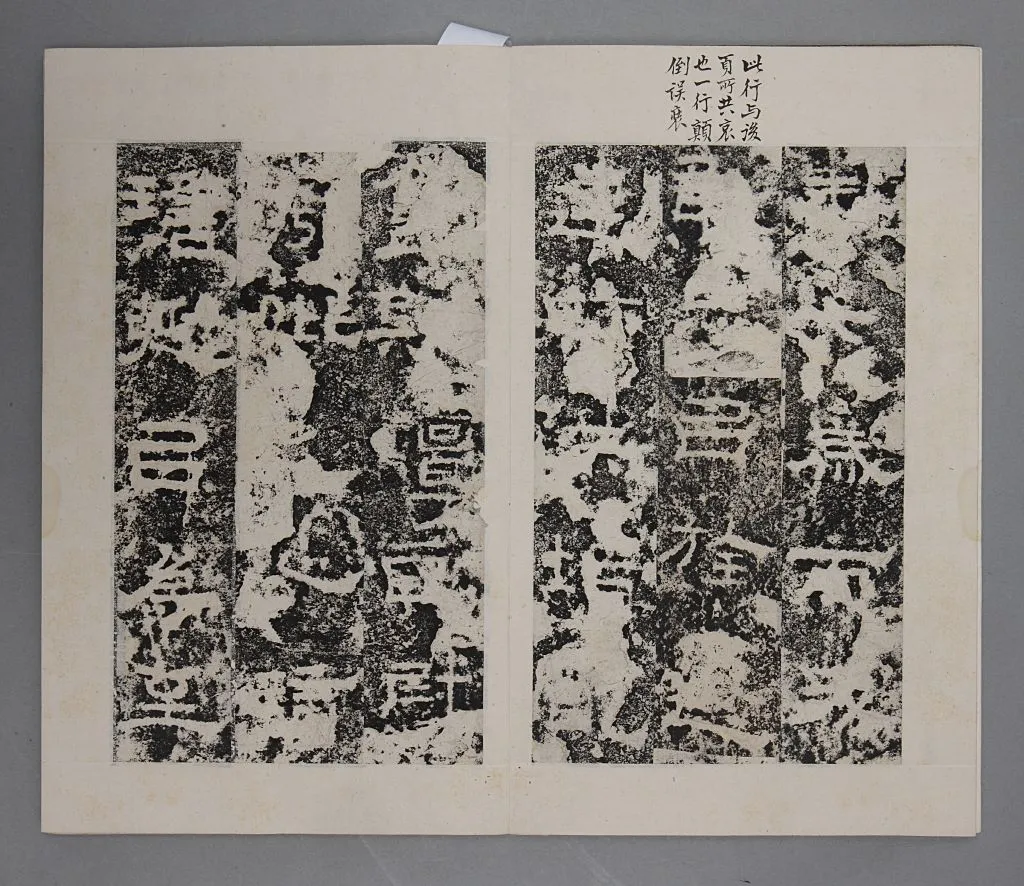

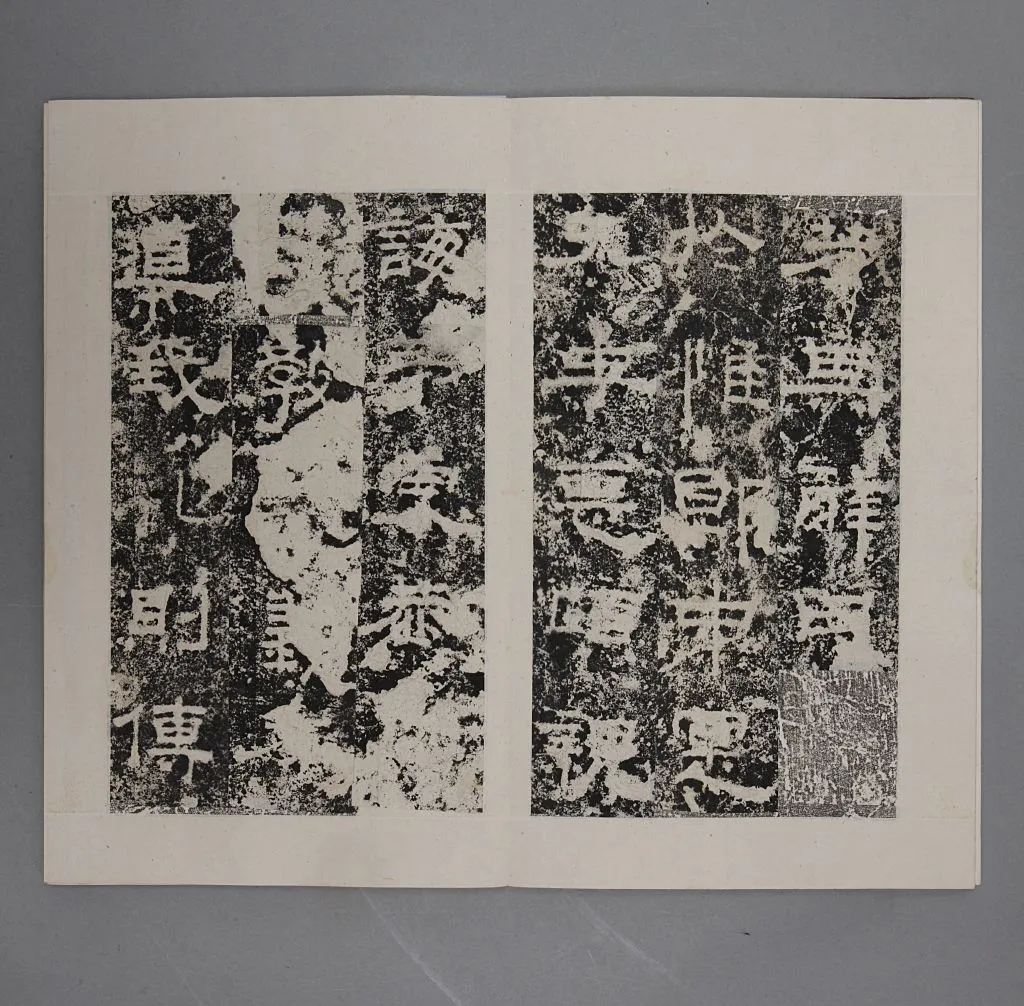

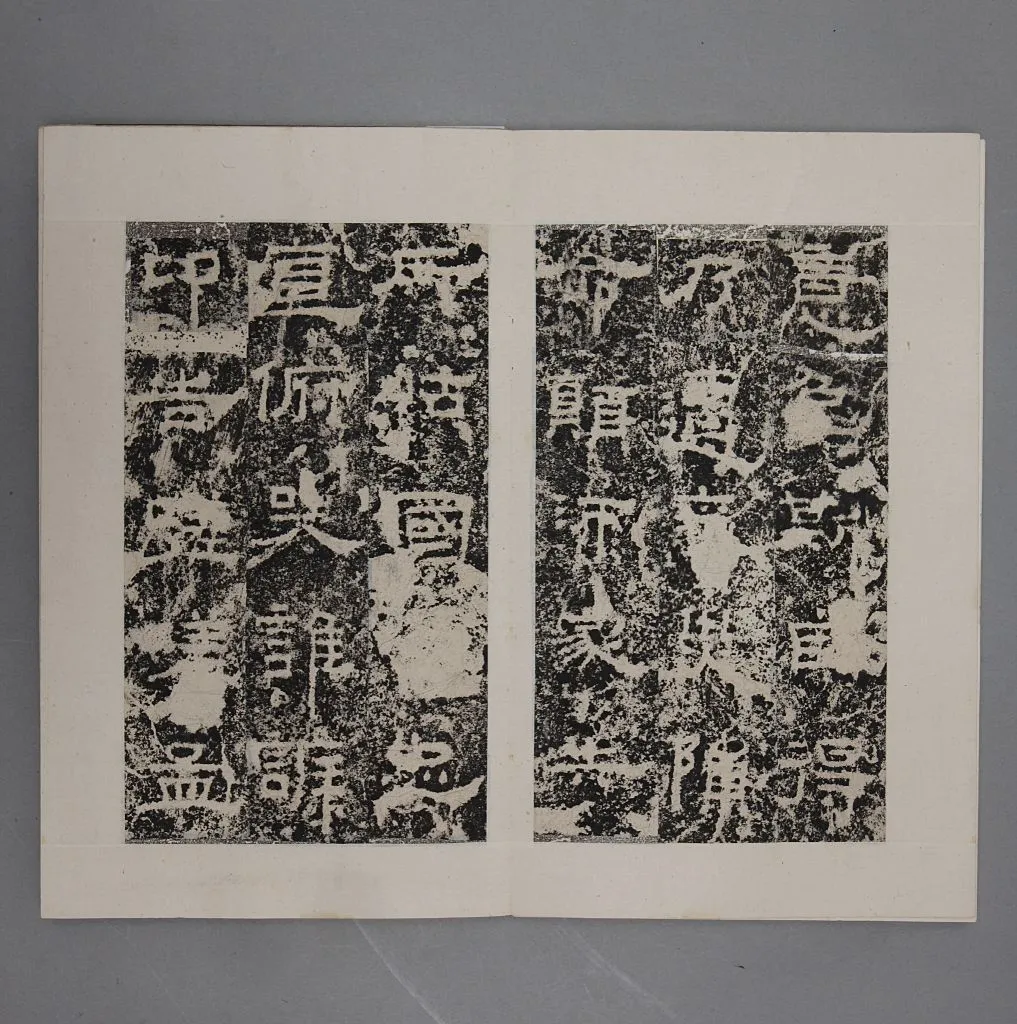

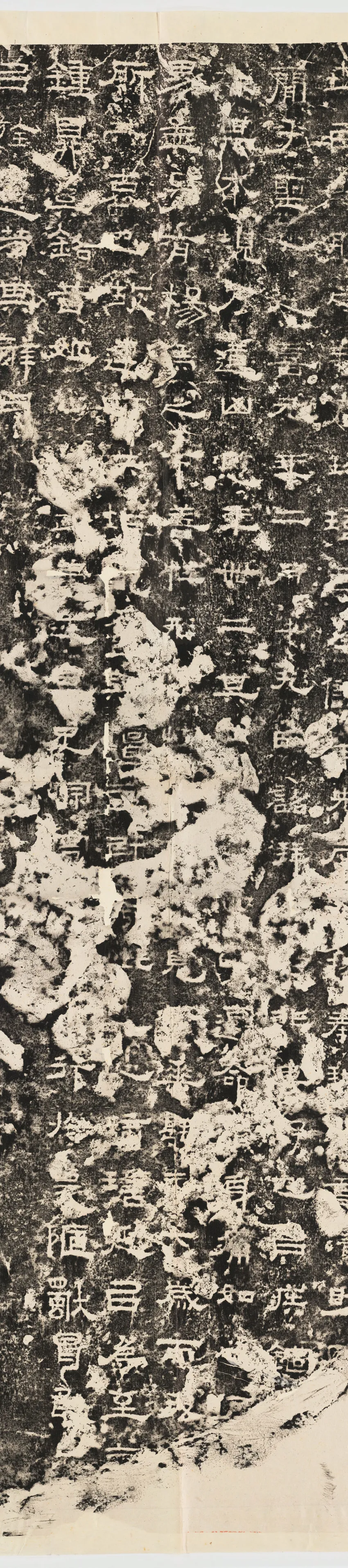

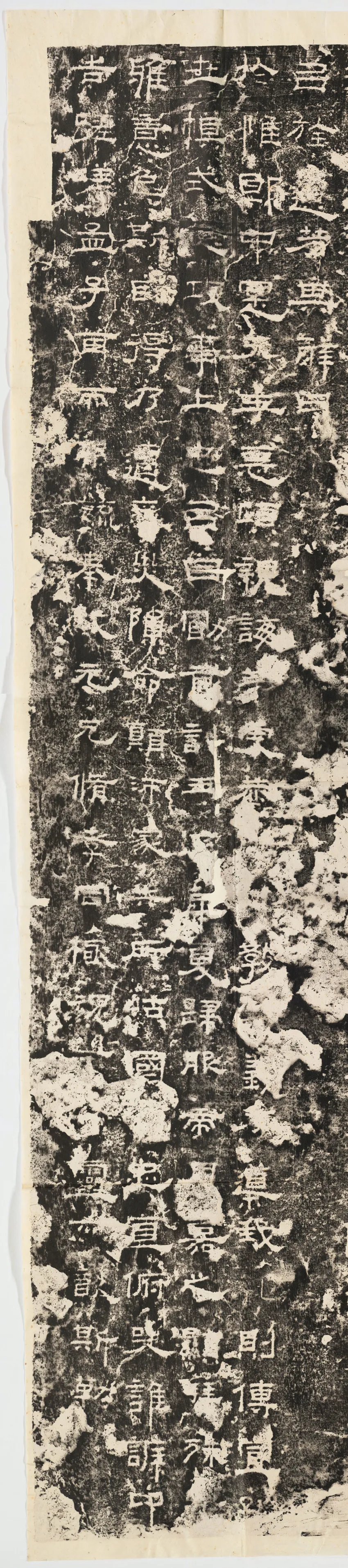

局部

【郑固碑】清末拓本,十三开,七行“命”字末笔已连石花。

碑立于汉延熹元年(158年)。字形扁阔,结体端严,点画多程式化。书风同《乙瑛碑》,亦是折锋使转,但奇丽稍逊。杨守敬《平碑记》云:“古健雅洁,在汉隶亦称杰作,尤少积气,《礼器》之亚也。”康有为《广艺舟双楫》云:“……《郑固》端整古秀,其碑侧纵肆,姿意尤远。”碑现藏山东济宁博物馆汉碑室。