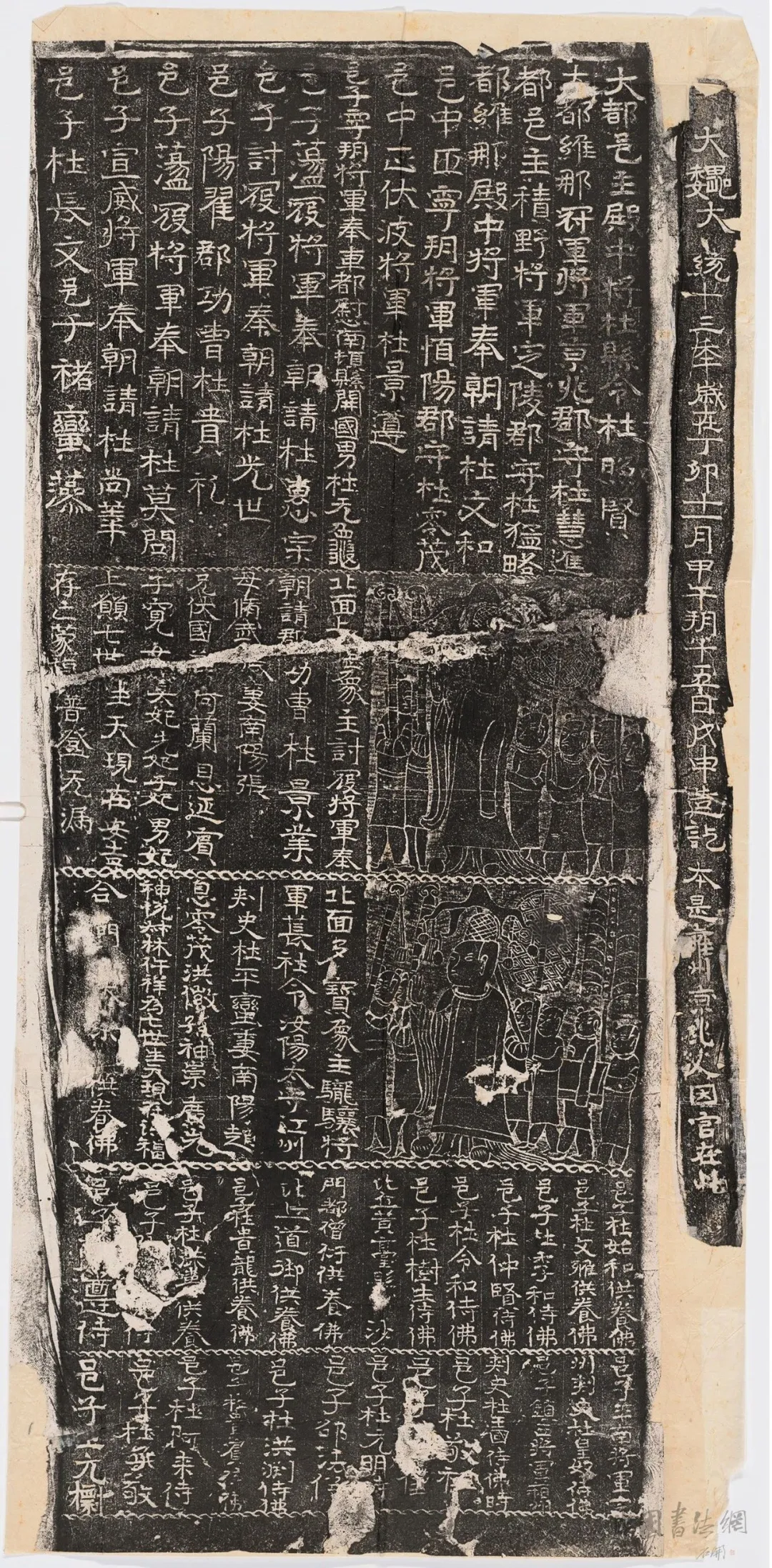

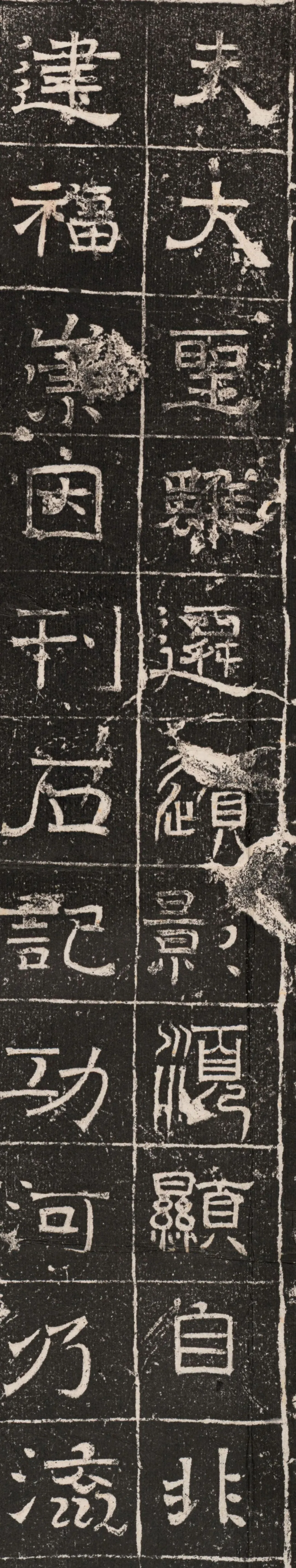

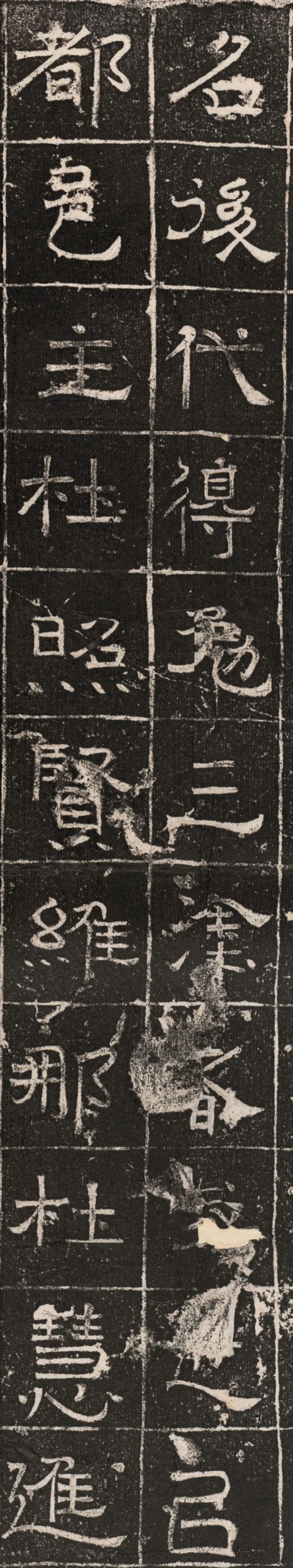

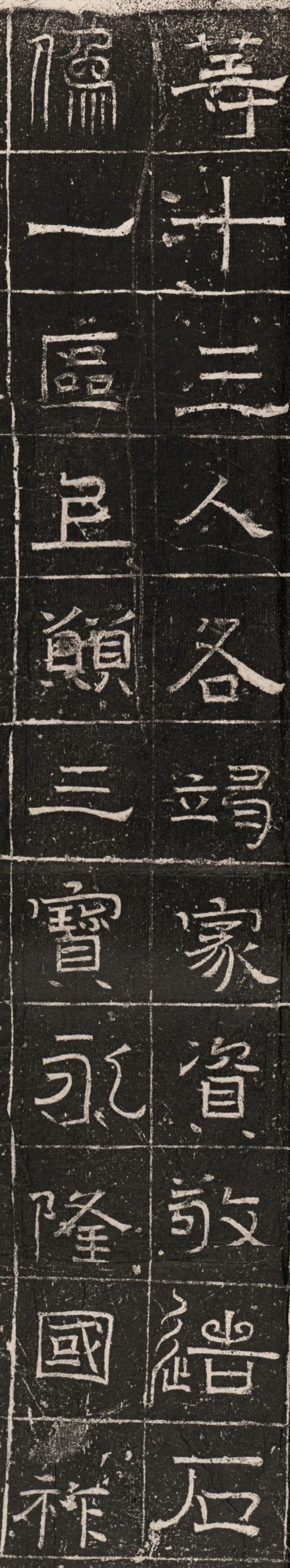

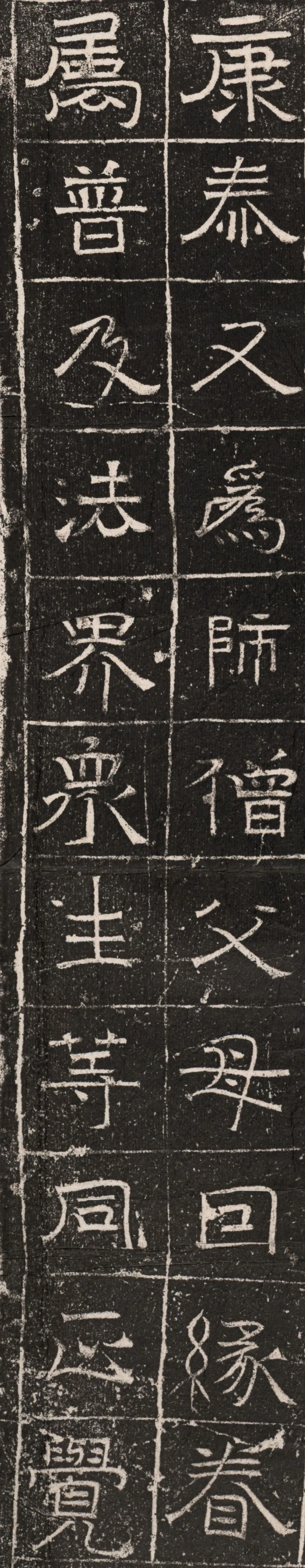

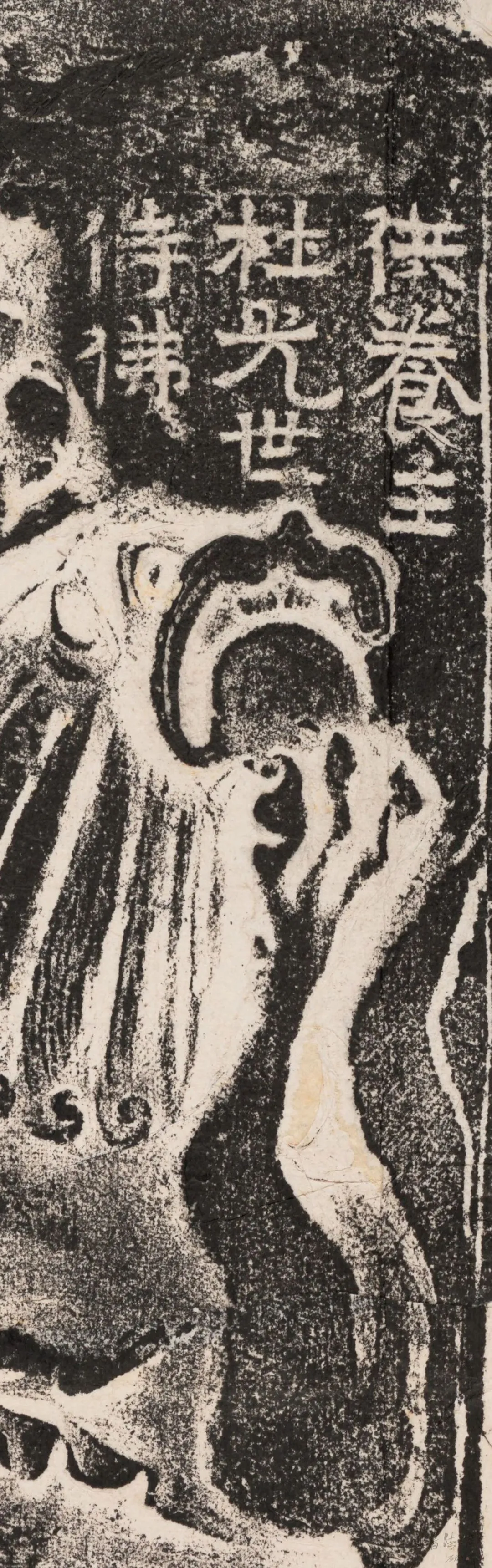

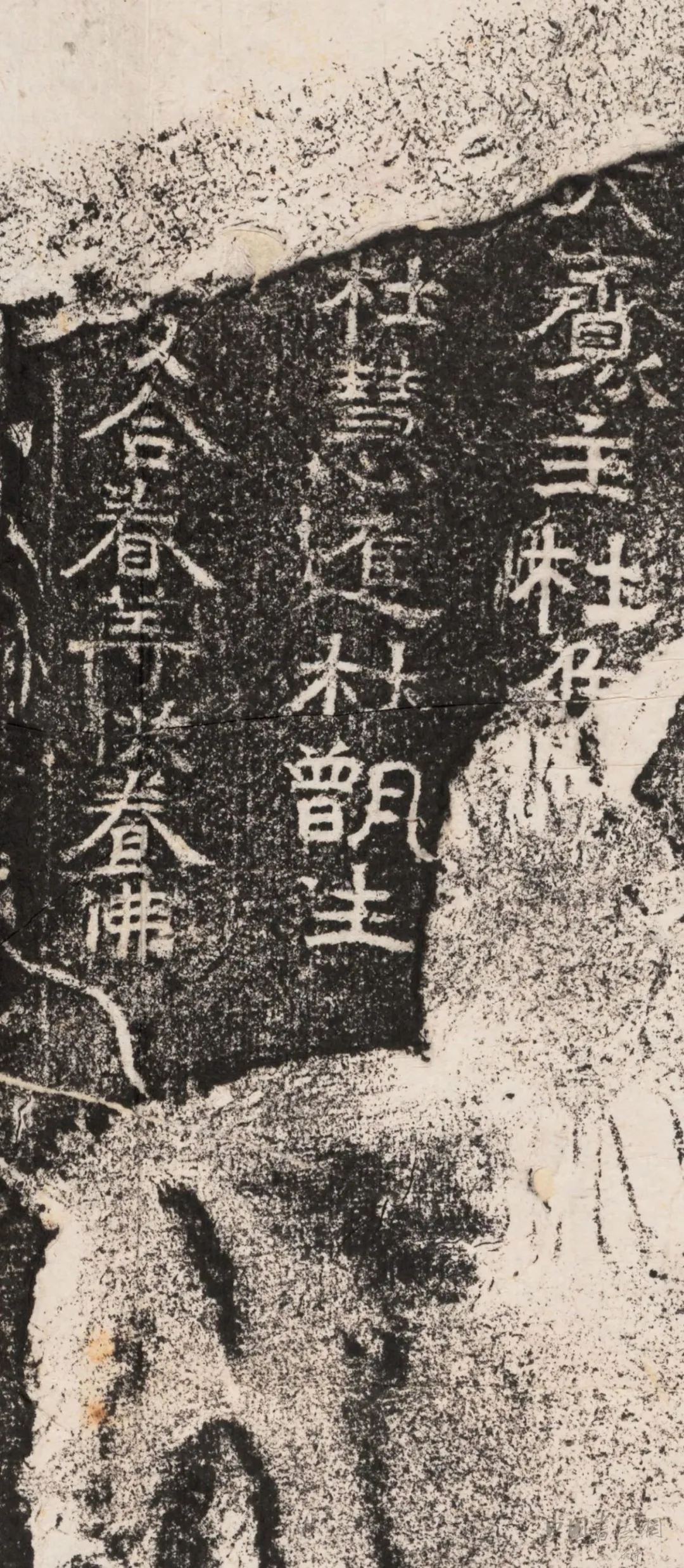

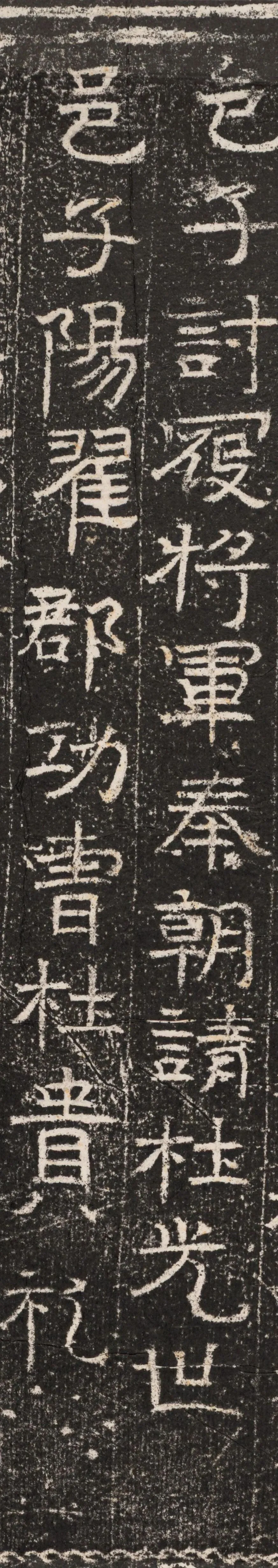

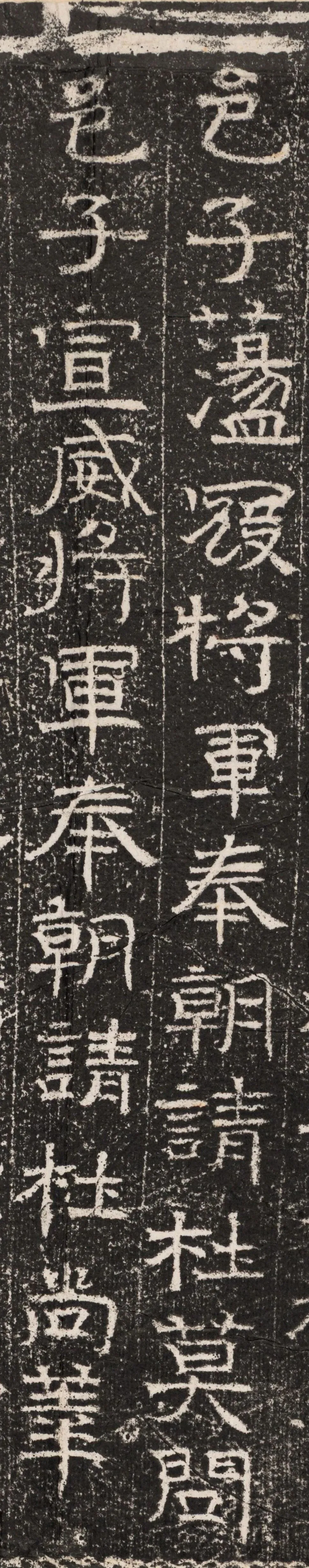

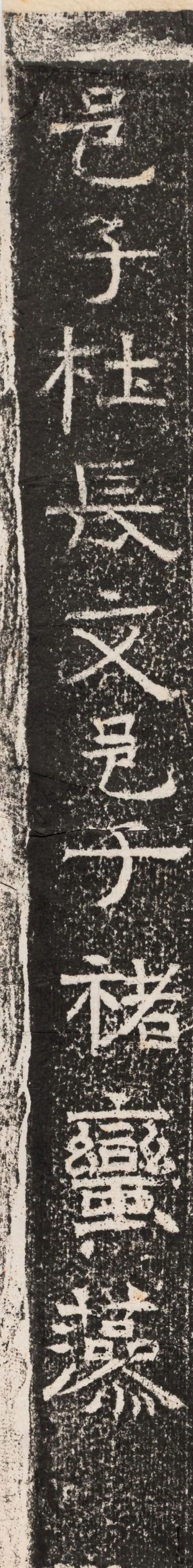

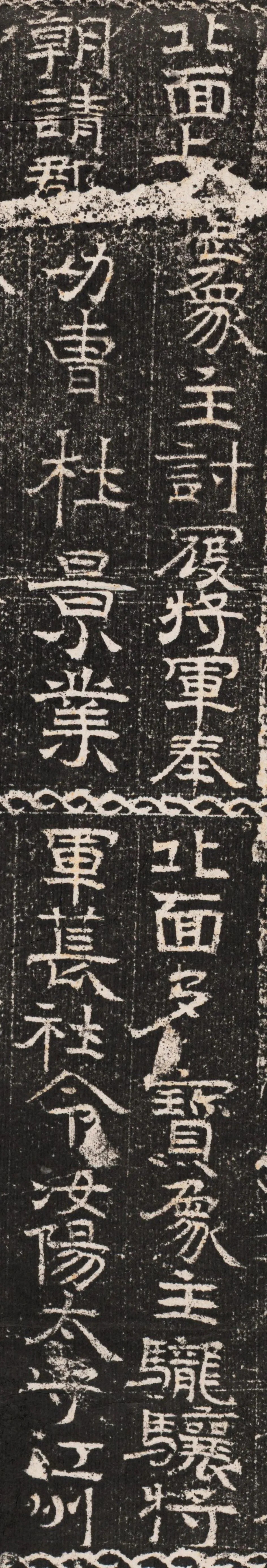

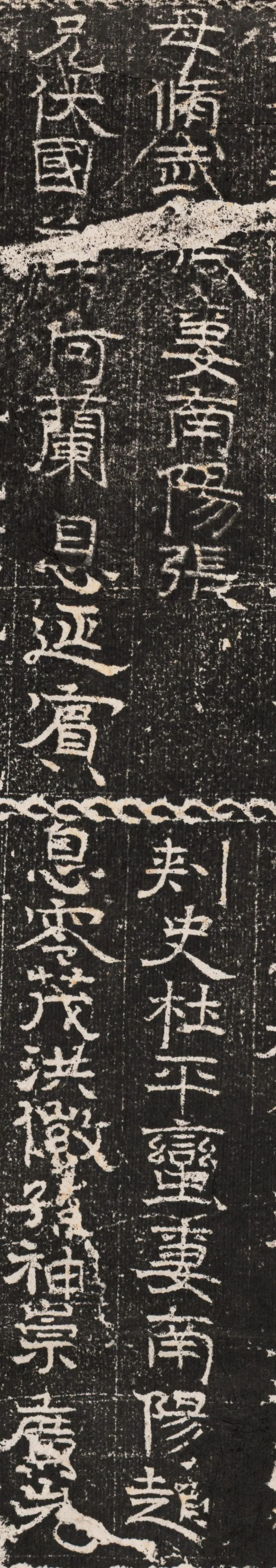

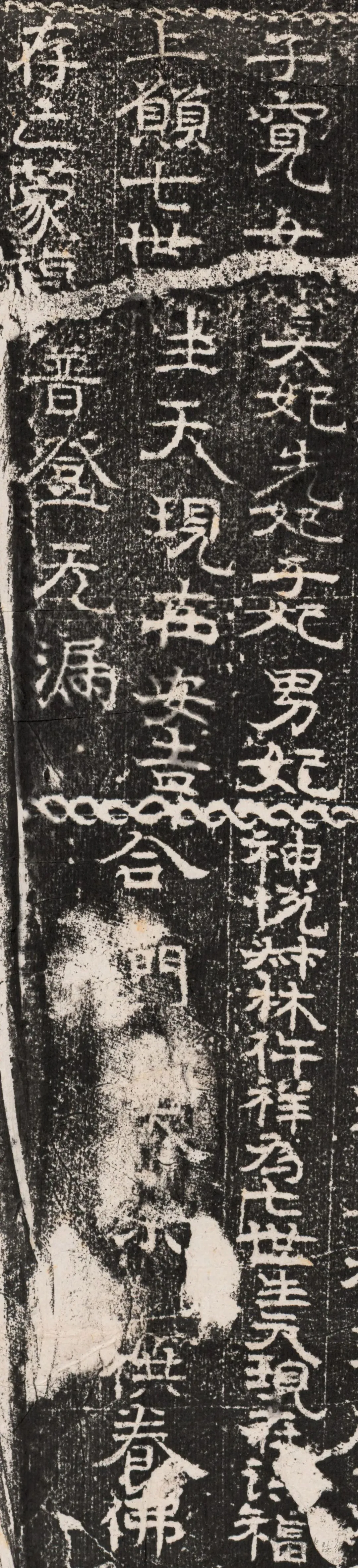

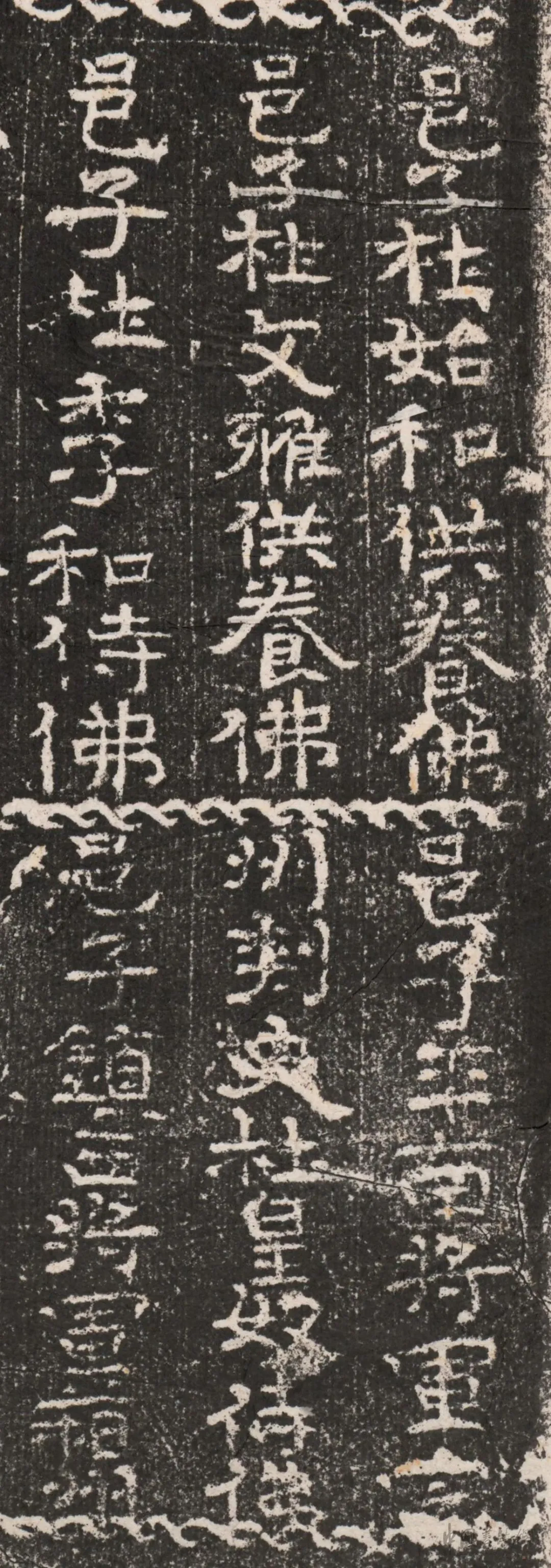

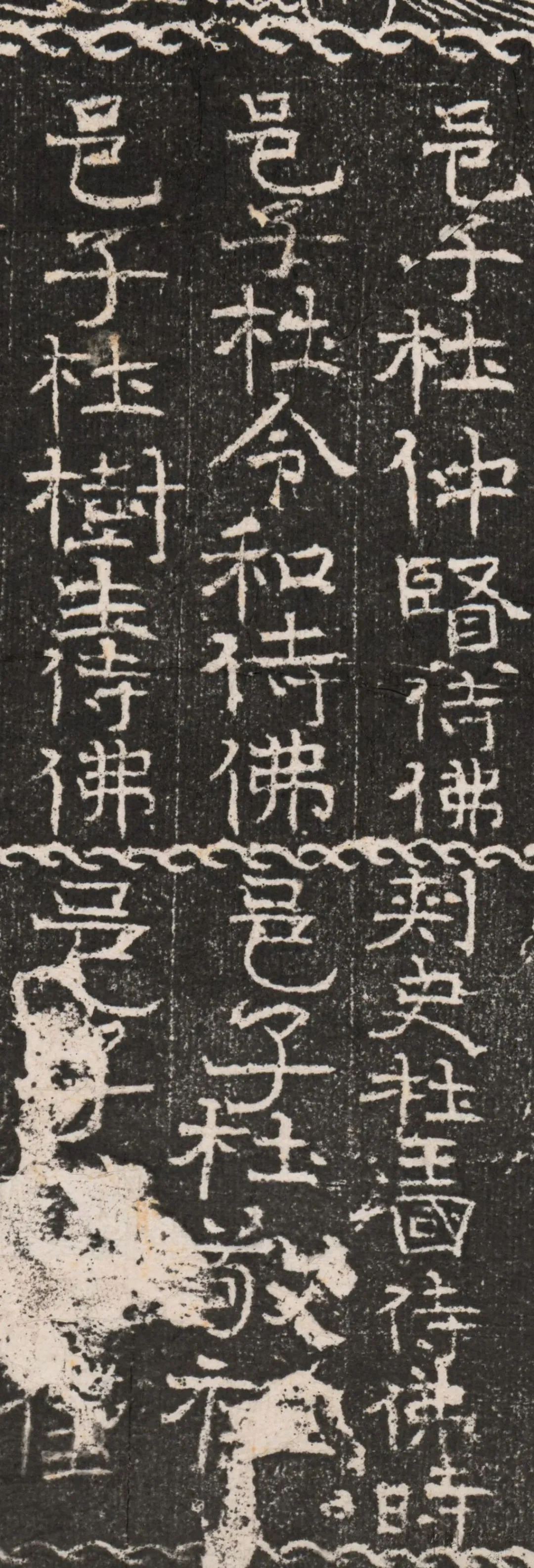

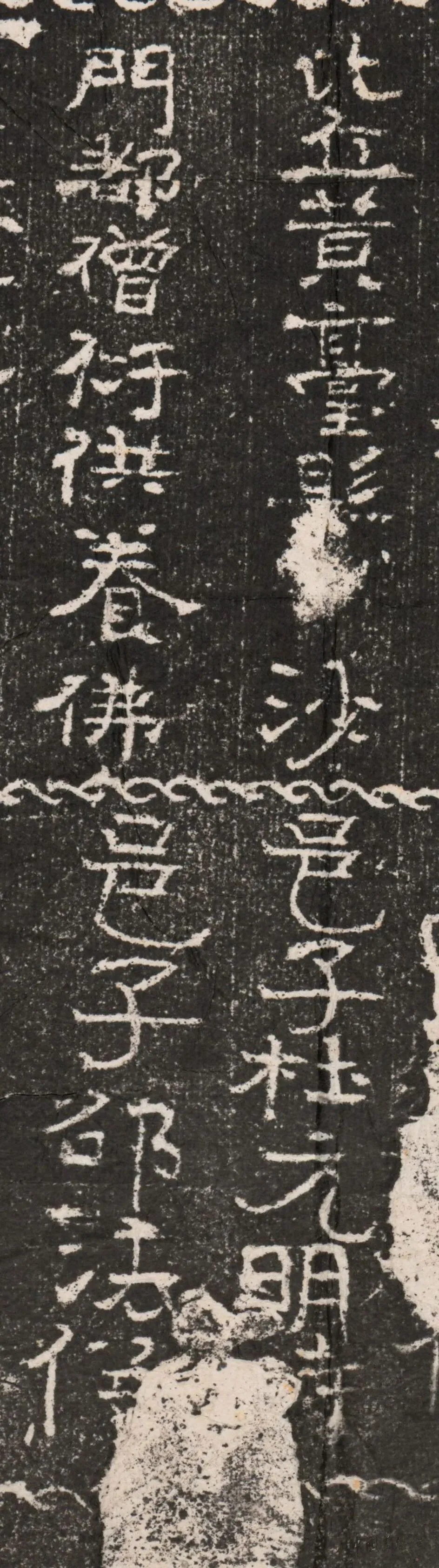

西魏杜照贤等十三人造像记

“振衣千仞岗,濯足万里流。”作书须有此气象。而其细心运意,则又如穿针者束线纳孔,毫厘有差,便不中窍。

造像记上,往往刻有供养人的姓名,有的仅由一人出资所造,有些则由数十、百人共同捐造,如《孙秋生等二百人造像释迦记》等,这些人名,大多会刻在造像上。曾任官职者,即使官职卑微,题名前多会缀述其职,如"前太守护军长史云阳伯"(《前太守护军长史云阳伯长猷等造弥勒像四躯记》);僧尼即冠以比丘、比丘尼、沙门、沙门统、沙弥、邑师(邑义之领导法师。所谓邑义乃地方之结社、集会组织)、门师等称,如"大比丘慧荣"(《大统寺大比丘慧荣造像记》);平民背景的男女信众,则自称佛弟子、清信士、清信女、优婆塞或优婆夷等;若属邑义成员,即加冠"邑主"、"邑子"、"邑老"等衔,如《杨大眼造像记》一开始即写道:"邑主仇池杨大眼",因而可知杨大眼在社会组织中的地位。透过这些人名,一则可看看当时、当地惯常取用之人名姓氏,二则姓名上的头衔、造像记所载之事迹,亦可补一般传世文献的不足,此外,亦可初步了解地方之结社的组织情形、推测参与人数多寡,甚若配合其他史料的研究,亦可能进一步了解这些社会组织的运作。

西魏杜照贤等十三人造像记.西魏大統13年原刻.原石四面刻, 陰、兩側題名, 此拓存陽、側兩面碑阳:45.04*92.13cm.碑侧:38.44X84.39Cm.

造像记,指各种宗教石窟、神龛等像的制作留下记录的文字。所谓"像"主要指基于宗教信仰而制作的崇拜对象。因此所谓的"造像记",就是指"制造这些像的题记"。因而这些文字在书写或镌刻之初,皆有相对应的宗教造像。就造像记的内容而言,大致包括造像之名称、造像时间、造像者身分、造像者、为谁造像、造像题材、祈愿内容等。祈愿内容中,经常包含关于此尊造像之宗教意义与造像动机。祈愿结尾,则以"颂"、"辞"的形式,重复记述题记的主要内容。透过对这些造像记内容细节的分析、归纳,我们或常可从中找到造像当时的相关具体资料,如造像背景、造像者身分、造像者的社会地位等,搭配其他的文献材料加以推测、判断之后,当可让我们对造像本身、造像时代、甚或造像当时的社会脉络等,有更深入的认识。