弘仁(1610-1663),俗姓江,名韬,出生于安徽歙县江家坞。江家原为当地望族,但江韬幼年父亲亡故,家道中落,与母亲相依为命。江韬侍母至孝,王泰徵在《渐江和尚传》中记载其为母亲“负米行三十里,不逮期,欲赴练江死”,也曾在母亲去世后,为偿还丧葬费用而劳累成疾,言“不以我凯风寒泉累人也”,气节之高可见一斑。年轻的江韬,家境可谓十分清贫,以抄书、卖薪、担水等维持生计,度日已然艰难,但其心有抱负,没有条件学习就创造条件,曾抄写文章于手掌、反复诵读,当时也拜本地名师汪无涯名下,研习四书五经,准备科考。

但是,其三十五岁那年,清军攻入徽州,徽州失守,作为抗清志士的江韬以满腔悲愤“自负卷轴,偕其师入闽”,可他们转投的福建唐王政权如昙花一现,迅速陷落。先后失去父亲、失去母亲、失去故国。不管是哪个意义上来说,此时的江韬都没有家了。抗清失败后,随着躲入武夷深山,他的入仕梦想彻底破灭,他的民族气节也不允许他对新生的清朝有任何妥协。此后的江韬不再有任何科举的尝试,也终身未婚。皈依佛教似乎成为唯一的选择——1647年,三十七岁的江韬削发为僧,拜于古航禅师。自此,他不再是江韬,而成为我们熟悉的清初僧人弘仁,以无智为字,也即无执,号渐江,别号梅花古衲。他在武夷山度过了近四年。遁入空门的弘仁对于禅事好似并不热衷,削发于其更多为明志。四年间他时常徘徊漫游诸峰间,坐卧云茵霞褥,聆听流泉飞瀑,陶情山水,寄趣书画,与内心的悲愤和沉郁斗争。也自喻为同样负有民族气节的南宋诗人郑所南,吟啸终日,寄托亡明之哀思。

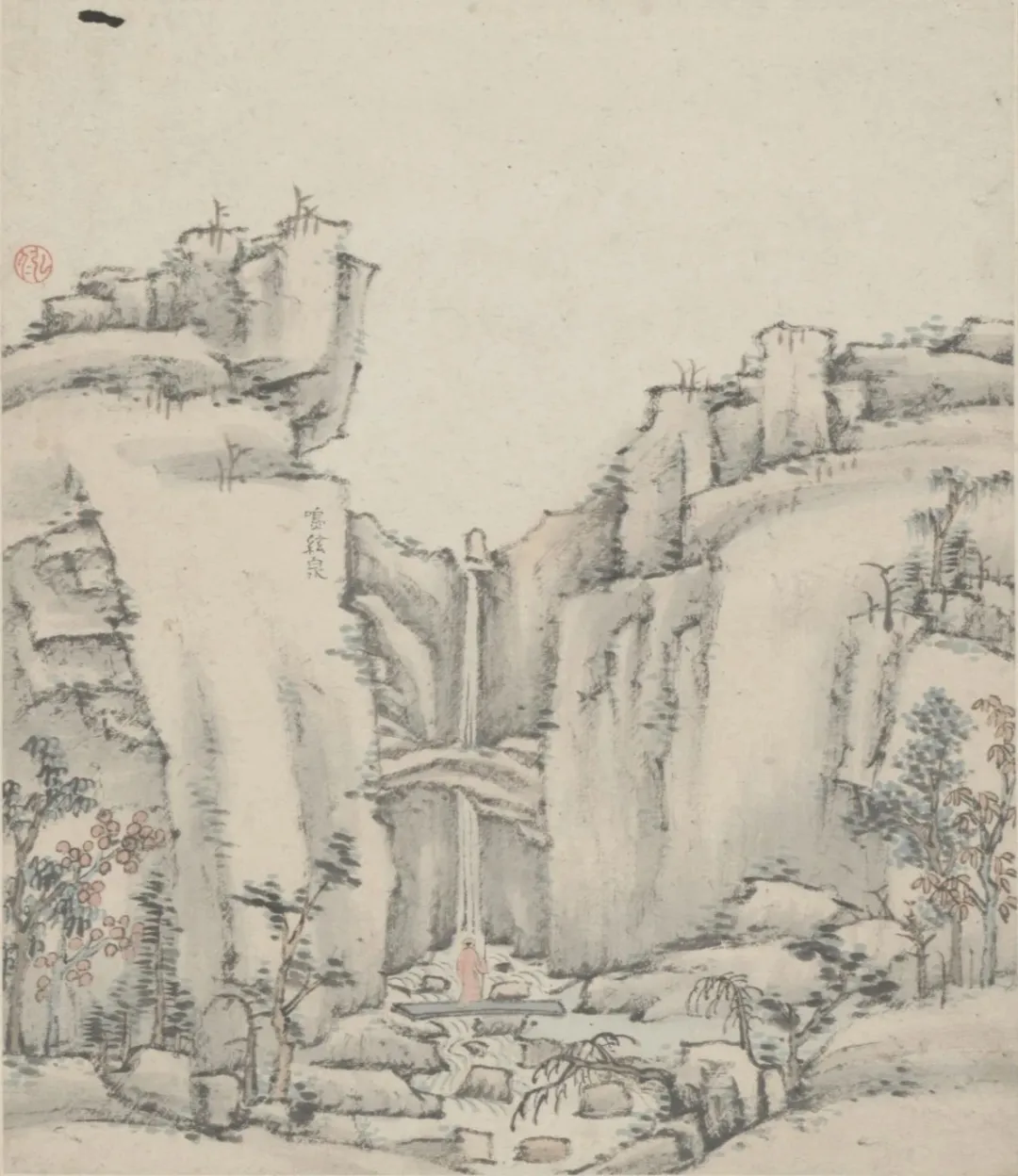

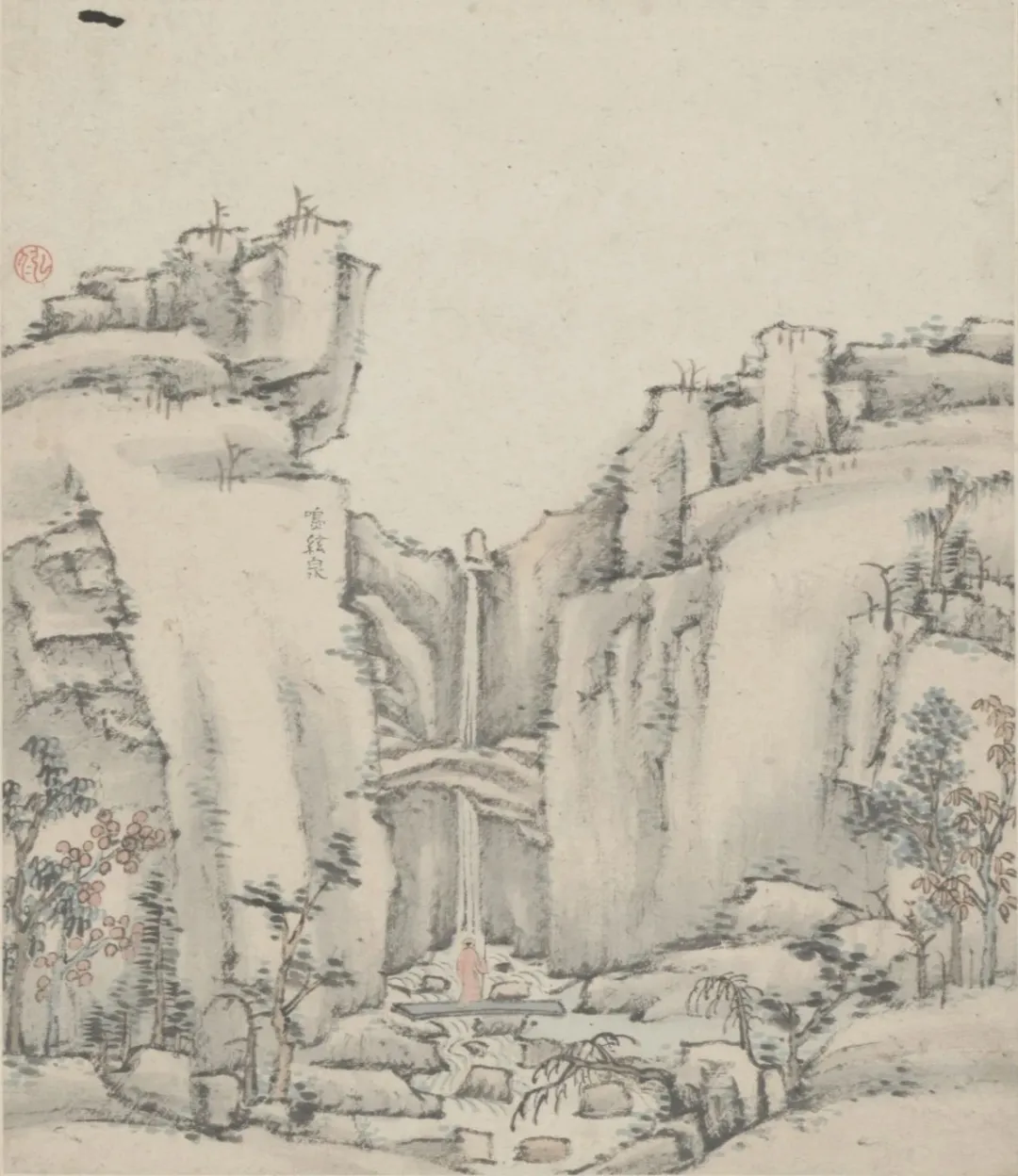

清·弘仁《黄山图册》·云门峰

在远离家乡的武夷深山,有记载弘仁曾“不识盐味且一年”,但幸好有山水,幸好有绘画——“其于画则儿时好之,凡晋唐宋元真迹所归,师必谋一见也”——自幼对绘画的热爱在他的命运转折点拉了他一把。这四年,于弘仁来讲,是走投无路而逃离的四年,也是重整人生以疗愈的四年。

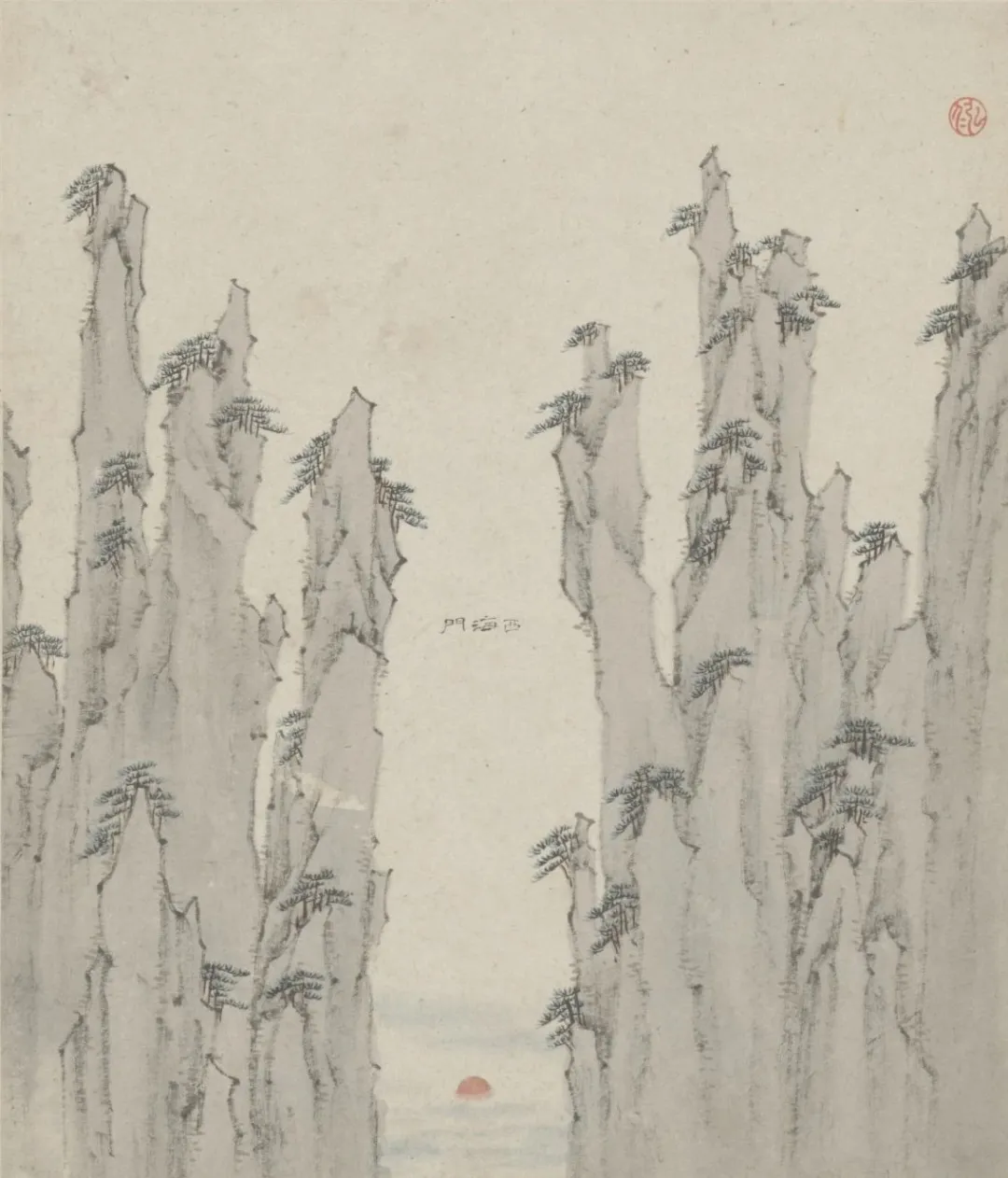

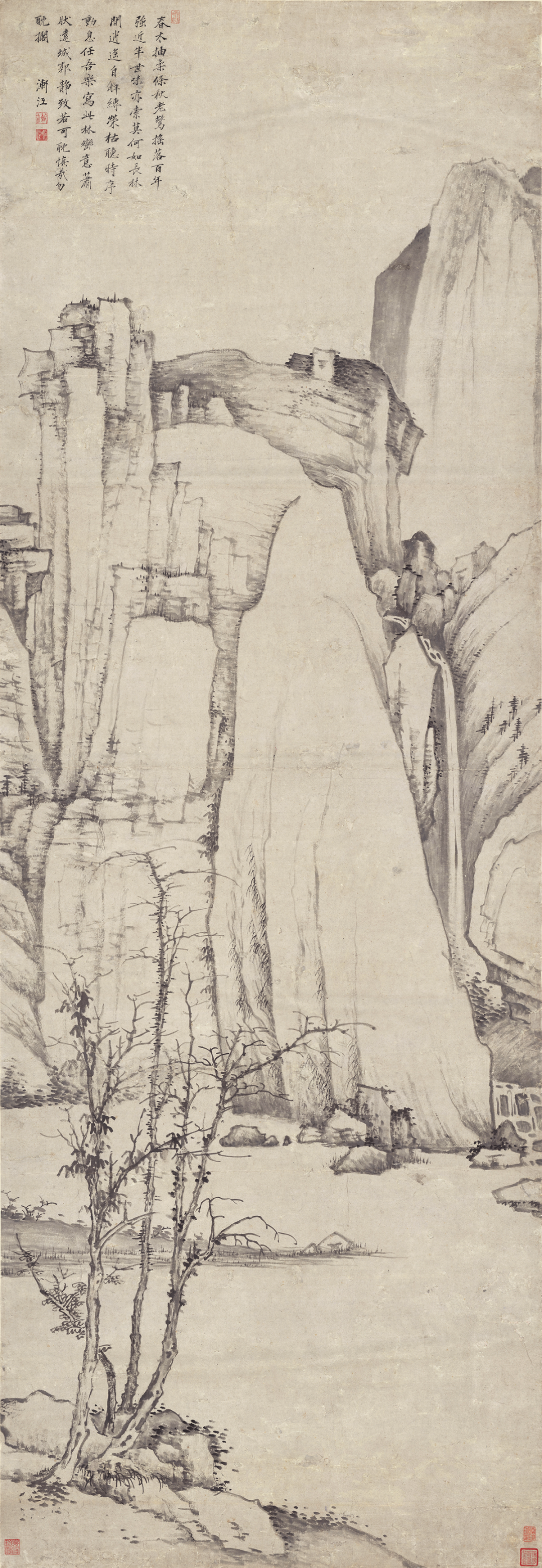

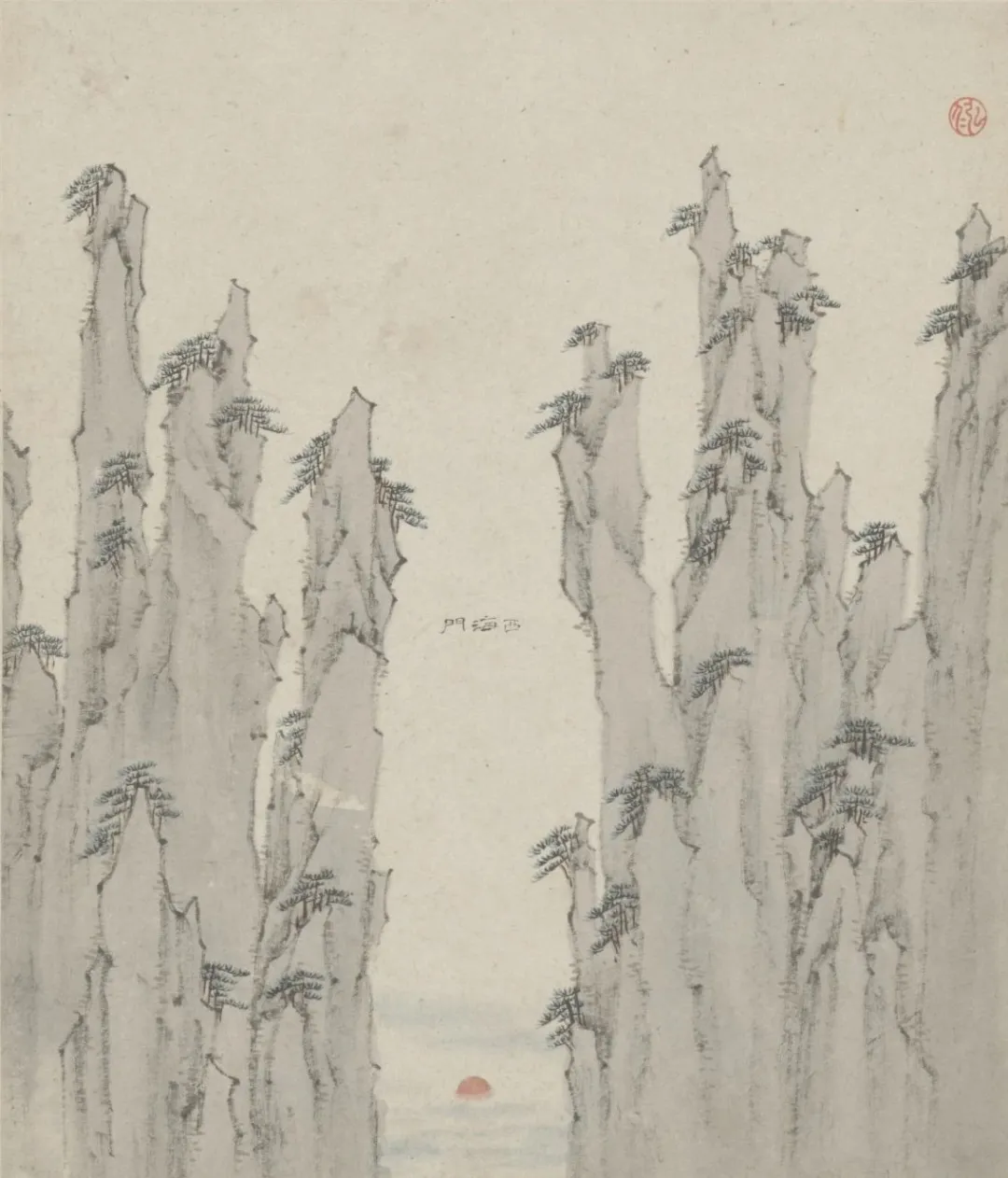

清·弘仁《黄山图册》·西海门

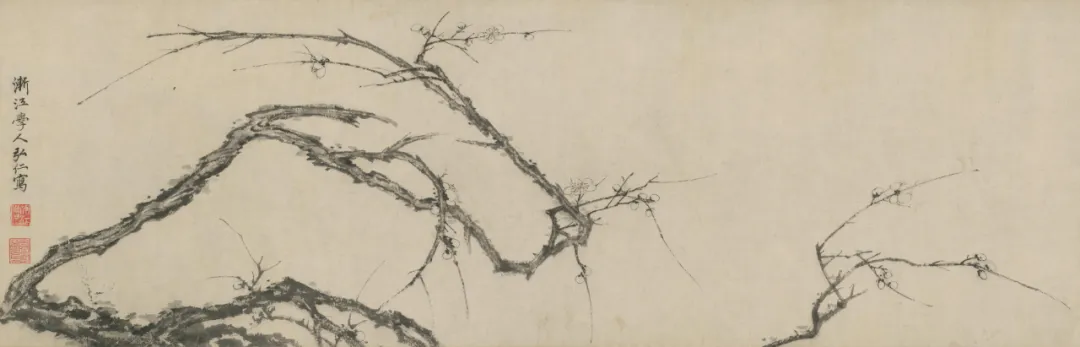

1649年,即将四十岁的弘仁回到家乡。此后,他的活动集中在安徽、江苏一带,多次寻山涉泽,足迹遍至歙县、宣城、芜湖、丰溪、南京、休宁、鄱阳、扬州、杭州、庐山等地,但他尤其偏爱黄山。归家后,几乎每年都会登临黄山,“渐公自幔亭归黄山,往来云谷、慈光间又十余年”。黄山,正是他找到的精神家园。“(渐江)常栖静黄山,杖履所径,辄作一小图,层峦耸秀,淡远萧疏,悉备诸家体制,有超然尘外之趣味。”——慈光寺僧弘眉《黄山志》

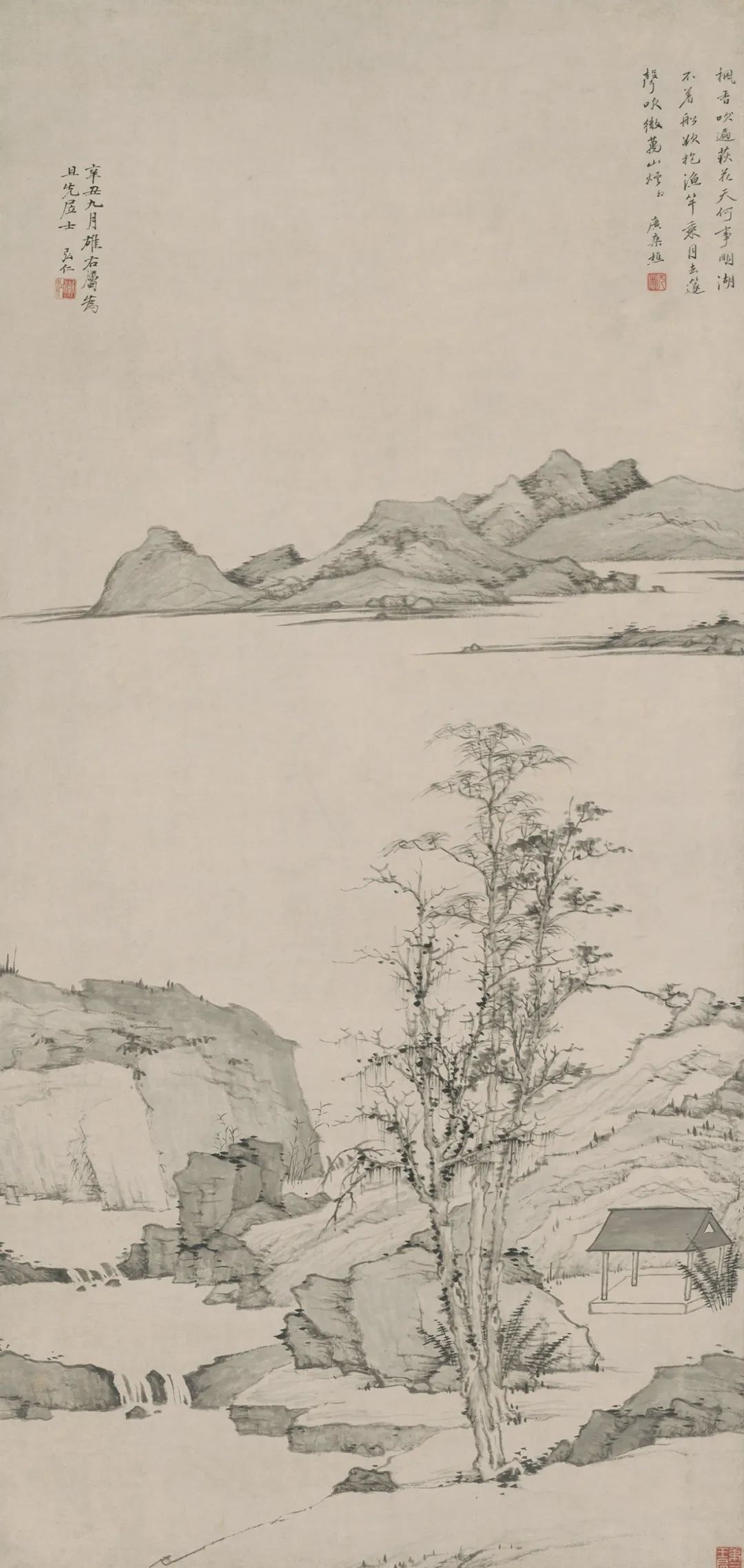

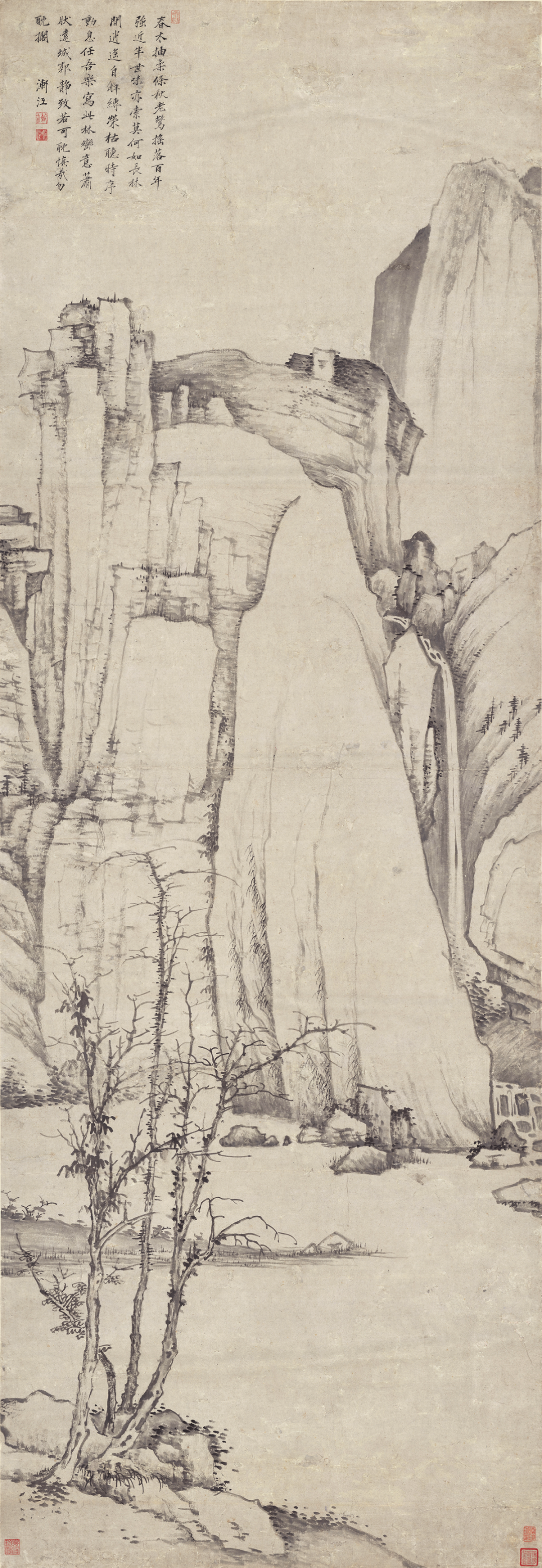

清·弘仁《黄山图册》·天都峰

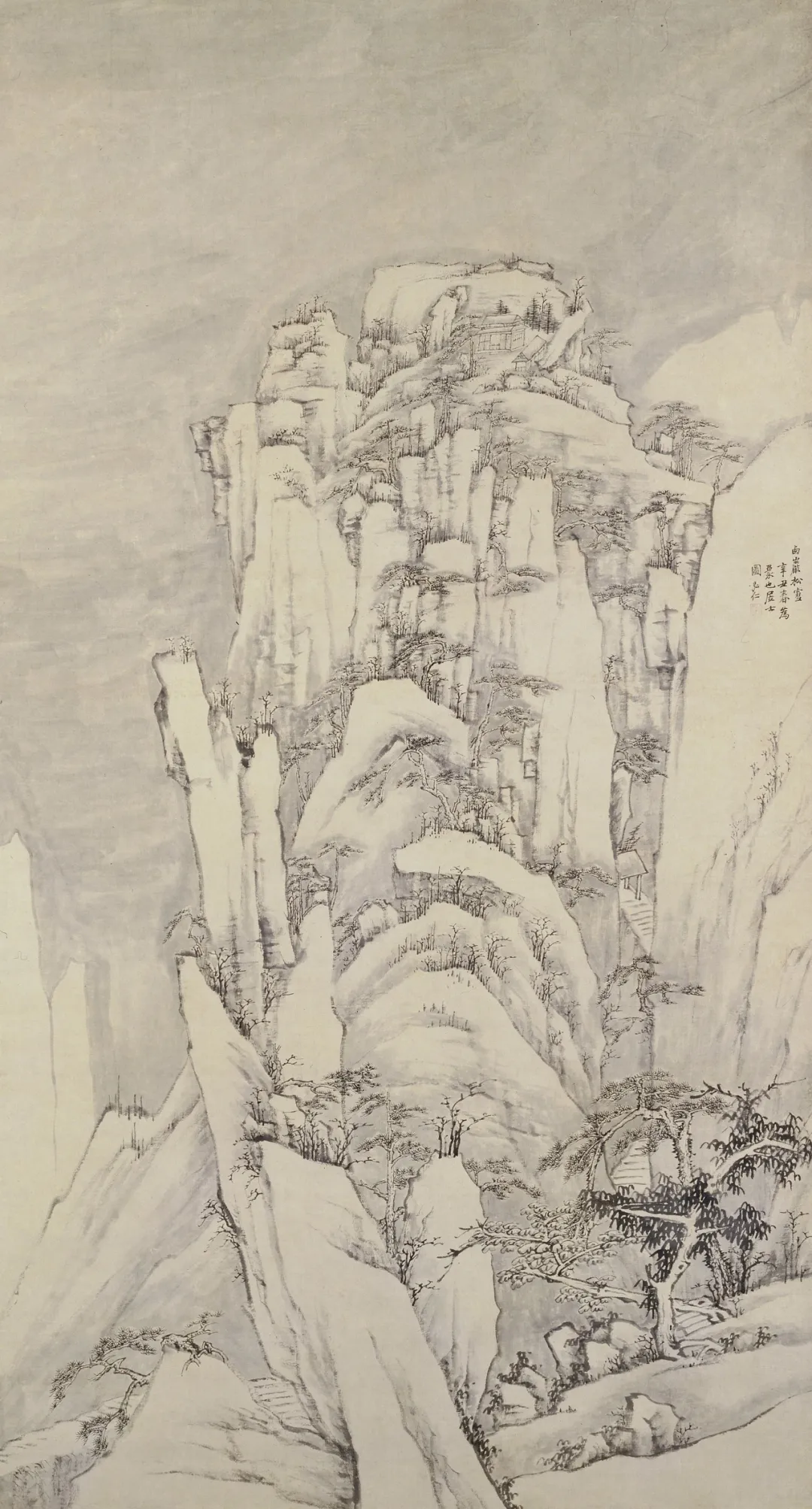

大约在1656年,46岁的弘仁创作了一套《黄山图》册,60开,每一幅作品都题写了黄山胜景的地名,有天都峰、莲花庵、小心坡、观音岩、一线天、光明顶、白龙潭、慈光寺、文殊院、桃花沟等。60张作品,几乎一图一法,其灵感正来自于弘仁对黄山实景的考察,甚至深入无人之境,以眼见为依据,融情感于笔端绘制而成。他对于自然山川是以顶礼膜拜的狂热之情投入其间的——“寻山涉泽,冒险攀跻,屐齿所经,半是猿鸟未窥之境。常以凌晨而出,尽酉始归,风雪回环,一无所避。”“挂瓢曳杖,憩无恒榻。每寻幽胜,则挟汤口聋叟负砚以行。或长日静坐守潭,或月夜孤啸危岫。倦归则键关画被,欹枕苦吟,或数日不出。”

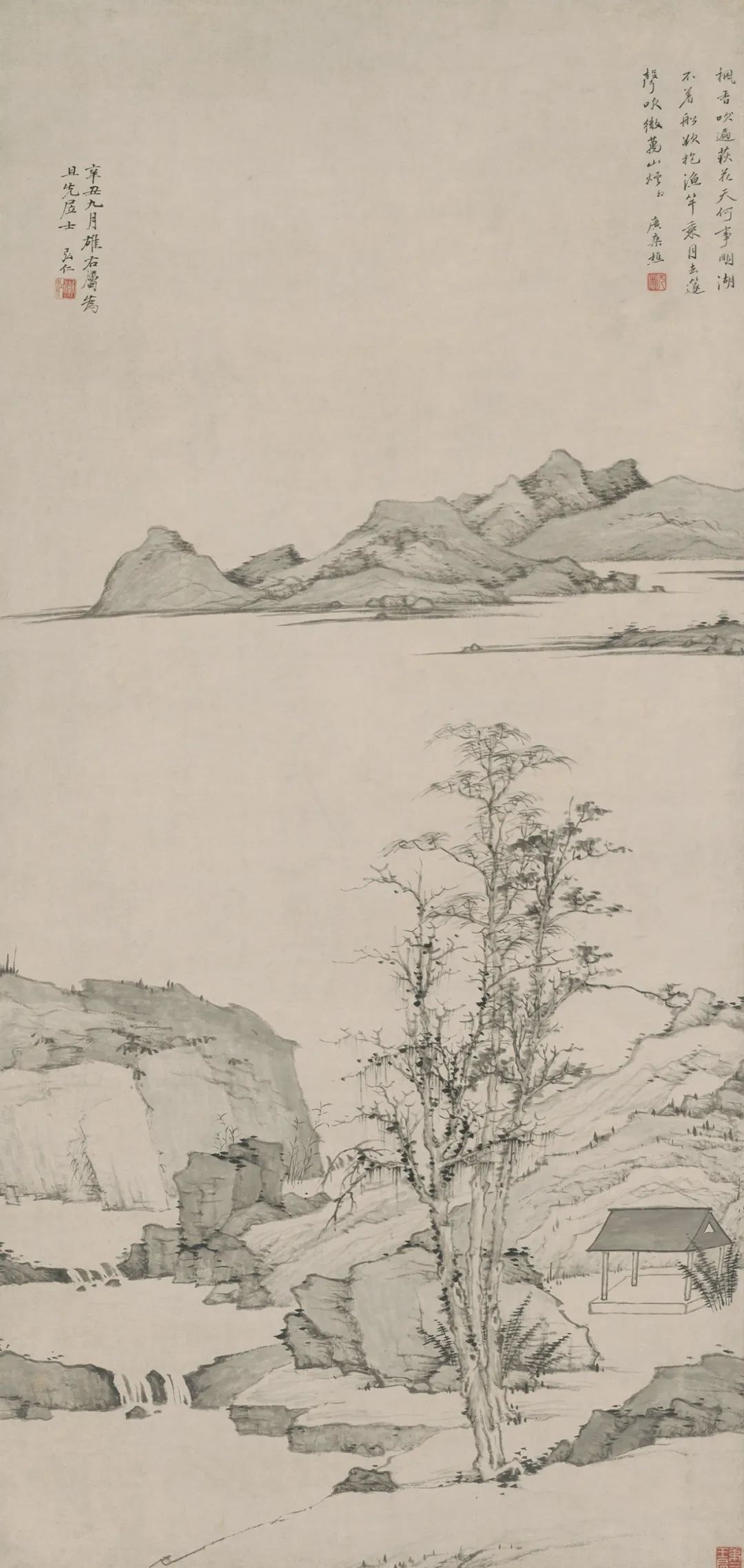

黄山也是梅清的精神家园。但他们的黄山是不一样的。梅清的黄山是浪漫、是洒脱、是飘逸,像一位仙子,生活在一个奇幻瑰丽的世界,自由且快乐。但是,弘仁的黄山是凝固的,坚实的,即使是画面的留白,似乎也被按下暂停键,一切都变得平静,就像弘仁曾在一套应连茹居士委托所作的册页中题诗所道:这是一首来自明代大师沈周的诗作,但完美应和了弘仁的心境。他的心已经远离喧嚣,寻到了安放之地,一切尘埃落定。一生未应科举,隐居田园、吟诗作对的沈周或许是弘仁想象中的另一个自己,只是弘仁的平静更多一种矛盾与挣扎。

沈周的生活或有波折,但他的一生富足、简单、安逸且平和,这是他的家境与人生际遇所给予的底气。可是弘仁不同,幼时艰贫的生活为他的一生奠定了基调,或许他还曾背负重振家族荣耀的责任,作为一个有志气的文人,故国陷落也成为永远无法抚平的伤痛。他的人生在三十五岁被强硬地切断,抗清的挣扎仿若历史车轮碾过的小石子。他只是被逼迫退到了一片寂静之地。弘仁的静还是一种冷寂的静。弘仁曾模仿倪瓒的绘画,他自己说道“倪迂笔墨予家宝,岁岁焚香供作师”,例如《仿倪山水图》便体现出云林的构图与笔意。他和倪瓒在心灵上是有相通之处的——都曾困于时局,也终隐于山川。但弘仁还是弘仁,他不仅仅是寂静的、空灵的,他的笔下总有一些难掩的哀痛,他的寂静是冷寂,他的空灵是荒寒。

他的线条横竖分明,比倪瓒的折带皴更为清晰刚直,顿挫也更加明显,一笔又一笔代他诉说人生经历的骨感与伶仃——丧父丧母、故国不可阻挡地陷落,归隐山川看似自由,却难解内心的孤寂与无助。在他诸多题于画上的诗文中,我们可以看到心如止水之下是难解的寂寥,笔墨的泠然只是代替脆弱的内心多一些坚强罢了:弘仁给自己找到的世界是幽静、疏离的。看弘仁的画,仿佛有一层稀薄的空气笼罩在画面,一切凝滞不动,除了弘仁自己,没有人可以在他的山水中或游、或居。但在这片自己创造的山水世界中,他可以自给自足。不断失去的弘仁,也最终寻到了心灵的归处。“墓上种梅为绝胜事,归卧竹根之日,尚有清香万斛,濯魄冰壶,何必返魂香也?”——弘仁但绝非沉浸于悲伤可造就一代大师,弘仁的生命,依旧是生机勃勃的。有学者提出弘仁抗清失败后,没有以身殉国,而是选择活下来,此时他的遗民身份既是他不愿苟活的枷锁,也是他不愿苟死的生命选择,他从未将自己的选择权完全交给命运。

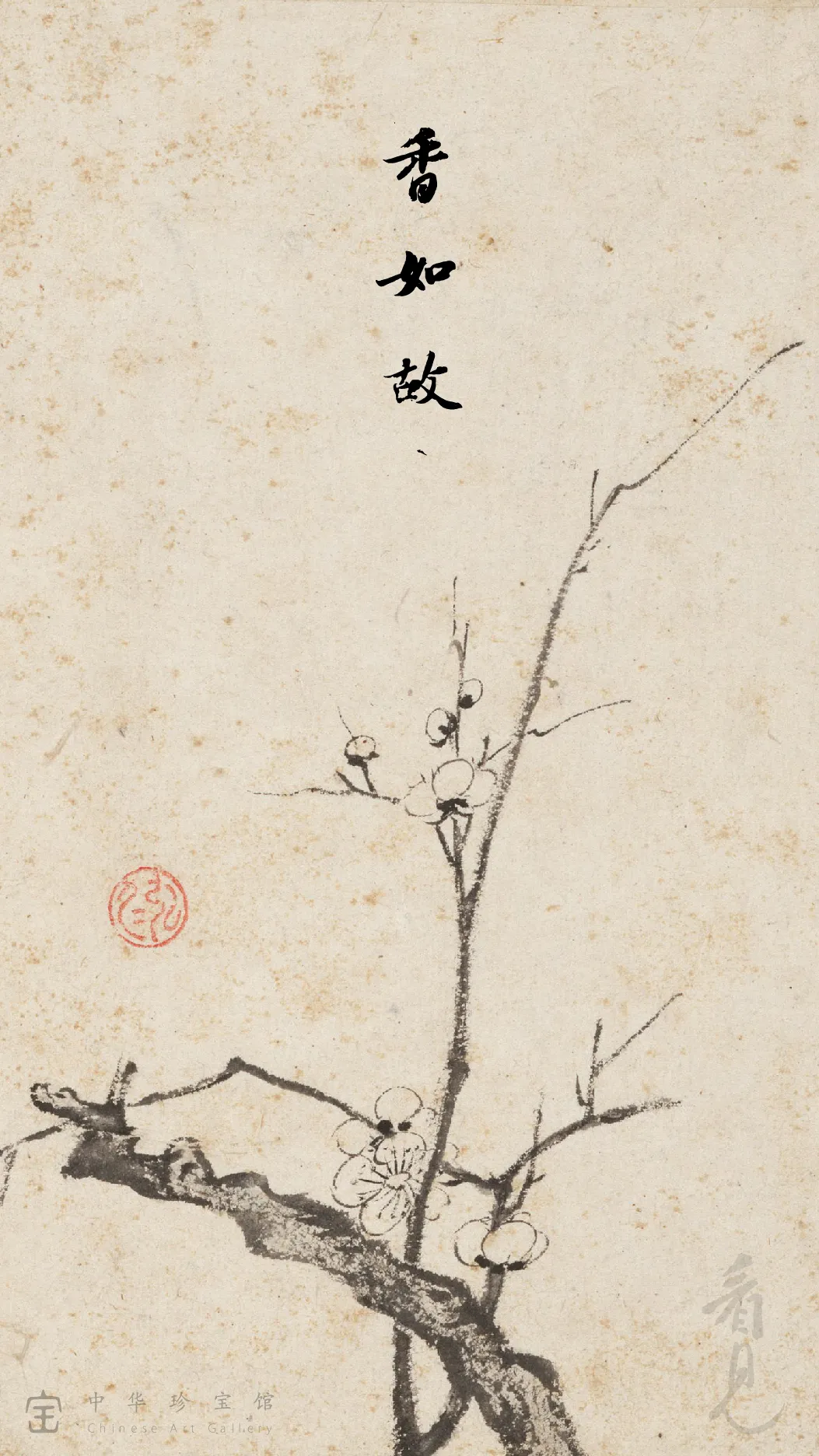

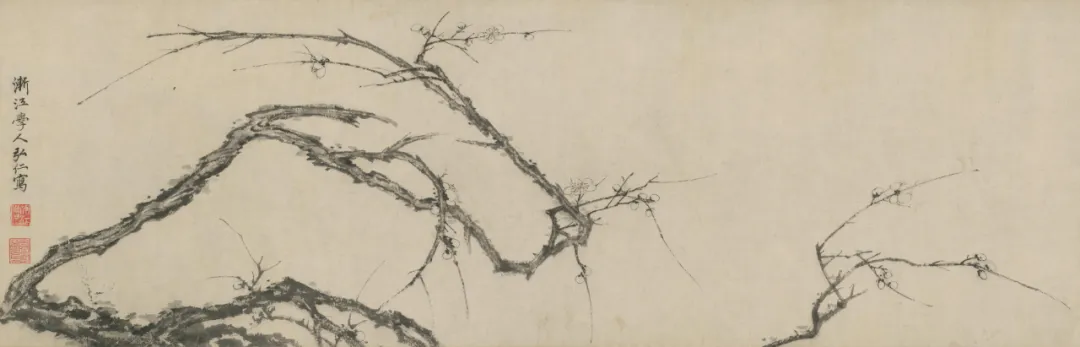

弘仁的挚友汤燕生曾记述弘仁与弟子相伴出游,相互唱和,乃至物我两忘的生动场景:“渐公登峰之夜,值秋月圆明,山山可数。坐文殊石上吹笛,江允凝倚歌和之,发音嘹亮,音彻云表。俯视下界千万山,山中峭绝,惟莲花峰顶老猿,亦作数声奇啸。至三更,衣感益单,风露不可御,乃就院宿。”这是弘仁与朋友的一次心动旅行,也是一次令人羡慕的旅行,这样的旅行在弘仁自武夷山归家后大概发生过许多次——圆月高悬,夜伴登峰,月光洒下,一山又一山,历历在列。坐望空山,笛声荡去,朋友他放声而歌,云海在声声乐音中翻涌浮动,我们仿若身在仙界,俯身望去,峰峦峭绝,皓空中传来几声猿鸣,唱和之间,我和友人已经融进这山川。但一时兴起登山,着衣单薄,此时夜已三更,愈感冷意,兴尽归去。武夷山归家后,弘仁完全开启了自己放意山川的生活。此时他已经四十多岁了,直至人生的最后一刻,他都是这样的一位老人——放浪形骸,将自己全然无私地交付给山河大地,放肆遨游于翠微沧渊。以如此激情游历山川,是需要巨大的生命力作支撑的。这样的生命力正如他在四十八岁创作的作品《老梅新枝图》那般:苍老的梅枝依旧遒劲,甚至开出了朵朵柔软的梅花,看似瘦弱的细枝,毫不犹豫地伸展,伸展,向上。

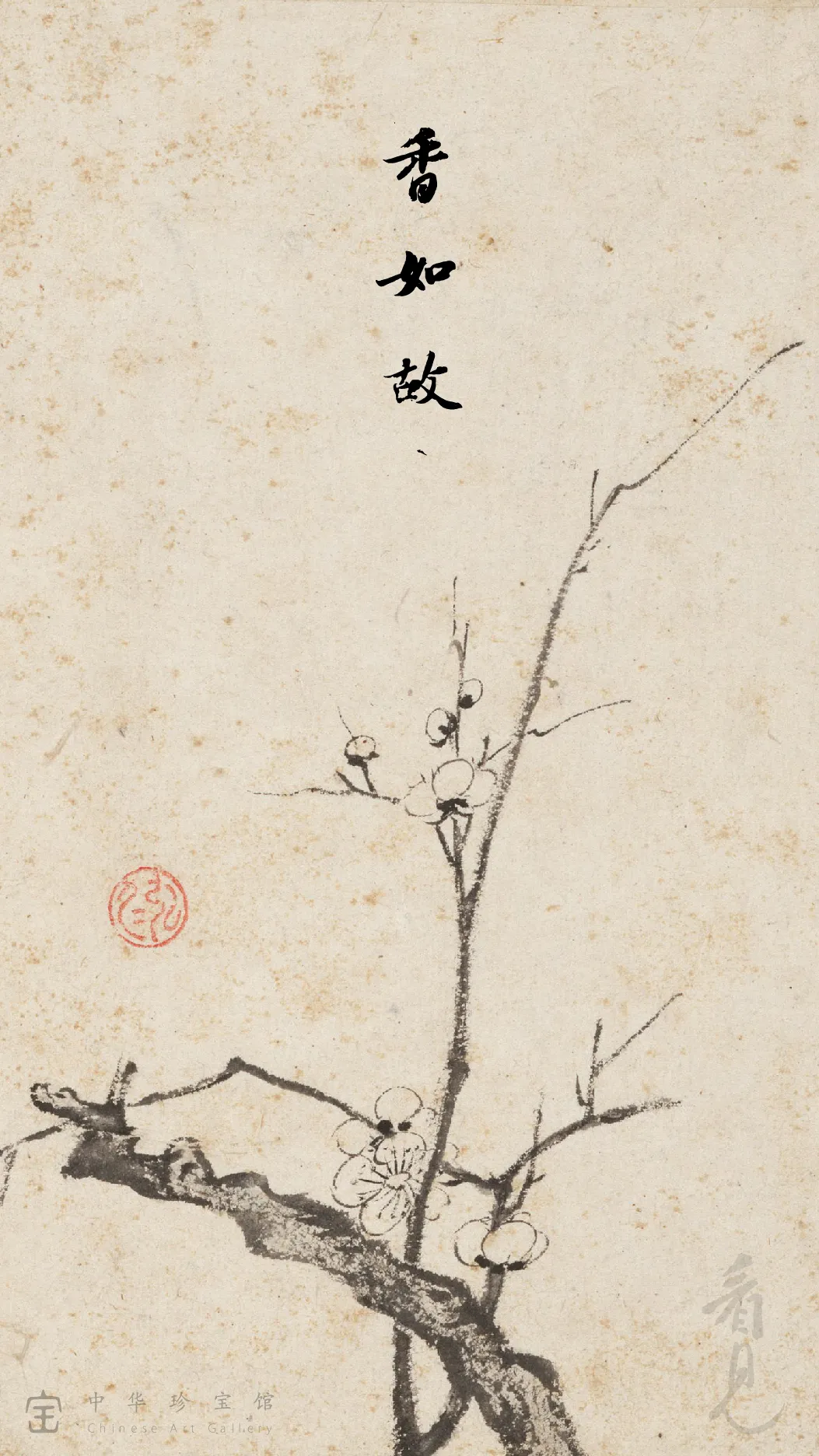

清·弘仁《湾沚册·老梅新枝》

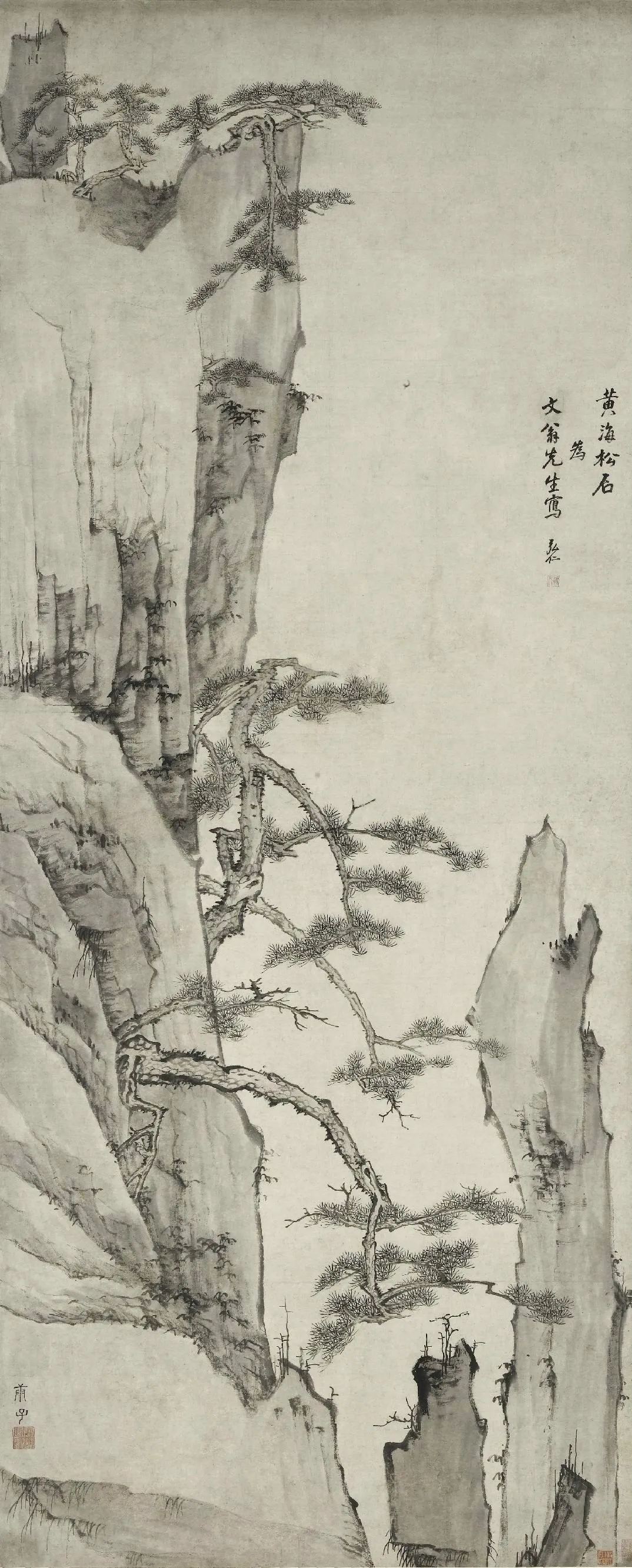

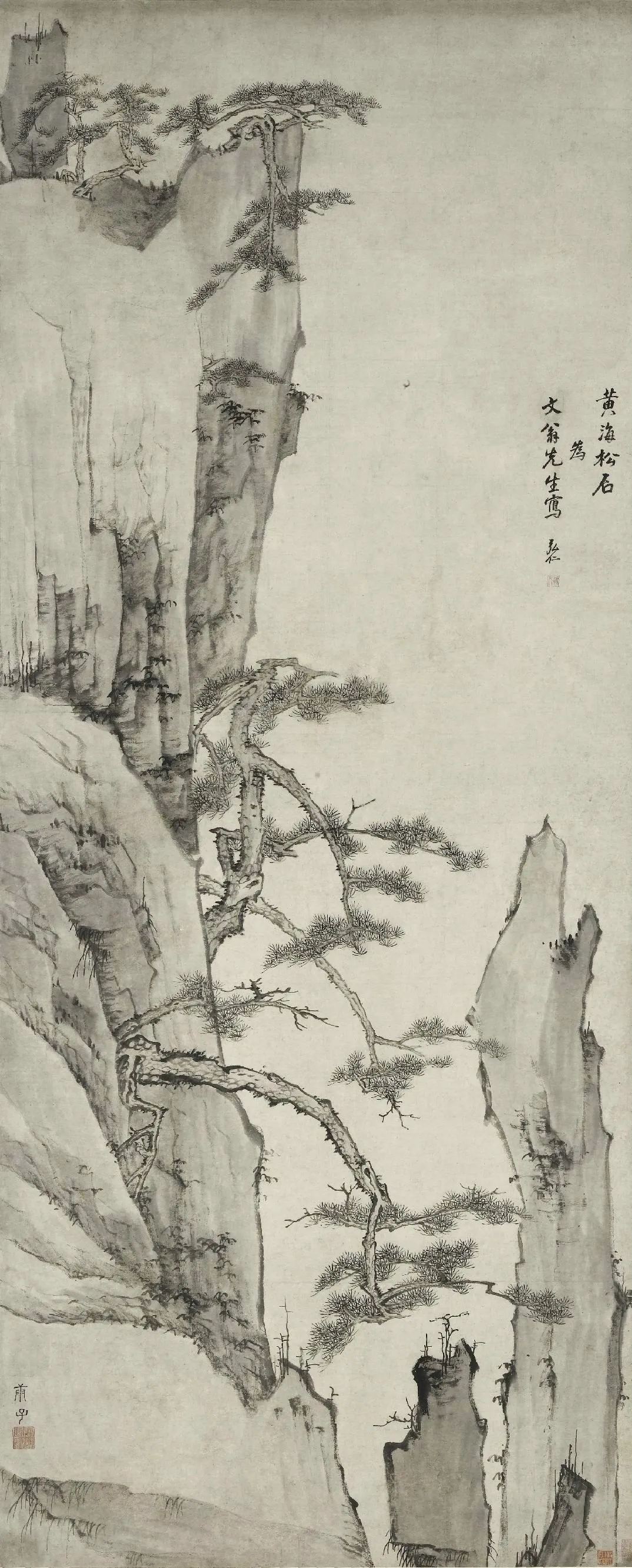

《爱日吟庐书画续录》记弘仁《黄海松石图》,写下了弘仁的一生——“此本作峭石参天,危峰倒挂。松五株,皆轮囷离奇,植根于石缝中,草木不假,根皆外露。其崛将拗怒,偃蹇盘空,直是生龙活虎,宜得其气而生也。非身亲其境者,不能致此。渐江以坚劲之笔写之,直令观者如登黄山接笋峰,听惊涛澎湃也。”他的抗争精神,始终坚定如一,而他的生命,平静之下,实则热烈。

清·弘仁《黄海松石图》

1663年暮春,一次筹划许久的旅行终于开始,弘仁与好友王炜同游庐山。返程途中,兴之所至的弘仁于舟上解衣作画,却感染了风寒,自此一病不起,同年腊月走到生命尽头。朋友们依其遗愿,在其安葬地,植满梅花。寒冬萧索,梅花盛开之际,冷蕊飘香,长伴一代高僧安息。在人生的终点,梅花成为山水之外,他最后的依归。

近日,安徽美术出版社推荐一册新书——《新安画派:画家艺术活动年谱》,陈明哲先生所作。以编年的形式对新安画派早期至民国时期相关的100位重要画家的生平与艺术活动进行了研究梳理。信息丰富,史料确凿,并配上了各位画家重要代表作,可谓研究新安画派资料最翔实、最权威的工具书。查看目录请点击:目录

翻阅此书,曾经藏在古画背后的一位位艺术家,皆如故人向你走来,一行又一行简短的文字仿若电影胶片在你眼前翻过。你所看到的寥寥几笔,便是他们的一生。今日即以一篇短文邀请诸君一起走进了新安画派创始人——弘仁的世界。更多的故事,也待我们一起探索。

*上文中相关事件、作品及时间均以本书为依据,且所有时间为阴历

书籍信息

书 名:《新安画派画家活动艺术年谱》

作 者:陈明哲 著

书 号:ISBN 978-7-5398-4606-4

开 本:16开 460页

定 价:498元

点击下图,即可购买

并查看更多详情

最新优惠 323 元 /本

点击下图,一文了解

「新安画派简史」

▼

分享与联系

Keep in Touch

视频号:珍宝君

小红书|公众号|bilibili:中华珍宝馆

APP与官网

Find us

中华珍宝馆

https://g2.ltfc.net/home