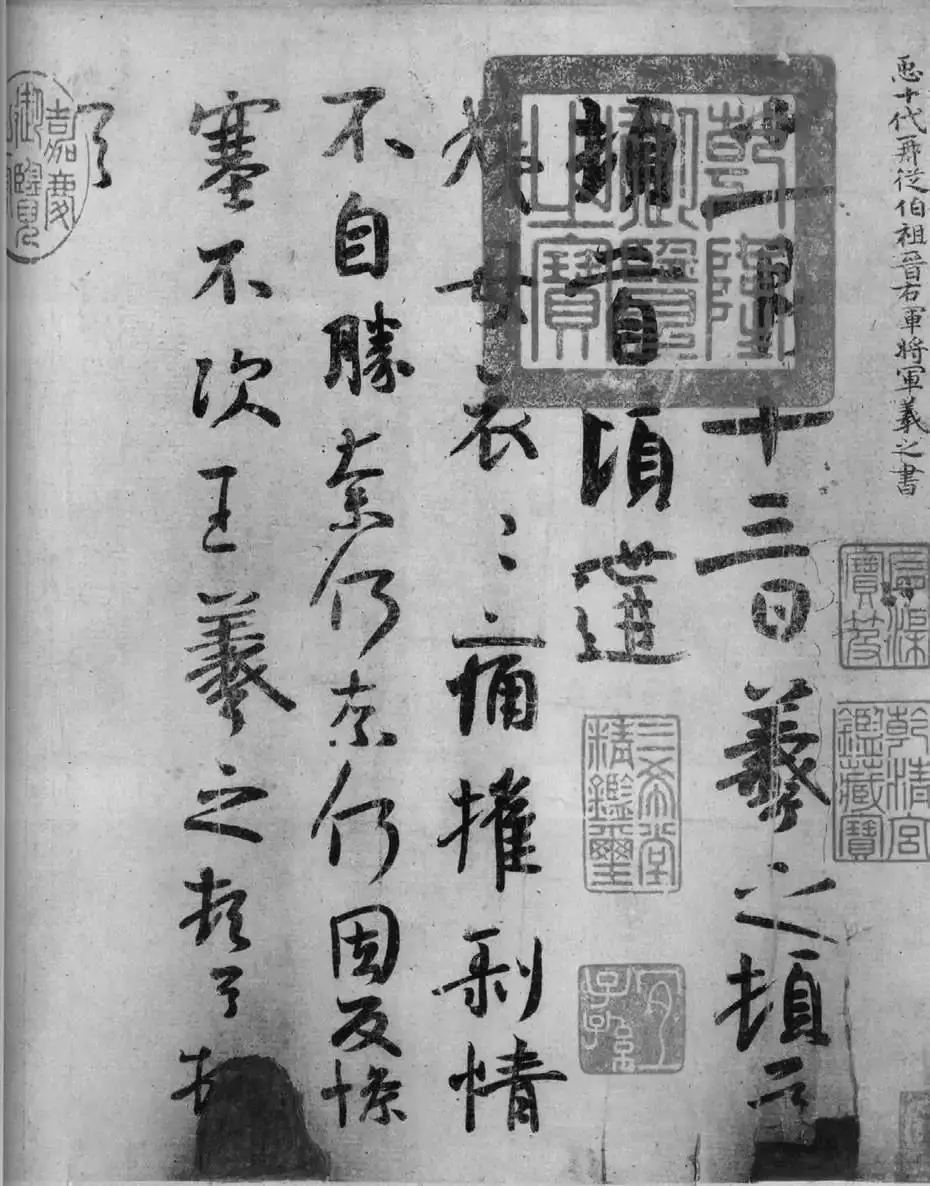

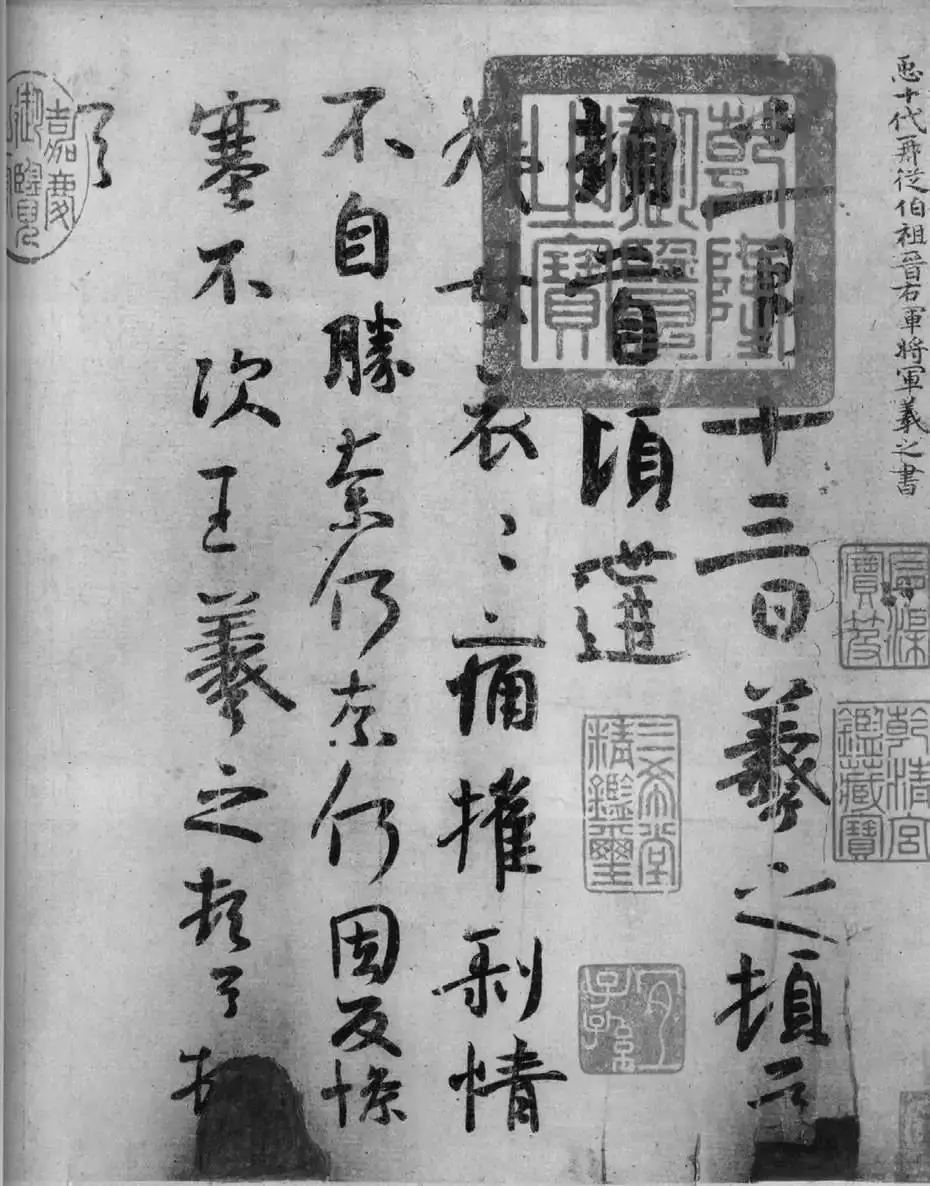

《中国书法史》:十六国书法的行书,李柏文书是北方的兰亭序吗?

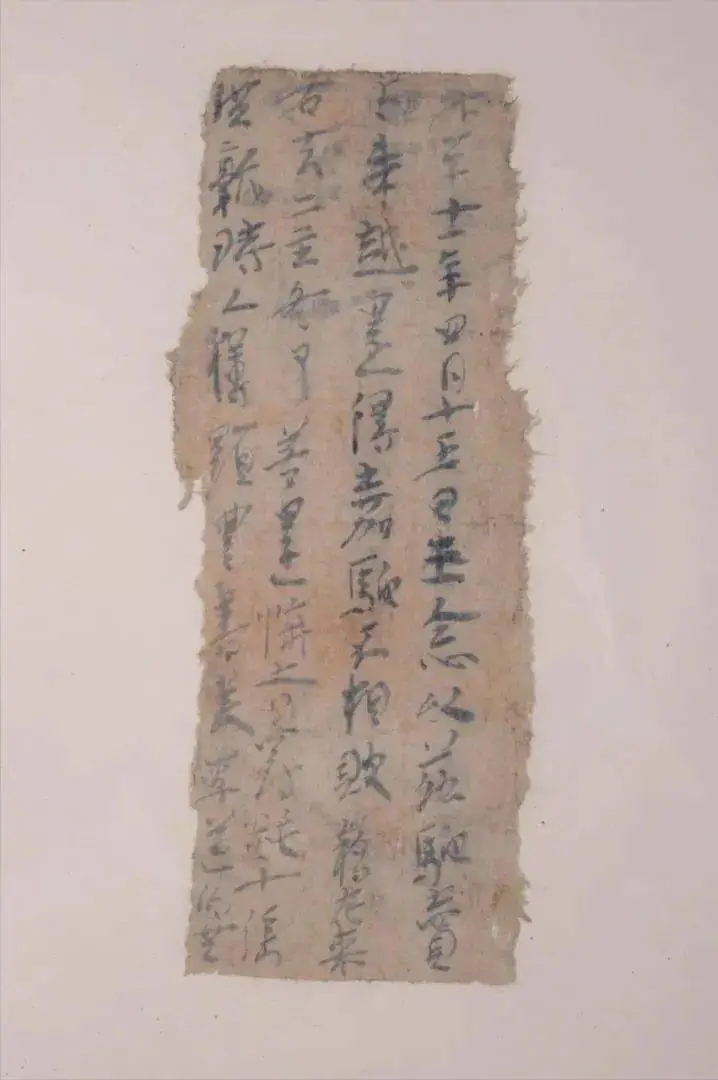

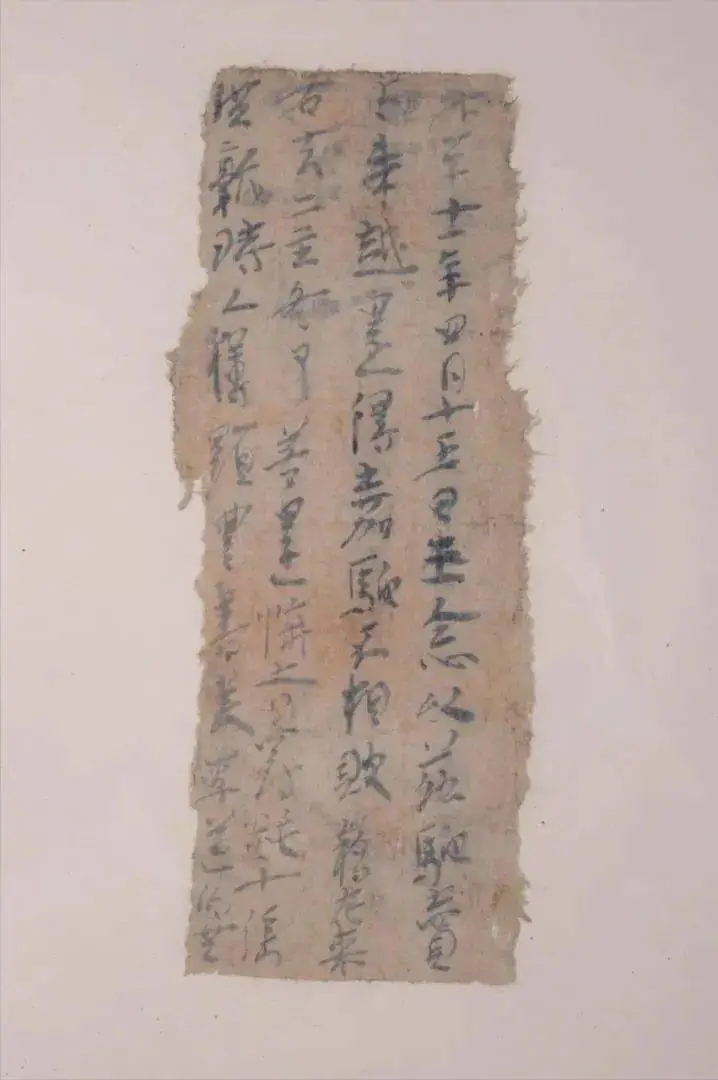

释文为:五月七日,海头西域长史、[关内]侯李柏顿首顿首。别□□□恒不去心,今奉台使来西,月二日到此(海头),未知王消息,想国中平安,王使回复罗,从北虏中与严参事往,想是到也。今遣使苻大往相闻通知消息,书不悉意。李柏顿首顿首。

释文为:五月七日,海头西域长史、[关内]侯李柏顿首顿首。别□□□恒不去心,今奉台使来西,月二日到此(海头),未知王消息,想国中平安,王使回复罗,从北虏中与严参事往,想是到也。今遣使苻大往相闻通知消息,书不悉意。李柏顿首顿首。