砖铭之刻,来自民间的诗意与气概

每日焚香静坐,收拾得此心,洁洁净净,读书有暇,兴来弄笔,以自写其性情,斯能超乎象外,得其寰中矣。惜余未之能也。

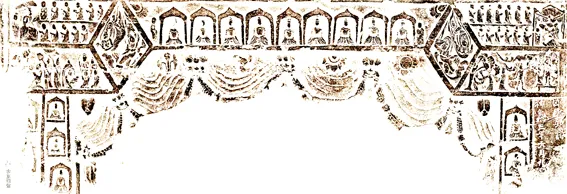

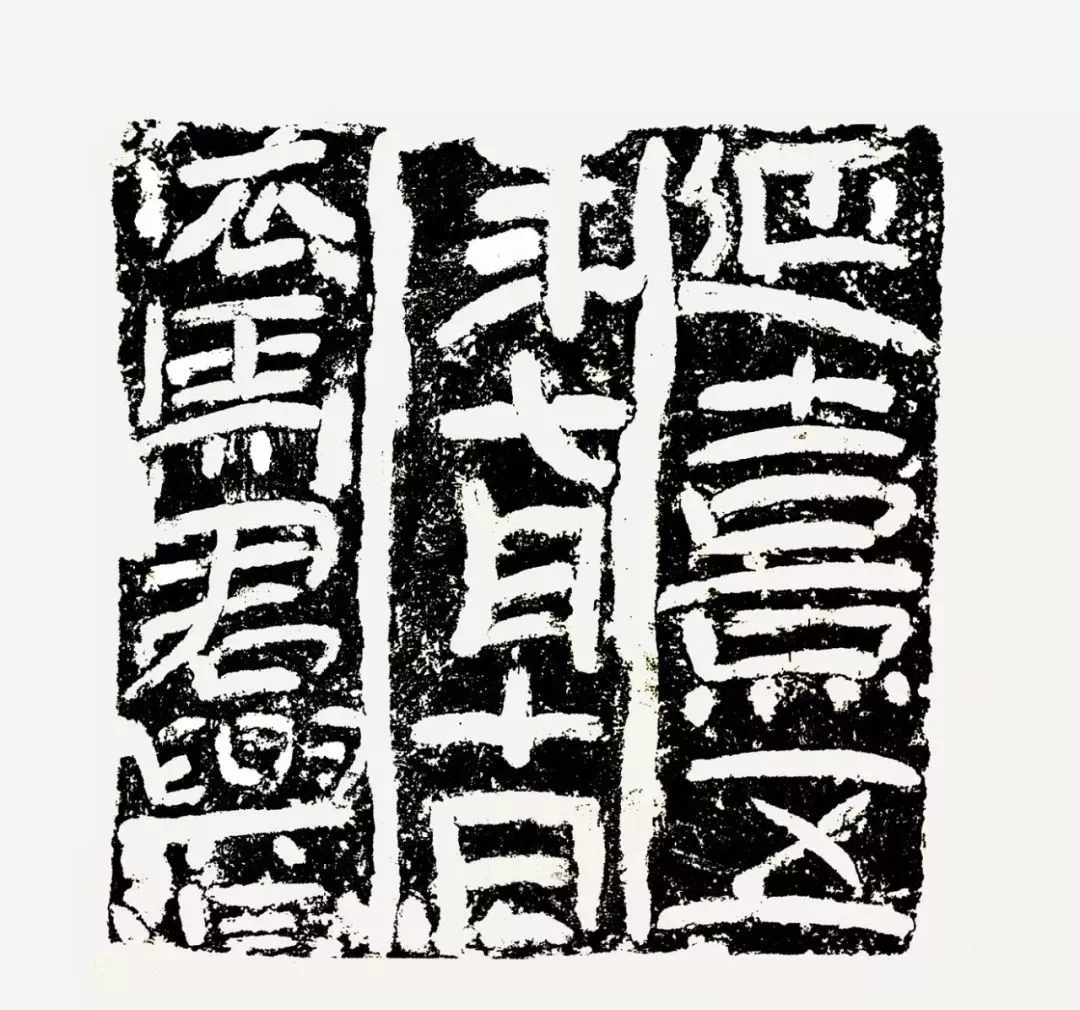

墓志是中国古代丧葬制度持续发展的产物,有固定的形制和专门的文体,主要记述死者姓名、卒年和生平事迹。墓志滥觞于秦汉之际,发展于魏晋,完善于北魏,兴盛于唐,延续至明清,经历了由砖造墓志到石刻墓志,由碑形墓志到方形墓志的发展历程。

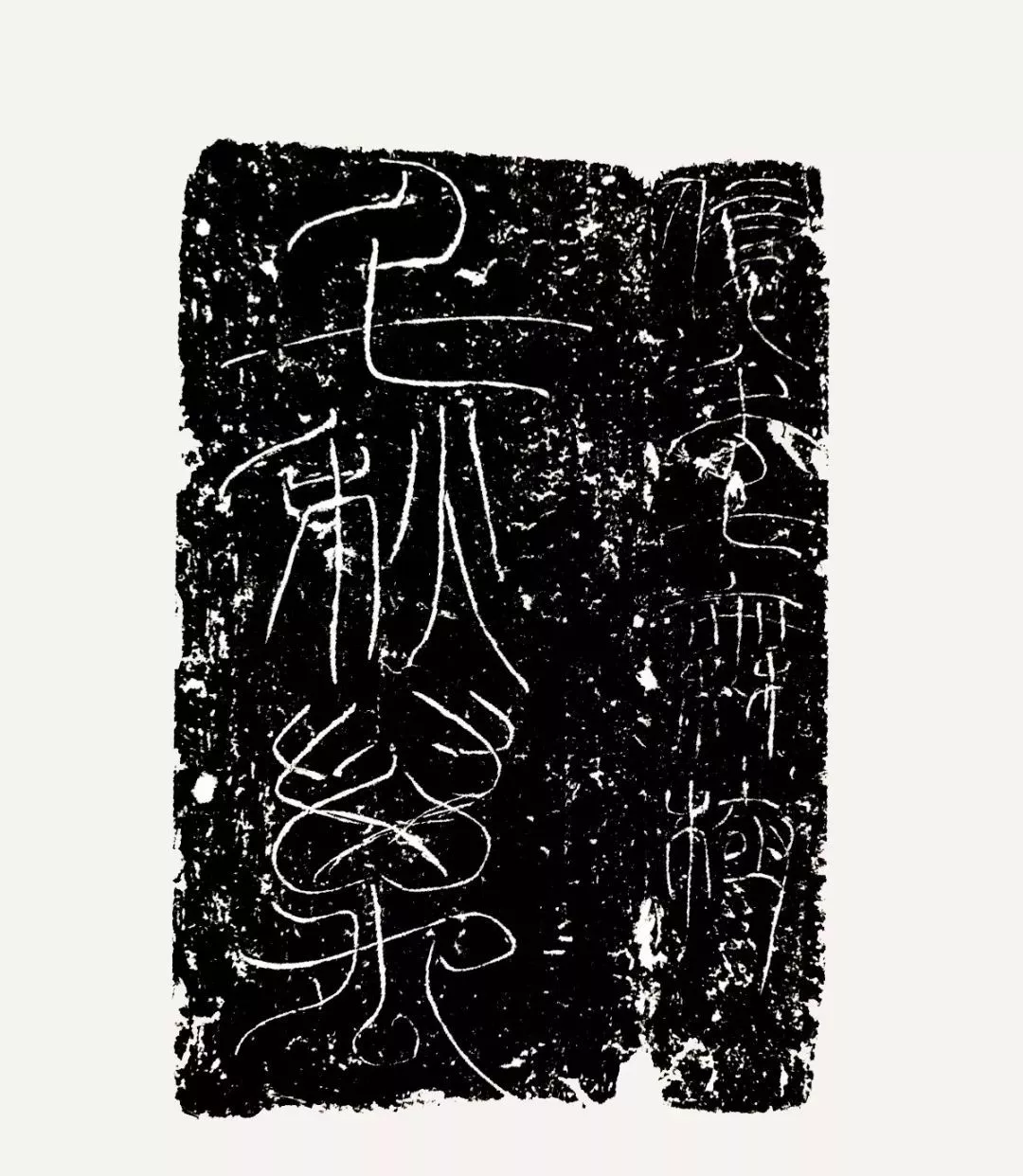

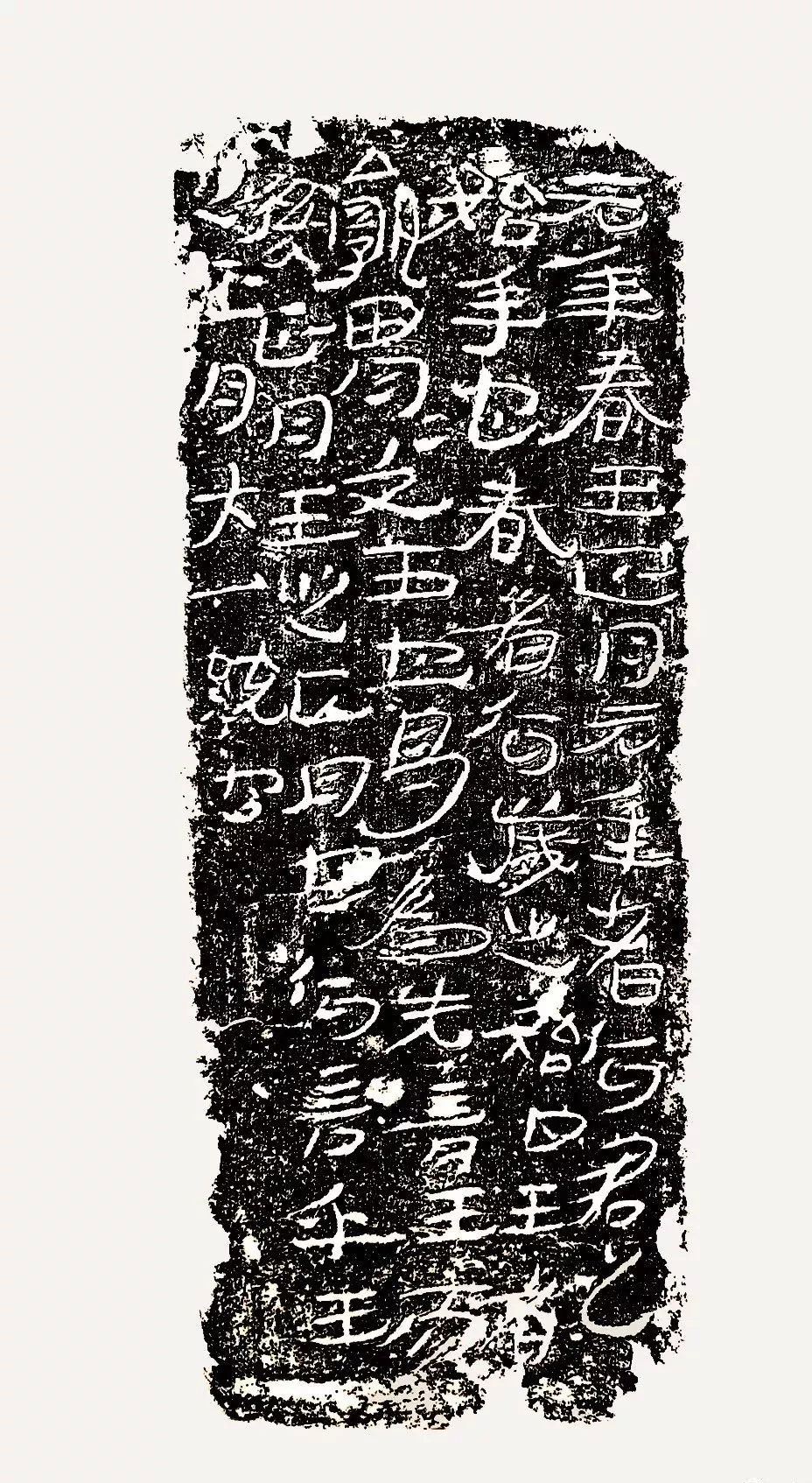

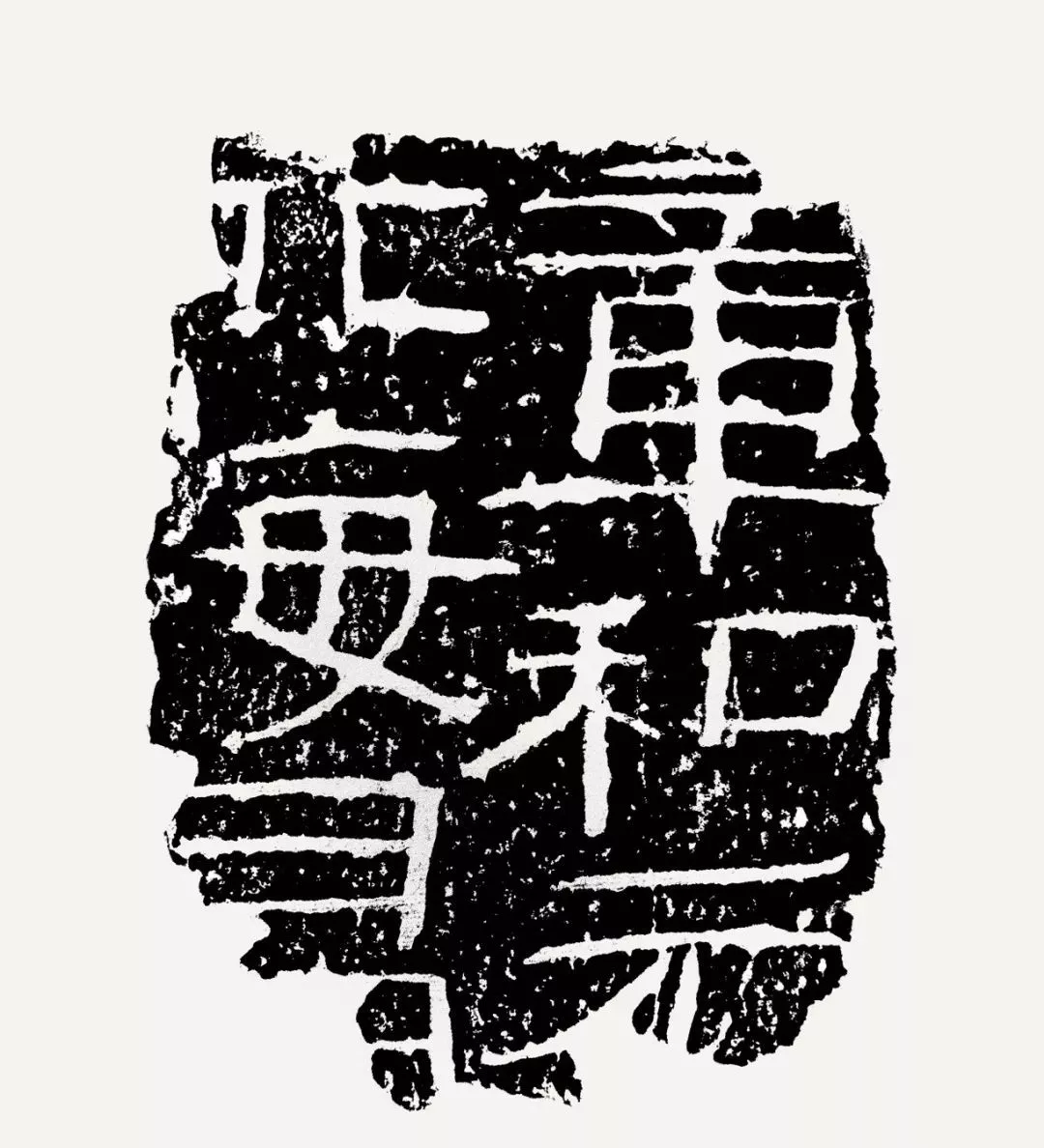

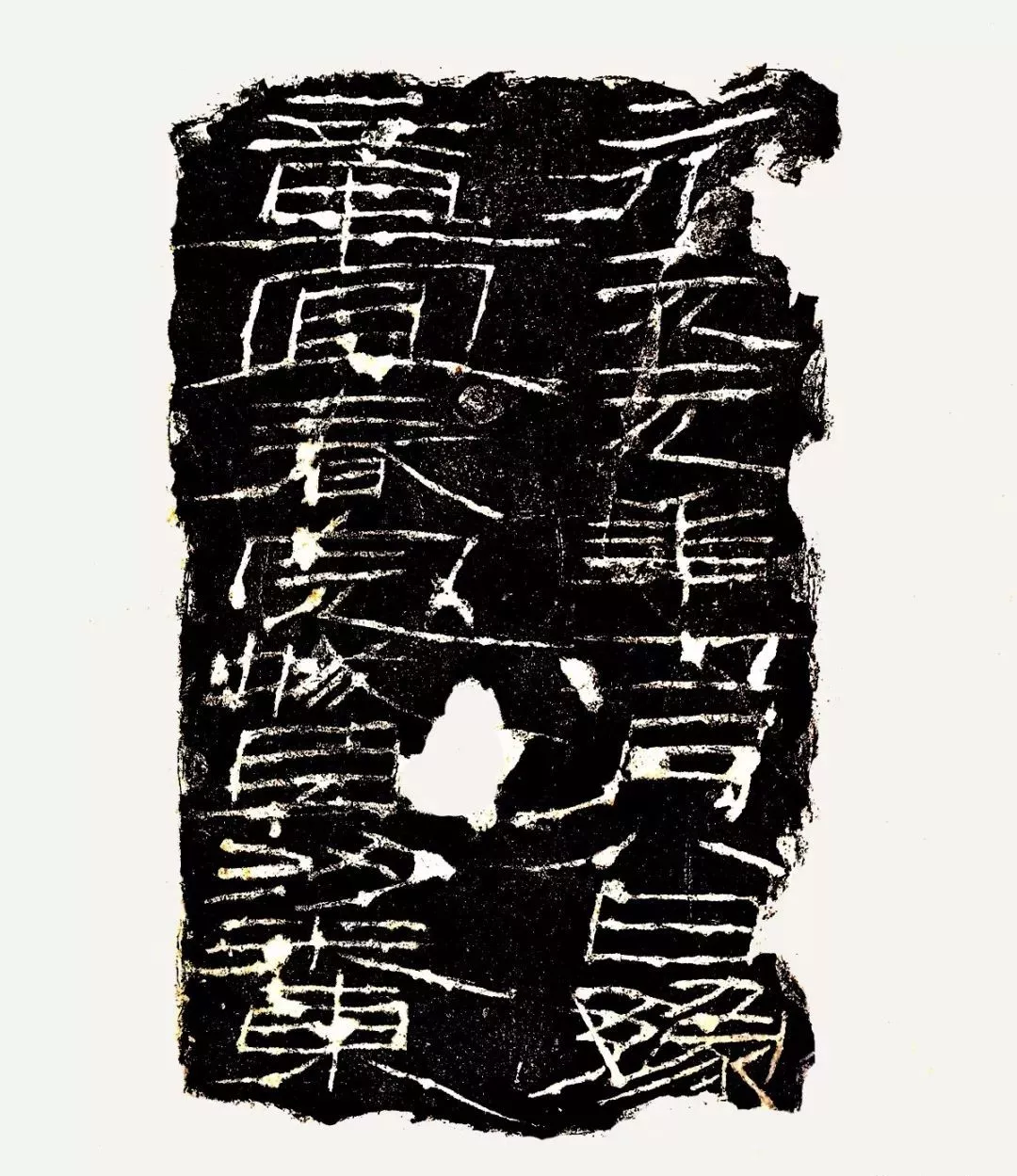

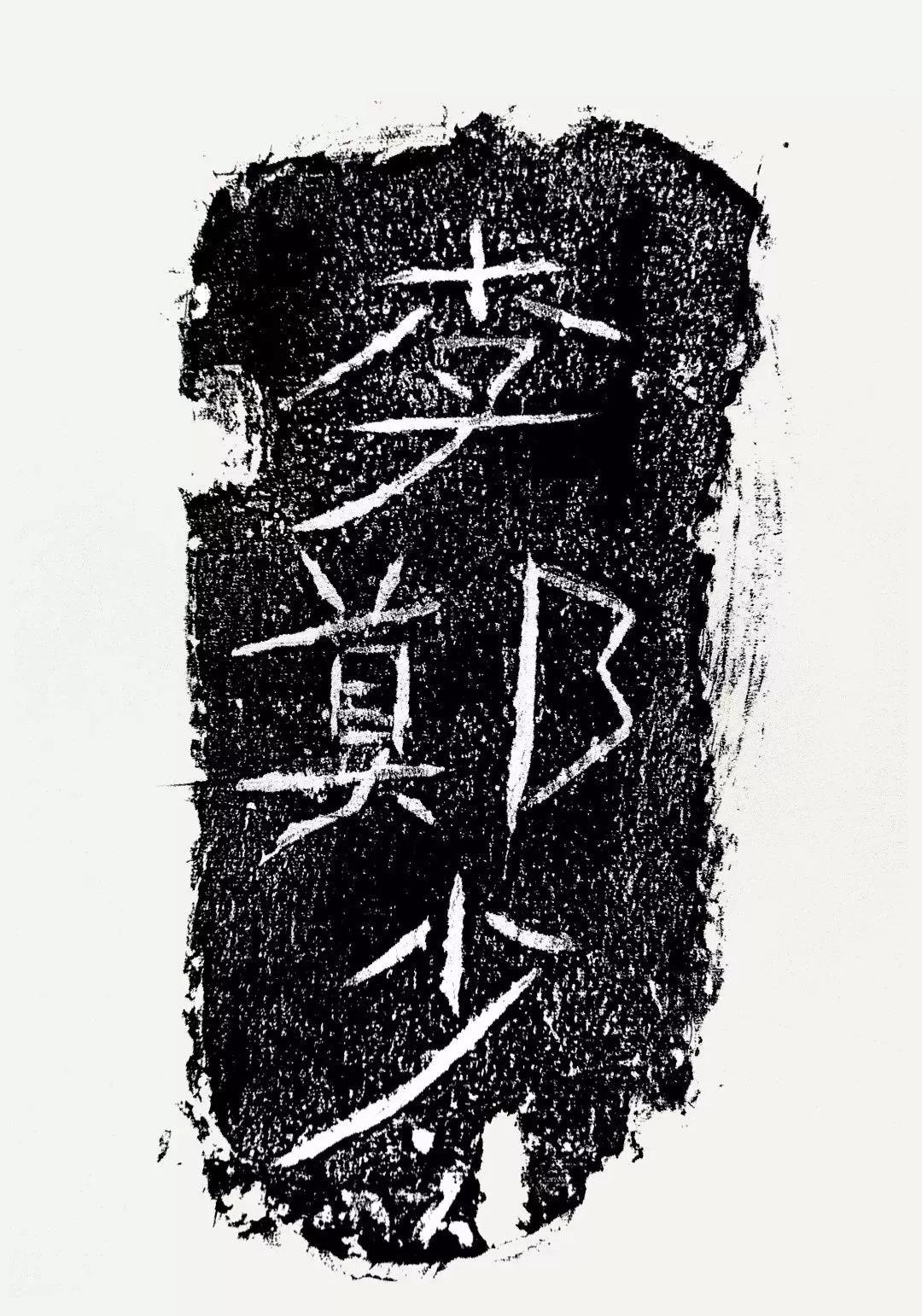

墓志始于秦汉,发现最早的有秦劳役墓瓦志和东汉刑徒砖志。秦汉之时,墓志少见亦全无系统。三国时期,魏王曹操提倡俭朴、薄葬,禁止树碑为个人立传,一般的士大夫阶层遂将死者的生平及歌颂文辞镌刻于一较小的石面上,此石置棺内随葬,后经出土,称为墓志。有的文辞用韵语结尾的称"铭",也称"墓志铭"。墓志的书法往往能体现当时的书法水平,具有很高的艺术价值。----《古代碑帖鉴赏》费声骞。

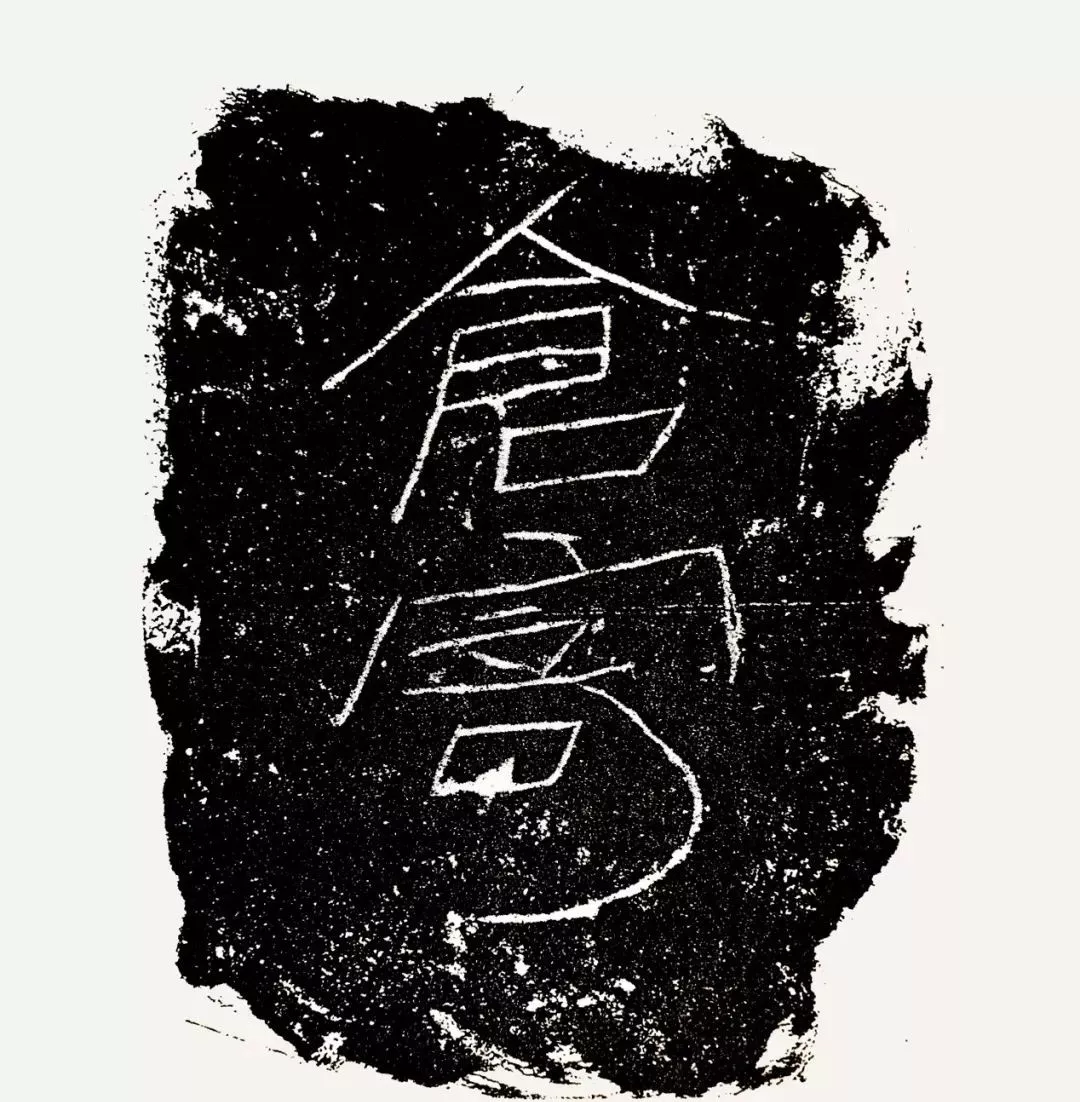

西汉

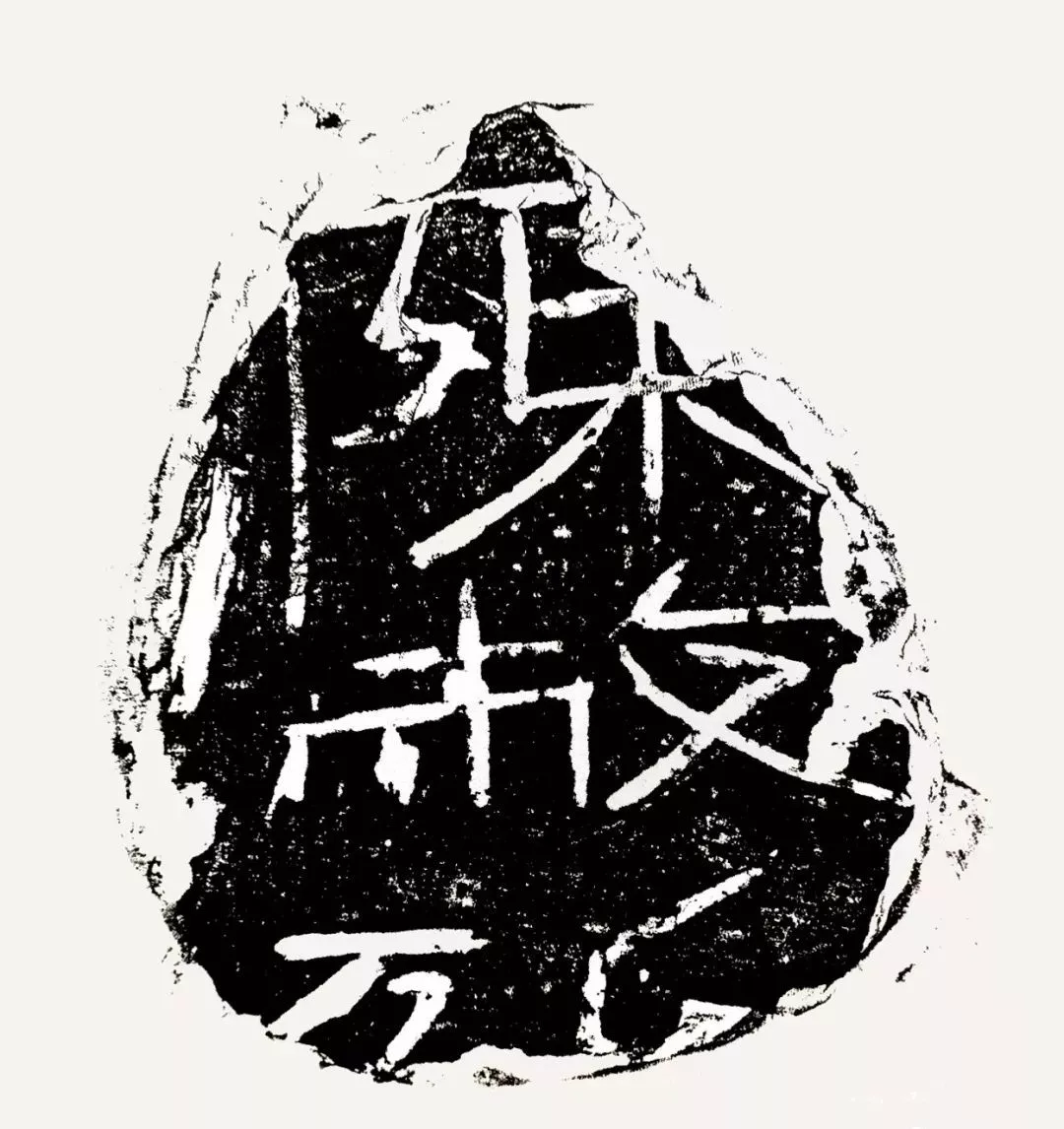

西汉 东汉

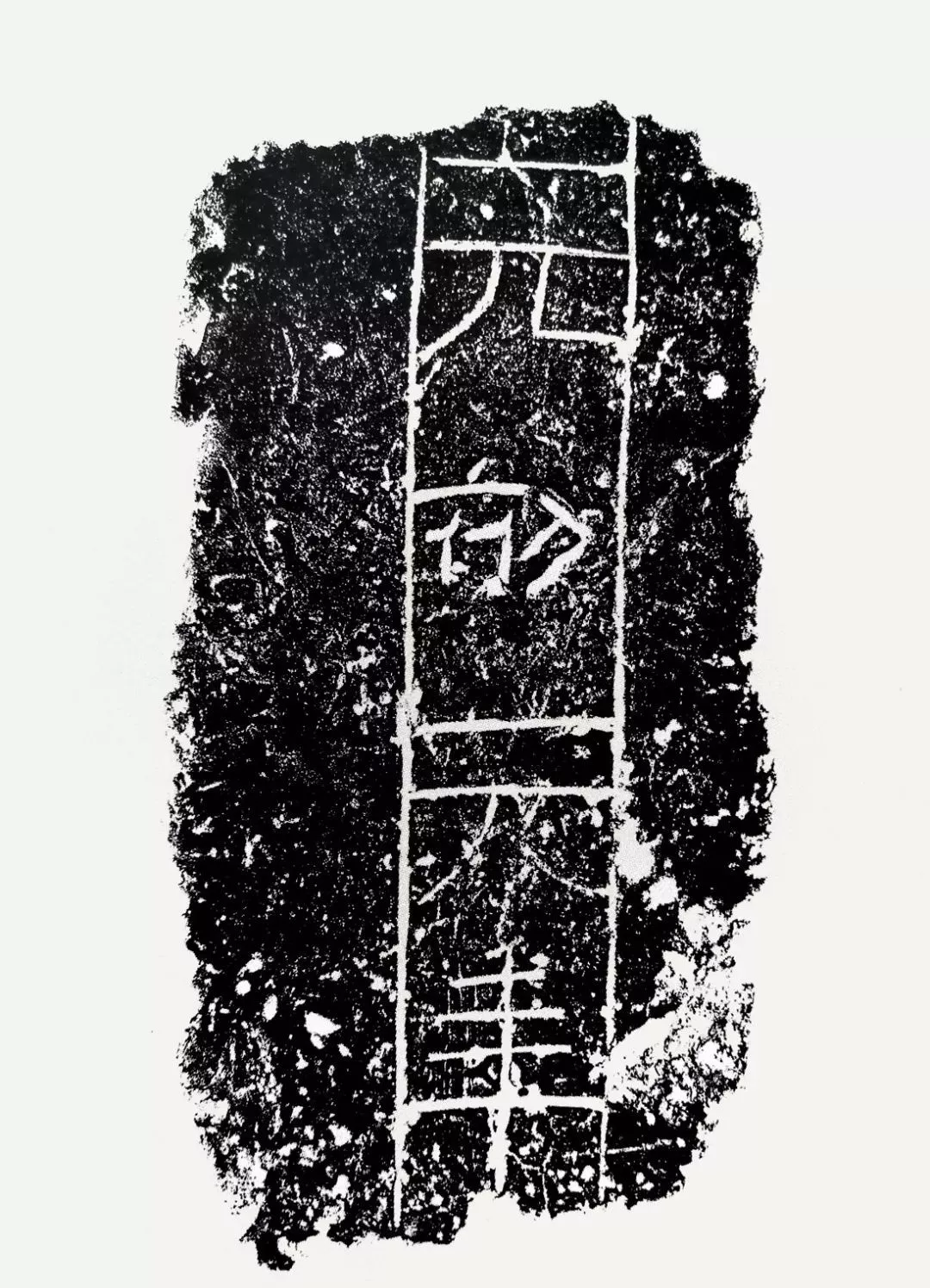

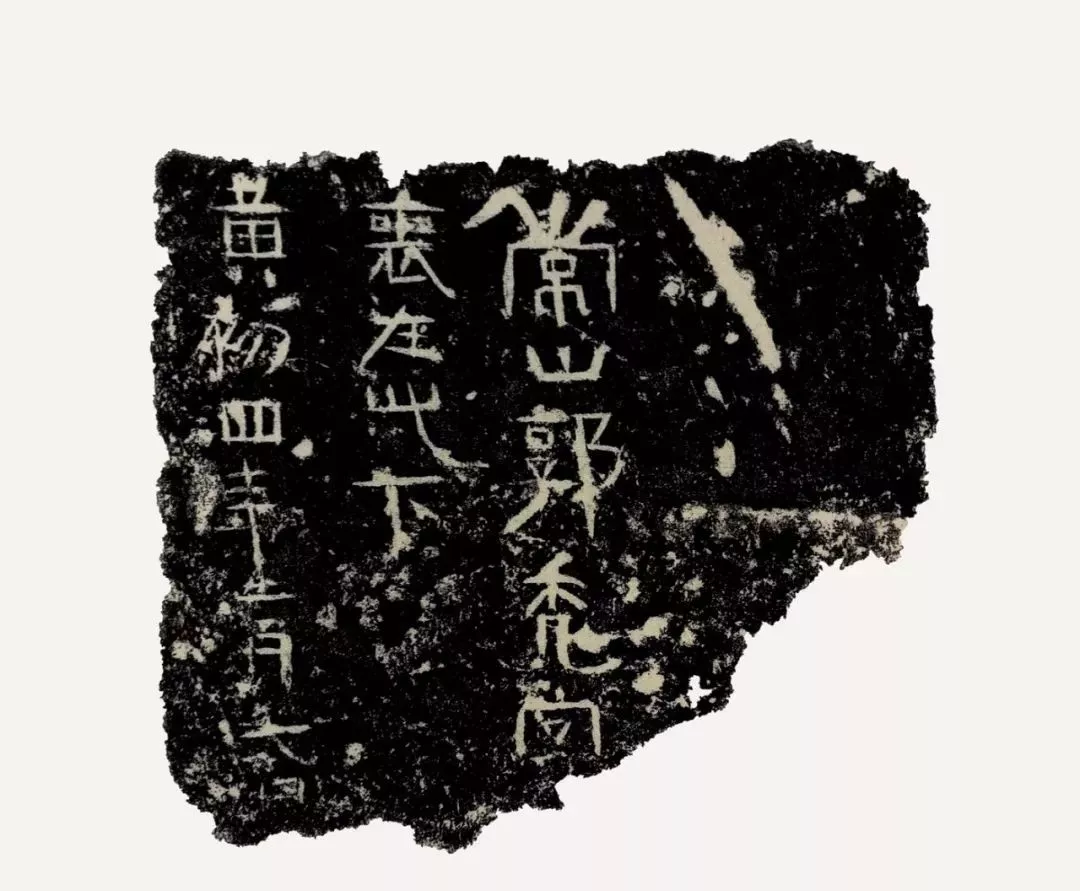

东汉 东汉元和四年

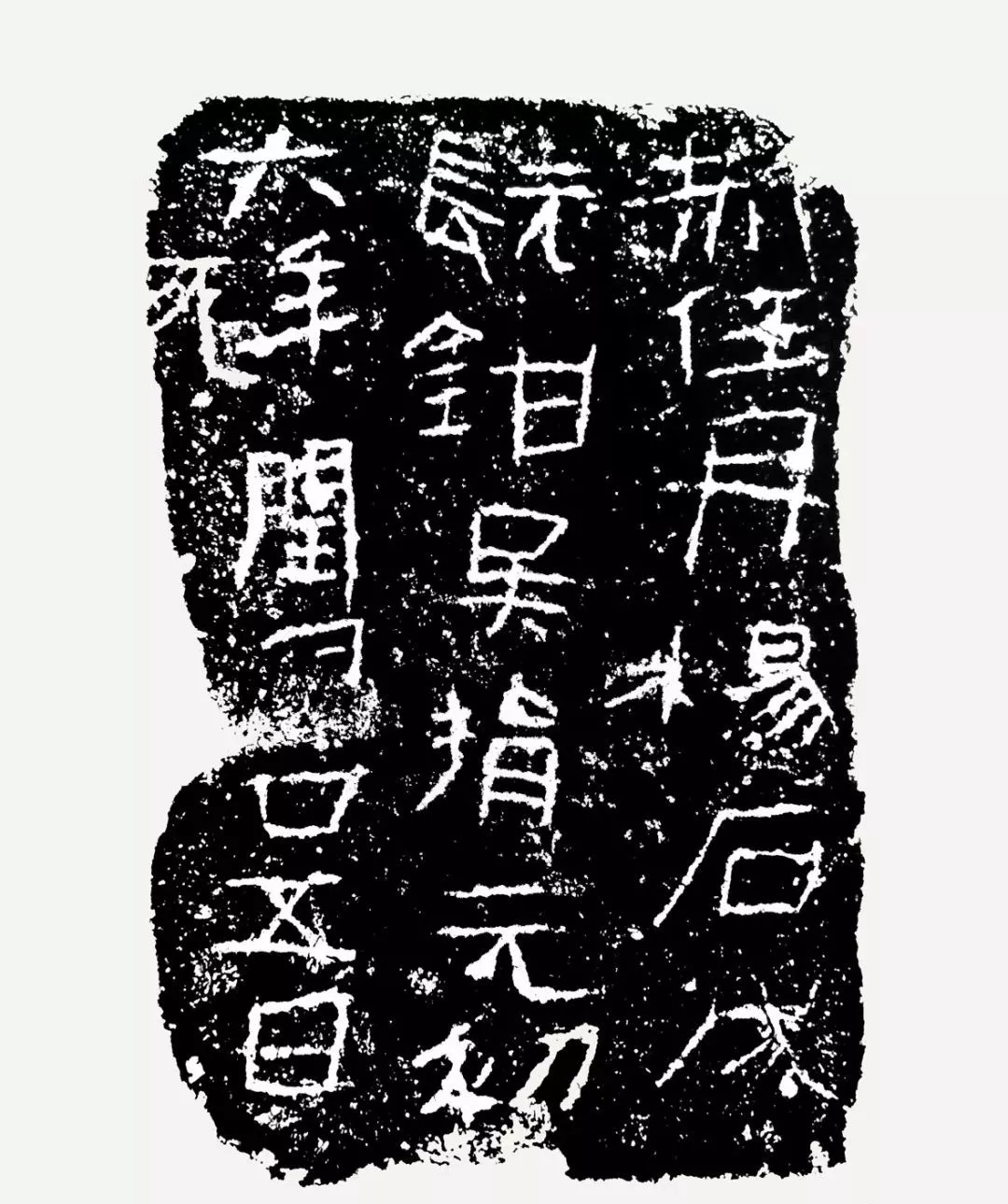

东汉元和四年 东汉章和元年

东汉章和元年 东汉永元元年

东汉永元元年 东汉永元元年

东汉永元元年 东汉永元二年

东汉永元二年 东汉永元五年

东汉永元五年 东汉

东汉 东汉

东汉 东汉

东汉 东汉

东汉 东汉元初元年

东汉元初元年 东汉元初六年

东汉元初六年 东汉延熹五年

东汉延熹五年 东汉

东汉 东汉

东汉 东汉

东汉 东汉

东汉 东汉

东汉 东汉

东汉 东汉

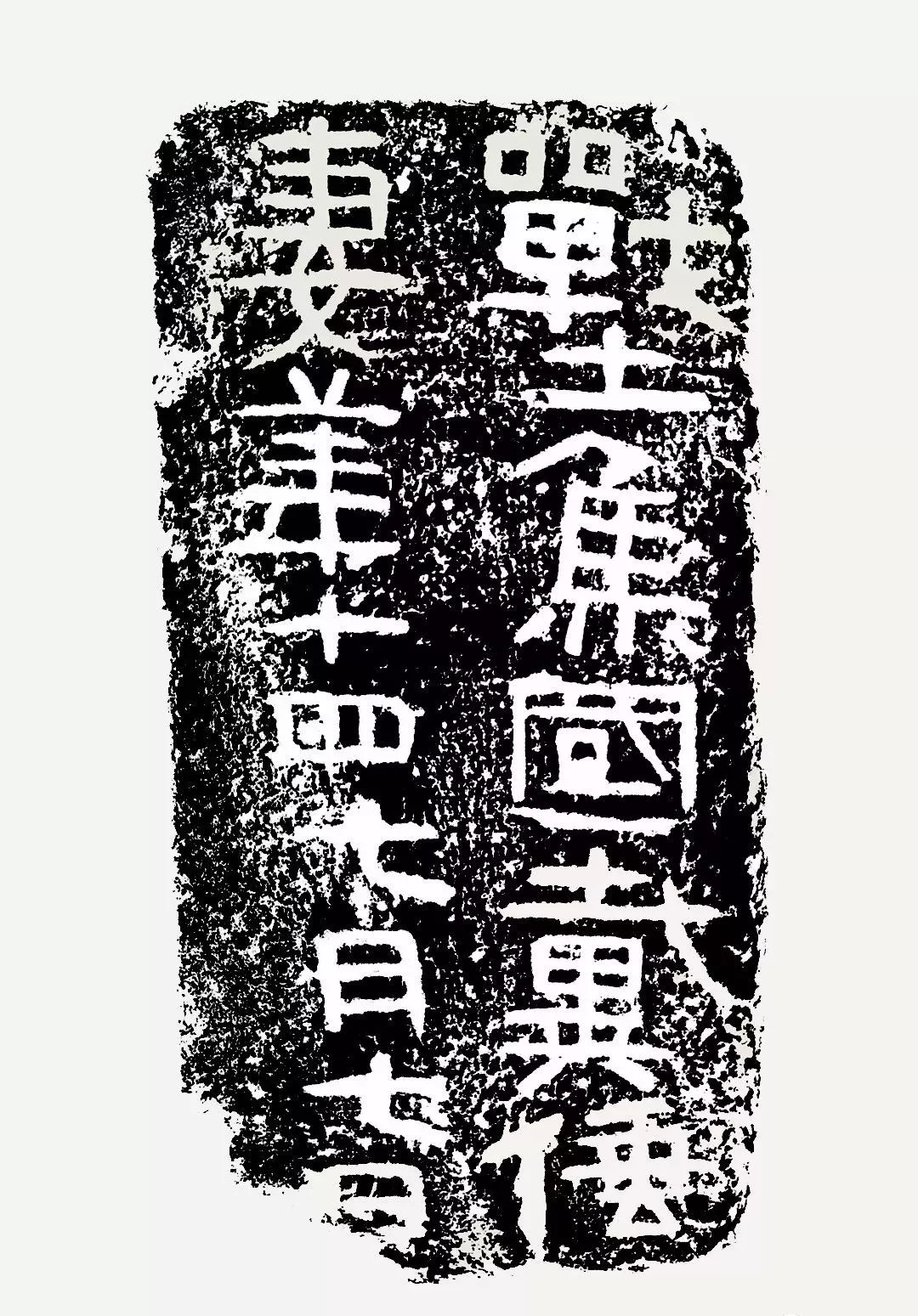

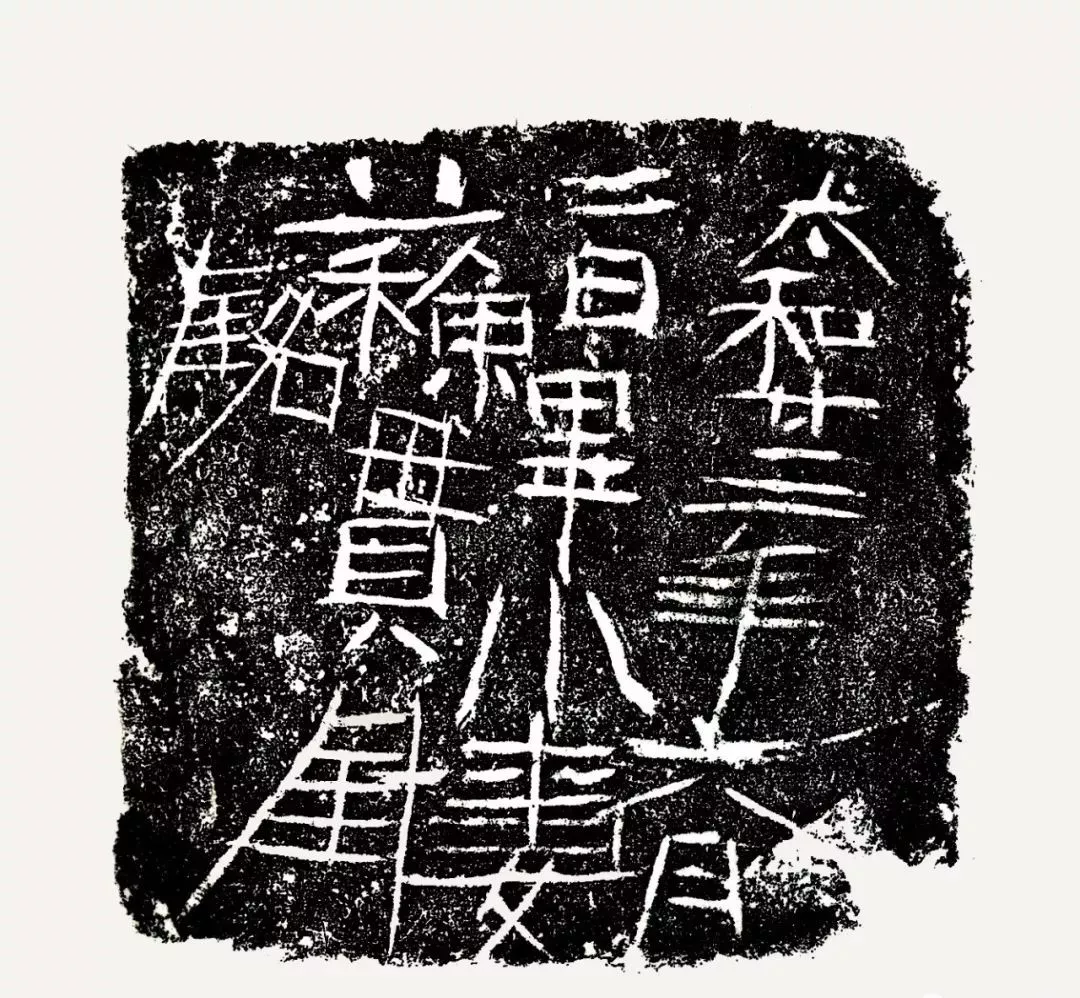

东汉 三国 魏黄初四年

三国 魏黄初四年 三国 魏

三国 魏 南朝 宋元嘉九年

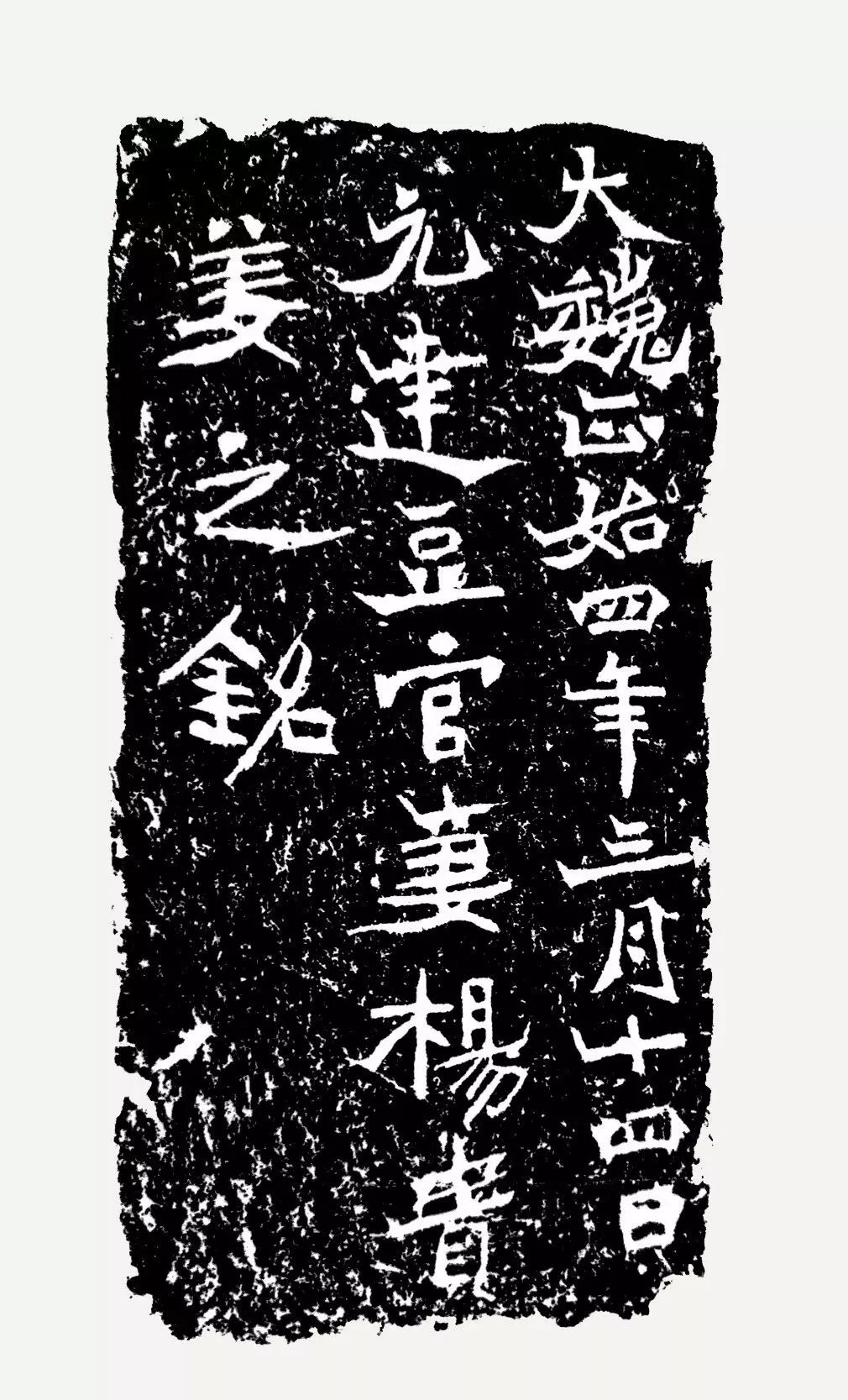

南朝 宋元嘉九年 北魏太和二十三年

北魏太和二十三年 北魏正始四年

北魏正始四年 北魏

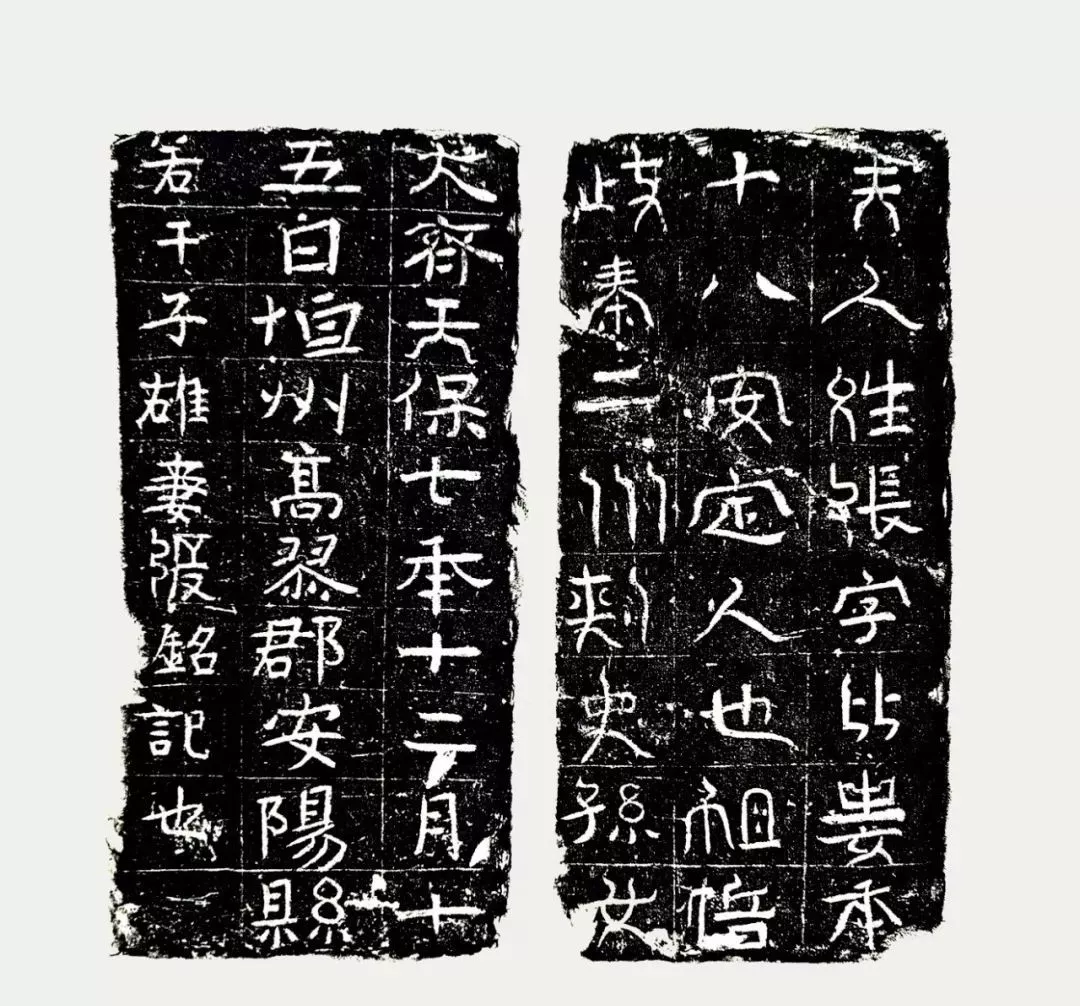

北魏 北齐天保七年

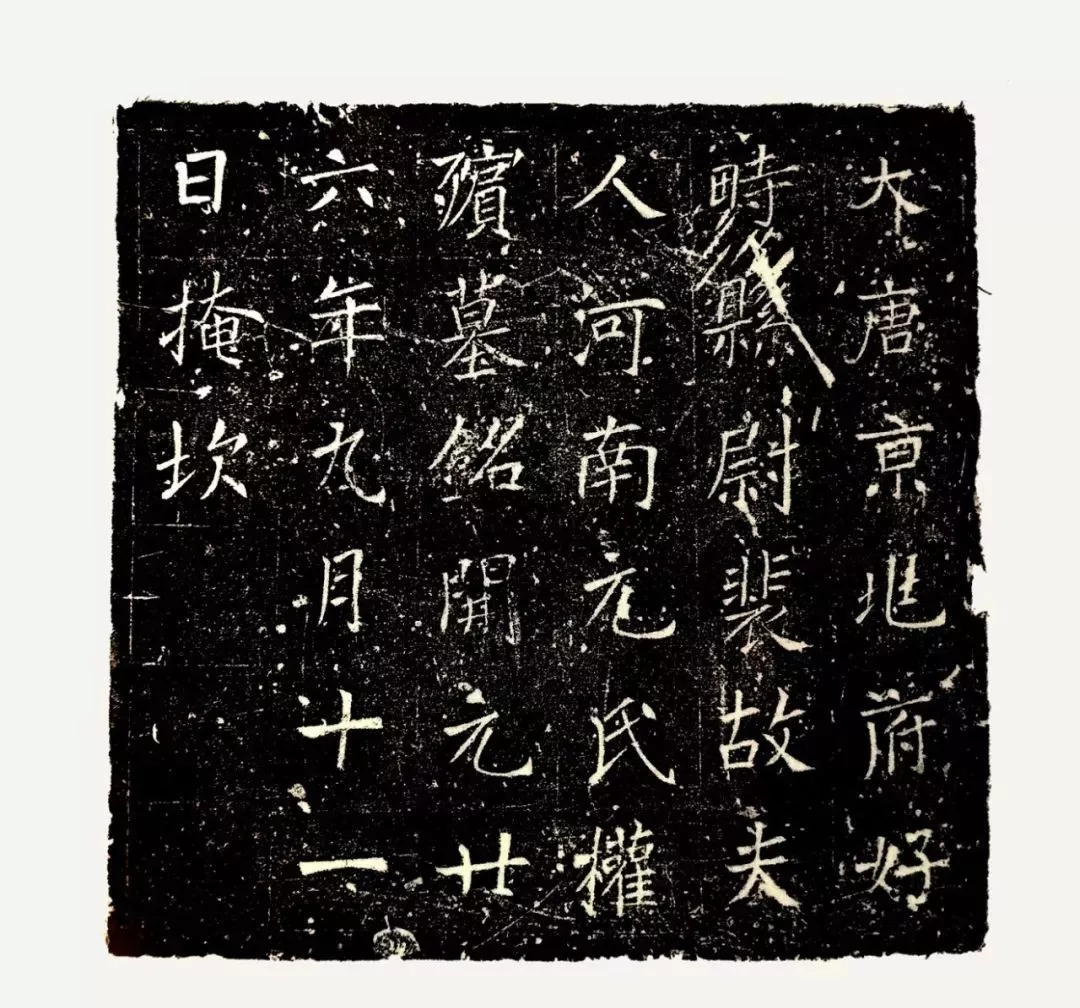

北齐天保七年 唐代

唐代

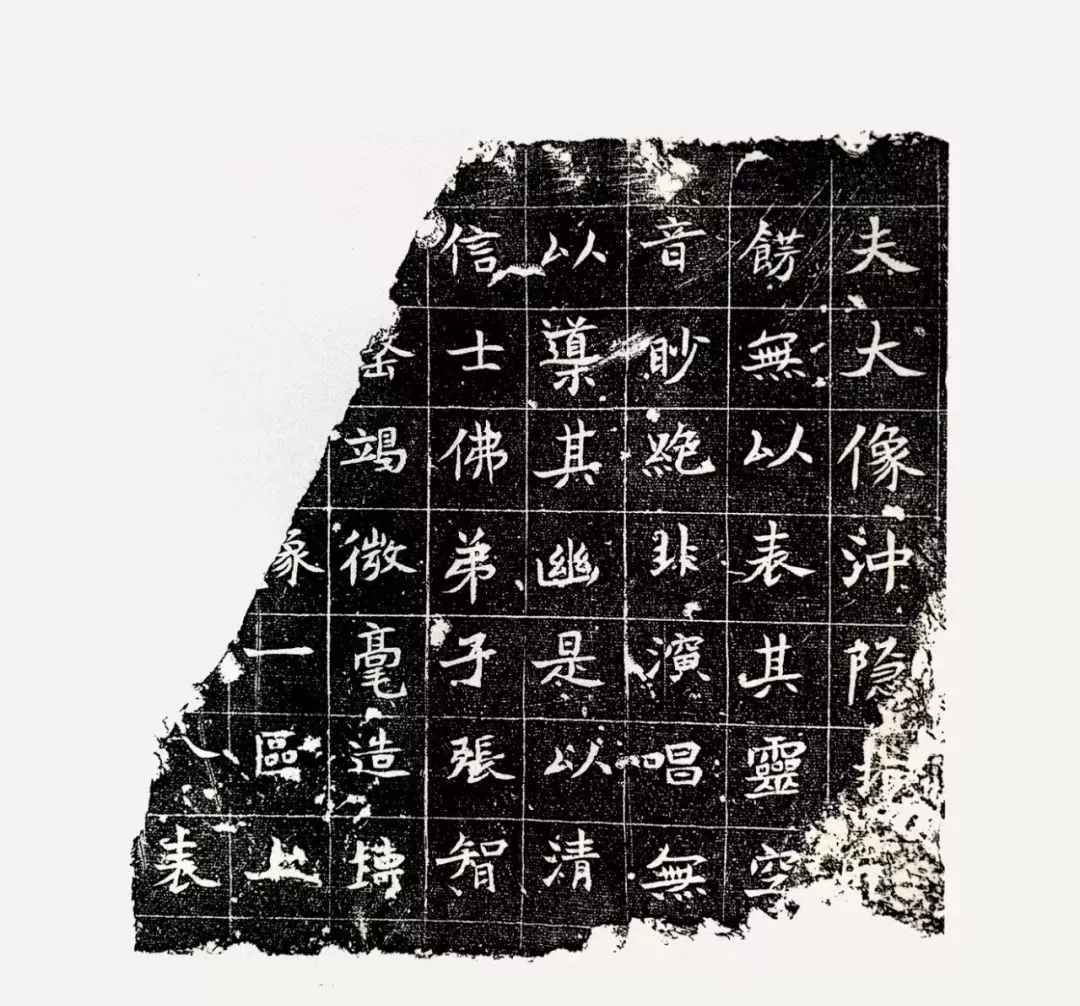

墓志是坟墓内或坟墓上的碑文,分"志"和"铭",一般为记述死者生平或悼念性的文字。埋葬死者时,刻在石上,埋于坟前。一般由志和铭两部分组成。志多用散文撰写,叙述死者的姓名、籍贯、生平事略;铭则用韵文概括全篇,赞扬死者的功业成就,表示悼念和安慰。但也有只有志或只有铭的。可以是自己生前写的(偶尔),也可以是别人写的(大多)。主要是对死者一生的评价。墓志铭在写作上的要求是叙事概要,语言温和,文字简约。撰写墓志铭,有两大特点不可忽视,一是概括性,二是独创性。墓志铭因受墓碑空间的限制,篇幅不能冗长,再说简洁明了的文字,也便于读者阅读与记忆.因此,不论用什么文章样式来撰写墓志铭,均要求作者有很强的概括力。汉朝大将韩信的墓联为:"生死一知已;存亡两妇人。"寥寥十个字,高度概括出韩信一生的重大经历。(节选自《应用写作》月刊1996年第6期《墓志铭写作摭谈》)