黄道周小楷《孝经颂》:楷法格调遒媚,直逼钟、王

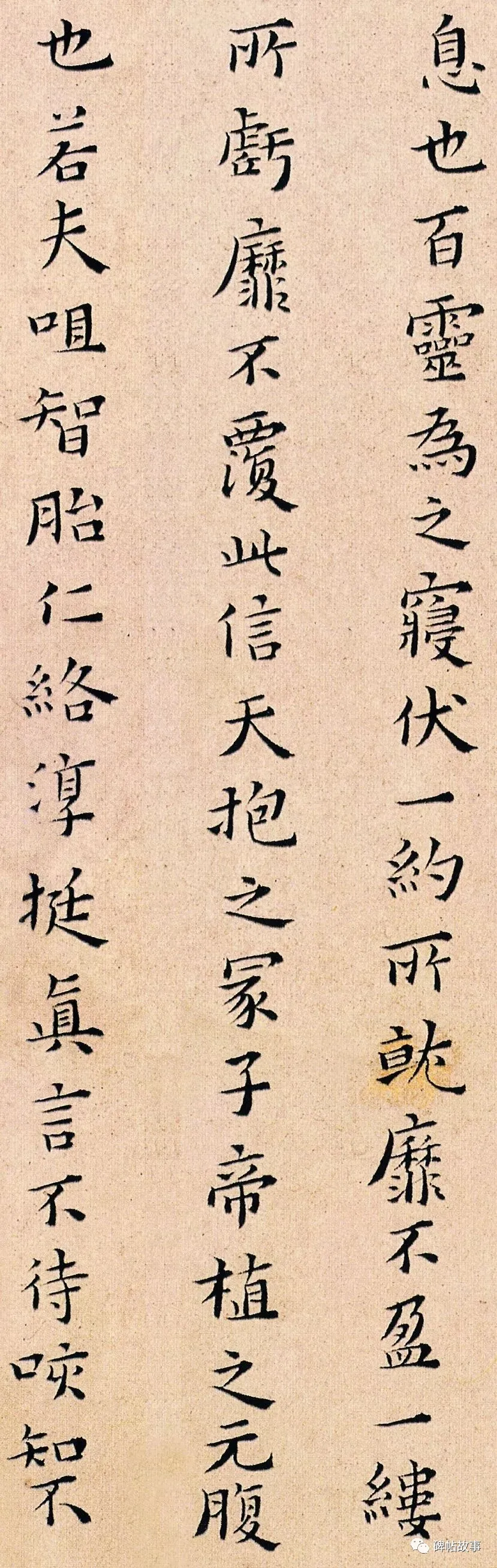

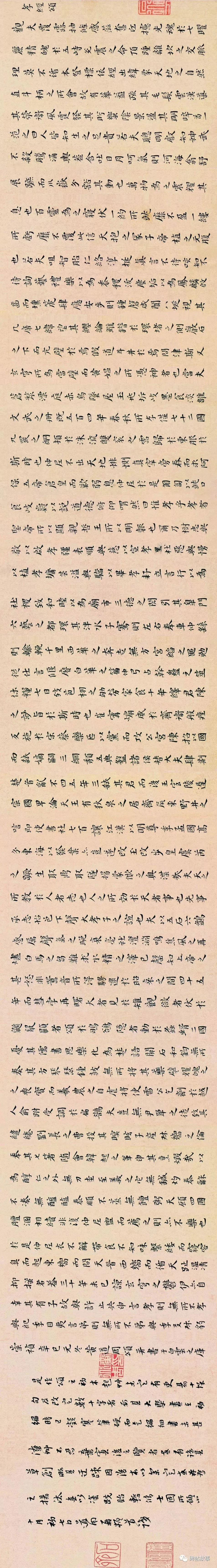

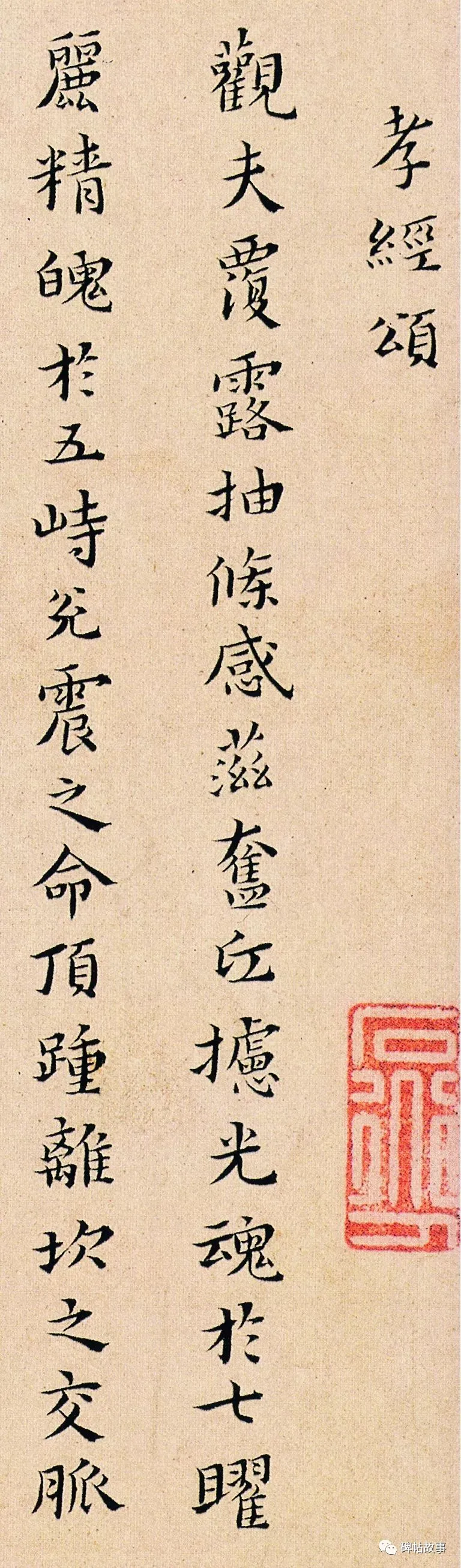

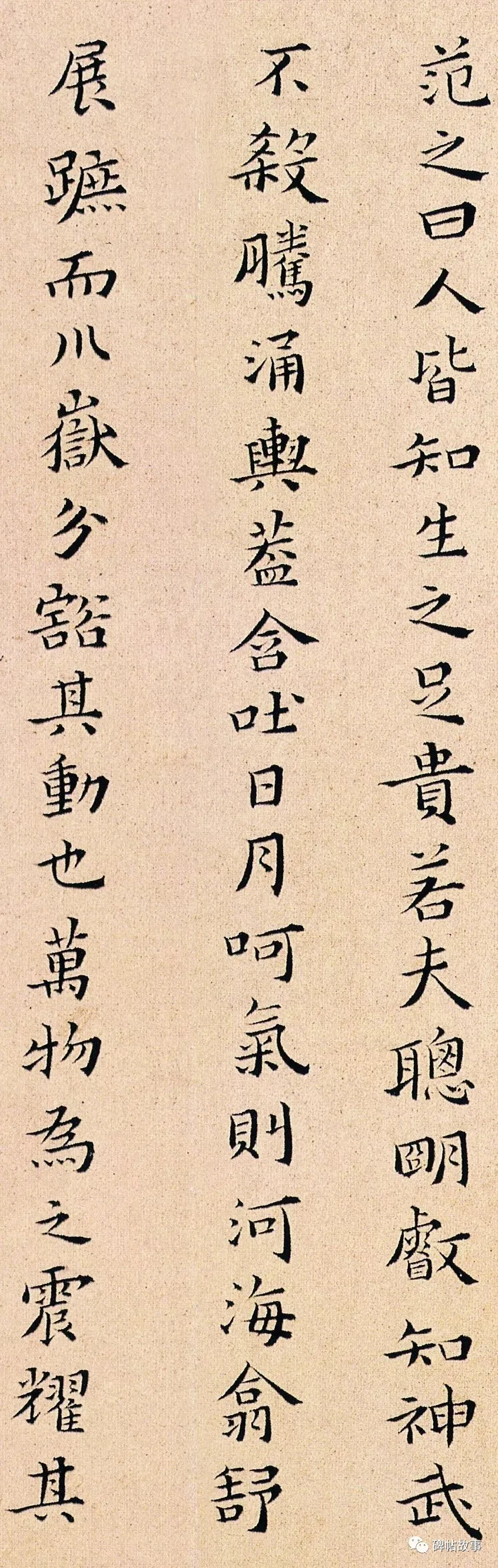

黄道周小楷《孝经颂》,纸本墨迹,册页,页高23.4厘米,宽12.7厘米,计23页,书于明崇祯十四年(1641年),现藏于天津博物馆。

黄道周是明末著名学者、书画家、民族英雄,被誉为一代奇人、完人, 精通经易和诗文,擅长小楷和行草。《明史》赞其“学贯古今,所至学者云集”。明地理学家徐霞客称其“字画为馆阁第一”。清初宋荦《漫堂书画跋》称:“石斋先生楷法尤精, 所谓意气密丽,如飞鸿舞鹤,令人叫绝。” 王文治称其“楷法格调遒媚,直逼钟、王。”

一、黄道周及其书学美学

黄道周(1585-1646年),字幼元,号石斋。福建漳州府漳浦县(今福建省东山县铜陵镇)人。一生清贫,为人刚正不阿,正直敢谏,一生著书讲学不辍。

明天启二年(1622年)进士,授翰林院编修。南明时武英殿大学士兼吏部、兵部尚书。因率兵抗清失利被俘,临死不屈,大义凛然,临刑前大呼:“天下岂有畏死黄道周哉?”。隆武二年(1646年)壮烈殉国,隆武帝赐谥“忠烈”。 清乾隆四十一年(1776年)追谥“忠端”。清乾隆御笔誉其“立朝宗正,风节凛然,不愧一代完人”。

明代270年间,书家辈出,人才蔚兴。如沈周、祝允明、文徵明、王宠、董其昌等极具盛名。但当时碑学末兴,书风乃承宋元,讲求清逸秀美,未免失之古拙遒劲。

明中叶以后,资本主义萌芽悄然发生,个性思潮觉醒解放,以李贽、公安派三袁为代表的文人,主张笔下写“真”,发自“本心”、“独舒性灵”,生活和艺术也发生了很大的变化。对于书法而言,出现了徐渭等个性张扬的书风,出现了中堂、立轴等大幅书法作品,也出现了张瑞图、黄道周、王铎、倪元路等个性特征明显的书家。沙孟海《近三百年书学》中,将明清以来帖学家分为两派,多数的一派守着二王遗法,另一派如黄道周、倪元路、沈曾植等定为“于二王以外另辟一条路线”。

黄道周作为传统的士大夫,以“修身齐家治国平天下”为己任,认为“作书是学问中第七八乘事”,曾言“王逸少品在茂宏、安石之间,为雅好临池,声实俱掩”,认为王羲之才能与王导、谢安是一样的,只是喜好书法,才能被掩盖了。又云“人读书先要问他所学何学,次要定他所志何志,然后渊澜经史,波及百氏。如写字画娟,乃鸿都小生,孟浪所为,岂宜以此溷于长者”。

在他散存的书法理论中,则认为书法当以“遒媚”为美。如“书字以遒媚为宗,加之浑深,不坠佻靡,便足上流矣。”,“卫夫人称右军书亦云:洞精笔势,遒媚逼人而已”,“今观此帖(即《颜鲁公郭公帖》),遒媚翩然,高者欲齐逸少,卑亦不近米颠。”

何为“遒媚”?遒者,强劲也,媚者,美好也,遒媚则为刚健美好义。黄庭坚云:“笔法尚圆,过圆则弱而无骨,体裁尚方,过方则刚而无韵。笔圆而用方,谓之遒;体方而用圆,谓之逸。逸近于媚,遒近于谏。”

孙过庭在《书谱》中云:“假合众妙攸攸,务存骨气;骨既存矣,而遒润加之。亦由枝干扶疏,凌霜雪而弥劲,花叶鲜茂,与云日而相晖。如其骨力偏多,遒丽盖少,则若枯槎架险,巨石当路,虽妍媚云阙,而体质存焉。若遒丽居优,骨气将劣,譬如芳林落蕊,空照灼而无依,兰沼漂萍,徒青翠而奚托。”孙过庭在此强调的是骨气、骨力与遒丽的统一,骨力、骨气是书之枝干,遒丽则为书之叶蕊。

二、黄道周《孝经颂》的书法艺术特色

黄道周推崇魏晋书风,在《书品论》中言及书法取法的主张:“真楷只有右军《宣示》、《季直》 、《墓田》,诸俱不可法,但要得其大意,足汰诸纤靡也。”

黄道周在1622年与倪元璐、王铎同中进士,相约攻书,黄道周学钟繇,倪元璐学颜真卿,王铎学王献之。是年黄道周38岁。

崇祯十三年(1640年),江西巡抚解学龙以“忠孝”为由向朝廷举荐黄道周。崇祯帝听后大怒,下令逮捕二人入狱,以“伪学欺世”之罪重治。据《黄道周年谱》记载:“(崇祯十三年)八月旨下,先生与解公各杖八十,发西库司问擬。……先生时时为书孝经,以当役钱。凡手书孝经一百二十本,皆以狱卒持去,散尽无余。”《孝经颂》为狱中所书,但其书笔画严谨,一丝不苟,毫不懈怠,足见其性情。

此帖点画劲健,时带隶意;结字扁平,略显方峻;字型姿态开合有度,憨厚朴拙,意趣横生,时有夸张和变形,造成险峻峭拔之势,时合时离,时奇时正,于逐字的持续斜正中,求得整体结构的稳定,笔画茂密穿插而气息相通,姿媚横生,朴拙生动。

沙孟海评道:“黄道周书法,参法钟、索,神龙变化,不可端倪,更是各家中的翘楚”,“明末夺王铎之席者,只有黄道周”。