这幅画把《小石潭记》画活了!

鱼在中国传统文化中有着丰富的涵义。因其谐音同“余”,百姓将生活富足、有所盈余的期盼寄托在“鱼”身上,便有了“年年有鱼(余)”的民俗画。

图 | 年画·年年有鱼 | 来源于中国美术馆

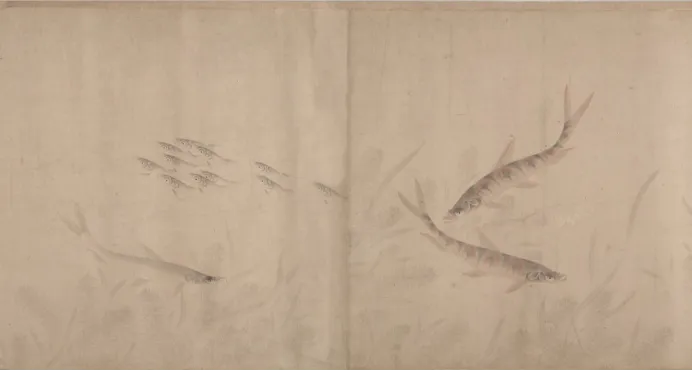

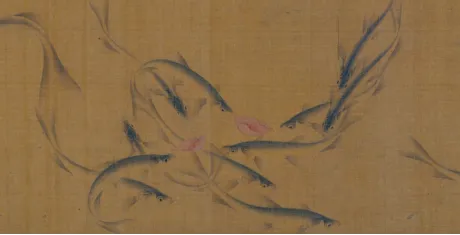

图 | 南宋·周东卿《鱼乐图》(局部),纸本设色,30.8×593.7厘米 | 现藏于美国大都会艺术博物馆

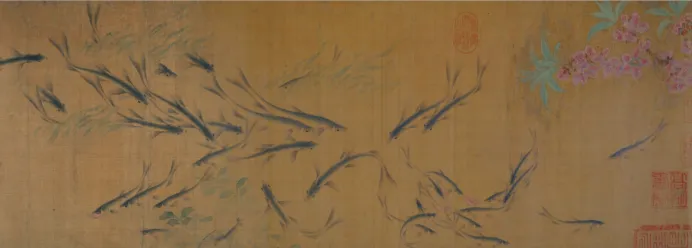

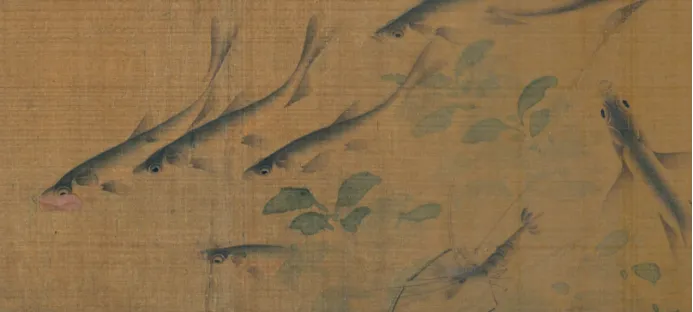

图 | 北宋·刘寀《落花游鱼图》(局部),绢本设色,26.8×252.2厘米 | 现藏于美国圣路易美术馆

不论是古代画家还是当代艺术家,在表现“鱼”这一形象时,除非是为表达特殊寓意,否则都会强调一个“活”字。

“活”并不等于“细”。《宣和画谱》有云:

“盖画鱼者,髻、鬟、鳞、刺分明,则非水中鱼矣,安得有涵泳自然之态。”

画谱认为,将鱼身上各个部位描绘太细,反而有失鱼的“自然之态”。

这不难理解。鱼在水中往往来去自如,人类少有机会可以细致地描绘鱼身的每一个鳞片。反而是鱼作为食材出现在案板上时,人们才有机会细致地观察鱼身。

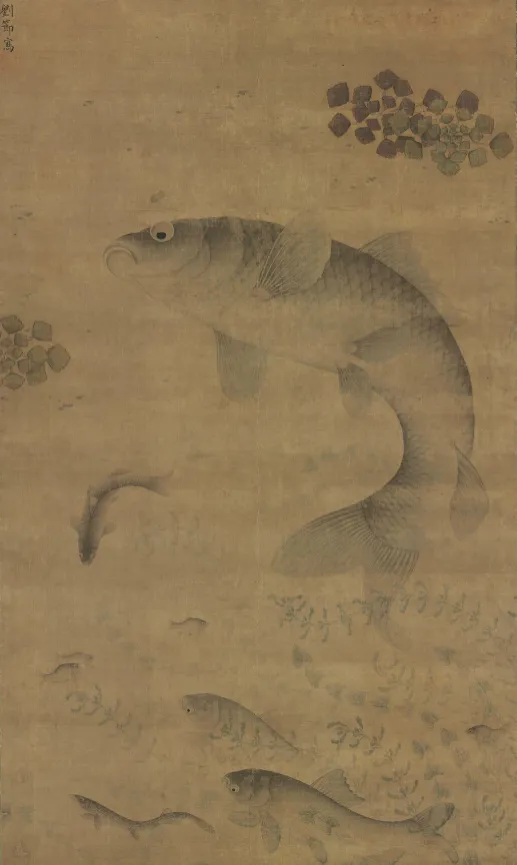

图 | 明·刘节《藻鱼图》,绢本设色,140.5x83.7厘米 | 现藏于美国克利夫兰艺术博物馆

落花游鱼

图 | 刘寀《落花游鱼图》(局部)

图 | 刘寀《落花游鱼图》(局部)

《中国名画鉴赏辞典》中评价:“画法全以渲染,而不见勾勒之笔,游鱼全为穿条,更滋生趣。鱼尾画得轻灵姿媚,一片动势,令人应接不暇。《落花游鱼图》全图画水,不着一笔,而以荇藻随波,群鱼追逐,翻藻依蒲,春水融融。画面似满,而实疏密巧施,弥觉空灵;似乱,而实各方有序,深具匠心。刘寀工诗词,精于写游鱼,尤善表现其中诗意,此图颇得‘银鳞唼咂水底天’之趣。”

《落花游鱼图》将这一个水中的美好季节封存在泛黄的纸面,留驻在观者心间。正所谓:“梁间归燕避微雨,池面游鱼争落花。”

总监制:张筱曼

监制:邓莫南、王菁菁

责编:彭锋、韩丹

撰稿:李唯嘉

编辑:刘梦迪、李唯嘉