草籀枢机,北派继宗——解码西晋书家卫瓘的翰墨人生

引言

元康元年的洛阳东市,一位白发老者临刑前索纸笔疾书,顷刻间《绝命帖》成,笔锋如刀剑相斫。这位以笔墨终结生命的书家,正是被张怀瓘《书断》列为"章草神品"的卫瓘。在《晋书》中作为平定蜀汉功臣载入史册的他,实则是魏晋书风转捩的关键枢纽,其"草籀相参"的书学实践,恰似黄河在潼关的惊险转折,改写了中国书法的流向。

01

宦海沉浮:从尚书令到书坛宗师

1.1 河东书脉的三代传承

据《晋书·卫瓘传》载,卫瓘字伯玉,河东安邑(今山西夏县)人,生于建安二十三年(218年)。祖父卫觊"善篆书,得汉骨",父卫寔"精章草,有梁鹄遗风",家族"三世掌兰台秘籍"(《法书考》)。泰始年间(265-274年),卫瓘整理秘府藏书时得见张芝真迹,遂将章草笔法融入家传篆籀,开创"草篆"新体。

1.2 军政生涯的笔墨传奇

卫瓘的仕途堪称书法实验场:

咸宁元年(275年):任尚书令时改革公文书写,创"官草"体

太康元年(280年):平定东吴后书《告吴士民檄》,以"一笔书"震慑江南

元康元年(291年):被贾后构陷,狱中作《绝命帖》,笔法达"人书俱老"之境

《书估》评其"以兵法入书道,笔阵森严处暗藏杀机"。

1.3 北派书风的奠基之功

卫瓘晚年培养索靖、卫恒等弟子,形成"北派书风"初貌:

将篆籀中锋笔法注入章草,创"银钩虿尾"新式

改革"飞白书",在木简上实现"枯润五色"墨韵

提出"书有三要:曰骨,曰势,曰韵"(《四体书势》)

张怀瓘叹曰:"伯玉章草,神化无方,汉晋之间一人而已。"

02

碑简辉映:卫瓘书迹考镜

2.1 传世法帖的双重面相

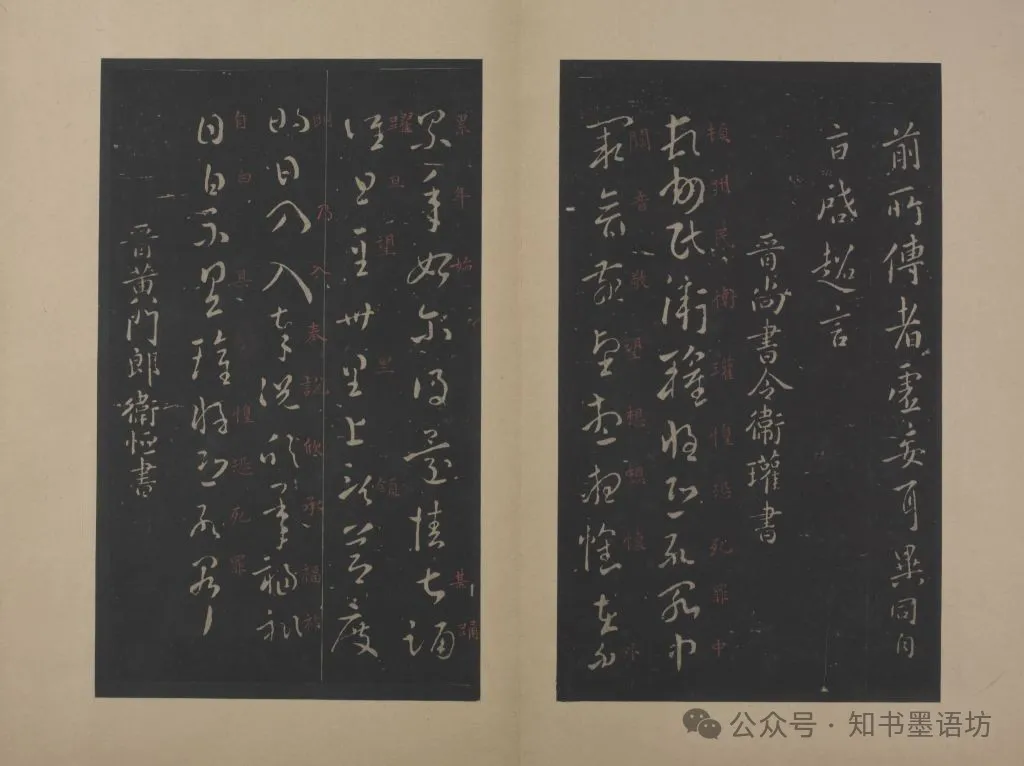

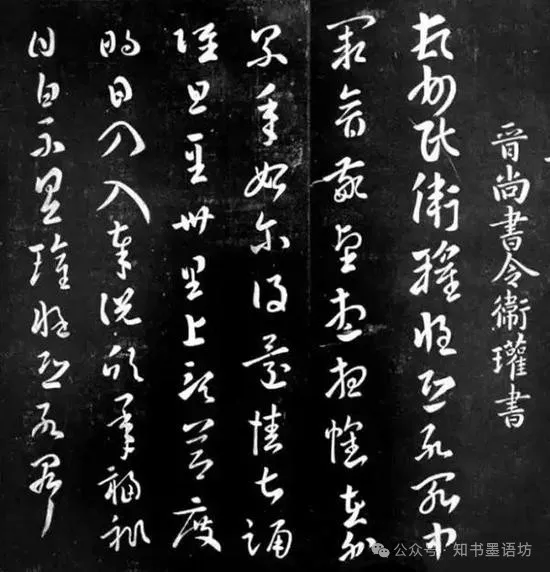

《顿州帖》(《淳化阁帖》卷二)

此帖被誉"章草圭臬",米芾称其"如武库矛戟,雄剑欲飞"。其中"民"字末笔如长戟掠阵,"州"字转折似金锁连环,将章草的"银钩虿尾"推向极致。

*顿州帖-淳化阁帖,现藏故宫博物院*

*顿州帖细节*

《此年帖》残卷(敦煌遗书P.3561)

仅存"此年垂尽"四字,草书中融入篆籀笔意。董其昌跋:"观此四字,可知右军笔法所自出。"

"平吴功勋鼎"篆铭(《宣和博古图》著录)

"天册元年"篆书铭文,竖笔如悬针垂露,转折处现45度斜切,直接影响北魏墓志方笔。

2.2 考古遗珍的时空密码

楼兰文书《戍卒名籍》(L.A.Ⅵ.ii.028)

"张武"二字章草,笔势连绵处见篆书圆转,印证《书品》"卫草含籀韵"之说。

南昌雷鋽墓漆器题记

"元康三年"字样,飞白技法与枯墨效果完美结合,展现"五色墨"精髓。

邺城遗址刑徒砖铭

"徒张永"三字,章草结体方正如营垒,竖笔劲挺似戈戟,体现"官草"特征。

03

草籀交响:卫瓘书风解诂

3.1 破立之间的技术革命

卫瓘对魏晋书法的三大突破:

笔法融合:篆籀中锋与章草侧锋交替运用

结构创新:变章草扁方为方正,开创"北派"结体范式

章法实验:纵势行气与横势波磔形成经纬交织的视觉张力

《书谱》评其书:"若秋鹰搏兔,劲健中见飘逸。"

3.2 军政美学的辩证统一

卫瓘书风中的精神图谱:

文质相生:庙堂典重与战场杀伐气韵交融

古今交汇:商周篆籀古法遭遇章草新变的剧烈碰撞

人书互证:政治权谋与艺术野心的双重投射

《法书考》精辟总结:"观伯玉墨迹,如睹洛阳武库,森森然有肃杀之气。"

3.3 书脉传承的枢纽地位

卫瓘对书法史的深远影响:

北碑先导:其方笔篆法直接启发龙门造像记

南帖基因:卫夫人得家学真传,影响王羲之"改体"

域外传播:《顿首帖》摹本成为日本平安时代章草范本(日本假名文字的诞生跟章草有相当大的关系)

康有为在《广艺舟双楫》中揭示:"北碑方笔之祖,实出卫氏。"

结语

站在敦煌遗书《此年帖》残卷前,那些斑驳的墨迹仍在诉说一个文明转折点的故事。卫瓘用七十三载人生证明:真正的艺术革新,往往诞生在秩序与变革的刀锋之上。当我们在博物馆凝视那些充满张力的笔触时,或许应该重新审视这位"叛臣"——那些墨色中的金石气韵,不仅是书法基因的突变,更是华夏文明在裂变中重生的永恒见证。这种充满张力的美学价值,恰如黄河在潼关的惊天转折,永远定格在文明进程中最具爆发力的瞬间。