篆籀守正,北派开宗——解码魏晋书家卫觊的翰墨人生

引言

正始三年的洛陽太學,一位青衫文士正在三體石經上勾摹古文,忽見日影西斜,竟以衣袖代筆,在牆面疾書《尚書》篇章。這位沉醉於書道的學者,正是曹魏書壇的「古文守護者」衛觊。在《書斷》中被張懷瓘列為「妙品」的他,如同書法史上的活化石,在楷變浪潮中堅守着篆籀的尊嚴。

01

河東名門 翰墨傳薪:衛觊的雙重使命

1.1 書香世家的薪火傳承

據《三國志·衛覬傳》載,衛觊字伯儒(也有一說叫伯覦),河東安邑(今山西夏縣)人,生於建寧四年(171年)。其家族自東漢衛宏起「世治古文」,祖父衛暠「以儒學稱」,這種家學淵源使其深諳文字演變之理。初平年間(190-193年),避亂入蜀,得見《石門頌》摩崖,將漢隸雄渾之氣融入家傳古文。

1.2 三朝典制的翰墨擔當

衛觊的仕途與書法緊密交織:

曹操幕府:建安元年(196年)任司空掾,典章制度多出其手

曹魏立國:黃初元年(220年)撰《受禪文》,書《勸進表》

明帝朝:太和三年(229年)主持修訂《正始石經》古文部分

《宣和書譜》稱其「身在廟堂而心存籀篆,誠文字守護之神」。

1.3 北派書風的奠基之功

正始六年(245年),衛觊完成書學體系建構:

整理《史籀篇》遺文,編纂《古文官書》

創「懸針篆」,豎筆如利劍垂露,影響後世官印篆刻

培養衛瓘、衛恆等子侄,形成「衛門書派」

張懷瓘《書斷》嘆曰:「伯儒存古,功在千秋。」

02

金石春秋:衛觊書跡考鏡

2.1 豐碑典範

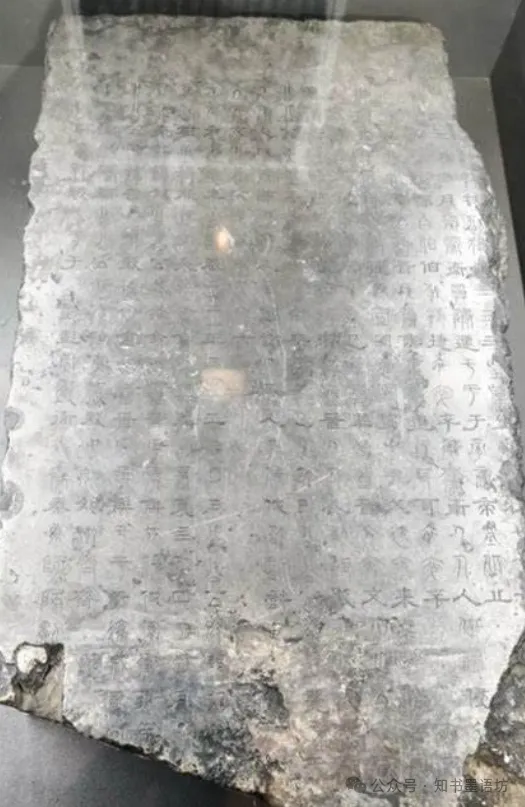

《正始石經·尚書殘石》(藏西安碑林)

古文如龜甲重生,「帝曰」二字結體奇古,「禹貢」篇名線條如鑄,康有為贊其「得商周遺意而增以漢隸氣骨」。橫畫起筆的「藏鋒」已見楷法端倪,展現書體嬗變的活化石。

《受禪表》篆額(河南臨潁)

「大魏受命」四字篆書如金繩鐵索,豎筆「懸針」技法開隋唐官印先河。翁方綱評其「方圓兼備,若周鼎復現」。

《急就章》摹本(敦煌遺書P.3347)

章草中融入篆籀筆意,「史」字波磔如刀劈斧斫,「急」字轉折似屈鐵盤絲,趙孟頫稱此作「存梁鵠筋骨,具伯儒神韻」。

2.2 翰墨遺珍

樓蘭文書《倉曹牘》(L.A.Ⅵ.ii.015)

「粟千石」數字,篆隸相參,橫畫收筆的「雁尾」弱化為楷式頓挫。

鄴城遺址瓦當銘文

「千秋萬歲」四字,古文線條間雜飛白,如流星劃過夜空。

南昌東吳高榮墓漆器題記

「永和四年」字樣,篆書結體中暗藏行書筆勢,展現書體過渡特徵。

03

古質今妍:衛觊書風解詁

3.1 文字守護的三重境界

衛觊對書法史的獨特貢獻:

古文復興:整理《史籀篇》遺文,使戰國古文免於湮滅

篆法改良:創「懸針垂露」筆法,賦予篆書新生命

書體過渡:在古文書寫中融入隸楷筆意,加速書體演化

《書譜》評其書:「如陳年古玉,溫潤中見鋒芒。」

3.2 廟堂美學的辯證統一

衛觊書風中的精神特質:

古與今:篆籀形體為殼,隸楷筆意為核

剛與柔:線條如鐵畫銀鉤,氣韻似流水行雲

法與情:嚴守古文法度,暗藏個性鋒芒

《法書考》精辟總結:「伯儒作篆,如大匠斫輪,規矩之內盡得風流。」

3.3 北派書脈的源頭活水

衛觊對後世的深遠影響:

金石傳統:其篆書實踐直接啟發清代金石學派

官印典範:「懸針篆」成為隋唐官印標準字體

家族傳承:衛氏書派經衛瓘、衛夫人傳至王羲之

康有為在《廣藝舟雙楫》中斷言:「北碑之源,實出河東。」

结语