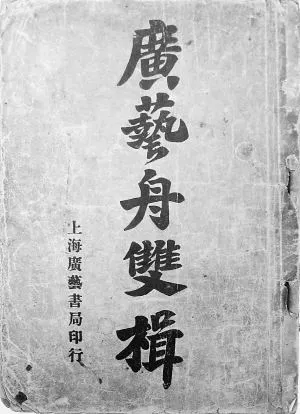

一代狂人康有为何要写《广艺舟双楫》?

请扫码或长按二维码

关注“经典书法 随缘堂”

「传承经典 开创未来」

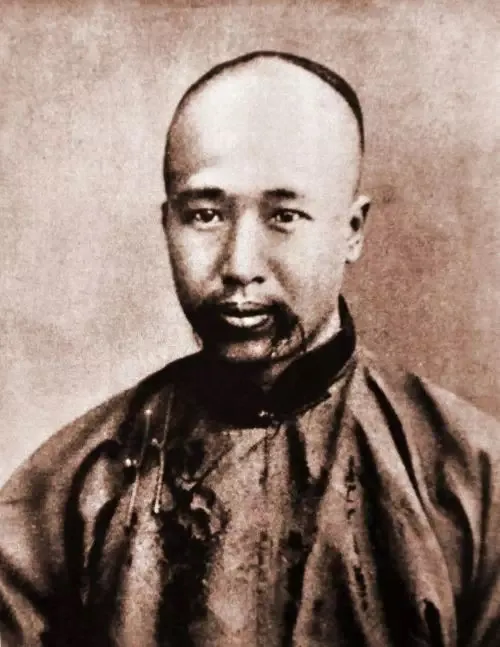

康有为

编者按:《广艺舟双楫》系晚清碑学理论之集大成,向被视为康有为碑学理论代表。清末至今,学界多将康有为《广艺舟双楫》标签为“尊碑抑帖”。近有研究指出,康有为碑学理论发生“晚年转变”,有“碑帖相融”倾向。那么,康有为碑学思想真是“尊碑抑贴”,在晚年真发生所谓“转变”了吗?观既往研究,虽有关注康有为早期政治交游、晚清官场文艺交往以及官场与书画市场者,却较少将康有为碑学理论与政治活动展开深度联想,不欲做探赜索隐之论。视《广艺舟双楫》为康有为逃避政治之学术作品,或为其政治理想“不得志”转而抒发 “求变”之书学。原因或许有二。一则,在清朝钳制思想,广兴文字狱背景下,金石书法乃是读书人逃避政治之避风港。二则,按康氏《我史》载,该书是其上书不达、乡试不售,广被嘲讽之际,受沈曾植等人劝其“勿言国事,宜以金石陶遣”影响,转入碑学研究的,似是远离政治,愤而著春秋之举。纵观康有为一生,曾深度参与中国近代政治、思想变迁,其主要角色是大政治家和大思想家,无论其思想抑或言行,均有“家国天下”情怀,安可以一纯粹书斋学人视之?实应由《广艺舟双楫》之政治动因出发,进以窥究康有为碑学思想成因,及变与不变间之真意。

一

维新变法失败后,康有为流亡日本,在海外接受采访,痛述变法失败,斥责慈禧软禁光绪,引起舆论哗然。在张之洞授意下,戊戌年九月十三日(1898 年10 月27日),梁鼎芬在《申报》上,刊发《驳逆犯康有为书》,同“康党”割席。又于戊戌年十月撰《康有为事实》(共三十二条),送至日本驻沪领事馆,揭发康有为“罪行”,劝说日本驱逐康梁。梁鼎芬认为《广艺舟双楫》是康有为有意攀附翁同龢的文章。

《康有为事实》第十八条称:“康有为初不识常熟翁叔平协揆,因见协揆势位日隆,遂著续《艺舟双楫》一书,内极称协揆书法冠绝一时。又上疏极称协揆尊翁已故大学士翁文端公之为人,谄谀卑贱,稍有耻者不为也,至是协揆始力荐之”。

考虑当时特殊政治环境,梁鼎芬及其背后的张之洞,自然要表明态度,划清界限,有“欲加之罪”的可能。那么,梁鼎芬所言,是否符合史实?梁鼎芬是否能获知康有为《广艺舟双楫》的撰写动机呢?康有为编写《广艺舟双楫》是否有政治动机?《广艺舟双楫》阐发的碑学观点,多大程度上受到政治因素影响?

梁鼎芬与康有为之间的关系非同一般。梁鼎芬少年得志,二十多岁考中进士,成为翰林院编修。其人敢言,深得张之洞赏识,曾因弹劾李鸿章,被降五级,绝非趋炎附势、庸碌无胆之人。从梁鼎芬性情和动机看,也无须编造谎言。

梁鼎芬和康有为既是挚友,又有相近的政治理想,曾为张之洞和康有为牵线,谋求维新变法。康氏《我史》中虽未曾描述他同梁鼎芬早期关系,但是,从双方书札交往可以确认,梁鼎芬与康有为,不仅有乡谊,且为至交。康有为在粤时与梁鼎芬有交往,将梁之舅父翰林院编修张延秋视为知己。张延秋去世之后,梁鼎芬成为康有为在京政治圈的重要襄助者。沈曾植等人均为梁鼎芬之密友,从社会地位上看,当时康有为连举人都不是,自然不如沈、张之间关系密切。梁鼎芬深知康有为《广艺舟双楫》创作过程及其意图。

梁鼎芬是该书最早的读者和传播者,自然能够揣度康有为撰写动机,并有襄助之举。1895年10月初,黄绍箕侍父归里至金陵,梁鼎芬把康有为《广艺舟双楫》转赠黄绍箕,黄绍箕日评注以遣怀,累计达七十余则于页端。

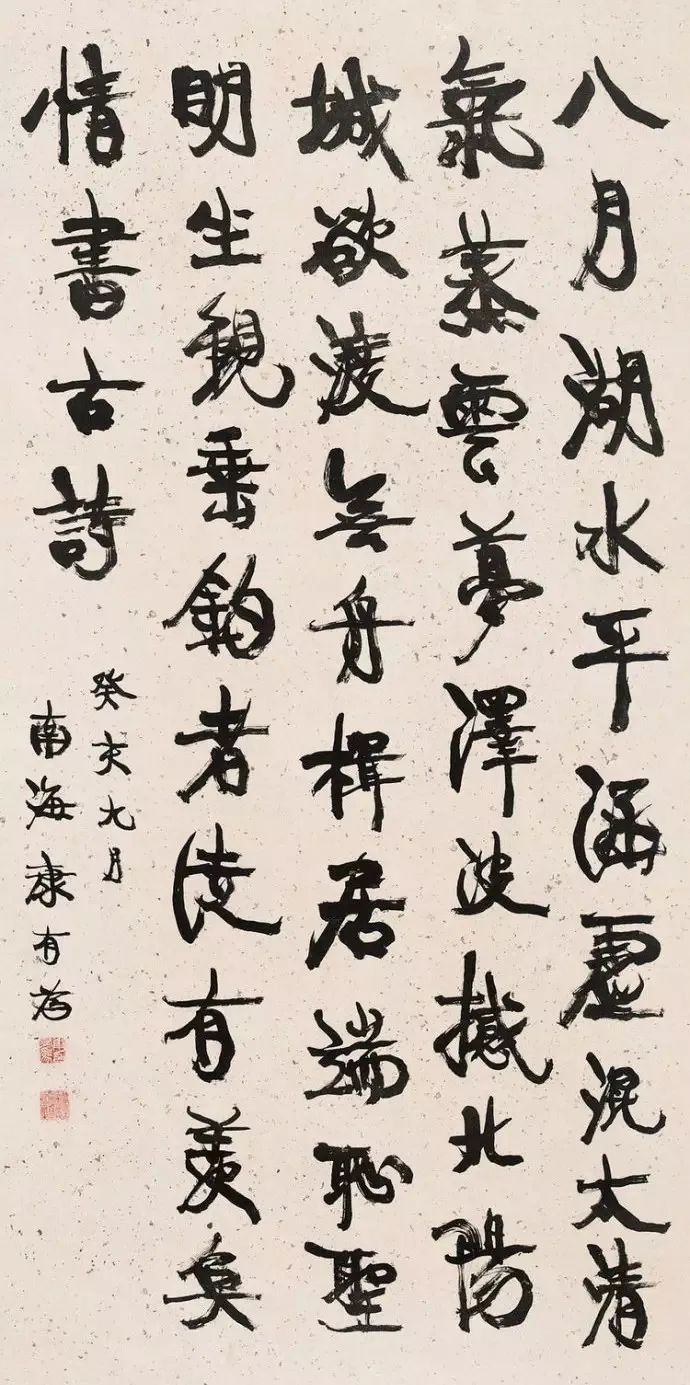

从康有为早期政治境遇看,该书撰写时间正值晚清政局发生变动之际。据康自述,其于光绪十五年(1890年)除夕前,将滞京期间旧稿,整理为《广艺舟双楫》。该书“作始于戊子(1888年)之腊,实购碑于宣武城南南海馆之汗漫舫,归欤于己丑(1889年)之腊,乃理旧稿于西樵山北银塘之澹如楼”。

戊子年(1888年)为晚清政治关键年份,光绪“归政大婚”,进入慈禧、光绪“表面共主”格局。是年五月(农历),康有为为参加顺天府乡试,加之受张延秋“频招”,离粤北上。不意到京后,张延秋病故,“营其丧”后,康有为再游京师。

康凭借张延秋关系,在京获得相当之人脉,与黄绍箕、沈曾植等官场清流帝党相交。康有为早期积极参与政治,却不懂朝堂政治运作规则,贸然向朝中大臣进书,乃至上万言书,引起哗然。其投书对象有潘祖荫、徐桐、翁同龢、许应骙、曾纪泽、志锐、盛昱等,这些人多为享有时誉的清流,且为掌衡之人。

康氏《我史》,将此段时间政治活动,描述为“变法呼吁”。“时公卿中潘文勤公(祖荫)、常熟翁师傅(同龢)、徐桐有时名,以书陈大计而责之,京师哗然。值祖陵山崩千余丈,乃发愤上书万言,极言时危,请及时变法,黄仲弢编修(绍箕)、沈子培刑部(曾植)、屠梅君侍御(仁守),实左右其事。自黎纯斋后,无以诸生上书者,当时大恶洋务,更未有请变法之人,吾以至微贱,首倡此论,朝士大攻之。”

康有为曾两次上书时任工部尚书的潘祖荫。他向吏部尚书徐桐“陈大计而责之”。他还向都察院左都御史祁世长上书,望能“扶士气而维国家”,从康有为的上书内容看,可以想见,确实有谄媚之辞,不过,广泛投书的结果并不理想。

康有为此阶段之作为,梁鼎芬定有观察,甚至参与其中,《康有为事实》中,明言:“康有为赴试京师, 因不中举人,遂夤缘在朝大官, 求得富贵”,“诸公以康有为一年少监生, 初到京师,遍谒朝贵, 实属躁进无品, 皆甚鄙之”,“潘公送银八两, 并作函与康云, 以后请勿再来, 来亦不再送银。此函人多见之。曾公尝告人曰:康有为托名西学,希图利禄, 不知西无此学, 中国亦无此学也。徐公、志公见其言嚣张卑蹈, 皆将原书掷还, 都下士大夫无不鄙笑。”

不过,翁同龢态度和其他诸公,并不相同,据《翁文恭公日记》(光绪十四年戊子十月二十六日)记:“ 盛伯羲以康祖治封事一件来, 欲成均代递,然语太评直无益,只生衅耳,决计覆谢之”,翁同龢虽未上递,却摘录一千五百余字,可见还是引起翁的注意。史学界虽然推翻康有为进用之“翁荐说”,转持“张荐说”。但是客观上,日后翁同龢在事实上并未阻拦康有为进用。

马忠文曾探究1888年康有为在京期间活动,认为从康有为的个性、处境及思想动机看, 他频频上书权贵系受到清议风尚的影响,主要目的是为了寻求出仕机会。在京期间, 像许多落第士人一样, 康氏亟亟奔走于权门, 表现出急功近利的心态,当时官场看法与康氏自述之昌言变法,大相径庭。总之,在其撰写该书时,正值其科举失败,第一次上书丧败之际,初露峥嵘的康有为不合官场规则的大胆举动,非但没有获得清誉,反而广受诟病。

二

鉴于明亡教训,清廷甚为警惕结党营社。然而,政治派别并不因之消弭,如晚清政局既有曾、李等依托军功和师生之谊形成的洋务派,又有以钳制洋务派之松散清流派。

从康有为投书对象看,多为晚清清流派。清流派官僚多为以科举进身的言官,雅好金石书画者多,基于共同观念、艺趣形成非正式的政治文化共同体,书法亦成为清流文官之间同声相应、同气相求之媒介,如潘祖荫、李翰藻、翁同龢之间常以书法交流。

李鸿藻(1820-1897)是同光年间“清流领袖”,善书画,碑帖兼用,其手札多以“魏碑体”书写。潘祖荫(1830-1890)系晚清著名政治家、收藏家,大学士潘世恩之孙。数掌文衡殿试,在南书房近四十年,曾力保左宗棠,通经史,精楷法,藏金石甚富,著《攀古楼彝器图释》等,潘在收藏鉴定上颇有成就,后因其弟与吴大澂之姻亲关系,其藏归集于吴湖帆。翁同龢(1830—1904),字叔平,常熟人,体仁阁大学士翁心存第三子,咸丰六年(1856)状元,两代帝师,历任工部、户部尚书,帝党代表人物,翁同龢之收藏,递传至翁万戈先生,系近代著名私人家藏。李鸿藻、翁同龢等均是晚清政坛举足轻重的人物。研究表明,李、翁之间的信函交流多系私交,包括品鉴赏书画。

此种非政治行为久之,乃产生某种政治意味。清朝前期书风之演变,实由政治塑造,为帝王左右,康熙、乾隆、道光之个人爱好,使得董其昌、赵孟頫和欧阳询书风大行其道。翁同龢等人为同、光两朝帝师,自然无形间影响帝王审美取向,进而影响读书人进仕之途。在科举制下,书法成为科举考试“射利之物”,追求主考官对其书法的认可,无疑为增加科举成功之关键。

以书法为雅媒,进而无形中形成政治关系网,此系晚清清流派最为重要的勾连渠道。身为久立朝堂之人,张延秋、梁鼎芬、沈曾植乃至黄绍箕等人,自然明白其中潜规则,且深谙此道,故多研究金石碑版,雅好书画。再从康有为交往的文化圈看,康有为远处岭南,所奉不过帖学干禄之道,书法并无成就,理论更是茫然,诚如康有为自道,“惟吾性好穷理,不能为无用之学,最懒作字,取大意而已”。故而,当张延秋与之论述朝堂书法风尚转变,康有为竟颇不以为然。待到京师,在张延秋的文化圈浸润下,遍览藏家收藏(如潘祖荫、盛昱等人收藏),广购碑版,眼界大开,又兼其为非常之人,性情才华使然,迥异从前,故而产生极端之书论。

康有为也曾在书中表达过撰写碑学书论的主观动机,其认识到书法并非纯粹艺术,而有特殊政治功用。在《广艺舟双楫》中,康有为非常明白,“内廷笔翰,南斋供之,而诸翰林时分其事,故词馆尤以书为专业。马医之子,苟能工书,虽目不通古今,可起徒步积资取尚、侍,耆老可大学士。昔之以书取司空公而诧为异闻者,今皆是也。苟不工书,虽有孔、墨之才,曾、史之德,不能阶清显,况敢问卿相!是故得者若升天,失者若坠地,失坠之由,皆以楷法。荣辱之所关,岂不重哉!此真学者所宜绝学捐书,自竭以致精也”,显然书论不是逃避政治,而是遵循政治潜规则。

沈曾植劝说康有为以金石陶冶性情,实是指点以“金石”谋取仕途之妙用,按康氏《我史》载,沈曾劝导“且无用者,又有用也。不龟手之药,既以治国矣,杀一物而甚安者,物物皆安焉。苏援一技而入微者,无所往而不进于道也。”于是,康有为“翻然捐弃其故,洗心藏密,冥神却扫;摊碑摛书,弄翰飞素。千碑百记,钩午是富。发先识之覆疑,窍后生之宧奥。是无用于时者之假物以游岁莫也”。《广艺舟双楫》绝非纯粹之学术产物,而带有强烈的政治功利性。

再则,从沈曾植等人对康有为的政治辅助行为看,绝非让康有为远离政治,而是极力襄助。汤志钧曾结合翁同龢摘抄手抄,分析康有为在光绪十四年(1888年)第一次上万言书情况,指出《上清帝第一书》的“ 康本”实为“沈批本”。沈曾植旅京日久,任职刑部, 熟悉掌故,对官场习俗自较康有为了解。沈曾植为翁同龢政治文化圈成员,自然能够察觉翁之喜好。再如,康有为著作被责令毁板之事,由梁启超北上活动,经沈曾植等人广为活动,方为转圜。1895年,沈曾植又曾劝说康有为遵循“奉座主为师”的科举潜规则。日后,康有为无论是组建强学会,抑或言维新变法,沈均“左右其事”。以晚清政治之诡谲,岂是康有为能熟知,沈曾植是在规劝康有为远离政治,还是指点康有为有效参与政治?不言自明。

三

细察之,康有为碑学理论,实是其与京城文化圈,交往所得之产物,绝非一人独创。据康氏《我史》载, 光绪五年(1879),“编修张延秋先生,与朝士四五人来游樵山”,相与议论, 由是订交。后多次深度交流,“尽知京朝风气”,其中自然也包括了解到京城文化圈的金石碑版之风尚。不过康有为没有转变其自身的帖学观念,“时张延秋编修相谓帖皆翻本,不如学碑。吾引白石毡裘之说难之,盖溺旧说如此。少读《说文》,尝作篆、隶,苦《峄山》及阳冰之无味。问九江先生,称近人邓完白作篆第一。因搜求之粤城,苦难得”。

壬午年(1882年),康有为在恩师朱九江去世后,参加顺天府乡试,“购碑刻讲金石之学”,进而转变帖学思想,“及久居京师,多游厂肆,日购碑版,于是尽见秦、汉以来及南北朝诸碑,泛滥唐、宋,乃知隶、楷变化之由,派别分合之故,世代迁流之异。”碑学观念是张延秋传递给康的,但是,直到二十五岁,康有为从岭南来京后,视野大开,才翻然知帖学之非,“壬午入京师乃大购焉。因并得汉、魏、六朝、唐、宋碑版数百本,从容玩索,下笔颇远于俗,于是翻然知帖学之非矣。”

但是,当时康有为并未撰写书论,而视其为小技。六年之后,在遭受政治挫败后,康有为开始听从沈、黄等人劝说,关注金石学。康有为的碑学思想其实是京城文化圈的某种共识。例如,康有为曾同沈、黄等人共鉴《苏慈碑》,有相通之论,康认为“气势薄弱,行间亦无雄强茂密之象”;沈增植鉴定为赝作,“笔法不易赝古,刀法赝古最易,厂肆优为之”;黄仲弢则以其中“叙葬处乐邑里”数字,行气不接,字体不类,为后来填上,若赝作必手笔一律。无论是阮元、包世臣的书学思想,还是翁同龢、沈曾植、黄仲弢等人书学观念,都有碑帖相融的总体趋势,未有偏执一端之论。

但是,康有为若要引起注意京城文化圈之关注,一则需要改变自身陈旧的岭南时期书学观念,另一方面必做“惊人之语”,否则,混同众人,又有何异?于是,康有为借鉴包世臣,从金石考证之小学,转向碑版书法之美学,进而矫枉过正,首创“尊碑”之论,对阮元、包世臣等人书法理论展开讨论,对当朝书法名家进行评判,对其所见历代金石碑版予以品评,其核心概念乃是借帖学不振而转尚碑版。草蛇灰线,伏脉千里,康有为不过是预流晚清碑学思潮,学者多关注其惊人之语,而遮蔽其碑帖相融的真实看法。

除“尊碑”之外,在《广艺舟双楫》中,康有为早就谈到“帖学为尚”,指出,“近世北碑盛行,帖学渐废,草法则既灭绝。行书简易,便于人事,未能遽废。然见京朝名士,以书负盛名者,披其简牍,与正书无异,不解使转顿挫,令人可笑。岂天分有限,兼长难擅邪?抑何钝拙乃尔!夫所为轩碑者,为其古人笔法犹可考见,胜帖之屡翻失真耳。然简札以妍丽为主,奇情妙理,瑰姿媚态,则帖学为尚也。”

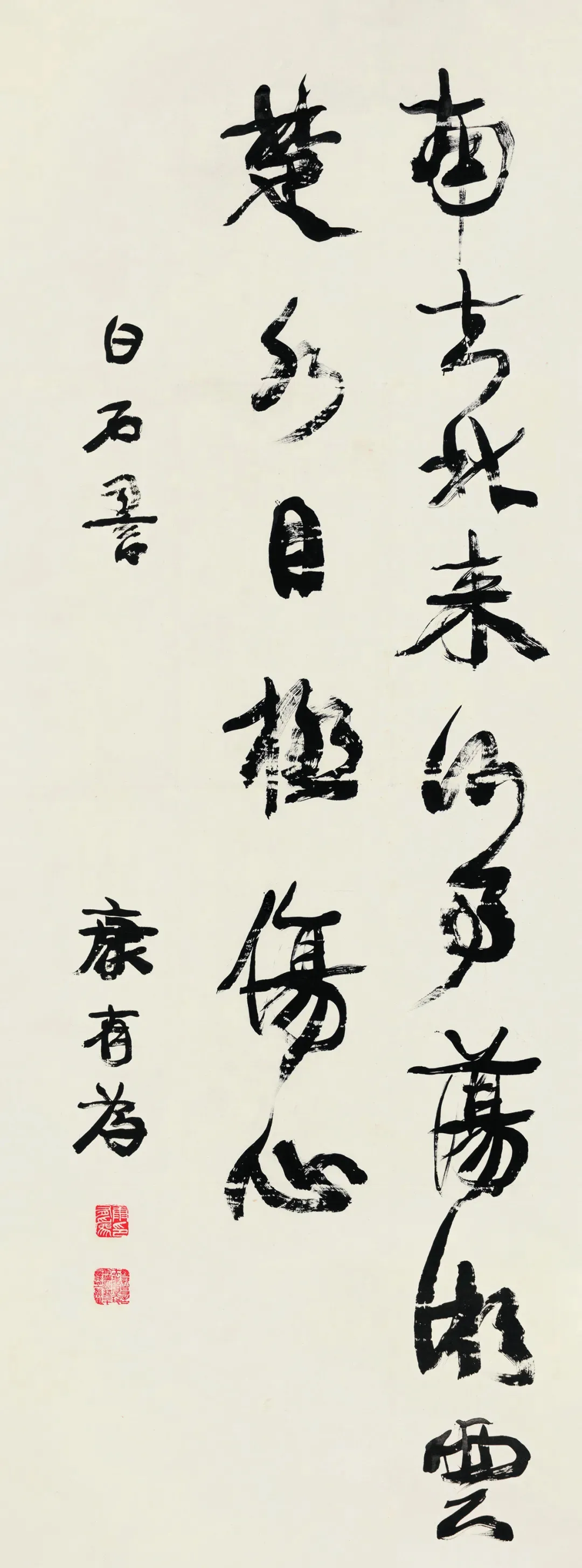

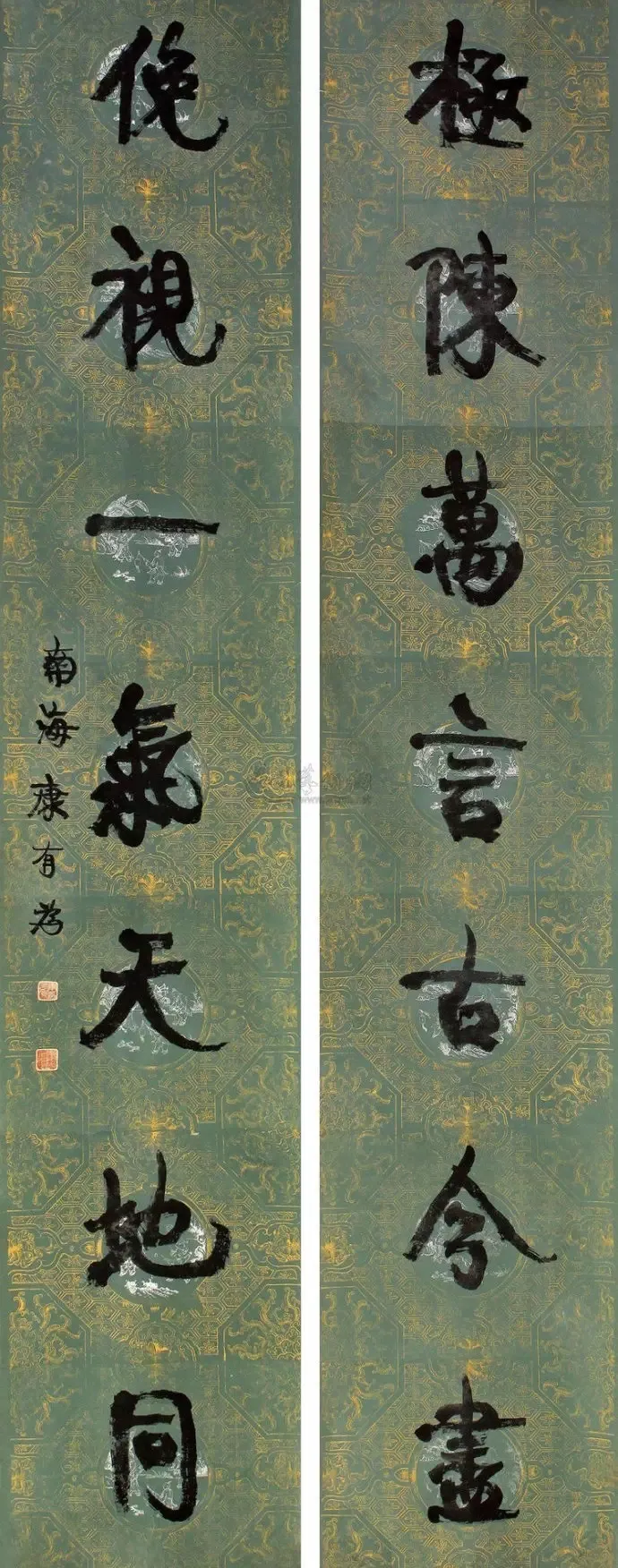

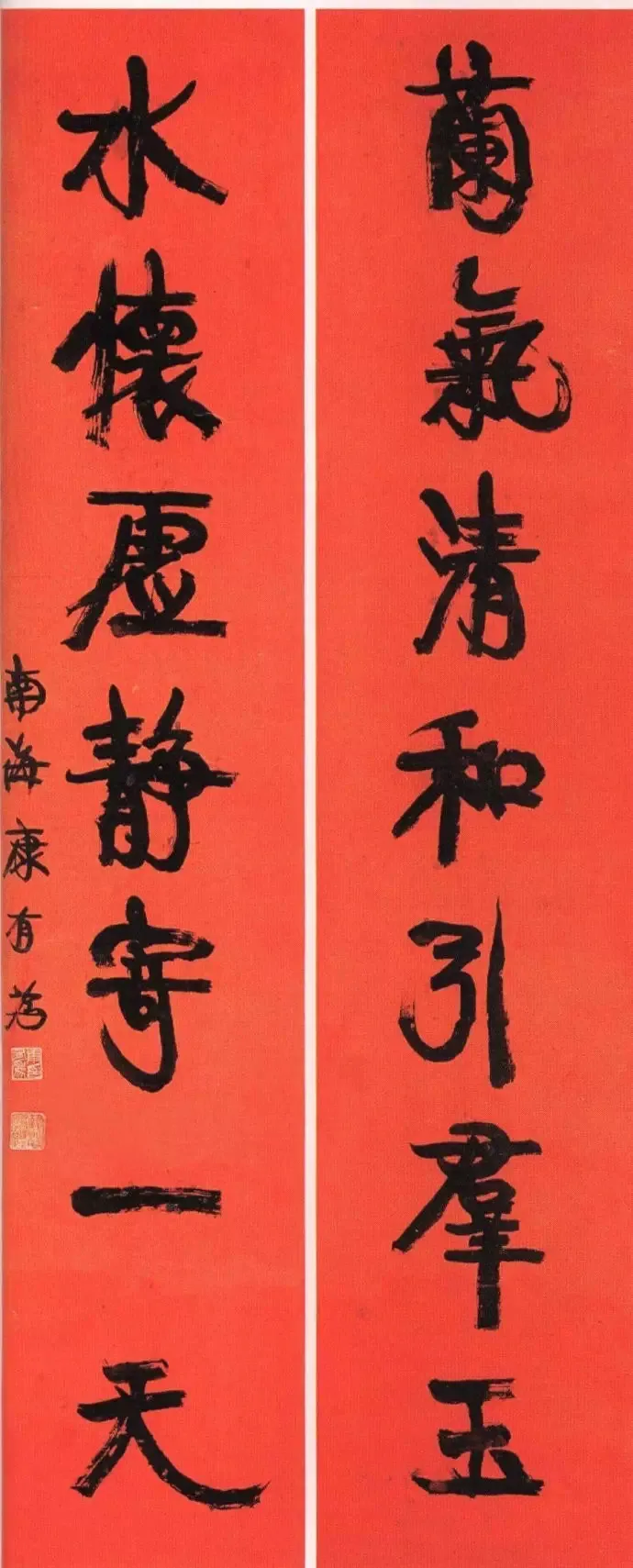

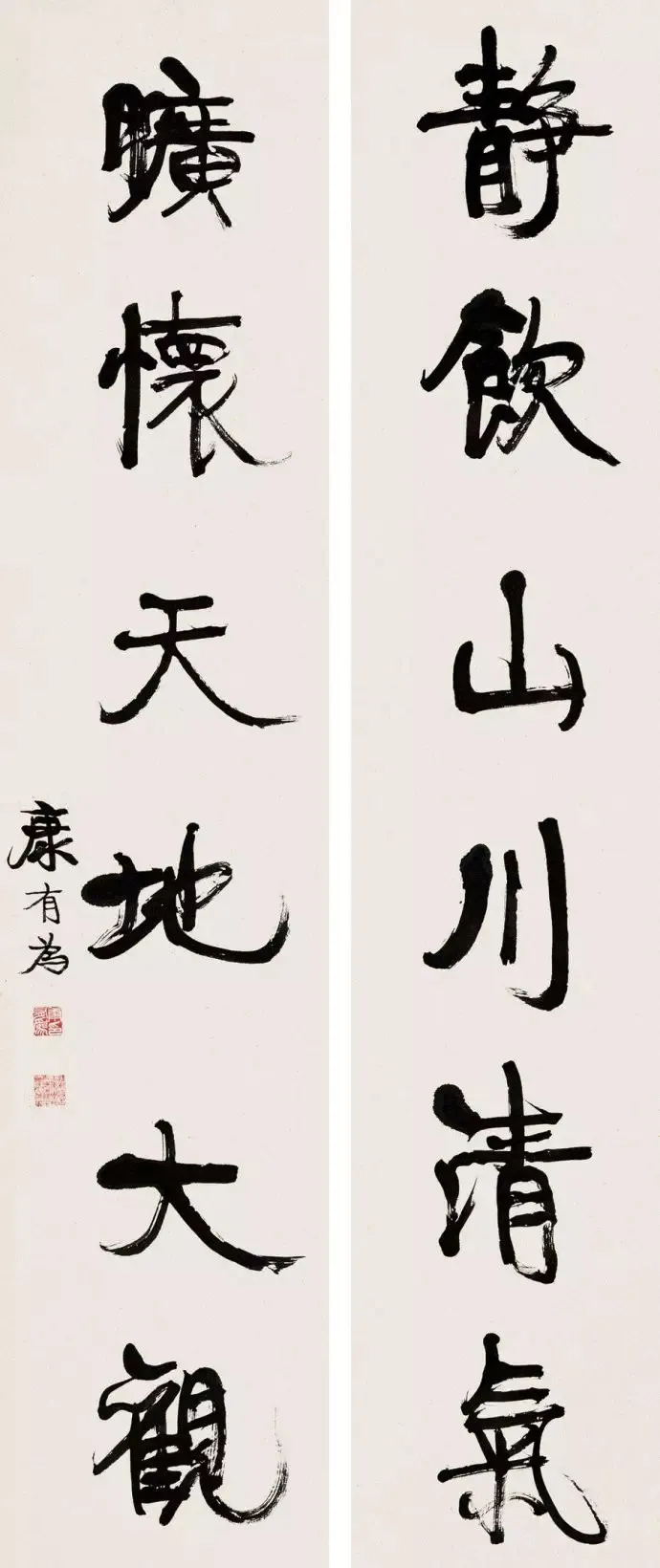

又如,在推崇书家中,其甚为推崇的尊师朱九江,乃帖学名家。“先师朱九江先生于书道用工至深,其书导源于平原,蹀躞于欧、虞,而别出新意。相斯所谓鹰隼攫搏,握拳透爪,超越陷阱,有虎变而百兽跧气象。鲁公以后,无其伦比,非独刘、姚也。元常曰:多力丰筋者圣。识者见之,当知非阿好焉。但九江先生不为人书,世罕见之。吾观海内能书者惟翁尚书叔平似之,惟笔力气魄去之远矣!”通观《广艺舟双楫》,只有此处点名翁氏,将其和九江先生并列,显然有逢迎讨好之意。

再则,从其治学风格看,康有为在三十岁前后形成基本观念后,就固执己见,不复变更。康有为《与沈刑部子培书》(1889年9月前)有言:“至乙酉之年而学大定,不复有进矣”。与梁启超一生善变不同,康有为曾言:“吾学三十岁已成,此后不复有进,亦不必求进。”另一方面,康有为不遵守学术规范,为立己说而大肆篡改、曲解古人论述。梁启超对乃师之学术作风有恰当之评价,梁启超认为,“有为以好博好异之故,往往不惜抹杀证据或曲解证据,以犯科学家之大忌,此其短也。有为之为人也,万事纯任主观,自信力极强,而持之极毅。其对于客观的事实,或竟藐视,或必欲强之从我。其在事业上也有然,其在学问上也亦有然;其所以自成家数崛起一时者以此,其所以不能立健实之基础者亦以此”。

1915年,在《致罗掞东论书法书》中,康有为谈到:“抑凡有得于碑,无得于帖,或有得于帖,无得于碑,皆为偏至。” 在《致朱师晦书》中,他提出:“《书镜》以帖所不备为主,至《书镜》尊碑,乃有为而发。仆若再续《书镜》,又当赞帖矣。观其会通,而行其典礼,一切皆然。无偏无过,岂独书耶!”

今之研究者多以其晚年论书为据,认为其转向“碑帖相融”。究其本意,康有为从“壬午之变”再到“戊子之论”后,一直未曾改变,实为碑帖兼容。为示才华,谋求知遇,畅言尊碑,实际是遵从京师文化圈之共识,抑制自己先前帖学观念,以标新立异之言,谋取关注之举。故而,当时其书论多宏大博学之感,发人未见之识,这也是当时八股策论常用方法。康氏此科虽落第,但是为了与翁建立有效的联系,亲近清流一派,竟意外成书法理论大家,也是其政治之余,额外收获。不过,康有为《广艺舟双楫》因处其书学思想初立之时,缘政治之动机,好为大言;又因时间紧迫,无暇考证,故而,有不实矛盾、牵强附会之处,这是其为学、为人之一贯作风,却徒增后世学人揣摩康有为碑学思想真意,及变动之劳苦。