陈老莲:公简,我心情不好,你来陪我

中国古代书画作品暨明清信札手迹专场

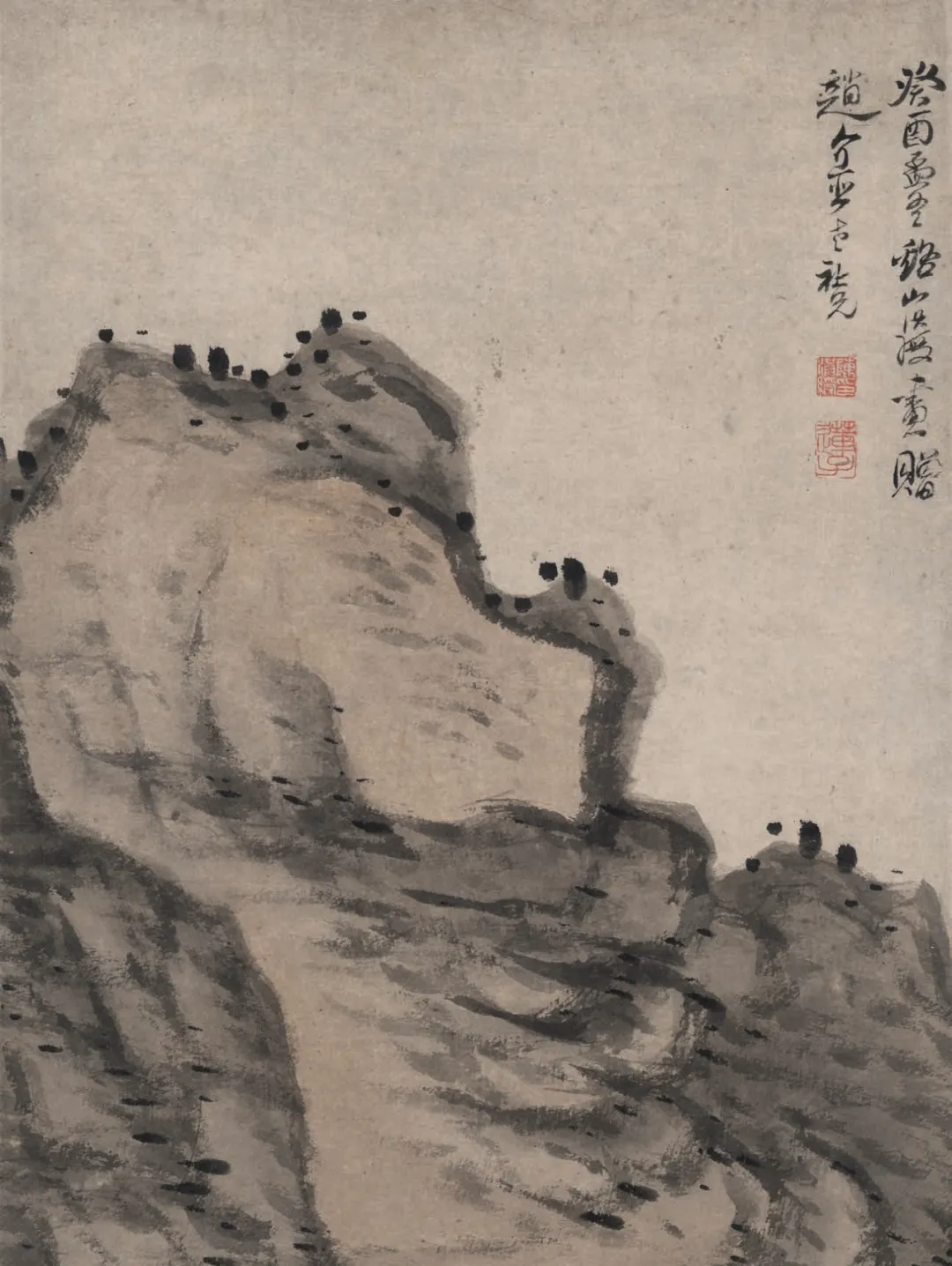

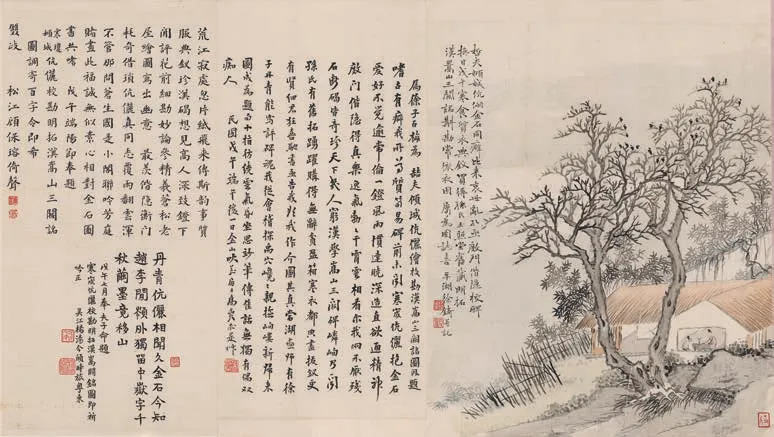

陈洪绶(1598 ~ 1652) 三十六岁为赵公简作 长松高逸图

设色纸本 立轴

1633 年作

150×31cm

款识 :癸酉孟冬,谿山洪绶画赠赵介臣老社兄。

钤印 :陈洪绶印(白) 莲子(朱)

签条 :老莲居士松崖高逸图真迹神品。大风堂藏。钤印 :张大千长年大吉又日利(白)

鉴藏印 :冠五珍藏(朱) 田溪书屋(朱) 大千好梦(朱) 藏之大千(白) 善孖心赏(朱) 大风堂长物(朱) 渔庄所藏(白) 耦庵经眼(朱)

出版 :1. 《大风堂名蹟》第四集,图三二,联经出版事业公司,1978 年。

著录 :2. 《古代书画过目汇考附目》,徐邦达编。

3. 《历代流传书画作品编年表》P347,徐邦达编,上海人民美术出版社,1963 年。(徐邦达给本件标“*”号,意为过眼并肯定为真迹)

4. 《明清中国画大师研究丛书 · 陈洪绶》P168,吉林美术出版社,1996 年。

5. 《中国历代画家大观 · 明》P478-479,上海人民美术出版社,1998 年。

6. 《陈洪绶家世》P184-185,北京出版社,2004 年。

7. 《陈洪绶》P163,海潮摄影艺术出版社,2005 年。

8. 《丹青有神 :陈洪绶传》P273,浙江人民出版社,2008 年。

说明 :陈洪绶同学赵公简上款。张大千、张善孖、何冠五鉴藏。张大千题签。

本件经张大千影印出版,又经徐邦达审定并标以星号,意为过眼并肯定为真迹,载于《历代流传书画作品编年表》中。

上款简介 :赵公简(1599 ~?),名广生,一字介臣,浙江会稽(今绍兴)人。复社成员。曾为清朝教官。从学刘宗周,与陈洪绶同门。与祁彪佳、张岱、谈迁等人交好。

为文高古曲折,有集六卷行世。

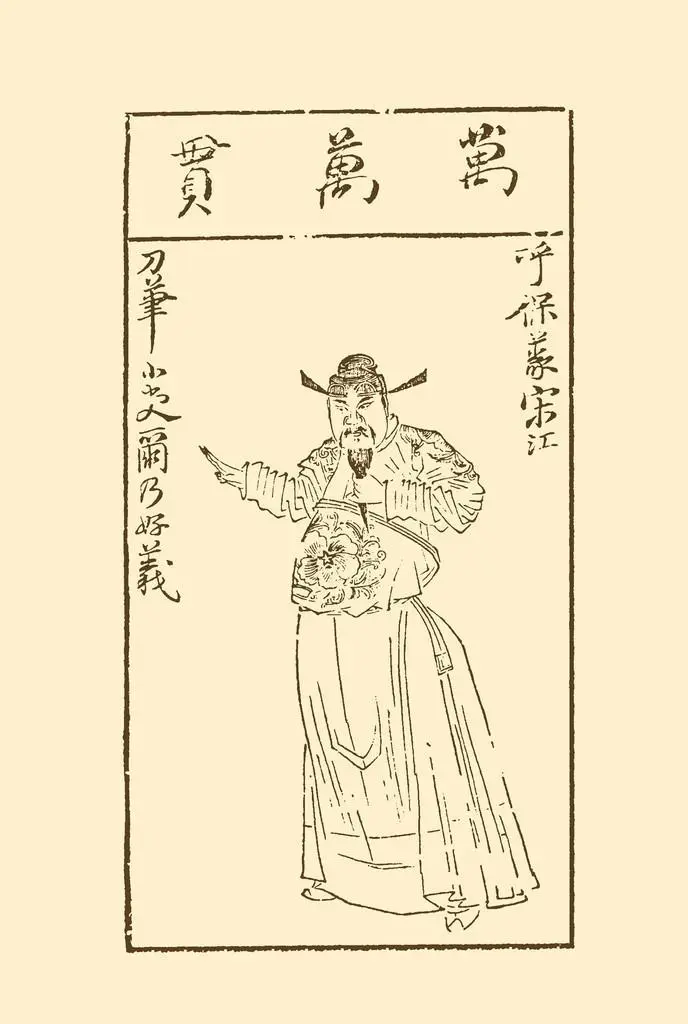

童子抱琴,老者携杖倚松,怪石嶙峋,古松虬曲

款识、山石、松针画法等与《陈洪绶作品集》载陈洪绶同年同月作《罗汉松石图》,可谓如出一辙。

款识、山石、松针画法对比

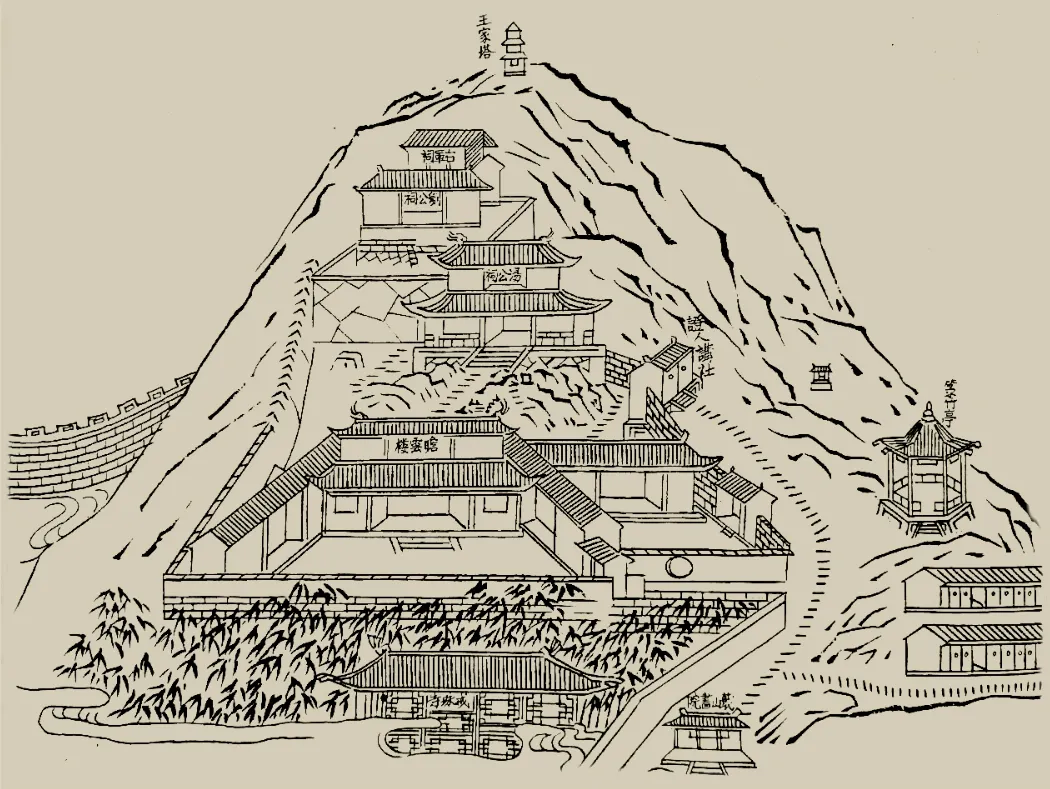

清嘉庆八年(1803)《山阴县志》蕺山书院图

王 乾[明] 白鹭喜鹊图

水墨绢本 立轴

149×79cm

款识 :王一清。

钤印 :藏春仙(朱)

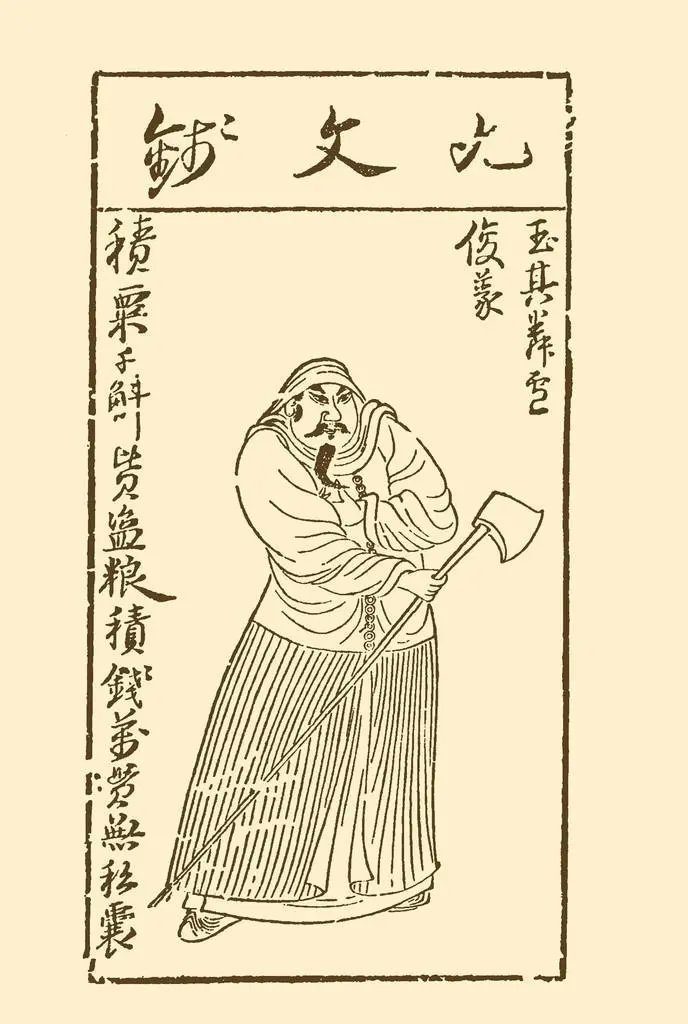

说明 :王乾是明代院体派浙籍重要画家之一,是林良绘画风格的直接及重要继承者。

王乾的绘画作品流传极罕,目前所知馆藏仅有两件,本件为第三件。

陈洪绶是“浙派殿军”蓝瑛的弟子,与崔子忠并称“南陈北崔”,时谓“力量气局,超拔磊落,在仇(英)、唐(寅)之上,盖明三百年无此笔墨”。而王乾则作为明代院体派浙籍的重要画家之一,亦是林良绘画风格的直接及重要继承者。

王乾,字一清,初号藏春,更号天峰,临海(今浙江临垮)人,生卒年不详。画史记载,其能以轻墨淡彩作禽虫花果,间作山石林薮,苍莽幽岑,尤其擅长描绘寒塘野水、禽鸟拍泳之态。其画适兴而作,传世极少,目前所知,王乾的画作馆藏仅有两件,分别为北京故宫博物院藏《双鹫图》,中国台北故宫博物院藏《写生花鸟》,本品为第三件,弥足珍贵。

王乾馆藏画作

林良、吕纪馆藏画作

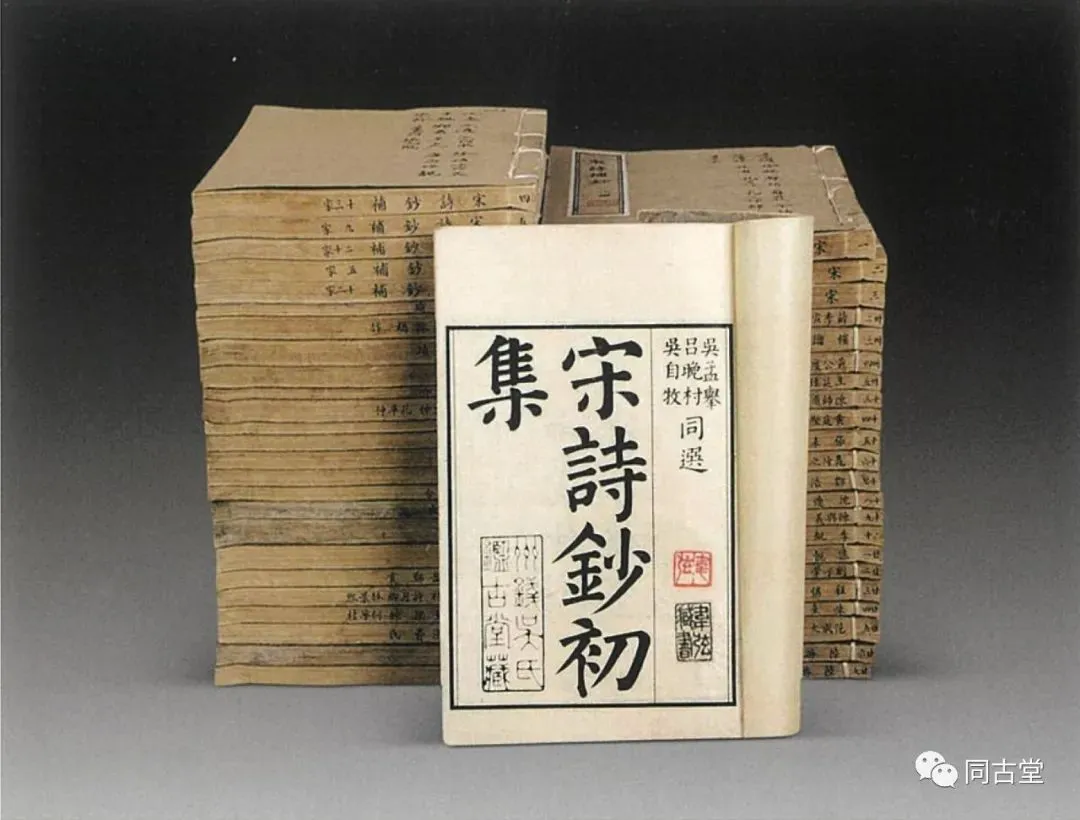

吕留良(1629~1683)等 吴之振上款罕见信札诗稿册

纸本 册页(共三十一页)

26×11cm×2 25×14cm×25 28×16.5cm×4

出版:

1.《吕留良诗笺释》上册,彩色图板,中华书局,2015年。

著录:

2.《吕留良与崇德人文•论文集》P314,浙江古籍出版社,2017年。

3.《吴之振传》P158,华文出版社,2020年。

说明:本拍品为吕留良等致好友吴之振信札一通二页,及吴之振书法诗文稿二十九页。存清代装裱。

陈洪绶有遗民之思,晚年寄居徐渭的“青藤书屋”中,所作奇古,抨击流俗。而明清易祚时,遗民不可谓不多,如吕留良、黄宗羲、顾炎武等,亦皆慨时世多艰,常有“楚囚空洒新亭泪,望蜀谁招故主魂”之伤怀悲愤。

由此,诸遗民“自畅其歌”,又“蒙元灭宋”与“满清亡明”,其时皆为异族入侵中原,心有契焉,故诗坛多“宗宋抑唐”,以延续汉人传统精神信仰。其中,清初诗坛“宗宋抑唐”风气中,尤以吴之振、吕留良、黄宗羲等所编撰之《宋诗钞》最为其盛事。

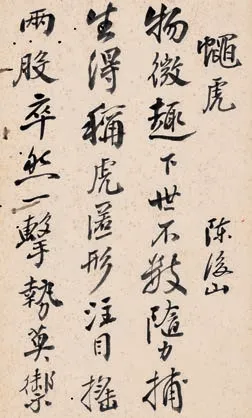

此拍品包含吕留良致友人吴之振罕见信札一通二页,及吴之振书法诗文稿六篇二十九页。吕留良案为清代“文字狱”之首,其相关书籍墨迹都被销毁,因而本通吕留良全款书札当可谓存世仅见。吴之振的墨迹则包括其从唐至宋抄录白居易、苏东坡、黄庭坚等人的跋语或诗文,为吴氏诗学由唐入宋之完整反映。

2021年春,北京拍卖会“吴之振、吕留良、黄宗羲等《种菜诗唱和诗册》”以3450万成交,其中一开为吕留良《种菜诗》(非信札),然彼时因吕留良牵涉文字狱,为避祸被截去款识,故本拍品中为市场仅存吕留良完整落款,并致好友吴之振的信札墨迹。

据考,是信作于康熙二年(1663),而《宋诗抄》的编选亦是始于这一年。札中“鼓峰”为甬东名医高旦中。顺治十七年(1660)六月,高旦中经黄宗炎介绍来语溪探访病中的吕留良,并为之医治,二人由是结交。吕留良、吴之振编选《宋诗钞》时,黄宗羲恰在吕家客其弟子。三人时有煮茶论诗,甚是亲近。吴之振曾慨言:“忆水生草堂友朋文酒之乐,不啻昔梦,死生聚散,殊多今昔之感矣”。

不过,因吴之振将《宋诗钞》携至京师,引起轰动,一时间众多名流与吴氏唱和宴集,吴之振受时流推重,并获中书内阁一职。吕留良《吕晚村先生文集》中《寄吴孟举书》,即有言告诫:“弟书升出而兄独留,凡事尤当加意敛约,以坐馆为上,依友次之,断不可自借华寓,借华寓则必将供帐宴会,内无人必至畜姬妾,从此铺排,不可收拾矣。”其更有诗云:“自檢平生非法正,直临岐路说杨朱。时无人物成名易,古有游观得力殊。”颇有讥讽吴之振“名利之心”。

受吕留良的劝诫后,吴之振在京仅数月,便决意离京南下,归乡著述,可见其对吕氏的钦服与推重。然吕留良浓郁遗民清节,故对吴之振此前“京师之行”终日与显贵唱和,心生不满,并与其渐而远之。黄宗羲提议二人复交时,吕留良作三诗拒绝。也正因此前朝之思,为其日后受“文字狱”牵连埋下祸根。

而是拍品,则可谓是吕留良与吴之振在编选《宋诗抄》,共襄诗坛盛举时的最佳见证。尤是吕留良保留有全款的信札墨迹,市场仅见实物文献,极为难得。拍品吴寿康旧藏,存清代原裱。

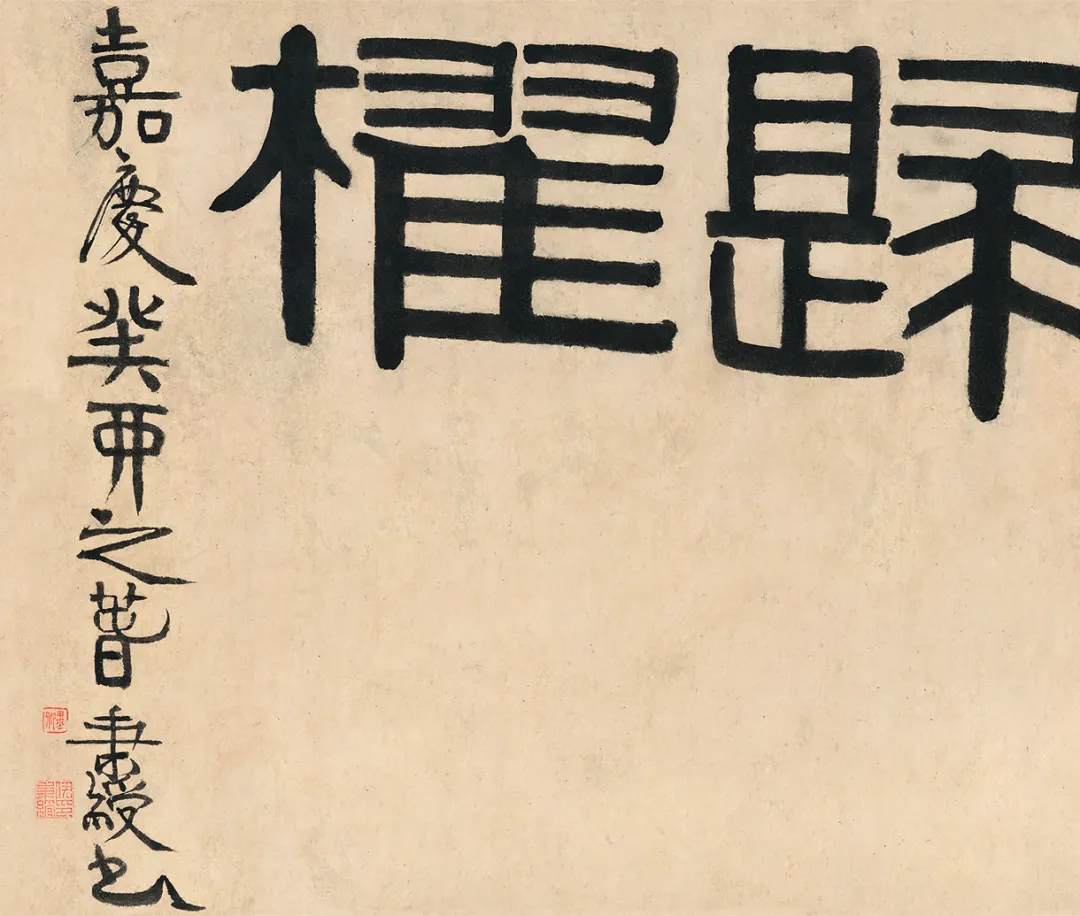

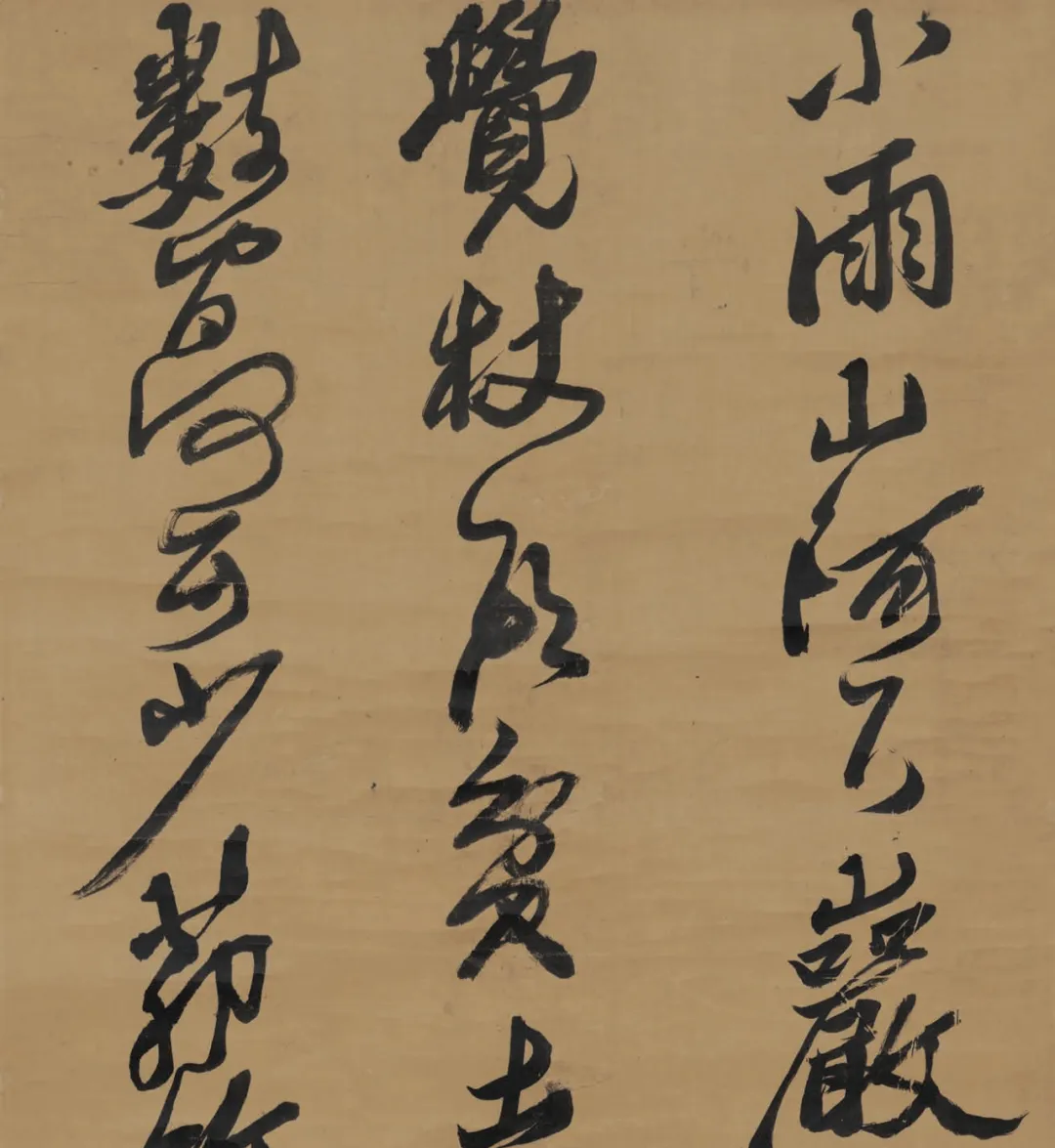

黄道周(1585 ~ 1646) 行书 邺山书院诗

绫本 立轴

151×48.5cm

识文 :小雨山阿下,岩花未盖身。乍如屐齿漏,始觉杖头贫。土室容深卧,穷崖尚得邻。数间何可少,茆竹较清真。

款识 :拳阿。似素人兄丈,黄道周。

钤印 :黄道周印(白) 石斋(朱)

签条 :黄道周行书真蹟。

鉴藏印 :葛楹审定(白) 曾为云间赵秀收藏(白) 山东右石斋范国彊鉴赏记(朱)

诗文著录 :1. 《邺矦山诗集》卷二,黄道周撰,明末刻本。

2. 《黄漳浦集》卷四十四,黄道周撰,清刻本。

3. 《明别集丛刊》第 5 辑第 46 册 P391、419,黄山书社,2015 年。

说明 :张学良、葛昌楹等鉴藏。

本轴作于明亡之际,黄道周于家乡福建漳浦亲筑邺山书院,大规模讲学招募后,由此赴死北征。是黄道周最晚两年不可多见之书法精品,也是市场上罕存的邺山书院相关诗作遗墨。

张岱《琅嬛文集》中曾言:“余好作史,则有黄石斋、李研斋为史学知己。余好书画,则有陈章侯、姚简叔为字画知己。”可见其与陈洪绶、黄道周等皆为知己。黄道周与刘宗周亦有“二周”美誉,其书由晋唐入手,取法高古,与倪元璐、王铎皆以雄强、险劲书风鼎足而立,并称“明末书坛三株树”。

本轴绫本,诗文内容著录于黄道周诸文集中,据文集编年,本诗创作于甲申(1644 )“五月廿一日兰谷洞初成”与“五月廿七日江东惊闻长安之变”之间,是黄道周所处历史际遇中最特殊的时间节点,即其闻明亡消息前一周内。此时的黄道周六十岁,寓家乡福建漳浦,正在携弟子完缮邺山书院。因书院中兰谷洞初辟成而“暂无逃雨处”,故与弟子“簑笠倚山阿”,本诗便作于此情景下。印鉴可参考《中国书画家印鉴款识·黄道周》7、10 印。

邺山书院位于黄道周家乡福建漳浦,现迹不存。黄道周晚年关于“山阿小隐”作诗文最多,皆可见载。上款人“素人”或为冯鼎位,字素人,华亭人。生卒年不详。崇祯元年(1628)拔贡,曾官待诏。另有李炜(明人),字素人,生卒年不详。《萧县志》载其恬洁自喜。字学东坡《罗汉颂》神骨逼似。好为清谭,多蓄名书画。尝以二十斛麦易沈启南枯木竹石一纸,所居茶具炉香,俨入画格,为文潇洒绝尘如其人。尤慷慨重然诺,友生有急难,任如己事。寇至,罹于难,在南郭三里外。或可作参考。

黄道周北征后,慷慨就义于丙戌(1646)三月中旬前。故本轴或书于其在戎马倥偬之际,饱含对家乡福建漳州的思念和对出发地坚定地回望。是作在用笔、书风与气息上,与黄道周甲申年(1644)腊月所作《赠湘芷诸友别苕水诗轴》(故宫博物馆藏)、乙酉年(1645)作《赠倪献汝叔侄诗轴》(故宫博物馆藏)亦极为相似。张学良、葛昌楹等鉴藏。

/ 名家云集 /

迄今所见最全黄易藏嵩山三阙全璧卷

乾嘉嵩洛访碑之始

纸本及绢本 手卷

2266.5×43.5cm

出版 :

1.《黄宾虹先生画集》P6,香港艺林轩,1961年。

著录 :

2.《南社丛刻》第二十一集•诗录,民国八年(1919)刻本。

3.《宾虹诗草》,黄宾虹撰,民国二十二年(1933)石印本。

4.《南社诗集》第五册P134,柳亚子主编,上海开华书局,民国廿五年(1936)。

5.《黄宾虹作品展》,香港艺术中心包兆龙画廊,1980年。

6.《南社丛谈》P268,上海人民出版社,1981年。

7.《鼓楼文史》第2辑P86,南京市彭楼区政协文史资料委员会,1990年。

8.《画家黄宾虹年谱》P110,人民美术出版社,1992年。

9.《南社丛刻》第8册P5489-5490,江苏广陵古籍刻印社,1996年。

10.《黄宾虹书法艺术解析》P71,江苏美术出版社,2001年。

11.《黄宾虹年谱》P137-138,P146,上海书画出版社,2005年。

12.《中国近代文化变革与南社》P308,社会科学文献出版社,2008年。

13.《南社书坛点将录》P249,苏州大学出版社,2012年。

14.《宾虹诗草》P215,黄山书社,2013年。

15.《黄宾虹山水画论稿》P259,上海人民美术出版社,2018年。

展览 :

16.“黄宾虹作品展”,香港艺术中心包兆龙画廊,1980年6月。

说明 :黄易旧藏并题跋。蔡哲夫夫妇鉴藏并校勘。手卷贴片上刻有“明拓三阙”“顺德蔡氏”字样。

签条 :1. 明拓嵩山三阙并黄小松拓二室额画象、堂溪典请雨铭全卷。蔡哲夫藏,石禅书。

2. 开母庙石阙铭。钤印 :黄易手拓(白)

3. 开母庙西阙画象二纸。乾隆甲寅(1794 年)拓本。钤印 :黄易手拓(白)

鉴藏印 :章炳麟(朱) 哈同太隆罗诗氏迦陵(朱) 寒琼眼学(朱,二次) 梁于渭印(白,四次) 王国维(白) 蔡守审定(朱,九次) 黄易手拓(白,九次) 蔡哲夫读碑记(朱,四次) 梁鼎芬观(朱,二次) 梁鼎芬印(白,二次) 哲夫倾城同观(朱,七次) 姬氏觉弥(朱) 藏山(白) 朱祖谋印(白) 旧时月色龛尼古溶(朱,三次) 康有为印(白) 烂纸败墨重开光(朱,二次) 玉照堂孙氏金石书画印(白,三次) 广仓学宭(朱) 金武祥印(白) 月色(朱,二次) 陈澧之印(白) 邹适庐斠勘记(朱) 南海康有为印(朱) 蔡寒琼校勘金石刻辞(朱,二次) 琅姑(朱) 蔡夫人谈溶溶印(白,四次) 文素松印(白) 江阴缪荃孙校勘记(朱) 蘧庐(白) 孔少唐性命可轻至宝是宝之章(白,二次) 何昆玉(朱) 覩眉不动(朱) 林钧(朱) 蔡寒琼张倾城谈月色(白,二次) 奇祺(白) 梅姬故里(白) 检泪倾城同斠(朱,二次) 寒宬(朱) 山家夫妇翰墨娱清昼(朱,二次) 清道人(朱) 林钧长年(朱,二次) 艺风堂(朱) 红千万玉佛坩(朱) 况周颐(白) 大璋(朱,二次) 缪禄保(朱) 章炳麟(朱) 刘世珩(白) 姚王粲君(朱) 缪荃孙(白) 陈兰甫(白) 李梅隌(白)

是卷总长近23米,卷中有四五十家名人题跋鉴赏,气势撼人。黄宾虹、温其球、徐錡、杨千里在卷中作校碑图。题跋者为黄宾虹、罗振玉、蔡元培、周梦坡、傅熊湘、刘季平、温其球、王蕴章、商承祚、冯文凤、徐錡、高吹万、顾保瑢、张继、何觉、卢子枢、杨千里、邹安、缪荃孙等。赵藩题跋并题签。

黄易有关“嵩山三阙”的实物中,标有“乾隆甲寅(1794 年)拓本”字样的为最早版本。目前已知存世仅两件,一件现藏于故宫博物院,另一件即为本卷。故宫本分为五册,本卷集黄易题记乾隆甲寅(1794)拓本《开母庙画像》《开母庙西阙》、《太室石阙后铭》《太室、少室两额》《太室石阙前铭》《少室石阙铭》《少室东石阙铭》《堂溪典请雨铭》,及旧拓《开母庙石阙铭》于一卷,且内容更为丰富,其中《开母庙石阙铭》本的年代也早于故宫藏本。

本卷为黄宾虹于南社时期所作最重要的金石画作,有诸多出版著录,《黄宾虹年谱》、郑逸梅《南社丛谈》、《南社诗录》等书中提及的校勘明拓汉嵩山三阙铭图即为本卷。本卷中黄宾虹《校碑图》是其为蔡哲夫所作的唯一一件有关嵩山三阙的画迹,也是黄宾虹作的唯一一件有关黄易的画迹。故本卷在完整性、部分拓本年代、民国流传这三方面都更优于同年所拓的故宫藏本。

出版:《黄宾虹先生画集》封面及内页

此拓本是黄易决定开启北上嵩洛访碑之契机,更可以说是乾嘉嵩洛碑学之起点。《嵩洛访碑日记》和《嵩洛访碑图册》在日后的完成,也使黄易把金石学问上升到了现代美术考古的高度。因此,嵩山三阙对于这一切的尤为关键。而蔡氏将自藏嵩山碑刻与黄易旧藏拓本合装为卷,又遍请名家鉴藏、题跋、绘图等,则可谓是乾嘉时期的金石学经典的延续。

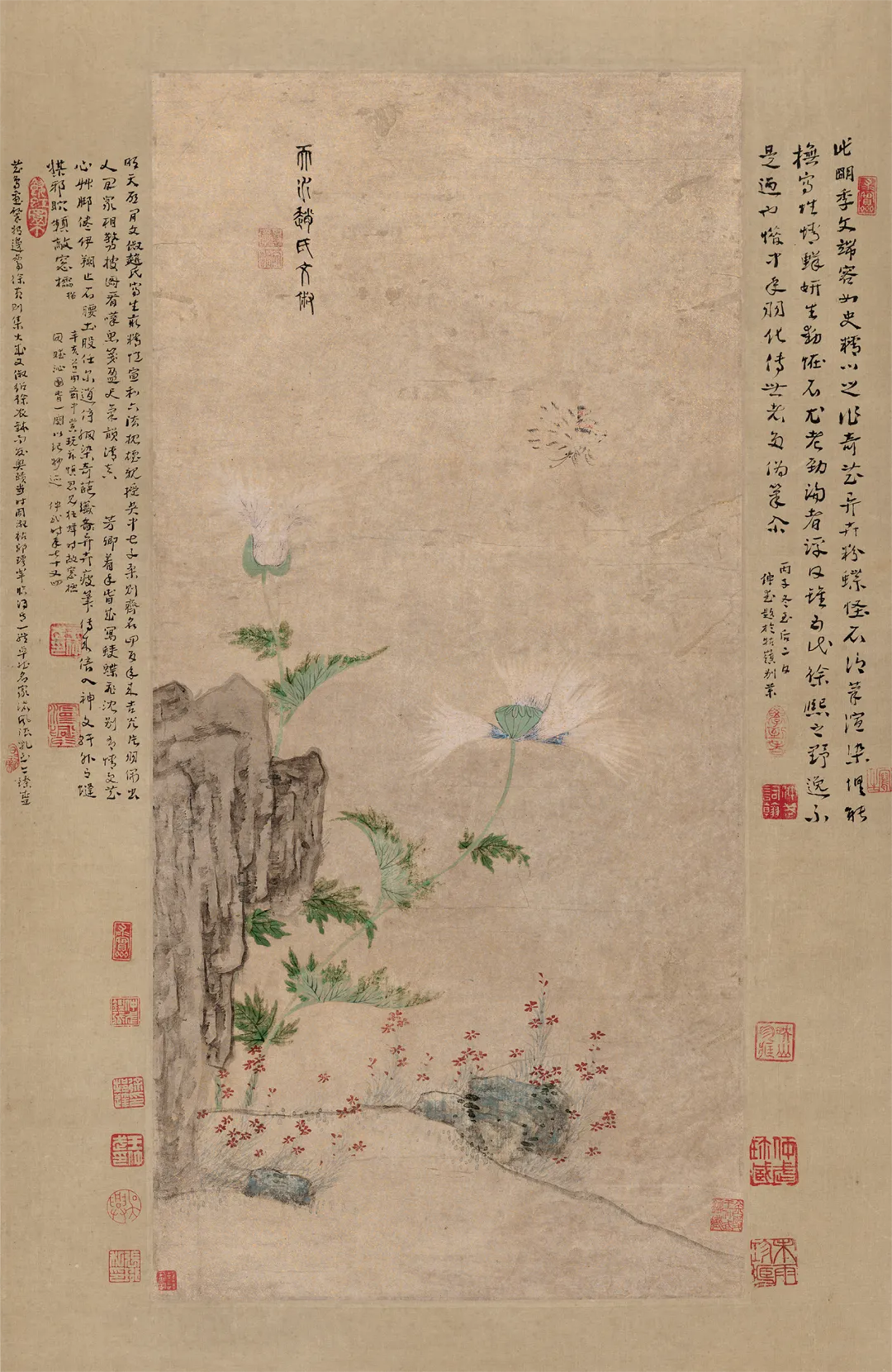

赵之谦与王龄金石往来唯一直接见证

博古四季花卉花卉屏

赵之谦(1829 ~ 1884) 为王龄作 博古四季花卉屏

设色纸本 镜片(四帧)

129×30.5cm×4

款识 :1. 大富贵,好培植。苦瓜僧法。钤印 :之谦印信(朱)

2. 花之君子者也,撝叔戏作。钤印 :赵撝叔(白)

3. 云门悔迟隐逸图,背临于平沙绿浪盦中。钤印 :赵叔子(白)

4. 啸篁仁兄明府大人法鉴,会稽赵之谦。钤印 :赵之谦印(白)

说明 :任熊、丁文蔚友人王龄上款。

本拍品约创作于赵之谦三十岁左右,是王龄与赵之谦二人金石往来的唯一直接见证。对赵之谦早期金石交往及画风的研究有重要意义。

上款简介 :王龄[清],原名锡龄,字九亭,号啸篁,斋名小竹里馆,浙江萧山人。出版家。喜诗文、嗜收藏、好结交文人雅士,与同里任熊、丁文蔚皆友善。道光二十四年(1844)出版有《小竹裡馆藏帖》四卷,任熊版画《于越先贤像传赞》、《高士传》、《剑侠传》皆为王龄出资出版。

赵之谦诗书画印四绝,开海派新风。以绘事而言,其善画人物、山水,尤工花卉,初学恽寿平,画风清丽,后取法徐渭、八大、“扬州八怪”诸家,笔墨趋于放纵,洒脱自如,色彩浓艳,为清末写意花卉之开山。齐白石、吴昌硕等近代诸家,亦受其影响颇多。

将“金石气”融入画作中,形成气势恢弘、格局博大的花卉,是赵之谦的典型画风。是作四屏,将金石博古与花卉结合,绘牡丹、荷花、菊花、梅花等四季花卉,有“四季平安”之吉意,亦可视为海派绘画同类题材之先驱。

赵之谦、丁文蔚、任熊、王龄四人同为绍兴及萧山人,而萧山在古代部分属于绍兴。故此地在萌芽“四任画派”的绘画风尚以前,金石交往是最为重要且坚固的。这一交往圈大概随著任熊的早逝、赵之谦的北上而交由上海发展成了海派绘画。所以了解他们之间的风格关係,也是二十世纪中国艺术史重要的源头问题。 赵之谦与王龄之间倘有交往,则很可能是由于结义兄弟丁文蔚的介绍。

本件中所钤“赵叔子”“赵撝叔”白文印亦钤于赵之谦 1859 年为丁文蔚作《花卉册》(故宫博物院藏)中,且二印已知仅见于本册与本拍品中,当中年以后弃用缘故。

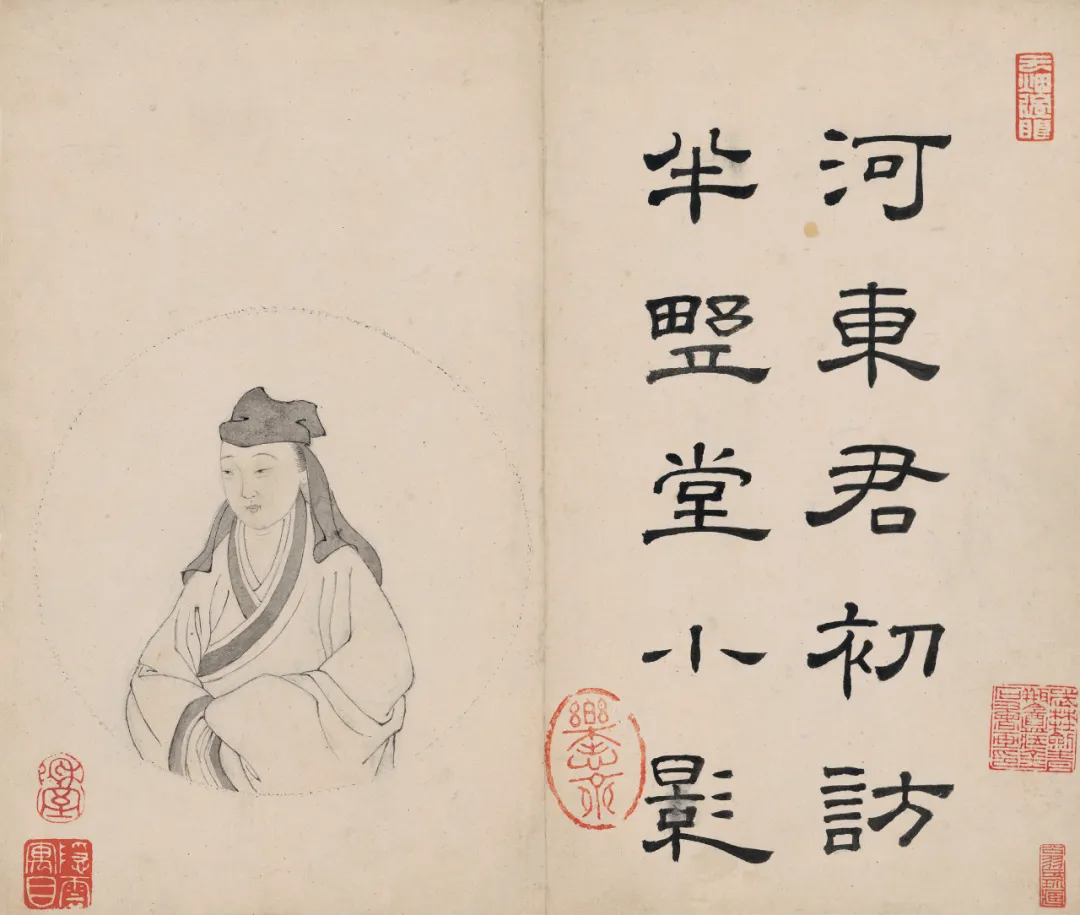

目前所见最全面河东君诗文书画汇编

柳如是小像影响最大摹本之一

出版:1.《词学图录》第三册P928,黄山书社,2011年。

名家旧藏,巨擘鉴赏并题签

设色洒金纸本 立轴

61.5×29.5cm

说明:查莹旧藏。张珩、徐邦达鉴赏,张珩题签。王仲武旧藏并题跋。

清代书坛,放一异彩

伊秉绶(1754~1815)等题,徐秉墫[清]画 武林归棹图

设色纸本 手卷

1813年作

引首:117.5×51.5cm 画心:125×51cm 题跋:116×51.5cm 106×51.5cm

说明:韩崶、伊秉绶为黄易金石友人。

本标的不包含别签和轴头贴片。

伊秉绶题引首及题跋,韩崶、谭延闿、徐绍棨、张学华、桂坫题跋,何荔甫、王闻善等旧藏。

而伊秉绶行笔,篆籀金石气溢于字里行间,骨力内含,所作极是高古博大。清人向燊即曾赞谓“墨卿楷书法《程哲碑》,行书法李西涯,隶书则直入汉人之室。即邓完白亦逊其醇古,他更无论矣。”梁启超也说“伊秉绶隶书,品在邓石如上,在清一代首屈一指。”

<左右滑动查看更多 >

康有为《广艺舟双楫》中尝谓“怀宁一老,实丁斯会,既以集篆隶之大成,其隶楷专法六朝之碑,古茂浑朴,实与汀洲分分隶之治,而启碑法之门。开山作祖,允推二子。”即视邓石如、伊秉绶为“碑法”开山宗师。

又隶书行笔,讲究中锋用笔,笔力遒劲。谢章铤《赌棋山庄词话》中,即记言:“墨卿每朝起举笔画数十百圈,自小累大,以极匀圆为度,盖谓能是则作书腕自健。”可知伊秉绶悬腕习书,尤未懈怠,故其隶书能入“愈大愈壮”之境。

是卷伊秉绶隶书题引首及行书题跋,书法“温而厉,威而不猛”,又契合“养吾浩然之气”的正道之象,尤为可珍。画中另有时任广东巡抚的韩崶题跋,其因徐秉墫的孝行而感动,又慨叹自己不能侍奉父母而惆怅,伊秉绶则题跋慰之。本卷由徐氏后人秘守,传至曾孙徐绍淡(贞甫)处,复请谭延闿跋。后又经诸多名家旧藏并跋。

伊秉绶(1754~1815)行书 临宋虞允文尺牍

泥金纸本 立轴

1804年作

199×51cm

出版:《中国书画—笔と墨の伝言》P20,日本天六书房出版。

此幅《临宋虞允文尺牍》,作于嘉庆九年(1804),正是伊秉绶艺术生涯进入“人书俱老”阶段的转折之年,亦是其转任扬州知府的首年。谢章铤《赌棋山庄词话》中,曾记言:“墨卿每朝起举笔画数十百圈,自小累大,以极匀圆为度,盖谓能是则作书腕自健。”是作书法字势纵横阔大,骨力内蕴,方折兼具,亦是难得。附有出版。

上款人“云洲”或为郑兆珩,字云洲,诸生。据阮元《定香亭笔谈》卷三所载可知,乾隆六十年阮元自山左移任浙江,过扬州,郑兆珩、江藩等在虹桥净香园为之饯行。另,阮元主修《道光广东通志》,江藩、郑兆珩皆参与其事,江氏任总纂,郑氏任分校。道光元年三月二十一日,郑氏应江藩之嘱,题诗贺江氏诞辰。

/ 其余佳制 /

此次,西泠拍卖2023秋拍佳制诸多,实因篇幅所限,无法一一俱足,届时方家可莅往预展现场一窥究竟为宜。

张瑞图(1570~1641) 行书 文句

绢本立轴

1629年作

款识:己巳白毫菴主人瑞图书。

钤印:瑞图(朱) 书画禅(白)

鉴藏印:了盦过目(朱)

说明:杜纯鉴赏。

张瑞图的书法不同于柔媚时尚,别具“奇逸”之态。所作峻峭劲利,笔势生动,结体则拙野狂怪,布局交错凌厉,时人赞曰“奇姿如生龙动蛇,无点尘气”。此行书文句,绢本,作于1629年,全文为“积金以遗子孙,子孙未必能守。积书以遗子孙,子孙未必能读。不如积阴德,于冥冥之中,以为子孙长久之计。此先贤之格言,万世之龟鉴也。”

是年,张瑞图被崇祯皇帝罢免,次年遣归。而文句内容语出北宋《司马光家训》,其书写此家训,应是希望宗族子孙能多“积德行善”,福报后人。此亦可以窥见张瑞图将宗族繁荣的观念、为人处世的原则、佛教的信仰等,通过书法呈现,并示之子孙后人,须当谨守先贤格言,作长久之计。尤是其仕宦多年,如履薄冰又身陷“身不由己”的泥沼中,更是感慨诸多。其仕途的隐忍受屈,或亦是不愿将亲友、子孙的生计、期许,化作泡影。

鉴藏者杜纯(?~1924后),字梅叔,号了盦,室名千卷楼,广东番禺人。1920年任浙江杭州关监督。1922年任两浙盐运使。精鉴赏,喜书画收藏。

王谷祥(1501~1568)书,王穉登(1535~1612)跋 行书陶渊明诗册纸本 册页(三十页)

1557年作

24×20.5cm×30

说明:明末清初张孝思等鉴藏。

是册由同为文征明弟子、执掌吴中诗坛的王穉登题隶书引首,与故宫博物院藏王谷祥1556年作《行书韩苏文四则卷》十分相近。

上:故宫博物院藏 1556年王谷祥作《行书韩苏文四则卷》局部

下:将本册(1557年)拼为一长卷(局部)

二者创作时间相差一年,书风格式都十分相近。

水墨绫本 立轴

16

钤印:查士标印(白) 二瞻(

设色

钤印:七十四翁(朱) 谢氏思忠(白)

设

1755年作

钤印:袁耀(白) 昭道(朱)

水墨绢本立轴

16

钤印:王原祁印(白) 麓台(朱) 古期斋(朱)

题跋:1.梅华气象本华滋,衣鉢传家出大痴。此是康熙丙子岁,娄东风韵最堪思……此其五十四岁作,平淡天真,风韵独绝,真迹无疑。今为吴荣同志所得,持以相示,因赘数言。一九六三年岁在癸卯九月既望,秦仲文。钤印:河北秦裕(白) 中文(朱)

签条:王麓台仿梅道人山水真迹。一九六三年,秦仲文题。

本拍品绘制于丙子(1696年),正

设色绢本立轴

1713年作

款识:小院围廊春寂寂,浴凫飞鹭晚悠悠。康熙癸巳长夏写唐人诗意。剑门樵客王翚。

钤印:王翚之印(白) 石谷(朱) 西爽(朱) 耕烟(朱) 清晖老人时年八十有二(白)鉴藏印:永安沈氏藏书画印(朱)