齐白石晚年巅峰之作|自由化境,浑然天成

☞

齐白石(1864年1月1日—1957年9月16日)

近现代中国绘画大师。

尽管齐白石已经谢世半个多世纪,但他就像一个艺术神话,依然是一个兴味不减的话题,让每一个爱好中国画的人,心生向往。

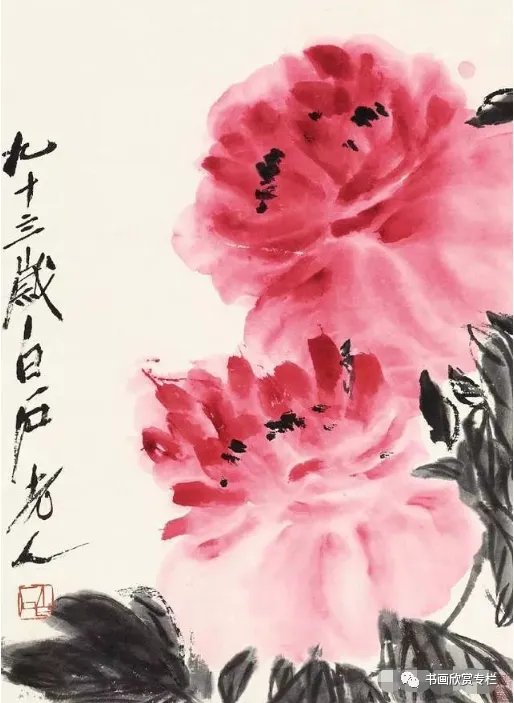

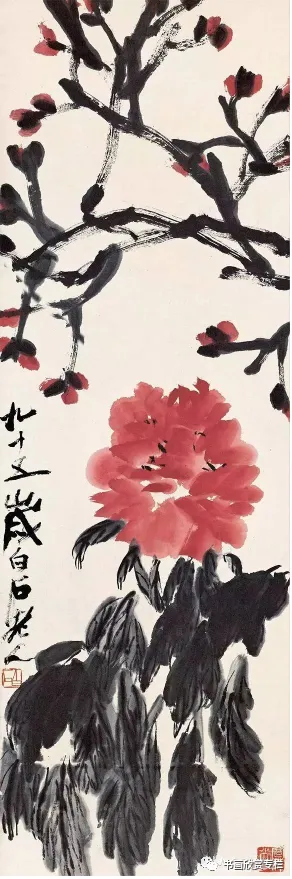

在今年的嘉德春拍会场上,齐白石的《牡丹》,最终以1127万人民币成交。

齐白石的这幅《牡丹》,可以说是他晚年的巅峰之作。其笔墨酣畅纵逸,别有一种自由、天真而又老辣的意味,而热烈的色彩和简洁的构图传达出一片自然生趣,令人为之动容。因为它的唯一性,决定了它的价值所在。

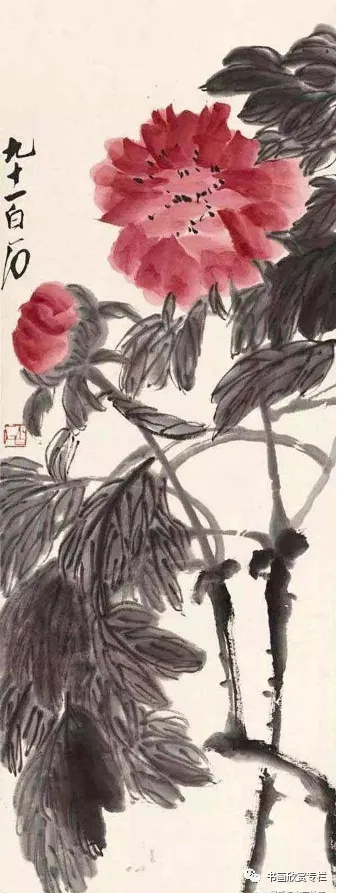

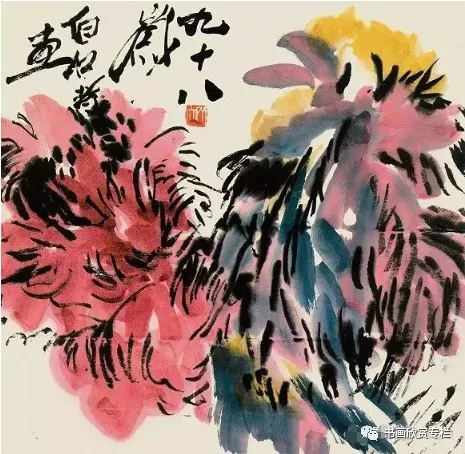

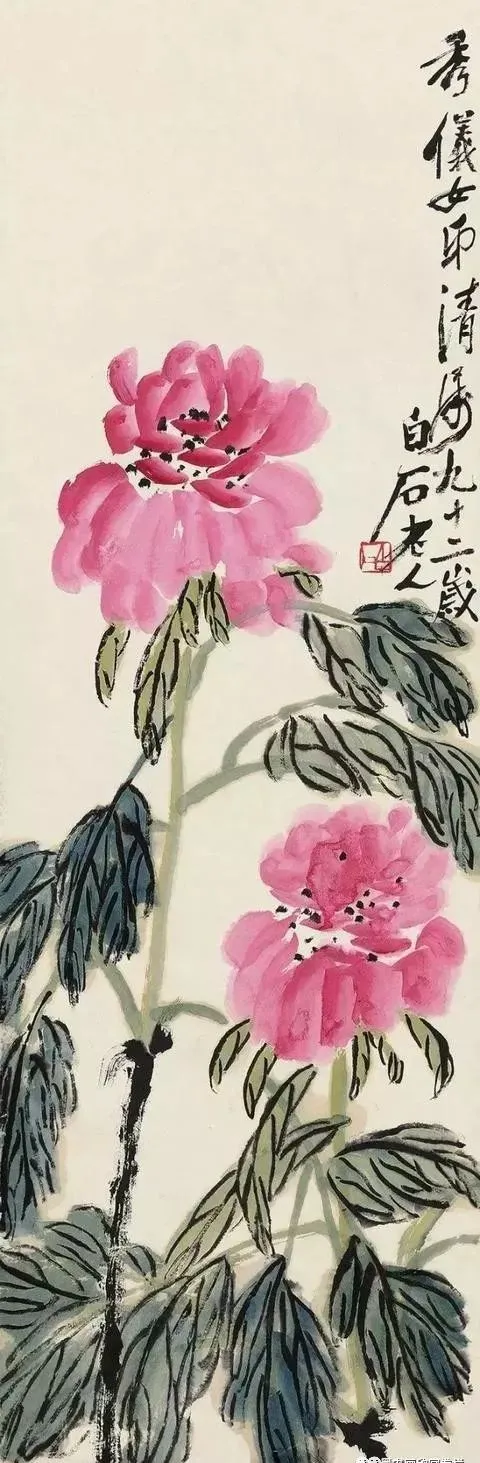

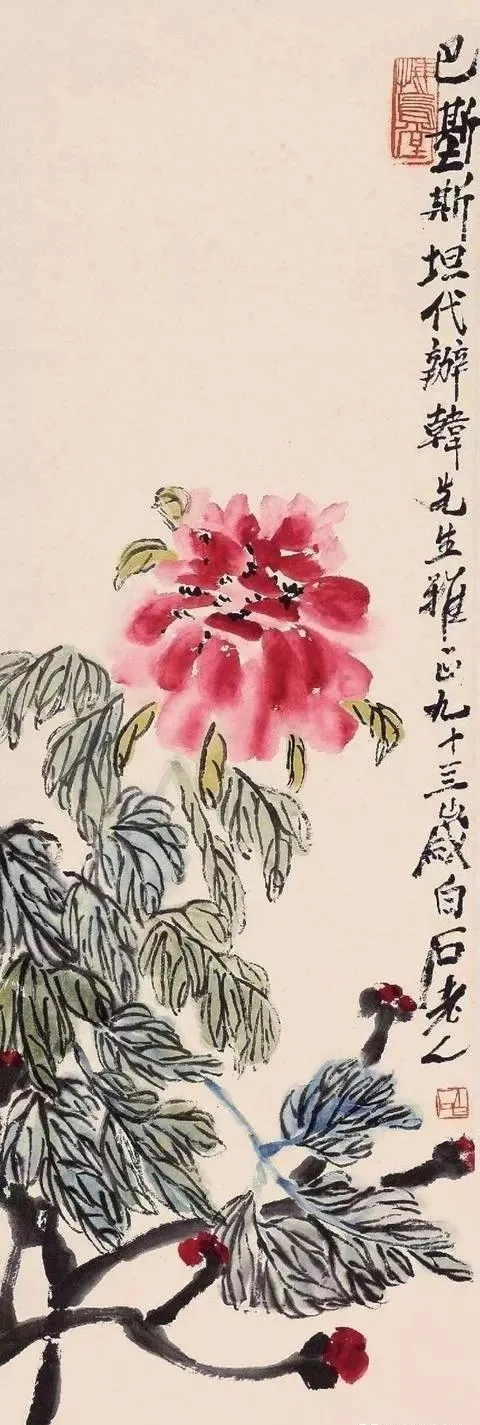

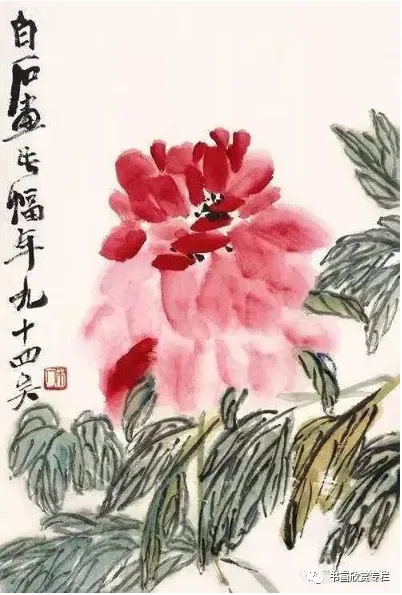

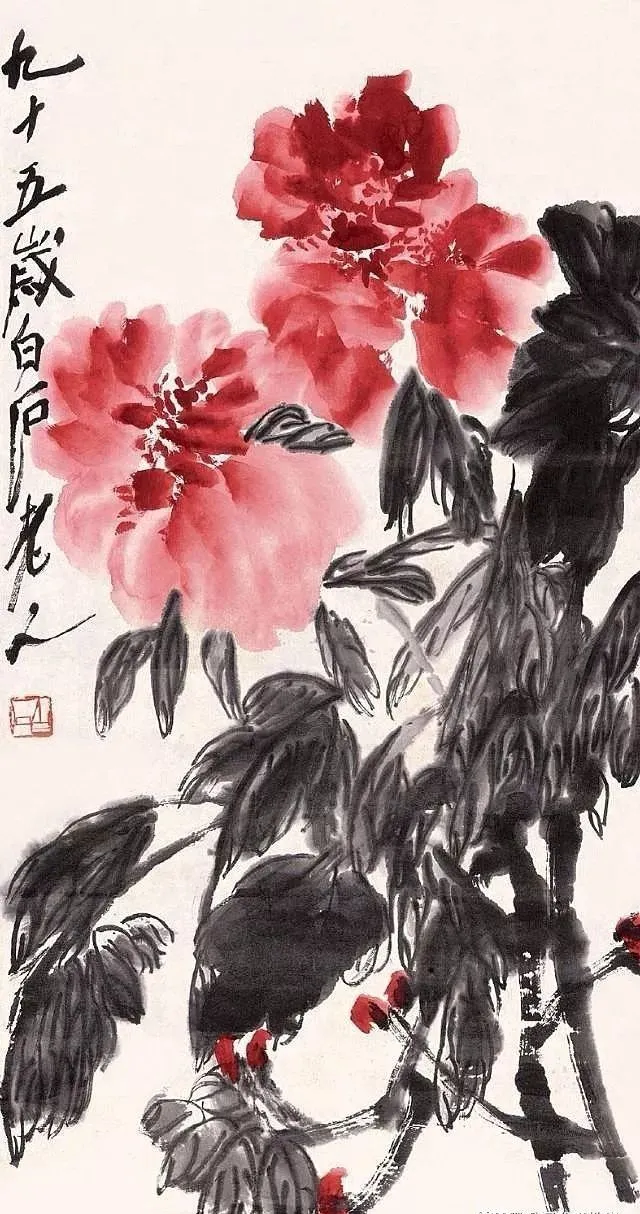

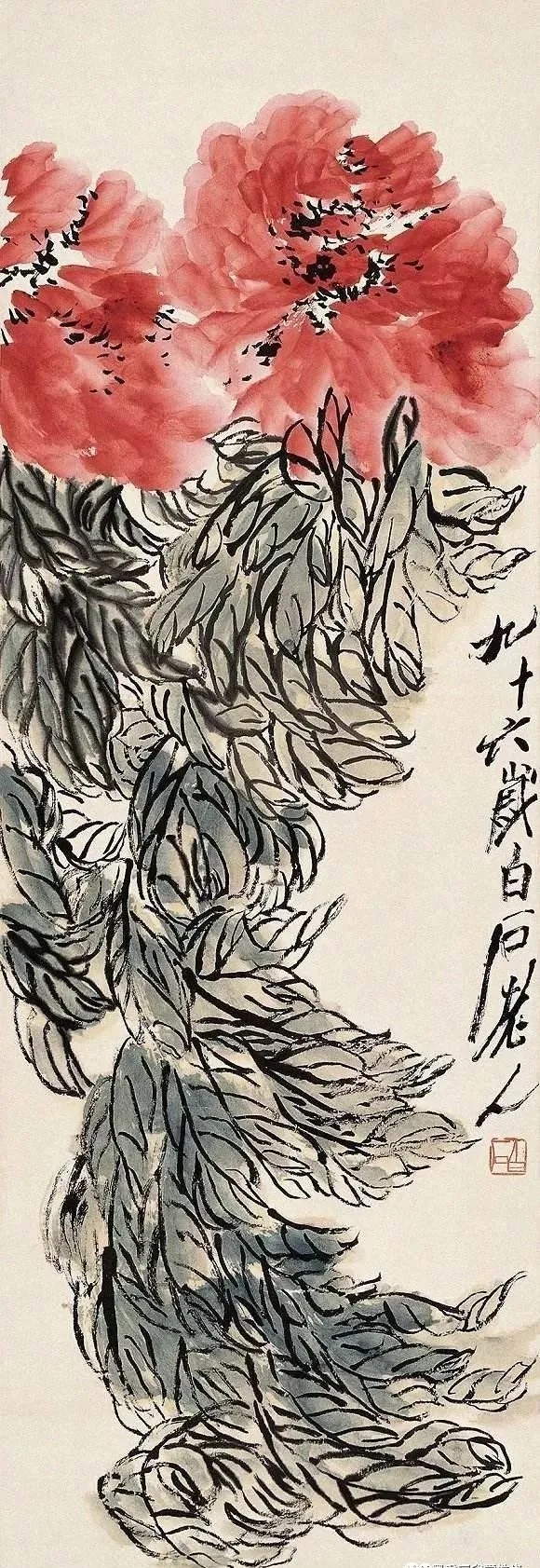

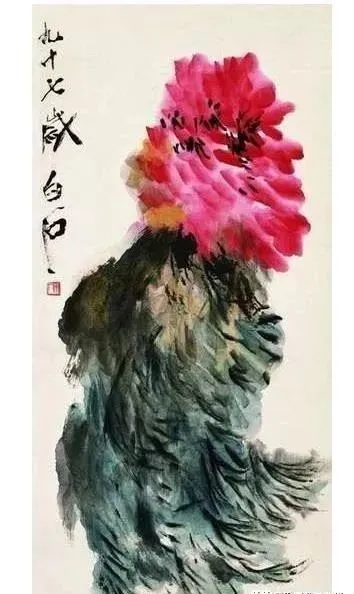

白石老人90 岁以后画牡丹,往往用极重的洋红,让人更觉美艳绝伦。特别是老人在生命的最后一两年还在不停地挥笔画牡丹,此时的老人举手投足皆已超纵,他怎么写都合理,随便画都生辉,他笔下的牡丹早已浑然一体,得意忘形。

一幅幅承载着老人富贵平安美好愿望的花神图,已然融大仁之爱,得大和之美,超越了自然和生命。

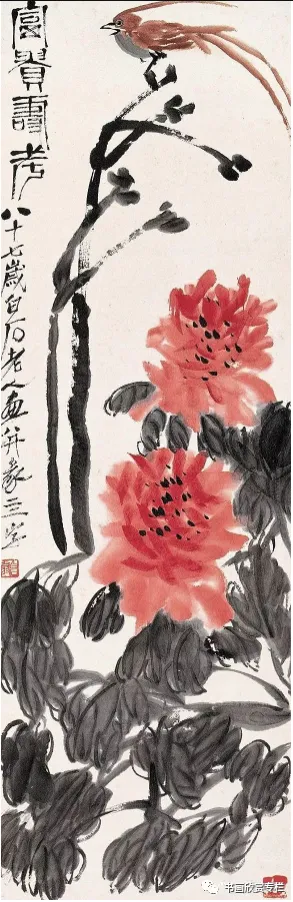

花神 103cm×34cm 1958 年

老人笔下的牡丹,常带有一种浓郁的乡野气息,朴素自然,跟我们常见的雍容华贵的牡丹不一样,它清丽脱俗、平易近人,丝毫没有矫揉造作之感,让人一见心生爱怜。

白石老人一生喜画牡丹,可谓“姹紫嫣红开遍”。据可靠史料记载,老人去世前画的最后一幅画也是牡丹。但齐白石的牡丹与众不同,他笔下的牡丹不是宫墙下回廊旁雍容富贵的牡丹,而是生长在田间地头,农家宅院寻常百姓时常能看得到的牡丹。这些牡丹带着齐白石童年生活的记忆,散发着浓郁的乡野气息,虽粗枝大叶,却平易真挚,朴实而欢快,丝毫没有矫揉造作之感。

白石老人的牡丹多为粗笔写意,以没骨法写成。他的牡丹花朵很大,运用了夸张的手法,比真花大上许多,这也正体现出了老人的“似与不似之间”的艺术主张。他用羊毫软笔偏锋画花瓣,表现出每一片花瓣薄薄而柔软的感觉。点花用笔雄健有力。花茎从上往下由红渐绿,真实好看。用篆籀之法写枝干,稳健苍劲。叶片用石青石绿染成,有浓有淡,能分出阴阳向背。再用湿墨勾画出叶筋,生动有致。

齐白石画牡丹,喜欢用浓淡不均的洋红,表现出层层叠叠的花瓣,既轻薄柔软,又鲜艳欲滴。

叶片则用石青石绿染成,浓淡有别,兼以湿墨勾画出叶筋,生动有致。

不知道大家有没有发现,齐白石画的牡丹叶子都是下垂的。这是为什么呢?

据说齐白石画的牡丹,其实都是雨后的牡丹。不管是画花朵还是叶子,齐白石都用了水分很大的画笔,画花朵时他让水分晕出,而叶子湿气淋漓含水下垂,极力表现出一种“小雨初霁花更艳”的意境。

齐白石97岁那年,画的最后一幅牡丹作品即是《风中牡丹》。

画中的牡丹妙在似与不似之间。其笔势由左向右,像一场大风吹来,还带着瑟瑟的风声,催动出花叶海浪般的韵律。鲜艳的色彩,灵动的姿态,洋溢着灿烂而又浓郁的生命力。

而墨色无碍,自在无法,似乎完全进入了自由状态,人与牡丹浑然一体,超越了自然和生命,体现着齐白石即使在生命的最后一刻,也依然执着于他的绘画,真乃当之无愧的艺术大师。

简而言之,白石老人笔下的牡丹,想象大胆,意境高远,表现的是自己的思想和际遇,全无迎合世俗之意,显得曲高和寡。换言之,白石老人所画的牡丹,不仅尽显清新雅丽、浑厚豪放之特点,而且全都承载着老人富贵平安的美好愿望,已然融大仁之爱,得大和之美,超越了自然和生命,完全进入了一派自由天成的大化之境,因此令观者心情豁然开朗,赞叹不已!

【关注收藏投资指南,了解最新的艺术资讯,洞察最前沿的市场风向。欢迎留言,期待你最宝贵的意见和建议!】