石涛出生在明末,成名于清初,画史上把他归于清代画家的行列。他技法全面,传世作品有山水、花鸟、人物,面貌多变,犹如一座画坛高峰,令人敬仰。

很多人喜欢石涛,是因为他笔下的山水不同时流,有一种耳目一新的气象。

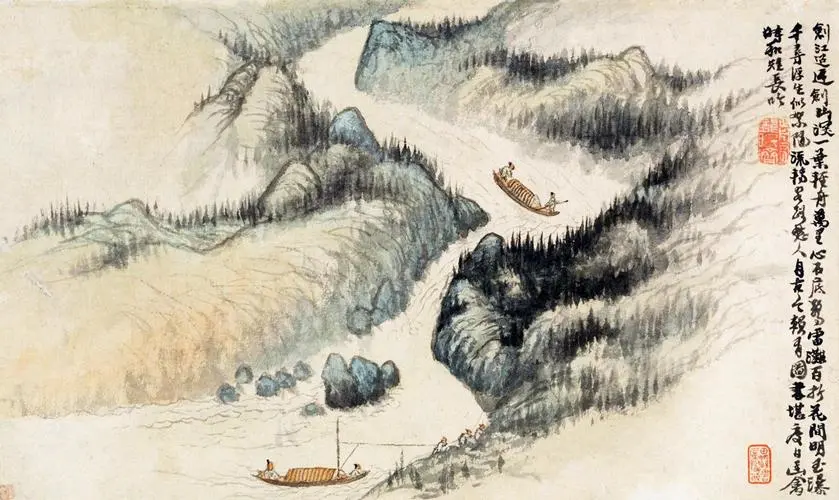

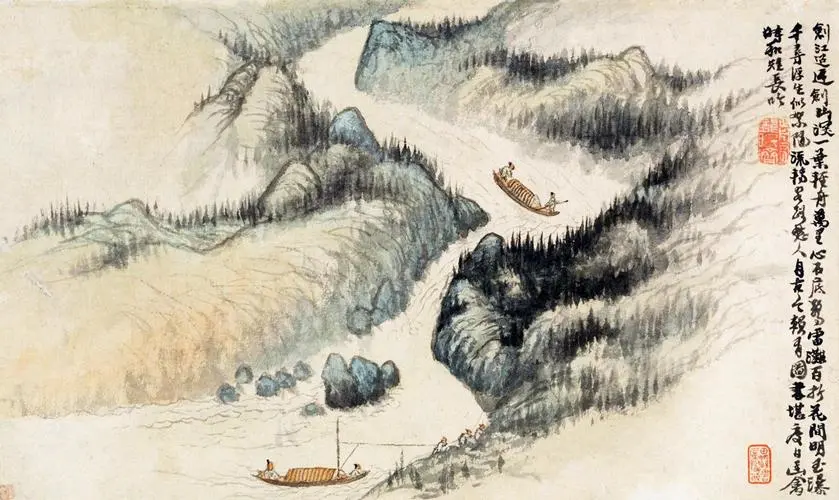

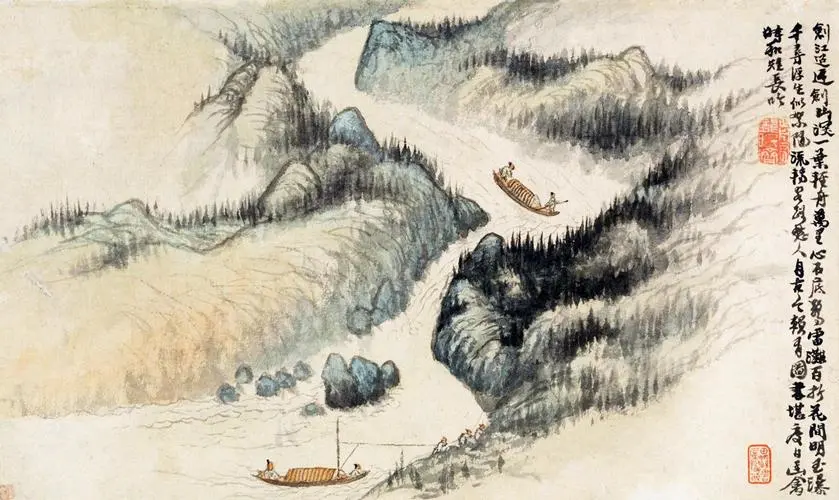

这两幅画描绘了石涛游历见闻,既有写生的真实感,又有笔墨情趣,值得认真赏析一番。人们称赞一幅好画,常用“情景交融、形神兼备”称赞。可以按照这个标准,品一品两幅画中的情与景、形与神。

山水画寄托情感,体现画家的思想,展现画家的信念。情感可以在画中,也可以在画外。画中情是畅快洒脱,画外情是渴求不再漂泊,寻找家园。古人出行游历,会遇到很多麻烦。故此,有了“卧游”的想法,他们用赏画代替远游,感受山水中的自然美与哲学思想。石涛的画作令人难忘,是因为他哪怕摹古,也要画出自己的个性。画中的山水,用笔可繁可简,用墨可浓可淡,都在还原自然生趣。他画的山水没有程式化面貌,达到了“外师造化,中得心源”的境界。

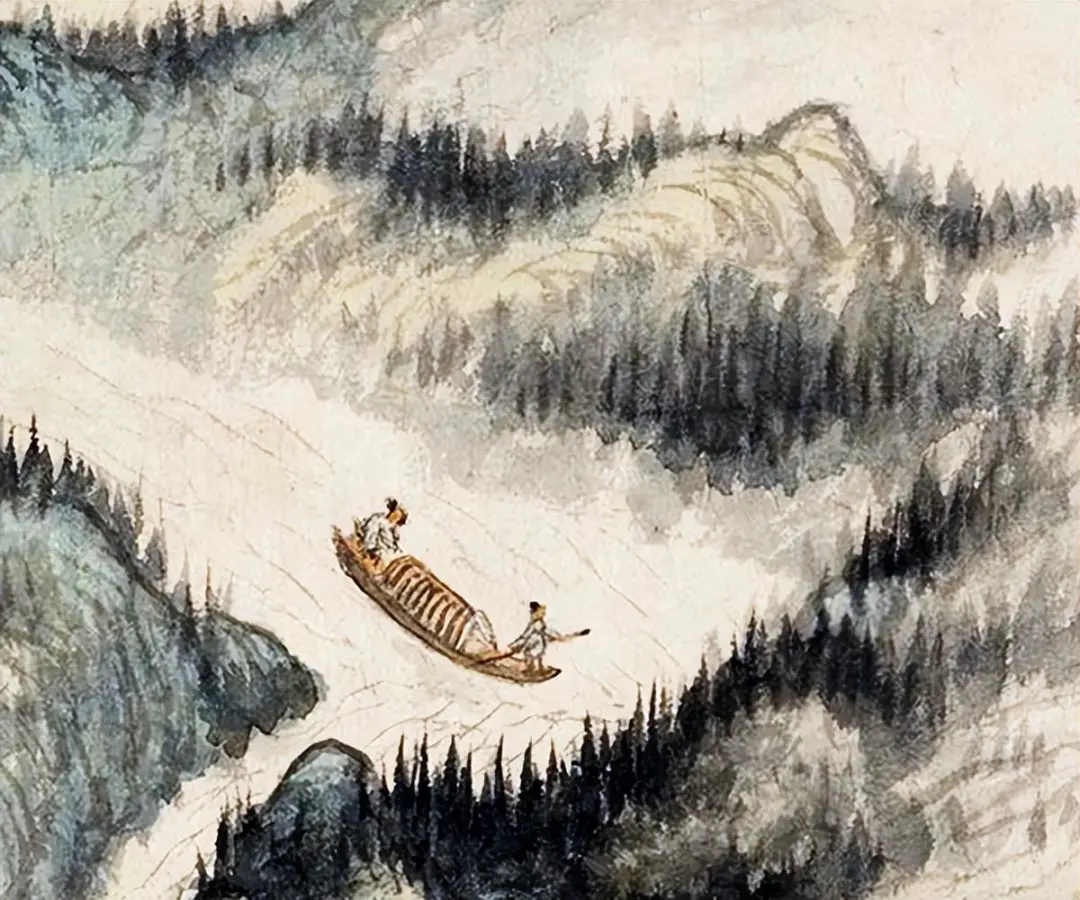

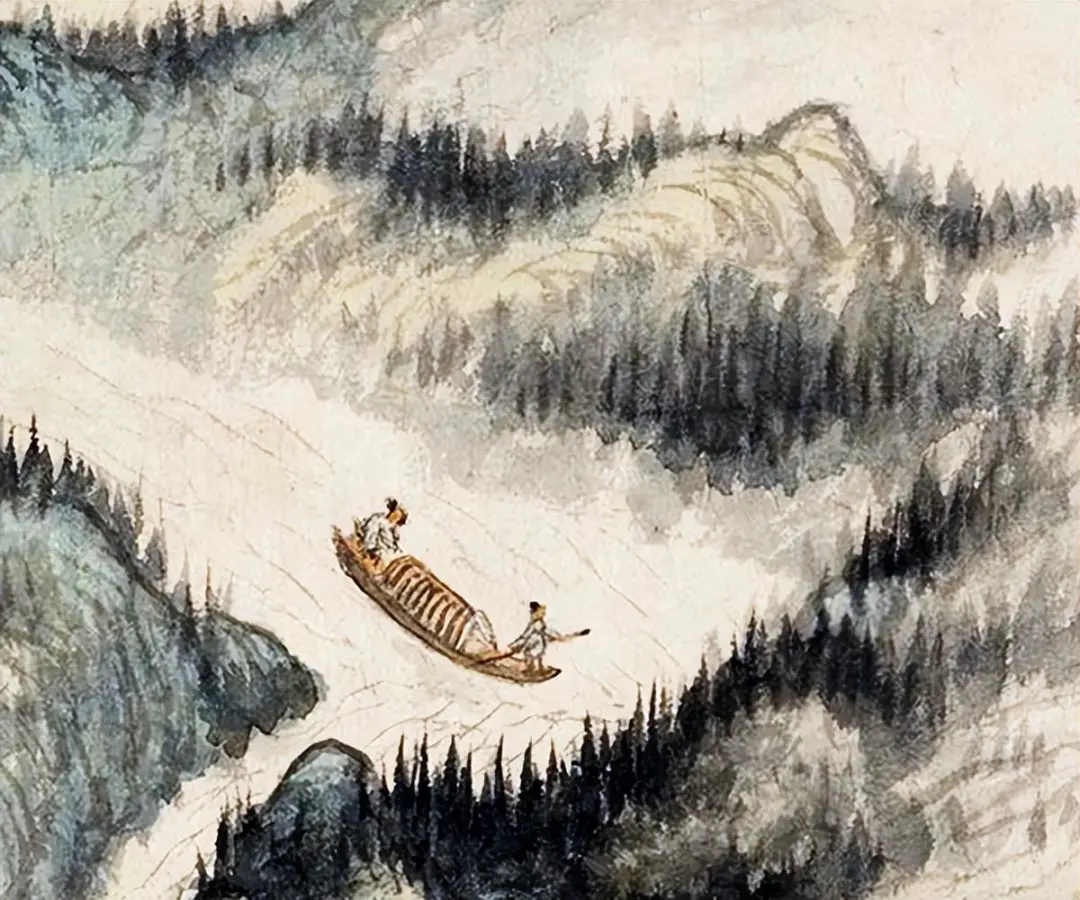

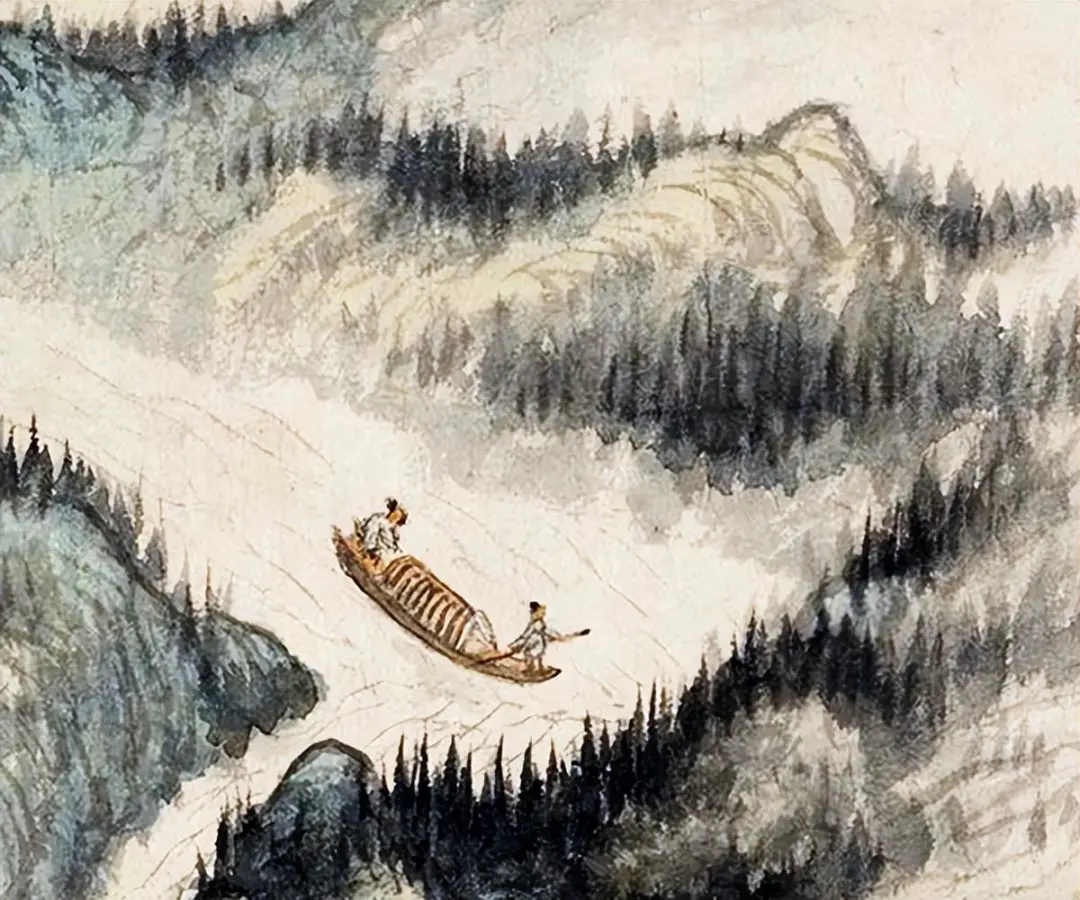

画舟行水上,构图很重要。石涛选用俯视角度,描绘出全景。这样画的好处是,空间变化可以一览无余,好像打开了“上帝视角”。写实加上想象力,让山水画有了无穷魅力。古人倡导的可居可游,在石涛画中得以呈现。石涛笔下的江河,不是笔直的,而是转折蜿蜒的。近处的山岩浓墨厚重,远处的山岩淡彩渲染。这么画,都是为了强调空间感。他呈现的艺术效果源于真实,才有了打动人心的力量。

关于山水画形与神的辩证分析,成熟于北宋时期。发展到清初,却成为限制山水画发展的桎梏。自然变化的种种奥妙被约定俗成的笔墨技法取代,画家的创作变成了重复古人。石涛提出了“我用我法”对抗创作中的弊病,让山水画的风格有了巨大变化。用笔随意,用墨灵动,以表现自然美为目的。

画中草木屋舍,舟船江景,有其形,又有其神。这个“神”是画家主观感情的具象化,望着画中景色,想到了“轻舟已过万重山”的雅兴,接触到石涛的精神世界。形,是传神的基础;神,是写形的目的。在石涛的画中,看到形与神的统一。就像古人说的那样,“形存则神存,形灭则神灭”。

石涛笔下的山水画,可以看到一种新的对比关系。他在笔墨上有狂纵的一面,在情感上有含蓄的一面。这种对比,也是为了补足形与神的融合统一。石涛不仅是一位画家,也是一位思想家。他把人生历程、生命感悟画入山水,让他的艺术见解不再是空中楼阁。