顾村言|黄宾虹与髡残笔法的集成拓展及其背后

2019年3月18日,“神州国光:王中秀藏黄宾虹艺术文献展”拉开帷幕,同期举办的“黄宾虹与近现代美术文献发掘、整理和研究”国际学术研讨会邀请了海内外三十余位研究者交流切磋,共襄盛举。三年磨一剑,《神州国光:黄宾虹国际学术研讨会论文集与艺术文献展图录》现已出版,收录黄宾虹书画作品二十余幅、黄宾虹及友朋书札六十余通、王中秀研究文献百余页,研讨会论文二十余篇。

黄宾虹与髡残笔法的集成拓展及其背后

文|顾村言

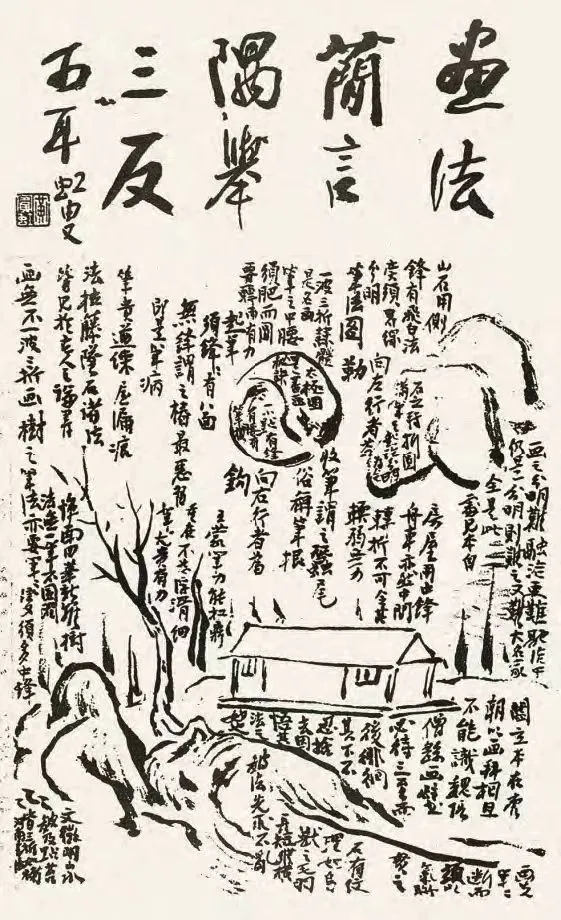

笔法在中国画的语境中有着极其重要的地位,也是黄宾虹理论体系中的核心。笔法并非单纯是笔法的问题,而是一个内在精神的载体。中国画最重线条,而线条最核心的表现就是笔法,黄宾虹的山水画苍莽浑穆,风骨劲健,与其对笔法的追求有着极大关系,他在前人笔法论的基础上总结出“五笔说”——平、圆、留、重、变,“五笔”不仅指五种用笔,而且也指五种笔性与笔法,在他看来就是书法的本质,也是中国画的核心处。“画法须以笔法得之”“'六法'[1]需与'八法'[2]同之”“笔贵遒练,屋漏痕法,枯藤坠石法……无不一波三折。”“使笔如使刀,利从顿挫而来。”在他的著作与画语录中,多言及书法对于绘画的实际功用,黄宾虹著名的《画法简言》记录了诸多相关论述。即使单纯论墨法时,也强调墨法本于笔法,黄宾虹之所以对笔法入画有着深厚的理解,与髡残的启发与继承有着极大的关系,他曾称读髡残画作“就像吃了一杯龙井茶”,也是近现代画家中最早致力于研究髡残的学者。

《画法简言》手稿

黄宾虹说“笔法传之古人,练习在于自己”[3],又“画之方,首重用笔。笔贵中锋,全自毫间写出,始得正传”[4],包括他曾说中国“画道咸中兴”,黄宾虹之所以对笔法有如此追求,是因为绘画是其心血的载体,是一种寄托,其核心在于民族精神的重构。尤其身处晚清百年以来中国历史发生剧变的语境当中,他发现从中国士画来看待中国文化,从吴门到“四王”,中国画的脉络就存在一些问题,所以他认为需要重新建构中国画之精神。黄宾虹家乡在安徽,而生于浙江,后又至扬州,扬州为乾嘉小学[5]之中心,与阮元、金石学等又有不解之缘。黄宾虹为中国绘画重新勾勒了一个文人画的语境,中国画不仅是一个造景和构图的问题,更是中国精神的一个载体,这是黄宾虹认为的中国画。黄宾虹的观点对后来的刘海粟,以及很多艺术家的影响都很大。结合二人人生经历与书画渊源,黄宾虹先生或对于髡残是产生了一种相惜和共鸣之情。

追溯黄宾虹的画法,其早期深受新安画派的影响,取法渐江、倪云林,到王原祈、李流芳、王蒙等,皆有所学。而进入髡残、程邃则稍晚。黄宾虹早期临倪云林的画很清逸疏朗,然其浑厚苍茫这一路,受髡残、程邃的影响是最大的。并且他也面临了一种家国与个人身份的剧变。黄宾虹先生在《古画微》中写清代三高僧,渐江、髡残和石涛,说此三僧都是“明季,忠臣义士”,故此推断髡残等人对黄宾虹的影响很大程度上在于精神的重构,他需要一种载体唤起他的精神力量。髡残曾致力于反清,而黄宾虹参加南社、同盟会,同样致力于反清,二人内在深处都是有着极大抱负的大文人,有着硬铮铮的士人风骨。在如此影响之下黄宾虹进入髡残的笔墨精神的架构,或有诸多心心相印之处。

黄、髡二者书法笔法对比

从书法笔法的角度对比髡残与黄宾虹成熟时期的题跋,可见二人相契之处。髡残是明末清初的高僧,其书法基础是颜字,题跋多狂放率真的行草书,用笔含蓄内敛,多中锋圆转之笔,有篆意,因为对于笔法的深入理解,他多用秃笔,渴笔,笔笔送到,直见心性,极有内力,诚如何绍基所言,写书法“需贯通全身力气”[6]。故宫曾展出髡残早期作品《荒山札》[7],有魏晋笔意,然其代表性风格受颜真卿影响极大,尤以《祭侄文稿》与《争座位帖》为甚。髡残的书法里有诸多篆籀笔意,上法秦汉,中国书法从王羲之到颜真卿为之一转,髡残从篆籀中提取出笔法,圆转、使转[8]、绞转,八面出锋,当时各家的书法,包括髡残的篆籀笔意与石涛的汉隶都对发端于秦汉的艺术进行了有意识的汲取,并且相互影响。龚贤在《周亮工藏集名家山水册》上即题残道人画为“粗服乱头”,髡残和程正揆在谈论书画用笔时说:“书家之折钗股,屋漏痕,锥画沙,印印泥,飞鸟出林,惊蛇入草,银钩虿尾,同是一笔,与画家皴法同一关钮,观者雷同赏之,是安知世论不传之妙耶!”

黄宾虹相契于髡残的粗头乱服且见出真率之趣,并将这一风格融入到自己的山水画创作中。多中锋用笔,内敛含蓄,柔中有刚,重提按,绝去甜俗之气,由于重本质,因而形成用笔的慢与圆,厚与拙,高古苍莽,无世俗气与功利心。观两幅笔墨的行隙,远看气势浑然如一人之作。黄宾虹取法髡残,一方面重视其技巧,但更主要的在于精神本质的追求与相契。因为髡残的笔意虽已到一定程度,但尚未相当成熟的,而黄宾虹通过对古文字及画学的研究,在髡残的基础上又有许多的拓展。

黄宾虹提出道咸中兴说,并对髡残重新认识,重新发掘,是因为看到了中国画从唐宋元明往后的诸多论述中,包括吴门、董玄宰等,其中有很多柔美的东西,却少有写出这样一种雄健的风格,而这种雄健的风格内在即是要形成一种中国民族的元气。这种中国民族的元气在秦汉时期是非常强悍的,经过漫长的历史变迁,中国的民族性中已然增添了很多柔美的成分。而在晚清民国这样一个新旧交替的时代背景下,黄宾虹对这种民族性进行了重新发掘,这是一个民族根本性的问题。所以黄宾虹曾说有一次去故宫看画,看了很多的画,直到看了髡残的画,方觉得浑身都有力气,“就像吃了一杯龙井茶”。

其次就画作的笔法对比髡残与黄宾虹山水画局部来看。黄宾虹对笔法的论述,包括内在的晕染、笔法的一波三折,用于髡残的画作亦不显突兀,自然交融。他们的笔法与书法相通,如,断笔,虽断却断得笔笔相连,黄宾虹在这一方面受到了直接的影响,且画中中锋用笔较多,给人以性情真率之感。另一组对比是髡残的《卧游图》局部与黄宾虹画作的局部,其中可以看到非常率直的笔法,以及枯笔、涩笔的运用。黄宾虹苍茫浑厚的风格,即是用笔法的环转和涩笔所为,如今很多人学黄宾虹、林散之[9],或谈笔法,笔法仅仅是表面,然而其内在实则是精神性的,它是一种时代转换中对整个社会认识的一个变化而自然产生的涩笔。所以我们观黄宾虹的涩笔,其背后是对整个民族的一种苦涩感。髡残亦如此,他参与反清复明失败后避居武陵山中,食草、吃野果,以致落下病根,所以其作品的笔法,表明的也是这样一种精神。二人笔法的内在,正如颜真卿的《祭侄文稿》和《争座位帖》,是一种自由自在、物我两忘、酣畅淋漓的感觉,这是笔法的精神核心,如果仅仅就笔法谈笔法,就画法谈画法,就是片面的,皮与肉是一个整体,不可分而论之。

髡残《卧游图》局部与黄宾虹画作局部对比

也有人论及内美与学养之体现。黄宾虹曾说:“画言实处易,虚处难,虚是内美。”黄宾虹对髡残的笔法有继承与开创,但因其学养更深,钻研更久,故其笔法更具篆籀之意,且一些来自髡残的笔法变化不是太多,少含蓄,而黄宾虹绘画更多、更广,墨法也更为丰富,所以形成了“浑厚华滋”的画风。若结合笔法与画法来看,他既有王蒙的浑厚华丽,也有倪云林的简淡清远,新安画派开创自渐江,渐江受倪瓒之意影响,故黄也受此熏陶。髡残的画里也有诸多简淡清远之意,因其挚交程正揆为董其昌的学生,而董其昌也是拟倪瓒意的,故受王蒙、倪瓒影响颇多。

虽然髡残与黄宾虹相隔一个朝代之久,一个是反清复明,一个是反清建民,但是他们的内在都是为了重建中华民族的一种浑厚雄健的精神载体,所以他们要在这种源自秦汉的艺术里面寻找共同精神的渊源。二人风格的相契源于二人对内美与心性高度的追求,苍浑老辣的厚拙之气,都因为内在的一种“不合时宜”,其核心则在于对于中国民族精神的钩沉与提振,拒绝奴性。