張今:出土六朝磚銘文字校訂十五則

出土六朝磚銘文字校訂十五則

一

孫吳黃甫地券

五鳳元年十月十八日,大男九江黃甫,年八十。今於莫府山後,南邊起冢宅,從/天買地,從地買宅,僱錢三百。東至甲庚,西至乙辛,北至壬癸。若有爭/地,當詣天帝,若有爭宅,當詣土伯。如天帝律令![2]

二

新昌蓮花庵嶺南朝墓出土磚銘[5]

三

金華古方吳墓出土磚銘

四

無錫赤墩里晉墓出土磚銘

五

江寧索墅磚瓦廠晉墓出土磚銘

六

東晉馮慶地券

泰和元年十一月乙丑朔八日壬申,……/治下里司馬馮慶,從天買地,從地買宅,□□西/界下白果村佪龍之坑,雇錢千万。東極甲乙,/南極丙丁,西極庚辛,北極壬癸,中英戊己。若欲/問地,當問天帝;若欲問 ,當問土伯。任知者/東王公、西王母分券,時入明堂為主,如律令。

,當問土伯。任知者/東王公、西王母分券,時入明堂為主,如律令。

七

孫吳宋氏地券

永安四年太歲在辛巳乙卯之朔十一月十二日乙卯,大女宋/□□□,今 建業東北白石莫府山前□立冢/宅,從天買地,從地買宅,僱錢三百,東至甲乙,/南至丙丁,西至庚辛,北至壬癸,如有爭地當/詣天帝,若有爭宅當詣丘伯,如律令。

建業東北白石莫府山前□立冢/宅,從天買地,從地買宅,僱錢三百,東至甲乙,/南至丙丁,西至庚辛,北至壬癸,如有爭地當/詣天帝,若有爭宅當詣丘伯,如律令。

八

丁墻村吳墓出土地券

九

仙鶴山吳墓出土磚銘

十

孫吳繆承地券

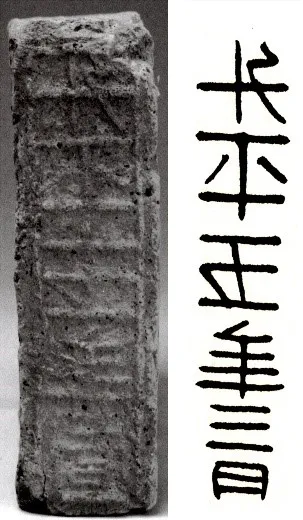

建衡元年 月

月 巳朔五日辛酉,相府吏繆承,今還丹楊業建/

巳朔五日辛酉,相府吏繆承,今還丹楊業建/ 鄉梅萡里卜安冢宅。從地主古糸買地三頃五十畝,直錢三/百五十萬。鄉吏朱恂證知系賣承買,對共破莂,先立可信,/乃為手書。[30]

鄉梅萡里卜安冢宅。從地主古糸買地三頃五十畝,直錢三/百五十萬。鄉吏朱恂證知系賣承買,對共破莂,先立可信,/乃為手書。[30]

丹楊郡胡孰都鄉安平里公 故吏朱建以建武廿九年六月不富,以誦書出補鄉小史。到卅年中,入給廷功曹小史學事。永平三年中府為尉曹□,到其八年,□為書佐後不富,年罷富長部□。到永元五年正月九日得病乾□襄。[34]

故吏朱建以建武廿九年六月不富,以誦書出補鄉小史。到卅年中,入給廷功曹小史學事。永平三年中府為尉曹□,到其八年,□為書佐後不富,年罷富長部□。到永元五年正月九日得病乾□襄。[34]

十一

餘杭義橋六朝墓出土磚銘

十二

荀籍磚誌

祖□ /父蕤,□

/父蕤,□ /晉散騎侍郎

/晉散騎侍郎 /縣西鄉高陽里荀

/縣西鄉高陽里荀

/年歲在乙酉十二月四

/年歲在乙酉十二月四 /以十一年九月□日□

/以十一年九月□日□ /

/ 里青山

里青山

荀崧字景猷,潁川臨潁人,魏太尉彧之玄孫也。……有二子:蕤、羨。蕤嗣。蕤字令遠,起家祕書郎,稍遷尚書左丞。蕤有儀操風望,雅為簡文帝所重。時桓溫平蜀,朝廷欲以豫章郡封溫。蕤言於帝曰:“若溫復假王威,北平河洛,修復園陵,將何以加此!”於是乃止。轉散騎常侍、少府,不拜,出補東陽太守。除建威將軍、吳國內史。卒官。子籍嗣位,至散騎常侍、大長秋。

十三

甘家巷晉墓出土磚銘

十五

棲霞新堯新城南朝墓出土磚銘

十五

餘姚穴湖吳墓出土磚銘

注釋

[1] 南京市博物館《南京郊縣四座吳墓發掘簡報》,載《文物資料叢刊》(第8輯),文物出版社,1983年,第1-15頁。

[2] 文字不可識者以“□”表示,一字一“□”,因磚體殘端下文缺失以“ ”表示,依據殘畫和文義可補者外加方框。標點依筆者理解添加,地券、磚誌錄文以“/”表示銘文換行,下同。

”表示,依據殘畫和文義可補者外加方框。標點依筆者理解添加,地券、磚誌錄文以“/”表示銘文換行,下同。

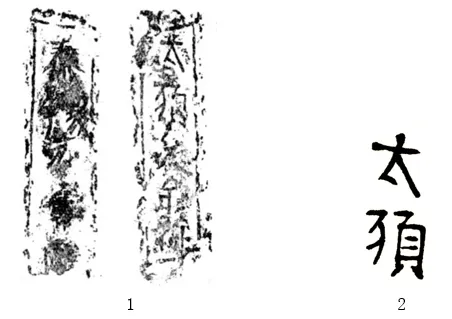

[3] 筆者2020年4月攝於六朝博物館,“至”“丁”二字以圓圈標出,。

[4] 張勳燎、白彬《中國道教考古》,綫裝書局,2006年,第822頁;胡海帆、湯燕《中國古代磚刻銘文集》,文物出版社,2008年,下冊第117頁;魯西奇《中國古代買地券研究》,廈門大學出版社,2014年,第87、88頁。

[5] 潘表惠《浙江新昌南朝宋墓》,《文物》1983年第10期,第93-94頁。

[6] 摹本係筆者自製,下同。

[7] 金華地區文管會《浙江金華古方六朝墓》,《考古》1984年第9期,第816-825頁。

[8] 鍾山縣文物管理所《廣西鍾山縣西門嶺發現六朝墓》,《考古》1994年第10期,第952-953頁。

[9] 何廣鍵《對“工甲大吉”的商榷》,《考古》1985年第10期,第884頁。

[10] (漢)王充撰,(清)劉盼遂集解,黃暉校釋《論衡校釋》卷二五《詰術篇》,中華書局,1990年,第1027頁。

[11] 武漢大學簡帛研究中心、湖北省博物館、湖北省文物考古研究所《秦簡牘合集》(壹),武漢大學出版社,2014年,第780頁;湖北省文物考古研究所、隨州市考古隊《隨州孔家坡漢墓簡牘》,文物出版社,2006年,第69頁。

[12] (晉)葛洪撰,王明校釋《抱樸子內篇校釋》卷一一《仙藥》,中華書局,1985年,第199頁。

[13] 參見趙益《〈漢志·數術略〉考釋證補(下)》,載《古典文獻研究》(第8輯),鳳凰出版社,2005年,第127-152頁;高中正《〈梁書〉“兔頭”發微:兼論南北朝時方術與兵學的關係》,《中國史研究》2006年第4期,第61-73頁。

[14] 無錫市博物館《無錫赤墩里東晉墓》,《考古》1985年第11期,第1006頁。

[15] 南京博物院《江蘇吳縣張陵山張氏墓群發掘簡報》,《南方文物》2005年第4期,第14-18頁。

[16] 杭州市文物考古研究所、餘杭博物館《餘杭小橫山東晉南朝墓》,文物出版社,2013年,第122頁。

[17] 南京市博物館《南京獅子山、江寧索墅西晉墓》,《考古》1987年第7期,第611-618頁。

[18] 陳剛《西漢至六朝時期丹陽郡政區變遷與區域發展》,《中國歷史地理論叢》2008年第2期,第91-101頁;張學鋒、陳剛《吳都建業的都城空間與葬地》,載《魏晉南北朝隋唐史資料》(第36輯),上海古籍出版社,2017年,第1-27頁。

[19] 林留根《江蘇鎮江東晉紀年墓清理簡報》,《東南文化》1989年第2期,第157頁。

[20] 張勳燎、白彬《中國道教考古》,第840-842頁;魯西奇《中國古代買地券研究》,第107頁。

[21] 左為馮慶地券局部,右為江寧咸墅村南朝墓出土羅健地券(M1:26)局部,採自王志高、許長生《南京淳化新見南朝羅氏地券考釋》,《文物》2019年第10期,第88-96頁。

[22] 參見胡斐:《古磚文中所見古人對墓葬的稱謂彙考》,載呂金成編《印學研究》(第12輯),文物出版社,2018年,第76-88頁。

[23] 南京市博物館《江蘇南京市北郊郭家山東吳紀年墓》,《考古》1998年第8期,第21-26頁。

[24] 張勳燎、白彬《中國道教考古》,第826-828頁;魯西奇《中國古代買地券研究》,第90頁。

[25] 南京市博物館、雨花台區文化局《南京丁墻村“天冊元年”東吳墓》,載《南京文物考古新發現:南京歷史文化新探二》,江蘇人民出版社,2006年,第24-28頁。

[26] 此據馬與龍《晉書地理志注》的觀點,轉引自孟剛、鄒逸麟《晉書地理志匯釋》,安徽教育出版社,2018年,第581頁。

[27] 南京市博物館、南京師範大學文物與博物館學系《南京仙鶴山孫吳、西晉墓》,《文物》2007年第1期,第22-34頁。

[28] 辭例來自南京幕府山丁奉墓出土磚地券“建衡三年八月十六日良月吉日”,參見周保華、周夢媛《南京五佰村孫吳丁奉家族墓發掘收穫》,《中國文物報》2021年1月26日。

[29] 趙寧《浙江東陽縣李宅鎮南朝墓》,《考古》1991年第8期,第759-760頁。

[30] 南京市江寧區博物館《南京濱江開發區15號路六朝墓清理簡報》,《東南文化》2009年第3期,第36-40頁;張學鋒《南京濱江開發區吳墓出土“建衡元年”買地券補釋》,《東南文化》2010年第1期,第60-61頁。磚券照片及更清晰的拓本載江寧博物館、東晉歷史文化博物館《東山擷芳:江寧博物館暨東晉歷史文化博物館館藏精粹》,文物出版社,2013年,第10頁。

[31] 伊蓮《最早的“江寧”古磚》,“金陵傳拓學社”微信公眾號,2020年11月3日。

[32] 拓本承葉伯瑜先生惠賜,謹表謝忱。

[33] 江寧縣地名委員會《江蘇省江寧縣地名錄》,內部資料,1984年,第126頁。

[34] 南京市博物館、江寧縣文化局《南京湖熟漢代朱氏家族墓地》,載南京市博物館《南京文物考古新發現:南京歷史文化新探二》,第3-15頁、圖版二:3。

[35] 杭州市文物考古所、餘杭區博物館《餘杭義橋漢六朝墓》,文物出版社,2010年,第126頁。

[36] 江寧博物館、東晉歷史文化博物館《東山擷芳:江寧博物館暨東晉歷史文化博物館館藏精粹》,第13頁。

[37] 《三國志》卷一〇《魏書·荀彧傳》裴松之注引,中華書局,1959年,第307頁。

[38] 《晉書》卷七五《荀崧傳》校勘記,中華書局,1974年,第1996頁。

[39] 南京市博物館、南京市棲霞區文化廣播電視局《南京棲霞甘家巷東晉紀年墓》,載《南京文物考古新發現》(第三輯),文物出版社,2014年,第75頁。

[40] 杭州市文物考古研究所、餘杭博物館《餘杭小橫山東晉南朝墓》,第220頁。

[41] 南京市博物館、南京市棲霞區文化局《南京棲霞劉宋昇明二年墓發掘簡報》,《南京文物考古新發現》(第三輯),第126、127頁。

[42] 南京市考古研究所《南京棲霞獅子沖南朝大墓發掘簡報》,《東南文化》2015年第4期,第33-48頁。

[43] 筆者2020年4月攝於六朝博物館。

[44] 寧波市文物考古研究所、餘姚市文物保護管理所:《浙江餘姚穴湖孫吳時期虞氏墓發掘簡報》,《文物》2020年第9期,第20-25頁。

[45] 商略、孫勤忠:《有虞故物:會稽餘姚虞氏漢唐出土文獻彙釋》,上海古籍出版社,2016年,第8頁。

[46] 馬鞍山市文物管理所《安徽省馬鞍山市朱然家族墓發掘簡報》,《東南文化》2006年第6期,第34-40頁。

[47] 張淑娟:《浙江上虞西晉黃仕買地券考釋》,載浙江省博物館《東方博物》(第62輯),2017年,第74-79頁。

[48] 發掘者許超還透露另一種可能性,考虑到墓室較狹窄,不利於三人合葬,故“夫人陳氏”磚銘可能係廢磚利用,陳氏並非此墓喪主之一。

微信扫一扫

关注该公众号