一文讲透:八大山人的书与画是如何互相滋养的?

八大山人:孤独者的光芒

文/朱良志

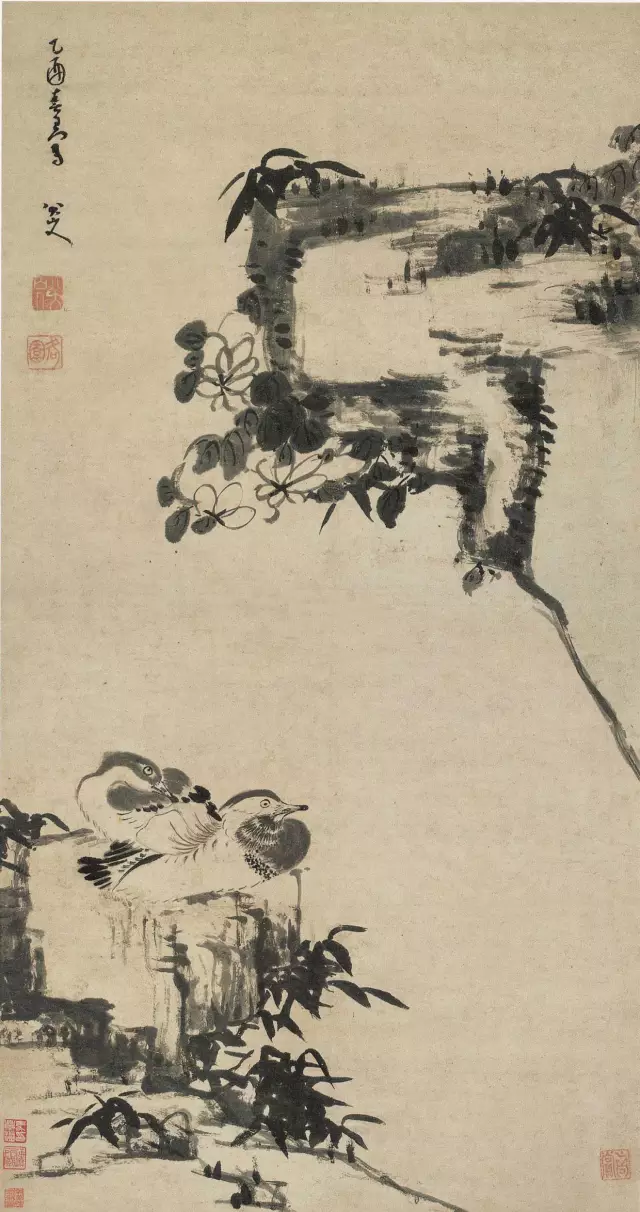

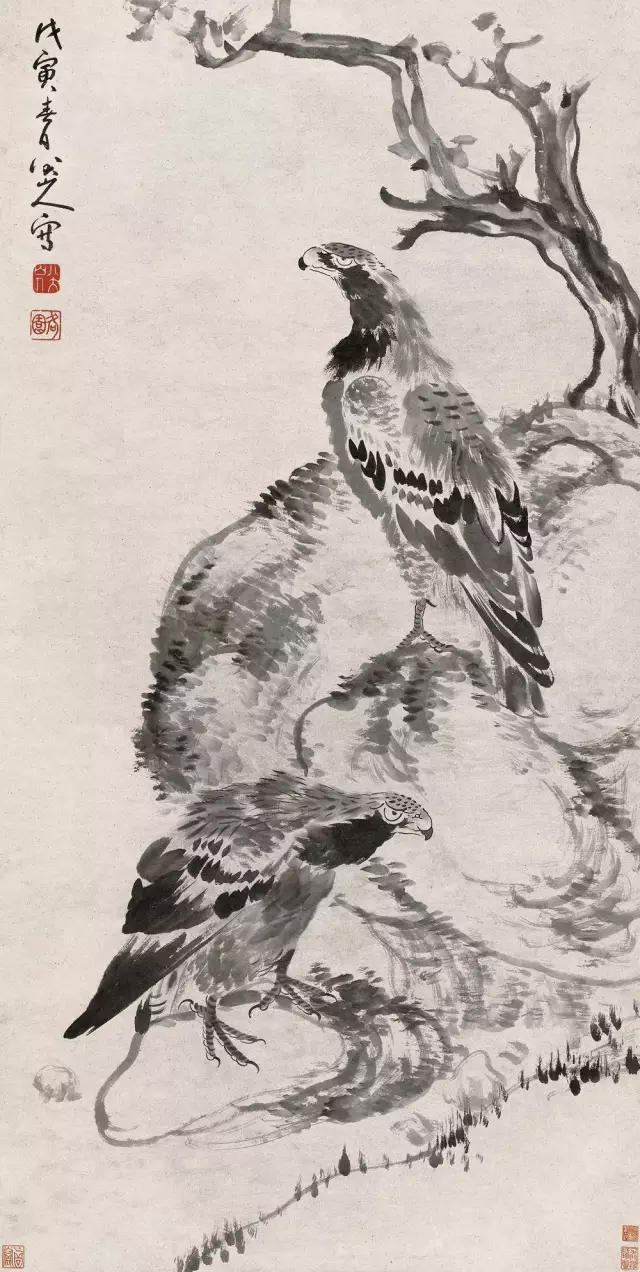

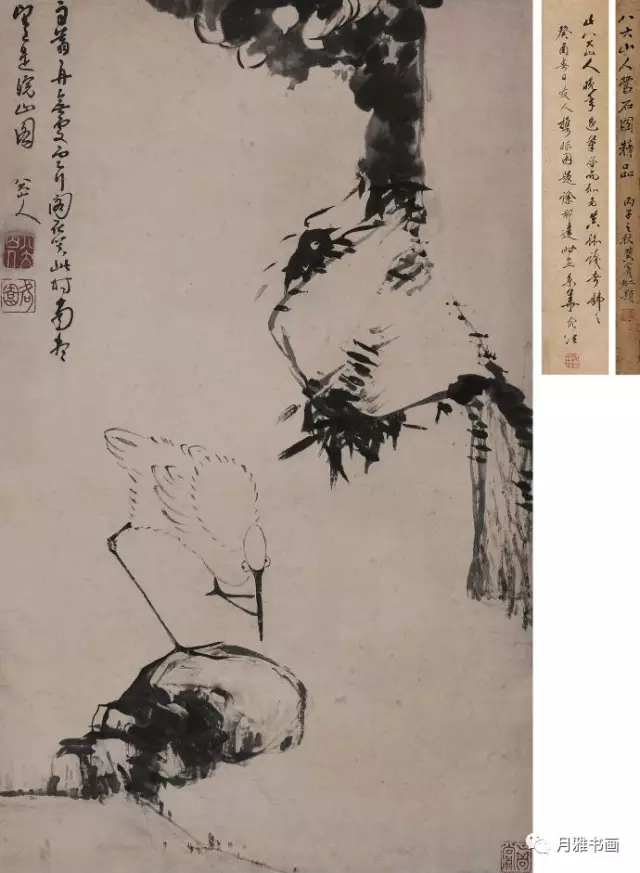

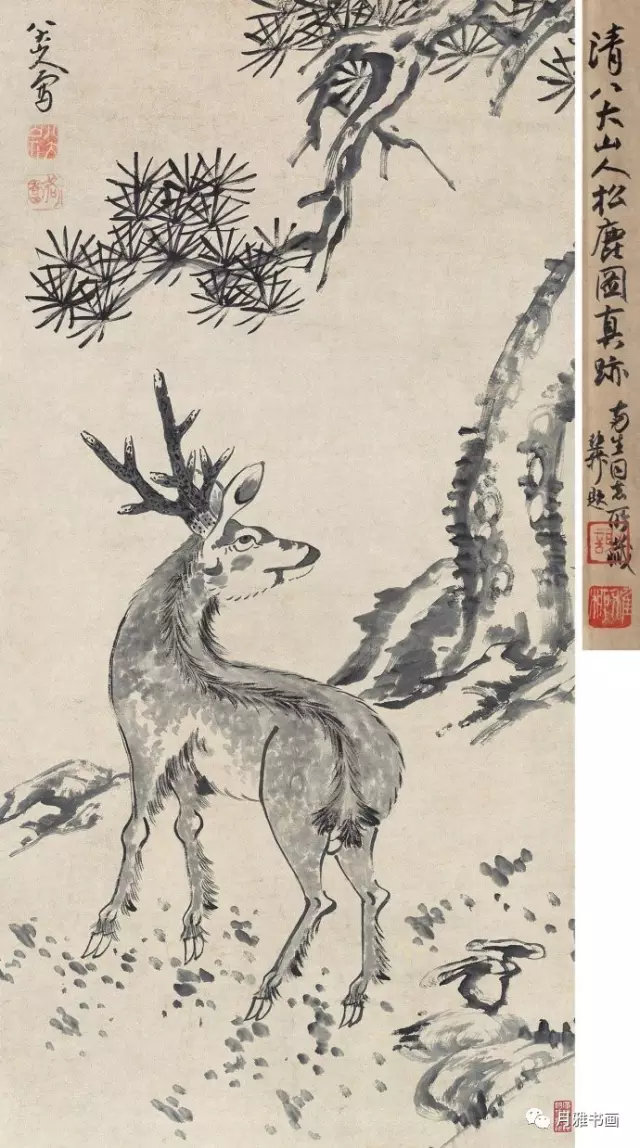

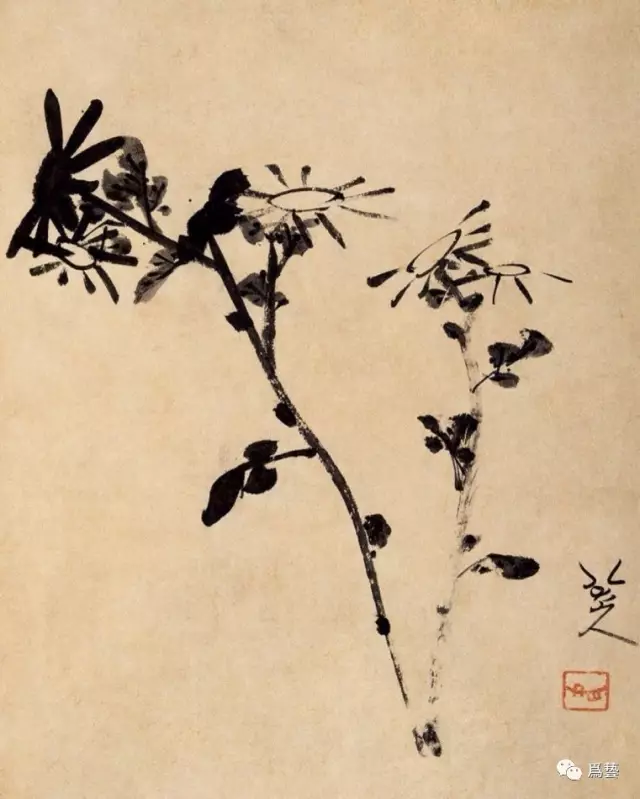

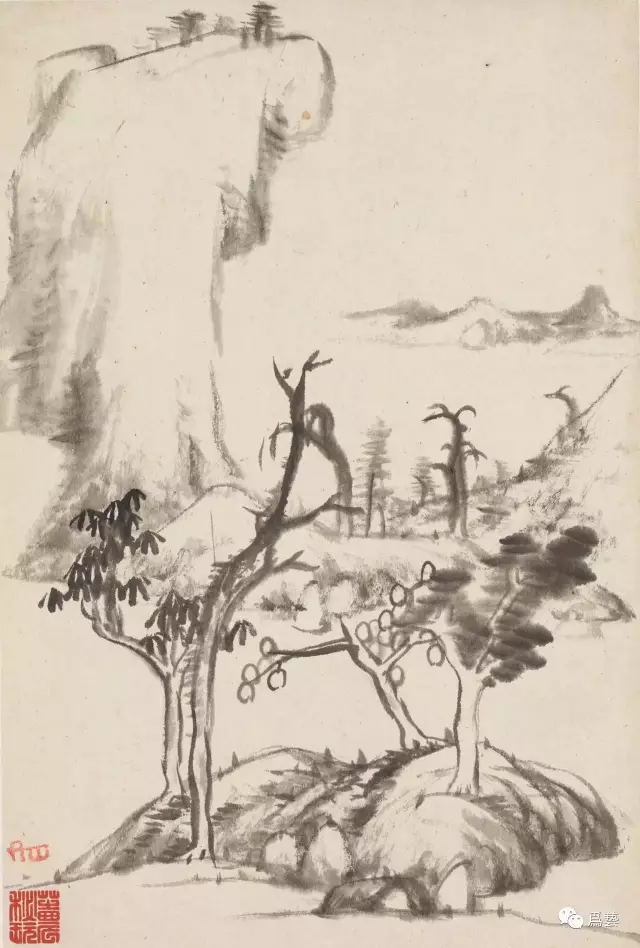

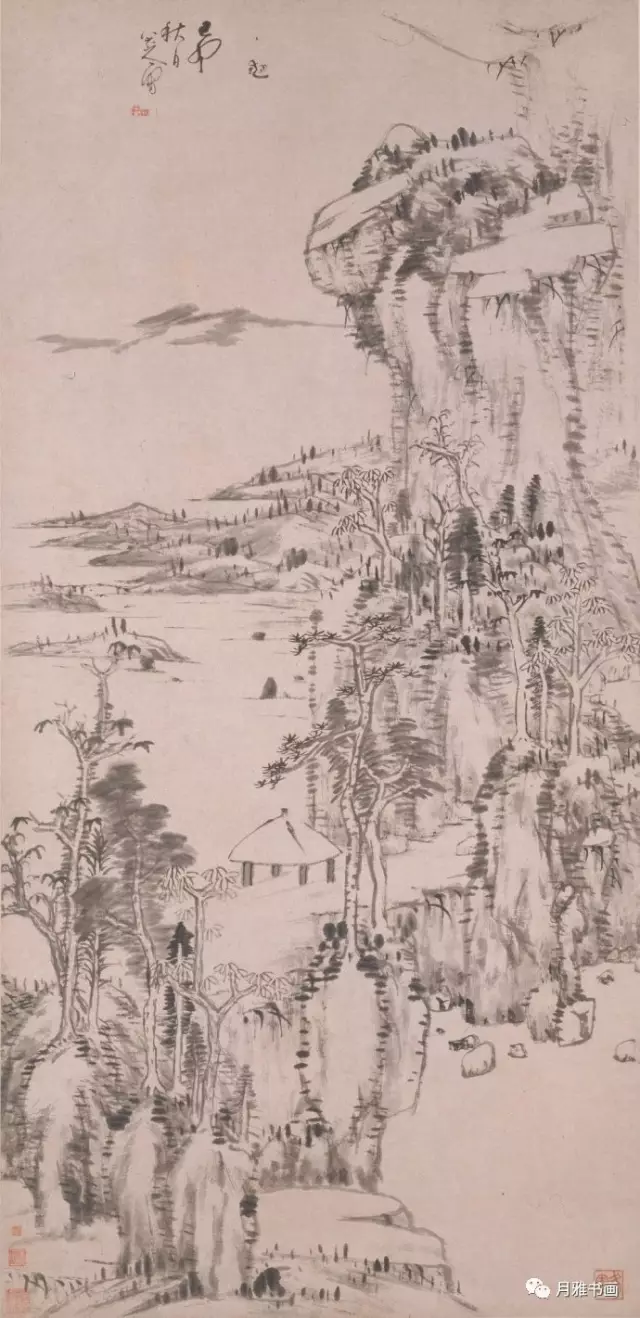

八大长于水墨写意,这是宋元以来兴起的一种画法。发展到明清时代,出现了许多文人水墨画写意大师,八大为其划时代的人物。 在水墨写意画中,又有专擅山水和专擅花鸟之别,八大则两者兼而善之。他的山水画,近师董其昌,远法董源、巨然、郭熙、米芾、黄公望、倪瓒诸家。其运笔的圆润则有着董、巨和黄公望的遗踪,墨法参照了米氏云山,而某些树石的组合形式,显然取自倪瓒。

《个山小像》发现于1954年江西奉新县奉先寺,是现存唯一的八大生前的画像

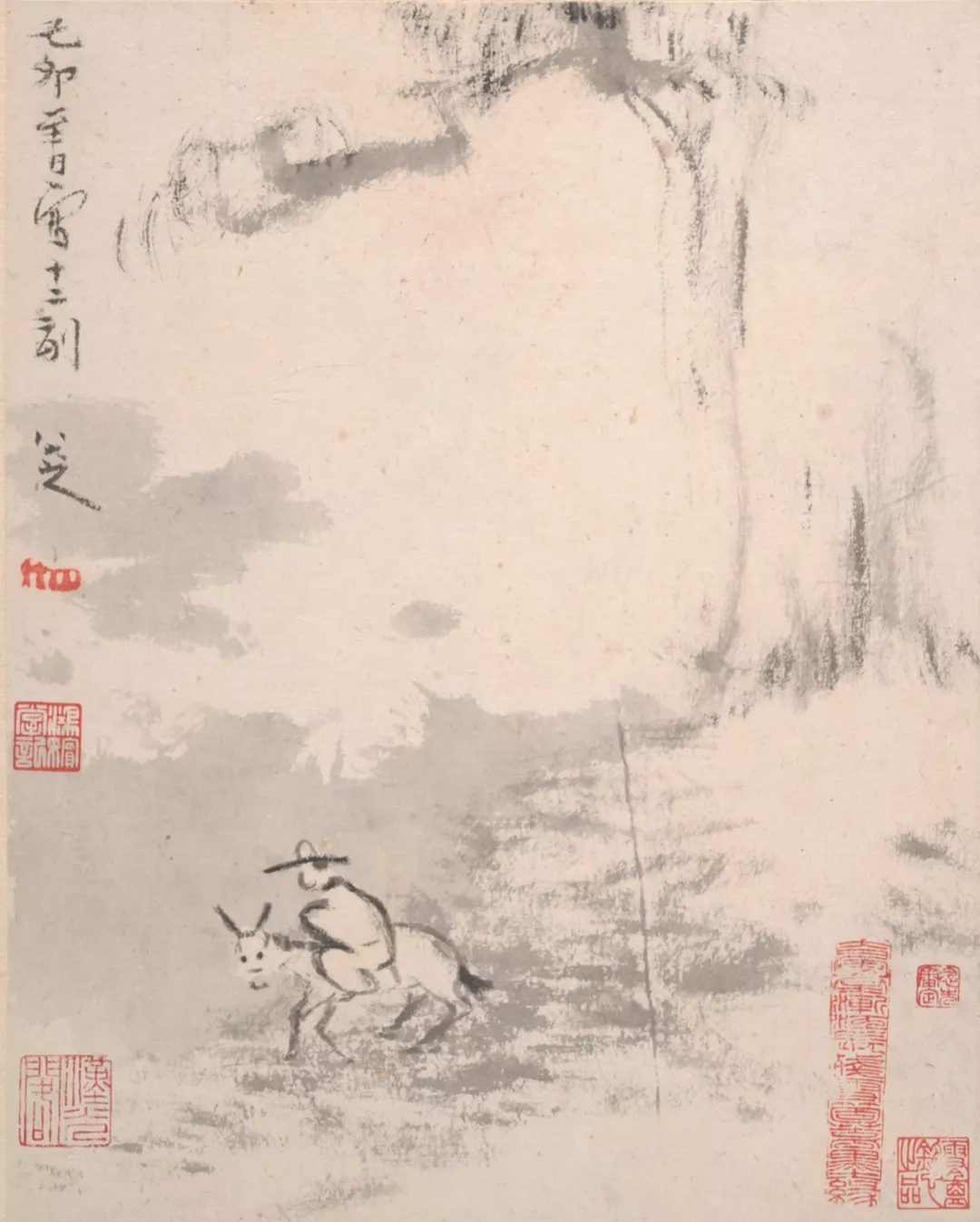

但是,我们在欣赏这些作品时,却又强烈地感觉到朱耷的个性,上述那些古人的法则,不过是他随手拈来为自己服务的。那些山、石、树、草,以及茅亭、房舍等,逸笔草草,看似漫不经心,随手拾掇,而干湿浓淡、疏密虚实、远近高低,笔笔无出法度之外,意境全在法度之中。

这种无法而法的境界,是情感与技巧的高度结合,使艺术创作进入到一个自由王国。白石老人曾有诗曰:“青藤(徐渭)雪个(八大山人)远凡胎,缶老(吴昌硕)当年别有才。我原九泉为走狗,三家门下转轮来。”其倾倒如此。今天随着东西方文化的交流,欣赏和理解他艺术的人越来越多。

八大山人艺术有强烈的孤独感。在中国绘画史上,倪云林、石涛、八大山人可谓三位具有独创意义的大家,他们的共同特点,都是以精纯的技法为基础,以哲学的智慧来作画,以视觉语言表现对人生、历史乃至宇宙的思考。但一人的风味又有不同,云林的艺术妙在冷,石涛的艺术妙在狂,八大的艺术则妙在孤。

八大绘画中有一种孤危的意识、孤独的精神、孤往的情怀。八大将“孤”由个人的生命体验上升到对人的类存在物命运的思考。他的孤独体现的是独立不羁的透脱情怀,独立不倾的生命尊严,独与宇宙相往来的超越精神。八大艺术中体现的孤独精神,是中国传统艺术最为闪光的部分之一。

八大艺术这种孤独感与禅宗有关。八大自成年之后便遁迹佛门,依佛门达三十多年。晚年他离开佛门,但心念仍在佛中,佛教思想仍是其思想主流。作为一位曹洞宗的信仰者,八大艺术的孤独精神打下了深深的禅家的烙印。禅给了八大山人独特的智慧,他毕生用艺术的语言来表现它。

画家要告诉你,这是多么孤独的世界:空空如也,孤独无依;色正空茫,幽绝冷逸。

八大关注的不是一只小鸟的命运,而是人的命运。曹丕诗云:“人生居天壤间,忽若飞鸟栖枯枝。”从无限的时空来说,人就是一只孤独的鸟儿,一个短暂栖息、瞬间消逝的鸟儿,人的生命过程乃是孤独者的短暂栖居。八大通过他的鸟,展现对人孤独命运的思考。

八大不画鸟觅食的专注,却画独鸟的怡然。在这风平浪静的角落,在这墨荷隐约的画面中,没有声张,没有喧嚣,没有为欲望的寻觅,只有安宁与寂寞。

八大有《题孤鸟》诗写道:“绿阴重重鸟问关,野鸟花香窗雨残。天谴浮云都散尽,教人一路看青山。”孤独非但没有给他带来精神的压抑,反而使他感到闲适和从容。虽然画面是孤独的鸟,枯朽的木,但山人却听到间关莺语花底发,体会到盎然春意寂里来,疏疏的小雨荡漾着香意,淡淡的微云飘着清新。寂寞的画面,枯朽的外表,孤独的形象,没有一丝哀痛和可怜,却充满生命的怡然。

八大晚年在品味孤独中,透露出他对人生命价值的认识,即:只有孤独的,才是真实的。表达的是对禅门“孤独乃真实相”观点的依归。在八大山人看来,归于“自性”、归于自由,才是真实的展示,才是生命意义的实现。孤独是一条通往自由的路。

禅家说:“千人万人中,不向一人,不背一人。”独立不是对群体的逃离,而是心灵中的无所依傍,禅宗将出家人称为“无依道人”,强调不沾一丝,透脱自在,如“透网之鳞”――人在世界中,如一条被网住的鱼,有重重束缚,没有独立,禅指出一条从网中滑出的路。

有一位僧人问赵州大师:“孤月当空,光从何生?”赵州反问道:“月从何生?”禅宗要斩断一切知识、习惯的沾系。月从何处起,这是人的意识,是空间的感觉,为知识束缚的月,就失落了月本身。禅家的境界是‘冷月孤圆’,是“独鸟盘空”。人在依傍中存在,但习惯于依傍的存在又是一种非存在,禅家独立的理想就是为了解除这一困境。

深谙禅宗哲学的八大用绘画表达了他这方面的思考。他的画中频繁出现的孤鸟、孤鸡、孤树、孤独的菡萏、孤独的小花、孤独的小舟,这些孤独的意象,都无所依赖。

八大对人类“傍他家舍”的处境深恶痛绝。他一生对独立的强调,其实就是要“到孤峰顶上”,抖落一切束缚,从他人“家舍”的乞讨生活中走出。他深感,世上很多人一生忙忙地“随境而转”,“波波地”从他而学,“急急地”在他人屋檐下求得一片安身之所。实在荒谬得很。

山人有《题画山水》诗道:“去往天下河山,仅供当时浏览。世界八万四千,究竟瞻顾碍眼。”这喧嚣的世界,如葛藤一样互相纠缠,知识、习惯等纠缠着人们,人们在有“待”的境地中存在,也在“待”中丧失了真性。八大说:这样的东西太“碍眼”了。他独钟孤独,就是要斩断葛藤,撕开牵连,寻得生命的真实相。

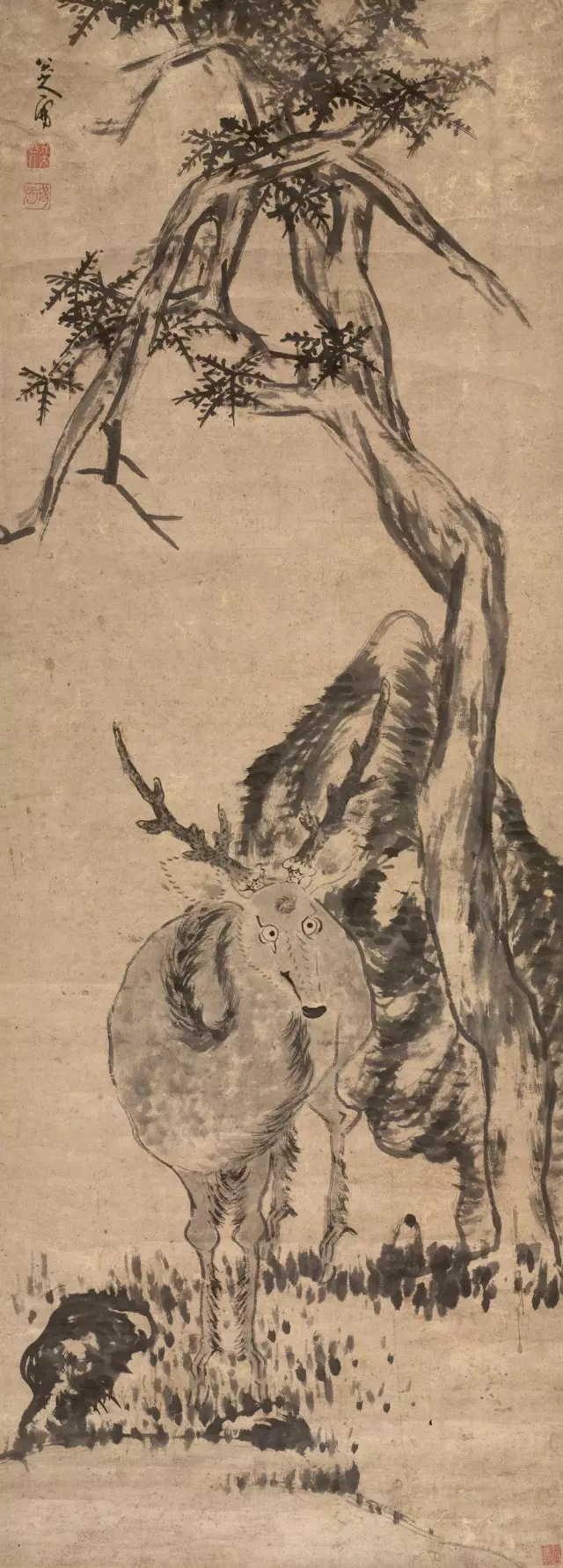

如八大山人善画石,却与前代画家笔下的石有不同,他的石多呈一峰突起之象。

孤峰是禅宗的一个重要意象,独坐孤峰顶,常伴白云闲,是禅门重要境界。有人问沩山:您的学生宣鉴禅师哪里去了,沩山说,他“向孤峰顶上盘结草庵,呵佛骂祖去”。禅门用“上孤峰顶”来形容彻悟,强调无所依傍、无所沾系。八大作品中一峰独立的处理,体现了禅门所谓“孤峰迥秀,不挂烟萝;片月行空,白云自在”的境界,为其崇尚孤独的艺术哲学作诠释。

无住,就是无所沾滞,一念不生,只有在无心的境界中才能真正无住。八大《题梅花》云:“泉壑无人,水碓舂空山。米熟碓不知,溪流日潺潺。”云来鸟不知,水来草不知,风来石不知,因为我无心,世界也无心,在无心的世界中,溪流潺潺,群花自落。曹洞始祖洞山良价有法偈云:“青山白云父,白云青山儿。白云终日倚,青山总不知。”八大上诗中传达的是和他的师祖一样的思想。

山人有诗道:“春山无远近,远意一为林,未少云飞处,何来人世心。”(《题山水册》)“无心随去鸟,相送野塘秋。更约芦华白,斜阳共钓舟。”(《无题》)“侧闻双翠鸟,归飞翼已长,日日云无心,那得莲花上。”(《题莲花翠鸟》)这几首小诗反复出现在山人的作品中,第一首说在无念心境中,群山已无远近,远近是人的空间感,在无念的境界中,人心退去,天心涌起,山林禽鸟都是我的心。第二、三首描绘的也是与“人世心”决绝的境界,在这里斜阳依依,轻风习习,心随飞鸟去,意共山林长,白云卷舒自如,莲花自开自合,一切自由自在。

前人说,中国艺术的最高境界如寒塘雁迹,太虚片云,这幅画真可当之。八大的艺术似乎总在虚无缥缈中,如云起云收,如飞絮飘旋,如烂漫的落花随水而流,缥缈无定,去留无痕。没有一个定在,没有一个完整的陈述。正所谓风来疏竹,风过而竹不留声;雁过寒潭,雁去而潭不留影。不染一点尘埃,不沾一片烟萝。

在八大看来,世事无常,世相如影,所以我心无住。一切物质的留恋、理性的粘滞、情感的嗔喜,都是“住”,人会在“住”中失去自由。

“涉事”就是无心而为之。八大山人说,他是“劣于斗”的,他不善于斗,他来作画,只是“涉”及一件事,平平常常,无冲突,不争夺,心无所求,故无所失。唐代的赵州大师“吃茶去”的精神就是八大这里要表现的,他的艺术如赵州的茶碗,荡漾着清澈与平和。所谓“涉事”,就是无所‘涉’,无所‘事’,虽‘涉’而未‘涉’,虽“事”而无“事”,有的是一颗平常心。

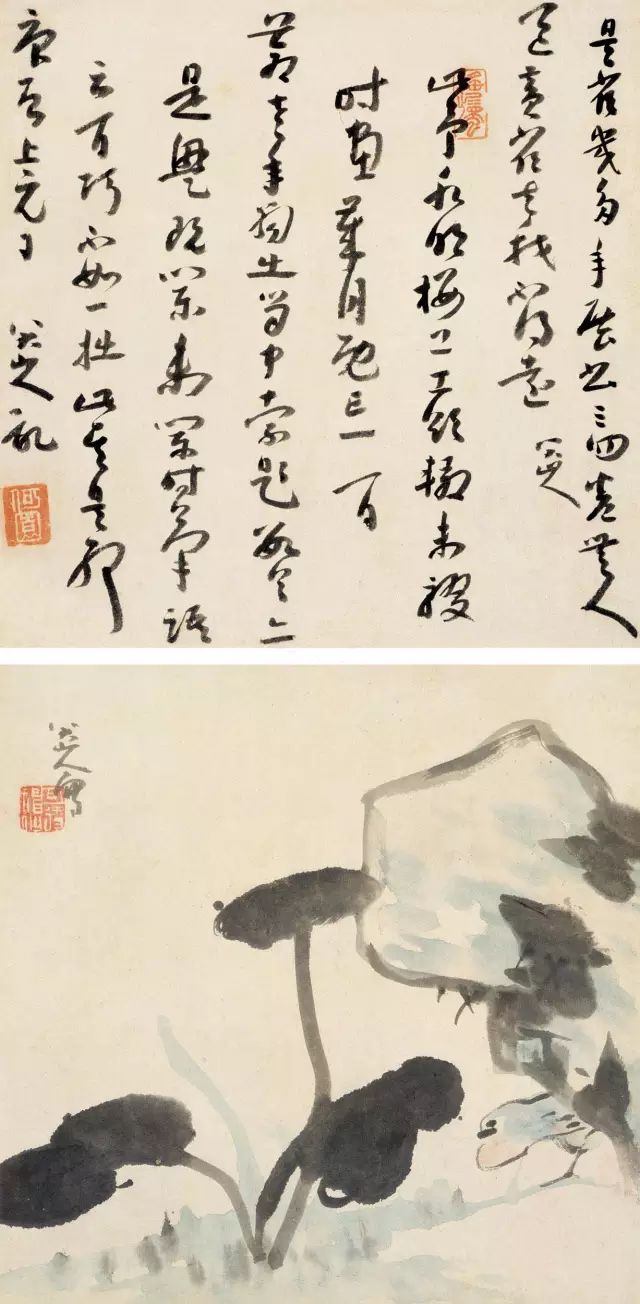

八大毕生喜画荷,今传世荷花作品不下百幅,他的荷有很多种类,其中有菡萏欲放、小荷初举、枯荷池塘等姿态,荷花在他的笔下不仅是清丽出尘,而且多显示出执拗之势。一枝菡萏,卓立于荷塘之上,如一把利斧,正是禅门所谓“荷叶团团团似镜,菱角尖尖尖似锥”的那种。那曲而立的身姿,张扬着一种傲慢的气质。这幅画贵在风骨,自尊的气质昂然于其中。

生命的尊严凛然不可犯,这是八大孤独的艺术形象所要表达的重要思想。

生命有生命的尊严,一个微小的生命也有不可屈服的力量。尊严是人对自身生命价值的维护。八大艺术透露出一个强烈倾向,就是尊严是人生命价值的最终体现,没有尊严的生命是无意义的生命。表现尊严,维护尊严,予生命尊严以嘉赏,是八大晚年艺术的重要主题。

八大艺术中所表现的生命尊严思想,奠定于他对大乘佛学平等觉慧的理解。《大般若经》强调,一切众生都有佛性,所以诸法平等,有情世界甚至无情世界都有“自性”,都有其存在的理由,一草一木都是一个圆满俱足的生命。《维摩诘经 菩萨品第四》说:“一切众生即菩萨相。”一切众生都具足如来的智慧德相。尊卑、高下等等,是人的分别之见,而生命本身是没有高下之分的。

八大晚年以“驴”为号,有“驴屋人屋”、“人屋”的印章,并有“驴屋人屋”、“驴屋驴”、“人屋”等款识。其实并不是自我贬低,或是表达愤怒之情,所寓含的就是平等思想。黄檗希运《宛陵录》说:“万类之中,个个是佛。譬如一团水银,分散诸处,颗颗皆圆。若不分时,只是一块。此一即一切,一切即一。种种形貌,喻如屋舍,舍驴屋人人屋,舍人身至天身,乃至声闻、缘觉、菩萨佛屋,皆是汝取舍处。”八大以“驴屋”为款时,正是他癫疾复发漂泊南昌的艰难时刻,那时他过着连驴都不如的生活,人的尊严几乎到了被剥尽的程度。流浪于南昌街头,他是一个无“屋”者。

“驴屋”打上他耻辱生活的印记,同时也表现了关于人存在价值的思考。在常人看来,驴屋、人屋、佛屋是有分别,有阶级的,谁人不厌驴屋,谁人不慕光明之佛屋!而在禅家看来,大道就在平常中,没有驴屋、人屋、佛屋之分别,一念心清净,处处莲花开,处处都是光明的佛地。

“屋”即取舍处、安顿处,八大的取舍和安顿之处,就在不分别、不取舍处,在随意而往、不忮不求、无喜无怨的心境中。在他这里,没有驴屋、人屋、佛屋的分别,更不是先由驴屋,再到人屋,最终到佛屋,那都是分别见。一个透脱自在的人,不是躲在别人屋檐下苟且栖身,而是纵意所如,无往而非家园。他的“屋”,就是无“屋”。

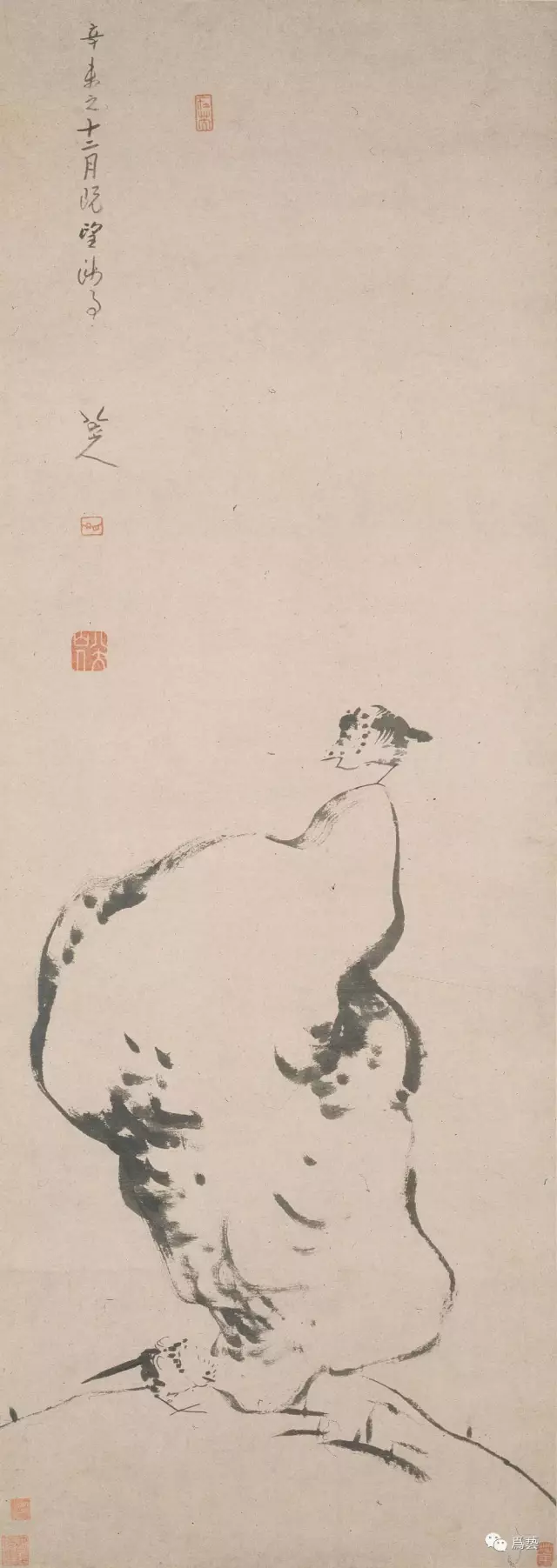

八大晚年作品中有一种“独大”的思想。禅宗说,天上天下,唯我独尊。而八大山人强调,四方四隅,唯我独大。这不是什么尼采式的超人哲学,而是一种维持生命尊严的思想。

在《个山小像》上,八大录刘恸城给自己的赞语云:“个,个,无多,独大,美事抛,名理唾。白刃颜庵,红尘粉。清胜辋川王,韵过鉴湖贺。人在北斗藏身,手挽南箕作簸。冬离寒矣夏离炎,大莫载兮小莫破。”八大非常重视老友对自己的评价,意思是:个山,个山,真是法门伟器,虽然是一点(无多),却是大全(独大)。他通入空门,是个超越者。善画工诗,画不减王维,诗不让贺知章。“人在北斗藏身,手挽南箕作簸”,超越现象界,与天同行。这就是刘恸城所谓“大莫载兮小莫破”,由此“上下浑然与天地同流”。

茕茕孑立,形影相吊,孤独感常伴着一种无望,孤独中往往显出生命的柔弱和无力感。八大山人的孤独却不同于此。他的孤独表现的是一种张力形式,传达的不是柔弱感,而是不可战胜的意志力。

为了突出孤而危的特点,八大很喜欢通过物象之间对比所形成的张力来表现。如江苏泰州市博物馆所藏的《秋花危石图轴》(图八),作于1699年。画的中部巨石当面,摇摇欲坠,山人以枯笔狂扫,将石头力压千钧的态势突出出来。而在巨石之下,以淡墨钩出一朵小花,一片微叶。巨石的张狂粗糙,小花的轻柔芊绵,构成了极大的反差。花儿不因有千钧重压而颤抖、萎缩、猥琐,而是从容地、自在地、无言地开着,绽放着自己的生命。危是外在的,宁定却是深层的,生命有生命的尊严,一朵小花也有存在的因缘,也是一个充满圆融的世界,外在的危是可以超越的,而生命的尊严是不可沉沦的。

八大的孤独中透出倔强,一种天子来了不低头的气度。在这一点上,他又有些类乎石涛。石涛善用墨,八大善用笔,八大的笔也常常裹着狂放,秃笔疾行,笔肚狂扫,笔根重按,快速地,奔放地,洒落着他的激情,他的笔致中裹孕着力感,也暗藏着机锋。心中无怯,笔下无疑。他常画孤零零的一条鱼,兀然地伸展着身躯,最出神的是鱼的眼睛,眼睛中透出坚定,没有一丝恍惚,冷视着这个世界,伸展着自己的性灵。

人的生命是偶然的,人是个脆弱而短暂的生命存在,如何在偶然的里程中追求必然的意义,在脆弱和短暂中追求永恒的价值,中国艺术哲学开出的妙方是“超越”。现实中无法伸展,就在体验中超越之,在体验中,消解有限与无限的判隔,克服当下和永恒的分离。八大深会这种哲学的妙义。

八大的孤独是超越中的孤独,就是将一个渺小的个体、短暂的生命放到无限的世界中,来追寻生命的价值意义。我们可由八大的“雪个”之号谈起。

八大于顺治五年(1648)剃度为僧,后从法于曹洞高僧弘敏,法名传綮,字刃庵,又号“雪个”。目前见到他最早的作品《传綮写生册》十五开(今藏台北故宫博物院,作于1659年)上就有“雪个”白文印,又有“雪衲”、“个衲”、“个字”等印。

在中后期的作品中,“雪”字罕见,而涉及“个”的印款则很多,如在他中后期的作品中至少有四种不同形状的“个山”朱文印,又有“个山”、“个山人”、“个”等款识,并有“个相如吃”等花押。关于雪个、个山之号,诸传记也有记载。邵长蘅《八大山人传》云:“八大山人……初为僧,号雪个。”陈鼎《八大山人传》说:“八大山人……自号为雪个。”这些记载与八大流传画迹是相合的。

八大有雪个、个山等字号,然而现今不少有关八大研究著作又说八大有雪个、个山、个山人、雪侗、雪筒、悃山、佃山人、筒山等名号。但从今所见八大作品看,其印章、款识、花押中的“个”,只作“爪”,从来没有“箇”、“個”的写法。在《个山小像》山人题识和诸位题跋中,言及个山之“个”,都作“个”,而不作“個”。八大的“个”有其特别的用意。

箇,《说文》:“竹枚也,从竹固声。”它是数量词。而个,是竹的象形字,它本是竹的本字。《释名》云:“竹日个。”个就是竹,后借为表示数量的词。山人的朋友临川县令胡亦堂《予家在滕阁,个山除夕诗中旬也,为拈韵如教》诗云:“汝是山中个,回思洞里幽。”他说八大是“山中个”――是山中的竹子,绝不是山里的一“個”。八大有弟子名万个,也取竹竿万个之意。

八大“雪个”之号,颇具深意:雪,是无限的天地;个,是一竹,一点,一个微小的存在,一粒如尘埃的生命。但这枝竹,是皑皑白雪中的一枝竹,白色天地中的一点绿,茫茫世界中的一个点。一点,一尘,一竹,是渺小的,渺小得使人难以发现,但当它融入皑皑白雪、茫茫天地、莽莽宇宙之中,便拥有了大,拥有了世界。

正如明张岱《湖心亭看雪》所描绘的,雪连下三日,世界一白。张岱与友人去西湖湖心亭看雪,在湖心亭中,但见得“天与云、与山、与水,上下一白,湖上影子,唯长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥、舟中人两三粒而已”。亭中的我惟是一点,这一点融入皑皑世界中,便是世界中的一个我,宇宙船中的一个我。

八大“雪个”之号中包含着生命超越的思考:一、相对于无限的宇宙而言,人是个微小的存在。二、当“小”融于“大”的世界中,便可提升性灵;三、“个”虽小,却是天地中的一个“个”,是一个充满圆足的生命。一花一世界,一草一天国,此即八大反复强调的一即一切,一切即一。

八大“雪个”之号与曹洞法系有关。八大老师弘敏是雪关智的法嗣。雪关和尚的《雪关歌》在禅门颇负盛名。雪关曾参博山元来,元来以其不悟而使其禁关六载,“忽一日作《雪关歌》。倩人写呈山,山为击节称善,令开关。说偈赠之曰:“始行大事六年雪,顿人圆明一片冰。今日幸亲无缝塔,掣开关锁万千层。”

《雪关歌》之意与雪个的含义颇有相合之处。八大以雪个为号,也有“雪关门下一只竹”的意思。由雪个之号中所透露出的一即一切的思想,在八大思想中根深蒂固。八大有《题荷花》诗道:“竹外茆斋橡下亭,半池莲叶半池菱。匡床曲几坐终日,万叠青山一老僧。”他是一位老僧,但却是万叠青山中的一老僧,茫茫天地中的一老僧,是宇宙船上的一个人。他在匡床曲几中终日闲坐,心灵汇入暝色的世界,汇入无限中。

八大名号中所包含的哲学智慧,并非硬性附加上去的。对此,八大有清晰的认知。1676年,八大密友蔡受跋《个山小像》道:

咦!个有个,而立于一二三四五之间也;个无个,而超于五四三二一之外也。个山,个山,形上形下,圜中一点。减余居士蔡受以供,个师已而为世人说法如是。

蔡受将八大的“个”放到宇宙中来审视。所谓“个有个,而立于一二三四五之间也”,此句说的是“有”。从“有”的角度看,人就是一“个”,一个有限的生命实在,一个在一二三四五――具体的世界中展现的存在,由“一”到“五”,即由无到有,而归于杂多,此为表现具体存在之语。所以,蔡受这里说“个”“立于”一二三四五之间,意思是立于茫茫的世界之间。“个无个,而超于五四三二―之外也”,说的是“无”。从“无”的角度看,人的心灵可以超越这有限实在,而同于无限的世界。即由万物的“有”归于“冤”,由“五”归于“一”。由杂多归于无的世界,所谓“超于五四三二一之外”。

在蔡受看来,个山,乃至“雪个”之号,关注的是有限和无限、现象和本体之间的关系。他说:“个山,个山,形上形下,圜中一点。由无到有的展现,是形下:由杂多的有到无的回归,则是形上。形而上者谓之道,形而下者谓之器。在道器、有无、形上形下之间,展现生命存在的意义。

这里的“圜中一点”来自于禅宗,其意思与“雪个”相似。雪是无,个是有;圜是无,一点是有。圜中,即圆相,此指虚无空阔的世界。“圜中一点”,茫茫世界中的一点,一点是有形的,是形下;圜中是无形的,是形上。有形但为无形造,有形的世界是道的体现。蔡受说:“个山,个山,形上,形下。”意味着“个山”反映了形上形下之间的关系。如何反映?揣摩蔡受的观点,他当是认为,个是山中之个,是世界之个,个是有限的,山是无限的。这正如“圜中一点”。人在世界中,就是“圜中之一点”。

蔡受的观点可能并不完全符合八大个山之名的意义,因为八大强调的是一点融入世界,他否定有形上形下、现象本体之别,这是禅宗的思想。

而蔡受强调的是一点体现抽象的道,其观点接近于理学的“理一万殊”说。不过,蔡受从人作为世界中一个独立存在的角度去解读八大“个山”、“雪个”之名,接触到其核心内容。

蔡受曾谈到八大为朋友所作的一幅画:“雪师为徂徕叶子作扇画:巨月一轮,月心兰一朵,其月角作梅花。题诗云:“西江秋正月轮弧,永夜焚香太极图。梦到云深又无极,如何相伴有情夫。”八大画的是月、梅等,却从太极、无极中着意,所循是传统画学中太极梅花的思路。宋理学家周敦颐《太极图 易说》云:“自无极而为太极,太极动而生阳,动极而静;静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两极立焉。”周氏以“无极而太极”为万物之源,这个“无极而太极”,就是一圆。朱熹云:“○者,无极而太极也。”宋代以来,很多画家从无极太极角度来谈梅的象征意义。在八大看来,他画的是梅花,是世界的―个点,在这点中可见―个“圆”(太极)。八大涛云:“大禅―粒粟,可吸四獬(海)水。”一即是一切,所谓恒河沙数,一尘观之;浩瀚大海,一沤见之。他在《河上花图》中也说:“实相无相一粒莲花子”,一粒莲花子就是一个世界,所谓“世界莲花里”,就是这个意思。

八大山人作为在逆境中生存的艺术家,刚成年时,明代就灭亡了,从此这位王孙便过着漂泊天涯的生活,从遁迹古佛到寄人篱下,再到晚年流落南昌街头,寄居于破庙败庵之中,一直忍受着没有“家”的痛楚。孤独,是他悲惨人生经历的鲜活体验,也是他回归生命家网的深长呼喊。

八大绘画中的孤独思想呈现,与他的生活遭际密切相关。但从总体上说,八大山人不是通过孤独来强调自己可怜的生活遭际,那种将八大的孤独限于他一己感伤方面的解读,等于否定八大艺术的独特价值。八大是将个人的生命体验上升到作为类存在物人的生命思考,上升为人的生命尊严、生命张力、生命价值和意义的思考。他的艺术之所以至今还能触动人的生命隐微,就说明其中包含着普遍性的价值思想。

八大山人冷眼看世界,独立不羁,磊磊然不与世俗同列,而且天姿高朗,脱然世表,他的画也时有目空宇宙之志,充溢着强烈的超越意识。但是,我们也必须看到,八大艺术中的孤独,不是用来证明自己鹤立鸡群、高于群类的独大情怀,历史上对他名号“八大山人”是“四方四隅,唯我独大”的解释,就属于这类误解,而至今学界也不乏以“孤傲”来解八大者。

其实,八大艺术中的孤独不是自大,八大不是以孤独中表达傲慢,而是要在孤独中回归诸法平等的境界,八大所崇尚的孤独是一种撕去一切附着的孤独,是还归赤条条来去无牵挂的生命清明的孤独。

《渴笔山水册》之一

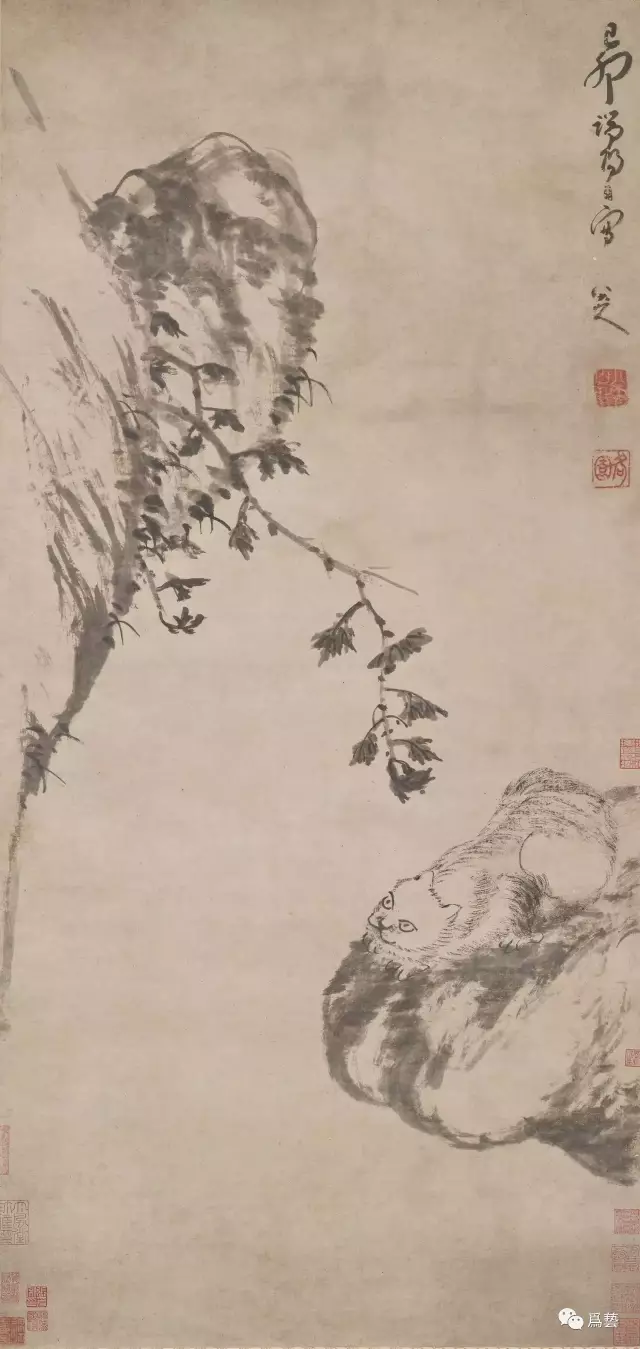

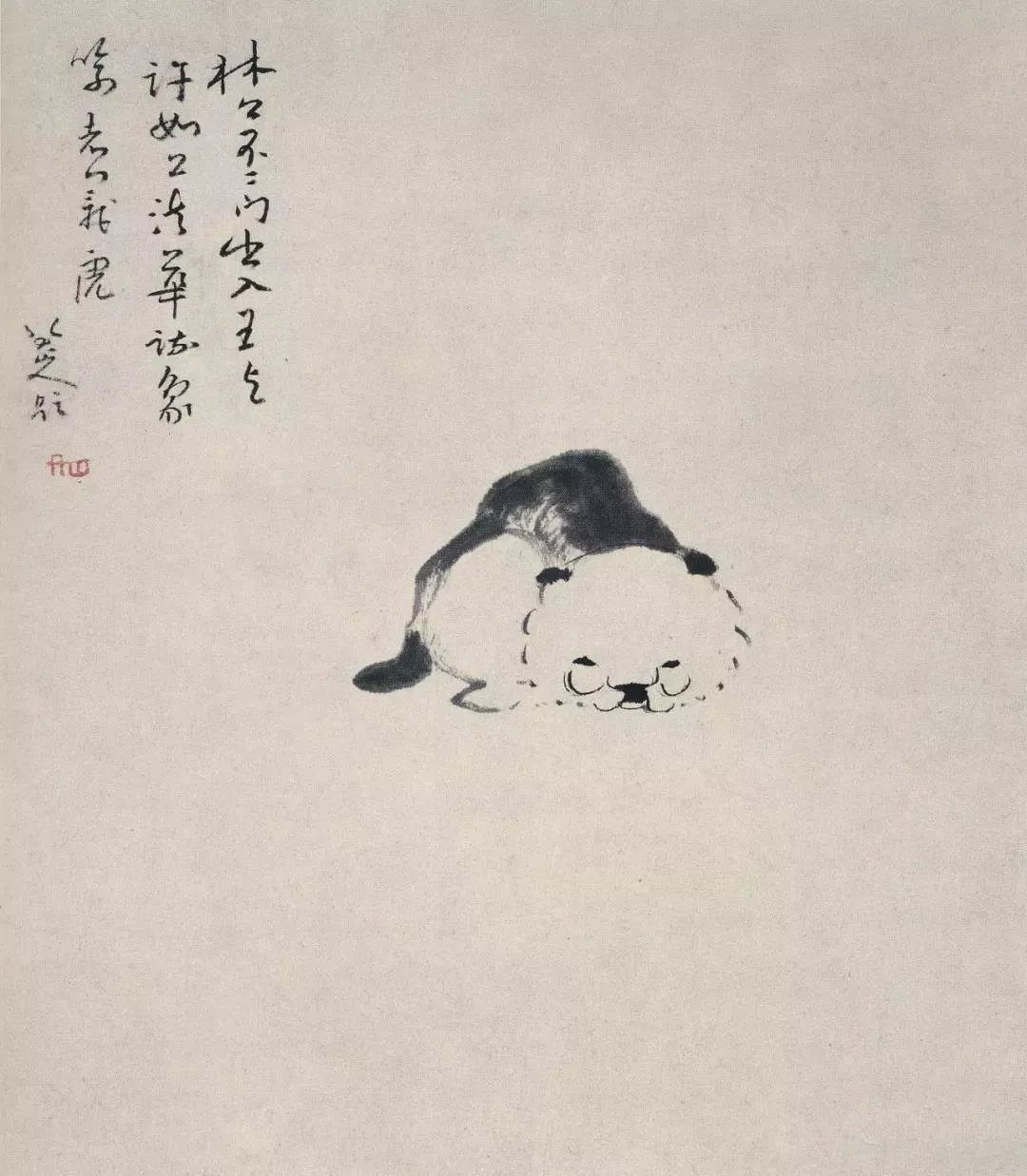

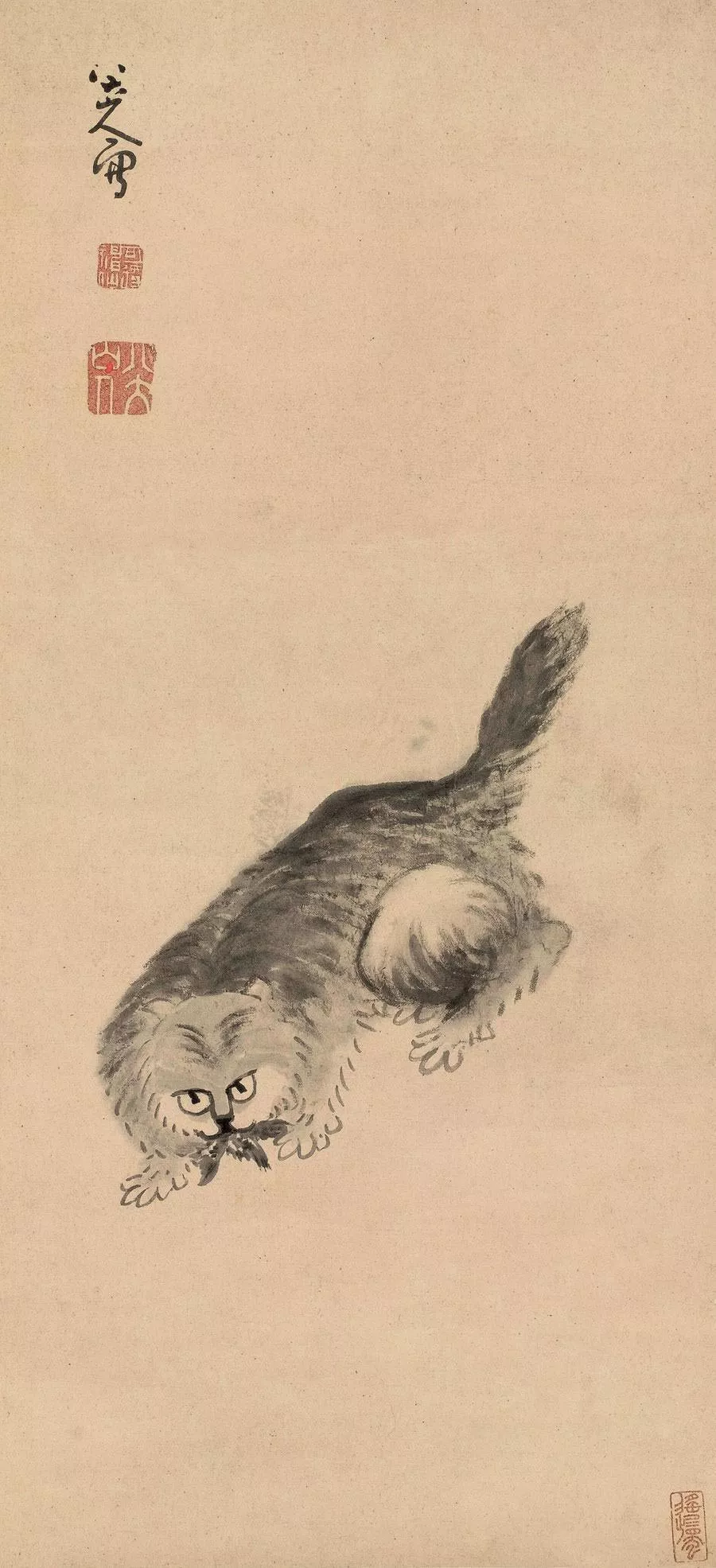

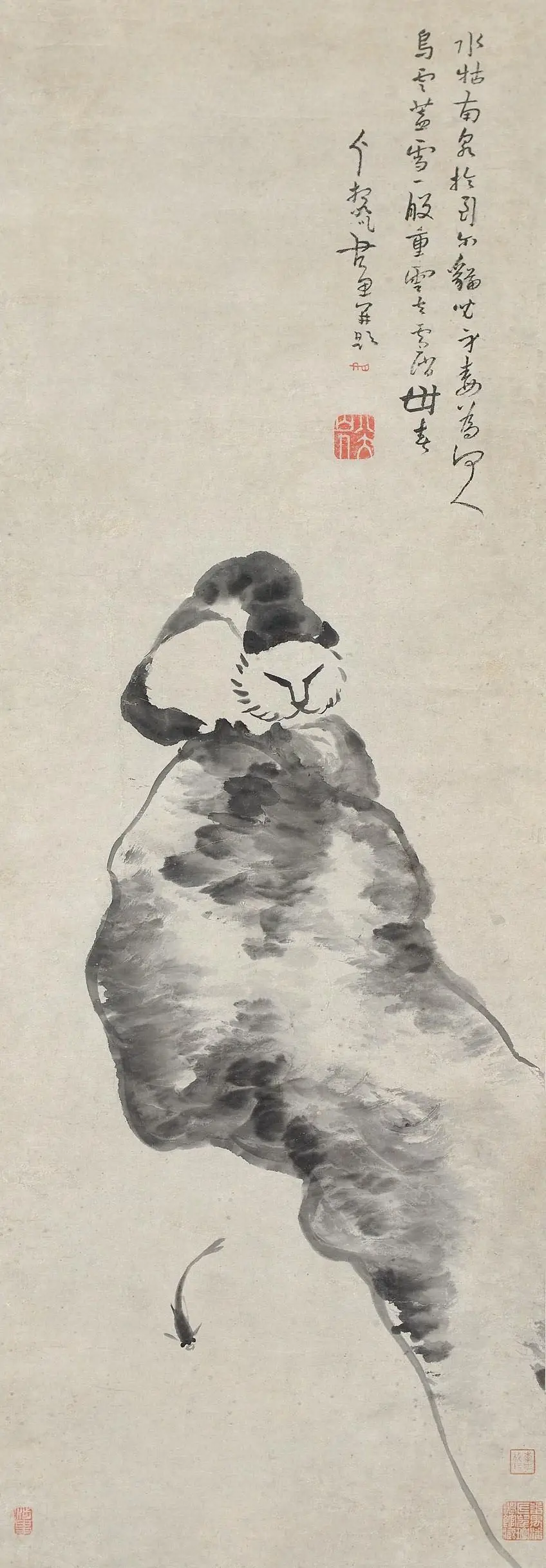

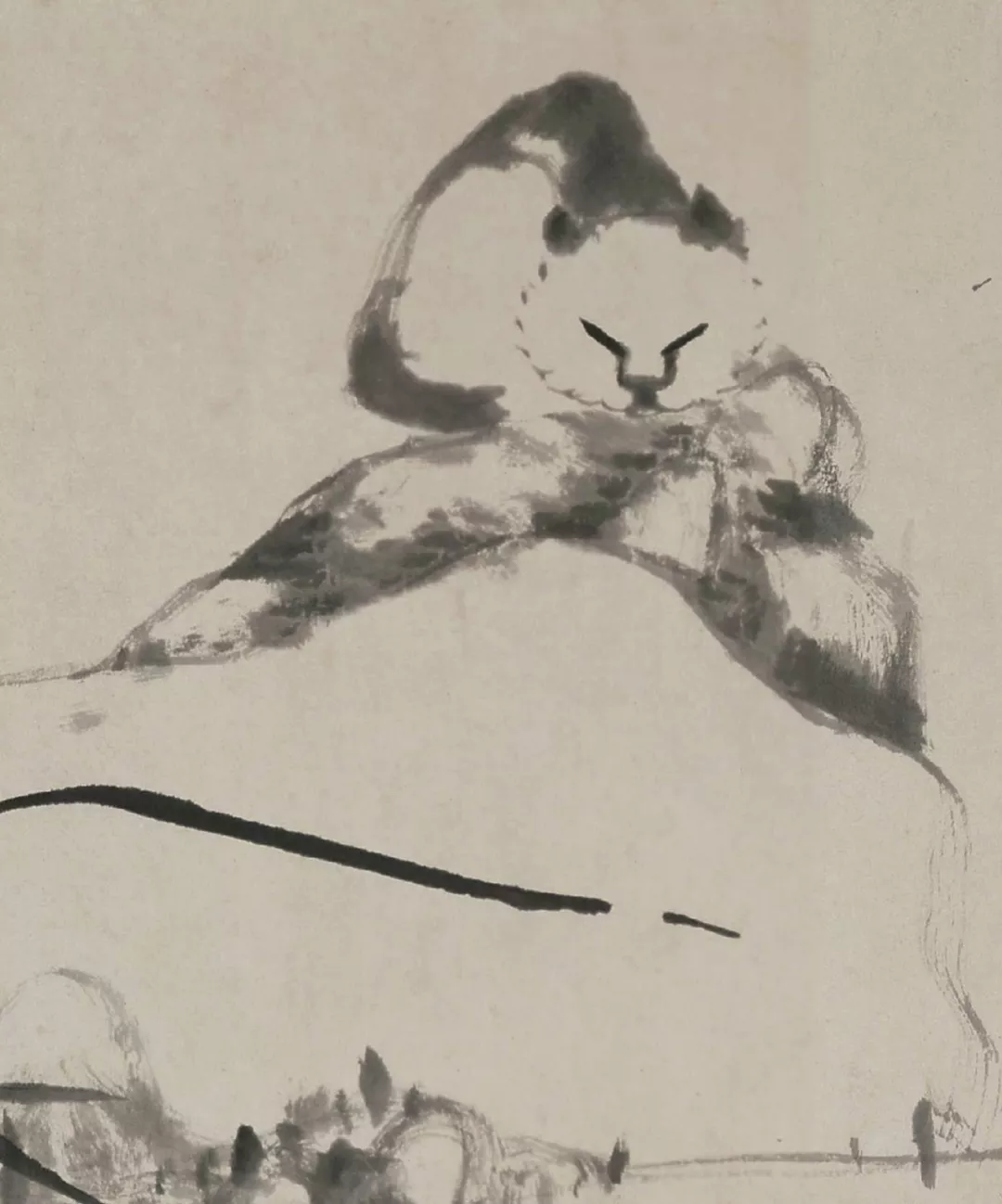

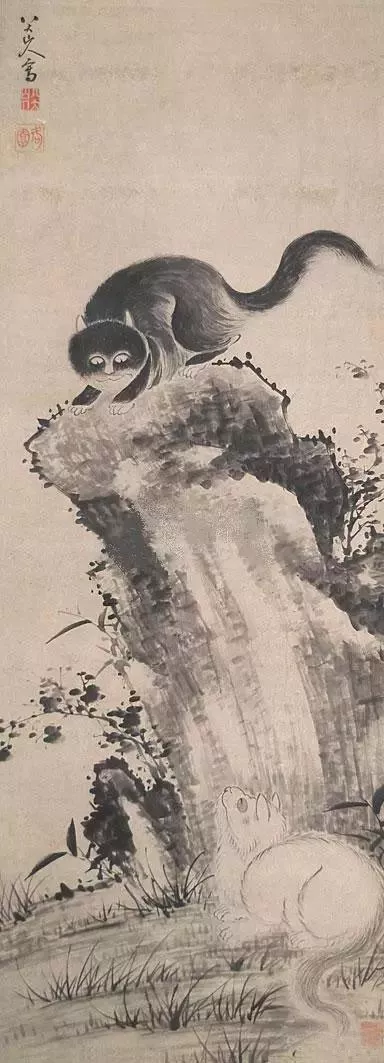

《猫》

《杂画册》之猫1684年 北京故宫博物院藏

《耄耋图》

《猫石图》

《猫石图》

《猫石花卉图》局部

八大山人 蜷猫图

八大山人《猫石图》

八大山人《耄耋图》

八大山人《猫》

八大山人 卧猫

八大山人 猫石图

朱耷,牛石慧 猫雀树石

八大山人《蕉荫猫石图》

八大山人《耄耋图》

八大山人 猫