拙中见巧、浑然天成——中国封泥艺术

封泥,作为古代一种独特的封印形式,有着深厚的历史渊源。它起源于春秋战国时期,当时随着社会经济的发展和文书往来的增多,为了保证信件、货物等的保密性和安全性,封泥应运而生。在秦汉时期,封泥达到了鼎盛。这一时期,中央集权高度集中,官方文书的传递和管理极为严格,封泥被广泛应用于官方的政令、书信以及各类物资的封存。黏土经过简单的加工后被用于封印,在岁月的沉淀下,它保留着泥土原本的粗糙与质朴。与现代光滑、精致的艺术材料相比,封泥的材质更能让人感受到一种来自古老时代的气息。(文末附:封泥高清印面、拓片)

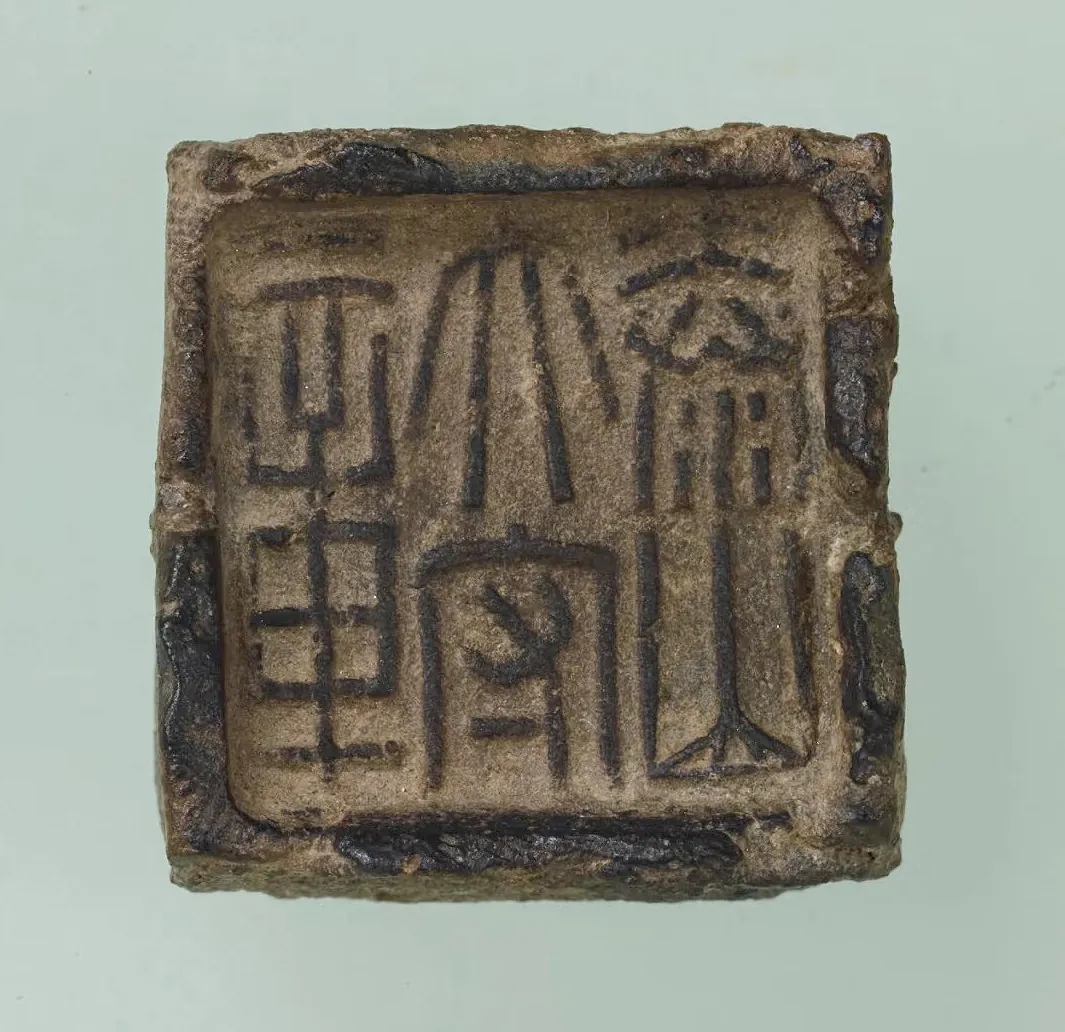

封泥的制作有着独特的工艺。首先,需要准备好质地细腻的黏土,这种黏土要具有一定的黏性和可塑性。然后,将需要封存的物品或文书用绳子捆绑好,在绳结处放置一块黏土。接着,使用印章在黏土上用力按压,使印文清晰地留在封泥上。最后,待封泥自然干燥或者经过简单的烘烤,使其硬化定型。在这个过程中,印章的质量和印文的设计对封泥艺术有着至关重要的影响。印章的材质多样,有铜、玉、石等,不同材质的印章在按压封泥时会产生不同的效果。而印文的设计则体现了当时的书法艺术和审美观念,从古朴的篆书到后来逐渐演变的隶书印文,都反映了不同时期的文字风格。

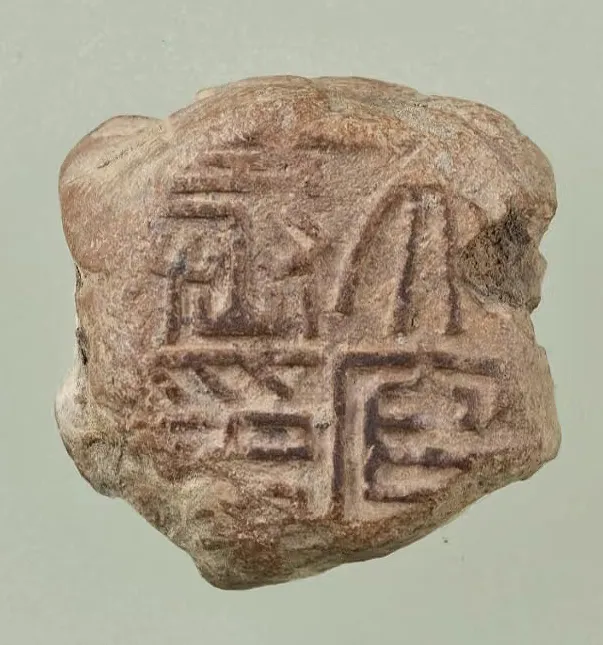

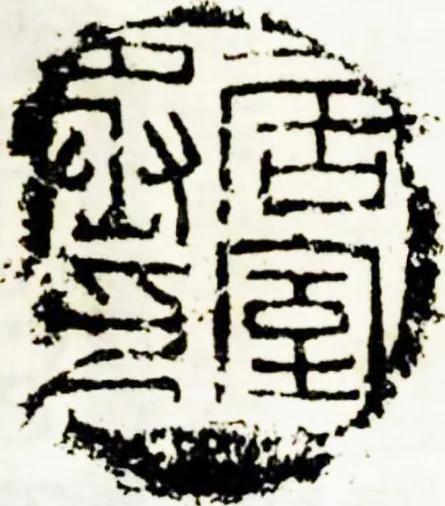

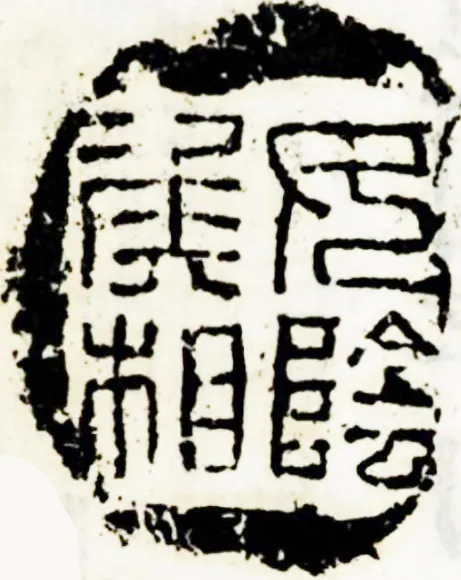

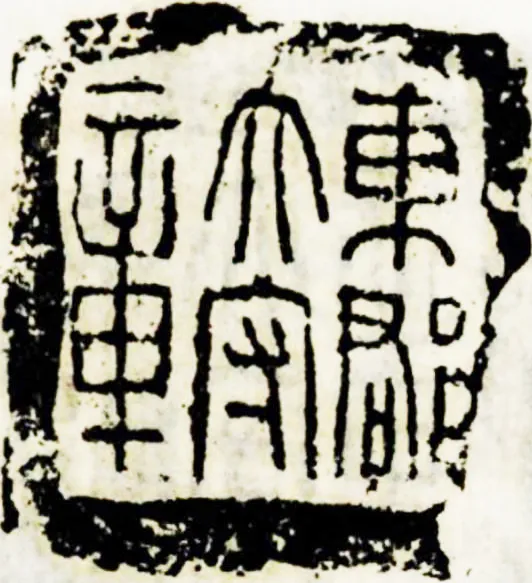

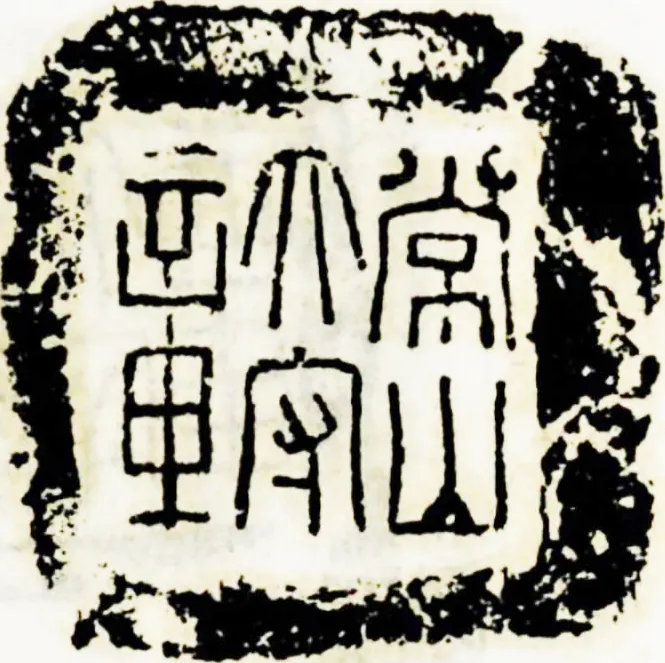

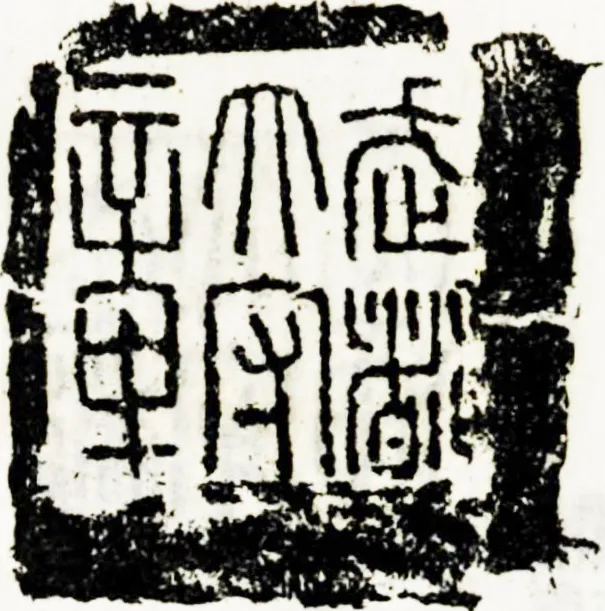

封泥上的印文具有一种特殊的变形之美。由于在封印过程中,印章按压在柔软的黏土上,会产生挤压和变形。这种变形并非是杂乱无章的,而是在一定的规律下形成了独特的艺术效果。例如,笔画的粗细会发生变化,原本在印章上较为规整的线条,在封泥上可能会出现一端粗一端细的情况,这使得印文更具动态感。印文的布局也因为变形而有了新的视觉效果。在有限的封泥空间内,印文的疏密关系被重新塑造。一些笔画可能会因为挤压而更加紧凑,而另一些则可能会被拉长,形成一种独特的疏密对比,增强了印文的节奏感。

封泥上的线条由于是在泥质材料上钤盖而成,与在石材等材料上直接雕刻有所不同。封泥的线条往往具有一种古朴、厚重的质感,线条的边缘不是那么清晰锐利,而是带有一种朦胧的韵味。这种线条质感为篆刻艺术带来了新的审美标准。篆刻家们通过模仿封泥的线条效果,采用特殊的刀法和技巧,如冲刀与切刀的结合,以及对线条边缘的适当残破处理,来营造出古朴厚重的线条效果,使作品更具历史感和文化内涵。同时,封泥上的线条具有很强的立体感,这是因为钤盖时印章对泥的压力使得线条呈现出高低起伏的状态。在篆刻艺术中,这种立体感的线条表现成为了一种追求的目标。篆刻家们通过调整刀法的角度和力度,在印面上刻出具有立体感的线条,使线条看起来像是凸起于印面之上,增强了作品的视觉冲击力。

封泥艺术对当篆刻艺术的发展产生了较大的影响。首先,封泥的不规则形状促使篆刻艺术在布局上更加注重自然的错落感。在封泥中,由于泥块的形状限制,印章文字往往不能像在平整的印面上那样规整排列。这种自然的限制使得文字之间的疏密关系更加灵动,篆刻家们从封泥中得到启发,在创作篆刻作品时,不再局限于传统的对称、规整布局,而是开始尝试让文字根据印面的空间和整体的艺术感觉进行自然的错落排列。例如,一些字可能会被拉长或压扁,字与字之间的间距也会有大有小,从而营造出一种独特的节奏感。

其次,封泥的边栏是其独特的艺术元素。封泥在钤盖过程中,由于泥的挤压和印章边缘的作用,边栏会呈现出宽窄不一、虚实相生的效果。这一特点被引入到篆刻艺术中,篆刻家们开始重视边栏的设计。他们不再将边栏仅仅视为印面的边界,而是将其作为整体布局的一部分。在创作中,会有意地通过刀法来营造边栏的虚实变化,如在某些地方刻出残破感,使边栏与印文相互呼应,增强作品的整体艺术效果。

最后,封泥由于在使用和保存过程中不可避免地会出现一些残缺,而这些残缺反而增加了它的艺术魅力。这种残缺之美被引入到篆刻艺术的审美观念中。篆刻家们开始认识到,适当的残缺可以使作品更具韵味。在创作中,他们会有意地在印文或边栏处制造一些残破的效果,如通过敲击印面、磨损线条等方式,使作品呈现出一种历经岁月沧桑的感觉,打破了传统审美中对完美无缺的过度追求。

封泥所蕴含的古老文化气息和独特的艺术风格,为篆刻艺术带来了古雅之美的审美追求。封泥的存在见证了古代社会的文书传递和印章使用制度,它所承载的历史文化价值使得以封泥为灵感的篆刻作品充满了古雅的韵味。为篆刻艺术的发展注入了新的活力,成为了篆刻艺术不断发展创新的重要源泉。当我们触摸封泥时,仿佛能触摸到历史的脉络,那微微的颗粒感和不平整的表面,正是它历经沧桑的见证。

高清封泥、拓片