北魏《魏故著作郎韩显宗墓志》

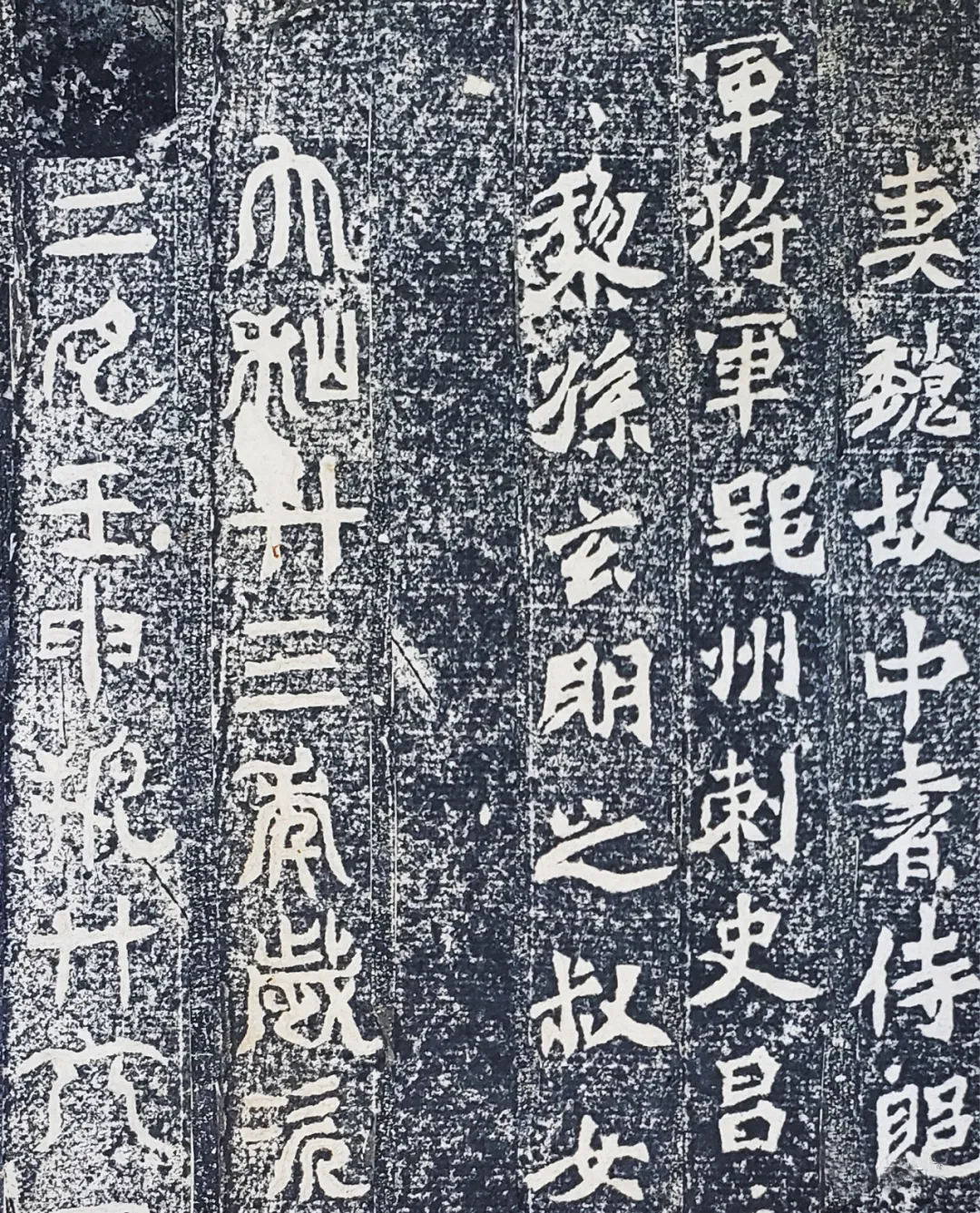

显宗墓志,全称《魏故著作郎韩显宗墓志》,刊刻于北魏延昌三年(公元514年)。韩氏字茂亲,昌黎棘城人。冠军将军齐州刺史假魏昌侯韩麒麟是其父亲,算的是出身贵胄,《魏书》中可以查到其传记。太和初年举秀才,对策甲科,除著作佐郎,寻兼中书侍郎、本州中正。迁右军府长史、征虏将军、统军。进镇南、广阳王嘉谘议参军。寻忤旨,以白衣守职。太和二十三年卒。景明初,追赠章武男。有《冯氏燕志》十卷、《孝友传》十卷、《集》十卷。

《旧唐志》诸别集中有《韩宗集》,唐中宗名为李显,唐人避“显”字,故此处作“韩宗”,《新唐书》亦延用了“韩宗”的叫法。《隋志》成书于唐初,故不避讳。南宋的《通志•艺文略》作《韩显宗集》。

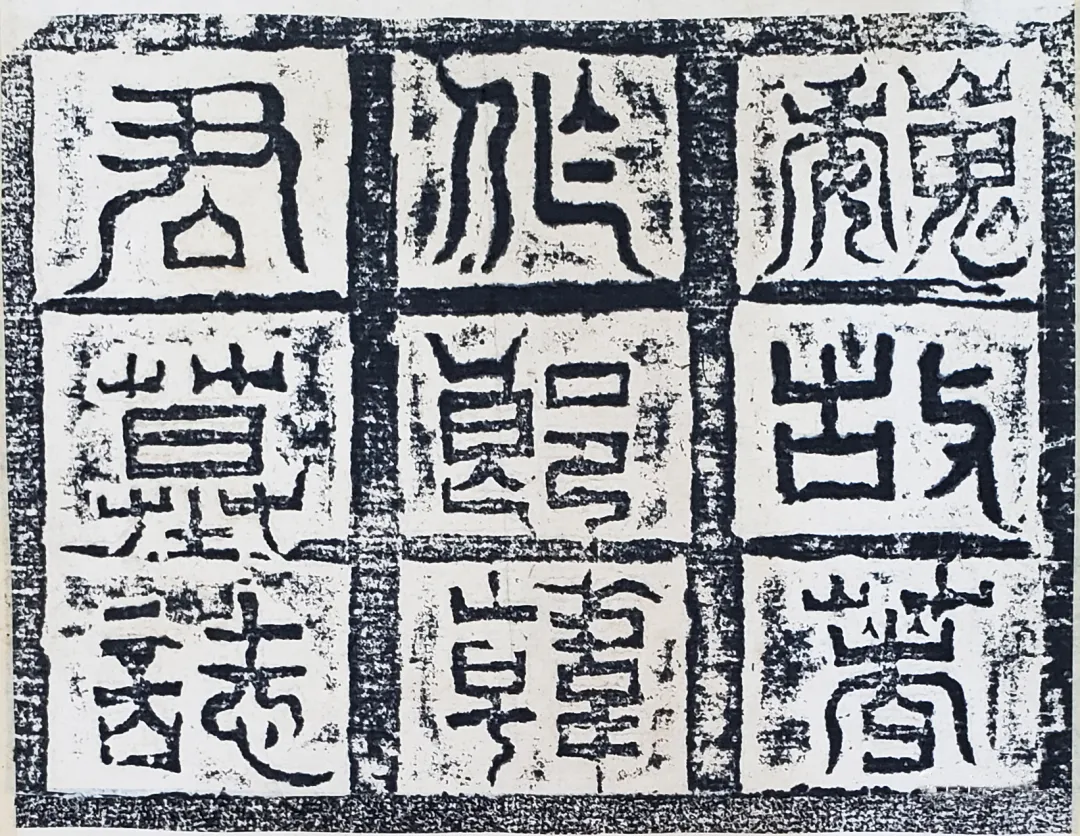

志石于清同治年间(又有说系光绪十六年)在洛阳城西北水口村出土,先后归宋殿超、陈传薪、朱寿镛诸人。碑额篆书三行,行三字。志文为正书,计十八行,满行二十四字,末行纪年为篆书。初拓本碑额左侧未刻杜梦麟跋,其次跋文清晰,稍后则漫漶,最后跋文被磨去,有轻微磨痕可见。近拓本字画稍肥。著录于范寿铭《循园金石文字跋尾》、郭玉堂《洛阳出土古石刻时地记》、吴鼎昌《慕汲轩志石文录续编》等书中,顾燮光金佳石好楼有整纸原大印本行世。

北魏《魏故著作郎韩显宗墓志》局部

墓志是中国古代丧葬制度持续发展的产物,有固定的形制和专门的文体,主要记述死者姓名、卒年和生平事迹。墓志滥觞于秦汉之际,发展于魏晋,完善于北魏,兴盛于唐,延续至明清,经历了由砖造墓志到石刻墓志,由碑形墓志到方形墓志的发展历程。

墓志始于秦汉,发现最早的有秦劳役墓瓦志和东汉刑徒砖志。秦汉之时,墓志少见亦全无系统。三国时期,魏王曹操提倡俭朴、薄葬,禁止树碑为个人立传,一般的士大夫阶层遂将死者的生平及歌颂文辞镌刻于一较小的石面上,此石置棺内随葬,后经出土,称为墓志。有的文辞用韵语结尾的称"铭",也称"墓志铭"。墓志的书法往往能体现当时的书法水平,具有很高的艺术价值。----《古代碑帖鉴赏》费声骞。

墓志是坟墓内或坟墓上的碑文,分"志"和"铭",一般为记述死者生平或悼念性的文字。埋葬死者时,刻在石上,埋于坟前。一般由志和铭两部分组成。志多用散文撰写,叙述死者的姓名、籍贯、生平事略;铭则用韵文概括全篇,赞扬死者的功业成就,表示悼念和安慰。但也有只有志或只有铭的。可以是自己生前写的(偶尔),也可以是别人写的(大多)。主要是对死者一生的评价。

墓志铭在写作上的要求是叙事概要,语言温和,文字简约。撰写墓志铭,有两大特点不可忽视,一是概括性,二是独创性。墓志铭因受墓碑空间的限制,篇幅不能冗长,再说简洁明了的文字,也便于读者阅读与记忆.因此,不论用什么文章样式来撰写墓志铭,均要求作者有很强的概括力。汉朝大将韩信的墓联为:"生死一知已;存亡两妇人。"寥寥十个字,高度概括出韩信一生的重大经历。(节选自《应用写作》月刊1996年第6期《墓志铭写作摭谈》)

喜欢 请点 在看 分享朋友圈 也是一种 赞赏

The more we share , The more we have