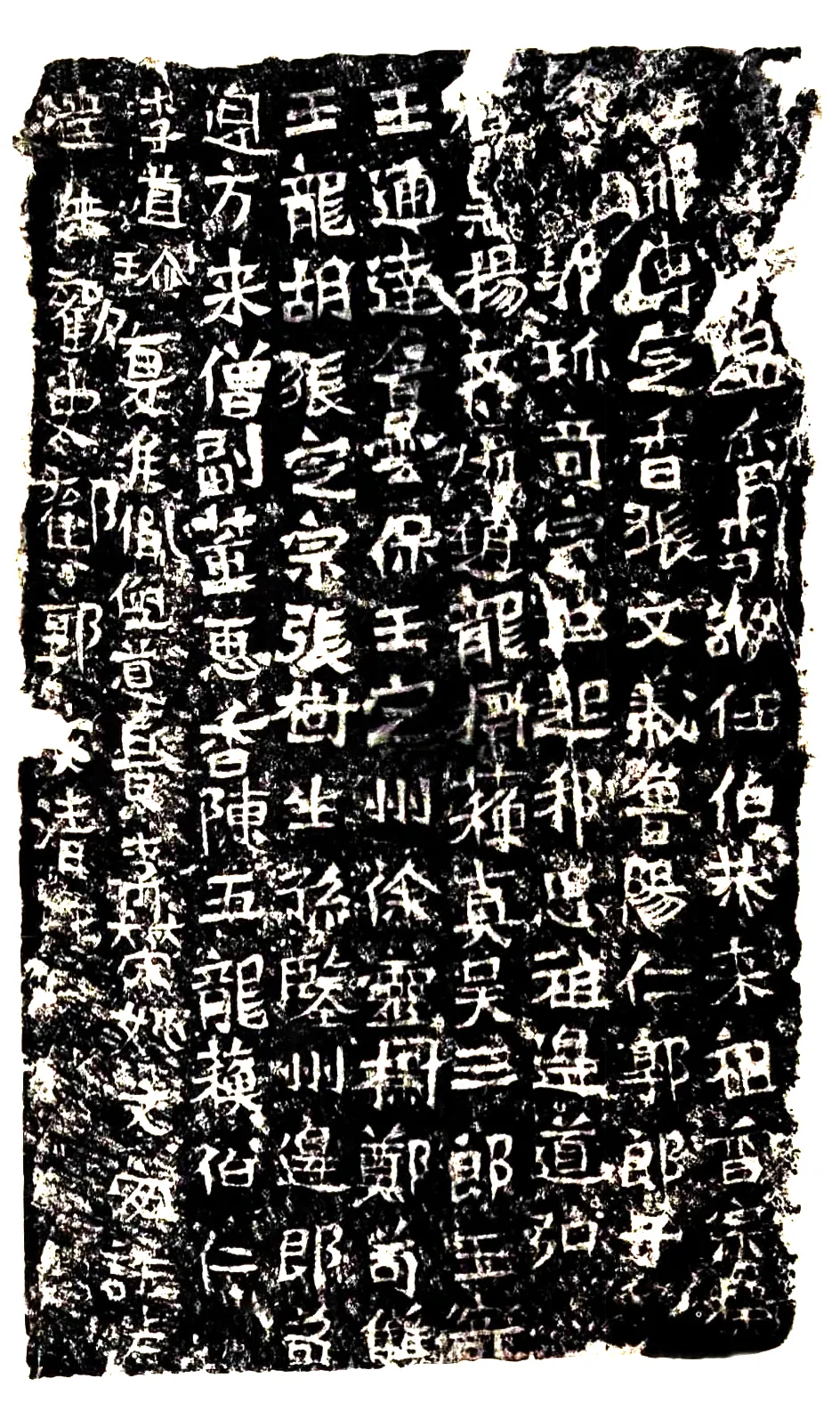

北魏《张文义造像记》

清心寡欲,字生精神,是亦诚中形外之一证。

清心寡欲,字生精神,是亦诚中形外之一证。

北魏张文义造像记

龙门二十品,是指选自龙门石窟中北魏时期的二十方造像题记,该称号始自清代。 其中有十九品在古阳洞,仅有一品在位于老龙洞外的第660窟(慈香窑)。这些造像记中的功德主多是北魏的王公贵族、高级官吏和有道高僧。他们为孝文帝歌功颂德或为祈福禳灾而开龛造像。他们的名字多在史书上有所记载。这些造像记中往往涉及当年的史实,因此,龙门二十品不但是北魏时期书法艺术的精华之作、魏碑书法的代表作,也是具有研究价值的史料。

龙门二十品,是指选自龙门石窟中北魏时期的二十方造像题记,该称号始自清代。 其中有十九品在古阳洞,仅有一品在位于老龙洞外的第660窟(慈香窑)。这些造像记中的功德主多是北魏的王公贵族、高级官吏和有道高僧。他们为孝文帝歌功颂德或为祈福禳灾而开龛造像。他们的名字多在史书上有所记载。这些造像记中往往涉及当年的史实,因此,龙门二十品不但是北魏时期书法艺术的精华之作、魏碑书法的代表作,也是具有研究价值的史料。

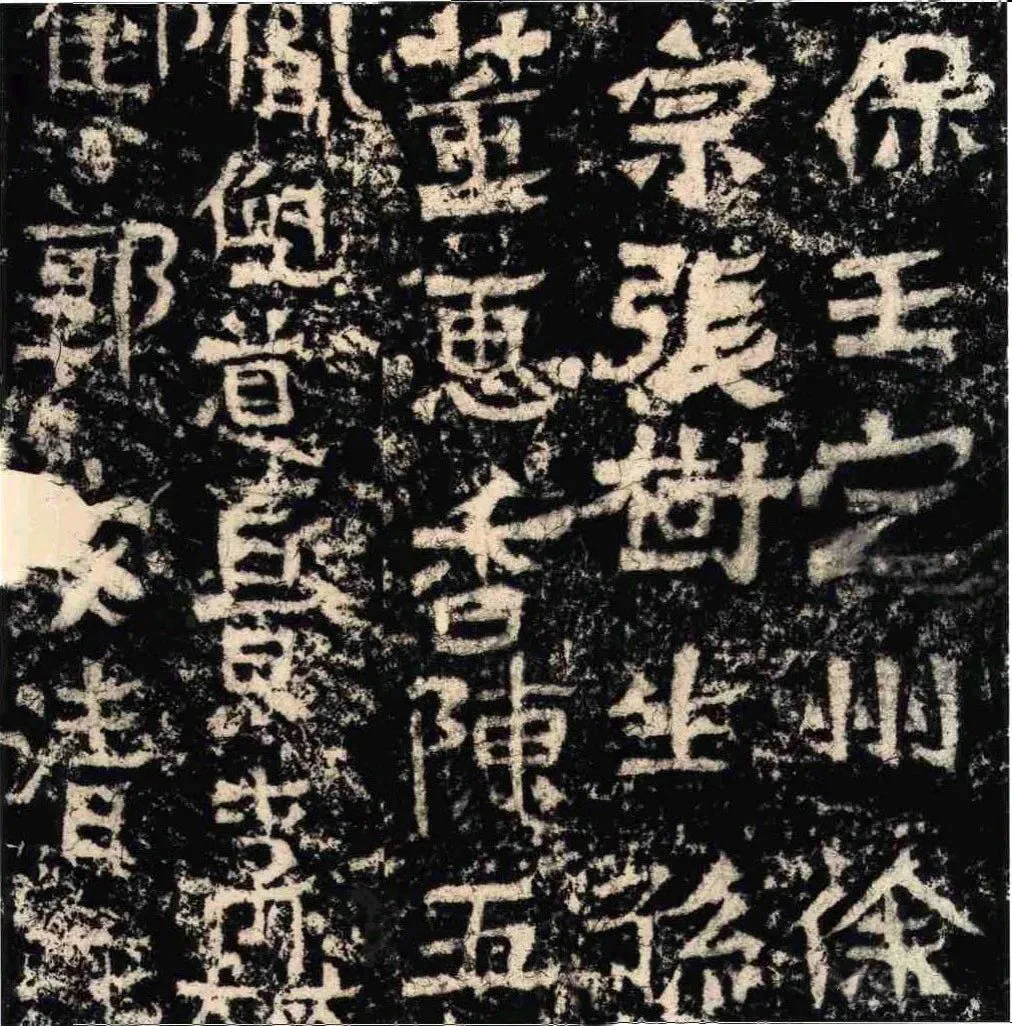

《龙门二十品》造像记是典型的“魏碑体”,从笔势上看,入笔露锋,横画的书写先竖向下方按再横向右上方运行。平其凡先生认为,之所以出现这种“欲横先竖,欲竖先横”的现象,归根结底是由于人们右手执笔书写的缘故。右手执笔,最佳的线条是从上到下,从左至右的直线和呈“S”型的曲线,将这种最适宜右手执笔书写的“S”型曲线压缩到一定程度,就会出现“欲横先竖,欲竖先横”的笔形。在造像记中随处可见方头方尾、呈平行四边形的横画,这应该是受当时刊刻工具的影响。

另外,龙门造像题记中,经常出现横画向右上方明显的欹斜,且波磔明显,带有明显的隶意,表现为收笔时按笔并上挑出锋,在“二十品”造像题记中的“点”画大多呈三角形,这是受刻刀影响的缘故。刀在石上运行较为迟钝、生涩,不如笔在纸上运行流畅、快捷,同时,由于受隶书的影响,魏碑点画有向上挑的波脚;还有些点画为横的写法,把并列的点画横向连为一体。魏碑中长撇的典型特征是头部下笔处斜刻一笔,大约呈45度角,尾部较粗,收尾时末梢微微上扬或沿水平方向运行。捺画多有波磔,微露锋或不露锋,保留隶意。有的捺画下端水平如直线,完全是刀刻的工艺效果,如《始平公造像记》、《魏灵造像记》中的大部分捺笔方正峻厉,如刀刻一般,更显得锋芒毕露,雄健非凡。

折画的典型特点是右折笔的外轮廓呈三角形,外方内圆。还有的方折笔表现为斜刻刀法,突出右折笔,如《马振拜造像记》、《元祥造像记》、《高太妃造像记》等方圆皆备;《候太妃造像记》已近乎楷书,圆笔占主导地位。而《慈香造像记》中有圆转一路的折笔,用笔趋向行书,圆笔变得俊爽。竖画多表现为起笔处为方形,收笔处为左边缺失或右边缺失。提笔在魏书中表现比较突然,明显不同于其它楷书中的提画,“横”的笔意尽失,来得比较直接。这种方法缩短了运笔时间,增加了点画之间的呼应。勾笔也是楷书特有的笔形。甲骨文、金文中均无勾笔,隶书中只有“长弯勾”,到楷体中才出现了真正的“硬勾”,魏碑中的“勾”已与今天楷书的勾形无别。

墓志是中国古代丧葬制度持续发展的产物,有固定的形制和专门的文体,主要记述死者姓名、卒年和生平事迹。墓志滥觞于秦汉之际,发展于魏晋,完善于北魏,兴盛于唐,延续至明清,经历了由砖造墓志到石刻墓志,由碑形墓志到方形墓志的发展历程。

墓志始于秦汉,发现最早的有秦劳役墓瓦志和东汉刑徒砖志。秦汉之时,墓志少见亦全无系统。三国时期,魏王曹操提倡俭朴、薄葬,禁止树碑为个人立传,一般的士大夫阶层遂将死者的生平及歌颂文辞镌刻于一较小的石面上,此石置棺内随葬,后经出土,称为墓志。有的文辞用韵语结尾的称"铭",也称"墓志铭"。墓志的书法往往能体现当时的书法水平,具有很高的艺术价值。----《古代碑帖鉴赏》费声骞。

造像又作造象。古时为生人、亡人或己身祈福,多有于僧寺或崖壁间镌石成佛像,亦有以金属铸造佛像者,称之为造像。以石刻者,今存有北魏时龙门造像及云冈石窟造像等;以铜等金属铸造者,如陶斋吉金录所载宋韩谦造像及北魏徐常乐造像等。造像功德经并谓造像与写经、造寺、造塔等,同具种种功德。

大体在东汉时期佛教传入中国之后。魏晋以来,在北方盛行的石窟造像的影响下,小型可移动的石造像也趋于流行。它们的风格特征与同时代的石窟造像和金铜佛像基本一致,可用石窟造像和金铜佛像作参照。如北魏早期,佛像的头部出现水波纹发譬,多是身着广袖通肩大衣,其中年代较早的纹摺稀疏,线条较硬;稍晚的则纹摺密而柔软。许多伪刻的石造像,很难与相应的时代风格特征相符。