十件金文精品

除了十大金文名作之外,请DeepSeek再推荐几件金文精品,要求涵盖商、西周、东周(春秋、战国)及秦汉时期,兼顾历史价值、艺术特色与代表性。DS又推荐了以下十件金文精品。

1、《四祀邲其卣》

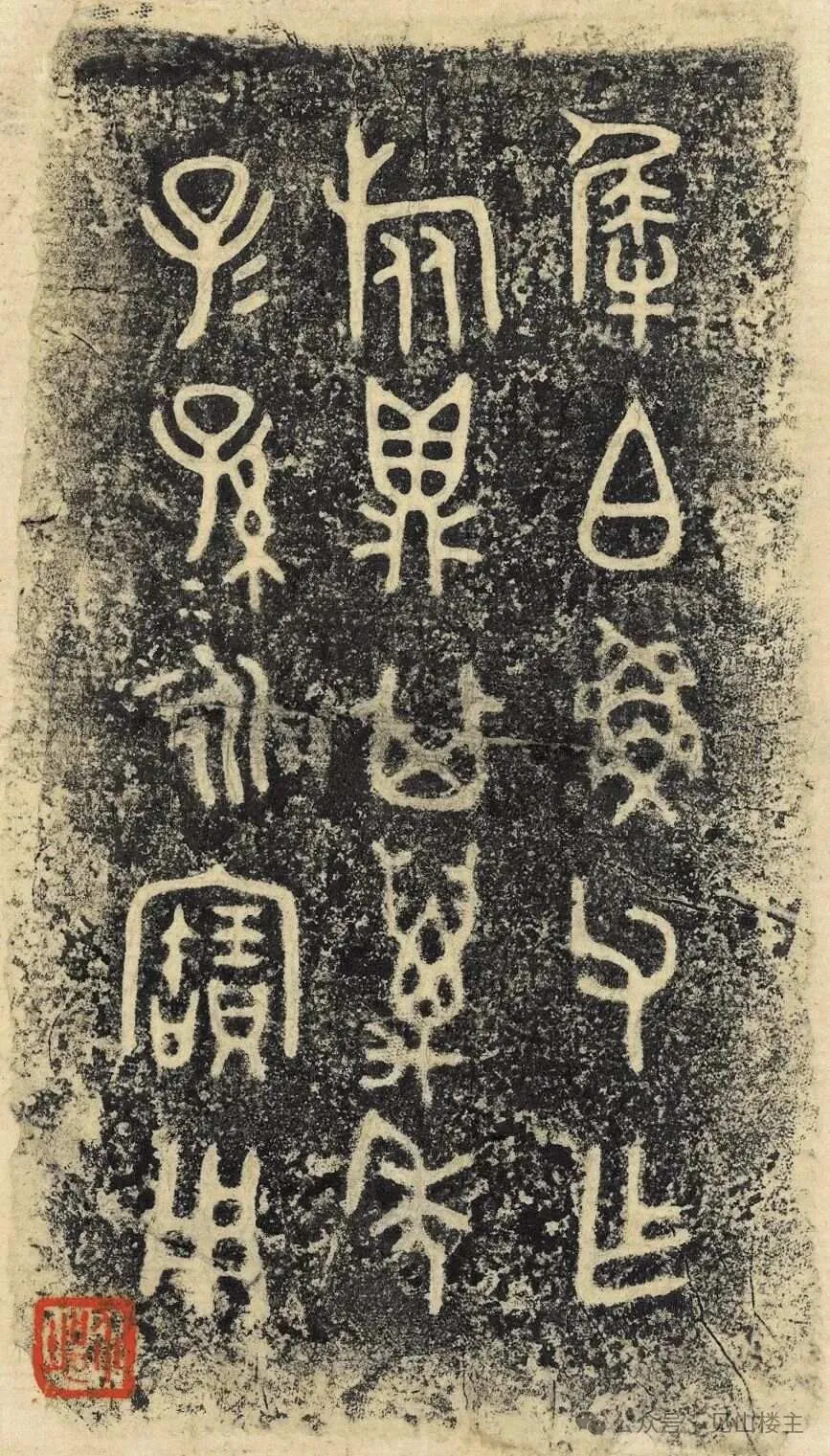

四祀邲其卣(sì sìbì qí yǒu),商代晚期的青铜器,出土于河南省安阳小屯殷墟。该器物通高34.5厘米,宽19.3厘米,口径8.8厘米,重4.2公斤。现藏:北京故宫博物院。

四祀邲其卣器盖内底各有相同铭文4字,圈足外底有铭文8行42字,共计46个字。铭文揭示了丰富的历史信息,涉及商王帝乙、帝辛及其一系列祭祀和赏赐活动。铭文中的“文武帝乙”指的是商王帝乙,即帝辛(商纣王)的父亲。这些信息为研究商代社会历史文化提供了珍贵的文字资料。

图2~4:四祀邲其卣盖内、盖底和圈足外底铭文

2、《小臣俞尊》铭文(商代金文)

小臣俞尊,又名小臣艅尊、小臣艅犀尊、艅尊等。据传清道光年间(或说咸丰年间)出土于山东省寿张县梁山下,同出共七件。习称“梁山七器”。尊长37厘米,高23.2厘米。尊整体作犀牛形状,腹部呈圆球形,腹内空,为容器,上方有圆口,从口部看应有盖子,现已无。腹下带四条粗壮短蹄足,蹄为三趾,头部前伸,两眼圆睁,大嘴微张,鼻的上部竖立一尖状角,额上也有一角,两只大耳朵竖在头的两侧。器物表面无纹饰,尊为出土器物,有斑驳的铜锈覆盖。现藏美国旧金山亚洲艺术博物馆。

图5:小臣俞尊

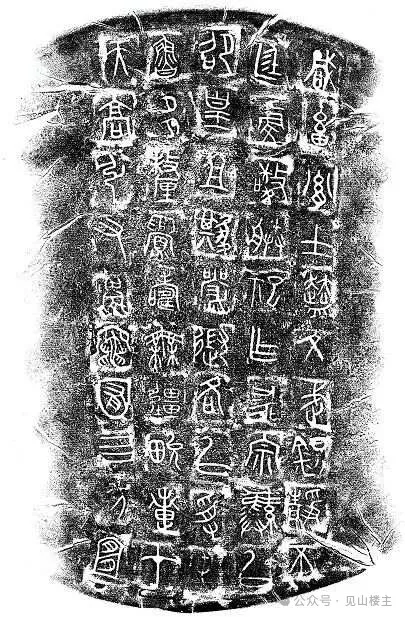

小臣俞尊铭文共4行27字,内容为:“丁巳,王省夔京,王赐小臣俞夔贝,唯王来征夷方,唯王十祀又五肜日。”铭文大意是在丁巳这一天,商王前往夔京巡视,并将在此地征收的贝赏赐给了名为“俞”的小臣。这件事发生在商王帝乙十五年,正值准备征讨人方的肜祭日。

图6:小臣俞尊铭文拓片

铭文反映的内容主要有两方面:一是商王的巡行和赏赐活动,二是商王准备征讨方国的军事行动。这些内容为我们研究商代的历史、文化、政治制度以及军事活动提供了重要线索。

小臣俞尊的铭文笔画圆润肥厚,装饰性强,用笔遒劲强健。结字凝练稳重,富有韵味,整体风格端庄而不失灵动。这些特点体现了商代中晚期金文书法的典型样式。铭文的布局和排列也显得规整有序,易于辨识。

犀伯鱼父鼎, 西周中期青铜器,高36.5cm;直径34cm。此件犀伯鱼父鼎为陈介祺旧藏,自晚清至民国,陈介祺、徐同柏、吴式芬、吴大澄、盛昱、刘心源、邹安、刘体智、罗振玉等知名金石学家的著作皆有该器的铭文著录。

此鼎平唇口沿,沿上立耳微微外撇,器壁倾斜,腹部垂鼓,腹身较浅,三足较细,内侧平,外侧上阔中收,近足部加宽,已呈现出马蹄足的形态。颈部装饰三组对称的长冠龙纹,取消了常见的龙角,代之以凤纹的长冠,头部回转,龙身细长,上部一足作鳍形,尾部下转,分叉似鱼尾。三腿设出戟,以此为鼻基饰虎耳兽面纹,出戟的边缘带有起伏。

图7:犀伯鱼父鼎

器壁内侧铸有铭文十七字,铭文内容为:犀伯鱼父作旅鼎,其万年子子孙孙永宝用。“犀”为器主氏,“伯”为排行,“鱼父”为字,“旅”为军旅或行旅,铭文大意为:犀伯鱼父制作这件行旅用鼎,希望后世子孙万年珍爱它。

图8:犀伯鱼父鼎铭文拓片

铭文以渔猎活动为背景,记载犀伯鱼父受赏之事,内容生动反映西周贵族生活。字体结构巧妙,“鱼”字象形特征突出,线条圆润中见力度,兼具叙事性与装饰性。

4、《颂鼎铭文》(西周晚期金文)

颂鼎为周宣王时期一位名叫颂的史官者所作。此类型的鼎共有3件传世,其中故宫博物院、上海博物馆、台北故宫博物院各藏1件。现藏于北京故宫博物院的颂鼎其高为38.4cm,宽为30.3cm,重为7.24kg。鼎为圆腹,圜底,二立耳,具有二道弦纹腹饰。

图9:颂鼎

西周颂鼎内壁铸有铭文14行,共152字,主要内容记录了周王册命史官颂的整个过程,包括册命的时间、地点、仪式,颂的授职和所受赏赐,以及颂对周王的颂扬和作鼎以祭先祖的祝愿。具体分为六段:第一段记述册命的时间、地点;第二段记述册命仪式;第三段记述册命授职;第四段记述赐命赐物;第五段记述仪式的完成;第六段是祝愿辞。这样完整的记录册命礼仪的文体在西周青铜器铭文中是不多见的,对研究西周时期的册命制度具有重要价值。

图10:颂鼎铭文拓片

颂鼎铭文是西周晚期金文大篆中成熟意味最明显的作品,被后世称为临习金文的最理想的范本之一。其风格特点是比较开阔大方,空间分布疏朗多姿,线条配置讲究粗细均匀,变化中有控制,是金文书法中较为严谨与理性的典型。特别是结字,在某种程度上甚至可窥出后世《石鼓文》的某些美感信息来。此外,字距与行距之间在大致平正的同时,也讲究小局部的错落与穿插。

5、王子午鼎(春秋早期,楚国金文)

王子午鼎,春秋时期楚国青铜器。1978年,河南省南阳市淅川县下寺楚墓中出土一套7件用失蜡法铸造的列鼎,造型装饰艺术相同,大小依次排列,其中最大的一件是王子午鼎。鼎通高76厘米,口径66厘米,侈口、束腰、鼓腹、平底、三蹄形足,口沿上有两外侈的长方形耳,旁边攀附6条龙形兽,腹部满浮雕的攀龙和窃曲、弦纹。

图11:王子午鼎

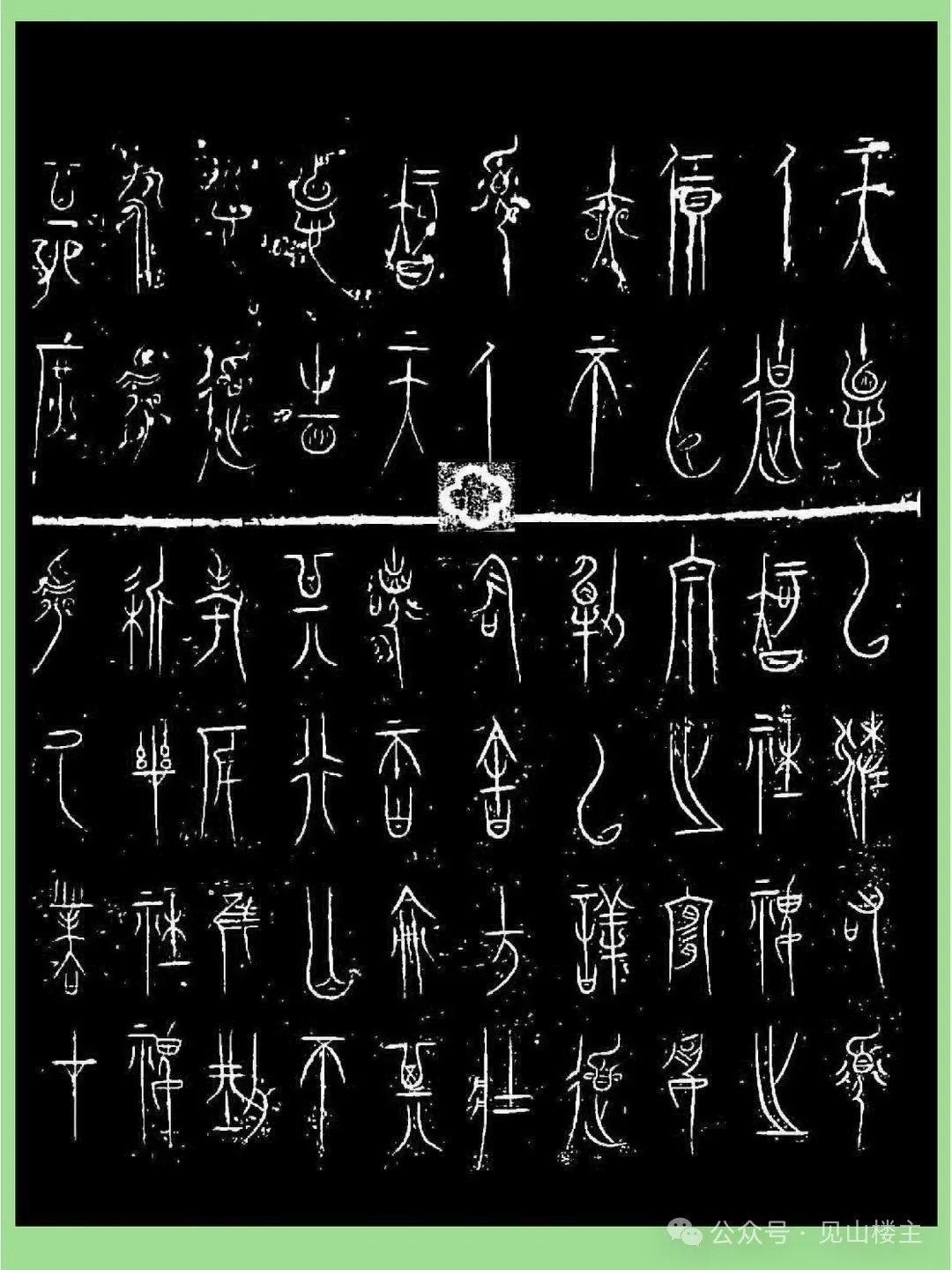

王子午鼎内腹及底和盖内均铸有相同的铭文。王子午鼎是楚庄王之子、楚共王的兄弟、曾任楚国令尹(宰相)之职的王子午(又名子庾)的器物,鼎中有确切的人名与地名。王子午鼎成为研究楚文化的标准器。

图12、13:王子午鼎铭文

王子午鼎内壁铸有铭文14行,共计84(一说86)字。铭文大意是:在某年的正月丁亥日,王子午选择上好的铜料,铸造了铜鼎,用以祭祀祖先神灵以及进行严肃的盟誓,祈求长寿安康。希望子孙后代永远恭敬而严肃地对待祭祀和盟誓,既要有胆有识、无所畏惧,又要小心谨慎、避免失误;既要施行德政,又要不失威仪。铭文不仅字数较多,而且内容完整、流畅押韵,是楚国青铜器上不多见的长篇美文,具有重要的史料价值。

王子午鼎铭文采用的是鸟虫书,这种字体以篆书为基础,融合了鸟书和虫书的特点,笔画婉转逶迤,繁复华美,线条如虫鸟盘曲,体现楚文化的神秘浪漫。它是中国最早的“美术字”,为后来的书法艺术发展提供了重要的灵感来源。

6、秦公簋铭文(春秋早期,秦国金文)

秦公簋(guǐ)是春秋时期的秦国祭器,1917年出土于甘肃省礼县红河乡西垂宗庙遗址的一个青铜器窖藏,现藏于中国国家博物馆。

秦公簋通高19.8厘米,口径18.5厘米,足径19.5厘米。此簋为圆形,盖与器身相合成一略扁而圆的形体,盖顶有圆形捉手,面饰瓦纹,缘以细密的勾连纹。器侧为饰兽首的耳,无垂珥。口沿下饰勾连纹带,腹为瓦纹。圈足饰波带纹。

图14:秦公簋

簋盖上有铭文54字,器身有铭文51字,共105字。铭文内容记载秦国建都华夏,已历十二代,威名远震;秦景公继承其祖先功德,抚育万民,武士文臣人才济济,使自己永保有四方,乃作此器以为颂。此外,铭文还提到了秦国的始祖伯益曾跟随大禹治水的事迹。

另外簋盖和器上又各有秦汉时期的刻款8字,

器刻铭:一斗七升小拳(剩),□(簋)。

盖刻铭:一斗七升大半升,盖。

由此可知此簋乃西县官物,在秦汉时曾被当作容器使用。

图17:秦公簋秦汉时期刻款

春秋秦公簋铭文是先墨书、后契刻模型、再翻范铸造而成,制作方法新颖,开创了中国早期活字模之先导,是秦人发明创造的重大科技成果之一,是秦人创新精神的体现。

图18:秦公簋铭文临摹

秦公簋铭文字形近方,线条均细,书写规范,已经成篆。是秦系文字早期代表,字体方正,兼具周文化与秦地特色。其铭文字体规范严谨,笔势遒劲爽利,清雅潇洒,已经具备小篆之雏形。这种字体不仅影响了秦篆的产生和发展,而且为秦始皇时期的篆书奠定了基础,对后来篆书及其他书体的创造和发展产生了深远影响。

7、晋公盘铭文(春秋中期,晋国金文)

晋公盘,春秋时期晋文公重耳送给爱女孟姬的出嫁礼物。这座别出心裁的青铜礼器,是晋文公把他对女儿嘱托和思念刻写在了青铜盘内,希望女儿看到随水流转动的鱼儿可以一解离家的相思之苦。这件国家一级文物曾被盗,后被警方追回。现藏山西博物院。

图19、20:晋公盘整体与局部图

晋公盘口径40厘米,总重7000余克。浅腹平底,内底中央饰有一对精美浮雕龙盘绕成圆形。

双龙中央,有一只立体水鸟。双龙之外,还有四只立体水鸟和四只浮雕金龟。再向外延,又有三只圆雕跳跃青蛙和三条游鱼。最外圈,则有四只蹲姿青蛙、七只浮雕游泳青蛙和四只圆雕爬行乌龟。这些圆雕动物,都能在装置原处作360度转动,鸟嘴也可以启闭,乌龟头也可以伸缩。

在晋公盘内壁,有七处铭文,每处三行,共183字。这些铭文,清晰呈现了“春秋五霸”晋文公时期的晋国盛世气象,具有极为珍贵的历史信息。

图21、22:晋公盘铭文

晋公盘铭文主要内容包括晋公追溯始祖唐叔虞、父亲宪公的功业,自述治国理想与政治抱负,以及对女儿的告诫和祝福之辞。晋公盘铭文呈现了晋文公时期的晋国盛世气象,传递了珍贵的历史信息。记载了晋文公嫁女于楚的联姻事件,反映晋楚争霸背景下的政治联姻情况。

作为春秋时期晋国青铜器铭文的代表,铭文圆润流畅。 展现了当时书法艺术的风格特点,对于研究春秋时期的书法艺术具有重要价值。

8. 越王勾践剑铭文(春秋晚期越国金文)

越王勾践剑,春秋晚期越国青铜器。1965年湖北省荆州市荆州区望山一号墓出土,现收藏于湖北省博物馆。

越王勾践剑长55.7厘米,柄长8.4厘米,剑宽4.6厘米,重875克,剑首外翻卷成圆箍形,内铸有间隔只有0.2毫米的11道同心圆,剑身上布满了规则的黑色菱形暗格花纹。剑格正面镶有蓝色琉璃,背面镶有绿松石。体现了当时短兵器制造的最高水平,是青铜武器中的珍品,被誉为“天下第一剑”。

图24、25:越王勾践剑铭文及拓片

图24、25:越王勾践剑铭文及拓片

10.、秦诏版铭文(秦代金文)

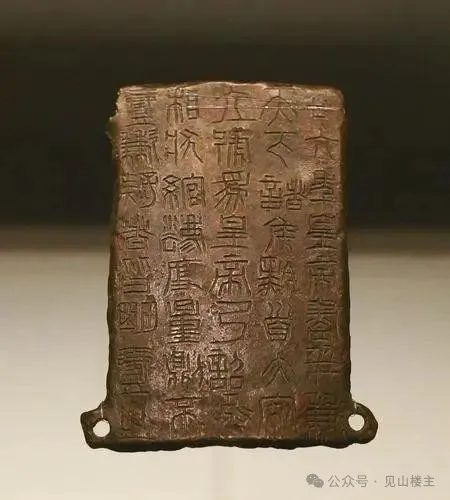

秦诏版,是指刻有秦始皇或秦二世统一度量衡诏书的铜版,有的镶在铁权、铜权上;有的四角有孔,用以钉在木头的量器上。

目前我国出土的刻有秦始皇诏文的遗物有铜椭量、铜权等。而把诏文刻在铜版上的诏版形式极为罕见,全国仅发现两件,甘肃镇原县博物馆收藏的就是其中之一。

图31:秦铜诏版

秦诏版的文字内容是:“廿六年皇帝尽并兼天下诸侯黔首大安立号为皇帝乃诏丞相状绾法度量则不壹歉疑者皆明壹之”。

图32:秦铜诏版铭文

图32:秦铜诏版铭文秦诏版文字释文:秦始皇二十六年(公元前221年),皇帝统一天下,各国诸侯百姓欢喜,安宁,立下皇帝称号。于是下诏书于丞相隗状、王绾,依法制定统一的度量衡制度,对于原来各国制度不统一的地方,都要明确统一起来。

秦诏版作为秦代篆书刻版,以其小篆文字刻于金属薄版上,为秦始皇统一中国后的文字书写范本,具有重要的历史价值。秦诏版文字虽属篆书范畴,但较秦小篆更为自由生动。其字形大小变化不一,布局参差错落,笔划方折,字形简化,是金文向隶书过渡的见证。这种自由洒脱的书写方式,为篆书书写开辟了新的视野,具有很高的艺术价值。

小结:

在推荐10件金文精品过程中,与DeepSeek一直讨论,为什么选择这件不选那件?它有时也搞不清楚。DS最后推荐以下金文研究专著和词典,建议我做进一步的研究。如果全部看一遍,我也可以成为金文研究半个专家啦!

1. 《殷周青铜器通论》:由容庚、张维持合著,是一部综合论述中国青铜器的专书,对青铜器的制作、形制、用途、铭刻等都有详细论述。

2.《三代吉金文存》(罗振玉编)。收录商周青铜器铭文4831件,是民国时期金文拓片的重要集成,影响深远。

3. 《殷周金文集成》:中国社会科学院考古研究所 编 。收录商周至秦汉青铜器铭文近12000件,按器类分卷,附器物图像、尺寸及出土地信息,是金文研究的基石性文献。为断代、字形考释及历史研究提供标准化资料库。

4. 《商周青铜器铭文暨图像集成》:吴镇烽著,共收录传世和新出土的商周有铭青铜器16704件,包括食器、酒器、水器、乐器等。

5. 《两周金文辞大系图录考释》:郭沫若著,是汇集和研究青铜器铭文的著作,分图录和考释两大部分。

6. 《金文编》:容庚著,是一部释读金文的工具书。收录商周至秦汉金文3722字,其中2420字可识读,是首部系统性金文字典,兼具字形分析与书法研究价值。多次修订增补新出铭文,至今仍为古文字学者必备工具书。

7. 《商周金文辞类纂》:张桂光著,以单字为纲,分类纂辑1.6万件铜器铭文,附摹本与释文,支持字形、辞例及断代综合研究。与《商周金文摹释总集》配套使用,形成金文研究的基础数据平台。

8. 《西周青铜器铭文分代史征》:唐兰著,该书通过西周青铜器铭文的研究,对西周历史进行了分期和断代。

9. 《积微居金文说》:杨树达著,该书对金文中的文字进行了详细的考释和解读。运用“虚实交会”法考释金文虚词与疑难字,解决如“咸”“终”等字义争议,方法论影响深远。通过语法与文献互证,揭示铭文叙事逻辑。

10. 《新出青铜器研究》:李学勤著,该书对新出土的青铜器进行了深入研究,对金文研究有新的贡献。