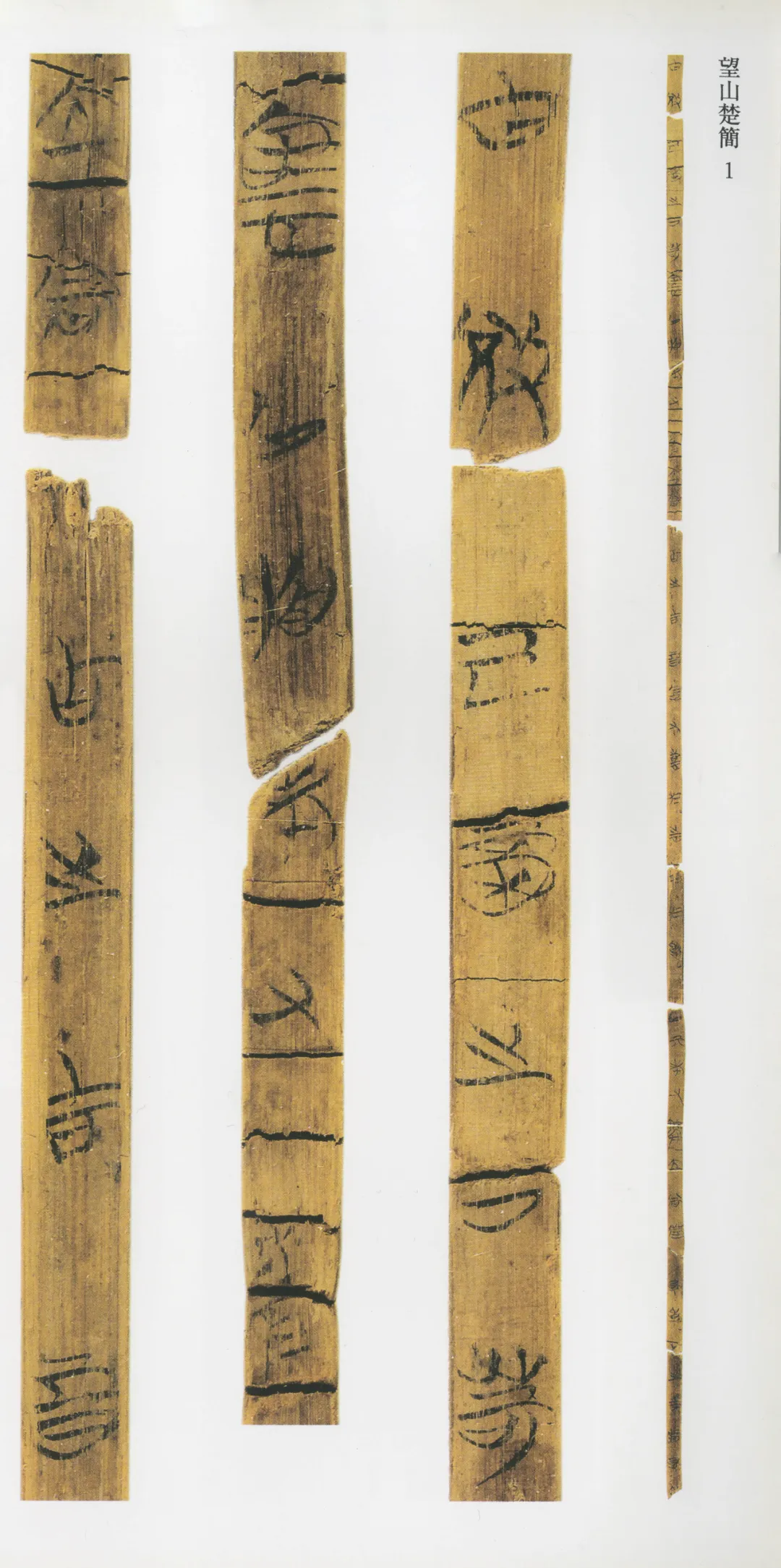

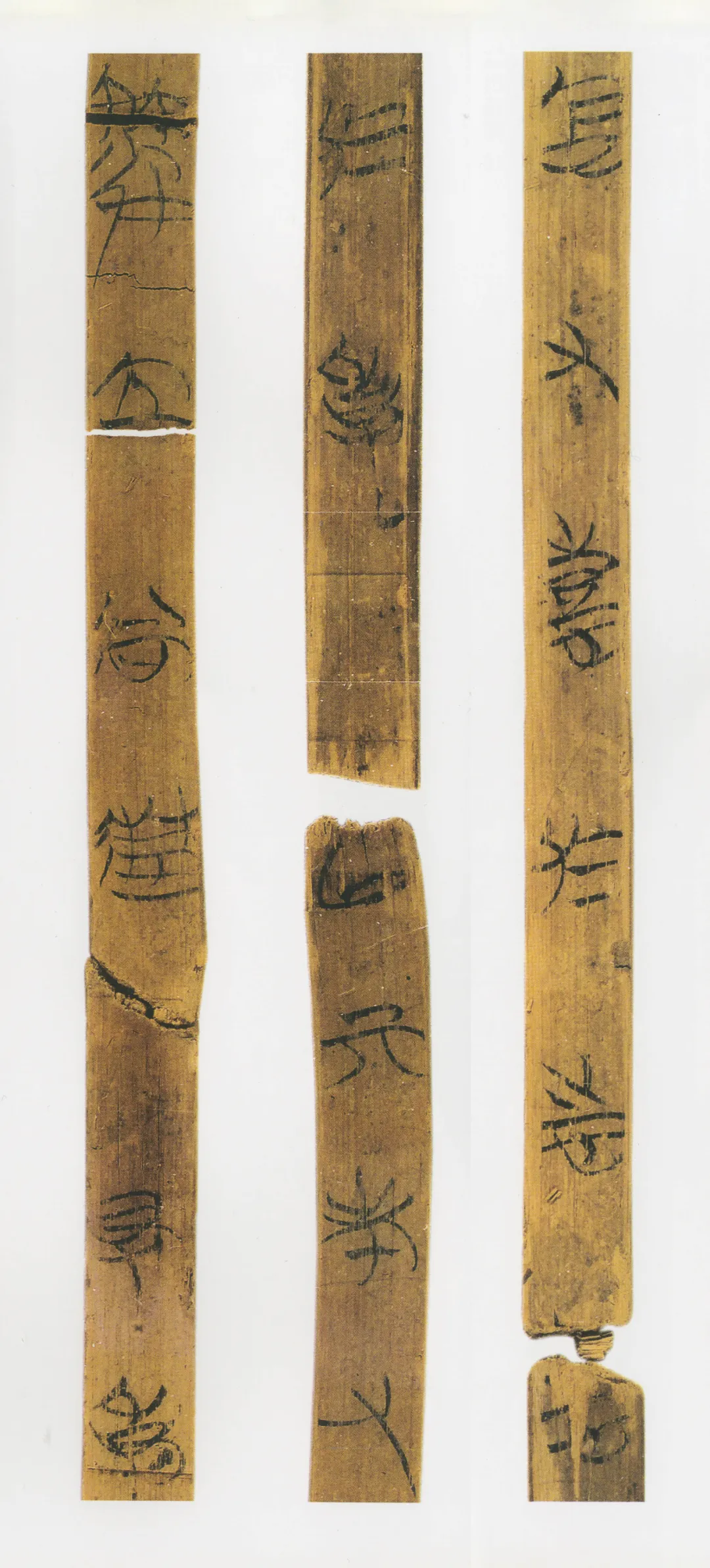

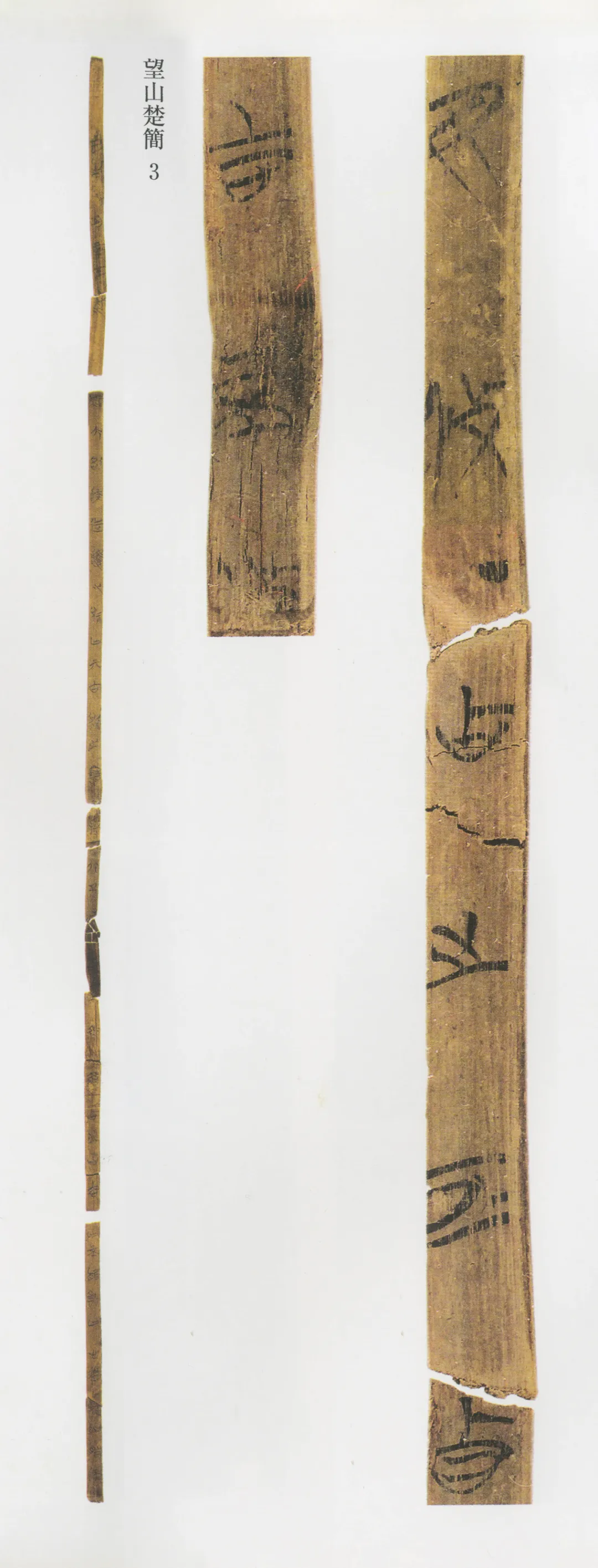

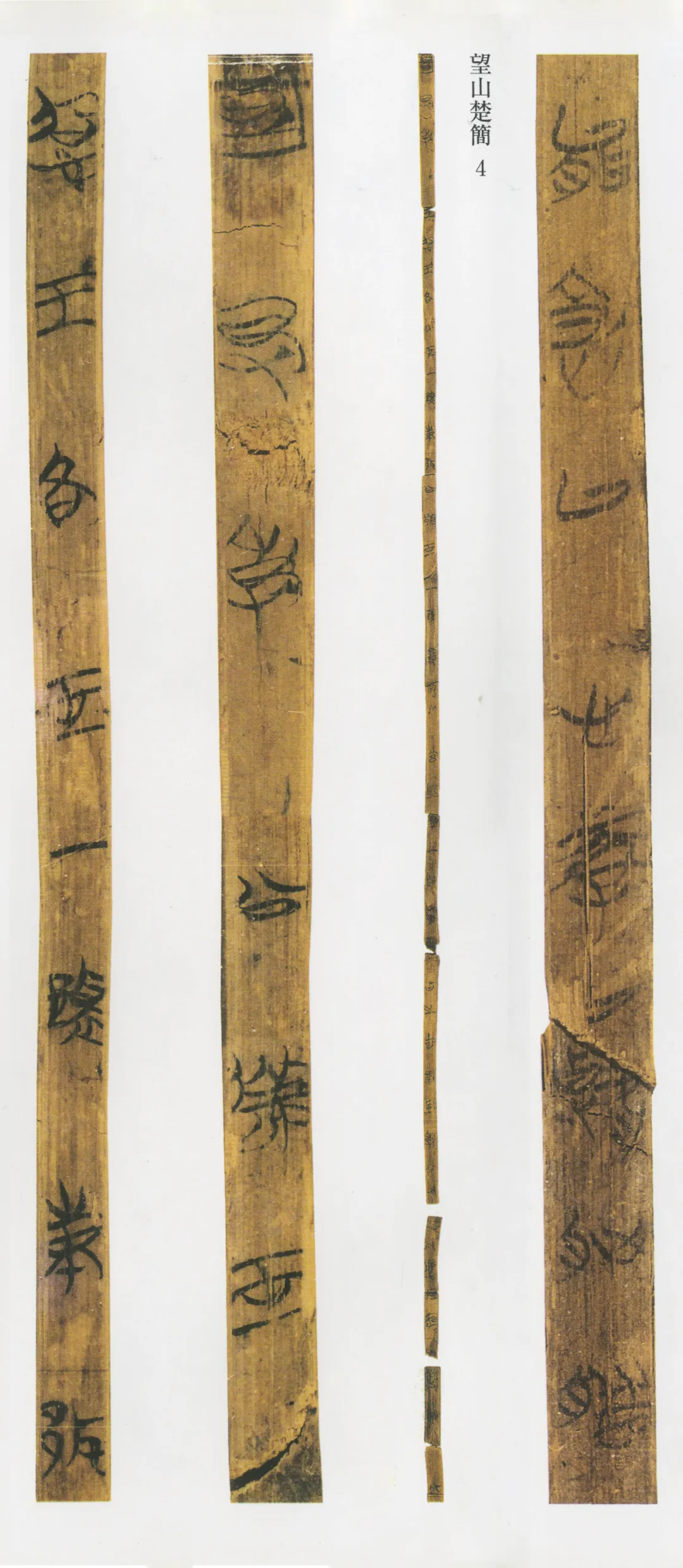

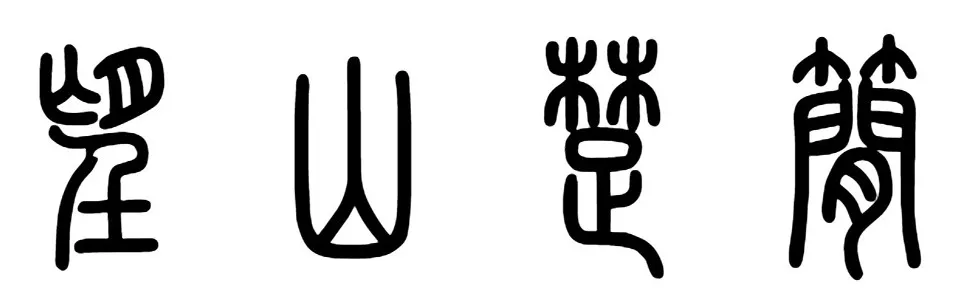

望山楚简

20世纪30年代,胡小石作《齐楚金文表》,开始对齐楚金文书法流派的研究。他说:“齐楚两者同出于殷,用笔皆纤劲而多长,其结体多取纵势。所异者,齐书宽博,其季也,笔善平直而流为庄严;楚书流丽,其季也,笔多冤曲而流为奇诡。”其后在《古文变迁论》中又说:“古文有方笔圆笔,齐楚皆属圆笔。齐楚大体温厚圆转,或取纵势,或取横势。齐楚二派,各极其变。”胡氏指出楚系书体的用笔、结体和流变,大体可信,但仅限于铜器铭文而已。40年代以来,楚地陆续出土了大批文物,其中以手书墨迹的简帛文字最为大宗,已引起广大学者的重视;但对简帛文字书法的研究,相对来说,著作还不太多。1980年代初马国权作《战国楚竹简文字略说》,就长沙、信阳、望山三地出土楚简文字详加论列:信阳简字修长,笔画匀细工整;望山简一略呈长形,一略带扁平,结构均基本匀称;长沙简字形平扁,笔道宽厚,用笔均较草率。他还指出,竹简文字与楚帛书的结构风格均相吻合。