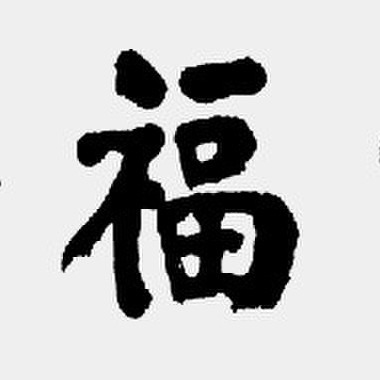

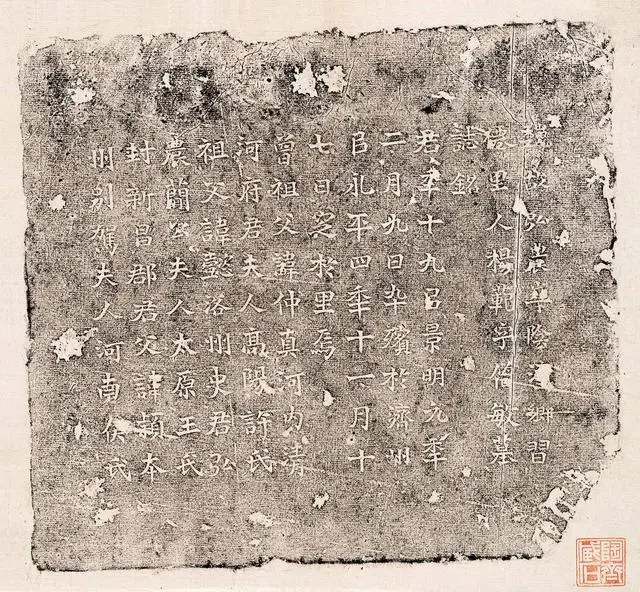

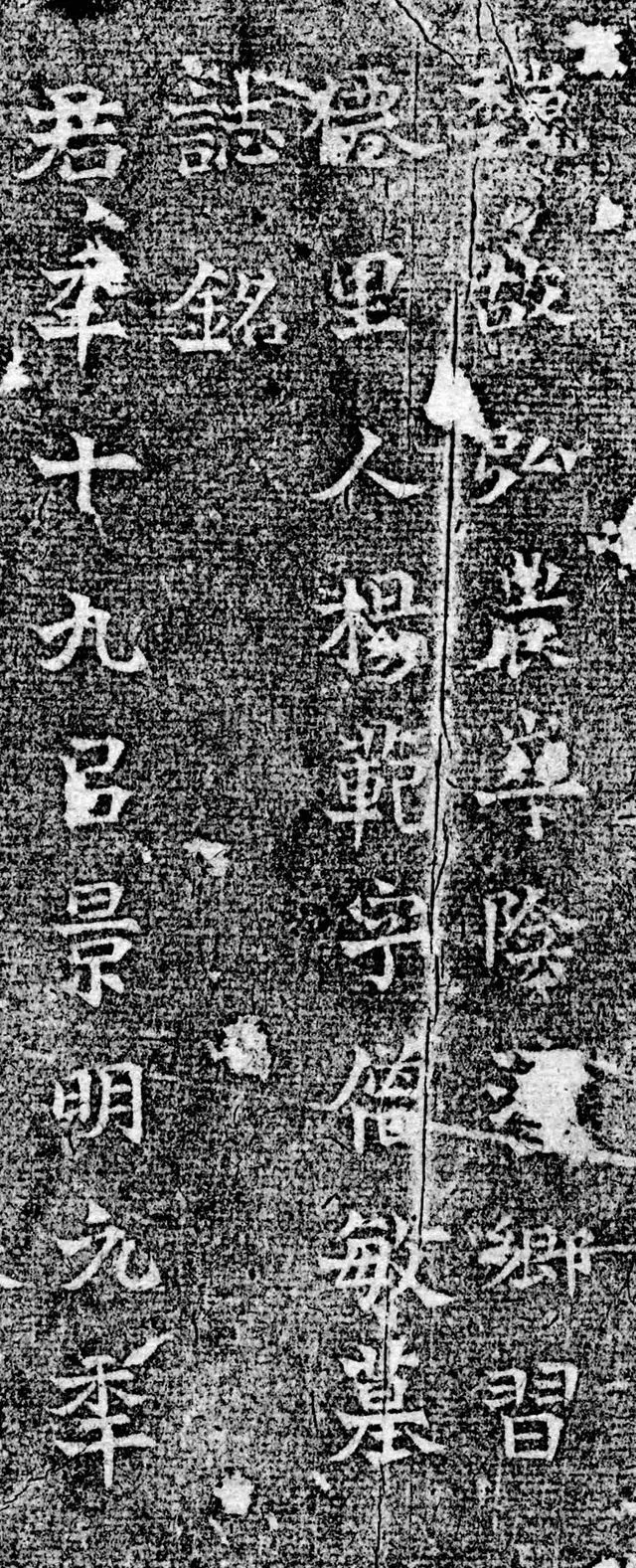

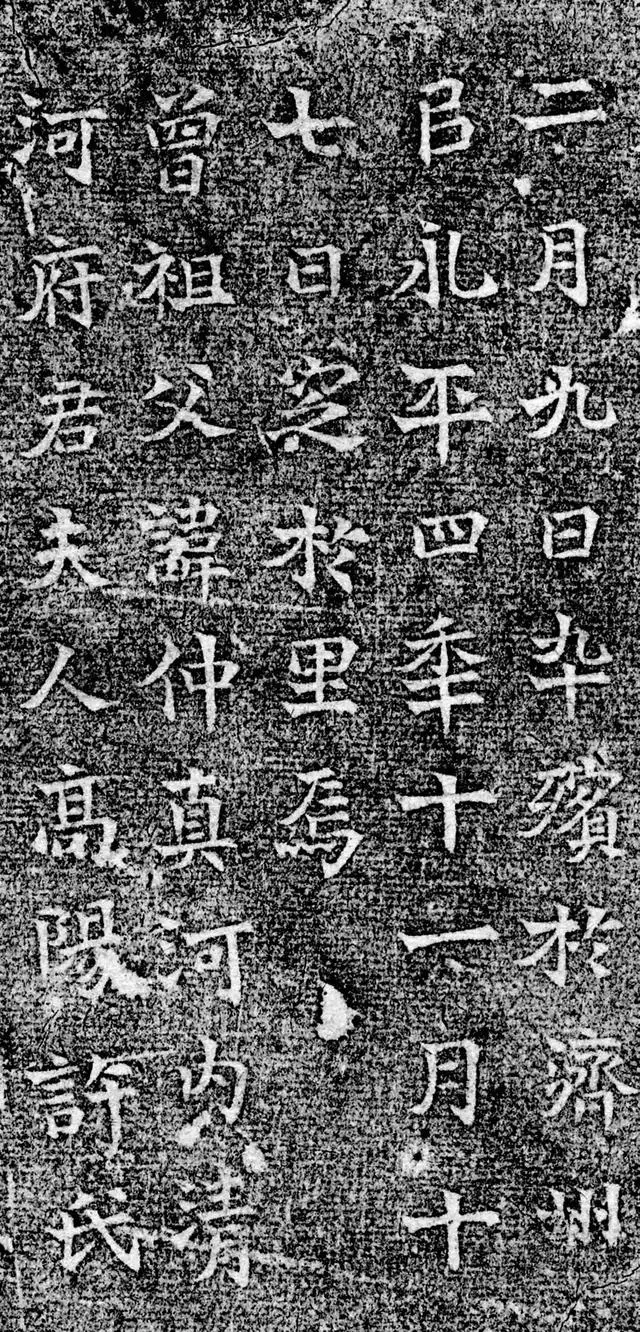

北魏《杨范墓志》

《杨范墓志》为北魏永平四年(511)镌,陕西华阴出土,为现存最小的北魏墓志之一,字体拙趣,《校碑随笔》云不明所在,盖因其传拓无多。

魏《杨范墓志》:“曾祖父讳仲真,河内、清河府君。夫人高阳许氏。祖父讳懿,洛州史君、弘农简公。夫人太原王氏,封新昌郡君。父讳颖,本州别驾。夫人河南侯氏。”

对于杨范墓志前人在《九钟精舍金石跋尾乙编·杨范墓志》中论说非常详细:近时华阴新出杨胤墓志,亦称“潼乡习仙里人。”胤志称“祖晖”。按《唐书宰相世系表》晖为结次子继之子,岀汉太尉震子奉之后。此志云“曾祖父仲真”,仲真为结长子珍之子。以世次考之,是范乃胤之从侄也。

志云“仲真河内清河府君”,《魏书》、《北史·杨播传》(播为懿之长子)、《唐书宰相世系表》均作真,脱去仲字,当以志文为是。历官二郡太守,传与志同。志称府君者,府以郡言,非同例所称府君也。又云“祖父懿洛州史君弘农简公”,传与表均作洛州刺史。

志以刺史为史君,与府君同列,亦它碑所罕见。又云“父颖本州别驾”,颖为懿第三子,附见《杨播传》,官阶相同。但云“子叔良武定中新安太守”,无范之名。盖范甫弱冠而卒,未尝筮仕,传故遗之。《世系表》亦不载颖一支,今得此碑可以补其阙略。疑叔良尚是范之弟也。

墓志是中国古代丧葬制度持续发展的产物,有固定的形制和专门的文体,主要记述死者姓名、卒年和生平事迹。墓志滥觞于秦汉之际,发展于魏晋,完善于北魏,兴盛于唐,延续至明清,经历了由砖造墓志到石刻墓志,由碑形墓志到方形墓志的发展历程。

墓志始于秦汉,发现最早的有秦劳役墓瓦志和东汉刑徒砖志。秦汉之时,墓志少见亦全无系统。三国时期,魏王曹操提倡俭朴、薄葬,禁止树碑为个人立传,一般的士大夫阶层遂将死者的生平及歌颂文辞镌刻于一较小的石面上,此石置棺内随葬,后经出土,称为墓志。有的文辞用韵语结尾的称"铭",也称"墓志铭"。墓志的书法往往能体现当时的书法水平,具有很高的艺术价值。----《古代碑帖鉴赏》费声骞。

【终】

墓志是坟墓内或坟墓上的碑文,分"志"和"铭",一般为记述死者生平或悼念性的文字。埋葬死者时,刻在石上,埋于坟前。一般由志和铭两部分组成。志多用散文撰写,叙述死者的姓名、籍贯、生平事略;铭则用韵文概括全篇,赞扬死者的功业成就,表示悼念和安慰。但也有只有志或只有铭的。可以是自己生前写的(偶尔),也可以是别人写的(大多)。主要是对死者一生的评价。

墓志铭在写作上的要求是叙事概要,语言温和,文字简约。撰写墓志铭,有两大特点不可忽视,一是概括性,二是独创性。墓志铭因受墓碑空间的限制,篇幅不能冗长,再说简洁明了的文字,也便于读者阅读与记忆.因此,不论用什么文章样式来撰写墓志铭,均要求作者有很强的概括力。汉朝大将韩信的墓联为:"生死一知已;存亡两妇人。"寥寥十个字,高度概括出韩信一生的重大经历。(节选自《应用写作》月刊1996年第6期《墓志铭写作摭谈》)

喜欢 请点 在看 分享朋友圈 也是一种 赞赏

The more we share , The more we have

微信扫一扫

关注该公众号