高远而观 | 春然笔落纸 若刀解牛声-陈师曾绘画

陈师曾 浅绛山水图 斗方 43.5x43cm 1918年 浙江省博物馆藏 款识:陶然共醉菊花杯 戊午九月写为棣生仁弟四十寿。陈衡恪。铃印:朽道人(朱) 鉴藏印:仁和沈氏曾藏(朱)

陈师曾 浅绛山水图 斗方 43.5x43cm 1918年 浙江省博物馆藏 款识:陶然共醉菊花杯 戊午九月写为棣生仁弟四十寿。陈衡恪。铃印:朽道人(朱) 鉴藏印:仁和沈氏曾藏(朱)

陈师曾荷花 轴 48.6x32.4cm 美国安思远藏 款识:翠扇徐开,红妆初试。水面风来画船㰕。铃印:陈朽(白) 鉴藏印:安思远藏(朱)

陈师曾荷花 轴 48.6x32.4cm 美国安思远藏 款识:翠扇徐开,红妆初试。水面风来画船㰕。铃印:陈朽(白) 鉴藏印:安思远藏(朱)

在民国初的画坛上,陈师曾是位天之骄子,尤其对北京美术界是举足轻重的人物。他对美术史论的建树、美术创新的探索、美术教育的提倡、画会画社的组织、中外美术的交流等方面,堪称独步。梁启超认为:“陈师曾是现代美术界可称第一人。”萧谦中说:“近代画家才气最高者,莫过师曾。”

陈师曾是一个诗书画印及画论兼擅的画家,但真正奠定他在美术史上地位的仍然是他的绘画艺术,他自己也说:“画第一,兰竹为尤;刻印次之,诗词又次之”。这话包涵两个意思,一是自认为绘画是其最满意、最有成就感的强项,二是在绘画里,以兰竹最为精湛。事实的确如此,他的画题材多样,花卉、山水、人物俱工(甚至在1922年还尝试作油画《山茶》),而以兰竹花鸟数量最多、艺术水准最高,山水、人物则次之。

潘天寿评价陈师曾“天赋高,人品好,学识渊博,国学基础深厚,金石书画无所不能,可惜死得太早,否则,他的艺术成就定在吴昌硕之上”。其实潘氏所言并非过誉之辞,从他的绘画艺术中我们可以找到注解。

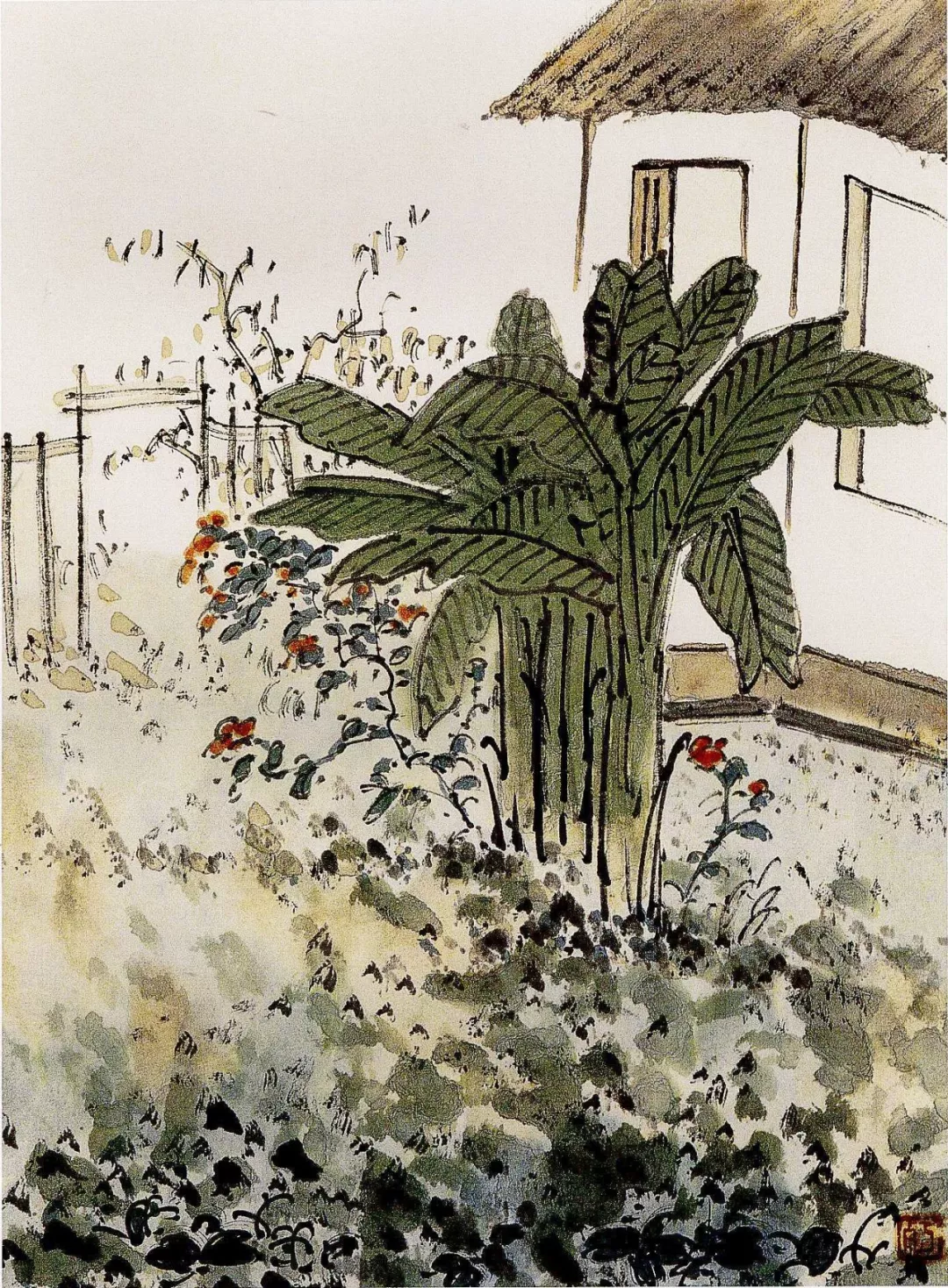

陈师曾 园林小景 册页 24x17.5cm 纸本设色 中国美术馆藏 铃印:朽(朱)

陈师曾 园林小景 册页 24x17.5cm 纸本设色 中国美术馆藏 铃印:朽(朱)

陈师曾 荣贵图 轴 94.5x42cm 1922年 北京荣宝斋藏 铃印:师曾(白) 语尽还成开口笑(朱)

陈师曾 荣贵图 轴 94.5x42cm 1922年 北京荣宝斋藏 铃印:师曾(白) 语尽还成开口笑(朱)

花鸟画

陈师曾的花鸟画(多数为花卉画)为大写意,工笔极少。他一方面受吴派(吴昌硕)影响较大,曾得吴氏亲传;另一方面,他取法陈道复、徐文长及“扬州八家”的华秋岳、李复堂等,继承明清以来写意花鸟传统,取诸家之长而别具一格,并以“虚实相生”手法,大胆省略,以空衬实,画意开旷深远。但其不同题材的作品受别人影响的程度也不一样,风格也有所不同。他能跳出前人桎梏,创出己意,形成特色风格,这与同时代很多画家一辈子生活在别人的阴影里不同,是很多画家所做不到的。同时,他十分重视写生,由于曾学过博物的缘故,所以虽然是淋漓尽致的大写意,但所画的竹子、菊花、山茶、蔷薇、荷花、梅花、鸡冠、水仙、荔枝、牡丹、梨花、紫藤、兰草、蔬果等无不形态毕肖,形神皆备。

陈师曾 玉兰图 轴 131.5x34cm 1920年 浙江省博物馆藏 铃印:陈衡恪印(白) 庚申(朱)

陈师曾 玉兰图 轴 131.5x34cm 1920年 浙江省博物馆藏 铃印:陈衡恪印(白) 庚申(朱)

陈师曾 荷花 轴 138.7x34cm 纸本设色 广东省博物馆藏 铃印:陈朽(朱) 鉴藏印:乙卯画社(朱)

陈师曾 荷花 轴 138.7x34cm 纸本设色 广东省博物馆藏 铃印:陈朽(朱) 鉴藏印:乙卯画社(朱)

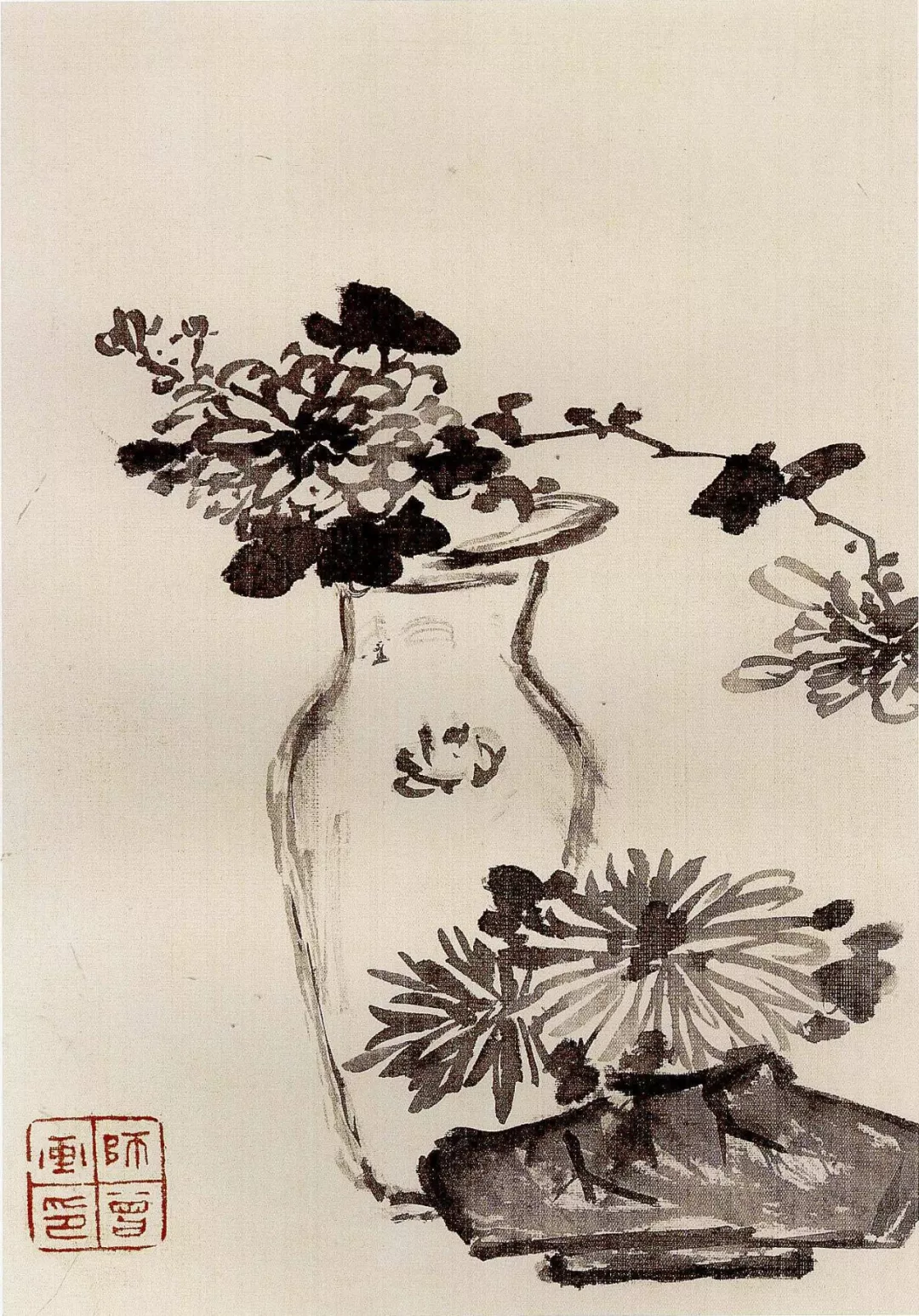

“梅兰竹菊”四君子是陈师曾笔下最常见的题材,而以兰竹为尤。陈师曾画兰花最为擅长,他用笔婉转,多用水墨,玉柄袅风,千姿百态,特别善于表现兰花在风中摇曳的情态。有时在山坡上,有时在盆景中,有时在竹丛里,有时在顽石旁……多而不乱,摇而不弱,各具神态,面目新异。弟子俞剑华认为他的兰花“越过吴昌硕而上溯汪之元、郑板桥、李晴江而直接石涛”;陈师曾画竹也是博采众家之长,从吴镇到石涛、郑板桥,无不吸其精髓。他用写生技法,再参以篆籀草隶之用笔,兼工带写,变化多端;菊花也是陈师曾作品中最常见的题材,艺术水平仅次于兰竹,流传于世的作品也极多。他的菊花一方面博习古人,具有浑厚朴实之趣,尤其受李鱓影响最深,在他成熟时期的画作中,仍然能找到部分李氏形迹;另一方面,多为写生之作,潇洒雅致;在陈师曾传世的花卉画中,梅花是最多精品之作的。他的梅花从金冬心、李晴江到吴昌硕,均能得其神韵,而最终只见自己,不见他人。他的梅花中,枝干挺拔,暗香疏影,一种冷寂而孤高的情态常常流溢出来。

陈师曾 墨梅图 轴 132.6x34cm 纸本设色 浙江省博物馆藏 铃印:师曾(朱) 朽者(朱)槐堂朽者(朱) 逃禅煮石之外(白)款识:雪压寒梢玉作容,岭头相见又东风。人间欲问春消息,半在竹桥溪影中。越原社兄属。衡恪。余庐画集,客散后为写此。衡恪再记。

陈师曾 墨梅图 轴 132.6x34cm 纸本设色 浙江省博物馆藏 铃印:师曾(朱) 朽者(朱)槐堂朽者(朱) 逃禅煮石之外(白)款识:雪压寒梢玉作容,岭头相见又东风。人间欲问春消息,半在竹桥溪影中。越原社兄属。衡恪。余庐画集,客散后为写此。衡恪再记。

陈师曾 竹石图 轴 133x34cm 纸本设色 浙江省博物馆藏 铃印:师曾(白)

陈师曾 竹石图 轴 133x34cm 纸本设色 浙江省博物馆藏 铃印:师曾(白)

陈师曾 兰花 轴 68x34cm 纸本墨笔 上海朵云轩藏 铃印:槐堂朽者(朱) 别存古意(白)

陈师曾 兰花 轴 68x34cm 纸本墨笔 上海朵云轩藏 铃印:槐堂朽者(朱) 别存古意(白)

陈师曾 菊花花卉 册页 26.8x18cm 绢本设色 中国美术馆藏 铃印:师曾画印(朱)

陈师曾 菊花花卉 册页 26.8x18cm 绢本设色 中国美术馆藏 铃印:师曾画印(朱)

山水画

陈师曾的弟子俞剑华评其山水画“树术的穿插似黄子久,山势的重迭似王叔明,苔点的圆混似吴仲圭,笔力的坚强似沈石田,皴法的简单似李流芳,集合诸家之长而独具面目,并无专似某一家。无论画树画山,全用中锋篆籀之笔,加以钩勒,笔深见笔力”,说明陈师曾的山水画在师法古人的同时,自鸣天籁,有自己的风格。从他的传世作品中,大致可分为两类,一为学前人诸家但有独创者。一为对景写生、纯为师法造化者。陈师曾的山水画与花鸟画最大的不同便是山水画师法前人而绝不法今人,而花鸟画则相反。陈师曾所传世的大多数山水画作品中,师法最多的是龚贤、沈周和石涛及其他“四王”的反叛者。当然,陈师曾的山水作品并非一望而知是哪家哪路,只能大致地做一些量化的分析。他也并不是一味重复古人,而是有自己的思想与创造,并不限于学某家某派,在同一件作品中也是兼容多家。以上诸家之外,尚有学董其昌、石谿、梅矍山、蓝瑛等,均能得其神似,并参以己意。陈师曾的成功之处在于:他能从前人诸家中挣脱出来,从而登堂入室,成为自己的风貌。

陈师曾通晓西洋画法,并兼博物之学,于透视、色彩等画理兼有造诣,且遍历佳山水,于各类园林均有博览,故尤善用写生法作庭园小景,随意勾画,自出天趣。这类画多写实景,虽然多为小品,但笔简意足,见微知著。陈师曾的小景写生之作虽然在他的绘画中并不占主要地位,但作为转型期的陈师曾能将西法与国画结合,这样一种新的尝试,其意义是不言而喻的。

陈师曾 山水 团扇 直径22cm 绢本设色 北京市文物公司藏 铃印:师曾(朱)

陈师曾 山水 团扇 直径22cm 绢本设色 北京市文物公司藏 铃印:师曾(朱)

陈师曾 鱼乐亭 横幅 17x23cm 纸本设色 北京市文物公司藏 铃印:朽道人(朱)

陈师曾 鱼乐亭 横幅 17x23cm 纸本设色 北京市文物公司藏 铃印:朽道人(朱)

陈师曾 溪雨云山图 轴 133.2x44cm 纸本设色 广东省博物馆藏 铃印:师曾(朱) 一亩之宫(白)

陈师曾 溪雨云山图 轴 133.2x44cm 纸本设色 广东省博物馆藏 铃印:师曾(朱) 一亩之宫(白)

人物画

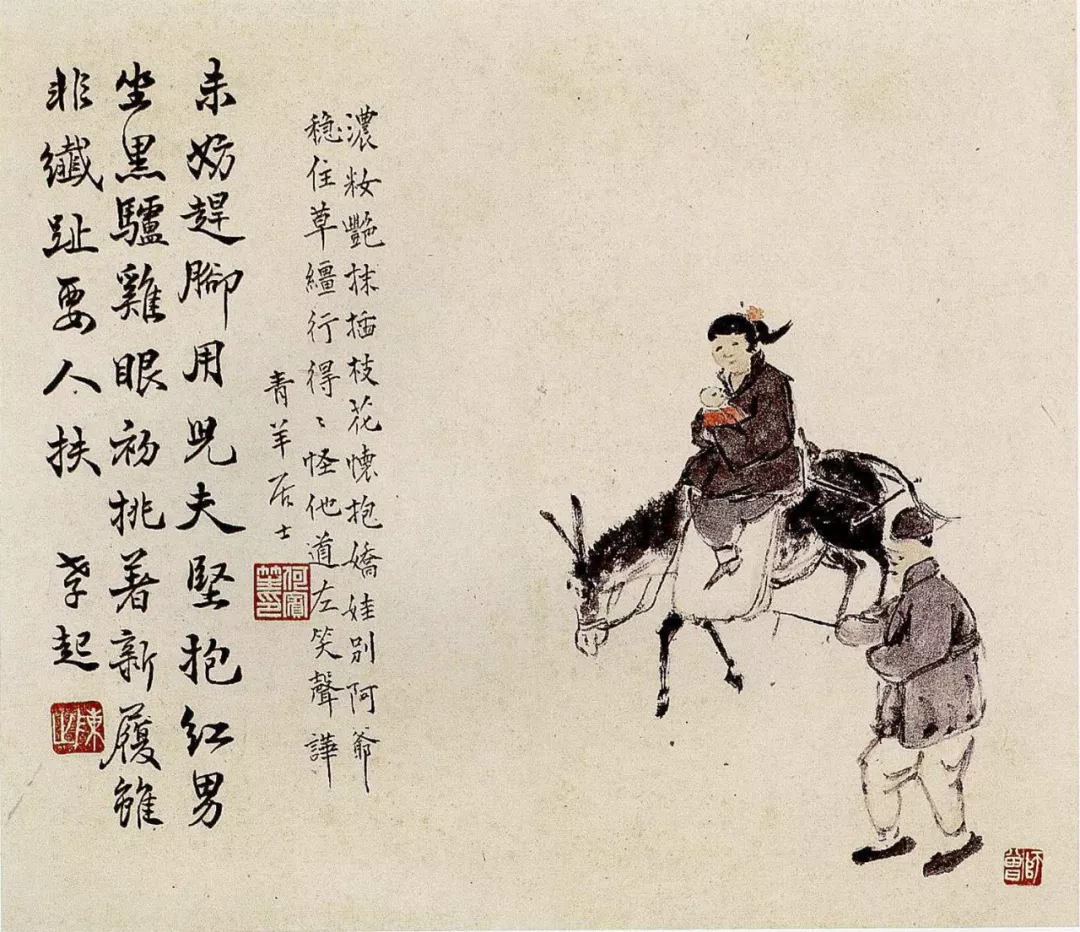

人物画并非陈师曾的专长,但却影响深远。在近代中国画史上,陈师曾首次将时装写入国画中,其描写北京市民生活的《北京风俗图》堪称史诗式的艺术佳构。他的人物画,大致有风俗人物画、道释人物、仕女、时装人物,其中尤以风俗人物画《北京风俗图》最为著名。《北京风俗图》凡17页共34开,作者用速写、漫画的形式,画出一些生活在社会底层鲜为人知的劳动群体,或描写普罗大众的日常生活,或揭露现实社会之阴暗,具有浓郁的北京生活气息,是民国初年北京社会生活的真实写照,有些生活情景甚至在今天的北京城还能见到一些影子。

《北京风俗图》笔法简练,寓意深刻,被称为近代漫画之开山鼻祖,有论者谓有金冬心、罗两峰遗意,更有论者认为是其艺术革新思想的具体表现,尤其是人物画发展史上一件具有里程碑意义的作品;俞剑华称“陈师曾的这些画,不仅在绘画史上少有,而且富有社会意义;至于人物的传神,即在专门的人物画家中亦不多见”。它向人们透出了革新的信息,既是陈师曾以敏锐的视野捕捉到的北京平常生活的剪影,也是他所提出的美术创新与文人画思想的结晶,是其后来发表《中国人物画之变迁》和《文人画之价值》的先声。在技法方面,参以书法笔致,并略施色彩,人物的线条与着色又见西洋画形体、光线的痕迹。可以说,《北京风俗图》的意义,在近代漫画史上、思想史上及人物画的创新上,均具有开创之功。

陈师曾 回娘家《北京风俗画册》之一上海朵云轩藏

陈师曾 回娘家《北京风俗画册》之一上海朵云轩藏

陈师曾 墙有耳《北京风俗画册》之一上海朵云轩藏

陈师曾 墙有耳《北京风俗画册》之一上海朵云轩藏

陈师曾 为齐白石写照 扇面 17.8x51cm 纸本设色 广东省博物馆藏 钤印:陈(朱) 修水陈人(朱)

陈师曾 为齐白石写照 扇面 17.8x51cm 纸本设色 广东省博物馆藏 钤印:陈(朱) 修水陈人(朱)

陈师曾没有一件单一的绘画或书法作品,而是创造性地将诗书画印融于一体。他所高扬的文人画的旗帜,在其书画中得到了很好的贯彻与执行。他的思想及其实践精神,通过其弟子的传承和这些凝聚着他不屈生命意志的作品得以昭示于今。今天,当我们再次回眸20世纪初中国美术状况的时候,陈师曾——这个和“文人画”永远连在一起的名字和其不朽的作品必将永驻于我们的视野之中。

注:文中部分文字摘自朱万章:《砉然笔落纸 若刀解牛声——陈师曾的艺术历程及其画学风格》