无需炫技,西周金文线条已然如此动人

线条、造型、章法共同构成商周金文的风格。其中,线条是最基础的元素,也是衡量作品质量优劣、风格特点最基本的保障、最有力的支撑。

上承晚商下启东周的西周金文,其线条的特点几乎是那个时代(晚商、西周、东周)的缩影,瘦硬、挺拔、苍劲、圆润、浑厚、婉转、飘逸、肥笔,甚至一些块面,多样而丰富。

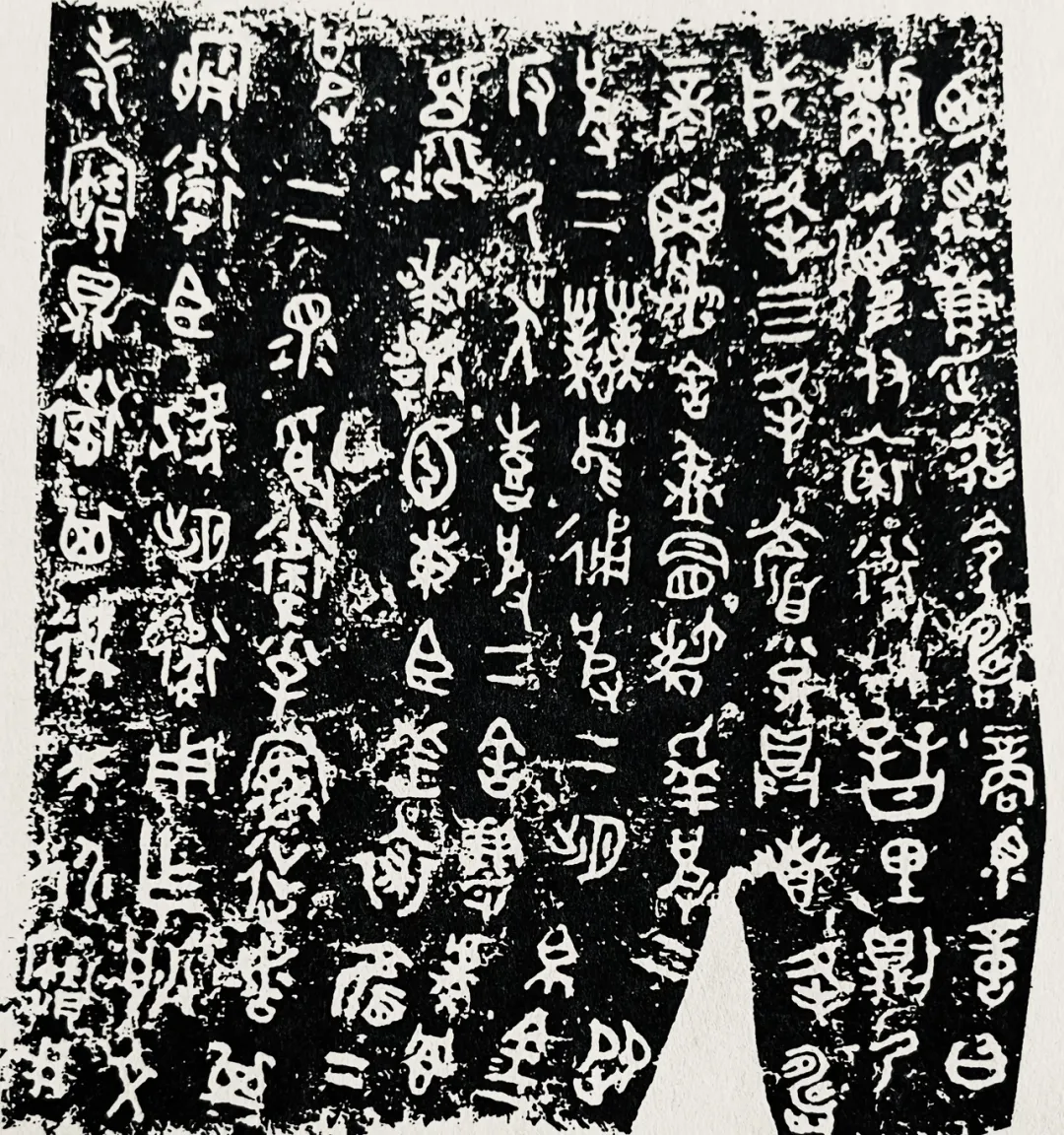

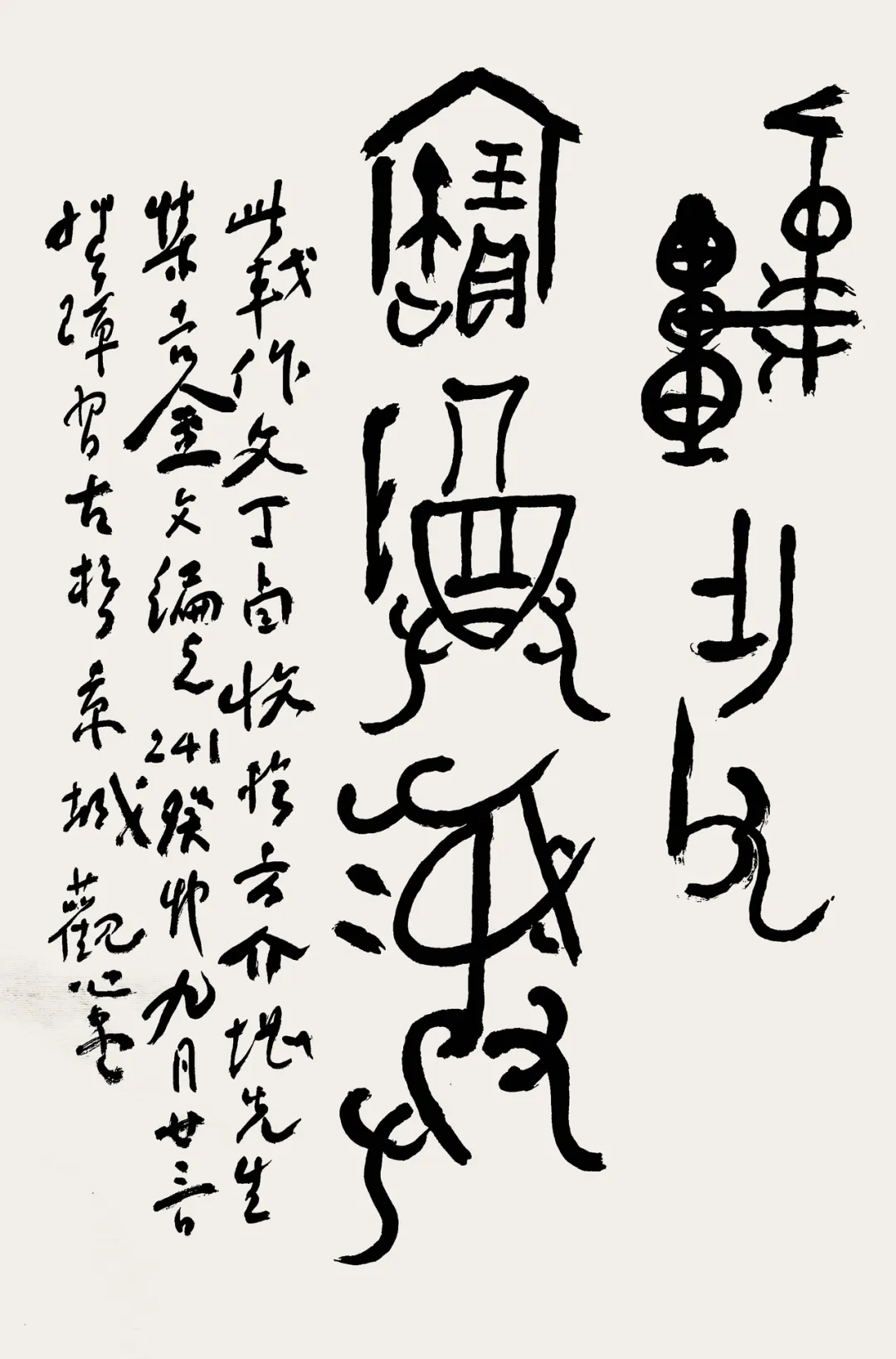

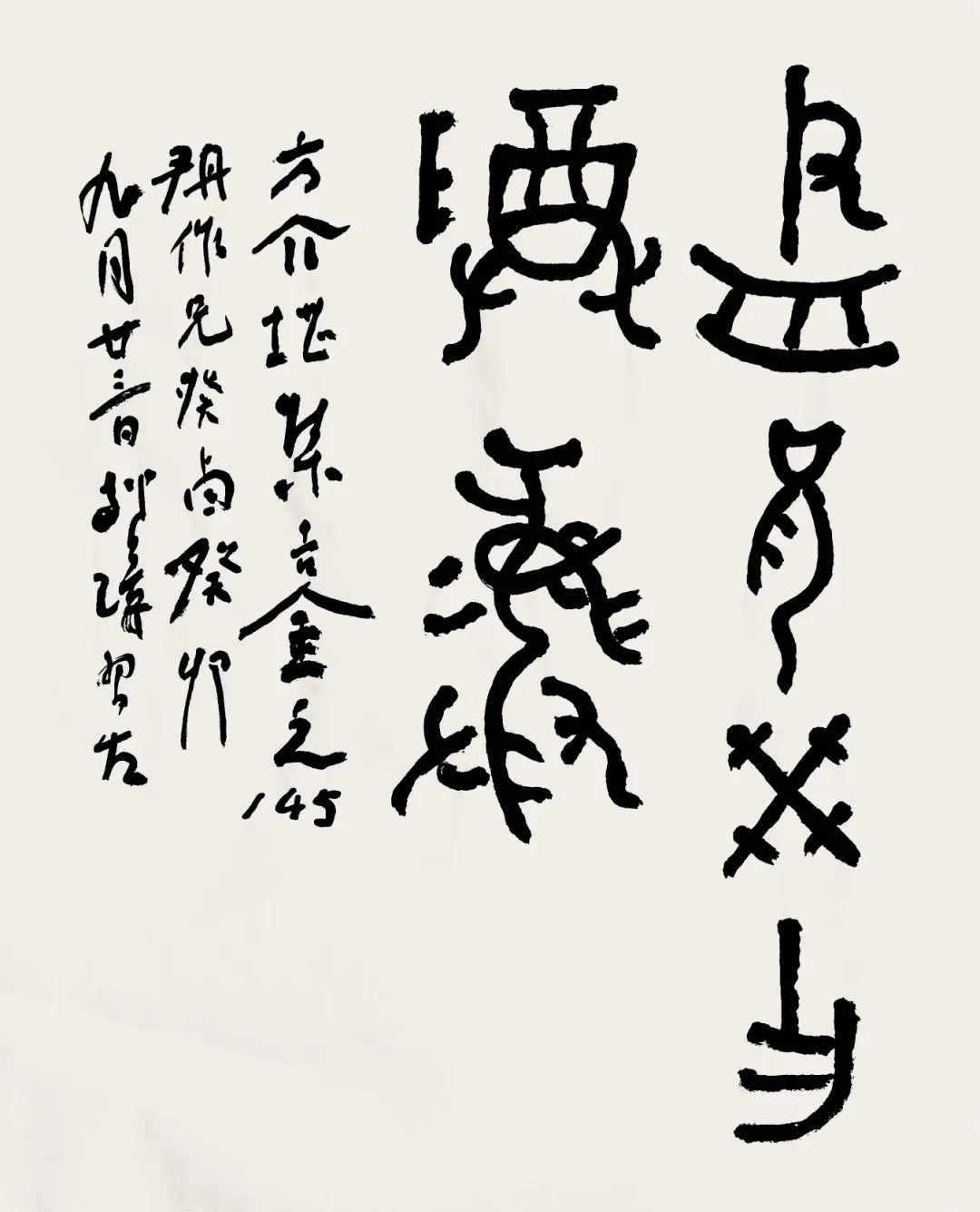

西周早期铭文有明显的商晚遗貌,风格奇异恣肆,尚存有商晚期随意天真的神秘感和浪漫气质。线条有其鲜明的时代特征,挺拔有力,爽利简洁,挥洒自如,直线较多,曲线较少,竖线颀长,丰中而锐末,出入大多有明显甲骨文“刀刻”韵味(图1-3)。几乎每幅铭文都有块面出现(典型如“王”脸盆状块面),这种块面即便至东周也偶有保留(图4之“丁”字),笔画较少的铭文捺笔多有肥笔出现,起笔处偶有方笔(如图5、6)。

图1.西周早期《利簋》

图2.西周早期《旂鼎》

图3.西周早期《献侯鼎》

图5.西周早期《德鼎》

图6.西周早期《大盂鼎》局部

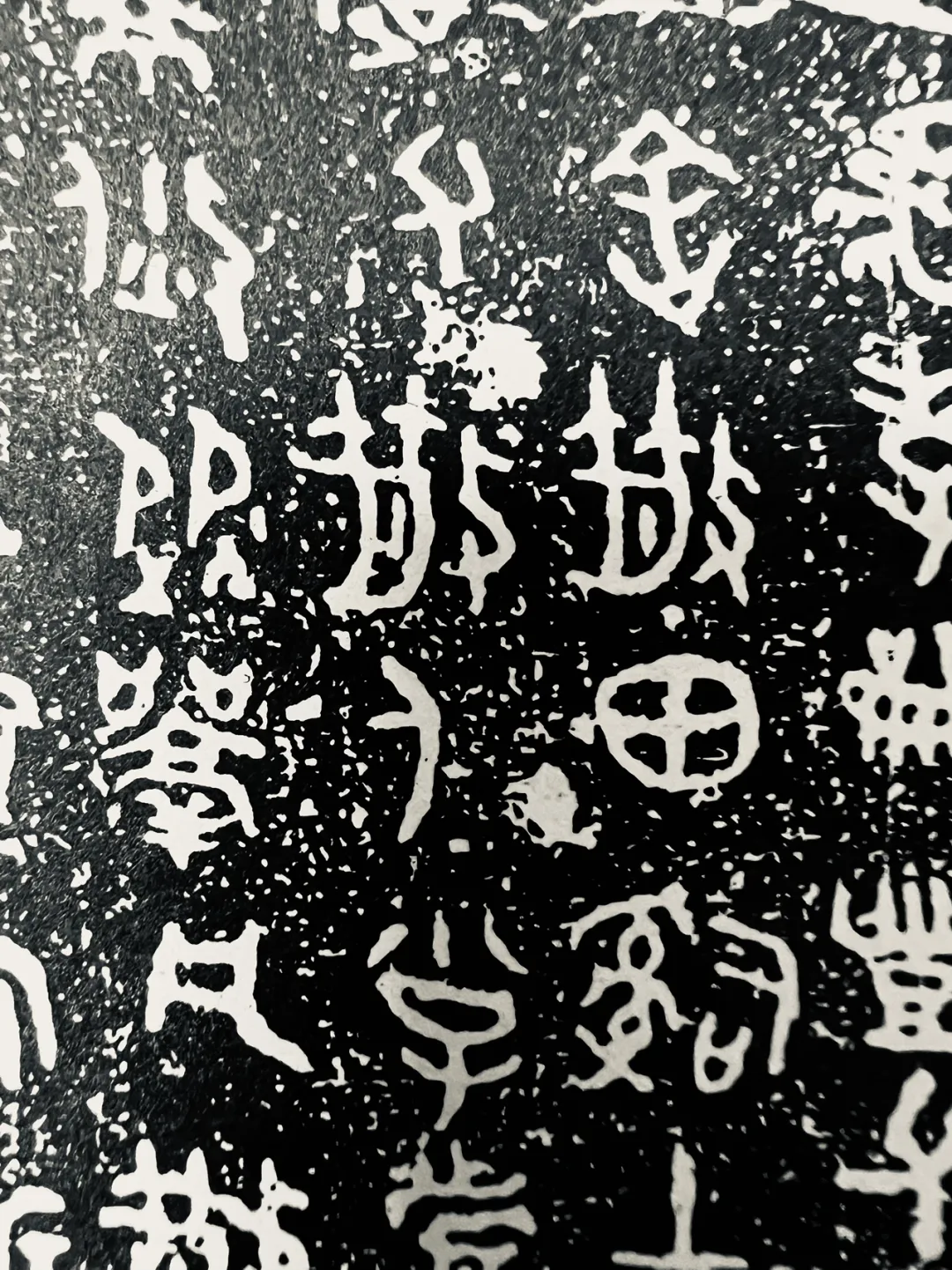

当然,上述西周早期金文线条的主要特点并不能涵盖其所有,《天亡簋》就是例外,其线条几乎全部由圆曲组成,即便少量的直线也圆起圆收,“笔笔回锋”,造型向右下倾斜,长短不一,大小错落,穿插挪让,疏朗散淡,苍茫质朴,稚拙可爱,草意犹深,不失为西周早期的精品之作。

“器以载道”,西周中期青铜器渐渐脱去神秘色彩而趋于质朴典雅。作为以“礼乐”文化为标志的附庸,金文风格也渐渐趋于凝重、典雅、理性,布局整齐,行距、字距等距,造型均衡,线条均称,青铜器及铭文与时代风尚相映成辉,与礼乐文化相伴而行。

加之书写使用便捷的需要(典型如“宀”,由原来的四笔变成两笔),也使得商晚及西周早期那种遗留的方折、填实的肥笔、块面、首尾出锋逐步被均称、圆转的线条取代,线条凝练圆浑,粗细一律,流畅自然。端庄典雅的造型中充满克制和秩序,线条比例均衡,曲直、长短不去做大幅度的波动。