阎安|黄宾虹花鸟画的缘起、发展和意义

点击文末“阅读原文”,进入《美术》杂志社微店订阅

近 现 代 美 术

Modern Art

黄宾虹花鸟画的缘起、发展和意义

中国美术学院艺术人文学院教授|阎安

摘 要:本文针对黄宾虹的花鸟画创作进行研究,发掘出花鸟画在黄氏艺术生涯中不可或缺的地位,只有将花鸟画、山水画创作并置,才能反映出黄宾虹鲜活的创作状态和整体性的艺术理想。本文首先界定出黄氏花鸟画发展的不同阶段,通过分析花鸟画在黄宾虹一生中的不同应用场景,论证花鸟画为黄宾虹情感抒发不可替代的途径。继而从存世花鸟作品的形式分析入手,尤其针对大量的未完成稿和临摹稿,分析出黄宾虹在花鸟画创作上所具有的独特形式创新。最后结合黄宾虹的绘画理念,说明黄宾虹以花鸟画创作展示出了他在绘画艺术上的全面性和探索性。

黄宾虹是近现代中国山水画的扛鼎人物,但也在绘画理论、花鸟画创作等领域有着独立、独特的重要贡献。随着研究的深入,他独具风貌的花鸟画越来越被人认知并推崇。黄宾虹对花鸟题材不是偶尔涉笔,而是从开蒙一直画到垂暮,本文即针对黄宾虹的花鸟画创作进行研究,发掘花鸟画在黄氏艺术生涯中不可或缺的地位。

在今天的美术史框架中,黄宾虹最为主要的标签是山水画家,但爬梳既往研究可发现:从父辈对他的兴趣培养开始,到延师启蒙学习绘画,再到绘画作品的临摹乃至最初的自主创作,其题材都是花鸟画。青年时的黄宾虹离开家乡游历天下,最初关注到的也是花鸟画和花鸟画家。直到1935年,也就是黄宾虹七十余岁之后,他才通过作品润格、画册出版、参加展览等方式正式而且频繁地将自己的花鸟画展示在世人面前。

虽然黄宾虹一生的创作重心和理论成就集中在山水题材上,但他从来没有停止过花鸟画创作。他的学生王伯敏认为黄宾虹“早学而晚熟”,黄氏山水的自家风貌也正出现于70岁之后。所以,黄宾虹的花鸟画是与他的山水画同步成熟的,并与山水一起成为黄氏绘画的艺舟双楫。然而,花鸟画和山水画有着不同的社会功能和情绪价值,在这一方面进行梳理,有助于更深入地理解黄宾虹的艺术。

一、黄宾虹花鸟画的创作情境

花鸟画内容丰富,造型多样。在“寓兴”的层面上,花鸟相对于山水可以表达出更多样化的情感,具有更丰富的传情达意的画面和笔墨手段。且由于花鸟画的创作过程往往更为快速,所以在黄宾虹的艺术生涯中,花鸟画的创作情境与山水画有很大的差异。

黄宾虹的花鸟画创作,除了写生,大部分与当时具体的事件场景相关,在雅债、笔会、交游、亲族聚会等不同背景下,花鸟画对情感的表达更为直接。从使用的效果看,花鸟较比山水,更易通过用典,进行文学性的传情达意。

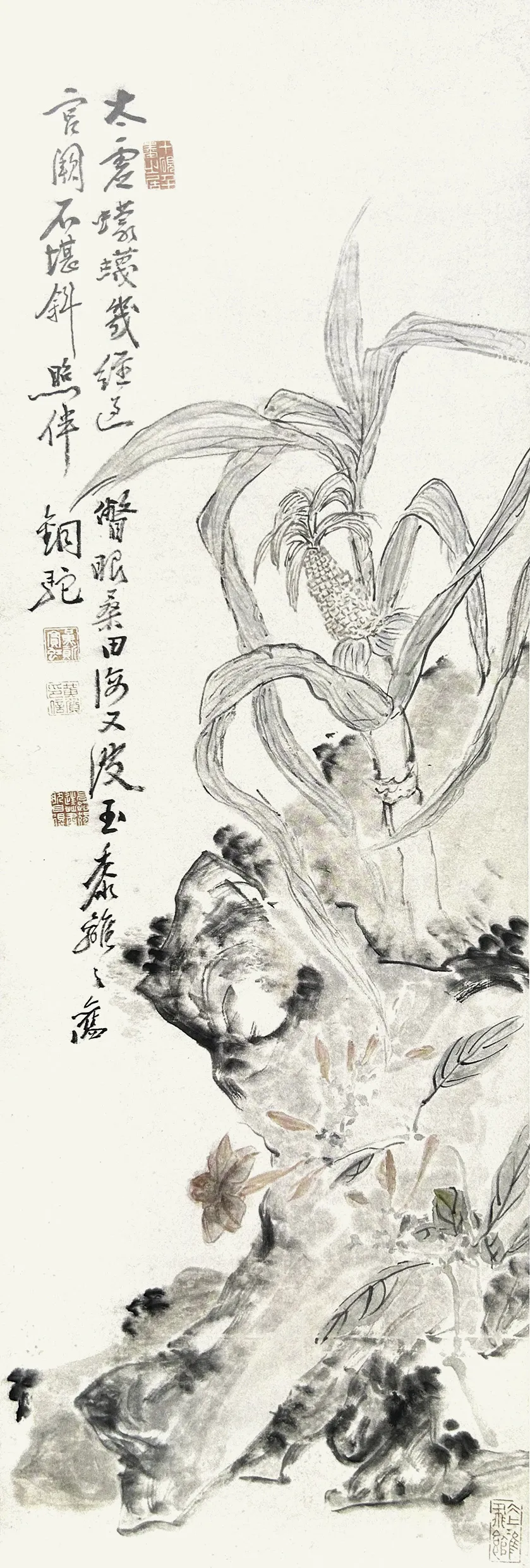

1944年的《黍离图》是黄宾虹花鸟画中最具民族性和国家、时代情感的一次创作(图1)。1937年“七七事变”之后,日本人侵占北平,黄宾虹南返无计,应聘为北平古物研究室导师及北平艺专教授。在国破家亡、身世飘零的境遇中,黄宾虹时常读陆游诗“呜呼,楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人”。在这个充满忧思、愁苦的特殊时期,黄宾虹给朱砚英去信说“当此狂风暴雨中,过去自有晴霁之望。”又给黄居素的信中写道:“耐此岁寒,春和自有转机。”以花卉耐寒迎春的生机,写照此时的心境和必胜的信心。

图1 黄宾虹《黍离图》

纸本设色 120cm×40cm 私人藏

1944年春,黄宾虹路过新华门前,见日军在集队操练,愤恨不禁感触肺腑,于是匆匆回家,立即展纸挥毫,愤然画了《黍离图》并题诗:“太虚蠓蠛几经过,瞥眼桑田海又波。玉黍离离旧宫阙,不堪斜照伴铜驼。”画中玉黍一枝独秀,并以坚石、梨花作陪衬,既寄托了触景伤情、怀念故国的情思,又寓意民族的坚挺如“繁英秀萼亦不因之稍歇”的反抗精神。

此作涉及到两个典故。其一,《黍离》出于《诗经》:西周被灭,周平王被迫迁都洛邑建立东周。《毛诗》序称:“《黍离》,闵宗周也。周大夫行役至于宗周,过故宗庙宫室,尽为禾黍。闵周室之颠覆,彷徨不忍去,而作是诗也。”黍离之悲成为指代亡国之痛的重要典故。可以想象,当时的黄宾虹眼见北平仍是那个北平,紫禁城依旧矗立,可故都街道之上看到的都是日本士兵时,心中那种无限的哀伤。其二,“铜驼”典出《晋书·索靖传》“靖有先识远量,知天下将乱,指洛阳宫门铜驼,叹曰:‘会见汝在荆棘中耳!’”索靖预见乱世将近,阊阖门外那对汉武帝时期铸造的铜驼将流于荒野荆棘之中。后遂用“荆棘铜驼”“铜驼巷陌”“洛下铜驼”等词形容荒乱、劫掠和亡国后的凄凉景象,表示对时事不安定的忧伤感叹。

此后每遇重大历史事件,黄宾虹均作花鸟画以志。1949年中华人民共和国成立,他写道:“今观最高共产主义学说,大公无私,坐言立行,上下一致,同心协力,诚人民之福,百世之利也。”值此民族复兴的时刻,作《耕获图》《渔乐图》,庆农、渔业丰收。当宪法公布时,他也强从病中坐起,画《长松图》志庆。黄宾虹这种强烈的热情,是上升到国家民族层面的家国大爱,所以不仅体现在“浑厚华滋,民族之本”“山川浑厚,草木华滋”的山水画中,同样体现在寓意明显、直抒胸臆的花鸟画里。

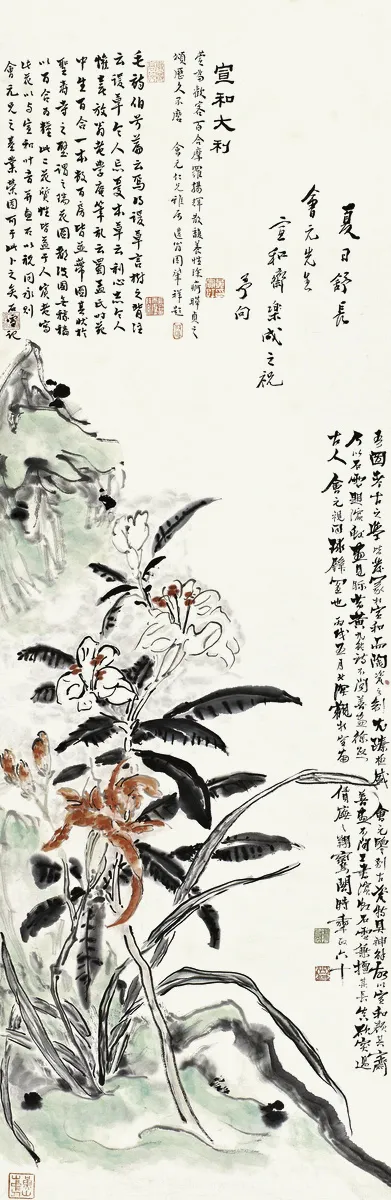

不仅在重要的历史时刻,花鸟画也出现在黄宾虹的日常生活之中,成为他抒发个人情感的一条不可替代的途径。1953年,90岁的黄宾虹曾赠送给长孙女黄高勤和孙女婿章传鸿一套十二开的花卉册页,以贺二人新婚之喜(图2)。其时黄宾虹的花鸟创作已经十分稀少,且从黄高勤的回忆可知,黄宾虹与她多年来一直保持着书信往来,但以往每次赠画都是山水小稿。在新婚之际,老人作十二开的花鸟册页用于祝贺,可见在老人的心目中,晚辈的幸福生活更应当用美丽的花卉加以点缀。

图2 黄宾虹赠送给孙女黄高勤和

孙女婿章传鸿花卉册页十二开中的二开

花鸟画更易表达出对对方恰当的重视,更适合雅债往还。

1935年,黄宾虹曾为李宣龚花甲寿诞作画祝寿。李宣龚(1876—1953),字拔可,号观槿,室名硕果亭,晚号墨巢,福建闽县人。清光绪甲午年(1894年)举人,列江苏候补知府。民国后辅佐张元济主持商务印书馆,曾任经理,并兼发行所所长,同时也是商务印书馆的股东之一,喜收藏古代及时人书法、绘画精品。民国30年时(1941年)任合众图书馆(即上海图书馆前身)董事。可见李宣龚是一个文化商人,而不是纯文人或者官员。

虽然未见当时的赠画,但根据题画诗《寿李拔可先生诗画》的首句“四序花光惬李侯,双辛夷树簇高楼”,便可知赠送贺寿的是一幅完整的花卉作品,画面中包含了多种花卉和两株高耸的玉兰树簇拥下李家的书楼。

为师长贺寿赠送山水画是文人的传统,如沈周《庐山高》即为此类名作。黄宾虹为长辈贺寿也多做山水画,但在为李宣龚六十寿诞贺寿当年,他自己已年逾七十。面对一个年纪上比自己小一辈,但确实又很有影响力的人物,送山水画显然过于尊崇,而送花鸟画更为合适。且双辛夷楼本是李宣龚父亲李宗祎的书楼,黄宾虹在画面和题画的贺诗中首先提及的是对方的先辈和家族传承,正是当时略显尴尬心态的体现。

另一个相似的例子是,1946年,他为孙会元古董店的开张作《萱花百合图》以赠(图3)。孙会元是山东荣城人,1929年进入北京琉璃厂经营瓷器的雅文斋古玩铺做学徒,后转入经营瓷器、金石的韫玉斋。1946年在琉璃厂开店建立宣和斋,主营瓷器、杂项。解放后进入北京市文物机关工作,任国家鉴定委员会常委,与孙瀛洲、赵嘉章、傅大卣等人同为著名古陶瓷鉴定专家。1946年,黄宾虹时任古物陈列所国画研究馆导师,好先秦玺印、古陶,而孙会元以琉璃厂之便帮忙物色,两人交往密切。故宣和斋开张,黄宾虹作画为贺在情理之中。画面的内容是萱草与百合。黄宾虹作花卉的景别范围多为近景或是特写,着重表现主体,但在此作中,他不仅为萱花、百合添加了周边的环境,还以石绿描画了一座山峰作为背景。画面设色艳丽,景物丰富,构图完整。萱草在《说文解字》中又名忘忧;百合花美丽,寓意百年好合。这两种花卉寓意都很美好,且萱草百合这一组合又与“宣和斋”的名称谐音,所以画这一题材贺新店开张,可谓用意深长,较比山水画更为合适。

图3 黄宾虹《萱花百合图》

纸本设色 131cm×42cm 私人藏

花鸟画具有更高的创作效率,在作画时间或是创作精力不允许的情况之下,花鸟画比山水画更容易完成。

较为典型的是各种笔会,如刘海粟在《黄宾虹题画诗集》的序言中就提到过一次画家小聚:

这是一个典型的笔会场景,会中画作的创作是即兴而快速的。在这种笔会上,一般不会有“十日一水,五日一石”的反复构思和推敲修改的机会,更多的是画家各显其能并展示和记录与会者情感的交融状态。花鸟画因其内容形式多样,作画过程潇洒快速而更易受参加笔会画家的青睐。

花鸟画有更多的寓意图式可以直接使用,以表达更多样的情绪。

1949年春,黄宾虹和好友舒国华相约共游灵峰。灵峰探梅是杭州当地的著名景观,梅花比别地早开迟谢,因此和孤山、西溪并称为杭州的三大赏梅胜地。胜游之后,黄宾虹作《梅竹双清图》赠送给舒国华。

舒国华(1901—1965),浙江东阳人。20世纪20年代就读于浙江法政专门学校,抗战伊始入浙赣铁路局任秘书主任。杭州沦陷后,随铁路局迁江西玉山。抗战胜利后浙赣铁路局迁回杭州,舒国华任浙赣铁路局东南管理处处长、铁路局出版委员会主任,并参与创办《浙赣路讯》,任实负总责的副主编。公职之余,舒国华雅爱诗文书画,每当春秋佳日就与杭城诸友黄宾虹、丰子恺、陈季侃、马一浮、张宗祥、余绍宋、潘天寿等人相聚雅园,吟诗论画。舒国华酷爱收藏翰墨丹青,收藏作品近千,为能将名人所赠书画传世,遂于1948年底至翌年初,挑选约300幅佳作,编为《省吾庐书画集》六集,分别由叶恭绰、黄宾虹、余绍宋、张宗祥、马一浮、梅庵题名。舒国华的众多朋友中,谊属金华府同乡的黄宾虹是交情至诚至真的一位。经济条件较为优越的舒国华曾不断向黄宾虹提供书画创作经费,两人的笔墨交往也甚多。

1949年春天的这次共游灵峰,也许就是舒国华向黄宾虹透露要将藏品结集出版并请其为书提名的时候。在这一场景之下,黄宾虹作《梅竹双清图》,将其赠予朋友,传统的梅竹共幅的图式成为黄宾虹用以比喻两人友谊的方式,明确且易被读懂。

黄宾虹在与朋友的交往之中,尤其爱用传统的图式来表达情感。1951年春,他曾为老友秦曼青作《岁朝图》。秦更年(1885—1956)字曼青,号婴闇居士,江苏扬州人,诗人、学者、藏书家、出版家、书画家。生平足迹遍天下,曾任广州大清银行、长沙矿业银行、中国银行文书主任及上海中南银行任文书主任、总务课长等职。客寓长沙时,得从叶奂彬游,遂精版本目录学。郑逸梅《艺林散叶》云:“秦更年多才艺,为一时名士,不知彼幼年乃一钱庄学徒。”黄宾虹经常与之讨论金石版本乃至于书文书画。1926年,黄宾虹发起创立中国金石书画艺观学会,并主持日常工作,秦更年也参加其中。黄宾虹最早的两本山水画册的出版,秦更年都全程参与。一是1934年木刻版的《滨虹纪游画册》,由秦更年找苏州刻工刻制印成,宣古愚为之序;二是1943年珂罗版的《黄宾虹先生山水画册》,由秦更年出面委托严惠宇,和一位徐姓先生共同出资刊印。偶尔操刀的黄宾虹曾为其刻“秦曼青”印,可见两人交谊甚笃。

1951年,黄宾虹时86岁,已与秦更年结交30余年。春节作《岁朝图》始于唐代,对文人来说已是一种传统,在祈福迎新的同时反映自己的高洁情志。晚年的黄宾虹此时作《岁朝图》,除了向老朋友贺岁,传递新春之喜外,也有向老友报告自己身体仍然康健之意。

从这些例子可以看到,黄宾虹花鸟画出现是有情境的,跟当时具体的事件有着直接的关系。这些情感的波动,影响了黄宾虹花鸟画的创作。

二、黄宾虹花鸟画的构图特色

经过以上的讨论可以看出,在黄宾虹的艺术生涯中,花鸟画主要负担着意义的传达和情感的表露,而不仅是视觉审美上的功能。但这并不意味着黄宾虹在花鸟画创作上没有自己的贡献。

黄宾虹存世的花鸟作品数量不少,且相当一部分为草稿,甚至有很多内容或为写生或为临摹,尚未落款钤印。相比那些构图完整、款印俱全的作品,这些日常的功课恰恰更能看出他在画面上的新尝试。

首先,黄宾虹的花鸟画创新基于对传统的继承,根植于传统的图式之中。

浙江省博物馆所藏《花卉苍石图》(图4)就是极典型的一件。该画本幅无款,右侧立一块大石,瘦漏皱透且覆有青苔,左下石根处生出一枝栀子花,虽是水墨作品,但花光摇曳,仿佛能见到其正在灼灼盛开。大石为微微左倾的半月形,而花枝的主杆呈右曲的弧线,虽与大石一低一高,却仿佛相互抱持。

花与石的组合是中国花鸟画的一种传统图式,主要内容是一块大石立于图中,一株植物出于其上,或在此基础上再增添一些鸟雀。这种构图出现得很早,在唐代壁画中就已经存在。黄居寀的《山鹧棘雀图》是卷轴画中较早反映这一图式的作品,其后历代名作追仿不绝。如李衎的《竹石图》、王渊的《桃竹锦鸡图》、文徵明的《秋花图》等画作中都使用了这一组合。

图4 黄宾虹《花卉苍石图》纸本水墨

122cm×40.5cm 浙江省博物馆

但这种明显的传承关系在黄宾虹的《花卉苍石图》中被打破了,画中石头和植物的关系变为石头在上而植物在下,石头要高于植物。但是,他的这种对传统的打破方式,和特别激进的、显得很有当代性的现代画家的打破方式极其不同。在这张画中,黄宾虹的革命性体现在对古人继承前提之下的创新,即无论在视觉上还是精神上,都能够上承古人,但又不知不觉地潜移默化,所以画面的创新不会显得突兀。与全盘推倒式的打破相比,这种革新的生命力因为有了传统的积淀而显得更加浑厚。故而“浑厚”一词成为黄宾虹绘画艺术一个核心形容词,无论是山水、花鸟、书法和艺术理论,他的笔墨和思想都能给人以浑厚华滋之感。

黄宾虹将老庄的哲学思想运用在绘画当中,他曾说“艺必以道为归”,尤其针对笔法,他在《画法简言》当中说道:“太极图是书画秘诀。向左行者为勒,向右行者为勾。”太极笔法体现在画石头上,用一勾一勒画出基本造型,而这个基本造型,还可以被囊括进更大的造型里。在构图上,《花卉苍石图》中的石头与植物都形似半月,恰似一对阴阳鱼,就像太极一样。画面中一实一虚,一黑一白,一简一繁,呈现出相合的势态。

从以上的分析来看,黄宾虹的这幅《花卉苍石图》既体现了他继承传统之后的革新,同时融合了他对绘画的核心理解,将自己绘画时的微观笔法外化于客观的整体构图之中。因此,虽然此作未来得及题跋落款,但就其实验性意义而言,价值不低于任何一件完整的作品。

其次,黄宾虹在花卉姿态的描绘中更注重横向的捭阖,进而形成了独有的折枝和手卷的构图特色。

在传统中国画中,由于山峰或山脉的表现必须依照自然的走势推进,所以绝大多数画面是纵向展开的,但是花卉的表现因“折枝”方式的出现而呈现出更多的活力。事实上,在黄宾虹的多幅手稿中可以总结出不少极具个人特色的构图方式。可以说,是花鸟画给了黄宾虹经营位置并进行突破的机会。

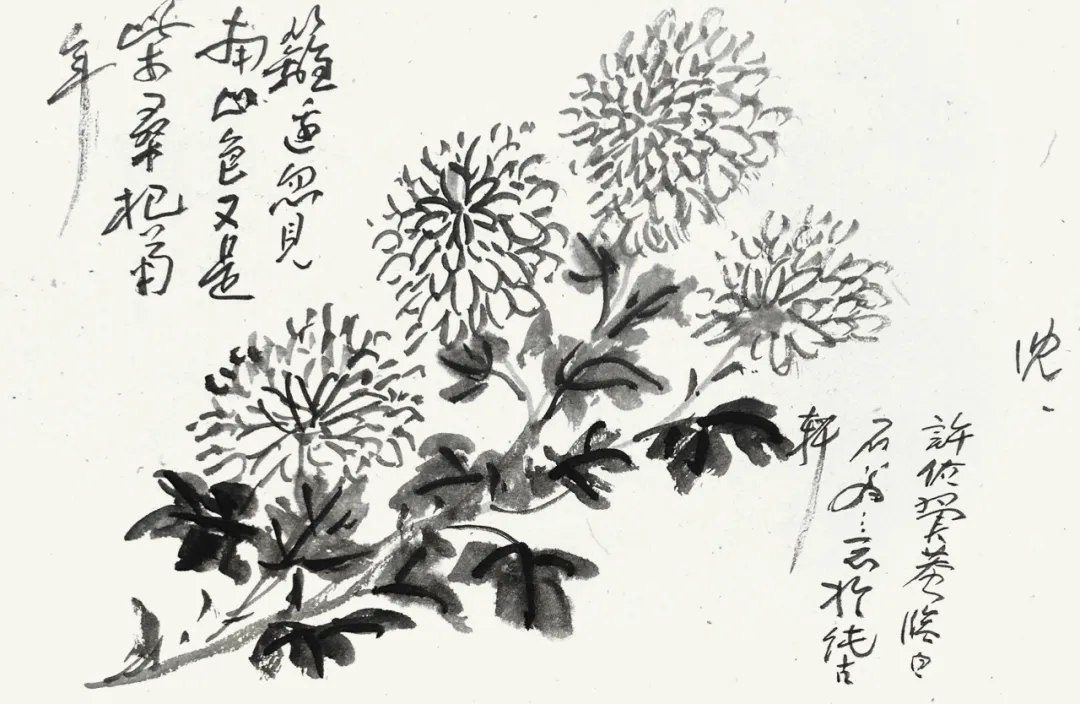

黄宾虹一生都十分注重临摹古人作品,故存世大量的未完成稿、写生稿、临摹稿、练习稿。但他的临摹稿,和古人的原作相比有很大的差距。哪怕是局部性较强的折枝花卉作品,黄宾虹也在师古的基础上进行了自主的变化。如浙江省博物馆所藏的《水仙》(图5)便是较为明显的一幅。水仙是传统题材,赵孟坚《水仙图》、钱选《八花图》等均为名作,其中所绘水仙花都是自然生长的姿态,从画面下方出枝,然后长叶左右散逸,构图均衡。而在黄宾虹笔下的水仙姿态出现了倾向一边的态势,旁边配了一枝竹叶,这是经过画家改造后的样子,而不是水仙花自然的情态。黄宾虹在描绘眼中的花卉时,反映在笔下的已经是自觉处理后的样子。类似的作品不止一件(图6),但不论是横向构图还是纵向构图,都可见这是黄宾虹故意为之的。

浙江省博物馆还有一套藏稿,黄宾虹自编号为“沈一”“沈二”……(图7)。从内容看是临摹自沈周的作品。画稿中的菊花,学习沈周基本的笔墨语言技法特征非常到位,花头勾线,叶片由小写意的水墨点染而成,重墨勾茎。沈周确有小幅的折枝花卉册页传世,较为典型的如《辛夷墨菜图》《卧游图册芙蓉》《卧游图册黄花》。将黄宾虹的临摹之作与沈周的类似作品相比较,除了笔墨语言之外,可见黄氏作品画面结构有着明显差异,即主干的出枝角度更为倾斜,位置更为侧面,这直接导致其笔下花卉的左右捭阖程度更为剧烈。检视黄宾虹所画的其他小幅折枝花卉,也多有这种出枝习惯——主杆从画面外侧出枝,仿佛不是从画面中的地面生长出来的,而是在画面之外生长之后探头进入画面的(图8)。

图5 黄宾虹《水仙》纸本水墨

38cm×27cm 浙江省博物馆

图6 黄宾虹《水仙梅花》纸本水墨

28cm×42cm 浙江省博物馆

图7 黄宾虹《临沈周画稿》

纸本水墨 浙江省博物馆

图8 黄宾虹所作多本设色杂花 浙江省博物馆

黄宾虹注重师法自然,但是力争高于自然,在这些花卉作品中能够看到的是他对画面结构的独有处理方式,以及对折枝构图和花卉姿态个性化的理解和处理手段。这种出枝方向的变化,频繁地出现在各种花卉类型之中,涵盖了各个花种,使整个画面出现了质的变化。

在折枝小品中的这种侧向出枝,在更大尺寸的横幅手卷作品中继续发展成了横向的构图。这是黄宾虹自己在花鸟实践中的心得,并有所创新的部分。如浙江省博物馆藏的《花卉》(图9),一枝主干从左下角长出,分成左右两枝,右边的枝再分成左右两枝,所以它左右之间的开张程度非常剧烈。从存世的作品看,这种横向的图式结构在黄宾虹勾画草本花卉时被较多使用。

以吴昌硕、齐白石等为代表的近现代中国画家,对花鸟画的一大贡献就是极大地增强了画面纵向的势,故而如紫藤、葫芦等相应的题材开始受到重视,如蜿蜒倒垂的长线条便成为齐白石经常使用,而且非常成功的艺术特色。黄宾虹也有这种画法,但在他的创作中,出现了另外一种革新的方向,即横向的势。他所画的植物长势格外开张,在花鸟画领域,黄宾虹笔下花卉左右捭阖的强烈程度超越了所有前人。

所以,尽管黄宾虹大量地绘制了纵向的花卉作品,但横向延展的花卉手卷创作更能代表他的花鸟画水平和个性特色。

图9 黄宾虹《花卉》纸本设色

24cm×82.5cm 浙江省博物馆

三、黄宾虹花鸟画与山水画的统一性

黄宾虹曾说:“画山水要有神韵;画花鸟要有情趣;画人物要有情又有神。图画取材,无非天、地、人。天,山川之谓;地,花鸟鱼翎毛之谓。画花草,徒有形似而无情趣便是纸花。”可见他是将山水和花鸟同时放入自己统一而有序的绘画世界里的,他对山水、花鸟和人物,不仅有技法层面的认识,还有深层次的理论总结。在他的理想结构中,山水、花鸟甚至是人物,都有各自的长处和不可取代的位置,它们只有结合在一起才能表现出“天、地、人”的完整世界。所以,尽管黄宾虹针对花鸟画所进行绘画理论上的探讨不多,但是他的花鸟画创作观和价值观,与他整体的绘画观是一致的。虽然花鸟和山水在基本面貌上有极大的差异,潘天寿也曾在评论中指出黄宾虹的花鸟与山水“了不相似”,但从以下几方面看,黄宾虹的绘画具有强烈的统一性。

首先,在画理追求上,山水、花鸟皆求“内美”。黄宾虹提出的“内美”概念是他在儒道并存的哲学观基础上,构建出的一套与艺术相关的美学思想体系。黄宾虹认为它是中国画乃至中国传统艺术最深层的精神追求,是中国传统文化在审美层面的终极目标,这也成为他一生绘画创作的核心追求。

黄宾虹作画是有精神内核的,这个内核是深层次精神层面的追求,并不是画面层次上对表象的追求,他把自己对画的追求归结为“内美”。“内美”是黄宾虹整个画学思想的核心词,这一概念的发展是一个渐进的过程。对于黄宾虹来讲,“内美”最早出现在绘画的构图层面上,主要解决画面如何才会美的问题。他在《虹庐画谈》里面提道,“参差离合,大小斜正,肥瘦短长,俯仰断续,齐而不齐,是为内美”。“参差离合,大小斜正”,说的是画面中物体在构图里形成的错落关系;“肥瘦短长,俯仰断续”,是造型的呼应关系,也可以理解成线条质地的多样性,在这个层面上总结成“齐而不齐”的视觉规律。进而,“内美”一词又从视觉上的追求,上升到了精神、哲学的层面。黄宾虹所处的是一个动荡巨变的时代,经历过抗日战争、解放战争后,他逐渐把“内美”上升到精神追求,上升到民族性,提出了“以华滋浑厚为功,发扬中国民族精神,为文化最高学术,世无比伦”。他认为“山川浑厚,草木华滋”是自然本身的美,画家应该去表现它,只有表现民族性的绘画艺术,才是真正的美。因此,“内美”无论在黄宾虹的作品还是理论中,都占据着核心地位。这种核心的艺术追求不仅体现在山水画中,同时也适用于他的花鸟画。

其次,山水和花鸟都追求以书入画,在笔墨语言上,黄宾虹将相同的笔法和墨法融入到不同的造型对象之中。

“书画同源”是传统文人画创作的核心理念之一,黄宾虹对此尤为重视,认为书法能力对绘画创作起到决定性的作用。伴随着他书法,尤其是篆书的质变,画风也相应地出现了变化。

黄宾虹在作画时,强调像古人一样用笔,他在《画法要旨》一文中指出:“画法之妙,纯视笔法,笔法之繁简工拙,常在格局色彩之外。”在《六法感言》中对笔墨与气韵生动的联系和关系有过这样的言论:“何谓气韵?气韵之生,由于笔墨。用笔用墨未得其法,则气韵无由呈露。”黄宾虹一生不忘体会少年时老师所说的画法“当如字法,笔笔宜分明”,所以在微观的笔墨上,强调以书入画,书画同源。这种绘画笔法和书法艺术相互观照的审美方法,决定了他作品画面用笔的丰富变化特性,也决定了他作品格调的高度。“画有初观之令人惊叹其技能之精工,谛视之而无天趣者,为下品;初见佳,久视亦不觉其可厌,是为中品;初见不甚佳,谛视而其佳处为人所不能到,且与人以不易知,此画事重要在笔,此为上品”。黄宾虹将绘画分成高下有别的上品、中品和下品,其标准就是“笔”。

“以书入画”是黄宾虹传承古人笔法的语言基础和核心理念,并将之贯彻在自己的创作之中。无论山水还是花鸟,黄宾虹均以“书画用笔同法”为原则,将富有金石意味的线条与山水和花卉的造型结合在一起。黄宾虹晚年曾对王伯敏说:“赵孟頫谓‘石如飞白木如籀’,颇有道理。精通书法者,常以书法用于画法上。昌硕先生深悟此理。我画树枝,常以小篆之法为之。”所以看他的作品,无论山水画还是花鸟画,看到的其实是笔墨与物象的统一。

与小品相比,黄宾虹大尺寸的花鸟画作品并不多,款印题跋文字俱全的则更少。“含刚健于婀娜”,“所谓含刚健于婀娜,既是遒媚”是黄宾虹多次书写的题跋,今天看来这正是黄宾虹对花鸟画的要求。花鸟与山水是统一自然的一体两面,通过花鸟能在柔中表现出刚,就能表达出“内美”。同时,黄宾虹又最为推崇宋元时期的山水。他也说过“宋元人渴笔法,刚而能柔,润而不枯,得一辣字诀耳”,“若枯而不润,刚而不柔,即入野狐”。山水画和花鸟画,一者在刚中求柔,一者在柔中求刚,两者都反映着黄宾虹的绘画哲学。如他自己所言,“文人图画,各具特点,山水取意,花卉取趣”。可谓两者同出而异体,同谓之美,美之内美,审美之核心矣。

潘天寿曾于《西泠艺报》发表专文评价黄宾虹的花鸟画:“间作梅竹杂卉,其意境每得之于荒村穷谷间,风致妍雅,有水流花放之妙,与所绘之山水,了不相似。”虽然这段话多次被后人引用,但潘天寿所说“与所绘之山水,了不相似”的黄氏花鸟,指的是画面形式风貌上的差异性,而在深层次的画理追求上,两者实际上是高度统一的。

再次,无论山水画还是花鸟画,创作的基础均来源于生活,写生都在创作过程中占有极重要的地位。

在写生的整个过程中,山的观感是由多渠道共同生成的。宏观的山是一草一木、一花一鸟的集合——因而有理由相信,黄宾虹在出游中,既看山,同时也赏花听鸟。

黄宾虹言:“师今人者,食叶之时代;师古人者,化蛹之时代:师造化者,由三眠三起成蛾飞去之时代也。”黄宾虹化用庄周梦蝶的典故,形容蝴蝶和“我”之间的关系,犹如绘画的学习、理解和变化,跟破茧成蝶的三个步骤一样,是在继承后不断加以深化的,学习造化则是最后的阶段。黄宾虹特别强调写生,他一生中遍历名山大川,仅写生画稿就有万余页。黄宾虹的山水画,追求的是笔墨的浑融,即笔墨的黑密厚重相互累积,最终像山的本体一样,没有办法分割分裂出来。黄宾虹看山体会山的过程,是一个多元综合的一体化过程,包括视觉,也包括听觉和嗅觉。据其所记,他“游黄山、青城,常常于宵深人静中,启户独立领其趣”。在深夜里,什么都看不到的情况之下,黄宾虹仍能通过“听雨”等手段感受山水。这种听,是黄宾虹形成整体观感的重要手段,所以他心中的山是立体的。黄宾虹的山水画能够反映出一种综合而整体的山水精神,而不仅仅是一座山的造型画面。他在《九华山水册》中写道:“白昼观山川之势,夜阑观山川之趣。”夜中之山的黑密、幽深、雄奇、沉静是白天所不能见不能悟的,“如夜行山,昏暗中层层深厚,运实于虚,无虚非实。”。对大自然的参悟,使黄宾虹在笔墨上也有所发展,他的笔墨与自然景观的色彩和结构融为一体,这也是黄宾虹山水的审美追求。

山里有植物,才是有生机的山。在写生过程中,不会只看山不看花,《铜坞石上游》诗中就有:“山行兴未穷,复登白云峤。石上识曾游,墨花破陡峭。邻花尚未见,知有幽人到。”1931年黄宾虹于雁荡纪游时又在《四十九盘岭归兴》中说:“笋舆盘过玉茏苁,峦嶂千寻涧百重。雷色岩花飞蛱蝶,雷声瀑水起蛟龙。”从他的这些题画诗中恰可以看到黄宾虹看山赏花的过程。不难想见,黄宾虹应有不少的花鸟小品,是在看山、写生的过程中产生的。

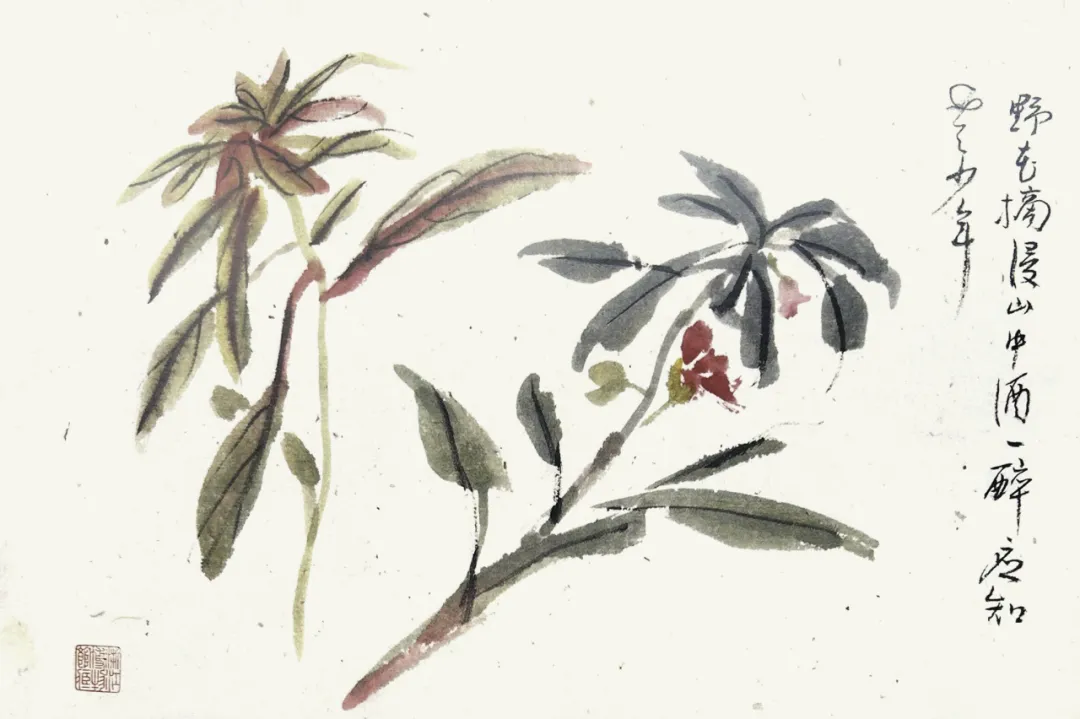

黄宾虹存世的花卉小品数量众多,大部分是不加题跋的,但浙江省博物馆藏有一件难得的作品《野花》(图10)上有题跋“野花摘浸山中酒,一醉应知老少年”。正好说明这是一种在山中游历,兴之所至时随手采撷,以花佐酒,老夫聊发少年狂的精神状态。

图10 黄宾虹《野花》(《花卉》册页十开之七)

纸本设色 28.5cm×45cm 浙江省博物馆

余 论

尽管黄宾虹没有留下系统的花鸟画理论,但从题画诗和画语录中散见的句子来看,他一直对花鸟画保持着一贯的价值观和自己的批评标准。

与山水画一样,相比院体画风,黄宾虹更崇尚花鸟画中的文人性,这是他基本的绘画价值观。他在题水墨花卉时,说“窗外冰轮透绿纱,风枝露叶态交加。徐黄空诩丹青艳,水墨能生倾刻花”。显然认为水墨是胜过丹青的。他的文人画观并不是无条件地认为水墨至上,而是在画史基础上承认院体和设色花鸟画的价值的。一段题跋很好地表明了他的认识:

黄筌矜富贵,徐熙工野逸。南宋开院画,体格早殊别。青藤白阳才不羁,绘事兼通文与诗。取神遗貌并千古,五百年下私淑之。笔势飞腾气蓬勃,脱屐勋名卧泉石。遂教璀璨花如锦,不传丹青传水墨。君不见将军五季郭崇韬,夫人写竹金错刀。黯淡非凭灯取影,射窗直悟冰轮高。功师造化人中豪。

除了以上的意思,题跋还点明了自己私淑青藤白阳,作画追求取神遗貌工师造化。更有意思的是另外三段题画诗:

元人写花卉,笔意简劲古厚,于理法极其严密,白阳、青藤犹有不逮。——题画花卉

宋、元人多作双钩花弃,每超逸有致;明贤秀劲,当推陈章侯。余略变其法为之。——自题双钩花卉

有明一代,花卉画论者,以为陈白阳妙而不工,陆包山工而不妙。兹拟兼采其长。——自题牡丹

The Origin, Development and Significance of Huang Binhong’s Flower-and-Bird paintings

Yan An, Professor at the School of Art and Humanities, China Academy of Art

Abstract: This article analyzes Huang Binhong’s flower-and-bird paintings to understand the indispensable role of these paintings in Huang’s artistic career. Only by studying both his flower-and-bird paintings and landscape paintings can the artist’s active creation state and overall artistic ideal be reflected. This article first defines different stages in the development of Huang’s flower-and-bird paintings. An analysis of different backgrounds against which flower-and-bird paintings were created demonstrates that these paintings served as an irreplaceable way for the artist to express his feelings. Then, distinctive, new forms used by Huang Binhong in his creation are analyzed on the basis of existing flower-and-bird paintings, especially the large number of unfinished drafts and draft copies. Finally, based on Huang’s painting concepts, this article believes that he covered various aspects of painting and was willing to explore in his creation.

Keywords: Huang Binhong; flower-and-bird paintings; exchanges among literati; inner beauty