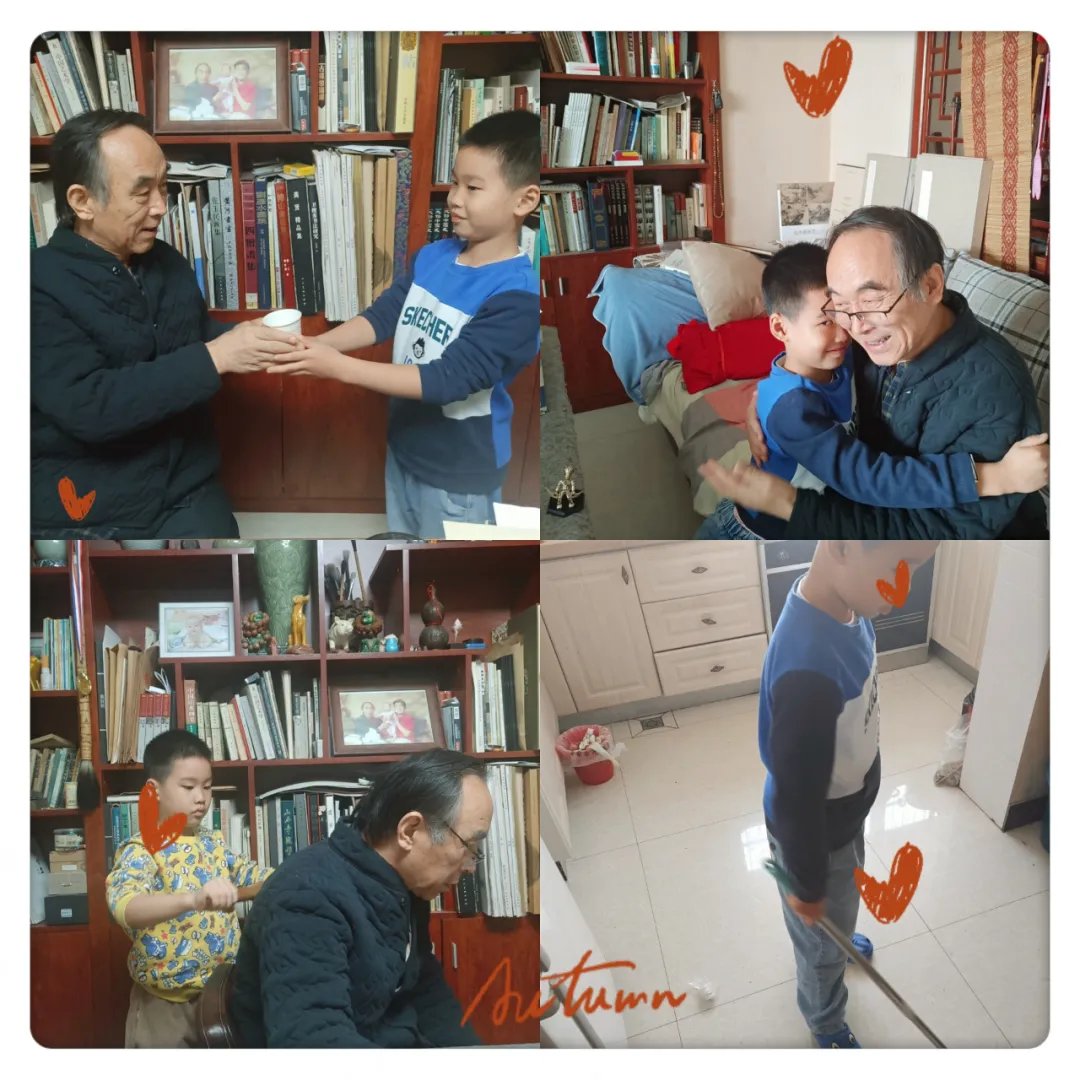

小朋友学习“孝”顺长辈

上周末,学校给小朋友布置家庭作业,回去给爷爷奶奶做点事,如捶背,拥抱,端水,洗碗,扫地,洗脚等诸如此类,通过这种方式来培养小朋友孝顺长辈的意识和习惯。

在元宝给父亲(元宝爷爷)敬水的时候,父亲打趣的说到:“你这是领导做派啊,还得摆拍”,过程中,元宝还时不时的挤眉弄眼,庄重不起来。

说起传统文化中的孝道,孝文化,可以说已经深深植根在每一个中华儿女的心中,成为一种集体潜意识的存在。

祭祀与孝道

最常听到俗语就是“不孝有三,无后为大”,之所以说无后为大,与古人的祭司观念密切相关。如果没有了后代,就不能年复一年的去祭祀祖先,给祖先供应吃喝,如此下去,家族也就要没落消亡了。因为对于古人来说,祭祀就是社会生活中的头等大事。

“国之大事,在祀与戎”,在国家大事里,第一件事是祭祀,第二件是打仗。在夏商周时期,祭祀祖先就是古人最重要的传统。在那个民智未开的时期,当人们面对各种无法解释、预测的自然现象时,内心充满了恐惧与不确定。为了消除内心的不安定,解释自然之力,神鬼之说也就随即而来,这在全世界范围内都是人类所共有的特征。正是对于鬼神的崇拜,逐步演化出古人对鬼神、祖先的祭祀传统,通过这类仪式来获得内心的稳定与平静。

在周朝,最高的统治者被称为周天子,天子即上天的儿子,是上天派到人间的最高统治者,拥有普天之下最高的权利。所以,天子祭司天地,不仅仅是为了求得风调雨顺,更是向万民宣扬统治的合法性,这是上天赋予我的权利,意味着君权神授。

正是在周朝,建立了起一整套以道德和礼仪为核心的政治制度。君臣父子,等级分明,各司其位,也正是孔子念念不忘的理想社会。在这种社会中形成了“天地君亲师”的文化精神,“君”与“亲”一体,君臣关系就如同父子关系一样,所以孝道的尽头就是忠君之道。

因此,自汉朝起,历朝历代的皇帝都称“以孝道治天下”,把孝道奉为最高意识形态准则。汉朝皇帝自刘邦以下,谥号都有孝字,如汉孝文帝,汉孝景帝,汉孝惠帝等。

汉朝“罢黜百家,独尊儒术”,儒学成为了官方思想学说,儒学中的孝,在潜移默化中向人们灌输着君为臣纲,父为子纲,尊卑有序,等差之爱的思想观念,自然也就受到统治者的推崇。

二十四孝中的缇萦救父就发生在汉文帝时期,缇萦的父亲淳于意作为管理粮仓的官员犯了贪污行贿的罪行,要被抓去肉刑,直接摧残肉体的刑法,包括黥(脸上刻字)、劓(割掉鼻子)、刖(砍掉手足)、宫(阉割之术)等,汉初完全继续了秦朝刑法,轻罪重罚。缇萦上书文帝,愿意到官府为奴,来换得父亲不受肉刑,文帝被其孝心所感动,便下诏废除肉刑。

现在已经很难判断,汉文帝究竟是为了废除酷刑假以孝道的名头,还是说为了宣扬孝道特意废除了酷刑,又或者互为表里。

现实的冲突

时至今日,社会结构已完全不同于古代社会,但传统孝道的意识形态依旧围绕在人们身边,日用而不自知。很多学校依旧会让小学生去背《弟子规》、《三字经》这类古代的启蒙读物,里面很多内容已经过时,并与当下的价值观相冲,之所以影响不大,是因为大部分老师都不会深入研究,更别说小朋友了,单纯的变成一种练习背诵的方式。

对于小朋友来说,母爱是人类与生俱来的本能,不太需要后天习得,他天然的会去爱护妈妈。而学习如何孝顺老人,如何爱护生命却是比较难的一件事,因为缺乏足够的人生经历。小朋友经常以玩弄,杀死小昆虫,动物为乐趣,未经世间冷暖的他们,是很难理解什么叫残忍,很难感同身受“生命诚可贵”这句话的重量,这也正是霸凌在校园中经常发生的重要心理诱因之一。

孝文化也是如此,只有经历过人间百态,才能体会到父母长辈的毫无保留的爱,没有对比就没有痛的领悟。

慈母手中线,游子身上衣。

谁言寸草心,报得三春晖。

每个年龄段的人读《游子吟》,都会有不同的感受,相信学生时代的小朋友们是难有深刻体会的。

孝道还有一个重要的潜台词,就是回报,也就人们常说的养儿防老。这几年争论比较多的就是关于原生家庭问题,父母对子女不好,子女该不该尽养老的义务呢?这个问题真的是如人饮水,冷暖自知。

首先好不好就是一个价值判断,比如,孩子要去当足球运动员,父母说不行,你得参考高考找工作,这是为你好。孩子想去当明星,跑龙套,父母会说不行,你得参加高考找工作,这是为你好。孩子说爸妈咱们不要吃中药,吃西药,是为你们好,父母会说你懂啥。这还只是最常见的争论,一旦涉及价值之争,很容易陷入一潭死水,大家各说各话。

“这是为你好”就像是唐僧念的紧箍咒,到底好还是不好呢?

人生可以选么?

我的小姑年轻时,为了事业,累垮了身体,得了癌症。我现在还依稀记得母亲带我去看望她的情景,她脸色苍白的坐在病床上,递给我一根香蕉,我吃着香蕉,看母亲和小姑说着说着就哭了。但我清晰的记得,那时候的自己感受不到她们当时的悲伤,只是觉得医院很冷。小姑去世后,留下儿子皮皮跟姑父,不久后,姑父就再婚了,再不久,姑父又有了一个新的小男孩,再后来,皮皮就被送到山东鲁能寄宿体校学习踢足球。人生就是一种黑色幽默,被父母疼爱的不能去踢球,不被疼爱的却被送去了踢球,对于喜欢踢球的小朋友来说,到底该哭还是该笑。前年突然听母亲说,姑父的小儿子四五年前就喝农药自杀了,大约是初中的年纪,母亲说是因为受不了父母对他学习的逼迫。

在这段时间的新闻中,一个是黄元芯小朋友事件,她的尸体近几天在宁波附近海面找到。把一个4岁小朋友独自留在海边20分钟,已为人父的我是很难理解她父母的行为,带元宝出去,不在眼前1分钟就开始找了,20分钟估计就得报警了;另一个就是持续的巴以冲突,大量无辜的小朋友被战火带走,昨天还看到一个视频,一个巴勒斯坦男人抱着他死去的女儿久久不能释怀。

假如可以,以上或有这类情况的小朋友们,在出生前就告知他们即将要面临的生活环境,父母情况,他们还会选择出生么?相信很多人可能会选择拒绝出生,既然人生体验是不可控的痛苦,为什么还要去体验一遍?

这种思想实验是不可能存在的,所以投胎是门技术活,命运使然。

繁衍生殖是生物的本能,但人类不同于其他生物,是具有高等智慧的,可以理性思考,选择不生便是理性思考的结果,也与生育率趋势下降相符合,主要有三个方面考虑:

1、不想承担照顾小朋友的责任,太麻烦,可能自己都还没长大。

2、不想牺牲自己的时间、精力、金钱消耗给小朋友。

3、觉得人生体验很糟,自己也没有能力给小朋友提供足够好的生活环境,所以选择不生。

这与思想实验遥相呼应,也是从源头的角度思考要不要生,是理性思考战胜生物本能的结果。

理性思考是当代人的胜利,它摆脱掉了传统孝道话语下的束缚,不需要考虑“无后为大”,“养儿防老”之类困惑,从而能够更直接的、负责的厘清父母与孩子之间的关系。要不要孩子应该是一个思想成熟的标志,而不是被社会驯化的结果。如果有了孩子,就应该陪伴他健康成长,发现他的闪光点,找到适合他的发展方向。在这个过程中,孝只是长期感情积淀下的副产品,而不应该成为目的。