王者之雅与四方之风——西周金文书法

迄今所见西周金文,以天子治下、体现宗周风范者为大宗;诸侯国作器有铭者较少,属于早、中期者为数尤少,很难构成清楚的发展序列,但要想从中窥知它们与王室作器的风格异同,还是有可能的。王室作器,我们将按照西周早、中、晚三期顺序评介,各诸侯国作器则集中叙述。

西周最早的金文书法作品有两件,均为武王时物。其中《利簋(guǐ)》,作于武王克商之年。以其时间之早,故可据以推想周人立国之前的书法,大体上是在模仿商人风格,而内在气质的卑弱及线条之柔韧圆曲,则已经暗示出未来的发展道路。《天亡簋(guǐ)》,内容为武王克商后于嵩山封禅并告祭文王,“天亡”助祭,获赏作器。此铭字势微斜,线条圆曲相当明显,应该是最近于周人本色的代表作。金文书法以其年代久远,大都锈蚀残泐,形成所谓“金石气”其实质是自然再造的残缺美和古朴美。对它的赏悦,主要来自后人的审美移情,而它却不代表作品的真实。

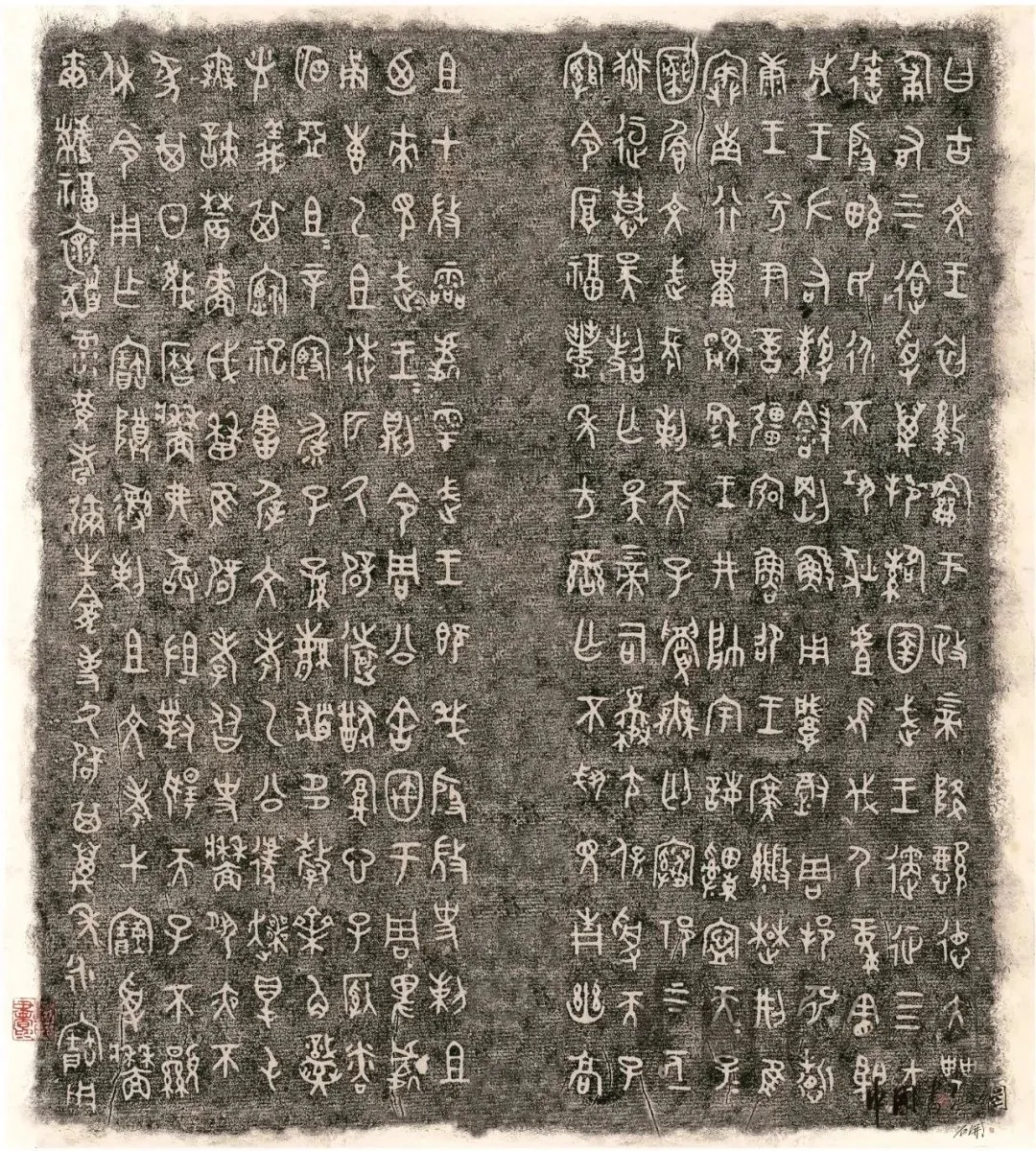

康王以后,金文作品发现日多,“篆引”的发展倾向开始明朗,字形大小趋于均等,行列清楚,秩序感已经呼之欲出了。康王之世的金文代表作品如《庚赢卣》,少数字还保留肥笔,其余则整肃匀美,用笔平实凝重,线条带有轻度的修饰痕迹,这对研究“篆引”原委及美感的性质特征,都是很有意义的。另一名器为《大盂鼎》,此铭一经问世,立即受到艺林的推重,多以其为西周金文中“殷派”的代表,为中国书法“方笔之祖”。此鼎器型较大,铭文刻于器内,是迄今发现最早的鸿篇巨制。此鼎铭文用笔平实凝重,有少数笔画还带有肥笔修饰痕迹,形态方厚,有”方笔之祖“之称,并且有部分横画用笔有头粗尾细的出锋,有手写体的痕迹。其字结构平实质朴,纵向取势,体势庄严而富有变化。其章法布局整齐匀称,行款茂密,整体气韵雄起瑰丽,整饬而不失美感,大方典雅而显内敛之态,是西周礼乐文化在文字上的体现。《大盂鼎》代表了金文从殷商到西周的过渡状态。

2.西周中期金文书法(包括穆、恭、懿、孝四个王世)

进入穆王之世,“篆引”发展成为主流,线条式样及笔法渐趋规范成熟,作品个性也渐被纳入规范之中。代表商周金文过渡状态的作品急剧减少,预示着以“篆引”秩序为一统的时期行将到来。

恭王时期,“篆引”成为金文书法的惟一式样,某些旧式的肥笔已被改造成装饰性的圆点,其他偶有存留,也几如凤毛麟角。在这整齐划一的新秩序当中,佳作触目皆是,品味之余,又很容易把它们忘记。这表明,大篆书法也像礼乐文化一样,它只要求整体,而忽视个性,典范美最初的意义也是如此。

西周中期最为著名的金文作品当属《史墙盘》,此盘又称《墙盘》,作于恭王时期,其铭文是西周中期金文的典型代表,也代表了西周“篆引“的成熟状态。《史墙盘》器型较大,制作精良,铭文较长,是新中国成立后发现的铭文最长的青铜器,也被列为我国禁止出境的文物。其铭文笔画起止均藏锋,圆润优美,且圆润中富有劲力,已摆脱商代和周初”肥美“象形和装饰痕迹;其字形整齐划一,空间均匀疏朗,字形偏长,秩序严谨而又不失变化;整体布局均匀整齐,风格统一,行气凝练,气息纯净,是西周礼乐文化在文字上的体现。

《史墙盘》实物

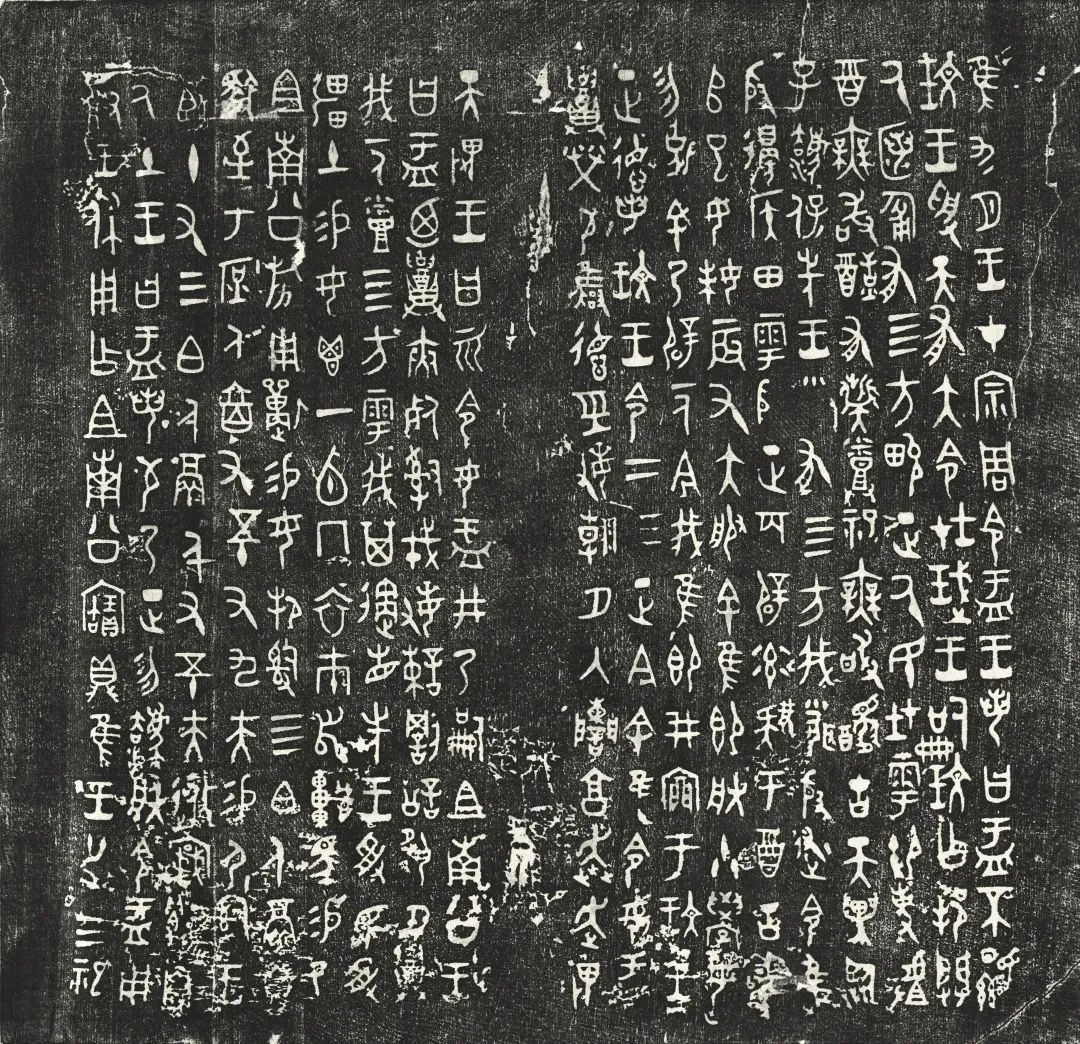

《史墙盘》拓片

这一时期是金文的衰微阶段。这一阶段的作品大多不拘泥于西周中期金文的典范,而是表现出更加自由的特质。所以,这一时期产生了许多有别于西周中期的金文风格的佳作。著名的《散氏盘》《毛公鼎》《虢季子白盘》均出自西周晚期,这三个作品加上西周早期的《大盂鼎》并称为”晚清四大国宝“。

西周金文是继甲骨文以后又一重要书法集群,它上承甲骨文,下启秦系文字,是中国文字和书法史上的重要篇章。西周金文浑朴凝重,雍容典雅,且不同的作品还有不同的风格特征,或工整,或姿放,或朴茂,或秀丽,自清代以后取法金文者不胜枚举,在中国书法史上具有独特意义。