“饕餮”不是神话——是三苗故国的王权象征

敏感文章平台只向粉丝推荐,请点击上面公众号“关注”,以防失联,并能第一时间获得文章推送。

本文作者为“含山文化研究者老董”,经作者授权在“明文辨史”微信公众号和头条号发布

缘起

良渚遗址自从被国人发现,至今已逾百年。伴随着考古学家对良渚遗址的深入发掘,越来越多的中外学者把目光聚焦此处,人们积极地投身解读良渚文化的大潮,热度经久不衰。然而众说纷纭之下,始于5300年前的良渚文明,却始终犹如一团迷雾,没人能说得清它的来路和归途。

笔者出于对华夏文明探祖寻根的一腔热忱,经过悉心钻研考据,通过一件众所周知的国宝级文物——1986年于杭州余杭反山12号墓出土的“良渚玉琮王”,终于揭示出遮掩着良渚文明的神秘面纱。

一、良渚玉琮王的考古发现

1986年在良渚反山遗址的12号墓发现了6个玉琮,其中下面这件玉琮就位于墓主头部附近,是已发现的良渚玉琮中最大、最重、做工最精美的一件,高8.9厘米,上射径17.1厘米至17.6厘米,下射径16.5厘米至17.5厘米,孔外径5厘米,孔内径3.8厘米,被誉为“琮王”。

良渚玉琮王

良渚玉琮王

玉琮王除了个头最大,奇特之处更在于其四面啄刻的“神徽”。玉琮王上的神徽详细图案如下:

良渚玉琮王上面被称为“神徽”或者“神人兽面纹”的图案

良渚玉琮王上面被称为“神徽”或者“神人兽面纹”的图案

玉琮王上的“神人兽面”图案的主体为“神人”,面部呈倒梯形,眼睛、鼻子、牙齿都非常写实:“神人”头上还戴有高耸的羽冠,内层刻有连续卷云纹的帽饰,外层为放射状羽翎大冠。

“神人”的四肢都以阴纹细刻而成,上肢作抬臂、弯肘状,五指平张。“神人”的身下是一只伏在地上的神兽(形似老虎),外框有椭圆形的眼睑,之间以桥形凸面相连,有鼻梁和鼻翼,阔嘴内有尖利的牙齿。

下面是“神徽”或者“神人兽面纹”图案的平面图:

神人兽面纹平面图

神人兽面纹平面图

发掘出玉琮王的反山王陵产生了多个“之最”:它是已知良渚文化遗址中出土玉器数量最多、品种最丰富、雕琢最精美的一处高等级墓地;反山12号墓是迄今发现良渚文化最高等级墓葬,如果以单件计算,随葬品数量多达658件,其中玉器以单件计共647件(不含玉粒和玉片)。反山墓葬地营建规模之大、随葬品之丰厚、玉器之多而精,还没有任何一处良渚文化墓葬超过它。

玉器是良渚文化最重要的物质文化和精神文化的代表,反映了以神权为纽带的文明模式。当时的王权掌握了稀有的玉料,做成了各种代表身份地位的成组的玉器。良渚玉器的主要种类有琮、璧、钺等,玉琮是其中最有代表性的,每件玉琮上都刻有神徽图案。良渚玉器文化达到中国史前玉文化的最高峰。

通过解读玉琮王上的“神人兽面”图案,发现背后是一种信仰,能够骑在虎背上征服老虎,代表着一种特殊的“神力”。玉琮王上的“神人兽面”图案,在所有的良渚玉琮上几乎都刻有,只是繁简不一而已。这或可说明良渚社会已有相当统一的政体,信仰的统一实际是人间社会统一的反映。

玉器是中国特色文明的最主要的指示物之一,在中华文明的形成过程中起了无法替代的特殊作用,正所谓“藏礼于器”。一件玉器的质地、制作工艺、形态等,可以反映拥有者的身份、地位及权力,是古老文明的一个重要体现。所以,玉琮王是良渚文化五千年文明史之中最有代表性的神圣玉器。

二、良渚玉琮王“神徽”的象征

(一)中国古籍中关于饕餮的记载

1、古籍文献里有关饕餮的描述

中国古籍中对饕餮多有记载。

《神异经·西荒经》记载:"饕餮,兽名,身如牛,人面,目在腋下,食人"。

《神异经·西南荒经》记载:“西南方有人焉,身多毛,头上戴豕,贪如狼恶,好自积财,而不食人谷,强者夺老弱者,畏强而击单,名曰饕餮”。

《夜航船·卷十七·四灵部》:“饕餮,羊身人面,其目在腋下,虎齿人爪,声如婴儿,钩玉山中有之”。

由以上对饕餮的描述可知饕餮的特征如下:

① 饕餮的外特征

羊身;

人面;

其目在腋下;

虎齿;

人爪。

② 饕餮的内在特征

狡诈;

凶狠。

饕餮发出婴儿啼哭的声音,是为了激发目标猎物的同情心,吸引目标猎物靠近自己,以此达到诱捕目的。

2、古籍文献里有关狍鸮的描述

《山海经·山经·北山经》:“又北三百五十里,曰钩吾之山,其上多玉,其下多铜。有兽焉,其状如羊身人面,其目在腋下,虎齿人爪,其音如婴儿,名曰狍鸮,是食人。”

① 狍鸮的外形特征:

羊身;

人面;

其目在腋下;

虎齿;

人爪。

② 狍鸮的内在特征

狡诈;

凶狠。

狍鸮发出婴儿啼哭的声音,是为了激发目标猎物的同情心,吸引目标猎物靠近自己,以此达到诱捕目的。

3、古籍文献里有关狍鸮的注释

《白话山海经·卷三·北山经》【注释】狍鸮:传说中的一种怪兽,不但吃人,而且在吃不完时,还要把人身的各个部位咬碎。

《昭明文选·卷四十四》:“钩吾山有兽,羊身人面,其目腋下,虎齿人爪,其音如婴儿,名曰狍鸮,食人。郭璞云:为物贪婪,食人未尽,还害其身,像在禹鼎,左氏传所谓饕餮者也。”

东晋时期的文学家和博物学家郭璞认为,狍鸮就是饕餮,禹鼎之上有其形象。

根据以古籍中的记载可以看出:狍鸮就是饕餮。《山海经》记载的“狍鸮”跟《神异经》等记载的“饕餮”,虽然名字不同,但是有关特征是高度一致的。由此可以判断,饕餮就是狍鸮,狍鸮就是饕餮。

(二)良渚玉琮王“神徽”与“饕餮”的外形特征比较

接下来我们就用良渚玉琮王“神徽”的五个外形特征,来比对“饕餮”的五个外形特征:

1、羊身

遍布四肢和胸腹部的回形纹就是羊身的纹路,这种纹路经过不断地演变,被后世广泛地运用到陶器、玉器、青铜器、木器、瓷器、纹身、绘画等诸多艺术表现形式之中,从远古一直到今天,影响可谓深刻而恒远,这在艺术范畴内,成为华夏文明延续性的例证之一。

今天举个例子,请看下面的四羊方尊青铜器的局部特写。

四羊方尊青铜器

四羊方尊青铜器

可以看到四羊方尊羊首面部的纹路,跟良渚玉琮王上刻画的饕餮身体的纹路,在艺术表现方面高度吻合。这样的纹饰被后世称为“云雷纹”。

注:云雷纹是陶器、瓷器、青铜器上常见的一种典型的纹饰,基本特征是以连续的“回”字形线条所构成。有的作圆形的连续构图,单称为“云纹”;有的作方形的连续构图,单称为“雷纹”;二者合称为云雷纹。

云雷纹示例

云雷纹示例

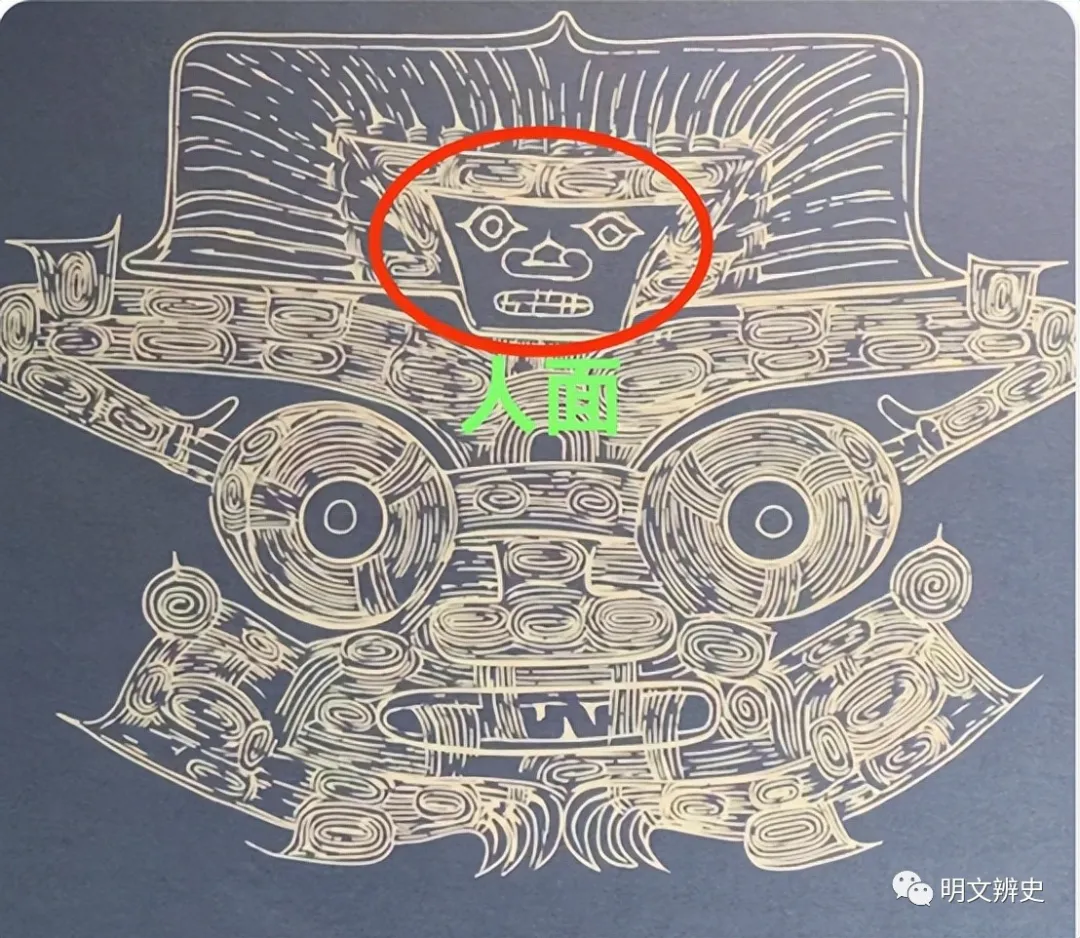

2、人面

上图红圈里呈现给大家的很明显就是一张“人面”,人面的五官明晰可辨,这是饕餮的第二个特征。

3、其目在腋下

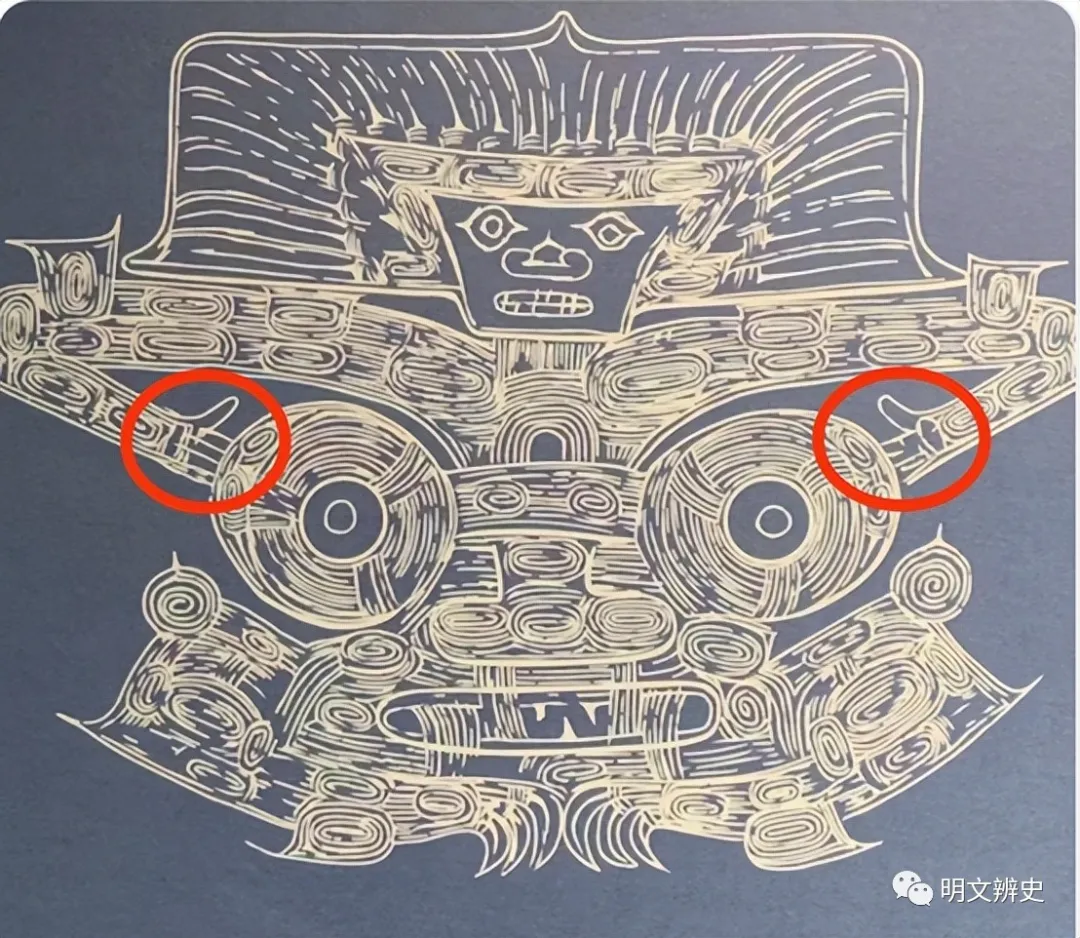

上图红圈里圈出了胳肢窝下边的两个大眼珠子,对应了“饕餮”的第三个特征,“其目在腋下”。

4、虎齿

上图红圈里圈出了饕餮的嘴巴,这个张开的大嘴里刻画着“饕餮”的第四个特征,“虎齿”。仔细看可以看到上下左右分布着两对尖利的獠牙。

5、人爪

上图两个红圈里给我们直观地表现出“饕餮”的两只“人爪”,这是“饕餮”的第五个特征,人类的手指与手掌刻画得十分到位。

(三)良渚玉琮王上的“神徽”就是饕餮

综上所述,考古出土的良渚玉琮王“神人兽面纹”的外形特征,对比古籍文献里描述的“饕餮”的外形特征,两者显然具有非常高度的一致性。我们据此可以毫不犹豫地给出一个判断:千百年以前不同的古籍文献里共同提到的“饕餮”,其形象事实上早就在考古学家们发掘出来的良渚玉琮王上得到了完美的体现,它从工艺艺术层面、手工制造层面,给我们展现了上古华夏文明的创新性。

“饕餮”图案将远古惯常“素面朝天”的各种造型的玉器,从审美的角度大胆进行了创新,并且赋予了深刻的内涵,使“饕餮纹”成为华夏文明符号的载体之一。

至此我们知道,良渚琮王上雕刻的图案,并不是说不清道不明的所谓“神人兽面纹”,也并非现代人想象中的所谓“神徽”,那图案从根本上来说,就是明确无误的一个标准样式的“饕餮纹”。

之所以说这是一个标准样式的饕餮纹,是因为在其他考古出土的良渚文化玉器之上,还雕刻了几种经过了演变的“饕餮纹”样式。

演变样式一:人手放到脑后。

演变样式二:镂空工艺的表现形式。

其它饕餮纹样式略。

饕餮的纹饰最早出现在五千年前长江下游地区的良渚文化玉器上。上述有关“饕餮”外形的文献记载看似荒诞不经,令人难以置信,然而这些原本抽象的文字描述,上古玉匠却通过良渚玉琮王这一国宝级文物,将“饕餮”图案如此具象地呈现在5000多年之后的世人眼前,以无可辩驳的写实主义表现手法,清晰准确地把饕餮形象从远古传递给当代。

通过我们对良渚琮王“饕餮纹”的解读考据,考古学“证经补史”的作用也由此得到了深刻地体现:田野考古与文献研究,二者只有相互紧密结合,才能够在华夏文明探源进程中走出一条充满希望的的光明大道。

那么看上去如此凶悍的“饕餮纹”,又是出于什么样的原因被5000多年前的能工巧匠,以精雕细琢的方式,煞费苦心地刻画在以良渚玉琮王为代表的诸多良渚玉器之上呢?

三、良渚玉琮王刻画饕餮纹的原因

首先我们来了解“饕餮”到底是什么,它单纯就是我们查考的古籍中所描述的上古时代的猛兽吗?上古先民会把这样的猛兽当作天神吗?那么他会不会是某一个上古帝王?还是被冠以“饕餮”之名而代指的某个人?

面对谜一般的良渚玉琮王,臆想和猜测是不能揭开谜底的,唯一的出路,只能是带着上述疑问,继续来查考古代典籍,从我们的祖辈留下的文献瑰宝中寻觅答案。

1、缙云氏的不才子

儒家重要的经典之一,《春秋左传·文公》记载:“缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,侵欲崇侈,不可盈厌,聚敛积实,不知纪极,不分孤寡,不恤穷匮,天下之民以比三凶,谓之饕餮”。《左传·注》记载:“贪财为饕,贪食为餮” 。

《左传》这段话的意思是说:缙云氏有个不成材的儿子,贪吃贪喝并且狡诈图财,见到好东西就想据为己有,炫耀张扬穷奢极欲,贪婪之心就像个无底洞一样永不满足,贪污索贿积聚财富目无法纪毫无上限下限,从来不做任何慈善,孤寡老人分不到他一文钱的福利,贫困潦倒的家庭也得不到他哪怕是一丝一毫的体恤,天下的老百姓把他跟另外三个凶狠的近臣贵族并列,把他比喻为吃人不吐骨头的饕餮凶兽。

由此我们得知,“饕餮”既是《山海经》记载的上古猛兽之一,也是《左传》记载的“缙云氏”的“不才子”。那么缙云氏又是谁呢?

2、缙云氏是黄帝近臣

黄帝因为利用了自然之力于平定蚩尤之乱,因而取得了重大胜利。掌握此自然变化规律,靠的就是其标志性的“景云”之变。因此,才有后来的合符釜山、肇造国家之制的开国庆典,故对此景云亦称作“庆云”。

《前汉书·天文志》说:“若烟非烟,若云非云,郁郁纷纷,萧索轮囷,是谓庆云。喜气也”。孙氏《瑞应图》称:“景云者,太平之应也。一曰非气非烟,五色氤氲,谓之‘庆云’”。《前汉书·礼乐志·郊祀歌》也有“甘露降,庆云集”句。

正因为有这样的具体历史原因,黄帝才以云名而命官。《史记·五帝本纪》载:“黄帝……合符釜山,而邑于涿鹿之阿,官名皆以云,命为云师”。《春秋左传·鲁昭公一七年》记:“昔者,黄帝氏以云纪,故为云师而云名”。《春秋左传正义·卷四十八》记载:“黄帝受命有云瑞,故以云纪事。百官师长皆以云为名,缙云氏盖其一官也”。

上文的意思是说,黄帝受天命成为天子治理国家的时候,天上的云彩呈现出祥瑞之色,所以黄帝的官职体系里都以“云”字给官员命名,缙云氏就是黄帝身边的一个近臣贵胄。所以,缙云氏是黄帝时代的官员之一。

那么被“天下之民谓之饕餮”的缙云氏之子,他又是什么身份和地位呢?

3、饕餮是三苗诸侯国君

《尚书正义·卷三·舜典第二》记载:“缙云氏之后,为诸侯,号饕餮”。

这里说明了缙云氏的这个儿子身份很显赫,贵为黄帝王朝的一方诸侯之君,号饕餮。

《庄子集释·卷四下》记载:“缙云氏有不才子,天下谓之饕餮,即三苗也,为尧诸侯,封三苗之国”。

这么看来,“饕餮”既是上古凶兽,又是用来代指黄帝近臣缙云氏的不才子,此子在黄帝时代就已经是一方诸侯,其氏族延续到唐尧时期仍是诸侯,以其氏族为首所统领的诸侯国,被封为三苗之国。而天下百姓以“饕餮”来代指这位诸侯,并不是单纯的仇富心态,而是因为他身为一方诸侯国君,对自己治下庶民的生活疾苦不闻不问,不知体恤民生,实在是太过无情无义,老百姓恰如其分地以“饕餮”指代他们。

三苗诸侯国君的所作所为,跟中央王朝“以德治国”的理念格格不入,这就为他们以后的归途埋下了种子。

三苗之国的归途暂且按下不表,我们先从地理位置来对其进行考据。

4、三苗之国的大体地理方位

《尚书正义·卷四·大禹谟第三》记载:“三苗之国,左洞庭,右彭蠡,其国在南方。盖分北之时,使为南国君”。

这里指出了三苗之国大概的地理位置(左洞庭,右彭蠡),确切的方位(其国在南方),以及三苗作为诸侯国君的地位(使为南国君)。

至此我们知道了“饕餮纹”的来历,饕餮纹这个具有良渚文明代表性的图案,不仅是体现了饕餮作为上古猛兽的一些外形特征,更是用“饕餮”的内在特征代指了三苗之国的诸侯国君。

那么上古先民为什么要把饕餮这样的凶猛的形象,雕刻在良渚玉琮王之上呢,想要表达一种什么样的含义呢?

5、良渚玉琮王“饕餮纹”的含义

我们首先来了解玉琮的用途。

①良渚琮王是祭祀重器

《周礼·春官宗伯第三》记载:“以玉做六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮礼地”。

毫无疑问,黄琮是一种用来祭祀大地母亲的礼器。而良渚玉琮王,就是曾经生活在良渚遗址之上的“三苗之国”的君主,专门用来“礼地”的重要祭祀礼器。之所以说良渚玉琮王是三苗君主专用的祭祀重器,是因为上古祭祀天地之礼,除了天子与诸侯,普通的贵族和庶民,是没有资格去组织实施的,正所谓“国之大事,在祀与戎”。上古祭祀之礼,既是对天地四时先皇祖辈的尊崇,也是天子与诸侯宣示王权与君权的重要仪式。

②“饕餮”外型可以震慑宵小魑魅

《左传·文公·文公十八年》:“舜臣尧,宾于四门,流四凶族浑敦、穷奇、梼杌、饕餮,投诸四裔,以御魑魅。”

这话的意思是说:舜在尧帝身边做近臣的时候,对四方来客以礼相待。为了维护唐尧王朝“以德治国”的上国风范,动用流放之刑将浑敦、穷奇、梼杌、饕餮这四支贪婪凶狠且尾大不掉的贵族,发配到东西南北四方远地,既加以适当问责,同时又发挥他们的力量去抵挡边疆的魑魅之扰,让四族戴罪立功。

虞舜在唐尧中央王朝为臣之时,流放饕餮等四凶族去边关远隘的举措,是三苗之国在良渚消失的原因,以后会详细考据这部分。

《左传·文公·文公十八年》:昔帝鸿氏有不才子,掩义隐贼,好行凶德,丑类恶物,顽嚚不友,是与比周,天下之民谓之‘浑敦’。少皞氏有不才子,毁信废忠,崇饰恶言,靖谮庸回,服谗蒐慝,以诬盛德,天下之民谓之‘穷奇’。颛顼氏有不才子,不可教训,不知话言,告之则顽,舍之则嚚,傲很明德,以乱天常,天下之民谓之‘梼杌’。此三族也,世济其凶,增其恶名,以至于尧,尧不能去。缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,侵欲崇侈,不可盈厌,聚敛积实,不知纪极,不分孤寡,不恤穷匮,天下之民以比三凶,谓之‘饕餮’。

③尧舜时代“以德治国”

《尚书·虞书·舜典》载,虞舜正式受禅后,郑重来到当时最高国家殿堂的“文祖”,公布了治国方略,“询于四岳,辟四门,明四目,达四聪……‘食哉惟时!柔远能迩,惇德允元,而难任人,蛮夷率服’”。

《韩非子》也记载:“当舜之时,有苗不服,禹将伐之。舜曰:‘不可。上德不厚而行武,非道也。’乃修教三年,执干戚舞,有苗乃服”。

尧舜二帝的时代,也就是孔子在《礼记-礼运》篇中追忆的大同时代:“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。”

通过对古典文献的考据,我们可以触摸到上古华夏帝王治国理念中对“仁德”之推崇,他们认为中央王朝只有秉持仁德礼义的治国之道,内外宣德,才能团结各方,凝聚力量,和谐相处,共谋发展。这体现了我们的华夏文明从几千年以前就具备了大一统的高度认识,把内外各方都统一在一个风雨同舟的大框架之下,共同推进人类文明的进步。

四、总结

国宝级文物良玉渚琮王的横空出世,给研究者们“证经补史”提供了极佳的机会。通过查考古籍文献我们就明白了一个事实:上古先民在良渚玉琮王这件极高等级的祭祀礼器之上,精雕细刻“饕餮纹”,表达的是三苗之国“以黄琮礼地”,对大地母亲物产丰饶的祈愿;同时也是三苗之国作为一方诸侯,其不忘中央王朝的天子圣命,希望借用“饕餮”的凶猛形象起到震慑作用,用以威震辖地疆域内外一切的魑魅魍魉。良渚遗址所在地杭州并非三苗一族后来的流放之地,而是缙云氏之子饕餮的封地。

震慑手段是掌握军权武力的上古君王保境安民的一种有效手段。轩辕黄帝就是这么做的:《云笈七签·卷一百·纪传部·记一》记载:“既擒杀蚩尤,乃迁其庶类善者于邹屠之乡,其恶者以木械之。帝令画蚩尤之形于旗上,以厌邪魅,名蚩尤旗。”

黄帝擒杀了“暴虐百姓”聚众作乱的蚩尤之后,妥善处理了蚩尤的部下庶民,黄帝下令把蚩尤的形象刻画到军旗之上,用以震慑邪魅,并为之起名蚩尤旗。蚩尤旗以后也被运用于观星、占卜、祭祀等重大活动。

所以饕餮纹的凶猛形象为什么会被上古玉匠刻画到以良渚玉琮王为代表的重要礼器之上,其内涵昭然若揭,简单来说就是体现了三苗国君出于两个方面的考虑:礼地、辟邪。

所以良渚文化反山12号墓,既然发现了良渚玉琮王,那么墓主人一定就是某一代的三苗诸侯国君。良渚玉琮王是这位诸侯国君在世之时的礼地重器,也是他离世之后陪伴他的辟邪之宝。

结语

良渚玉琮王上的“神徽”就是饕餮,也是三苗故国的王权象征。到这里我们完全可以给出一个推论:良渚遗址所在地杭州,这里曾经是从上古黄帝时代一直延续到尧舜时代的诸侯“三苗之国”的王城中心,因为此地考古成果显然包含了王城祭祀所在地以及诸侯国君的墓葬之所。

关于三苗故国地理位置的论证,将在明文辨史发布的下一篇文章中阐述,敬请关注“明文辨史”。

衷心感谢“含山文化研究者老董”的精心考证和编著,及助理小谢的辛勤付出。本文经“明文辨史”编辑勘误发表。

敏感文章平台只向粉丝推荐,请点击上面公众号“关注”,以防失联,并能第一时间获得文章推送,一起辨析发现真实的历史文化!

本文版权属于“明文辨史”所有,欢迎分享、转载或引用,如果转载或引用请注明来源于“明文辨史”!

请在今日头条首发72小时后转载或引用,否则可能引发今日头条平台自动维权!