弭氏称师解

弭氏称师解

——再论“武官类师氏无独立氏称”

吴伟(武汉市)

摘要:属于武官类师氏的师酉、师訇二人,与陕西蓝田发现的“弭氏”并非出自一族。弭氏应是“弭师氏”的省称,属于非武官类师氏,具体职司为工匠。本文还讨论了蓝田寺坡村铜器(1959)的埋藏性质,认为与眉县李村铜器(1955)相同,并非是窖藏,而应是出自墓葬。本文结合李村铜器与张家坡窖藏(1961),申述了“武官类师氏无独立氏称”的观点。

关键词:武官类师氏;非武官类师氏

关于西周的“师氏”,笔者曾提出以下观点:[1]

一、西周的武官类师氏是围绕王权而建立的跨血缘的职业军人群体,笔者称之为“武官类师氏集团”。

二、西周存在一类非武官类师氏,其身份往往是乐官、卜师[2]或世族的家臣,与武官类师氏存在显著差异。武官类师氏与非武官师氏应区分研究,不可混为一谈。

三、武官类师氏只以“师”为氏,不见使用独立氏称的情形。世族子弟在加入武官类师氏集团后要与所出的家族脱离关系,放弃原有氏称,从此改受太师节制。

四、武官类师氏与非武官类师氏具有相同的起源,即“技能者”。在不晚于西周早期之时,武官类师氏从“技能者”中分化出来,最终形成西周的武官类师氏集团。其余的“技能者”则成为《周礼》中诸多“师”的来源,即非武官类师氏。

五、西周灭亡导致武官类师氏集团作为一个整体被摧毁(有残余),春秋战国时期的师氏以非武官类师氏为主。《周礼》记载的师氏反映的是春秋战国时期的情况,故与西周时期的情况不符。

[1]详见拙作《试论两周之际晋国婚姻关系的变化》,公众号“曾国膳夫”2021年9月8日。《西周师氏与世族关系试论》,公众号“曾国膳夫”2021年11月6日。《试论西周金文中的非武官类师氏》,公众号“曾国膳夫”2022年4月27日。《师氏的起源、分化、整合与组织形态》。公众号“曾国膳夫”2023年8月28日。

[2]上引拙作已论及非武官师氏中的乐官和家臣。西周昭王世的“夨令尊”(《铭图》11821)、“夨令方彝” (《铭图》13548)铭文中,器主“夨”又称“作册令”,在“夨令簋”(《铭图》5352、5353)铭文中又称“作册夨令”,使用“册”类族徽,应是出自殷遗的史官。与“夨”并列的“亢”,又称“亢师”,在“亢鼎”(《铭图》2420)铭文中也使用“册”类族徽,应也是出自殷遗的史官。根据铭文记载,夨、亢二人接受的赏赐相同,职司相同,一称令,一称师,说明二者稍有差异,前者为史,后者应为卜。相似的例子见于《左传·襄公三十年》:“有史赵、师旷而咨度焉”,前者为史,后者亦应为卜。在《周礼》的记载中,卜师与史、祝同属春官宗伯序列。

唯一让笔者感到困惑的,是西周金文中“弭氏”家族的弭伯、弭叔同时也称师的现象。笔者曾猜测,弭氏是阖族加入武官类师氏集团,故而暂时保留了原有的氏称。然而,当笔者重新查阅弭氏器的出土情况之后,对“弭氏称师”产生了新的想法。笔者认为,弭氏并非武官类师氏,其身份应是工匠,亦属于非武官类师氏的行列。试辨析如下:

之前弭氏之所以被划入武官类师氏的行列,源于同一批发现的一件“訇簋”(《铭图》5378)。这批器物出土的原始记录,是《文物》1960年第2期刊载的《陕西蓝田县出土弭叔等彝器简介》一文。该文称:“1959年6月间,蓝田县城南约五华里寺坡村北沟道中,陆续发现一批西周青铜彝器。据初步了解共有十六件,计鬲六、簋六、盨二(一残缺仅存破盖)、壶一、钟一。其中四鬲、四簋、二盨、一壶,在掘出后曾展转运往西安,由陕西省和西安市文管会及陕西省博物馆派人协助蓝田县文化馆悉数收回。其余二鬲、二簋存蓝田县文化馆。据说一钟尚存当地某人手中。根据陕西省博物馆现藏的这批青铜器铭文和造型分析,虽是同一地区发现,原属二组:一组四鬲、二簋、二盨、一壶,铸造人为弭叔;一组仅存二簋,一簋铸造人为訇,一无铭文。综合各器推断时代先后,弭叔各器似较早于訇器。弭叔有铭文者计鬲三(注:原文如此)、簋二、盨一(注:原文如此)。”这批弭叔器,亦著录于《铭图》、《铭图三编》,计鬲四(器号2772-2775)、簋二(5291、5292)、盨二(5549、40526)。

“訇簋”有同人器“元年师訇簋”(《铭图》5402),著录于宋代薛尚功《历代钟鼎彝器款识法帖》。[3]前者纪年为“唯王十又七祀”,后者为“元年二月既望庚寅”。前者的“文祖乙伯、凡姬”,与后者的“烈祖乙伯、凡益姬”相同。前者记载周王任命訇“適官司邑人,先虎臣后庸”,后者记载周王说师訇“绥立余小子”,周王命其“以乃友干敔王身”。可见訇是武官类师氏,在厉王时期掌管禁卫军,后扶立宣王。[4]

[4]郭沫若将訇簋定为宣王十七年,将元年师訇簋定为宣王元年。同上。李学勤将訇簋定为厉王十七年,将元年师訇簋定为宣王元年。见《西周中期的重要标尺——周原庄白、强家两处青铜器窖藏的综合研究》,收入《新出青铜器研究》一书,人民美术出版社,2016年,第77页。从訇簋的形制看,似不能晚到宣王十七年,故本文采纳李学勤的意见。

除弭叔器外,蓝田还发现过另一件“弭伯师耤簋”(《铭图》5294),原始记录见《文物》1966年第1期刊载的《记陕西蓝田县出土的西周铜簋》一文。该文称:“1963年11月,陕西省蓝田县辋川公社新村生产队社员们,在村外辋川河东岸第二台地上深耕整田时发现铜簋一件,当即送交我县文化馆收藏。新村位于蓝田县城东南辋川内,距县城15公里,距1959年出土弭叔簋等十六件铜器的寺坡村13公里。”此外,《考古图》还著录了一件“弭伯匜”(《铭图》14913),云“得于蓝田”。

《考古图》著录了一件“弭仲簠”(《铭图》5975),亦得于蓝田。

传世器还有一件“弭叔作叔班盨盖”(《铭图》5628),现藏故宫博物院。未见器形公布。

师訇之前有师酉,见于以下材料:

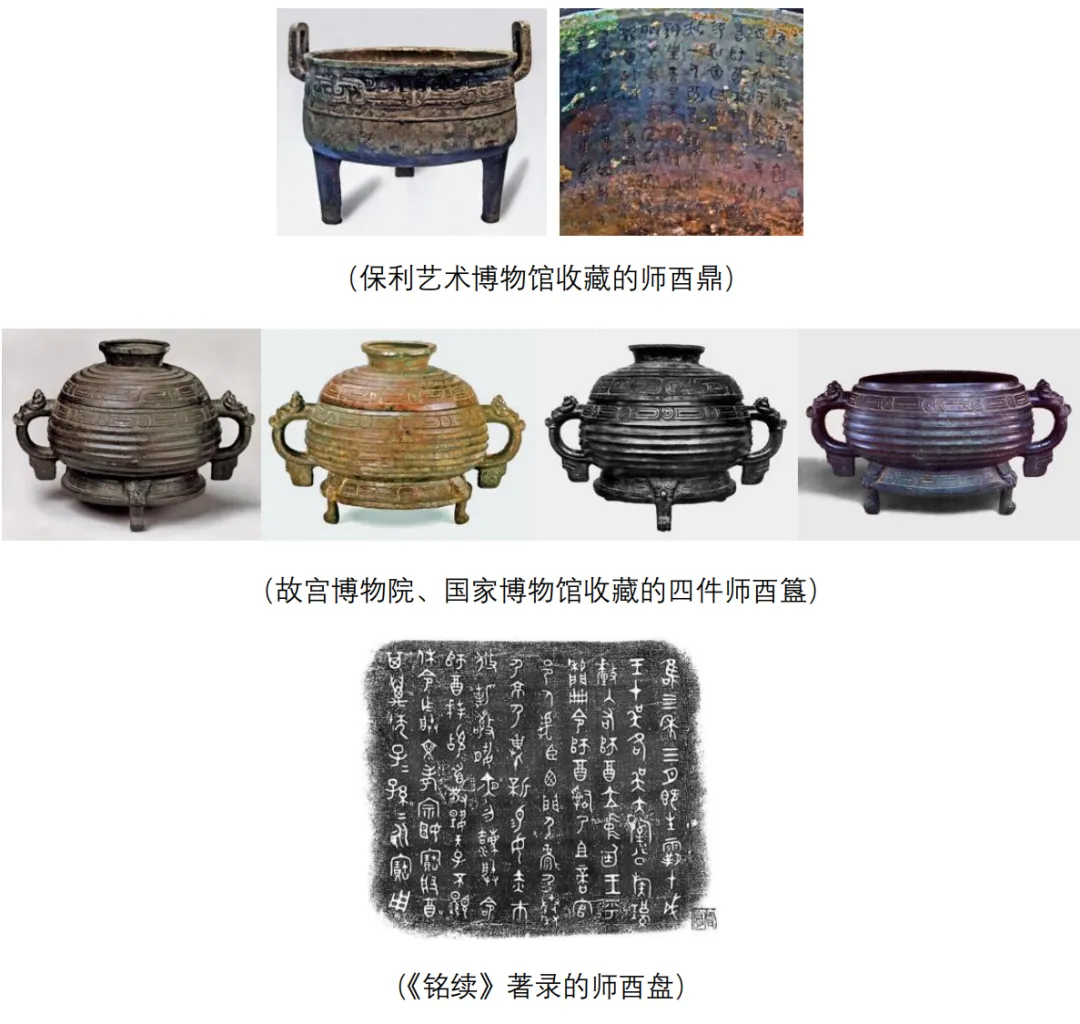

1.师酉鼎一件(《铭图》2475)。现藏于保利艺术博物馆。出土地不详。

2.师酉簋四件(《铭图》5346-5349),铭文相同。分别收藏于故宫博物院、国家博物馆。出土地不详。四件簋清代即已出现,阮元、吴云、端方等人皆有收藏记录。

3.师酉盘一件(《铭图续编》30951),仅见拓片。[5]

[5]师酉盘铭文脱漏错讹之处甚多,所记之事与师酉簋相同而纪年不同,怀疑为伪铭。韩巍即持此观点,见《西周金文所见世族通考》,2017年。谨慎起见,该器可存而不论。

师酉簋铭文记载周王任命器主管理西门夷、秦夷、京夷等,蓝田发现的訇簋亦记载周王任命器主管理西门夷、秦夷、京夷等。此外,师酉鼎、簋的“文考乙伯、宫姬”与訇簋、元年师訇簋的“文祖/烈祖乙伯、凡姬/凡益姬”基本相同,由此可以确认师酉、师訇是具有直系血缘关系的先后两代武官类师氏。

由于8件弭叔器、2件弭伯器、1件弭仲器都出自蓝田,其中弭叔器与1件訇簋出自同一地点,而弭伯、弭叔、师酉、师訇都被称为“师”,故学界有一种意见认为:西周时期在今蓝田县存在一个“弭氏家族”,师酉、师訇就属于这个家族。[6]

[6]郭沫若:“訇簋与弭叔之器同出,当是同族之器,弭叔亦为师氏。”《郭沫若全集》(考古编)第6卷,科学出版社,2002年,第256页。韩巍《西周金文世族研究》第六章单列“弭氏”一节,划入“姓不可考的世族”。韩巍认为师酉器的年代在西周中晚期之际,与弭伯、弭叔大致同时。师酉可能是弭伯、弭叔的同辈,其子师訇则可能与宣王时期的弭伯、弭叔是同辈。北京大学博士论文,2007年。

根据上述线索的梳理,笔者认为这一观点存在以下疑点:

一、訇簋与弭叔器出自同一地点并无确凿证据。原始记录显示,这一批16件铜器曾有部分运往西安,后由陕西省、市两级文管会及陕西省博派人收回。这批器物的原始出土情况不明,訇簋与弭叔器并不能确认出自同一地点。

二、从弭伯器(1963)、弭叔器(1959)分两处出土的情况来看,当出自两座墓葬,而非过去认为的“窖藏”。由于缺失了墓葬出土信息而误认为是“窖藏”的情况其实并不少见,如1966年湖北京山苏家垄出土的97件曾国青铜器,由于墓葬无存,导致长期被误以为是“窖藏”。直到2008年苏家垄再次发现青铜器之后,才最终确认1966年出土的青铜器出自一座墓葬,并重新命名为苏家垄M1。[7]退一步说,即使訇簋出自弭叔墓葬,也不能确认二人出自同一家族。

三、师酉器出土地皆不详,无法确认出自蓝田。

四、师酉、师訇使用日名,而弭伯、弭叔、弭仲诸器不见使用日名的情形,不能确认师酉、师訇与弭氏存在亲缘关系。

五、弭伯、弭叔的职司不详,不能确认与师酉、师訇同属于武官类师氏。

综上,本文认为:师酉、师訇不属于蓝田的弭氏家族。

[7]《湖北京山苏家垄墓地M2发掘简报》。原载《江汉考古》2011年第2期;

对弭氏的弭伯(师耤)、弭叔(师察)存在称“师”的情况,本文给出如下解释:弭氏应属于西周的非武官类师氏,具体职司为工匠。

西周的非武官类师氏中,有明确的乐官,即妘姓辅氏家族。“师剺簋”(《铭图》5381、5382)铭文记载,其皇考称“辅伯”。传世器又有“辅伯牂父鼎”(《铭图》2082),是辅伯为妘姓女子制作的媵器,可证辅氏为妘姓。辅氏之“辅”,其实是“辅师”的省称。“辅师剺簋”(《铭图》5337)铭文就使用了“辅师”的全称,其职司是“更乃祖考司辅”,与师剺簋记载“司乃祖旧官小辅、鼓钟”相印证。[8]

[8]陈梦家:“司辅是司镈,辅师是镈师。小辅(辅师)与鼓钟相当于《周礼》的镈师与钟师”。《西周铜器断代》,中华书局,2004年,第196页。郭沫若:“辅当读为镈。辅师即《周礼·春官》之镈师也。”《郭沫若全集》(考古编)第6卷,科学出版社,2002年,第208页。

《说文》:“弭,弓无缘,可以解辔纷者。”

《尔雅·释器》:“弓有缘者谓之弓,无缘者谓之弭。”郭璞注:“今之角弓也。”

《左传·僖公二十三年》:“若不获命,其左执鞭、弭,右属櫜、鞬,以与君周旋。”

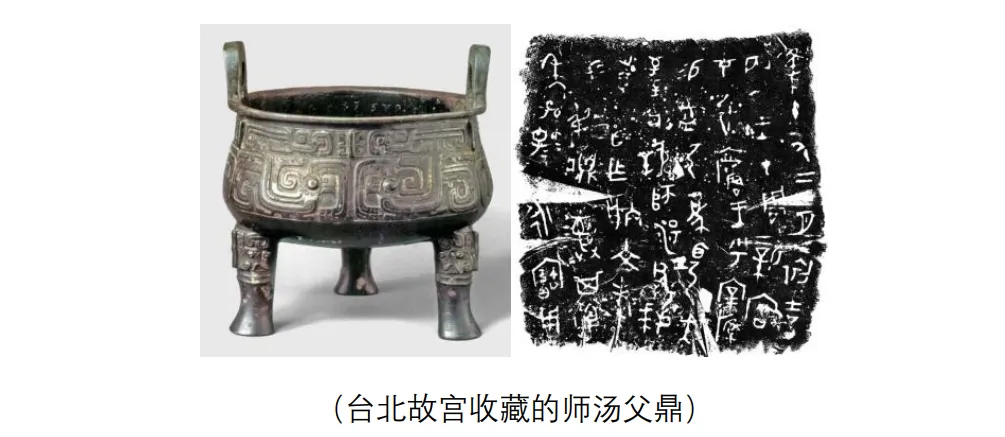

“师汤父鼎”(《铭图》2431)铭文记载,周王的赏赐物中有“象弭”。

《诗经·小雅·采薇》:“四牡翼翼,象弭鱼服”。毛传:“象弭,弓反末也,所以解紒也。”郑笺:“弭,弓反末彆者,以象骨为之,以助御者解辔紒,宜滑也。”

参照“辅师氏”省称“辅氏”亦可称“师”的情形,弭氏之“弭”应是“弭师”的省称,即制作弭的工匠,故亦可称“师”。“辅师氏”、“弭师氏”都是以职官为氏的非武官类师氏,前者为乐官,后者为工匠。[9]

[9]学者多认为弭为地名,是弭氏的封邑,在蓝田。见《西周铜器断代》,第206页。本文的看法不同。

需要补充的是,武官类师氏不使用独立氏称,还有以下例证:

1961年10月发现的张家坡窖藏。与上述弭伯、弭叔器的发现不同,张家坡窖藏是由考古研究所沣西工作队发掘的,出土信息完整,详见《长安张家坡西周铜器群》一书。[10]张家坡窖藏共计出土青铜器53件,其中有铭文者32件,年代最早为西周中期前段,最晚到西周晚期晚段。依作器者分为以下八组:

[10]文物出版社,1965年。

第一组:伯。有2件“伯壶”(《铭图》12109、12110),年代在西周中期前段。

第二组:孟。有3件“孟簋”(《铭图》5174-5176),记载孟之文考与毛公、遣仲征无需。年代在西周中期穆王世。

第三组:荀侯。有1件“荀侯盘”(《铭图》14419),是荀侯为叔姬制作的媵器。年代在西周中期后段。

第四组:师史。有4件“元年师史簋”(《铭图》5331-5334),记载周王册命师史管理“丰还左右师氏”。以及3件“五年师史簋”(《铭图》5248-5250),记载周王命师史“羞追于齐”。年代约为西周中期晚段孝、夷时期。

第五组:伯庸父。有8件“伯庸父鬲”(《铭图》2831-2838),记载伯庸父为叔姬作器。有1件“伯庸父盉”(《铭图》14761)。年代在西周中晚期之际。

第六组:伯梁父。有4件“伯梁父簋”(《铭图》4753-4756),记载伯梁父为龏姞作器。年代为西周晚期前段。

第七组:伯喜。有4件“伯喜簋”(《铭图》4956-4959),记载伯喜为文考烈公作器。年代约西周晚期前段。

第八组:伯百父。有盘、蓥各1(《铭图》14399、14743),是伯百父为孟姬制作的媵器。年代在西周晚期晚段。

以上可知,张家坡窖藏与姬姓、姞姓通婚。根据铭文自述,其文祖为“益仲”,是出身于姜姓益氏的武官类师氏。1955年3月,眉县李村发现四件“盠器”,计方彝2、方尊1、驹尊1。[11]根据铭文可知,器主“盠”的文祖为“益公”,其父为“大仲”,其本人被周王任命管理“六师、王行三有司”等,年代为西周中期后段恭王偏早阶段。对照可知,“盠”之父“大仲”就是张家坡窖藏的“文祖益仲”,是这一支武官类师氏所出的直系先祖。[12]需要辨析的是,过去长期认为眉县李村发现的“盠器”是窖藏器,这实际上是不对的。其一,李村只出土“盠”一人之器,且年代偏早,不符合窖藏器的埋藏特征和时代背景;第二,李村和张家坡相隔甚远,同一家族不会把铜器分两地窖藏。李村“盠器”的发现与寺坡村“弭叔器”的发现类似,出土情况已经无法得知,所以被错误的划入了“窖藏”。[13]

[11]李长庆、田野:《祖国历史文物的又一次重要发现——陕西眉县发掘出四件周代铜器》。原载《文物参考资料》1957年第4期。

[12]韩巍结合“盠器”和张家坡窖藏,认为是四代人:穆王时期的孟、恭懿时期的盠、孝夷时期的师史(伯庸父)、厉王时期的伯喜(伯梁父)。见《西周金文所见世族通考》“益氏”部分。

[13]据原始记录,与4件“盠器”一起上交的还有3件陶鬲。是否同出,不得而知。

张家坡窖藏及李村的“盠”,是出身姜姓益氏的武官类师氏,从其铭文来看,器主只单称名,或称“伯某”、“师某”,不见使用独立氏称的情形。可为笔者“武官类师氏无独立氏称”之说再添一佐证。

2023年11月13日