从唐侯赙随侯、随夫人器看枣树林M190、191的下葬年代

从唐侯赙随侯、随夫人器看枣树林M190、191的下葬年代

——对“龏公早陟”与“穆之元子”的解读

吴伟(武汉市)

摘要:7件唐侯赙随侯器(3鼎、4簋)、5件唐侯赙随夫人器(3鼎、2壶)分别出土于枣树林M191(曾公求夫人墓)和M190(曾公求墓),说明曾公求夫妇是同时死去、同时下葬。曾公求夫妇之死,应与《左传·僖公二十年》记载的“随以汉东诸侯叛楚”有关,也就是“龏公早陟”的真正原因。M190、M191的下葬年代可以确定为前640年(或前639年)。曾公求夫妇绝嗣,由曾侯世系的旁支继任曾侯,称曾侯宝,并追尊其父为“穆侯”。

关键词:随侯、随夫人、龏公、穆侯

一、M191只出土“唐侯赙随侯”器

“唐侯赙随夫人行壶”[1],最初由《铭图续编》著录,编号30829,来源不详。

[1]赙字原释作制,不确。陈剑先生释作赗,庶几近之。见《简谈清华简<四告>与金文的“祜福”——附释唐侯诸器的“佩(赗)”字》一文,收入《出土文献综合研究集刊》(第十三辑),2021年。王磊先生改释作赙,应是。见《释春秋文字中的“赙”》一文(未刊),曾于2023年10月21日在清华大学主办的首届“古文字与中华文明” 国际学术论坛上宣读。

(《铭续》30829)

2018年7月,黄凤春先生撰文介绍了随州市博物馆收藏的3件浅腹附耳鼎。据称是2012年5月8日随州市公安局在义地岗盗墓现场收缴所获,鼎铭作“唐侯赙随夫人行鼎”,与《铭续》著录的壶铭基本一致。[2]

[2]黄凤春:《谈“唐侯制随夫人”壶的国别、年代及相关问题》。见“简帛网”论文,2018年7月19日。

2019年10月,随州市博物馆、随州市公安局主编《追回的宝藏——随州市打击文物犯罪成果荟萃I》一书,由武汉大学出版社出版。该书第8-13页公开了上述3件“唐侯赙随夫人行鼎”的器形照片及铭文拓本。《铭图三编》随后也分别予以了著录,即编号40219、40220、40221这3件。由于先前《中国文物报》等媒体的报道,枣树林M191出土“唐侯赙随侯行簋”已被确知[3],《铭三》直接将上述3件“唐侯赙随夫人行鼎”的出土地也定为枣树林M191,即曾公求夫人墓。

[3]《考古》2020年第7期《湖北随州市枣树林春秋曾国贵族墓地》一文,已公布了1件M191出土的“唐侯赙随侯行簋”(M191:7)。

(《追回的宝藏》收录的唐侯赙随夫人行鼎)

(《考古》2020年第7期公布的M191:7唐侯赙随侯行簋)

《考古》2023年第10期公布了枣树林M191的详细发掘报告。根据发掘报告可知,M191不仅出土了4件“唐侯赙随侯行簋”,还出土了3件“唐侯赙随侯行鼎”。[4]

[4]《湖北随州市枣树林墓地春秋墓M191的发掘》,原载《考古》2023年第10期。

(《考古》2023年第10期公布的M191:10唐侯赙随侯行簋)

(《考古》2023年第10期公布的M191:4唐侯赙随侯行鼎)

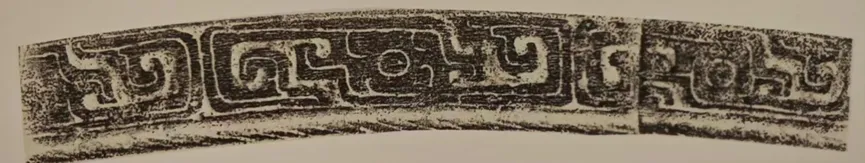

(《追回的宝藏》唐侯赙随夫人行鼎纹饰拓本)

(M191:4唐侯赙随侯行鼎纹饰拓本)

至此,唐侯为随侯、随夫人制作的赗赙器数量达到12件,即:

1、枣树林M191出土的3鼎(唐侯赙随侯)、4簋(唐侯赙随侯);

2、随州博物馆收缴的3鼎(唐侯赙随夫人);

3、《铭续》30829著录的1壶(唐侯赙随夫人);

4、《铭三》41050著录的1壶(唐侯赙随夫人),亦称出土于枣树林M191,收藏于随州博物馆。

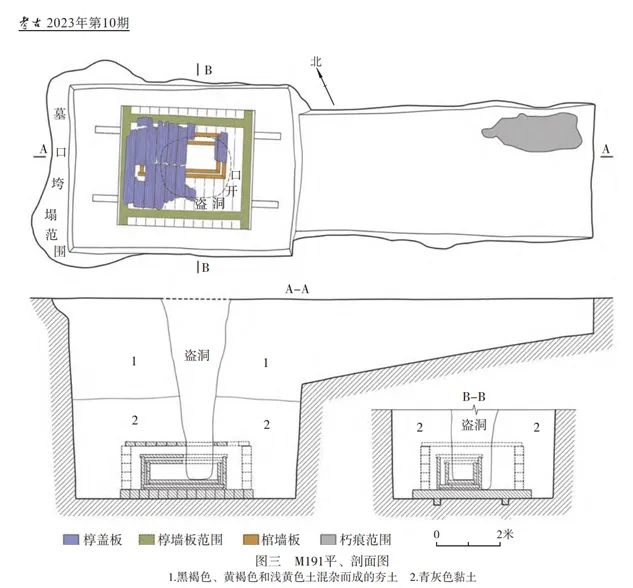

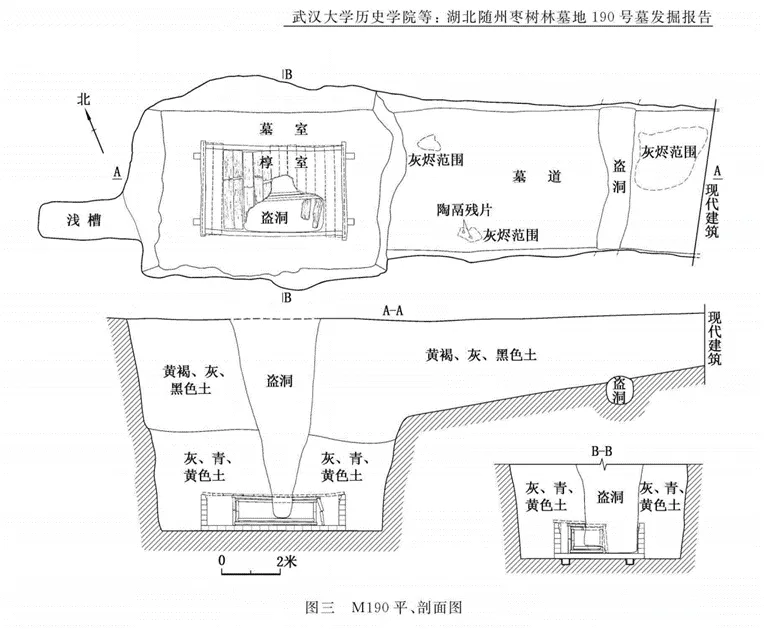

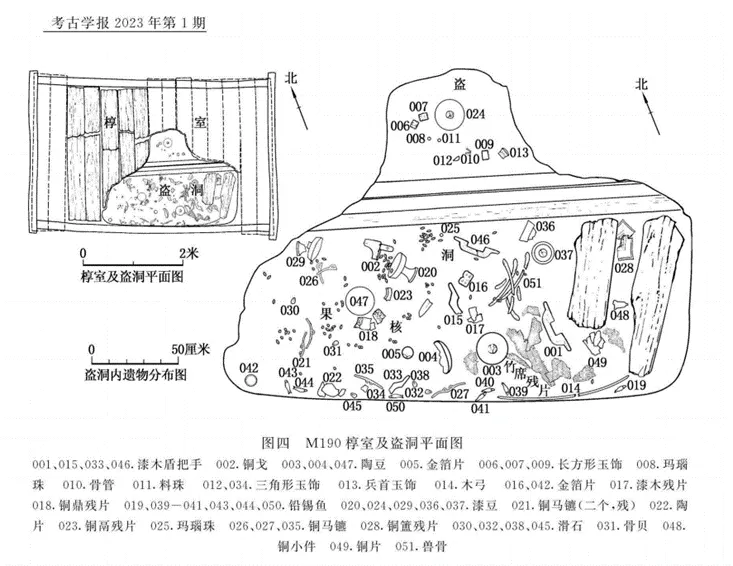

其中7件“唐侯赙随侯”器(3鼎、4簋)出自枣树林M191,而5件“唐侯赙随夫人”器(3鼎、2壶)的出土地则存在疑问。根据新公布的M191发掘报告,该墓曾遭到盗掘,有盗洞1个。从椁室平面图来看,盗洞主要破坏了内棺,存放青铜礼器的椁室破坏很小。盗洞所波及的椁室区域,对照墓中青铜器的尺寸比例,绝不可能容得下5件“唐侯赙随夫人”器(3鼎、2壶)。此外,盗洞内残存的器物(编号以0开头者),只有玉器以及两件陶豆,没有任何青铜器的痕迹。如下图所示:

因此可以得出结论:一、M191只出土7件“唐侯赙随侯”器(3鼎、4簋)。二、5件“唐侯赙随夫人”器(3鼎、2壶)不出自M191。

M191发掘报告认为:“盗洞内出土的2件陶豆,其年代当在战国晚期前后,说明此时墓葬已经被盗扰。”笔者对此表示怀疑。[5]倘若此说成立,则近年才发现的5件“唐侯赙随夫人”器(3鼎、2壶)就更不可能出自M191了。

[5]《湖北随州枣树林墓地M190墓发掘报告》:“墓葬被盗的年代应与盗洞所出陶豆的年代相当,约在战国晚期前后。”原载《考古学报》2023年第1期。报告撰写者认为M190、M191皆在战国晚期前后被盗。笔者对此一说法持怀疑态度。

二、“唐侯赙随夫人”器应出自M190

既然5件“唐侯赙随夫人”器(3鼎、2壶)不出自M191,那么最大的可能是出自M190曾公求墓。

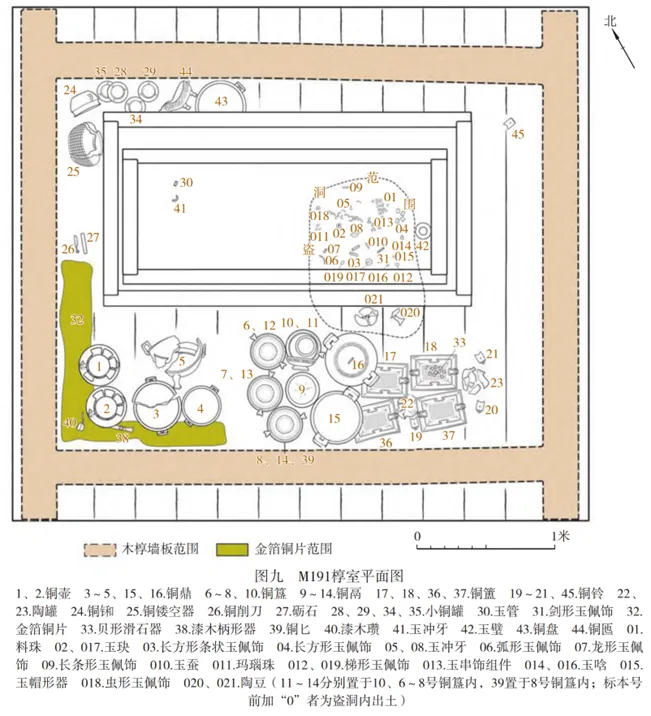

根据M190发掘报告,该墓也曾遭到盗掘,有盗洞2个。其中一个只影响了墓道。另一个则对墓室造成了较大程度的破坏,导致原本放置在椁室南部居中位置的大量青铜礼器被盗走。如下图所示:

M190出土鼎5、簠1、盘1、匜1、方壶2、圆壶2,已不是曾侯墓完整的礼器组合。此外,M190盗洞残存的器物中有鼎残片18片、簠残片4片、鬲残片3片,以及兵器、车马器、玉器、陶豆、漆豆,这和M191盗洞只残留玉器和陶豆的情况完全不同。可见M190被盗走的青铜礼器至少包括多件鼎、簠、鬲。

与之形成鲜明对比的是,M191盗洞对椁室的破坏程度较轻微,该墓出土鼎5、簋4、簠4、鬲5、盘1、匜1、圆壶2,基本上就是曾侯夫人墓的完整礼器组合。

由此可以得出结论:5件“唐侯赙随夫人”器(3鼎、2壶)不出自M191曾公求夫人墓,而应出自M190曾公求墓。

三、M190、M191应是同时下葬

12件唐侯制作的青铜礼器,明确属于赗赙性质,当与墓主人同时下葬,不存在被他人挪用的可能性。这12件器的埋藏存在一个反常的现象,即7件“唐侯赙随侯”器(3鼎、4簋)埋藏于M191曾公求夫人墓,而5件“唐侯赙随夫人”器(3鼎、2壶)埋藏于M190曾公求墓。

这说明:曾公求与夫人应是同时死去,同时下葬。试辨析如下:

其一,从12件唐侯器的形制、铭文来看,当属于同一批次制作。

其二,假如唐侯先后两次分别为随侯、随夫人制作赙器,下葬时也应该随侯器埋葬于曾公求墓,随夫人器埋藏于夫人墓。无论曾公求和夫人谁先下葬谁后下葬,唐侯都不可能送来与墓主身份完全不符的赙器,且曾国人对此没有任何异议。

因此只有一种可能,就是曾公求与夫人同时死去,同时下葬。唐侯同一批制作了12件赙器,为曾公求制作的是3鼎、4簋,为曾公求夫人制作的是3鼎、2壶。为了体现M190、191的夫妻关系,将随侯器埋藏于夫人墓,而将随夫人器埋葬于曾公求墓,是合情合理的选择。根据发掘简报,M191出土圆壶(M191:1)上的两处铭文都是曾公求,而M190出土圆壶(M190:104)两处铭文有所不同:器铭是曾公求,盖铭是曾公求夫人。这都是二人夫妻关系的体现。

四、曾公求夫妇之死与“龏公早陟”

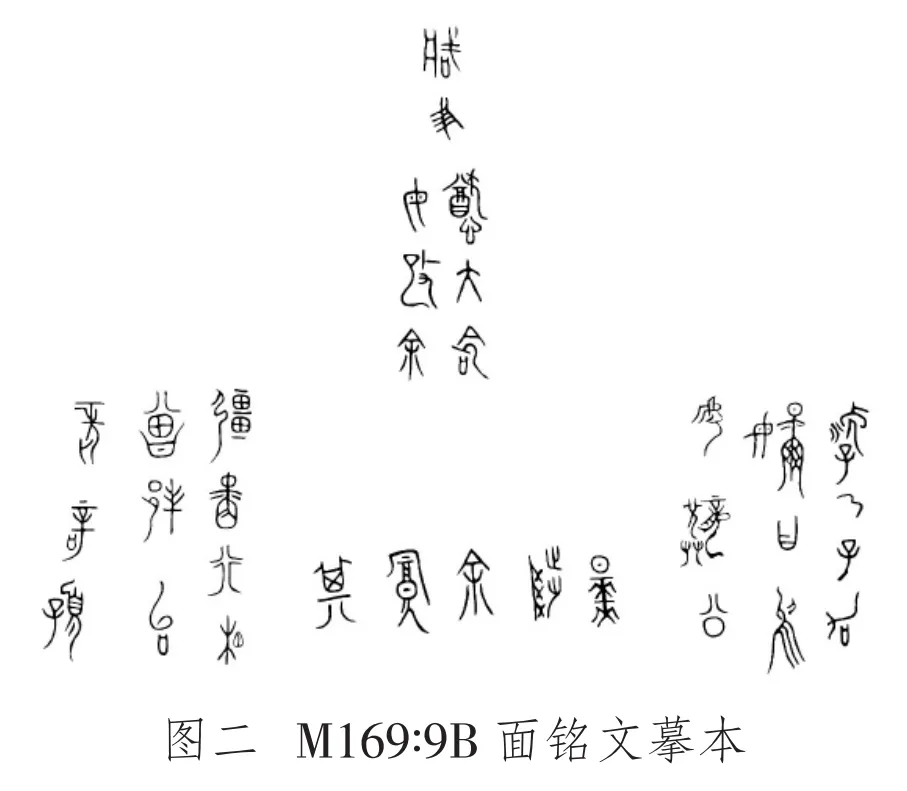

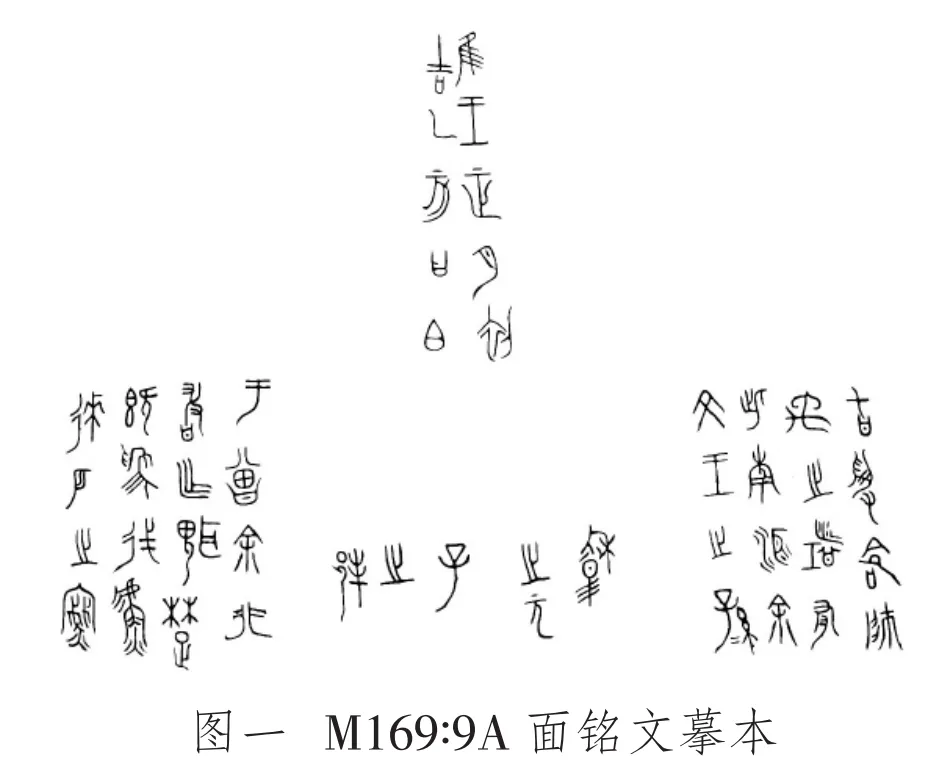

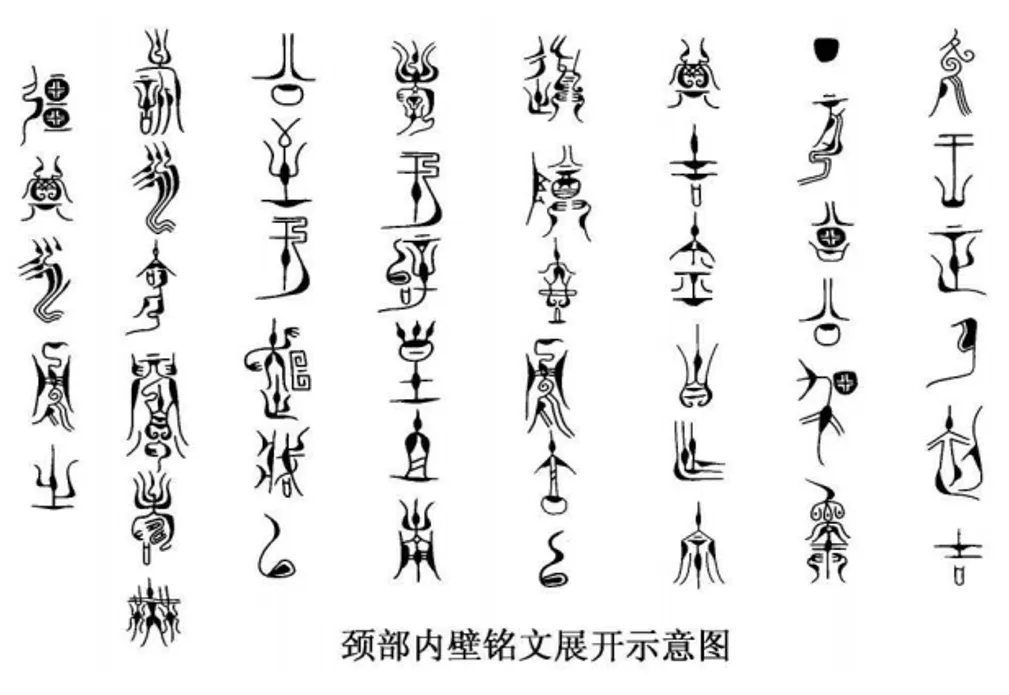

曾公求夫妇同时下葬,暗示二人属于非正常死亡。春秋中期前段的曾国公室,很可能遭遇了一次内乱。这一事件在曾国青铜器铭文的记载中其实有迹可循。枣树林M168、M169是较M190、M191晚一代的曾侯夫妇墓。在M169(曾侯宝夫人芈加墓)出土的钮钟铭文[6]中,出现了“呜呼!龏公早陟,余复其疆鄙,行相曾邦”之语[7]。“龏公”是曾侯宝的前任,为什么曾侯宝要语气沉痛的叙述“龏公早陟”,又为什么要说自己“复其疆鄙,行相曾邦”?从前文揭示M190、M191同时下葬的情况来看,答案呼之欲出。

[6]这套编钟的作器者,有加芈、曾侯宝两种说法。笔者同意后者的意见,即认为这套编钟是以曾侯宝的口吻叙述,加芈以曾侯夫人的身份附署。宝鸡太公庙出土的“秦公钟”(《铭图》15565、15567)、“秦公镈”(《铭图》15824-15826)铭文“公及王姬曰”,与此类似。

[7]郭长江、李晓杨、凡国栋、陈虎:《芈加编钟铭文的初步释读》。原载《江汉考古》2019年第3期。

(龏公早陟)

M191出土的盘(M191:43)、簠(M191:37)铭文记载,曾公求夫人是楚王之“元妹”。同时杀害曾国国君与楚王之妹,意味着与楚国彻底决裂,这是楚国所绝不能容忍的。在《左传》中,有这样一条记载:

《僖公二十年》:“随以汉东诸侯叛楚。冬,楚斗谷于菟帅师伐随,取成而还。”

之后再无“随叛楚”或“楚伐随”的记载。楚、随自此和平相处,甚至到春秋晚期,随国还庇护了逃难的楚昭王。

僖公二十年(前640年,楚成王三十二年)的叛楚事件,以随国为首,汉东诸侯为外援。而M190、191曾公求夫妇的遭遇,恰好就在这个时期。因此,本文大胆推测:

1、曾公求夫人是楚成王之妹。[8]楚成王将“元妹”嫁予曾公求。曾、楚交好。

2、楚成王三十二年,曾国反对派杀害亲楚的曾公求夫妇,并联合汉东诸侯叛楚。

3、楚成王派军队平息曾国内乱,扶持亲楚的曾侯宝继任,并将女儿芈加嫁予曾侯宝。[9]曾、楚重修旧好。

[8]M191发掘报告认为嫁“元妹”的楚王是成王。从楚成王的年龄来看,将曾公求夫人定为楚成王之妹,是比较合理的。

[9]曾侯宝夫人的身份有成王之女、穆王之女甚至庄王之女等不同猜测。成王在位长达四十六年,曾侯宝若在成王三十三年继位,其夫人应是成王之女。黄锦前先生曾提出,“王子申作嘉芈盏”(《铭图》6071)的“嘉芈”可能就是曾侯宝夫人随仲芈加。见《随仲芈加鼎补说》一文,原载《江汉考古》2012年第2期。如此则曾侯宝夫人应为楚穆王之女。然而从相关青铜铭文来看,曾侯宝夫人或称“芈加”,或称“加芈”,加字无作嘉者。故笔者怀疑嘉芈、加芈(芈加)并非一人。

倘上述假设不误,则枣树林M190、M191的下葬时间,当可精确的定于前640年或前639年。

其实楚成王在位的大部分时间里,曾(随)、楚两国都相安无事。

《史记·楚世家》:“庄敖五年,欲杀其弟熊恽。恽奔随,与随袭弑庄敖代立,是为成王。”

根据这一记载,楚成王是借助曾(随)国势力夺得楚王之位的。后楚成王将“元妹”嫁予曾公求,又进一步加强了曾、楚关系。若说僖公二十年叛楚的是曾公求,事后楚成王惩罚曾公求即可,不可能将曾公求夫妇同时处死。[10]但如果是曾国的反对派杀害曾公求夫妇而叛楚,一切就顺理成章了。

[10]春秋时期楚国一般不杀害诸侯国的国君,而是以俘虏囚禁为主。

五、曾侯宝不是曾公求之子

根据曾侯宝编钟铭文记载,其前任是龏公,而其自称“文王之孙、穆之元子”。如果龏公就是曾公求,那么曾侯宝之父就另有其人。

(文王之孙、穆之元子)

(楚既为代,吾逑匹之)

1979年4月,当时的随县城郊公社八一大队在义地岗南部的一个小土包(季氏梁)的西侧发现一座春秋中期的墓葬(墓底2.8×2,1鼎墓),墓中出土两件戈,皆有铭文,一曰:“周王孙季怡”(《铭图》17154),一曰:“穆侯之子,西宫之孙,曾大工尹季怡”(《铭图》17302)。[11]可证春秋中期曾国确实存在一位“穆侯”,而曾侯宝、季怡二人都是穆侯之子。

[11]《湖北随县城郊发现春秋墓葬和铜器》。原载《文物》1980年第1期。

(M190:101方壶:皇祖南公,至于桓庄)

[12]该铭文广泛见于枣树林M190、M191出土的多件青铜器。详见两墓发掘简报。

[13]参看拙作《春秋曾侯夫妇墓的认定与曾公求“至于桓庄”考》。复旦大学出土文献与古文字研究中心网站论文,2020年12月26日。署名“李永康”。

要回答这个问题,还是得从枣树林M190、M191的特殊遭遇说起。如前所述,曾公求夫妇同时死去,同时下葬,极有可能遭到了曾国反楚势力的杀害,而且没有留下子嗣。待楚成王平息曾国内乱之后,只能从曾侯家族的旁系子孙中寻找继承人。本文认为,曾侯宝就是在这种情况下被楚国扶持而继位的。曾侯宝继位之后追尊其父为“穆侯”,故而穆侯无法排入曾侯世系,在枣树林墓地也找不到对应的墓葬。

结语

12件“唐侯赙随侯”、“唐侯赙随夫人”器,是破解枣树林墓地诸多谜团的关键。曾侯宝自称“穆之元子”,又称“龏公早陟”,不是正常的现象。枣树林M190、M191对唐侯送来的赗赙器采用交叉埋藏的方式,同样不是正常的现象。然而再不正常的现象,总归事出有因。春秋时期受楚国势力影响的诸侯国,在亲楚和叛楚之间来回摇摆,是再正常不过的事,典型者如郑、宋、蔡、唐,甚至鲁国都是如此。蔡昭侯前脚说完“左右楚王”[14],后脚就跟着吴国攻打楚国。曾国当然也不会是个例外,从早期对楚国节节抵抗,到被迫签订城下之盟,到“楚既为代,吾逑匹之”[15],再到“左右楚王”[16],再到“楚命是争,复奠楚王”[17],曾、楚关系也经历了漫长而曲折的发展过程。曾公求夫妇的离奇遭遇,正是曾、楚关系复杂性的体现。

[14]见“蔡侯申歌钟”铭文(《铭图》15533-15536)。

[15]见曾侯宝编钟铭文。

[16]见随州文峰塔M4曾侯甬钟铭文(《铭图续编》31025)。

[17]见随州文峰塔M1曾侯甬钟铭文(《铭图续编》31029)。