敦煌挖出智永书法,公开了王羲之“笔法秘密”,赵孟頫、启功都学的它

为了不让“丑怪狂乱”之风,侵入创作思想,坚守“原生态”之美,保持古雅萧散的风韵,在隋唐之前,“二王”一脉的笔法,是不能泄露或随意外传。

若后人想钻研学习,需找到合适的老师,拜入其门下,或在“继承者”的家族内部,相互教习传授,好似“武功秘籍”一般,宁可不传,不可错传。

虽然这种“秘传”方式,保证了“古法”的纯正性,但容易造成笔法失传,使前人积累的经验荡然无存,在艺术发展的宽度上,也受到局限,许多天资卓越之才,因无人指导而没落。

于是到了隋代,王羲之“第七世孙”智永,闭门30年精研“家传笔法”,深得魏晋的萧散遒逸之姿,笔笔平和畅然、婉转多变,完美掌握了“古法”精髓。

随后他将“毕生技法”写成一卷《真草千字文》,又抄录了800本广泛散布在民间,彻底公开了王羲之“笔法秘密”,为唐代书坛的繁盛之象奠定基础。

甚至从唐宋至近代的1300多年,此作经久不衰,一直是入门“必备范本”,米芾曾评价:“秀润圆劲,八面具备”,苏轼也说:“精能之至,返造疏淡。”

赵孟頫幼年就临摹它,并自述“二十年来写《千文》以百数”,启功也学过《真草千字文》,每当有人登门求教时,他都会推荐此作。

不过可惜的是,智永所书800件《千字文》流散遗失,目前在国内仅有拓本传世,而且工匠在篆刻时,无法充分还原点画的细节,恰好临摹此作的人,大多是基本功不稳的初学者。

无法领悟行笔缓急、墨色浓淡,和内在典雅气韵,导致用笔提按顿挫、翻转角度不够精确,自然书法神采上大打折扣。

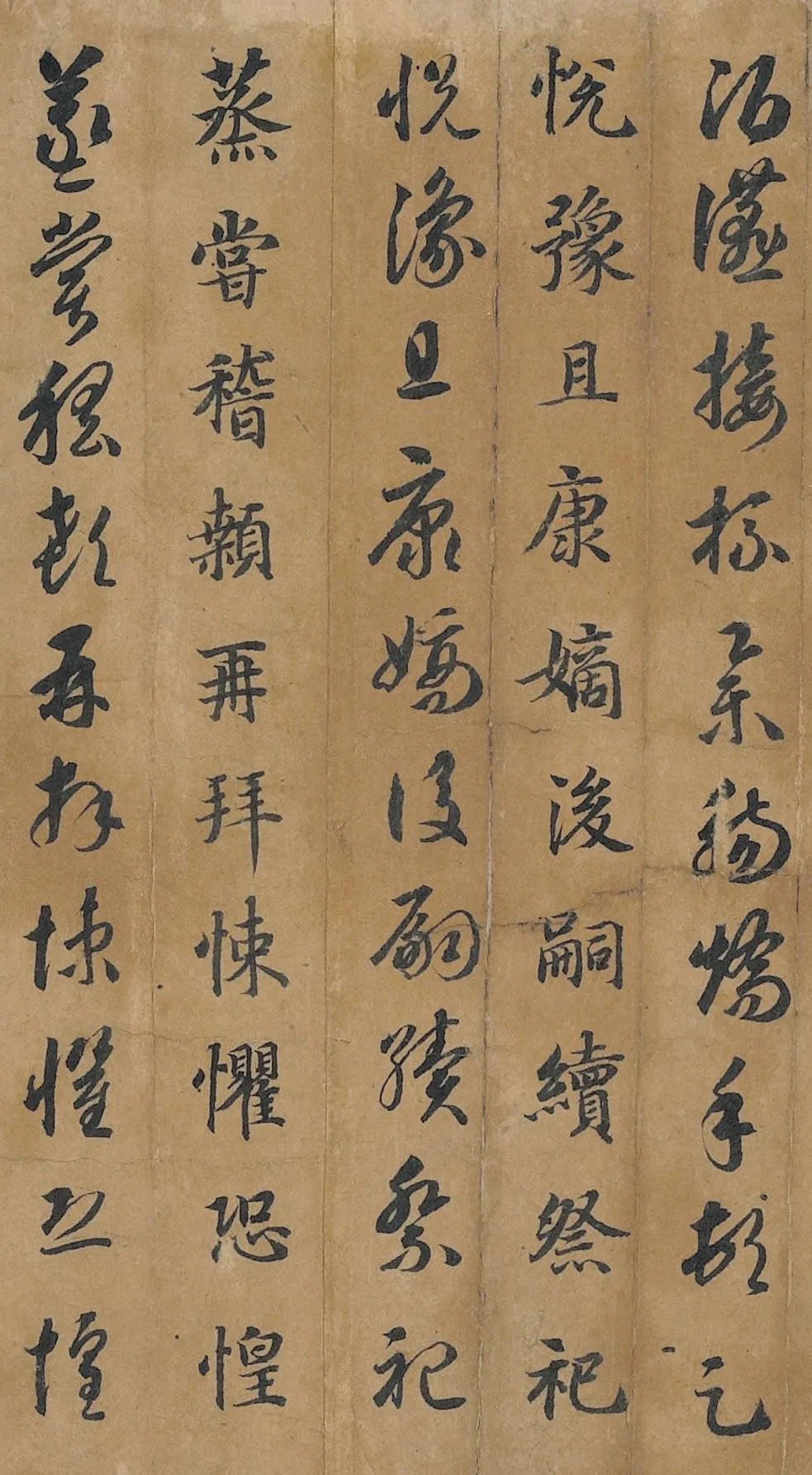

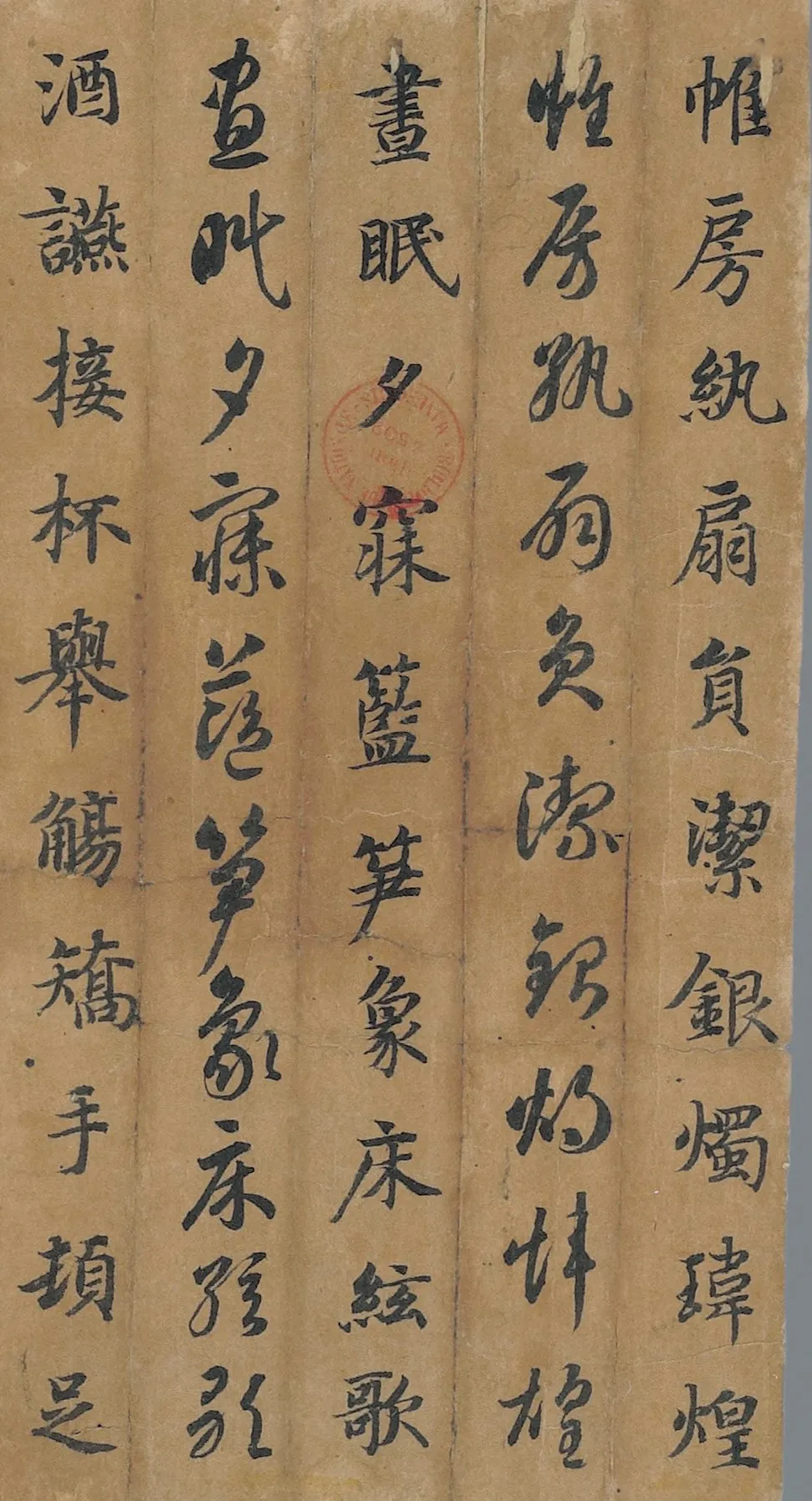

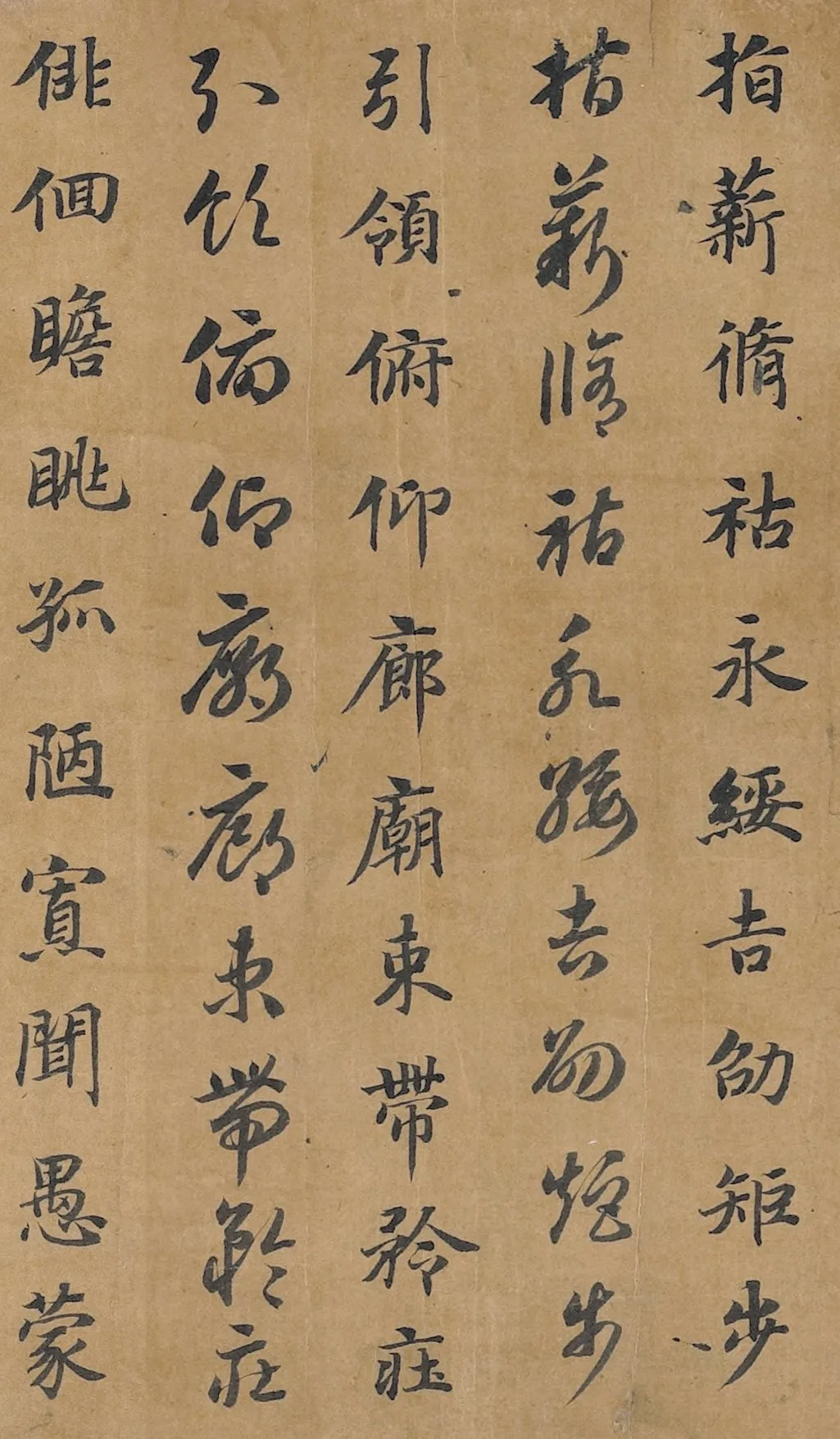

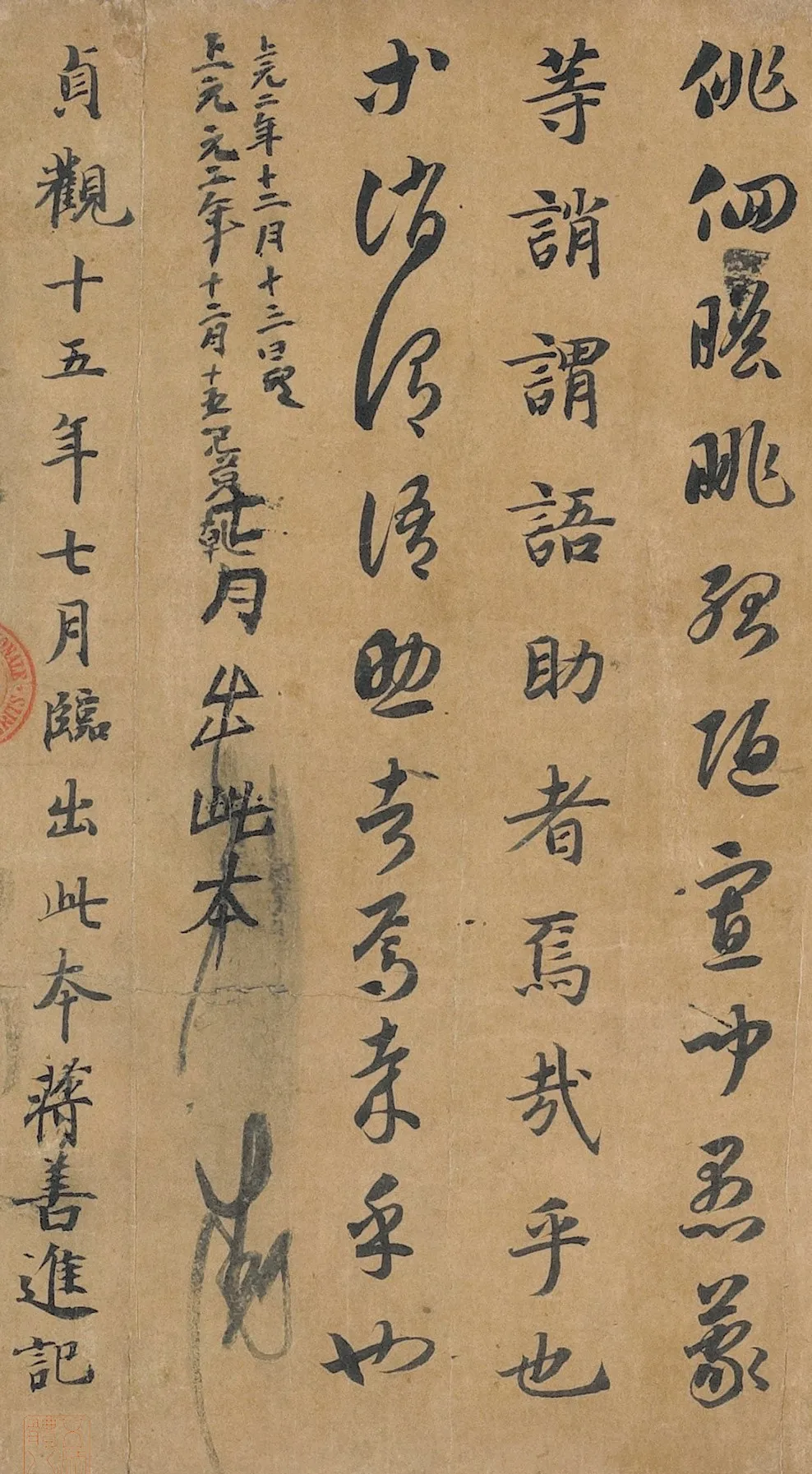

好在1900年王圆箓道士发现的敦煌藏经洞中,挖出一件《真草千字文》墨迹残本,全文剩余360多字,由蒋善进摹记,风貌与智永真迹十分相近。

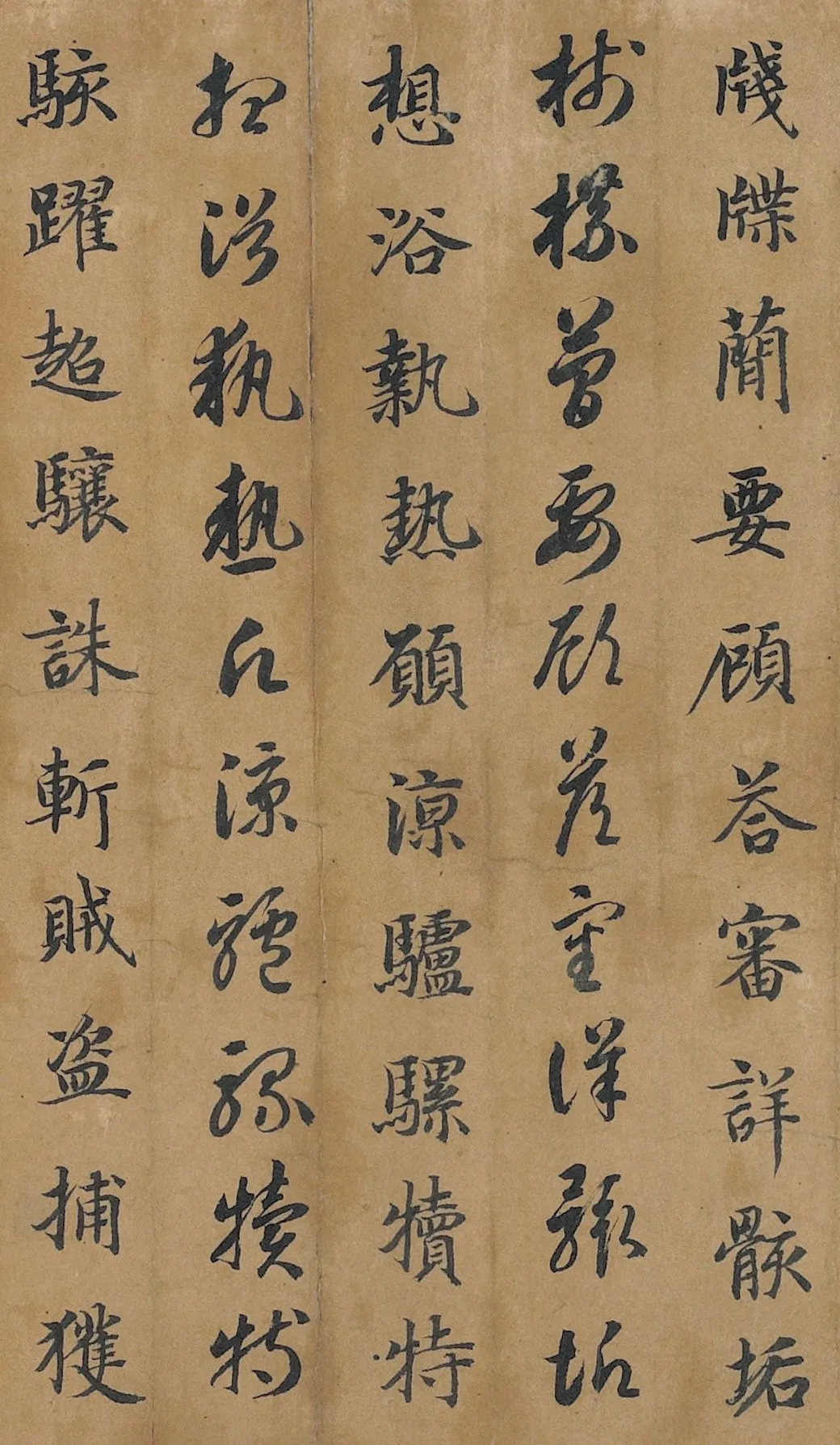

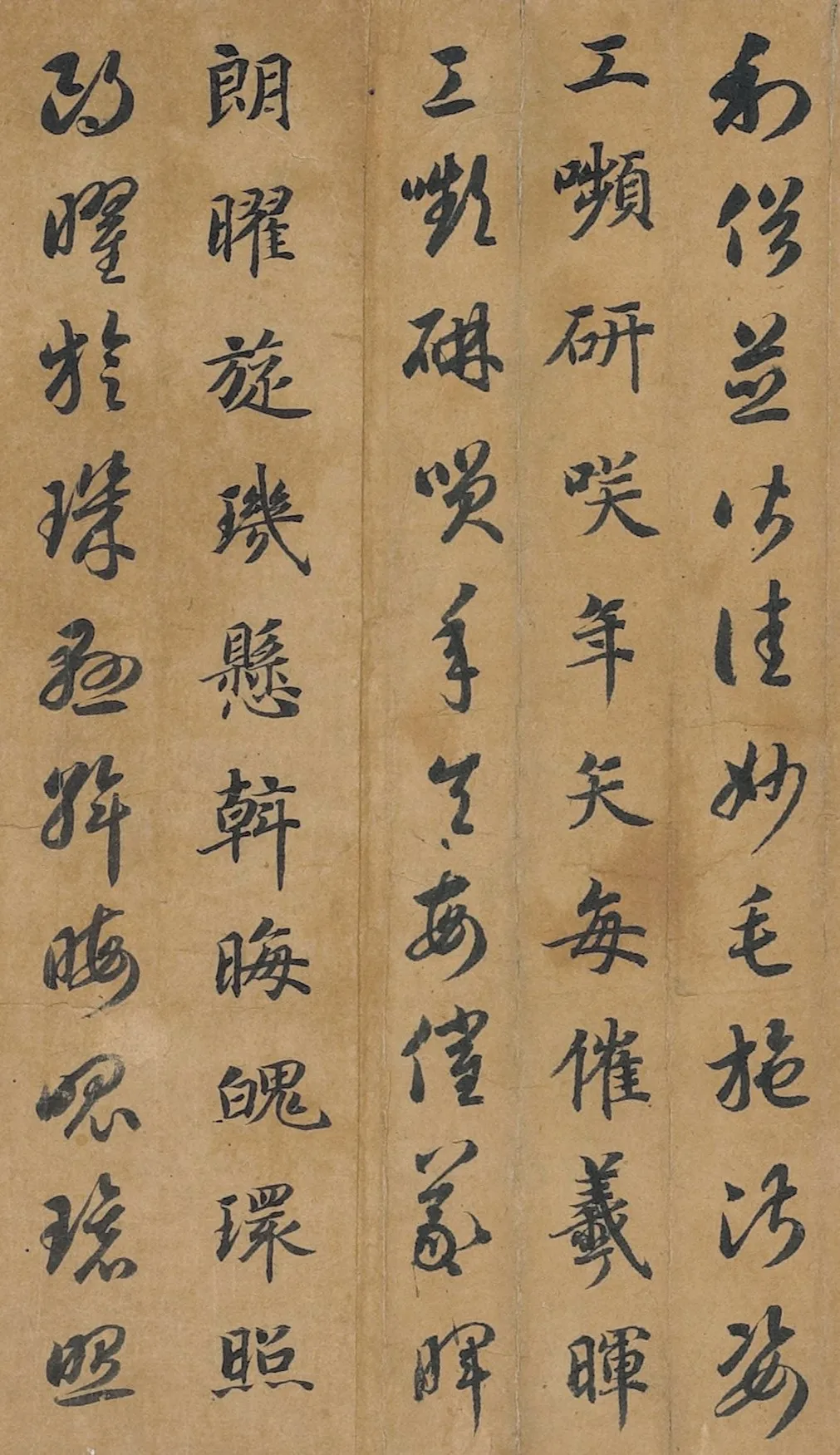

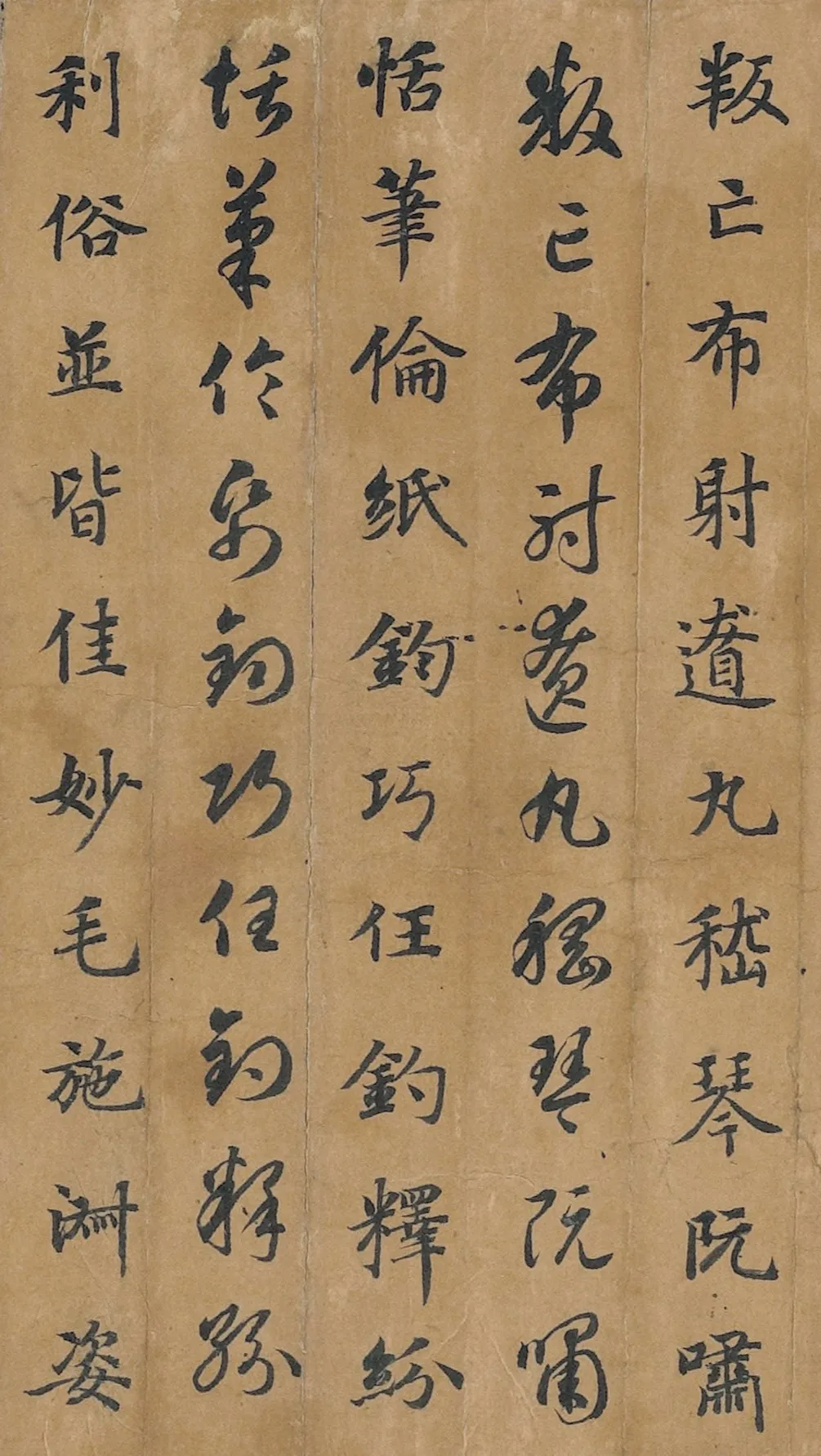

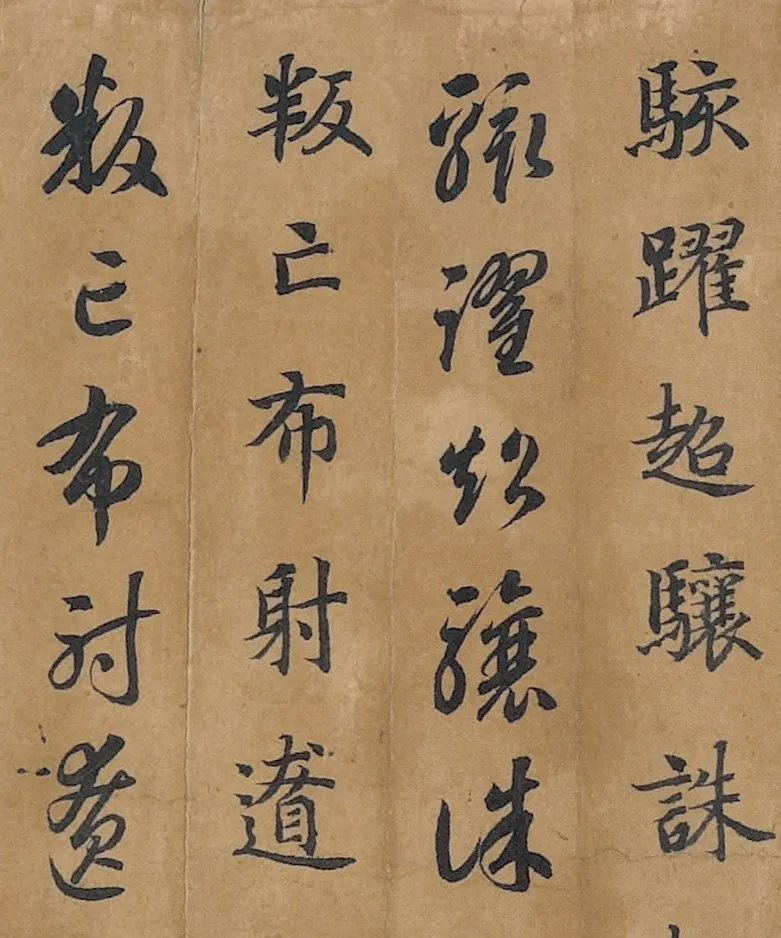

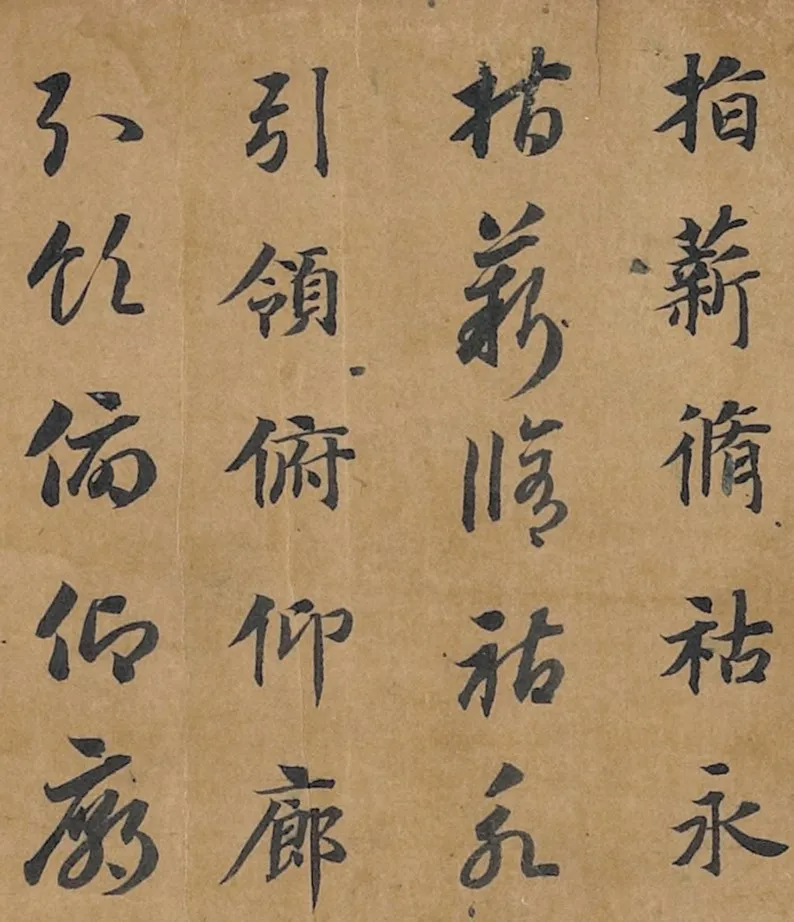

每个草书旁边,有一个楷字,用笔传呼精到、自然流畅,点画温润秀劲、饱满圆融,字字清雅俊逸、尽善尽美,坚守法度规范,蕴含丰和疏灵,悠然散淡之气。

例如文中的“煌”字,草字写的婉转浑实、干练率然,中间留有较大布白,舒展虚和,而楷书则颇为有趣,右边的“皇”偏向下,左边的“火”靠上。

“火”字最后一捺,好似一个点,夹在中间,整体结构上似乎在向右偏移,却又恰好让捺画成为支点,让两边平衡维持下来,这种“稳中求险”的结字方法,在王羲之书法中也常能看见。

由此可见智永确实深得“二王”书法精髓,若将此作的笔法跟拓本结字,对照着一同练习,会事半功倍,切实把握“二王”书法精髓,之后临摹晋唐、赵孟頫等人法帖,都能信手拈来。

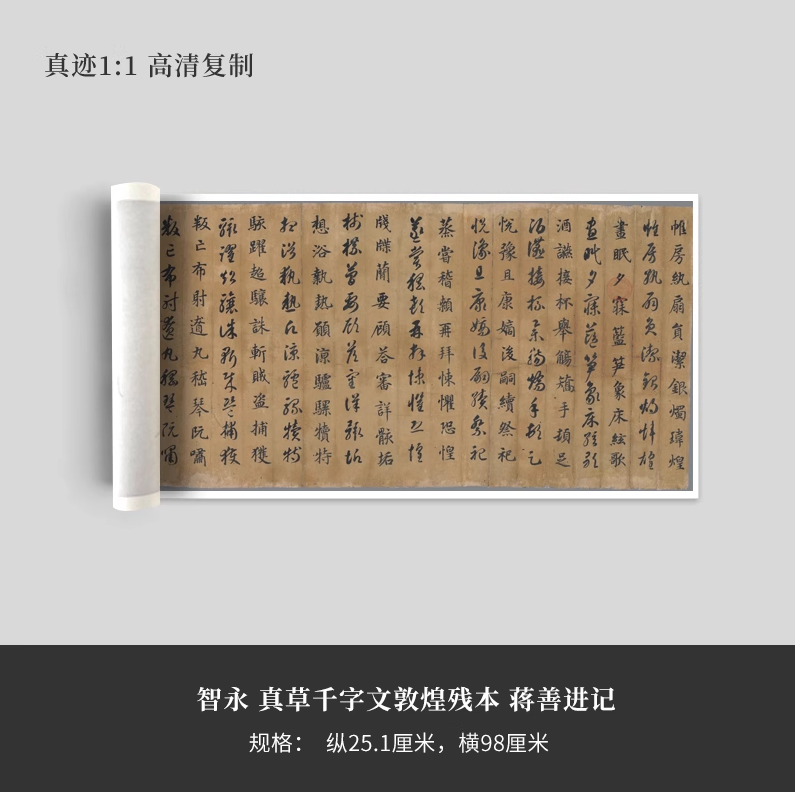

经多方努力我们对智永《真草千字文》(敦煌残本)进行超高清复刻,采用博物馆级别,12色超高清微喷复刻工艺,对比原作进行1:1还原。

这种清晰度市面罕见,墨色浓淡、笔法转变等细节处理,全都端倪可查,与真迹毫无二致,见此品如见真迹,若您喜欢可以点击商品链接一观。