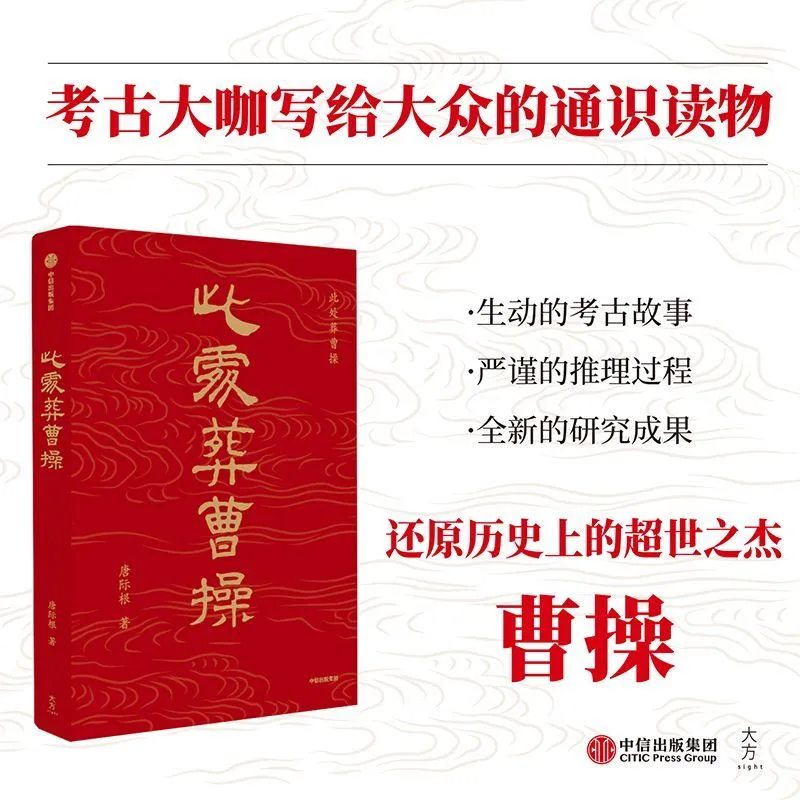

曹操墓的争议真的可以尘埃落定了吗?读唐际根的《此处葬曹操》

(一)“魏武王常所用……”圭形石牌及石枕的非同寻常之处

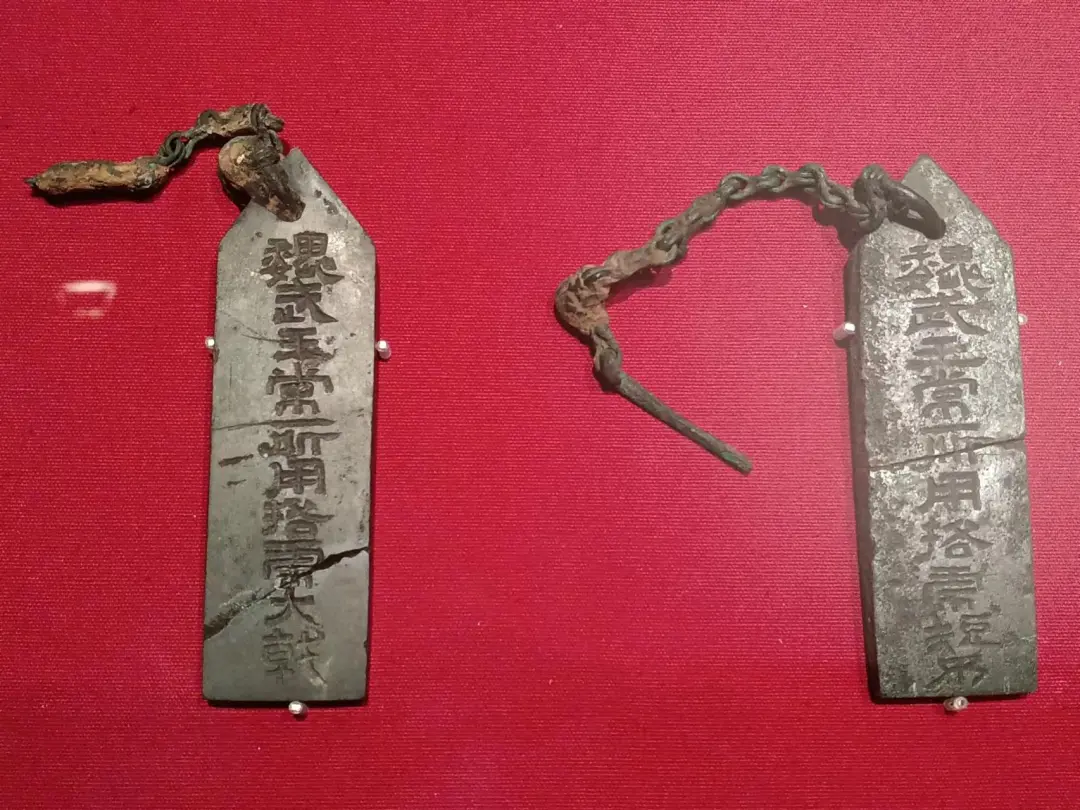

“‘武王’是曹操去世之后、下葬之前获得的谥号。有了这一谥号,殡葬仪式或者其墓葬中出现“武王”或“魏武王”的用语,都是正常的。 公元220年十月,曹操下葬八个月后,曹丕便自己称帝。同年十一月,曹丕追尊曹操为“武皇帝”。这是一个重要的变化,曹操既已追尊,那么公元220年十月之后,人们当不会再称曹操为“魏王”,而会以‘武皇帝’‘魏武帝’称之。”

“(孙权)敕以己常所用御帻青缣盖赐之。”《三国志·吴书·周泰传》裴松之注引《江表传》

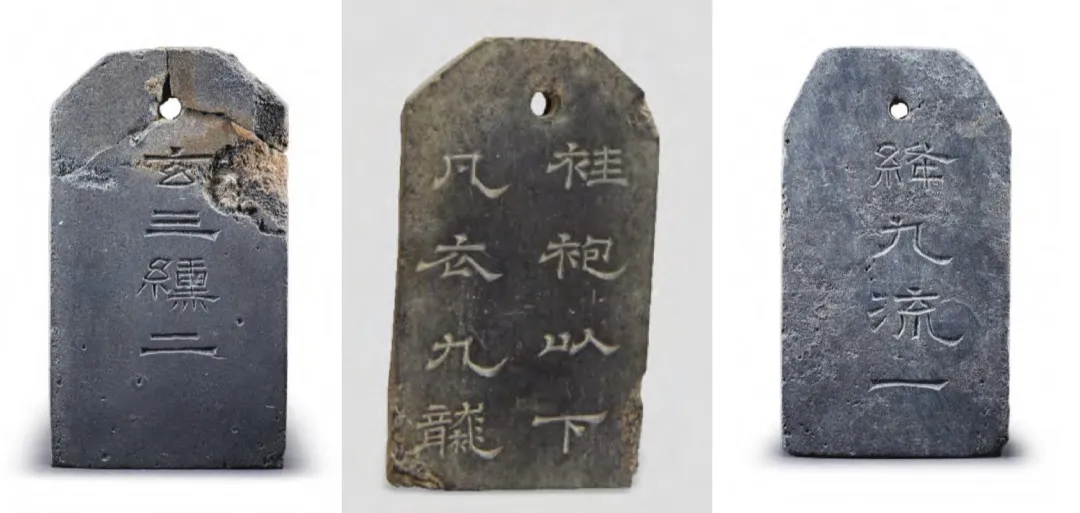

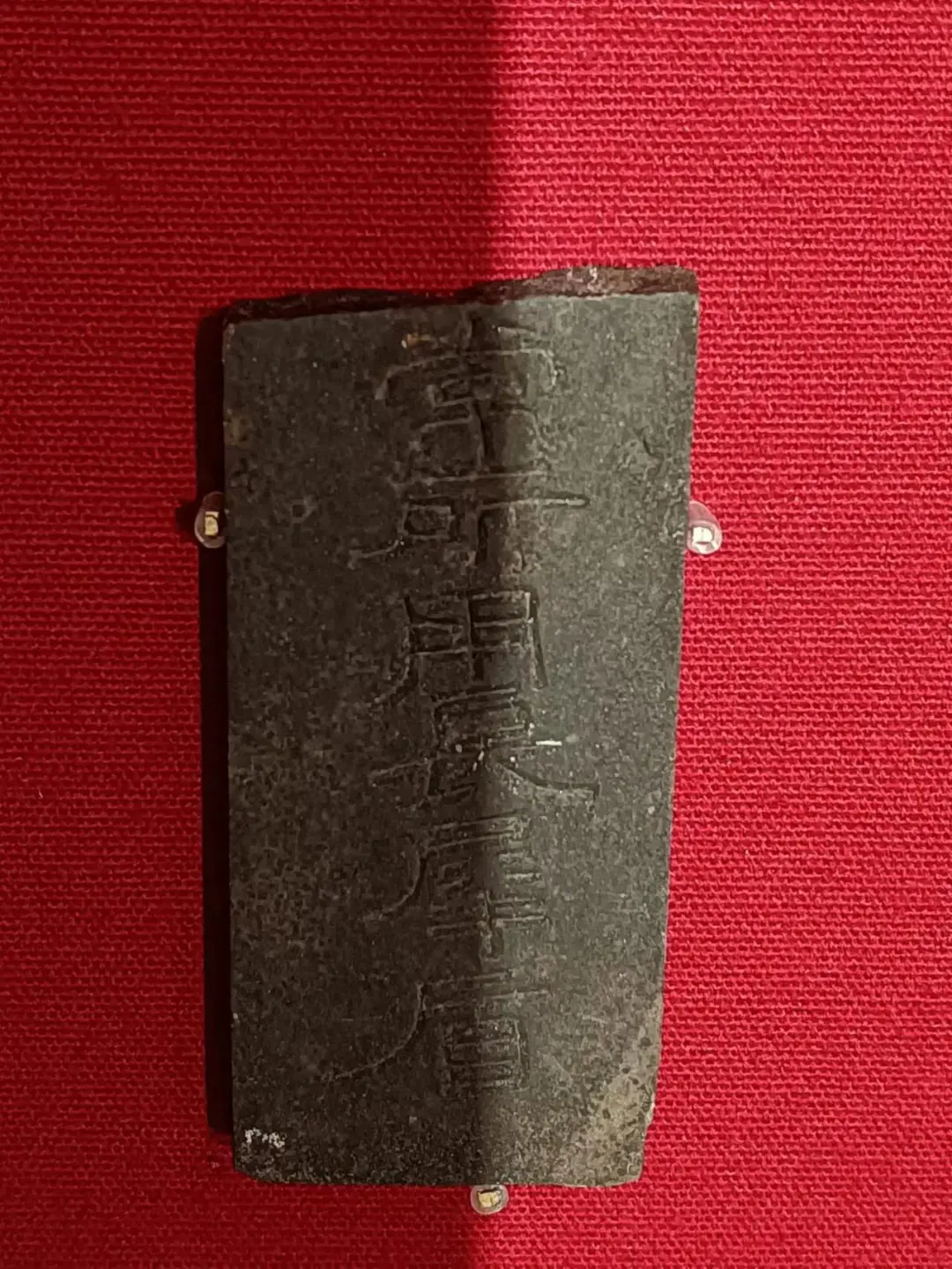

洛阳西朱村曹魏1号墓出土石牌

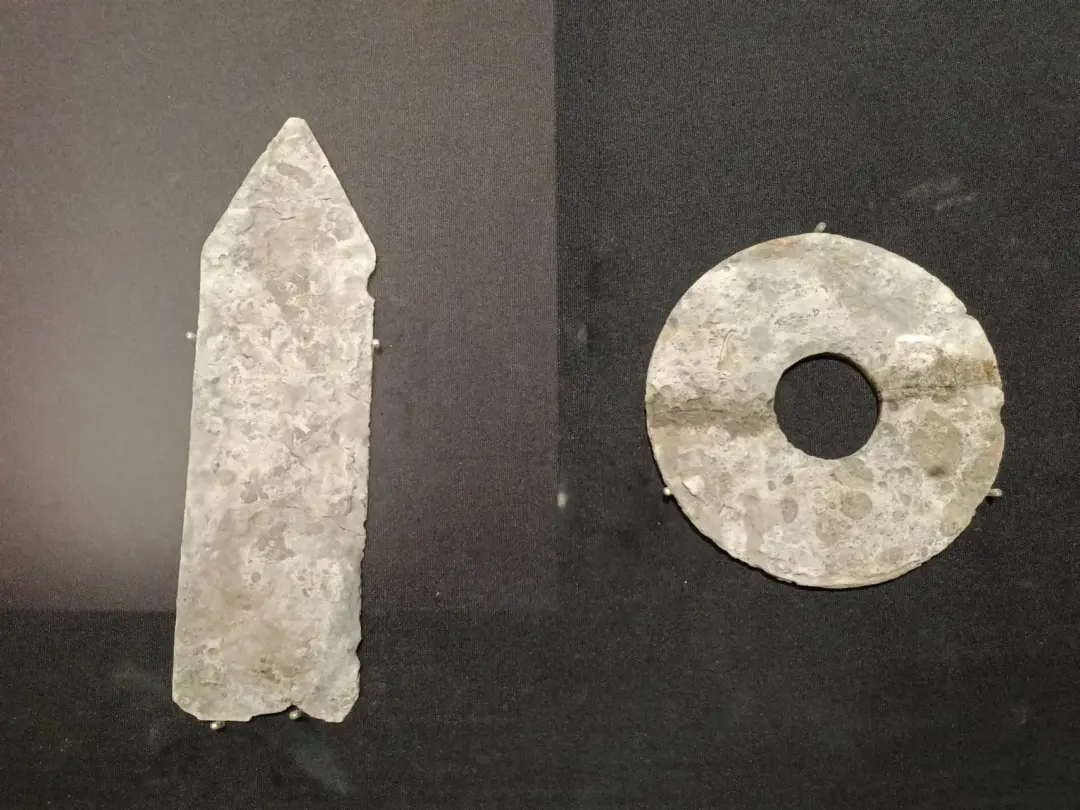

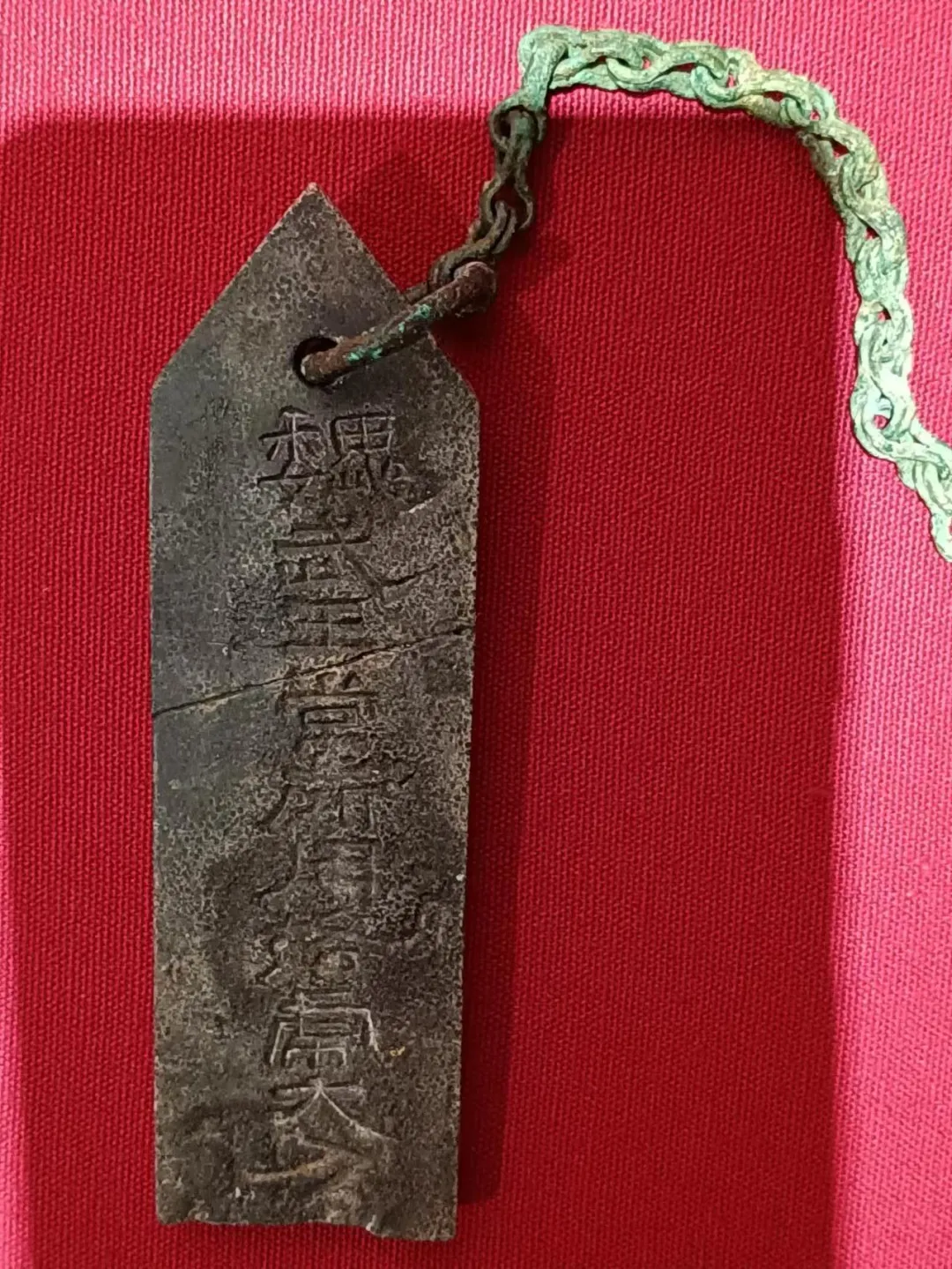

洛阳西朱村曹魏1号墓出土石牌 洛阳朱村曹魏墓1号墓出土“圭”、“璧”

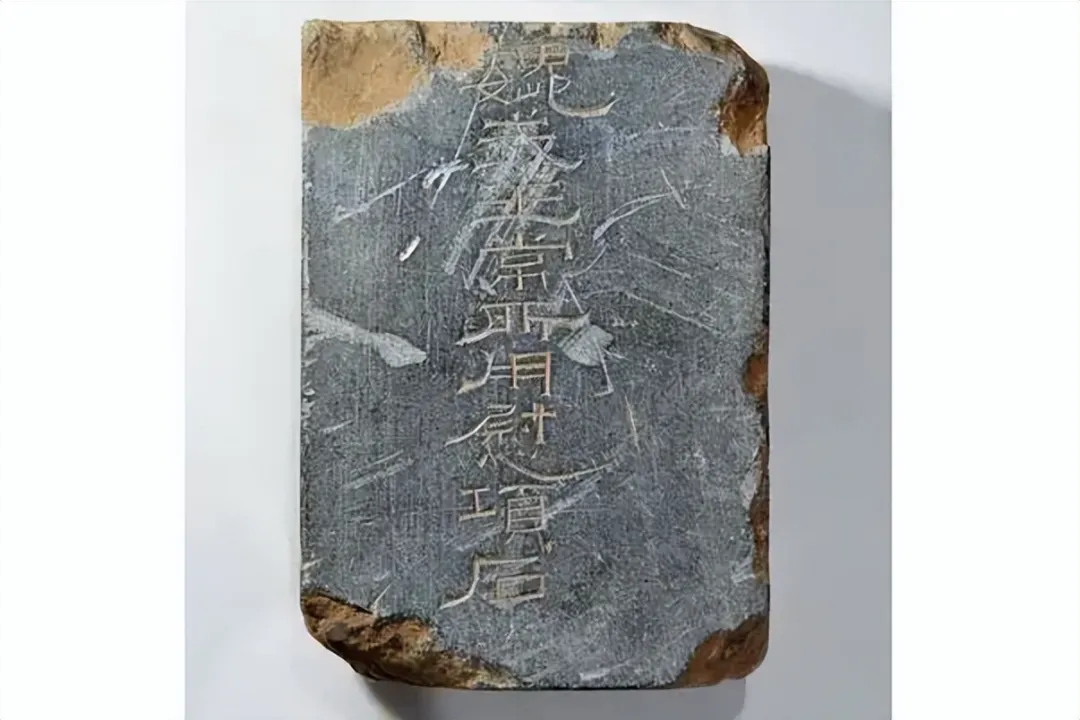

洛阳朱村曹魏墓1号墓出土“圭”、“璧” 西高穴大墓出土的“圭”、“璧”

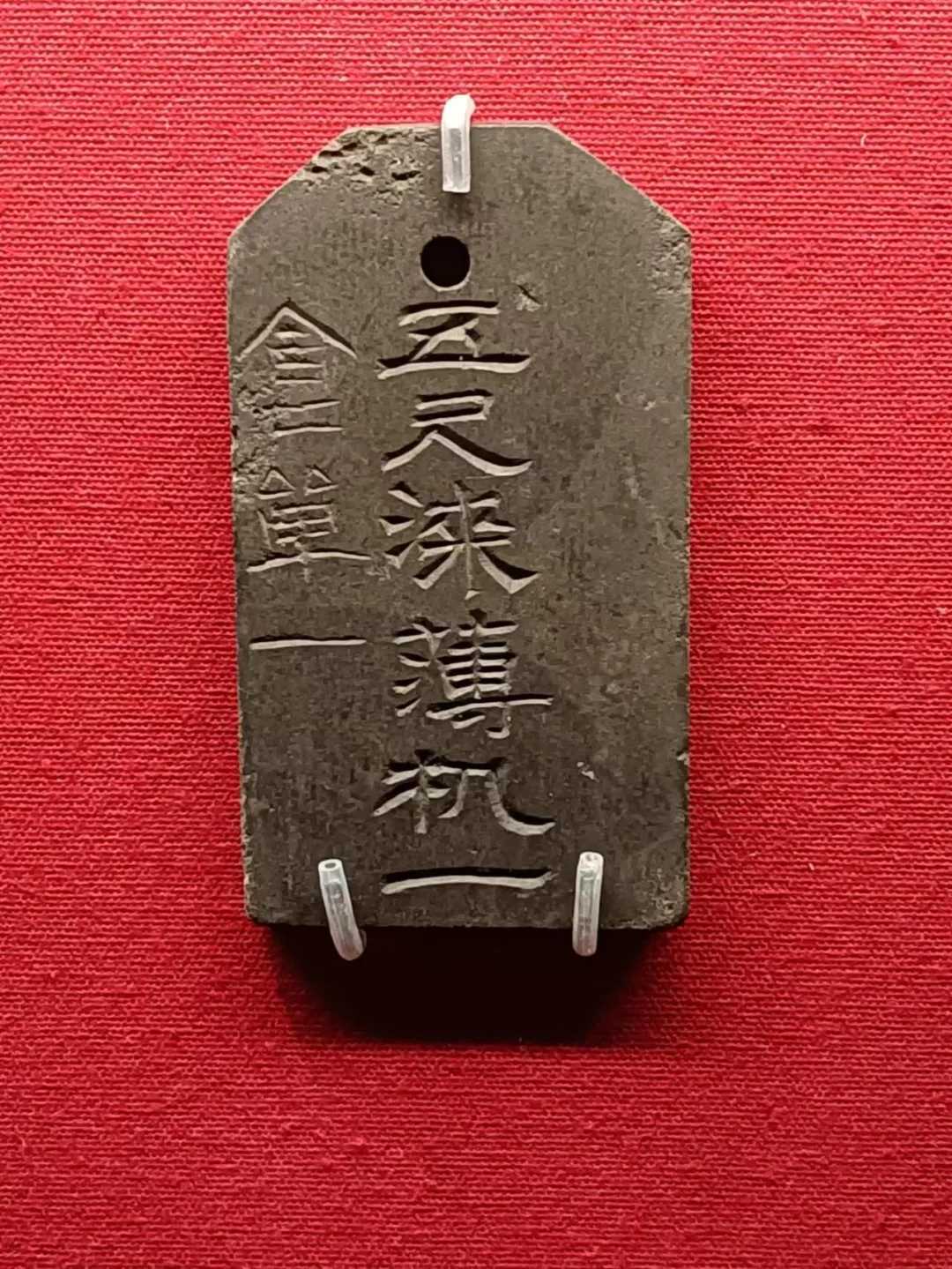

西高穴大墓出土的“圭”、“璧”

摄于曹操高陵遗址博物馆

摄于曹操高陵遗址博物馆 摄于曹操高陵遗址博物馆

摄于曹操高陵遗址博物馆

“魏武王常所用慰项石”

“魏武王常所用慰项石”

(二)墓中的年长女性是谁?卞后死后葬在了哪?

西高穴大墓出土的陶器,修复的状态

西高穴大墓出土的陶器,修复的状态